- Théories du complot maçonnique dans la Révolution française

-

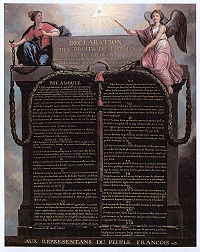

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 surplombée du symbole de l'œil de la providence

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 surplombée du symbole de l'œil de la providence

Les Théories du complot maçonnique dans la Révolution française prêtent à la franc-maçonnerie une influence déterminante dans le déclenchement du processus révolutionnaire.

Sommaire

Origines de la thèse (XVIIIe sièclee)

Précurseurs

Le comte François-Henri de Virieu (1754-1793), franc-maçon d'une loge martiniste de Lyon, s'étant rendu au convent de Wilhelmsbad (1782), dénonça un complot en cours dans un état d'avancement tel que "ni la monarchie ni l'Église ne pourraient en réchapper[1]".

Dès 1786, Ernst August von Göchhausen, dans son livre "Révélations sur le système politique cosmopolite", dénonça un complot maçonnique sous infiltration des illuminés de Bavière manipulés par les jésuites et prédisit d'"inévitables révolutions mondiales[2]" 3 ans avant le déclenchement de la Révolution française.

En 1789, Jean-Pierre-Louis de Luchet, Marquis de la Roche du Maine, dit aussi "Marquis de Luchet", publie son Essai sur la Secte des Illuminés[3] où il dénonce les dirigeants des Illuminés de Bavière comme contrôlant l'espace maçonnique européen en général et français en particulier[4].

Dès 1790-1791, l'abbé Antoine Estève Baissie[5] et l'eudiste Jacques-François Lefranc[6] posent les bases de la thèse du complot maçonnique révolutionnaire direct et conscient organisé dans les loges[7].

En 1791, le maçon Christian von Haugwitz, défend la thèse[8] dans son livre Hirten-Brief an die wahren und ächten Freymäurer alten Systems[9], il y dénoncera le martinisme en loge.

En 1793, l'essayiste jésuite Pierre-Joseph de Clorivière publie Les doctrines de la Déclaration des droits de l'homme[10] défendit la thèse.

En 1797, un livre, Les véritables auteurs de la Révolution de France de 1789, publié sous le pseudonyme de Jourde[11], et attribué à Nicolas Sourdat[12], accuse les maçons d'avoir développé la révolution. Ils auraient procuré de l'argent et assuré la propagande des révolutionnaires[13].

En 1797, l'essayiste Charles Louis Cadet de Gassicourt expliqua l'action souterraine des sociétés secrètes, dont la maçonnerie, durant la révolution française 1797[14].

Théoriciens principaux

Après la révolution, cette théorie fut propagée principalement par 2 auteurs: le jésuite français Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme, parus en quatre volumes entre 1797 et 1799, qui connaissent un vif succès et sont traduits en plusieurs langues. Il avait pour partenaire littéraire Jacques-François Lefranc, qui partageait son opinion dans ses propres livre. Les Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme de l'abbé Barruel soutiennent une théorie du complot selon laquelle les Illuminés de Bavière, groupe fondé le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, ont infiltré la franc-maçonnerie afin de renverser les pouvoirs en place, aussi bien politiques que religieux, pour asservir l'humanité. Cette thèse, qui veut que la Révolution française résulte d'un complot fomenté contre l'Église et la royauté par les philosophes athées, les francs-maçons avec les illuminés et les jacobins, a connu une postérité considérable dans les milieux contre-révolutionnaires, d'autant plus qu'à la même époque, une thèse similaire avait été proposée par l'Écossais John Robison. Barruel déclare avoir été lui-même reçu en loge[15]. Il signala que les bourreaux qui assasinaient leur prisonniers durant le règne de la Terreur pratiquaient entre eux le salut maçonnique[16]. Dans son acception radicale, sa thèse n'a été retenue que par un seul historien: Louis Blanc[15].

Toujours en 1797, l'érudit franc-maçon écossais John Robison publie Les Preuves d’une conspiration contre l’ensemble des religions et des gouvernements d’Europe. Robison accuse les francs-maçons, avant tout du rite français, de complot révolutionnaire. Tout comme Barruel, il indique que les Illuminés de Bavière ont influencé les loges françaises, les incitant à comploter contre l'État et leur soufflant l'idée de la Révolution française[17].

Ces deux auteurs tentèrent de démontrer, indépendamment l'un de l'autre, qu'au-dessus de facteurs tels que la répression du tiers état, la famine ou la mauvaise gestion de crises politiques par Louis XVI, le facteur prédominant qui aurait déclenché la révolution française serait une préparation méthodique du processus révolutionnaire dont le plan fut tracé de manière détaillée des années avant son déclenchement et au cours duquel la Franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière (organisation assimillée à la franc-maçonnerie ou de type maçonnique par ses 2 auteurs) auraient joué un rôle central de décision et d'organisation.

Contributions postérieures à la thèse

D'autres auteurs ont contribué à développer cette grille de lecture en l'enrichissant d'autres éléments:

XIXe siècle

En 1800, l'essayiste Liévin-Bonaventure Proyart publia Louis XVI détrôné avant d'être roi, ou Tableau des causes nécessitantes de la Révolution française et de l'ébranlement de tous les trônes[18], défendant la thèse.

En 1803, l'essayiste Johann August von Starck publie le livre Der Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahrhunderte[19] reprenant la thèse d'Augustin Barruel[20],[21].

En 1807, l'essayiste Lorenzo Hervás y Panduro dans son livre Causes de la révolution en France désigne comme causes de la révolution la maçonnerie, le jansénisme, le calvinisme et la philosophie moderne[22].

En 1820, un essai écrit par Thomas de Frondeville, franc-maçon de la loge et chapitre "Raoul" à Pavilly[23], fut publié après sa mort (1816). Il y accusait la maçonnerie de conspiration antimonarchiste[24].

En 1863, l'essayiste Jean-Emmanuel Le Coulteux de Canteleu publie Les sectes et les sociétés secrètes[25], défendant la thèse. Parmi les dirigeants révolutionnaires maçons, il signale Jacques-René Hébert, Jean Paul Marat, Joseph Le Bon et Saint-Just[26].

En 1871, l'essayiste franc-maçon américain Albert Pike condamne l'action d'une loge d'inspiration maçonnique qui aurait été selon lui au centre de mouvement révolutionnaire en France[27].

En 1872, l'essayiste François-Xavier Gautrelet dans son livre La Franc-maçonnerie et la révolution[28], souligne l'influence de la maçonnerie durant la révolution contre la religion catholique[29].

En 1873, l'essayiste Alexandre de Saint-Albin publie le livre Documents relatifs à la révolution française: Lazare Hoche. Championet. Kléber. Malet. Danton. Du Gommier. Le IX. Thermidor[30] défendant la thèse.

En 1877, l'essayiste Jean-Joseph Gaume défend la thèse[31].

En 1878, l'historien maçon Louis Blanc publie Histoire de la Révolution[32] oú il défend la thèse. Il signale que la majorité des révolutionnaires étaient maçons, désignant dans la loge "des neuf sœurs" Dominique Joseph Garat, Jacques Pierre Brissot, Bailly, Nicolas de Condorcet, Camille Desmoulins, Nicolas de Chamfort, Danton, Christophe Antoine Gerle dit Dom Gerle, Rabaut Saint-Etienne, Alexandre Pétion et dans la loge "de la Bouche-de-Fer": Claude Fauchet, Goupil de Préfern et Nicolas de Bonneville[33].

En 1880, l'essayiste Nicolas Deschamps avec l'essayiste Claudio Jannet publièrent Les Sociétés secrètes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine[34]. Selon Nicolas Deschamps, le roi Louis XVI fut condamné à mort par un convent maçonnique avant d'être condamné par l'Assemblée nationale[35].

En 1884, l'essayiste Claudio Jannet publie un autre livre avec Louis d'Estampes La franc-maçonnerie et la révolution[36] sur le thème.

En 1884, l'historien Alfred François Nettement publie Nouvelle histoire de la révolution de 1789[37] en défendant la thèse.

En 1885, l'essayiste George Dillon dans son livre reprend la thèse avec une direction des Illuminés de Bavière[38].

En 1897, l'essayiste Jean Anselme Tilloy désigne la révolution comme une conspiration de la maçonnerie, des illuminés de Bavière et des élites juives[39]. Il évoque une collusion entre Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau, Moses Mendelssohn et les illuminés de Bavière à Berlin avant la révolution[40].

XXe siècle

Au début du XXe siècle, les livres de l'historien français Augustin Cochin, écrits d'un point de vue sociologique, désignèrent la franc-maçonnerie comme l'une des sociétés de pensées qui préparèrent la Révolution.

En 1904, l'essayiste Maurice Talmeyr publie La Franc-maçonnerie et la Révolution française. Comment on fabrique l'opinion[41] oú il reprend la thèse.

En 1904, 1906 et 1910, l'essayiste André Baron publie 3 livres défendant la thèse: La Franc-Maçonnerie et la Terreur[42], Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux Francs-Maçons modernes[43] et Marie-Antoinette et le complot maçonnique[44]. André Baron dénonça la main directe de la loge maçonnique "les amis réunis" dans les crimes de La Terreur[45] nommant parmi les maçons Jean-Louis Carra[46], François Babeuf et Robespierre ainsi que Jacques-René Hébert, Jean Paul Marat, Joseph Le Bon et Saint-Just[47].

En 1905, l'essayiste François Bournand, dans son livre Histoire De La Franc-Maconnerie Des Origines A La Fin De La Revolution Francaise[48], soutient que la révolution est née de la maçonnerie[49].

En 1908, l'essayiste Ernest Nys soutient dans son livre[50] que sans la maçonnerie, la révolution n'aurait pas pu triompher[51].

En 1909, l'historien Gustave Bord publia La conspiration révolutionnaire de 1789[52] oú il soutient que la maçonnerie fut la coordinatrice de la révolution[51].

En 1919, l'historienne[53] Nesta Webster publia son livre The French Revolution: A Study in Democracy[54] reprenant la thèse.

En 1923, l'historien Henri Pouget de Saint-André publia Les auteurs cachés de la Révolution française[55]. Il attribue la révolution à la stricte observance templière[56].

En 1926, l'historien maçon Gaston Martin[57] publia La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution[58] oú il nie une dirction maçonnique à la révolution mais accepte l'idée d'un niveau d'influence important sur elle dans la diffusion des idées révolutionnaires[56].

En 1928, l'essayiste Léon de Poncins publie le livre Les Forces secrètes De La Révolution dans lequel il reprend la thèse[59].

En 1933, l'historien Daniel Mornet, dans Les Origines intellectuelles de la Révolution française[60] s'oppose à la thèse de la conspiration mais reconnait une influence maçonnique dans les diffusion des idées révolutionnaires[61].

En 1935, l'historien Bernard Faÿ dans son livre[62] soutient que la maçonnerie développa une influence révolutionnaire consciente avant la révolution[51].

En 1936, l'essayiste Georges de Froidcourt[63] reconait à la maçonnerie une influence révolutionnaire consciente avant la révolution[51].

En 1938, l'essayiste Paul Le Cour défend la thèse dans sa revue Atlantis[64].

En 1996, l'essayiste Dominique Setzepfandt affirme que l’affaire Réveillon, qui éclata le 27 avril 1789 dans une rue de Paris, 8 jours avant l'ouverture des États généraux, était une émeute révolutionnaire qui aurait été fomentée par les hommes de main du duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient de France. Pillage et incendie d'une manufacture de papier-peints s'ensuivit, le lendemain la troupe tira sur la foule, accentuant le fossé entre le peuple et la monarchie[65].

XXIe siècle

En 2007, l'essayiste Philippe Ploncard d'Assac, dans son livre Le Complot Mondialiste défend la thèse[66].

Opposants à la thèse

En 1801, l'essayiste Jean-Joseph Mounier, dans son livre De l'Influence attribuee aux philosophes, aux francs-masons et aux illumines sur la revolution de la France s'opose à la thèse[67].

En 1885, l'historien Alfred Rambaud dans son livre Histoire de la civilisation française s'opose à la thèse[68], déclarant que les loges interdisaient de faire de la politique, n'avaient pas de programme révolutionnaire et encore moins de direction ou d'avis collectif[69].

En 1901, l'historien Ernest Lavisse dans son Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution[70] explique que les loges ne s'oposaient pas aux puissances politiques de leur temps[61].

En 1905, l'historien Albert Sorel dans son L'Europe Et La Revolution Francaise affirme que l'action des loges eu très peu d'influence sur la révolution[71].

En 1938, l'essayiste Francis Delbeke dans son livre[72] nie une direction maçonnique de la révolution ainsi qu'un niveau d'influence de celle-ci dans la diffusion d'idées révolutionnaires[51].

Faits historiques en relations avec ces théories

Maçonnerie française anti-monarchiste et Illuminés de Bavière

Dans la mouvance des Philalèthes fondé par le garde général du trésor royal Savalette de Langes s'était constitué en 1787 une arrière-loge désirant affronter la monarchie. Cette loge était souché sur celle des "Amis réunis", réunissant de hauts représentants de l'État monarchique[73]. Cette arrière-loge accueillit en 1787 dans son second convent, Johann Joachim Christoph Bode, chef de fait (après la dissolution de l'ordre et la fuite d'Adam Weishaupt) des Illuminés de Bavière, qui y lut un mémoire. Il y fut décidé la création d'une loge secrète, les Philadelphes, engagée dans le processus révolutionnaire[74]. La chose fut contée par Bode lui-même dans son « Journal de voyage », le noyau secret de « Philadelphes » devait ressembler aux Illuminaten allemands[75]. La loge "Philalèthes" reçu également la visite du baron William von den Busche, membre éminent des Illuminés. Ces deux visites se produisirent en 1787 et 1789.

Dans la littérature

- Victor Goedor, Un Prince F.M. : le Duc d'Orléans, Ed. de France, nouvelle, 1941.

Liens et références externes

- Les franc-maçons de la révolution (liste de franc-maçons durant la révolution), par Marcel Ache

- Informations sur la loge "les amis réunis"; Informations sur la loge "Philalèthes"

Notes et références

- Charles-Albert Costa de Beauregard, Le Roman d'un royaliste sous la Révolution. Souvenirs du Comte de Virieu (1892)

- Ernst August von Göchhausen, Enthüllungen des Systems der Weltbürger-Politik, Rom, 1786.

- Jean-Pierre Luchet, Marquis de la Roche du Maine, Essai sur la Secte des Illuminés, Paris, 1789, consultable sur google books

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Illuminaten", p. 417-419

- Antoine Estève Baissie, L'Esprit de la Franc-maçonnerie dévoilé, relativement au danger qu'elle renferme, Rome, 1790 ; rééd. Montpellier, A. Seguin, 1816.

- Jacques-François Lefranc, Le voile levé pour les curieux ou les secrets de la Révolution révelés à l'aide de la franc-maçonnerie, (1791)

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Révolution française", p.725

- http://www.centrosangiorgio.com/occultismo/massoneria/articoli/pagine_articoli/occulto_potere_massoneria.htm

- Christian von Haugwitz, Hirten-Brief an die wahren und ächten Freymäurer alten Systems, Leipzig: Böhme 1791, erneut Wien 1850 Texte en ligne

- Pierre-Joseph de Clorivière: Les doctrines de la Déclaration des droits de l'homme, 1793 (= Études sur la révolution, republié par René Bazin en 1926 sous le titre Pierre de Clorivière, contemporain et juge de la révolution)

- Daniel Ligou, Franc-maçonnerie et Révolution française, 1789-1799, p.122

- Pierre-Yves Beaurepaire, Professeur d'histoire moderne, Université de Nice Sophia-Antipolis ÉTUDES MAÇONNIQUES

- Christian Jacq, La franc-maçonnerie, Robert Laffont, 1975, p.174

- Charles Louis Cadet de Gassicourt: Le Tombeau de Jacques de Molay, ou Histoire secrète des initiés anciens et modernes, templiers, francs-maçons, illuminés et recherche sur leur influence dans la révolution française. París, 1797

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Barruel", p.66

- Augustin Barruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, 2e édition, 1803, t.V, p.134

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Antimaçonnisme", p.38

- Liévin-Bonaventure Proyart, Louis XVI détrôné avant d'être roi, ou Tableau des causes nécessitantes de la Révolution française et de l'ébranlement de tous les trônes ; faisant partie intégrante d'une Vie de Louis XVI qui suivra, 1800.

- Johann August von Starck, Der Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahrhunderte, [Anon.]. Frankfurt/Main, 1803.

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Revolution française", p.725

- Klaus Epstein: The genesis of German conservatism. Princeton University Press, Princeton, NJ 1966, chapitre 10.

- Lorenzo Hervás y Panduro, Causas de la revolución de Francia, tomo I, Madrid, 1807, p.6 Texte en ligne

- Les franc-maçons de la révolution, par Marcel Ache, p.354

- De la conspiration qui a obligé Louis XVI de quitter son royaume, et publication d’une pièce inédite, découverte en 1787, dans une loge de francs-maçons à Vienne, par un ancien membre de l'Assemblée Constituante le Mis de Frondeville (Paris, 1820), Goujon, in-8° de 68 pages

- Jean-Emmanuel Le Coulteux de Canteleu, Les sectes et les sociétés secrètes, Paris, 1863.

- Jean-Emmanuel Le Coulteux de Canteleu, Les sectes et les sociétés secrètes, Paris, 1863, p.169 Texte en ligne

- Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Chapitre XXX, édition disponible sur project gutenberg.org« A Lodge inaugurated under the auspices of Rousseau, the fanatic of Geneva, became the centre of the revolutionary movement in France, and a Prince of the blood-royal went thither to swear the destruction of the successors of Philippe le Bel on the tomb of Jacques de Molai. The registers of the Order of Templars attest that the Regent, the Duc d'Orleans, was Grand Master of that formidable Secret Society, and that his successors were the Duc de Maine, the Prince of Bourbon-Conde, and the Duc de Cosse-Brissac.[...] Jacques de Molai and his companions were perhaps martyrs, but their avengers dishonored their memory. »

- François-Xavier Gautrelet, La Franc-maçonnerie et la révolution, Lyon, Briday, 1872

- http://www.bibliorare.com/cat-vent_rossini8-12-07-3.pdf

- Alexandre de Saint-Albin, Documents relatifs à la révolution française: Lazare Hoche. Championet. Kléber. Malet. Danton. Du Gommier. Le IX. Thermidor, Paris, 1873

- Jean-Joseph Gaume, La Révolution, recherches historiques sur l'origine et la propagation du mal en Europe, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, 12 vol., 1856 Texto en línea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 , 1877.

- Louis Blanc: Histoire de la Révolution, Bruselas: Éditions de Bruxelles.

- Louis Blanc, Histoire de la Révolution, éditions de Bruxelles, II, p.72

- Nicolas Deschamps et Claudio Jannet: Les Sociétés secrètes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine (tomo 2, pág. 132). Avignon: 1874-1876.

- Nicolas Deschamps, Les Sociétés secrètes et la société ou philosophie de l'histoire contemporaine, Avignon, 1874-1876, t. 2, p.134-136

- Claudio Jannet et Louis d'Estampes, La franc-maçonnerie et la révolution, Avignon, Seguin frères, 1884.

- Alfred François Nettement: Nouvelle histoire de la révolution de 1789 (pág. 459), texto en línea en francés.

- George Dillon, La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana, M. H. Gill & Son, London y New-York, 1885, George Dillon, La guerre de l'antéchrist contre la civilisation chrétienne, M. H. Gill & Son, London y New-York, réédité sous le titre: Grand Orient Freemasonry unmasked as the secret power behind communism

- Jean Anselme Tilloy, Le Péril judéo-maçonnique, le mal, le remède..., Librairie antisémite, (1897)

- Alain de Benoist, Psychologie du conspirationnisme, p.10 Texto en línea

- Maurice Talmeyr: La Franc-maçonnerie et la Révolution française. Comment on fabrique l'opinion, 1904

- André Baron, La Franc-Maçonnerie et la Terreur, 1904.

- André Baron: Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux Francs-Maçons modernes

- André Baron, Marie-Antoinette et le complot maçonnique., Paris, La Renaissance française, 1910.

- André Baron, Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux Francs-Maçons modernes, p.290

- André Baron, Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux Francs-Maçons modernes, p.319

- André Baron, Les Sociétés Secrètes, leur crime depuis les initiés d'Isis jusqu'aux Francs-Maçons modernes, p.310

- François Bournand, Histoire De La Franc-Maconnerie Des Origines A La Fin De La Revolution Francaise, (1905)

- Delbeke, Magnette F., Revue belge de philologie et d'histoire, Année 1939, Volume 18, Numéro 18-1, pp. 204

- Ernest Nys, Idées modernes. Droit international et Franc Maçonnerie, 1908Texte en ligne, Gallica

- Delbeke, Magnette F., Revue belge de philologie et d'histoire, Année 1939, Volume 18, Numéro 18-1, pp. 203-207

- Gustave Bord, La conspiration révolutionnaire de 1789, 1909.

- CNN, Evans & Novak, April 15, 1995, Transcript # 265

- Nesta Webster, The French Revolution: A Study in Democracy, New York, E.P. Dutton & Co., 1919. ISBN 0766179966.

- Henri Pouget de Saint-André, Les auteurs cachés de la Révolution française, 1923.

- Auguste Viatte, Gaston Martin. La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution, Revue d'histoire de l'Église de France, Année 1927, Volume 13, Numéro 58, pp. 80

- 1939-1945 L'université dans la guerre

- Gaston Martin, La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution, Les Presses Universitaires de France, 1926, p.285

- Léon de Poncins, Les Forces secrètes De La Révolution, Brossard, 1928. Réédition, Éditions Saint-Remi, ISBN 2845194870

- Daniel Mornet, Les Origines intellectuelles de la Révolution française, 1933

- Delbeke, Magnette F., Revue belge de philologie et d'histoire, Année 1939, Volume 18, Numéro 18-1, pp. 206

- Bernard Faÿ, La Franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle, 1935

- Georges de Froidcourt, François Charles, Comte de Velbruck. Prince-évêque de Liège, Franc-maçon., Liège, Protin et Vuidar, 1936.

- Paul Le Cour, La véritable Maçonnerie, Atlantis, Nr 68, 21 novembre 1938, ‘Église - Maçonnerie - Tradition’ Edition, pages 70-75.

- Dominique Setzepfandt, Paris Maçonnique, Faits et documents, p.54.

- Philippe Ploncard d'Assac, Le Complot Mondialiste, Toulon, Société de philosophie politique, 2007.

- Jean-Joseph Mounier, De l'Influence attribuee aux philosophes, aux francs-masons et aux illumines sur la revolution de la France, (1801)

- Alfred Rambaud, Histoire de la civilisation française, 1885

- Delbeke, Magnette F., Revue belge de philologie et d'histoire, Année 1939, Volume 18, Numéro 18-1, pp. 205

- Ernest Lavisse, Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution (1901)

- Albert Sorel, L'Europe Et La Revolution Francaise Premiere Partie Les Mœurs Politiques Et Les Traditions, Plon, (1905), p.177

- Francis Delbeke (Baron), La franc-maçonnerie et la révolution française et autres essais sur le XVIIIe siècle, Anvers, 1938.

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Barruel", p.67

- Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le livre de poche, article "Philalèthes", p.658, 659

- Pierre-Yves Beaurepaire, Encyclopédie de la franc-maçonnerie, Le Livre de Poche, 2008 (ISBN 978-2-253-13032-1).

article « Bode », p.89

Source de traduction

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Teorías de la conspiración masónica en la revolución francesa » (voir la liste des auteurs)

Voir aussi

Catégories :- Révolution française

- Théorie du complot

- Anti-maçonnerie

- Franc-maçonnerie française

Wikimedia Foundation. 2010.