- Racistes

-

Racisme

Le racisme est une idéologie consistant à hiérarchiser des groupes naturels humains, désignés souvent sous le terme de races, à partir d'attributs naturels, visible ou non (physiques, psychiques, culturels, etc) des caractéristiques morales ou intellectuelles s'appliquant à l'ensemble de ce groupe. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Ces actes d'hostilités se traduisent par la discrimination, une forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme.

Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination (embauche, service,…), sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays.

Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations sociales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu'au génocide.

Un Afro-Américain buvant de l'eau uniquement réservée aux gens « de couleur » (colored men), en 1939, à Oklahoma City.

Un Afro-Américain buvant de l'eau uniquement réservée aux gens « de couleur » (colored men), en 1939, à Oklahoma City.

Préambule

Étymologie

Le pamphlétaire Gaston Méry, collaborateur à La Libre Parole, le journal d'Édouard Drumont, est la première personne connue à avoir utilisé le mot « raciste » en 1894[1],[2],[3], selon Charles Maurras[4].

Toutefois, l'adjectif « raciste »[5] et le nom « racisme » s'installent dans le vocabulaire général dans les années 1930[6]. Il fait ainsi son entrée dans le dictionnaire Larousse en 1930[7].

Le racisme : idéologie, perception et pratique

La littérature met aujourd’hui en avant le caractère pluridimensionnel du racisme. On peut distinguer :

- sa dimension conceptuelle et idéologique : il s’appuie sur des systèmes de discours qui prétendent à la scientificité[8].

- sa dimension perceptive : il constitue un regard, un prisme qui oriente et instruit notre perception de « l'Autre »[9].

- sa dimension pratique : le racisme en actes se manifeste par des actions individuelles (violences, insultes...) ou des systèmes de domination institutionnalisés (apartheid, ségrégation, colonisation, esclavage...)[10].

Race et racisme

Si « race » et racisme ont partie liée, l’étude de leurs relations nécessite d’opérer une première distinction entre la race en tant que concept biologique et la race en tant que construction sociale que l’on peut définir comme « un signe ou un ensemble de signes par lesquels un groupe, une collectivité, un ensemble humain est identifié, dans certains contextes historiques précis, cette apparence socialement construite variant suivant les sociétés et les époques »[11].

Au cours de l'histoire, les définitions sociales de la « race » se sont largement appuyées sur la race en tant que concept biologique. Mais la race, dans sa dimension sociale, est largement indépendante des travaux menés sur la classification des êtres humain. Cette autonomie se manifeste pleinement depuis la seconde moitié du XXe siècle où les effets du système de perception raciste perdurent en dépit du rejet quasi unanime de la pertinence du concept de race par la communauté scientifique.

Le racisme comme système de perception

Le mécanisme perceptif du racisme peut être décomposé en plusieurs opérations logiques.

- Focalisation

Le racisme se fonde sur la focalisation du regard du raciste sur une différence, souvent anatomique. Elle peut être « visible » - la pigmentation de la peau - mais ne l’est pas nécessairement : le regard raciste peut exister sans s’appuyer sur des différences visuelles évidentes. La littérature antisémite a ainsi abondamment cherché, sans succès, à définir les critères qui pourraient permettre de reconnaître visuellement les Juifs et a finalement dû mettre en avant des différences invisibles, imperceptibles pour l'œil humain.

- Totalisation

Le racisme associe des caractères physiques à des caractères moraux et culturels. Il constitue un système de perception, une « vision syncrétique où tous ces traits sont organiquement liés et en tout cas indistinguables les uns des autres »[12]. L'identification des traits physiques ou la reconnaissance du signe distinctif (l'étoile juive par exemple) génère immédiatement chez le racisant une association avec un système d'idées préconçues. Dans le regard du racisant, « l'homme précède ses actes »[13]. Si la focalisation du regard raciste rend le corps visé plus visible que les autres, il a donc aussi pour effet de faire disparaître l’individualité derrière la catégorie générale de la race[14].

- Essentialisation et limitation

Le raciste considère les propriétés attachées à un groupe comme permanentes et transmissibles, le plus souvent biologiquement. Le regard raciste est une activité de catégorisation et de clôture du groupe sur lui-même.

- Hiérarchisation

Le racisme s’accompagne souvent d’une péjoration des caractéristiques du groupe visé. Le discours raciste n’est toutefois pas nécessairement péjoratif. Pour Colette Guillaumin, les « bonnes caractéristiques font, au même titre que les mauvaises caractéristiques, partie de l’organisation perceptive raciste » [15]. La phrase « Les Noirs courent vite » constitue ainsi un énoncé raciste malgré son apparence méliorative.

Le discours raciste peut évoquer la supériorité physique des groupes visés (ainsi la vigueur ou la sensualité des Noirs) pour souligner par contraste leur infériorité intellectuelle. Les qualités qui leur sont attribuées (l’habileté financière des Juifs par exemple) sont la contrepartie de leur immoralité ou alimentent la crainte de leur pouvoir souterrain.

Mais plus encore, au-delà du contenu – positif ou négatif - des stéréotypes racistes, l’activité de catégorisation, de totalisation et de limitation de l’individu à des propriétés préconçues n’est en soi pas une activité neutre du point de vue des valeurs. Dans cette perspective, voir et penser le monde social dans les catégories de la race relève déjà d'une attitude raciste.

Origines du racisme

Historiens et ethnologues ne sont pas d'accord sur la question de l’origine du racisme ; deux conceptions principales s'opposent à ce propos. La première considère que différentes formes de racisme se sont succédé au cours de l’histoire, et ce depuis l'Antiquité. La seconde considère que le racisme est une idéologie spécifique à l'Europe occidentale moderne, exporté dans le sillage de l'impérialisme européen.

Les tenants d’un racisme prémoderne

Il existe un consensus relativement large dans la communauté scientifique pour affirmer que l'utilisation de la notion de racisme dans l’Antiquité est un anachronisme. En effet, toutes les sociétés de l'Antiquité, sont, de notre point de vue contemporain, des sociétés racistes et xénophobes.

Les Anciens Grecs distinguent les peuples de l'Hellade, des autres peuples qu'ils appellent barbares. Les Romains, et tous les autres peuples antiques avaient la même représentation duale du Monde en deux races, les peuples apparentés, et les peuples étrangers ou ennemis; cette opposition est ce qui définit le domaine politique[16].

Comme tous les peuples dont l'organisation sociale est tribale[17], la Bible fait de l'histoire de l'Humanité une histoire raciste qui recommence après le déluge avec les trois fils de Noé, Sem, Cham, et Japhet, dont descendent les trois grandes races humaines qui peuplent les trois rives de la Méditerranée: les sémites pour le Moyen-Orient, les chamites l'Afrique, et les descendants de Japhet, l'Europe. La Genèse donne ensuite[18], avec la descendance de ces trois frères, l'origine généalogique de tous les peuples de la Terre qui sont présentés à la fois comme des peuples généalogiquement distincts, et en même temps apparentés. Ce dernier trait, qui rappelle l'unicité du règne humain, est une originalité qu'on ne trouve pas chez beaucoup de peuples primitifs qui se réservent l'appellation d'homme, rejetant les autres dans le monde animal. La destruction du Temple de Jérusalem par l'empereur Adrien s'accompagne d'une destruction des généalogies qui sera pour le peuple, la cause de sa dispersion et d'un grand désaroi quant à son identité[19].

Les structures de parenté, donc les questions de race, sont toujours fondamentales et fondatrices dans la représentation que les peuples antiques ou primitifs ont d'eux-mêmes et des autres peuples[20]. Cette conception dure pendant tout le Moyen Âge et une partie des Temps Modernes[21]. La mythologie et les prescriptions religieuses fixent les règles qui favorisent l'exogamie hors du groupe consanguin, tout en interdisant les alliances avec des peuples étrangers. De ce fait, depuis la plus haute antiquité, jusqu'à ces derniers siècles, les peuples du Monde restent extrêmement endogames, qu'ils soient sédentaires et sans contacts avec des étrangers, ou qu'ils soient au contraire nomades au milieu des peuples étrangers. Dans ce dernier cas, l'identité du groupe est maintenue par des prescriptions sociales ou religieuses interdisant une trop grande proximité de vie et des alliances étrangères qui finiraient par provoquer son assimilation[22]. C'est pourquoi, plus on s'éloigne dans l'histoire, plus on trouve que les peuples qui sont traditionnellement des migrants ou créent une colonie, continuent à se marier dans la moitié du génome dont ils se sont détachés[23], et non dans le peuple au milieu duquel ils vivent. À ces époque, l'immigration ne se fait jamais individuellement, mais comme pour les colonies phéniciennes, grecques ou carthaginoises, par groupes complets[24] capables de recréer ailleurs une nouvelle société identique et fermée. Les questions de guerre et de paix entre les peuples s'initie par des refus ou des ruptures alliances matrimoniales[25], et se terminent par des alliances, ou des renchaînements d'alliance, entre les lignages des chefs[26], et à partir de là la possibilité de relation et d'alliance entre les autre familles.

Le philosophe Christian Delacampagne perçoit dans l’attitude païenne - égyptienne, grecque puis romaine - face au juifs et dans la partition entre hommes libres d’un côté, femmes, enfants et esclaves de l’autre, des « classifications biologiques », de « type raciste »[27].

C’est surtout le Moyen Âge qui donne des arguments aux partisans de l’existence d’un racisme antérieur à la modernité. Pour l’historien spécialiste de l'antisémitisme Gavin I. Langmuir, l'une de ses manifestations serait la cristallisation de l’antijudaïsme des premiers théologiens chrétiens en un antisémitisme chrétien dès le XIIIe siècle[28]. D’autres en voient les premières manifestations dès la fin du XIe siècle et les premiers pogroms qui jalonnent la première croisade populaire menée par Pierre l'Ermite. Au XIIIe siècle, la crise rencontrée par l’Église catholique, menacée par les hérésies cathares, albigeoises, vaudoises aboutit à une rigidification de sa doctrine qui se manifeste notamment par la création de l'Inquisition dans les années 1230 et par ce que Delacampagne désigne comme la « démonisation » des « infidèles »[29].

Selon Delacampagne, l’idée que la conversion absout le juif s’efface alors devant la croyance que la judéité est une condition héréditaire et intangible. Ce mouvement n’épargne d’ailleurs pas d’autres catégories de la population. Sa manifestation la plus probante est la mise en place progressive à partir de 1449 d’un système de certificat de pureté de sang (limpieza de sangre) dans la péninsule Ibérique pour accéder à certaines corporations ou être admis dans les universités ou les ordres. Ce mouvement, qui se traduit par le décret de l'Alhambra de 1492, concerne quatre groupes précis : les juifs, les musulmans convertis, les pénitenciés de l’Inquisition et les cagots, c’est-à-dire les descendants présumés de lépreux[30].

Delacampagne mentionne la ségrégation qui touche cette dernière catégorie de population comme une étape majeure dans la constitution du racisme moderne. Selon lui, c'est la première fois que la discrimination d’un groupe social reçoit au XIVe siècle une justification appuyée sur les conclusions de la science. Les chirurgiens, tel Ambroise Paré, apportent en effet leur caution à l’idée que les cagots, descendants présumés de lépreux, continuent de porter la lèpre bien qu’ils n’en manifestent pas les signes extérieurs[31].

Dans les sociétés non européennes

Plusieurs études ont mis en avant l’existence d’attitudes que leurs auteurs considèrent comme racistes dans des sociétés extérieures à l’aire culturelle européenne. Au Japon, la transmission héréditaire de l’appartenance à la caste des burakumins jusqu’au début de l'ère Meiji a pu être analysée comme le produit d’une construction symbolique de type raciste. Les travaux menés par l’historien Bernard Lewis sur les représentations développées par la civilisation musulmane à l’égard des autres êtres humains concluent sur l’existence d’un système perceptif qu’il qualifie de raciste, notamment à l’égard des populations noires[32].

Au Moyen Âge, le racisme des Arabes à l'égard des Noirs, en particulier des Noirs non musulmans, fondé sur le mythe [33] de la malédiction de Cham, le père de Canaan, prononcée par Noé[34], servit de prétexte à la traite négrière et à l'esclavage, qui, selon eux, s'appliquait aux Noirs, descendants de Cham qui avait vu Noé nu lors de son ivresse (une autre interprétation les rattache à Koush). Les Noirs étaient donc considérés comme « inférieurs » et « voués » à l'esclavage. Plusieurs auteurs arabes les comparaient à des animaux[35]. Le poète al-Mutanabbi méprisait le gouverneur égyptien Abu al-Misk Kafur au Xe siècle à cause de la couleur de sa peau[35]. Le mot arabe abid qui signifiait esclave est devenu à partir du VIIIe siècle plus ou moins synonyme de « Noir »[36]. Quant au mot arabe zanj, il désignait de façon péjorative les Noirs[37]. Ces jugements racistes étaient récurrents dans les œuvres des historiens et des géographes arabes : ainsi, Ibn Khaldoun a pu écrire au XIVe siècle : « Les seuls peuples à accepter vraiment l'esclavage sans espoir de retour sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade de l'animal »[38]. À la même période, le lettré égyptien Al-Abshibi écrivait : « Quand il [le Noir] a faim, il vole et lorsqu'il est rassasié, il fornique »[39]. Les Arabes présents sur la côte orientale de l'Afrique utilisaient le mot « cafre » pour désigner les Noirs de l'intérieur et du sud. Ce mot vient de « kāfir » qui signifie « infidèle » ou « mécréant »[40].

Le racisme moderne

Les différents auteurs qui conçoivent le racisme comme une spécificité de la modernité européenne s’accordent pour mettre en avant la conjugaison de deux facteurs dans la genèse de cette nouvelle attitude :

- le développement de la science moderne. Il inaugure un système de perception essentialiste de l’altérité et un système de justification des conduites racistes qui s'appuient sur des théories à prétention scientifique de la race.

- l’expansion européenne qui débute au XVe siècle[41]. Elle entraîne la mise en place d’un système économique et social esclavagiste, et d’une traite négrière à destination des colonies ; parallèlement, elle s'accompagne du développement d’une attitude coloniale à l’égard des populations non européennes qui pénètre progressivement la métropole[42].

La biologisation du social

Pour Colette Guillaumin[43] le racisme est contemporain de la naissance d’un nouveau regard porté sur l’altérité ; il est constitué par le développement de la science moderne et la substitution d’une causalité interne, typique de la modernité, à une définition externe de l’homme qui prévalait avant la période moderne.

Alors que l’unité de l’humanité trouvait auparavant son principe à l’extérieur de l’homme, dans son rapport à Dieu, l’homme ne se réfère désormais qu’à lui-même pour se déterminer. Comme en attestent les débats théologiques sur l’âme des indiens ou des femmes, le rejet de la différence et les hiérarchies sociales s’appuyaient sur une justification religieuse ou basée sur un ordre sacré (caste) ; ils se parent désormais des habits de la justification biologique, renvoyant à l’ordre de la nature[44]. La conception de cette Nature elle-même connaît une mutation profonde : elle devient mesurable, quantifiable, réductible à des lois accessibles à la raison humaine.

Ce changement de regard engendre un système perceptif essentialiste : l’hétérogénéité au sein de l’espèce humaine ne doit son existence qu’à une différence logée dans le corps de l’homme, que les scientifiques européens s’acharneront à mettre en évidence tout au long du XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe siècle. Pour Pierre-Henri Boulle, on peut percevoir en France dès la fin du XVIIe siècle les premières expressions de ce mode de perception. C’est au XVIIIe siècle qu’il se répand parmi les élites politiques, administratives et scientifiques, avant de se généraliser au plus grand nombre dans le courant du XIXe siècle[45].

Pour Colette Guillaumin ce mode de perception se généralise au tournant des XVIIIe siècle et XIXe siècle[46]. Dans la première partie de son ouvrage Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt date l’apparition de l’antisémitisme, qu’elle différencie de l’antijudaïsme, du début du XIXe siècle ; c’est aussi la date d’origine qu’assigne le philosophe Gilbert Varet aux « phénomènes racistes expressément dits »[47].

La propagation hors de l’Europe apparaît dans cette optique comme un produit de l’influence européenne : André Béteille développe ainsi la thèse d’une « racialisation » du système de caste en Inde après la colonisation britannique[48]. Au Japon, des travaux menés par John Price, Georges De Vos, Hiroshi Wagatsuma ou Ian Neary au sujet des Burakumin parviennent à des conclusions identiques[49].

La colonisation et l'esclavage

La question de l’antériorité ou de la postérité du racisme au développement de l’esclavage dans les colonies européennes fait l’objet de nombreux débats. Le consensus s’établit néanmoins au sujet du rôle joué par le développement de l’esclavage sur le durcissement et la diffusion de l’attitude raciale.

Selon l’historien américain Isaac Saney, « les documents historiques attestent de l'absence générale de préjugés raciaux universalisés et de notions de supériorité et d'infériorité raciale avant l'apparition du commerce transatlantique des esclaves. Si les notions d'altérité et de supériorité existaient, elles ne prenaient pas appui sur une vision du monde racialisée »[50].

Développement de l’esclavage et de la science moderne ont étroitement interagi dans la construction du racisme moderne. La catégorie de « nosopolitique » qualifie chez la philosophe Elsa Dorlin l’usage des catégories de « sain » et de « malsain » par le discours médical appliqué dans un premier temps aux femmes, puis aux esclaves. Alors que le Blanc, considéré comme « naturellement » supérieur par les médecins, est défini comme l’étalon de la santé, le tempérament des Noirs est par contraste déclaré « pathologique » ; il est porteur de maladies spécifiques, que seule la soumission au régime de travail imposé par les colons peut atténuer, mais difficilement guérir, tant elles paraissent intrinsèquement liées à sa nature[51].

Le racisme dit « scientifique »

Le racisme scientifique s'appuie sur l'hypothèse scientifique erronée du racialisme qui classifie les êtres humains d'après leurs différences morphologiques en application d'une méthode héritée de la zoologie.

Les premières classifications

Au XVIIIe siècle, le travail de mise en ordre et de classification de la nature aboutit aux premières taxinomies qui, en organisant de manière logique les organismes vivants, opèrent les premières classifications à prétention scientifique des êtres humains.

On retient traditionnellement un article paru en 1684 dans La Revue des Savants comme la première de ces tentatives[52]. L’auteur, le médecin et philosophe François Bernier, se propose à cette occasion de rompre avec la logique géographique qui prévalait jusqu’alors dans l’appréhension des groupes humains. Il avance l’idée que les hommes puissent être classés selon leurs caractéristiques physiques, en distinguant cinq « races » humaines.

La position de Bernier s’inscrit dans un nouveau cadre de pensée, celui de la philosophie antichrétienne dont les premiers représentants, Fontenelle, Pierre Bayle et surtout Pierre Gassendi, dont Bernier est l’un des principaux disciples, apparaissent au XVIIe siècle. Contre la doctrine chrétienne, ce courant de pensée formule le projet de ramener l’Homme au sein de la nature et de lui faire perdre la position privilégiée qu’il occupait au sein de la Création.

La proposition de Bernier, si elle est un indice d’un changement d’attitude vis-à-vis de l’altérité, passe en son temps relativement inaperçue. Il en va tout autrement des systèmes proposés au siècle suivant par Buffon et Carl von Linné, deux des plus illustres représentants de l’histoire naturelle.

Le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778), qui posa les bases de la systématique moderne, distingue en 1758, dans la dixième édition de son Systema Naturae, quatre « races » hiérarchisées au sommet de l’ordre des « anthropomorpha » (les futurs primates) : les Européens, les Américains, les Asiatiques et les Africains[53].

Buffon reprend pour sa part à Maupertuis[54] l’idée que le Blanc serait la couleur originelle de l’homme, les autres « races » n’étant que le produit d’une dégénération due à l’éloignement de la zone climatique tempérée. Cette théorie de la dégénération, qui connaît différentes déclinaisons empruntant notamment à la théorie des climats, comptera au rang de ses partisans Johann Friedrich Blumenbach ou le philosophe Emmanuel Kant. Les divergences au sein des dégénérationnistes porteront en particulier sur la question de la réversibilité des différentiations phénotypiques en cas d’immersion prolongée dans le milieu adéquat.

Mesures de la différence et hiérarchisation

La couleur de la peau n'est jamais le seul critère retenu dans la définition des races élaborée par les scientifiques des XVIIIe siècle et XIXe siècle. Les nouvelles exigences de scientificité poussent les savants à s’appuyer sur une multitude de critères prétendument objectifs. De nouvelles disciplines font leur apparition qui se donnent pour tâche l’étude de l’homme, de ses origines et de sa classification. L’anatomie comparée, initiée par le britannique Edward Tyson (1650-1708), l’ethnologie ou plus tard l’anthropologie physique connaissent au XIXe siècle un développement croissant. Elles s’appuient sur des méthodes de mesure qui donnent naissance à autant de sous-disciplines, aujourd'hui considérées comme des pseudo-sciences (crâniométrie, céphalométrie, anthropométrie, phrénologie), qui définissent des critères de comparaison et de classification des groupes humains.

Les travaux de ces « raciologues »[55] aboutissent à une biologisation des principes de classification des peuples. La méthode linguistique promue par Volney, Friedrich Schlegel, Adriano Balbi ou James Cowles Prichard est ainsi remise en cause par des anatomistes dans les années 1840, au motif que les caractères physiques, considérés comme fixes, sont plus pertinents que les caractères linguistiques qui présentent tous les signes de l’instabilité[56]. Les sciences biologiques s’octroient à cette occasion un quasi-monopole de la définition de l’être humain et des déterminants de son comportement social.

Des critères initialement retenus par les premiers naturalistes pour distinguer l’homme de l’animal sont appliqués aux groupes humains, dans une perspective hiérarchisante. Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800) et Petrus Camper (1722-1789) avaient initié une méthode basée sur la mesure de l’angle facial. Reprise par Georges Cuvier (1769-1832) et Saint-Hilaire (1772-1844), la méthode trouve une nouvelle application : le degré d’inclinaison du front leur permet d’évaluer la place laissée libre au cerveau et donc l’intelligence[57].

Les recherches menées à l’échelle internationale aboutissent à une multitude de taxonomie. Celle de Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) qui distingue cinq races sur la base de l’observation des crânes passera à la postérité en appliquant le terme « caucasien » - toujours en vigueur aux États-Unis- à la race blanche[58].

Les débats sur les origines de l’homme

L’un des principaux débats qui secouent la communauté scientifique au début du XIXe siècle concerne les origines de l’humanité. Deux couples d’opposition - monogénisme/polygénisme– et – fixisme /transformisme- structureront le débat tout au long du siècle. Ce dernier contribue largement à fixer l’attention sur la question des races et la mesure des différences. Il constitue aussi le générateur des différentes positions occupées dans l’espace académique de l’étude des races.

Les monogénistes, qui considèrent l’humanité comme issue d’un ancêtre unique, font du milieu la cause principale de la différenciation des races humaines. Pour les polygénistes, les races humaines présentent au contraire des origines distinctes. La première thèse, compatible avec le récit biblique, est notamment défendue par les spiritualistes, majoritaires dans l’Université française. La thèse polygéniste reçoit quant à elle les suffrages des libres-penseurs antichrétiens (Voltaire et plus loin encore Paracelse en furent les partisans), des matérialistes et des républicains anticléricaux.

Cette division recoupe celle qui sépare partisans du créationnisme et du transformisme. Formulée au début du XIXe siècle par Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), la théorie transformiste débouche en France dès les années 1820 sur la controverse entre Georges Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire[59]. À la parution de l’Origine des espèces de Charles Darwin en 1859, la communauté scientifique adhère encore largement au créationnisme et à son corollaire le fixisme.

À partir de cette date, le transformisme rallie progressivement un nombre plus large de partisans, jusqu’à devenir majoritaire en France à la fin du siècle[60] ; il établit le schéma d’une continuité évolutionniste depuis le singe jusqu’à l’homme, dans laquelle les races considérées comme inférieures se voient attribuer la place de chaînon intermédiaire.

Au cœur de la controverse, ceux qui se désignent sous le nom d’« anthropologistes », multiplient les études pour établir la proximité physique des sauvages et des primates[61]. La taille du cerveau, mesurée par la crâniométrie dont la méthode est raffinée par l’anthropologue français Paul Broca, tient une place centrale dans ce dispositif classificatoire[62]. Mais il est loin d’être le seul élément retenu comme pertinent : forme du crâne et des mâchoires, taille des os du squelette sont aussi prises en compte. La bestialité des races primitives, qui constituait un argument traditionnel de leur infériorité, s’intègre désormais dans un schéma général d’évolution de l’humanité.

Les deux positions -fixiste et transformiste- s’accordent cependant sur un point : l’existence de races humaines, inégalement capables et inégalement perfectibles. Tout au long du siècle, ce que Caroline Reynaud Paligot désigne comme le « paradigme racial » n’est jamais remis en cause : les études empiriques qui viennent le contredire sont rationalisées pour être réintégrés dans son schéma explicatif. La taille du cerveau qui n’apparaît plus comme un critère pertinent de différenciation cède par exemple la place à des considérations sur sa structure et l’identification de la zone où serait localisée l’intelligence[63]. L’inégalité raciale restera l’horizon indépassable de la pensée scientifique du XIXe siècle.

- Enseignement du racisme au XIXe siècle, en France

En 1885, dans son ouvrage Histoire Naturelle, destiné à l'enseignement secondaire, J. Langlebert distingue 4 races :

- blanche ou caucasique, cette race est « remarquable par la puissance de son intelligence, c'est à elle qu'appartiennent les peuples qui ont atteint le plus haut degré de civilisation »

- jaune ou mongolique.

- noire ou africaine.

- rouge ou américaine.

La terminologie des descriptions laisse supposer un jugement de valeur. « L'angle facial ne dépasse guère 70 à 75° » chez les Noirs.

L'idéologie raciste

En Europe et aux États-Unis, le paradigme racial s’est étroitement articulé à partir du XIXe siècle, à l’extérieur avec la politique impérialiste et, sur le plan intérieur, avec la gestion politique des populations minoritaires. Pour Hanna Arendt, « la pensée raciale » est ainsi devenue une idéologie avec l’ère de l’impérialisme débutant à la fin du XIXe siècle[64]. L’idéologie raciste devient alors un « projet politique » qui « engendre et reproduit des structures de domination fondées sur des catégories essentialistes de la race »[65].

À l’image de la diversité des positions racistes dans le monde académique, les formes de racisme et donc les usages politiques de la race ont fortement varié selon les contextes nationaux et la position occupée par leurs promoteurs dans l’espace politique.

La hantise du métissage : le racisme différentialiste

En 2006, théorisant le « mélange humain » (et le distinguant du « métissage », à fortes connotations racialistes), le philosophe Vincent Cespedes utilise le concept de « mixophobie » (mixo, « mélange », phobia, « peur ») pour rendre compte de « la peur du mélange », fondement psychologique du repli des racistes sur leur prétendue « race », opposée aux autres « races » avec lesquelles ils ne veulent pas se mélanger[66] . Il oppose à ce concept un autre néologisme : la « mixophilie[67] » (« l'amour du mélange »).

L’un des points fondamentaux d’opposition des doctrinaires racistes est la question de la mixité raciale. La position « mixophobe » se caractérise par un rejet du « métissage », présenté comme un facteur de dégénérescence des groupes humains. Il existe toutefois un large spectre de positions mixophobes, depuis le rejet pur et simple de tout contact entre les « races » jusqu’à la promotion du métissage, sous réserve du respect des conditions de son efficacité.

La mixophobie radicale

La position mixophobe radicale est le corollaire de la construction du mythe de la pureté de la race qui affirme la supériorité des races pures sur les races dites métissées. L’imaginaire médical de la souillure ou de la contamination du sang en constitue l’un des motifs récurrents. Au milieu du XIXe siècle, deux des chefs de file du racisme biologique, Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) et Robert Knox (1791-1862) contribueront largement à l’introduction de cette position en France et en Grande-Bretagne[68]. Les promoteurs du mythe de la race aryenne - Vacher de Lapouge, Houston Chamberlain, et plus tard Adolf Hitler- qui voient dans la « race germanique » la survivance à l’état pur de la « race indo-européenne » se caractérisent tous par une mixophobie radicale.

Le métissage sous condition

Le rejet de la mixité peut connaître des gradations. Nombreux sont les scientifiques qui réfutent la thèse du « choc des hérédités » de Vacher de Lapouge selon laquelle le métissage peut être tenu pour un facteur d’infécondité[69]. Pour les partisans du métissage, les bienfaits de celui-ci restent toutefois conditionnés au respect de certaines règles. Comme l’affirment la majorité des raciologues, pour que le métissage soit profitable, il convient notamment que « la distance entre les races ne soit pas trop grande ». Pour ces mixophobes modérés, comme les philosophes Gustave Le Bon, Ernest Renan, Théodule Ribot ou la grande majorité des polygénistes républicains, seul le métissage entre les races blanches ne présente aucun risque et devrait être préconisé[70].

Pour les rares mixophiles, le métissage peut répondre à deux préoccupations :

- « l’acclimatement », qui figure au centre des préoccupations des colonialistes. Les Européens sont en effet jugés inaptes à s’adapter aux climats tropicaux des colonies. Le métissage apparaît comme le moyen d’acquérir, en s’unissant aux indigènes, les caractéristiques qui leur permettront de surmonter ce handicap physiologique[71].

- l’amélioration des races inférieures. Le « sang régénérateur » du Blanc peut pour certains raciologues, être un facteur d’amélioration de la race. Un métis sera ainsi jugé pour le monogéniste Armand de Quatrefages comme plus évolué qu’un Noir[72].

Conséquences politiques de la mixophobie

La hantise du métissage ne s’accompagne pas nécessairement d’une prescription politique : dans l’Essai sur l'inégalité des races humaines, qui énonce la première philosophie de l'histoire basée sur le concept de race, le pessimisme romantique antimoderniste et aristocratique d'Arthur de Gobineau ne fait que ruminer la décadence de la civilisation occidentale dont l’essence aurait été altérée par la contamination du sang de la race blanche[73]. S’il voit dans la pénétration des idées républicaines l’une des manifestations de cette dégénérescence, il n’en tire pas de conséquences politiques : le processus en cours lui semble irréversible. Cette position est toutefois restée extrêmement marginale et la longue liste des suiveurs de Gobineau a tiré de ses postulats des conclusions nettement plus volontaristes.

La position mixophobe conduit à la défense d’une stricte séparation des groupes humains constitués en races. Sur le plan de la politique extérieure, les mixophobes se caractérisent souvent par des positions anti-colonialistes, conséquences de leur refus du modèle assimilationniste produit par la colonisation. Gobineau, Robert Knox, Gustave Le Bon, ou Hitler marquent tous leur réprobation devant les aventures coloniales de leurs pays respectifs[74]. Le philosophe Pierre-André Taguieff considère que l’ethno-différentialisme est l’actualisation sur des bases culturalistes de cette position mixophobe[75].

Sur le plan de la politique intérieure, la conséquence logique de ce racisme d’exclusion est l’instauration d’un système ségrégationniste : les lois de Nuremberg en Allemagne, les lois Jim Crow aux États-Unis ou l’apartheid sud-africain en sont autant de manifestations. La défense de la pureté de la race peut aussi aboutir à un racisme « purificateur » ou d’extermination ; c’est celui qui sera mis en œuvre par le régime nazi avec le génocide des Juifs et des Tziganes. La mixophobie est aussi, comme pour Vacher de Lapouge ou le régime nazi, l’une des positions idéologiques compatibles avec l’eugénisme.

À l’opposé, le racisme mixophile s’incarne au XIXe siècle dans une position colonialiste et assimilationniste dont l’objectif est la « réduction universelle des différences […] à un modèle unique », celui de l’impérialisme occidental[76].

Le racisme impérialiste

La suprématie de la « race blanche » et l’idéologie coloniale

La suprématie de la race blanche ou caucasienne est un postulat sur lequel s’accordent très largement les scientifiques, philosophes et hommes politiques du XIXe siècle. Combiné avec la mission civilisatrice, le suprématisme blanc est un élément fondamental de l’idéologie coloniale. Une fois opérée la conquête, il constitue aussi le principe justificatif des législations opérant des distinctions de droit sur une base raciale, la forme paroxystique de cet ordre juridique inégalitaire étant la ségrégation raciale.

Les idéologies coloniales des pays se réclamant d’un fonctionnement démocratique se sont trouvées confrontées au problème de leur légitimité, au regard des principes censés régir leur ordre politique et juridique. En France tout particulièrement, elle doit surmonter sous la Troisième République le paradoxe de l’affirmation d’une volonté de conquête et d’assujettissement d’une part, et de principes émancipateurs et égalitaires d’autre part. Le programme colonial français ne peut se réaliser que par l’affirmation d’une infériorité tenue pour évidente et incontestable des populations visées, laquelle justifie une mission civilisatrice dont le fardeau repose sur les seules épaules de la race blanche[77].

Le darwinisme social : du laissez-faire à la « lutte des races »

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les rapports entre science et politique évoluent considérablement. Les politiciens recourent non seulement à l’autorité des scientifiques, dont le prestige va croissant, pour légitimer leurs décisions. Mais plus encore, ils sont imprégnés d’une représentation du monde qui voit dans le mécanisme de la nature la loi organisatrice de la destinée humaine : la vogue du paradigme évolutionniste constitue la toile de fond scientifique de l’idéologie coloniale de la fin du XIXe siècle.

Le système évolutionniste d’Herbert Spencer, traditionnellement tenu pour le précurseur du « darwinisme social », marque un glissement de la théorie darwinienne du monde naturel au monde social. Postulant, avec Lamarck mais contre Darwin, l’hérédité des caractères acquis, Spencer considère que le libre jeu du marché, qui est selon lui le plus à même d’assurer efficacement « la sélection des plus aptes », doit être le moteur du progrès humain. Le libéralisme de Spencer, qui se traduit notamment par un refus des visées coloniales étatistes, ne prône pas d’interventions de l’État dans le processus civilisateur (les État y sont au contraire amenés à disparaître). Étendu aux collectifs, nationaux ou ethniques, conçus comme des entités homogènes, le mot d’ordre évolutionniste de Spencer connaîtra cependant une large fortune dans le camp colonialiste, au travers du concept de « lutte des races »[78].

Selon cette conception, la lutte que se livreraient depuis l’origine les différents groupes humains doit conduire à la domination des races les plus aptes et à la disparition inexorable des races inférieures. Après la conquête de l'Algérie par la France, les médecins français, constatant la baisse de la population « indigène », n’y verront que la confirmation d’une extinction prochaine et prévisible de la race arabe, qu’ils considèrent inadaptée aux nouvelles conditions de leur temps[79]. La lutte des races n’implique ainsi pas nécessairement un processus violent d’extermination : les tenants du darwinisme social sont persuadés que les races inférieures disparaîtront silencieusement de la surface du globe, « sans que l’homme blanc et civilisé ait à se souiller les mains d’un sang innocent »[80].

Le racisme comme loisir de masse : les zoos humains

Sur le continent européen lui-même, le succès énorme des zoos humains constitue pour Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire l’une des modalités de transmission du « racisme scientifique » à une large partie de la population[81]. À partir des années 1870, ces zoos exposent dans les grandes capitales européennes et américaines des échantillons des peuples colonisés dans un environnement reconstitué, aux côtés des bêtes sauvages. Le principe en sera repris pour les Expositions universelles, les Expositions coloniales et jusqu’aux foires régionales. Ces exhibitions humaines contribuent à fixer « un rapport à l’autre fondé sur son objectivation et sa domination »[82]. Elles s’insèrent dans le schéma évolutionniste en mettant en scène la frontière entre civilisés et sauvages et s’accompagnent du déploiement d’un racisme populaire dans la grande presse[83].

La perfectibilité des races et la question de l'assimilation

Une fois les territoires conquis, la question de l’administration des populations colonisées fut à l’origine de nombreux débats. Dans quelle mesure ces peuples inférieurs pouvaient être associés à la gestion de leurs territoires ? La France, initialement porteuse d'un modèle assimilationniste qui visait à l’exportation des institutions françaises sur le territoire colonial, se tourna progressivement vers une politique d’association pendant qu’elle appliquait à travers l’indigénat un régime d’exception aux populations conquises.

Cet ordre juridique exorbitant au droit commun trouvait sa justification dans deux principes qui peuvent être considérés comme complémentaires. D’un côté, un principe pragmatique considérait que le maintien de l’ordre colonial nécessitait des règles et des sanctions plus sévères à l’encontre des indigènes. Rien ne devait laisser paraître que la pression du colonisateur se desserrât un jour. De l’autre, un principe idéologique, qui prenait racine dans une perception raciste du colonisé, n’entendait pas laisser droit au chapitre à des peuples qui n’était pas dignes, pas aptes ou pas murs pour exercer un pouvoir à l’égal des colonisateurs.

L’étude des « races », à travers l’anthropologie ou l’ethnologie, fut largement mobilisée : elle devait permettre de déterminer avec qui le pouvoir colonial pouvait s’associer, quelles étaient les races civilisables et celles qui étaient par nature rétives ou incapables d’accéder à un niveau supérieur de civilisation. En Algérie, ce travail aboutit à la construction de l'opposition entre Arabes et Kabyles. Considéré comme plus proche biologiquement et culturellement de la « race française », le Kabyle est présenté comme un allié potentiel contre l’Arabe, présenté comme fier, nomade, insoumis et fainéant.

La notion de « race » qui s’élabore dans la situation d’occupation coloniale n’est cependant pas uniforme. Des présupposés plus ou moins biologisants s’opposent dans des conceptions concurrentes de la race. Une grande partie des anthropologues conclut ainsi à l’origine biologique de l’inégale perfectibilité des races. Cependant, selon l’historienne Emmanuelle Saada, les représentations de la majorité des élites coloniales empruntent peu au modèle anthropologique des « raciologues » mais se fondent sur une conception « organique » des rapports entre le milieu et la culture[84]. L’imprégnation du milieu et les habitudes multi-séculaires sont considérés comme les déterminants de comportements sociaux largement réifiés et essentialisés : chaque « race » possède des caractéristiques psychologiques et des aptitudes qui lui sont propres. Seul un travail de longue haleine, basé sur l’éducation de plusieurs générations successives, peut conduire les indigènes à s’arracher à leur civilisation originelle pour embrasser les principes supérieurs qui gouvernent les « races européennes »[85].

Ces deux conceptions partagent toutefois le présupposé du différentialisme racial et se rejoignent dans leurs conclusions pratiques. Dans tous les cas, le retard biologique ou civilisationnel des races inférieures nécessite de prolonger leur mise sous tutelle et le maintien d’un ordre juridique et politique différencié entre métropole et colonies et, sur le territoire colonial, entre colons et colonisés. La mission civilisatrice imposa donc des mesures à double tranchant. Si elle fut un frein à la mise en œuvre d’une politique radicalement ségrégationniste, elle justifia le maintien d’une tutelle présentée comme indispensable à l’accomplissement du dessein civilisateur que s’octroyaient les colonisateurs.

Une hiérarchie au sein de la race blanche : antisémitisme et nationalisme

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la question de la hiérarchisation au sein de la race blanche est sur le continent européen au cœur de deux phénomènes appelés à jouer un rôle prépondérant dans les deux conflits mondiaux du XXe siècle : l’exacerbation des rivalités nationales et la montée de l’antisémitisme.

La distinction entre l’Aryen et le Sémite

La distinction opérée au sein de la race blanche entre Aryens et Sémites constitue l’un des vecteurs de la biologisation de l’antisémitiste. En France, Vacher de Lapouge est parmi les premiers à prétendre donner une caution scientifique à la doctrine aryaniste, en s’appuyant « sur des bases anthropométriques, et plus particulièrement craniométriques »[86].

Si la méthode de Lapouge est rapidement discutée, la distinction entre Aryens et Sémites est d’usage courant au sein des milieux politiques ou savants européens. Le philosophe Ernest Renan distingue ainsi les Indo-européens des Sémites ; les seconds, novateurs quand ils ont introduit le monothéisme, doivent selon lui s’effacer devant les premiers qui sont désormais appelés à gouverner le genre humain[87].

Le mythe aryen nationalisé

Comme le note l’historien George L. Mosse, le racisme est à l’origine d’un système symbolique de mythes et de symboles qui, s’emparant de la question des origines, des difficultés et des triomphes de la race, dessine une trajectoire qui tend à se confondre avec le récit national en construction[88]. Le stéréotype national physique, qui s’élabore au XIXe siècle prend, en Allemagne par exemple, une apparence raciale (l’Allemand blond…).

L’usage du mythe aryen, rapidement récupéré en Allemagne par le nationalisme de droite, illustre bien les effets de cette concurrence nationale. Si pour le français Vacher de Lapouge la race aryenne a une signification strictement zoologique, elle prend avec Houston Chamberlain un tournant nationaliste[89]. La « race germanique » devient, sous la plume de cet essayiste d’origine britannique évoluant dans les milieux wagnériens, la plus pure des branches de la race aryenne. Outre des Juifs, la doctrine aryaniste permet aux Allemands de se distinguer des Latins, et en particulier des Français, considérés comme inférieurs car métissés.

Pour faire face à ce glissement de l’usage de l’aryanisme, défavorable à la nation française, Renan refuse, comme nombre de ses compatriotes, notamment républicains, le concept de « race pure » et défend la thèse du métissage historique des peuples européens[90]. Le refus de l’aryanisme se présente comme le refus du jeu de l’exacerbation des rivalités nationales. Le sentiment anti-allemand influencera néanmoins en France les études de psychologie des peuples et de leurs caractères nationaux. S’il place la race aryenne au sommet de la hiérarchie des races, Hippolyte Taine distingue en son sein les « races germaniques » des races latine et hellénique. Les premières, « inclinées vers l’ivrognerie et la grosse nourriture » par la fréquentation des forêts humides et froides, s’opposent aux secondes dont l’environnement favorable a permis le développement d’une culture raffinée[91].

Aux États-Unis : l’anglo-saxonisme contre l’immigration

Les enjeux diffèrent considérablement outre-atlantique où la problématique raciale est essentiellement concentrée sur la distinction entre Blancs et Noirs. Toutefois, en réaction à l’immigration irlandaise des années 1840, et dans le contexte de la guerre avec le Mexique, est forgé aux États-Unis le concept d’« anglo-saxonisme »[92]. Il connaîtra une grande fortune lorsqu’à la fin du XIXe siècle une campagne visant à restreindre l’immigration en provenance du sud et de l’est de l’Europe, menée notamment par Madison Grant, cherchera à vanter la supériorité de la « race nordique » sur les autres « races blanches ».

Racisme et politique

Racisme d’État

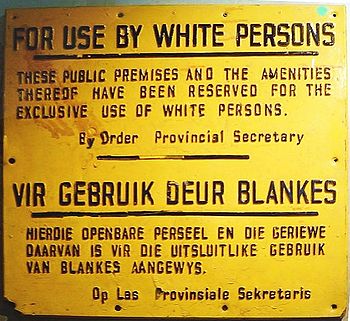

Panneau bilingue (anglais / afrikaans) formalisant la ségrégation raciale au profit de la population blanche dans le cadre de la politique d'apartheid, en Afrique du Sud.

Panneau bilingue (anglais / afrikaans) formalisant la ségrégation raciale au profit de la population blanche dans le cadre de la politique d'apartheid, en Afrique du Sud. Articles connexes : Ségrégation raciale, Apartheid, Ségrégation raciale aux États-Unis et Politiques racistes du Troisième Reich .

Articles connexes : Ségrégation raciale, Apartheid, Ségrégation raciale aux États-Unis et Politiques racistes du Troisième Reich .L’historien américain George M. Fredrickson recense trois régimes politiques « ouvertement racistes » au XXe siècle : le sud des États-Unis sous les lois Jim Crow, l’Afrique du Sud sous l’apartheid (1948-1991), l’Allemagne nazie (1933-1945)[93]. Ces régimes présentent la caractéristique commune d’afficher une idéologie officielle explicitement raciste et d’avoir institutionnalisé dans la loi une hiérarchie présentée comme naturelle et indépassable entre le groupe dominant et le groupe dominé. L’une des mesures les plus significatives de cet arsenal juridique ségrégationniste est la prohibition des mariages interraciaux ; elle transcrit dans l’ordre juridique l’idéologie mixophobe de la « pureté de la race ». Sur le plan économique, la restriction des opportunités du groupe ségrégué le maintient dans un état de pauvreté qui alimente le discours sur sa prétendue infériorité.

La très grande majorité des régimes colonialistes, sans organiser une ségrégation aussi stricte que les trois régimes précédents, ont tous imposé aux colonisés un corps de règles juridiques différenciés et une citoyenneté dégradée, tous deux justifiés par des principes racistes. Seule parmi les nations colonisatrices, l’Allemagne, avant la prise de pouvoir du Parti nazi, avait interdit les mariages entre Blancs et non Blancs (y compris les métis) sur ses territoires coloniaux.

Historique

- Nazisme : Le nazisme est une théorie politique raciste et biologisante qui prend les peuples pour des « races » et prône l'extermination entre autres des juifs et des tziganes, ne descendant prétendument pas des aryens, à l'inverse des peuples germaniques. La mise en application de cette doctrine par le IIIe Reich allemand a provoqué la mort de 6 millions de juifs (voir l'article détaillé sur la shoah).

- Génocide des Arméniens, population endémique du Caucase par les Turcs originaires des steppes d'Asie centrale.

- Dans les années 1980, des scientifiques afrikaners imaginent le Project Coast et élaborent une substance stérilisante destinée aux Noirs. Elle pouvait être répandue dans l'eau ou les produits de consommation courante[94].

- En Australie, les Aborigènes ont été décimés par les maladies infectieuses, les migrations forcées, à l'instar des Amérindiens. Certains historiens soutiennent qu'ils ont été victimes d'un génocide. Ils ont obtenu le droit de vote en 1967, bien après les autres citoyens australiens.

- Interdiction d'accès à la prêtrise dans le Mormonisme (1844-1978)

- Les épurations ethniques modernes (Nigeria, Biafra, Kosovo, Rwanda)

- Guerre civile au Darfour, au Soudan.

- Indépendamment de toute comparaison de la valeur de ces races, le racisme a également désigné le droit pour un groupe de pratiquer un eugénisme visant à se « protéger » contre les conséquences supposées néfastes pour les générations futures d'un métissage.

Le racisme aujourd'hui

Aujourd'hui, le terme de race reste toujours d'usage courant dans certains milieux et le racisme se manifeste toujours sur les cinq continents sous des formes plus ou moins directes.

Racisme individuel

Le racisme à l'échelle des relations individuelles se traduit par des paroles ou des actes racistes envers d'autres individus.

Le racisme individuel est apparenté à la xénophobie, la haine, le bellicisme, l'ethnisme, l'intolérance et l'idéologie de supériorité culturelle ou personnelle.

Racisme politique

En raison de la connotation très négative du mot en Occident, peu de partis politiques se revendiquent ouvertement comme racistes. De nombreux partis d'extrême droite ont cependant été accusés de véhiculer des discours de ce type à travers des positions xénophobes. L'apologie du racisme étant condamnée, ils peuvent promouvoir des doctrines dérivées comme l'ethno-différencialisme ou le racialisme.

Lutte contre le racisme

Réfutation du concept de race

Après des études et recherches diverses au sein de la génétique, la théorie de l'existence des races humaines a été définie par des scientifiques comme arbitraire, subjective et non pertinente, du fait de l'impossibilité de classifier telle ou telle personne dans une race présupposée. Dès 1885, le chercheur Anténor Firmin publie un essai, intitulé De l'égalité des races humaines, dans lequel il réfute les affirmations de Gobineau[95].

La publication de la « déclaration sur la race » en 1950 par l'UNESCO encouragera nombre de biologistes à rappeler régulièrement l'absence de validité scientifique de la notion de « races humaines ». On peut citer notamment Albert Jacquard, auteur de L'Équation du nénuphar en 1998[96].

La revue Science a publié en février 2008 l'étude génomique la plus complète effectuée à ce jour. Les chercheurs ont comparé des fragment d'ADN de 650 000 nucléotides chez 938 individus appartenant à 51 ethnies. La conclusion de ces travaux est qu'il existe sept groupes biologiques parmi les hommes : les Africains subsahariens, les Européens, les habitants du Moyen-Orient, les Asiatiques de l'Est, les Asiatiques de l'Ouest, les Océaniens et les Indiens d'Amérique. Howard Cann, chercheur de la fondation Jean-Dausset, cosignataire, précise : « Tous les hommes descendent d'une même population d'Afrique noire, qui s'est scindée en sept branches au fur et à mesure du départ de petits groupes dits fondateurs. Leurs descendants se sont retrouvés isolés par des barrières géographiques (montagnes, océans…), favorisant ainsi une légère divergence génétique. » En approfondissant encore leur étude, les généticiens ont pu déterminer des sous-groupes : huit en Europe et quatre au Moyen-Orient. Mais avec moins de certitude. Cependant, les convergences génétiques qui rassemblent les hommes au sein de chacun des sept groupes ne concernent qu'un relativement faible nombre de nucléotides. Plus clairement, deux hommes appartenant à un même groupe peuvent être très différents en ce qui concerne les très nombreux nucléotides non pris en compte pour établir la classification. Si différents même que deux membres d'un même groupe peuvent être plus éloignés, globalement, que deux individus appartenant à deux groupes distincts (Européens et Africains, par exemple)[97].

En outre, la portion du génome humain relative à l'expression des caractères morphologiques, en l'occurrence le gène codant la production de la mélanine, ne représente qu'une infime partie de l'ensemble de ce génome (trois gènes communs aux divers vertébrés sur les 36 000 du génome). Cf. à ce sujet, l'article Couleur de la peau.

D'autre part, selon de nombreux généticiens dont Luigi Luca Cavalli-Sforza, les descendants d'individus d'origine différente, ou même de « races » profondément différentes, semblent plus robustes et pour assurer une fertilité et une santé normales, il faut éviter les mariages entre parents proches donc favoriser le métissage[98].

Politiquement correct

Appliquée au racisme, cette expression désigne une volonté de faire disparaitre des propos racistes ou tenus pour tels, par une censure collective ou une auto-censure, visant à long terme la disparition des termes racistes. Cependant, le politiquement correct étant une contrainte permanente, soulevant parfois des problèmes qui apparaissent infondés aux yeux du locuteur, n'ayant pas d'impact immédiatement visible, son usage est controversé.

Mais d'autres voient d'un œil beaucoup plus sombre l'imprégnation politically correct, apparue sur les campus américains au début des années 1990, car elle répandrait la pensée raciale en tout aveuglement sous couvert de zèle antiraciste. On peut trouver un écho de cette position chez l'écrivain canadien Marc Provencher qui, dans une short-short story à saveur orwellienne intitulée « Le Régime », imagine une série de camps de rééducation destinés qui aux caféinomanes, qui aux obèses, mais aussi à « ceux sur qui une enquête généalogique avait révélé l'appartenance à une race raciste, diligemment accueillis dans de jolis baraquements surmontés de la devise L'antiracisme, c'est la race ! Ceux-là n'étaient pas sortis de sitôt. »[99]

Législation

Les pratiques racistes constituent une violation des droits de l'homme et sont réprimées par de nombreux pays (parfois sous l'appellation de hate speech, ou « discours de haine »: voir Législation internationale sur le discours de haine).

Pour la plupart des pays occidentaux, la discrimination et le racisme sont beaucoup plus que des délits, punis pénalement ; ils représentent également une atteinte aux valeurs qui fondent la démocratie. Celle-ci reconnaît l'égale dignité de chaque citoyen à participer à la chose publique, à poursuivre son bonheur et son épanouissement indépendamment de sa naissance.

En France, par exemple, le législateur n'a cessé au fil du temps, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, de compléter le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. Dès 1881, la loi sur la liberté de la presse punit la diffamation raciste « d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 1.000.000 de francs » [100].

Il a pour cela créé ou modifié en 1990 (loi Gayssot [101]) un certain nombre d'incriminations d'une part dans le code pénal, d'autre part dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et dans la loi relative à la communication audiovisuelle. La loi de 1881 avait déjà été modifié par la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme [102], qui punit entre autres l'injure raciste, la discrimination raciale effectuée par un agent dépositaire de l'autorité publique.

La loi de 1972 introduit en outre à l'art. 24 de la loi de 1881 la disposition suivante:

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. »[102]

La peine prévue est aujourd'hui « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement » [103], la peine minimale d'un an ayant été introduite à l'occasion de la réforme du Code pénal en 1992 [104].

Sondages sur la question du racisme

D'après un sondage mené sur 1 011 personnes entre le 17 et le 22 novembre 2005 par l'institut CSA, un tiers des Français se déclare raciste, sans toutefois préciser dans laquelle des trois acceptions de ce terme[105]. Toujours selon la même enquête, 63 % de la population pense que « certains comportements peuvent justifier des réactions racistes ». Un sondage similaire réalisé au Québec du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007 par l'institut Léger Marketing[106], prétend donner comme analyse que 59 % des Québécois sont faiblement, moyennement ou fortement racistes. Comme le précédent, ce sondage réalisé dans le contexte d'un débat parfois tendu sur la question des accommodements raisonnables a déclenché une polémique dans la province, en particulier sur la même absence de définition claire au concept de « racisme ». La question posée était « Vous, personnellement, à quel point vous considérez-vous raciste ? »[107].

Les études scientifiques sur le racisme ne sont jamais menées de manière aussi directe, mais par l'utilisation de différentes questions servant à définir des indicateurs de racisme[107].

Bibliographie

Ouvrages généraux analysant le racisme

- Gordon Allport, The Nature of Prejudice, MA : Addison-Wesley Pub. Co., 1954

- Hannah Arendt, « La Pensée raciale avant le racisme » in Les Origines du totalitarisme, Tome II, Chapitre 2.

- Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe - Les identités ambiguës, La Découverte, 1988 réédition 1997

- Denis Blondin, Les deux espèces humaines. Autopsie du racisme ordinaire

- Benedetto Croce, « Formations historiques et formations naturelles », in L'Histoire comme pensée et comme action, 1938

- Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, Le livre de poche, Paris, 2000

- George M. Fredrickson, Le racisme. Une histoire, Liana Levi, 2003

- John Howard Griffin, Dans la peau d'un Noir, 1961

- Colette Guillaumin, L'Idéologie raciste, 1972

- Albert Memmi, Le racisme, Folio

- Marie-Hélène Parizeau et Soheil Kash, Néoracisme et dérives génétiques, Les Presses De l'université Laval, 2006

- André Pichot, La société pure. De Darwin à Hitler

- Pierre-André Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, La Découverte, Paris, 1987

- Victor N'Gembo-Mouanda, Le racisme, La honte d'une société qui se dit civilisée, Éditions Le Manuscrit, Paris, 2007

- Pierre Tévanian, La mécanique raciste, Dilecta, 2008 (ISBN 978-2-916275-44-4)

- Michel Wieviorka, Le racisme : une introduction, Paris - La Découverte, 1998

En France

- Didier Fassin et Éric Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale. Représenter la société française, La Découverte, Paris, 2006

- Olivier Le Cour Grandmaison, La République impériale - Politique et racisme d’Etat, Fayard, 2009

- Véronique De Rudder, Christian Poiret, François Vourc'h, L'inégalité raciste. L'universalité républicaine à l'œuvre, PUF, 2000

- Benjamin Stora, Le transfert d'une mémoire - De l'«Algérie française» au racisme anti-arabe, La Découverte, 1999

- Michel Wieviorka (dir.), La France raciste, Seuil, Paris, 1992

Sur le racisme scientifique

- Carole Reynaud-Paligot, La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930), Presses universitaires de France, Paris, 2006

- Elazar Barkan, The retreat of scientific racism : changing concepts of race in Britain and the United States between the world wars, Cambridge university press, Cambridge, 1992

- Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l'homme : l'intelligence sous la toise des savants, (The Mismeasure of Man), 1981 (ISBN 0393314251)

Articles

- Philippe Testard-Vaillant, La couleur de la peau, à l'origine du racisme, in Journal du CNRS no 173, juin 2004, article sur le site du CNRS

- Isaac Saney, Les origines du racisme, Shunpiking Magazine no 38, janvier 2007, article sur le site shunpiking.com

Témoignages

- John Howard Griffin, Dans la peau d'un Noir, en 1961

En 1959, le journaliste et écrivain fait l'expérience de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis en teignant sa peau en noir

Ouvrages ayant influencé les doctrines racistes

- Houston Stewart Chamberlain, La Genèse du XIXe siècle

- Joseph-Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines

- Adolf Hitler, Mein Kampf

Notes

- ↑ Grégoire Kauffmann, « Qu'est-ce qui fait courir Drumont ? », L'Histoire, no 326, décembre 2007, p. 65.

- ↑ Hanania Alain Amar, Thierry Féral, Le racisme, ténèbres des consciences : essai, Paris, L'Harmattan, 2004, 209 pages, « Avertissement » de Thierry Féral, p. 10 (ISBN 2747575217).

- ↑ Jacques Vier, Missions et démarches de la critique, C. Klincksieck, 850 pages, p. 568 (ISBN 225201590X).

- ↑ Jeannine Verdès-Leroux, Scandale financier et antisémitisme catholique : le krach de l'Union générale, Éditions de Centurion, 1969, 256 pages, p. 111.

- ↑ Georges-Elia Sarfati, Discours ordinaires et identités juives, Berg, 1999, 287 pages, p. 192 (ISBN 2911289188).

- ↑ Edmond Rostand, Mots, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1980, p. 75.

- ↑ Hanania Alain Amar, Thierry Féral, op. cit., « Avant propos, tentative de définition du racisme » par Hanania Alain Amar, p. 19.

- ↑ Pierre Tévanian parle de racisme comme concept (La mécanique raciste, Dilecta, Paris, 2008), Pierre-André Taguieff de racisme-idéologie (La Force du préjugé, Gallimard, Paris, 1990).

- ↑ Pierre Tévanian parle du racisme comme percept, Taguieff du racisme-préjugé, Colette Guillaumin de « système perceptif raciste ».

- ↑ Taguieff parle de racisme-discrimination.

- ↑ Pierre-Jean Simon, « Contribution à l'analyse d'un mythe », in Bastidiana, n° 29-30, janvier-juin 2000, "Racisme et relations sociales", p. 94.

- ↑ Colette Guillaumin, « Race », Pluriel-recherches : Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques, Cahier no 2, p. 67.

- ↑ Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste, La Fabrique, Paris, 2002, p. 110.

- ↑ Pour une évocation littéraire de cette invisibilité voir par exemple Ralph Ellison, Homme invisible, pour qui chantes-tu ?, 1952.

- ↑ Colette Guillaumin, L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Gallimard, 2002, p. 275.

- ↑ Célèbre définition de Carl Schmitt. Voir aussi une étude ancienne, mais solide de la Bibliothèque de synthèse historique: A. Moret, G. Davy, Des Clans aux empires. L'organisation sociale chez les primitifs et dans l'Orient ancien, Paris, 1922, collection l'Évolution de l'Humanité, Flammarion.

- ↑ Il faut noter que tous les peuples ne sont pas à organisation tribale ni à représentation totémique: c'est une spécificité des peuples nomades qui trouvent dans un ancêtre totémisé le moyen d'assurer le maintien de leur cohésion. Il y a une immense bibliographie sur cette question.

- ↑ Genèse 10.21. De nombreux Atlas se sont plus à carthographier les aires de dispersion des tribus issues des fils de Noé.

- ↑ Destruction et conséquences rapportées par l'historien Flavius Josèphe

- ↑ "Chacune de ces communautés s'identifie politiquement à un lignage, bien que la plupart de ses membres n'appartiennent pas à ce lignage, et tous les lignages sont des branches d'un seul et unique clan. Chacune des divisions territoriales d'une tribu se trouve ainsi coordonnée avec une branche correspondante de ce clan dominant, de sorte que les relations entre les diverses parties d'une tribu, qu'elles soient séparées ou qu'elles soient unies, sont conceptualisées et exprimées au sein d'un système de valeur basé sur la filiation." Evans-Pritchard, op. cit. p. 130. On note que l'affiliation n'est pas nécessairement biologique, mais peut être la fiction résultant d'une adhésion ou d'une adoption, et d'apparentements de convenance. On trouve la même structure clanique chez les peuples celtes avec les peuples apparentés / alliés, in Henri Hubert, Marcel Mauss, Les Celtes et l'expansion celtique jusqu'à l'époque de la Tène, Paris, 1932, Albin Miche, p. 139 à 311.

- ↑ Voir Flavius Josèphe, Le clan familial au Moyen Âge, Paris, 1993, PUF, Quadriges. Voir aussi l'organisation politique des peuples claniques comme la République de Gênes ou les clan (Écosse).

- ↑ C'est ce que remarque Max Weber dans La Ville, à propos des règles d'impureté interdisant aux anciens Juifs de fréquenter les gentils, et évidemment de se marier avec eux. On trouve des règles équivalentes chez les Arabes, ainsi que chez les Gênois, les Auvergnats ou les Irlandais formant des colonies migrantes. Sur ces derniers, voyez: Evans Pritchard, Anthropologie sociale, 1969, Payot, Paris, "Les études anthropologiques modernes", p. 130-136

- ↑ Sur l'échange des épouses entre les deux moitiés d'un groupe consanguin, voir l'étude ancienne, mais toujours classique de Claude Lévy-Strauss, Les règles élémentaires de la parenté

- ↑ On pourrait ajouter les peuples celtes et les vera sacra au cours desquels une partie d'un peuple se mettait en marche pour chercher un nouveau lieu d'installation où ils fondaient une nouvelle cité.

- ↑ Le rapt, c'est-à-dire l'alliance forcée qui est refusée, se retrouve à l'origine de nombreuses guerres, par exemple la Guerre de Troie.

- ↑ L'histoire des familles royales est l'histoire des relations diplomatiques entre leurs peuples. Nombreux sont les exemple, comme l'alliance d'Israël et de l'Égypte à l'époque de la XXIe dynastie, avec celle de Salomon, fils du roi David et la fille de Simamon, roi de Tanis, puis son union légendaire avec la reine de Saba, et plus près de nous la soumission et la sédentarisation du peuple Viking avec la conversion et l'alliansce de leur chef, Rollon avec la princesse Gisèle, fille du roi Charles le Simple en 912. Cette alliance ou cet apparentement originel qui permet à deux peuples de se dire amis, peut être une reconstruction mythique comme celle qu'on trouve entre les Grecs et Rome où plusieurs gentes qui se donnaient une origine Troyennne, ou celle entre les Bretons et les Romains avec l'arrivée légendaire des Albins pour peupler Albion au commencement de certaines versions du Roman du roi Arthur.

- ↑ Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, Paris : Librairie Générale Française, 2000, p. 28. Voir aussi une version abrégée de sa thèse L’invention du racisme : Antiquité et Moyen Âge, Paris : Fayard, 1983.

- ↑ Gavin I. Langmuir, History, Religion and Antisemitism, University of California Press, 1993.

- ↑ Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 80.

- ↑ Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 88.

- ↑ Delacampagne, « Une fausse énigme : les cagots », dans Une histoire du racisme, p. 92-106

- ↑ Bernard Lewis, Race et couleur en terre d’Islam, Paris : Payot, 1982. On se reportera aussi à David Brian Davis, Slavery and human progress, chap. 4.

- ↑ [1]

- ↑ Ancien Testament, (Genèse 9:20-27).

- ↑ a et b Serge Bilé, Quand les noirs avaient des esclaves blancs, Pascal Galodé éditeurs, Saint-Malo, 2008 (ISBN 9782355930058), p. 43

- ↑ Catherine Coquery Vidrovitch, « Le postulat de la supériorité blanche » dans Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme, p. 867

- ↑ Serge Bilé, Quand les noirs avaient des esclaves blancs, Pascal Galodé éditeurs, Saint-Malo, 2008 (ISBN 9782355930058), p. 30

- ↑ Jacques Heers, Les Négriers en terre d'islam, Perrin, coll. « Pour l'histoire », Paris, 2003 (ISBN 2-2620-1850-2), p. 117

- ↑ Bernard Lewis, Race et couleur en pays d'islam, Payot, p. 40.

- ↑ François-Xavier Fauvelle-Aymar, Histoire de l'Afrique du Sud, Paris, Seuil, 2006 (ISBN 2020480034), p. 59

- ↑ Pierre-Henri Boulle, Race et esclavage dans la France de l’Ancien Régime, Perrin, 2007, p. 19

- ↑ Pierre-Henri Boulle, Race et esclavage…, p. 73-80.

- ↑ Colette Guillaumin, L'idéologie raciste, Paris : Gallimard, 2002. 1re édition, Mouton and Co, 1972.

- ↑ Colette Guillaumin, L'idéologie raciste, p. 25 et s.

- ↑ Pierre-Henri Boulle, Race et esclavage…, p. 79-80.

- ↑ Colette Guillaumin, L'idéologie raciste, p. 24.

- ↑ Gilbert Varet, Racisme et philosophie, essai sur une limite de la pensée, Paris : Denoël, 1973, p. 47.

- ↑ André Béteille, Caste old and new. Essays in social culture and social stratification, Bombay : Asian publishing house, 1969, p. 38-55.

- ↑ Georges De Vos et Hiroshi, Wagatsuma (dir.). « Introduction » p. 4 dans Japan’s invisible race : caste in culture and personality, Berkeley : California university press, 1967 ; John Price, « A history of the outcaste : untouchability in Japan », dans Ibid, p. 6-40 ; Ian Neary, Political protest and social control in pre-war Japan : the origin of Bukaru liberation, Humanities Press International, 1989, p. 12-29.

- ↑ Isaac Saney est professeur à l'université de Dalhousie, à Halifax. « Les origines du racisme », Shunpiking Magazine, no 38, janvier 2007, article sur le site shunpiking.com

- ↑ Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, Paris : La Découverte, 2006. Version remanié de sa thèse de doctorat « Au chevet de la Nation : sexe, race et médecine, XVIIe-XVIIIe siècle », sous la direction de Pierre-François Moreau, université Paris IV-Sorbonne, 2004

- ↑ Voir sur ce point, Boulle, « François Bernier et le concept moderne de race », Race et esclavage…, p. 47 – 56. William Petty avait toutefois en 1677 émis l’idée de l’existence de races humaines équivalentes aux races des animaux d’élevage.

- ↑ Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 149

- ↑ Dissertation physique à l’occasion du nègre blanc, 1744. Cité dans Léon Poliakov, Le mythe aryen, Calmann-Lévy, Paris, 1971, p. 161.

- ↑ C’est ainsi que Carole Reynaud Paligot désigne les spécialistes de l’étude des races humaines. La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930), Presses universitaires de France, Paris, 2006, p. 2.

- ↑ Claude Blanckaert, « Un fil d’Ariane dans le labyrinthe des origines… Langues, races et classification ethnologique au XIXe siècle siècle », in Revue d'histoire des sciences humaines, no 17, 2002, p. 137-171.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 22.

- ↑ Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 151.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 34.

- ↑ Cédric Grimoult, Évolutionnisme et fixisme. Histoire d’un combat 1800-1882, CNRS Éditions, Paris, 1998.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 33-43.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, op. cit., p. 38

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 77-83.

- ↑ Arendt Hannah, Les Origines du totalitarisme. L’Impérialisme, Paris, Le Seuil, « Points essais », 2002, p. 70-71.

- ↑ Michael Omi, Howard Winant, Racial formation in the United States, New York, 1994, p. 71. Cité dans George M. Fredrickson, Le racisme. Une histoire, Liana Levi, 2003, p. 86.

- ↑ Vincent Cespedes, Mélangeons-nous. Enquête sur l'alchimie humaine (Maren Sell, 2006) : « Malgré des discours irrationnels, révisionnistes et malintentionnés qui devraient en dissuader plus d’un-e, la mixophobie demeure encore le fléau universel, instigateur de haines identitaires, propagateur de guerres larvées, déclencheur de boucheries sans nom. » (p. 267) ; « Si je suis mixophobe, si je fuis le mélange, la différence de l’Autre empêche toute rencontre ou bien fait inévitablement tourner celle-ci en lutte de pouvoir. » (p. 270)

- ↑ Vincent Cespedes, Ibid., « La mixophilie, l’amour du mélange, consiste d’abord à chercher la rencontre avec l’Autre, et non à apprendre la culture de l’Autre – que celui-ci peut d’ailleurs fort mal représenter. » (p. 269).

- ↑ Georges Fredrickson, Racisme, une histoire, p. 120.

- ↑ Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, Gallimard, Paris, 1990, p. 339.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 164.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 94.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 93-94

- ↑ Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 159 et s.

- ↑ Georges Fredrickson, Racisme, une histoire, p. 120.

- ↑ Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, p. 331.

- ↑ Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, p. 323.

- ↑ Rudyard Kipling, Le Fardeau de l'homme blanc, 1899. Sur les implications politiques de la mission civilisatrice en France, voir Dino Costantini, Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité politique française, La Découverte, Paris, 2008.

- ↑ Pierre-André Taguieff, La Force du préjugé, p. 325.

- ↑ Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’État colonial, Fayard, Paris, 2005, p. 78.

- ↑ Jules Duval (1813-1870), Les colonies et la politique coloniale de la France, Arthus Bertrand, 1864, p. 449. Cité dans Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer, p. 79.

- ↑ Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, « Les zoos humains : le passage d’un “racisme scientifique” vers un “racisme populaire et colonial” en Occident », in Nicolas Blancel et al., Zoos humains, La Découverte, Paris, 2002, p. 63-71.

- ↑ Nicolas Bancel et al., Zoos humains, p. 63.

- ↑ Nicolas Bancel et al., Zoos humains, p. 66

- ↑ Emmanuelle Saada, « Un racisme de l’expansion. Les discriminations raciales au regard des situations coloniales », dans Didier Fassin et Eric Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale. Représenter la société française, La Découverte, Paris, 2006, p. 55-71.

- ↑ Voir sur l’ensemble de ces points, Carole Reynaud-Paligot, La République raciale, op. cit., « Réception et usages des problématiques raciologiques au sein du monde colonial, p. 221-279.

- ↑ Pierre-André Taguieff, La Couleur et le sang, p. 92-93.

- ↑ Reynaud Paligot, La République raciale, p. 163.

- ↑ George L. Mosse, La révolution fasciste, Seuil, Paris, 2003, p. 85-86.

- ↑ Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, p. 172.

- ↑ Carole Reynaud Paligot, La République raciale, p. 165.

- ↑ Reynaud Paligot, La République raciale, p. 158.

- ↑ Reginald Horsman, Race and manifest destiny : the origins of American racial Anglo-Saxonism, Cambridge, Massachussets, 1981.

- ↑ Le racisme, une histoire, p. 111

- ↑ Tristan Mendès France, Docteur La mort, éditions Favre, page 20.

- ↑ Anténor Firmin, De l'égalité des races humaines, Paris, Éditions Pichon, 1885, 662 pages.

- ↑ Albert Jacquard, L'Équation du nénuphar, Paris, Éditions Calmann-Lévy, 1998.

- ↑ Science 22 February 2008:Vol. 319. no. 5866, p. 1100 - 1104, DOI: 10.1126/science.1153717.

- ↑ Luigi Luca Cavalli-Sforza, Qui sommes-nous ?, Flammarion, 1994, p. 327

- ↑ Marc Provencher, Treize contes rassurants, Montréal, Leméac, 2007

- ↑ Article 32 de la loi de 1881, version en vigueur de 1881 à 1972: « La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article 31 de la présente loi, mais qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 1.000.000 de francs [*10 à 10.000 F*], lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants. »

- ↑ Loi no 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

- ↑ a et b Loi du 1er janvier 1972 relative à la lutte contre le racisme, Légifrance

- ↑ Article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse

- ↑ [Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FA32DA3599621ED97F1043F62FB5FE57.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000177662&idArticle=LEGIARTI000006491778&dateTexte=20011231&categorieLien=id, art. 246]

- ↑ Laetitia Van Eeckhout, « En 2005, les opinions racistes ont gagné du terrain en France » dans Le Monde web, 21 mars 2006

- ↑ « La Grande Enquête sur la tolérance au Québec »[pdf], résultats du sondage Léger Marketing

- ↑ a et b « Tempête "identitaire" au Québec », Le Devoir, 16 janvier 2007

Voir aussi

Articles connexes

Associations

- Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

- Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)

- Racism and Xenophobia European Network (RAXEN)

- SOS Racisme

- LICRA

Liens externes

- Textes sur le racisme

- Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (Belgique)

- Outils pédagogiques et définitions

- Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes