- Guerre de Trente-Ans

-

Guerre de Trente Ans

La guerre de Trente Ans est une suite de conflits armés qui ont déchiré l’Europe de 1618 à 1648.

Les combats se déroulèrent initialement et principalement dans les territoires d’Europe centrale dépendant du Saint-Empire romain germanique, mais impliquèrent la plupart des puissances européennes, à l’exception notable de l’Angleterre et de la Russie. Dans la seconde partie de la période, les combats se portèrent aussi en France, aux Pays-Bas, en Italie du nord, au Portugal, en Catalogne, etc. Pendant ces trente années, la guerre changea progressivement de nature et d’objet : commencée en tant que conflit religieux, elle se termina en lutte politique entre la France et la Maison d’Autriche.

Les origines du conflit

Ses origines sont multiples, même si la première est l’opposition religieuse et politique entre catholiques et protestants luthériens ou calvinistes. D’autres ressorts : tentations hégémoniques ou d’indépendance, rivalités commerciales, ambitions personnelles, jalousies familiales y trouvent leur exutoire[1].

La défenestration de Prague, épisode relativement anodin, est la cause immédiate du conflit, mais la disproportion est grande entre l’étincelle initiale et la gravité et la durée du conflit – celles-ci ne peuvent se comprendre que par l'existence de causes profondes qui atteignent leur paroxysme pendant la même période.

Catholiques contre protestants

À la suite de la prédication de Martin Luther, la Réforme se répand rapidement. De nombreuses principautés allemandes adoptent le protestantisme ce qui divise l'Empire en deux camps opposés. La Contre-Réforme, dirigée par la maison de Habsbourg a pour ambition de regagner au catholicisme le terrain perdu[2].

La paix d'Augsbourg (1555) confirme les conclusions de la première diète de Spire et met fin aux combats entre catholiques et luthériens dans les États allemands. Elle stipule que :

- les princes allemands (pour environ 360 d'entre eux) sont libres de choisir la confession (catholique ou luthérienne) de leurs territoires, selon leur conviction (« Cujus regio, ejus religio ») ;

- les luthériens qui habitent dans des principautés ecclésiastiques (dépendant d'un évêque) peuvent conserver leur foi ;

- les luthériens peuvent conserver les territoires conquis sur les catholiques depuis la paix de Passau en 1552 ;

- les dignitaires de l'Église catholique (évêques et archevêques) qui se sont convertis au luthéranisme doivent abandonner leurs domaines (évêchés et archevêchés).

Les tensions politiques et économiques s'accroissent entre les puissances européennes au début du XVIIe siècle. L'Espagne s'intéresse aux affaires allemandes car Philippe III d'Espagne est un Habsbourg et possède des territoires bordant à l'ouest certains États allemands. Les deux branches de la famille des Habsbourg restent si étroitement liées que leur politique extérieure est commune. Le roi d'Espagne en est le chef véritable.

La France s'intéresse aussi aux affaires allemandes, car elle surveille avec méfiance son encerclement par les territoires soumis aux Habsbourg. Son action est ambiguë et louvoyante, car le cardinal de Richelieu n'hésite pas à soutenir ou à s'allier aux princes protestants pour contrer la maison d'Autriche, champion du catholicisme et de la chrétienté contre les Turcs pendant le même temps qu'il combat les protestants en France. La Suède et le Danemark s'intéressent aussi aux affaires de l'Allemagne du nord, dont les rivages bordent la mer Baltique, pour des raisons plutôt économiques mais non dénuées d'arrière-pensées politiques.

Les tensions religieuses se sont également accrues pendant la seconde moitié du XVIe siècle. La paix d'Augsbourg est mise à mal pendant cette période car des évêques convertis n'ont pas renoncé à leurs évêchés. Par ailleurs, le calvinisme se propage en Allemagne, ce qui ajoute une nouvelle confession[2]. Les catholiques d'Europe orientale (Polonais, Autrichiens) souhaitent restaurer la primauté de la confession catholique[3].

Pour les Habsbourg : conserver l’hégémonie

Les empereurs Rodolphe II puis Matthias Ier veulent avant tout accroître leur hégémonie, ils sont donc parfois prêts à coopérer avec les protestants, ce qui est mal compris par leurs partisans. La lutte entre la maison d’Autriche et la royauté française pour la suprématie en Europe dure depuis cent ans : le terrain est propice pour qu’elle s’y déploie sans ménagement.

Les Habsbourg sont en outre très tolérants, ce qui favorise l’expansion des nouvelles religions, contribuant ainsi à multiplier les causes de querelles. La Suède et le Danemark, qui veulent contrôler l’Allemagne du Nord, sont dans le camp des luthériens.

Tout ceci dégénère en violence ouverte en 1606 dans la petite ville allemande de Donauwörth. La majorité luthérienne empêche la communauté catholique de faire une procession[4], ce qui déclenche une rixe. À la demande des catholiques, le duc Maximilien Ier de Bavière intervient et impose le retour de la ville au catholicisme. Après ces combats, les calvinistes, encore peu nombreux en Allemagne, se sentent les plus menacés, et fondent la Ligue de l’Union Évangélique sous la direction de l’électeur Frédéric V du Palatinat, époux d’Elizabeth Stuart, fille de Jacques Ier d’Angleterre[5]. Sa possession du Palatinat Rhénan est précisément l’un des territoires de la vallée du Rhin que convoite l’Espagne, pour pouvoir y faire passer librement ses troupes du Milanais vers les Pays-Bas. En réaction, les catholiques s’unissent en 1609, sous la direction de Maximilien de Bavière et sous la bannière de la Sainte Ligue (catholique)[5].

Un conflit indépendant, la guerre de Quatre-Vingts Ans entre l’Espagne et les Provinces-Unies, contribue à faire converger vers les pays allemands les armées espagnoles, alliées de l’Empire. En effet, l’Espagne ne dispose plus, depuis la déroute de l’Invincible Armada, de la suprématie sur les mers. Le passage des troupes par la voie maritime (Océan Atlantique, Manche, Mer du Nord) étant trop risqué, le moyen le plus sûr pour faire passer les troupes espagnoles de la péninsule ibérique vers le lieu des affrontements aux Pays-Bas est une route passant par la Méditerranée, Gênes, le Milanais, les cols alpins de la Valteline[6] et la vallée du Rhin. Le jeu des alliances focalise sur ces différentes contrées l’affrontement entre les puissances rivales.

L’empereur Matthias Ier, également roi de Bohême, est sans descendance : se pose donc le problème de sa succession et de la conservation du titre impérial aux Habsbourg. Matthias souhaite que celui-ci revienne à son cousin germain Ferdinand de Styrie. Or, le roi de Bohême (titre électif en droit, mais habituellement dévolu à un Habsbourg) est un des sept princes-électeurs : Matthias abandonne le titre de roi de Bohême en 1617 et Ferdinand de Habsbourg lui succède, avec la perspective de pouvoir ainsi accéder à la dignité impériale à la mort de Matthias[7]. Les Tchèques ont obtenu de Rodolphe II, par une lettre de majesté de 1609, des prérogatives leur assurant une certaine autonomie et des garanties concernant la liberté religieuse.

Or, Ferdinand II, catholique zélé qui a été éduqué chez les Jésuites, veut voir revenir la Bohême dans le giron de l’Église catholique. Des incidents survenus entre l’archevêque de Prague et les luthériens amènent le Conseil des Défenseurs de la Foi à convoquer une diète. Le roi s’y oppose par une lettre[8].

La défenestration de Prague

Le 23 mai 1618 au palais de Hradschin à Prague, les Défenseurs de la Foi rencontrent deux émissaires de Ferdinand II, Martinitz et Slawata : ceux-ci sont passés par la fenêtre sans être sérieusement blessés car ils tombent sur un tas d’ordures[9]. Cet évènement mineur, appelé : la Défenestration de Prague, marque le début de la Guerre de Trente Ans. La révolte de la Bohême est soutenue et accompagnée avec plus ou moins de conviction par les États voisins de Moravie, Silésie et Lusace.

Le 20 mars 1619, l’empereur Matthias meurt. Mécontents de leur nouveau roi, les Tchèques déposent Ferdinand II le 19 août et élisent à sa place l’électeur palatin (et ardent calviniste) Frédéric V, le 26 août[10], alors que l’élection impériale se tient à Francfort le 28 août. Un roi protestant à la tête de la Bohême signifie une majorité d’électeurs du Saint-Empire acquis au protestantisme (Brandebourg, Saxe, Palatinat et Bohême contre les trois princes-évêques de Cologne, Mayence et Trèves), ce qui serait un bouleversement considérable.

Les nouvelles de Bohême ne sont pas parvenues à Francfort et Ferdinand II est élu Empereur : s’appuyant sur la Sainte Ligue et sur son cousin Philippe III d'Espagne, Ferdinand II se met en devoir de mater la révolte tchèque et d’éliminer son rival Frédéric V. De fait, ce dernier va très vite mécontenter ses sujets du fait de sa méconnaissance du pays et son calvinisme intransigeant[10]. Le décor est en place pour le démarrage de la conflagration.

Une guerre familiale

Il est intéressant de noter les étroites parentés de ces souverains régnants qui s’affrontent si longuement :

- Maximilien Ier de Bavière est cousin de Frédéric V du Palatinat, oncle et beau-frère de l'empereur Ferdinand III ;

- Charles Ier d’Angleterre est beau-frère de Frédéric V et de Louis XIII de France ;

- Louis XIII est également beau-frère de Ferdinand III[11], de Victor-Amédée Ier de Savoie et (de deux façons) de Philippe IV d'Espagne, lui-même cousin de l’empereur Ferdinand III ;

- etc[12].

Financement de la guerre

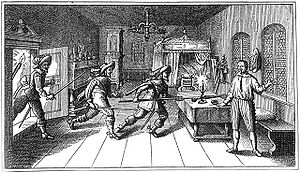

Les dégâts causés par les combats et la circulation incessante des troupes armées en campagne ou en débandade sont considérables, parfois inouïs. Les armées comprennent une majorité de mercenaires dont la paye n’est pas régulièrement assurée sur les budgets des États qui les emploient. Ainsi les soldats, mal payés, payés avec retard ou pas payés du tout sont amenés à se payer par eux-mêmes sur les populations civiles, qu’elles soient « ennemies » ou de leur propre bord. D’ailleurs Wallenstein développe au plus haut point (s’il ne l'inventa pas) le principe selon lequel « la guerre doit financer la guerre » c’est-à-dire que l’exploitation économique des pays conquis doit être la ressource principale de l’armée en campagne, quitte à demander à des financiers des avances sur le tribut à percevoir. Des fortunes colossales sont ainsi amassées sur le malheur des populations par des hommes sans scrupule tels que Wallenstein lui-même, Liechtenstein ou Hans de Witte.

Les exactions sont nombreuses : tortures, massacres en masse d’innocents, viols, assassinats, etc. Des épisodes comme ceux du sac de Magdebourg, ou les atrocités commises au Palatinat, en Franche-Comté (par exemple) marquent les esprits pour des décennies et restent dans la mémoire collective pendant plus d’un siècle, alimentant en chaîne le cycle infernal des représailles et de la vengeance. Certaines régions de l’Allemagne ou de la France actuelles sortent de cet interminable conflit ruinées, dévastées, dépeuplées pour de longues années.

Les traités qui suivent la guerre de Trente Ans redessinent la carte de l’Europe en instaurant un nouvel équilibre des forces, consacrant le déclin de l’Espagne, l’affaiblissement durable de la Maison d’Autriche, l’affirmation de la puissance de la Suède et de la France, l’extrême morcellement politique de l’Allemagne, l’émergence de nouvelles nations (Pays-Bas, Suisse[réf. nécessaire]).

Les quatre périodes de la guerre

On analyse traditionnellement la guerre de Trente Ans en quatre périodes successives correspondant chacune à un élargissement de l'ensemble des protagonistes[13]. Chacune des trois premières périodes se termine en effet par un succès du camp impérial et catholique qui détermine un nouvel acteur à entrer en lice pour voler au secours du camp protestant.

Ces périodes sont :

- la période bohémienne et palatine, de 1618 à 1625 ;

- la période danoise de 1625 à 1629 ;

- la période suédoise de 1630 à 1635 ;

- la période française ou franco-suédoise de 1635 à 1648.

La période bohémienne et palatine (1618-1625)

Les Habsbourg ont pour alliés la papauté, leur cousin Philippe III d'Espagne, Maximilien Ier de Bavière et sa Ligue catholique dont les armées sont commandées par Jean t' Serclaes, comte de Tilly[5]. Les Électeurs ecclésiastiques (princes-archevêques de Mayence, de Cologne et de Trèves, chefs temporels autant sinon plus que spirituels) font partie de la Ligue catholique (l’archevêque de Cologne est même le propre frère de Maximilien). Pourtant, l’archevêque de Trèves va plus tard, par ses intrigues et sa politique francophile, provoquer l’entrée en guerre de la France.

Le prince-électeur Jean-Georges Ier de Saxe est dans un premier temps du côté de l’Empereur, bien que protestant : il espère des gains territoriaux et, de toute façon, voit d’un mauvais œil l’accroissement de puissance d’un de ses collègues Électeurs — car, élu roi de Bohême, l’Électeur Palatin dispose de deux voix sur les sept du collège électoral institué par la Bulle d'Or. Ce prince est par la suite un allié plus que versatile[14].

Le Palatin et les protestants comptent sur l’appui du prince (protestant) de Transylvanie Gabriel Bethlen et sur l’aide financière des Provinces-Unies (celles-ci sont liées par la trêve de douze ans conclue avec l'Espagne en 1609, qui va bientôt se terminer)[15]. Mais il ne peut bénéficier de celui de son beau-père, Jacques Ier d’Angleterre dont la politique incohérente cherche à ce moment l’alliance avec l’Espagne[16]. De fait, Frédéric V, prince jeune, manquant d’expérience et de la stature politique qu'exige sa situation, va bien vite éprouver le manque de motivation, de constance et/ou de courage de tous ceux qui pourraient lui apporter leur appui.

Le duc de Bavière (catholique) et l’Électeur palatin (calviniste) sont tous deux de la famille des Wittelsbach, le premier issu de la branche aînée et le second issu d'une branche cadette qui a reçu la dignité électorale au XIVe siècle : l’opposition religieuse se double d’une longue jalousie familiale. En fait, Maximilien, qui aurait pu à un moment postuler à l’Empire, a obtenu de Ferdinand II, pour prix de son soutien, entre autres promesses celle de reprendre la dignité électorale.

Les premiers combats ont lieu dès le mois de septembre 1618 avec le siège de Pilsen par les protestants allemands commandés par le comte Ernst von Mansfeld; puis en août 1619, les Bohémiens conduits par le comte de Thurn battent une armée impériale et menacent Vienne, mais cet avantage est momentané[17].

En Valteline (nord de l'Italie), les catholiques se révoltent contre la tutelle des Grisons (protestants), cela aboutit, dans toute la région, au massacre des protestants en juillet 1620 : "Sacro Macello".

Louis XIII de France souhaite aider l’Empereur. Malgré la rivalité des deux familles, ils ont en commun l’idéal monarchique, le désir de conforter le catholicisme contre les protestants et les Turcs, toujours menaçants à l’est. La France offre sa médiation, concrétisée à Ulm en juillet 1620 par une trêve entre catholiques et luthériens : la Bohême calviniste n’est donc pas concernée, et les armées catholiques peuvent l’attaquer librement : Tilly et Bucquoy écrasent les révoltés de Bohême à la bataille de la Montagne Blanche (Bila Hora) près de Prague le 8 novembre 1620. Leur déroute est complète et la reprise en main de la Bohême très énergique[18].

Frédéric V est vaincu, 1 an et 4 jours après le début de son règne : il reste pour la postérité le Roi d’un hiver. Il est mis au ban de l’Empire, ses territoires sont confisqués et il doit s'exiler en Hollande. Il est plus tard déchu de son titre d’Électeur au profit de Maximilien de Bavière. Celui-ci reçoit en outre une partie du Palatinat[19].

En Bohême, les responsables de la révolte sont condamnés à mort, la Lettre de majesté de Rodolphe II est révoquée[20], une intense campagne de restauration du catholicisme et de germanisation est entreprise. La couronne élective devient héréditaire au profit des Habsbourg et le siège de la Cour est transféré à Vienne[21].

Les Espagnols commandés par Spinola occupent le Palatinat qui leur servira d'étape stratégique importante entre leurs domaines du Milanais où stationnent leurs troupes et les Provinces-Unies[22]. À la mort de Philippe III en 1621, son fils Philippe IV, qui n’a que seize ans prend pour conseiller le comte-duc d’Olivares, catholique très zélé ; celui-ci, véritable responsable des affaires, est partisan convaincu d’une collaboration étroite avec les Habsbourg d’Autriche[23].

Ernst von Mansfeld

Ernst von Mansfeld

De nombreux princes protestants estiment que l’empereur a outrepassé ses droits ; c’est une cause majeure de la poursuite et de l’extension du conflit. Trois princes, à la tête de troupes de mercenaires, restent en armes : le comte Ernst von Mansfeld, le plus redoutable, retourne vers les rives du Rhin avec 20 000 hommes ; les deux autres, Christian de Brunswick et Georg Friedrich de Bade-Durlach ont chacun 15 000 hommes. Ces troupes d’aventuriers sont autant, sinon plus, motivées par l’appât du gain et les perspectives de pillage que par leur conviction religieuse[24]. Tilly se porte vers les régions rhénanes pendant les années 1621-1622, et les affronte ensemble ou tour à tour au cours de plusieurs batailles (à Wiesloch, victoire protestante[25], à Wimpfen, à Höchst — victoires de la Ligue alliée aux Espagnols de Spinola) sans résultat définitif[26]. Toutefois, lors de la bataille décisive de Stadtlohn le 6 août 1623, Tilly met en déroute complète l’armée de Christian de Brunswick : les forces catholiques contrôlent le sud et l’ouest de l’Allemagne mais ces combats sont accompagnés de destructions, de pillages et d’exactions très importants par les armées en campagne[27]. La France voit avec dépit le déséquilibre qui s’instaure au profit du parti des Habsbourg[28].

La période danoise (1625-1629)

En 1625, Christian IV de Danemark se décide à intervenir dans le conflit. Ce monarque luthérien, également duc de Holstein et comme tel, vassal de l’empereur veut à la fois défendre le luthéranisme et, si possible, étendre ses possessions en Allemagne du Nord[22]. La France, sollicitée, mais en proie à des difficultés intérieures se limite à accorder une aide financière[29]. Les troupes danoises sont commandées par Ernst von Mansfeld. Elles trouvent sur leur route, non seulement les armées de la Sainte Ligue dirigées par Tilly, mais aussi une armée impériale nouvellement levée et placée sous le commandement d’Albrecht von Wallenstein, le plus grand condottiere de son temps, homme d’intrigue autant — sinon plus — que militaire de talent[30].

Les Danois et leurs alliés allemands sont défaits tour à tour par Wallenstein le 25 avril 1626 à Dessau (pour les Allemands)[31],[32] et par Tilly le 27 août à Lutter (pour les Danois)[33]. Wallenstein livre bataille et vainc Gabriel Bethlen à Neuhäusel en Hongrie. Puis les armées catholiques, à nouveau réunies, traversent le Holstein, pénètrent au Jutland : pour sauver son royaume, Christian IV est contraint de signer la paix de Lübeck le 12 mai 1629, par laquelle le Danemark s’engage à ne plus intervenir dans les affaires de l’Empire[34]. C’en est fini de ce pays en tant que grande puissance européenne. Les forces catholiques dominent l’Allemagne du nord, malgré l’échec de Wallenstein devant la ville hanséatique de Stralsund (les princes catholiques, inquiets de la domination de Wallenstein, s’opposent à ce que Tilly le rejoigne). Wallenstein s’est lui-même toujours abstenu de trop aider Tilly lorsqu’il en a eu la possibilité : alors que ce dernier est toujours motivé par sa fidélité à ses convictions et à son camp, Wallenstein est principalement mû par l’ambition personnelle.

Débarrassé du danger danois, l’Empereur peut envoyer ses troupes en Italie du nord pour appuyer les Espagnols qui combattent les troupes françaises envoyées par Richelieu dans la guerre de Succession de Mantoue et du Montferrat.

L’empereur récompense richement Wallenstein en ajoutant à ses possessions en Bohême de nouveaux territoires en Silésie et dans le Mecklembourg et en le nommant amiral de la Baltique[34] : véritable maître de l’Allemagne du nord, il devient un « presque souverain », d'où la jalousie des princes de la ligue catholique. Par ailleurs, la France agit en sous-main pour les convaincre qu’ils ont intérêt à limiter les pouvoirs de l’empereur. À la diète de Ratisbonne en août 1630, ils imposent à Ferdinand II de relever Wallenstein de son commandement. Celui-ci se retire dans ses domaines de Bohême et Tilly le remplace à la tête des troupes impériales. Les effectifs des armées catholiques sont diminués[35].

Par ailleurs, l’Édit de restitution du 6 mars 1629 pris par Ferdinand II exige le retour à l’Église catholique de tous les biens perdus par elle depuis 1552 et Tilly est chargé de son application. Il y gagne auprès des protestants une réputation détestable, largement outrancière car lui-même fait ce qu’il peut pour limiter les exactions de ses troupes[36].

La période suédoise (1630-1635)

La diplomatie de la France s’exerce aussi auprès du roi (luthérien) de Suède Gustave II. La Suède, puissance montante de la Baltique qui vient de vaincre la Pologne, a des vues sur la Poméranie et voit défavorablement la puissance catholique s’installer en Allemagne du Nord[37]. Par le traité de Bärwald le 23 janvier 1631, Gustave Adolphe s’engage à intervenir en Allemagne et la France à lui verser 400 000 écus par an. Les Suédois doivent respecter le culte catholique et l’indépendance de la Bavière. Dès la fin du mois, ils mettent pied en Poméranie et au Mecklembourg. Un traité secret est par ailleurs conclu entre la France et la Bavière pour se garantir mutuellement leurs possessions sur le Rhin[38].

Gustave Adolphe est un génie militaire[39]. Il commence par éviter le combat contre l’armée de Tilly, afin de lui ôter l’initiative. Celui-ci, probablement pour forcer son adversaire au combat, investit la ville protestante de Magdebourg où se tient une garnison suédoise. Ravagée par l’incendie et mise à sac (voir sac de Magdebourg) sans que les circonstances soient complètement éclaircies, la ville est réduite en ruines[40] : Tilly se retire vers la Thuringe, ravage la Saxe (qui se rallie alors aux Suédois) et affronte Gustave Adolphe le 17 septembre à Breitenfeld[41],[42]. L’armée impériale est écrasée. Gustave Adolphe poursuit son avancée vers le sud, combattant à plusieurs reprises l’armée impériale reconstituée. Les pays sillonnés sont dévastés, les Suédois atteignant la Franconie, l’Alsace, la Lorraine et en particulier les Trois-Évêchés, les pays rhénans, se dirigeant vers Munich.

Ferdinand II ne peut que rappeler Wallenstein[41]. Celui-ci accepte de recruter et diriger une nouvelle armée mais à des conditions exorbitantes qui le font discuter à égalité avec l’empereur[43]. Les armées catholiques ne font pas leur jonction : pendant que Wallenstein chasse les Saxons de Bohême, Tilly affronte une nouvelle fois les Suédois à Rain am Lech[44] le 15 avril 1632 : il y est grièvement blessé et ses troupes sont vaincues. Lui-même, après avoir organisé la défense de Ratisbonne et d’Ingolstadt, meurt dans cette dernière ville.

Wallenstein s'installe dans le camp fortifié de Zirndorf non loin de la ville de Nuremberg occupée par les Suédois. Ceux-ci assiégés tentent vainement de le déloger[45] et subissent leur première défaite majeure du conflit en attaquant vainement ses positions d'Alte Veste le 3 septembre 1632. Ils sont contraints d'abandonner Nuremberg tandis que Wallenstein prend l'offensive, s'empare de Leipzig et menace les liaisons des Suédois avec la Baltique. Les adversaires se rencontrent à la bataille de Lützen le 16 novembre 1632[46]. Gustave Adolphe est tué au cours de l’affrontement, mais les Suédois remportent néanmoins la victoire sous le commandement repris par Bernard de Saxe-Weimar. La mort de Gustave Adolphe désorganise quelque peu le commandement de l’armée suédoise[47].

L'héritière du royaume, Christine de Suède âgée de six ans, laisse gouverner le régent Axel Oxenstierna qui poursuit la politique allemande de Gustave Adolphe[47].

De son côté, Wallenstein n’exploite pas l’avantage qu’il aurait pu tirer de la nouvelle situation et commence à travailler pour son propre compte, négociant avec les ennemis de l’empereur (Suède, France, électeurs de Saxe et de Brandebourg) dans le but de se constituer son propre royaume. Ferdinand II, convaincu de sa trahison, le relève secrètement de ses fonctions et le fait assassiner le 25 février 1634 avec l’aide de certains de ses officiers, notamment Gallas et Piccolomini[48].

Les catholiques peuvent alors reprendre l’avantage, menés par l'archiduc Ferdinand, (futur Ferdinand III) avec les généraux de Wallenstein (Ottavio Piccolomini et Matthias Gallas) ralliés à l’empereur ; ils battent les protestants à Ratisbonne le 26 juillet puis, avec l’aide des Espagnols sous le commandement de l’autre Ferdinand (fils de Philippe III d'Espagne, cousin du précédent), le Cardinal-Infant en route vers les Pays-Bas, à Nördlingen le 6 septembre 1634[49].

La période française (1635-1648)

Depuis le début de la guerre, la France s’est toujours soigneusement tenue à l’écart des combats, tout en appuyant les opposants à l’empereur et au roi d’Espagne par sa diplomatie et ses subsides. Ses seules implications directes se sont exercées dans des zones périphériques :

- Valteline (occupée en 1624-1625 pour couper les communications entre le Milanais espagnol et l’Autriche)[50] ;

- Duché de Mantoue et Montferrat, à l'occasion de la guerre de Succession de Mantoue (1628-1631)[51] ;

- Lorraine (occupée en 1633 car son duc, Charles IV, a une position hostile à la France). C’est le temps du premier siège de La Mothe.

Cette politique n’est pas sans contradictions car Richelieu, cardinal de l’Église catholique et adversaire impitoyable des forces protestantes à l’intérieur du royaume, est l’allié des protestants étrangers contre les Habsbourg, champions du catholicisme. Les considérations religieuses s'opposent donc aux considérations politiques et à la volonté de contenir la puissance des Habsbourg. Or ceux-ci finissent par l’emporter sur leurs divers adversaires. Pour maintenir l’équilibre désiré, la France n’a plus d’autre solution que de s’engager directement dans le conflit. Cet engagement est précédé d’une intense activité diplomatique et de la négociation de multiples traités avec les ennemis de l’empereur et du roi d’Espagne (ce dernier est d’ailleurs, plus que l’empereur, le principal adversaire). Avec les Hollandais est notamment prévu le partage des Pays-Bas espagnols (grosso modo l'actuelle Belgique, la Flandre française, le Hainaut français, le Cambrésis et l'Artois).

Les Suédois ont subi un revers mais, contrairement aux Danois quelques années plus tôt, ils ne sont pas anéantis. Leur intervention en Allemagne va en fait se perpétuer jusqu’à la fin de la guerre, sous des généraux de valeur tels que Johan Banér ou Lennart Torstenson. Les Impériaux ne seront par conséquent jamais libres de se retourner complètement contre la France. Au contraire, les armées française et suédoise vont souvent se coordonner, ou tenter de se rejoindre pour forcer l’ennemi commun.

Intervention française (1635)

Par précaution, les Espagnols occupent Philippsburg, Spire, Landau et enfin Trèves dont l’archevêque Philipp Christoph von Sötern, l’un des Princes-Electeurs, s’est mis sous la protection de la France[52] : Richelieu prend ce prétexte pour déclarer, le 19 mai 1635, la guerre à l’Espagne[53], adversaire le plus direct des intérêts français[54]. Les armées françaises, fortes de 120 000 hommes, vont intervenir dans quatre secteurs dont trois principaux :

- vers le nord, où les Pays-Bas espagnols se trouvent pris en tenaille entre la France et les Provinces-Unies ; le commandement est aux maréchaux de Châtillon et de Brézé[55] ;

- vers l’est (duché de Lorraine, Alsace et pays rhénans, Franche-Comté – alors possession de l’Empire) ; le commandement est au cardinal de La Valette et à Bernard de Saxe-Weimar qui escompte acquérir une principauté en Alsace ;

- en Italie du nord, dans le Piémont sous le maréchal de Créquy et dans la Valteline sous le duc de Rohan ;

- dans le secteur des Pyrénées ne se trouve qu’un corps d’observation.

Les combats se portent vers les Pays-Bas où Châtillon et Brézé vainquent les Espagnols à la bataille d'Avein[56] le 20 mai 1635 avant de se joindre au prince d’Orange Frédéric-Henri. Mais des atermoiements franco-hollandais permettent aux Espagnols de recevoir des renforts et de sauver leurs possessions.[réf. nécessaire] C’est à ce même moment qu'est négociée la Paix de Prague entre l’Empereur et plusieurs princes protestants dont l’Electeur de Saxe : les armées impériales commandées par Piccolomini peuvent alors se retourner vers les Pays-Bas. Sur le Rhin, les impériaux commandés par Matthias Gallas, alliés aux troupes de Charles de Lorraine font équilibre aux troupes de la France et de Bernard de Saxe-Weimar. En Italie, l’invasion du Milanais ne peut se faire du fait de l’alliance peu fiable du duc de Savoie et malgré les succès des troupes stationnées en Valteline[57].

Avantage aux Impériaux (1636)

La campagne de 1636 est très difficile pour la France. Les opérations en Italie piétinent[58], de même que celles d’Alsace ; une opération menée en Franche-Comté contre Dole se solde par un échec[59] et Gallas envahit la Bourgogne avant d'échouer au siège de Saint-Jean-de-Losne et de devoir repasser le Rhin à l'arrivée de renforts ; dans le nord les Espagnols et leurs alliés, sous le commandement d’Ottavio Piccolomini, de Jean de Werth et du Cardinal-Infant, gagnent du terrain, prenant finalement Corbie (sur la Somme) le 15 août[60]. Paris est donc directement menacé, mais Louis XIII parvient à reprendre Corbie le 14 novembre[61]. Pourtant au Sud, l'Espagne s'est emparée de Saint-Jean-de-Luz et menace le Sud-Ouest[62].

Le 4 octobre, le général suédois Johan Banér défait les Impériaux à Wittstock, ce qui contribue à alléger les difficultés françaises en relançant le camp protestant[62]. Ferdinand II va bientôt mourir. Son fils et successeur Ferdinand III appelle les troupes de Gallas qui rejettent les Suédois en Poméranie. C’est la fin de la supériorité suédoise incontestée en Allemagne.

Confusion et statu quo (1637-1638)

Les hostilités en 1637 et 1638 sont marquées par la confusion, et un relatif statu quo. Les faits les plus marquants sont en 1637 la mort des ducs de Mantoue et de Savoie[63], et le début de régence difficile de la duchesse de Savoie, Christine, la sœur de Louis XIII, en butte aux intrigues de ses beaux-frères, Thomas et Maurice, alliés aux Espagnols. En 1638 ce sont la défaite française à Fontarrabie (au Pays basque) le 7 septembre et la destruction d’une flotte espagnole le 22 août[64] ainsi que la prise de Brisach, clef de l’Alsace et de la Souabe par Bernard de Saxe-Weimar le 19 décembre[65]. À cette même époque, Mazarin devient l’homme de confiance de Richelieu qui vient de perdre son « éminence grise », le Père Joseph.

Côté français, sur le front nord, la stratégie consiste à capitaliser sur la victoire de Corbie en repoussant toujours plus au nord la "ligne de front" tout en la cloisonnant. Ainsi, la reconquête du château de Bohain, et les prises de Landrecies le 26 juillet 1636, de Maubeuge et de La Capelle respectivement les 5 août 1636 et 28 septembre 1636[66] sécurisent Thiérache et Vermandois des coups de force de détachements de cavalerie croate impériale qui sévissent en Picardie, à partir de 1636, depuis les collines d'Artois et le Hainaut[67].

Les impériaux sur la défensive (1640-1642)

Sur ordre du roi, au début du printemps 1638, l'armée française regroupe ses forces à Saint-Quentin. L'objectif de la campagne est alors de parvenir à placer la Picardie occidentale à couvert après la protection réussie de son flanc oriental en 1637. Le maréchal de Châtillon prévoit de s'introduire en territoire ennemi avec pour objectif de s'emparer de la place de Saint-Omer[68] tandis que le maréchal de La Force et sa troupe font diversion en feignant de marcher sur Cambrai via Le Catelet[69].

De Châtillon arrive le 26 mai 1638 devant Saint-Omer qui, renforcée, lui oppose une résistance farouche. Louis XIII ordonne alors à de La Force de lever le camp de devant le Catelet[70] et d'aller appuyer sur le champ Le maréchal de Châtillon afin d'assurer la logistique de son armée au cas où les Espagnols décidaient de marcher sur Saint-Omer. Tel fût effectivement le cas et après plusieurs manœuvres successives de part et d'autre, le prince Thomas de Savoie-Carignan, ayant renforcée la garnison du château de Ruminghem, contre attaque et prend l'armée du marquis de La Meilleraye de vitesse. Il s'empare d'une redoute stratégique positionnée à proximité de Ardres. Le 8 juillet, l'armée du comte Piccolomini et la cavalerie du comte de Nassau[71] arrivent pour soutenir le prince Thomas. De La Force engage la bataille à Zouafques pour profiter de l'effet de surprise et du terrain. Son armée repousse les forces espagnoles dans des marécages. Le lieutenant-général Colloredo est tué ainsi que deux milles cavaliers. Mais, la contre-attaque du prince Thomas sur des positions françaises assiégeant Saint-Omer prive de La Force de victoire. Ce dernier doit se retirer pour assister de Châtillon devant la ville et l'aider à lever, le 15 juillet 1638, un siège désormais mal engagé[72]. Les garnisons françaises prennent quartier à Nielles à partir du 17 juillet afin de protéger, comme prévu, le flanc occidental de la Picardie.

Après un début d'année 1639 sans importance au plan des opérations militaires — si ce n’est la mort de Bernard de Saxe-Weimar dont l’armée passe sous les ordres du comte de Guébriant —, l'armée française, plus puissamment armée, après son échec devant Saint-Omer, repasse à l'offensive sur le front nord et prend successivement Hesdin le 29 juin 1639[73] et Arras (siège d'Arras), le 9 août 1640. Le 18 septembre 1640, dans la foulée de cette importante victoire, Mazarin, commandité par Richelieu, retourne le prince Thomas de Savoie en lui proposant par traité de se placer sous la protection de la France. Durant le printemps 1641 et jusqu'en septembre 1641, d'autres place fortes espagnoles, telles que Aire-sur-la-Lys, Lens, Bapaume et La Bassée, tombent. Le royaume de France contrôle désormais de nouveau l'Artois.Sur le front oriental les hostilités sont moins intenses. Banér et de Guébriant lance en 1640 une nouvelle attaque contre les Impériaux rapidement mise en échec par Piccolomini. Banér meurt l’année suivante. Cette même année, le sort des armées en Italie du nord fait rentrer les États de Savoie dans la dépendance de la France[74]. De plus, deux couronnes dépendant de la Maison d'Autriche secouent le joug : le Portugal appelle au trône Jean de Bragance, de la maison d’Aviz[75] et la Catalogne reconnaît Louis XIII comme comte de Barcelone et de Roussillon le 23 janvier 1641. La France envoie une armée, commandée par Lamothe pour prendre possession de la nouvelle province[76]. Plusieurs places sont prises et le siège est mis devant Tarragone que bloque aussi la flotte française commandée par l’archevêque de Sourdis. Les Espagnols la battent et les Français doivent lever le siège.

Des tractations commencent dès 1641 pour ouvrir des négociations de paix, que tous les belligérants commencent à appeler de leurs vœux. Cet espoir ne doit se concrétiser que plusieurs années après, alors que les combats se continuent toujours, malgré la lassitude générale[77].

La France renoue avec le succès en Italie (victoire d’Ivrée, prise de Coni) et en Allemagne où le comte de Guébriant bat Piccolomini à Wolfenbüttel le 25 juin 1641 et Lamboy et Mercy à Kempen le 17 janvier 1642 et où le général suédois Lennart Torstenson remporte sur les Impériaux la bataille de Leipzig, aussi connue comme la seconde bataille de Breitenfeld le 23 octobre 1642. Cette même année, le maréchal de Lamothe est forcé d'évacuer la Catalogne malgré son succès du 7 octobre sur les Espagnols de Leganez à la bataille de Lérida[78].

Progrès français (1642-1643)

Richelieu veut forcer l’Espagne en la menaçant directement. Au printemps, lui-même et Louis XIII bien que tous deux malades partent avec une armée pour conquérir le Roussillon. Richelieu doit s’arrêter mais le roi engage le siège de Perpignan, qui est prise le 9 septembre[79]. Au mois de juin une armée française a battu les deux beaux-frères de Christine de Savoie. Le 4 décembre 1642 meurt Richelieu ; Louis XIII le suit dans la tombe le 14 mai 1643, laissant la régence à une épouse peu aimée, Anne d’Autriche qui est flanquée d’un conseil de régence composé entre autres de Mazarin et de Pierre Séguier.

Profitant de ces circonstances, les Espagnols s’avancent en Champagne. Ils y sont sévèrement défaits à la célèbre bataille de Rocroi le 18 mai 1643, par un général de 22 ans, Louis de Bourbon, duc d'Enghien, surnommé plus tard « le grand Condé »[80] . Celui-ci s’empare plus tard de Thionville[81]. D’autres succès français se font en Italie, en Espagne, y compris sur mer, où la flotte française est maîtresse de la Méditerranée et s'illustre lors de la bataille navale de Carthagène. Ces succès sont contrebalancés par des revers en Allemagne (Rantzau battu à la bataille de Tuttlingen), à la faveur desquels le commandement du comte de Guébriant passe au maréchal de Turenne[82]. Opposé aux impériaux de Mercy, il est rejoint par le duc d’Enghien et les Français prennent Fribourg (3 août 1644), bientôt reperdue, puis se rendent maîtres de la vallée du Rhin[83].

Paroxysme et fin de la guerre (1645-1648)

Les principaux événements de 1645 se déroulent en Allemagne. Torstenson continue ses campagnes victorieuses (Bohême, Silésie, Moravie), s’approchant de Vienne. Turenne veut le rejoindre, dans des conditions difficiles, liées à l'indiscipline de ses soldats et Mercy en profite pour lui infliger la défaite de Mergentheim. Rejoint par le duc d’Enghien, il rencontre les Impériaux à la seconde bataille de Nördlingen, le 3 août, où Mercy est tué. Mais Torstenson ne peut forcer Vienne, doit se retirer en Bohême pendant que les Français évacuent leurs éphémères conquêtes, en les dévastant systématiquement[84].

Les campagnes de 1646 et 1647 voient à nouveau des opérations tour à tour favorables à chacun des camps, en Italie du nord et dans les Pays-Bas. Les Français commandés par le duc d’Enghien s’emparent de plusieurs villes de Flandres, mais après la prise de Dunkerque, les Hollandais font une trêve avec les Espagnols (laquelle trêve se termine par une paix définitive) et ces derniers peuvent reprendre pied. En juillet 1947, le frère de l'empereur, l'archiduc Léopold gouverneur général des Pays-Bas espagnols, reprend la place forte de Landrecies conquise 11 années auparavant[85].

Cela se passe moins bien pour les Français en Catalogne : le comte d'Harcourt doit abandonner le siège de Lérida en 1646. Afin d'éloigner le vainqueur de Dunkerque dont les ambitions deviennent gênantes, Mazarin nomme le duc d’Enghien, par ailleurs devenu prince de Condé depuis la mort de son père, vice-roi de Catalogne avec la charge de reprendre le siège de Lérida. Il échoue dans cette tâche[86] et la Catalogne est perdue pour la France, définitivement[87].

Bien que les champs de bataille d’Allemagne soient considérés par la France comme théâtre d’opérations d’importance secondaire, c’est là que Turenne lui offre les plus grandes victoires des derniers temps de la guerre. Il reprend son projet de rejoindre les Suédois pour se diriger vers Vienne, impose un traité à Maximilien de Bavière mais reçoit l’ordre de revenir sur le Rhin. Le duc de Bavière rompt le traité. L’année suivante, Turenne revient en Souabe puis en Bavière, rejoint le Suédois Wrangel, inflige aux impériaux la défaite de Zusmarshausen (17 mai 1648) et chasse Maximilien de Bavière de Munich avant de devoir se retirer[88].

La dernière grande bataille de la guerre est celle de Lens (19 août 1648) : Condé y défait si sévèrement les Espagnols que cette bataille oblige Ferdinand III[89] à accepter les formalités de paix dont les négociations durent depuis cinq ans[90].

Les traités de Westphalie

Les traités de Westphalie concluent la guerre de Trente Ans et, simultanément, la guerre de Quatre-Vingts Ans le 24 octobre 1648. Négociés pendant plusieurs années, ils sont signés en deux lieux distincts, pour des raisons de préséance et d’incompatibilité religieuse :

- à Osnabrück entre le Saint-Empire, la Suède et les puissances protestantes ;

- à Münster entre l’Empire, la France et les autres puissances catholiques[91].

La guerre entre la France et l’Espagne n’est pas incluse dans leurs dispositions.

Les traités de Westphalie énoncent et initient la nécessité d'un équilibre politique "opérant par et dans la pluralité des États"[92]. En ce sens, ces accords révèlent la fin d'un ordre et l'établissement progressif puis la domination d'un nouveau. Ce nouvel ordre met fin à l'idée d'une paix terrestre perpétuelle administrée par "un Empire [européen] des derniers jours"[93] renvoyant à l'idée d'une autorité pastorale[94]. Désormais, les principes d'administration des hommes se baseront de plus en plus sur le prima de la raison d'État. Ces traités apparaissent donc comme un pivot temporel, seuil de passage d'un ordre autoritaire de type pastoral vers celui de l'établissement progressif d'une gouvernementalité fondée sur une rationalité politique privilégiant l'économie politique de l'État souverain, ce dernier lui-même fondement du droit international moderne et contemporain.

Autres traités

- Traité de Vic (Vic-sur-Seille ) signé le 6 janvier 1632 entre le duc de Lorraine Charles IV et Louis XIII.

- Traité de Liverdun : 26 juin 1632. Nancy - capitale du duché de Lorraine - étant menacée directement par les Français, le duc de Lorraine doit signer de nouveau un traité avec Louis XIII de France. Ce dernier rend les principales places occupées mais le duc doit céder au roi, pour quatre ans, les villes de Stenay, Dun-sur-Meuse, Jametz et Clermont - cette ville sera donnée définitivement à la France en échange d'une indemnité. D'autre part, Charles IV de Lorraine promet de rendre hommage au roi pour le duché de Bar d'ici à un an[95].

- Traité de Charmes : il est signé le 19 septembre 1633, entre Richelieu et Charles IV dans la maison du Chaldron, dite maison des Loups, propriété du duc de Lorraine ; l'armée ducale cède la ville de Nancy à l’armée française cinq jours après. Le 25 septembre, le roi lui-même s'installe dans la ville ducale, nommant un gouverneur : le baron de Brassac (Jean de Galard de Béarn, né en 1580, comte de Brassac, baron de Saint-Maurice et de la Rochebeaucourt). Celui-ci s'établit au Palais du gouverneur le 1er octobre 1633.

- Traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France, 7 novembre 1659.

- Traité de Vincennes entre la France et la Lorraine, 1661.

- Trêve d'Andrusovo entre la Pologne et la Russie en 1667.

Les conséquences du conflit

La guerre de Trente Ans a ravagé pour de longues années toutes les régions, principalement en Allemagne, qu'ont traversées en tous sens les armées venues de toutes parts. Les populations sont décimées, par les armes, les exactions de la soldatesque, les dégâts innombrables, les disettes qui s'ensuivent, les épidémies[96].

Certaines provinces, se dépeuplent de manière dramatique par suite de la mort ou de la fuite des habitants vers des contrées moins exposées. Des historiens estiment que certaines régions perdent jusqu'à la moitié de leur population (Saxe, Hesse, Alsace, Franche-Comté) ou même les deux tiers tel le Palatinat[97]. Les traités de paix sont signés dans un pays en ruine et qui mettra des dizaines d'années à se relever. Les autres belligérants (Suède, France, Espagne) sont financièrement exsangues.

Cette guerre modifie de plus profondément l'équilibre des forces politiques européennes :

- le Danemark perd définitivement son statut de grande puissance ;

- la Suède devient maîtresse de la Baltique et assure sa suprématie en Europe du Nord : elle gagne la Poméranie occidentale, les villes de Wismar et Stettin, le Mecklembourg, les évêchés de Brême et Verden qui lui assurent le contrôle des embouchures de l'Elbe et de la Weser ;

- le Brandebourg acquiert la Poméranie orientale et les archevêchés de Magdeburg et Halberstadt : la future puissance prussienne est en germe dans la montée en puissance de cet État du nord de l'Allemagne.

- la Saxe conserve la Lusace ;

- la Bohême demeure domaine héréditaire des Habsbourg ;

- la Bavière conserve le Haut-Palatinat et la dignité électorale ;

- le Bas-Palatinat est restitué à Charles Louis, le fils de Frédéric V, et un 8e siège électoral est créé en sa faveur ;

- la Haute-Autriche revient aux Habsbourg ;

- l'Empire est éclaté en une multitude de petits États pratiquement indépendants : son titulaire ne dispose plus que d'une autorité très réduite pendant que les Turcs menacent ses frontières orientales. En outre, son affaiblissement ouvre la porte à l'avènement d'états modernes, préludes aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc à l'avènement des démocraties modernes;

- les Pays-Bas et la Suisse gagnent leur indépendance de droit ;

- la France est la grande gagnante : son hégémonie pourra bientôt s’affirmer sous Louis XIV. Elle bénéficie de plusieurs gains territoriaux sur ses frontières : les Trois-Évêchés, officiellement rattachés, ainsi que Brisach et Philippsburg, l’Alsace et Strasbourg (en 1681), la forteresse de Pignerol, l’Artois et le Roussillon.

- l’Espagne entame un déclin prolongé qu’accroîtront les difficultés dynastiques.

Des pays qui sont restés à l’écart et se sont « économisés » pourront aussi entrer bientôt en lice : l’Angleterre et la Russie.

Bilans du conflit

Sur le plan culturel

La Guerre de Trente ans a inspiré des œuvres à des artistes qui ont vécu cette époque :

- Les Grandes Misères de la guerre, gravures de Jacques Callot ;

- Le roman picaresque anonyme intitulé La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, publié en (1646) ;

- Simplicius Simplicissimus, roman de Grimmelshausen ;

- les portraits de Tilly, Wallenstein, etc. en chefs de guerre par Antoon Van Dyck ;

- la poésie d'Andreas Gryphius : Les larmes de la patrie, datant de 1636 ;

- des gravures de Hans Ulrich Franck.

et d'autres artistes de l'époque contemporaine :

- l'écrivain allemand Günter Grass a placé en 1647, pendant les pourparlers de la Paix de Westphalie, l'intrigue de son roman Une rencontre en Westphalie (Das Treffen in Telgte), publié en 1979.

Sur le plan démographique

Sur le plan économique

Sur le plan militaire

Liste des principaux acteurs

Matthias Gallas

Matthias Gallas

- L’Empire

- Ferdinand II (1578-1637)

- Ferdinand III (1608-1657)

- Charles-Bonaventure de Longueval, comte de Bucquoy (1571-1621)

- Albrecht von Wallenstein (1583-1634)

- Matthias Gallas (1584-1647)

- Gottfried Heinrich von Pappenheim (1594-1632)

- Ottavio Piccolomini (1599-1656)

- Peter Melander (1585-1648)

- Jean de Werth (1595-1652)

- La Ligue Catholique

- Maximilien Ier de Bavière (1573-1651)

- Jean t'Serclaes, comte de Tilly (1559-1632)

- Franz von Mercy (1590-1645)

- L’Union Évangélique

- Frédéric V du Palatinat (1596-1632)

- Christian Ier d’Anhalt-Bernburg (1568-1630)

- Heinrich Matthias von Thurn (1567-1640)

- Ernst von Mansfeld (vers 1580-1629)

- Georg Friedrich de Bade-Durlach (1573-1638)

- Christian de Brunswick (1599-1626)

- Bernard de Saxe-Weimar (1604-1639)

- L’Espagne

- Philippe III (1578-1621)

- Philippe IV (1605-1665)

- Ferdinand d’Autriche, dit le « Cardinal-Infant » (1609/1610-1641)

- Gaspar de Guzmán, comte-duc d'Olivares (1587-1645)

- Ambrogio Spinola (1569-1650)

- Le Danemark

- Christian IV de Danemark (1577-1648)

- La Suède

- Gustave II Adolphe de Suède (1594-1632)

- Axel Oxenstierna (1583-1654)

- Johan Banér (1596-1641)

- Gustaf Horn (1592-1657)

- Lennart Torstenson (1603-1651)

- Carl Gustaf Wrangel (1613-1676)

- La France

- Louis XIII (1601-1643)

- Richelieu (1585-1642)

- Condé 1621-1686)

- Turenne (1611-1675)

- Luxembourg (1628-1695)

- La Transylvanie

- Gabriel Bethlen (1580-1629)

Sources

Les ouvrages utilisés pour sourcer cet article ont été les suivants :

- Georges Pagès, La guerre de trente ans, 1939, réédition Payot, 1991,

- Georges Livet, La Guerre de Trente Ans, collection « Que sais-je ? », PUF, 1994, (ISBN 2130459889),

- Henry Bogdan, La Guerre de Trente Ans, Perrin, 12 septembre 1999 (ISBN 2262010692),

- Henri Sacchi, La Guerre de Trente Ans, Éditions L'Harmattan, 2003, (ISBN 2-7475-2300-4), (ISBN 2-74752301-2), (ISBN 2-7475-2302-0),

- Yves Krumenacker, La Guerre de Trente Ans, Ellipses, 2008. (ISBN 9782729839529),

- Jean Chagniot, Guerre et société à l'époque moderne, PUF, 2001, (ISBN 2130515460),

- Geoffrey Parker, La Révolution militaire, la guerre et l'essor de l'Occident 1500-1800, Gallimard, 1993, (ISBN 2070726576),

- Jean-Pierre Bois, Les Guerres en Europe 1494-1792, Belin, 2003, (ISBN 2701136989).

Bibliographie

- (fr) Louis de Haynin, Un discours des guerres de Bohême depuis l'arrivée des Vallons, jusque après la mort déplorable de ce vaillant, prudent et généreux chef de guerre comte de Busquoy, Douai édition 1621 [98]

- (fr) Louis de Haynin, Petit Mercure Vallon des guerres de Savoie et de Bohême, édition 1622 [98]

- (fr) Louis de Haynin, Histoire générale des guerres de Savoie, de Bohême, du Palatinat et des Pays-Bas 1616-1627, édition 1628 [98]

- (en) C.V. Wedgwood, The Thirty Years War, London, Jonathan Cape, 1938, ré-édition London, Pimlico, 1992.

- (fr) Georges Pagès, La guerre de trente ans, 1939, réédition Payot, 1991.

- (en) Geoffrey Parker, The Thirty Years' War, London, ed. Routledge and Kegan Paul, 1984, 340 p. (Traduction française : La guerre de Trente ans, Pairs, Aubier-Montaigne, coll. historique, 1987, 468 p.) NB :ouvrage classique

- (fr) Victor L. Tapié, La Guerre de Trente Ans, Paris, Sedes, coll. Les cours de Sorbonne, 1989, 452 p. NB : ouvrage classique, qui continue à faire référence.

- (de) Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/Main, 1992

- (de) N. M. Sutherland, « The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics », in English Historical Review 107 (1992), S. 587-625 [Sutherland kritisiert die teilweise eindimensionale Betrachtung des Dreißigjährigen Krieges als primär deutscher Krieg.]

- (fr) Georges Livet, La Guerre de Trente Ans, collection « Que sais-je ? », PUF, 1er octobre 1994 (ISBN 2130459889)

- (de) Friedemann Bedürftig, Taschenlexikon Dreißigjähriger Krieg, Taschenbuch, 261 Seiten, Piper 1998

- (fr) Henry Bogdan, La Guerre de Trente Ans, Perrin, 12 septembre 1999 (ISBN 2262010692)

- (de) Gerhard Schormann, Dreißigjähriger Krieg. 1618-1648, Stuttgart, 2001

- (de) Georg Schmidt, Der Dreißigjährige Krieg, 6. Aufl., München: Beck, 2003 (ISBN 3-406-49034-4)

- (fr) Henri Sacchi, La Guerre de Trente Ans, Paris, Éditions L'Harmattan, coll. Chemins de la mémoire, 2003, Nouv. éd. corr.NB : À ce jour, l'étude la plus complète en français sur la Guerre de Trente Ans

- Tome 1 : L'Ombre de Charles Quint, 450 pages - (ISBN 2-7475-2300-4)

- Tome 2 : L'Empire supplicié, 555 pages - (ISBN 2-74752301-2)

- Tome 3 : Cendres et renouveau, 512 pages - (ISBN 2-7475-2302-0)

- (fr) Yves Krumenacker, La Guerre de Trente Ans, Ellipses, 2008. NB: ouvrage commode, le plus récent sur la question. Bonne bibliographie sur les divers aspects du conflit. (ISBN 9782729839529)

Notes et références

- ↑ Y. Krumenacker, pages 5-7.

- ↑ a et b Y. Krumenacker, page 20.

- ↑ Y. Krumenacker, page 47.

- ↑ Y. Krumenacker, page 48.

- ↑ a , b et c Y. Krumenacker, page 50.

- ↑ Actuelle vallée de l'Adda. Voir Bogdan, page 102.

- ↑ Y. Krumenacker, pages 54-55.

- ↑ G. Livet, page 19, Y. Krumenacker, pages 55-56.

- ↑ G. Livet, page 19, Y. Krumenacker, page 56. Le "tas d'ordures" n'est pas toujours cité. G. Pagès, disant s'appuyer sur les mémoires de l'un des "défenestrés", Slawata, dit simplement qu'ils tombèrent dans le fossé dont ils sortirent par leurs propres moyens (cf; Pagès, page 48).

- ↑ a et b Y. Krumenacker, page 59.

- ↑ les deux souverains ayant épousé deux sœurs de Philippe IV

- ↑ Un arbre généalogique, partiel, peut être consulté dans l'ouvrage de H. Bogdan, cité, infra, en bibliographie, page 291.

- ↑ À la suite de J. Michelet, comme le rappelle G. Pagès.

- ↑ G. Livet, page 21, Y. Krumenacker, page 60.

- ↑ G. Livet, pages 21-22.

- ↑ G. Livet, pages 20-21.

- ↑ Y. Krumenacker, page 58.

- ↑ G. Livet, pages 22-23, Y. Krumenacker, pages 61-62.

- ↑ Y. Krumenacker, page 67.

- ↑ Y. Krumenacker, page 68.

- ↑ G. Livet, pages 22-23.

- ↑ a et b G. Livet, page 24.

- ↑ Krumenacker, page 76.

- ↑ Sacchi, II, pages 12-12.

- ↑ Sacchi, II, page 16.

- ↑ Sacchi, II, pages 17-18 et 20-21.

- ↑ Y. Krumenacker, page 74.

- ↑ Y. Krumenacker, page 78.

- ↑ Y. Krumenacker, pages 82 et 78.

- ↑ G. Livet, pages 25-26.

- ↑ Y. Krumenacker, page 82.

- ↑ Sacchi, II, pages 130-131.

- ↑ Y. Krumenacker, page 83.

- ↑ a et b G. Livet, page 27.

- ↑ Y. Krumenacker, page 90.

- ↑ G. Livet, page 27, Y. Krumenacker, pages 84-85.

- ↑ G. Livet, pages 29-30.

- ↑ Y. Krumenacker, page 91.

- ↑ Harper Encyclopedia of Military Bography pages 303 et 304

- ↑ Y. Krumenacker, page 92.

- ↑ a et b G. Livet, page 31.

- ↑ H. Sacchi, tome II, pages 406-413.

- ↑ Y. Krumenacker, page 94.

- ↑ Walter Markov et Heinz Helmert, L'histoire à travers les batailles p 186

- ↑ Walter Markov et Heinz Helmert, L'Histoire à travers les batailles page 186

- ↑ Walter Markov et Heinz Helmert, L'Histoire à travers les batailles p 185 à 189

- ↑ a et b G. Livet, page 32.

- ↑ G. Livet, page 32, Y. Krumenacker, page 97.

- ↑ G. Livet, page 32, Y. Krumenacker, pages 100-101.

- ↑ G. Livet, page 36.

- ↑ G. Livet, page 35, Y. Krumenacker, pages 87-88.

- ↑ G. Livet, page 37.

- ↑ Déclaration de guerre faite selon les formes féodales, par un héraut d'armes.

- ↑ Y. Krumenacker, pages 103-104.

- ↑ Y. Krumenacker, page 105.

- ↑ Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, page 110

- ↑ H. Bogdan, pages 180-183.

- ↑ G. Livet, page 40.

- ↑ Histoire de l'annexion de la Franche-Comté et du Pays de Montbéliard pages 129 à 135.

- ↑ Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, pages 237.

- ↑ Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, page 110.

- ↑ a et b Y. Krumenacker, page 108.

- ↑ Y. Krumenacker, page 110.

- ↑ Y. Krumenacker, page 112.

- ↑ G. Livet, page 39.

- ↑ de Courcelles J.-B., 1823, Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'en 1820, Paris, Monsteq - Riva, vol. 8, 509 p., p. 413-414.

- ↑ Parker G., 1987, La guerre de 30 ans, Paris, AUbier, coll. historique, p. 235-236.

- ↑ Saint-Omer prise, l'objectif était de s'emparer de l'ensemble de l'Artois par des actions conjuguées depuis cette place forte et depuis la frontière picarde.

- ↑ Localité perdue dans la foulée de la prise de Corbie par le Prince Thomas de Savoie.

- ↑ Seul le lieutenant-général de La Meilleraye resta sur place avec sa division.

- ↑ Lieutenant-Général espagnol Colloredo dont la troupe était forte de 6000 chevaux.

- ↑ Caumont, 1843, Mémoires authentiques de Jacques Nompar de Caumont duc de La Force, Paris, Charpentier, tome III/IV, chapitre XXIII.

- ↑ Le siège dura 6 semaines entières. C'est durant le siège de Hesdin commandé par La Meilleraye - cousin-germain de Richelieu- que l'armée française utilisera pour la première fois le boulet explosif -ancêtre de l'obus- et détruisit le beffroi de la cité. La prise de la ville valu à La Meilleraye son bâton de maréchal de la main même du Roi, assistant depuis déjà 4 semaines aux opérations. Martin H., 1860, Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, Paris, Furne, Tome 13, 640 p., p. 245.

- ↑ Y. Krumenacker, page 113.

- ↑ Y. Krumenacker, page 114-115.

- ↑ Y. Krumenacker, page 114.

- ↑ Y. Krumenacker, page 115-117.

- ↑ Général Hardy de Périni, Batailles françaises, tome III 1621-1643, p 317

- ↑ H. Bogdan, page 219.

- ↑ G. Livet, page 41.

- ↑ Y. Krumenacker, page 141.

- ↑ H. Bogdan, page 224.

- ↑ Y. Krumenacker, page 143.

- ↑ Y. Krumenacker, page 144-145.

- ↑ Les Espagnols tiendront la cité 10 années durant, jusqu'à sa reconquête par les maréchaux Turenne et de La Ferté en 1667. Demeunynck et Devaux, 1837, Annuaire statistique du département du Nord, Lille, Préfecture du Nord, 404 p., p. 45.

- ↑ Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, page 495.

- ↑ Y. Krumenacker, page 148.

- ↑ Y. Krumenacker, page 146-147.

- ↑ http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761572707_2/Trente_Ans_guerre_de.html

- ↑ Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, pages 494 et 495

- ↑ Y. Krumenacker, chapitre VIII, pages 151-165.

- ↑ Malette S., 2006, [www.theses.ulaval.ca/2006/23836/23836.pdf La "gouvernementalité" chez Michel Foucault], M. A., Faculté de Philosophie, Université Laval - Québec, 115 p., p. 78.

- ↑ Hayt F., 2006, Atlas d'histoire, dir. C. Patart, De Boeck, Bruxelles, 31e éd., 192 p.

- ↑ Au sens de l'analyse du "pouvoir pastoral" proposée par Michel Foucault, cf. Foucault M., 2004, Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France. 1977-1978, Gallimard, Hautes Études, Paris, p. 131 et suivantes.

- ↑ Almanach Vermot 2008 et Une guerre de trente ans en Lorraine (page 369), de Philippe Martin, professeur d'histoire moderne à l'université de Nancy 2.

- ↑ Y. Krumenacker, page 168.

- ↑ On pourra se reporter à la carte donnée par Y. Krumenacker, page 193.

- ↑ a , b et c http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Haynin

Voir aussi

Liens internes

- Chronologie de la guerre de Trente Ans

- Liste des batailles de la guerre de Trente Ans

- Formation territoriale de la France métropolitaine

- Armand Jean du Plessis de Richelieu

Lien externe

- Portail de la France du Grand Siècle (1598-1715)

- Portail de l’histoire militaire

Catégories : Article de qualité | Guerre de Trente Ans | Histoire moderne de la France | Guerre de l'histoire de France | XVIIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.