- Dôme de Milan

-

Cathédrale de Milan

Présentation Nom local Duomo di Milano Culte Catholique romain Type Cathédrale Rattaché à Archidiocèse de Milan Début de la construction 1386 Fin des travaux 1965 Style(s) dominant(s) Gothique, néoclassique et néogothique Géographie Pays  Italie

ItalieRégion Lombardie Ville Milan Coordonnées modifier

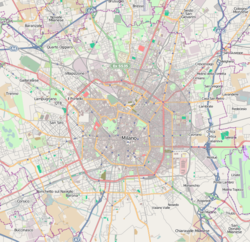

La cathédrale de Milan (ou Duomo di Milano, en italien) est située sur la piazza del Duomo, à Milan, en Italie.

Sommaire

Historique

Une nouvelle cathédrale européenne

À l’endroit où se dresse aujourd’hui le Duomo, se dressait autrefois la cathédrale Santa Maria Maggiore construite au Ve siècle, où fut baptisé Augustin d’Hippone (saint Augustin) et la basilique Santa Tecla. Elles furent détruites en partie par un incendie en 1075. Après l’effondrement du campanile, l’archevêque Antonio de' Saluzzi, soutenu par la population, prévoit la construction d’une nouvelle et plus grande cathédrale (en 1386), à l'endroit même du plus antique cœur religieux de la ville[1]. Les travaux démarrent tout d’abord par la destruction : Dans un premier temps de la cathédrale Santa Maggiore, puis dans un second temps de la basilique Santa Tecla entre 1461 et 1462 (en 1489 cette dernière sera partiellement reconstruite puis définitivement démolie en 1548)[2].

D’après des vestiges archéologique trouvés lors d’une fouille dans la sacristie, il semble que le nouvel édifice devait à l'origine être construit en briques selon les technique de l'art gothique lombard. En janvier 1387 commence l’œuvre colossale de couler les fondations des piliers. Durant l’année 1387 les travaux de forage des fondations continuent et les piliers sont mis en place. Tout ce qui a été fait avant 1386 est détruit ou presque. Au cours de l’année le seigneur de la ville, Jean Galéas Visconti, prend le contrôle des travaux et opte pour un projet encore plus ambitieux[3]. Le choix du matériau se porte alors sur le marbre de Candoglia, et les formes architecturales deviennent celles du gothique international. Le désir de Jean Galéas Visconti est, en suivant les tendances européennes de l’époque, de donner à la ville un majestueux édifice et de symboliser par celui-ci les ambitions de son état, ce qui dans ses plans devait devenir le centre d'une monarchie nationale italienne, comme c’était le cas en France ou en Angleterre et ainsi devenir l’une des plus grandes puissances du continent européen. Jean Galéas Visconti met à disposition des carrières et accorde d’importantes subventions et exonérations fiscales : chaque bloc destiné au Duomo est marqué AUF (‘’Ad Usum Fabricae’’) et les taxes de passages sont supprimées : il en est resté depuis, l'expression « a ufo » qui signifie gratuit[4].

Comme le témoigne la richesse des archives, le premier ingénieur en chef est Simone d’Orsenigo, il s’entoure d’autres maîtres lombards et commencent dès 1388 les murs de périmètres. Entre 1389 et 1390 le Français Nicolas de Bonaventure est chargé de concevoir les fenêtres[2].

Pour diriger le chantier sont appelés architectes français et allemands, comme Jean Mignot, Jacques Coene ou Enrico di Gmünd, Mais ils rencontrent une hostilité de la part des maîtres lombards accoutumés à d’autres méthodes de travail ; ils restent donc très peu de temps en place. L’édifice se construit sous un climat de tension, dû également aux nombreuses modifications, qui donneront tout de même une œuvre complètement originale tant dans le paysage italien qu’européen[3].

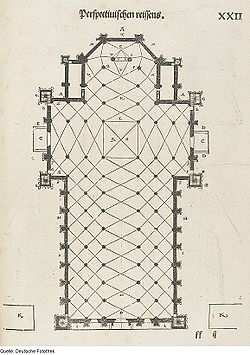

Initialement les fondations sont coulées pour un édifice à trois nefs avec des chapelles latérales carrées dont les murs peuvent servir de contreforts. Puis il est décidé de ne plus faire de chapelles, portant le nombre de nefs à cinq ; le 19 juillet 1391 est décrété l’élargissement des quatre piliers. En septembre 1391, le mathématicien Gabriele Stornaloco est consulté afin de décider de la hauteur de l'édifice, qui se présente sous deux options : ad triangulum ou ad quadratum. Le 1er mai 1392, le choix de la forme des nefs est décidé, elles seront légèrement décroissantes avec une hauteur maximum de 76 brasses[2].

La construction de la basilique

En 1393 les premiers chapiteaux des piliers sont sculptés d’après les dessins de Giovannino de' Grassi, qui sera jusqu’à sa mort en 1398 ingénieur en chef. En 1400, Filippino degli Organi lui succède et supervise la réalisation des fenêtres de l’abside. À partir de 1407 et jusqu’en 1448 il est responsable en chef de la construction de l’édifice et porte à son terme l'abside[2]. En 1418 il est consacré maître-autel par le pape Martin V[2].

De 1452 à 1481, Giovanni Solari est chef de chantier durant les deux premières années il est aussi proche du Filarète. Suivent ensuite en tant qu’architecte en chef Guiniforte Solari (fils de Giovanni Solari) et Giovanni Antonio Amadeo (gendre de Giovanni Solari), avec Gian Giacomo Dolcebuono ils construisent en 1490 la tour-lanterne. À la mort d’Amadeo en (1522), ses successeurs font différentes propositions de style gothique, entre autres celle de Vincenzo Seregni qui propose de rapprocher la façade des deux tours (en 1537 environ), cette proposition ne sera jamais réalisée[2].

En 1567, l’archevêque Charles Borromée impose une vive reprise des travaux, il met à la tête de cette entreprise Pellegrino Tibaldi qui redessine le presbytère, en 1572, bien que la construction ne soit pas terminée, Charles Borromée consacre l'église[2].

La question de la façade

En ce qui concerne la façade Pellegrino Tibaldi dessine un projet en 1580, celui-ci est basé sur un soubassement à deux étages animés par de gigantesques colonnes corinthiennes et une niche dans la nef centrale accolée par des obélisques. La mort de Charles Borromée en 1584 signifie la scission avec son projet en effet le chantier est repris en main par son rival Martino Bassi qui envoie une toute nouvelle vision de la façade au pape Grégoire XIV[2].

Au cours du XVIIe siècle, les meilleurs architectes gèrent le chantier dont Lelio Buzzi, Francesco Maria Ricchino (jusqu'en 1638), Carlo Buzzi (jusqu’en 1658). Entre-temps en 1628 est construit le portail central et en 1638 les travaux avancent rapidement avec l’objectif de créer un effet de niche inspiré par l’église Sainte-Suzanne de Rome[2]. À cette fin sont utilisés au cours du XVIIIe siècle les dessins de Luigi Vanvitelli (1745) et Bernardo Vittone (1746)[2].

Entre 1765 et 1769 Francesco Croce achève la Tour-lanterne et la flèche majeure, sur laquelle cinq ans après est élevée la ‘’Madonina’’ en cuivre dorée[5], destinée à devenir le symbole de la ville de Milan. Le plan de la façade de Buzzi est repris par Luigi Cagnola, Carlo Felice Soave et Leopoldo Polack. Ce dernier commence la construction du balcon et de la fenêtre centrale.

En 1805 sur la demande insistante de Napoléon Ier, Giuseppe Zanoia prend en charge le déroulement des travaux afin de terminer la façade en vue du couronnement de Napoléon 1er comme roi d'Italie. Mais Carlo Amati achève le projet en 1813 seulement[2]. Parmi tous les sculpteurs qui ont travaillé sur l’édifice durant le début du XIXe siècle, l'un des plus reconnu est Luigi Acquisti.

Manutention et restauration

En 1858 le campanile, qui se trouvait sur la nef, est détruit et les cloches sont transférées dans la tour-lanterne entre les doubles voûtes. Durant tout le XIXe siècle (et jusqu'en 1892 les flèches et les décorations architecturales sont achevées[2]. Durant tout ce siècle se succèdent différents travaux de rénovations : voûtes remplacées et éléments d’architectures abîmés par le temps.

Durant la Seconde Guerre mondiale la ‘’Madonina’’ est recouverte de haillons afin d’éviter que les reflets de lumière sur sa surface dorée puissent être utilisés comme point de référence par les bombardiers alliés survolant la ville ; de plus les vitraux sont préventivement supprimés et remplacés par des rouleaux de toiles. Bien que n’étant pas la cible principale des bombes le Duomo subit des dommages collatéraux durant les bombardements aériens, le porche central en bronze présente encore quelques « plaies » dues aux bombes qui ont explosé à proximité. Durante l’après-guerre, suite à tous ces dégâts, le Duomo est restauré en grande partie, les portes en bois sont remplacées par des portes en bronze qui sont des œuvres des sculpteurs Arrigo Minerbi, Giannino Castiglioni et Luciano Minguzzi.

Dans les années 1960, la pollution atmosphérique, l’abaissement de la nappe phréatique, les vibrations du trafic, sa proximité avec la ligne de métro, associés à la dégradation naturelle des matériaux et les erreurs dans la construction d’origine, ont sérieusement ébranlé la stabilité des quatre piliers qui soutiennent la tour-lanterne. En 1969 la place est fermée à la circulation et le trafic du métro est ralenti, puis en 1981 démarre la restauration des piliers et celle-ci se conclut en 1986 (date anniversaire de sa construction commencée six cents auparavant)[2].

Aujourd’hui l’entretien de la cathédrale est confié à la Veneranda fabbrica del Duomo, de tous ces travaux d’entretien est née une expression en dialecte milanais Longh comm la fabbrica del Domm, pour désigner quelque chose d’interminable[6].

Le 13 décembre 2009, Silvio Berlusconi a reçu une réplique miniature du Duomo en plein visage lors d'un meeting à Milan. Depuis, les ventes des répliques miniatures du bâtiment ont nettement augmenté.Contexte urbain

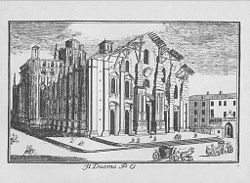

Le Duomo avec en 1er plan "la Cassina", ou l'ensemble des bâtiments de la fabrique du Duomo et les ateliers du chantier, gravure 1832.

Le Duomo avec en 1er plan "la Cassina", ou l'ensemble des bâtiments de la fabrique du Duomo et les ateliers du chantier, gravure 1832.

Autrefois le Duomo était au cœur du tissu urbain médiéval, comme les cathédrales françaises ou allemandes. Ce colossal édifice créait un panorama improbable et majestueux, en effet il semblait une montagne de marbre au milieu des petits bâtiments en brique. Des photos datant du milieu XIXe siècle témoignent encore aujourd'hui de l'aspect de cette zone à cette époque. Avec l'ouverture de la place par Giuseppe Mengoni entre 1865 et 1873, la façade du Duomo pouvait devenir un arrière-plan panoramique grandiose, comme ne manqueront pas de le faire noter les nombreuses polémiques[7].

Le côté gauche est visible pratiquement uniquement en oblique, en raison de la proximité des immeubles environnants, tandis que l'entrée de la rue Vittorio Emanuele II permet l'observation de l'organisation de l'abside, du transept et de la tour-lanterne ainsi que la flèche de la Madonnina. D'autres vues intéressantes sont visibles à partir de la place de la Fontana, du square Verziere, de la petite place du Palais Royal, ou de la terrasse du 1er étage du Palazzo della Ragione[2].

Architecture

Le style du Duomo est le fruit de tous les travaux des siècles passés, il ne répond à aucun mouvement précis, mais suit plutôt une idée « gothique » colossale et fantasmagorique toujours réinterprétée. Malgré cela et malgré les contradictions dans le style architectural, le Duomo est un édifice unitaire. La gigantesque manufacture de pierre continue de fasciner et de séduire l’imagination populaire, en vertu de son ambiguïté[8], faite d'incertitudes, de discontinuité et de changements de cap. Le concept aussi d’« authenticité gothique » est visible sur une grande partie de la structure datant de la période style néogothique, pour ne pas parler des fréquentes substitutions, qui sont en réalité une déformation de l'essence même du monument qui est donc considéré comme une construction d'architecture toujours en continue et nécessaire reconstruction[2].

Le Duomo a un plan en croix latine, composé de cinq nefs et trois transept, avec une profond presbytère entouré par un déambulatoire ayant une abside polygonale. À la croisée du transept se lève, comme de coutume, la tour-lanterne. L’ensemble a un remarquable élancement vertical, caractéristique plus française qu’italienne mais ceci est en partie atténué par l'étirement en horizontal de l’espace et par l’écrasante différence de hauteur entre les nefs, typique du style gothique lombard[3].

La structure portante est composée de piliers et de murs périmètres renforcés par des contreforts situés à la même hauteur que les piliers. Ceci est une caractéristique qui différencie le Duomo milanais des cathédrales françaises, limitant par rapport à l’architecture gothique traditionnelle, l’ouverture des vitraux (longs et étroits) et donnant à l’ensemble (à l’exception de l’abside) une forme prédominante fermée, où le mur est avant tout un élément de forte démarcation, souligné en plus par la hauteur du socle de tradition lombarde[3]. Il est aussi évident que la flèche et les pinacles n’ont aucune fonction portante, puisqu’ils ont été rajoutés de façon sporadique au cours des siècles[3].

Les contreforts ont une forme triangulaire et servent à contenir la poussée latérale des arcs. Le soubassement est en pierre ainsi que les murs intérieurs, les piliers ont un noyau en gneiss et les voiles des voûtes sont en brique. Le parement apparent n’a pas seulement un rôle d’ornement mais aussi une fonction portante, il est en marbre de Candoglia blanc rosé avec des veines grises : la carrière, jusqu’à la fin de l’époque de Gian Galeazzo Visconti, est encore propriété de la Fabbrica del Duomo[2].

Les murs externes sont animés par une masse dense de semi-pilastres couronnés en hauteur, au dessous des terrasses se trouve une broderie d'arcs polylobés surmonté par des flèches. Les vitraux à arc pénétrant sont assez resserrées en effet elles ont-elles aussi un rôle portant.

La couverture de la terrasse (elle aussi en marbre) est un unicuum dans l’architecture gothique elle est soutenue par un double croisements de voûtes mineures. En concordance des piliers se lève une « forêt » de pinacles reliés entre eux par des arcs boutants. Dans cette configuration les pinacles n’ont aucune fonction de structure puisqu’ils ont pratiquement tous été rajoutés durant la moitié du XIXe siècle. Dans la gravure de Bernardo Zenale datant de 1519 (qui se trouve au Musée du Duomo) ainsi que dans d’anciens dessins, un arêtier centrale devait mettre en évidence la forme triangulaire mais il est exclu dans le projet de 1836[2].

Architecture externe

La partie de l’abside est la première à être terminée, elle est découpée par des fenêtres, où apparaît le tableau de Jean Galéas Visconti. Les statues, les contreforts, les lanceurs et les flèches sont, en général, de l’époque de son successeur : Philippe Marie Visconti. La 400e flèche "Carelli" est la première à être construite[2].

À partir de l'abside, qui date du XIVe siècle, les côtés sont progressivement rapprochés de la façade, ceci jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les contreforts externes sont couronnés par des flèches et liés à la base par des plinthes horizontales. En hauteur se trouve une corniche ayant des arcs polylobés sur chapiteaux avec des figures anthropomorphes et zoomorphes. Entre les contreforts, en hauteur, se trouve les vitraux qui illuminent les nefs[2].

L’abside est polygonale et entourée par les deux sacristies qui sont couronnées par des flèches plus antiques. Pour illuminer l’abside, il y a deux énormes vitraux ayant des croisées d’ogives en marbre ils désignent dans ces dernières, les rosaces de Filippo degli Organi (fin du XVe siècle). Le vitrail central est dédié à l’incarnation du Christ[2].

Architecture interne

L’intérieur est à cinq nefs et trois transepts. Le presbytère est profond et encerclé par un déambulatoire à côté duquel s’ouvrent les deux sacristies. La nef centrale est deux fois plus large que les nefs latérales, celles-ci sont légèrement décroissantes en hauteur ce qui permet l'ouverture de petits vitraux à arcs-boutants, au dessus les arches des voûtes illuminent l'intérieur manière douce et diffuse[2].

Les cinquante-deux piliers polystyles divisent les nefs et soutiennent les voûtes des croisées d'ogives simulant un tunnel gothique. Cette décoration démarre dans l’abside (moitié du XVe siècle, puis continuer dans la Tour-lanterne (1501), puis durant le XVIIe siècle, jusqu'à l'intégration et les restaurations d'Achille Alberti et Alessandro Sanquirico (jusqu’en (1823)[2].

Les chapiteaux monumentaux à niches et flèches avec statues sont beaucoup plus originaux, ils décorent les piliers le long de la nef centrale, le transept et l’abside. Certains chapiteaux ont un double registre, avec des statues de saint dans les niches, surmontés par des statues de prophètes dans les flèches. Les autres piliers sont décorés de motifs végétaux.

Le pavage du sol est commencé à partir des dessins de Pellegrino Tibaldi en 1584 et terminé seulement entre 1914 et 1940. C’est un mélange complexe de marbre clair et foncé : le noir vient de Varenna, le blanc et le rose de Candoglia, le rouge venait à l’origine de Arzo mais il a été complètement échangé par le marbre de Vérone. Pellegrino Tibaldi a, sur la demande du cardinal Borromée, définit aussi les autels latéraux, les mausolées, le chœur et le presbytère (restauré en 1986. Aujourd’hui l’aspect interne date plutôt de cette époque, liée à la contre-réforme. Au cours du XVIIe siècle quelques monuments seront transférés dans les travées de la façade[2].

Dimensions principales

Quelques mesure du ‘’Duomo’’

- Hauteur maximale : 108,50 mètres[2]

- Hauteur de la Madonnina: 4,16 mètres[9]

- Hauteur de la façade centrale : 56,50 mètres

- Hauteur de nef principale : 45 mètres

- Longueur extérieure : 158 mètres[2]

- Longueur intérieure : 148 mètres

- Longueur de la façade principale : 67,90 mètres

- Largeur interne des 5 vaisseaux de la nef : 57,60 mètres

- Largeur extérieure : 93 mètres[2]

- Largeur intérieure : 66 mètres[2]

- Superficie interne : 11 700 m²[2]

- Nombre de colonnes intérieures : 52

- Nombre de flèches: 135[10]

- Nombre de statues: 3 400[2], dont 2 300 à l’extérieur (sans compter les demi-figures dans les embrasures des fenêtres, les 96 gargouilles et les hauts-reliefs)[5]

- Hauteur des colonnes intérieures : 24 mètres

- Diamètre de la colonne intérieur : 3,40 mètres

La Façade

La façade témoigne d’elle-même la complexité du Duomo, avec ses sédimentations des siècles d’architecture et des sculptures italiennes. Ce qui se voit aujourd’hui est une solution de compromis faite à la hâte au début du XXe siècle, en effet à cette période, il a été conclu que le projet de style néogothique de Giuseppe Brentano (1886-1888) était impossible à réaliser[7].

Cinq motif font comprendre la présence de la nef et avec six contreforts (doublés à l’extrémité et entourant le portail central) surmontés par des flèches[2].

Les cinq portails et les vitraux surmontant sont du XVIIe siècle, le balcon quant à lui est de 1790 et les trois fenêtres néogothique sont du XIXe siècle. Les soubassements des contreforts centraux sont décorés par des bas-reliefs et des atlantes datant de la moitié du XVIIe siècle, les bas-reliefs sur les soubassements des contreforts sont eux des XVIIIe et XIXe siècles. La décoration du bas-relief des portails sont sculptés à l’époque de l’archevêque Boromée sur des dessins de Cerano[2]. Les statues des Apôtres et des Prophètes sur les corbeaux datent toutes du XVIIIe siècle.

Les portes en bronze sont du XXe siècle. Partant de la Renaissance de Pellegrini au baroque de Francesco Maria Ricchino et au néogothique napoléonien de Acquisti. En 1886 la Grande Fabbrica met en place un concours international pour la façade de style gothique du Duomo et en octobre 1888, le jury choisit comme vainqueur Giuseppe Brentano, un jeune élève de Boito.

Décoration

La caractéristique particulière du Duomo de Milan, en plus de son compromis entre la verticalité de la forme gothique et l'horizontalité de la tradition lombarde, est l’extraordinaire abondance de sculptures[3]. C’est une exceptionnelle collection de statues allant du XIVe siècle au XXe siècle et sculptés par de grands maîtres : maestri campionesi (Giovannino dei Grassi), puis avec un style plus doux et cosmopolite des maîtres bohêmes (Michelino da Besozzo), puis sculptures de la renaissance, baroque, néoclassique pour finir sur des œuvres art déco des années 1920 et 30 du XXe siècle[2].

L’autre grand cycle décoratif concerne les vitraux mais pour ce qui touche aux plus anciens, ils ont tous pratiquement été détruits puis changés au fur et mesure (surtout au cours du XIXe siècle et XXe siècle). Survivent quelques pièces de verres du XIVe siècle insérés dans les vitraux plus tardivement, puis quelques vitraux de la seconde moitié du XVe siècle et XVIe siècle dessinés par des artistes tel que Vincenzo Foppa et Cristoforo de' Mottis[3].

Décoration de la façade

Sur la façade les reliefs illustrent (en partant de la base externe gauche) :

- La Mort d'Absalom

- Samson ouvre les portes de Gaza

- Samson tue le lion

- Le Sacrifice de Caïn

- Le Sacrifice d’Abel[2]

L’ornement du portail de gauche est décoré par des reliefs représentant Esther et Assuérus (dessins de Cerano). Quant au portail de illustrant l'Edit de Milan c'est une œuvre de Arrigo Minerbi (1948).

Les reliefs de la seconde base illustrent :

- Le Sacrifice de Noé

- David tenant la tête de Goliath

- La Tour de Babel[2]

L’ornement portail montre Sisara et Yaël (dessins de Cerano). Quant à la porte en bronze ses reliefs représentent la Vie d’Ambroise de Milan (dessins de Giannino Castiglioni 1950).

Les reliefs de la troisième base illustrent :

- Des Serpents de bronze

- Le lit de Salomon

- Des figures symboliques[2]

Les pilastres du portail central sont richement décorés avec des fleurs, des fruits et des animaux, le tympan représente la Création de Eve (dessins de Cerano), quant à la porte en bronze elle évoque L’histoire de la vie de Marie (dessins de Ludovico Pogliaghi)[2].

Sur le quatrième soubassement, l’ornement du portail traite de Judith coupant la tête de Holopherne (dessins de Cerano). Le portail en bronze datant de 1950 est commencé par Franco Lombardi et terminé par Virginio Pessina, ses panneaux représentent L’histoire de Milan : de sa destruction par Frédéric Barberousse jusqu’à la victoire de Legnano.

Les reliefs de la cinquième base illustrent :

- La Tour de David

- Moïse partageant les eaux

- Le rêve de Jacob[2]

L’ornement du portail représente Salomon et la reine de Saba (dessins de Gaspare Vismara). La porte en bronze évoque les épisodes de l’histoire du Duomo (dessins de Luciano Minguzzi 1965)[2].

Les reliefs de la sixième base (externe droite) illustrent :

- Le buisson ardent

- L’expulsion du Paradis terrestre

- Grappe de la Terre Promise

- Moïse sauvé des eaux

- Raphaël et Tobit[2].

Plus en hauteur se détachent particulièrement les grandes statues relatives à l’Ancien Testament (Luigi Acquisti).

Statues externes

Tout l’extérieur est orné d’un riche ensemble de sculptures. Sur les corbeaux des montants des fenêtres se trouvent statues et bustes, sur les contreforts les statues sont couvertes par un baldaquin en marbre (en bas) et 96 "géants" (en haut), sur lesquels se lèvent des gargouilles imposantes. Les autres statues se trouvent des flèches : au couronnement ou dans les niches L’ensemble de ces sculptures est une extraordinaire galerie d’art à Milan (du XIVe siècle au néoclassicisme) ont participé à ce projet de grands maîtres lombards, allemands, français, toscans, vénitiens et camponesi[2].

Les statues les plus importantes sont[2] :

- Sur le côté droit, deuxième contreforts en bas Saint Ambroise de Carlo Simonetta (1649).

- Sur le troisième contrefort en hauteur : David de Gian Andrea Biffi (1597) et au centre Figure Masculine de Cristoforo Solari.

- Sur le sixième contrefort en hauteur, Vescovo, attribué à Angelo Marini.

- Dans le transept droit, dans les ébrasements entre la dixième et la quinzième fenêtre se trouvent une série de demi-figures de Saints, de la fin du XIVe siècle.

- Sur le huitième contrefort en hauteur, Constantin de Angelo Marini et au centre une remarquable Madeleine de Andrea Fusina.

- Sur la treizième fenêtre Catherine d'Alexandrie (en haut) et Saint Paul (en bas) toute deux de l’école de Bambaia.

- Sur le quinzième contrefort, en hauteur, Saint Pierre de l’école de Jacopino da Tradate, et au centre Saint Stéphane de Walter Monich.

- Sur le dix-septième contrefort, sur le chevet droit, en hauteur David et Abigaïl de Biagio Vairone.

- Sur le dix-neuvième contrefort, sur l'abside, au centre, Saint Jean Baptiste de Francesco Briosco (1514) et à droite David de Biagio Vairone.

Dans les ébrasements des vitraux en bas Isachab et Joachim de l’école de Bambaia, au centre deux Séraphin de Pieter Monich (1403) et en haut deux Anges attribués à Matteo Raverti et Niccolò da Venezia (1403). Au centre de la rosace se trouve la "razza", blason de Jean Galéas Visconti, flanquée de chaque côté par une figure représentant l’Annonciation, dessinée par Isacco Imbonate et Paolino da Montorfano (1402).

- Sur les contreforts vingt au centre Judas Maccabée de Fusina (1420) et en haut un Nu masculin de Jacopino da Tradate (1404), la Joueuse de cor de Giorgio Solari (1404) et le remarquable Géant de Matteo Raverti (1404).

- Sur la vingt-et-unième fenêtre, en haut, les statues de Adam, Abel, Caïn et Eve.

- Sur le vingt-et-unième contrefort en bas Tobit, attribué à la fin du XVe siècle début du XVIe siècle.

- Dans le chevet gauche, sur la vingt-deuxième fenêtre, Sibylle de Cumes du XVIe siècle.

- Sur le vingt-deuxième contrefort, en-dessous de la flèche Carelli : en haut un Prophète (XVIe siècle) et au centre Salomon (1508).

- Sur la vingt-troisième fenêtre en haut Adam (XIVe siècle et en bas Constantin XVe siècle.

- Sur la vingt-cinquième fenêtre, dans le transept gauche, Saint Roch (XVIe siècle), Saint Galdino, Alexandre V, ce dernier étant de l’école de Jacopino da Tradate, pour finir Saint François d'Assise (1438).

- Sur la vingt-sixième fenêtre quelques demi-figures de Saints de l’école borgognona et Sainte Radegonde attribuée à Niccolò da Venezia (1399).

- Sur la vingt-sixième Saint Bernard de la seconde moitié du XVIe siècle.

- Sur le vingt-septième contrefort Sainte Rosalie de Carlo Francesco Mellone (1695).

- Sur la vingt-neuvième fenêtre les statues de la Madeleine, Saint Monaco et Saint Nazaire.

- Sur la trentième fenêtre Saint Barthélemy de l’école de Jacopino da Tradate et demi-figures de Saints du XIVe siècle et XVe siècle.

- Sur la trente-et-unième, en bas, Apôtre tenant un livre, de l’école de Cristoforo Solari (seconde moitié du XVe siècle).

- Sur le côté gauche, trente-troisième fenêtre, Saint Roch de la première moitié du XVIe siècle.

- Sur la trente-cinquième Saint Sébastien de la moitié du XVe siècle.

- Sur le trente-septième contrefort, en haut, Judith attribuée à Antonio Rizzo.

- Sur la trente-huitième fenêtre un Prophète de la fin du XVIe siècle.

Décoration interne

Dans le mois de novembre, période dédiée à San Carlo Borromeo, sont exposés les toiles du cycle monumental dites « Quadroni di San Carlo » de la vie du saint et de ses miracles, peints par un groupe d'artistes du XVIIe siècle dans lesquels se détachent Il Cerano, Il Morazzone et Giulio Cesare Procaccini.

Contre-façade

Le portail central, en contre-façade est dessiné par Fabio Mangone au début du XVIIe siècle, mais l’œuvre sera réalisé seulement en 1820. Le couronnement révèle les statues de Saint Ambroise (de Pompeo Marchesi) et la statue de Saint Charles (de Gaetano Monti). Sur l’attique une plaque commémore les deux consécrations de 1418 et de 1577. Les vitraux des fenêtres classiques sont du XIXe siècle et celles de style néogothique sont du XXe siècle[2].

La méridienne

Près de l’entrée du Duomo se trouve la méridienne ayant le symbole du capricorne, elle est composée d’une ligne en laiton encastré dans le sol qui traverse la nef et ressort de trois mètres sur le mur gauche (au nord). Sur le mur faisant face au sud à une hauteur de pratiquement 24 mètres du sol, se trouve un trou à travers duquel à midi, un rayon de lumière se projette sur la bande de laiton. Sur le côté d'église il manque un arc de marbre, afin d'éviter que le trou se retrouve dans l'ombre. Sur les côté de la bande de laiton se trouve des plaques de marbre qui indiquent les signes du zodiaque et coïncident avec les dates de l’entrée du soleil.

L’instrument est réalisé en 1786 par les astronomes de l’Observatoire de Brera, plusieurs fois restauré puis finalement modifié en 1827 suite à la reconstruction du sol du Duomo[2].

La nef externe droite

Dans la première travée de la nef externe droite, se trouve le sarcophage de l’archevêque Aribert d'Intimiano (mort en 1045, dominé par la copie du fameux crucifix en cuivre recouvert de feuilles d'or. Aujourd'hui, l'original se trouve dans le Musée du Duomo. Il provient du monastère de Saint-Denis[2]. À gauche une inscription en marbre du XVIIe siècle :

« El principio dil Domo di Milano fu nel anno 1386. »

Les vitraux sont décorés par L’histoire de Saint-Jean évangéliste, ils sont de Cristoforo de' Mottis (1473-1477)[2].

Dans la seconde travée suivent les sarcophages des archevêques : Ottone Visconti et Giovanni Visconti, œuvres d’un maître campionese (XIVe siècle), se trouvent aussi deux colonnes en marbre rouge de Vérone qui proviennent de l’ancienne Basilique di Santa Tecla. Les vitraux racontent l’Histoire de l’ancien Testament œuvre de maîtres lombards et flamands (moitié du XVIe siècle)[2].

Dans la troisième travée se trouve la liste des archevêques de Milan et un vitrail représentant un autre Histoire de l’ancien Testament, œuvre de maîtres lombards, rhénanes et flamands (moitié du XVIe siècle)[2].

Dans la quatrième travée se trouve le sarcophage de Marco Carelli : un mécène qui a la fin du XIVe siècle a donné 35 000 ducats à la Fabbrica del Duomo afin d’accélérer les travaux de construction, l’œuvre est dessiné par Filippino degli Organi en 1406, quant aux statues, elles sont de Jacopino da Tradate[2].

Dans la cinquième travée se trouve une pierre tombale ainsi que le projet de façade de Giuseppe Brentano, suivis à gauche par la tombe de Gian Andrea Vimercati, mort en 1548. Celle-ci est décorée par une Pietà et deux bustes de Bambaia (première moitié du XVIe siècle). Le vitrail "foppesca" (mais qui n’est pas une œuvre de Vincenzo Foppa) représente l’Histoire du Nouveau Testament (1470-1475) il est de maîtres lombards qui se sont inspirés d’œuvres de grands peintre avec aussi une influence de l’école de Ferrare, c'est l'un des vitraux les plus beaux de la cathédrale[2].

Dans la sixième travée se trouve l'autel de Sainte-Agathe composé de colonnes composite et de frontons, œuvre de Pellegrino Tibaldi, où se trouve le retable de Federigo Zuccaro représentant Saint-Pierre rendant visite en prison à Saint-Agathe (1597). Sur le vitrail se trouve l’histoire de Saint-Eloi de Niccolò da Varallo (1480-1489)[2].

Dans la septième travée se trouve l’autel du Sacré Cœur dessiné par Pellegrini, avec un retable en marbre d'Edoardo Rubino (placé en 1957). Le vitrail dessiné en 1958 par Jànos Hajnal, rappelle les cardinaux Schuster e Ferrari, tous deux archevêques de Milan[2].

La huitième travée dévoile l’autel de Marie, toujours dessiné par Pellegrini, avec un retable en marbre de la Virgo Potens, œuvre datant certainement de 1393. Les vitraux représentent les histoires de Sainte-Thècle et Sainte-Agnès c’est un œuvre de Pompeo Guido Bertini de 1897-1905[2].

La nef externe gauche

Dans la première travée de la nef externe gauche se trouve la méridienne et les vitraux représentant les histoires de David œuvre d'Aldo Carpi (1939)[2].

La seconde travée abrite le baptistère, œuvre de Pellegrini, qui est composé d’un temple à base carré soutenu par quatre colonnes corinthiennes, con entablement et tympans sur les quatre côtés. Au centre se trouve un font représentant un sarcophage romain en porphyre. Sur les murs se remarque deux plaques en marbre rouge de Vérone avec pour reliefs des Apôtres, probablement une œuvre des maîtres maestri campionesi elle date de la fin du XIIe siècle et provient de Santa Maria Maggiore. Le vitrail a été recomposé avec des fragments du XVe siècle et illustre l’Avènement du Nouveau Testament[2].

Dans la troisième travée se remarque le monument en l’honneur des archevêques Giovanni Arcimboldi, Guido Antonio Arcimboldi et Giovanni Angelo Arcimboldi, attribué à Galeazzo Alessi ou à Cristoforo Lombardo (1599). Le vitrail évoque Saint-Michel Archange il est de Giovanni Domenico Buffa (1939)[2].

Dans la quatrième travée il y a un intéressant vitrail symbolisant les Histoires des Quatre Saints Couronnés de Corrado de' Mochis à partir des dessins de Pellegrino Tibaldi (1567)[2].

Dans la cinquième il y a une reproduction, datant de 1832, de la Tarchetta d'Amadeo, les fragments originaux se trouvent aujourd’hui au Castello Sforzesco. Le vitrail de Pietro Angelo Sesini, probablement dessiné par Corrado de' Mochis, évoque la Pentecôte, le Transit et l’Assomption (1565-1566)[2].

Dans la sixième travée il y a l’autel du crucifix de Saint-Charles, ouvrage de Pellegrino Tibaldi, le crucifix en bois que Charles Borromée porta en procession durant la peste de 1576. Le vitrail est décoré par les Histoires de Sainte-Hélène, de Rainoldo da Umbria et de Valerio Perfundavalle (1574)[2].

Dans la septième travée se lève l’autel de Saint-Joseph œuvre encore de Pellegrino Tibaldi, avec un retable du Mariage de la Vierge d’Enea Salmeggia et les statues de Aaron et David de Francesco Somaini (datés après 1830). Le vitrail avec les Histoires de Saint-Joseph est en partie de Valerio Perfundavalle (1576)[2].

La dernière travée abrite l’autel de Saint-Ambroise, toujours de Pellegrino Tibaldi, avec le retable de Saint-Ambroise imposant la pénitence à Théodose de Federico Barocci (1603). Le vitrail évoque les Histoires de Saint-Ambroise de Pompeo Bertini[2].

Bras sud du transept

Dans le transept droit se dresse un remarquable monument dédié à Gian Giacomo Medici dit le Medeghino, c’est une œuvre de Leone Leoni datant de 1560-1563. Il se compose d’un cinquième de marbre de Carrare, avec une base où s’appuient deux colonnes toscanes en brèche rouge d‘Arzo, qui soutiennent un entablement afin de créer un sanctuaire. Sous celui-ci se trouve une statue en bronze représentant le Medeghino. L’œuvre qui représente une réinterprétation du style de Michel-Ange devait être unit au sarcophage par la partie supérieur, mais qui n’a pas été faite suivant les règles établit par le Concile de Trente en matière de sépulture dans les églises. Sur les côtés se trouvent deux statues de bronze : à droite Allégorie de la paix avec bas-relief de Ticino, à gauche la Milice avec bas-relief de l’Adda. La partie supérieure est décorée par deux épigraphes dédiés à Medeghino et à son frère Gabriele. Le fronton central a un bas-relief représentant la Nativité, couronné par le blason des Médicis soutenu par deux puttos. Deux autres colonnes de marbre veinées plus hautes dominent les statues de bronze de la Prudence (à droite) et de la Fama (à gauche) [2].

Le vitrail est une œuvre de Giovan Battista Bertini (1849) et représente l’Histoire de Saint Gervais et Saint Protais[2].

Intéressant l’autel adjacent du XVIe siècle en marbre polychrome antique, ayant deux rangées de niches et de colonnes, il fut construit par Pie IV. Le vitrail avec l’Histoire de Jacques le Majeur est une œuvre de Corrado de' Mochis datant de 1554-1564[2].

À la fin de la nef médiane se trouve l’abside datant de la seconde moitié du XVIIe siècle, elle s'ouvre sur la chapelle de Saint Jean Bono. À l’intérieur de celle-ci se trouve un autel avec une statue de Elia Vincenzo Buzzi (1763), alors que les reliefs sur les ogives de voûte sont de Giuseppe Rusnati, Giovan Battista e Isidoro Vismara, Carlo Simonetta et autres (datant de la fin du XVIIe siècle). Le trois vitraux représentant l’Histoire di san Giovanni Bono sont de Bertini (1839-1842)[2].

La nef de gauche quant à elle a une sortie latérale divisée en trois portes : celle du milieu mène au sous-sol de l’archevêché, faite pour Charles Borromée. Ici le vitrail représentant l’Histoire de Sainte Catherine d'Alexandrie a été dessiné par Biagio Arcimboldi et Giuseppe Arcimboldo et a été réalisé par Corrado de' Mochis (1556). L’autel de Saint Martin est décoré par un retable en marbre avec la Présentation de Marie il est de Bambaia (1543), c’est aussi l’auteur des reliefs à la base des colonnes (à part celles de la niche de droite représentant Sainte Catherine qui est de Cristoforo Lombardo) et des statues. L’Antependium représentant la Naissance de la Vierge est une œuvre de Antonio Tantardini (1853). Le vitrail représentant l’Histoire de Saint Martin est du tardif XVIe siècle il est de différents artistes, tel que Michelino da Besozzo, à qui l’on attribue aussi les Prophètes des flèches[2].

En face du mausolée aux Médicis il y a la statue la plus célèbre du Duomo : Saint-Barthélemy Ecorché (1562), œuvre de Marco d'Agrate, où le saint montre sa peau jetée comme une étoffe sur ses épaules[2].

Suit ensuite l’autel de Saint Agnès, réalisé par Martino Bassi, il est décoré par un retable en marbre et représente le Martyre de Sainte Agnès réalisé celui-ci par Carlo Beretta (1754)[2].

Bras nord du transept

Dans la nef de droite du bras nord du transept se trouve un autel (fin XVIe siècle avec un retable en marbre dédié à Sainte Thècle entre les lions œuvre de Carlo Beretta (1754) et un antependium de 1853 de Antonio Tantardini. Le second autel du XVIe siècle, a un retable en marbre aves des Crucifix et Saints ouvrage de Marcantonio Prestinari (1605), alors que le vitrail représente l’Histoire de Saint Jean Damascène il est lui de Nicolò da Varallo (1479)[2].

Sur le mur du fond se trouve une petite porte donnant accès aux principaux escaliers et aux terrasses (par ascenseur), auparavant celle-ci était réservée aux personnage plus illustres. Le vitrail représentant l’Histroire de Saint Charles est de 1910[2].

Dans la nef médiane il y a une abside où se trouve la chapelle de la Madone de l’Arbre, dessinée par Francesco Maria Ricchino (en 1614) et réalisée avec quelques modifications par Fabio Mangone et Tolomeo Rinaldi, mais celle-ci est fermée au public. La façade interne de l’arc est décorée par des reliefs de la moitié du XVIe siècle : à gauche la Nativité et la Présentation au Temple de l’école de Bambaia, la Crèche de Noël de Cristoforo Solari, le Christ entre les docteurs de l’Eglise de Angelo Marini et les Noces de Cana de Marco d'Agrate. Les reliefs sur le voûte sont par contre de Gian Andrea Biffi, Giovanni Pietro Lasagna et du Prestinari (1615-1630). L’autel est décoré par une Madone avec l’Enfant de Elia Vincenzo Buzzi (1768). Les trois vitraux représentant l’Histoire de la Vierge sont des œuvres de Giovanni Battista Bertini (1842-1847)[2].

Devant la chapelle se trouvent les tombes de différents archevêques dont Federico Borromeo il y a aussi le chandelier Trivulce, une œuvre majestueuse en bronze donnée par l’archiprêtre G. A. Trivulce en 1562 : C’est un chef d’œuvre de la sculpture gothique, réalisée en majeure partie durant le XIIe siècle et attribuée à Nicolas de Verdun ou à des artistes rhénans opérant à cheval entre le XIVe siècle et le XVe siècle. Le pied s’appuie sur des animaux chimériques et tout le long du corps est couronné par des vrilles et spirales qui encadrent des Scènes de l'Ancien Testament, Arts libéraux, Fleuves et Adoration des Mages[2].

Dans la nef de gauche se trouve l’autel dédié à Sainte Catherine, l’unique autel gothique de la cathédrale qui soit en grande partie authentique. Il est décoré par des statues de Saint Jérôme et de Saint Augustin attribuée à Cristoforo Solari (début du XVIe siècle), les statuettes sont elles de la du XIVe siècle et sont attribuables à Giovannino de' Grassi[2].

Le vitrail représente l’Histoire de Saint Catherine de Sienne œuvre de Corrado de' Mochis (1562) et la Vie de la Madone de Giovanni da Monte Cremasco (1562-1567)[2].

À gauche se trouve le monument funèbre de l'archevêque Filippo Archinto œuvre de Baldassarre da Lazzate (1559 environ), dominé par le vitrail des Apôtres de Carlo Urbino (1567)[2].

Tour-lanterne

Au centre de l’église s’ouvre la tour-lanterne de Giovanni Antonio Amadeo, haute de 68 mètres et ayant une base de forme octogonale, soutenue pas quatre arcs à ogives et pendentifs. La voûte elle-même est dominée par des tympans à ogive et par quatre arcs à ogive, non visible, cachés par des arcs[2].

Les fresques dans les pendentifs représentant les Docteurs de l’Eglise sont des œuvres de l’école lombardes de 1560-1580 environ. Le profil des arches abrite 60 statues de Prophètes et Sibylles elles sont en style gothique international et datent de la moitié du XVe siècle, elles sont influencées par l’art de Bourgogne et rhénan qui semblent anticipée la Renaissance lombarde. Les vitraux des fenêtres sont de 1958 et représentent les évènements du Concile œcuménique Vatican II[2].

Presbytère

Le presbytère est entouré de dix piliers et est modifié à la fin de la Renaissance, puis de nouveau en 1986 avec une réforme liturgique fonctionnelle. Aujourd’hui il part de la coupole pour finir sur la nef centrale. Charles Borromée fait aligner les chaires et fait réaliser d’autres modifications, œuvre est de Pellegrino Tibaldi qui respecte les dictes du concile de Trente. Aujourd’hui le presbytère est divisé en deux parties et permet diverses fonctions[2].

Le presbytère donne accès à un escalier semi-circulaire et occupe une grande partie de la nef centrale et du vieux chœur (où se réunissait les juridictions civiles et celles de confréries), il a différents plans repavés récemment sur une décoration de Pellegrino Tibaldi. Sur le point le plus élevé se trouve l'autel majeur provenant de la basilique de Santa Maggiore, consacré par Martin V en 1418, qui marque l’ouverture officielle de la nouvelle cathédrale. La position surélevée actuelle a été décidé par Charles Borromée. Au centre de l’autel se trouvent des reliefs sur les plaques internes qui le composent, qui faisaient partie d’un sarcophage romain-païen du IIIe siècle et réutilisées comme sépulture par un martyre chrétien, comme le témoigne une croix sur le fond et un parchemin. La cathèdre et l’ambon sont de 1985 et sont accompagnés de deux chaires du XVIe siècle, projetés par Pellegrino Tibaldi. Le côté présent des reliefs de l’Ancien Testament et quatre cariatides avec les Docteurs de l’Eglise, le côté droit est dédié au Nouveau Testament et des sculptures en bronzes représentent des Evangélistes, avec ramures en bronzes, dorées et argentées œuvre de Giovanni Andrea Pellizzone et les bronzes de Francesco Brambilla il Giovane (1585-1599)[2].

Entre les deux piliers se trouvent les grands orgues. Derrière s’ouvre le chœur des chanoines (1986) avec le Temple (ciborium) de Pellegrino Tibaldi, puis le tabernacle cylindrique à tours, donné en 1591 par Pie IV. Le ciborium détermine aussi la limite avec la chapelle et l’autre section du presbytère. Il s’agit d’un espace séparant et recueillant réalisé en 1986 dans l’ancien presbytère et dans le chœur, où ils peuvent accueillir les fidèles durant le liturgie de la semaine[2].

Le chœur délimité cette zone et est composé d’une double rangées de stalles sculptées par Giacomo, Giampaolo e Giovanni Taurini, Paolo de' Gazzi et Virgilio de' Conti à partir des dessins de Pellegrino Tibaldi, Aurelio Luini et Giulio Cesare Procaccini en 1567-1614. Les reliefs racontent 71 épisodes (l’Histoire de la vie de Saint Ambroise et d’autres martyrs dans l’ordre supérieur, puis l’Histroire des archevêques de Milan dans celui inférieur[2].

Galerie

Références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Duomo di Milano » (voir la liste des auteurs)

- Pierluigi De Vecchi ed Elda Cerchiari, I tempi dell'arte, volume 2, Bompiani, Milano 1999, p. 20.

- AA.VV., Milano, Touring Club Italiano, Milano 1998, (ISBN 88-365-1249-6).

- De Vecchi-Cerchiari, cit., p. 20.

- AA.VV., Lombardia, Edizioni Touring Club Italiano, Milano 2001.

- Duomo di Milano|autore=Ernesto Brivio (CNR)|accesso=03-05-2007

- AA.VV., Lombardia, Touring Club Editore, Milano 2001.

- De Vecchi-Cerchiari, cit., p. 21.

- TCI, Milano, cit., p. 154.

- Duomomilano.it (Duomo Monumento, Curiosità, "Finalmente la Madonnina").

- Duomomilano.it (Duomo Monumento, Luoghi del Duomo, Terrazze);

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Catégories :- Cathédrale de Lombardie

- Cathédrale gothique

- Architecture gothique en Italie

- Patrimoine du XIVe siècle

- Patrimoine du XVe siècle

- Église de Milan

Wikimedia Foundation. 2010.