- Traité d'optique (Alhacen)

-

Le Traité d’Optique (en arabe : Kitab al-Manazir, en latin : De Aspectibus ou Opticae Thesaurus: Alhazeni Arabis) est un ouvrage en sept volumes, traitant de domaines scientifiques variés, l’optique, la physique islamique, les mathématiques, la médecine, l’anatomie et la psychologie islamique, écrit par le scientifique musulman Irakien Ibn al-Haytham (nom latinisé en Alhacen ou Alhazen en Europe), entre 1011 et 1021, alors qu'il était en résidence surveillée au Caire, en Égypte. Le livre a eu une influence importante sur le développement de l'optique et de la science en général car il a transformé radicalement la connaissance de la lumière et de la vision, et a introduit la méthode scientifique expérimentale. En conséquence, Ibn al-Haytham est considéré comme le père de l'optique moderne[1], le pionnier de la méthode scientifique moderne[2] et le fondateur de la physique expérimentale [3] et certains, pour ces raisons, l’ont décrit comme le premier scientifique[4]. Le Traité d'optique a été classé aux côtés du Philosophiae Naturalis Principia Mathematica d’Isaac Newton comme l'un des livres les plus importants de l’histoire de la physique[5], à l’origine d'une véritable révolution scientifique dans le domaine de l’optique [6] et de la perception visuelle[7].

Le Traité d'optique contient également les premières explications et descriptions dans le domaine de la psychologie de la perception visuelle et des Illusions d’optique[8], ainsi que de la psychologie expérimentale[9] et la première des descriptions précises de la chambre noire, préfigurant l’invention de l’appareil photographique moderne[10]. Dans la médecine de l’époque et l’ophtalmologie de l’Islam médiéval, le livre a également suscité des progrès importants dans le domaine de la chirurgie oculaire du fait qu’il a expliqué correctement, pour la première fois, le processus de la vision[11]. Ce travail a également eu une influence sur l'utilisation de la perspective dans l’art de la renaissance ainsi que l’invention du télescope et du microscope[12].

Sommaire

Vue d’ensemble

Optique et vision

Dans l’antiquité classique, il y avait deux grandes théories sur la vision. La première théorie, la théorie de l’émission qui a été appuyée par des penseurs tels qu’Euclide et Ptolémée, postulait que la vision fonctionnait grâce à l’émission par l'œil d’un rayon de lumière. La deuxième théorie, la théorie de l'intromission, appuyée par Aristote et ses disciples, professait que les formes physiques entraient dans l'œil en provenance des objets. Alhacen a fait valoir sur la base des observations courantes (comme le fait que l'œil pouvait être ébloui ou même blessé lorsqu’on fixait une très forte lumière) et des arguments logiques (tels que la façon dont les rayons provenant des yeux pouvaient atteindre des étoiles éloignées dès que nous ouvrons l’œil ou l'instant d’après), pour soutenir que nous ne pouvons pas voir grâce à des rayons émis par l'œil, ni par le biais de formes physiques entrant dans l'œil. Alhacen a développé une théorie alternative très astucieuse qui expliquait le processus de la vision par des rayons de lumière parvenant à l'œil à partir de chaque point d’un objet, hypothèse qu’il a démontrée grâce à l'utilisation de la méthode expérimentale[13].

Ibn al-Haytham a prouvé que les rayons de lumière voyageaient en ligne droite et a procédé à un certain nombre d'expériences de réfraction et de réflexion avec des lentilles et des miroir[14].Il a également été le premier à décomposer les rayons de lumière réfléchie et réfractée en deux composantes verticale et horizontale, ce qui fut un progrès fondamental pour l'optique géométrique[15].Il a également découvert un résultat similaire à la loi des sinus de Snell, mais il n'a pas pu le quantifier et en tirer une formule mathématique[16]. On attribue également à Ibn al-Haytham l'invention de la chambre noire et du sténopé[10].Alhacen a également écrit sur la réfraction de la lumière, en particulier sur la réfraction atmosphérique par exemple, phénomène qui expliquait le crépuscule le matin et le soir. Il a résolu le problème de trouver le point focal d’un miroir convexe où un rayon provenant d'un point est réfléchi vers un autre point. Il a également travaillé sur la décomposition de la lumière en couleurs primaires[14], réalisé des expériences sur la vitesse maximale de la lumière[17],[18],[19], découvert que la vitesse de la lumière est variable et qu’elle est plus lente dans les corps les plus denses[17], spéculé sur la propagation rectiligne et les aspects électromagnétiques de la lumière [19] et avancé l’idée que les rayons de lumière sont des courants de particules d’énergie [20] voyageant en ligne droite[21]. Il a aussi découvert l’aberration spérique[22].

Ibn al-Haytham a étudié minutieusement le passage de la lumière dans différents milieux et a découvert les lois de la réfraction. Il a également effectué les premières expériences sur la décomposition de la lumière en couleurs primaires[14]. Son livre Kitab al-Manazir (Traité d'optique) a été traduit en latin au Moyen Âge, de même que son livre traitant des couleurs du coucher de soleil. Il a étudié longuement l’aspect théorique de divers phénomènes physiques tels que les ombres, les éclipses, les arcs-en-ciel et a spéculé sur la nature physique de la lumière. Il a été le premier à décrire avec précision les différentes parties de l’œil et à donner une explication scientifique au processus de la vision. Il a également tenté d'expliquer la vision binoculaire et l’augmentation de la taille apparente du soleil et de la lune à l’approche de l’horizon. Il est connu pour avoir été le premier à utiliser la chambre noire et n’a pas hésité à remettre en cause la théorie de la vision de Ptolémée et d’Euclide selon laquelle les objets sont éclairés par des rayons de lumière émanant des yeux, car selon lui les rayons provenaient de l'objet situé dans le champ de vision et non pas des yeux. Grâce à ces vastes recherches sur l'optique, il a été considéré comme le père de l'optique moderne[1].

Dans ses travaux sur l'optique, Alhacen décrit la vision comme la déduction de propriétés distinctes de deux objets semblables et différents. L'œil perçoit la taille, la forme, la transparence (couleur et luminosité), la position et le mouvement par une distinction cognitive qui est tout à fait différente de la perception par la simple distinction des caractéristiques de l'objet. La faculté de l'esprit, pour Alhacen, comprend la perception par le jugement et la déduction des propriétés des objets de même schéma et structure. Alhacen termine son travail en concluant que la distinction opérée par la faculté de jugement et de déduction s’ajoute à la détection des objets visibles et n’est pas due à la seule perception. Nous reconnaissons les objets visibles que nous voyons souvent. La reconnaissance d'un objet n'est pas pure perception parce que nous ne reconnaissons pas tout ce que nous voyons. En fin de compte, la reconnaissance ne se fait pas sans mémorisation. La reconnaissance est due à la déduction en raison de notre capacité mentale à déterminer ce que sont les objets. Alhacen utilise notre capacité à reconnaître des catégories et à comparer leurs caractéristiques à celles d’objets similaires pour permettre la reconnaissance en procédant par déduction. Alhacen conclut en outre que nous traitons des stimuli visuels dans des délais très courts qui nous permettent de reconnaître et d’associer les objets par déduction, mais nous n'avons pas besoin de syllogisme pour les reconnaître. Ces schémas sont entièrement stockés dans notre esprit.

Sami Hamarneh cite plusieurs exemples de descriptions d'Ibn al-Haytham qui sont conformes aux lois de l’optique moderne[19]:

- Il a expliqué que la vision résultait de la pénétration à l'intérieur de l’œil de la lumière provenant de l'objet, amorçant ainsi une remise en cause de l'ancienne croyance selon laquelle elle était due à un rayon lumineux émanant de l’œil (théorie des émissions).

- Il a montré que la région de l'œil qu’on appelle cornée a une forme courbe et est reliée à la conjonctive, mais la cornée ne fait pas partie de la conjonctive.

- Il a suggéré que la face interne de la cornée au point où elle rejoint l’orbite de l'œil devient concave parallèlement à la courbure de sa face externe. Le bord des surfaces du foramen orbital et la partie centrale de la cornée se rejoignent, mais ne fusionnent pas.

- Il a essayé en utilisant l’ hyperbole et l’optique géométrique de tracer et de formuler les lois de base de la réflexion, de la réfraction atmosphérique et de la réfraction des rayons de lumière. Il a spéculé sur les aspects électromagnétique de la lumière, la vitesse de la lumière et sa propagation rectiligne. Il a observé la formation d’une image dans une chambre noire au cours d'une éclipse solaire (le principe du sténopé).

- Il a déclaré que le cristallin est la partie de l'œil où se réalise la première étape du processus de la vision.

- Il a théorisé sur la façon dont l'image est transmise par l'intermédiaire du nerf optique au cerveau et fait une distinction entre les corps lumineux et non lumineux.

Le Traité d'optique apporte également la première définition correcte du crépuscule, parle de la réfraction atmosphérique, montre que le crépuscule commence seulement lorsque le Soleil est à 19 degrés au-dessous de l’horizon et utilise une démonstration géométrique complexe pour mesurer la hauteur de l'atmosphère terrestre qu’il estime à 52000 passuum (49 milles)[23], ce qui est très proche des mesures modernes qui sont de 50 milles.

Le Traité d'optique est considéré par certains comme le point de départ de la psychologie expérimentale. Ibn al-Haytham a utilisé la méthode expérimentale dans son travail de pionnier sur la psychologie, la perception visuelle et les illusions d’optique. Ses recherches et ses expériences sur la psychologie et la perception visuelle comprennent la sensation, les variations de sensibilité, le sens du toucher, la perception des couleurs, la perception de l’obscurité, l’explication psychologique de la vision binoculaire[9].

Ibn al-Haytham a décrit d’autres appareils dans le Traité d'optique, outre la chambre noire, une chambre obscure spécialement aménagée avec une ouverture spécialement conçue pour contrôler l'admission de la lumière et des tubes d’observation[24]. Le Traité d'optique est également réputé avoir fourni la plus ancienne preuve historique qu’une loupe grossissante, une lentille convexe formait une image agrandie. Sa traduction en latin au XIIe siècle a contribué à l'invention des lunettes de vue au XIIIe siècle en Italie[25].

La première mention d'une loupe, c'est-à-dire une lentille convexe formant une image agrandie, remonte au Traité d’Optique publié par Ibn al-Haytham (Alhazen) en 1021. Les propriétés de la loupe ont été connus des Européens par la traduction du livre en latin au XIIe siècle[26]. Ibn al-Haytham décrit sa loupe comme suit :

« Si un objet est observé à travers un milieu dense sphérique dont la surface courbe est tournée vers l'œil et se situe entre l'œil et le centre de la sphère, l'objet apparaît grossi[27]. »

— Alhazen

Méthode scientifique

Roshdi Rashed note que par la promotion de l'utilisation d'expériences dans la recherche scientifique, al-Haytham joué un rôle important sur la scène de la science moderne.[28]Rosanna Gorini a écrit ce qui suit sur l’introduction de la méthode scientifique dans le Traité d’ optique:

« Selon la majorité des historiens al-Haytham fut le pionnier de la méthode scientifique moderne. Avec son livre il a changé le sens du terme optique et a établi le principe de la réalisation d’expériences dans ce domaine, comme une règle pour obtenir des preuves. Ses recherches sont basées non pas sur des théories abstraites, mais sur des preuves expérimentales et ses expériences ont été systématiques et reproductibles. »

— Rosanna Gorini [2]

La méthode scientifique d’Ibn al-Haytham était très similaire à la méthode scientifique moderne et comportait les procédures suivantes [29]:

- Observation

- Définition du problème

- Formulation d’une hypothèse

- Vérification de l'hypothèse au moyen de l’expérimentation

- Analyse du résultat des expériences

- Interprétation des donnée et formulation des conclusions

- Publication des résultats

L'un des aspects associés aux recherches en optique d’Ibn al-Haytham est liée à un recours systématique à une méthodologie d'expérimentation (i'tibar) et aux essais contrôlés dans ses investigations scientifiques. En outre, ses méthodes expérimentales reposent sur la combinaison de la physique classique (ilm tabi'i) avec les mathématiques (ta'alim, géométrie en particulier) en termes de conception les rudiments de ce qui pourrait être désigné comme un modèle hypothése-déduction dans la recherche scientifique. Cette approche mathématique et physique de la science expérimentale a sous-tendu la plupart des propositions du Kitab al Manazir (Traité d'optique, De aspectibus ou Perspectivae) et a constitué le fondement de ses théories sur la vision, la lumière et la couleur, ainsi que ses recherches en catoptrique et dioptrique. Son héritage a également été enrichi par la «réforme» de son Traité d’optique par Kamāl al-Dīn al-Fārisī († ca. 1320) dans son Tanqih Kitab al-Manazir (La révision du Traité d’optique d’Ibn al-Haytham)[30],[31],[8].

Il a décrit son approche expérimentale dans l'introduction du livre comme suit [8]:

« Nous devons distinguer les propriétés des éléments et recueillir par induction ce qui a trait à l'oeil au moment de la vision et ce qui est lié à une sensation uniforme, immuable, manifeste et non sujette au doute. Ensuite nous devons progresser dans notre enquête et notre raisonnement, progressivement et méthodiquement, en critiquant les postulats initiaux et en avançant avec prudence vers les conclusions, notre objectif dans tout ce que nous faisons doit être l'objet d'une inspection et d'un examen rigoureux, en évitant de suivre les préjugés et en prenant soin dans tout ce que nous jugeons et critiquons de ne pas perdre de vue que nous cherchons la vérité et de ne pas nous laisser influencer par une opinion préconçue. »

— Alhazen

D’Ibn al-Haytham à nos jours, la méthode scientifique a toujours mis l'accent sur la recherche de la vérité :

« La vérité est recherchée pour elle-même. Et ceux qui sont engagés dans une quête du savoir par goût de la vérité ne sont pas intéressés par autre chose. La recherche de la vérité est difficile et la route qui y conduit est ardue[32]... »

— Alhazen

« Comment la lumière voyage-t-elle à travers les corps transparents ? La lumière traverse les milieux transparents en ligne droite seulement. ... Nous l’avons expliqué de manière exhaustive dans notre Traité d'optique. Mais permettez-nous maintenant de mentionner quelque chose pour le prouver de manière convaincante: le fait que la lumière voyage en ligne droite est clairement observé lorsque la lumière entre dans une salle sombre à travers des trous. ... le trajet de la lumière sera clairement observable grâce à la poussière en suspension dans l'air[33]. »

— Alhazen

La conjecture selon laquelle la lumière voyage à travers les corps transparents en ligne droite seulement , a été vérifiée par Alhacen au bout de plusieurs années d'efforts. La démonstration de sa conjecture consistait à placer un bâton ou un fil tendu directement à côté du faisceau lumineux, pour prouver que la lumière voyage en ligne droite[34].

Le terme expérience lui-même trouve peut être son origine dans le Traité d'optique. Ibn al-Haytham utilisait les termes arabe i'tabara, 'itibaret mu'tabir pour désigner ses expériences. Au cours de la traduction du livre en latin, ces termes ont été traduits par experimentare (ou experiri), experimentum et experimentatar respecivement[35].

Le concept du rasoir d'Ockham est également présent dans le Traité d'optique. Par exemple, après avoir démontré que la lumière est générée par les objets lumineux et émise ou réfléchie vers les yeux, il déclare que par conséquent, la théorie des émissions de rayons [visuels] est superflue et inutile. [36]

Traductions en latin

Le Traité d’Optique a été traduit en latin par un savant inconnu à la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle[37]. Il a été imprimé par Friedrich Risner en 1572, sous le titre d’Opticae thesaurus : Alhazeni Arabis libri septem, nuncprimum editi ; Eiusdem liber De Crepusculis et Nubium ascensionibus [2]. Risner est également l'auteur de la variante de nom Alhazen qui était connu auparavant en Occident sous le nom d’Alhacen, qui est la transcription correcte du nom arabe[38]. Ces travaux ont bénéficié d'une excellente réputation au cours du Moyen Âge. Les œuvres d’Alhacen sur des sujets de géométrie ont été découvertes à la bibliothèque nationale à Paris en 1834 par EA Sedillot. D'autres manuscrits sont conservés à la Bodleian Library d’Oxford et à la bibliothèque de Leyde. Les études d’optique d’Ibn al-Haytham ont exercé une grande influence sur un certain nombre de développements ultérieurs, comme le télescope qui a jeté les fondements de l'astronomie optique[39].

Héritage

L'auteur du traité d'optique, Ibn al-Haytham (Alhazen), a été décrit comme le père de l’optique , le pionnier de la méthode scientifique moderne, et le premier scientifique .

L'auteur du traité d'optique, Ibn al-Haytham (Alhazen), a été décrit comme le père de l’optique , le pionnier de la méthode scientifique moderne, et le premier scientifique .

Le Traité d'optique a provoqué une révolution scientifique des connaissances en optique [6] et en perception visuelle[7] et jeté les bases de l'optique moderne[1], de la méthode scientifique[2], de la physique expérimentale [3] et de la psychologie expérimentale[9], raisons pour lesquelles il a été classé à côté du Philosophiae Naturalis Principia Mathematica d’Isaac Newton comme l'un des livres les plus marquants de l’histoire de la physique[5]. La traduction latine du Traité d'optique a influencé les travaux ultérieurs, de nombreux scientifiques européens, tels que Robert Grossetête, Roger Bacon, John Peckham, Vitellion, Guillaume d'Ockham, Léonard de Vinci, Francis Bacon, René Descartes, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, et d'autres[40],[12]. Le Traité d’Optique a également jeté les bases d'un grand nombre de technologies optiques plus tardives, comme les lunettes de vue[25], l’appareil photographique[10], le télescope et le microscope, la microscopie, la chirurgie de la rétine et la Vision robotique. Richard Powers considère que la méthode scientifique d’Ibn al-Haytham et le scepticisme scientifique utilisé dans ses expérimentations sur l'optique est l’une des innovations les plus importantes du IIe millénaire[12].

Outre son influence sur les sciences et la technologie, le Traité d’optique a aussi influencé d'autres aspects de la culture occidentale. Dans le domaine de la religion par exemple, John Wyclif, le théologien inspirateur de la Réforme protestante, se référait à Alhazen dans une discussion sur les sept péchés capitaux en termes de déformation des sept types de miroirs décrits dans De aspectibus. En littérature, Guillaume de Lorris fait l'éloge du Traité d’optique d'Alhazen dans le Roman de la Rose et Geoffrey Chaucer le mentionne dans Les Contes de Cantorbéry. Dans le domaine des art en particulier, le Traité d'optique a jeté les bases de la technique de la perspective linéaire et l'utilisation de la perspective dans l'art de la Renaissance (voir la thèse de Hockney-Falco)[41]. La technique de la perspective linéaire a été également employée dans le tracé des cartes par les géographes européens à l’époque des Grandes découvertes, comme la carte de Paolo Toscanelli qui a été utilisée par Christophe Colomb pour son voyage dans le Nouveau Monde[12].

Robert S. Elliot a écrit ce qui suit sur le traité d'optique :

« Alhazen a été l'un des plus remarquables chercheurs en optique de tous les temps et a publié sur ce sujet un traité en sept volume qui a eu une grande notoriété tout au long de la période médiévale et a fortement influencé la pensée occidentale, notamment celle de Roger Bacon et Kepler. Ce traité étudie les miroir déformants, miroirs concaves et miroirs convexes ainsi que les miroirs cylindriques et les miroirs sphériques, anticipant le principe de Fermat il a mesuré l’indice de réfraction et le pouvoir grossissant des lentilles. Il contient une description remarquablement limpide du système optique de l'œil, étude qui a conduit Alhazen à la conviction que la lumière se compose de rayons lumineux provenant de l'objet observé et non pas des yeux, un point de vue contraire à celui d’Euclide et de Ptolémée. »

— R. S. Elliott [42]

George Sarton, le père de l 'histoire des sciences, a écrit dans l’Introduction à l'histoire des sciences :

« Les écrits d’Ibn Haytham révèlent un degré élevé de développement des facultés d’expérimentation. Ses tables de correspondance entre l’Angle d'incidence et la réfraction de la lumière passant d'un milieu à un autre montrent à quel point il avait approché la découverte de la loi de constance des sinus (loi de Snell), attribuée plus tard à Willebrord Snell. Il a attribué correctement la cause du crépuscule à la réfraction atmosphérique, liée à une position du soleil située à 19 degrés au-dessous de l'horizon, au début du phénomène le matin ou à sa fin le soir. »

— Dr. A. Zahoor et Dr. Z. Haq [43]

Matthias Schramm a écrit dans son Ibn al-Haythams Weg zur Physik:

« Grâce à un examen plus approfondi de la conception des modèles mathématiques d'Ibn al-Haytham et du rôle qu'ils jouent dans sa théorie de la perception des sens, il devient évident qu'il a été le véritable fondateur de la physique au sens moderne du mot, en fait il a anticipé de six siècles les idées fertiles qui devaient marquer le début de cette nouvelle branche de la science. »

— Matthias Schramm [44]

Volumes

Livre I

Dans le Livre I, Ibn al-Haytham commence par une introduction sur les deux doctrines de la vision qui dominaient auparavant la pensée antique sur l'optique : la théorie de l'intromission des partisans de la philosophie naturelle [45](Aristote et ses disciples) selon laquelle la vision est assurée par une forme en provenance de l'objet observé et dirigée vers l’œil , et la théorie des émissions des mathématiciens (comme Euclide, Ptolémée et Al-Kindi) selon laquelle la vision est assurée par un rayon émis à partir de l'œil vers l'objet visible. Il déclare [8]:

« Ces deux théories semblent diverger et se contredire l’une l’autre si elles sont prises au pied de la lettre. Cependant, si l’on examine chacune des deux différentes doctrines, il existe deux hypothèses, soit l'une d'entre elle est vraie et l'autre fausse, soit elles sont toutes les deux fausses, la vérité étant à rechercher dans une théorie qui n’est aucune des deux, ou encore toutes les deux peuvent conduire à une autre doctrine qui serait la bonne … Cela étant le cas… et parce que la manière dont fonctionne la vision n'a pas été vérifiée, nous avons cru approprié de porter toute notre attention sur ce sujet et de nous appliquer sérieusement à l’examiner, et de nous enquérir avec diligence de sa nature. »

— Alhazen

Il affirme que ses recherches et ses investigations sur la lumière seront basées sur l’expérimentation et les preuves plutôt que sur la théorie abstraite[14] et il décrit l'approche systématique qu'il utilisera pour résoudre le problème de la vision dans ses études sur l'optique [8]:

« Nous devons distinguer les propriétés des éléments et recueillir par induction ce qui a trait à l'oeil pendant la vision et ce qui dans la sensation perçue se trouve être uniforme, immuable, manifeste et ne soit l'objet d'aucun doute. Ensuite nous devons progresser dans notre enquête et nos raisonnements, progressivement et avec méthode, pour critiquer les postulats et aboutir avec prudence aux conclusions - notre objectif dans tout ce qui fera l'objet d'une inspection et d'un examen pour parvenir à notre but, est de ne pas suivre aveuglément les préjugés, et de prendre garde dans tout ce que nous jugeons et critiquons que nous cherchons la vérité et de ne pas nous laisser influencer par une opinion préconçue. »

— Alhazen

Il a apporté la première explication correcte de la manière dont la vision est perçue par les rayons de lumière voyageant en ligne droite d'un objet à l'œil [8]:

« Les lignes droites [existent entre] la surface de l'oeil [et] chaque point de la surface d’un objet. Une étude expérimentale de ce fait peut être facilement réalisée avec l'aide de règles et de tubes. [...] Si… on obture une partie de l'ouverture, seule sera masquée la partie de l’objet… qui se trouve sur une ligne droite entre l'œil et le corps observé, la rectitude étant vérifiée par la rectitude de la règle et du tube, [...] Il résulte de cette expérience, avec une évidence qui dissipe le doute, que l’œil ne perçoit pas comme visible tout objet situé dans la même ambiance, cette perception ne peut se réaliser uniquement que par la réflexion de la lumière et en suivant des lignes droites qu’on peut prolonger par l’imagination entre la surface de l'objet et la surface de l'œil. La vue ne perçoit aucun objet sauf s’il existe un peu de lumière provenant de l'objet, soit que l’objet soit lui-même lumineux soit qu’il soit éclairé par la lumière rayonnant d'un autre objet. »

— Alhazen

Ibn al-Haytham résolut ensuite le problème en expliquant que c’est la lumière qui voyage en provenance des objets visibles vers l'œil, plutôt que le formes physiques mentionnées par les physiciens et que les rayons qui créent la vision voyagent dans l'oeil, plutôt que de voyager hors des yeux comme le croyaient les mathématiciens. L’essentiel du volume est donc dédié à des expériences et à des investigations sur la lumière. Il commence par diviser la lumière en lumière principale, la lumière rayonnée par un corps lumineux et lumière secondaire, la lumière réfléchie par une autre surface. A côté d'une lampe, d’un feu et des étoiles, il cite le soleil, comme lumière principale, tous les autres objets visibles (comme les oiseaux, les arbres, les pierres et les herbes) qui reflètent la lumière du soleil comme lumière secondaire. Il s'est rendu compte que l 'atmosphère reflète également la lumière, à partir de ses observations sur l’éclaircissement du ciel avant même que le soleil se lève[8]. À l'appui de sa théorie de l’intromission, il décrit un certain nombre d'observations où les yeux éprouvent une douleur lorsqu'ils sont exposés à une lumière vive (lumière principale) et où les yeux perçoivent une image persistante après avoir fixé un objet illuminé (lumière secondaire) pendant une longue période de temps[46]. Il note également que la lumière est toujours la même pour chaque source, qu’on utilise le soleil, le feu ou un miroir par exemple. Il examine ensuite la structure anatomique de l'œil et propose la première application d'une chambre noire[14].

Livres II–III

Le Livre II du traité contient une discussion sur la perception visuelle[14]. Dans le Livre III, il a été le pionnier de la psychologie de la perception visuelle et de l’illusion d'optique et a été le premier scientifique à faire valoir que la vision se produit dans le cerveau, plutôt que dans les yeux. Il a fait observer que l'expérience personnelle a un effet sur ce que les gens voient et comment ils le voient et que la vision et la perception sont subjectives. Il a expliqué les erreurs éventuelles de la vision en détail et à titre d'exemple, décrit comment un petit enfant avec moins d'expérience peut avoir davantage de difficultés à interpréter ce qu'il/elle voit. Il donne également l’exemple d'un adulte qui peut faire des erreurs dans la vision selon la façon dont sa propre expérience lui suggère qu'il/elle voit une chose, quand il/elle voit en réalité autre chose[8].

Livres IV–VII

Le Livre IV traite de la théorie mathématique de la réflexion, alors que le Livre V traite de la catoptrique et du fameux problème d'Alhazen. Le Livre VI examine les erreurs de la vision dues à la réflexion, tandis que le volume final, Le livre VII, examine la réfraction[14].

Expériences

Afin de démontrer qu’il existe des lignes droites de lumière entre la surface de l'œil et chaque point sur la surface de l'objet observé, il déclare qu’un examen expérimental de ce fait peut être facilement réalisé avec l'aide de règles et de tubes. Il a décrit comment un observateur regardant à travers un tube droit ne peut voir que les parties d'un objet situé directement en face de l'ouverture du tube et stipule que [8]:

« … Si on obture une partie de l'ouverture, seule sera masquée la partie de l’objet… qui se trouve sur une ligne droite entre l'œil et le corps observé, la rectitude étant assurée par la rectitude de la règle et du tube. Il résulte de cette expérience, avec une évidence qui dissipe le doute, que l’œil ne perçoit pas comme visible tout objet situé dans la même ambiance, cette perception ne peut se réaliser uniquement que par réflexion de la lumière et en suivant des lignes droites qu’on peut prolonger par l’imagination entre la surface de l'objet et la surface de l'œil. La vue ne perçoit aucun objet sauf s’il existe un peu de lumière provenant de l'objet, soit que l’objet soit lui-même lumineux soit qu’il soit éclairé par la lumière rayonnant d'un autre objet. »

— Alhazen

Ibn al-Haytham indique que la lumière provenant d'un corps pourvu d’une luminosité propre émise dans l'air transparent, irradie de toutes les parties lumineuses au contact de l'air … et chaque point du corps lumineux la projette selon une ligne droite que l'on peut imaginer s’étendant dans l'air à partir de ce point. Pour le prouver, il a décrit une expérience avec une plaque de cuivre percée au centre d’un grand trou circulaire. Il préconise que l'expérimentateur glisse un tube cylindrique bien droit et bien circulaire de longueur convenable à travers l’orifice, l'une des extrémités du tube étant ouverte et l'autre extrémité fermée, mais percée d’une ouverture dont le diamètre ne devrait pas dépasser l'épaisseur d'une aiguille. Il a ensuite prescrit à l'expérimentateur de tenir une bougie à l'extrémité ouverte du cylindre dans l'obscurité de la nuit et de mettre un objet opaque devant l'ouverture de l'autre extrémité. Il explique que seule une petite quantité de lumière en provenance de la flamme passe par l'ouverture, tandis que le restant de la lumière est bloqué par la feuille de cuivre. Ensuite l'expérimentateur doit bouger doucement… la flamme de sorte qu’une autre partie de celle-ci soit face à l’orifice, puis inspecter le corps en face de l’autre extrémité. Il explique que, comme la flamme bouge, la lumière projetée sur l'objet opaque change, de telle manière que la lumière sur l'objet apparaît faible lorsque la pointe de la flamme est en face de l'ouverture et brillante quand le centre de la flamme est en face de l'ouverture. Il conclut : Par conséquent, il ressort de cette expérience que la lumière irradie de chaque partie de la flamme. [8]

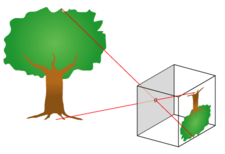

Chambre noire

Dans ses diverses expérimentations, Ibn al-Haytham a utilisé le terme al-Bayt al-Muthlim (en arabe: البيت المظلم) traduit par chambre noire, ou décrit comme chambre obscure. Tandis que les philosophes tels qu’Aristote, Théon d'Alexandrie et Al-Kindi (Alkindus) ont décrit les effets d'une lumière ponctuelle passant par un sténopé, aucun d'entre eux n’avait suggéré que ce qui était projeté sur l'écran était une image de tout ce qui se trouvait de l'autre côté de l'ouverture. Ibn al-Haytham a été le premier à le démontrer avec l’expérience de sa lampe à huile où plusieurs sources de lumière sont réparties sur une grande surface et il a donc été le premier scientifique à projeter avec succès une image de l’extérieur sur l’écran intérieur d’une chambre noire[8].

L'une des plus célèbres expériences décrites dans le Traité d'optique est l’expérience de la lampe avec la chambre noire, qui permet de vérifier l'hypothèse selon laquelle les lumières et les couleurs ne peuvent pas se mélanger dans l'air. Cette expérience réunit toutes les étapes nécessaires de la méthode d’investigation d’Ibn al-Haytham : description du problème, collecte d'informations par le biais de l’observation, formulation d'une hypothèse, expérimentation afin de vérifier l'hypothèse, répétition de l'expérience pour confirmer les résultats, puis indiquer les conclusions[47]. Il la décrit comme suit [48]:

« La preuve que les lumières et les couleurs ne se mélangent pas dans l'air ou dans les corps transparents [est la suivante]. Disposez plusieurs lampes placées à différents points de la même zone, tous en face d'un petite ouverture donnant sur une pièce sombre ; en face de l'ouverture il doit y avoir un mur situé dans cette pièce sombre ou un corps opaque disposé face à l'ouverture : les lumières de ces lampes apparaîtront séparément sur le mur ou le corps opaque et en même nombre que les lampes, chaque lumière étant à l’opposé d’une des lampes sur une ligne droite passant par l'ouverture. Si l’une des lumières est masquée, seule la lumière située à l’opposé de cette lampe dans l'obscurité disparaîtra. Lorsque l'écran est éloigné de la lampe, la lumière réapparaîtra. Quelle que soit la lampe masquée, seule la lumière opposée dans la pièce [sombre] disparaîtra. Lorsque l'écran est enlevé, la lumière sera de retour à sa place. »

— Alhazen

« Cependant, ce fait peut être facilement étudié expérimentalement à tout moment [de la manière suivante]. L’expérimentateur emploie une chambre avec une porte à deux panneaux dans la nuit noire et apporte plusieurs lampes qu’il devra fixer à différents points en face de la porte. L'expérimentateur doit entrer dans la chambre, fermer la porte tout en laissant un petit écart entre les panneaux et observer le mur en face de la porte. Sur celui-ci il doit trouver des lumières séparées, en même nombre que les lampes, entrées par l'ouverture de la porte, chacune à l’opposé d’une lampe. Si l'expérimentateur masque une des lampes, la lumière correspondante disparaîtra et lorsqu’il enlèvera l'écran, la lumière réapparaîtra. S’il ferme l'ouverture de la porte, laissant seulement un petit orifice face aux lampes, il trouvera de nouveau sur la chambre du mur les différentes lumières correspondant au nombre des lampes, en fonction de la dimension de l'ouverture. »

— Alhazen

« Maintenant, toutes les lumières qui apparaissent dans l'obscurité, ont atteint le mur à travers l'ouverture seule et, par conséquent, les lumières de toutes les lampes se sont réunies dans l'ouverture, puis se sont séparées après avoir passé à travers l’orifice. Ainsi, si les lumières s’étaient mélangées dans l'atmosphère, les lumières des lampes se rencontrant dans l'ouverture se seraient mélangées dans l'air dans l'ouverture et dans l’air avant leur arrivée à l'ouverture et ils se seraient mêlés ensemble de sorte qu’elles seraient impossibles à distinguer par la suite. Nous constatons qu’il n’en est rien, mais que les lumières sortent séparément, chacune étant en face de la lampe dont elle provient. »

— Alhazen

Ibn al-Haytham a théorisé la propagation rectiligne et la vitesse maximale de la lumière. Il a fait valoir que la lumière est une substance matérielle, dont la propagation demande du temps, même si cela est impossible à discerner par nos sens[49]. Il a fait valoir que ces formes (ou espèces dans la traduction latine) avaient une dimension et, sur cette base, il a mis en évidence que la perception de la lumière demandait du temps : la lumière qui entre dans une chambre sombre devra passer par une petite ouverture qui ne peut être ouverte que temporairement.[40] Dans une expérience qu’il a entrepris avec la chambre obscure, afin d'établir que la lumière voyage pendant un certain temps et avec une vitesse finie, il déclare :

« Si le trou a été recouvert d'un rideau et que le rideau est retiré, le voyage de la lumière du trou au mur opposé prend du temps. »

— Alhazen

Il a répété la même expérience quand il a établi que la lumière voyage en ligne droite. L’expérience la plus révélatrice dans laquelle il a effectivement introduit la chambre noire était son étude de forme de demi-lune de l'image du soleil pendant les éclipses qu’il a observées sur le mur en face d'un petit trou pratiqué dans les volets de la fenêtre. Dans son célèbre essai sur la forme de l'Eclipse (Maqalah-fi-Surat al-Kosuf) (en arabe: مقالة في صورةالكسوف), il a commenté ainsi son observation :

« L'image du soleil au moment de l'éclipse, à moins qu'elle ne soit totale, démontre que lorsque sa lumière passe à travers un étroit trou rond et est projetée sur un plan à l'opposé du trou, elle prend la forme d’une faucille de lune. »

— Alhazen

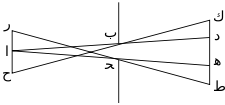

Dans son expérience sur la lumière du soleil, il a prolongé son observation de la pénétration de la lumière à travers le sténopé pour conclure que, lorsque la lumière du soleil atteint le trou et le traverse, l’image prend une forme conique aux points de rencontre avec le sténopé, formant plus tard un autre de forme conique inversée par rapport à la première sur le mur opposé dans la pièce sombre. Cela se produit lorsque la lumière du soleil diverge au point ا jusqu'à atteindre une ouverture بح et elle est projetée à travers lui sur un écran pour produire une tache lumineuse ده. Puisque la distance entre l'ouverture et l'écran est insignifiante par rapport à la distance entre l'ouverture et le soleil, la divergence de la lumière solaire après avoir traversé l'ouverture devrait être négligeable. En d'autres termes, بح devrait être à peu près égal à ده. Toutefois, on observé que كط est beaucoup plus grand quand le trajet des rayons qui forment les extrémités de كط parcourt le sens inverse, il est démontré qu'ils convergent à un point situé en dehors de l'ouverture, puis divergent à nouveau vers le soleil. C'est d'ailleurs la première description précise du phénomène de la chambre obscure.

Dans l’expérience de la chambre, la lumière converge dans la pièce à travers le trou en transmettant l’image de l'objet concerné. L'objet apparaît en couleur, mais la tête en bas sur l'écran/mur où il est projeté en face du trou de la chambre noire. L'explication est que la lumière voyage en ligne droite et quand une partie des rayons réfléchis par un objet lumineux passent par un trou minuscule percé dans un matériaux peu épais ils ne se dispersent pas mais croisent et reforment une image tête en bas sur une surface blanche et plane, disposée parallèlement au trou. Ibn al-Haitham a établi que plus le trou est petit plus l'image est claire.

-

Observations d’Alhacen du comportement de la lumière à travers un sténopé.

-

Projection d'une image inversée sur l'écran d'une chambre noire

Traité de la lumière

Le Risala fi l-Daw d’Ibn al-Haytham (Traité de la lumière) est un complément de son Kitab al-Manazir (Traité d'optique). Le texte contient de nouvelles expériences sur les propriétés de la luminance et la dispersion du rayonnement à travers divers milieux transparents et translucides. Il a également effectué d'autres observations, des expériences et des examens sur l’anatomie de l’œil, la chambre noire et le sténopé, les illusions d'optique, la perception visuelle, la météorologie de l’Arc-en-ciel et la densité de l’atmosphère, divers phénomènes célestes (y compris l’ éclipse, le crépuscule, et le clair de lune), la réfraction, la catoptrique, la dioptrique, les miroirs sphériques et paraboliques et les loupes[50].

Selon la Giambattista della Porta, Ibn al-Haytham a été le premier à donner une explication correcte de l'augmentation apparente de la taille de la lune et du soleil lorsqu’ils sont près de l’horizon de la terre, phénomène connu sous le nom d’illusion lunaire et solaire[51].(Ptolémée avait tenté précédemment de l’expliquer, selon Roger Bacon.)

Autres contributions

Alors que le Traité d'optique concernait principalement le domaine de l’optique, le livre a eu aussi une influence significative sur plusieurs autres domaines de la science, des mathématiques et de la philosophie.

Le problème d’Alhazen

Les travaux d’Ibn al-Haytham en catoptrique du Livre V du Traité d'optique mentionnent l'important problème mathématique connu sous le nom de problème d'Alhazen. Il comporte le traçage de lignes partant de deux points à l’intérieur d'un cercle réunis en un point situé sur la circonférence et faisant des angles égaux avec la perpendiculaire à ce point. Cela conduit à une équation du quatrième degré qui a finalement mené Ibn al-Haytham à élaborer la première formule pour additionner des puissances quatrièmes en utilisant la première démonstration par récurrence, il a développé une méthode pour déterminer la formule générale pour les intégrales et les exponentielles qui est fondamentale pour le développement du calcul infinitésimal[52].

Ibn al-Haytham a résolu le problème en utilisant la section conique et la preuve géométrique, mais le problème d'Alhazen est resté célèbre plus tard en Europe, lorsque des mathématiciens comme Christian Huygens, James Gregory, Guillaume de l'Hôpital, Isaac Barrow et bien d'autres, ont tenté de trouver une solution algébrique au problème, en utilisant diverses méthodes, y compris la géométrie analytique et le calcul par nombres complexes[53]. Les mathématiciens n’ont pas été en mesure de trouver une solution algébrique au problème avant la fin du XXe siècle.

Astronomie

Les chapitres 15 et 16 du Traité d'optique traitent de l’astronomie. Ibn al-Haytham a été le premier à découvrir que les sphères célestes ne sont pas des solides et il a également découvert que les cieux sont moins denses que l'air[54]:

« Le corps du ciel ... diffère de l'air. [...] En finesse, le corps de l'air étant plus dense que le corps du ciel, [qui est] plus beau que le corps de l'air. L'ensemble de ciel diffère de la transparence de l'air. Le corps dans lequel sont fixées les étoiles, diffère en transparence de l'air. Le corps du ciel est plus fin que le corps de l'air, qui est plus transparent. Dans le ciel il n'y a pas de corps clair qui soit dense. »

— Alhazen

Ces vues ont été reprises plus tard par Vitellion et ont eu une influence significative sur la théorie héliocentrique de Copernic et le système astronomique de Tycho Brahe[54].

Sciences biomédicales

Ibn al-Haytham a étudié des sujets de médecine, d’ophtalmologie et de chirurgie oculaire dans la partie anatomique et physiologique du traité d'optique et dans ses commentaires des travaux de Galien[55]. Il a apporté plusieurs améliorations à la chirurgie et décrit avec précision le processus de la vision[56], la structure de l 'œil, la formation des images dans les yeux et le système visuel. Il a également découvert les principes sous-jacents de la loi de Hering d’égale innervation, de la vision binoculaire et de la perception du mouvement[57].

En ce qui concerne le processus de formation de l’image, il a faussement conclu avec Avicenne que le cristallin est l’organe de la perception visuelle, mais il a pressenti que la rétine était également impliquée dans le processus.

Thèse de Hockney-Falco

Article détaillé : Thèse de Hockney-Falco.Lors d'une conférence scientifique en février 2007, Charles M. Falco a fait valoir que les travaux d’Ibn al-Haytham sur l'optique ont pu influer sur l'utilisation de la perspective par les artistes de la Renaissance. Falco a dit que ses exemples et ceux de David Hockney sur l'art de la Renaissance démontraient une continuité dans l'utilisation de l'optique par des artistes à partir 1430, sans doute sous l'influence d'Ibn al-Haytham, jusqu'à aujourd'hui.[58]

Son principe de la perspective linéaire a été également employé dans les œuvres de Léonard de Vinci et d'autres artistes de la Renaissance[59].

Phénoménologie

Dans le domaine de la philosophie, Ibn al-Haytham est considéré comme un pionnier de la phénoménologie. Il a articulé une relation entre la physique du monde observable et celle de l’intuition, de la Psychologie et des fonctions mentales. Ses théories sur le savoir et la perception, qui relient les domaines de la science et de la religion, ont conduit à une philosophie de l’existence, fondée sur l'observation directe de la réalité du point de vue de l'observateur. Une grande partie de sa pensée sur la phénoménologie n'a pas été développée avant le XXe siècle[60].

Psychologie

Ibn al-Haytham est considéré par certains comme le fondateur de la psychologie expérimentale[9],pour son travail de pionnier sur la psychologie, la perception visuelle et les illusions d’optique[8]. Ibn al-Haytham a fait de nombreuses observations subjectives sur la vision et peut donc prétendre être le premier psychologue.

Dans le Traité d'optique, Ibn al-Haytham a été le premier scientifique à soutenir que la vision se produit dans le cerveau, plutôt que dans les yeux. Il a fait observer que l'expérience personnelle a un effet sur ce que les gens voient et comment ils le voient et que la vision et la perception sont subjectives. Il a expliqué en détail les erreurs éventuelles dans la vision, et comme exemple, décrit comment un petit enfant avec moins d'expérience peut avoir davantage de difficultés à interpréter ce qu'il voit. Il a également donné un exemple de la façon dont un adulte peut faire des erreurs dans la vision en raison de l'expérience qui suggère que l'on voit une chose, lorsque l'on voit en réalité autre chose[8].

Dans le Traité d'optique, Ibn al-Haytham a également développé un concept de récepteur sensoriel, qui interprète les stimuli visuels et qui était très sophistiqué, incorporant des composants mathématiques, anatomiques et physiopsychologiques. "[61]

Ibn al-Haytham a également décrit ce qui est depuis connu sous le nom de loi de Hering d'égale innervation et la disparité binoculaire[57] et a amélioré les théories de la vision binoculaire et de la perception du mouvement déjà débattues plus tôt par des savants comme Aristote, Euclide et Ptolémée[62],[63].

Omar Khaleefa a fait valoir qu’Ibn al-Haytham doit être considéré comme le fondateur de la psychophysique[9], en contradiction avec l’avis plus orthodoxe de Gustav Fechner qui a fondé cette discipline en 1860, avec la publication de ses éléments de Psychophysique. Il n’existe, toutefois, aucun élément de preuve qu’Ibn al-Haytham aît utilisé des techniques psychophysiques quantitatives, de sorte cela reste une opinion minoritaire. Le psychophysicien Craig AAEN-Stockdale a écrit une réfutation des arguments de Khaleefa, notant que l’hypothèse selon laquelle Ibn al-Haytham serait le fondateur de la psychophysique repose sur des affirmations non étayées, un amalgame de la psychophysique avec l'ensemble des disciplines de la psychologie et avancé des arguments sémantiques sur ce que signifie 'fonder' une école de pensée.[64]

Ibn al-Haytham a également été le premier à étudier les fonctions cognitives, le processus de la lecture, en donnant les premières descriptions sur le rôle de la perception dans la compréhension de la langue écrite. Par exemple, il a écrit l'observation suivante sur la double nature de la reconnaissance des mots[65]:

« Quand une personne alphabétisée regarde Le mot abjad (blanc) écrit sur un papier, il le perçoit immédiatement comme abjad [un mot de l’Alphabet arabe ] en raison de la reconnaissance de la forme du mot. Ainsi, de sa perception que le ' a ' et le 'd ' en dernier, ou de sa perception de la configuration de l’ensemble, il perçoit qu'il est abjad. De même, quand il voit écrit le nom d’Allah, loué soit son nom, il perçoit par la reconnaissance, au moment où il le voit, que c'est le nom d'Allah. Et il en est ainsi avec tous les mots écrits et connus qui sont apparus à plusieurs reprises sous nos yeux : une personne sachant lire et écrire perçoit immédiatement le mot par la reconnaissance, de sa forme sans avoir besoin de déchiffrer les lettres une par une. Le cas est différent quand une personne sachant lire et écrire remarque un mot étrange quand elle n’a pas rencontré auparavant, ni ce mot ni un mot similaire, et qu’elle n'a pas déjà lu. Car elle comprendra ce mot seulement après avoir déchiffré ses lettres une par une et compris leur signification, avant de percevoir le sens du mot. »

— Alhazen

Théologie

Ibn al-Haytham a appliqué sa méthode expérimentale et scientifique et le scepticisme scientifique à sa foi islamique. Il a estimé que l’homme est un être intrinsèquement mauvais et que seul Dieu est parfait. Il raisonnait que pour découvrir la vérité sur la nature, il était nécessaire d'éliminer l’opinion et l’erreur humaine et de permettre à l’Univers de parler pour lui[29].

Ibn al-Haytham décrit sa recherche de la vérité et du savoir comme un moyen de se rapprocher de Dieu :

« J’ai constamment recherché la connaissance et la vérité, et il est devenu ma conviction que, pour avoir accès à la félicité et à la proximité de Dieu, il n'existe pas de meilleur moyen que celui de la recherche de la vérité et de la connaissance[66]. »

— Alhazen

Voir aussi

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Book of Optics » (voir la liste des auteurs)

- R. L. Verma (1969). Al-Hazen: father of modern optics.

- Rosanna Gorini (2003). "Al-Haytham the Man of Experience. First Steps in the Science of Vision", International Society for the History of Islamic Medicine. Institute of Neurosciences, Laboratory of Psychobiology and Psychopharmacology, Rome, Italy.

- Rüdiger Thiele (2005). "In Memoriam: Matthias Schramm", Arabic Sciences and Philosophy 15, p. 329–331. Cambridge University Press.

- Bradley Steffens (2006), Ibn al-Haytham: First Scientist, Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6 (cf. Reviews of Ibn al-Haytham: First Scientist, Critics, Barnes & Noble)

- H. Salih, M. Al-Amri, M. El Gomati (2005). "The Miracle of Light", A World of Science 3 (3). UNESCO.

- Sabra A. I, Hogendijk J. P., , MIT Press, 85-118 p. (ISBN 0262194821)

- Hatfield Gary, Ragep F. J., Ragep Sally P., Livesey Steven John, Tradition, Transmission, Transformation: Proceedings of Two Conferences on Pre-modern Science held at the University of Oklahoma. Was the Scientific Revolution Really a Revolution in Science?, Brill Publishers, 1996 (ISBN 9004091262)

- Bradley Steffens (2006), Ibn al-Haytham: First Scientist, Chapter Five, Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6

- Omar Khaleefa (Summer 1999). "Who Is the Founder of Psychophysics and Experimental Psychology?", American Journal of Islamic Social Sciences 16 (2).

- Nicholas J. Wade, Stanley Finger (2001), "The eye as an optical instrument: from camera obscura to Helmholtz's perspective", Perception 30 (10), p. 1157-1177.

- Bashar Saad, Hassan Azaizeh, Omar Said (October 2005). "Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review", Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2 (4), p. 475-479 [476]. Oxford University Press.

- Richard Powers (University of Illinois), Best Idea; Eyes Wide Open, The New York Times , April 18, 1999.

- D. C. Lindberg, Theories of Vision from al-Kindi to Kepler, (Chicago, Univ. of Chicago Pr., 1976), pp. 60-7.

- Dr. Mahmoud Al Deek. "Ibn Al-Haitham: Master of Optics, Mathematics, Physics and Medicine, Al Shindagah, November-December 2004.

- Albrecht Heeffer. Kepler’s near discovery of the sine law: A qualitative computational model (Approche de la découverte de la formule du sinus par Kepler,: Un modèle de calcul qualitatif), Université de Gand, Belgique.

- A. I. Sabra (1981), Theories of Light from Descartes to Newton, Cambridge University Press. (cf. Pavlos Mihas, Use of History in Developing ideas of refraction, lenses and rainbow (Histoire de l’utilisation des lentilles et de l’arc-en-ciel dans l’évolution des idées sur la réfraction), p. 5, Demokritus University, Thrace, Grèce.)

- (en) John J. O’Connor et Edmund F. Robertson, « Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham », dans MacTutor History of Mathematics archive, université de St Andrews [lire en ligne].

- « Scientific Method, Statistical Method and the Speed of Light », dans Statistical Science, vol. 15, no 3, August 2000, p. 254-78

- Sami Hamarneh (March 1972). Review of Hakim Mohammed Said, Ibn al-Haitham, Isis 63 (1), p. 119.

- Rashed, Roshdi, « The Celestial Kinematics of Ibn al-Haytham », dans Arabic Sciences and Philosophy, Cambridge University Press, 2007, p. 7–55 [19]:

Dans sa conception de l’optique le plus petit grain de lumière, comme il l’appelle, conserve uniquement les propriétés qui peuvent être évaluées par la géométrie et vérifiées par l'expérience, il perd toutes les caractéristiques perceptibles sauf l'énergie.

- J. J. O'Connor and E. F. Robertson (2002). Light through the ages: Ancient Greece to Maxwell, Archives de l’histoire des mathématiques.

- Hamid-Eddine Bouali, Mourad Zghal, Zohra Ben Lakhdar, « Popularisation of Optical Phenomena: Establishing the First Ibn Al-Haytham Workshop on Photography », The Education and Training in Optics and Photonics Conference, 2005. Consulté le 2008-07-08

- « Aristotle's Legacy in Meteorology », dans Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 3, no 3, March 1973, p. 198–204 [201]

- Toby Huff, The Rise of Early Modern Science, Cambridge University Press (ISBN 0521529948)

- . Kriss Timothy C, Kriss Vesna Martich, « History of the Operating Microscope: From Magnifying Glass to Microneurosurgery », dans Neurosurgery, vol. 42, no 4, April 1998, p. 899-907

- Kriss Timothy C., Kriss Vesna Martich, « History of the Operating Microscope: From Magnifying Glass to Microneurosurgery », dans Neurosurgery, vol. 42, no 4, April 1998, p. 899-907

- King Henry C., The History of the Telescope, Courier Dover Publications, 2003 (ISBN 0486432653)

- (Rashed 2002, p. 773):

Ses travaux sur l'optique, qui comportent une théorie de la vision et une théorie de la lumière, sont considérés par beaucoup comme sa contribution la plus importante, qui prépare le terrain pour des développements ultérieurs au XVIIe siècle. Ses contributions à la géométrie et à la théorie des nombre vont bien au-delà de la tradition d'Archimède et par la promotion de l'utilisation d'expériences dans la recherche scientifique, al-Haytham joué un rôle important dans le démarrage de la science moderne.

- Bradley Steffens (2006), Ibn al-Haytham: First Scientist, Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6. (cf. Bradley Steffens, "Who Was the First Scientist?", Ezine Articles.)

- Nader El-Bizri, "A Philosophical Perspective on Alhazen’s Optics," Arabic Sciences and Philosophy, Vol. 15, Issue 2 (2005), pp. 189-218 (Cambridge University Press)

- Nader El-Bizri, "Ibn al-Haytham," in Medieval Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia, eds. Thomas F. Glick, Steven J. Livesey, and Faith Wallis (New York — London: Routledge, 2005), pp. 237-240.

- Alhazen (Ibn Al-Haytham) Critique of Ptolemy, translated by S. Pines, Actes X Congrès internationale d'histoire des sciences, Vol I Ithaca 1962, as referenced on p.139 of Shmuel Sambursky (ed. 1974) Physical Thought from the Presocratics to the Quantum Physicists ISBN 0-87663-712-8

- Alhazen, translated into English from German by M. Schwarz, from "Abhandlung über das Licht", J. Baarmann (ed. 1882) Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Vol 36 as referenced on p.136 by Shmuel Sambursky (1974) Physical thought from the Presocratics to the Quantum Physicists ISBN 0-87663-712-8

- p.136, as quoted by Shmuel Sambursky (1974) Physical thought from the Presocratics to the Quantum Physicists ISBN 0-87663-712-8

- Huff Toby, The Rise of Early Modern Science, Cambridge University Press (ISBN 0521529948)

- Ibn al-Haytham (trad. Smith Mark), Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitab al-Manazir, DIANE Publishing, 372 & 408 p. (ISBN 0871699141)

- A. C. Crombie, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, 1100 - 1700, (Oxford: Clarendon Press, 1971), p. 147, n. 2.

- Smith A Mark, Alhacen's theory of visual perception: a critical edition, with English translation and commentary, of the first three books of Alhacen's De aspectibus, the medieval Latin version of Ibn al-Haytham's Kitab al-Manazir. Vol 1, Philadelphia, American Philosophical Society, 2001, xxi p. (ISBN 9780871699145).

- O. S. Marshall (1950). "Alhazen and the Telescope", Astronomical Society of the Pacific Leaflets 6, p. 4.

- « Nicole Oresme on the Nature, Reflection, and Speed of Light », dans Isis, vol. 72, no 3, September 1981, p. 357-374 [367-74]

- Falco Charles M., Ibn al-Haytham and the Origins of Modern Image Analysis, International Conference on Information Sciences, Signal Processing and its Applications, 12–15 February 2007

- R. S. Elliott (1966). Electromagnetics, Chapter 1. McGraw-Hill.

- Dr. A. Zahoor and Dr. Z. Haq (1997), Quotations from Famous Historians of Science

- « In Memoriam: Matthias Schramm, 1928–2005 », dans Historia Mathematica, vol. 32, no 3, 2005, p. 271-274

- Ibn al-Haytham (trad. Smith A. Mark), Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitab al-Manazir, DIANE Publishing, 2001, 372 & 408 p. (ISBN 0871699141)

- Ibn al-Haytham (trad. Smith A. Mark), Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitab al-Manazir, DIANE Publishing, 2001, 343-6 p. (ISBN 0871699141)

- Bradley Steffens (2006), Ibn al-Haytham: First Scientist, Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6

- A. I. Sabra (1989), Ibn al-Haytham, The Optics of Ibn al-Haytham, London: The Warburg Institute, vol. I, pp. 90-91

- Lauginie Pierre, « Measuring: Why? How? What? », July 2005. Consulté le 2008-07-18

- Dr. Nader El-Bizri, "Ibn al-Haytham or Alhazen", in Josef W. Meri (2006), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopaedia, Vol. II, p. 343-345, Routledge, New York, London.

- Vernon O. Georgia (2003). A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization, p. 200. Prentice Hall. ISBN 0-13-098389-6.

- Victor J. Katz (1995). "Ideas of Calculus in Islam and India", Mathematics Magazine 68 (3), p. 163-174.

- John D. Smith (1992). "The Remarkable Ibn al-Haytham", The Mathematical Gazette 76 (475), p. 189-198.

- Edward Rosen (1985), "The Dissolution of the Solid Celestial Spheres", Journal of the History of Ideas 46 (1), p. 13-31 [19-20, 21].

- Steffens (cf. Review by Sulaiman Awan)

- Bashar Saad, Hassan Azaizeh, Omar Said (October 2005). "Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review", Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2 (4), p. 475-479 [476]. Oxford University Press

- Ian P. Howard, « Alhazen's neglected discoveries of visual phenomena », dans Perception, vol. 25, no 10, 1996, p. 1203 – 1217 [lien DOI]

- Falco, Charles M. "Ibn al-Haytham and the Origins of Modern Image Analysis", presented at a plenary session at the International Conference on Information Sciences, Signal Processing and its Applications, 12–15 February 2007. Sharjah, United Arab Emirates (U.A.E.). [1]

- Erreur dans la syntaxe du modèle Articledate=May-June 2007 Covington Richard, « Rediscovering Arabic Science », dans Saudi Aramco World, p. 2-16 [texte intégral (page consultée le 2008-01-23)]

- Dr Valérie Gonzalez, "Universality and Modernity", The Ismaili United Kingdom, December 2002, p. 50-53.

- Lutz Peter L., The Rise of Experimental Biology: An Illustrated History, Humana Press, 2002 (ISBN 0896038351)

- N. J. Wade, A Natural History of Vision, Cambridge, MA: MIT Press, 1998

- Ian P. Howard & N. J. Wade, « Ptolemy's contributions to the geometry of binocular vision », dans Perception, vol. 25, no 10, 1996, p. 1189–201 [lien DOI]

- Craig Aaen-Stockdale, « Ibn al-Haytham and psychophysics », dans Perception, vol. 37, no 4, 2008, p. 636–638

- Kennedy Alan, Radach D., Heller J., Pynte, Reading as a Perceptual Process, Elsevier, 2000 (ISBN 0080436420)

- C. Plott (2000), Global History of Philosophy: The Period of Scholasticism, Pt. II, p. 465. ISBN 81-208-0551-8, Motilal Banarsidass Publ.

Traductions

- (fr) Pietquin Paul, Le septième livre du traité "De aspectibus" d'Alhazen, traduction latine médiévale de l'"Optique" d'Ibn al-Haytham, Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 2010

- (en) Sabra A. I., ed., The Optics of Ibn al-Haytham, Books I-II-III: On Direct Vision. The Arabic text, edited and with Introduction, Arabic-Latin Glossaries and Concordance Tables, Kuwait: National Council for Culture, Arts and Letters, 1983

- (en) Sabra A. I., ed., The Optics of Ibn al-Haytham. Edition of the Arabic Text of Books IV-V: On Reflection and Images Seen by Reflection. 2 vols., Kuwait: The National Council for Culture, Arts and Letters, 2002

- (en) Sabra A. I., trans., The Optics of Ibn al-Haytham. Books I-II-III: On Direct Vision. English Translation and Commentary. 2 vols., Londres: The Warburg Institute, University of London, 1989 (ISBN 0-85481-072-2)

- (en) Smith A. Mark, ed. and trans., « Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of the First Three Books of Alhacen's De aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitāb al-Manāzir, 2 vols. », dans Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphie, vol. 91, no 4–5, 2001 (ISSN 0-87169-914-1)

- (en) Smith A. Mark, ed. and trans., « Alhacen on the Principles of Reflection: A Critical Edition, with English Translation and Commentary, of Books 4 and 5 of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin version of Ibn-al-Haytham's Kitāb al-Manāzir, 2 vols. », dans Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphie, vol. 96, no 2–3, 2006 (ISSN 0-87169-962-1)

Liens internes

- Méthode scientifique

- Mathématiques arabes

- Physique arabe

- Sciences et techniques islamiques

- Histoire des sciences

- Histoire de la physique

Liens externes

- Texte numérisé en Latin (Université de Strasbourg)

- Traduction anglaise numérisée, tome 1.

Catégories :- Ancien ouvrage médical

- Littérature médiévale

- Littérature de langue arabe

- Livre de mathématiques

- Livre de physique

Wikimedia Foundation. 2010.