- Sind Blitze, sind Donner (Looten)

-

Boléro (Ravel)

Boléro Répétées cent-soixante-neuf fois par la caisse claire (soit 4 056 battements), ces deux mesures d’ostinato donnent au Boléro de Ravel son rythme uniforme et invariable.Genre Ballet Musique Maurice Ravel Durée approximative 15 minutes Dates de composition 1928 Création 22 novembre 1928

Paris, Opéra GarnierReprésentations notables - 1928 : Création par les ballets d'Ida Rubinstein, chorégraphie de Bronislava Nijinska, direction de Walther Straram.

- 1930 : Création de la version orchestrale par les concerts Lamoureux, direction de Maurice Ravel.

Le Boléro de Maurice Ravel est une musique de ballet pour orchestre en do majeur qui fut composée en 1928 et créée le 22 novembre de la même année à l’Opéra Garnier par sa dédicataire, la danseuse russe Ida Rubinstein. Mouvement de danse au rythme et au tempo invariables, à la mélodie uniforme et répétitive, le Boléro de Ravel tire ses seuls éléments de variation des effets d’orchestration, d’un crescendo progressif et in extremis d’une courte modulation en mi majeur.

Cette œuvre singulière, que Ravel disait considérer comme une simple étude d’orchestration, a fait l’objet dès sa création d’une très large diffusion jusqu’à devenir, de nos jours encore, une des œuvres musicales les plus jouées dans le monde. Mais l’immense popularité du Boléro tend à masquer l’ampleur de son originalité et les véritables desseins de son auteur.

Sommaire

Histoire

Contexte

Le Boléro est une des dernières œuvres écrites par Maurice Ravel avant l’atteinte neurologique qui le condamna au silence. Les seules œuvres d’envergure qu’il a composées par la suite sont le Concerto pour la main gauche (1929–1930), le Concerto en sol majeur (1929–1931) et les trois chansons de Don Quichotte à Dulcinée (1932–1933).

Année faste pour la musique, 1928 vit aussi la naissance du Quatuor à cordes no 4 de Bartók, du Quatuor à cordes no 2 de Janáček, du Concerto pour clarinette de Nielsen, de la Symphonie no 3 de Prokofiev, des Variations pour orchestre de Schönberg, du Baiser de la fée et d’Apollon musagète de Stravinski.

Conception

De la Rapsodie espagnole à Alborada del gracioso, la lumière et la chaleur de l’Espagne furent pour Ravel une source inépuisable d’inspiration. Le Boléro, inspiré d’une danse andalouse, en est la plus célèbre démonstration. Photographie de Cordoue.

De la Rapsodie espagnole à Alborada del gracioso, la lumière et la chaleur de l’Espagne furent pour Ravel une source inépuisable d’inspiration. Le Boléro, inspiré d’une danse andalouse, en est la plus célèbre démonstration. Photographie de Cordoue.

L’histoire du Boléro remonte à 1927 alors que Ravel, dont la réputation dépassait déjà de loin les frontières de la France, venait d’achever sa Sonate pour violon et piano et devait s’embarquer pour une tournée de concerts de quatre mois aux États-Unis et au Canada. Son amie et mécène Ida Rubinstein, ancienne égérie des Ballets russes de Diaghilev, lui passa commande d’un « ballet de caractère espagnol » qu’elle comptait représenter avec sa troupe de ballets (Marnat 1986, p. 627). Enthousiasmé par cette idée, Ravel, qui n’avait plus composé pour le ballet depuis La Valse en 1919 et dont les derniers grands succès dans cet exercice remontaient à Ma Mère l'Oye et aux Valses nobles et sentimentales en 1912, envisagea d’abord, en accord avec sa collaboratrice, d’orchestrer six pièces extraites de la suite pour piano Iberia du compositeur espagnol Isaac Albéniz[1]. Mais de retour d’Amérique, alors qu’il avait commencé le travail (le ballet devait au départ s’appeler Fandango), il fut averti par son ami Joaquín Nin que les droits d’Iberia étaient la propriété exclusive d’Enrique Arbós, ancien disciple d’Albéniz. Pris au dépourvu, le compositeur pensa à contrecœur abandonner ce projet.

« Le ballet comme le scénario et la musique étaient couverts et protégés par un formidable réseau de traités, de signatures et de copyright invulnérables. Personne au monde – sauf ce cher Enrique Arbós – ne pouvait s’attaquer aux Iberia d’Albéniz. […] Ravel ne cachait plus son mécontentement : “Ma saison est fichue”, “Ces lois sont idiotes”, “J’ai besoin de travailler”, “Orchestrer les Iberia c’était un amusement pour moi”, “Qui est-ce donc cet Arbós ?”, “Et quoi dire à Ida ?... Elle sera furieuse…” et ainsi de suite toute la journée. J’ai rarement vu Ravel plus nerveux et plus contrarié. »— Joaquín Nin, 1938[2]

Apprenant l’embarras du compositeur, Arbós proposa de lui céder gracieusement ses droits sur Iberia, mais Ravel avait alors changé de projet. Il lui était venu entre temps l’idée d’une œuvre expérimentale, de quelque chose de jamais encore tenté : « Pas de forme proprement dite, pas de développement, pas ou presque pas de modulation ; un thème genre Padilla, du rythme et de l’orchestre », écrivait-il à Nin durant l’été 1928[3]. Pour ce qui est du rythme, le fandango original semble avoir été assez vite remplacé par un boléro, autre danse traditionnelle andalouse que ses voyages en Espagne lui avaient fait connaître. La naissance de la mélodie a été rapportée par le confrère et ami de Ravel, Gustave Samazeuilh. En villégiature avec lui à Saint-Jean-de-Luz à l’été 1928, il raconta comment le compositeur, avant d’aller nager un matin, lui aurait joué un thème avec un seul doigt au piano en lui expliquant :

« Madame Rubinstein me demande un ballet. Ne trouvez-vous pas que ce thème a de l’insistance ? Je vais essayer de le redire un bon nombre de fois, sans aucun développement, en graduant de mon mieux mon orchestre. Des fois que ça réussirait comme la Madelon[4]… »Le Boléro fut composé de juillet à octobre 1928 et la dédicace alla à Ida Rubinstein. Ainsi fut conçue ce qui allait devenir l’œuvre la plus célèbre et la plus jouée du musicien, au point que les noms Boléro et Ravel seraient à tout jamais associés. Mais ce n’était pas l’effet attendu.

Premières auditions

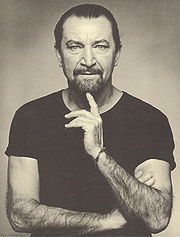

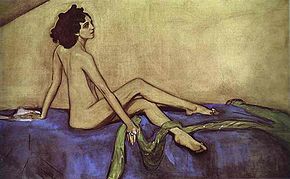

Ida Rubinstein (1885-1960), danseuse et riche mécène russe, était une proche amie de Ravel. Inspiratrice du Boléro, elle créa l’œuvre le 22 novembre 1928 et en reçut la prestigieuse dédicace. Portrait par Valentin Serov.

Ida Rubinstein (1885-1960), danseuse et riche mécène russe, était une proche amie de Ravel. Inspiratrice du Boléro, elle créa l’œuvre le 22 novembre 1928 et en reçut la prestigieuse dédicace. Portrait par Valentin Serov.

Le Boléro fut créé le 22 novembre 1928 au théâtre national de l’Opéra sous la direction de Walther Straram, avec une chorégraphie de Bronislava Nijinska et dans des décors d’Alexandre Benois. Ida Rubinstein tenait le rôle d’une danseuse de flamenco dans une chorégraphie très sensuelle qui fit scandale. Le musicologue Henri de Curzon décrivit la première en ces termes[5] :

« Une posada, à peine éclairée. Le long des murs, dans l’ombre, des buveurs attablés, qui causent entre eux ; au centre, une grande table, sur laquelle la danseuse essaie un pas. Avec une certaine noblesse d’abord, ce pas s’affermit, répète un rythme… Les buveurs n’y prêtent aucune attention, mais, peu à peu, leurs oreilles se dressent, leurs yeux s’animent. Peu à peu, l’obsession du rythme les gagne ; ils se lèvent, ils s’approchent, ils entourent la table, ils s’enfièvrent autour de la danseuse... qui finit en apothéose. Nous étions un peu comme les buveurs, ce soir de novembre 1928. Nous ne saisissions pas d’abord le sens de la chose ; puis nous en avons compris l’esprit. »La version orchestrale de l’œuvre fut créée le 11 janvier 1930 par les concerts Lamoureux sous la direction de Ravel lui-même[6]. On rapporte que lors de la première orchestrale du Boléro, une dame cramponnée à son fauteuil s’écriait : « Au fou ! Au fou ! » À son frère lui racontant la scène, Ravel aurait dit : « Celle-là, elle a compris ! » (Marnat 1986, p. 634).

La diffusion de l’œuvre atteignit rapidement des proportions démesurées et Ravel en fut le premier étonné, lui qui espérait que son œuvre serait, au moins, « un morceau dont ne s’empareraient pas les concerts du dimanche » (Marnat 1986, p. 635). Les chefs d’orchestre, qui y voyaient un terrain de travail fertile en même temps qu’une source facile de gloire, s’emparèrent vite du Boléro et tentèrent, pour certains, d’y laisser leur empreinte. Tandis que Willem Mengelberg accélérait et ralentissait excessivement, le grand maestro italien Arturo Toscanini, pourtant très respecté de Ravel, prit la liberté d’exécuter l’œuvre deux fois plus vite que prescrit avec un accelerando final lors d’un concert donné en mai 1930 par l'orchestre philharmonique de New York. Ravel présent dans le public refusa de se lever pour aller lui serrer la main et s’expliqua avec lui dans les coulisses (Orenstein 1989, p. 568). Toscanini aurait poussé l’affront jusqu’à lui expliquer : « Vous ne comprenez rien à votre musique. C’était le seul moyen de la faire passer » (Marnat 1986, p. 636). Les deux hommes se réconcilièrent par la suite, mais il était entendu que Ravel ne transigerait pas sur l’exécution de son œuvre, si déroutante fût-elle[7] :

« Je dois dire que le Boléro est rarement dirigé comme je pense qu’il devrait l’être. Mengelberg accélère et ralentit excessivement. Toscanini le dirige deux fois plus vite qu’il ne faut et élargit le mouvement à la fin, ce qui n’est indiqué nulle part. Non : le Boléro doit être exécuté à un tempo unique du début à la fin, dans le style plaintif et monotone des mélodies arabo-espagnoles. […] Les virtuoses sont incorrigibles, plongés dans leurs rêveries comme si les compositeurs n’existaient pas. »Ravel et son œuvre

Il est des artistes qui voient leur production tout entière occultée par une seule œuvre ; paradoxalement, cette œuvre remplit rarement le but qui lui était assigné. Souvent même, son auteur la tenait pour mineure ou imparfaite. En musique il en va ainsi de Remo Giazotto (Adagio "d'Albinoni" en sol mineur), Johann Pachelbel (Canon et gigue en ré majeur), Paul Dukas (L'Apprenti sorcier) et même Georges Bizet (Carmen). Lorsque Ravel commença à réaliser que ce Boléro partout réclamé pourrait bien lui faire subir ce sort, il ressentit le besoin, à plusieurs reprises, de préciser ses intentions quant à la signification de son œuvre[8] :

« Je souhaite vivement qu’il n’y ait pas de malentendu au sujet de cette œuvre. Elle représente une expérience dans une direction très spéciale et limitée, et il ne faut pas penser qu’elle cherche à atteindre plus ou autre chose qu’elle n’atteint vraiment. Avant la première exécution, j’avais fait paraître un avertissement disant que j’avais écrit une pièce qui durait dix-sept minutes et consistant entièrement en un tissu orchestral sans musique – en un long crescendo très progressif. Il n’y a pas de contraste et pratiquement pas d’invention à l’exception du plan et du mode d’exécution. Les thèmes sont dans l’ensemble impersonnels – des mélodies populaires de type arabo-espagnol habituel. Et (quoiqu’on ait pu prétendre le contraire) l’écriture orchestrale est simple et directe tout du long, sans la moindre tentative de virtuosité. […] C’est peut-être en raison de ces singularités que pas un seul compositeur n’aime le Boléro — et de leur point de vue ils ont tout à fait raison. J’ai fait exactement ce que je voulais faire, et pour les auditeurs c’est à prendre ou à laisser. »Le Boléro est la seule œuvre pour laquelle le musicien affirma aussi clairement avoir relevé le défi qu’il s’était fixé. Mais comme souvent chez Ravel (Chansons madécasses, L’Enfant et les Sortilèges, La Valse, etc.), l’engagement est plus profond que ne le laisse supposer l’innocence apparente. Dans le même temps qu’il déclarait que le Boléro était « vide de musique » (Marnat 1986, p. 635), le compositeur reconnaissait que son œuvre avait un caractère « musico-sexuel » (ibid., p. 634). Quand on l’interrogeait sur l’argument du ballet, Ravel répondait qu’il situait l’action du Boléro dans une usine (l’usine du Vésinet d’après son frère)[9] et non dans un bar andalou. D’aucuns voient dans le Boléro une renonciation à la musique tonale, d’autres relèvent dans la répétition mécanique et le crescendo du Boléro la marque d’une œuvre inquiétante et tourmentée, irrésistiblement vouée à son effondrement final. André Suarès parle d’une « sorte de danse macabre[10] », Marcel Marnat du « triomphe généralisé des forces du mal[11] », Jean Échenoz d’un « suicide dont l’arme est le seul élargissement du son[12] ». À cet égard le morceau est à rapprocher des conclusions tragiques de La Valse et du Concerto pour la main gauche – mais d’autres lectures sont possibles.

Musique

D’après Ravel, « c’est une danse d’un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l’harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral[13] ». Si l’œuvre est composée sous forme de ballet, cette suite de solos instrumentaux met en valeur les talents individuels mais aussi l’homogénéité collective de chaque pupitre, tous les membres de l’orchestre participant également à un accompagnement imperturbable ; c’est la définition même d’un genre naissant à l’époque : le concerto pour orchestre[14]. La rythmique et le caractère mélodique hispanisant, et même plus précisément andalou, se rapprochent également de l’esprit des compositions rhapsodiques très à la mode fin XIXe et début XXe siècle[15].

Extraits MIDI

? [[Media: |Rythme du Boléro]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |Rythme du Boléro]] [[:Image:|Fiche]] ? [[Media: |Thème A du Boléro]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |Thème A du Boléro]] [[:Image:|Fiche]] ? [[Media: |Thème B du Boléro]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |Thème B du Boléro]] [[:Image:|Fiche]]Le rythme

Le rythme adopté par Ravel est un boléro caractéristique, à trois temps, avec l’indication Tempo di bolero moderato assai (tempo de boléro très modéré). Contrairement à la danse originelle traditionnellement accompagnée de castagnettes ou de tambourins, il choisit le tambour d’orchestre métamorphosé depuis en caisse claire pour cadencer cette danse typique. La cellule rythmique comporte deux mesures presque identiques, avec une variation minime dans le troisième temps de la deuxième. Elle est répétée ostinato par une puis deux caisses claires de la première à l’antépénultième mesure, et suit le grand crescendo pour être finalement jouée par l’ensemble de l’orchestre dans la coda.

Le tempo

Le tempo est immuable du début à la fin, mais une variabilité paradoxale existe entre les indications de Ravel et les différentes exécutions, la sienne comprise :

- Sur la partition, le tempo demandé est

= 72, soit une durée théorique de quatorze minutes et dix secondes.

= 72, soit une durée théorique de quatorze minutes et dix secondes. - Or selon Ravel (voir supra), le ballet devrait avoir une durée de dix-sept minutes. L’indication métronomique aurait donc dû être de

= 60 (soit un temps à la seconde, soit exactement dix-sept minutes (1020 secondes) pour exécuter les 340 mesures à 3 temps).

= 60 (soit un temps à la seconde, soit exactement dix-sept minutes (1020 secondes) pour exécuter les 340 mesures à 3 temps). - L’enregistrement effectué par Ravel dure un peu plus de seize minutes, donnant un tempo proche de

= 64.

= 64. - La version la plus courte enregistrée est celle de Leopold Stokowski avec The All American Youth Orchestra en 1940 : douze minutes, soit

= 84[16].

= 84[16]. - La palme de la longueur revient à un ami du compositeur : Pedro de Freitas Branco, avec l’Orchestre national de la Radiodiffusion française en 1953, dépasse les dix-huit minutes et trente secondes, soit

= 54[17].

= 54[17]. - Voir la liste de quelque soixante-dix enregistrements et leur timing[18]

- Les cinq tempos en MIDI :

? T° 54 Fiche

? T° 54 Fiche ? [[Media: |T° 60]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |T° 60]] [[:Image:|Fiche]] ? [[Media: |T° 64]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |T° 64]] [[:Image:|Fiche]] ? [[Media: |T° 72]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |T° 72]] [[:Image:|Fiche]] ? [[Media: |T° 84]] [[:Image:|Fiche]]

? [[Media: |T° 84]] [[:Image:|Fiche]]La mélodie

C’est à sa mélodie envoûtante que le Boléro doit sa popularité mondiale. Inspirée de thèmes hispano-arabes, son auteur la décrivait comme simple et sans artifice. Pourtant elle recèle des difficultés rythmiques inattendues ; selon le musicologue Émile Vuillermoz :

« L’homme de la rue se donne la satisfaction de siffler les premières mesures du Boléro, mais bien peu de musiciens professionnels sont capables de reproduire de mémoire, sans une faute de solfège, la phrase entière qui obéit à de sournoises et savantes coquetteries[19]. »Thème A

Le thème A en do majeur comporte seize mesures et un petit ambitus d’une neuvième majeure (de do3 à ré4 pour la flûte) ; commençant sur la tonique aiguë, la mélodie très conjointe descend d’abord en arabesque sur la dominante, puis, reprenant plus haut sur la sus-tonique, elle redescend toujours en ligne sinueuse vers la tonique grave, semblant vouloir déborder de son cadre.

Thème B

Le contre-thème B dérivé du premier, plus pathétique et teinté de mineur, également de seize mesures, est d’un ambitus plus grand, une seizième mineure (de do2 à ré bémol4 pour le basson) ; par mouvements progressifs et conjoints, suggérant des modes exotiques (gamme andalouse), la mélodie suit une lente descente très altérée sur plus de deux octaves.

Ritournelle

La ritournelle est la clé de voûte du Boléro. Elle sert d’introduction et de conclusion à l’œuvre, sépare chaque entrée des thèmes et, répétée huit fois en arrière-fond des mélodies, leur sert d’accompagnement rythmique et harmonique. Elle est composée :

- de la cellule rythmique de caisse claire doublée d’un ou plusieurs instruments,

- d’un accompagnement harmonique sur le deuxième et le troisième temps,

- d’une basse immuable (do, soupir, sol, do, soupir, sol, do, etc.) martelant la mesure à trois temps, affirmant le ton de do majeur durant toute l’œuvre, sauf au milieu du dernier thème B où éclate une inattendue modulation en mi majeur, avant de revenir, pour conclure, dans le ton principal.

L’instrumentation

Le Boléro est écrit pour orchestre symphonique. Parmi les bois, certains musiciens utilisent deux instruments de la même famille : le Boléro requiert deux piccolos, un hautbois d’amour, un saxophone sopranino et une petite trompette en ré. Certains instruments ne sont utilisés que le temps de quelques mesures (saxophone soprano, grosse caisse, cymbales, tam-tam).

Instrumentation du Boléro Cordes premiers violons, seconds violons, altos, Bois 1 piccolo, 2 flûtes, l'une jouant aussi du piccolo, 2 hautbois, l'un jouant du hautbois d'amour, 1 cor anglais,

2 clarinettes si bémol, l’une jouant de la petite mi bémol, 1 clarinette basse si bémol,

2 bassons, 1 contrebasson,

1 saxophone soprano(*) et 1 saxophone ténor

Cuivres 4 cors, Percussions 2 caisses claires, 3 timbales, grosse caisse, (*) Le conducteur précise un saxophone sopranino en fa : cet instrument n'aurait vu le jour chez aucun fabricant ;

dès la création par Marcel Mule, la partition a toujours entièrement été jouée au saxophone soprano.L’orchestration

Les orchestrations de Maurice Ravel, de ses propres œuvres ou d’autres comme Les Tableaux d'une exposition de Moussorgski, ont toujours révélé sa connaissance organologique achevée, sa science des combinaisons instrumentales et son sens de l’équilibre orchestral.

« Dans le Boléro, Ravel semble avoir voulu transmettre à ses cadets une sorte de manuel d’orchestration, un livre de recettes leur apprenant l’art d’accommoder les timbres. Avant de quitter la scène pour aller à son rendez-vous avec la mort, ce Rastelli de l’instrumentation a exécuté avec le sourire la plus éblouissante et la plus brillante de ses jongleries. »— Émile Vuillermoz (cité dans Jourdan-Morhange 1945, p. 168)

Thème A

Le thème A est présenté neuf fois, toujours avec des instruments aigus, voire suraigus. Les trois premières entrées du thème sont confiées à un seul instrument, à la même hauteur : la flûte pianissimo dans son registre grave, chaud et peu « sonore », la clarinette piano dans son registre médium, et enfin le hautbois d'amour renaissant mezzo-piano, dans son registre médium. Pour la quatrième exposition, c’est la trompette avec sourdine qui intervient mezzo-piano, doublée par le retour de la flûte à l’octave supérieure mais pianissimo, devant donc se fondre dans la timbre du cuivre bouché et créer ainsi une nouvelle sonorité. La cinquième est la plus originale des combinaisons de l’œuvre : le cor solo est doublé sur deux octaves par le célesta (quinzième et vingt-deuxième), un piccolo joue le thème à la quinte (en fait la douzième) en sol majeur, l’autre à la tierce (en fait la dix-septième) en mi majeur ; avec un équilibre mezzo-forte pour le cor, piano pour le célesta et pianissimo pour les piccolos, Ravel renforce subtilement les premières harmoniques du cor. La combinaison suivante associe mezzo-forte le cor anglais et la deuxième clarinette à l’unisson en do majeur, doublés à l’octave par le hautbois et la première clarinette ; c’est le hautbois d’amour cette fois qui renforce la quinte en jouant en sol majeur. Les trois dernières expositions impliquent pour la première fois les violons, d’abord en jeux d’octaves avec les petits bois, puis, divisées dans les pupitres, en jeux de tierces et de quintes avec le cor anglais et le saxophone ténor en sus, le tout forte. La dernière, fortissimo, toujours en jeux de tierces et de quintes, rassemble les premiers violons, les flûtes, le piccolo et, en apothéose, la petite trompette en ré et les trois autres voix de trompette, la trompette piccolo étant à l’octave de la troisième trompette, la deuxième et la première respectivement à la tierce et à la quinte.

Thème B

Le thème B, présenté également neuf fois, utilise les registres aigus voire suraigus d’instruments graves, mais aussi des instruments parmi les plus aigus. Les cinq premières expositions sont confiées à des instruments solistes : le basson, dans son aigu, registre virtuose, la petite clarinette mi bémol avec son timbre perçant, le saxophone ténor sur toute sa courte étendue, le saxophone sopranino, qui, n’ayant pas une tessiture assez grande, laisse la place au saxophone soprano pour les quatre dernières mesures, et enfin le trombone poussé dans ses extrémités les plus hautes, solo toujours redouté par ces instrumentistes. Comme pour le thème A, les quatre dernières présentations se caractérisent par une alternance entre des jeux d’octaves et des jeux de tierces et de quintes ; d’abord aux petits bois, suivis des cordes et de la première trompette, puis des cordes et du premier trombone, la dernière phrase et sa modulation sont confiées à un tutti de flûtes, saxophones, cuivres clairs et premiers violons.

Ritournelle

Les vingt ritournelles r de deux mesures s’enrichissent progressivement d’un ou plusieurs instruments d’abord en alternance, puis par accumulation. Certains reprennent le rythme lancinant de la caisse claire comme la deuxième flûte sous le solo de clarinette ou les deux bassons se relayant sous le hautbois d’amour, d’autres soulignent la carrure ne jouant que les temps comme la harpe, tous les pizzicatos des cordes ou les trombones et le tuba sur les dernières phrases. La première ritournelle, répétée une fois dans un pas à peine perceptible, introduit l’œuvre pianissimo ; chaque nouvelle ritournelle est orchestrée différemment, s’élargissant, s’enrichissant et participant à l’effet de crescendo par palier, jusqu'à la dernière ritournelle, jouée deux fois fortissimo par tout l’orchestre sous le fracas des percussions et avec d'impressionnants glissandos de trombones, précédant de peu l’effondrement final.

Guide d’écoute

Ce guide d'écoute du Boléro de Ravel est destiné à la compréhension de la structure de l’œuvre et à la reconnaissance des timbres instrumentaux[20].

- Les couleurs de la colonne de gauche symbolisent le crescendo et la densification de l’orchestration.

- A désigne le thème général, B son contre-thème, r la ritournelle.

- Le temps, donné à titre indicatif, est celui de la version de référence enregistrée sous la direction de Maurice Ravel lui-même, avec l’orchestre Lamoureux, en 1930.

Thème Instrumentation Temps pp r Altos & violoncelles pizzicato, 1° caisse claire (répété une fois) pp A 1° flûte 0' 12'' pp r 2° flûte p A 1° clarinette 1' 02'' p r Harpe (sons harmoniques), 1° flûte p B 1° basson 1' 53'' mp r Harpe (sons naturels), 2° flûte p B Petite clarinette mi bémol 2' 44'' p r 2° violons pizzicato & contrebasse, alternance des bassons mp mp A Hautbois d'amour 3' 36'' p r 1° violons pizzicato, 1° cor mp A 1° trompette avec sourdine, 1° flûte à l'octave (jeu d'octave) pp 4' 28'' mp r Flûtes, 2° trompette, 2° violons pizzicato mp B Saxophone ténor expressivo, vibrato 5' 20'' mp r 1° trompette, hautbois, cor anglais, 1° violons pizzicato mp B Saxophone sopranino, fin au saxophone soprano expressivo, vibrato 6' 13'' mf r 1° flûte, clarinette basse, bassons, 2° cor, harpe mf A 1° piccolo (mi majeur), 2° piccolo (sol majeur), 1° cor et célesta (do majeur) 7' 06'' mf r 3 trompettes, 4° cor et arpèges des cordes mf A 2 hautbois, cor anglais et 2 clarinettes (do majeur), hautbois d'amour (sol majeur) 7' 57'' mf r 1° flûte, contrebasson, clarinettes, 2° cor mf B 1° trombone (dans le suraigu) sostenuto 8' 49'' f r 1° trompette, 4° cor, tutti de cordes f B Bois (jeux de tierces et quintes) 9' 41'' f r Bassons, contrebasson, cors et timbales f A Piccolo, flûtes, hautbois, clarinettes, 1° violons (jeux d'octaves) 10' 32'' f r f A Bois, 1° & 2° violons (jeux de tierces et quintes) 11' 22'' f r f B Bois, 1° & 2° violons, 1° trompette (jeux d'octaves) 12' 13'' f r f B Bois, 1° & 2° violons, 1° trombone (jeux de tierces et quintes) 13' 05'' ff r Bois aigus, cors, cordes, + 2° caisse claire, tout l'orchestre ff A Piccolo, flûtes, saxophones, petite trompette, 3 trompettes, 1° violons 13' 56'' ff r ff B Piccolo, flûtes, saxophones, les 4 trompettes, 1° trombone, 1° violons 14' 47'' ff Modulation en mi majeur sur 8 mesures puis retour dans le ton principal fff r Grosse caisse, cymbales, tam-tam, glissandos de trombones (répété une fois) fff Grand accord dissonant et écroulement final 16' 06'' Postérité

Le Boléro a été édité la première fois par les éditions Durand en 1929.

Arrangements

Ravel a lui-même composé en 1929 deux réductions pour piano de son Boléro, l’une à deux mains et à l’autre à quatre mains. Elles sont très rarement jouées en public.

Les arrangements populaires de cette œuvre sont légion. Les sœurs Labèque ont enregistré en 2006 une version modifiée pour deux pianos de l’arrangement de Ravel, en lui ajoutant des percussions basques, recréant l’effet rythmique saisissant de la partition originale. On ne compte plus les adaptations du boléro en jazz et en blues. En revanche, les remixeurs de la nouvelle génération, chantres du mélange des genres musicaux, ont boudé le Boléro (mais non le compositeur) probablement en raison du caractère indépassable de l'œuvre.

Chorégraphies

- 1928 : Boléro de Bronislava Nijinska, avec Ida Rubinstein (Opéra national de Paris, 22 novembre) ;

- 1930 : Iberian Monotone de Ruth Page (Highland, Illinois) ;

- 1935 : Boléro de Michel Fokine (Compagnie Ida Rubinstein, Paris) ;

- 1940 : Bolero d'Anton Dolin (Robin Hood Dell, Philadelphie, 25 juin) ;

- 1941 : Boléro de Serge Lifar (Opéra national de Paris, 27 décembre) ;

- 1944 : Boléro de Aurél Milloss (Opéra de Rome, 20 mai) ;

- 1961 : Boléro de Maurice Béjart, avec comme danseuse étoile Duska Sifnios (Théâtre de la Monnaie, 10 janvier) ; reprise en 1979 en rôle masculin, avec le danseur Jorge Donn ; cette version sera filmée par Claude Lelouch pour clore son film Les Uns et les Autres (voir plus loin) ;

- 1996 : Trois Boléros d'Odile Duboc (La Filature de Mulhouse, 8 mars) ;

- 1998 : Boléro de Meryl Tankard (Opéra national de Lyon, décembre) ;

- 2001 : Boléro de Thierry Malandain (Centre chorégraphique national de Biarritz, 19 mai) ;

- 2002 : Boléro de Marc Ribaud (Opéra de Nice, juin) ;

- 2004 : Bolero de Stanton Welch (Houston Ballet, 3 décembre).

Le manuscrit

La partition manuscrite du Boléro, document au crayon de plus de trente pages, a été acquise en 1992 par l'État français, usant de son droit de préemption, pour la somme de 1,8 million de francs (près de 275 000 euros)[21]. La Bibliothèque nationale de France en est actuellement dépositaire[22].

Le Boléro dans la culture populaire

Cinéma

- 1936 : One in a Million de Sidney Lanfield

- 1950 : Rashōmon de Akira Kurosawa

- 1957 : El Bolero de Raquel de Miguel M. Delgado, dansé par le comique mexicain Mario Moreno dit « Cantinflas »

- 1977 : Allegro non troppo de Bruno Bozzetto

- 1979 : Elle de Blake Edwards

- 1979 : Stalker de Andreï Tarkovski

- 1981 : Les Uns et les Autres de Claude Lelouch (avec des mesures supplémentaires de Francis Lai)

- 1992 : Le Batteur du Boléro, court-métrage de Patrice Leconte avec Jacques Villeret dans le rôle du batteur

- 2002 : Femme fatale de Brian De Palma (version arrangée de Ryūichi Sakamoto)

- 2003 : Basic de John McTiernan (version arrangée)

- 2004-2006 : Cashback de Sean Ellis

Humour

- 1948 - 64 : Le Parti d’en rire, adaptation humoristique de Pierre Dac et Francis Blanche

Musique populaire

- 1961 : Et maintenant de Gilbert Bécaud

- 1966 : Beck's Bolero de Jeff Beck et Jimmy Page

- 1972 : Abaddon's Bolero de Emerson, Lake & Palmer

- 1987 : Bolero de Jorge Pardo (version flamenco à la flûte)

- 1991 : Ravel's Bolero de Frank Zappa (album The Best Band You Never Heard in Your Life)

- Ravel's bolero in mambo de Charlie Palmieri

- Ravel's Bolero de Jazzelicious

- 1994 : Bolero de Stanley Jordan

- 2001 : album Mouvements clos de Gilles Chabenat - reprise de l'ostinato

Publicité

Séries télévisées

- 1988 : Alf, saison 2, épisode 20, Le Grand Coup

- 1999 : Digimon, saison 1

- 2002 : Futurama, saison 5, épisode 16, La main du diable dans la culotte d'un Zouave

- 2004 : Malcolm, saison 5, épisode 21, La grande pagaille - 1re partie

- 2006 : Doctor Who, série 2, épisode 8, La Planète du Diable (1re partie)

Sports

- 1984 : JO de Sarajevo : Jayne Torvill et Christopher Dean (patinage artistique)

- 1998 : Coupe du monde de football de 1998 : cérémonie de clôture (extraits)

- 2004 : Michelle Kwan (patinage artistique, programme libre)

- 2006 : Coupe du monde de football de 2006 : cérémonie de clôture (extraits)

- 2007 : Anna Bessonova, gymnastique rythmique (Ukraine), ruban

Divers

Le Boléro de Ravel a annoncé la musique répétitive américaine des années 1960 (Terry Riley, Steve Reich) et tout un pan de ce que depuis la fin du XXe siècle on nomme la musique classique post-moderne : souci de popularité en restant dans le domaine tonal, goût pour le concret, rejet d’un lyrisme trop intime, travail sur la matière sonore à l’intérieur de ce cadre, grâce aux variations.

Le Boléro de Ravel a aussi donné le nom au groupe Les Blérots de R.A.V.E.L..

Le Boléro de Ravel a également été à l'origine du nom d'une association belge de cyclisme : Le Beau vélo de RAVeL, le RAVeL étant un réseau wallon de voies réservées aux usagers lents, c'est-à-dire non motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers.

Droits d’auteur

Jusqu'en 1993, le Boléro est resté à la première place du classement mondial des droits à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem)[23]. En 2005 c'était encore la cinquième œuvre musicale française non tombée dans le domaine public la plus exportée[24]. Il rapporterait chaque année environ 1,5 million d’euros de droits. Or, Ravel étant mort sans enfants, la lignée d’héritage des ayants droit est extrêmement complexe. La gestion des colossales retombées économiques du Boléro, qui dépasseraient les 46 millions d’euros entre 1970 et 2006, est l'objet de polémiques[25],[26].

Enregistrements célèbres

Les versions de qualité de cette œuvre sont nombreuses, voici citées quelques-unes des plus remarquables.

- Maurice Ravel lui-même supervisa un enregistrement de son Boléro en 1930 avec les Concerts Lamoureux. Malgré une qualité sonore juste passable en raison de son ancienneté, ce document a une valeur historique considérable et peut être considéré comme la principale référence en termes de tempo[27].

- Charles Munch et Pierre Monteux, deux témoins privilégiés de l'époque ravélienne, ont laissé chacun un enregistrement très renommé, le premier avec l’orchestre symphonique de Boston en 1956, le second avec l'orchestre symphonique de Londres en 1964.

- Seiji Ozawa, encore avec l’orchestre symphonique de Boston, a donné en 1974 une lecture vivante de l'œuvre, chaque instrument jouant devant, affirmant la musique, avec de nouveaux accents, des micro-ralentissements ou accélérations.

- Claudio Abbado, avec l'orchestre symphonique de Londres en 1985 a donné une lecture du boléro très sensuelle, quasi charnelle (d'après Alain Duault) et donc conforme au point de vue du compositeur qui y voyait une musique très suggestive (voir le paragraphe "Ravel et son œuvre").

- Pierre Boulez, avec l’orchestre philharmonique de Berlin, a signé en 1993 l’un des enregistrements les plus salués par la critique ces dernières années.

- Mort la même année, Sergiu Celibidache donne à voir dans une version publique en 1996 avec l'Orchestre philharmonique de Munich, une version très émouvante, une des toutes dernières apparitions du chef d'orchestre.

Citations

- « Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro, voyons ! Malheureusement, il est vide de musique. » (Ravel, vers 1930, cité dans Marnat 1986, p. 635)

- « Une fois l’idée trouvée, n'importe quel élève du Conservatoire devait, jusqu’à cette modulation-là, réussir aussi bien que moi. » (Ravel, vers 1930, cité dans Jankélévitch 1956, p. 194)

- « Ravel lui-même était au pupitre, soulignant par ses gestes brefs et précis l'élément automatique de l'action scénique, gestes moins appropriés à conduire l'orchestre qu'à exprimer l'immense tension intérieure de la composition. Jamais je n'ai vu un homme vivre plus intensément la musique, sous une apparence placide, que Maurice Ravel conduisant Boléro ce soir-là. » (Willi Reich à propos de la première orchestrale du Boléro, cité dans Jourdan-Morhange 1945, p. 168)

- « Si le Boléro n'a pas la plus belle place dans notre cœur, soyons lui reconnaissants d'avoir donné aux plus simples le goût de la musique de Ravel, la curiosité de connaître toute son œuvre et d'avoir éclairé d'une lumière plus intense le nom de ce génie si français. » (Hélène Jourdan-Morhange 1945, p. 169)

- « La popularité de l'art de Ravel repose, comme toujours lorsqu'il s'agit de grand art, sur quelques bons malentendus, et sur le solide incognito dont cet art sait se revêtir. » (Fred Goldbeck, cité dans la Revue musicale de décembre 1938)

- « La Valse évoquait l'anéantissement d'une civilisation. Huit ans plus tard, Boléro exerce sa fascination par l'évocation qu'il fait du triomphe généralisé des forces du mal, incluses dans les éléments les plus innocents : nous retrouvons ici le début de L'Enfant et les sortilèges mais cette fois nous aboutissons à un triomphe de la mort […] » (Marcel Marnat 1986, pp. 633-634)

- « On n’irait pas bien loin dans l’analyse des œuvres d’art si l’on s’en tenait à ce que leurs auteurs ont dit ou même cru avoir fait. » (Claude Lévi-Strauss à propos du Boléro, L’Homme nu, 1971)[28]

- « Le Boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l'histoire d'une colère, d'une faim. Quand il s'achève dans la violence, le silence qui s'ensuit est terrible pour les survivants étourdis. » (Le Clézio, Ritournelle de la faim, 2008)[29]

Anecdotes

- (humour de musicien) Debussy, arrivant en retard à une des représentations du Boléro aurait dit « … ce n'est pas grave, je ne viens que pour la modulation ». (petit rappel : Debussy, mort en 1918; le Boléro, 1928). Cette anecdote est néanmoins souvent attribuée à Vincent d'Indy (1851-1931).

- (humour… autre) Pierre Desproges :

- "Quel est l'auteur du Boléro de Ravel ? - Mozart ? Lelouch ?

- "Mozart était tellement précoce qu'à 15 ans il avait déjà composé le Boléro de Ravel"

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Abromont, Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », Paris, 2001, 608 p. (ISBN 2-213-60977-2)

- Vladimir Jankélévitch, Ravel (1956), 3e édition, Éditions du Seuil, coll. « Solfèges », Paris, 1995, 220 p. (ISBN 2-02-023490-4)

Seconde édition, augmentée d’un catalogue exhaustif de l’œuvre musicale et d’un index, comporte aussi une nouvelle discographie et une bibliographie mise à jour.

- Hélène Jourdan-Morhange, Ravel et nous, Éditions du milieu du monde, Genève, 1945, 269 p.

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, coll. « Bibliothèque des grands musiciens », Paris, 1986, 828 p. (ISBN 2-213-01685-2)

Biographie quasi exhaustive, d’une formidable richesse documentaire. La vie de Ravel replacée en permanence dans le contexte de son temps. Catalogue complet des œuvres.

- Marcel Marnat, Maurice Ravel. Qui êtes-vous ? : l'hommage de la Revue musicale, décembre 1938, Éditions de la Manufacture, Lyon, 1987, 487p. (ISBN 2-7377-0052-3)

Réédition du numéro spécial de la Revue musicale paru en décembre 1938 pour l’anniversaire de la mort de Ravel, présenté et annoté par Marcel Marnat.

- Maurice Ravel, Lettres, écrits, entretiens, réunis, présentés et annotés par Arbie Orenstein, traduction de Dennis Collins, interprétations historiques par Jean Touzelet, Flammarion, coll. « Harmoniques / Écrits de musiciens », Paris, 1989, 642 p. (ISBN 2-08-066103-5)

Recueil de la correspondance et des principaux documents écrits de Ravel.

Notes et références

- ↑ Le compositeur envisageait d’orchestrer El Puerto, Fête-Dieu à Séville, Rondeña, Triana, El Albaicin et El Polo (Lettre de Ravel à Mme Isaac Albéniz, 27 juin 1928, reprise dans Ravel 1989, lettre 300, p. 262)

- ↑ Joaquin Nin, Comment est né le Boléro de Ravel, Revue musicale, décembre 1938, dans Marnat 1987, p. 348

- ↑ Ibid., p. 349

- ↑ Jankélévitch 1956, p. 194

- ↑ Cité dans le numéro spécial de la Revue musicale dédié à Ravel, décembre 1938

- ↑ Image : terresdefemmes.blogs.com – Ravel dirigeant son Boléro. Croquis de Luc-Albert Moreau (1882–1948).

- ↑ Entretien accordé par Maurice Ravel au journal hollandais De Telegraaf, 31 mars 1931, repris dans Ravel 1989, p. 362

- ↑ Entretien accordé par Maurice Ravel au London’s Daily Telegraph, 11 juillet 1931, repris dans Ravel 1989, p. 365

- ↑ Lettre d’Édouard Ravel à Jacques Rouché, 19 février 1940, reprise dans Ravel 1989, lettre 346, p. 288

- ↑ André Suarès, Ravel, Esquisse, Revue musicale, décembre 1938, dans Marnat 1987, p. 108

- ↑ Marnat 1986, pp. 633-34

- ↑ Jean Echenoz, Ravel, Éditions de Minuit, Paris, 2006

- ↑ Maurice Ravel, Esquisse autobiographique, 1928, cité dans Jankélévitch 1956, p. 202

- ↑ Le 1er Concerto pour orchestre recensé sous ce titre est celui de Paul Hindemith en 1925.

- ↑ Symphonie espagnole de Lalo, Capriccio espagnol de Nikolaï Rimski-Korsakov, Iberia d’Albéniz, Le Tricorne de Manuel de Falla, Goyescas de Granados ou… la Rapsodie espagnole de Ravel lui-même

- ↑ Peter Gutmann

- ↑ Jean-Christophe Le Toquin

- ↑ Liste d’enregistrements et leur timing

- ↑ Cité dans : Colette et al., Maurice Ravel par quelques-uns de ses familiers, Éditions du Tambourinaire, Paris, 1939, p. 89

- ↑ D’après la structure de l’œuvre établie par Arthur Hoérée, dans Marnat 1986, p. 775–776

- ↑ Le Boléro ira à la BN, L'Humanité, 9 avril 1992

- ↑ Collections du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, consulté le 16 février 2006

- ↑ Sacem - Palmarès 1993, consulté le 16 février 2006

- ↑ Source : Sacem - Palmarès 2005

- ↑ Irène Inchauspé, Rémi Godeau, Main basse sur la musique. Enquête sur la SACEM, Calmann-Lévy, Paris, 2003, 239 p. (ISBN 2-7021-3367-3)

- ↑ The missing Bolero millions, The Guardian, 25 avril 2001

- ↑ F. Dru : Le Boléro de Maurice Ravel : écoute comparée, Classica Repertoire, mai 2007, p 64-69

- ↑ Claude Lévi-Strauss, Mythologies, 4. L’Homme nu, Plon, Paris, 1971

- ↑ Jean-Marie Gustave Le Clézio, Ritournelle de la faim, Gallimard, Paris, 2008

Liens externes

- Boléro Chorégraphie de Maurice Béjart sur le site du Béjart Ballet Lausanne

- 11 janvier 1930 : le Boléro de Ravel par Ravel

- (fr+en) Maurice Ravel sur l’Internet Movie Database.

- Portail de la musique classique

- Portail de la danse

Catégories : Article de qualité | Ballet | Œuvre de Maurice Ravel | Thème et Variations | Ballet de Béjart

Wikimedia Foundation. 2010.