- Saut à la perche

-

Saut à la perche

Perchiste avant le retourné.Catégorie Sauts Apparition aux JO 1896 (hommes)

2000 (femmes)Records du monde Hommes

6,14 m

Sergueï Bubka

le 31 juillet 1994, à SestrièresFemmes

5,06 m

Yelena Isinbayeva

le 28 août 2009, à ZurichChampions en titre Jeux olympiques  Steven Hooker

Steven Hooker Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaChampionnats du monde  Pawel Wojciechowski

Pawel Wojciechowski Fabiana Murer

Fabiana Murermodifier

Le saut à la perche est une épreuve d'athlétisme faisant partie des sauts. Elle consiste, après avoir effectué une course d'élan d'une cinquantaine de mètres, à s'aider d'une perche souple pour franchir sans la faire tomber une barre horizontale placée à plusieurs mètres de hauteur. C'est la huitième épreuve du décathlon.

Le saut à la perche de haut niveau nécessite les quatre qualités de l'athlétisme : la rapidité sur la course d'élan, la force pour appuyer sur la perche, la souplesse pour effectuer les mouvements en l'air et la qualité de pied au moment de l'impulsion[1].

Pour sauter à la perche, deux techniques existent : la technique russe et la technique française, qui rendent les sauts différents mais qui ont toutes deux fait leurs preuves. Dans ces deux techniques, le choix de la perche est très important ; ces dernières sont faites en fibre de verre et en fibre de carbone et peuvent plier, cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Lors de son invention dans la Grèce antique et dans d'autres régions du monde, elles étaient en bois et ne pliaient pas.

La spécialité a longtemps été dominée, dans les années 1950 et 1960, par les perchistes américains, notamment Cornelius Warmerdam, Brian Sternberg, Bob Richards ou Bob Seagren. Dans les années 1970, des athlètes européens, parmi lesquels figurent le Français Thierry Vigneron ou les ex-Soviétiques Maksim Tarasov et Rodion Gataullin, confèrent une nouvelle dimension technique au saut à la perche. L'Ukrainien Sergueï Bubka, premier homme à franchir la barre des six mètres et actuel détenteur des records du monde en salle et en plein air, est sans conteste le sauteur à la perche le plus emblématique de la discipline. Il établit trente-cinq records du monde du milieu des années 1980 au milieu des années 1990. Aujourd'hui, la discipline est dominée, entre autres, par l'Américain Brad Walker, l'Australien Steven Hooker et le Français Renaud Lavillenie. Côté féminin, la Russe Yelena Isinbayeva, qui a battu vingt-sept records du monde, est la seule perchiste à avoir passé les 5 mètres.

Sommaire

Histoire

Origines

On trouve trace de la technique dans la Grèce antique, où le saut à la perche est utilisé comme moyen de locomotion pour traverser des ruisseaux, franchir une haie ou échapper à des bêtes sauvages à l'aide de longs morceaux de bois rigides[2]. La mythologie rapporte la légende du roi Pylos de Grèce qui aurait franchi une crevasse à l'aide d'une longue canne pour échapper à un taureau[3]. Vers le IIe siècle de notre ère, des soldats du Nord de l'Angleterre et de l'Écosse utilisent de longues lances préparées pour traverser différents obstacles[3]. Le saut à la perche apparaît lors des anciens jeux irlandais des Tailteann Games vers 550 avant J.-C., sous la forme d'un saut en longueur[3], on rapporte aussi que les Crétois sautaient eux-aussi au-dessus de taureaux[4]. Cette pratique est par ailleurs utilisée dans l'antiquité comme élément militaire pendant les sièges de châteaux ou encore afin de couvrir un maximum de distance en un minimum de temps[5]. Au XVIIIe siècle apparaît aux Pays-Bas le Fierljeppen, jeu consistant à franchir une rivière au moyen d'une longue perche de six à huit mètres[3].

Cependant, entre le saut à la perche moderne et celui qui consiste à passer par-dessus une rivière, il existe des différences notables. Tout d'abord, la perche étant rigide, l'impulsion ne devait pas être dirigée vers l'avant au risque de briser la perche, le saut ne devait pas aller très haut, la réception sur le sol n'étant pas facile, le perchiste devait également appuyer avec son bras supérieur vers le sol pour ne pas casser sa perche.

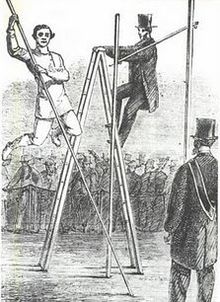

Une discipline gymnique

Le saut à la perche n'a pas toujours été un sport où le but était d'aller haut. À l'instar de son ancêtre, lorsque cette discipline fut pratiquée en tant que sport, le but était de faire un saut propre et beau à regarder en passant au-dessus d'une barre pas très haute. Ainsi, vers 1775 en Allemagne, des éducateurs (dont J.C.F GutsMuths) intègrent le saut à la perche dans le répertoire des épreuves gymniques [6] mais la discipline reste interdite aux femmes en raison de sa dangerosité. Les meilleurs sauts se situent alors autour des 2,50 mètres[7]. Au milieu du XIXe siècle, des membres du Cricket Club d'Ulverston, dans le Lancastre, mettent en place la première forme de la discipline : le « running pole leaping », littéralement le bond à la perche avec élan[8]. Les perches de l'époque sont alors des mâts extrêmement rigides en frêne, chêne ou merisier ; les premiers adeptes franchissent néanmoins rapidement la hauteur de trois mètres.

La discipline prend son essor en Angleterre et aux États-Unis vers la fin du XIXe siècle : le saut à la perche est intégré au programme des championnats d'Angleterre d'athlétisme en 1866 et les premiers records sont enregistrés dès l'année suivante. L'épreuve fait partie des championnats des États-Unis en 1877[3], la réception se fait alors dans du sable et les sauteurs retombent debout pour éviter les blessures. Les variantes demeurent différentes des deux côtés de l'Atlantique : au Royaume-Uni, le sauteur est autorisé à effectuer un déplacement des mains à la manière du grimper à la corde[5]. En 1889, l'Amateur Athletic Union édicte l'un des premiers principes importants du saut à la perche moderne : « aucun compétiteur ne doit pendant le saut, déplacer l'une de ses mains, vers le haut, le long de la perche, quand il quitte le sol[9] ». En 1892, à la Croix-Catelan de Paris, l'épreuve figure pour la première fois au programme des Championnats de France d'athlétisme, le stadiste Maurice Rousseaux s'imposant avec un saut à 2,41 mètres[10].

Un sport olympique

Article connexe : Athlétisme aux Jeux olympiques. Le concours du saut à la perche aux Jeux olympiques de 1904.

Le concours du saut à la perche aux Jeux olympiques de 1904.

Alors que les compétitions de saut à la perche se multiplient en Europe et aux États-Unis, le baron Pierre de Coubertin décide d'intégrer la discipline aux premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, en 1896. L'Américain William Hoyt l'emporte avec un saut à 3,30 mètres[11]. La technique évolue peu à peu, le butoir est créé en 1900 sous la forme d'un trou creusé au sol, puis en encastrant ensuite un boîtier en bois. La réception se fait désormais sur un tapis et les premières perches en bambou, qui apparaissent dès les Jeux olympiques de 1900[12], sont plus légères et plus flexibles que leurs ancêtres[8]. Les meilleurs spécialistes de l'époque sont l'Américain Norman Dole, ou encore le Français Fernand Gonder, auteur d'un saut de 3,74 mètres et vainqueur des Jeux olympiques intercalés de 1906. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), créée quelques années avant la Première Guerre mondiale, commence à recenser les premiers records de la discipline : ils sont américains et norvégiens car les meilleurs sauteurs européens ont été tués, blessés ou choqués par la guerre.

L'Américain Marc Wright est le premier homme à franchir la barre des quatre mètres, le 8 juin 1912 à Cambridge (4,02 mètres). Mis à part Charles Hoff et Pentti Nikula, le record du monde de la discipline reste américain jusqu'en 1969. Les meilleurs perchistes se nomment alors Lee Barnes et Sabin Carr, vainqueurs des Jeux olympiques de 1924 et 1928 ou encore Earle Meadows, champion olympique à Berlin en 1936 et auteur d'un record du monde à 4,54 mètres en 1937. L'Américain Cornelius Warmerdam, surnommé « Dutch » en raison de ses origines[4], considéré comme le premier grand champion du saut à la perche[13], fait passer le record du monde de 4,60 mètres à 4,77 mètres entre 1940 et 1942[8] ; cette dernière marque reste inégalée durant près de quinze ans. Il est l'un des derniers utilisateurs de la perche en bambou.

La révolution matérielle

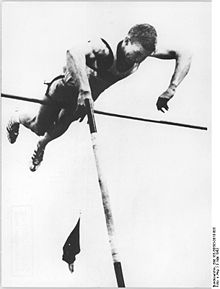

Brian Sternberg est l'un des premiers utilisateurs de la perche en fibre de verre. Il franchit la barre des cinq mètres en 1963.

Brian Sternberg est l'un des premiers utilisateurs de la perche en fibre de verre. Il franchit la barre des cinq mètres en 1963.

Alors que les perches en aluminium sont testées en compétition depuis 1943, des engins plus solides, faits notamment en alliage de cuivre et d'aluminium, sont introduits aux États-Unis au début des années 1950, afin de favoriser la flexibilité de la perche. Dans le même temps, les premiers matériaux en fibre de verre sont mis en place mais la plupart des compétiteurs utilisent toujours des perches en aluminium, à l'image de l'Américain Bob Richards, double vainqueur des Jeux olympiques de 1956 et 1960. Les perches en fibre de carbone, développées par la NASA pour son programme spatial[14], permettent à l'Américain George Davies d'établir un nouveau record du monde avec 4,83 m en 1961[8] et à son compatriote Brian Sternberg de franchir pour la première fois la barre des cinq mètres à Philadelphie le 27 avril 1963. Avec la montée en hauteur, l'atterrissage sur un tapis en mousse se généralise et est officielle dès 1960[4].

La « Fiber-glass » se généralise au milieu des années 1960 et connaît une émulation dans les campus universitaires américains. Avec Fred Hansen, champion olympique en 1964, John Pennel fait progresser significativement la discipline en faisant passer le record du monde de 5,05 mètres en 1963 à 5,44 mètres en 1969[5]. Bob Seagren signe quant à lui quatre records du monde et remporte les Jeux olympiques de 1968. Le début des années 1970 marque le retour des perchistes européens : l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig, vainqueur de trois titres continentaux consécutifs et champion olympique à Munich, porte le record du monde à 5,46 mètres, le Suédois Kjell Isaksson devient quant à lui, en 1972, le premier athlète à franchir la barre des 5,50 mètres, près de dix ans après Brian Sternberg. Dave Roberts (5,65 mètres en 1975) et Earl Bell (5,67 mètres en 1976) sont les derniers américains à faire progresser le record du monde du saut à la perche.

La discipline prend alors son essor en Europe avec la rivalité franco-russo-polonaise opposant notamment les perchistes Thierry Vigneron, quintuple recordman du monde, Władysław Kozakiewicz, champion olympique en 1980, ou Vladimir Polyakov, auteur de 5,81 mètres en 1981[5]. Les années 1980 coïncident avec le début de la domination du Soviétique Sergueï Bubka qui devient le 13 juillet 1985 à Paris le premier perchiste à franchir la barre des six mètres[15]. Vainqueur de six Championnats du monde d'athlétisme entre 1983 et 1997, il marque considérablement la discipline en établissant trente-cinq records du monde entre 1984 et 1994 (17 fois en extérieur et 18 fois en salle)[16]. Selon son entraîneur, Vitaly Petrov, qui a aussi entraîné Yelena Isinbayeva, Bubka aurait effectué des sauts au-dessus de fils à 6,25 mètres, qui ne furent pas filmés[17]. Parmi les autres perchistes de renom s'illustrant dans les années 1980 et 1990, figurent notamment Maksim Tarasov, Rodion Gataullin, Dmitri Markov, Okkert Brits ou encore Jean Galfione. Aujourd'hui, la discipline est dominée par le Français Renaud Lavillenie mais il est concurrencé. Car, en effet, la perche connait une densification progressive avec l'apparition ou la réapparition de certains pays au haut niveau mondial, Cuba avec Lazaro Borges, vice-champion du monde en 2011, le Brésil avec Fabiana Murer, championne du monde en 2011 et 2010 en salle, ou la Pologne avec notamment Pawel Wojciechowski, Anna Rogowska et Łukasz Michalski[18].

Le saut à la perche féminin, très médiatisé par la multiplicité des records battus, fait sa première apparition officielle lors des championnats du monde de Séville, en 1999. L'Australienne Emma George et l'Américaine Stacy Dragila font figure de précurseurs dans cette nouvelle discipline. Aujourd'hui, La Russe Yelena Isinbayeva semble prendre la même trajectoire que Sergueï Bubka en étant la seule athlète féminine à avoir franchi la barre des cinq mètres. Cette dernière perd néanmoins sa suprématie en 2009 et laisse le soin aux polonaises Rogowska et Pyrek ainsi qu'à la brésilienne Murer de s'approprier les titres de cette olympiade[19].

Depuis le début de la décennie, le saut à la perche s'exporte en dehors du stade. Les meetings de rue, Streets Vaults en anglais, ou même parfois de plage, sont de plus en plus nombreux[20]. Si les mêmes règles qu'en grande compétition sont observées, les performances ne sont pas toujours homologués, notamment, en raison de la matière dont est faite la piste ; on notera pour l'exemple les 5,91 m de Paweł Wojciechowski à Szczecin qui auraient constitué un un record de Pologne si l'IAAF avait homologué la performance[21]. Ces meetings spectaculaires sont appréciés et popularisent la discipline puisqu'il n'est ainsi plus nécessaire de se rendre dans un stade pour voir un concours[22].

Étapes d'un saut

Chaque athlète a sa technique qui lui est propre en fonction de son gabarit, de sa taille, de sa course et de son mental. Cependant, il existe de nombreux points communs entre ces styles, qui sont les bases du saut à la perche.

Prises de marques et course d'élan

Pour que la perche s'enfonce dans le butoir au moment où le perchiste donne son impulsion, il est nécessaire d'avoir une marque précise, prise en mètres puis en pieds (pointure du sauteur). Il faut également une course d'élan où le sauteur a le temps d'accélérer pour pouvoir transmettre le plus d'énergie possible à la perche. En général, une course d'élan de sauteur professionnel varie de 35 à 45 mètres ; les sauteurs parlent en foulées (de 14 à 20 pour l'élite[23]). Renaud Lavillenie, par exemple, avait effectué vingt foulées d'élan lorsqu'il a franchi 6,01 mètres[24]. Une prise de marque incorrecte peut amener au « refus », le sauteur s'élance mais voyant qu'il est trop loin, il freine et est obligé de recourir immédiatement sinon l'essai est considéré comme raté.

La course d'élan peut démarrer soit par un départ lancé léger, soit en partant directement de sa marque[23]. La course d'élan débute souvent par un appui solide et grand, le sauteur essaie alors de monter en fréquence[23]. Lors de cette course, la perche que le sauteur tient à la verticale doit progressivement s'abaisser pour pouvoir être placée dans le butoir. Une perche de haut niveau masculin prise au bout pèse 20 kilos[25],[Note 1], elle gênerait donc le sauteur dans sa course si elle était tenue à horizontale car elle entraînerait ses épaules vers l'avant, l'empêchant alors de mener une course stable nécessaire à une bonne impulsion. Si le perchiste est mal placé et qu'il ne saute pas, il peut recommencer sa course à la condition de ne pas dépasser la ligne blanche matérialisée sur le tapis et le bout du butoir, perche comprise.

Impulsion et flexion de la perche

L'impulsion est primordiale dans le saut à la perche : elle influe sur le reste du saut car il faut qu'elle soit dirigée vers une direction précise qui diffère entre chaque athlète. L'impulsion doit être dirigée vers l'avant et vers le haut : plus un sauteur court vite, plus son impulsion doit se faire vers le haut et plus il est fort, plus il doit la diriger vers l'avant. Un perchiste « équilibré » doit donc courir vite mais être fort dans son action de bras. Il doit également avoir un présenté axé, au risque soit de rater le butoir et de se blesser, soit de passer la barre d'un côté ou de l'autre par rapport au butoir et donc de gaspiller de l'énergie pouvant être utilisée pour aller plus haut[17]. Le mental est également important : un athlète qui ne veut pas impulser correctement, ou qui n'a pas la motivation suffisante, n'appuiera pas assez et ratera son saut ; la détermination est donc primordiale.

La flexion de la perche résulte de l'accumulation d'énergie liée à la vitesse horizontale du sauteur et de son impulsion ainsi que de l'angle dans lequel le sauteur est placé[26]. Lorsque la perche renvoie cette énergie (lorsque le sauteur ne lui en donne plus), elle se détend rapidement, catapultant le sauteur si celui-ci est dans une bonne position[17]. Suite aux flexions impressionnantes des grands sauteurs, la pensée populaire induit, à tort, qu'un saut réussi passe par une bonne flexion. La perche peut plier pour deux raisons principales : si le sauteur a les épaules vers l'avant, il saute au moment de l'impulsion et il appuie sur sa perche, et dans ce cas, le saut est bon, voire réussi ; la seconde possibilité est une erreur qui peut être dangereuse : si le sauteur met les épaules vers l'arrière, se laisse embarquer par la vitesse de sa course et n'appuie pas, il risque alors d'être projeté vers une direction quelconque, mais plus souvent vers la piste, ce que les sauteurs appellent un « retour piste ». Ce « retour piste » est très dangereux, il peut provoquer fractures du coccyx, des hanches ou des lombaires, entraînant une paralysie des jambes, et c'est pour cette raison que toute perche a un écriteau de rappel du danger collé sur elle.

Lors de la flexion, le bassin du sauteur doit monter légèrement puis monter en ligne droite vers la barre. Il serait logique de penser que la taille du sauteur aide le sauteur à aller plus haut, mais sur quatorze études différentes, seules deux l'ont pointé comme un facteur positif[26]. La rigidité de la perche est une qualité importante du saut : plus une perche est rigide, plus le saut ira haut, cependant il faut que le sauteur puisse plier une telle perche[26] aidé par la vitesse horizontale accumulée par ce dernier, elle est même un paramètre important du saut[26].

Retourné et franchissement de la barre

Une fois en l'air, le perchiste devient un gymnaste et doit rapidement grouper les jambes puis appuyer sur la perche pour se retourner. Ce retourné s'effectue autour de la main supérieure[27], le perchiste doit mettre en extension son bras[27]. En l'air, il n'a pas de repère et doit utiliser ses sensations pour se placer correctement. Ce placement doit être le meilleur possible car il détermine l'énergie que va renvoyer la perche dans la bonne direction. La gymnastique intervient car seul un sauteur dont les mouvements ne sont pas trop excessifs peut être correctement « catapulté » par la perche. Malgré son importance, cette phase ne permet pas de gagner en hauteur, elle n'intervient que dans l'utilisation de l'énergie stockée dans la perche. Après avoir été catapulté au-dessus de la barre, le sauteur « l'enroule », ce qui peut lui permettre de passer une barre même s'il était mal placé[27].

Le retourné est nécessaire au franchissement correct de la barre. Pour « l'enrouler » correctement, le sauteur doit pouvoir apercevoir la barre et doit donc se retourner pour être dans le bon sens. Le renversé est également utile du fait qu'une fois retourné, le sauteur peut continuer l'action de bras entamée lors de la flexion et du renversé et lui permet de créer le différentiel nécessaire au franchissement de la barre s'il est positif[Note 2]. Combler le différentiel est une action qui peut être effectuée soit par l'action de bras lors du retourné, méthode utilisée principalement dans la technique française ou par la récupération de la vitesse transmise à la perche, méthode utilisée principalement dans la technique russe. Il est possible que le différentiel soit très important, auquel cas les deux méthodes doivent être employées.

Matériel

Le matériel nécessaire pour pratiquer le saut à la perche est simple. Cependant, comme dans les autres sports, il a évolué pour permettre d'améliorer la performance.

Choix de la perche

La perche est une longue canne dont la matière a varié au fil des siècles mais qui est maintenant en fibre de verre et en fibre de carbone. Le bois, l'aluminium et le fer ont été utilisés, cependant les perches faites dans ces matériaux étaient très rigides et ne pliaient que difficilement[14].

La taille d'une perche varie de trois mètres pour les débutants à près de cinq mètres pour les seniors. Sa rigidité dépend de sa taille, de son diamètre et du matériau utilisé mais la flexibilité s'opère en grande partie par le travail de levier effectué par le perchiste au moment du saut. La longueur et la rigidité sont les deux critères qui influent sur le choix d'une perche. Ces deux critères sont parfois notés sur la perche de cette façon : 4,60/77 ; ce qui indique que la perche mesure 4,60 mètres et peut renvoyer jusqu'à 77 kilogrammes.

La perche doit être adaptée au sauteur et à la hauteur à laquelle il veut sauter sinon il risque soit d'avancer trop et de toucher la barre en montant, soit de ne pas assez avancer et de retomber sur la barre en redescendant. Le choix d'une bonne perche influe sur 50 % de la performance[28].

Le choix de la perche varie en fonction des conditions climatiques. Le vent de côté peut entraîner la perche lors de la course, déséquilibrant le sauteur. Si le vent est de face, le sauteur, qui ira moins vite et donnera moins d'énergie à la perche, doit choisir une perche plus souple ou aller plus vite. Enfin, si le vent est de dos, il peut faire accélérer le sauteur et le gêner dans ses marques : ce dernier se retrouve trop près et ne peut plus transmettre correctement l'énergie à la perche. Dans tous les cas, le vent est un élément gênant et redouté des perchistes.

La pluie rend la perche plus glissante et oblige alors les sauteurs à mettre beaucoup de strap ou de magnésie. Elle peut déconcentrer le sauteur lors de son saut, le gêner dans sa course et peut aussi être à l'origine de mauvais appuis. Le sauteur se retrouve alors trop loin et ne peut sauter correctement. L'orientation du soleil, si ce dernier est de face, peut également gêner le sauteur dans sa course.

Le tapis et la piste d'élan

Le tapis, la piste d'élan, les poteaux et la barre sont réglementés : les avancées du tapis font deux mètres et le tapis cinq mètres sur cinq mètres[29]. Les poteaux doivent pouvoir reculer de 80 centimètres par rapport à ligne blanche sur le tapis. Anciennement, ils mesuraient six mètres mais l'ascension de Sergueï Bubka a obligé les entreprises à créer de nouveaux poteaux plus hauts de 30 centimètres[30]. La distance entre les montants qui supportent la barre est comprise entre 4,30 mètres et 4,37 mètres[11]. Le butoir fait 20 centimètres de profondeur, à prendre en compte lors de la prise de levier, et un mètre de longueur jusqu'à son fond. Il est recouvert de tôle métallique[11]. La piste utilisée pour la course d'élan n'a pas de limite maximum mais elle mesure au minimum 40 mètres pour les compétitions internationales[11]. La barre, d'un diamètre compris entre 29 et 31 millimètres, est de section cylindrique, d’une longueur de 4,48 mètres à 4,52 mètres et pèse moins de 2,25 kilogrammes[11]. Les taquets qui la supportent ne doivent porter ni encoche ni rainure et ne doivent pas dépasser de plus 55 millimètres le plan des montants[11].

Les autres accessoires

Certains accessoires ou produits sont nécessaires pour une meilleure prise de la perche ou pour son transport. En effet, le perchiste dont les mains glissent met du « strap » ou applique de la magnésie sur ses mains. Depuis le 1er mai 2011, l'IAAF a durci ses règles et a interdit l'enroulement de trop de strap qui crée un bourrelet évitant aux mains de descendre sous ce bourrelet[31]. L'étui permet le transport des perches en voiture ou en avion. Le transport des perches ne se fait qu'en voiture ou qu'en avion car elles ne peuvent pas rentrer dans un train. D'autre part, seuls les plus grands avions acceptent les étuis. Renaud Lavillenie, par exemple, est obligé d'avoir des perches à la fois à l'INSEP et chez lui, à Clermont-Ferrand[32].

Réglementation du concours

Un concours de saut à la perche se déroule de la même façon qu'un concours de saut en hauteur[33] : il commence à une hauteur définie variant selon le niveau ; chaque athlète commence à la hauteur voulue pourvu qu'elle soit supérieure ou égale à la hauteur définie précédemment[33]. Chaque sauteur a trois essais par hauteur et, s'il la franchit, en obtient trois nouveaux pour la hauteur suivante, sinon il est éliminé et sa performance est la dernière hauteur franchie[Note 3]. La barre monte de cinq centimètres en cinq centimètres ou de dix centimètres en dix centimètres et ne peut pas redescendre. Un concurrent peut faire l'impasse sur une hauteur à n'importe quel essai pour se reposer ou pour une raison stratégique mais il n'a droit qu'à deux échecs successifs. Par exemple s'il fait l'impasse après son second essai, il ne lui en reste plus qu'un à la hauteur suivante. Une autre règle définie depuis 1889 impose au sauteur de ne pas changer la position de ses mains sur sa perche pendant le saut, lui interdisant de monter à son sommet comme il le ferait avec une corde[33].

Le sauteur a une minute pour s'élancer, deux s'il est seul ou s'ils sont deux à cette hauteur, et cinq s'il est le dernier concurrent en lice[11]. Si le sauteur interrompt sa course d'élan et ne franchit pas la ligne blanche et/ou le bout du butoir, il peut tenter une nouvelle course d'élan, sans bénéficier de temps supplémentaire et doit s'élancer avant le temps imparti[34]. La ligne blanche du tapis correspond au bout du butoir et au niveau zéro des poteaux. C'est sur cette ligne qu'est mesurée la hauteur de la barre[34].

Les concours sont arbitrés par des officiels qualifiés qui déclarent si le sauteur a franchi la ligne mais n'a pas sauté. Ils valident ou non les essais selon que la barre s'est entièrement soulevée des taquets. Cette règle primordiale est souvent mal connue, la majorité du public pensant que ce n'est que lorsque la barre tombe que l'essai est invalidé. Une autre règle peu connue du public interdit au sauteur de toucher la barre avec les mains. L'un des sauts de Jean Galfione lors des JO d'Atlanta a été invalidé pour cette raison. Si l'essai est validé, le juge lève un drapeau blanc, si l'essai est raté ou que le temps imparti est écoulé, le juge lève un drapeau rouge et s'il ne reste que quinze secondes, il lève un drapeau jaune[35].

Technique de saut

Chaque sauteur a une technique qui lui est propre et qui s'appuie sur ses points forts. Un athlète qui court lentement peut compenser par sa force et son mental et inversement. De plus, le saut à la perche étant l'une des épreuves de l'athlétisme les plus étudiées[36], chaque athlète peut se retrouver dans l'un des styles des autres perchistes.

Technique russe et technique française

Romain Mesnil avant un saut.

Il existe différentes écoles de saut à la perche qu'un œil avisé peut reconnaître. La différence primordiale est celle de l'intention : le sauteur qui pratique la technique française aura tendance à attaquer son saut alors que celui qui pratique la technique russe voudra se placer dans la continuité de son saut. La technique russe et la technique française ont des variantes en fonction de la morphologie du sauteur. Ces deux techniques ont été promues dans leurs pays respectifs, ceux-ci étant en général des bons pays dans la discipline, et ont été nommées par leur origine. Un exemple de technique à la française est le perchiste Romain Mesnil, celui de la technique russe est le « tsar » Sergueï Bubka[37], actuel recordman du monde avec 6,14 mètres.

La technique russe

La technique russe, illustrée par Sergueï Bubka, Yelena Isinbayeva et Steven Hooker[37], consiste à se laisser porter par la vitesse afin de se placer sous la perche ; à ce moment, le bras gauche subit plus qu'il n'agit par une rétropulsion[25]. De plus, le retourné, dans cette technique, n'est effectué que parce que le bassin va plus vite que les épaules[25]. Sergueï Bubka maîtrisait cette technique ; en effet, il courait le 100 m en seulement 10 s 60. Cette technique ne nécessite pas une très grosse perche, ce qui explique que Bubka n'avait besoin que d'une perche de 5,20 mètres au grand maximum. L'impulsion diffère aussi : Vitaly Petrov, l'entraîneur de Sergueï Bubka, dit qu'une bonne impulsion s'écoute et ne se regarde pas ; il faut qu'elle soit légèrement en arrière et la perche ne doit toucher le butoir qu'une fois le sauteur en l'air[37]. La technique russe prône d'abord une fluidité dans le mouvement et une conservation d'énergie lors du décollage en mettant en tension la chaîne postérieure[37].

La technique française

La technique française, style répandu en France, adoptée par exemple par Georges Martin[37], l'entraîneur de Romain Mesnil et de Damiel Dossevi, est caractéristique : le bras gauche est très important car il appuie sur la perche pour lui donner un supplément d'énergie pendant le saut. L'impulsion se fait légèrement vers l'avant[37]. Lors de la flexion le perchiste est donc acteur du saut, il appuie vers l'avant avec son bras pour faire avancer la perche, puis vers le sol pour élever son bassin et se retourner[37]. Cette technique nécessite une perche plus dure qui supporte plus d'énergie et une flexion supérieure à celle de la technique russe[37], donc nécessairement plus lourde.

Les erreurs lors du saut

Le saut à la perche est un sport où le saut parfait n'existe pas : personne ne peut doser exactement la quantité d'énergie optimale qui lui permet d'être renvoyé parfaitement par la perche, ni avoir l'angle exact de placement. Les erreurs les plus communes sont différentes en fonction des deux techniques. Cependant, certaines sont communes, comme le fait de mettre les épaules en arrière, de se laisser placer par la perche dans la flexion, de vouloir charger la perche vers le haut ou vers l'avant. Ces erreurs sont très dangereuses et peuvent conduire à la paralysie voire à la mort en cas de chute. D'autres, moins graves, conduisent vers l'échec, comme une vitesse trop faible ou trop forte, une course en fréquence ou une course avec de grandes foulées sans fréquence, l'absence de retourné, un piqué trop approximatif ou un saut du mauvais côté de la perche[38]. Certaines erreurs n'ont parfois aucune conséquence mais pourraient en avoir, tel un saut désaxé, une impulsion mal dosée, trop vers l'avant ou trop vers l'arrière[38].

Le saut à la perche chez les femmes et les enfants

Le saut à la perche junior

Le saut à la perche, pour être pratiqué à haut niveau, nécessite de bonnes qualités athlétiques ; cependant, c'est avant tout une technique, qui peut être apprise à partir de 14 ans. Les enfants sont souvent initiés à ce sport dans les clubs ; le triple sauteur Teddy Tamgho a par exemple pratiqué la discipline dans son club[39]. Les meilleurs jeunes peuvent atteindre les 5 mètres dès la catégorie junior, s'ils, d'après Georges Martin, sautent avec la technique française, les bases techniques de cette méthode permettant d'aller plus haut qu'avec la technique russe[25]. Une bonne pratique du saut à la perche nécessite une longue préparation gestuelle ; et l'apprentissage tardif n'est pas une bonne solution si le talent inné de l'athlète est faible.

Le saut à la perche féminin

Le saut à la perche féminin est porté sous les feux des médias depuis peu de temps. Les femmes ont été au début écartées de cette épreuve à cause de sa difficulté physique, mais elles ont rattrapé leur retard. Le saut à la perche féminin est inscrit aux Jeux olympiques d'été depuis 2000. Romain Mesnil pense que les femmes peuvent espérer sauter 5,30 mètres[40] et cet avis est partagé par plusieurs autres spécialistes du saut à la perche, tels Vitaly Petrov. L'évolution technique est très rapide et l'homologation des premiers records a attiré l'attention sur le saut à la perche féminin. Selon Vitaly Petrov, il existe actuellement des différences techniques mais ces dernières devraient s'estomper au fil du temps et les filles rattraper leur retard technique[41]. Cependant, les sauts féminins n'iront jamais aussi haut que chez les hommes de par les différences morphologiques avec ces derniers qui empêchent les femmes d'être aussi fortes que les hommes et de courir aussi vite qu'eux[41]. Les femmes compensent ce manque d'énergie par une moins faible dépense en étant plus précises et plus rapides dans leurs mouvements[41]. Les points forts des femmes sont les mêmes que ceux des hommes selon Petrov : la vitesse, la coordination, la souplesse et une force particulière[41]. Selon Petrov toujours, les femmes ont plus de chances de se blesser que les hommes, cependant ce point de vue n'est pas partagé par tous ; Czigon défend le fait que les femmes et les hommes ont les mêmes types de blessures[41].

Blessures et dopage

Le perchiste peut être soumis à différents types de blessures. Les plus courantes sont liées à une faute lors du saut et sont les mêmes que celles des autres sauts : tendinite, crampes, entorse du poignet ou de la cheville, contracture, élongation musculaire, déchirement musculaire ou plus rarement fracture, rupture musculaire, traumatismes divers. L'action de courir régulièrement avec une perche, peut entraîner des tassements ou des problèmes de pieds[42]. Certaines blessures sont impressionnantes comme celle d'Alain Andji, qui s'est troué la cuisse gauche avec sa perche[43]. En saut à la perche, les situations dangereuses ne manquent pas avec par exemple une perche qui casse, un choc violent au décollage ou une réception mal assurée[44].

Le dopage en saut à la perche est moins important que dans d'autres disciplines de l'athlétisme, tel que le 100 mètres, car le saut est plus technique ; malgré cela, Giuseppe Gibilisco a été soupçonné de dopage suite à l'arrestation de son médecin impliqué dans l'affaire « Oil for Drugs » concernant le cyclisme[45]. Le Tribunal arbitral du sport l'a blanchi alors que le Comité national olympique italien l'a déclaré coupable après l'avoir interrogé[46].

Vocabulaire

Voici une liste de termes ou expressions spécifiques relatifs au saut à la perche :

- barre : barre transversale aux poteaux que les perchistes doivent franchir ;

- butoir (ou boîte) : trou aux parois métallisées dans lequel la perche doit rentrer ;

- enrouler la barre : expression utilisée pour définir le moment où le sauteur esquive la barre ;

- flexion : moment où la perche plie ;

- groupé : moment où le sauteur replie ses jambes pour préparer le renversé ;

- levier : longueur entre le bouchon de la perche et la main supérieure du perchiste, plus il est important, plus la perche pliera facilement ;

- mettre du bras : expression qui signifie appuyer sur la perche ;

- perche : grande canne faite de fibre de verre et de fibre de carbone ;

- piqué : action qu'effectue le sauteur lorsqu'il place sa perche dans le butoir ;

- présenté : action qu'effectue le sauteur et qui consiste à faire descendre le bouchon de la perche en dessous de son bassin pour le planter plus facilement dans le butoir ;

- refus : expression utilisée pour qualifier une course où le sauteur s'élance, freine puis ne saute pas ou traverse le tapis en courant ;

- renversé : action qu'effectue le sauteur pour faire monter son bassin au-dessus de ses épaules ;

- retourné : action qu'effectue le perchiste lorsque la perche le renvoie pour pouvoir continuer son action de bras et enrouler correctement la barre ;

- retour piste : expression utilisée pour qualifier un saut où le sauteur est renvoyé sur la piste après la flexion ;

- strap : ruban adhésif enroulé autour de la perche pour que les mains du perchiste ne glissent pas pendant le saut.

Records

Records du monde

Sergueï Bubka est l'actuel détenteur des records du monde en extérieur et en salle.

Sergueï Bubka est l'actuel détenteur des records du monde en extérieur et en salle.

Le record du monde masculin est actuellement détenu par l'Ukrainien Sergueï Bubka avec 6,14 m en extérieur et 6,15 mètres en salle. Le record du monde féminin est la propriété de la Russe Yelena Isinbayeva : 5,06 mètres en extérieur et 5,00 mètres en salle.

Les premiers records du monde masculins ont été enregistrés en 1912, date de la création de l'IAAF. La conquête de la hauteur a été longue, le premier homme à cinq mètres étant Brian Sternberg, en 1963, soit près de cinquante-et-un ans après la barre des quatre mètres réalisée par Marc Wright. Les nouveaux matériaux ont fait progresser la discipline très rapidement ; Sergueï Bubka franchit six mètres en 1985, vingt-deux ans après la performance de Sternberg. L'IAAF a mis plus longtemps à reconnaître les premiers records du monde en salle masculins, et c'est seulement avec l'ascension de Sergueï Bubka que les premiers seront recensés (5,97 mètres en 1987). Les records du monde féminins sont homologués pour la première fois en 1992 pour les compétitions en plein air (4,05 mètres par la Chinoise Sun Caiyun), et en 1994 pour les compétitions indoor (4,08 mètres par l'Allemande Nicole Rieger)[47].

Au 20 décembre 2009, 71 records du monde masculins ont été homologués par l'IAAF[48].

Records du monde actuels (au 26 novembre 2010) Records Genre Performance Athlète Date Lieu En plein air Hommes[49] 6,14 m  Sergueï Bubka

Sergueï Bubka31 juillet 1994 Sestrières Femmes[50] 5,06 m  Yelena Isinbayeva

Yelena Isinbayeva28 août 2009 Zurich En salle Hommes[51] 6,15 m  Sergueï Bubka

Sergueï Bubka21 février 1993 Donetsk Femmes[52] 5,00 m  Yelena Isinbayeva

Yelena Isinbayeva15 février 2009 Donetsk Progression du record du monde masculinEn salle[54] Hauteur Athlète Lieu Date 5,97 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaTurin 17 mars 1987 6,00 m  Rodion Gataullin

Rodion GataullinLeningrad 22 janvier 1989 6,02 m  Rodion Gataullin

Rodion GataullinGomel 4 février 1989 6,03 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaŌsaka 11 février 1989 6,05 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaDonetsk 17 mars 1990 6,08 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaVolgograd 9 février 1991 6,10 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaSaint-Sébastien 15 mars 1991 6,11 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaDonetsk 19 mars 1991 6,12 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaGrenoble 23 mars 1991 6,13 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaBerlin 21 février 1992 6,14 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaLiévin 13 février 1993 6,15 m  Sergueï Bubka

Sergueï BubkaDonetsk 21 février 1993 Progression du record du monde fémininFemmes[49] Hauteur Athlète Lieu Date 4,05 m  Sun Caiyun

Sun CaiyunNankin 21 mai 1992 4,08 m  Sun Caiyun

Sun CaiyunTaiyuan 18 mai 1995 4,08 m  Zhong Guiqing

Zhong GuiqingTaiyuan 18 mai 1995 4,10 m  Daniela Bártová

Daniela BártováLjubljana 21 mai 1995 4,12 m  Daniela Bártová

Daniela BártováDuisbourg 28 juin 1995 4,13 m  Daniela Bártová

Daniela BártováWesel 24 juin 1995 4,14 m  Daniela Bártová

Daniela BártováGateshead 2 juillet 1995 4,15 m  Daniela Bártová

Daniela BártováOstrava 6 juillet 1995 4,16 m  Daniela Bártová

Daniela BártováFeldkirch 14 juillet 1995 4,17 m  Daniela Bártová

Daniela BártováFeldkirch 15 juillet 1995 4,18 m  Andrea Muller

Andrea MullerZittau 5 août 1995 4,20 m  Daniela Bártová

Daniela BártováCologne 18 août 1995 4,21 m  Daniela Bártová

Daniela BártováLinz 22 août 1995 4,22 m  Daniela Bártová

Daniela BártováSalgótarján 11 septembre 1995 4,25 m  Emma George

Emma GeorgeMelbourne 30 novembre 1995 4,28 m  Emma George

Emma GeorgePerth 17 décembre 1995 4,41 m  Emma George

Emma GeorgePerth 28 janvier 1996 4,42 m  Emma George

Emma GeorgeReims 29 juin 1996 4,45 m  Emma George

Emma GeorgeSapporo 14 juillet 1996 4,50 m  Emma George

Emma GeorgeMelbourne 8 février 1997 4,55 m  Emma George

Emma GeorgeMelbourne 20 février 1997 4,57 m  Emma George

Emma GeorgeAuckland 21 février 1998 4,58 m  Emma George

Emma GeorgeMelbourne 14 mars 1998 4,59 m  Emma George

Emma GeorgeBrisbane 21 mars 1998 4,60 m  Emma George

Emma GeorgeSydney 20 février 1999 4,60 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaSéville 21 août 1999 4,63 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaSacramento 23 juin 2000 4,63 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaNew York 2 février 2001 4,66 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaPocatello 17 février 2001 4,70 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaPocatello 27 avril 2001 4,71 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaPalo Alto 9 juin 2001 4,81 m  Stacy Dragila

Stacy DragilaPalo Alto 9 juin 2001 4,82 m  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaGateshead 13 juin 2003 4,87 m  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaGateshead 27 juin 2004 4,88 m[55]  Svetlana Feofanova

Svetlana FeofanovaHéraklion 4 juillet 2004 4,89 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaBirmingham 25 juillet 2004 4,90 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaLondres 30 juillet 2004 4,91 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaAthènes 24 août 2004 4,92 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaBruxelles 3 septembre 2004 4,93 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaLausanne 5 juillet 2005 4,95 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaMadrid 16 juillet 2005 4,96 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaLondres 22 juillet 2005 5,00 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaLondres 22 juillet 2005 5,01 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaHelsinki 12 août 2005 5,03 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaRome 11 juillet 2008 5,04 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaMonaco 29 juillet 2008 5,05 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaPékin 18 août 2008 5,06 m[55]  Yelena Isinbayeva

Yelena IsinbayevaZurich 28 août 2009 Records des compétitions mondiales

Homme Compétition Athlète Marque Date Lieu Jeux olympiques  Steven Hooker (AUS)

Steven Hooker (AUS)5,96 m 22 août 2008  Pékin

PékinChampionnats du monde  Dmitri Markov (AUS)

Dmitri Markov (AUS)6,05 m 3 août 2001  Edmonton

EdmontonChampionnats du monde en salle  Steven Hooker (AUS)

Steven Hooker (AUS)6,01 m 13 mars 2010  Doha

DohaFemme Compétition Athlète Marque Date Lieu Jeux olympiques  Yelena Isinbayeva (RUS)

Yelena Isinbayeva (RUS)5,05 m 18 août 2008  Pékin

PékinChampionnats du monde  Yelena Isinbayeva (RUS)

Yelena Isinbayeva (RUS)5,01 m 3 août 2005  Helsinki

HelsinkiChampionnats du monde en salle  Yelena Isinbayeva (RUS)

Yelena Isinbayeva (RUS)4,86 m 6 mars 2004  Budapest

BudapestRecords continentaux

Hommes en plein air (au 17 novembre 2010)[56] Records Marque Athlète Pays Lieu Date Afrique 6,03 m Okkert Brits  Afrique du Sud

Afrique du SudCologne 18 août 1995 Asie 5,90 m Grigoriy Yegorov  Kazakhstan

KazakhstanStuttgart 19 août 1993 Londres 10 septembre 1993 Igor Potapovich Nice 10 juillet 1996 Europe 6,14 m Sergueï Bubka  Ukraine

UkraineSestrières 31 juillet 1994 Amérique du Nord 6,04 m Brad Walker  États-Unis

États-UnisEugene 8 juin 2008 Amérique du Sud 5,80 m Fábio Gomes da Silva  Brésil

BrésilSão Caetano do Sul 20 février 2011 Océanie 6,05 m Dmitri Markov  Australie

AustralieEdmonton 9 août 2001 Femmes en plein air (au 17 novembre 2010)[57] Records Marque Athlète Pays Lieu Date Afrique 4,42 m Elmarie Gerryts  Afrique du Sud

Afrique du SudWesel 12 juin 2000 Asie 4,64 m Gao Shuying  Chine

ChineNew York 2 juin 2007 Europe 5,06 m Yelena Isinbayeva  Russie

RussieZurich 28 août 2009 Amérique du Nord 4,92 m Jennifer Suhr  États-Unis

États-UnisEugene 6 juillet 2008 Amérique du Sud 4,85 m Fabiana Murer  Brésil

BrésilSan Fernando 4 juin 2010 Océanie 4,65 m Kym Howe  Australie

AustralieSaulheim 30 juin 2007 Barre des 6 mètres

Pierre Quinon est le premier perchiste à demander la hauteur de 6,00 m en compétition officielle, il échoue à ses trois tentatives (à Cologne, le 28 août 1983)[58].

Sergueï Bubka est le premier perchiste à franchir la barre des six mètres (à Paris, le 13 juillet 1985), Rodion Gataullin étant le premier athlète à réussir cet exploit en salle (à Leningrad, le 22 janvier 1989).Meilleure performance des athlètes ayant franchi la barre des six mètres (en plein air ou en salle) Athlète Pays[Note 4] Total Plein air Salle Année du

1er saut

à 6 mRang[Note 5] Sergueï Bubka  Union soviétique → 1991

Union soviétique → 1991  Ukraine

Ukraine44 6,14 m 6,15 m 1985[59] 1 Maksim Tarasov  Russie

Russie7 6,05 m 6,00 m 1997 3 Dmitri Markov  Australie

Australie2 6,05 m 1998 3 Brad Walker  États-Unis

États-Unis3 6,04 m 2006 5 Okkert Brits  Afrique du Sud

Afrique du Sud3 6,03 m 1995 6 Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis8 6,03 m 6,02 m 1998 6 Igor Trandenkov  Russie

Russie1 6,01 m 1996 10 Timothy Mack  États-Unis

États-Unis1 6,01 m 2004 10 Evgeniy Lukyanenko  Russie

Russie1 6,01 m 2008 10 Renaud Lavillenie  France

France2 6,01 m 6,03 m 2009[60] 6 Rodion Gataullin  Union soviétique

Union soviétique7 6,00 m 6,02 m 1989 9 Tim Lobinger  Allemagne

Allemagne2 6,00 m 1997 13 Toby Stevenson  États-Unis

États-Unis1 6,00 m 2004 13 Paul Burgess  Australie

Australie1 6,00 m 2005 13 Steven Hooker  Australie

Australie5 6,00 m 6,06 m 2008 2 Jean Galfione  France

France1 6,00 m 1999 13 Danny Ecker  Allemagne

Allemagne1 6,00 m 2001 13 Meilleures performances masculines

Dans les tableaux ci-dessous ne figurent que les 50 sauts à partir de 6,01 m et pas ceux à 6,00 m qui sont au nombre de 40, au total donc il y a eu 90 sauts à plus 6,00 m.

Performances masculines à plus de 6 mPlein air Athlète Pays Marque

en mAnnée Lieu Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,14 1994 Sestriere Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,13 1992 Tokyo Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,12 1992 Padoue Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,11 1992 Dijon Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,10 1991 Malmö Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,09 1991 Formia Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,08 1991 Moscou Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,07 1991 Shizuoka Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,06 1988 Nice Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,05 1988 Bratislava Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,05 1993 Londres Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,05 1994 Berlin Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,05 1997 Fukuoka Maksim Tarasov  Russie

Russie6,05 1999 Athènes Dmitri Markov  Australie

Australie6,05 2001 Edmonton Brad Walker  États-Unis

États-Unis6,04 2008 Eugene Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,03 1987 Prague Okkert Brits  Afrique du Sud

Afrique du Sud6,03 1995 Cologne Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis6,03 2000 Johanesburg Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,02 1996 Atlanta Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis6,02 1999 Eugene Maksim Tarasov  Russie

Russie6,02 1999 Séville Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,01 1986 Moscou Okkert Brits  Afrique du Sud

Afrique du Sud6,01 1996 Stellenbosch Igor Trandenkov  Russie

Russie6,01 1996 Saint-Petersbourg Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,01 1997 Athènes Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis6,01 1998 Uniondale Maksim Tarasov  Russie

Russie6,01 1999 Berlin Timothy Mack  États-Unis

États-Unis6,01 2004 Monaco Evgeniy Lukyanenko  Russie

Russie6,01 2008 Bydgoszcz Renaud Lavillenie  France

France6,01 2009 Leiria En salle Athlète Pays Marque

en mAnnée Lieu Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,15 1993 Donetsk Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,14 1993 Liévin Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,13 1992 Berlin Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,12 1991 Grenoble Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,11 1991 Donetsk Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,10 1991 Saint-Sébastien Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,08 1991 Volgograd Steven Hooker  Australie

Australie6,06 2009 Boston Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,05 1990 Donetsk Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,05 1993 Berlin Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,05 1994 Grenoble Sergueï Bubka  Union soviétique

Union soviétique6,03 1989 Osaka Renaud Lavillenie  France

France6,03 2011 Paris Rodion Gataullin  Union soviétique

Union soviétique6,02 1989 Gomel Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis6,02 2002 Sindelfingen Sergueï Bubka  Ukraine

Ukraine6,01 1993 Grenoble Jeff Hartwig  États-Unis

États-Unis6,01 2002 Bad Oeynhausen Steven Hooker  Australie

Australie6,01 2009 New York Steven Hooker  Australie

Australie6,01 2010 Doha Revenus et dépenses d'un perchiste

Yelena Isinbayeva lors des Championnats du monde d'athlétisme 2009.

Yelena Isinbayeva lors des Championnats du monde d'athlétisme 2009.

La professionnalisation de l’athlétisme entamée dans les années 1980 avec Carl Lewis s’est poursuivie et même accentuée dans les années 1990. Les sportifs voient alors leur statut évoluer et le monde du sport basculer vers un business de plus en plus important. Lewis lui-même est d'ailleurs recruté par Nike à l'époque où il n'est qu'amateur. L'opposition dépasse alors le cadre des sportifs eux-mêmes en devenant un combat féroce entre les marques qu'ils représentent. Là où Lewis concourt contre le Canadien Ben Johnson pour obtenir le soutien de Nike, Sergueï Bubka affronte le mur des six mètres centimètre par centimètre, pour un gain de 500 000 francs français par record[61] et des revenus annuels de près de huit millions de francs[61].

Côté femmes, Yelena Isinbayeva est l'une des rares athlètes, avec le Jamaïcain Usain Bolt, à signer de très gros contrats publicitaires. Elle est en contrat avec Toyota et a signé un contrat de 1,5 million de dollars annuels avec l'équipementier chinois Li Ning, en remplacement de son précédent équipementier Adidas[62],[63]. La perchiste russe percevrait ainsi 7,5 millions de dollars sur cinq ans[64].

Seules les figures emblématiques du saut à la perche dans leurs pays peuvent gagner leur vie en ne faisant que cela et, en général, leurs entraîneurs sont obligés d'avoir un emploi complémentaire, ce qui ne facilite pas les choses. Un perchiste comme Romain Mesnil a défrayé la chronique par manque de sponsor[65]. De plus, les perchistes aux revenus moyens et faibles doivent s'arranger avec leurs clubs pour acheter leurs perches qui coûtent très cher (de 300 euros à près de 900 euros pour les élites) et sont facilement dégradables, notamment lors des transports du fait de leur dimension hors gabarit.

Médiatisation

Dans les fédérations majeures

En France, en Allemagne, en Russie et en Ukraine, la perche est une discipline très enseignée. La France et l'Allemagne font figures d'exemples pour leur niveau international. Il existe en France un circuit officiel de saut à la perche, le Perche Élite Tour, organisé par Jean-François Raffalli. En France, Renaud Lavillenie, champion d'Europe de saut à la perche à Barcelone, promeut la discipline par des opérations dites « hors stade » : il a récemment sauté au-dessus de la barre transversale des poteaux de rugby à XV à la mi-temps de Clermont-Saracens[66]. Il est aussi devenu le parrain du marathon de Cognac, à la suite duquel il a effectué une démonstration sur élan réduit[67]. En Russie et en Ukraine, malgré l'absence de Bubka qui se fait ressentir chez les hommes, le niveau reste élevé, et cette discipline est très enseignée. En Pologne, enfin, la relève de Wladislaw Kozakiewicz est assuré avec notamment la présence de trois finalistes aux championnats du monde de Daegu[68].

Dans les fédérations mineures

Dans le monde, le saut à la perche reste un sport méconnu dont la promotion est difficile de par les conditions de sa pratique, notamment pour les pays pauvres. En effet, l'aire de saut est coûteuse et fragile (tapis plus poteaux). En France comme ailleurs, le transport des perches est très compliqué et le chargement n'est pas toujours fait avec douceur, en cause, la méconnaissance de cette discipline. Cependant, pour assurer une meilleure promotion, il faudrait donner les moyens à des clubs « pauvres » d'acheter des perches, un tapis et des poteaux et de pouvoir renouveler leur matériel lorsqu'il est usé. Les médias parlant plus des blessures que du sport en lui-même, de nombreux sauteurs de talents ne sont pas découverts. Le manque de coachs en est aussi responsable[69].

Compléments

Bibliographie

- Wojciech Liponski, L'encyclopédie des sports, Poznan, Atena, réédition 1993 (édition française, Paris, Grund et UNESCO, 2005) (ISBN 2700012275)

- Robert Parienté et Alain Billouin, La fabuleuse histoire de l'Athlétisme, Paris, Minerva 2003 (ISBN 2830707273)

Articles connexes

- Les autres sauts qui sont le saut en hauteur, le triple saut et le saut en longueur

- Glossaire de l'athlétisme

Liens externes

- Le site français du saut à la perche sur www.perchefrance.com

- (en) What is athletics : Pole vault sur www.iaaf.org

- [PDF] Les règles des compétitions 2008 sur www.iaaf.org

Notes et références

Notes

- Une perche prise au bout pèse plus qu'une perche prise au milieu car le sauteur doit lutter contre la gravité qui attire cette dernière vers la terre, et si la perche est prise au bout il lui faut plus d'énergie pour relever le centre de gravité du sauteur que la perche abaisse.

- Le différentiel d'un saut est la distance entre la hauteur du levier (la main supérieure) et la hauteur de la barre ; il est négatif si le levier est plus haut que la barre et positif s'il est plus petit que la hauteur de la barre

- Si le sauteur n'avait pas franchi de hauteur avant, son score équivaut à zéro.

- Seul Bubka a fait des sauts à plus de 6 m pour ses deux nationalités différentes

- Classement en plein air et en salle confondu

Références

- La perche, une tradition française sur le site de France Télévisions, La rédaction multimedia du service des Sports de France Télévisions, 29 juillet 2010. Consulté le 25 novembre 2010

- (en) Pole Vault History sur vaulttechniques.com. Consulté le 25 novembre 2010

- Wojciech Liponski (s.d.), L'encyclopédie des sports, Poznan, Atena, 2003 (éd. fra., Paris, Grund et UNESCO, 2005), p. 458 (ISBN 2700012275)

- Historique > Athletisme sur dicosport.lequipe.fr. Consulté le 5 octobre 2011.

- Robert Parienté et Alain Billouin, La Fabuleuse Histoire de l'Athlétisme, Paris, Minerva 2003, p. 573 (ISBN 2830707273)

- (de)J.C.F. Guts-Muth, « Der Sprung mit dem Stabe », Gymnastik für die Jugend, 1804, p. 241-256

- Les origines de la gymnastique allemande , Revue olympique, numéro du 17 mai 1907, [lire en ligne]

- (en) Pole Vault - Introduction sur iaaf.org. Consulté le 30 novembre 2010

- (en)Pole Vault - Introduction sur site de l'International Association of Athletics Federations. Consulté le 25 novembre 2010

- Gérard Dupuy, Les finalistes des championnats de France, Commission de la documentation et de l'histoire de l'athlétisme français, p. 2, [lire en ligne]

- (en) Pole Vault History sur trackfieldevents.com. Consulté le 25 novembre 2010

- James V. Wertsch, Sociocultural studies of mind, p. 65, Cambridge University Press, 1995

- (en) Cornelius Warmerdam, 86; Set Records in Pole-Vaulting sur site du quotidien Los Angeles Times, 15 novembre 2001. Consulté le 25 novembre 2010

- Utilisation des fibres de carbone et de verre dans le sport sur le site créé par cinq élèves en 1ère S2 au lycée Gay-Lussac de Chauny, dans l'Aisne, pendant l'année scolaire 2009-2010 (Dazin.L, Degonville.C, Degonville.O, Merville.B et Perez.E.), 3 mars 2010. Consulté le 12 novembre 2010

- [PDF]Carrière de Sergueï Bubka sur le site de Pino Mappa, membre de l'Association of Track and Field Statisticians. Consulté le 25 novembre 2010

- Alain Billouin, 100 Dieux du Stade, Paris, Solar 2001 ((ISBN 2263031987))

- Une étude sur le saut à la perche sur le site dédié aux étudiants de l'Unité de Formation et de Recherche en Activités Physiques et Sportives de Nanterre. Consulté le 25 novembre 2010

- Gilles Gaihier, « Le bronze de la consolation » sur www.estrepublicain.fr. Consulté le 31 août 2011.

- Rédaction Sport365, « ChM / Perche (F) : L'or pour Murer, Isinbaeva sixième » sur www.sport365.fr. Consulté le 31 août 2011.

- (en) {{Lien web | url = http://www.polevaultpower.com/streetvault/ | titre = Street Vaults! Beach Vaults! More! | site = www.polevaultpower.com | consulté le = 8 octobre 2011

- 5,91m et MPM pour Wojciechowski sur www.rtbf.be. Consulté le 8 octobre 2011.

- « Une rue, c’est idéal pour le saut à la perche » sur www.republicain-lorrain.fr. Consulté le 8 octobre 2011.

- Étude sur le saut à la perche sur le site de la ligue de Provence d'athlétisme. Consulté le 25 novembre 2010

- L'évolution de mon record sur le site personnel de Renaud Lavillenie. Consulté le 26 novembre 2010

- Georges Martin, Face à Face : Saut à la Perche - Deux écoles, Athlétisme magazine, no 451, juin 2002, [lire en ligne]

- P. Vaslin (Faculté des sciences du sport et de l'éducation physique, Bordeaux II) et M. Cid (Laboratoire de mécanique physique, URA 867 du CNRS, Bordeaux I), Les facteurs de la performance en saut à la perche dans la littérature scientifique (synthèse de 14 études), [lire en ligne]

- Julien Frère, Evaluations des forces musculaires isocinétiques de l’épaule dominante et non dominante, chez des perchistes experts et débutants, mémoire pour l’obtention du master « Savoir et Expertise de l’Activité Physique », parcours recherche « Mouvement, Organisation et Cultures Sportives » d el'université de Rouen, juin 2005, [lire en ligne]

- Damiel Dossevi : l’interview haut perchée sur le site du groupe Areva. Consulté le 26 novembre 2010

- Nouvelles normes Fédération Française d’Athlétisme sur le site de la marque DimaSport, 8 octobre 2010. Consulté le 26 novembre 2010

- Poteau de perche haute compétition sur le site de la société techni-contact.com. Consulté le 26 novembre 2010

- NOUVELLE RÉGLEMENTATION IAAF sur www.perchefrance.com. Consulté le 3 juillet 2011.

- La question bête, revue Athlétisme Magazine, no 526-12, p. 6.

- L’Athlétisme... - Les sauts sur le site de la Ligue réunionnaise d'athlétisme, 2006. Consulté le 26 novembre 2010

- Association internationale des fédérations d'athlétisme, Les règles des compétitions 2008 : règle 183 « Saut à la perche », p. 154, [lire en ligne]

- Je suis jeune officiel en athlétisme, voir p. 5 : « geste du juge » sur le site de l'Académie de Versailles. Consulté le 26 novembre 2010

- Ed. Jacoby, Bob Fraley, Complete book of jumps, 1995, [lire en ligne]

- Alice Ost, « Technique "russe" ou "française", saut à la perche » sur le site de l'Athletic club matheysin. Consulté le 26 novembre 2010

- (en) Pole Vault Technical Errors sur www.brianmac.co.uk, 8 septembre 2010. Consulté le 26 novembre 2010

- question no 9, Athlétisme magazine, no 529-14, p. 19

- Myrtille Rambion, « DANS LE VESTIAIRE DES FILLES. Isinbaeva a disparu, Mesnil la décortique. » sur le site édité par Communication Presse Publication Diffusion pour le magazine Têtu, 31 juillet 2010. Consulté le 26 novembre 2010

- (en) Vitaly Petrov, Herbert Czingon, Sergey Bubka, Greg Hull, Agoston Schulek, « Round Table no. 40 – The state of the women’s pole vault », Sporthochschule Köln

- Frédéric Delval, « Saut à la perche et podologie » sur le site de PercheFrance & KGWSPORT. Consulté le 26 novembre 2010

- Alain Andji en forme sur le site du quotidien Le Parisien, 7 février 2001. Consulté le 26 novembre 2010

- Athlétisme: il explose sa perche en plein vol! sur le site de l'éditeur lepost.fr, filiale de Le Monde interactif, 30 juillet 2010. Consulté le 26 novembre 2010

- Saut à la Perche : Gibilisco fait sa rentrée sur le site personnel de Patrick Gazzola, 5 juillet 2008. Consulté le 26 novembre 2010

- Italie: dopage et triche sur le site de la radio-télévision suisse, 26 juin 2007. Consulté le 26 novembre 2010

- (en) Progression des records du monde d'athlétisme sur www.trackfield.brinkster.net. Consulté le 2 décembre 2010

- (en) Les records du saut à la perche sur www.iaaf.org. Consulté le 2 décembre 2010

- [PDF]IAAF Media & Public Relations Department, « 12th IAAF World Championships In Athletics: IAAF Statistics Handbook. Berlin 2009. Pages 546, 555–6 », 2009. Consulté le 24 novembre 2010

- (en) Records du monde féminins en plein air sur www.iaaf.org. Consulté le =2 décembre 2010

- (en) Records du monde masculins en salle sur www.iaaf.org. Consulté le =2 décembre 2010

- (en) Records du monde féminins en salle sur www.iaaf.org. Consulté le =2 décembre 2010

- (en) Progression du record du monde en plein air sur trackfield.brinkster.net. Consulté le =2 décembre 2010

- (en) Progression du record du monde en salle sur www.trackfield.brinkster.net. Consulté le =2 décembre 2010

- Athlétisme : Record du monde de saut à la perche pour Isinbayeva (5,06 m) sur le site du magazine L'Express (Maurice), 29 août 2009. Consulté le 2 décembre 2010.

- (en) IAAF, « Pole vault outdoor - Men ». Consulté le 2 décembre 2010

- (en) IAAF, « Pole vault outdoor - women ». Consulté le 2 décembre 2010

- http://www.europe1.fr/Sport/Articles/Le-perchiste-Pierre-Quinon-s-est-suicide-673831/

- Voir Meilleures performances de Sergueï Bubka sur www.iaaf.org. Consulté le 2 décembre 2010

- Lavillenie passe 6,01 m sur le site du quotidien L'équipe, 21 juin 2009. Consulté le 17 novembre 2010

- Sylvain Coltier, Vincent Giret et Victoria Renaux, « Sergueï Bubka : 500 000 francs à chaque centimètre » sur www.lexpansion.com, L'Expansion, 24 juillet 1997. Consulté le 2 décembre 2010

- Isinbayeva quitte Adidas pour Li Ning sur www.sport.fr, 27 février 2009. Consulté le 2 décembre 2010

- (en) Source: Isinbayeva quits adidas for rich Chinese deal sur www.all-athletics.com, 11 février 2009. Consulté le 2 septembre 2009

- Guillaume Errard, « « Usain Bolt sera notre dernier gros contrat cette année » » sur le site du quotidien Le Figaro, 27 août 2010. Consulté le 2 décembre 2010

- Jean-Louis Le Touzet, « Romain Mesnil. La perche tendue aux sponsors » sur le site du quotidien Libération, 1er avril 2009. Consulté le 2 décembre 2010

- La vidéo du saut de Renaud Lavillenie sur www.youtube.com, 1er éditeur : France 2 (Télévision). Consulté le 2 décembre 2010

- Le marathon de Cognac sur le site personnel de Renaud Lavillenie, 14 novembre 2010. Consulté le 2 décembre 2010

- Pawel Wojciechowski récidive à Daegu sur www.beskid.com. Consulté le 8 octobre 2011.

- (en) Mark Guthrie, « Présentation du saut à la perche par un coach de la discipline » sur www.coachr880.com, Mark Guthrie. Consulté le 23 novembre 2010

- Discipline athlétique

Wikimedia Foundation. 2010.