- Lugny (saône-et-loire)

-

Lugny (Saône-et-Loire)

LUGNY

« N'est oyseau de bon nid qui n'a plume de Lugny »Pays France Région Bourgogne Département Saône-et-Loire Arrondissement Arrondissement de Mâcon Canton Canton de Lugny

(chef-lieu)Code Insee 71267 Code postal 71260 Maire

Mandat en coursDaniel Conry

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes du Mâconnais - Val de Saône Coordonnées

géographiquesAltitudes moyenne : 226 m

minimale : 201 m

maximale : 420 mSuperficie 13,88 km² (1 388 ha) Population sans

doubles comptes798 hab.

(1999)Densité 57 hab./km² Lugny, chef-lieu du canton de Lugny depuis sa création en 1790, siège de la Communauté de communes du Mâconnais-Val de Saône depuis 2000, est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire (arrondissement de Mâcon) et la région Bourgogne.

Sommaire

Géographie

Lugny est la petite capitale du Haut-Mâconnais.

Blotti au pied de la montagne du Château, le bourg de Lugny est niché en fond de vallon dans un cirque de collines pentues qui, boisées ou recouvertes de vignoble, le dominent de toutes parts, le point culminant de la commune étant le mont de la Péralle, haut de quatre cent vingt mètres.

A l’exception de Macheron, isolé sur son plateau, et des quartiers contigus au bourg de Lugny (les quartiers de Saint Pierre, du Tarillot et de Saint Denis), les quatre hameaux du village que sont Poupot, Vermillat, Collongette et Fissy s’alignent le long de la départementale n° 56 en direction de Tournus. Particulièrement peuplés, ces hameaux présentent la particularité de rassembler, au moins depuis le siècle dernier, plus de la moitié de la population de la commune.

Lugny possède en outre deux écarts qui sont d'une part le Grand-Bois et, d'autre part, le Bouchet.

Enfin, plusieurs anciens moulins, isolés, sont aujourd'hui encore habités, à savoir d'une part le moulin de l'Etang sur l'Ail et, d'autre part, les moulins Burdeau, Vallerot et Chevalier (ancien moulin Guillet) construits sur la Bourbonne, rivière prenant sa source[1] sur le territoire de la commune – au pied de la montagne du Château – et se jetant dans la Saône.

Accès et transports

Chef-lieu de canton proche de la vallée de la Saône, Lugny est situé tout près de l’autoroute A6 (sorties : numéro 27 « Tournus » ou numéro 28 « Mâcon Nord »), de la route nationale 6, de la ligne ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée (gares : Tournus, Fleurville-Pont-de-Vaux ou Mâcon) et de la gare du T.G.V. de Mâcon-Loché. Service de cars quotidien (ligne de Mâcon à Tournus).

Histoire

Dépendant jusqu'à la Révolution française du bailliage, de la recette et du diocèse de Mâcon ainsi que de l'archiprêtré et de la châtellenie de Vérizet[2], Lugny, localité citée pour la première fois en l'an 894 dans un diplôme du roi Eudes 1er en tant que « villa Luviniacus », fut au Moyen Âge le berceau d’une maison de chevalerie – la maison de Lugny – qui avait pour blason « D'azur à trois quintefeuilles d'or accompagnées de sept billettes de même, trois en chef, une en cœur et trois en pointe, posées deux et un »[3] et dont la devise était : « N’est oyseau de bon nid qui n’a plume de Lugny ». Celle-ci s’éteignit au milieu du XVIe siècle avec Jean de Lugny et la seigneurie passa dès lors, successivement, entre les mains de trois prestigieuses familles nobles : celle des Chabot, des Saulx-Tavannes et des La Baume-Montrevel.

A la veille de la Révolution française, la seigneurie était la propriété de Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, quatorzième comte de Montrevel et dernier seigneur de Lugny, mis à mort à Paris en juillet 1794. De sa forteresse autrefois flanquée de tours et dotée d’un donjon « fort élevé et très beau », Lugny n’a conservé que les deux tours rondes d’entrée et une partie des communs[4]. En 1789, le château de Lugny fut en effet le premier du Mâconnais à être incendié par les « Brigands » – des paysans révoltés – lors des troubles qui, à la fin de juillet, pendant la Grande Peur, agitèrent cette petite région.

894 : première mention de Lugny dont le nom apparaît sous la forme de « villa Luviniacus ». Début du XIVe siècle : Seguin de Lugny, le plus ancien des seigneurs connus de Lugny, est seigneur du lieu[5]. Vers 1368 : le château est pris par une compagnie d’Écorcheurs[6]. 1558 : Françoise de Lugny, dame de Lugny, fille et héritière de Jean de Lugny, épouse François Chabot ; la seigneurie passe de la maison de Lugny à la maison de Chabot. 14 janvier 1579 : Catherine Chabot, dame de Lugny, fille et héritière de François Chabot, épouse Jean de Saulx, vicomte de Tavannes ; la seigneurie passe des Chabot à la maison de Saulx. 2 janvier 1647 : Claire-Françoise de Saulx, dame de Lugny, fille et héritière de Charles de Saulx, épouse Charles-François de La Baume, comte de Montrevel ; la seigneurie passe de la maison de Saulx à la maison de La Baume. 6 octobre 1783 : Nicolas Genost de Laforest, curé de la paroisse de Chapaize, connu pour ses chasses mémorables, meurt au château de Lugny. 27 juillet 1789 : les « Brigands » pillent le château puis y mettent le feu. 1790 : Lugny est chef-lieu de canton. 7 juillet 1794 : Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, comte de Montrevel et dernier seigneur de Lugny, est mis à mort à Paris. 1809 : le territoire de la commune est cadastré[7]. 1823 : réalisation de gros travaux visant à la rénovation de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié du hameau de Fissy. De 1824 à 1826 : construction de l’actuelle église paroissiale à l'emplacement de l'ancienne église romane démolie. Années 1870 : construction et inauguration de l’hôtel de ville. De 1880 à 1887 : destruction totale du vignoble de la commune par le phylloxéra (environ cinq cents hectares). 1891 : démolition des anciennes halles seigneuriales de bois et construction de l'actuelle salle des fêtes. 11 novembre 1900 : inauguration de la ligne de chemin de fer à voie étroite Mâcon-Fleurville via Lugny[8]. 28 novembre 1909 : inauguration du monument érigé à la mémoire des combattants du canton tombés lors de la guerre franco-allemande de 1870[9]. 20 août 1922 : inauguration du monument élevé à la mémoire des trente-huit Lugnisois tombés pendant la Première Guerre mondiale[10]. Septembre 1927 : entrée en service de la cave coopérative de Lugny (dont les statuts ont été approuvés en assemblée générale le 30 janvier). 11 novembre 1946 : apposition sur le monument aux morts d’une plaque rendant hommage aux six soldats de la commune morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 1948 : première foire-exposition annuelle dite « des vins » ou « des Rameaux ». Septembre 1965 : inauguration du « caveau Saint Pierre »[11]. 17 mai 1980 : signature du jumelage avec Meckenheim, bourgade du Palatinat (République Fédérale d'Allemagne). 1987 : Lugny accueille le Championnat de France de cyclisme sur route (vainqueur du championnat : Marc Madiot chez les coureurs professionnels et Jeannie Longo chez les dames). 29 et 30 juillet 1989 : Lugny et les autres communes du canton de Lugny commémorent le bicentenaire de la Révolution française et la révolte des « Brigands ». 27 juillet 1991 : Lugny est le point de départ de la vingt et unième et avant-dernière étape du Tour de France 1991 (vainqueur du contre la montre : l'Espagnol Miguel Indurain, qui couvre les cinquante-sept kilomètres séparant Lugny de Mâcon en une heure onze minutes et quarante-cinq secondes). 4 février 2006 : Lugny accueille la vingt-neuvième Saint-Vincent cantonale tournante. 13 juillet 2007 : seize ans après avoir été le point de départ d'une étape du Tour de France, Lugny est de nouveau traversé par le Tour. 14 juillet 2007 : Jeannie Longo remporte le soixantième Prix cycliste de Lugny (épreuve exceptionnellement réservée aux féminines).

Économie

Lugny – village dont la population s'élevait lors du recensement de 1999 à sept cent quatre-vingt-dix-huit « Lugnisois » – est une commune qui a conservé un grand nombre de commerces et qui possède un artisanat varié.

En tant que chef-lieu de canton, Lugny dispose en outre d'administrations et de services répondant à un grand nombre de besoins.

Viticulture

La vie économique de Lugny, village appartenant au vignoble de Mâcon, repose pour l'essentiel sur la viticulture ; un peu plus du quart du territoire de la commune – trois cent soixante-trois hectares très exactement – est d'ailleurs planté en vigne. Y sont cultivés trois cépages : le chardonnay donnant les vins blancs et constituant la majeure partie de l'encépagement, le gamay produisant le mâcon rouge et le pinot noir, cépage des vins de l'appellation Bourgogne.

Les vignes de Lugny, déjà réputées au XVIIIe siècle où l’on considérait comme « fins » les vins des Crêts, de la Grande Vigne et de Saint Pierre, furent à la fin du siècle suivant décimées par le phylloxéra, petit insecte qui, de 1880 à 1887, détruisit les cinq cents hectares de vignoble de la commune. La vigne, une fois reconstituée grâce à des porte-greffes américains, redevint toutefois rapidement la principale activité des Lugnisois et le vignoble de Lugny ne comptait pas moins de deux cent cinquante hectares en 1935 – dont une trentaine en vignes nouvellement plantées ne produisant pas encore de vendange.

Construite au hameau de Collongette et entrée en service pour les vendanges de 1927, la cave coopérative vinicole de Lugny, deuxième cave coopérative fondée en Mâconnais, fruit d’efforts constants de la part de viticulteurs entreprenants et prévoyants, a sans cesse été agrandie et modernisée. Par souci de qualité, on l'a toujours dotée d'un matériel des plus perfectionnés. Capable de stocker huit mille hectolitres de vin à sa création, elle atteignait une capacité de vingt-quatre mille hectolitres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Eugène Blanc, son président fondateur, la dirigea de 1927 à 1959. Jumelée depuis 1966 avec celle de Saint-Gengoux-de-Scissé, elle a fusionné en 1994 avec la cave coopérative de Chardonnay. S'appuyant sur trois chais dédiés à la vinification et à l'élevage des vins, la cave coopérative de Lugny est aujourd’hui la première de Bourgogne et l’une des plus importantes de France en vins d'appellation d'origine contrôlée avec près de mille cinq cents hectares exploités sur le territoire de vingt-et-une communes (dont 1200 hectares plantés en chardonnay, cépage dont les vins de Lugny tirent de plus en plus leur réputation) et quelque six millions de bouteilles commercialisées chaque année. On y produit des vins blancs et rouges renommés. En ce qui concerne le vin blanc, le mâcon-lugny « Les Charmes » est le fleuron du groupement. On y produit aussi du crémant de Bourgogne, vin effervescent élaboré selon la méthode traditionnelle (un million de litres commercialisés chaque année).

Tourisme

Lugny est l'une des étapes obligées sur la Route des vins Mâconnais-Beaujolais créée en 1986 (circuit numéro 2, boucle d'une soixantaine de kilomètres conduisant à découvrir le vignoble de neuf villages du Haut-Mâconnais).

Aménagé au sommet de la colline de Saint Pierre et dominant le bourg, son camping municipal ombragé offre un panorama splendide donnant sur les vignes – le fameux plateau des Charmes –, la vallée de la Saône et les contreforts du Jura.

Gîtes et chambres d'hôtes. Restaurants. Deux courts de tennis. Marché hebdomadaire chaque vendredi matin (place des Halles). Caves particulières de producteurs indépendants dans le village.

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Parti Qualité mars 2008 2014 Daniel Conry - maire élu d'une liste sans étiquette politique Toutes les données ne sont pas encore connues. La commune de Lugny a actuellement Monsieur Daniel Conry pour maire.

Depuis 1945, les maires de Lugny ont successivement été Emile Blanc (chevalier de la Légion d'honneur, maire à compter de mai 1945, régulièrement réélu), Paul Margarit (officier de la Légion d'honneur, maire de mars 1965 à mars 1971 puis de mars 1971 jusqu’à sa mort en décembre 1976), Louis Cotessat (maire de décembre 1976 à mars 1977 puis de mars 1977 à mars 1983) et Guy Berthaud (maire de mars 1983 à mars 2008).

De 1881 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les maires de Lugny ont successivement été Jean-Marie Bouilloud (maire régulièrement réélu jusqu'à sa mort le 10 mars 1906), Claude-Louis Baboud (maire d'avril 1906 à mai 1908 puis de mai 1908 jusqu'à sa démission et sa mort en 1910) et Eugène Blanc (chevalier de la Légion d'honneur, maire à compter de juin 1910, réélu en mai 1912 puis en décembre 1919, mai 1925, mai 1929 et mai 1934). Il n'y eut pas d'élections municipales entre 1912 et 1919 ni entre 1935 et 1945 en raison des deux guerres mondiales. Dissout par arrêté préfectoral à la Libération, le conseil municipal de Lugny laissa la place le 9 septembre 1944 à un comité local de libération comprenant douze membres désignés par le préfet de Saône-et-Loire ; Albert Rouillot devint maire de Lugny (le 12 septembre), bientôt remplacé par Pierre Guillot (à compter du 22 novembre).

De 1790 à la fin du XIXe siècle, les maires de Lugny ont successivement été : Benoît Cotessat (élu en 1790), Joseph Chaverot (élu en l'an III), Philibert Munier (élu en l'an V), Claude Melchior Esprit Alabernarde (maire du 7 messidor an XIII au 24 juin 1814), Jacques Latour (élu en 1814), Claude Olivier (élu en 1814), Claude Melchior Esprit Alabernarde (réélu en 1815), Henri-Joseph Tugnot de Lanoye (chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre royal de la Légion d’honneur, élu en 1815, maire jusqu'à sa mort le 9 novembre 1827), Jean-Jacques Blanchet (élu en 1827), Joseph-Adolphe Meunier (élu en 1830), Claude Péchard (élu en 1846), Antoine Tête (élu en 1848), Joseph-Adolphe Meunier (élu en 1852), Claude Péchard (élu en 1869), Jean Léger (élu en 1870), Joseph-Adolphe Meunier (chevalier de la Légion d'honneur, élu en 1871, maire jusqu'à sa mort le 1er juillet 1876) et Claude Bonin (élu en 1876).

Deux de ces maires de Lugny ont été conseillers généraux du canton de Lugny : Jean-Marie Bouilloud (conseiller général du canton de 1871 à 1901) et Eugène Blanc (conseiller général du canton de 1910 à 1940).

Jumelage

Meckenheim (Rhénanie-Palatinat) (Allemagne)

Meckenheim (Rhénanie-Palatinat) (Allemagne)Depuis le 17 mai 1980, Lugny est officiellement jumelé avec Meckenheim, localité allemande de Rhénanie-Palatinat avec laquelle les échanges sont réguliers et chaleureux.

Ce jumelage a pour origine les contacts que nouèrent au milieu des années soixante Messieurs Paul Margarit et Otto Keller – respectivement maires de Lugny et de Meckenheim – dans le cadre de l’action que conduisait alors l’amicale Bourgogne-Rhénanie-Palatinat, association fondée en février 1957 – soit moins d'un an après le jumelage de Mâcon avec la ville de Neustadt an der Weinstraße – pour rapprocher les habitants des deux régions. Découlèrent de ces contacts un certain nombre d'échanges organisés entre 1968 et 1979 – cinq en République Fédérale d’Allemagne et deux en France – et, le 17 mai 1980, la signature d'une charte de jumelage, événement qui se déroula à Lugny en présence de Messieurs Louis Cotessat et Walter Braun, maires des deux localités : « Les villes de Lugny et de Meckenheim décident de conclure un jumelage. Elles veulent par là consolider l'amitié franco-allemande, rapprocher les peuples par delà des frontières, échanger leurs connaissances, rapprocher les jeunes et mettre sur pied des échanges culturels. Les corps représentatifs et l'administration des deux villes s'engagent à conjuger leurs efforts pour atteindre les objectifs de ce jumelage. »

1968 : les élèves des classes de quatrième et de troisième du collège de Lugny visitent Heidelberg (s’il s’agit du premier échange effectué par Lugny, les premiers contacts avec l’Allemagne remontent toutefois à 1963, dans le contexte du rapprochement entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat). 1978 : la municipalité de Lugny est reçue à Meckenheim, Messieurs Louis Cotessat et Otto Keller étant respectivement maires de Lugny et de Meckenheim. 1979 : l’équipe de football de Lugny est reçue à Meckenheim ; l’échange donne lieu à plusieurs rencontres amicales disputées par les sportifs des deux localités. 1980 : Lugny reçoit Meckenheim et une charte de jumelage est officiellement signée entre les deux communes. 1981 : Lugny rend visite à Meckenheim ; à l’entrée de la localité allemande, un panneau a été planté pour promouvoir le jumelage signé un an plus tôt entre les communes bourguignonne et palatine. 1982 : les sapeurs-pompiers de Lugny reçoivent leurs homologues allemands de Meckenheim. 1983 : à leur tour, les pompiers de Lugny rendent visite à leurs collègues pompiers de Meckenheim. 1985 : les Allemands sont reçus à Lugny ; coïncidant avec l’inauguration du stade Saint Pierre, cet échange concerne essentiellement les jeunes sportifs des deux localités, donnant lieu à plusieurs rencontres sportives. 1986 : un petit groupe de cyclistes de Meckenheim se rend à Lugny à vélo (dix ans plus tard, en mai 1996, pour fêter leur « exploit », ces mêmes cyclistes feront de nouveau le déplacement à Lugny). 1991 : Lugny étant reçu en Allemagne, une fontaine est inaugurée au cœur de Meckenheim pour célébrer le jumelage entre les deux villages (sur une plaque a été gravé le texte suivant : « Fontaine dédiée aux maires et fondateurs du jumelage franco-allemand entre Meckenheim (Palatinat) et Lugny (Bourgogne) construite sur la place du village en 1991 à la mémoire d'une Europe unie et pacifique. »). 1996 : Lugny reçoit la visite des conseillers municipaux de Meckenheim, Eugen Braun et Guy Berthaud étant respectivement maires de Meckenheim et de Lugny. 1997 : les conseillers municipaux de Lugny rendent visite à leurs homologues de Meckenheim ; une amicale « Meckenheim-Lugny » vouée à la promotion du jumelage entre les deux localités est officiellement créée et une « Lugny-Allee » inaugurée. 1998 : les élèves de l’école primaire « Marcel Pagnol » de Lugny rendent visite à leurs camarades allemands de Meckenheim (les échanges entre les deux écoles ont toutefois débuté en 1992). 2000 : les vingt ans du jumelage donnent lieu, à Meckenheim, à un échange entre les écoles primaires des deux villages. 2000 : la municipalité de Meckenheim est invitée à Lugny à l’occasion des « Vendanges du Siècle », spectacle son et lumière monté à l’instigation de la cave coopérative de Lugny. 2001 : Lugny est reçu à Meckenheim pour la « Gasselkerwe », la traditionnelle fête annelle au cours de laquelle Meckenheim s’anime, les producteurs de vin ouvrant leurs portes et faisant déguster. 2002 : échange entre les deux écoles primaires, Lugny se rendant à Meckenheim. 2003 : nouvel échange entre les deux écoles primaires, Meckenheim étant reçu à Lugny. 2005 : Meckenheim reçoit Lugny pour célébrer les vingt-cinq ans du jumelage ; l’événement donne notamment lieu à une soirée organisée pour commémorer l’anniversaire de plusieurs sociétés et les vingt-cinq ans du jumelage. 2006 : les vingt-cinq ans du jumelage sont fêtés à Lugny ; l’échange coïncide avec la Saint-Vincent cantonale, traditionnelle fête des vignerons organisée cette année-là à Lugny, et donne lieu à l’inauguration d’une « rue de Meckenheim ».

Lugny-Meckenheim : eine lebendige Partnerschaft !

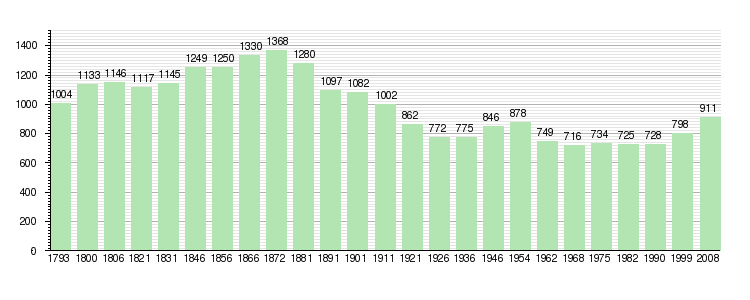

Démographie

La paroisse de Lugny totalisait cinq cents communiants en 1675 et cent quatre-vingts « feux cotisables » dix ans plus tard, en 1685.

Le « Dénombrement du Duché de Bourgogne et pays adjacens, et des provinces de Bresse et Dombes, Bugey et Gex » que fit réaliser peu avant la Révolution française Antoine-Jean Amelot de Chaillou, intendant de Bourgogne, indique que la population de la paroisse s'élevait en 1786 à huit cent quatre-vingt-six âmes.

Au XIXe siècle, la population de Lugny ne cessa de s'accroître et finit par atteindre mille trois cent soixante-huit habitants en 1872.

Depuis 1793, les données statistiques relatives à la population de Lugny sont les suivantes :

Histogramme

(élaboration graphique par Wikipédia)

Vie locale

Bureau de poste, recette buraliste, perception et gendarmerie. Banque (avec distributeurs automatiques de billets), notaire. Bibliothèque municipale.

Lugny, commune dont le territoire est desservi depuis 2005 par l'internet haut débit, bénéficie en outre depuis 2006 d'une couverture de qualité optimale en ce qui concerne la téléphonie mobile.

Santé

Médecins, dentiste, kinésithérapeute, orthophoniste, pharmacien et infirmière.

Éducation

Écoles maternelles et primaires publique (« Marcel Pagnol ») et privée (« La Source »), collèges public (« Victor Hugo ») et privé (« La Source »). École de musique.

Sport

Un club de football en entente avec le village de Viré, nommé Viré-Lugny et évoluant en Promotion de Ligue de la Ligue de Bourgogne de football (8e division nationale).

Culte

Lugny est le siège de l'une des sept paroisses composant le doyenné de Mâcon (doyenné relevant du diocèse d'Autun) : la paroisse Notre-Dame des Côteaux en Mâconnais, paroisse regroupant la plupart des villages du Haut-Mâconnais.

En 1984, la cure a quitté le château de Lugny – où celle-ci se trouvait depuis les premières années du XXe siècle – pour s'installer rue du Pont, dans un bâtiment ayant abrité jusqu’au milieu du siècle dernier des sœurs gardes-malades de Châtel (religieuses qui, bénévolement, prodiguaient des soins aux malades de la commune).

L’église, construite entre 1824 et 1826 là où s'élevait autrefois l'église romane construite au Moyen Âge, est, comme l'ancienne, placée sous le vocable de saint Denis, patron de Lugny, saint ayant donné son nom à l'un des quartiers du bourg. Parmi les rares objets ayant été conservés de l’ancienne église romane figurent notamment – outre le retable intitulé « Le Christ et les Apôtres » de style flamboyant (1528) dont il a déjà été question – les fonts baptismaux, qui paraissent remonter au XIVe siècle.

Lugny présente une particularité singulière : le fait de posséder deux cimetières, l'un étant situé à proximité immédiate du bourg, l'autre sur les hauteurs dominant le hameau de Fissy.

Évènements

Nombreuses, les associations de Lugny organisent tout au long de l’année des manifestations attrayantes, s’associant notamment pour animer le 14 Juillet et, chaque 8 décembre au soir, la fête dite « des illuminations » ou « des lumières » (fête d'origine religieuse qui consiste à illuminer les maisons à l'aide de bougies placées notamment sur le bord des fenêtres et, de plus en plus, de guirlandes électriques).

Chaque année en juin est organisée l'Escapade mâconnaise, manifestation consistant en des marches pédestres et V.T.T. permettant de découvrir le Haut-Mâconnais.

En septembre, Lugny, participant aux Journées européennes du patrimoine, organise des visites de son église et du quartier du château, de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy, du site naturel protégé de la Boucherette et du pavillon de vigne de Macheron.

Lieux et monuments

De son château brûlé à la Révolution française, Lugny ne possède plus que les deux tours d’entrée et une partie des bâtiments de l'ancienne bassecourt. L’église, bâtie au début du XIXe siècle, abrite deux œuvres remarquables : un retable en pierre représentant le Christ et les Apôtres daté de 1528[14] et une Vierge à l’Enfant exécutée au XVe siècle (œuvres respectivement classées aux Monuments historiques en 1903 et 1979). La statue de saint Pierre[15] (datée du XVe siècle, classée aux Monuments historiques en 1928) que l'on peut voir dans sa niche au sommet de la colline de Saint Pierre – l’un des plus beaux fleurons de « l'imagerie » mâconnaise selon Gabriel Jeanton qui la qualifia d'œuvre d’art « très remarquable [dépassant] l’art populaire courant » – est le dernier vestige d’une chapelle dont les ruines dominaient encore Lugny à la fin du XVIIIe siècle ; les ermites Jean Forêt (ou Fourré) et Pierre-Romain Commerçon s’y succédèrent aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Au hameau de Fissy, la chapelle Notre-Dame-de-Pitié est un édifice qui, en dépit de nombreux remaniements, a conservé l’esprit et les volumes du roman primitif. En contrebas du plateau des Charmes, presque à l'aplomb de la grotte de Macheron – grotte qui fut fouillée en 1919 puis au milieu des années cinquante[16] – et à deux pas de la Bourbonne s’élève un type d’édifice relativement rare : un « pavillon de vigne » qui, construit au XVIIIe siècle, est remarquable par la ravissante toiture en dôme – avec girouette – dont il est coiffé[17]. Entre Macheron et le bourg de Lugny, un élégant pont de pierre construit en 1811 enjambe l’Ail, peu avant que ce ruisseau ne se jette dans la Bourbonne.

Lugny est un village ayant conservé un patrimoine riche où abondent les typiques maisons à galerie du Mâconnais, les lavoirs, les vieux puits et les détails architecturaux tels que blasons de pierre ou fenêtres à meneaux. Dans la rue de l'Église, à deux pas des halles achevées en 1891, est notamment visible un beau cadran solaire daté de 1707 et orné de l'inscription latine « Volat velut umbra ». Sur la place de l’Église – place occupant l’emplacement de l’ancien cimetière et plantée de marronniers en 1877 – s'élève depuis 1909 un monument élevé à la mémoire des soixante-dix-neuf combattants du canton de Lugny tombés lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871 et « depuis 1871 », fait extrêmement rare en milieu rural[18]. Remarquable par son bel hôtel de ville de style néorenaissance bâti dans les années 1870 et par ses maisons typiques du Mâconnais, la place du Pâquier, principale place du bourg, est un endroit attachant où le visiteur a plaisir à s'arrêter. Construites au pied de la Montagne du Château et de la colline de Saint Pierre, quelques maisons bourgeoises bâties au XIXe siècle ont gardé fière allure.

Montant à Saint Pierre, le promeneur jouira d’un panorama remarquable donnant sur le vignoble et, par-delà, sur la vallée de la Saône et les monts du Jura. Cheminant à travers le vignoble du plateau des Charmes, il contemplera ces vignes qui ont conquis une place prépondérante dans l’économie locale, comme en témoigne le développement de la cave coopérative vinicole de Lugny, la plus importante de Bourgogne.

S'il est sensible au patrimoine naturel, il se rendra sur le site naturel protégé de la Boucherette, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ou « znieff ») d'une centaine d'hectares que gère la direction régionale de l'Environnement de Bourgogne. Aménagé il y a quelques années, ce site naturel remarquable caractérisé par une pelouse calcaire sèche (pelouse appelée « teppe »), une lande à buis et un lisier forestier – et aussi d'anciennes carrière et lavière – se découvre en empruntant un sentier nature et découverte balisé qui, réservé aux piétons, a été équipé de panneaux permettant la découverte d'une flore et d'une faune remarquables (une douzaine d'orchidées recensées, une cinquantaine d'espèces d'arbres répertoriées, le lézard vert, la mante religieuse ainsi que de très nombreux oiseaux...).

Personnalités liées à la commune

Parmi les personnalités attachées à l'histoire de Lugny figurent notamment Eugène Blanc, Jean de Lugny, Florent-Alexandre-Melchior de La Baume et Nicolas Genost de Laforest.

Eugène Blanc (1876-1964), maire S.F.I.O. (socialiste) de Lugny et conseiller général du canton de Lugny pendant une trentaine d'années, joua dans les années vingt et trente un rôle de premier plan dans la création et le développement du mouvement coopératif vinicole en Mâconnais.

Jean de Lugny fut le « dernier héritier mâle de la maison de Lugny ». Chevalier, seigneur de Lugny, il était aussi comte de Brancion (aujourd'hui hameau de Martailly-lès-Brancion) en tant que seigneur engagiste, baron de Saint-Trivier (Saint-Trivier-en-Dombes, aujourd’hui Saint-Trivier-sur-Moignans, chef-lieu de canton du département de l’Ain), de Branges (commune du canton et de l’arrondissement de Louhans dans le département de la Saône-et-Loire), de Blaignac, de Lessard (Lessard-en-Bresse, commune du canton de Saint-Germain-du-Plain dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône) et de Sagy. Il donna le 4 mars 1539 l’aveu pour sa terre de Lugny, à savoir huit cents livres de rente y compris deux cents livres pour la seigneurie de Bissy et cent livres pour les dîmes de Lugny tenues en fief de l’évêque de Mâcon. Il testa le 25 avril 1552.

Florent-Alexandre-Melchior de La Baume (1736-1794), quatorzième comte de Montrevel, fut le dernier seigneur de Lugny. Utilisant le château de Lugny comme relais de chasse, ce puissant seigneur s'y adonna à l'une de ses grandes passions[19].

Nicolas Genost de Laforest, né à Tournus le 28 octobre 1722, curé de la paroisse de Chapaize à partir de 1751, veneur de talent, mourut le 6 octobre 1783 au château de Lugny des suites d'un accident de chasse. Ses chasses mémorables inspirèrent au marquis Théodore de Foudras une oeuvre cynégétique publiée dans la première moitié du XIXe siècle et plusieurs fois rééditée.

En images

Le monument aux morts de la Guerre franco-allemande de 1870.

Vue partielle du hameau de Fissy. Isolée sur sa butte : la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.

Sources, Bibliographie

Bibliographie

Ouvrages traitant de Lugny :

- Léonce Lex : « Notice historique sur Lugny et ses hameaux », Belhomme Libraire Editeur, Mâcon, 1892. Cette monographie de quatre-vingts pages écrite par Léonce Lex, archiviste du département de la Saône-et-Loire de 1885 à 1925, a été réimprimée en novembre 1992 pour le compte de la bibliothèque municipale de Lugny.

- Frédéric Lafarge, Paulette Berthaud : « Si Lugny m'était conté... en images », Bibliothèque municipale de Lugny, Lugny, 1999 (ISBN 2-9514028-0-5). Cet ouvrage de cent quatorze pages, écrit par Frédéric Lafarge et Paulette Berthaud, préfacé par Michel Bouillot (délégué départemental de l’association Maisons paysannes de France), rassemble une sélection de cartes postales et de photographies anciennes qui, toutes commentées, montrent ce que fut Lugny entre 1900 et 1950.

- Frédéric Lafarge, Paulette Berthaud : « Lugny, mémoire de pierres, mémoire d'hommes », Bibliothèque municipale de Lugny, Lugny, 2006 (ISBN 2-9514028-1-3). Ecrit par Frédéric Lafarge et Paulette Berthaud, préfacé par Fernand Nicolas (président du Groupe 71, directeur de la revue « 71-Images de Saône-et-Loire » et ancien président de l'Académie de Mâcon), cet ouvrage de cent quarante-huit pages, enrichi d'aquarelles et de vues aériennes, rassemble près de trois cents photographies légendées relatives au patrimoine architectural, historique et naturel de Lugny. Cinq Lugnisois ayant passé leur jeunesse à Lugny – ou une partie seulement – y évoquent le Lugny d'avant 1950.

Ouvrage traitant de la révolte des « Brigands » en Haut-Mâconnais en 1789 :

- « La ronde des Brigands en Haut-Mâconnais », Vive 89, 1990. Ouvrage collectif de cent quarante-cinq pages édité par l'association ayant organisé en 1989 dans le canton de Lugny les festivités du bicentenaire de la Révolution française.

Notes et références

- ↑ Source dite « des Eaux bleues ».

- ↑ RAGUT Camille : « Statistique du département de Saône-et-Loire », Imprimerie de Dejussieu, Mâcon, 1838.

- ↑ BEAUNE Henri et D'ARBAUMONT Jules : « La noblesse aux États de Bourgogne de 1350 à 1789 », Lamarche libraire-éditeur, Dijon, 1864.

- ↑ Ce qu'il reste du château de Lugny est parfaitement décrit dans : VIGNIER Françoise (sous la direction de) : « Le Guide des Châteaux de France, 71 Saône-et-Loire », Editions Hermé, Paris, 1985.

- ↑ PERRAUD François, « Le Mâconnais historique », Protat frères Imprimeurs, Mâcon, 1921.

- ↑ Signalé par Léonce Lex d’après : MONNIER, « Annuaire de Saône-et-Loire pour 1829 », Mâcon, 1829. L’annuaire n'indique pas les sources sur lesquelles reposent cette affirmation.

- ↑ Lugny figure ainsi parmi les cinq cents premières communes de France à avoir été cadastrées après la Révolution française.

- ↑ Inaugurée le dimanche 11 novembre 1900, cette ligne s’imposa progressivement comme un moyen de transport commode des voyageurs et des marchandises et son petit train, vite adopté sous le nom de « Tacot de Fleurville », connut un succès ininterrompu jusqu’à sa disparition dans les années trente, effectuant plusieurs allers-retours quotidiens. Venant de Bissy-la-Mâconnaise, il parvenait à Lugny en contournant la montagne du Château ; il empruntait la route des Eaux Bleues jusque devant l’église où il marquait un arrêt avant de s’engager dans la rue de l’Abreuvoir et l’actuelle rue du Tacot pour finalement arriver en gare, au pied de la colline du Tarillot. Outre des voyageurs, le Tacot transportait du vin, du charbon, du bétail, du bois ou bien encore de la pierre de taille. Il se composait de deux ou trois wagons de voyageurs, d’un fourgon à bagages et d’un wagon de marchandises. Lors du démantèlement de la ligne, les rails, dit-on, furent envoyés sur la frontière où, fichés dans le sol, ils servirent à la réalisation des tronçons d’obstacles antichars de la ligne Maginot. La gare, ses dépendances et les terrains attenants furent quant à eux rachetés par la commune en septembre 1940. Au sujet de cette ligne de chemin de fer à voie étroite, lire : « Le Tacot de Fleurville » paru dans « 71-Images de Saône-et-Loire » n° 92 de l'hiver 1992-1993, p. 9-15.

- ↑ Inauguration relatée dans un article paru dans « Le Progrès de Saône-et-Loire » du mardi 30 novembre 1909.

- ↑ Ce monument est surmonté de la statue d’un soldat montant fièrement la garde et à qui rien ne manque du parfait équipement du « poilu » de la Grande Guerre : casque Adrian, capote, ceinturon avec cartouchière et bidon, besace, culotte, bandes molletières, brodequins et fusil Lebel. La statue est l’œuvre de Pierre Curillon (1866-1954), sculpteur originaire de Tournus. Y est gravée l'identité des trente-huit Lugnisois qui trouvèrent la mort au cours de la Première Guerre mondiale : François Artaud (soldat de deuxième classe au 334e régiment d’infanterie, né à Lugny le 23 mai 1887 et mort pour la France le 3 septembre 1914 à l’hôpital de Gérardmer dans les Vosges des suites de blessures de guerre), Joanny Audoux (chasseur de deuxième classe au 8e bataillon de chasseurs à pied, né à Lugny le 9 octobre 1882 et mort pour la France le 29 octobre 1916 à Sailly-Saillisel dans la Somme, tué sur le champ de bataille), François Baboud (chasseur de deuxième classe au 1er bataillon territorial de chasseurs, né à Lugny le 6 janvier 1877 et mort pour la France 11 août 1918 à Raon-l'Étape dans les Vosges, tué à l'ennemi), Etienne Bajard (soldat de deuxième classe au 133e régiment d'infanterie, né le 19 décembre 1895 et mort pour la France le 8 juillet 1915 à La Fontenelle, hameau de Ban-de-Sapt dans les Vosges, tué à l'ennemi), Pierre Blanc (mort pour la France en 1914), André Bouillin (caporal au 10e régiment d'infanterie, né à Lugny le 27 octobre 1891 et mort pour la France le 22 avril 1915 au bois d'Ailly, entre les communes de Saint-Mihiel et d'Apremont-la-Forêt dans la Meuse, tué à l'ennemi), Jacques Joseph Bouilloud (soldat au 27e régiment d'infanterie, né à Cruzille le 22 juin 1875 et mort pour la France le 11 décembre 1914 dans la forêt d'Apremont, entre les communes de Saint-Mihiel et d'Apremont-la-Forêt dans la Meuse, tué à l'ennemi), Jean-Baptiste Boulon (maréchal des logis au 203e régiment d'artillerie, sous-chef artificier de la 21e batterie, né à La Chapelle-de-Guinchay le 18 octobre 1886 et mort pour la France le 16 mai 1918 à Beaurieux dans l'Aisne par suite de blessures de guerre), Joannès Chambard (soldat de deuxième classe au 6e régiment d'infanterie coloniale, né à Ozenay le 15 août 1881 et mort pour la France le 18 mai 1915 à Lachalade dans la Meuse, tué à l'ennemi [repose à la nécropole nationale de Lachalade]), François Chevenet (soldat au 334e régiment d’infanterie, né à La Chapelle-sous-Brancion le 17 décembre 1884 et mort pour la France le 15 octobre 1915 à l'Hartmann dans le Haut-Rhin par suite de blessures de guerre), François Cotessat (soldat à la 8e section d'infirmiers, né à Lugny le 12 septembre 1878 et mort pour la France à Mâcon le 23 octobre 1918 à l'hôpital des suites d'une maladie contractée en service), Pierre Dufour (caporal au 41e bataillon de chasseurs à pied, né à Lugny le 29 janvier 1894 et mort pour la France le 24 mai 1917 sur le plateau de Vauclerc dans l'Aisne, tué par un éclat d'obus), Joseph Germain (sapeur mineur au 11e régiment du génie, né à Saint-Germain-au-Mont-d'Or le 28 juin 1897 et mort pour la France le 7 octobre 1918 au sud-est du Chardon Vert [lieu-dit : Sequehart] dans l'Aisne, tué sur le champ de bataille par un éclat d'obus), Philibert Gonot (soldat au 56e régiment d’infanterie coloniale, né à Charbonnières le 25 septembre 1894 et mort pour la France le 5 mai 1915 à Seddul-Bahr (détroit des Dardanelles), Marius Grassiant (mort pour la France en 1916), François Guigue (soldat au 170e régiment d’infanterie, né à Lyon le 6 octobre 1891 et mort pour la France le 10 janvier 1918 à Gerardmer dans les Vosges des suites de blessures de guerre), Joseph Marie Guillet (sous-lieutenant observateur à l'escadrille VR 558 du 3e groupe d'aviation, né à Lugny le 27 juin 1896 et mort pour la France le 5 août 1919 à Khénifra au Maroc, tué et carbonisé au cours d'une reconnaissance effectuée en avion), Victor Guyonnet (sergent au 35e régiment d’infanterie coloniale, né à Lugny le 24 novembre 1886 et mort pour la France le 30 septembre 1915 dans la Marne, tué à l'ennemi), Pierre Janaud (soldat au 56e régiment d’infanterie coloniale, né à Lugny le 30 août 1894 et mort pour la France le 6 mai 1915 sur la colline d'Achibaba en Turquie, tué à l'ennemi), François Janoir (soldat au 134e régiment d’infanterie [régiment en garnison à Mâcon en 1914], né à Lugny le 30 janvier 1884 et mort pour la France le 11 avril 1915 au bois d'Ailly dans la Meuse, tué à l'ennemi), Charles Joseph (officier dans l'Intendance, né à Lugny le 27 janvier 1873 et mort pour la France en novembre 1917 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, de maladie), Félix Josserand (soldat au 52e régiment d’infanterie coloniale, né à Saint-Étienne-sur-Reyssouze le 3 août 1895 et mort pour la France le 25 septembre 1915 à Souain dans la Marne), Pierre Lerouge (caporal au 5e régiment d’infanterie coloniale, né à [[Taizé (Saône-et-Loire|]] le 4 décembre 1881 et mort pour la France le 4 septembre 1914 à Larifontaine près de Rambervillers dans les Vosges, sur le champ de bataille), Charles Libet (soldat au 66e régiment d’infanterie, né à Lugny le 9 octobre 1898 et mort pour la France le 14 octobre 1918 à l'hôpital d'évacuation n° 7 des suites d'une maladie contractée en service), Pierre Luquet (mort pour la France en 1915), Alphonse Maillot (mort pour la France en 1915), André Mandelier (sergent affecté au 31e régiment d’infanterie puis aspirant au 42e régiment d’infanterie puis détaché au 1er groupe d'aviation en tant qu'élève pilote inscrit à l'école d'aviation d'Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain), né à Lugny le 18 octobre 1896 et mort pour la France le 27 août 1917 à Saint-Didier-d'Aussiat dans l'Ain), tué accidentellement en exercice de vol [deux citations, croix de guerre avec palme et deux étoiles]), Auguste Mazoyer (soldat au 327e régiment d’infanterie, né à Lugny le 26 novembre 1897 et mort pour la France le 28 mars 1918 à Fontenay dans l'Aisne, à l'hôpital d'évacuation n° 51, des suites de blessures de guerre), Jean-Baptiste Michelet (soldat au 10e bataillon de chasseurs à pied, né à Lugny le 24 mai 1884 et mort pour la France le 18 novembre 1916 dans la Somme, tué à l'ennemi), Jean-Marie Michelet (en réalité François et non Jean-Marie, soldat au 10e régiment d’infanterie de ligne, né à Lugny le 2 juin 1886 et mort pour la France le 21 août 1914 à Sarrebourg), Jean-Claude Moïse (soldat au 4e régiment d’infanterie coloniale, né à Solutré le 20 septembre 1897 et mort pour la France le 23 mai 1915 à Châlons-sur-Marne dans la Marne), au quartier Corbineau, des suites de maladie), Jean-Marie Nonain (soldat au 1er B.C., né à Lugny le 31 mars 1889 et mort pour la France le 8 septembre 1916 à Vermandovillers dans la Somme, tué à l'ennemi), François Parnalland (soldat au 85e régiment d’infanterie, né à Vernoux le 6 août 1887 et mort pour la France le 7 novembre 1915 à Commercy dans la Meuse des suites d'une maladie contractée en service), Jean Pasquet (mort pour la France en 1918), Pierre Pernin (soldat au 77e régiment d’infanterie, né à Lugny le 20 février 1896 et mort pour la France le 16 juin 1915 dans le Pas-de-Calais, entre Souchez et Neuville-Saint-Vaast, tué à l'ennemi), Benoît Pourmonet (mort pour la France en 1914), Emile Rouillot (soldat au 56e régiment d’infanterie, né à Lugny le 23 décembre 1893 et mort pour la France le 30 juin 1917 à Châlons-sur-Marne dans la Marne des suites d'une maladie contractée en service commandé) et Jean-Marie Talmey (soldat au 334e régiment d’infanterie, né à Ozenay le 2 mai 1884 et mort pour la France le 3 octobre 1914 à Stuttgart en Allemagne, en captivité, des suites de blessures de guerre). Y figure aussi l'identité des six Lugnisois tombés au cours de la Seconde Guerre mondiale : Marcel Perraud (mort pour la France en 1940), Claudius Jacquelin (mort pour la France en 1940), Albert Tassin (mort pour la France en 1940), Raymond Mignot (mort pour la France en 1944), Constant Lauvernay (mort pour la France en 1945) et Lucien Guérot (mort pour la France en 1945).

- ↑ Inauguration relatée dans un article paru dans « Le Courrier de Saône-et-Loire » du lundi 27 septembre 1965.

- ↑ http://cassini.ehess.fr/ Population avant le recensement de 1962

- ↑ INSEE: Population depuis le recensement de 1962

- ↑ Haut de quatre-vingt-neuf centimètres et large de cent quatre-vingt-six, ce bas-relief daté de 1528 montre le Christ entouré des douze Apôtres, ceux-ci tenant un livre ouvert ou fermé – l’Evangile qu’ils annoncent – et leur emblème habituel ou l’instrument de leur martyre. Nommés et placés sous un dais de style flamboyant, les treize personnages représentés apparaissent dans l’ordre suivant : saint Thomas (appuyé peut-être sur la hampe d’une pique), saint Barthélemy tenant le couteau avec lequel il fut écorché vif, saint Mathieu avec une équerre, saint Jacques le Mineur avec une massue, saint André (appuyé peut-être sur sa croix), saint Pierre avec ses clefs, le Christ tenant le globe du monde, saint Jude avec un calice au-dessus duquel apparaît un petit animal fantastique représentant sans doute le démon, saint Paul avec son épée, saint Jacques le Majeur muni de son bâton de voyage et coiffé d’un bonnet arborant la coquille du pèlerin, saint Philippe (tenant probablement le bâton d’une croix), saint Simon tenant la scie avec laquelle il fut coupé en deux et saint Mathias tenant peut-être le manche de la hache qui servit à le décapiter. L’imagier qui a sculpté ce retable l’a signé de son monogramme sur la scie de saint Simon et l’a daté par deux fois, d’abord sur l’équerre de saint Mathieu puis sous le Christ. A côté de cette date apparaît un blason qui, composé de trois croissants posés deux et un, paraît être celui de la famille Cadot originaire de Tournus. A propos de ce retable, consulter : NICOLAS Fernand, « Le retable de Lugny » paru dans « 71-Images de Saône-et-Loire » n° 149 de mars 2007, p. 9.

- ↑ Sculpture en pierre constituant une œuvre d’art remarquable. De sa main gauche, saint Pierre tient le Livre, attribut ordinaire des apôtres rappelant la parole du Christ : « Allez enseigner toutes les nations. » ; sa main droite est quant à elle levée dans un geste d'enseignement. Sur les pages du livre figure une inscription aujourd’hui difficilement lisible : « Restauré par J. Fleurii Tropenat de Lion en (illisible) sous le règne de notre bon roi Louis XVIII le Désiré ».

- ↑ PARRIAT Henri, « La faune de la Grotte de Macheron près de Lugny (S.-&-L.) » paru dans « La Physiophile » n° 49 d’octobre 1958, p. 14-38.

- ↑ Isolé au milieu des vignes en contrebas de la route autrefois dite « de Saint-Oyen à Lugny », l’édifice est réputé avoir été un ancien « pavillon de vignes » qui aurait été bâti avant la Révolution française par un propriétaire terrien soucieux de valoriser son domaine ou, tout au moins, de « s’en rapprocher » pour mieux le surveiller. La présence d’une cheminée, les linteaux sculptés et la fenêtre percée au nord en direction des vignes témoignent du soin avec lequel il fut édifié.

- ↑ Monument inauguré le 28 novembre 1909. Pour la commune de Lugny, sept morts : Claude Massu (zouave au 1er régiment de zouaves inscrit sous le n° 7394 au registre matricule, disparu le 6 août 1870 lors de la bataille de Frœschwiller-Wœrth dans le Bas-Rhin), Jean Frérot (soldat de 2e classe au 93e régiment d'infanterie inscrit sous le n° 3729 au registre matricule, disparu le 18 août 1870 lors de la bataille de Gravelotte-Saint-Privat dans la Moselle), Henri Boulay (soldat de 2e classe au 47e régiment d'infanterie de ligne inscrit sous le n° 9638 au registre matricule, disparu le 9 janvier 1871 lors de la bataille de Villersexel dans la Haute-Saône), Claude Artaud (soldat au 6e régiment d'artillerie, décédé le 24 février 1871 à Neuchâtel, en Suisse, de la fièvre typhoïde), Philippe Vulcain, Edouard Rabuel et Désiré Nonain. Pour les autres communes du canton de Lugny, soixante-douze morts : neuf pour Azé, huit pour Bissy-la-Mâconnaise, aucun pour Burgy, quatre pour Chardonnay, neuf pour Clessé, six pour Cruzille, aucun pour Grevilly, six pour La Salle, deux pour Montbellet, cinq pour Péronne, sept pour Saint-Albain, huit pour Saint-Gengoux-de-Scissé, trois pour Saint-Maurice-de-Satonnay, quatre pour Vérizet (Vérizet, aujourd'hui simple hameau de Viré, est alors une commune et d'elle dépend l'actuelle commune de Fleurville) et un pour Viré.

- ↑ Biographie détaillée dans : « Le comte de Montrevel (1736-1794) », article écrit par Henri Gloria et paru en 1878 dans les Annales de l’Académie de Mâcon (2e série, tome I).

Liens externes

- Lugny sur son site officiel

- Lugny sur le site du Haut-Mâconnais

- Loisirs de Grandir : Portail du Projet Educatif Intercommunal

- Portail de la Saône-et-Loire

- Portail de la Révolution française

Catégorie : Commune de Saône-et-Loire

Wikimedia Foundation. 2010.