- Prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale en Allemagne

-

La situation des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale en Allemagne est un aspect du conflit peu abordé par la recherche historique. Le nombre de soldats faits prisonniers s’est pourtant élevé à un peu plus de sept millions[1] pour l’ensemble des belligérants dont environ 2 400 000[2] par l’Allemagne.

Dès 1915, les autorités allemandes ont mis en place un système de camps, près de trois-cents en tout, n'hésitant pas à recourir à la dénutrition, aux punitions et au harcèlement psychologique et alliant l’enfermement à l’exploitation méthodique des prisonniers. Cela préfigurait l'utilisation systématique à grande échelle des camps de prisonniers au cours du XXe siècle.

Cependant, la captivité organisée par les autorités militaires allemandes a aussi contribué à créer des échanges entre les peuples et entraîné chez nombre de prisonniers une réflexion sur leur engagement et leur relation à la patrie.

Les conventions de la Haye

À la fin du XIXe siècle, une réflexion s’engage sur le cadre juridique de la guerre et de la captivité des soldats faits prisonniers, en particulier à la suite des conflits de Crimée ou austro-prussiens. Le tsar Nicolas II est à l’origine des deux conférences qui fixent les termes des lois et coutumes de la guerre à La Haye en 1899 puis en 1907.

Le chapitre II de la convention signée en octobre 1907 est entièrement consacré aux prisonniers de guerre et débute ainsi : « Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété[3]. »

Les vingt articles composant ce chapitre réglementent divers aspects de la vie en captivité comme le logement, le travail, la religion, l’alimentation, l’habillage ou encore le courrier. Mais cet accord international est imprégné des conceptions du XIXe siècle de la guerre. Ainsi, les prisonniers « peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent », par exemple.

Les principaux pays de la Triple-Entente et de la Triple-Alliance signent la convention, à l’exception de l’Empire ottoman qui ne figure pas parmi les quarante-quatre signataires de 1907. Les stipulations de la Haye entrent en application dans l’Empire allemand et en France le 26 janvier 1910. Mais ces conventions s'avèrent inadaptées face à l’ampleur de la Première Guerre mondiale. En octobre 1918, le nombre de prisonniers retenus en Allemagne s’élève à 2 415 043[4], et une telle masse d'hommes entraîne l’impossibilité pour un pays en guerre de respecter totalement les conventions dans ses moindres détails. Durant le conflit, des accords spéciaux entre pays belligérants sont conclus afin de pallier ces difficultés et en 1929, un nouveau texte viendra amender les dispositions réglementaires applicables[5].

Les conditions de détention

Les camps

Dès le début de la guerre, les autorités allemandes se retrouvent confrontées à un afflux inattendu de prisonniers. En septembre 1914, 125 050 soldats français et 94 000 russes sont captifs[6]. Avant 1915, les conditions de détention en Allemagne sont très difficiles et marquées par le provisoire et l’absence d’infrastructure. Les prisonniers dorment dans des hangars ou sous des tentes, et y creusent des trous pour se protéger du froid. Les forts humides réquisitionnés pour servir de lieu de détention occasionnent de nombreuses maladies pulmonaires. Les autorités allemandes réquisitionnent également des écoles, des granges, et quantité d’abris divers. Des camps sont établis aussi bien dans les campagnes qu’à proximité des villes, ce qui eut des conséquences lorsque des épidémies de choléra ou de typhus menacèrent de s’étendre à la population civile.

Les camps ne sont pas tous situés en territoire allemand, et un certain nombre sont construits dans les territoires occupés et notamment dans la partie nord et est de la France. Ils commencent à se développer à partir de 1915 où le nombre de prisonniers captifs en Allemagne atteint 652 000[6]. Selon les directives officielles, chaque prisonnier doit disposer de 2,5 m²[7]. Les camps brassent un grand nombre de nationalités partageant les mêmes logements : on y retrouve en effet des prisonniers français, russes, britanniques, américains, canadiens, belges, italiens, roumains, serbes, portugais, japonais, monténégrins mais également grecs ou brésiliens. Ils font se côtoyer également des soldats d’origines sociales diverses. On y trouve des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires ou des intellectuels. Le nombre des prisonniers augmente très rapidement. De février à août 1915, il est passé de 652 000 à 1 045 232. En août 1916, il est de 1 625 000 pour atteindre 2 415 000 en octobre 1918[8].

Les types de camps

Les Mannschaftslager

Ce sont les camps de base, composés de baraques en bois, larges de dix mètres et longues de cinquante, recouvertes à l’extérieur de goudron. Chacune de ces baraques loge environ 250 prisonniers. À l’intérieur, un couloir central dessert de chaque côté les couches faites de paille ou de sciure et empilées sur deux étages. L’ameublement reste sommaire : une table, des chaises ou des bancs et un poêle. Le camp comporte également des baraques destinées au logement des gardes, la Kantine où les prisonniers peuvent parfois acheter de petits objets et des compléments d’alimentation, une baraque pour les paquets, un local d’arrêt et les cuisines. Chaque camp possède ses propres aménagements particuliers, notamment les installations sanitaires ou des locaux culturels comme une bibliothèque, une salle de théâtre, et des lieux cultuels[9].

« Tout autour du camp, il y a des fils de fer barbelés de trois mètres de haut, les fils sont espacés de quinze centimètres, un poteau de bois chaque trois mètres, et en travers d’autres fils de fer barbelés tous les cinquante centimètres formant grillage. »[10].

Les camps d’officiers

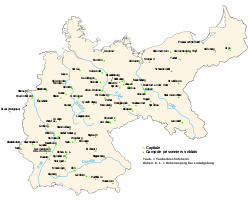

À partir de 1915, les officiers prisonniers disposent de camps qui leur sont réservés, les conditions de vie y sont souvent moins difficiles que celles que subissent les hommes de troupe. Les officiers disposent de lits au lieu de sacs de paille. Des salles spécifiques sont même aménagées pour les repas. Dispensés de travailler, les officiers jouissent d'un quotidien surtout fait d’études ou de sport. En octobre 1918, le nombre des camps d’officiers s’élève à soixante-treize[11]. Par ailleurs, il n’y a pas de camp important d’officiers en Prusse-Orientale (voir carte), où les conditions climatiques sont souvent plus rudes que dans le reste de l’Allemagne.

Les Durchgangslager

La progression rapide de l’offensive allemande dans les premiers temps de la guerre entraîne un afflux massif de prisonniers. À partir de 1915[12], des camps de transit, les Durchgangslager, sont construits pour gérer et rediriger ce flux vers les camps de détention.

Les camps de représailles

Ces camps sont très souvent situés dans des régions dont le climat ou le terrain rendent la vie difficile mais également près des lignes de front où le prisonnier peut être aussi bien amené à reconstruire des tranchées qu’à charrier des corps. Le but des représailles est d’exercer une pression sur les pays ennemis pour que les conditions de détention des prisonniers allemands s’améliorent, mais également de punir certains (par exemple à la suite d’une évasion). La vie des détenus envoyés en représailles est si dure que beaucoup en meurent. Robert d’Harcourt décrit l’arrivée d’un convoi de prisonniers venant d’un camp de représailles : « Ces hommes – des soldats – marchaient, mais ils étaient morts, au-dessus de chaque capote bleue, il y avait une tête de mort : les yeux caves, les pommettes saillantes, le rictus décharné des crânes de cimetière[13]. ». Le plus souvent logés sous des tentes, au milieu de la boue, ces prisonniers sont astreints à un travail épuisant avec pour toute nourriture de la soupe et par exemple de la décoction de glands[14]. Dans certains camps comme celui de Sedan, certains prisonniers ont été exécutés. À noter qu’il a existé également des camps de représailles pour officiers comme celui de Ingolstadt où ont été internés, par exemple : Charles de Gaulle, Georges Catroux, Roland Garros, Rémy Roure, l’éditeur Berger-Levrault et le futur maréchal soviétique Mikhaïl Toukhatchevski.

Le personnel de garde

Le personnel de garde des camps se répartit en deux catégories : les officiers et sous-officiers qui dirigent les camps, et les sentinelles qui s’occupent de la surveillance. Cette division se retrouve également dans la perception qu’ont les prisonniers de ces personnes, la deuxième catégorie remportant une plus grande sympathie ou indulgence. Un adjudant allemand est responsable des compagnies de prisonniers, il est chargé de toutes les démarches administratives[15].

Ces officiers allemands sont le plus souvent inaptes au combat et ont donc été nommés dans les camps. Ils sont en effet soit trop vieux : « Ai vu le général commandant du camp : vieille baderne à pantalon noir à bandes rouges [...] et grosse croix de fer, il boîte[16]. », soit inaptes à cause d’alcoolisme ou de handicaps dus à des blessures de guerre. À partir du directeur du camp se dessine une hiérarchie très stricte. Les sous-officiers, souvent jeunes, obéissent au directeur du camp. Les prisonniers redoutent ces derniers : « Enfin le quatrième caporal allemand, le plus jeune, Bébé rose, digne élève qui fait honneur au Sauvage et à Gueule d’acier, ne cherche que le mal, toujours provocant, ayant à son actif plusieurs actes de sauvagerie[17]. » Les prisonniers s’amusent également à leur donner des surnoms, comme Gueule d’Acier[18], Jambes de laine[19], Je sais tout, Rabiot de tripes[20] ou encore La Galoche et Sourire d’Avril[21].

« La férocité réfléchie, quand nous avons eu à la subir, s’est surtout manifestée parmi la classe dirigeante, les officiers, les administrateurs et plus particulièrement elle nous est venue par les ordres ministériels élaborés à Berlin[22] ». Les gardes semblent ne pas être jugés de la même manière que les officiers, haïs pour leur zèle. Ils font partie le plus souvent de l’armée territoriale, la Landsturm. Ce sont le plus souvent des pères de famille qui sont là parce qu’ils y sont obligés ; on trouve de nombreux témoignages concernant leur bienveillance occasionnelle.

La nourriture

Selon la conférence de la Haye, « Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. À défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés »[3]. Les prisonniers ont néanmoins fréquemment souffert de la faim.

En règle générale, le repas du matin est distribué entre six heures et sept heures trente, le repas du midi vers onze heures et le repas du soir vers dix-huit heures trente[23]. Dès le début de la captivité, la nourriture pose problème. Les prisonniers se plaignent d’une nourriture trop inconsistante pour ne plus avoir faim. La soupe devient le symbole de cette alimentation : soupe de haricots, d’avoine, de pruneaux, de betteraves, de morue. Le pain est remplacé par le « pain KK » (en allemand Kleie und Kartoffeln : son et pommes de terre) dont la composition reste trouble : farine de pommes de terre, sciure ou sang de bœuf. La dénutrition devient le quotidien du prisonnier ; après la guerre, beaucoup souffrent de graves troubles digestifs et s’habituent difficilement à un nouveau changement de régime alimentaire.

Il faut souligner ici le rôle du blocus. À partir du 6 novembre 1914, l’Allemagne est soumise à un blocus économique de la part des pays de l’Entente. L’administration militaire responsable du ravitaillement des camps a beaucoup de difficultés à nourrir les troupes, prioritaires en ce qui concerne la nourriture, ce qui explique en partie l’état catastrophique du ravitaillement dans les camps. Les prisonniers ne sont pas les seuls à souffrir de la situation, la population est elle aussi touchée.

Selon les directives officielles concernant la nourriture, au début de l’année 1916, le prisonnier doit avoir, par semaine, six cents à mille grammes de pommes de terre, deux à trois cents grammes de légumes pour le midi, trois fois de la viande, deux fois du poisson et cent cinquante grammes de légumineuses. La réalité est bien loin de ces menus ainsi prescrits. Non seulement la nourriture est insuffisante mais elle est également souvent très mauvaise pour la santé : « J'ai vu l’autre jour, dans nos cuisines, des quartiers de viande frigorifiée dont l’odeur et les reflets verdâtres étaient si accusés que nos cuisiniers refusèrent de les faire cuire. Le médecin-chef allemand, appelé comme arbitre, ordonna de les faire tremper dans une solution de permanganate et, le surlendemain, cette viande ainsi désinfectée agrémentait l’ordinaire »[24].

La nourriture distribuée au camp, souvent cause de maladie, affaiblit les prisonniers plus qu’elle ne les préserve. Seuls les colis et les envois de la Croix-Rouge leur permettent de tenir. Peu de colis sont envoyés par le gouvernement français. La nourriture, comme le courrier, a été un moyen de pression et de vengeance de la part des autorités des camps. L’examen des colis donnait souvent lieu à des scènes de gâchis :

« À la kommandantur tout a été fouillé : les boîtes de conserve ont toutes été percées ou ouvertes, le chocolat brisé en petits morceaux, les saucissons, coupés dans leur longueur [...] j'ai vu mélanger dans la même gamelle, ou dans le même récipient, viande, poisson, légumes, pruneaux, biscuits, pâtes, confiture [...] Quel lamentable gâchis, c’est un crime de lèse-humanité. [...] Notre indignation se lit dans nos yeux, ces fils de chiens, de loups plutôt, en ricanent de joie[25]. »

L'hygiène et les maladies

Les questions d'hygiène ont dès le début posé problème dans les camps construits dans l'urgence. Construire vite le maximum de baraquements a fait passer au second plan les considérations sanitaires. Les camps en Allemagne ne disposent que d'un simple robinet dans la cour pour des milliers de personnes. Les latrines consistent très souvent en une simple planche percée au-dessus d’une fosse, que les prisonniers sont chargés de vider à intervalles réguliers. Du fait de leur caractère sommaire, les toilettes débordent souvent lors des fortes pluies, faisant régner une atmosphère irrespirable dans les camps[26]. De plus, le sol des camps en terre battue devient boueux dès les premières pluies.

Les maladies comme le typhus ou le choléra font très vite leur apparition. Le confinement des logements, le nombre de prisonniers par baraque qui est en moyenne de 250, expliquent en partie le phénomène car l’atmosphère viciée se renouvelle très peu. En février 1915, le camp de Chemnitz est mis sous quarantaine[27]. Un des prisonniers écrit que les seules voitures qui s’approchent du camp sont celles qui transportent les cercueils[28]. En novembre 1915, une circulaire du ministère de la guerre est envoyée dans les différents camps pour mettre en place des règles d’hygiène[29]. Le combat contre les poux est au centre des mesures à prendre en employant des crèmes dépilatoires et en désinfectant les pièces. Les vaccins sont également à l’ordre du jour. On assiste à une frénésie de vaccination : vacciné le 28 septembre 1915 contre le typhus, Charles Gueugnier est revacciné les 2 et 7 octobre. Au camp de Mersebourg, les couvertures sont épouillées pour la première fois le 5 juin 1915[30].

Des cimetières sont progressivement ouverts près des camps afin d’enterrer les prisonniers décédés. Les survivants mettent un point d’honneur à soigner les dernières demeures de leurs camarades. Le plus souvent, chaque nationalité a son carré réservé. Dans certains camps, comme à Gardelegen, de véritables monuments sont érigés. Roger Pelletier motive ses camarades : « Ne nous appartient-il pas, à nous qui les avons connus, à nous tous ici qui sommes leur grande famille, de faire élever au cimetière où ils reposent, un monument d’âme français qui, les couvrant comme une égide, sera sur nos morts, lorsque nous partirons, un souvenir et un adieu [31]? ». Wilhelm Doegen estime le nombre de morts dans les camps à 118 159[32] mais de sérieux doutes entourent ce chiffre, notamment du fait que Doegen ne prend pas en compte certaines maladies. Toujours selon Doegen, les Russes sont ceux qui ont eu le plus de pertes à déplorer (la situation alimentaire des Russes qui ne recevaient pas de colis de leurs familles peut l’expliquer) avec un peu plus de 70 000 morts, suit la France avec 17 069 morts, les Roumains avec 12 512 morts, puis les Italiens et les Britanniques[32].

Les maladies psychiques

L'enfermement physique mais également visuel a très vite provoqué des maladies psychiques chez les prisonniers : maladies regroupées pour la plupart sous l'appellation de "psychose des barbelés[33]" ou "syndrome du prisonnier" dont l'affaire Anthelme Mangin fait cas. Cette psychasthénie fut reconnue par le Kriegsministerium (ministère de la guerre allemand) en avril 1917.

Par ailleurs, des cas d'épilepsie et de folie furent dénombrés suite aux persécutions physiques ou morales subies dans les camps. Pour les suicides (suicides par pendaison, prisonniers de guerre se jetant sur les barbelés entourant les camps, etc), aucune statistique formelle n'ayant été dressée, il est difficile de donner un chiffre exact. Cependant, pour la période allant de 1914 à 1919, Doegen dénombre 140 suicides parmi les prisonniers français et 453 pour la même période chez les Russes en se basant sur les documents du Ministère de la Guerre prussien[34].

Le courrier

Le courrier a été vital pour les prisonniers de guerre. Les lettres permettent non seulement d’avoir des nouvelles de chez soi mais également de demander aux familles d'envoyer des colis et de les informer de leur réception. Un prisonnier avait le droit d’écrire deux lettres sur du papier qu’il devait acheter au camp et quatre cartes par mois. Ce sont les chiffres théoriques, il en a été très souvent autrement dans la pratique. Le courrier représente en effet pour les autorités allemandes un moyen de pression considérable et très souvent le droit d’écrire et de recevoir du courrier était supprimé. Dans la première moitié de l’année 1915, les prisonniers français ont envoyé 350 000 lettres vers la France et dans la seconde moitié de 1915, ce chiffre a doublé[35]. Les mandats reçus par les prisonniers français s’élevaient en moyenne à 45 000 par semaine. Ce chiffre a été très fluctuant : 8 356 mandats du 8 au 24 octobre 1914, 79 561 du 22 au 28 novembre 1915[36]. Il y a beaucoup de prisonniers qui ne savent pas écrire et qui se font écrire les lettres. La censure et la vérification des colis était quotidienne.

Les rations distribuées dans le camp ne suffisant pas pour vivre, les prisonniers, ne pouvant pas se contenter des biscuits de la Croix-Rouge, survivent grâce aux colis. Si les détenus français ou anglais ont pu recevoir suffisamment de colis, cela n’a pas été le cas pour les russes qui ont été condamnés pour la majorité à manger dans les poubelles ou à mourir de faim.

La vie culturelle et religieuse

Des bibliothèques sont ouvertes dans les camps à la fin du mois d’octobre 1915, pour la plupart[37]. Les livres sont le plus souvent offerts par les comités de soutien aux prisonniers. Le camp de Münsigen reçoit en 1914, par exemple, 220 livres de la Croix-Rouge de Stuttgart. En 1915, la bibliothèque du camp compte 2 500 titres en français et mille en russe[37]. La presse est également très appréciée car elle est susceptible d’apporter des nouvelles de l’extérieur et la découverte de la moindre feuille est intéressante aux yeux du prisonnier : « Ai lu fragment d’un journal d’Orléans [...] Enfin ce bout de papier nous a fait du bien, car étions farcis de toutes ces victoires allemandes qu’ils ne cessent de faire circuler[38]. » Se montent parfois des troupes de théâtre et des orchestres. Des journaux de camps voient le jour dans différents endroits comme à Zwickau, Ohrdruf ou Stendal.

La pratique religieuse a également sa place dans la vie des prisonniers. À partir de 1915, des salles de prières sont construites pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. S’il ne se trouve pas parmi les prisonniers quelqu’un de qualifié pour célébrer le culte ou pratiquer les cérémonies, il est prévu qu’un religieux allemand soit délégué sur place[39]. Les Églises ont lancé plusieurs initiatives et, fin août 1914, fut créée une commission d’aide interconfessionnelle visant à s’occuper de la vie spirituelle.

Les punitions et les condamnations

Aller à l’encontre du règlement du camp expose le prisonnier à des sanctions, dont les motifs peuvent être très variés : refus du salut, refus de faire un rapport lors de l’appel, insubordination, possession d’objets interdits comme du papier, des vêtements civils ou encore évasion et tentative d’évasion.

Les peines d’arrêt sont classées en trois catégories. D’abord, le Gelinder Arrest d’une durée maximale de quatre semaines où le prisonnier est simplement enfermé mais ne souffre en théorie d’aucune privation. La deuxième catégorie est le Mittelarrest d’une durée maximale de trois semaines. Le prisonnier mis aux arrêts ne reçoit rien de l’extérieur sauf trois cents grammes de pain de pommes de terre et un supplément le quatrième jour de captivité. Enfin, le Strenger Arrest de deux semaines seulement est par ailleurs semblable au Mittelarrest en y ajoutant la privation de lumière[40]. Si aucun local d’arrêt n’est disponible dans le camp, la punition du poteau est appliquée, auquel cas le règlement militaire allemand précise également que le prisonnier puni du Strenger Arrest doit faire deux heures de poteau par jour[41].

La punition du poteau devient le symbole de cette captivité. Le principe en est simple : le prisonnier est attaché à un poteau, un arbre, ou contre un mur, les mains dans le dos, et doit rester dans cette position qui l’empêche de bouger pendant un certain temps, sans boire ni manger. Plusieurs variantes en sont inventées, comme celle où le prisonnier est surélevé par des briques le temps de l’attacher ; cela fait, les briques sont retirées, rendant la punition encore plus douloureuse[42]. Les conventions de la Haye précisent que « les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires[3]. ». La peine du poteau sera appliquée au sein de l’armée allemande jusqu’à son abolition le 18 mai 1917. Pour les prisonniers, elle sera abolie fin 1916 après que la France s’en sera plainte[43].

Le sabotage, l’espionnage, les délits sexuels et le meurtre sont les délits les plus graves : les prisonniers sont alors jugés par des tribunaux militaires. Ils encourent parfois la peine de mort, qui cependant n’a jamais été appliquée sauf dans le cas de quatre prisonniers anglais fusillés le 24 juin 1918 sur ordre de deux tribunaux militaires allemands pour avoir tué un garde allemand lors d’une tentative d’évasion[44]. De 1915 à 1918, la haute cour martiale du Wurtemberg a prononcé 655 condamnations[45]. Les peines de prison vont jusqu'à un an pour insubordination aggravée, et de un à trois ans pour atteinte corporelle sur la personne d’un supérieur. Les peines les plus lourdes peuvent atteindre 15 ans comme pour le meurtre d’un garde par deux prisonniers français en 1916[46].

Le travail

« L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre[3]. ». Les prisonniers de guerre ont été très nombreux à travailler pour le Reich allemand. Sur 1 450 000 prisonniers, 750 000 furent employés dans les travaux agricoles et 330 000 dans l’industrie[47]. Les hommes valides étant au front, le manque de main d’œuvre se fait ressentir dans tous les pays d’Europe et notamment en Allemagne. L’industrie de l’armement, l’agriculture et les mines sont les trois branches concernées. Les prisonniers de guerre ont représenté une main d’œuvre indispensable, cela est frappant par exemple pour l’année 1915 en ce qui concerne les travaux des champs. En avril, 27 409 prisonniers travaillent dans l’agriculture en Prusse. Huit mois plus tard, leur nombre s’élève à 343 020[48] pour passer, en décembre 1916, à 577 183[49].

Si le travail des prisonniers se fait au début de manière volontaire, il devient très rapidement obligatoire, organisé en kommandos. Le Ministère de la Guerre va même jusqu’à fixer des quotas de travail journaliers[50]. Le travail dans les mines et dans les marais est redouté car très pénible, le travail aux champs permet, quant à lui, la plupart du temps, d’avoir des conditions de détention un peu meilleures. Certains prisonniers, quand ils sont employés par des particuliers comme ce fut le cas pour Robert d’Harcourt et son camarade, pouvaient être logés dans des châteaux, la municipalité se chargeant de trouver le logement. Le régime alimentaire est également meilleur que celui du camp[51]. Le temps de travail journalier est quant à lui fixé à dix heures et la surveillance des gardes moindre (ce qui a permis d’ailleurs à un certain nombre de prisonniers de pouvoir s’évader plus facilement).

Le besoin de main d’œuvre est tellement important que l’exemple des prisonniers russes est criant. Après la signature du traité de Brest-Litovsk, entre l’Allemagne et la Russie, il a été stipulé que les prisonniers devaient être rapatriés le plus vite possible. Cependant, la plupart des prisonniers russes furent gardés afin de soutenir l’effort de guerre allemand jusqu’à la fin du conflit.

Si les prisonniers ont été forcés de travailler, certains ont refusé, ce qui leur a coûté de sévères punitions, allant pour certains jusqu’à une peine de prison d’un an[52]. On rapporte également des cas de « sabotages », principalement dans les usines, mais également dans les fermes, à la campagne. Dans le témoignage de Roger Pelletier, on trouve l’exemple de prisonniers français qui ont été soupçonnés d’avoir mis des morceaux de fer dans un concasseur (à grains ou à betteraves) pour l’endommager[53]. Certains actes de sabotages sont plus radicaux, surtout lorsqu’il est question de décimer le cheptel allemand en se procurant le virus de la fièvre aphteuse[54]. Cependant l’attitude adoptée le plus souvent (car la moins risquée aussi) est celle de travailler le moins possible. Leur travail étant forcé, les détenus ne livrent pas toutes leurs forces à l’ennemi : « Nous travaillons avec une certaine constance dans le minimum d’effort[55] ». Les prisonniers, s’ils ont contribué fortement à l’effort de guerre allemand, ont pu également être considérés comme des poids du fait de leur non-qualification ou de leur contre-emploi. Un fonctionnaire fait prisonnier qui se retrouve à faire les travaux des champs donne, par exemple, moins de résultats que si l’on avait donné le travail à un agriculteur dans le civil.

La propagande

Les prisonniers loin de leur patrie sont, par définition, des proies faciles pour la propagande qui, en partie orientée vers eux, pourrait être classée en deux types : celle faite au sein de la population allemande, et celle diffusée à l'intérieur des camps pour agir en France.

La propagande au sein de la population

Lorsque les premiers prisonniers de guerre sont capturés, on montre à la population la supériorité de l’armée allemande en les faisant défiler dans les villes, ce qui produit de véritables scènes de haine collective[56]. Dans certaines gares, on pend même des mannequins habillés d’uniformes alliés que les prisonniers passant dans les trains peuvent voir : « Je remarque que dans beaucoup de gares, les boches ont pendu des mannequins représentent tantôt un zouave, un fantassin ou un artilleur. »[57]. Des visites des camps sont organisées pour les écoliers. « Dimanche, les écoliers commandés par leurs instituteurs avec tambours, fifres et des drapeaux font le tour du camp. Nous devons faire du tort aux cinémas et aux ... ménageries des environs de la ville, car le public ne cesse d’affluer. Ils sont particulièrement curieux de voir des troupes d’Afrique. »[58].

Au cours de la guerre, cette curiosité et cette propagande se transforment. La plus grande partie de la population allemande reconnaît dans le destin des prisonniers de guerre celui de ses propres détenus absents et, à partir de 1915, les prisonniers notent que la véhémence des visiteurs s’est calmée. Peu à peu se construit une relation de compréhension comme Charles Gueugnier, simple zouave, peut le noter dans son journal quotidien : « Belle journée, beaucoup de visiteurs autour du camp, de cette foule le noir domine, le deuil a chassé la morgue insolente. Tous ces deuils qui passent, je les plains et je salue en eux ceux qui sont morts pour leur patrie. Tous ces petits surtout me font beaucoup de peine, que c’est triste. »[59]. Le travail permet aussi de faire de plus en plus ample connaissance avec la population. Et plus la guerre s’éternise, plus les relations sont détendues. Robert d’Harcourt note : « Les habitants semblaient assez indifférents à la guerre. La femme du coiffeur de l’endroit [...] me dit un jour: “Qu’est-ce que cela peut nous f... l’Alsace Lorraine ? Qu’ils la rendent aux Français et que la boucherie cesse.” »[60].

La propagande au sein des camps

Les journaux ont joué un rôle essentiel dans cette propagande. Le prisonnier a besoin de connaître la situation de son pays et celle de sa famille. Les autorités allemandes l’ont très bien compris. Plusieurs collections de journaux sont imprimées à l’intention des détenus afin que les rumeurs se propagent, notamment par leur courrier à leurs familles. Pour saper le moral de l’ennemi, chaque journal a son destinataire. Pour les prisonniers britanniques, on fait imprimer le Continental Times. En 1916, le tirage de ce journal atteint les quinze mille exemplaires[61].

Les Français et les Belges ont aussi un journal qui leur est destiné : la Gazette des Ardennes[62], fondée en 1914 à Charleville, qualifiée par Charles Gueugnier de « véritable poison allemand »[63]. Le manque d’information pousse le prisonnier à croire à tout ce qu’il peut lire, notamment ce qui est écrit dans ces journaux, d’autant plus que des formules renforçant l’apparence de véracité sont insérées pour le convaincre, comme dans La Gazette des Ardennes du 1er novembre 1914 : « La Gazette des Ardennes s’abstiendra rigoureusement d’insérer toute fausse nouvelle [...] Le but unique de ce journal est donc de faire connaître les évènements dans toute leur sincérité et nous espérons par là faire œuvre utile. »[64].

Les évasions

Les évasions avaient été abordées par les conventions de la Haye : « Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure[3]. »

« Le premier soin du prisonnier, en arrivant, dans un camp, est de faire connaissance avec sa clôture. [...] Je constatai tout de suite qu’il y avait peu d’espoir de ce côté[65]. ». L’évasion signifie pour le prisonnier non seulement échapper aux conditions de détention mais également retrouver son statut de soldat et pouvoir de nouveau combattre pour mener son pays à la victoire. L’honneur militaire et le patriotisme sont de puissants moteurs. La plupart du temps, l’évasion se déroule lors d’un kommando de travail où il est plus facile de se cacher. Les évasions demandent une grande préparation psychologique mais également physique. Rejoindre la ville la plus proche pour prendre un train ou marcher jusqu’à la frontière représente un effort considérable si l’on y ajoute le fait que les prisonniers étaient sous-alimentés. Et cela est d’autant plus difficile qu'ils ne doivent en aucun cas emprunter les routes fréquentées pour ne pas se faire repérer. Le prisonnier doit se fondre, adopter les coutumes locales pour ne pas paraître suspect, il doit savoir parler allemand et avoir des habits civils crédibles : « L’état d’âme de l’évadé ? Ce n’est pas la peur. C’est la tension d’esprit, le qui-vive perpétuel[66]. »

Il est à noter que certains Allemands ont aidé les prisonniers lors de leurs tentatives d’évasion. Au cours de sa deuxième tentative, Robert d'Harcourt se cache dans un entrepôt où il est découvert par un Allemand. Ce dernier ne le dénonce pas et l'aide la nuit venue à sortir de la ville : « [...] puis me guida à travers un dédale de ruelles et de cours, dans lequel je ne me serais jamais reconnu seul, jusqu'à l'entrée d'une rue où il m'abandonna, non sans m'avoir vigoureusement serré la main en me souhaitant bonne chance[67]. » La sympathie des femmes en général est également soulignée chez Riou comme chez d'Harcourt[68]. Une fois l’évasion réussie, le prisonnier est envoyé dans la caserne de son régiment pour subir un interrogatoire. Il faut en effet s’assurer que l’évasion est authentique et qu’elle n’est pas une manœuvre d’espionnage. Si l’opération échoue, l'évadé est ramené au camp pour être puni. La frustration générée par un échec poussait très souvent le prisonnier repris à établir les plans d’une prochaine tentative. Charles de Gaulle et Robert d’Harcourt en sont des exemples. Sur les 313 400 évasions recensées sur toute la durée de la guerre, 67 565 ont été réussies[69].

Le rôle des sociétés humanitaires

En temps de guerre, les sociétés humanitaires jouent un grand rôle depuis que la Croix-Rouge, par exemple, a été fondée. Il est donc normal que la Croix-Rouge ait joué un rôle primordial dans la vie des prisonniers de guerre. C’est tout d’abord grâce à elle qu'ils ont pu manger. La distribution des colis alimentaires de la Croix-Rouge, composés la plupart du temps de biscuits, était très attendue. Jusqu’en décembre 1915, 15 850 000 paquets individuels ont été distribués et 1 813 wagons affrétés pour le transport d’envois collectifs[70].

L’action de la Croix-Rouge et des sociétés humanitaires a été facilitée du fait de leur reconnaissance officielle lors de la signature des conventions de La Haye : « Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait[3]. »

La Croix-Rouge ne s’est pas contentée d’aider les prisonniers sur le terrain, elle a également prêté assistance aux familles ne sachant pas où étaient internés leurs proches, en faisant parvenir du courrier ou de l’argent[71]. L’Agence internationale des prisonniers de guerre à Genève a été la plus grande institution non-gouvernementale à venir en aide aux prisonniers. Avec une moyenne de 16 500 lettres de demande de renseignements sur les prisonniers par jour au cours de la guerre[72], cette organisation devient incontournable.

Les camps ont également été inspectés par des délégués des pays neutres, notamment de la Suisse, et le plus souvent par des représentants de la Croix-Rouge. Lors de ces visites, la plupart des prisonniers ont noté une amélioration sensible, de la nourriture par exemple, les autorités allemandes faisant en sorte de mystifier ces délégués. Si, au sortir de la guerre, la Croix-Rouge a participé au rapatriement des prisonniers, elle est aussi à l’origine des échanges et des internements en Suisse.

Les prisonniers civils et déportés

La guerre n’a pas fait que des prisonniers militaires, les populations civiles ont elles aussi été concernées par la captivité. L’historienne Annette Becker s’est confrontée en profondeur avec cet aspect de la guerre. Après l’invasion, l’armée allemande commence par prendre des otages, tout d’abord les notables des villes[73]. Un grand nombre de pays envahis sont touchés par les déportations de civils : France, Belgique, Roumanie, Russie, etc[74]. 100 000 Français et Belges sont déportés.

Dès 1914, des civils des zones occupées sont forcés à travailler, très souvent dans des travaux en relation avec l’effort de guerre[75] comme la reconstruction d’infrastructures détruites lors des combats (routes, voies de chemin de fer, etc.). Les plus de quatorze ans sont mis au travail[76]. Très vite, les civils sont déportés dans des camps de travaux forcés. Ils forment alors les Zivilarbeiter-Bataillone (bataillons de travailleurs civils) et portent un signe distinctif : un brassard rouge. Annette Becker indique que leurs conditions de vie sont semblables à celles des prisonniers, c’est-à-dire très dures. Les femmes sont également déportées. Les otages sont envoyés dans des camps en Prusse ou en Lituanie[77]. Certains sont restés prisonniers jusqu’en 1918[78].

Tout comme les prisonniers militaires, les civils sont également concernés par les échanges. Un bureau pour le rapatriement des internés civils est d’ailleurs créé à Berne en 1916. Au sortir de la guerre, les prisonniers civils se constituent en association : l’Union nationale des prisonniers civils de guerre. En 1936 sont instituées trois médailles visant à rendre hommage à leurs sacrifices : la Médaille de la Fidélité Française, la Médaille des victimes de l'invasion et la Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la Grande Guerre 1914-1918[79].

Les prisonniers blessés

Les prisonniers blessés relèvent de la Convention de Genève de 1864 où il est précisé par son article 6 : « Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent[80] ». Les soldats blessés sont transportés dans un Lazarett. Le plus important d’entre eux était le Lazarett Saint-Clément de Metz. On trouve dans le livre de Robert d’Harcourt une description très détaillée des traitements pratiqués sur les prisonniers.

L’amputation était très courante, même si elle n’était pas nécessaire, et les soins très rudimentaires.

Charles Hennebois soulève un aspect très poignant concernant les blessés. Certains d'entre eux, au lieu d’être acheminés vers l’hôpital, sont achevés sur le champ de bataille : « Des blessés de la veille les appelaient de loin et demandaient à boire. Les Allemands les achevèrent à coups de crosse de fusil ou bien à coups de baïonnette, puis les dévalisèrent. J'ai vu cela à quelques mètres. Un groupe de sept ou huit hommes, abattu par un feu croisé de mitrailleuses, se trouvait sur ce point. Plusieurs vivaient encore, puisqu’ils suppliaient les soldats. Ils furent achevés comme je viens de dire, fouillés et mis en tas[81]. » Ce point est d’ailleurs réfuté dans un livre de propagande allemande publié en 1918 sur ce qui s’est passé dans les camps[82].

Les échanges de prisonniers et la Suisse

En tout, 219 000 prisonniers ont été échangés[83].

Au cours de la guerre, certains prisonniers ont été envoyés en Suisse à cause de leur état de santé. Les conditions d’internement en Suisse ont été très strictes puis se sont adoucies au fil du temps. Seules les maladies suivantes pouvaient mener à un départ : maladie du système hématopoïétique, graves problèmes neurotiques, tumeurs et sévères maladies de peau, cécité (totale ou partielle), graves blessures de la face, tuberculose, un ou plusieurs membres manquants, paralysie, problèmes cérébraux comme la paraplégie et l’hémiplégie et les graves maladies mentales[84]. Par la suite, les prisonniers âgés de plus de quarante-huit ans ou qui avaient passé plus de dix-huit mois en captivité pouvaient en effet prétendre au départ pour la Suisse[85]. Le Comité international de la Croix-Rouge est à l’origine de ces internements qu’il a proposés fin 1914 mais qui n’ont été mis en place qu’en février 1915. La désignation au départ ne signifie en aucun cas la libération définitive mais le transfert pour Constance, siège d'une commission médicale où l’état des prisonniers est vérifié.

Le séjour en Suisse pour ceux qui ont réussi à passer les contrôles n’est pas de tout repos. Au 1er mai 1917, 13 640 prisonniers français sont internés en Suisse[86]. Les prisonniers sont logés dans des hôtels ou des pensions. Les repas n’ont au début plus rien à voir avec les repas distribués dans les camps : « Matin, 7 heures, avons café au lait, confiture, et 225 grammes de pain pour la journée. Midi, soupe grasse, bœuf, patates, salade et café. Le soir à 6 heures 30 soupe légère, langue de bœuf en sauce, patates, épinards et rhubarbe en compote. »[87]. Les pays des différents ressortissants internés en Suisse doivent continuer à payer pour entretenir leurs prisonniers. La France par exemple doit payer quatre francs par soldat et par jour, six francs par officier et par jour (en ce qui concerne les tuberculeux, les montants s’élèvent respectivement à cinq et huit francs)[86]. Très vite, la situation se dégrade, en particulier l’alimentation qui devient insuffisante. Les restrictions, caractéristiques de la vie des camps, sont très mal supportées par les prisonniers internés. Les détenus français pointent le gouvernement du bout du doigt.[réf. nécessaire]

Les prisonniers internés en Suisse sont soumis à un travail obligatoire. Certains prisonniers sont libérés en avance et parviennent à rejoindre la France avant la signature de l’armistice.

Le retour de captivité

Lorsque l’armistice est signé le 11 novembre 1918, une clause du traité règle la question du rapatriement des prisonniers de guerre : « Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans les conditions de détail à régler de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera[88]. » Au 10 octobre 1918, 1 434 529 Russes ont été faits prisonniers depuis le début de la guerre, 535 411 Français, 185 329 Britanniques, 147 986 Roumains, 133 287 Italiens, 46 019 Belges, 28 746 Serbes, 7 457 Portugais, 2 457 Américains, 107 Japonais et 5 Monténégrins[89].

Le retour des prisonniers français

De nombreux prisonniers quittent l’Allemagne par leurs propres moyens, à pieds, en charrette, en automobile, en train[90]. C’est le général Dupont qui est chargé de mener à bien le rapatriement des prisonniers français dont le nombre s’élève à 520 579. 129 382 ont été rapatriés par voie maritime, 4 158 sont passés par l’Italie, 48 666 par la Suisse et 338 373 par le nord de la France[91]. Des soldats allemands ont également participé aux opérations de rapatriement. On n'assiste à aucune scène de vengeance, les prisonniers ne pensent qu’à rentrer.

À leur arrivée en France, les prisonniers sont regroupés pour passer des examens médicaux. Ensuite, ils sont envoyés dans différentes casernes pour remplir des formulaires et être interrogés. Les autorités cherchent à rassembler des preuves de mauvais traitements, ce que les prisonniers réfutent pour ne pas avoir à rester plus longtemps loin de leurs familles. Les conditions de logement sont soulignées par plusieurs prisonniers dont Charles Gueugnier : « En y rentrant le cœur se serre, l’on est pris d’un dégoût insurmontable. Ils osent appeler cette écurie d’Augias American Park ! Vraiment nous étions mieux logés et plus proprement chez nos ennemis Prussiens ! Pauvres mères, que font-ils de vos enfants ? Ceux d’entre eux qui, miraculeusement, reviennent de l’épouvantable mêlée plus ou moins blessés ou malades sont ici moins bien traités que des chiens ou des porcs. »[92]. Le retour dans leur foyer est chaotique et très mal organisé (aucun renseignement sur les trains, etc.).

Le ministère de la Guerre a donné des instructions pour rendre le retour des prisonniers plus chaleureux : « Les populations doivent leur faire un accueil cordial auquel les souffrances de la captivité leur donnent le droit. »[93]. À la mi-janvier 1919, tous les prisonniers français sont rapatriés.

Le retour des prisonniers britanniques et américains

Dans l’ensemble, les prisonniers ont été très rapidement rapatriés. Les prisonniers anglais et américains sont moins nombreux, on compte alors 185 000 Britanniques et 2 450 Américains[94]. Avec un chiffre supérieur à 500 000, les Français sont les plus nombreux. Les premiers prisonniers britanniques atteignent Calais le 15 novembre pour être transportés à Douvres via Dunkerque.

Le retour des prisonniers russes

En décembre 1918, il reste encore 1,2 million de prisonniers russes sur le territoire allemand[95]. Les prisonniers russes ont été retenus pour servir de main d’œuvre après la signature de l’armistice germano-russe de 1917. La révolution russe a été l’un des prétextes à l’impossibilité de les rapatrier. Une commission interalliée fixe la date butoir de rapatriement des prisonniers russes au 24 janvier 1919[96]. Pourtant lors du recensement du 8 octobre 1919, on compte encore 182 748 prisonniers russes sur le territoire allemand. Il en reste encore à l’été 1922.[réf. nécessaire]

Le retour des autres prisonniers

Les prisonniers italiens qui, pour la plus grosse partie, étaient dans des camps en Autriche ont été rapatriés de manière désordonnée. En novembre 1918, environ 500 000 prisonniers sont mis en quarantaine dans des camps italiens. En janvier 1919, les opérations sont terminées[97].

Les prisonniers et l’historiographie

L’historiographie a joué un rôle très important pour mettre en valeur et donner la place qui lui est due au thème des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale. Ce rôle a été aussi néfaste que bénéfique : tout d'abord oubliés, les prisonniers sont peu à peu réhabilités. L’historiographie de la Grande Guerre peut être abordée en trois phases[98]. La première est la phase militaire et diplomatique. Prost et Winter parlent de préservation de l’atmosphère nationale[99]. La captivité est absente de tout ce qui est alors publié sur le conflit. Un autre exemple se trouve chez Jean Norton Cru qui fait paraître une étude des écrits d’anciens combattants en 1929 : « Ce livre a pour but de donner une image de la guerre d’après ceux qui l’ont vue de plus près[100]. » Aucun des 300 écrits recensés ne provient d’anciens prisonniers. La seconde phase est la phase sociale et la troisième est la phase culturelle et sociale dans laquelle les prisonniers reprennent corps.

Le premier livre français à décrire les conditions de la captivité des prisonniers paraît en 1929[101]. Cahen-Salvador décrit son livre comme un « tribut à la vérité ». Il faut cependant attendre la fin du XXe siècle pour que les historiens effectuent des recherches sur ce thème. Annette Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau ou Odon Abbal font partie de ceux qui ont conduit des travaux selon cette thématique.

En Allemagne, une des seules études complètes sur le phénomène de la captivité en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale a été écrite par une universitaire, Uta Hinz. Pour l’Italie, on peut citer le livre de Giovanna Procacci intitulé Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite qui traite du sujet des prisonniers italiens au moyen de lettres. On trouve quelques études dans les autres pays mais le sujet reste globalement peu traité.

La reconnaissance des prisonniers

Les prisonniers rapatriés sont accueillis par diverses manifestations, surtout avant que la guerre soit finie (par exemple pour les internés en Suisse rentrant en France). Les prisonniers britanniques reçoivent un message de la main du Roi Georges V leur souhaitant la bienvenue.

En France, les prisonniers sont déçus car ils ne reçoivent pas les honneurs espérés. Leur combat moral dans les camps n'est pas reconnu : « À Nîmes, on me donna 500 francs de pécule et un costume de mauvais drap que l’on appelait costume Clemenceau [...] Une nouvelle vie commençait pour moi mais ce n’était plus la même chose. 25 ans, pas le sou en poche, la santé ébranlée par les gaz, bronchites... Enfin, c’était à être dégoûté de la vie[102]. » L’amertume s’installe. Les prisonniers sont exclus de la Médaille militaire et de la Croix de guerre. Les blessés pouvaient recevoir l’Insigne des blessés mais les prisonniers n'obtiennent aucune distinction. Ils sont aussi exclus des monuments aux morts. Le fait d’avoir été prisonnier est perçu comme honteux par l’opinion publique.

On a assisté par ailleurs à une littérarisation des récits de guerre organisée entre autres par les maisons d’édition, ce qui a faussé la perception et le traitement de la captivité. Nicolas Beaupré cite la lettre d’un administrateur des Éditions Berger-Levrault dans laquelle il insiste sur une direction à donner à la publication des récits de guerre et où il est plus question de gloriole que de représentation des événements : « Nous éditons plus qu’aucune autre Maison d’Édition actuellement, et tant à Nancy qu’à Paris, avec des moyens très restreints. Si nous pouvons tenir le coup et ne publier que de bonnes publications sur la guerre, la Maison sortira du conflit plus en vedette qu’auparavant[103]. » Il faut également ajouter à cela que le succès des ventes de récits de guerre s’est vite essoufflé, les gens voulant passer à autre chose.

Lors du paiement des indemnités aux soldats, les anciens combattants reçoivent vingt francs par mois passé au front. Le prisonnier reçoit quant à lui quinze francs, somme qui l’assimile à une personne non reconnue comme ancien combattant. Les prisonniers se sont donc unis pour essayer de faire valoir leurs droits. La Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre regroupe soixante mille anciens prisonniers[104]. Un ancien prisonnier dit : « Notre gloire, c’est d’avoir eu, au lieu de citations, de rubans et de galons, les honneurs du poteau, de la chambre chaude, de la chambre froide, de la prison des représailles[105] ». Sur le plan politique, les prisonniers arrivent à arracher quelques droits, notamment celui de pouvoir faire rapatrier les corps des soldats morts en captivité et surtout de pouvoir bénéficier pour eux de la mention Mort pour la France, ce qu'ils obtiendront en 1922. La Nécropole de Sarrebourg leur est dédiée. Toutefois les prisonniers n’obtiendront pas les 1,26 milliard de francs d’indemnité réclamés.

En Italie, les prisonniers de guerre sont tombés dans l’oubli[106]. On peut affirmer qu'il en a été de même pour les autres pays. Aux États-Unis, la médaille des prisonniers de guerre est instituée, mais fort tard, en 1986. Les prisonniers symbolisent au contraire ce que l’on ne veut pas voir. Pour l’opinion, ils ne font pas partie de la guerre, n’ont pas défendu leur pays, et sont des symboles vivants de la défaite. Ainsi, l’on a enfoui volontairement la mémoire des prisonniers, qui eux aussi ont tenté d'oublier pour pouvoir continuer à vivre. Pourtant, ils sont bien ceux qui sont le plus à même de mener une réflexion sur les Allemands avec lesquels ils ont vécu. La richesse de leurs témoignages révèle des analyses parfois très poussées, comme par exemple chez Jacques Rivière. Pour l'historiographie, le prisonnier est une charnière entre deux pays, pouvant faire apparaître l'importance des enjeux culturels et nationaux de l'époque.

Témoigner

Un certain nombre de prisonniers ont commencé dès le début de la guerre à noter les évènements auxquels ils ont été confrontés, la plupart du temps sous forme de journaux intimes. Si les soldats avaient la possibilité d’écrire au front, il en est tout autrement dans les camps où il leur est interdit non seulement d’écrire mais également de posséder du papier. Tous les écrits trouvés lors des fouilles sont systématiquement confisqués et leurs auteurs punis. S’engage donc avec l’ennemi un enjeu pour lui cacher les notes, ce qui donne lieu à des trouvailles d’ingéniosité de la part des prisonniers[107]. Si le journal intime a été la forme la plus souvent utilisée, c’est parce qu’elle est d’abord la plus simple. Le journal acquiert ainsi une valeur historique puisque les évènements qui y sont retranscrits le sont dans l’immédiateté la plus flagrante. Le fait d’écrire tous les jours comme l’ont fait de nombreux prisonniers leur enlève une part de distance critique qu’il faut prendre en compte lorsque l’on examine ces écrits.

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui ont poursuivi l'amélioration des relations franco-allemandes

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui ont poursuivi l'amélioration des relations franco-allemandes

D’ailleurs les témoignages écrits après la captivité sont d’un tout autre ordre. Ces écrits plus tardifs deviennent le lieu où une profonde réflexion sur la situation peut être menée, ce que les productions quotidiennes permettent peu. À l’instar de Gaston Riou en France, certains prisonniers deviennent écrivains ou reprennent leurs occupations d’écrivains. Thierry Sandre remporte le Prix Goncourt en 1924 pour trois écrits, dont son livre de captivité, Le Purgatoire. Certains prisonniers s’inscrivent dans la tradition littéraire : Dans son livre le Purgatoire, Thierry Sandre dédie chacun des chapitres à des membres influents de la société littéraire de l’époque comme Claude Farrère[108], ou Christian-Frogé, le secrétaire de l’Association des écrivains combattants. Robert d'Harcourt, lui aussi prisonnier, publie un livre de souvenirs qui fut plusieurs fois réédité. Dans son livre intitulé L’Allemand réédité en 1924, Jacques Rivière fournit une analyse psychologique et philosophique de l’ancien ennemi.

En France, les intellectuels, par leur possibilité d'être édités et par ce que l’on pourrait appeler leur « audience », ont pu s’exprimer au sujet de la captivité. Leur message, s’il n’a bien sûr pas été représentatif de tous les prisonniers, a pris plusieurs formes. Gaston Riou développe des pensées européennes en 1928 dans son ouvrage le plus connu : Europe, ma patrie. Le rapprochement avec l’Allemagne qu’il dessine reste culturel voire superficiel[109]. Jacques Rivière, prisonnier dès le 24 août 1914, a une démarche toute différente : « Il faut l’avouer franchement : c’est une relation qui est ici décrite, bien plutôt qu’un objet, bien plutôt qu’un visage [...] Le sujet de mon livre, c’est l’antagonisme français-allemand[110] ». Rivière développe une théorie de rapprochement économique qui est le fondement de l’Europe quelques années plus tard : « L’oubli naîtra, en Allemagne et chez nous, si nous savons organiser l’unité industrielle du bassin Rhénan, si nous savons y régler harmonieusement les échanges [...] Il y a tout de même, dans notre occupation actuelle de la Ruhr, à quelque acuité qu’elle ait porté la crise franco-allemande, la préfigure d’un équilibre et d’une harmonie possible entre les deux pays[111]. »

Robert d'Harcourt combat les préjugés afin de livrer une image de l’Allemagne la plus objective possible, qu’elle soit bonne ou mauvaise[112]. L’ancien prisonnier qu’est Charles de Gaulle croit dur comme fer que les populations sont les bases des relations franco-allemandes[113]. Ces anciens prisonniers ont permis de surpasser la captivité et tout ce qu’elle avait engendré. Ces hommes ne sont pourtant pour ainsi dire jamais désignés comme étant d’anciens prisonniers de guerre. Les prisonniers apparaissent comme ceux qui doivent se servir indirectement de leurs expériences pour être reconnus par la suite. Le statut de prisonnier n’est pas un statut que l’on exprime. Il force le prisonnier à laisser une partie de sa propre histoire de côté pour pouvoir laisser se développer une autre partie de l’Histoire : l’histoire de la réconciliation.

Dans les Arts

Au cinéma

Ce film de Jean Renoir, tourné en 1937, met en scène l’histoire de deux officiers français de la Première Guerre mondiale envoyés dans un camp de prisonniers en Allemagne. Ils décident de s’échapper en creusant un tunnel dans des conditions périlleuses. Après diverses tentatives d’évasion avortées, ils sont transférés dans un ultime camp fortifié en montagne. Caractéristique assez rare, l’histoire ne montre aucun personnage négatif : combattants ou gardiens, les Allemands sont de bons bougres ; les prisonniers alliés font leur devoir avec conscience mais sans héroïsme excessif. Tels qu’ils sont présentés, les camps de prisonniers de 14-18 ne donnent pas l’impression d’un épouvantable enfer (au moins les camps d’officiers).

Au théâtre

Pièce de théâtre de Jean Anouilh créée en 1937 (reprise en 1958), reprenant l'histoire réelle de l'affaire Anthelme Mangin (Octave Manjoin). Un soldat français prisonnier de guerre atteint d'une psychose des barbelés et racontant son retour à la liberté.

Bibliographie

Témoignages

- Français

- Augustin Aubry : Ma captivité en Allemagne, Paris, 1916.

- Eugène-Louis Blanchet : En représailles, Paris, 1918.

- Charles Gueugnier : Les carnets de captivité de Charles Gueugnier, présentés par Nicole Dabernat-Poitevin, Accord édition, 1998.

- Robert d'Harcourt : Souvenirs de captivité et d’évasions 1915-1918, Payot, Paris, 1935.

- Charles Hennebois : Aux mains de l’Allemagne, Plon, Paris, 1916.

- Edmond Laville : 1918 : mémoires d'un poilu : combats, captivité, évasion, prisons, libération..., Saint-Priest-sur-Privas : E. Laville, [1989], 107 p.

- Roger Pelletier : Captivité, Taillandier, Paris, 1933.

- Gaston Riou : Journal d’un simple soldat, Guerre-Captivité 1914-1915, Hachette, Paris, 1916.

- Thierry Sandre : Le Purgatoire, Bibliothèque du Hérisson, Amiens, 1924.

- Jean-Yves Le Naour : Le Soldat inconnu vivant, 1918-1942, Hachette Littérature, La vie quotidienne, 15 octobre 2002, (à propos de l'affaire Anthelme Mangin)

- André Warnod : Prisonnier de guerre : notes et croquis rapportés d'Allemagne, Paris, Fasquelle, 1915, 187 p.

- Emile Zavie : Prisonnier en Allemagne : septembre 1914-juillet 1915, préf. par Henry Céard, Paris, Chapelot, 1917, XXXVI-224 p.

- Britanniques

- Robert V. Dolbey : A regimental surgeon in war and prison (Krefeld, Minden, Sennelager, Paderborn, Gütersloh), London, 1917.

- James Gérard : My four years in Germany, London/New York, 1917.

- H.G. Gilliland : My German prisons. Being the experiences of an officer during two and a half years as a prisoner of war, London, 1918.

- Wallace Ellison : Escaped! Adventures in German captivity, Edinburgh, 1918.

- Henry C. Mahoney : Sixteen months in four German prisons : Wesel, Sennelager, Klingelputz, Ruhleben, London, 1917.

- Italiens (le plus souvent en rapport avec l’Autriche[114])

- Falchi Persio, Un anno di prigionia in Austria, Libreria della Voce, Firenze, 1919.

- Gadda Carlo Emilio, Taccuino di Caporetto, Diario di guerra e di prigionia (ottobre 1917-aprile 1918), Milano, 1991.

- Tacconi Sisto, Sotto il giogo nemico (Prigionia di guerra), Préface de Innocenzo Cappa, Fides, Milano, 1925.

Sources

Sur les prisonniers

- (fr) Abbal, Odon: Soldats oubliés, les prisonniers de guerre, Études et Communication, Bez-et-Esparon, 2004 (ISBN 2911722051)

- (fr) Auriol, Jean-Claude: Les barbelés des bannis. La tragédie des prisonniers de guerre français en Allemagne durant la Grande Guerre, Tirésias, Paris, 2003 (ISBN 2908527944)

- (fr) Becker, Annette: Oubliés de la Grande guerre: humanitaire et culture de guerre, 1914-1918: populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Éditions Noêsis, Paris, 1998 (ISBN 291160623X)

- (fr) Cahen-Salvador, Georges: Les prisonniers de guerre (1914-1919), Payot, Paris, 1929.

- (en) Dennett, Carl Pullen : Prisoners of the Great War. Authoritative statement of conditions in the prison camps of Germany, Boston/New York, 1919.

- (de) Hinz, Uta: Gefangen im Großen Krieg. Kriegsgefangenschaft in Deutschland 1914-1921, Klartext Verlag, Essen, 2006 (ISBN 3898613526)

- (en) Morton, Desmond : Silent battle: Canadian prisoners of war in Germany, 1914-1919, Lester Pub, 1992 (ISBN 1895555175)

- (de) Oltmer, Jochen (Hrsg): Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs, Schöningh, Paderborn, 2006 (ISBN 3506729276)

- (it) Procacci Giovanna, Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra. Con una raccolta di lettere inedite, Bollati Boringhieri, 2000 (ISBN 8833912140)

Autres aspects

- (fr) Audoin-Rouzeau, Stéphane / Becker Annette, La Grande Guerre 1914-1918, Gallimard, Paris, 1998 (ISBN 2070534340)

- (fr) Beaupré, Nicolas, Écrire en guerre, écrire la guerre : France, Allemagne, 1914-1920, CNRS, Paris, 2006 (ISBN 2271064333)

- (fr) Cabanes, Bruno, La victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Le Seuil, Paris, 2004 (ISBN 202061149X)

- (fr) Prost, Antoine, Les anciens combattants 1914-1940, Gallimard/Julliard, 1977 (ISBN 2070295737)

- (fr) Prost, Antoine / Winter, Jay, Penser la Grande Guerre : Un essai d’historiographie, Seuil, Paris, 2004 (ISBN 2020540398)

- (fr) Riou, Gaston, L’après-guerre. Commentaires d’un Français, Librairie Baudinière, Paris, 1926.

Liens internes

Liens externes

- Site sur les prisonniers de guerre français

- Site sur les prisonniers civils et militaires au camp de Holzminden en Allemagne

- Documents d’époque sur les prisonniers

- Site dédié entièrement au camp de prisonniers de guerre de Quedlinburg avec explicatif de la vie au camp, liste de prisonniers, portraits, extraits du journal du camp, photos...

Notes et références

- Jochen Oltmer avance même une estimation entre 8 et 9 millions, dans Kriesgefangene im Europa des Ersten Welkriegs, p. 11.

- Uta Hinz, Gefangen im Großen Krieg, d’après Doegen, p. 238.

- [PDF] Convention de la Haye de 1907

- Uta Hinz, op. cit., p. 10.

- Site du CICR

- Uta Hinz, op. cit., p. 92.

- Uta Hinz, op. cit., p. 94.

- Uta Hinz, op. cit. p.93-128-320

- Uta Hinz, op. cit. p.107-108.

- Charles Gueugnier, Carnets de captivité, p.14.

- Uta Hinz, op. cit. p.124.

- Uta Hinz, op. cit. p.95.

- Robert d’Harcourt, Souvenirs de captivité et d’évasions, p.154.

- Robert d’Harcourt, op.cit p.156

- Uta Hinz, op. cit. p.98.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.65.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.62.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.27.

- Robert d’Harcourt, op.cit p.165.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.137.

- Thierry Sandre, Le Purgatoire, p.162.

- Roger Pelletier, Captivité, p.91.

- Jean-Claude Auriol, Les barbelés des bannis, p.131.

- Roger Pelletier, op. cit. p.34f.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.139.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.109.

- Uta Hinz, op. cit. p.100.

- Roger Pelletier, op. cit. p.51.

- Uta Hinz, op. cit. p.101.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.72.

- Roger Pelletier, op. cit. p.70.

- Uta Hinz, op. cit. p.238.

- Voir Uta Hinz, op. cit. p.115.

- Uta Hinz, op. cit. p.239.

- Le courrier des prisonniers de guerre, dans : Lectures pour tous, 19ème année, 1er janvier 1917, p.443.

- Le courrier des prisonniers de guerre, op. cit.

- Uta Hinz, op. cit. p.117.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.49.

- Uta Hinz, op. cit. p.113.

- Uta Hinz, op. cit. p.141-169.

- Uta Hinz, op. cit. p.163.

- Jean-Claude Auriol, op. cit. p.224ff.

- Uta Hinz, op. cit. p.164.

- Uta Hinz, op. cit. p.150.

- Uta Hinz, op. cit. p.151.

- Uta Hinz, op. cit. p.153.

- Jochen Oltmer, op. cit. p.71.

- Jochen Oltmer, op. cit. p.72.

- Jochen Oltmer, op. cit. p.88.

- Uta Hinz, op. cit. p.286.

- Uta Hinz, op. cit. p.279.

- Uta Hinz, op. cit. p.296.

- Roger Pelletier, op. cit. p.85.

- Roger Pelletier, op. cit. p.87.

- Robert d’Harcourt, op.cit p.90.

- « Paris kaputt! À mort! À mort, les Français. » de Gaston Riou, Journal d’un simple soldat, p.1.

- Journal de Charles Duhaut

- Charles Gueugnier, op. cit. p.13.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.213. On retrouve la même chose chez Gaston Riou : Journal d’un simple soldat, p.236.

- Robert d’Harcourt, op.cit, p.101.

- German and English Propaganda in World War I, de Jonathan A. Epstein

- La Gazette des Ardennes en ligne sur le site de l’Université de Heidelberg

- Charles Gueugnier, op. cit. p.33.

- La Gazette des Ardennes, N°1, 1er Novembre 1914, Universitätsbibliothek Heidelberg

- Robert d’Harcourt, op. cit. p.229.

- Robert d’Harcourt, op. cit. p.173.

- Robert d’Harcourt, op. cit. p.199.

- « Les femmes, auxquelles la nature a fait un coeur plus tendre, plus ouvert, plus pitoyable qu'à nous, rentrent souvent dans cette dernière catégorie, charmante et paradoxale surprise en terre ennemie... », Robert d’Harcourt, op. cit. p.128.

- Uta Hinz, op. cit. p.177.

- Uta Hinz, Gefangen im Großen Krieg, dans : Jean-Claude Auriol, op. cit. p.225.

- Uta Hinz, op. cit. p.218.

- Uta Hinz, op. cit. p.223.

- Annette Becker, Oubliés de la Grande Guerre, p.48.

- Annette Becker, op. cit. p.233.

- Annette Becker, op. cit. p.57.

- Annette Becker, op. cit. p.67.

- Annette Becker, op. cit. p.83.

- Annette Becker, op. cit. p.55.

- Caractéristiques de la médaille

- Convention de Genève de 1864

- Charles Hennebois, Aux mains de l’Allemagne, p.27.

- Joachim Kühn, Aus französischen Kriegstagebüchern. 2 Bände. I: Stimmen aus der deutschen Gefangenschaft. Mit 16 Faksimilebeilagen. II: Der 'Poilu’ im eigenen Urteil. Berlin, Ernst Siegfried, 1918

- Jean-Claude Auriol, op. cit. p.16.

- Jean-Claude Auriol, op. cit. p.269.

- Jean-Claude Auriol, op. cit. p.275.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.217.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.216.

- Texte de l’armistice

- Jochen Oltmer, op. cit. p.69.

- Uta Hinz, op. cit. p.326.

- Odon Abbal, Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs, p.303.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.235.

- Jean-Claude Auriol, op. cit. p.265.

- Wilhelm Doegen, Kriesgefangene Völker, Bd. 1 : Der Kriegsgefangenen Haltung und Schicksal in Deutschland, hg. im Auftrag des Reichsministeriums, Berlin, 1921, p.56f.

- Jochen Oltmer, op. cit. p.269.

- Jochen Oltmer, op. cit. p.273.

- Giovanna Procacci, dans : Jochen Oltmer, op. cit. p.214-215.

- Antoine Prost/Jay Winter, Penser la Grande Guerre, Paris, 2004

- Antoine Prost/Jay Winter, op. cit. p.17.

- Jean Norton Cru, Témoins, p.13. cité dans : Christophe Prochasson, « Les mots pour le dire : Jean-Norton Cru, du témoignage à l’histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, N°48-4, 2001, p.164.

- Georges Cahen-Salvador, Les Prisonniers de guerre (1914-1919), Paris, 1929.

- Journal de Damien Chauvin

- Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, Écrire la Guerre, France-Allemagne 1914-1940, Paris, 2006, p.53.

- Prost, Les Anciens Combattants, p.69.

- Roger Pelletier, op. cit. p. 219f.

- Giovanna Procacci, dans : Jochen Oltmer, op. cit. p.215.

- Charles Gueugnier, op. cit. p.37.

- Thierry Sandre, op. cit. p.272.

- Jean-Michel Guieu, Le militantisme européen dans l’entre-deux-guerres. Esquisse d’un bilan, Comparare -Comparative European History Review, 2002, p. 103f.

- Jacques Rivière, L’Allemand, p.3.

- Jacques Rivière, op. cit. p.210.

- « Ne pas toujours souligner ce qui est le signe du « moins ». Ne pas toujours éclairer l’Allemagne de Frédéric II, de Bismarck, de Hitler [...] éclairer aussi l’Allemagne de Leibnitz, de Beethoven, de Rilke et de Thomas Mann »Robert d'Harcourt, Visage de l’Allemagne actuelle, Paris 1950, p.23.

- « Quant à moi, je dois le dire, j'en ai été touché jusqu’au tréfonds de mon âme et affermi dans ma conviction que la politique nouvelle des relations franco-allemandes repose sur une base populaire incomparable. » Conférence du Général de Gaulle du 14 janvier 1963

- La plupart des prisonniers faits avant la bataille de Caporetto ont rejoint des camps en Autriche-Hongrie, mais lors de la bataille de Caporetto, la moitié des prisonniers faits est internée dans des camps allemands.

Catégories :- Prisonnier de guerre

- Première Guerre mondiale

- Camp d'internement allemand pendant la Première Guerre mondiale

- Français

Wikimedia Foundation. 2010.