- Chemin de fer sur route de Paris à Arpajon

-

Arpajonnais

Ligne de

l'ArpajonnaisLigne de Paris à Arpajon et Marcoussis

La gare d'ArpajonPays  France

FranceVilles desservies Paris, Bourg-la-Reine, Antony, Montlhéry, Arpajon, Marcoussis Historique Mise en service 1893 - 1894 Électrification 1901 (électrification partielle) Fermeture 1936 - 1937 Concessionnaires Ch. de fer sur route de Paris

à Arpajon (1891 - 1922)

STCRP (à partir de 1922)Caractéristiques techniques Longueur 35 km Écartement Voie normale (1,435 m) Électrification 550 Vcc jusqu'à Petit-Massy Nombre de voies Double voie de Paris à Petit-Massy

Voie unique au-delàmodifier

L'Arpajonnais était un chemin de fer secondaire sur route reliant les Halles de Paris à Arpajon, mis en service en 1893-1894 et supprimé en 1937.

La ligne avait une longueur de trente-deux kilomètres, dont dix dans l'ancien département de la Seine (plus trois kilomètres pour l'embranchement de Marcoussis).

Sommaire

Histoire

Une demande forte existait pour relier la région maraîchère du sud de Paris à la capitale. En février 1891, une convention est signée entre l'État et la SA Compagnie du chemin de fer sur route de Paris à Arpajon. La construction s'étale du 18 février 1891 à mai 1894.

La mise en service s'effectue selon le calendrier suivant :

- 25 mars 1893 : porte d'Orléans à Antony ;

- 15 août 1893 : Antony - Longjumeau ;

- 1er mai 1894 : entre Longjumeau et Arpajon avec l'embranchement de Montlhéry vers Marcoussis ;

- 10 mai 1894 : inauguration officielle ;

- 30 octobre 1894 : prolongation de la ligne de la porte d'Orléans aux Halles.

En février 1895, la ville de Paris interdit la traction vapeur à l'intérieur de la ville. On la remplace par une traction à air comprimé, puis en 1901 par un tracteur électrique à accumulateurs. En 1901, la ligne est électrifiée de Paris à Antony. En 1911, l'Arpajonnais est relié aux Chemins de fer de Grande Banlieue (CGB) qui relie Étampes à Arpajon, permettant le transfert des productions de légumes du sud de la Seine-et-Oise vers les Halles.

En 1922, la Compagnie du chemin de fer sur route de Paris à Arpajon, en difficultés financières comme l'ensemble des réseaux secondaires et urbains, est rachetée par les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, qui en confient l'exploitation à la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP), qui donne à la ligne le n° 88 pour la ligne électrifiée, et conserve l'indice PA pour la partie suburbaine. Le 17 novembre 1930, la STCRP met à double voie et électrifie la section d'un kilomètre reliant Pont d'Antony à Petit Massy, ce qui crée la ligne 88 bis. Elle met également en service des tramways électriques plus confortables, et des autorails sur la partie non électrifiée.

Le tracé de la ligne

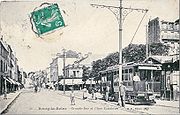

La ligne a pour origine la Porte d'Orléans, où la STCRP établit une boucle de retournement sur l'emplacement des anciennes fortifs' et une bifurcation vers les ateliers et le dépôt de Montrouge. Le tramway empruntait sur la RN 20, les voies étant implantées sur chaque accotement, jusqu'à Bourg-la-Reine. Au-delà, la ligne était à voie unique (dédoublée en 1925 jusqu'à Pont d'Antony, où fut réalisé à la même époque une boucle de retournement pour les tramways électriques).

La gare de Longjumeau

Au-delà de Petit-Massy et de la limite départementale entre Seine et Seine-et-Oise, la ligne quittait la RN 20 et était installée en site propre pour desservir Wissous, Morangis, Chilly-Mazarin puis les gares de Chilly-Grande Ceinture et Longjumeau (avec la traversée de l'Yvette par un pont métallique).

À Ballainvilliers, la ligne retrouvait l'accotement de la RN 20 et la suivait jusqu'à la gare de bifurcation de Montlhéry d'où se détachait l'embranchement vers Marcoussis. Sur la ligne principale, la voie continuait vers Linas dans une tranchée en maçonnerie. Au-delà, la ligne retrouvait un site propre jusqu'au terminus d'Arpajon, à l'entrée du bourg.

Après 1911, les CGB prolongèrent la ligne vers leur gare et celle du PO (aujourd'hui gare d'Arpajon)[1].

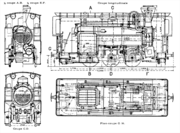

Matériel

La traction est assurée par des locomotives à vapeur de type Tubize de fabrication belge, produites par la filiale des Ateliers du Nord de la France à Blanc Misseron ; des locomotives à air comprimé Mékarski et à accumulateurs sont utilisées dans Paris. Le parc de voitures comprend des voitures des trois classes et des voitures à impériale.

La vitesse d'exploitation est de 12 km/h dans les agglomérations et de 20 km/h en dehors de celles-ci.

De la Porte d'Orléans à Antony, la ligne est électrifiée en 1901 par fil aérien. La voie est standard à l'écartement de 1,435 m ; des automotrices électriques à bogies de type tramway assurent alors la traction.

L'exploitation

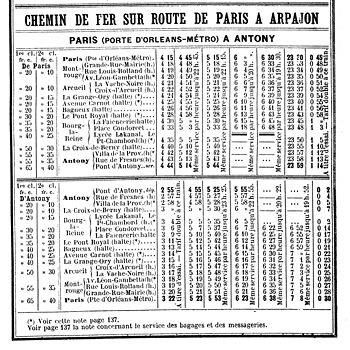

Les horaires

Les fréquences voyageurs du chemin de fer restaient faibles, ainsi qu'on peut le voir sur les horaires de 1914.

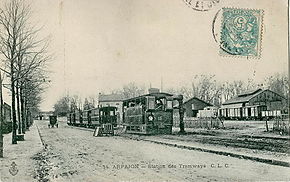

La gare d'Arpajon était le terminus de l'Arpajonnais et des CGB. On voit une rame de l'une de ces compagnies, tractée par une locomotive bicabine à vapeur, fabriquée par Tubize

La gare d'Arpajon était le terminus de l'Arpajonnais et des CGB. On voit une rame de l'une de ces compagnies, tractée par une locomotive bicabine à vapeur, fabriquée par Tubize

Les dépôts et ateliers

À l'origine, les ateliers de la compagnie furent implantés à Chilly-Mazarin où ils étaient raccordés avec la ligne de Grande Ceinture.

Des remises avaient été construites à Montlhéry, au Pont d'Antony et à Arpajon (avec un petit atelier d'entretien).

Le terminus voyageurs de Porte d'Orléans disposait d'une remise, d'une gare à marchandises et d'une usine génératrice d'air comprimé pour les locomotives Mékarski.

Dès 1901, les ateliers de Chilly-Mazarin furent transférés à Porte d'Orléans et une usine de production d'électricité remplaça celle d'air comprimé.

Incidence économique

Le trafic de marchandises eut toujours un rôle majeur pour l'Arpajonnais, et les trains de desserte des Halles de Paris fonctionnèrent de 1894 à 1936. Au-delà de Porte d'Orléans, terminus du Paris-Arpajon, les trains emprumptaient les voies de la ligne TG de la CGO jusqu'à Châtelet, puis les voies implantées rue des Halles, puis, plus tard, le boulevard de Sébastopol et la rue Réaumur.

En 1926, on amène aux Halles, 15 000 tonnes de légumes. Jusqu'à 42 wagons arrivent par nuit. En 1929, le tonnage atteint 19 300 tonnes ; en 1927, 24 400 tonnes, dont 411 tonnes de fraises. Une part du trafic marchandises est aussi constitué des pavés extraits des carrières de Seine-et-Oise.

Mais la circulation croissante dans Paris empêche de plus en plus ce type de transport, concurrencé par le ramassage par camions. Le trafic marchandises est autorisé uniquement de nuit entre 1 h et 4 h du matin jusqu'aux Halles. Le terminus voyageurs se situant à Odéon. En retour, du fumier et des gadoues reviennent de la capitale pour servir d'engrais aux exploitants, ce qui provoque l'été, des « désagréments » aux riverains des gares.

Accident notable

En août 1909, le dernier train de voyageurs rentrant de Montlhéry dut stopper à hauteur de Longjumeau car un cheval tombé et empêtré dans ses harnais obstruait la voie. L'arrêt se prolongeait quand arriva le train de denrées maraîchères qui alimentait les Halles à une heure du matin. Le choc fut inévitable : on dénombra 12 morts et 40 blessés. On racontera que le chauffeur du train maraîcher était tellement « ému » que le chef de gare de Marcoussis avait voulu l'empêcher de monter sur la locomotive...

Fin de l'exploitation

L'abandon des lignes de tramway desservant le centre de Paris entraînera la suppression le 31 décembre 1933 du service marchandises vers les Halles.

Le 5 octobre 1936 eut lieu la fin de l'exploitation entre Antony et Longjumeau et entre Marcoussis et Montlhéry, l'exploitation étant désormais réalisée par les autocars Daniel Meyer et la cessation de tout service marchandises.

Le 25 janvier 1937, l'exploitation de la ligne est reprise par des bus de la STCRP (ligne 88) ; c'est la fin de l'exploitation ferroviaire.

La ligne DM151 des bus Daniel Meyer est un lointain successeur de l'Arpajonnais.

Modélisme

L'arpajonnais est reproduit à l'échelle HOm par l'association Club modélisme ferroviaire arpajonnais (CMFA). Ses premiers panneaux ont été présentés en 1995, pour le centenaire de l'Arpajonnais, et l'ouvrage est régulièrement agrandi et exposé dans des salons de modélisme[2].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- page sur l'Arpajonnais du site non-officiel de la ville de Montlhéry

- page sur l'Arpajonnais de l'association ADETTE 91

Bibliographie

- Jean Robert, Les tramways Parisiens, ed. Jean ROBERT, 1992.

- Henri Domengie et José Banaudo, les Petits trains de Jadis tome 4 : Nord de la France, éditions du Cabri, 1995 (ISBN 2-908816-29-6)

- Jacques Peyrafitte, Il était une fois l'Arpajonnais (1893-1936), Editions Amatteis, Le Mée sur Seine, 1987 (ISBN 2-86849-045-X)

- Philippe Cousyn, Le Petit Arpajonnais, article paru dans le N° 506 de la revue Rail Miniature Flash (RMF) (ISSN 033-8737)

Sources, Notes et références

- Portail des transports en Île-de-France

- Portail du chemin de fer

- Portail de Paris

- Portail de l’Essonne

Catégories : Arpajon | Transport en commun parisien | Transport ferroviaire en Île-de-France | Ligne historique de France | Ancien tramway de France

Wikimedia Foundation. 2010.