- Église saint martin de cologne

-

Église Saint-Martin de Cologne

Église Saint-Martin de Cologne

Vue de l'église depuis le Fischmarkt Nom local Groß St. Martin Latitude

LongitudeNon renseigné

(Chercher ce lieu)Pays Allemagne Région  Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Rhénanie-du-Nord-WestphalieDépartement District de Cologne Ville Cologne Culte Catholique romain Type Église Rattaché à Archevêché de Cologne Début de la construction XIIe siècle Fin des travaux 1885 Style(s) dominant(s) Gothique modifier

L'église Saint-Martin, en allemand Groß St. Martin (littéralement église Saint-Martin-la-Grande ou église Saint-Martin-Majeure, parfois traduit par Grand-Saint-Martin) est une des douze ― et la troisième par ses dimensions ― églises romanes qui subsistent à Cologne et dont la sauvegarde est appuyée par l’association Förderverein Romanische Kirchen Köln (litt. Association de promotion des églises romanes de Cologne). Elle se dresse au-dedans du périmètre de la vieille ville, quoiqu’elle se trouve aujourd’hui étroitement enserrée de maisons d’habitation et de commerce datant principalement des années 1970 et 80. Cette basilique à trois vaisseaux, au chevet en forme de trèfle, et au massif clocher de croisée doté de quatre clochetons d’angle, est parmi les monuments emblématiques les plus marquants de la ville de Cologne, contribuant à façonner la silhouette de la cité le long de la rive gauche du Rhin.

La basilique fut érigée au XIIe siècle sur les vestiges d’une construction romaine sise dans le faubourg rhénan (Rheinvorstadt), qui s’étendait dans ce qui était autrefois une île dans le fleuve. Au long de plusieurs siècles, elle servit d’abbatiale d’une abbaye de bénédictins, jusqu’à ce qu’elle fut, suite à la sécularisation au XIXe siècle, changée en église paroissiale. Les attaques aériennes durant la Deuxième Guerre mondiale causèrent à l’édifice ― ainsi qu’à la ville de Cologne tout entière ― des dommages considérables. Si la reconstruction du clocher fut achevée en 1965, les travaux de restauration dans leur ensemble se prolongèrent jusqu’en 1985 ; ce n’est que 40 ans après la fin de la guerre que l’église put être consacrée à nouveau.

Aujourd’hui, l’église St.-Martin est, en tant que lieu de prière, ouvert aux croyants et aux visiteurs. Dans la crypte reconstituée peuvent se contempler des fouilles archéologiques de l’époque romaine.

L’appendice la Grande (allem. « Groß » St. Martin) dans la désignation de cette basilique permet de la distinguer de l’église paroissiale dite église Saint-Martin-Mineure (allem. « Klein » St. Martin), dédiée au même saint Martin de Tours, mais plus petite, et peut-être plus ancienne, et dont seule subsiste une tour.

Histoire

L’histoire de l’église Saint-Martin de Cologne est étroitement liée au destin de l’abbaye bénédictine dont elle faisait partie, et souvent, les décisions prises par l’abbaye touchaient également l’église. De l’époque où furent fondés le monastère et l’église ne sont parvenus jusqu’à nous que peu de documents et peu d’informations propres à nous renseigner sur leur édification ; aussi nos connaissances concernant la genèse de l’édifice s’appuient-elles, en complément, sur des indices archéologiques ainsi que sur des arguments apportés par l’histoire de l’art.

Renseignements archéologiques concernant le site à l’époque romaine

Site à l’époque romaine et complexe abbatial ultérieur, en regard de l’urbanisation actuelle. Traits noirs : Constructions romaines; en brun : complexe abbatial ; en orange : emplacement de la basilique ; en jaune pâle : urbanisation actuelle.

Site à l’époque romaine et complexe abbatial ultérieur, en regard de l’urbanisation actuelle. Traits noirs : Constructions romaines; en brun : complexe abbatial ; en orange : emplacement de la basilique ; en jaune pâle : urbanisation actuelle.

Plans établis d’après Gerta Wolff [1]À l’origine, la zone autour de Groß St. Martin faisait partie d’un îlot situé autrefois dans le Rhin en face de la Cologne romaine, à l’est du Praetorium. Des fouilles menées dans les années 1965 et 1966, puis entre 1973 et 1979 ont permis d’établir que des constructions se trouvaient sur cet îlot dès le premier siècle après J.-C.

Une aire d’une longueur (dans le sens est-ouest) de 76 m au moins et d’une largeur de 71,5 m, ceinte d’une muraille, au-dedans de laquelle se trouvait une légère dépression de dimensions 55,7×43,8 m, ainsi qu’un bassin de 34×17,2 m de côtés et de 1,7 m de profondeur, a pu être identifiée comme constituant la première construction aménagée sur l’île. L’on a pas connaissance, à ce jour, d’un autre site similaire, du moins situé au nord des Alpes. Aucun renseignement n’étant parvenu jusqu’à nous quant à l’usage qui était fait de cette construction, l’on en est réduit à formuler des conjectures ; peut-être faut-il voir dans la grande aire un terrain de sport (palaestra), et dans le bassin une piscine (natatio) ou alors un réservoir où les pêcheurs du fleuve entreposaient leurs captures ; selon une autre théorie, il s’agirait d’un périmètre sacré, voire, quoique peu probable, du lieu où, aux premiers temps de la Cologne romaine, se dressait l’Ara Ubiorum, autel servant de sanctuaire d’abord aux Ubiens, puis peut-être à d’autres peuplades germaniques.

Au milieu du IIe siècle, l’on entreprit de rehausser le terrain d’environ 1,5 à 2 m et d’y construire, au sud, à l’est et à l’ouest, quatre halles de trois vaisseaux chacune. Tant leur localisation, ― directement sur la berge du fleuve ―, que leur forme et leur agencement portent à admettre qu’elles étaient utilisées comme entrepôts de marchandises (horrea). Cette aire, s’étendant sur quelque 7000 m², était délimitée à sa face nord par une muraille.

La quatrième de ces halles au moins, celle du sud-est, continua d’être utilisée au-delà de l’époque romaine. En effet, par trois fois, une nouvelle chape fut posée sur le sol, par dessus la précédente. Les piliers de grès, lisses jusque-là, furent ultérieurement pourvus d’une base cannelée, dont il n’est pas établi s’ils remontent encore à l’époque romaine ou s’ils datent déjà du haut Moyen Âge. Les débris de céramique de Pingsdorf (village au sud de Cologne où une industrie céramique existait du IXe au XIIIe siècles) qui ont été pris dans la chape sont d’origine carolingienne.

En outre, dans les années 1965 et 1966 fut réalisée, par une longue incision selon l’axe médian de l’église, une étude stratigraphique (c’est-à-dire des couches du sous-sol), laquelle permit de découvrir, jusqu’à une profondeur d’environ 2 m sous le dallage, un grand nombre de sépultures du Moyen Âge et des temps modernes.

Hypothèses sur la fondation de l’église Saint-Martin et fausse chronique

Chapiteau sculpté de la colonne sud-ouest de la croisée du transept, représentant, selon la tradition, Pépin de Herstal et Plectrude.

Chapiteau sculpté de la colonne sud-ouest de la croisée du transept, représentant, selon la tradition, Pépin de Herstal et Plectrude.

Des témoignages directs attestant d’une fondation de l’église St.-Martin antérieure au Xe siècle font défaut. L’historiographe colonais Aegidius Gelenius, dans son ouvrage « Éloge de la ville de Cologne » (De admiranda sacra et civili magnitudine Colonia), paru en 1645, mentionne la possibilité d’une fondation à l’époque précarolingienne ; selon cet ouvrage, les missionnaires Viro et Plechelmus, venus aux bords du Rhin en compagnie de Suitbert ― appelé à devenir plus tard l’abbé de l’abbaye de Kaiserswerth ―, auraient fondé l’abbaye et l’église et auraient été soutenus dans cette entreprise par Pépin de Herstal et Plectrude, fondateurs de l’église colonaise de Sainte-Marie-du-Capitole.

C’est du reste aussi sur ces théories que s’appuyait la Chronicon Sancti Martini Coloniensis, chronique remontant en apparence au XIIIe ou XIVe siècle, qui jusqu’à la fin du XIXe siècle passa pour une source importante relativement à l’histoire de l’abbaye et de l’église. Ainsi, selon cette chronique, Saint-Martin aurait été d’abord fondée par l’Écossais Tilmon, qui aurait construit en 690 une chapelle, laquelle aurait été ultérieurement, en 708, transformée en abbaye par Viro, Plechelmus et Otger. Ladite chronique recense, sans en omettre aucun, les noms des abbés depuis les tout débuts de l’abbaye, et s’applique à en décrire toutes les vicissitudes, telles que la destruction du couvent et de l’église par les Saxons en 778, alors que Charlemagne faisait la guerre en Espagne ; ensuite, toujours selon cette chronique, un des paladins de Charlemagne, le roi danois Olger, aurait, à ses propres frais, et avec l’aide de Charlemagne, fait reconstruire l’édifice, et le pape Léon III, à l’occasion de sa deuxième visite à Cologne en 805, y aurait consacré deux autels. Pour les années 846 et 882, il est fait état d’une destruction par les Normands, dont l’église et l’abbaye ne se seraient remis que péniblement. C’est en 1900 seulement qu’Otto Oppermann démasqua cette chronique dans sa totalité comme une falsification de 1730, de la main d’Oliver Legipont, moine bénédictin de l’abbaye.

Si donc une fondation de l’abbaye et de l’église remontant à l’époque franque (Ve au IXe siècle) ne peut être documentée, le fait cependant que le patron en était saint Martin de Tours a souvent porté à la considérer comme vraisemblable, attendu que saint Martin passait pour être le saint que les Francs affectionnaient le plus et que la plupart des églises dédiées à ce saint patron furent fondées du VIIe au IXe siècle.

Fondation et édification de l’abbaye aux Xe et XIe siècles

La fondation, citée dans le Code de Lorsch, par l’archevêque de Cologne Brunon (953–965), d’un monastère en l’honneur de Martin de Tours, en tant que communauté de chanoines, est aujourd’hui bien établie. Dans son testament, Brunon fit figurer l’église Saint-Martin parmi les églises à favoriser et, au demeurant, de son vivant déjà, il l’avait gratifiée des reliques de saint Élophe, qui furent translatées de Toul vers le monastère nouvellement fondé, faisant de saint Édolphe le deuxième patron de Saint-Martin-la-Grande.

En 1499, la chronique de Johann Koelhoff le Jeune note que l’archevêque Warin de Cologne (976–985) entreprit de faire rénover Groß St. Martin :

- Also quam he widder zo Coellen vnd besserde dat Monster zo dem groissen sent Mertijn zo Coellen dat alt vnd veruallen was vnd begaffde dat rychlichen.

« Ainsi revint-il à Cologne et fit-il rénover la collégiale Saint-Martin de Cologne, laquelle était devenue vétuste et délabrée, et la dota richement. »

Cet extrait indique qu’il devait s’agir d’un édifice déjà ancien. Warin aurait passé les dernières années de sa vie au monastère.

Il est un fait établi qu’en 989, l’archevêque Ebergar (985–999), à l’aide de dons, transforma le monastère en Schottenkloster, c’est-à-dire en un monastère où des bénédictins irlandais (« Écossais ») pouvaient installer leurs quartiers. L’introduction de ces Écossais à Groß St. Martin se situe entre les premières implantations irlandaises dans la période mérovingienne et carolingienne, et la création, au milieu du XIe siècle, de la congrégation des Schottenklöster bénédictins, qui regroupait ceux-ci autour du monastère de Ratisbonne.

Cependant, au XIe siècle, les Écossais furent peu à peu remplacés par des moines d’origine locale. L’archevêque Pilgrim de Cologne (1021–1036), peu favorable, semble-t-il, aux moines étrangers, aurait insisté sur leur remplacement ; le dernier des abbés irlando-écossais fut Alvold, qui mourut en 1103. À partir de 1056, Marianus Scotus séjourna pour quelque temps à Groß St. Martin, ce qui laisse supposer qu’il y trouva encore un certain nombre de ses compatriotes.

Les historiens de l’art admettent que les vestiges de murs, que des fouilles ont permis de mettre au jour sous la paroi nord de la nef, et qui s’étendent jusqu’à la première travée de l’édifice actuel, appartiennent à une église édifiée sous Brunon. Le mur occidental de l’église se serait situé quelque sept mètres plus au nord. Sa largeur aurait ainsi coïncidé avec la largeur de l’ancien entrepôt romain ; peut-être même l’église primitive était-elle le résultat d’une transformation de cet entrepôt.

La Vita Annonis relate que l’archevêque Anno II (1056–1075) eut une apparition de saint Élophe et qu’il fit alors ériger deux clochers. Ils furent vraisemblablement construits de part et d’autre du chœur oriental.

Le nouvel édifice roman aux XIIe et XIIIe siècles

En 1150, le faubourg rhénan fut dévasté par un incendie, qui n’épargna pas l’église des Bénédictins. Si l’étendue des dégâts n’est pas connue, il est supposé cependant que la catastrophe servit de motif à procéder à la démolition complète de la construction endommagée. Dans la suite, en un premier temps, fut érigé le triconque, seule partie de l’église à s’être maintenue quasi inchangée jusqu’à nos jours ― le clocher de croisée, la nef et l’extrémité occidentale ayant été en effet plusieurs fois remaniés à l’occasion d’interventions architecturales ultérieures.

L’archevêque Philippe Ier (allem. Philipp von Heinsberg) (1130 – 1172) consacra le nouvel édifice, lequel ne consistait alors qu’en un triconque, tandis que la nef était déjà, peut-on supposer, en cours d’édification. À l’abside septentrionale avait été adjointe la chapelle Saint-Benoît, construite sur deux niveaux, vers laquelle fut transférée la dépouille de l’abbé Hélias, décédé en 1042.

Lorsqu’éclata un nouvel incendie en 1185, la travée orientale de la nef se trouvait achevée, de même, ce semble, que les travées suivantes du collatéral sud. Celles-ci venant buter contre la paroi nord de l’église paroissiale Sainte-Brigitte, qui se dressait à cet endroit depuis une date plus ancienne, les bâtisseurs se virent sans doute contraints de s’écarter de l’alignement initial, ce qui expliquerait le renfoncement encore perceptible dans la paroi méridionale de l’église.

Des renseignements sur le processus de construction nous sont aussi parvenus de l’époque de l’abbé Simon (1206–1211). Le moine décédé Rudengerus léga par testament entre autres 7 talents et 30 deniers destinés à l’achat de pierres.

Au milieu du XIIIe siècle enfin furent ménagées, dans les murs déjà anciens au-dessus des collatéraux, des galéries ainsi que les ouvertures du triforium, par quoi l’on souhaitait donner à l’édifice une allure plus aérée. À la même époque, la nef fut allongée de cinq mètres et le porche occidental, grand de deux travées, fut achevé.

Évolution de l’édifice du XIVe au XVIIe siècle

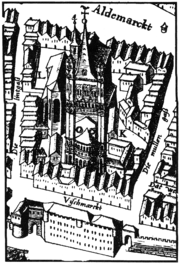

Détail montrant l’église St.-Martin d’un plan de Cologne de 1571, établi par Arnold Mercator.

Détail montrant l’église St.-Martin d’un plan de Cologne de 1571, établi par Arnold Mercator.

Après l’achèvement de la basilique au XIIIe siècle, l’on entreprit plus guère, jusqu’au XIXe siècle, de modifications touchant à la forme de l’édifice, hormis plusieurs travaux de réfection, rendus nécessaires dans les siècles subséquents, en particulier à la tour de croisée.

Ainsi, le comble de la tour de croisée, ayant été détruit par un incendie en 1378, fut-il reconstruit par la suite, grâce à des donations, mais de façon sommaire.

En 1434, une violente tempête fut à l’origine de nouveaux dommages, emportant trois des quatre pignons du clocher. Tandis qu’un des pignons alla s’abattre sur les bâtiments voisins situés place du Fischmarkt, les deux autres furent précipités directement sur les voûtes abritant le maître autel. Les voûtes furent promptement remises en état et une cloche portant la date 1436 fut accrochée.

Les réformes successives menées sous les abbés Jakob von Wachendorp (1439–1454) et Adam Meyer (1454–1499) assurèrent à l’abbaye bénédictine une situation financière plus stable, ce qui bénéficia aussi à l’église, en particulier à son mobilier. Parmi les pièces de valeur dont il s’enrichit alors ont été conservées notamment un ensemble de figures d’un autel de la croix de 1509.

Au lieu de nouveaux pignons, l’on donna pour couverture au clocher, entre 1450 et 1460, sa caractéristique flèche gothique en forme de pyramide brisée.

En 1527, en raison d’une instabilité de construction, le clocheton de l’angle sud-ouest du clocher s’effondra, allant s’abattre sur la chapelle Sainte-Madeleine sise du même côté, laquelle chapelle fut entièrement démolie par la suite. L’on renonça tout d’abord à reconstruire le clocheton.

De nombreux autels ornaient l’intérieur de Groß St. Martin depuis le Moyen Âge ; il est possible que ces autels aient été sacrifiés à un réaménagement du mobilier au début du baroque, au XVIIe siècle ; de ce mobilier baroque il ne subsiste toutefois plus rien aujourd’hui.

XVIIIe siècle, influence du baroque et du classicisme

Après que les bâtiments de l’abbaye, tombés en décrépitude, eurent été démolis en 1707, puis remplacés par des édifices neufs, sous l’abbé Heinrich Obladen, celui-ci fit ensuite repeindre à neuf l’intérieur de l’église Saint-Martin et la dota d’un nouvel orgue plus grand. La nouvelle décoration s’inspirait résolument du style baroque ; ainsi p.ex. on fit apposer des bandes dorées sur les colonnes, les coupoles et les parois, et la décoration fut complétée de quatre lustres volumineux et d’une foule de bibelots et d’objets décoratifs.

La deuxième moitié du XVIIIe siècle fut également marquée par une série de modifications touchant aussi bien l’architecture intérieure que l’ornementation, interventions qui suscitèrent, déjà chez les contemporains, d’âpres critiques. L’abbé Franz Spix, qui dirigea l’abbaye entre 1741 et 1759, fit rehausser de 2 à 3 pieds la table de l’autel de croisée et le fit déplacer vers l’abside occidentale, dans le but, peut-on supposer, de donner aux messes une allure plus somptueuse. Le fait que les antiques pierres tombales des anciens abbés allaient être détruites par cette opération, et que les colonnes et piliers se retrouveraient dépouillés de leur socle, déclencha certes des critiques, notamment de la part d’Olivier Légipont, mais ni ces critiques, ni les notes de protestation adressées au nonce apostolique à Cologne, ne purent empêcher que le projet ne fût mis à exécution.

Quelque quarante ans plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, Ferdinand Franz Wallraf fut chargé de renouveler la décoration de la basilique dans un sens contemporain. Le projet de Wallraf, s’il restait incontestablement marqué par le baroque, subissait d’autre part aussi l’influence du classicisme naissant. Ainsi, les autels latéraux et la chaire étaient d’une conception extrêmement simple, alors qu’au contraire le maître autel fut exécuté avec une certaine opulence, avec de claires références au panthéon grec et romain. Peter Opladen, dans Geschichte einer stadtkölnischen Abtei, le décrit ainsi (1954):

- « Sur lui (le maître autel) se trouvait représentée, à grand renfort de symboles, la victoire de la Nouvelle Alliance sur l’ancienne : sur une grande vasque, la « mer d’airain », se trouvaient étalés, parmi des nuages, des pains de proposition, tombant d’une table renversée, des crânes d’animaux sacrificiels, des encensoirs, etc. Un ange tenait en main le chandelier à sept branches brisé ; par dessus l’arche d’alliance se dressait la Croix. Sur la face avant du tabernacle, un ange déchirait le rideau du temple, tandis qu’au-dedans du tabernacle était figuré le Sauveur lui-même. »

Quoique violemment critiqué par des représentants de l’historicisme et rejeté comme « paien » par les tenants du mouvement de renouveau catholique du XIXe siècle, le projet pictural de Wallraf tend cependant à être jugé aujourd’hui, du point de vue de l’histoire de l’art, comme une « réussite extraordinaire ».

Au remaniement intérieur s’ajouta en 1789 la décision de jeter à bas la tourelle à l’angle nord-ouest du clocher ; c’est ainsi que jusqu’au milieu du XIXe siècle, les vues de Groß St. Martin la montrent avec un clocher flanqué de ses deux seuls clochetons orientaux. Il y eut d’autres interventions architecturales encore, touchant les absides principales, qui furent en partie percées de baies, et la chapelle Sainte-Madeleine, située entre abside méridionale et vaisseau collatéral, qui fut entièrement démolie.

Sécularisation et travaux de restauration au XIXe siècle

À partir de 1792, des guerres opposèrent la France révolutionnaire à une coalition de gouvernements européens, parmi lesquels l’Autriche et la Prusse. En octobre 1794, après que les troupes révolutionnaires se furent emparées de Cologne, commença une période d’occupation de 20 années, qui, fortement marquée par l’anticléricalisme, allait définitivement affranchir la ville de ses traditions et coutumes médiévales. L’archevêché de Cologne cessa ainsi d’exister en 1801, et la cathédrale de Cologne devint une église paroissiale ordinaire. Par le décret de sécularisation du 9 juin 1802, toutes les communautés spirituelles du Département du Rhin furent supprimées. Suite à cette directive, l’abbaye Saint-Martin dut se dissoudre le 21 septembre 1802, et les 21 moines restants durent trouver à se loger en dehors des murs de l’abbaye ; 11 d’entre eux endossèrent alors des charges de curé de paroisse à Cologne. L’église Sainte-Brigitte fut vendue en 1805, à l’exception de son clocher ; dans un compte rendu de vente publique de biens nationaux du 11 au 25 frimaire de l’an 14, il est spécifié:

- 18. La ci-devant église paroissiale Sainte-Brigitte à Cologne, attenant par un côté à la paroissiale Saint-Martin-la-Grande, et impropre au culte. Mise à prix 600 Fr. (adjugé pour 5075 Fr.).

L’église fut démolie et ses restes servirent à construire l’estrade de l’orgue en 1812. L’église St.-Martin eut depuis lors le statut d’église paroissiale, l’ancien abbé Felix Ohoven remplissant désormais la nouvelle fonction de curé de paroisse.

Dans les années qui suivirent, les bâtiments abandonnés de l’abbaye servirent de logis d’abord à quelques-uns des anciens moines, puis, à partir de 1808, à d’anciens combattants français. La caducité croissante des bâtiments fit décider leur évacuation en 1821 et leur démolition partielle par la municipalité en 1822 ; le cloître se maintint jusqu’en 1839, avant d’être mis à bas à son tour. Victor Hugo, lors de sa visite de deux jours à Cologne, faite dans le cadre de son voyage sur les bords du Rhin, fut témoin de l’ultime phase de cette démolition :

- Le soir, comme les étoiles s’allumaient, je me suis promené de l’autre côté du fleuve, sur la grève opposée à Cologne. J’avais devant moi toute la ville dont les pignons sans nombre et les clochers noirs se découpaient avec tous leurs détails sur le ciel blafard du couchant. À ma gauche se levait, comme la géante de Cologne, la haute flèche de Saint-Martin avec ses deux tourelles percées à jour. (…) De ce beau et sombre ensemble se dégageait dans ma pensée une mélancolique rêverie. Je me disais : — La cité germaine a disparu, la cité d’Agrippa a disparu, la ville de Saint-Engelbert est encore debout. Mais combien de temps durera-t-elle ? (…) J’ai vu aujourd’hui tomber les dernières briques sèches du cloître roman de Saint-Martin, on va y construire un café-Tortoni; (…).

(|Victor Hugo, Le Rhin, Lettre dixième)

Dans l’ensemble, Groß St. Martin offrait, vers le milieu du XIXe siècle, un véritable aspect de désolation : les deux clochetons occidentaux faisaient toujours défaut, et la face nord, que jouxtaient autrefois les bâtiments de l’abbaye, n’était qu’une muraille dépouillée, percée de quasiment aucune fenêtre.

À partir de 1843, la municipalité de Cologne s’engagea financièrement dans la remise en état de l’église. L’édification, contre l’abside septentrionale, d’une nouvelle sacristie, dans le respect des formes romanes, par Johann Peter Weyer, et la nouvelle paroi du vaisseau collatéral nord furent les premiers travaux effectués ; ensuite, en 1847, le clocher fut complété de sa tourelle nord-ouest. Les projets de Heinrich Nagelschmidt, tendant à restaurer fermement la basilique tout entière, furent mis en oeuvre à partir de 1861. Là également, la ville de Cologne s’engagea dans l’entreprise, assumant la moitié des 32000 Taler environ auxquels s’élevaient les frais de restauration. En 1875, l’église Saint-Martin avait ainsi reçu une toiture neuve, vu son pignon occidental rénové, la paroi de son collatéral sud percée de nouvelles baies, et sa tour recouvrer enfin son quatrième clocheton. Le porche fut raccourci de moitié.

De même, l’intérieur de l’église fut promis à une complète rénovation. À cet effet, l’architecte August Essenwein, directeur du Germanisches Nationalmuseum (musée germanique national) à Nuremberg, à qui avait été confiée cette tâche, fit un sort à l’ornementation classiciste de la fin du XVIIIe siècle et s’évertua, dans l’esprit de l’historicisme, de reproduire une iconographie authentiquement médiévale dans la décoration des voûtes, parois et sols.

- Aussi celui qui de nos jours se propose de repenser l’habillage d’une église médiévale ou d’orner une oeuvre d’art dans un sens médiéval devra-t-il, à partir de ce grand cercle, en composer un petit, et le parachever en un poème spirituel. Il suffit de souligner qu’il y a lieu de prendre en considération l’époque à laquelle l’église a été créée et de composer un cycle d’images dans l’esprit de ladite époque.

Essenwein était conscient que son projet ne pourrait, ne fût-ce que pour des raisons matérielles, être réalisé que pas à pas ; c’est pourquoi, tout en restant dans le cadre d’un concept unitaire global, il conçut, pour chaque partie de l’église séparément, un cycle d’images particulier pouvant être contemplé à part. Il était prévu que le travail progresserait d’est en ouest, de « l’essentiel au moins essentiel », et que l’on s’occuperait du sol en dernier.

Les trois espaces principaux de la basilique ― porche, nef et triconque ― devaient donner à voir, d’ouest en est, avec beaucoup de fidélité et de détail, toute l’Histoire sainte. Traditionnellement, le porche, comprenant alors encore ses deux travées, devait représenter le paradis ; huit motifs étaient prévus, de la Création jusqu’à la Chute originelle et l’expulsion du jardin d’Éden. Au portail d’entrée, un agneau symboliserait la rédemption.

Dans le nef, la vie humaine et le monde, ainsi que les rapports de l’homme envers Dieu et les Saints, devaient se trouver représentés dans toutes leurs facettes, y compris, chronologiquement, l’Ancienne Alliance, c’est-à-dire la période située entre Chute originelle et Rédemption chrétienne. La première travée devait contenir des allégories de la succession des temps, la deuxième être consacrée à la sphère terrestre et à ses créatures : élements, conditions météorologiques, les plantes, les animaux ; sur la troisième travée devait s’offrir à l’observateur l’espace extraterrestre infini : soleil, astres, voûte céleste, complété des signes zodiacaux et des phases de la lune. Les piliers devaient porter les effigies de ceux parmi les souverains temporels ayant eu un mérite particulier dans la diffusion de la foi chrétienne : Constantin le Grand, Charlemagne, Godefroid de Bouillon et Baudouin Ier de Constantinople. Tout au long des bas-côtés devaient s’enchaîner des motifs se rapportant à la vie des saints particulièrement vénérés dans cette église.

La travée de croisée devait par sa décoration jouer un rôle de transition entre les illustrations de la nef et celles du chevet : depuis la voûte, la grâce divine devait se déverser sur les hommes, tandis que le sol devait évoquer les trois parties du monde telles qu’on les reconnaissait au Moyen Âge.

Enfin, dans le chevet, au niveau de la croisée et des absides, le cycle de fresques devait se clore par une évocation de toute la gloire divine, sous les aspects de la Sainte Trinité, de nuées d’anges et de la Jérusalem céleste de la Révélation de Saint-Jean.

À partir de 1868, ce grand projet de décoration fut certes mis en oeuvre par le peintre colonais Alexius Kleinertz, mais sous une forme modifiée et simplifiée ; ainsi p.ex. les projets relatifs au porche ne furent pas exécutés. Le chœur exhaussé fut ramené à son niveau d’origine, et l’on fit acquisition de nouvelles orgues et de mobilier neuf. En 1885, les travaux étaient terminés.

Les derniers grands travaux entrepris au XIXe siècle concernèrent les rangées de maisons autour de la face occidentale de la basilique, ― lesquelles maisons furent démolies en 1892, afin de dégager la vue sur le triconque, ― et le comble du clocher, doté en 1894 d’une nouvelle pointe.

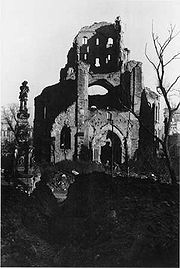

Destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale

Abstraction faite de quelques travaux de consolidation effectués dans les années de 1909 à 1913, et que rappelle une plaque commémorative apposée sur les murs du collatéral nord, Groß St. Martin était, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, restée pour l’essentiel dans le même état de restauration qui était le sien au XIXe siècle, et qui a été décrit ci-haut.

Parmi les nombreuses attaques aériennes que subit Cologne entre 1940 et 1945, il s’en détache cinq en particulier qui causèrent à Groß St. Martin des dommages considérables.

Lors du premier raid aérien « à mille bombardiers » de l’histoire de la guerre, attaque dite Opération Millenium, qui eut lieu dans la nuit du 30 au 31 mai 1942, le comble du clocher et celui de la nef brûlèrent intégralement, tandis que fut aussi détruite la sacristie, qui était accotée à l’abside nord et hébergeait de nombreux objets anciens. La basilique endommagée fut ensuite pourvue, début 1943, d’une toiture de fortune, et la sacristie fut également reconstruite.

Lors du bombardement par tapis de bombes du 29 juin 1943, connu sous le nom d’attaque Pierre et Paul, qui fut l’un des plus violents qu'eut à subir Cologne, faisant 4377 morts dans la ville, de même que lors d’un bombardement en octobre 1943, les dégâts occasionnés à l’église St.-Martin furent relativement limités ; cependant, la chapelle Saint-Benoît, à la conque nord, ainsi que les verrières et le portail furent détruites.

Suite à l’attaque du 6 janvier 1945, les galeries ajourées extérieures des absides croulèrent toutes les trois presque totalement. Les murs de la tour de croisée furent fortement endommagés par un impact direct, et des quatre clochetons d’angle seul celui situé à l’angle nord-est demeura intact. La nef et la voûte du chœur restaient à ce moment-là largement préservées.

Mais le plus dévastateur pour l’église fut l’ultime grand raid aérien sur Cologne, le 2 mars 1945. En effet, lorsque les troupes américaines firent leur entrée dans la Cologne de la rive gauche quatre jours plus tard, ne se tenaient plus debout, au milieu des décombres de la vieille ville détruite à 95%, outre la tour de croisée, avec ses tourelles d’angle réduites à l’état de moignons, que la partie inférieure du triconque et les flancs de la nef. Presque toutes les voûtes se trouvaient soit défoncées, soit s’étaient écroulées tout à fait.

Quoique l’édifice le plus emblématique — à côté de la cathédrale — de la ville de Cologne offrît alors un aspect général de grande désolation, une analyse plus précise des dommages causés livra un diagnostic plus favorable que prévu ; ainsi, en 1947, l’historien de l’art Franz Wolff, comte de Metternich, classa-t-il la basilique dans le groupe des églises colonaises seulement « moyennement endommagées ». Un examen de l’édifice par des experts en 1946 aurait établi qu’une reconstruction poserait beaucoup moins un problème artistique que technique.

Reconstruction et Restauration

Le point de savoir s’il était opportun ou non de reconstruire Groß St. Martin, et, dans l’affirmative, de quelle manière il convenait de le faire, fit l’objet de controverses dès les premières années d’après-guerre. Fallait-il laisser la ruine telle quelle, comme mémorial, ou créer à la place quelque chose de tout à fait neuf, ou encore restaurer l’état ancien? Cette dernière possibilité à son tour appelait une autre question: quel état ancien devait être retenu comme le plus approprié, quel est celui « d’origine »? Cette question concernait plus particulièrement la décoration intérieure de la basilique. Les ornementations dix-neuviémistes historicisantes d’August Essenwein, dont quelques parties avaient été préservées, apparaisaient alors à certains comme un fourvoiement stylistique et artisanal.

Un cycle de conférences ayant pour thème Was wird aus den Kölner Kirchen? (« Quel destin pour les églises de Cologne ?»), qui se tint pendant l’hiver 1946-1947, et auquel participèrent notamment des hommes politiques, des artistes, des conservateur de patrimoine et des architectes connus, fut le reflet du débat alors en cours: à l’argument selon lequel une reconstruction fidèle de l’état d’avant 1939 ne pourrait que déboucher sur une « Colonia Aggrippinensis Attrapolis » de pacotille, sur un « monde d’apparence » peuplé de « fâcheuses copies » (Carl Oskar Jatho), s’ajoutaient d’importantes réserves, concernant en particulier une reconstruction du clocher de Groß St. Martin. L’on cite souvent, à ce sujet, les propos d’Otto Förster, alors directeur du musée Wallraf-Richartz :

- Si nous sommes certes disposés, dans le cas de l’église St.-Martin, de refaire les voûtes, nous voudrions nous garder de ressusciter le clocher trop hâtivement. Il vaut beaucoup mieux qu’il se dresse encore quelque temps comme moignon et serve à rappeler, pour la gouverne de ceux qui viendront après nous, ce que nous possédions et pourquoi nous en fûmes dépossédés — jusqu’à ce que vienne, dans cent ans peut-être, le jour où un grand maître concevra le clocher, qui serait aussi beau, voire plus beau encore, que celui qui a été.

Les sceptiques quant à la reconstruction cependant ne parvinrent pas à faire aboutir leurs vues; sous la direction de l’architecte Herbert Molis et de l’ingénieur en stabilité des constructions Wilhelm Schorn, de premiers travaux de reconstruction et de stabilisation furent entreprises dès 1948. Jusqu’en 1954 l’on travailla à restituer aux conques leurs galeries naines (allem. Zwerggalerien) – arcatures à claire-voie situées directement sous la corniche, qui toutefois demeurèrent provisoirement murées à l’aide de briques. En 1955 fut entreprise la reconstruction de la nef, laquelle se trouva pourvue de nouveau en 1971 d’une paroi occidentale et d’un comble. À partir de 1961, c’est l’architecte colonais Joachim Schürmann qui assuma la responsabilité de la suite des travaux de rénovation de l’édifice et de son aménagement intérieur; son concept a été déterminant de l’état actuel de l’église. En 1965, la tour de croisée retrouvait sa silhouette d’autrefois, la ville de Cologne recupérant du coup un de ses grands emblèmes.

C’est sans doute au fait que la reconstruction s’est étirée sur une quarantaine d’années que Groß St. Martin est redevable de la préservation de ses fresques intérieures dix-neuviémistes. En effet, si au milieu du XXe siècle l’époque historicisante n’avait en général pas bonne presse chez les conservateurs de patrimoine et chez les historiens de l’art, il se produisit dans la décennie 1970 et 1980 un changement de perception et de jugement de cette époque. Les artistes et restaurateurs du XIXe siècle n’avaient en définitive que sollicité les reliquats du moyen âge encore présents afin de façonner l’espace selon ce qu’ils considéraient être « le plus pur esprit médiéval ». De nos jours, l’église Saint-Martin est la seule parmi les églises romanes de Cologne à avoir gardé des fragments peints originaires du XIXe siècle. Cependant, quant à restituer, en la complétant, toute la décoration intérieure peinte, l’on ne put ni ne voulut s’y résoudre.

Après que le nouveau dallage eut été achevé à son tour entre 1982 et 1984 — pareillement aux fresques, les mosaïques d’Essenwein garnissant le sol avaient été en partie préservées — et que dans la foulée l’aménagement intérieur eut également été restauré, Groß St. Martin fut de nouveau, pour la première fois depuis 40 ans, ouverte au public, le 13 janvier 1985. Le 22 juin, l’archevêque de Cologne Joseph Höffner procéda à la consécration de l’autel ; à cette occasion, il déposa dans le reliquaire de l’autel les reliques de sainte Brigitte de Suède, de saint Sébastien et d’Engelbert Ier de Cologne.

Utilisation actuelle et vie religieuse

Le fait qu’il n’y avait plus, après la Seconde Guerre mondiale, de communauté paroissiale distincte attachée à l’église Saint-Martin est donnée comme une des raisons de la très longue durée des travaux de restauration; la paroisse fut en effet dissoute à l’issue de la guerre et ce qui en restait de membres fut invité à rejoindre la paroisse de la cathédrale. Ainsi n’y avait-il pas ici, comme dans les autres églises de Cologne, de forte pression pour hâter les travaux et remettre en état ce lieu de culte le plus rapidement possible, et l’accent pouvait-il être mis avant tout sur la restauration du clocher, eu égard à l’importance de celui-ci pour l’image générale de la ville.

Depuis la reconsécration de l’édifice, les offices religieux étaient célébrés uniquement à l’intention de communautés paroissiales catholiques, en langues espagnole, portugaise et filipino. Le 19 avril 2009, l'église Saint-Martin est redevenue une église monastique avec l'installation d'une communauté des fraternités monastiques de Jérusalem composée de 12 frères et sœur.[2] Les offices des Laudes aux vêpres sont célébrés du mardi au dimanche.[3]

Par ailleurs, l’église est ouverte, à certaines heures, aux croyants et aux visiteurs. Le Förderverein Romanische Kirchen Köln e. V. [4] organise régulièrement des visites guidées dans Groß St. Martin.

Le 11 novembre, jour de la saint Martin, la traditionnelle marche aux flambeaux s’achève par un feu de la saint Martin sur le parvis de l’église, puis, à l’intérieur de celle-ci, la manifestation est clôturée par une prière du soir encadrée d’un programme musical.

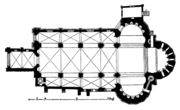

Description de l'édifice

Groß St. Martin est une basilique à trois vaisseaux, à piliers, s’étirant sur trois travées et demie, et dont le chœur, de forme carrée, est entouré sur trois côtés de vastes absides semi-circulaires composant ensemble une forme tréflée, la triconque. Sa longueur, dans le sens est-ouest, est d’environ 50 mètres ; le vaisseau central a une largeur de dix mètres, le transept de plus de 27 mètres. Au-dessus du chœur quadrangulaire se dresse un clocher de 75 mètres de haut, flanqué de quatre clochetons d’angle.

Extérieur

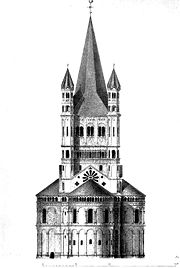

Dessin de Sulpiz Boisserée, XIXe siècle. Le plan en élévation correspond en grande partie à l’aspect actuel.

Dessin de Sulpiz Boisserée, XIXe siècle. Le plan en élévation correspond en grande partie à l’aspect actuel.

L’aspect extérieur est une claire illustration d’un des grands principes d’ordonnance de l’architecture romane à l’ère des Hohenstaufen, savoir : le fait, pour les formes et les structures, de gagner en complexité à mesure que l’on va, sur le plan horizontal, d’ouest en est, et, sur le plan vertical, du socle aux étages supérieurs du clocher.

Triconque et tour de croisée

Clocher et chevet triconque, quand on les aperçoit depuis l’ouest, c'est-à-dire depuis la rive du Rhin et du Fischmarkt, se présentent comme une unité architecturale. Les trois conques, que les murs pignons droits qui ferment le chœur et le transept sectionnent en demi-cylindres coiffés de combles semi-coniques, ont été accotées contre les faces sud, nord et est du chœur. Du reste, ce sont, les formes rondes qui dominent les deux étages inférieurs : les surfaces des conques et les angles du clocher sont scandés au rez-de-chaussée par une couronne de pilastres de faible saillie reliées entre elles par des arcatures aveugles en plein cintre (dites bandes lombardes ou lésènes). Contre la conque nord s’appuie par ailleurs une sacristie de faible hauteur, et cette même conque s’ouvre vers le nord-est par un portail. Le premier étage est semblable à l’étage inférieur, sauf que, d’une part, les arcs en plein cintre sont ici en saillie plus marquée ― au lieu des lésènes plates, les arcs viennent s’appuyer sur des colonnes dont les fûts sont dégagés aux trois-quarts ―, et que, d’autre part, dans chacune des conques, trois des arcades sont percées d’une baie. La transition des deux niveaux (rez-de-chaussée et étage) vers le comble se fait à la fois par une frise simple et, au-dessus de celle-ci, par une arcature à plein cintre et à claire-voie, dite galerie naine (allem. Zwerggalerie) ; visuellement, ces deux éléments forment un bandeau horizontal cerclant d'un bout à l'autre l’ensemble architectural que composent le clocher et les conques. Le mouvement d’approfondissement progressif de la structure, au fur et à mesure de son élévation, trouve ainsi, après les lésènes plates des bandes lombardes, puis les baies vitrées de l’étage, son achèvement dans une succession d’ouvertures complètes sous la forme d’une galerie.

Plus haut, au-delà des combles des absides, les formes droites tendent à prendre le pas sur les rotondités. Les pignons des trois façades qui ferment la nef centrale et le transept sont ornés d’une rosace, tandis qu’à droite et à gauche de chacune de celles-ci s’ouvre une petite fenêtre quadrilobée.

De part et d’autre desdites façades, contre leurs bords verticaux, prennent racine les quatre tours d’angle octogonales, dont le premier étage s’élève jusqu’à la naissance des pignons. C’est à ce niveau aussi que commence à émerger hors de la masse de l’édifice la puissante tour de croisée, faisant presque figure de corps de bâtiment distinct. Les formes rencontrées auparavant – lésènes, baies à arcs plein cintre séparés par des colonnes engagées, et galeries ajourées à colonnes – se retrouvent plusieurs fois dans la suite de la construction : un peu au-dessus du sommet des pignons, une frise, semblable à celle déjà rencontrée, ainsi qu’une arcature plein cintre aveugle rappelant la galerie naine, embrassent simultanément les cinq tours, de telle sorte qu’elles apparaissent, à l’œil, comme enserrées par un même bandeau. Les arcs du clocher central sont d’un dessin plus élancé que ceux aménagés sur les faces des tourelles octogonales. La moulure en saillie située un peu plus haut ceinture également l’ensemble des cinq tours et marque la transition vers les deux derniers étages du clocher de croisée, dont les façades viennent dorénavant, au-delà de cette moulure, se poser légèrement en retrait.

Les façades de la partie supérieure du clocher offrent de nouvelles variations des mêmes éléments structurants déjà présents aux étages de dessous : des lésènes, que relient trois cintres, divisent les quatre surfaces rectangulaires de ces façades en trois grandes arcades, percées chacune de fenêtres géminées ; elles sont ornées près de leur bord supérieur de petites arcatures aveugles. Ces mêmes éléments se répercutent, sous une forme simplifiée, sur les surfaces des tourelles d’angle.

Au-dessus du niveau où, sur le haut, les façades se terminent par une corniche et où vient s’articuler la haute flèche du clocher, les tourelles d’angle, désormais isolées, continuent de s’élever en hauteur sur encore deux petits étages et s’achèvent par une flèche pyramidale plissée. Les motifs antérieurs ― frise, arcades aveugles et galerie à jour ― se retrouvent également dans ces deux étages, à échelle plus réduite.

Nef

D’une longueur relativement faible, la nef, qui se double de part et d’autre d’un étroit vaisseau collatéral, s’étire à partir du chœur en direction de l’ouest.

Sa structuration en quatre travées (ou trois travées et demie, celle la plus proche du chœur n’étant que moitié aussi longue que les trois autres) est reflétée dans l’aspect que prennent, sur sa face extérieure nord, les parois du collatéral et du clair-étage : en effet, des lésènes aménagées ici en écho des quatre travées, et reliées par une frise d’arceaux, déterminent dans ces parois quatre surfaces hautes et étroites. Des quatre pans ainsi délimités dans la paroi du collatéral gauche, trois sont percés de grandes roses, tandis que, parallèlement à ceux-ci, les pans du clair-étage situés en contre-haut s’ouvrent de baies élancées, à arc plein cintre, également au nombre de trois.

La façade méridionale de la nef est, aux roses près, dénué d’ornement, puisque c’est ici que se dressait autrefois, côte à côte avec Groß St. Martin, l’église paroissiale Sainte-Brigitte. Le double retrait de la paroi du collatéral et son tracé légèrement de biais, déterminé par la clocher de Sainte-Brigitte, sont les traces les plus visibles rappelant l’existence jadis d’un complexe de bâtiments incluant l’ancienne église paroissiale ; par ailleurs, le dessin des pavés devant et à côté de Groß St. Martin marquent l’emplacement des fondations de Sainte-Brigitte. À l’heure actuelle, la face sud de la nef est en majeure partie soustraite au regard de l’observateur par des constructions, nommément le Centre international Groß St. Martin, dont le portail ne donne accès qu’à une petite cour intérieure et à l’entrée sud de la basilique.

À l’ouest, la face frontale de la nef présente un aspect légèrement asymétrique. Si en effet, à gauche, la frise d’arceaux du collatéral nord, déjà signalée, après avoir contourné l’angle, se prolonge sur la façade occidentale en s’élevant parallèlement à la ligne inclinée du demi-pignon qui clôt ledit collatéral, le semi-pignon du collatéral opposé (sud) en revanche apparaît dépouillé et sans ornement ; de même, alors que dans le mur qui ferme le collatéral nord a été pratiquée une fenêtre haute et élancée, en gothique tardif, ornée d’entrelacs, et se terminant par une ogive, le mur du collatéral sud n’est quant à lui percé que d’une petite ouverture à arc plein-cintre.

Un portail richement ornementé donne entrée au vaisseau central : une arcade à ogive gothique s’appuie de part et d’autre sur deux pieds-droits constitués chacun de quatre colonnes engagées, dont celle située côté droit le plus à l’extérieur se dresse à une distance plus grande du portail, créant une légère asymétrie. Trois de ces colonnes se prolongent vers le haut en une ogive, formant archivolte ; deux d’entre elles sont ouvragées avec une extrême finesse, et deux autres sont ornées, à la base de la voussure, d’une petite figure de lion. L’asymétrie de la façade occidentale s’explique par la présence autrefois d’un porche à cet endroit, lequel porche ne fut pas reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, mais dont les lignes de fondation sont marquées sur le sol.

Intérieur

Quoique la basilique présente à l’intérieur l’empreinte des différentes phases de sa construction (ainsi, certains tronçons de la nef laissent voir, au contraire de la tour de croisée purement romane, de nettes influences gothiques), les diverses parties qui composent l’édifice se fondent harmonieusement l’une dans l’autre sans discontinuité.

Vaisseau central

Ce qui, en premier lieu, donne corps au vaisseau central sont deux rangées de trois amples arcades romanes appuyées sur des piliers, qui ouvrent la nef vers les collatéraux. Une moulure courant au-dessus de ces arcades et ceinturant toutes les trois parois de la nef centrale marque la base du triforium aménagé à l’étage: là en effet, derrière des arcs d’ogive gothiques, reposant sur des colonnettes de coupe ronde, et au nombre de trois par travée, se trouve une étroite galerie.

Les arcades du triforium forment la transition vers le clair-étage, dont les six pans (trois de chaque côté) sont percés chacun d’une grande fenêtre à arc plein-cintre.

Cette même structuration en trois parties superposées est poursuivie sur la paroi qui clôt la nef à l’ouest : l’étage inférieur est rythmé par un alignement de trois arcs en plein-cintre, dont celui situé au centre accueille le portail d’entrée, tandis que les deux arcs latéraux, de dimension légèrement moindre, renferment de hautes et étroites niches rondes. La quasi totalité de la surface s’étendant au-dessus du portail et de la moulure susmentionnée est occupée par un ensemble de trois vastes baies vitrées à arc plein-cintre.

Les trois portions de voûte de la nef, de forme approximativement carrée, retombent sur des colonnes à section ronde, lesquelles se prolongent vers le haut jusqu’aux sommets des travées sous forme de minces arcs-doubleaux épousant le profil ogival de la voûte.

A l’ouest, la transition entre nef et chœur est assurée par une travée intermédiaire, qui se distingue nettement des trois travées occidentales : barlongue (c.-à-d. de forme rectangulaire, dont le côté le plus long est perpendiculaire à l'axe de la nef), cette travée est supportée par de vigoureux faisceaux de colonnes rondes, qui du sol s’élèvent directement et sans interruption jusqu’au sommet de la voûte. Une moulure, similaire à celles des travées occidentales, se déroule à une hauteur nettement moindre que dans les trois premières travées. Si, à l’étage, la transition vers le clair-étage se fait pareillement au moyen d’un ensemble de trois arcades, celles-ci sont, au contraire de la nef, encore résolument romanes ; de ces trois arcs plein-cintre, celui du milieu dépasse en hauteur les deux latéraux. Une particularité de cette travée de jonction est sa colonne sud-ouest, qui porte l’unique chapiteau sculpté que compte la basilique. Celui-ci représente la tête d’un homme et celle, ornée de tresses, d’une femme, dans lesquels on a voulu voir les effigies du légendaire fondateur Pépin et de son épouse Plectrude.

Collatéraux

Comme cela est décelable à l’extérieur (voir ci-dessus), le collatéral nord et le collatéral sud diffèrent sensiblement l’un de l’autre, cette asymétrie étant liée à la circonstance que contre le flanc méridional de la basilique se dressait autrefois l’ancienne église Sainte-Brigitte, ce qui eut une certaine incidence sur la structure de la basilique. Les nefs latérales s’ouvrent chacune par trois grandes roses vers l’extérieur. Des deux entrées latérales, seule la méridionale est encore utilisée aujourd’hui. Dans le collatéral nord se trouve un escalier conduisant à la crypte ainsi qu’à des vestiges romains mis au jour sous l’église.

Aux trois travées occidentales quasi carrées de la nef répondent, au niveau des collatéraux, tant au nord qu’au sud, trois travées rectangulaires à croisée d’ogives ; la travée de jonction, en revanche, est jouxtée de part et d’autre d’une travée collatérale carrée. Celui qui, se tenant dans la nef, porterait le regard seulement sur les parois latérales pourrait en un premier temps ne pas s’aviser que le collatéral sud est plus exigu ; cependant, la différence de largeur devient évidente lorsque l’on examine les parois respectives fermant à l’ouest les deux collatéraux : alors que la paroi nord, plus large, comporte une vaste niche ronde, semblable à celles ornant la nef centrale, la paroi ouest du collatéral sud ne présente qu’une étroite niche ― c’est en effet ici que se dressait autrefois le clocher de l’église Sainte-Brigitte.

Chœur

Le chœur, se présentant au sol comme une surface carrée d’environ 10 mètres de côté, est encadré sur ses côtés nord, est et sud par trois paires d’arcs plein-cintre monumentaux, dont la taille approche la hauteur totale de la travée intermédiaire et celle des trois étages du vaisseau central. Ces arcs font la jonction entre le chœur et les trois conques, voûtées en cul-de-four, et toutes trois d’une hauteur égale au chœur.

La voûte en forme de baldaquin et les arcs sont supportés par de hauts et vigoureux faisceaux de colonnes. Une moulure à mi-hauteur ― un peu moins élevée que dans la travée intermédiaire ― court tout autour des parois de la triconque et paraît donner appui à une rangée d’arcades plein-cintre prenant naissance juste au-dessus. Cette rangée fait alterner des arcs plus étroits et d’autres ― au nombre de trois par abside ― plus larges et destinés à accueillir chacun une embrasure. Entre les colonnettes du premier étage et la paroi percée de fenêtres s’étire, à l’instar de la nef, une étroite galerie, laquelle conduit, dans l’espace compris entre les paires de grands arcs, à des petites cages d’escalier donnant accès à la galerie sise au-dessus des nefs latérales ainsi qu’à la galerie naine.

Le sol de l’abside orientale est plus élevé d’environ neuf marches que le reste du chœur. Dans l’abside nord s’ouvre, au nord-ouest, le grand portail septentrional, tandis qu’une porte grillagée communique, par une étroite rampe d’escalier, avec la ci-devant sacristie, laquelle fait aujourd’hui office de trésor et demeure d’ordinaire inaccessible au public. Tout le long des parois du rez-de-chaussée, dans chacune des trois absides, ont été aménagées des niches rondes, encadrées de colonnettes ; dans celles de l’abside méridionale sont disposées des figures d’anges, les niches des conques est et nord restant en revanche inoccupées.

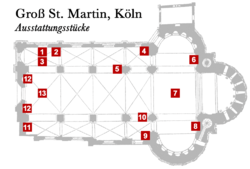

Décoration et mobilier

Alors que, dès le XIXe siècle, il ne subsistait déjà plus que peu de chose de la décoration ancienne de l’église, la majeure partie des autels, sculptures et objets d’art d’origine encore en place au milieu du XXe siècle fut, de surcroît, perdue dans les destructions de la Seconde Guerre mondiale. La décoration intérieure actuelle se compose des quelques rares objets du XIIe au XVIe siècles qui ont été préservés, d’une série de pièces acquises par achat ou donation et datant de diverses époques, ainsi que de quelques œuvres d’art modernes datant des années 1980. Dans le texte qui suit, les objets d’importance seront décrits avec quelque détail, et les autres évoqués brièvement (les chiffres entre parenthèses indiquent l’emplacement de l’objet concerné sur le plan ci-contre à gauche).

Vestiges d’un autel du Christ en croix

Il s’agit d’un autel de la croix créé en 1509 à l’instigation du maire de Cologne d’alors, Johann von Aich. L’autel changea plusieurs fois d’emplacement : sur les cartons dessinés par Essenwein au XIXe siècle, il se dresse encore contre le mur nord de l’église, mais sans qu’y soit visible l’arcade de pierre qui l’encadrait autrefois, et qui avait probablement été recouverte d’une couche de crépi ; toutefois, au début du XXe siècle, il est décrit comme se trouvant contre le pilier médian nord de la nef. En tout état de cause, le groupe de la Crucifixion ornait le haut de l’autel, alors que le groupe de la Mise au tombeau formait le dessous de la table d’autel.

Aujourd’hui, l’ensemble de la Crucifixion se trouve de nouveau à l’emplacement que l’on suppose être celui d’origine, à savoir contre la partie occidentale de la paroi nord, où, du reste, a été redécouverte, à l’occasion des travaux de restauration entrepris après la guerre, l’ancienne arcade de pierre ; le groupe de la Mise au tombeau a été installé quelques mètres plus à droite de cet emplacement, dans une niche mise au jour également aux alentours de la même date. (1)

Groupe de la crucifixion

Les sculptures du groupe de la crucifixion comprennent le Christ crucifié, sa mère la Vierge Marie et l’[[Jean (apôtre) |apôtre Jean]]. Des figures qui autrefois décoraient l’arcade gothique encadrant le groupe, n’ont été conservées que trois petites statuettes représentant Adam et Ève ainsi que, suppose-t-on, un prophète ; pour le reste, l’arcade a été entièrement érodée par le temps.

Tilman van der Burch, un des rares sculpteurs sur pierre et sur bois de la fin du XVe siècle dont le nom soit attesté sur un document, passe pour être le créateur de ces sculptures. Pour sa figure du Christ en croix, élaborée avec une grande précision anatomique, il usa de détails réalistes : les yeux sont clos, à une mince fente près, et les marques de la douleur sont inscrites sur son visage ; les côtes sont proéminentes et la blessure sur le côté est ample et bien visible. Si les figures de Marie à gauche et de Jean à droite de la croix semblent s’opposer par leur attitude, les deux personnages néanmoins sont bien accordés l’un à l’autre : tandis que Marie baisse le regard dans une tranquille affliction, Jean se tourne vers le crucifié avec un regard et des gestes pathétiques. (1)

Groupe de la mise au tombeau

Est considéré également comme appartenant au même autel de la croix le groupe sculpté dit de la mise au tombeau, lequel comprenait à l’origine, outre le Christ défunt, sept personnages, tous représentés aux trois quarts ; une des figures de femme n’a plus été retrouvée après la Deuxième Guerre mondiale. Les effigies de Jean et de Marie ressemblant fortement, pour l’exécution et la physionomie, à celles du groupe de la crucifixion, l’on admet qu’ils proviennent de l’atelier du même artiste, Tilman van der Burch.

De la même façon que dans le calvaire de l’autel, le Christ défunt est figuré ici avec un certain nombre de détails anatomiques, tels que des veines proéminentes et des piqûres sur le front, identifiables comme stigmates de la couronne d’épines ; il est étendu, la tête penchée légèrement sur la gauche, au centre d’un linceul que tiennent par les deux bouts Nicodème et Joseph d’Arimathie. La Vierge Marie, reconnaissable à sa sobre cape bleue, soulève légèrement le bras du défunt, exhibant ainsi au regard le stigmate de la main droite. À la droite de Marie se tient Jean, troisième figure masculine de l’ensemble, en l’occurrence d’un aspect tres juvénile. Alors que le Christ et les personnages aux deux extrémités du linceul sont presque en grandeur nature, les bustes des femmes et de Jean apparaissent nettement plus petits, ce qui les situe, par un effet de perspective, plus à l’arrière-plan. Dans la littérature spécialisée, l’on a voulu voir dans la pleureuse la plus proche de la Vierge Marie le personnage de Marie-Madeleine.

Les autres figures de femme se tenant à la droite de Marie, primitivement au nombre de trois et dont seules deux ont été conservées, se signalent, ainsi que les deux figures masculines aux extrémités du linceul, par une vêture assez somptueuse, exécutée avec grand détail, et contemporaine de l’artiste. (2)

Fonts baptismaux

Les fonts baptismaux, taillés dans du grès clair, et disposés devant le groupe de la crucifixion, datent de l’époque des Hohenstaufen. En raison de leur forme et de leur décoration, ces fonts sont rangés parmi les oeuvres de pierre les plus intéressantes de la première moitié du XIIIe siècle.

La cuve, répondant à un plan octogonal allongé, a ses parois extérieures ornées d’une frise de huit grandes rosettes, lesquelles, chevauchant les arêtes verticales, se distribuent de manière uniforme sur les huit pans d’inégale largeur de la cuve. À quatre des huit angles, des têtes de lion ont été taillées ; hors de leurs gueules se déroule une mince frise de feuilles d’acanthe qui vient cerner le bord supérieur de la cuvette.

Jusqu’à la destruction de l’église pendant la guerre, les fonts baptismaux avaient un couvercle en cuivre ; la couverture actuelle, en bronze, est l’oeuvre du sculpteur Karl Matthäus Winter, originaire de Limburg an der Lahn, qui y grava des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, qu’il articula en une séquence continue d’images.

Il y a des raisons de supposer que ces fonts ont été récupérés de l’ancienne église Sainte-Brigitte ; celle-ci reçut en 1510 de nouveaux fonts en laiton. (3)

Triptyque des Rois mages

Le triptyque actuellement exposé contre le pilier nord-est de la nef, fut réalisé aux alentours de 1530 et provient vraisemblablement d’un atelier situé en Rhénanie inférieure. S’y trouvent représentées deux scènes de l’enfance de Jésus, peintes dans le langage pictural de la Renaissance néerlandaise : au centre, l’adoration des mages, à gauche, Marie et Joseph dans la contemplation silencieuse de leur fils, et, sur le volet droit, la circoncision de l’enfant Jésus.

Le tableau, qui fait, tout ensemble, 72 cm de large et 102 cm de haut, a été exécuté à l’huile sur panneau de bois et faisait partie du mobilier primitif de Groß St. Martin à l’époque où elle était église abbatiale. (5)

Autres éléments de mobilier

Statue de Brigitte de Kildare ; (11)

Statue de Brigitte de Kildare ; (11)

- Christ souffrant : la figure en bois, presque en grandeur nature, date du XVIe siècle et est peut-être originaire du même atelier que les groupes de la crucifixion et de la mise au tombeau. (9)

- Statue de Saint Élophe : cette sculpture de bois, de date incertaine, mais dont on sait qu’elle ne remonte pas au-delà du XIIe siècle, montre le geste miraculeux du deuxième patron de l’église (après saint Martin), qui aurait, après sa décapitation, tenant sa tête dans la main, choisi l’emplacement de sa propre sépulture. La statue fut acquise en 1986 sur le marché de l’art. (8)

- Autel dédié à Marie avec icône : l’icône, en provenance de Russie centrale, est supposée remonter au XVIIe siècle ; également achetée sur le marché de l’art, elle est un don des travailleurs occupés à la reconstruction de l’église. (4)

- Chemin de croix : les 14 tableaux composant ce chemin de croix, qui datent du début du XXe siècle, sont issus d’une collection privée ; ils ont été apposés le long de la paroi du collatéral sud. Non numéroté

- Autel du Saint-Sacrement avec tabernacle : le tabernacle moderne de l’autel secondaire nord fut créé ― comme le couvercle des fonts baptismaux ― par l’artiste contemporain Karl Matthäus Winter en 1984. (6)

- Autel de croisée avec lustre en cerceau : la sobre table d’autel en pierre, doté d’un sépulcre (c’est-à-dire d’une cavité où se conservent des reliques de saint), fait également partie de l’ameublement moderne de l’église. Le lustre en cerceau suspendu au-dessus de lui, en acier inoxydable, coïncide par son diamètre de 4,20 mètres avec la diagonale de la table d’autel. Ces deux objets ont été conçus par Joachim Schürmann, un des architectes chargés de la reconstruction de l’après-guerre. (7)

- Orgue : un orgue-armoire d’Italie méridionale datant du XIXe siècle, de facture assez simple, est venu remplacer les grandes orgues disposées autrefois sur une tribune au fond de la nef. (10)

- Chapelle Sainte-Brigitte : la niche étroite aménagée dans la partie sud de la paroi occidentale, autrefois contiguë à l’église Sainte-Brigitte, abrite aujourd’hui une statue de l’abbesse irlandaise Brigitte de Kildare, qui passa sa jeunesse dans un milieu paysan. Les « sept vaches grasses » bibliques, qu’évoquent les restes d’une mosaïque incorporés dans le sol au bas de la niche, peuvent être vues comme une allusion à ce détail biographique. (11)

- Statues des apôtres Pierre et Paul : disposées dans les niches du fond, deux statues grandeur nature du sculpteur Peter Josef Imhoff flanquent la grande porte occidentale de part et d’autre. Leur provenance n’a pu être élucidée ; il semblerait que le cycle sculptural complet ait compté quatre figures. (12)

- Croix moderne en bois : devant le portail occidental est étendue sur le sol, à l’endroit où s’amorce l’allée centrale de la nef, la monumentale et très abstraite croix de bois créée par Franz Gutmann ; conçue à l’origine pour orner une salle de méditation à l’abbaye de Siegburg, mais répudiée par celle-ci, elle trouva à s’héberger dans Groß St. Martin. (13)

- Cycle de vitraux : le nouveau cycle de verrières, que l’artiste Hermann Gottfried, dans le cadre de la restauration de l’église, dessina pour Groß St. Martin dans les années 1980, n’a pas encore été exécuté complètement. Les absides, avec les trois fenêtres qu’elles comportent chacune, seront ainsi tour à tour consacrées à un des trois saints patrons de l’église : saint Éloph au nord, sainte Brigitte au sud et saint Martin dans l’abside orientale. À ce jour, seules les trois fenêtres orientales sont achevées : elles se composent de vitraux représentant des épisodes de la vie de saint Martin. Au contraire des verrières de la nef et des baies occidentales, les fenêtres orientales se signalent par leurs vives couleurs contrastées à dominante rouge. La thématique des six fenêtres de la nef se rapporte aux six jours de la Création ; les trois fenêtres de la façade ouest ont pour thème la Vierge Marie.

Cloches

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les quatre cloches, qui, conformément à la coutume ancienne, sonnaient en des1–es1–f1–ges1 , furent toutes détruites. La sonnerie actuelle se compose de cinq cloches de volée en bronze, coulées dans les années 1984/85 par Florence Hüesker dans la ville de Gescher (non loin de Münster, Westphalie) et financées par des fondations. Par leur construction lourde (paroi de forte épaisseur) et de leur suspension à un beffroi en bois, les cloches gagnent en résonance et en tempérament. Pour l’angélus, c’est la cloche 3 qui est sonnée, pour les messes du dimanche, l’on fait résonner les cinq cloches tout ensemble et sans distinction.

N° Nom Diamètre

(mm)Poids

(kg)Nominal

(16tel)Inscription 1 Marie 1580 2600 c1 ±0 Sancta Maria – uni deo et Sanctae Mariae

omins honor et gloria2 Martin 1150 1140 f1 +1 Sanctus Martinus – per intercessionem

Sancti Martini da pacem Domini diebus nostris3 Elophe 1070 820 g1 +1 Sanctus Eliphius – sum campana pii

qui nos defendit Sancti Eliphii4 Brigitte 940 570 a1 +1 Sancta Brigida – ut in omnibus deus

glorificetur5 Ursula 750 307 c2 +2 Sancta Ursula – protege civitatem tuam ubi

cam sodalibus tuis gloriosum sanguinem refundistiLes douze grandes basiliques romanes de Cologne

Cologne possède une remarquable série de douze grandes basiliques romanes de style rhénan, situées pour la plupart à l'extérieur de l'enceinte romaine (construite au Ier siècle ap. J.-C.), mais à l'intérieur de la plus grande enceinte médiévale (le Ring):

- St. Andreas, située Komödienstr.

- St. Aposteln, située Place Neumarkt

- , située Caelienstr. et devenue le musée Schnütgen-Museum

- , située Georgplatz

- , située Gereonsdriesch

- , située Kunibertsklosterg.

- St. Maria im Kapitol, située Marienplatz

- , située An Lyskirchen

- Gross St. Martin, située An Gross St. Martin

- St. Pantaleon, située Am Pantaleonsberg, consacrée en 980 et agrandie en 1160

- , située Im Ferkulum

- , située Ursulakloster

Dans le vocabulaire architectural, "basilique" désigne une église sans transept. La basilique est la forme primitive et fondamentale du temple chrétien. À la différence de la basilique civile romaine, on y pénètre par le pignon (le petit côté).

Notes et références

- ↑ Gerta Wolff: Das römisch-germanische Köln, 5e édition, pages 242–245, J. P. Bachem.

- ↑ Bienvenue sur le site des futures Fraternités de Cologne

- ↑ Horaires des offices

- ↑ 'Association de promotion des églises de Cologne'

Source

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Groß St. Martin ».

- Portail de l’architecture chrétienne

- Portail de l’Allemagne

- Portail du Moyen Âge ancien

Catégories : Église de Cologne | Histoire de l'architecture | Architecture romane | Art roman | Architecture religieuse du Moyen Âge

Wikimedia Foundation. 2010.