- Aurelius Augustinus

-

Augustin d'Hippone

Augustin d'Hippone Philosophe berbère

Antiquité tardive

Naissance : 13 novembre 354 (Thagaste, actuelle Souk-Ahras, Algérie) Décès : 28 août 430 (Hippone, actuelle Annaba, Algérie) École/tradition : Néoplatonisme chrétien, Augustinisme Principaux intérêts : Métaphysique, Théologie, Éthique, Politique, Rhétorique, Exégèse biblique Idées remarquables : Théorie du temps / Fond secret de l'âme / Théorie de la Trinité / Cité de Dieu Œuvres principales : Confessions

La Cité de Dieu

De la TrinitéInfluencé par : Platon, Plotin, Bible, saint Ambroise A influencé : Boèce, Anselme, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Duns Scot, Maître Eckhart, Guillaume d'Ockham, Luther, Calvin, Pascal, Malebranche, Gilson, Heidegger, Arendt, Ricoeur Augustin d’Hippone (latin : Aurelius Augustinus), ou saint Augustin, né à Thagaste (actuelle Souk-Ahras, Algérie) le 13 novembre 354, mort le 28 août 430 à Hippone (actuelle Annaba, Algérie), était un philosophe et théologien chrétien de l’Antiquité tardive, évêque d’Hippone, et un écrivain berbère[1], né d'un père citoyen romain, et d'une mère berbère[2], Sainte Monique.

Il est l’un des principaux Pères de l’Église latine et l’un des 33 Docteurs de l’Église. Les catholiques le fêtent le 28 août, anniversaire de sa mort. Son tombeau se trouve à Pavie. Après saint Paul, il est considéré comme le personnage le plus important dans l’établissement et le développement du christianisme occidental[3]. Il a été également le penseur le plus lu en Occident.

Saint Augustin est le seul Père de l’Église dont les œuvres et la doctrine aient donné naissance à un système de pensée : l’augustinisme. Son influence est marquée à travers les âges, depuis Paul Orose jusqu’à Paul Ricœur, en passant par Anselme de Cantorbéry, Thomas d’Aquin, Martin Luther (moine augustin d'Erfurt), Jean Calvin, Pascal, Adolf von Harnack, Hannah Arendt... Elle a rayonné sur toute l'histoire de l'Église : l’augustinisme imprégna en effet toute la réflexion philosophique et théologique médiévale, puis alimenta les débats lors de la Réforme protestante, puis encore le jansénisme. Les débats suscités par l'interprétation de l’augustinisme ont largement contribué aux conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine.

Sommaire

- 1 Biographie

- 2 Doctrine

- 3 Une erreur d’appréciation augustinienne : les antipodes

- 4 Points de vue et jugements

- 5 Bibliographie

- 6 Notes

- 7 Voir aussi

Biographie

L’enfance et la jeunesse, de 354 à 383

Augustin narre sa jeunesse dans ses Confessions[4].

Lorsqu'Augustin naît, la ville de Thagaste existe depuis environ 300 ans[5] (actuelle Souk-Ahras, Algérie), ville d'Afrique du Nord appartenant à l'empire romain (province de l'Afrique proconsulaire, et de l'ancien royaume de Numidie). La ville de Thagaste est située à plus de 90 km de la Méditerranée et à 600 mètres d'altitude. À l'époque d'Augustin, elle était surtout peuplée de légionnaires réformés, reconvertis en fermiers ou en petits commerçants, de Berbères et de Puniques qui, comme la plupart des gens d'Afrique, étaient tenus en peu d'estime par les habitants de Rome.

Le père d'Augustin, un citoyen romain païen du nom de Patricius, d'origine modeste, n'avait pas fait d'études. Son épouse, Monique était une chrétienne berbère[6]. Elle convertit son mari au christianisme à la fin de sa vie et ne cessa jamais d'espérer qu'Augustin rejoigne sa religion. Si ce dernier ne fut pas baptisé à la naissance, c'est parce que ce n'était pas encore l'usage de baptiser les enfants. Il était même courant au début de la chrétienté de baptiser sur le lit de mort [en effet, le baptême efface tous les péchés mais on ne peut être baptisé qu'une fois; plus tard l'usage du sacrement de pénitence (la confession) permettra de baptiser dès que possible en ayant recours à la confession en cas de péché].

Augustin avait un frère, Navigius, et une sœur, future supérieure du monastère d'Hippone. Leur langue maternelle est le numide (qu'il cite clairement dans son œuvre Les Confessions),[7] mais sa culture est foncièrement latine[8] : élève doué mais indocile, il détestait l’école et craignait le châtiment de ses maîtres.

La principale façon de s'élever socialement consistait en l'éducation, et le père d'Augustin amassa des économies pour que ses fils puissent bénéficier d'une éducation classique. Augustin se destinait au métier d'avocat. Il étudie d’abord à Madaure avec des professeurs païens (actuelle M'daourouch, Algérie) à partir de l’âge de quinze ans, où les études sont centrées sur l’éloquence et la mémoire, ce qu’il critiquera dans ses Confessions (livre I).[9] Son père manquant d'argent, il dut revenir à la maison familiale alors qu'il avait seize ans. À cette époque, il commet de menus larcins avec des compagnons peu recommandables. Ainsi du célèbre 'vol des poires'[10] commis non par besoin, mais le plaisir de la transgression.

« Arbor erat pirus in vicinia nostrae vineae pomis onusta nec forma nec sapore illecebrosis. Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera ingentia non ad nostras epulas, sed vel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret. - Traduction : "Dans le voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n’avaient aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secouer et dépouiller cet arbre, vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu’à cette heure, selon notre détestable habitude, et nous en rapportâmes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter aux pourceaux : simple plaisir de faire ce qui était défendu." »Alors qu'Augustin va sur ses dix-sept ans, son père réussit à épargner suffisamment pour qu'il puisse reprendre ses études à Carthage. Il raconte le climat d'extrême sensualité de cette ville d'Afrique du Nord (« la chaudière des honteuses amours »), les plaisirs de l’amour et du théâtre :

« Veni Carthaginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitiosorum amorum[11]. - Traduction : Je vins à Carthage où j'entendais bouillonner autour de moi la chaudière des amours infâmes. »On notera, au passage, le latin flamboyant d'Augustin, dans le style apprécié des Romains d'Afrique. Les jeux de mots et les chiasmes abondent, comme dans le passage très connu qui suit la phrase citée plus haut :

« Nondum amabam sed amare amabam et secretiore indigentia oderam me minus indigentem. - Traduction : Je n’aimais pas encore, mais j’aimais aimer et par une indigence secrète, je m’en voulais de n’être pas encore assez indigent. »Cet aspect de sa vie, évoqué avec une certaine complaisance, fait l'objet d'un jugement sévère d'adulte à l'endroit d'une psychologie adolescente.

« Je feignais d’avoir fait ce que je n’avais pas fait, pour n’être pas jugé d’autant plus méprisable que j’étais plus innocent et tenu pour d’autant plus vil que j’étais plus chaste.[12] »Il connaît très jeune la femme avec laquelle il vivra pendant quatorze ans et de laquelle il aura un fils, Adéodat, dont il fait son interlocuteur dans le dialogue Du maître. C'était une pratique courante à l'époque, de prendre une concubine. Si l'on ne sait pratiquement rien sur la concubine d'Augustin, pas même son nom, on peut penser qu'elle était chrétienne[réf. nécessaire] par le choix du nom de leur fils, signifiant Don de Dieu. Il rencontre à Carthage des missionnaires manichéens, vraisemblablement perses : matérialistes, ils ont une approche littérale de la Bible. Celle-ci ne lui semblait pas avoir beaucoup de sens, et le manichéisme permet alors de répondre à ses attentes. Il rejoint ainsi cette société alors illégale et fonctionnant en un groupe fermé. Le manichéisme lui permet d'éliminer certains remords pour les mauvaises actions commises, dans la perspective qu'ils ne sont pas le fait de l'homme lui-même. Augustin se fait alors prosélyte de ce culte séduisant, et organise des débats dans les rues de Carthage, où il ridiculise les chrétiens. De retour à la maison, sa mère est choquée par sa nouvelle foi et refuse de le recevoir.

Augustin vise alors le professorat de rhétorique. Parmi les autres événements qui vont jouer un rôle important dans sa vie, on peut citer la lecture de l'Hortensius de Cicéron, qui suscite en lui un profond désir de sagesse et celle des Écritures, dont il juge le style plutôt grossier en comparaison de celui des auteurs latins. Il retourne à Thagaste en 375 et y enseigne la grammaire. À la suite d’un prix de poésie, il devint familier du proconsul de Carthage, Vindicius, qui, s’apercevant de la passion d’Augustin pour l’astrologie, parvient à l’en détourner en lui faisant voir que le succès de quelques prédictions n’est que le fruit du hasard :

- « Puisqu’il arrive souvent, disait Vindicius, qu’en ouvrant à l’aventure le livre d’un poète avec l’intention d’y trouver quelque lumière dont on a besoin, on tombe sur tel vers qui s’accorde merveilleusement avec ce que l’on y cherche, bien qu’en le composant ce poète eût, sans doute, tout autre chose dans l’esprit, il ne faut pas s’étonner si, poussé par quelque instinct secret qui le maîtrise et sans même savoir ce qui se passe en lui, par pur hasard enfin et non par sa propre science, les réponses d’un homme s’accordent quelquefois avec les actions et les aventures d’un autre homme qui vient l’interroger. » — Les Confessions, Livre IV, Chap. 3.

Il écrit sa première œuvre, une œuvre d’esthétique, De Bono et Apto, aujourd'hui perdue, en 380. C'est aussi à ce moment qu'il commence à avoir des doutes envers les Manichéens, dont il trouve la doctrine simpliste. Il rencontre l'évêque manichéen Fautus (dit 'le lacet du diable') Faustus admet, bien qu'il soit censé être très savant, être incompétent dans le domaine de l'astronomie. Décidément cette secte ne lui apportera pas la Vérité puisque son représentant, après avoir écrit tant de choses à propos du ciel, des étoiles et des éclipses, confesse son ignorance en la matière. Augustin quitte à ce moment Carthage pour Rome, l'imagerie hagiographique a fixé la scène de sa mère en pleurs sur les docks.

De Rome à Milan : la conversion d’Augustin

À Rome, où il est professeur de rhétorique, Augustin fréquente les académiciens pour qui la vérité est inconnaissable.

En 384, il gagne Milan envoyé par le sénateur Quintus Aurélius Symmaque dont il est le protégé[13].

« On demanda de Milan au préfet de Rome un maître de rhétorique pour cette ville, qui s’engageait même à faire les frais du voyage, et je sollicitai cet emploi par des amis infatués de toutes les erreurs manichéennes, dont, à leur insu comme au mien, mon départ allait me délivrer. Un sujet proposé fit goûter mon éloquence au préfet Symmaque, qui m’envoya. -Les Confessions, Livre V, ch. 13, 23[14] »À Milan, il se retrouve au cœur d'une société fréquentée par les poètes et les philosophes, particulièrement des platoniciens. Sa mère finit par l’y rejoindre. Il y rencontre Ambroise de Milan, l'évêque chrétien de la ville dont il suivit les homélies avec assiduité. À cette époque, influencé par les discours d’Ambroise, il décide de rompre avec le manichéisme, « ne croyant pas devoir, en pleine crise de doute, me maintenir dans une secte au-dessus de laquelle je plaçais déjà un certain nombre de philosophes. » Ambroise lui montre en particulier une lecture alternative de la Bible, non pas littérale, mais symbolique. Il envisage de se marier : une riche union pour laquelle il doit encore attendre deux ans, la jeune fille n'ayant pas encore l'âge. Pour rendre possible ce mariage, il renvoie sa concubine avec laquelle il vivait depuis quinze ans. Certaines thèses proposent que sa mère a joué un rôle dans le renvoi de sa concubine. Augustin ne pouvant patienter, prend alors une nouvelle maîtresse.

C’est à ce moment qu’Augustin, tourmenté par le problème du mal, se convertit au christianisme en août 386, donc tardivement puisqu’il a presque 32 ans (mais en fait il s’agit d’une religion qu'il connaît pratiquement depuis toujours). Il dit lui-même dans ses Confessions qu’il l'a tétée avec le lait maternel. En fait, la conversion d'Augustin est moins une conversion au christianisme qu'une conversion au paulinisme. Sa découverte des épîtres de saint Paul lui fait voir tout à fait différemment non seulement le christianisme qu'il connaissait, mais aussi le judaïsme. Il est remarquable qu'à une date aussi tardive que la moitié du IVe siècle, on puisse connaître le christianisme sans connaître Paul. Nous pouvons donc supposer qu'à Carthage, grande cité de l'Empire, la communauté chrétienne ignorait saint Paul.

Dans le chapitre XII du livre VIII des Confessions, il relate les circonstances qui l'ont poussé à abandonner l'enseignement pour la vie monastique. Pour résumer : une voix l'aurait incité à prendre le livre de l'Apôtre Paul, l'ouvrir au hasard et lire le premier passage venu, faisant ainsi de la bibliomancie. Il lut alors : Point de ripailles ni de beuveries ; point de stupre ni de débauches ; point de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises.. Toutefois le fait de devenir chrétien ne lui fait pas envisager d'être prêtre.

Description de la conversion (chapitre XII, livre VIII, Confessions)« Ainsi, disais-je, et je pleurais dans l'extrême amertume de mon cœur broyé. Et voici que j’entends une voix venue de la maison voisine, celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais qui, sur un air de chanson disait et répétait à plusieurs reprises : « Prends, lis ! Prends, lis ! » Et aussitôt, changeant de visage, je me mis à réfléchir intensément, en me demandant si dans un jeu une telle ritournelle était habituellement en usage chez les enfants. Mais, il ne me revenait pas de l’avoir entendue quelque part. Et, refoulant l’assaut de mes larmes, je me levai, ne voyant d’autre interprétation à cet ordre divin que l’injonction d’ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais.Je venais, en effet, d'apprendre qu'Antoine avait tiré de la lecture de l'Évangile pendant laquelle il était survenu par hasard un avertissement personnel comme si c'était pour lui qu’était dit ce qu’on lisait : « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Viens, suis-moi », et qu’un tel oracle l'avait aussitôt converti à Toi.

Je me hâtai donc de revenir à l'endroit où Alypius était assis ; car c’est là que j’avais posé le livre de l'Apôtre quand je m'étais levé. Je le saisis, je l'ouvris, et je lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux : « Point de ripailles ni de beuveries ; point de coucheries ni de débauches ; point de querelles ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises.

Je ne voulus pas en lire davantage : je n’en avais plus besoin. Ce verset à peine achevé, à l’instant même se répandit dans mon cœur une lumière apaisante et toutes les ténèbres du doute se dissipèrent. »Le 22 avril 2007, au cours d'une visite pastorale à Pavie, le pape Benoît XVI a prononcé une homélie dans laquelle il décrit les trois étapes du cheminement de conversion de saint Augustin :

« Dans son livre des Confessions, Augustin a décrit de façon émouvante le chemin de sa conversion, qui avec le baptême conféré par l'évêque Ambroise dans la cathédrale de Milan, atteignit son but. Qui lit les Confessions peut partager le chemin qu'Augustin eut à parcourir en un long combat intérieur, avant finalement de recevoir, durant la nuit de Pâques 387, à la fontaine baptismale, le sacrement qui marquait le grand tournant de sa vie. En suivant attentivement le cours de la vie de saint Augustin, on peut voir que la conversion ne fut pas l'événement d'un moment isolé, mais bien tout un cheminement. Et on peut voir qu'aux fonts baptismaux ce cheminement n'était pas encore terminé[15]. »De la conversion à l’épiscopat

Après sa conversion, Augustin abandonne le métier de rhéteur. L’un de ses amis mit à sa disposition une villa à Cassiciacum près de Milan. Il partagea ce séjour avec sa mère, son fils Adéodat, son frère Navigius, et quelques-uns de ses amis. Ils discutaient philosophie, et c’est de ce séjour que datent le Contre les Académiciens, De l’ordre, le Traité de la vie bienheureuse, les Soliloques, et des lettres.

Les œuvres de Cassiciacum

Dans le Contre les Académiciens, œuvre qui se compose de deux livres et qui met en scène les élèves d’Augustin défendant le pour et le contre, Augustin s’attache à réfuter les thèses de la Nouvelle Académie, école platonicienne dont le chef fut Arcésilas. Pour ces philosophes, l’homme ne peut connaître la vérité et le sage est celui qui suspend son jugement. Augustin pose les questions de savoir si nous sommes obligés de connaître la vérité, et si la possibilité d’être heureux sans la connaître nous dispenserait de la chercher. Or, puisque la vie heureuse est « la vie conforme à ce qu’il y a de meilleur et de plus parfait dans l’homme » on ne saurait être heureux, comme le soutient Cicéron, dans un état de recherche qui n’aboutit pas. Dire que nous sommes impuissants à découvrir la vérité, c’est dire que les facultés qui nous rendent supérieurs aux animaux sont inutiles. Augustin passe en revue les philosophies hellénistiques, puis expose la thèse de Platon à propos des deux mondes, l’un intelligible et vrai et qui se dérobe aux sens, l’autre qui n’est que vraisemblable et copie le premier. Or, c’est selon lui du monde divin que descend la lumière qui éclaire l’âme, et tout ce qui est bon imite les régions supérieures. Augustin indique que les Nouveaux Académiciens ont caché cette vérité, pour la soustraire aux attaques de leurs adversaires, et ont feint de soutenir un scepticisme dogmatique (cette thèse d’histoire de la philosophie a été longtemps discutée et il semble qu'elle soit finalement fausse, si l’on en croit Victor Brochard, dans Les Sceptiques grecs). Mais c’est en fin de compte Dieu qui nous permet, dans notre quête de la vérité, de contempler les réalités célestes, car la raison humaine est trop faible ; la pensée d’Augustin est donc une synthèse de platonisme et de christianisme :

« De quelque manière que je possède la sagesse, je vois que je ne la connais pas encore. Cependant, n’étant encore qu’à ma trente-troisième année, je ne dois pas désespérer de l’acquérir un jour ; aussi suis-je résolu de m’appliquer à la chercher par un mépris général de tout ce que les hommes regardent ici-bas comme des biens. J’avoue que les raisons des Académiciens m’effrayaient beaucoup dans cette entreprise; mais je me suis, ce me semble, assez armé contre elles par cette discussion. Il n’est douteux pour personne que deux motifs nous déterminent dans nos connaissances : l’autorité et la raison. Pour moi, je suis persuadé qu’on ne doit, en aucune manière, s’écarter de l’autorité de Jésus-Christ, car je n’en trouve pas de plus puissante. Quant aux choses qu’on peut examiner par la subtilité de la raison (car, du caractère dont je suis, je désire avec impatience ne pas croire seulement la vérité, mais l’apercevoir par l’intelligence), j’espère trouver chez les platoniciens beaucoup d’idées qui ne seront point opposées à nos saints mystères. »Augustin rédige également les deux livres du traité De l’ordre, où il aborde la question de l’ordre immuable de l’univers, dont le caractère harmonieux nous échappe si nous n’en contemplons pas l’ensemble ; ceux qui restent près de la multiplicité des choses ont l’esprit borné et ne voient partout que confusion et horrible hasard. Ainsi nous étonnons-nous du désordre qui semble violer l’ordre des choses, mais une chose absolument contre l’ordre est impossible, car tout a une raison de son accomplissement et rien ne peut exister en dehors de l’ordre, dans la mesure, où pour exister, une chose doit tendre vers l’unité. Notre raison est également une telle aspiration à l’unité et au repos de la vérité immuable. C’est pour Augustin un axiome que plus une chose a d’unité, plus elle est invincible : or, la permanence et l’unité de la raison témoignent de sa constance absolue par comparaison aux choses de ce monde, et montrent en conséquence l’immortalité de l’âme ; la citation suivante l’illustre, et montre l’influence de la pensée d’Augustin sur Descartes :

« Si donc la raison est immortelle (et moi qui discerne et lie toutes ces choses, c’est moi qui suis la raison), je conclus que ce qui en moi est appelé mortel n’est pas moi. Or si l’âme n’est pas la raison, et que cependant, usant de ma raison, je puisse devenir meilleur, l’âme est donc immortelle. Lorsqu’elle se sera rendue suffisamment belle, elle osera se présenter devant Dieu, la source d’où le vrai découle, le père de la vérité. »Pourtant, malgré l’ordre et l’unité, le mal existe, et semble difficile à concilier avec l’ordre divin universel et la toute puissance de Dieu.

À partir du 13 novembre 386, jour de son anniversaire, Augustin commence avec ses amis une discussion sur la béatitude qui donna lieu au traité de la Vie bienheureuse, où il explique que la béatitude ici-bas consiste dans la parfaite connaissance de Dieu : les hommes sont sur une mer et cherchent la vérité qu’ils rencontrent dans le port de la philosophie, s’ils ne se laissent entraîner par la vanité.

Enfin, le dernier ouvrage d’Augustin datant de cette époque sont les Soliloques, où Augustin discute avec lui-même :

« Je les écrivis selon mon goût et mon amour, pour trouver la vérité sur les choses que je souhaitais le plus de connaître, m’interrogeant moi-même et me répondant, comme si nous fussions deux, la Raison et moi, quoique je fusse seul : de là le nom de Soliloques donné à cet ouvrage. (Rétractations) »Dans cette œuvre, la raison y est considérée comme l'œil de l’âme qui doit se purifier des choses sensibles par les vertus chrétiennes que sont la foi, la charité et l’espérance, pour s’élever aux vérités intelligibles ; ce platonisme est évidemment d’abord d’inspiration chrétienne, puisque le soleil platonicien est Dieu, dont la lumière permet la contemplation intellectuelle et morale : « Mon Dieu, faites que je vous connaisse et que je me connaisse ! »

Et on reconnaît un célèbre philosophe dans la citation suivante :

« La raison : Mais toi qui veux te connaître, sais-tu si tu existes?

Augustin : Je le sais.

Augustin: Cela est vrai. »

La raison : D’où le sais-tu ?

Augustin : Je l’ignore.

La raison : As-tu conscience de toi comme d’un être simple ou composé ?

Augustin : Je l’ignore.

La raison : Sais-tu si tu es mis en mouvement ?

Augustin : Je l’ignore.

La raison : Sais-tu si tu penses ?

Augustin : Je le sais.

La raison : Il est donc vrai que tu penses ?Augustin fait donc résider la certitude dans l’évidence intime de notre pensée, qui se distingue du témoignage des sens, et il définit la vérité comme ce qui est, toute vérité ayant son existence éternelle et immuable en Dieu :

« Qui est assez aveugle d’esprit pour ne pas reconnaître que les figures géométriques habitent au sein de la vérité elle-même ? »La certitude qu’atteint notre raison témoigne ainsi que cette dernière participe de l’éternité de la vérité, et que notre âme est immortelle. Cette argumentation fut reprise par Augustin quand il fut de retour à Milan, dans le Traité de l’immortalité de l’âme, et plus tard dans La Cité de Dieu, livre XI, 26, il dit :

« En cette triple assurance, je ne redoute aucun des arguments des académiciens me disant : Quoi! et si tu te trompais ? Car si je me trompe, je suis. Qui n’existe pas, certes ne peut pas non plus se tromper ; par suite, si je me trompe, c’est que je suis. Du moment donc que je suis si je me trompe, comment me tromper en croyant que je suis, quand il est certain que je suis si je me trompe. Puisque donc j’existais en me trompant, même si je me trompais, sans aucun doute, je ne me trompe pas en ce que je sais que j’existe. De même en disant: Je sais que je me connais, je ne me trompe pas non plus, car c’est de la même manière que je connais mon existence et que je sais aussi que je me connais. »Le Cogito, ergo sum cartésien n'est guère loin.

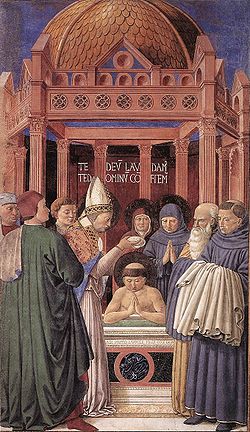

Le baptême d’Augustin

Le séjour d’Augustin à Cassiciacum avait duré du 23 août 386 jusqu’au 23 mars 387. Augustin revint ensuite à Milan et se prépara au baptême en lisant Isaïe sur les conseils d’Ambroise. C’est pendant ce temps qu’il écrivit le Traité sur l’immortalité de l’âme évoqué plus haut, et d’autres ouvrages qui furent perdus de son vivant à ce qu’il semble.

Il fut baptisé par Ambroise, évêque de Milan, dans la nuit du 24 au 25 avril 387 :

« Combien j’étais ému ! Que de larmes s’échappaient de mes yeux, lorsque j’entendais retentir dans votre église le chœur mélodieux des hymnes et des cantiques qu’elle élève sans cesse vers vous ! Tandis que ces célestes paroles pénétraient dans mes oreilles, votre vérité entrait par elles doucement dans mon cœur; l’ardeur de ma piété semblait en devenir plus vive; mes larmes coulaient toujours, et j’éprouvais du plaisir à les répandre. (Confessions, livre 9) »Mort de sa mère, Monique

Augustin part de Milan pour rentrer à Thagaste vers le mois d'août 387, avec sa mère, Adéodat et ses amis. Mais, peu après leur arrivée à Ostie, d’où ils doivent embarquer pour l’Afrique, Monique tombe malade et meurt après neuf jours de maladie. Augustin nous rapporte le dernier entretien qu’il eut avec sa mère :

« À peu de distance de ce jour où ma mère devait sortir de cette vie, jour que vous connaissiez, mais que nous ignorions, il était arrivé, par un effet de vos vues secrètes, comme je le crois, qu’elle et moi, nous nous trouvions seuls appuyés à une fenêtre, donnant sur le jardin de la maison qui était notre demeure à Ostie, à l’embouchure du Tibre, et dans laquelle, séparés de la foule, après la fatigue d’un long voyage, nous nous reposions en vue de la traversée : nous parlions donc là seuls, avec une douceur ineffable ; oubliant le passé, occupés de l’avenir, nous cherchions entre nous, auprès de cette vérité qui est vous-même, quelle devait être l’éternelle vie des saints, que l'œil n’a point vue, que l’oreille n’a point entendue, et qui n’est jamais montée dans le cœur de l’homme. Nous ouvrions la bouche du cœur pour recevoir les célestes eaux de cette fontaine de vie qui est en vous, afin qu’en étant inondés selon notre mesure, nous comprissions de quelque manière une aussi grande chose. (...)

Tel était notre entretien ; et si la forme et les paroles n’étaient pas les mêmes, vous savez, Seigneur, que ce jour-là, durant ce discours, le monde et tous ses plaisirs nous paraissaient bien vils. Alors ma mère dit : « Mon fils, pour ce qui me regarde, plus rien ne me charme en cette vie. J’ignore ce que je dois faire encore ici, et pourquoi j’y suis, après que mon espérance de ce siècle a été accomplie. Il n’y avait qu’une seule chose pour laquelle je désirasse rester un peu dans cette vie, c’était de te voir chrétien catholique avant de mourir. Mon Dieu m’a accordé cela au-delà de mes vœux; je te vois son serviteur, non content d’avoir méprisé les terrestres félicités ; que fais-je donc ici ? »— Confessions, livre 9, § 10

Après la mort de sa mère, Augustin décide de se rendre à Rome. On ignore les raisons de cette décision. Il y reste un an avant de revenir en Afrique pendant l’été 388.

Retour en Afrique

Revenu en Afrique, après cinq années d’absence, il vit en communauté non loin de Thagaste avec ses amis et ses disciples. Il s’engage alors dans la défense de l’Église, en rédigeant les Mœurs de l’Église catholique, les Mœurs des manichéens, où il compare le comportement des chrétiens et des manichéens, et De la Grandeur de l’âme, qu’il avait commencé de composer à Rome. Il se donne pour tâche de guérir d’abord par la raison les manichéens qui, selon les chrétiens, insultent les Écritures. La raison nous permet de nous rendre meilleurs en suivant la vertu, qui, seule, nous porte vers une réalité hors de nous, qui est Dieu, le souverain bien. Mais la raison est impuissante à comprendre la nature des réalités divines, et elle a besoin de l’autorité de la parole de Dieu, de l’Ancien et du Nouveau Testament que les manichéens rejettent sur de nombreux points :

« Je pourrais, selon la médiocrité de mes lumières et de mes forces, discuter en détail toutes les paroles que je viens de rapporter, et vous exposer ici ce que Dieu m’a fait la grâce d’apprendre des merveilles qu’elles renferment, merveilles dont l’expression demeure souvent au-dessus de la faiblesse du langage. Mais il faut bien s’en garder, tant que vous serez en disposition d’aboyer contre les divins livres. L’Évangile nous défend de présenter les choses saintes aux chiens. Ne vous offensez pas si je vous parle ainsi : j’aboyais autrefois moi-même ; j’ai été de ces chiens dont parle l’Évangile. »La visite des monastères romains lui donne l’idée de transformer la maison familiale en monastère : le Jardin (en 391), à l’imitation du Jardin d’Épicure. C’est à cette époque que meurt son fils Adéodat, vers l’âge de 17 ans.

Augustin évêque

Les évêques étaient à cette époque choisis par les fidèles ; Augustin ne convoitait pas cette fonction et évitait d'aller dans une ville n'ayant pas déjà un évêque, de peur de le devenir. Finalement, un évêque déclara à sa congrégation qu'il fallait un nouvel évêque, et Augustin présent ne put s'y échapper. Ainsi, après avoir été prêtre puis coadjuteur de Valère, il devint évêque d'Hippone, dans la province romaine d’Afrique. En 399, les temples païens sont fermés. À cette occasion, il rédige la Catéchèse des Débutants. En 395, il entame une querelle théologique avec Jérôme, traducteur de la Vulgate à partir de la Bible hébraïque. Il considérait que rien n’avait pu échapper aux Septante. Il n’en voyait donc pas l’utilité. Il est vrai qu’Augustin était piètre helléniste et pas hébraïsant du tout ; en fait de Bible, il ne connaissait que la Vetus Africana, dont les spécialistes s’accordent à dire qu’elle n’est pas un modèle de fidélité. Il ne pouvait se rendre compte que les Septante n’avaient pas seulement traduit mais aussi complété et continué la Bible Hébraïque. Une autre querelle l’opposa à l’érudit de Bethléem concernant le commentaire de l’Épître aux Galates, sur le passage de la réprimande à Pierre attablé avec les Gentils. Il meurt lors du siège de Genséric chef des troupes Vandales en 430.

Il a rédigé deux règles importantes :

La règle des chanoines de saint Augustin a été inspirée à Césaire d'Arles par cette dernière.

Doctrine

Ses sources

- Cicéron ;

- La Bible, la Tradition de l'Église, notamment saint Cyprien de Carthage et saint Ambroise de Milan ;

- Le manichéisme ;

- Platon via Cicéron (Augustin n'a jamais lu en partie ou en totalité le texte grec des Dialogues de Platon) ;

- Le Néoplatonisme de Plotin et de Porphyre.

Concepts fondamentaux

Les concepts fondamentaux de la réflexion de saint Augustin sont les suivants :

- La foi, adhésion de l’âme nous faisant saisir les principes premiers et nous mettant en possession de la vérité (la foi, si elle précède l’intelligence, n’est pas de nature à ruiner la raison) ; la foi est une croyance en quelque chose d’invisible, et Augustin répond à ceux qui affirment que l’on ne peut croire en ce qui ne tombe pas sous les sens (extérieurs ou sens interne) que nous croyons toujours à certaines choses que nous ne percevons pas, telle que, par exemple, la bienveillance d’un ami. L’esprit humain ne peut donc se passer de foi, à moins de vivre comme une bête (De la foi aux choses qu’on ne voit pas, §1). La foi aux choses invisibles n’est donc pas en elle-même irrationnelle, mais fait partie, d’une manière raisonnable et nécessaire, de la vie humaine :

« Or, croire qu’on n’est pas aimé parce qu’on ne voit pas l’amour, ne pas rendre affection pour affection parce qu’on s’en croit dispensé, ce n’est pas là un acte de sagesse, mais une réserve odieuse ; et si nous ne croyons pas à ce que nous ne voyons pas, si nous nions les volontés des hommes, parce qu’elles échappent à nos yeux, il en résultera un tel trouble dans la société que tout sera renversé de fond en comble. »- L’Amour, qui consiste à désirer quelque chose pour elle-même. Augustin distingue l’amour de soi et l’amour de Dieu. Seul l’amour de Dieu est un amour authentique et juste car il n’altère pas notre être mais au contraire l’augmente. L’amour est charité et s’oppose à la concupiscence. C’est un mouvement de l’âme vers ce qu’elle désire, et en ce sens, l’appétit naturel de l’âme est l’amour qui l’entraîne vers Dieu (idée que reprendront plus tard Thomas d'Aquin, et à la limite Baruch Spinoza dans les limites de la définition particulière que ce dernier établira de « Dieu »). Voir aussi entéléchie.

- Le libre arbitre et la grâce. La liberté est pour Augustin correspondance entre la volonté humaine et la volonté divine ; elle n’est donc pas un choix, mais une sorte de nécessité à se conformer à l’ordre divin. Il existe toutefois deux sortes de liberté : la liberté parfaite qui précède la chute où l’homme est libre entièrement, parce qu’il fait de lui-même le bien, qu’il est ce bien qu’il réalise ; une liberté imparfaite, après la chute, qui témoigne de la corruption de la nature humaine, autrement dit de la mauvaise utilisation de sa volonté. Quand l’homme est bon malgré tout, ce n’est pas de son fait, mais par la grâce de Dieu.

- La Raison, conçue comme faculté discursive, n’entrant pas en conflit avec la foi, mais la complétant : il faut, en effet, comprendre pour croire ;

- La Mémoire, source de l’identité personnelle, est une faculté de la pensée, conscience des temps passé, présent et à venir. Cette faculté permet l’intelligence et la volonté. C’est par la mémoire que l’âme se rappelle d’elle-même et reprend possession d’elle-même. Quand l’âme se cherche elle-même, après s’être perdue par concupiscence, elle se retrouve par la mémoire, qui est alors un mouvement de l’être vers Dieu.

- La notion de devenir historique explicitement formulée dans :

- Le supersessionisme (ou théologie de la substitution), exprimé à l’encontre du judaïsme

- Le fait que, par l’Incarnation, Dieu soit intervenu dans le cours naturel du monde est un événement fondamental qui donne son sens à la cité des hommes et à son devenir vers la Cité de Dieu. Voir Le temps et l'Histoire dans la cité de Dieu

- Il est une des principales sources de la doctrine du Péché originel et de l’exclusivisme, du mépris du monde et de doctrines "culpabilisant" l’exercice humain de la sexualité. D’aucuns lui attribuent aussi :

- L’origine de la misogynie dans les religions d’autorité issues du christianisme

- Une responsabilité dans l'antijudaïsme chrétien.

- La guerre juste, improprement nommée guerre sainte, comme le montre ce passage de la Lettre 185 d'Augustin à Boniface, préfet militaire en charge de la répression des donatistes:

« Les martyrs sont ceux dont le Seigneur a dit : "Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice " (Matthieu V, 10) Ce ne sont donc pas ceux qui souffrent persécution pour l'iniquité et pour la division impie de l'unité chrétienne qui sont véritablement martyrs, mais ceux qui sont persécutés pour la justice. Agar aussi a souffert persécution de la part de Sara (Genèse, XVI, 6). Celle qui persécutait était sainte, celle qui était persécutée ne l'était pas. (...) Si nous examinons même plus attentivement la chose, on verra que c'était plutôt Agar qui, par son orgueil, persécutait Sara que Sara ne persécutait Agar en la punissant (...) Si nous voulons donc être dans le vrai, disons que la persécution exercée par les impies contre l'Église du Christ est injuste, tandis qu'il y a justice dans la persécution infligée aux impies par l'Église de Jésus-Christ. (...) L'Église persécute pour retirer de l'erreur, les impies pour y précipiter. Enfin, l'Église persécute ses ennemis et les poursuit jusqu'à ce qu'elle les ait atteints et défaits dans leur orgueil et leur vanité, afin de les faire jouir du bienfait de la vérité, les impies persécutent en rendant le mal pour le bien, et tandis que nous n'avons en vue que leur salut éternel, eux cherchent à nous enlever notre portion de bonheur sur la terre. Ils respirent tellement le meurtre qu'ils s'ôtent la vie à eux-mêmes, quand ils ne peuvent l'ôter aux autres. L'Église, dans sa charité, travaille à les délivrer de la perdition pour les préserver de la mort; eux, dans leur rage, cherchent tous les moyens de nous faire périr, et pour assouvir leur besoin de cruauté, ils se tuent eux-mêmes, comme pour ne pas perdre le droit qu'ils croient avoir de tuer les hommes. »Saint Augustin par le concept de guerre juste entend répondre aux persécutions que subit l'Église, par une guerre contre les impies, afin de leur ôter les « armes du mensonge » et de défaire leur « orgueil et leur vanité ». Il n'est pas question que l'Église mette à mort qui que ce soit puisque Augustin a "toujours et de toutes ses forces repoussé la peine de mort pour les hérétiques". Saint Augustin ne prêche ni croisade ni guerre sainte, il expose simplement une vision politique selon laquelle lorsque l'Église est menacée, il est alors normal que l'État se fasse garant de sa protection; de même il est favorable à la guerre lorsque celle ci permet d'obtenir la paix. Notons néanmoins qu'une conversion forcée des impies est considérée comme juste étant donné qu'il s'agit de les faire entrer dans la "Cité de Dieu". Dès lors, une guerre sainte ou une croisade, sans être directement incitée, reste cautionnée par l'église. "Il y a justice dans la persécution infligée aux impies par l’Église de Jésus-Christ"( Augustin d’Hippone, Lettre 185 à Boniface)

« On ne cherche pas la paix pour faire la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. Sois donc pacifique en combattant, afin de conduire ceux que tu connais au bienfait de la paix, en remportant sur eux la victoire »[Lettre 189]

- La propriété privée. Le Nouveau Testament est presque muet sur la question mais alors que les chrétiens mettaient en commun leurs biens, saint Augustin défend par le dogme la propriété privée: il soutient que le péché originel a changé la nature de l'homme ce qui rend la propriété collective impossible. Cette dernière fut en conséquence condamnée comme hérétique.

Le problème du temps

Augustin reste connu comme auteur de la fameuse boutade « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais; mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus » (Confessions). Également célèbre pour la citation suivante : “Ce qui autorise à penser que le temps est, c’est qu’il tend à n’être plus.”

Mais il cherche tout de même à défricher ce mystère. Il admet avec les philosophes que pour l’homme « Il y a trois temps, le présent du passé, le présent du futur et le présent du présent », mais se refuse à considérer que Dieu puisse être, comme l’homme, « prisonnier du temps », et en particulier impuissant à connaître l’avenir. Il estime que l’ensemble des instants de l’univers doit être, pour ce dernier, « omnia simul » : tout est présent à la fois, simultané, sans succession, éternel.

Le chapitre 11 des Confessions indique clairement que pour Augustin Dieu a tiré du néant de concert la matière comme le temps : comment en effet définir quoi que ce soit qui ressemble au temps en l'absence de matière ? Paradoxalement, cette déclaration sera bien plus tard source de réticence envers la notion de Big Bang à ses débuts, relativement à la création simultanée de l'espace-temps (et non par exemple de la matière à un moment du temps).

Le problème du mal

Saint Augustin, pour préciser sa théorie démontrant l'étendue actuelle du mal en ce monde et dans les créatures, réunira de façon indissociable le péché originel à la concupiscence de la chair : "ce mouvement honteux qui sollicite les organes...[et qui] par de secrètes attaques s'empare de tout le corps... Envahit tout l'homme, soulevant à la fois les passions de son âme et les instincts de sa chair" (Cité de Dieu, XIV, 15, 16), le désir au caractère instinctif et passionné de l'attraction des sexes. Le péché originel, selon lui, n'a donc pas seulement « altéré » la nature humaine dans son essence, il l'a défiguré. A présent l'homme, reçoit à sa naissance une nature mauvaise ; la prévarication, de par son étendue, sa profondeur et sa force, procède dès lors de manière constitutive de la nature que possèdent actuellement les hommes, nature incontestablement marquée par le mal.

Une phrase de La Cité de Dieu résume la position d'Augustin sur la question de Dieu, de ses créatures, et du choix du mal par celles-ci :

« Dieu n'aurait pas créé un seul des anges - que dis-je, un seul des hommes ! - dont il avait prévu qu'ils seraient méchants, s'il n'avait su aussi bien à quel usage des bons il pouvait les faire servir, et comment il pouvait par là rehausser la suite des siècles par des sortes d'antithèses, comme on le fait pour un très beau poème. (XI, 18) »Péché originel

La notion de péché originel surgit chez Augustin dans son traité consacré au libre arbitre. La question principale est : comment affirmer un Dieu bon et juste face au malheur du monde - en particulier face à la mort des enfants ? Pour expliquer ce fait scandaleux, Augustin se réfère à la faute originelle. Il confère au péché originel un rôle déterminant et majeur, et affirme que la faute d'Adam est d'autant plus grave et inacceptable qu'il avait reçu en Eden une grâce particulière le rendant pleinement libre et responsable de ses actes, mais surtout capable de résister à la tentation et au mal ce qui n'est plus le cas à présent. Dieu a donc placé les hommes, en salaire du péché, en punition de la faute, sous la loi de la mort ; la désobéissance d'Adam étant imputée à tous les hommes : "Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché..." (Romains 5,12), si bien que tous sont aujourd'hui par nature "enfants de colère" (Ephésiens 2,3). Dès lors, même les petits enfants, qui n'ont pas pu pécher au sens moral du terme évidemment, sont également sur le plan générique, nés dans l'iniquité et conçus dans le péché (Psaume 51,7).

De la sorte, pour saint Augustin, chaque être humain est foncièrement à l'état de nature pécheur. C'est pour cela que le baptême est indispensable dès le commencement de la vie[16] : un enfant mort-né, non baptisé, sera destiné aux limbes (lieu situé entre les enfers et le paradis duquel la souffrance est cependant absente, concept créé par saint Augustin). De ce fait, seule une personne baptisée peut espérer la rédemption, car le baptême marque l'adhésion à la foi chrétienne mais également l'acceptation par l'homme qu'il est pécheur, et par là le passage de son état naturel corrompu à la vie surnaturelle. Saint Augustin reprend les idées de saint Paul sur ce point, et d'ailleurs si le principe de l'esclavage ne fut pas remis en question dans l' Empire Romain chrétien, saint Augustin considéra que les hommes étaient de toute façon moralement esclaves envers Dieu, en Adam à cause de leurs péchés.

Déni de la sexualité et "misogynie"

Sexualité

Uta Ranke-Heinneman (cf. son ouvrage cité en bibliographie) explique qu’il est très exagéré de lui attribuer 100 % de la responsabilité en la matière. En effet, le christianisme du IVe siècle se développe dans une culture où la morale est influencée par le néoplatonisme et les conceptions médicales du stoïcisme. Celles-ci imposent le tabou menstruel qui fonctionne du IVe au XIXe siècle. D'autre part, la médecine de Galien de Pergame 129-210 de l’ère commune imagine que l’émission de sperme affaiblit l’homme (au sens de vir) tandis que la femme béante serait d’un désir effréné et ne connaîtrait pas ce problème.

À l’opposé de nombreux Pères de l’Église qui avaient condamné la sexualité comme un mal en soi, une conséquence de la Chute ou une invention du diable, Augustin a reconnu que la sexualité devait nécessairement appartenir à l’Idéal originel de Dieu pour l’homme et la femme, mais qu’ils l’avaient détournée de sa fonction originelle. Pour Augustin, ce qui constitue le péché, ce n’est pas l’acte sexuel, mais la motivation charnelle et égoïste, qui traite l'autre en objet. Augustin identifie donc le péché de la chair à la concupiscence :

« Des milliers de jeunes gens et de jeunes filles dédaignent le mariage et vivent dans la chasteté sans que personne en soit surpris, alors que Platon, pour en avoir fait autant, dit-on, fut à ce point intimidé par les idées perverses de son temps qu’il sacrifia à la nature pour abolir ce passé (...) Dans les villes et les cités, enfin dans les bourgs, les villages, la campagne même et les domaines particuliers,on accepte et on désire ouvertement se détourner des biens terrestres vers le Dieu unique et véritable, à tel point que chaque jour, par le monde entier, d’une seule voix ou presque, le genre humain répond : « Les cœurs sont en haut, près du Seigneur ». (Augustin d'Hippone, De vera religione, III. 3 et V) »Femmes ou sagesse

Pour Augustin, la fréquentation des femmes en vue du plaisir et de la paternité est un obstacle pour l’âme :

« Sous quelques traits que tu me la représentes, fût-elle comblée de tous les dons, il n’est rien que je sois aussi résolu d’éviter que le commerce d’une femme. Car il n’est rien, je le sens, qui abatte davantage l’essor de l’esprit que les caresses d’une femme et cette union des corps qui est de l’essence du mariage. C’est pourquoi, si c’est un des devoirs du sage, ce que je n’ai point encore examiné, de chercher à avoir des enfants, celui qui s’unit à une femme dans ce seul but me paraît plus digne d’être admiré que d’être imité ; car il y a plus de danger dans cette tentative que de bonheur à y réussir. Aussi je me suis obligé assez justement et assez utilement, je crois, pour la liberté de mon âme, à ne désirer, à ne rechercher, à ne prendre aucune femme. (Soliloques, §10) »Cette citation pourrait également être rapprochée d'une autre: « La totale abstinence est plus facile que la parfaite modération ».

Femmes et hommes

Relation avec le judaïsme

On a vu qu'Augustin d'Hippone a contribué à développer la doctrine de la théologie de la substitution, ou supersessionisme. Il suivit en cela les doctrines qu'avaient ébauchées Justin de Naplouse, Tertullien, et Jean Chrysostome.

« Si donc ce peuple n’a pas été détruit jusqu’à entière extinction, mais dispersé sur toute la surface de la terre, c’est pour nous être utile, en répandant les pages où les prophètes annoncent le bienfait que nous avons reçu, et qui sert à affermir la foi chez les infidèles. (...) Ils ne sont donc pas tués, en ce sens qu’ils n’ont pas oublié les Écritures qu’on lisait et qu’on entendait lire chez eux. Si en effet ils oubliaient tout-à-fait les saintes Écritures, qu’ils ne comprennent pas du reste, ils seraient mis à mort d’après le rite judaïque même ; parce que, ne connaissant plus la loi ni les prophètes, ils nous deviendraient inutiles. Ils n’ont donc pas été exterminés, mais dispersés ; afin que n’ayant pas la foi qui pourrait les sauver, ils nous fussent du moins utiles par leurs souvenirs. Nos ennemis par le cœur, ils sont par leurs livres, nos soutiens et nos témoins. (De la foi aux choses qu’on ne voit pas, § 6) »Saint Augustin entretenait des relations avec les rabbins de sa région et les consultait pour des points de traduction de l'hébreu, comme en atteste sa correspondance avec saint Jérôme.

D'autre part, Augustin s'opposait à ce qu'on persécute les juifs, et aurait également considéré que ces derniers se convertissent au christianisme à la fin des temps.

Exclusivisme

Les attaques d’Augustin contre les Manichéens sont omniprésentes dans l'œuvre du « père de la grâce ». Plusieurs de ses traités y sont entièrement consacrés, et les allusions au manichéisme sont partout dans les autres traités, sermons, lettres, écrits divers ; naturellement aussi dans ses œuvres majeures que sont Les Confessions et La Cité de Dieu. Elles y sont aussi, bien évidemment, dans le De vera religione.

Une partie importante de l'œuvre d’Augustin combat les hérésies. L’Église triomphante utilise ce terme pour désigner certaines tendances du christianisme naissant qui n’ont pas prévalu et s'écartent de la foi telle que définie par l'autorité ecclésiastique (notamment les Conciles). Augustin combat Mani lui-même qui se disait disciple du Christ, même si le manichéisme est fort éloigné de l’Évangile. Il combat les donatistes et les pélagiens, dont la doctrine est chrétienne. Ces derniers ont une approche plus intransigeante : en particulier, les donatistes réfutèrent l'ensemble des actions telles que des mariages faites par des prêtres qu'ils estimaient souillés. Pour Augustin, le prêtre n'est qu'un instrument de Dieu et ne salit en rien les actes s'il est lui-même salit. Les donatistes tentèrent à plusieurs reprises de tuer Augustin.

Augustin est parfois partisan de la contrainte contre les hérétiques :

« La force de la coutume était une chaîne qu’ils n’auraient jamais rompue, s’ils n’avaient été frappés de la terreur des puissances séculières et si cette terreur salutaire n’avait appliqué leur esprit à la considération de la vérité. »Voire de la persécution quand il écrit au préfet militaire en charge de la répression des donatistes :

« La persécution exercée par les impies contre l’Église du Christ est injuste, tandis qu’il y a justice dans la persécution infligée aux impies par l’Église de Jésus-Christ.(...) L’Église persécute par amour ; les impies par cruauté.(...) Enfin l’Église persécute ses ennemis, et ne cesse point de les poursuivre qu’elle ne les ait atteints et défaits, c’est-à-dire, qu’elle ne leur ait fait mettre bas les armes du mensonge, et qu’elle ne les ait établis dans la vérité ; eux au contraire nous rendent le mal pour le bien, et au lieu que ce n’est que pour leur procurer la vie éternelle que nous travaillons, ils cherchent à nous ôter la vie temporelle ; ils ne respirent que meurtre et que carnage ; et cela va même à un tel excès que quand ils ne peuvent assouvir leur fureur en ôtant la vie aux autres, ils se l’ôtent à eux-mêmes. (Augustin d’Hippone, Lettre 185 à Boniface »Influence sur l’histoire de la philosophie

Pour le Moyen Âge, voir saint Bonaventure et l'article augustinisme.

Pour le XVIIe siècle, voir en particulier : Descartes, Blaise Pascal, Malebranche, Leibniz.

Le nombre de lecteurs de saint Augustin est innombrable : c'est un auteur majeur. Au XXe siècle, p.ex. Albert Camus a rédigé un DEA sur saint Augustin.

La thèse de Hannah Arendt fut consacrée à "L'Amour chez Augustin".

Une erreur d’appréciation augustinienne : les antipodes

Sur le plan de l’Histoire des idées en physique, et bien qu’il ne fût pas physicien, saint Augustin reste connu pour son refus d’admettre la théorie des antipodes et pour l’avoir publiquement qualifiée de ridicule. Tous les peuples marins ont constaté depuis longtemps, bien entendu, la rotondité de la mer, et adapté leurs phares et les hunes de leurs navires en conséquence. Augustin refusait néanmoins d’y voir une preuve de la rotondité de la Terre (connue au moins depuis Parménide et dont Eratosthène avait même calculé une estimation de la taille, fort proche de la réalité). Sans doute estimait-il cette courbure comme l’analogue à taille gigantesque d’une goutte d’eau ou de l’effet de ménisque d’un verre trop rempli : les Grecs, puisqu’ils n’avaient rien écrit sur la question, n’avaient tout simplement pas vu le phénomène, et tiraient de la convexité de la mer une conclusion délirante et fausse.

Cette opinion personnelle qu’il enseignait à qui voulait l’entendre, ne constituant pas un point de dogme, n’engageait toutefois pas sa responsabilité d’évêque, pas plus que cette dernière ne l’autorisait à exciper d’une autorité quelconque dans ce domaine. On se borna à signaler ce qu’il pensait du sujet.

Voici en quels termes Augustin la formulait :

« Quant à leur fabuleuse opinion qu'il y a des antipodes, c'est-à-dire des hommes dont les pieds sont opposés aux nôtres et qui habitent cette partie de la terre où le soleil se lève quand il se couche pour nous, il n'y a aucune raison d'y croire. Aussi ne l'avancent-ils sur le rapport d'aucun témoignage historique, mais sur des conjectures et des raisonnements, parce que, disent-ils, la terre étant ronde, est suspendue entre les deux côtés de la voûte céleste, la partie qui est sous nos pieds, placée dans les mêmes conditions de température, ne peut pas être sans habitants. Mais quand on montrerait que la terre est ronde, il ne s'ensuivrait pas que la partie qui nous est opposée ne fût point couverte d'eau. D'ailleurs, ne le serait-elle pas, quelle nécessité qu'elle fût habitée, puisque, d'un côté, l'Ecriture ne peut mentir, et que, de l'autre, il y a trop d'absurdité à dire que les hommes aient traversé une si vaste étendue de mer pour aller peupler cette autre partie du monde ». (Cité de Dieu, livre 16)

En expliquant qu'il vaut mieux faire confiance aux hommes de foi pour les questions de dogme et à Aristote (donc à son idée de Terre sphérique) pour les questions concernant la nature, Thomas d'Aquin désavouera diplomatiquement Augustin sur ce point précis quelques siècles plus tard.

Points de vue et jugements

L'Église catholique romaine

Augustin est dit saint Augustin, évêque d’Hippone. Son influence sur la théologie de l’Église catholique romaine est primordiale. L'augustinisme a imprégné tout le Moyen Âge et inspiré la plupart des débats et systèmes de pensée ultérieurs.

Considéré comme un des Pères de l’Église, il a également toujours été compté parmi les Docteurs de l’Église.

L'Église orthodoxe

Saint Augustin d'Hippone et Jérôme de Stridon sont fêtés ensemble le 15 juin dans l'Église orthodoxe. Cette fête est secondaire, le 15 juin est en effet le jour du saint prophète Amos et de saint Guy dans l'ensemble des Églises orthodoxes. Il semble donc que cette mémoire ne soit mentionnée que localement, en Roumanie par exemple.

Les Roumains ont tendance à orner les églises de fresques d’auteurs latins comme les Grecs de leurs philosophes païens (Platon, Socrate, Héraclite, à cause de l’usage qu’ils firent du terme logos).

En Afrique du Nord

Augustin d'Hippone a été qualifié "le plus illustre des Algériens", lors d'un grand colloque scientifique international à Alger et à Annaba, en 2001 (Africanité et universalité de saint Augustin).

Selon certains la transformation de l'église Saint-Augustin d'Alger en musée ou autre lieu de Mémoire et d'Histoire plutôt qu'en mosquée aurait très certainement contribué à rapprocher les sensibilités et les points de vues. [réf. nécessaire]

Siècle des Lumières

Voltaire

Il estime que la doctrine d'Augustin d'Hippone ne joue pas un rôle important dans l'histoire de la philosophie[17].

Pierre Bayle

Il considère l’exclusivisme ou augustinisme, et se montre naturellement, en tant que protestant, critique envers l'Église catholique.

« L'engagement où est l'église romaine de respecter le système de saint Augustin la jette dans un embarras qui tient beaucoup du ridicule. Il est si manifeste à tout homme qui examine les choses sans préjugé et avec les lumières nécessaires, que la doctrine de saint Augustin et celle de Jansénius, évêque d'Ypres, sont une seule et même doctrine, qu'on ne peut voir sans indignation que la cour de Rome se soit vantée d'avoir condamnée Jansénius, et d'avoir néanmoins conservé à saint Augustin toute sa gloire. Ce sont deux choses tout-à-fait incompatibles. Bien plus, le concile de Trente, en condamnant la doctrine de Calvin sur le franc arbitre, a nécessairement condamné celle de saint Augustin, car il n'y a point de calviniste qui ait nié, ou qui ait pu nier le concours de la volonté humaine et la liberté de notre âme au sens que saint Augustin a donné aux mots de concours et de coopération et de liberté. Il n'y a point de calviniste qui ne reconnaisse le franc arbitre, et son usage dans la conversion, si l'on entend ce mot selon les idées de saint Augustin. Ceux que le concile de Trente a condamnés ne rejettent le franc arbitre qu'en tant qu'il signifie la liberté d'indifférence. Les thomistes le rejettent aussi sous cette notion, et ne laissent pas de passer pour très-catholiques. Voici une autre scène de comédie. La prédétermination physique des thomistes, la nécessité de saint Augustin, celle des jansénistes , et les uns et les autres prétendent qu'on les calomnie, quand on les accuse d'enseigner la même doctrine que Calvin. S'il était permis à l'homme de juger des pensées de son prochain, on serait fort tenté de dire que les docteurs sont ici de grands comédiens, et qu'ils n'ignorent pas que le concile de Trente n'a condamné qu'une chimère, qui n'était jamais montée dans l'esprit des calvinistes, ou qu'il a condamné saint Augustin et la prédétermination physique; de sorte que, quand on se vante d'avoir la foi de saint Augustin et de n'avoir jamais varié dans la doctrine , on ne le fait que pour garder le decorum, et pour éviter la dissipation du système qu'un aveu de la vérité produit nécessairement. Il y a des gens pour qui c'est un grand bonheur que le peuple ne se soucie point de se faire rendre compte sur la doctrine, et qu'il n'en soit même pas capable. Il se mutinerait plus souvent contre les docteurs, que contre les maltotiers. "Si vous ne connaissez pas, leur dirait-on, que vous nous trompez, votre stupidité mérite qu'on vous envoie labourer la terre; et, si vous le connaissez, votre méchanceté mérite qu'on vous mette entre quatre murailles, au pain et à l'eau. Mais on n'a rien à craindre : les peuples ne demandent qu'à être menés selon le train accoutumé; et, s'ils en demandaient davantage, ils ne seraient pas capable d'entrer en discussion : leurs affaires ne leur ont pas permis d'acquérir une si grande capacité. » Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, (1698), article « Augustin »

Isaac de Beausobre

« Pour moi, que le ciel a préservé de l’Esprit de l’Église, qui ne connais point de plus grand bien que la liberté de penser, de plus douce occupation que la recherche de la Vérité, ni de plus grand plaisir quer celui de la trouver et de la dire, pour moi, dis-je, j’ai étudié l’histoire de l’Église avec le moins de préjugé qu’il m’a été possible. Et comme l’histoire des sectes en fait une partie très considérable, dès que j’eus ôté le bandeau du préjugé, je m’aperçus bientôt qu’il n’y en avait point de plus falsifiée et je regardai ces fausses histoires d’un œil bien différent de celui dont on a coutume de les regarder. Comme j’aime beaucoup, par la grâce de Dieu, la religion de notre Sauveur et que je donne toute mon attention à la confirmer, les extravagances, les impudicités, les abominations que l’on a attribué à quantité de sociétés qui invoquaient le nom de Jésus-Christ, me parurent autant d’outrages que l’on faisait au christianisme. Je ne pus lire sans indignation ces histoires évidemment fabuleuses des anciennes sectes, que l’on charge à l’envi d’erreurs monstrueuses et de cérémonies infâmes. Tout cela est l’ouvrage d’un zèle indiscret, d’une impudente crédulité, très souvent de la précipitation et du mal entendu. (...) Commençons par une réflexion commune mais malheureusement trop véritable. De tous temps, les sectes rivales se sont mutuellement accusées de mystères profanes ou ridicules. Les païens en ont accusé les Juifs ; les Juifs en accusèrent les Chrétiens et publièrent partout que les incestes d'Œdipe et les festins de Thyeste étaient leurs cérémonies sacrées. Les Chrétiens rejetèrent ces crimes sur les Gnostiques. Nous les connaissons par Plotin qui les a combattus. Ce philosophe sévère et régulier ne leur reproche aucune de ces crimes. Il les taxe seulement d’orgueil et remarque que leur maxime générale était qu’il fallait regarder à Dieu et à l’imiter (...)

Quoi qu’il en soit, c’était l’ancien et constant usage de toutes les sectes de se calomnier mutuellement ; les Grecs le font à l’égard des Latins, les Latins à l’égard des Grecs et les Grecs et les Latins à l’égard des communautés orientales. On sait ce que l’on a publié contre les Vaudois et les Albigeois et au commencement du XVIe siècle contre les Luthériens et les Réformés. si l’Église romaine était venue à bout de les extirper dès leur naissance, ils passeraient aujourd’hui pour les plus infâmes hérétiques, d’où je conclus qu’il ne faut pas ajouter foi légèrement à ce que quelques-uns des Pères nous disent des Mystères des Manichéens. L’accusation la plus commune et la plus ancienne est qu’ils usaient de magie. On la trouve dans les Actes d’Archelaüs. La raison l’a fait tomber, je vais faire tomber celle de l’obscénité, encore plus incroyable que l’autre.

Je ne répèterai pas ce que Cyrille et saint Augustin nous disent de l’Eucharistie manichéenne... (Isaac de Beausobre, Histoire de Manichée et du Manichéisme, Amsterdam, 1739) »Bibliographie

Opera omnia Latinasur le site http://www.augustinus.it/latino/

Instruments de travail

- Augustinus-Lexikon. Vol. 1, Aaron-Conuersio / hrsg. Cornelius Mayer [et alii]. Basel ; Stuttgart : Schwabe, 1994. lx-1294 S. (ISBN 3-7965-0964-9).

- Augustinus-Lexikon. Vol. 2, Cor-Femina / hrsg. Cornelius Mayer [et alii]. Basel ; Stuttgart : Schwabe, 2002. lxiv-1280 S. (ISBN 3-7965-1929-6).

Œuvres

- 83 Questions

- Contre les Académiciens

- Contre Adimantus

- Contre un adversaire de la Loi et des Prophètes

- Immortalité de l’Âme

- De la Grandeur de l’Âme

- Âme et son Origine

- Des deux Âmes

- Doctrine des Ariens

- Contre la Doctrine des Ariens

- Avantages de la Viduité

- Du Baptême contre les Donatistes

- Unité du Baptême

- Du Cantique Nouveau

- Traité du Catéchisme

- Discours au Peuple de l’Église deCésarée

- Chant Populaire contre les Donatistes

- La Cité de Dieu

- Du Combat Chrétien

- Les Confessions

- De la Continence

- De la Correction et la Grâce

- Contre Cresconius - Manichéen

- Des Devoirs à rendre aux Morts

- De la Discipline Chrétienne

- De la Divination des Démons

- De la Trinité (15 livres)

- Doctrine Chrétienne

- Avertissement aux Donatistes

- Résumé d’une Conférence avec les Donatistes

- Traité de l’Espérance, Foi et Charité

- De l’Esprit et de la Lettre

- L’accord entre les Évangiles

- Questions sur les Évangiles

- Traité sur l’Évangile de saint Jean - 124 traités

- 17 Questions sur l’Évangile de saint Matthieu

- Contre Fauste, manichéen

- Conférence avec le manichéen Félix

- Foi aux choses qu’on ne voit pas (De la)

- Foi et Œuvres (De la Foi et des Œuvres)

- Foi et Symbole (De la Foi et du Symbole)

- Fortunat (Conférence avec)

- Gaudentius (Réfutation de la Doctrine de)

- Grâce de Jésus-Christ et Péché Originel

- Genèse - commentaire contre les Manichéens

- Genèse - commentaire au sens littéral

- Genèse - autre commentaire sur le début de la Genèse

- Grâce et du Livre Arbitre (Traité de la)

- Heptateuque (Locutions sur l')

- Hérésies (Des)

- Job - Annotations sur le livre de Job

- Juifs (Contre les)

- Julien (Contre - pélagien)

- Julien (Contre la 2e Réponse de - pélagien)

- Lettres

- Lettre Fondamentale (Réfutation de l' - épître manichéenne)

- Lettre aux Galates (Commentaire de)

- Lettre aux Romains - explication de propositions

- Libre Arbitre (Traité du)

- Maître (Du)

- Mariage (Les Biens du)

- Mariage et Concupiscence

- Maximin (Conférence avec)

- Mensonge (Du)

- Mensonge (Contre le)

- Mérite, Rémission des Péchés, Baptême des Petits Enfants

- Miroir Sacré (Le)

- Mœurs de l’Église catholique et des Mœurs de Manichéens (Des)

- Traité de la Musique, dit aussi De Musica.

- Nature du Bien (De la)

- Nature et de la Grâce (De la)

- Ordre (De l')

- Orose (à Orose sur les Priscillianistes et les Origénistes)

- Patience (De la)

- Parménien (Réfutation d’un écrit de)

- Parthes (saint Jean) (Epitre aux)

- Pélage (Actes du Procès de)

- Perfection de la Justice de l’homme (De la)

- Persévérance (Du Don de la)

- Pétilien (Contre les lettres de)

- Prédestination des saints

- Psaumes (Discours sur les)

- Règle de saint Augustin (La)

- Rétractations (Les)

- Ruine de Rome (La)

- Rusticianus (Sur le sous-diacre)

- Secundinus - Réfutation par Augustin

- Sermons Détachés

- Sermons sur l’Ancien Testament

- Sermons sur l’évangile de saint Matthieu

- Sermons sur l’évangile de saint Marc

- Sermons sur l’évangile de saint Luc

- Sermons sur l’évangile de saint Jean

- Sermons sur les Actes des Apôtres

- Sermons sur divers passages de l’Écriture sainte

- Sermons pour les Solennités et Sermons Panégyriques

- Sermons Inédits (201 sermons)

- Sermon sur la Montagne (Explication du)

- Soliloques (Les) - Connaissance de Dieu et de l’âme humaine

- Symbole (Du)

- Travail des Moines (Du)

- Unité de l'Église (Traité de l' - Contre les Donatistes)

- Utilité de la Foi

- Utilité du Jeûne

- Vie Bienheureuse (De la)

- Vraie Religion (De la)

Règle de saint Augustin

Saint Augustin est à l'origine d'un ordre de chanoines réguliers connus sous le nom de chanoines de saint Augustin ou de Latran. C'est un ordre de religieux non cloîtrés, proches de la vie séculière, qui s'occupent d'enseignement, de missions sacerdotales ou d'aide aux paroisses. Leur règle connue sous le nom de règle de saint Augustin, est due en fait à Césaire, évêque d'Arles de 470 à 542, qui voulait aider une communauté de religieux à se reclasser après la mort de leur abbé.

Œuvres complètes en traduction

Les œuvres complètes de saint Augustin ont été publiées deux fois en traduction française dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On trouve ainsi :

- L'édition "Guérin", dirigée par Poujoulat et Raulx, Bar-le-Duc, 1864-1873, 17 volumes. Cette traduction peut être consultée, pour usage personnel, sur : < http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/ >

- L'édition "Vivès", dirigée par Péronne, Ecalle, Vincent, Charpentier et Barreau, Paris, 1869-1878, 34 volumes, édition bilingue.

Il est particulièrement difficile et onéreux de trouver aujourd'hui ces deux éditions dans le commerce. Une nouvelle édition bilingue complète, la "Bibliothèque augustinienne", est en cours de parution, mais depuis 1936... On y trouve les textes capitaux, à l'exception des sermons et de la totalité de l'œuvre oratoire qui demeurent indisponibles. On notera à cet effet la récente réimpression aux Éditions du Cerf de la traduction Poujoulat des Enarrationes in Psalmos :

- Saint Augustin, Discours sur les Psaumes, Préface de Jean-Louis Chrétien. Avant-propos de Maxence Caron, Paris, Le Cerf, 2007.

Études

- Bible de tous les temps. Tome 3, Saint Augustin et la Bible ; sous la direction d'Anne-Marie la Bonnardière. Paris : Beauchesne, 1986. 462p. (ISBN 2-7010-1190-X).

- Antoni (Gérald), La prière chez Saint Augustin : d’une philologie du langage à la théologie du Verbe. Paris : Vrin, 1997. (Philologie et Mercure). 233p. (ISBN 2-7116-1315-1).

- Arendt (Hannah), Le concept d'amour chez saint Augustin

- Balmary (Marie), Abel ou la traversée de l'Eden. Paris, Grasset.

- Boissier (Gaston), La Fin du Paganisme. Étude sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle. 2 volumes. Paris, Hachette, 1891.

- Brown (Peter), La Vie de saint Augustin. Paris, Seuil, 2001. (Collection Points-Histoire ; 287). (ISBN 2-02-038617-8).

- Caron (Maxence), Saint Augustin. La Trinité, Paris, Ellipses, 2004.

- Caron (Maxence), (sous la direction de), Saint Augustin, avec deux textes inédits de Joseph Ratzinger/Benoît XVI, une oeuvre de saint Augustin, et les contributions de Gerald Antoni, Emmanuel Bermon, Isabelle Bochet, Anne-Isabelle Bouton-Touboulic, Maxence Caron, Patrice Cambronne, Jean-Louis Chrétien, Natalie Depraz, Dominique Doucet, Thierry-Dominique Humbrecht, Hélène Machefert, Goulven Madec, Cyrille Michon, Augustin Pic, Philippe Sellier, Kristell Trego, Marie-Anne Vannier ; Paris, Editions du Cerf, Les Cahiers d'Histoire de la Philosophie, 2009.

- Chrétien (Jean-Louis), Saint Augustin et les actes de parole, Paris, PUF, 2002.

- Gilson (Étienne), Introduction à l'étude de Saint Augustin, 2e éd., 4e réimp. Paris : J. Vrin, 1987. (Études de philosophie médiévale ; 11). 378p. (ISBN 2-7116-2027-1).

- Jolivet (Régis), Saint Augustin et le néo-platonisme chrétien

- Lancel (Serge), Saint Augustin, Paris, Fayard, 1999.

- Madec (Goulven), Petites études augustiniennes. Paris : Institut d'études augustiniennes, 1994. (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 142). 388p. (ISBN 2-85121-142-0).

- Madec (Goulven), Saint Augustin et la philosophie. Notes critiques. Paris : Institut d'études augustiniennes, 1996. (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 149). 166p. (ISBN 2-85121-163-3).

- Madec (Goulven), Introduction aux "Révisions" et à la lecture des œuvres de saint Augustin. Paris : Institut d'études augustiniennes, 1996. (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 150). 172p. (ISBN 2-85121-162-5).

- Madec (Goulven), Chez Augustin. Paris : Institut d'études augustiniennes, 1998. (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 160). 95p. (ISBN 2-85121-174-9).

- Madec (Goulven), Lectures augustiniennes. Paris : Institut d'études augustiniennes, 2002. (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 168). 388p. (ISBN 2-85121-192-7).

- Marion, Jean-Luc, Au lieu de soi. L'approche de Saint-Augustin - PUF 2008

- Marrou (Henri-Irénée), Saint Augustin et la fin de la culture antique [1937], Paris, De Boccard, 1983.

- Marrou (Henri-Irénée), Saint Augustin et l'augustinisme, Paris, Le Seuil, 1955.

- Mayet (Virginie), Saint Augustin et la superstition dans les livres I à X de la Cité de Dieu consacrés à la critique du paganisme - Mémoire de maîtrise de philosophie.

- Ranke-Heinemann (Uta), Des eunuques pour le royaume des Cieux — L'Eglise catholique et la sexualité, traduction de Monique Thiollet, collection Pluriel, Paris, Editions Robert Laffont, 1990

- Bertrand Vergely, Saint Augustin ou la Découverte de l'homme intérieur. – Toulouse : Milan, coll. « Les essentiels Milan » n° 256, 2005. – 63 p., 18 cm. – (ISBN 2-7459-1324-7).

- Allan D. Fitzgerald, Marie-Anne Vannier, Serge Lancel (sous la direction), Encyclopédie Saint-Augustin — La Méditerranée et l'Europe, IVe-XXIe siècle, Éditions du Cerf, 1490 p., Paris, 2005, (ISBN 2-20407-339-3)

- René Pottier, Saint Augustin le Berbère, Les Publications techniques et artistiques, Paris, 1945, (réédition : Fernand Lanore, 2006) (ISBN 2851572822)

- Ratzinger (Joseph), Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. EOS Verlag ST. Ottilien, 1992 (1951). XXXIV-331 pages. (ISBN 3-88096-207-3). Peuple et Maison de Dieu dans l'enseignement d'Augustin sur l'Église, thèse de maîtrise du futur pape Benoît XVI.

Études sur les sources néoplatoniciennes d'Augustin

- P. Alfaric, L'évolution intellectuelle de saint Augustin. Tome 1 : "Du manichéisme au néoplatonisme". Paris, 1918. (Seul le volume 1 est paru).

- Pierre Courcelle, Les Lettres grecques en Occident, de Macrobe à Cassiodore. Paris, éditions de Boccard, 1948.

- Paul Henry, Plotin et l'Occident. Louvain, 1934.

- Pierre Hadot, Porphyre et Victorinus. Paris, Études Augustiniennes, 1969 (2 volumes).

- Henri-Irénée Marrou, Augustin et la fin de la culture antique. Paris, éditions de Boccard, 1964.

Notes

- ↑ "Son nom de famille Aurélius suggère que ses aïeux ont été naturalisés, avec toute la masse des provinciaux, par la fameuse constitution de Caracalla en 212", Henri-Irénée Marrou, Saint-Augustin et l'augustinisme (1955), Seuil, 2003, p.16

- ↑ (a) Étienne Gilson, Le philosophe et la théologie (1960), Vrin, 2005, p.175 (b) Henri-Irénée Marrou, Crise de notre temps et réflexion chrétienne de 1930 à 1975, Beauchesne, 1978, p.177 (c) Claude Lepelley, Saint Augustin et le rayonnement de sa pensée dans Histoire du Christianisme, Seuil, 2007. p.122 (d) Serge Lancel, Saint-Augustin, Fayard, 1999, p.20 (e) Gilbert Meynier, L'Algérie des origines, La Découverte, 2007, p.73 (f) Grand Larousse encyclopédique, Librairie Larousse, 1960, t.1, p.144 (g) Encyclopedia Americana, Scholastic Library Publishing, 2005, v.3, article "Berbères", p.569 (h) Guy Bedouelle, L'Histoire de l'Eglise, Rouergues, 2004, p.34 (i) Louis Chevalier, Le problème démographique nord-africain (1947), Puf, 1947, p. 194 (j) André Berthier, L'Algérie et son passé (1951), Picard, 1951, p. 105 (k) Gabriel Camps, Les Berbères : mémoire et identité, Errance, 1987, p. 124 (l) Charles Nicolle, Biologie de l'invention (1932), F. Alcan, 1932, p. 25 (m) Pierre Montagnon, Histoire de l'Algérie, Pygmalion, 1998, p. 44 (n) Nacéra Benseddik, Thagaste, Souk Ahras, Patrie de saint Augustin, Inas, 2004, p. 25 (o) Norman Cantor, The Civilization of the Middle Ages, Harper Perennial, 1994, p. 74 (p) François Mauriac, Bloc-notes, 1952-1957, Flammarion, 1958, p. 320 (q) Michel Winock, La République se meurt, Seuil, 1978, p. 34 (r) Fernand Braudel, Grammaire des civilisations (1963), Flammarion, 2008, p. 453

- ↑ Jacques Le Goff, L’Europe est-elle née au Moyen Âge, p. 28, Seuil, 2003, (ISBN 9782020563413)

- ↑ La source de cet article pour la partie biographique est Histoire de saint Augustin, Poujoulat, 1864, ainsi que Peter Brown, La vie de saint Augustin. (Paris, Seuil/Points-Sagesse, 2001).

- ↑ P. Alfaric, L'évolution intellectuelle de saint Augustin. Paris, 1918.

- ↑ "Monnica est le diminutif de Monna, un nom indigène lui-même bien attesté qui est aussi celui d'une divinité locale dont le culte est mentionné sur une inscription de Thignica, dans la vallée de la Medjerda" (Serge Lancel, Saint-Augustin, p. 20, Fayard, 1999).

- ↑ Augustin se définit lui-même comme un écrivain punique. Mais il n'est pas sûr qu'il ait connu les dialectes africains locaux. Sur cette question difficile, voir Chr. Courtois, "Saint Augustin et le problème de la survivance punique", Revue Africaine, 94, 1950, p. 239-282.

- ↑ Il est à remarquer qu'Augustin aura beaucoup de mal avec la langue grecque, qu'il ne maîtrisera jamais. Ce qui fut pour lui un handicap, notamment pour l'accès aux ouvrages philosophiques et théologiques. Sur cette question de la maîtrise du grec par Augustin, voir l'analyse nuancée de H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, chapitre 2, pages 27 et suivantes.

- ↑ Sur le type d'éducation reçue par Augustin et la mémorisation des auteurs latins, au temps d'Augustin, on se reportera à : Henri-Irénée Marrou. Saint Augustin et la fin de la culture antique. Éditions de Boccard. Paris, 1958 (1983). L'ouvrage de Peter Brown, La vie de saint Augustin contient des références utiles et des détails précis sur ce genre d'éducation. Voir la bibliographie.

- ↑ Confessions, Livre II, chapitre 4

- ↑ Augustin. Les Confessions, livre III, 1. Édition de la Bibliothèque Augustinienne.

- ↑ Augustin. Les Confessions. Livre III

- ↑ Sur le sénateur Symmaque, voir G. Boissier, La fin du paganisme. Paris, 1896, 2 volumes. Le second volume contient des développements sur Symmaque.

- ↑ Sur les liens d'Augustin avec le sénateur Symmaque, voir Peter Brown, Vie de saint Augustin. Points/Histoire, page 89, sq. et H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, Chapitre 1, page 3.

- ↑ Texte original en italien dans l'Osservatore Romano des 23-24 avril 2007

- ↑ On se rappellera que l'Empereur Constantin s'était fait baptiser sur son lit de mort

- ↑ Marie Hélène Cotoni, Christiane Mervaud, Jean-Marie Seillan, Philosophie des Lumières et valeurs chrétiennes, L'Harmattan, 2008, 446 p. (ISBN 2296050344), p. 288

Voir aussi

Liens internes

- Christianisme

- Histoire du christianisme

- L'ordre des Augustins

- Règle de saint Augustin

- Antiquité tardive

- Hippone

- Annaba

Liens externes

Textes de Saint Augustin

- Opera omnia Latinasur le site http://www.augustinus.it/latino/

- Oeuvres complètes de Saint Augustin, traduction française

- Texte latin et traduction française de la Cité de Dieu, avec instruments d'étude lexicographique.

- [mp3] Litterature audio.com : Lectures du livre XI des « Confessions », sur le thème du temps

Textes sur Saint Augustin

- Saint Augustin par Serge Lancel, Professeur émérite de l’université de Grenoble, Membre de l’Institut.

- Autour de saint Augustin (Serge Lancel, Goulven Madec, Rémi Brague, Lucien Jerphagnon et François L'Yvonnet) sur France Culture

- (en)Saint Augustine: His Life and Times, par Donald Burt, Villanova University

- Portail de la philosophie

- Portail du catholicisme

- Portail des Berbères

- Portail de la Rome antique

Catégories : Personnalité du IVe siècle | Personnalité du Ve siècle | Docteur de l'Église | Père de l'Église | Théologien chrétien | Philosophe romain | Philosophe catholique | Écrivain romain | Écrivain chrétien | Patrologie | Évêque | Saint catholique et orthodoxe | Philosophe du IVe siècle | Personnalité chrétienne de la Rome antique | Personnalité berbère | Naissance en 354 | Décès en 430 | Histoire de l'Algérie

Wikimedia Foundation. 2010.