- Assemblée nationale du Québec

-

Pour les articles homonymes, voir Assemblée nationale.

Pour les articles homonymes, voir Assemblée nationale.Assemblée nationale Parlement du Québec

39e législature du Québec

Type Type : Chambre de représentation

(suffrage universel)Présidence Président de l'Assemblée : Jacques Chagnon (PLQ) Élection : 5 avril 2011 Leader parlementaire du gouvernement : Jean-Marc Fournier (PLQ) Élection : 20 septembre 2010 Structure Membres : 125 députés

Groupes politiques : Libéraux (64)

Péquistes (46)

Adéquistes (4)

Solidaires (1)

Indépendants (9)Élection Système électoral : Scrutin uninominal majoritaire à un tour Dernière élection : 8 décembre 2008 Lieu de réunion

Salon Bleu, Hôtel du Parlement, Québec Site Web http://www.assnat.qc.ca/ Voir aussi Parlement du Québec

Partis politiques québécois

Président de l'Assemblée nationaleQuébec Cet article fait partie de la série sur la

politique du Québec,

sous-série sur la politique.- Parlement du Québec

- Assemblée nationale

Législation

Question nationale

Partis politiques

L'Assemblée nationale du Québec (appelée Assemblée législative du Québec jusqu'en 1968) forme, avec le lieutenant-gouverneur, le Parlement du Québec et exerce, à ce titre, le pouvoir législatif. Instance suprême et légitime d’expression et de mise en œuvre des principes démocratiques de gouvernement, elle est composée de 125 députés qui ont reçu un mandat des électeurs de les représenter. L’Assemblée nationale, en tant qu’organe délibérant, a pour mission de légiférer dans les domaines de sa compétence (conférés par la Constitution), à contrôler les actes du gouvernement et de l’Administration et à débattre des questions d’intérêt public.

Depuis l'abolition du Conseil législatif en 1968, elle détient tous les droits, privilèges et compétences législatives à l'intérieur du cadre juridictionnel des provinces canadiennes tel que défini par la Constitution du Canada. La Loi sur l'Assemblée nationale[1] et la Loi électorale[2] remplacent les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 qui définissent la constitution du pouvoir législatif du Québec.

Depuis 2006, l'Assemblée nationale dispose d'une nouvelle signature institutionnelle. Le message « Place aux citoyens », placé sous le logo de l'Assemblée, paraît depuis sur toutes ses publications, ses publicités, son site Internet et au Canal de l’Assemblée[3].

Histoire

L'Assemblée nationale du Québec est l'une des plus vieilles institutions parlementaires au monde. En effet, la première législature du Bas-Canada ouvrit en 1792 au palais épiscopal du diocèse catholique de Québec, plus précisément le 17 décembre. La première élection eut lieu du 24 mai au 10 juillet 1792. Cinquante députés furent élus, comparativement à 125 aujourd’hui. Le Parlement fut alors nommé Chambre d'assemblée du Bas-Canada. Le premier orateur élu fut Jean-Antoine Panet.

Cette dernière fut ensuite abolie par le gouvernement britannique suite à la rébellion des Patriotes. De fait, l'Acte d'Union de 1840 fusionna le Bas-Canada et le Haut-Canada sous l'empire de l'Assemblée législative de la province du Canada. Avec l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, le Parlement du Québec fut restitué.

À l'origine, celui-ci était constitué d'une Chambre basse : l'Assemblée législative, et d'une Chambre haute : le Conseil législatif. La première était composée des députés élus par le peuple pour une période d'environ quatre ans, alors que le Conseil législatif était constitué de conseillers nommés à vie par le lieutenant-gouverneur.

En 1968, le gouvernement Jean-Jacques Bertrand fit modifier la Loi sur la Législature[4]. Ainsi, il abolissait le Conseil législatif, instituant du même coup un Parlement unicaméral dont la Chambre élective fut nommée Assemblée nationale. C’est également à partir de cette date que l’orateur de l’Assemblée législative et l’orateur suppléant portent les titres de président et de vice-président de l’Assemblée nationale.

Les députés adoptèrent, en 1982, la Loi sur l’Assemblée nationale qui remplace la Loi de la législature et consacre, par le fait même, l’autonomie administrative de l’Assemblée nationale en instituant un bureau composé du président et de députés des différents groupes parlementaires. Le Bureau remplace alors la Commission de régie interne et exerce des fonctions de contrôle, de réglementation et de gestion. Par rapport à l’Assemblée, il joue le rôle d’un conseil d’administration. Cette loi exige, au surplus, du député la prestation d'un serment de loyauté au peuple du Québec en plus du serment d'allégeance à la reine prescrit par la loi constitutionnelle de 1867.

En mars 1984, au terme d’un important processus de réflexion, une réforme parlementaire, qui revoit en profondeur le règlement qui régit les travaux de l’Assemblée nationale, est approuvée par l’ensemble des députés. Cette réforme a pour l’essentiel procédé à une restructuration majeure du système des commissions parlementaires afin de favoriser un meilleur contrôle parlementaire. Elle a réduit le nombre de commissions permanentes, tout en leur donnant davantage de pouvoirs.

Le 8 mai 1984, un militaire s'introduit dans le parlement avec une mitraillette et tue 3 personnes en plus d'en blesser 13 autres.

Le 17 décembre 1992, au cours d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, le bicentenaire des institutions parlementaires est commémoré. Une série d’activités eurent lieu pour souligner cet anniversaire, notamment un symposium international sur la démocratie.

Une autre importante réforme parlementaire, vingt ans après celle de 1984, est adoptée en 2009. Son objectif est de valoriser le rôle des députés et de rapprocher l’Assemblée des citoyens . Fruit de cette réforme, de nouvelles possibilités s’offrent aux citoyens pour exprimer leurs opinions. Ils peuvent dorénavant signer une pétition en ligne, commenter des sujets à l’étude ou participer à une consultation sur le site Internet de l’Assemblée.

En mai 2008, l'Assemblée nationale du Québec a spécialement réitéré sa volonté de défendre la langue française et le patrimoine religieux du Québec, dont particulièrement le crucifix situé au-dessus du siège du Président dans la salle de l'Assemblée nationale, à la suite de la polémique sur les accommodements raisonnables[5]. Une motion déposée fut unanimement approuvée par les députés :

« Que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté par le crucifix de notre Salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. »

Localisation

Article détaillé : Hôtel du Parlement du Québec.Les députés se réunissent en assemblée plénière dans la salle de l'Assemblée nationale (Salon bleu) située dans le palais législatif de l'hôtel du Parlement. Le complexe de la colline parlementaire de Québec comprend en outre les édifices André-Laurendeau, Honoré-Mercier, Jean-Antoine-Panet et Pamphile-Le May. Ce dernier édifice abrite toutefois le ministère du Conseil exécutif (ou le bureau du premier ministre).

Construit entre 1877 et 1886, le palais législatif fut conçu par l'architecte Eugène-Étienne Taché qui s'est inspiré du thème Je me souviens, devenu la devise nationale du Québec. Son style architectural Second Empire en fait une construction unique en Amérique du Nord. Cet édifice est reconnu comme monument historique national depuis 1984.

L'Assemblée nationale soulignera en 2011 le 125e anniversaire de l'hôtel du Parlement.

-

La place de l'Assemblée-nationale avec la fontaine de Tourny -

Vue sur le complexe législatif depuis l'hôtel Hilton

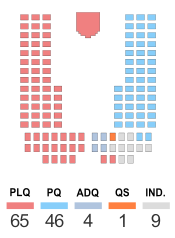

Composition actuelle

Article détaillé : 39e législature du Québec.La dernière élection québécoise a été tenue le 8 décembre 2008. Trois groupes parlementaires sont actuellement constitués. Tout groupe d’au moins 12 députés élus sous la bannière d’un parti politique qui a obtenu au moins 20 % des voix aux plus récentes élections générales peut être reconnu comme groupe parlementaire selon le règlement de l’Assemblée. Toutefois, en 2009, ces critères ont été revus. Un groupe ayant fait élire 5 députés et ayant recueilli 11 % des voix peut dorénavant jouir des avantages conférés à un groupe parlementaire. C’est ainsi que l’Action démocratique du Québec a pu être reconnu comme groupe parlementaire malgré ses résultats électoraux.

Le tableau suivant présente la distribution actuelle des sièges :

Parti Chef du parti Nombre de sièges Nombre de femmes Nombre d'hommes Parti libéral du Québec Jean Charest 64 20 44 Parti québécois Pauline Marois 46 13 33 Action démocratique du Québec Gérard Deltell 4 1 3 Québec solidaire Amir Khadir et Françoise David[6] 1 0 1 Indépendant 9 2 7 Siège vacant 1 - - Total 125 36 88 Administration

L’Administration de l'Assemblée nationale a pour mandat de soutenir les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires et contribuer à la réalisation de la mission de l’institution. Environ 625 personnes travaillent pour l’Assemblée nationale.

Pour accomplir sa mission, l’Administration de l’Assemblée :

- offre des services aux députés en appui à leur rôle de législateur et de contrôleur de l’activité gouvernementale

- fait connaître et comprendre l’institution et le travail des députés aux citoyens, facilite l’accès à l’institution parlementaire et contribue à son rayonnement, notamment auprès des jeunes, des écoles et auprès d’autres parlements dans le monde.

Autorités

- Bureau de l'Assemblée nationale

- président;

- 3 vice-présidents de l'Assemblée nationale;

- 5 députés du groupe parlementaire du gouvernement;

- 4 députés des groupes d'opposition;

- Secrétaire général;

Le président et les trois vice-présidents de l’Assemblée, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale et le secrétaire général sont les autorités de l’institution.

Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Assemblée. Il agit aussi comme premier conseiller en interprétation des dispositions réglementaires qui régissent l'Assemblée. Le secrétaire général est nommé par l’Assemblée sur proposition du premier ministre.

Sous la responsabilité du président, le secrétaire :

- assure la supervision et la gestion du personnel de l'Assemblée

- administre les affaires courantes

- agit comme secrétaire du Bureau.

L'Assemblée nationale est composée de différentes unités administratives:

- Direction du secrétariat du Bureau et du secrétariat général;

- Direction des affaires juridiques et législatives;

- Secrétariat général adjoint aux affaires parlementaires et à la procédure;

- Direction de la Bibliothèque;

- Direction du secrétariat de l'Assemblée;

- Direction du secrétariat des commissions;

- Direction de la traduction et de l'édition des lois;

- Direction générale de l'information et des affaires institutionnelles;

- Direction des communications;

- Direction des programmes pédagogiques;

- Direction des relations interparlementaires et internationales;

- Direction du protocole et de l'accueil;

- Secrétariat général adjoint à l'administration et à l'information;

- Direction de la diffusion des débats;

- Direction de la gestion immobilière et des télécommunications;

- Direction de l'informatique;

- Direction des ressources financières, de l'approvisionnement et de la vérification;

- Direction des ressources humaines;

- Direction des ressources matérielles et des restaurants;

- Direction de la sécurité;

Le personnel de l'Administration présent dans le Salon bleu lors des séances de l'Assemblée nationale comprend : le secrétaire général et les secrétaires adjoints, le sergent d'armes (garde du corps des parlementaires réunis à l'Assemblée) ainsi que les pages (messagers des députés).

L’Assemblée nationale dispose d’un budget d’opération de plus de 120 millions de dollars.

Procédure parlementaire

La procédure parlementaire québécoise est régie par diverses sources :

- Constitution du Canada :

- La Loi constitutionnelle de 1867 est la principale source de droit parlementaire, par son préambule : « (...) avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni »;

- Conformément à ces principes, la Loi constitutionnelle de 1982 énonce la compétence exclusive de l'Assemblée nationale pour modifier la constitution du Québec;

- Loi sur l'Assemblée nationale[1] : Loi constitutive de l'Assemblée nationale ayant effet juridique indépendamment des articles 71 à 87 de la Loi constitutionnelle de 1867;

- Règlement de l'Assemblée nationale[7] : Corpus de règles écrites régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale et de ses commissions parlementaires;

- Ordres spéciaux : Résolutions de l'Assemblée nationale dérogeant au Règlement;

- Précédents (jurisprudence parlementaire) : Décisions rendues par la présidence et diffusées au Recueil de décisions concernant la procédure parlementaire;

- Usages et coutumes parlementaires : Traditions permettant la résolution de questions litigieuses lorsque les sources du droit écrit sont muettes;

- Doctrine : L'ensemble des ouvrages juridiques, dont le principal est La procédure parlementaire du Québec[8], qui colligent et commentent les origines et les modalités du droit parlementaire, les traditions et les précédents.

Mode de scrutin

Le territoire québécois est découpé en 125 circonscriptions électorales, dont le processus de délimitation est encadré par la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3) et placé sous la responsabilité de la Commission de la représentation électorale du Québec. Les députés y sont élus au suffrage universel par scrutin uninominal majoritaire à un tour selon le principe d'un vote par circonscription. Les élections générales sont déclenchées selon trois options, soit :

- par décret du premier ministre;

- par suite d'un vote de confiance négatif, ou;

- par péremption, la législature étant d'une durée maximale de cinq ans.

Entre deux élections générales, des élections partielles sont tenues dans les circonscriptions dont le siège est vacant, au maximum six mois après le départ de leur député.

Le gouvernement du Québec est constitué des élus qui appartiennent au groupe parlementaire ayant gagné la majorité relative des sièges distribués par les suffrages exprimés, soit à la suite d'une :

- Élection générale;

- Élection partielle, ou;

- Coalition.

Les députés ainsi regroupés peuvent former un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Du point de vue conceptuel de la séparation des pouvoirs, les principes inhérents à la responsabilité ministérielle rendent indissociable le pouvoir exécutif de la vie parlementaire. De fait, les travaux de l'Assemblée nationale et la stabilité du gouvernement durant la législature sont tributaires de :

- Force majoritaire en sièges du Conseil des ministres;

- Dissensions et transfuges;

- Solidarité ministérielle et disciplines de parti.

Fonctions parlementaires

Au nombre de 125, les députés sont à la base du système législatif. Ils exercent trois rôles principaux, soit :

- Législateurs : auteurs des lois;

- Contrôleurs de l'action gouvernementale : gardiens de la responsabilité ministérielle, et;

- Intermédiaires entre leurs électeurs et l'Administration publique : défenseurs des intérêts particuliers de leur circonscription électorale.

Dans l'exercice de ses fonctions, un député peut avoir les titres parlementaires suivants :

-

- Dirige les séances de l'Assemblée;

- Administre les services de l'Assemblée;

- Représente l'Assemblée au Québec et à l'étranger.

- Vice-présidents de l'Assemblée nationale;

-

- Dirigent les débats en commission plénière et pendant les affaires du jour. Le premier et le deuxième vice-présidents proviennent du parti ministériel (groupe parlementaire formant le gouvernement) alors que le troisième vice-président est issu des rangs de l’opposition officielle.

- Chefs de groupes parlementaires;

-

- Mènent l'action parlementaire de leur groupe respectif.

- Premier ministre;

- Chef de l'opposition officielle;

- Chef du deuxième groupe d'opposition;

-

- Membres du Conseil des ministres du Québec et responsables d'un secteur de l'Administration publique.

- Leaders parlementaires et leaders parlementaires adjoints;

-

- Stratèges et conseillers en matière de procédure parlementaire.

- Whips et whips adjoints;

-

- Assurent la discipline de parti par la solidarité ministérielle et parlementaire.

- Présidents de caucus;

-

- Dirigent l'aile parlementaire (ou caucus des députés) d'un parti politique.

- Adjoints parlementaires;

-

- Assistent un ministre dans l'exercice de ses fonctions.

- Porte-parole (collectivement appelés, cabinet fantôme);

-

- Présentent la politique du groupe d'opposition qu'ils représentent et commentent celle du gouvernement.

- Présidents de commissions permanentes;

-

- Organisent et animent les travaux de leur commission.

- Vice-présidents de commissions permanentes;

-

- Assistent le président de leur commission.

- Présidents de séance;

-

- Remplacent les présidents et vice-présidents de commission en situation extraordinaire.

Travaux parlementaires

L'Assemblée nationale est une institution parlementaire fonctionnant selon le système de Westminster. Le déroulement de ses travaux en langue française en font par ailleurs une institution unique à caractère distinct dans ce système.

À chaque élection générale, les électeurs du Québec élisent une nouvelle assemblée législative dont les travaux parlementaires lui sont propres.

Pendant la législature, les travaux sont généralement divisés en deux sessions parlementaires distinctes. Chacune d'elles débute par le discours d'ouverture du premier ministre du Québec, dans lequel ce dernier présente les priorités législatives du gouvernement pour la session à venir.

Les séances de chaque session regroupent les travaux de l'Assemblée au cours d'une même journée. Un ordre du jour est alors établi au Feuilleton et Préavis. Celui-ci est généralement divisé en six parties comprenant les affaires courantes, les affaires du jour, les projets de lois adoptés, les travaux des commissions, les questions écrites et les préavis. Subséquemment, un Journal des débats expose ad litteram l'intégralité des discussions formelles qui se déroulent au cours de la séance. Ce compte rendu intégral des délibérations est publié depuis 1964. Le Procès-verbal en reprend ensuite les grandes lignes en exposant notamment les sujets de débats, les droits et temps de paroles, les dépôts de documents ainsi que les périodes de votes.

Les séances de l'Assemblée nationale sont divisées en 2 périodes: les affaires courantes et les affaires du jour :

Période des affaires courantes

La période des affaires courantes consiste essentiellement en une période d'information :

- déclarations de députés

- déclarations ministérielles

- présentation de projets de loi

- dépôts (documents)

- interventions portant sur une violation de droit ou de privilège ou sur un fait personnel

- questions et réponses orales

- votes reportés

- motions sans préavis

- avis touchant les travaux des commissions parlementaires

- renseignements sur les travaux de l’Assemblée

Période des affaires du jour

La période des affaires du jour consiste essentiellement en une période de débats :

- affaires prioritaires

- débats d'urgence

- débats sur les rapports de commissions

- autres affaires inscrites au feuilleton

- affaires inscrites par les députés de l'opposition

Procédure législative

Les étapes de l'adoption d'un « projet de loi public du gouvernement » et d'un « projet de loi public de député » offrent une vue synthétique de la procédure législative normale. Parallèlement, la procédure législative d'exception — couramment appelée, bâillon —, permet au parti ministériel de passer outre la procédure normale, en situations extraordinaires, afin que certaines lois jugées importantes par celui-ci soient adoptées rapidement par l'Assemblée nationale. Depuis la réforme parlementaire de 2009, l'utilisation de la procédure bâillon est balisée et ne peut désormais être employée que pour une seule affaire à la fois.

Première étape : Présentation

Exposé sommaire de l'objet du projet de loi par son auteur (député ou ministre responsable);

- Lecture des notes explicatives;

- Motion de saisie;

- Consultations en commission (motion sans préavis) : Étude des besoins réels des personnes et organismes concernés par le projet de loi;

Deuxième étape : Adoption du principe

- Débat sur l'opportunité du projet de loi et sa valeur intrinsèque;

- Motion de report;

- Motion de scission;

Troisième étape : Étude du projet article par article en commission parlementaire ou plénière

- Dépôt de mémoires;

- Témoignages des personnes et organismes d'auto-règlementation;

Quatrième étape : Prise en considération du rapport de la commission par l'Assemblée

- L’Assemblée se prononce sur les résultats des travaux de la commission. Elle doit adopter ce rapport pour que le projet de loi franchisse cette étape.

Cinquième étape : Adoption du projet de loi

- Les députés se prononcent.

Ultimement, chaque projet de loi adopté par l'Assemblée nationale doit recevoir la sanction du lieutenant-gouverneur pour devenir une véritable loi ayant des effets juridiques au Québec. Sur l'indication du bureau du leader parlementaire du gouvernement, celui-ci appose alors sa signature sur la copie officielle du projet de loi adopté. Tout projet de loi — public ou d'intérêt privé —, ainsi sanctionné devient alors une loi publique. La distinction est plus que théorique, car selon la Loi d'interprétation[9], toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques; alors que les lois privées doivent être plaidées. Or, toutes les Lois du Québec sont publiques.

Dans le cas des « projets de loi d'intérêt privé », le processus diffère en ce sens où le dépôt devant l'Assemblée nationale s'effectue par un député « parrain », puisque l'auteur du projet de loi est une personne non membre de l'Assemblée nationale (citoyen ou personne morale). Le projet de loi est ensuite soumis à l'étude détaillée immédiatement après la première lecture. Puis, son adoption suit immédiatement le dépôt du rapport de la commission saisie du projet de loi.

Sous l'égide des anciens règlements, les première, deuxième et cinquième étapes étaient référées sous les vocables « Première lecture », « Deuxième lecture » et « Troisième lecture ».

Commissions parlementaires permanentes

Dans son règlement, l'Assemblée nationale du Québec a constitué onze commissions permanentes responsables de l'étude approfondie en travaux parlementaires. Chaque commission possède sa propre mission et est composée d'un certain nombre de députés qui siègent dans un cadre de concertation et qui ont pour but de conseiller la Chambre de l'Assemblée nationale du Québec. Les commissions constituent le seul moyen pour les divers groupes de citoyens de faire entendre leurs points de vue directement auprès du Parlement.

- Commission de l'administration publique

- Commission de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles

- Commission de l'aménagement du territoire

- Commission de l'Assemblée nationale

- Commission de la culture et de l'éducation

- Commission de l'économie et du travail

- Commission des finances publiques

- Commission des institutions

- Commission des relations avec les citoyens

- Commission de la santé et des services sociaux

- Commission des transports et de l'environnement

Au 14 septembre 2009, la réforme parlementaire entra en vigueur. Ainsi, les commissions des affaires sociales; de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation; de la culture ainsi que de l'éducation furent remplacées par les commissions de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles; de la culture et de l'éducation; des relations avec les citoyens ainsi que de la santé et des services sociaux.

Par ailleurs, soucieuse d’avoir une meilleure reddition de compte, l’Assemblée nationale a créé en 1997 la Commission de l’administration publique. « Son rôle consiste à vérifier si les sommes allouées au gouvernement et à l’administration publique sont dépensées suivant les règles d’une saine gestion. De même, elle doit s’assurer que les administrateurs publics rendent des comptes sur leur gestion ». En plus de vérifier tous les engagements financiers de 25 000 dollars et plus des ministères et organismes dont les crédits sont votés à l’Assemblée, elle entend chaque année le Vérificateur général sur son rapport annuel. Cette commission est présidée par un membre de l’Opposition officielle.

L’Assemblée nationale a adopté une motion le 4 décembre 2009 en vue de créer une commission spéciale chargée d’étudier la question du droit de mourir dans la dignité. Cette commission ad hoc se déplacera dans 11 villes du Québec afin de tenir des auditions publiques et de consulter la population sur cet enjeu de société.

Contrôle parlementaire

Le gouvernement du Québec est responsable devant l'Assemblée nationale du Québec. De fait, le contrôle parlementaire des décisions gouvernementales s'effectue selon divers modes. La période de questions et réponses orales est la forme de contrôle la plus médiatisée, comportant généralement de vives confrontations. Elle est alors télédiffusée sur le canal et sur le site Internet de l'Assemblée. Dans des circonstances exceptionnelles, les commissions d'enquête et les débats d'urgence suscitent en outre une forte médiatisation.

Les autres formes de contrôle se déroulent généralement dans un cadre de concertation des parties. La responsabilité du gouvernement est ainsi assurée par les commissions parlementaires et autres travaux. Les organisations relevant directement de l'Assemblée nationale servent aussi de moyen de contrôle, à savoir : le Commissaire à l'éthique et à la déontologie, le Commissaire au lobbyisme du Québec, le Directeur général des élections du Québec, le Protecteur du citoyen et le Vérificateur général du Québec.Ces quatre personnes désignées par l’Assemblée nationale sont nommées par celle-ci pour exercer une charge publique. Un tel statut contribue à préserver l’indépendance des personnes désignées et leur impartialité dans l’exercice de leurs fonctions. Redevables à l’Assemblée nationale, elles sont nommées sur une proposition du premier ministre qui doit être approuvée par les deux tiers des députés.

Reconnue depuis 1871, la Tribune de la presse, qui regroupe les représentants de plusieurs entreprises de presse du Québec et du Canada couvrant l'actualité parlementaire et politique, est continuellement présente sur la Colline et possède ses propres locaux à l'intérieur des édifices parlementaires. Le Canal de l'Assemblée nationale, la diffusion publique des travaux parlementaires et les groupes d'intérêts se veut un autre moyen d'assurer la responsabilité gouvernementale.

Activités institutionnelles

Édifice patrimonial plus que centenaire, l’hôtel du Parlement ouvre ses portes tout au long de l’année et offre des visites guidées gratuites en français et en anglais et sur réservation, en espagnol, en italien et en langage des signes québécois. Plus de 80 000 personnes franchissent annuellement le seuil de l’institution. Les visiteurs peuvent profiter de leur passage à l’Assemblée pour faire un saut à la Boutique ou encore s’offrir un repas gastronomique au restaurant Le Parlementaire qui propose un décor somptueux dans une salle à dîner de style Beaux-Arts. Ouvert au public, ce restaurant, inauguré en 1917, est situé dans la cour intérieure de l’hôtel du Parlement. Le menu du restaurant met en valeur les produits québécois. Le restaurant Le Parlementaire organise aussi à l’occasion des brunchs gastronomiques.

Nombreuses sont également les expositions thématiques qui ont lieu à l’Assemblée nationale. Ces expositions mettent l’accent sur divers aspects d’importance pour la société québécoise. Les précieuses collections de l’Assemblée sont également mises en valeur.

Plusieurs autres activités se déroulent, en outre, à l’Assemblée nationale chaque année, dont la Journée du livre politique, les conférences Jean-Charles-Bonenfant, la Journée portes ouvertes et les Journées de familiarisation pour les Québécoises et Québécois issus de l’immigration.

Bibliothèque de l’Assemblée nationale

Lieu d’histoire prestigieux, la Bibliothèque de l’Assemblée nationale met à la disposition des parlementaires et des citoyens une impressionnante collection de plus de 2 millions de documents de toutes sortes. Vieille de 200 ans, la Bibliothèque est la mémoire du Québec : elle conserve les archives de l’Assemblée, ainsi que celles des parlementaires. Acquise par l’Assemblée en 1892 et conservée par la bibliothèque, la Collection Chauveau, qui comprend plus de 3 000 brochures et livres rares et précieux, a reçu un statut de bien historique en 2003 par le gouvernement du Québec.

Depuis 1915, la bibliothèque est logée dans l’édifice Pamphile-LeMay, qui porte le nom du premier directeur de la bibliothèque.

Mission éducative

À l’occasion de son bicentenaire, l’Assemblée nationale s’est donnée une mission éducative. C’est ce qui a guidé la mise en place de la Direction des programmes pédagogiques qui a pour mission d’élaborer et réaliser des programmes et des contenus de nature éducative destinés à des clientèles cibles. Elle fournit aussi un soutien professionnel et technique relié à l’organisation et à la tenue de simulations parlementaires à l’Assemblée nationale.

La Direction a créé, à ce chapitre, un éventail d’activités éducatives visant à stimuler la participation des citoyens, à les éveiller à la démocratie et à la vie parlementaire et s’adressant à toutes les catégories d’âge. En effet, depuis 1992, l’Assemblée nationale organise six simulations parlementaires qui s’adressent aux jeunes et moins jeunes :

- Primaire

- Secondaire

- Collégial

- Forum étudiant

- 18 à 25 ans

- Aînés

- Parlement des sages

La Direction des programmes pédagogiques a également mis sur pied en 1992 le Tournoi jeunes démocrates, un jeu-questionnaire qui invite les concurrents à mesurer leurs connaissances sur la démocratie et le parlementarisme. Des jeunes de 4e et 5e secondaire et du collégial participent chaque année à cette activité éducative.

Dans une volonté de dialogue avec les jeunes, le président de l'Assemblée nationale, de même que les vice-présidents participent à la Tournée de la présidence, activité instaurée en 2002. Ils vont à la rencontre des jeunes dans les établissements d'enseignement secondaire. Ces échanges visent notamment la sensibilisation des élèves à l'importance de la participation citoyenne.

Communications institutionnelles

Depuis 2006, l'Assemblée nationale dispose d'une nouvelle signature institutionnelle. Le message « Place aux citoyens », placé sous le logo de l'Assemblée, paraît depuis sur toutes ses publications, ses publicités, son site Internet et au Canal de l’Assemblée. « Celui-ci traduit la volonté de l’Assemblée de se rapprocher des citoyens, d’être plus accessible et accueillante et d’inviter la population à participer à ses différentes activités », indique-t-on dans le Plan de communication de l’Assemblée nationale[réf. nécessaire].

L’Assemblée nationale dispose d’un canal, depuis 1978, qui capte et retransmet tous les débats parlementaires et les travaux en commission. Le canal a diffusé, en 2008-2009, un total de 8 760 heures. Sa programmation permet à la population d’en apprendre davantage sur les rouages du système parlementaire québécois. L’Assemblée nationale produit notamment la série Mémoires de députés qui donne la parole à d’anciens parlementaires québécois.

En ligne depuis 1995, le site Internet de l’Assemblée[10] regorge d’informations relatives tant au fonctionnement de l’institution qu’aux travaux parlementaires. Son contenu s’est enrichi au cours de la dernière décennie. La diffusion de la programmation du canal est intégrale sur le site Internet qui est le troisième plus important de l’État québécois en matière de contenu. En mars 2010, l’Assemblée nationale a lancé un site complètement renouvelé et plus convivial.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale publie, depuis 1999-2000, un rapport d’activité qui fait état de ses travaux et de ses opérations. On y trouve une foule d’informations sur les événements qui ont jalonné l’exercice financier. Il permet d’apprécier les réalisations des députés et des employés de l’institution sur les plans parlementaire, institutionnel et administratif.Relations interparlementaires et internationales

L'Assemblée nationale du Québec maintient un important réseau de relations avec les parlements étrangers et diverses organisations interparlementaires. Elle entretient ces relations interparlementaires aussi bien dans un cadre bilatéral que multilatéral et y poursuit ses objectifs propres. L'Assemblée nationale contribue ainsi à mieux faire connaître la culture et les institutions politiques québécoises, à promouvoir les intérêts du Québec sur la scène internationale et à accroître le rayonnement du Québec à l’étranger.

Quatre grands objectifs sont poursuivis :

- le renforcement de l'efficacité de l'institution parlementaire et des élus dans leurs fonctions de législation, de contrôle de l'action du gouvernement, de prise en considération de questions d'intérêt public et de représentation;

- le positionnement international de l’Assemblée nationale et son rayonnement institutionnel au sein des réseaux interparlementaires;

- la participation active de l’Assemblée nationale à l’édification d’une communauté mondiale fondée sur la démocratie, la paix, la justice et la prospérité;

- le rayonnement accru de la société québécoise, notamment par la promotion de ses secteurs d’excellence.

L'Assemblée nationale du Québec s'investit dans des activités de coopération interparlementaire en réalisant des partenariats multilatéraux, notamment avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), l'Association parlementaire du Commonwealth (APC), la Confédération parlementaire des Amériques (COPA)[11] et la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec les États-Unis (DANREU)[12].

De plus, elle entretient des relations bilatérales avec l'Association parlementaire Nouveau-Brunswick—Québec (APNBQ), l'Association parlementaire Ontario-Québec (APOQ), la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Bavière (DANRBA), la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Communauté française de Belgique/Région wallonne/Belgique (DANRB), la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Catalogne (DANRC), la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec l'Assemblée nationale française (DANRANF), la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Sénat français (DANRSF) et la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec les institutions européennes (DANRIE).

« De façon ponctuelle, l’Assemblée nationale du Québec entretient aussi des relations avec plusieurs assemblées parlementaires de pays, États fédérés et régions d’Europe. C’est ainsi qu’au fil des ans, des liens se sont tissés avec divers parlements tels celui du Danemark, de la République d'Irlande, de la Slovénie, de l'Irlande du Nord, de la région de Samara et de la République du Tatarstan (Russie) (...) [et] depuis quelques années (...) avec la Chambre des députés de la République italienne »[13].

Voir aussi

Bibliographie

- François Côté (dir.), La procédure parlementaire du Québec, Québec, Assemblée nationale du Québec, 2003, 2e éd., 715 p. (ISBN 2551217679).

- Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, Québec : Quatre siècles d'une capitale, Québec, Les Publications du Québec, 2008, 692 p. (ISBN 978-2-551-19804-7).

- Louis Massicotte, Le Parlement du Québec de 1867 à aujourd’hui, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, 298 p. (ISBN 978-2-763-78739-8).

- Gaston Deschênes, L’hôtel du Parlement : mémoire du Québec, St-Lambert, Stromboli, 2007, 263 p. (ISBN 978-2-921-80023-5).

- Gaston Deschênes, Le Parlement de Québec : histoire, anecdotes et légendes, Ste-Foy, Éditions MultiMondes, 2005, 323 p. (ISBN 2895440824).

- Gaston Deschênes et Maurice Pellerin, Le Parlement du Québec, deux siècles d’histoire, Québec, Les Publications du Québec, 1991, 123 p. (ISBN 2551149169).

Articles connexes

- Président de l'Assemblée nationale du Québec

- Gouvernement du Québec

- Politique du Québec

- Juriste de l'État

- Parlement

Liens externes

- Site officiel de l'Assemblée nationale du Québec

- L'État québécois en perspective

- Les États canadiens comparés

Notes et références

- Québec, « Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c. A-23.1) », Éditeur officiel du Québec. Consulté le 2010-08-19

- L.R.Q., chapitre E-3.3

- Assemblée nationale du Québec, Rapport d’activité de l’Assemblée nationale du Québec 2006-2007, Québec, Assemblée nationale du Québec, 2007 (ISBN 978-2-550-49982-4) [lire en ligne (page consultée le 2010-08-19)]

- L.R.Q., c. L-1

- Québec garde le crucifix, La Commission Bouchard-Taylor sur www.radio-canada.ca, Société Radio-Canada, 22 mai 2008. Consulté le 25 octobre 2009.

- Amir Khadir et Françoise David sont en fait les porte-parole de Québec solidaire. Le chef du parti, au sens de la Loi électorale, est Benoît Renaud.

- Règlement et les autres règles de procédure de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale du Québec, 2009, 12e éd. (ISBN 2-551-23846-0) [lire en ligne].

- François Côté (dir.), La procédure parlementaire du Québec, Québec, Assemblée nationale, 2003, 2e éd., 715 p. (ISBN 2-551-21767-9) [lire en ligne]

- L.R.Q., c. I-16

- Assemblée nationale du Québec, « Accueil » sur Assemblée nationale du Québec, 2010. Consulté le 2010-08-19

- Confédération parlementaires des Amériques (COPA)

- Relations interparlementaires de l'Assemblée nationale

- Relations bilatérales de l'Assemblée nationale du Québec

Catégories :- Corps législatifs canadiens

- Corps législatifs québécois

- Parlement du Québec

Wikimedia Foundation. 2010.