- Histoire De La Corrida

-

Histoire de la corrida

Les « jeux taurins », impliquant dans certains cas la mise à mort du taureau en public comme dans la corrida, sont sans doute une survivance des sacrifices d'animaux qui ont été si importants dans les cultures primitives.

Sommaire

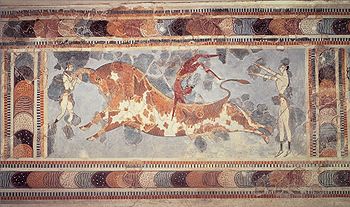

Origines

Le taureau est un animal dont la puissance a toujours impressionné l'homme ; plus fortement encore au cours du néolithique et de l'antiquité. Le dressage des animaux domestiques est souvent une activité dangereuse que les cultures ont parfois sublimé en rites collectifs ou initiatiques. Aujourd'hui encore, chez certains peuples, on ne devient un homme qu'après avoir tué ou capturé un lion ou un tigre. À la lisière entre le paisible bœuf et ces animaux sauvages, montrant comment la nature et sa violence peut parfois ressurgir, le taureau a fasciné et inspiré nombre de créateurs, comme Goya ou Pablo Picasso.

Au Moyen Âge

La corrida moderne doit ses fondements aux jeux taurins organisés pour divertir la noblesse espagnole au Moyen Âge. (Cette théorie est contestée par certains[1] qui affirment que les courses de taureaux trouvent aussi des fondements plus anciens parmi les jeux du cirque. Il faut toutefois préciser que ces affirmations sont faites sans apporter le moindre témoignage, le moindre écrit démontrant une telle filiation. Les mêmes affirment également qu'aux origines ce n'était pas une spécialité ibérique, toujours sans soutenir leurs affirmations par le moindre témoignage, ni le moindre écrit.) Les nobles organisaient entre eux des chasses aux taureaux et des joutes équestres pendant lesquelles ils attaquaient le taureau à l’aide d’une lance. Selon une chronique de 1124, « Alors que Alphonse VII se trouvait à Saldaña avec la jeune Doña Berenguela, fille du comte de Barcelone, entre autres divertissements, il y eut des fêtes de taureaux. » La chronique rappelle également que Le Cid était friand de ces jeux. Plus tard, Charles Quint en sera lui aussi amateur.

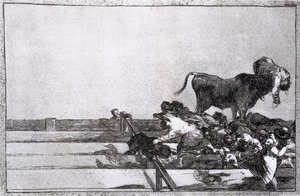

Ces spectacles se déroulaient sur des places publiques afin de célébrer une victoire, ou pour des fêtes patronales. Elles n’étaient pas sans danger pour les spectateurs : Goya a représenté un accident survenu au cours d’une de ces fêtes, ayant entraîné la mort de l’alcalde de Torrejón.

On suppose que les maures furent les premiers à utiliser des capes pour détourner le taureau, durant les attaques à la lance.

XVIe et XVIIe siècles

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, la tauromachie à cheval réservée à la noblesse se codifie avec notamment, en 1643, la publication du Traité d’équitation et diverses règles pour toréer de Don Gregorio de Tapia y Salcedo. Les cavaliers pratiquent un combat à l’aide de lances, ancêtre de la corrida de rejón et de la corrida portugaise modernes.

À la même époque, la noblesse commence à utiliser ses valets pour distraire le taureau lorsque eux-mêmes changent de cheval (fatigué ou blessé), ou pour les secourir en cas de chute. Lors de l’apparition du varilarguero, ancêtre du picador actuel, ces « piétons » auront également pour rôle d’éloigner le taureau du cheval et se serviront pour ce faire de capes ou de manteaux, ancêtres du capote.

Les taureaux sont en général mis à mort par les cavaliers ; cette mise à mort est parfois effectuée par les valets à pieds. Il arrive également que le taureau ne soit pas immédiatement tué ; après le combat, il est livré à la populace qui s’en sert pour faire des jeux : pose et retrait de banderilles, sauts de pied ferme ou à la perche par-dessus le taureau, etc. Quand le taureau est trop affaibli pour que ces jeux restent possibles, il est mis à mort : on lui tranche les jarrets à l’aide d’une lame fixée au bout d’une perche ; il ne reste plus qu’à le tuer d'un coup d’épée.

À partir du XVIIe siècle, les toreros à pied, issus du peuple et non plus de la noblesse, commencent à être connus et s’attirent de plus en plus la sympathie du public. La noblesse, de son côté commence à se détourner de ces jeux. Dès lors, la course de taureaux, d’aristocratique qu’elle était, devient populaire. Le principal acteur reste encore le cavalier, mais c’est désormais un varilarguero (« porteur de longue lance », par opposition aux nobles dont la lance était en fait une sorte de javelot). Au lieu de poursuivre le taureau, ou de se faire poursuivre par celui-ci, il l’attend de pied ferme pour l’arrêter avec sa lance, comme le font les picadors actuels. Après le varilarguero, les piétons se livrent aux mêmes jeux que du temps de la « corrida aristocratique ».

XVIIIe siècle

En 1700, Philippe V, petit-fils du roi de France Louis XIV, monte sur le trône d’Espagne. Son peu de goût pour la course de taureaux accélère la désaffection de la noblesse pour ces divertissements.

Si la noblesse abandonne l’arène en Espagne, au Portugal, il n’en n’est pas de même : la course « aristocratique » continue d’exister. Toutefois, après la mort du comte d’Arcos en 1762, lors d'une course de taureaux, la mise à mort du taureau cesse d’être pratiquée. Cette forme de tauromachie existe encore de nos jours.

Dans les premières années du XVIIIe siècle, à Ronda, un certain Francisco Romero, à la fin d’une course, demande l’autorisation de tuer lui-même le taureau. Après l’avoir fait charger deux ou trois fois un leurre fait de toile, Francisco Romero estoque le taureau à l’aide de son épée. Par la suite, il recommence dans d’autres arènes et devient un véritable professionnel. Francisco Romero est généralement considéré comme « l’inventeur » de la corrida moderne. En fait, il semble que cette mise à mort du taureau par estocade ait été pratiquée bien avant lui, notamment par des employés des abattoirs sévillans, qui ont transformé leur métier de tueurs de taureaux en le mettant en scène pour un public toujours plus nombreux. En tous cas, si Francisco Romero n’est pas « l’inventeur » de la corrida moderne, il est le premier matador à avoir exercé son art de manière habituelle et professionnelle. De plus, ses succès entraînent un changement radical dans l’art de toréer : jusqu’à lui, le personnage principal est encore le picador ; après le picador, l’important, ce sont les jeux ; la mise à mort n’est que la fin (le mot « fin » utilisé dans le sens « terminaison ») du spectacle. Après lui, le picador commence à perdre de son aura, les jeux ne sont qu’un « interlude », la mise à mort devient la fin (le mot « fin » utilisé dans le sens « but ») du spectacle.

À la suite de Francisco Romero, nombre de ses compatriotes se font aussi matadores de toros, notamment son petit-fils Pedro Romero, « Costillares » et « Pepe Hillo ». Ce dernier sera en 1796 l’auteur de « La tauromaquia, o el arte de torear de pie y a caballo » (« La tauromachie, ou l’art de toréer à pied et à cheval »), premier traité de tauromachie moderne.

XIXe siècle

Le picador et les jeux qui suivent sa prestation perdant de leur importance, la mise à mort devenant le moment fort de la corrida, Francisco Montes « Paquiro » que Prosper Mérimée surnommera le « Napoléon » de la tauromachie », impose dans les années 1830-1840, l’organisation de tous les intervenants en une équipe chargée d’aider le matador à tuer le taureau. Désormais, picadors et banderilleros ne sont plus que les subalternes du matador ; leur but est de permettre la mise à mort du taureau avec le maximum de chances de réussite possible. Les suertes devenues dès lors inutiles, telles que les sauts à la perche, disparaissent.

Outre « Paquiro », les principales figuras (« vedettes ») de cette époque sont « Cúchares », « Frascuelo » et « Lagartijo ».

Tout au long de cette période, les courses de taureaux telles qu’elles se pratiquaient en Espagne, s’implantent dans ses colonies d’Amérique. La première course de taureaux à Mexico a lieu le 24 janvier 1526 avec des taureaux importés d’Espagne. De nos jours, elle se pratique au Mexique, au Pérou, en Colombie, au Venezuela, en Équateur et en Bolivie. Il y eut également quelques corridas en Argentine, en Uruguay et à Cuba.

Des courses de taureaux se pratiquaient également en France, en Aquitaine, ainsi qu’en Provence et en Languedoc aux alentours de la Camargue. Toutefois, la course « aristocratique » n’a jamais existé, seuls des jeux étaient pratiqués, qui ne se terminaient pas systématiquement par la mise à mort du taureau.

Après avoir conquis toute l’Andalousie, puis toute l’Espagne et ses colonies (ou anciennes colonies) américaines, la corrida moderne franchit les Pyrénées : la première corrida française se déroule le 1er août 1853 à Saint-Esprit, commune depuis rattachée à Bayonne, devant Napoléon III et l’impératrice Eugénie (celle-ci est espagnole). En fait, des courses de taureaux, telles qu’elles se pratiquaient en Espagne, avaient déjà eu lieu en France, notamment à Arles et Bayonne (déjà !) dès le début du XIXe siècle. Mais, d’une part, il s’agissait de courses telles qu’elles se pratiquaient avant « Paquiro », d’autre part, ces courses « espagnoles » furent sans lendemains.

À partir de 1853, la tauromachie espagnole s’installe durablement en France : la première course espagnole connue a lieu le 21 août à Saint-Esprit-lès-Bayonne, qui est alors une commune indépendante de sa voisine Bayonne[2]. Le cartel annonce clairement la mention : « Grandes courses espagnoles de taureaux, à Saint-Esprit (Landes), près Bayonne ». Cette forme de tauromachie espagnole va peu à peu se fondre à la tauromachie landaise pour donner naissance à la course hispano-landaise, où les écarteurs affrontent les taureaux avant que les toreros ne les travaillent à la cape[3].

Dès 1854, des corridas sont organisées à Nîmes et Arles. Il y en eut même à Roubaix et au Havre ! Cette installation en France ne se fait pas sans mal, car elle soulève nombre d’oppositions. En outre, la Cour de cassation juge au début du XXe siècle que la loi Grammont s’applique aux corridas ; celles-ci sont donc prohibées. Malgré la prohibition, nombre de corridas sont organisées dans les villes du Midi, les sanctions, quand elles sont prononcées par les tribunaux, étant symboliques.

La fin du XIXe siècle est notamment marquée par la figure de Rafael Guerra « Guerrita », sa science du taureau inébranlable et son orgueil démesuré. On connaît son fameux jugement sur la hiérarchie taurine à son, époque : « D'abord il y a moi, après moi il n’y a personne et après personne, Fuentes. »

XXe siècle

Les années 1910 à 1920 sont souvent appelées l’« Âge d’Or », marquées par des personnalités comme Rafael González Madrid « Machaquito » ou Ricardo Torres Reina « Bombita », mais surtout par la rivalité entre José Gomez Ortega « Joselito » et Juan Belmonte. Ce dernier « invente » le temple, faculté d’accorder le déplacement du leurre et la charge du taureau. Il « invente » aussi l’immobilité : jusqu’alors, le torero reculait lors de la charge du taureau ; désormais il reste en place et dévie la charge.

En 1928, sous la dictature de Primo de Rivera, le caparaçon inventé par le Français Jaques Heyral afin de protéger les chevaux, devient obligatoire : désormais, la rosse sur laquelle était monté le picador ne sera plus étripée en piste. Certains croient voir dans cette décision la fin de la corrida. En réalité, le spectacle se contente d’évoluer : il sera désormais difficile de mesurer la bravoure d’un taureau en nombre de chevaux tués !

Dans les années 1920 et 1930, sous l’impulsion d’un capitaine de cavalerie, Antonio Cañero, la tauromachie à cheval « revient au galop ». Cañero, reprend les principales techniques des cavaliers portugais, mais restaure la mise à mort qu’il pratique à l’aide d’un rejón, littéralement « harpon », en réalité plus proche d’un javelot.

En avril 1931, la République est proclamée. Il est souvent affirmé à tort que la République espagnole a interdit la corrida : pour fêter la proclamation de la République, le maire socialiste de Madrid organise une corrida, le 17 juin 1931 ; elle est présidée par Niceto Alcalá Zamora, futur président de la République ; en avril 1932 à Valence pour le premier anniversaire de la République, distribution d'exemplaires de la Constitution, concours de beauté et corridas. La tauromachie se socialise. Toutes les organisations professionnelles ou presque multiplient les novilladas sans picador et beaucoup de courses se font au profit d'œuvres sociales. Et 1935 est une importante saison de tauromachie grâce notamment à Marcial Lalanda, Victoriano de La Serna, Manolo Bienvenida, Domingo Ortega, « Cagancho ».

Le 18 juillet 1936, commence la guerre civile. Comme leurs compatriotes, les toreros se divisent, parfois selon la géographie (ceux qui se trouvent dès le début en zone nationaliste prenant le parti de Franco, ceux qui se trouvent dans la zone encore contrôlée par la République prenant le parti de celle-ci), parfois selon leurs opinions. Dans les zones encore contrôlées par la République on fait le paseo en chantant L'Internationale, dans les autres en chantant Cara al sol. D’autres suivent le vent : le 29 août 1936, Domingo Ortega torée à Valence pour les milices populaires et « brinde » un taureau au comité exécutif de la République ; le 24 mai 1939, il participera à Madrid à la « corrida de la victoire » organisée pour fêter la victoire de Franco.

Une minorité combat sur le front, par idéologie ou par intérêt, d'un côté comme de l'autre. Côté franquiste : Marcial Lalanda, « Algabeño hijo », Victoriano de La Serna. Côté républicain : Enrique Torrés, Manolo Martínez, Félix Almagro, Félix Colomo. Et certains y meurent : « Algabeño Hijo », le banderillero Fernando García dans les rangs nationalistes ; Saturio Torón, les novilleros Ramón de la Cruz et Cayetano de la Torre, côté républicain.[4]

Après la Guerre d’Espagne, apparaît la figure de Manuel Rodríguez Sánchez « Manolete » (« Manolete, un torero pour oublier la guerre »[5]) qui devant les petits et maigres taureaux de l’époque révolutionne à nouveau le toreo par sa verticalité et son immobilisme. Sa mort à Linares en 1947 sera une véritable tragédie nationale.

Après la mort de « Manolete », place au mexicain Carlos Arruza, mais aussi à Pepe Luis Vázquez et à Agustín Parra « Parrita », et surtout à la rivalité des deux beaux-frères Luis Miguel Dominguín et Antonio Ordóñez.

En France, par la loi du 24 avril 1951, la loi Grammont est amendée. Désormais, elle « n’est pas applicable aux course de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée. » En outre, le décret du 7 septembre 1959 précise que la tradition doit être « locale et ininterrompue. » En vertu de ces nouvelles règles, des corridas sont aujourd’hui organisées en toute légalité dans plus d’une soixantaine de villes, situées dans onze départements (Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Var).

Dans les années 1960, l’ouragan Manuel Benítez « El Cordobés », fils d’un ouvrier républicain tué pendant la guerre civile, s’impose dans une Espagne qui s’ouvre au tourisme. Le magazine américain Life, dans un guide à l’usage de ses lecteurs voyageant en Europe, leur conseille à propos de corridas, s’ils voient écrit sur l’affiche « El Cordobés », de ne manquer ce spectacle sous aucun prétexte ; dans le cas contraire, de ne pas perdre leur temps à ce spectacle sans intérêt !

À côté de « El Cordobés », apparaissent notamment Diego Puerta, Santiago Martín « El Viti » et Paco Camino.

À la fin des années 1960 et surtout au début des années 1970, on voit apparaître les premiers matadors français ayant réussi, sinon à devenir des figuras, du moins à acquérir une certaine notoriété en France : Bernard Dombs « Simon Casas », Alain Montcouquiol « Nimeño I», Robert Pilés. Au milieu des années 1970, débute Christian Montcouquiol « Nimeño II », qui sera le premier, non seulement à devenir une figura dans son pays natal, mais aussi à participer régulièrement à des corridas en Espagne.

20 novembre 1975 : mort du général Francisco Franco. L’Espagne devient une monarchie constitutionnelle, la démocratie revient. Certains entrevoient (et parfois même espèrent) la fin de la corrida, « spectacle franquiste » qui ne saurait survivre longtemps à Franco : dans les années 1960, il y avait 400 corridas par an au maximum ; depuis le début des années 2000, leur nombre évolue autour de 1 600 par an.

Les principales figuras de la fin du XXe siècle sont José Maria Dols Abellán « Manzanares », Pedro Gutiérrez Moya « El Niño de la Capea », Dámaso González, Francisco Rivera « Paquirri », Antonio Chenel « Antoñete » Paco Ojeda et Juan Antonio Ruiz Román « Espartaco », líder de l’escalafón chaque année de 1985 à 1991.

XXIe siècle

Au début du XXIe siècle, les principales figuras sont Enrique Ponce et Julián López Escobar « El Juli ». Enfin, pour la première fois un français, Sébastien Castella, a acquis le rang de figura, non seulement en France, mais également en Espagne, après avoir reçu le prix « Cossio » décerné par la Fédération taurine d'Espagne au « Meilleur matador de toros » de la temporada 2006.

Voir aussi

Notes et références

- ↑ « Histoire de la tauromachie » [1]

- ↑ La commune de Saint-Esprit-lès-Bayonne, initialement rattachée au canton de Dax, est intégrée à Bayonne en 1857

- ↑ Jean-Jascques Taillentou, Bulletin de la Société de Borda, n°494, juillet 2009, p 193

- ↑ Pour en savoir plus long sur la corrida, la République et la Guerre d’Espagne, on pourra lire deux articles de Jacques Durand parus dans Libération : « Sous la cape rouge », numéro du 10 juin 2004 ; « Matadors en habit rouge », numéro du 10 juin 2006. Ces article sont téléchargeables sur le site internet de Libération

- ↑ « Manolete, un torero para olvidar la guerra », titre d’un livre paru en 1986 sous la plume de Juan Soto Viñolo

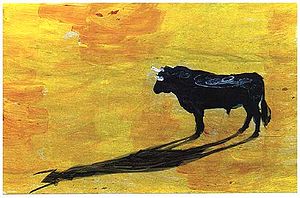

Galerie

Sculptures

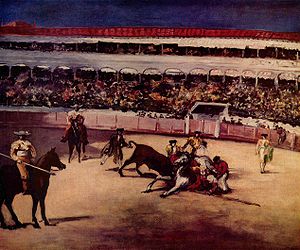

Édouard Manet

Le Torero Mort (National Gallery of Art)

Francisco Goya

Mary Cassatt

Toreros historiques

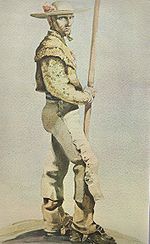

Pedro Romero (1754 - 1839)

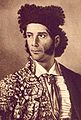

Antonio Ordóñez (1932 - 1998)

Catégorie : Tauromachie

Wikimedia Foundation. 2010.