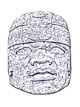

- Tête colossale olmèque

-

Art olmèque

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature.

Les artistes olmèques élaboraient leur art dans l’argile, la pierre et le bois ainsi que sur quelques peintures rupestres. La création artistique de cette civilisation nous conduit à distinguer l’art monumental ou art colossal et l’art mineur ou art mobilier. Les matériaux utilisés sont le basalte et l’andésite puis la serpentine, le jade-jadéite et l’obsidienne.

La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels.

Arts précolombiens Par zone géographique

Art des Andes centrales

Art de l'ÉquateurPar civilisation

Art aztèque

Art inca

Art maya

Art olmèque

Art toltèque

Art zapotèque

Voir : Civilisation précolombienne - Chronologie Projets : Amérique précolombienne - Archéologia Sommaire

Historiographie

L’art olmèque est inconnu jusqu’en 1862, année de la découverte fortuite de la première tête colossale à Hueyapan (Veracruz) par José María Melgar y Serrano. Il faut attendre 1925 pour découvrir d’autres mégalithes olmèques. Les spécialistes Frans Blom, archéologue, et Olivier La Farge, ethnographe, explorent la Côte du Golfe ainsi que le Sud-Est du Mexique. Leurs premières découvertes d’œuvres olmèques sont malencontreusement confondues avec des œuvres mayas. L’archéologue Hermann Beyer, dans les années trente, donne le terme « olmèque » à ce nouvel art. La culture et l’art olmèque sont ainsi définis et le terme est officialisé en 1942 par les olmécologues pour désigner la civilisation Mère de la Mésoamérique dont les centres les plus importants connus sont La Venta, San Lorenzo Tenochtitlán, Laguna de los Cerros, Tres Zapotes et Cerro de las Mesas, dans les États actuels de Tabasco et de Veracruz, ainsi que Tlacozotitlan et Abaj Takalik situés au Guerrero et au Guatemala. Alfonso Caso et Miguel Covarrubias vont par la suite définir les traits culturels de la Mésoamérique et l’archéologue nord-américain Matthew Stirling, va mettre en évidence les sites clés de la Côte du Golfe qui feront l’objet de fouilles et de découvertes artistiques olmèques importantes.

Afin de bien comprendre l’émergence de l’art olmèque il faut spécifier que cette civilisation est à la source d’un style artistique et d’une iconographie qui s’intègre dans la chronologie[1] suivante entre 1200 et 500 avant J.C. au préclassique (chronologie classique de Willey & Phillips établie en 1958) ou à l’Époque I (chronologie plus récente et novatrice de C. Duverger établie en 1999).

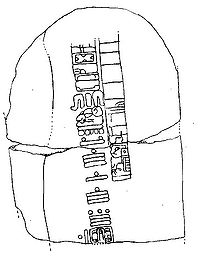

Les premières fouilles archéologiques sur la civilisation olmèque ont révélé des pratiques rituelles sur des ossements humains. On a pu constater des mutilations dentaires et des déformations crâniennes. Ces pratiques bien que terrifiantes de nos jours avaient une symbolique forte et l’on peut admirer sur certaines sculptures, en jade notamment, la représentation par l’artiste de ces us et coutumes. Concernant l’écriture et bien qu’elle suscite des controverses chez les spécialistes on peut affirmer aujourd’hui, avec la découverte de la Stèle de Cascajal, que l’existence d’une écriture était en vigueur chez les olmèques dès 1200 av. J.-C. Cette stèle révèle toute son importance car il s’agit de la plus ancienne écriture découverte en Amérique. L’apparition d’une écriture olmèque (pictogrammes-idéogrammes) évoque par conséquent plus un langage qu’une simple ornementation. Il s’agit certainement d’un « langage des signes »[2] relevant en priorité du domaine religieux et du champ sociopolitique. L’idée d’une écriture basée uniquement sous la forme d’idéogrammes est donc à exclure.

L’art olmèque est porteur de tous ces signes que l’on peut trouver inscrits en premier lieu sur les terres cuites puis sur d’autres supports, tels que la pierre. Selon l’école française promue par Christine Niederberger et reprise notamment par Caterina Magni, la culture olmèque est un ensemble multiethnique et plurilinguistique c’est-à-dire que leur présence est attestée à des niveaux d’occupation anciens sur la Côte du Golfe, dans le Bassin de Mexico et le long de la côte Pacifique dans les États du Guerrero, Oaxaca et Chiapas, mais surtout au-delà des frontières mexicaines, jusqu’au sud du Costa Rica. Les Olmèques sont pour d’autres spécialistes rattachés à la famille linguistique Maya pour Michael D. Coe et mixe-zoque pour Gareth Lowe qui fait référence à la langue Popoluca, du groupe macromaya mixe-zoque, parlée par les habitants vivant sur la côte du golfe.

Architecture, matériaux et techniques

L’architecture olmèque est monumentale et va s’intégrer à l’environnement. La pyramide est un rappel à la montagne. Par sa taille imposante et son élévation, elle représente l’édifice principal du centre cérémoniel. Elle deviendra une constante architecturale dans l’Amérique Moyenne. Cependant l’architecture des plus grands sites olmèques, à La Venta ou à San Lorenzo, considérés comme l’exemple d’urbanisme le plus accompli de l’Époque I, se manifeste par des constructions en terre battue. Par des plans rigoureux et une architecture grandiose, caractérisée par la pyramide conique de La Venta (30 mètres de haut), le site de San Lorenzo (2 km de long sur 1 km de large) ou le terrain de jeu de balle, s’associe un art monumental et la présence d’un système de drainage imposant. Cela va préfigurer les sites mésoaméricains tardifs.

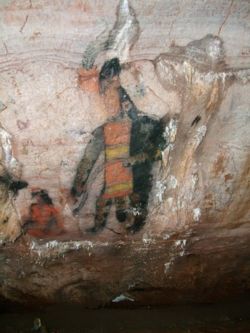

Les artistes olmèques s’illustrent aussi bien dans le travail de l’argile, de la pierre et du bois. Par ailleurs, la découverte de peintures rupestres comme à Juxtlahuaca (photo ici), montre l’hétérogénéité de leur production. Une approche schématique de la création artistique conduit à la distinction entre art monumental et art mineur :

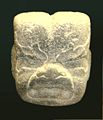

- L’art mineur olmèque regroupe tous les objets dits de petites dimensions que ce soit en pierre, en terre cuite, en volume, en haut ou bas relief, incisés et/ou excisés. Cet art mineur comprend les figurines, les haches, les masques, les récipients, les bijoux, et les pendeloques.

- L’art monumental olmèque désigne les œuvres de grande taille. Il s’agit de sculpture en ronde-bosse, en haut et bas relief, pouvant aussi être gravée ou peinte. Les têtes colossales, les statues, les autels, les stèles, les dalles, les pétroglyphes et les mosaïques sont des représentations majeures de l’art olmèque.

Les olmèques ne connaissaient pas la métallurgie et l’outillage était en pierre même si des spécialistes[3] sont sceptiques sur l’emploi d’outils en pierre pour sculpter le basalte. Un chercheur[4] pense que des artefacts minéraux en fer, découverts en très grande quantité sur plusieurs sites olmèques, ressemblent à des petits marteaux alors qu’un autre[5] décrit le fonctionnement de ces artefacts et comment ils servaient au tailleur de pierre.

La figure olmèque

Au niveau de l’iconographie, la figure humaine constitue le thème principal de l’art olmèque. Si quelques scènes de l’art olmèque reflètent manifestement la "pensée mythique", d’autres décrivent sans ambiguïté des rites et certaines renvoient simultanément au mythe et au rite, ou se placent à la charnière du domaine mythologique et du champ cérémoniel. Imagerie qui se double de la volonté d’affirmer le pouvoir. Nous pouvons définir trois grandes catégories, caractérisées par une expression figurative ou codifiée :

- Premièrement, les représentations de nature mythique, qui le plus fréquemment ne constituent qu’une séquence d’une narration mythologique plus vaste que l’on peut qualifier de mythographique.

- Deuxièmement, les représentations de nature rituelle, qui s’attachent à transcrire de manière fragmentaire la réalité d’un cérémoniel.

- Troisièmement, l’art "socio-historique", qui peut en l’occurrence utiliser des éléments du mythe pour signifier ou légitimer un pouvoir, une position sociale.

L’iconographie olmèque est extrêmement riche, à la vue des abondants détails qui apparaissent sur de nombreuses sculptures. Les spécialistes analysent chaque partie de l’œuvre afin de comprendre son sens général. On peut s’apercevoir, considérant la multitude de pièces archéologiques retrouvées à ce jour, que la figure humaine est le thème principal de l’art olmèque. Beatriz de La Fuente[6] recense 206 pièces, dont 110 représentent des personnages anthropomorphes. La troisième place est donnée aux œuvres animalières, alors que les figures hybrides sont deuxièmes dans ce classement, parmi lesquelles l’homme-jaguar est prédominant.

La figure olmèque se présente sous trois formes bien distinctes avec la figure hybride, la figure zoomorphe et la figure anthropomorphe. Cette distinction n’est pas seulement esthétique mais avant toute chose il s’agit de comprendre que c’est un art religieux dans lequel l’imagerie olmèque montre des états de degrés divers dans la relation homme et animal. La figure du jaguar est donc omniprésente. Mais la figure animale est aussi bien représentée sous les traits du serpent, de l’aigle, du cerf, du singe, du poisson (photo), etc.

L’art olmèque obéit à des règles précises qui permettent de classer les figures animales selon trois caractéristiques : féline, reptilienne et félino-reptilienne. De même, cette classification s’opère pour la figure anthropomorphe avec les figures féminines, les figures masculines qui sont rares et les figures asexuées qui sont les plus nombreuses.

La figure hybride

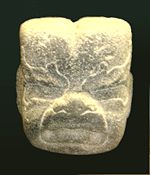

L’imagerie olmèque fait état de degrés différents dans la relation homme-animal. Caterina Magni a élaboré un tableau[7] qui permet de comprendre les différentes situations ou évolutions de l’homme à l’animal et inversement de l’animal à l’homme. Ces manifestations artistiques suggèrent une exploration systématique de la relation homme-jaguar et de sa réciproque jaguar-homme. Dans cette optique, l’image du "Were-jaguar" (photo), où les traits anthropomorphes et zoomorphes s’entremêlent intelligemment, est le meilleur exemple.

La figure zoomorphe

Dans un art imprégné d’animalité, il est surprenant de constater la rareté des représentations purement animalières. La place d’honneur revient encore une fois au félin. Puis viennent d’autres grands prédateurs comme le serpent et l’aigle. Les proies (cerfs, singes et autres petits mammifères) sont minoritaires par rapport aux carnassiers. Au-delà des représentations zoomorphes naturalistes, on observe la propension à l’hybridation des formes. La créature composite ou "fantastique" est une image de synthèse créée par la combinaison de formes et/ou d’attributs clés, en nombre variable, empruntés à différentes espèces animales biologiquement existantes. Agrégation plastique et intellectuelle qui recèle une forte logique interne régie par des règles précises.

Dans l’art olmèque, on peut classer les créatures composites en trois catégories : les animaux à caractère félin (photo), les animaux à caractère reptilien (photo) et les animaux à caractère félino-reptilien (photo).

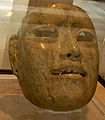

La figure anthropomorphe

Dans cette catégorie, on peut distinguer les figures féminines (photo), les figures masculines (photo) et les personnages asexués (photo).

- Les figures féminines sont récurrentes à l’époque I. Modelées en argile, elles ont l’indication d’une poitrine, plus rarement du sexe. Dans l’art lapidaire tardif, mineur et monumental, les figures féminines décroissent. Cependant, l’image de la femme continue d’être présente, mais sous forme métaphorique. Elle se cristallise dans l’image de la grotte et de la faille chthonienne[8] ; les entrailles terrestres étant comparables à l’appareil reproducteur féminin. De surcroît, l’art olmèque contient tout un corpus d’œuvres d’art daté entre 1000 et 800 av. J.-C., où l’homme a une attitude maternelle comme par exemple dans le thème de la présentation de l’enfant, où la figure masculine porte sur ses genoux un bébé-jaguar (photo). Il est opportun de reconnaître dans cette apparente lacune, un transfert de l’image qui s’opère au niveau symbolique (photo).

- Les figures masculines, du moins celles qui sont reconnaissables et sans aucune équivoque, sont rares.

- Pour les figures asexuées, majoritaires, elles semblent répondre à des conventions esthétiques et parfois idéologiques. L’absence significative de l’indication de seins mais d’une corpulence et de traits de visage apparemment masculins peut faire penser à des hommes. Certaines statuettes asexuées portent même une barbe et sont habillées d’un cache-sexe (photo).

La conception de l’art

L’acte de mutilation

Les Olmèques, comme d’autres cultures mésoaméricaines plus tardives, témoignent d’une pratique de destruction et de mutilation matérielle des œuvres qui apparaît comme un acte délibéré. Parfois, il s’accompagne de l’ensevelissement des pièces : vers 900 av. J.-C., San Lorenzo fut abandonné, les monuments furent mutilés et défigurés, puis ensevelis rituellement en longues files dans les terrassements. La coutume s’étend à d’autres sites : La Venta, Laguna de los Cerros, El Manatí et Chalcatzingo. Elle est ancienne et géographiquement diffuse.

C’est l’art monumental qui a, tout particulièrement, fait l’objet d’une destruction (stèles, autels, bas-reliefs, têtes colossales, rondes bosses...). Des méthodes variées ont été employées. D’une part le brisement où les pièces ont été fracturées en deux ou plusieurs fragments, par exemple sur certaines stèles. D’autres monolithes, comme les autels, ont été abîmés à des degrés différents. La partie endommagée peut se limiter aux arêtes du bloc parallélépipédique ou recouvrir des parties entières, notamment la face. Les pièces taillées en ronde-bosse, aux effigies anthropomorphes, zoomorphes ou hybrides, ont été décapitées. À signaler, la destruction de certains éléments architecturaux, comme les colonnes. D’autre part l’effacement où les pièces ont été détruites au moyen de perforations plus ou moins profondes. Il s’agit soit d’un martèlement de surface, soit de véritables sillons affectant des formes différentes. La face et l’arrière des têtes colossales ont été dégradés au moyen de sillons circulaires, au nombre variable. Concentrées ou parsemées sur la surface, ces dépressions affectent l’œuvre à différents degrés. Des niches rectangulaires, sortes de cuvettes, ont été parfois méticuleusement entaillées. Sur certaines pièces de San Lorenzo, El Manatí ou La Venta, on observe une série de stries.

Il est essentiel de souligner la variété des mutilations en usage chez les Olmèques. Le soin et l’exactitude de ces marques suggèrent qu’elles soient l’œuvre de mains habiles, vraisemblablement d’artiste-artisan et qu’elles aient été infligées au moyen d’outils en pierre, sans faire recours à des techniques de destruction au feu.

Un aussi large éventail présuppose une différenciation sémantique. En effet, chaque type de destruction revêt très vraisemblablement une signification particulière. David Grove[9] propose trois hypothèses interprétatives :

- Premièrement, l’acte de mutilation est un acte rituel en liaison avec le calendrier, comme le sera beaucoup plus tard à l’époque V[10], la fête du Feu Nouveau au Mexique Central.

- Deuxièmement, l’acte de mutilation intervient au moment d’un changement de gouvernement dynastique.

- Troisièmement, l’acte de mutilation se produit au moment de la mort d’un chef. Les monuments qui dépeignent ou s’associent symboliquement au dignitaire sont détruits, puis enterrés.

L’acte de recyclage

Il y a une étroite parenté entre la pratique de destruction et celle de recyclage de monuments en pierre. Selon les archéologues, ces deux domaines font parfois l’objet d’un amalgame. La pratique de recyclage est aussi un acte délibéré qui prévoit obligatoirement la destruction de l’œuvre. Mais, cette modification ne constitue pas une fin en soi. Il s’agit en fait d’une étape intermédiaire dans un long processus de travail qui vise à préparer la pièce à sa réutilisation. La pratique de recyclage des œuvres, mineures et monumentales, est bien attestée. Elle comporte parfois des modifications, plus au moins importantes.

On peut distinguer trois cas :

- En premier lieu, le cas des œuvres d’art remaniées par les Olmèques. Dans l’art mobilier, un exemple connu est l’offrande 4 de La Venta. Il s’agit d’une scène rituelle composée de six haches enfoncées dans le sol à l’instar de stèles en miniature (quatre d’entre elles portent des dessins incisés) et de seize statuettes disposées en demi-cercle. Parmi les six "stèles", deux forment un seul objet : une hache pétaloïde gravée, dont les perforations indiquent qu’elle doit être considérée dans le sens de la longueur et qu’elle constituait, très vraisemblablement, un pendentif ou un pectoral. La pratique est récurrente dans l’art monumental. C’est le cas, par exemple d’anciens autels-trônes nouvellement sculptés en forme de têtes colossales[11]. Le processus inverse, visant cette fois-ci à transformer une tête en autel[12], a été remarqué sur le site d’Abaj Takalik (Guatemala). Cet usage a été, par ailleurs, ratifié par les résultats des fouilles de San Lorenzo, dirigées par Ann Cyphers. Des ateliers de recyclage de monuments en pierre ont été découverts; l’activité semble avoir été contrôlée, socialement et physiquement, par l’élite. Pour preuve, la localisation sur le site d’un atelier, situé à proximité du Palacio rojo, résidence des gouverneurs. Ann Cyphers[13] explique la pratique par un souci de parcimonie et une volonté de non-gaspillage d’un matériau dit exotique. Le basalte, en provenance du massif montagneux de Los Tuxtlas dans le Veracruz, présuppose un transport à longue distance et par conséquent, une importante dépense en énergie (Photo). À ces raisons pragmatiques, on peut relever des composantes symboliques, qui ont un rôle prépondérant dans la pensée mésoaméricaine. Selon une perception cyclique du temps, l’acte de recyclage peut être considéré dans l’optique des rites de régénération qui sont régis par le principe mort-renaissance. L’ensevelissement des œuvres d’art, comme la mutilation, s’insère dans cette même optique. De cette manière les liens sémantiques entre acte de recyclage d’une part et pratiques de destruction-ensevelissement de l’autre, se resserrent.

- En deuxième lieu, nous avons le cas des œuvres d’art remaniées par d’autres cultures. Il s’agit de modifications également attribuables aux cultures mésoaméricaines tardives. Par exemple, les objets olmèques réutilisés par les Mayas.

- Enfin en troisième lieu, il y a le cas du recyclage des œuvres d’art sans remaniement. La réintroduction des matériaux dans le circuit a été attestée jusqu’à l’époque V[10]. C’est ainsi que l’on peut trouver des pièces olmèques dans des caches des cultures tardives. À l’origine de cette pratique, au-delà de l’attrait pour les antiquités, il faut souligner le souci constant chez les Aztèques-Mexica, d’établir une filiation avec les cultures précédentes.

L’acte d’ensevelissement

La réalisation d’artefacts chez les Olmèques peut s’accompagner d’un acte d’enfouissement. Deux procédés sont attestés[14]. Dans le premier, des œuvres d’art intactes sont enterrées, dans le deuxième, les pièces sont détruites avant d’être ensevelies. Dans les deux cas, des arguments rationnels ne suffisent pas à expliquer cette démarche empreinte de sacralité. Le cas le plus spectaculaire est celui des offrandes massives de La Venta, dont les mosaïques sont le meilleur témoin. La pratique de l’ensevelissement montre la volonté d’éloigner l’art de tout regard humain. Les matériaux constitutifs sont soit absents du site de La Venta (argile, basalte), soit introuvables sur la Côte du Golfe (jade-jadéite, néphrite, serpentine...). Il est donc étonnant que l’on ait consacré autant d’effort à rechercher, transporter, tailler une quantité aussi importante de matériaux, dont des pierres précieuses, pour finalement les enterrer. Cet acte délibéré répond à des préoccupations religieuses profondes. Il peut être interprété comme une offrande adressée à la Terre Mère nourricière, échange entre l’homme et ses procréateurs[15]. La pratique de l’enfouissement ne se limite pas aux offrandes massives[16]. Elle inclut, comme en témoignent les caches, l’art mobilier. Cela est particulièrement évident à La Venta, où l’on remarque l’importance d’une ligne centrale caractérisée par une forte concentration d’offrandes de monuments et de sépultures.

Les Olmèques ont donc été les initiateurs d’une pratique que l’on retrouvera plus tard en Mésoamérique, notamment chez les Mayas : celle d’enterrer des objets précieux à proximité des monuments, au pied des murs, sous les escaliers, etc.

Écriture et Art

L’écriture olmèque n’est pas un art au sens propre mais il est normal de développer un paragraphe afin de comprendre le langage des signes qui est une forme d’écriture artistique couvrant une pensée relevant en priorité du domaine religieux et du champ sociopolitique[17]. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que les Olmèques étaient la première culture du continent américain ayant créé le chiffre zéro. Le calendrier du compte long utilisé par les Maya est une numération écrite vigésimale utilisée pour noter les dates comptabilisées en tun (année de compte valant 360 jours). Cette numération caractéristique se présente sous la forme de deux glyphes : le point-barre et le glyphe céphalomorphe. Chacun comporte un chiffre appelé zéro de position. Mais le calendrier du compte long apparaît bien avant la civilisation Maya. Selon Richard Diehl[18], on suppose que l’utilisation du zéro était l’invention des Olmèques. En effet, plusieurs dates du compte long ont été trouvées sur des sites olmèques. Ainsi, et bien que la civilisation olmèque se soit éteinte vers 500 av. J.-C. plusieurs siècles avant le calendrier du compte long Maya, certains spécialistes pensent encore que le zéro n’est pas une invention olmèque.

En 1939, l’archéologue Matthew Stirling a découvert à Tres Zapotes la partie inférieure d’une stèle dite Stèle C. Cette dernière est en basalte. Une face montre un "Were-jaguar" et l’autre face décrit le plus ancien modèle du calendrier du compte long Maya. La date qui a été traduite sur la stèle correspond aux chiffres suivants : 7.16.6.16.18. Ces derniers seraient proches dans notre calendrier actuel du 3 septembre en l’an 32 av. J.-C. Bien qu’il y ait eu une certaine polémique concernant cette date car il manquait un baktun (période de 20 baktunob) que Stirling avait interprété comme étant le chiffre 7. La polémique pris fin en 1969, année de la découverte de la partie supérieure de la Stèle C. Matthew Stirling avait eu raison sur l’hypothèse qu’il avait donnée avec le chiffre 7. Mais une autre stèle nommé Stèle 2 de Chiapa de Corzo au Chiapas, avec une date de 7.16.3.2.13, serait plus ancienne que la Stèle C car elle serait datée de l’an 36 av. J.-C. L’importance de ces stèles gravées post-olmèque montre la survivance d’une culture et d’un art au profit d’autres civilisations.

Analyses d’œuvres

Les Figurines

Descriptions

Les figurines olmèques sont pour un certain nombre des archétypes. Plusieurs de ces œuvres peuvent ne pas avoir été produites directement par les Olmèques. Il y a encore beaucoup de faux qui circulent et trompent la vigilance des collectionneurs car les motifs de la figure olmèque sont facilement identifiables de cette culture et reproductibles. Ces œuvres regroupent non seulement les figurines en terre cuite, les plus nombreuses, mais aussi en jade, en serpentine, en basalte, en pierre et en d’autres minerais.

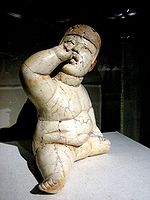

- Pour entrer dans le vif du sujet de la description des figures olmèques, une des représentations les plus connues dans l’art olmèque est la figurine dite du "Baby-face" (Photo). Ces petites figurines en céramique creuse sont facilement reconnaissables par leurs corps potelés avec un visage de bébé, des yeux inclinés et des lèvres aux commissures tournées vers le bas. La moue de ces "Baby-face" est toujours très particulière et caractéristique.

- Un autre de type de figurine apparaît dans les représentations en jade. Il s’agit d’hommes en l’occurrence qui se tiennent debout. Ils ont des membres minces et allongés avec une tête ovale et chauve ayant subi une déformation crânienne (Photo). La bouche comme pour les "Baby-face" est inclinée vers le bas. C’est un motif récurrent dans l’art olmèque. On peut aussi observer sur quelques figurines la combinaison du corps potelé du "Baby-face" et de la tête allongée. Un des exemples les plus connus concernant ces personnages en jade est l’Offrande 4 de La Venta (Photo). Ces figurines ont été enterrées rituellement dans une cavité profonde et étroite, et recouvertes de trois couches d’argile. Elles ont été retrouvées exactement dans la position dans laquelle nous pouvons les voir aujourd’hui (Photo). L’Offrande 4 se compose de seize figurines masculines placées en demi-cercle devant six haches en jade. Deux de ces figurines sont en jade, treize en serpentine, et la dernière en granite rougeâtre. Cette dernière est placée avec les haches, faisant face aux autres personnages. On peut aussi remarquer qu’à la droite de la figurine rouge, plusieurs personnages en jade semblent être d’accord avec lui par leurs attitudes latérales. Toutes ces figurines ont les caractéristiques classiques des figures olmèques. C’est-à-dire les têtes ovales et chauves, les membres fins et longs et l’absence d’organes génitaux. Il faut préciser que l’apparence masculine se distingue par un pagne. Elles ont également des petits trous aux oreilles à l’emplacement des boucles d’oreille. Leurs jambes sont légèrement pliées. Nous sommes donc dans la sphère religieuse. Des spécialistes vont affirmer que les caractéristiques communes sur les figurines et les masques olmèques sont en fait les traits d’un félin, notamment le jaguar. Ces représentations artistiques montrent par conséquent à quel niveau les relations homme-jaguar et jaguar-homme sont essentielles dans la culture olmèque. Ainsi nous pouvons commencer à parler de l’image du "Were-jaguar", figure mythique et majeure de l’art olmèque dont les traits anthropomorphes et zoomorphes s’unissent pour former une créature hybride.

- Le "Were-jaguar" est un motif récurrent de l’art olmèque. Il s’agit d’une transformation humaine en jaguar. Maintes fois sculptées sur de nombreux supports et aussi incisées sur des haches en jade, les figurines représentant le "Were-jaguar" montrent une variété de modèles et de sujets bien plus vastes que ceux représentant la figure du "Baby-face" ou les figurines masculines en jade à la déformation crânienne. Ainsi la figurine peut aussi bien montrer une transformation humaine en jaguar que le contraire (Photo). De même, il y a plusieurs figurines "Were-jaguar" où le sujet semble être dans une étape de la transformation (Photo, Photo). Le thème est donc vaste et complexe pour être décrit de façon générale. Il conviendrait de faire une analyse précise de chaque œuvre pour décrire la transformation. En plus du "Were-jaguar", beaucoup d’autres figurines montrent la transformation humaine et animale, notamment l’homme avec l’aigle.

- Enfin plusieurs figurines semblent représenter des fœtus humains (Photo).

Histoire

Les "Baby-face" ont été trouvés sur tous les sites qui ont subi une influence olmèque [19]. Les figurines en jade représentant des hommes ont été trouvées dans des sépultures à Tlatilco. Concernant l’Offrande 4, elle a été trouvée sur le site de La Venta. Ce sont les archéologues qui ont décidé plus tard de l’appeler ainsi.

Hypothèses

- Étant donné le nombre de "Baby-face" retrouvé en des endroits précis, on peut dire que ces figurines avaient un rôle spécial au sein de la culture olmèque. Mais ce qu’elles représentent est sujet à des controverses de la part des spécialistes.

- Pour l’Offrande 4, les interprétations abondent. Cette formation si particulière en arc de cercle est très certainement un conseil. Il semble admis que les quinze figurines en jade écoutent la figurine en granite rouge. Les haches forment le contexte. Le personnage central pourrait être un initié ou un Dieu.

- Pour le "Were-jaguar", ou de façon plus générale les transformations de la figure animale et humaine, il convient de dire que ces figurines qui décrivent cette transformation sont pour certains spécialistes la représentation d’hommes avec des masques d’animaux ou des costumes d’animaux.

- La figurine de fœtus est, quant à elle, une sculpture naturaliste. Ces représentations peuvent être liées à l’infanticide et au sacrifice d’enfant en bas âge[20].

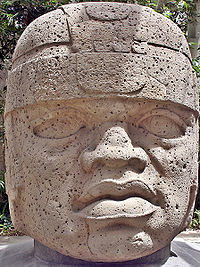

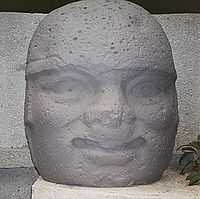

Les Têtes colossales

Dans l’esprit du public, les têtes colossales sont associées à la civilisation olmèque comme les pyramides égyptiennes à la civilisation pharaonique. Elles en sont presque l’image de marque, l’élément le plus spectaculaire, celui aussi qui a suscité le plus de théories fantaisistes. Il convient de distinguer les têtes colossales du golfe du Mexique de celles moins connues de la côte du Pacifique. Dans ce que l’on appelle parfois la « zone métropolitaine olmèque », on a répertorié très exactement dix-sept têtes colossales, sculptées dans des blocs de basalte[21] :

- dix en provenance du site de San Lorenzo

- quatre de La Venta

- deux de Tres Zapotes

- une de La Cobata.

La dernière tête colossale a été mise au jour à San Lorenzo, en 1994, par une équipe mexicaine dirigée par Ann Cyphers.

Tableaux des dix-sept têtes colossalesTableau des dix têtes colossales du site de San Lorenzo San Lorenzo Images Tête colossale 1

Tête colossale 2

Tête colossale 3

Tête colossale 4

Tête colossale 5

Tête colossale 6

Tête colossale 7

Tête colossale 8

Tête colossale 9

Tête colossale 10

Tableau des quatre têtes colossales du site de La Venta La Venta Images Monument 1

Monument 2

Monument 3

Monument 4

Tableau des trois têtes colossales du site de Tres Zapotes Tres Zapotes Images Monuments A

Monuments Q

Monument 1 de Rancho la Cobata[22]

Description

Pourquoi ce nom de tête colossale ? D’une part, ces sculptures monumentales sont qualifiées de « colossales » par leur taille (de 1,45 m jusqu’à 3,40 m) et leur poids (jusqu’à cinquante tonnes). D’autre part, elles ont toutes un air de famille, bien que l’on puisse placer à part celle de La Cobata, la plus grande, que les olmécologues interprètent comme étant l’effigie d’un mort. En revanche, selon Caterina Magni[23], il s’agirait plus simplement d’un monument inachevé. Les dix-sept têtes colossales ont toutes un nez épaté et de grosses lèvres, ce qui fait parfois qualifier leur apparence de « négroïde ». Le visage carré aux yeux en amande possède des mâchoires puissantes. Elles suggèrent irrésistiblement que le corps absent doit être bien en chair. Toutes portent un casque. Chacune de ces coiffes est individualisée, même si elles ont toutes un air de ressemblance. L’expression des visages est également individualisée : sévère, maussade, souriante..., bien qu’il s’agisse là d’appréciations tout à fait subjectives. On peut voir aussi sur une des têtes de San Lorenzo des traces de stuc et de peinture rouge.

Histoire

Les découvertes s’étalent sur près de 150 ans. Le monument A de Tres Zapotes est la première tête colossale à avoir été découverte en 1862 par J.M. Melgar y Serrano. Il ne pouvait naturellement pas savoir qu’il s’agissait d’une œuvre olmèque, étant donné que cette civilisation n’a été reconnue comme telle que dans les années 1930. Il lui trouve une apparence « éthiopienne », ce qui n’est que la première occurrence de nombreuses tentatives pour attribuer aux têtes colossales une origine africaine. La dernière en date est la tête n° 10 de San Lorenzo, découverte par Ann Cyphers en 1994. Les trois têtes de Tres Zapotes, par exemple, ont été déplacées pour servir d’ornement à des places publiques.

À côté d’un petit nombre d’éléments avérés, comme souvent en olmécologie, une grande partie de la littérature sur les têtes colossales consiste en hypothèses, à propos desquelles le consensus est plus ou moins grand. Le basalte dans lequel elles sont taillées n’est pas un matériau local. Celui des têtes de Tres zapotes et de la Cobata provient du Cerro El Vigia ; celui des têtes de San Lorenzo du Cerro de Cintepec et celui des têtes de La Venta du massif de Tuxtla. Le fait que la tête atypique de La Cobata ait été trouvée près du gisement du Cerro el Vigia plaide fortement en faveur de la thèse de C. Magni qu’il s’agit d’un monument inachevé[24]. Quant aux autres têtes, leur poids pose le problème de leur transport sur une grande distance. On peut penser, sans disposer de preuves tangibles, que les Olmèques ont profité du réseau hydrographique très dense de la côte du Golfe (celui du Coatzacoalcos, entre autres) pour les transporter sur des radeaux jusqu’à leur lieu de destination (photo). Comme dans l’Égypte pharaonique, de tels travaux supposent la mobilisation d’une main d’œuvre importante, sous la direction de l’élite locale.

Il convient de faire une remarque d’ordre méthodologique : le corpus des têtes colossales est extrêmement réduit, très exactement dix-sept. On peut donc légitimement se demander s’il s’agit d’un échantillonnage représentatif de ce type de monuments, ce qui incite à la plus grande prudence.

Hypothèses

Une des hypothèses était qu’il s’agissait de joueurs de balle. Leur coiffure pourrait éventuellement le suggérer. Le jeu de balle est un phénomène omniprésent en Mésoamérique. On a même pu penser qu’il s’agissait de joueurs de balle décapités. La tête de La Cobata, dont les yeux semblent clos est à l’origine de cette hypothèse, que Caterina Magni réfute de manière convaincante[24]. L’hypothèse la plus courante actuellement est qu’il s’agit de portraits, sans doute de dirigeants olmèques. L’individualité remarquable de chaque tête, qu’il s’agisse des traits du visage ou de la coiffure, plaide en faveur de cette théorie. Le fait que deux des têtes de San Lorenzo ont indubitablement été recyclées à partir d’autels/trônes est troublante et peut inciter à penser que c’est le cas de beaucoup de têtes[25]. Ceci amène à reconsidérer dans son ensemble le phénomène de la « mutilation » des monuments olmèques. Une hypothèse fort répandue l’expliquait par une invasion ou une révolution[26]. Les trônes mutilés seraient des monuments en voie d’être recyclés en têtes colossales. La découverte récente d’un atelier de recyclage à San Lorenzo va dans ce sens. La tête était-elle sculptée lors du vivant de l’individu ou après sa mort ? Trois des têtes de La Venta formaient une rangée, située au nord du complexe C, qui semble être la partie « funéraire » du site. David C. Grove pense qu’il s’agit de portraits d’« ancêtres », bien qu’à San Lorenzo le contexte archéologique soit moins clair qu’à La Venta.

Les Autels

Les autels sont des monolithes en pierre de forme parallélépipédique qui relatent des scènes figuratives. La complexité des scènes mène le spectateur dans la sphère religieuse. En effet, mis à part l’aspect technique très réussi de cet art monumental, il y a l’aspect mythique qui est certainement le plus important. Les autels à La Venta selon Rebecca González Lauck[27] sont des exemples de transmissions idéologiques d’une grande puissance.

Les autels découverts sont assez nombreux, il y a les autels 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de La venta, les autels 14 et 20 de San lorenzo, et l’autel 5 de Laguna de los Cerros.

Description

Les autels sont des blocs de basalte. Il convient de décrire certains autels (l’autel 4 et l’autel 5) comme les plus complexes par leurs iconographies. Certains, comme l’autel 7 de La Venta, qui a une forme arrondie, se distinguent des deux autres autels en raison de leur mauvaise conservation. L’autel 4 et l’autel 5 ont été trouvés sur le site de La Venta. La hauteur de ces autels est approximativement de deux mètres et environ quatre à cinq mètres de longueur. La représentation de l’autel est sensiblement identique pour l’un et l’autre car il s’agit d’un thème récurrent, celui de la niche ou de la caverne symbolisés généralement par une bordure tout autour et d’un personnage qui représente une figure masculine. Minutieusement sculptées, les figures se trouvent à l’avant de la scène, prêtes à surgir d’une cavité.

La figure de l’autel 4 repose à l’intérieur de cette pseudo niche ou caverne et tient, de sa main droite et gauche, une corde qui est enroulée tout autour de la base de l’autel. Le personnage est assis (en tailleur ?), les jambes se croisent et il porte un casque qui représente une tête d’aigle. Les côtés droit et gauche de l’autel 4 montrent des individus qui sont reliés à la corde de la figure principale. Un côté est malheureusement plus érodé que l’autre. Il faut aussi remarquer les représentations félines figurées sur le dessus de la figure de l’autel 4 par des crocs, d’une gueule dite béante et de signes distinctifs du félin tels que l’entaille en forme de V, la lèvre supérieure retroussée, les canines apparentes et d’autres motifs complexes comme le motif en escalier ou les diagonales parallèles[29]. Cependant, sur l’autel 5, il est question non pas de la représentation de l’homme et de l’animal mais d’un personnage tenant un enfant dans les bras. Il faut pourtant voir que les traits de l’enfant ont une apparence féline. Le côté gauche des parois de l’autel 5 montre des individus tenant des bébés tout à fait semblables à des jaguars. Comme l’autel 4, une paroi de l’autel 5 a été complètement défigurée. Enfin, on peut voir sur l’autel 5 que la figure centrale qui émerge d’une caverne ou d’une niche porte un couvre-chef particulier.

Histoire

L’autel 4 a été découvert à La Venta en 1925 par Blom et Lafarge. Il demeure une pièce maîtresse de l’art olmèque car cet autel représente une scène magistrale de la croyance olmèque qui montre l’homme sortant de la Terre par la niche ou la caverne. Il est conservé comme l’autel 5, au musée de La Venta à Villahermosa (Tabasco).

Hypothèses

Le consensus général aujourd’hui est de dire que ces autels sont des trônes sur lesquels les règles iconographiques olmèques ont été gravées ou sculptées pendant des rituels ou des cérémonies religieuses importantes. Beaucoup de chercheurs ont interprété la figure principale de l’autel 4 comme un être qui veut entrer en contact avec ses ancêtres[30]. Quant aux personnages latéraux, de chaque côté de l’autel 4, certains pensent que ce sont des figures mineures par rapport à l’ensemble de l’œuvre car elles représenteraient des captifs liés. L’autel 5 est semblable dans sa conception et sa taille à l’autel 4, mais la figure centrale tient un bébé-jaguar. Il s’agirait selon certaines hypothèses émises par les spécialistes d’une interprétation mythique de l’enfant animalisé vu comme une offrande à la Terre et aussi comme un symbole d’autorité.

Chronologies

Tableau chronologique de DUVERGER[31] Étapes Datations Caractéristiques Chasseurs-cueilleurs Arrivée de l’homme vers 7000 avant J.C. Paléo-sédentaires 7000 à 1200 avant J.C. Époque I 1200 à 500 avant J.C. Horizon unificateur olmèque Époque II 500 à 200 après J.C. “Floraisons régionales” Époque III 200 à 800 après J.C. Méso-Amérique bipolaire Époque IV 800 à 1300 après J.C. Horizon unificateur toltèque Époque V 1300 à 1519 après J.C. Horizon unificateur mexica Tableau chronologique de WILLEY & PHILLIPS[32] Étapes Datations Lithique de l’arrivée de l’homme à 8000-7000 avant J.C. Archaïque de 8000-7000 à 2500 avant J.C. Pré-classique de 2500 à 300 après J.C. Classique de 300 à 900 après J.C. Post-classique de 900 à la Conquête (1519 après J.C.) Galerie photos

Voir aussi

Articles connexes

- Arts de la Mésoamérique :

- Par civilisation :

- Par sites :

- Écriture :

Liens externes

- Figurines :

- (es) Baby-face

- (en) Figurines en jade

- (en) Figurine en jade avec motifs incisés

- (en) Fœtus

- (en) Dessins de Fœtus olmèques

- Jaguar :

- Têtes colossales :

- (en) Têtes colossales

- Musées :

Bibliographie

- Michael D. Coe, Olmec Jaguars and Olmec Kings, Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1972.

- Michael D. Coe & Richard Diehl, In the Land of the Olmec, University of Texas Press, Austin, 1980.

- Michael D. Coe, Les premiers mexicains, Armand Colin, 1985.

- Richard A. Diehl, The Olmecs: America’s First Civilization, Thames & Hudson, 2005 (ISBN 0500285039).

- Christian Duverger, La Méso-Amérique, Flammarion, 1999 (ISBN 2080122533).

- Beatriz de la Fuente, Escultura Monumental Olmeca : catálogo, Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM), Mexico, 1973.

- Beatriz de la Fuente, Las cabezas colosales olmecas, F.C.E, 1975.

- Beatriz de la Fuente, Los Hombres de Piedra, Escultura olmeca, UNAM, 1984 (ISBN 9688372609).

- Rebecca Gonzalez-Lauck, Archaeology of Ancient Mexico and Central America, Taylor & Francis, Londres, 2001.

- Caterina Magni, Les Olmèques. Des origines au mythe, Seuil, 2003 (ISBN 2020549913).

- James B. Porter, Olmec Colossal heads as recarved thrones: «mutilation», evolution and recarving, RES 17/18:23-29, 1989.

- Adams Richard E W, Prehistoric Mesoamerica, University of Oklahoma Press, Norman (Oklahoma), 1991.

- Sue Scott, Figurines, Terracotta, Taylor & Francis, 2000.

- Jacques Soustelle, Les Olmèques, Arthaud, 1992 (ISBN 2700302680).

- George E. Stuart, New Light on the Olmec, dans National Geographic, novembre 1993, p. 88-115.

- Carolyn Tate and Gordon Bendersky, Olmec Sculptures of the Human Fetus, Perspectives in Biology and Medicine, Spring, 1999.

Notes

- ↑ Les spécialistes ne s’accordent pas toujours sur la chronologie de la Mésoamérique. Plusieurs tableaux existent mais les plus représentatifs sont ceux de Willey & Phillips ou de C. Duverger

- ↑ Magni, 2003, pp. 114 à 144

- ↑ Coe & Diehl, 1980, p. 296

- ↑ Agrinier, 1984

- ↑ Magni, 2003, p. 87

- ↑ Catalogue d’œuvres monumentales, 1973

- ↑ On peut lire ce tableau de la façon suivante : 1er situation dite d’extrêmes qui concerne l’alliance, la parenté et l’antagonisme et 2nd situation dite d’intermédiaires qui regroupe l’identification, la métamorphose, l’échange d’apparence au moyen du déguisement. Magni, 2003, pp. 284 et 285

- ↑ Magni, 2003, pp. 150 à 180

- ↑ David Grove, 1973

- ↑ a et b Chronologie de Duverger

- ↑ James B. Porter, 1989

- ↑ Graham, 1977

- ↑ Ann Cyphers, 1997

- ↑ Magni, 2003, p. 242

- ↑ Magni, 2003, p. 243

- ↑ Soustelle, 1979, p. 48

- ↑ Magni, 2003, p. 115

- ↑ Richard A. Diehl, 2004, p. 186

- ↑ Scott, 2000, p. 268.

- ↑ Tate et Bendersky, 1999

- ↑ De la Fuente, 1984, pp. 85 à 317

- ↑ Rancho La Cobata est situé près de Tres Zapotes.

- ↑ Magni, 2003, pp. 151 à 158

- ↑ a et b Magni, 2003, p. 157

- ↑ James B. Porter

- ↑ Michael D. Coe, 1985, p. 91

- ↑ González Lauck, p. 800

- ↑ Datations réévaluées par Rebecca González Lauck, La zona del Golfo en el Preclasico : la etapa olmeca, 1994, p. 288

- ↑ Magni, 2003, p. 136

- ↑ Adams, p. 69

- ↑ Christian Duverger, La Méso-Amérique, Flammarion, 1999

- ↑ Willey & Phillips, Method and Theory in American Archaeology, University of Chicago Press, 1958

- Portail de l’archéologie

- Portail de l’Amérique précolombienne

Catégories : Article de qualité | Art mésoaméricain | Olmèque | Ethnologie

Wikimedia Foundation. 2010.