- Jardin Albert 1er

-

Jardin Albert 1er  L'esplanade du jardin, au deuxième plan, l’Arc Monumental de Venet

L'esplanade du jardin, au deuxième plan, l’Arc Monumental de VenetSituation Pays  France

FranceRégion Provence-Alpes-Côte d'Azur Adresse Avenue de Verdun Localité Nice Code postal 06000 Informations générales Propriétaire Ville de Nice Date de création 1852 Type Jardin public Jardin remarquable Non Informations visiteurs Ouverture au public Oui Coordonnées Géolocalisation sur la carte : Nice

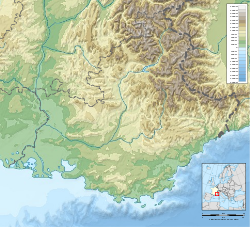

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

modifier

Le jardin Albert 1er est un des plus anciens jardins publics de Nice.

Il est enclos dans un périmètre formé par l’avenue des Phocéens, la place Masséna, l’avenue de Verdun et la promenade des Anglais. Au fur et à mesure de son extension, il prend successivement les noms de jardin Paradis, jardin des Plantes, jardin Masséna, jardin des Palmiers et en 1914, jardin Albert 1er.

Sommaire

Historique

Au début du XIXe siècle, en mai 1828, par lettres patentes du roi Charles-Félix, un jardin public est créé sur la colline du Château. Il est aménagé de voies d’accès et d’espaces verts. Sur les rivages de la Riviera, le climatisme hivernal est en plein essor. La promenade est l’activité physique favorite des étrangers hivernants. Pour répondre au besoin de cette clientèle croissante, la municipalité décide la création d’un second jardin public. À la Belle Époque, la fréquentation des jardins publics tombent en désuétude au profit des casinos et des plages. En 1832, l’index no 106 annexé au Plan régulateur du Consiglio d'Ornato prévoit la formation d’une place ronde arborée ayant soixante-cinq mètres de rayon, sur l’emplacement d’un terrain marécageux dit du « Prato della foce[1] » (Pré de l’embouchure), entre la rive droite du Paillon et l’axe du bord de mer[2]. La ville acquiert cette parcelle et le Consiglio fixe à l’avance l’orthographie des façades des futurs immeubles autour du nouveau jardin.

La liste des arbres à planter est arrêtée en 1851 et comprend[3] : soixante-dix marronniers, soixante ormes, quarante tilleuls, trente acacias, trente arbres de Judée, vingt-quatre mimosas, seize mûriers de Constantinople, quatorze caroubiers, quatorze frênes, douze pins parasols, dix platanes, cinq cerisiers, cinq yeuses et des érables. Depuis le faubourg saint Jean-Baptiste, une canalisation en terre cuite dite de la source de l'Eau-Fraîche est prolongée jusqu’au jardin pour alimenter le jet d’eau d’une fontaine au centre d'un bassin circulaire[4].

En 1852, le terrain est nivelé et sa superficie d’environ un hectare est entièrement arborée selon un tracé de jardin à l’italienne et vingt-six bancs en pierre de taille y sont installés. Malgré sa modeste inauguration, le jardin public rivalise rapidement de mondanités avec le Cours ; et le seul orchestre de musique militaire disponible doit jouer sur les deux sites en alternance. Les anciens guides touristiques le décrivent comme l’endroit le plus convivial pour les étrangers[5]. En 1854, et avec succès, au 8 place du jardin Public, près de l’hôtel d’Angleterre (aujourd'hui hôtel Méridien), Alphonse Karr ouvre un magasin de vente et livraison de bouquets de fleurs, et de fruits et légumes de saison.

De la place Masséna à la promenade, le quai rive droite est achevé en 1863[6] et permet au jardin public de s’agrandir sur le nouvel espace gagné sur le lit du Paillon. En 1865, au sud de ce nouvel espace et en bord de mer, une sphère armillaire est érigée, appelée également cadran équatorial, et scellée sur un haut piédestal en pierre[7].

Plus en retrait un kiosque à musique et une buvette y sont édifiés en 1868. La couverture du Paillon par une dalle en 1890, en aval de la place Masséna, permet une extension incluant une partie du square des Phocéens pour une superficie totale égale à celle de l’actuel jardin. Ce nouvel agrandissement est paysagé par un parterre de pelouses disposé dans l’axe du paillon, composé à la française, et d’allées sinueuses à l’anglaise dans la portion donnant sur le bord de mer. Puis, il est aménagé d’un bassin aux cygnes aujourd’hui disparu, de la fontaine des tritons déjà installée, d’une grotte artificielle avec stalactites remplacée par le théâtre de verdure en 1946. La scène du théâtre est ornée de deux statues monumentales, La tragédie et La danse, œuvres du sculpteur Victor Nicolas. Les bancs et les lampadaires sont fabriqués selon un style normalisé. La vogue de l’acclimatation exotique[8] et la faible épaisseur de terre sur la dalle imposent une couverture végétale avec une prédominance des palmiers et autres arbres et arbustes subtropicaux.

En 1892, un monument dit du Centenaire y est élevé pour commémorer le centenaire du premier rattachement de Nice à la France en 1792, et inauguré par le président Félix Faure en 1896. En 1914, le jardin prend le nom du roi des Belges[9], Albert Ier : La ville de Nice souhaite honorer ainsi ce souverain pour ses prises de positions courageuses, face à l'ultimatum de l'Allemagne, durant les premiers jours du conflit de la Grande guerre.

Jusqu'au milieu du siècle dernier, les enfants peuvent faire un tour complet du jardin à bord de carrioles en bois tiré par des ânes. Le trafic automobile croissant interrompt ce manège dans les années 1960. Depuis 1988, une sculpture métallique de dix-neuf mètres de long, créée par le sculpteur Bernar Venet, l’Arc Monumental 115,5°, se dresse sur la pelouse centrale du jardin.

Actuellement

C'est un espace vert où les retraités aiment se reposer et les touristes y flâner. Il accueille de fréquentes manifestations comme le festival du livre qui se déroule chaque année à la fin du mois de juin. De nombreux artistes se produisent en concert sur la scène du théâtre de verdure.

Notes et références

Références

- À l'époque, improprement traduit en français par le « Prat à la Fous »

- Édouard Scoffier et Félix Blanchi, Le Consiglio d'Ornato : L'essor de Nice 1832-1860, Éditions Serre, 1998, (ISBN 978-2-86410-296-0), p. 135

- Édouard Scoffier et Félix Blanchi, op. cit., p. 100

- Avenir(L') de Nice du 08/12/1851

- Jean Paul Potron, Nice-Historique, 1995, p. 16

- Philippe Graff, L'exception urbaine : Nice, de la Renaissance au « Consiglio d'Ornato », Éditions Parenthèses, 2000, (ISBN 2-86364-066-6), p. 147

- Selon Nice-Historique no 197, p.96, le monument abîmé est démoli lors de l'élargissement de la promenade en 1929, et la partie métallique serait conservée dans les caves du musée Masséna.

- Jean Bernard Lacroix, Du Mélèze au Palmier, Catalogue d'exposition, Conseil Général des Alpes Maritimes, 2006, p.149

- Marguerite et Roger Isnard, Per carriera - Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Nice, Nice, Serre, 2003, p. 16

Voir aussi

Articles connexes

- Portail de l’horticulture et des jardins

- Portail de Nice

Catégories :- Espace vert niçois

- Fondation en 1852

Wikimedia Foundation. 2010.