- Cathédrale d'Erfurt

-

Cathédrale d'Erfurt

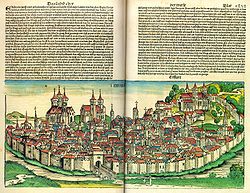

Aperçu général de l’édifice. À droite l’église Saint-Sévère (Severikirche)Présentation Nom local Erfurter Dom ou Marienkirche Culte Catholicisme Début de la construction 1154 Style(s) dominant(s) Roman Site web www.dom-erfurt.de Géographie Pays  Allemagne

AllemagneLand Thuringe Ville Erfurt Coordonnées Géolocalisation sur la carte : Allemagne

modifier

La cathédrale d’Erfurt ― nommée autrefois également église Notre-Dame (allem. 'Marienkirche') ou église priorale de la Bienheureuse Vierge Marie ('Propsteikirche Beatae Mariae Virginis') ― est la plus importante et la plus ancienne des églises de la ville d’Erfurt. Après avoir servi de siège épiscopal pendant un bref laps de temps au milieu du VIIIe siècle, elle fut par la suite, pendant tout le Moyen Âge et jusqu’au début du XIXe siècle, le siège du collège des chanoines de sainte Marie. Elle est de nouveau, depuis 1994, cathédrale du diocèse d’Erfurt nouvellement constitué, et siège du chapitre cathédral.

Sommaire

Histoire de la ville d’Erfurt au haut Moyen Âge

Dès l’époque des empires thuringien et franc, Erfurt se constitua en un important centre politique. En 724 déjà, le pape Grégoire II (715–731) exhorta les Thuringiens de bâtir une « maison » à l’intention de saint Boniface, en mission d’évangélisation dans la région, exhortation à laquelle, apparemment, il fut donné suite dès 725. En 741/42, Boniface sollicita le pape Zacharie d’entériner la fondation d’un évêché « à l’endroit dénommé Erphesfurt, qui est depuis longtemps un lieu d’implantation ou une ville (urbs) habitée de paysans païens ». Dans le même temps furent fondés les évêchés de Büraburg (devenu Fritzlar) et de Wurtzbourg. Si cette première mention d’Erfurt passe généralement pour la date de fondation de la ville, il est à souligner, comme l’ont confirmé les investigations archéologiques, que Boniface avait trouvé là une communauté déjà nombreuse, ce qui, au demeurant, était une condition pour pouvoir ériger un nouveau diocèse.

Quelques années seulement plus tard, probablement dès le début de la décennie 750, et au plus tard après que Boniface, Adolar et Eoban eurent enduré le martyre en Frise en 754, il fut procédé à la dissolution de l’évêché et à son incorporation dans l’ Électorat de Mayence. Le premier évêque d’Erfurt ne fut sans doute pas Adolar, ainsi qu’il est affirmé dans la légende, mais Willibald von Eichstätt, lequel oeuvrait à Eichstätt depuis 751/52. De l’année 802 date la mention, dans un cartulaire, d’un palais carolingien, qu’on peut localiser, avec quelque certitude, sur le butte du Petersberg au centre d’Erfurt. En 805, dans le Grand Capitulaire de Thionville édicté par Charlemagne, Erfurt est désigné ville de commerce des confins, habilitée à commercer avec les Slaves.

Historique de la construction de la cathédrale Beatae Mariae Virginis

Époques pré-romane et romane

La première des devancières de l’actuelle église Notre-Dame fut érigée, admet-on, à partir de 752 par Boniface, sans que l’on sache à quel endroit et sous quelle forme. Lors d’investigations archéologiques menées en 1991 à l’occasion de l’installation d’un orgue sur la paroi occidentale de la nef, l’on découvrit à 3 m de profondeur une abside occidentale, en maçonnerie simple, dont on crut tout d’abord, à tort, qu’elle datait du IXe siècle, mais qu’un réexamen ultérieur situa à une époque plus récente, sans doute le XIIe siècle.

La première attestation écrite de l’église Notre-Dame date de 1117. Un document de 1153 rapporte l’écroulement de l’église principale d’Erfurt, la « major ecclesia », et en 1154 fut commencée la construction sur le Domberg d’une basilique de style roman tardif. Cependant, il faut se garder de prendre pour certain que l’église de Boniface se soit maintenue jusqu’en 1153, et que l’édifice se soit effectivement effondré. Il est beaucoup plus vraisemblable que les chanoines et l’archevêque de Mayence désiraient entreprendre la construction d’une nouvelle église pour ne pas être en reste par rapport à l’église Saint-Sévère voisine et au couvent Saint-Pierre, reconstruits après avoir été détruits par un incendie en 1142. Il n’est pas exclu cependant que l’incendie se soit propagé jusqu’à l’église Notre-Dame.

La construction progressa rapidement, aidée par le fait que l’on mit au jour en 1154, lors des travaux, deux sépultures contenant ce qui allait être identifié comme étant les restes des saints évêques Adolar et Eoban, ce qui, par le biais des dons et des offrandes auxquels cette découverte donna lieu par la suite, contribua grandement au financement du projet. Dès 1170, l’église était utilisable, à telle enseigne que cette même année, Louis III de Thuringe, fils du landgrave Louis II de Thuringe (dit Louis de Fer), fut adoubé ici par l’empereur Frédéric Ier Barberousse.

Les deux objets mobiliers les plus anciens de la cathédrale remontent également à cette époque : la statue qu’il est convenu d’appeler le Wolfram, et une madone romane en stuc, datant tous deux de 1160 environ. En ce qui concerne le Wolfram, il s’agit d’un grand chandelier en bronze, de la taille d’un être humain, figurant un homme dont les bras correspondent aux branches du chandelier, fabriqué vraisemblablement dans la fonderie de Magdebourg; c’est probablement une des sculptures en bronze et autonomes les plus anciennes de toute l’Allemagne. Le donateur Wolfram, dont le nom, en même temps que celui de son épouse Hiltiburc, est mentionné dans une inscription ciselée sur un des cordons pendants de la ceinture, est très probablement identique à Wolframus scultetus, membre de la petite noblesse de Mayence, et dont le nom apparaît deux fois en 1157 dans des chartes.

À la date du 20 juin 1182 nous est rapportée une consécration de l’église, consécration qui pourrait bien avoir concerné l’ensemble de l’édifice, sans toutefois que les travaux de construction fussent nécessairement à ce moment tous achevés; en effet, d’autres textes font part de l’achèvement des clochers, suivie d’une nouvelle consécration, le 5 octobre 1253, événement dans lequel on a été tenté, dans la littérature plus ancienne en particulier, de voir le point d’achèvement de l’édifice roman. Cependant, il ne put alors s’agir que d’une reconsécration consécutive à des travaux de transformation ou d’extension, probablement au voûtement du sanctuaire, lequel avait, au moins jusqu’à 1238, un plafond plat.

De cet édifice roman de la seconde moitié du XIIe siècle, basilique à plan en forme de croix, se sont conservées : la partie inférieure des clochers, parties comportant chacune deux étages quadrangulaires, les portions occidentales du déambulatoire du chœur, et quelques parties du transept. Les étages des tours situés au-dessus des deux étages inférieurs, et qui adoptent un plan octogonal, datent de la fin du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe. Le clocher sud fut achevé en 1201 et le clocher nord en 1237, cependant tous deux furent ultérieurement remaniés et même reconstruits au XVe siècle.

Transformations gothiques

Comme pour d’autres cathédrales et collégiales, le besoin se fit sentir à l’époque gothique de remanier l’édifice, en particulier le chœur, de façon à l’agrandir et de le rendre plus lumineux, d’autant que l’espace ne suffisait plus pour accueillir tous les chanoines, leur nombre ayant, suite à la fondation de plusieurs couvents, considérablement augmenté ― en effet, plus de 100 membres du clergé, voire, les jours de fête, jusqu’à 300 de ces personnes, participaient aux célébrations.

C’est pourquoi, dès les années 1280, l’on commença d’adjoindre un nouveau chœur, plus vaste, se terminant par une abside polygonale. En 1290 eut lieu la consécration de la première extension du chœur. Dans la foulée, l’on entreprit d’ériger la tour médiane, laquelle fut achevée dès avant 1307. Elle sert de clocher, hébergeant entre autres la célèbre cloche Gloriosa, consacrée pour la première fois en 1251, et refondue à plusieurs reprises depuis, la dernière fois en 1497.

Toutefois, l’espace offert par l’édifice venant derechef à être insuffisant, l’on créa au XIVe siècle un nouveau chœur, une fois encore sensiblement agrandi, tandis que dans le même temps des travaux de grande ampleur furent entamés dans le reste du bâtiment. Le haut chœur, dont la construction fut reprise en 1349 (à ce moment, les premiers mètres inférieurs de la maçonnerie s’y dressaient déjà, achevés, depuis une génération), et qui fut clos par une abside semi-circulaire, fut consacré par l’évêque auxiliaire de Constance, Friedrich Rudolf von Stollberg, qui occupa cette fonction entre 1370 et 1372.

En ce qui concerne le chœur, il y a lieu pour l’heure (avant d’y revenir plus en détail ci-dessous) de relever en particulier le cycle de vitraux gothiques (environ 1370–1420), un des mieux préservés d’Allemagne, et l’ameublement, également largement originel. Les stalles, réalisées en 1329, comptent parmi les stalles médiévales les plus vastes d’Allemagne et sont d’une meilleure facture que dans mainte autre cathédrale. La datation [[Dendrochronologie |dendrochronologique]] des stalles a montré que les projets de construction de l’église ont de beaucoup précédé leur réalisation : en 1329 n’avaient encore été élevés que les premiers mètres inférieurs des murs du haut chœur, et ce n’est qu’à partir de 1349, après une interruption, que fut reprise la construction.

Le chœur est posé sur une sorte d’énorme soubassement, appelé Kavaten en allemand (cavées, du latin cavare, creuser), que, jusqu’en 1329, l’on travailla à aménager là afin d’agrandir artificiellement, en direction de l’est, le Domhügel, c’est-à-dire la butte (Hügel) sur laquelle se dresse la cathédrale (Dom). Au Moyen Âge, et encore ultérieurement, des maisons furent construites au-dedans de ce soubassement, mais furent supprimées au XIXe siècle. L’aménagement des Kavaten permit parallèlement la construction d’une église basse (allem. Unterkirche) ― la dénomination de crypte est, en l’espèce, inappropriée ―, qui fut consacrée en 1353. Cette église basse gothique, en plus d’être lieu de prière, était en même temps chemin de procession, assurant le parcours de la procession du Saint-Sang, qui, longeant le chœur, peut emprunter deux portes opposées de l’église basse, ce qui rend superflu un accès direct à partir de l’église haute superposée.

Des interventions et ajouts de l’époque moderne contribuent également à déterminer l’aspect actuel du chœur, comme l’attique et les pinacles couronnant la muraille, les statues de saints devant les contreforts et d’autres éléments décoratifs. En revanche, la chaire extérieure fixée à un des piliers du soubassement remonte bien au Moyen Âge.

Concomitamment avec la construction des Kavaten aux alentours de 1330, fut réalisée l’entrée principale de l’édifice, savoir la structure accotée au bras nord du transept, laquelle, s’avançant en hors-œuvre, fait porche et présente un portail à gâble. Un telle disposition est inhabituelle, car la façade représentative, avec portail, de la cathédrale ne se situe pas sur sa face occidentale, mais s’aperçoit lorsque l’on vient du nord-ouest. Cette disposition a été commandée principalement par l’espace limité qu’offre le Domhügel, qu’il fallait partager avec l’église Saint-Sévère voisine et avec l’importante cité médiévale à l’est de la cathédrale. Les sculptures qui ornent cette entrée figurent les douze apôtres et la parabole des dix vierges, dont Ecclésia et Synagogue.

En 1452 l’avis fut diffusé que la nef menaçait de s’écrouler. Certes, une telle affirmation n’était pas tout à fait invraisemblable, attendu qu’on utilisait encore alors l’antique nef romane, mais on est tenté de croire que c’est plutôt le vœu d’une construction neuve, capable de soutenir la comparaison avec l’église St.-Sévère voisine, qui fit qu’on résolut de bâtir une nouvelle nef. L’église St.-Sévère s’était déjà dotée d’une nouvelle nef dès le milieu du XIVe siècle, à la suite d’un incendie.

En 1455, la nef romane fut définitivement démolie et la construction d’une église-halle de style gothique tardif fut commencé. La volonté des membres du chapitre de créer davantage de place pour la communauté des fidèles constitua le motif apparent de ce remaniement. La part propre que la population civile prit dans le financement du projet a semble-t-il été importante. La date précise à laquelle la nef fut achevée n’est pas parvenue jusqu’à nous ; cependant l’église était de nouveau utilisable aux environs de 1465, vu qu’il était question à cette date d’une procession pour la fête-Dieu empruntant le portail occidental. La voûte en étoile, en gothique tardif, qui couvre le croisillon sud du transept date vraisemblablement aussi du dernier tiers du XVe siècle et marquait autrefois probablement l’endroit où se trouvait la tombe-reliquaire des saints Adolar et Eoban (actuellement dans l’église basse).

Le cloître

Le cloître se situe au sud de la cathédrale et se compose aujourd’hui de trois parties enserrant un petite cour intérieure. Les parties ouest et sud sont des ailes de cloître à vaisseau unique, de type classique. La partie nord fut jetée bas à l’occasion de la construction de la nef gothique. L’aile orientale est constituée d’une halle à deux vaisseaux, dite Halle de l’impératrice Cunigonde. Cette salle servait aux séances du chapitre et on peut supposer qu’elle fut érigée à peu près simultanément avec l’achèvement des deux tours entre 1230 et 1240. Les autres parties du cloître furent édifiées, et remaniées, section par section, du milieu du XIIIe siècle jusqu’au milieu du XIVe, et l’aile orientale fut voûtée après coup au milieu du XIVe. Par la suite, en particulier au XIXe siècle, les bâtiments formant le cloître furent encore profondément modifiés.

La chapelle Saint-Clément-et-Saint-Juste, s’inscrivant en éperon dans l’aile orientale, constituée d’une seule travée à voûte en étoile, close d’une abside semi-circulaire, fut terminée en 1455 et se trouve, à l’instar de la cathédrale elle-même, désaxée vers le nord.

Évolution ultérieure de l’édifice à l'époque moderne

Durant la Guerre de Trente Ans, la ville et l’église subirent plusieurs changements de propriétaire, et il fut même question de supprimer le chapitre et de le transmettre aux jésuites, ce que le chapitre toutefois réussit à empêcher. Entre 1697 et 1706 fut construit puis disposé dans le chœur l’imposant maître autel baroque, afin de donner un cadre plus fastueux aux cérémonies liturgiques et de bien signaler au-dehors la victoire obtenue par l’archevêque de Mayence sur la ville évangélique. Cependant, l’intérêt de province ecclésiastique de Mayence pour le diocèse s’amenuisant progressivement, l’archevêché ne fit guère exécuter de travaux d’entretien au cours des XVIIe et XIIIe siècles. Ainsi, après qu’en 1717 les combles des clochers eurent été détruits par un incendie, l’on se borna à poser un toit plat de fortune. Lors des guerres napoléonniennes, le Domberg, ainsi que le Petersberg, fut mué en une forteresse et la cathédrale fut utilisée comme écurie par les troupes françaises.

Sous l’effet des tirs d’artillerie lors des guerres de libération de 1813, le dense tissu bâti du Domberg, avec les curies épiscopales, fut tout entier détruit. Dissous une première fois en 1803, le chapitre de la cathédrale fut, dans le cadre de la sécularisation, supprimé à titre définitif en 1837, l’édifice allant désormais servir d’église paroissiale.

En 1828 fut lancé dans la ville d’Erfurt, devenue alors prussienne, un important programme de restauration et de transformation puriste, dans le cadre duquel l’ancien toit en croupe de style gothique tardif fut changé en 1868 en une toiture à pignon plus basse. Ces remaniements étaient largement terminés aux environs de 1900.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, si la cathédrale fut épargnée par les impacts directs de bombes, la toiture et les fenêtres du chœur furent néanmoins endommagées, en partie gravement, par des détonations à proximité. Les travaux de réfection durèrent jusqu’en 1949.

L’année 1965 vit à nouveau le début d’importants travaux de restauration. En 1968, 100 ans après sa construction, le toit néogothique avec la mosaïque de la vierge Marie sur le pignon occidental fut démoli et remplacé par une nouvelle toiture correspondant mieux à l’ancien comble gothique. La restauration de l’église fut poursuivie dans les années 1970 et 1980, pour s’achever en 1997. En 1994, l’ancienne collégiale Notre-Dame fut élevée au statut de cathédrale de l’évêché d’Erfurt restauré.

Mobilier et décoration

Vitraux du chœur

Les baies du chœur, à ajourages, d’une hauteur de 18,6 m et d’une largeur jusqu’à 2,60 m, divisées par trois meneaux en quatre compartiments verticaux d’égale largeur, comportent un cycle de vitraux en style gothique tardif, créé entre 1370 et 1420 environ, et comptant parmi les plus vastes de ce type en Allemagne. Treize des quinze verrières ont été conservées presque intégralement dans leur état médiéval ancien, 895 des quelque 1100 pièces de verre remontant au Moyen Âge ; y font seules exception : la fenêtre orientale, représentant des scènes de la vie de Marie, qui n’a été conservée que de manière fragmentaire, quelques améliorations peu importantes effectuées entre 1897 et 1911, et les deux verrières occidentales du flanc sud, qui sont des créations modernes, exécutées par le peintre et verrier allemand Charles Crodel (1894-1973), mais qui, suivant un conception nouvelle de la restauration, puisent dans l’imagerie médiévale.

À droite de la baie centrale sont figurés la création et les temps primitifs jusqu’à la construction de la tour de Babel, et à gauche de cette même baie la Passion du Christ jusqu’à la résurrection. Les baies du flanc sud du chœur mettent en scène l’histoire du patriarche Abraham, du patriarche Jacob et du patriarche Joseph, et la dernière fenêtre un groupe de vierges en gothique tardif (fenêtre dite Tiefgrubenfenster) ; les verrières du flanc nord montrent les apôtres et leurs martyres, ainsi que des légendes de saints, notamment de sainte Catherine, saint Eustache, Boniface de Mayence et sainte Hélène.

Les verrières furent créées une à une après l’édification du chœur et peuvent être subdivisées en trois groupes : les huit plus anciennes appartiennent au groupe dit aux petites figures (fenêtre de saint Eustache, de sainte Catherine, des apôtres et de la Passion sur la face nord, fenêtres de la Genèse, d’Abraham, de Jakob et de Joseph sur la face sud). Ces verrières se distinguent par des figures majoritairement trapues aux grosses têtes et aux grandes mains, remplissant les champs en rangs serrés. Elles sont nées sous l’influence d’exemples de Bohême et d’Allemagne méridionale et datent entre 1370, date d’achèvement du chœur, et 1380. Le deuxième groupe, désigné par groupe aux figures isolées, comprend la fenêtre aux apôtres sur la face nord de l’abside polygonale ainsi que la fenêtre centrale de la face orientale, consacrée à Notre-Dame, qui probablement fut enlevée lors de la mise en place du maître-autel et depuis lors en grande partie introuvable. Ce groupe se caractérise par des représentations de saints disposées chacune sur un seul morceau de verre, saints aux vêtements flottants et à la corporalité peu élaborée, et dont les traits au-dedans des morceaux de verre sont tracés vigoureusement. Elles ont été créées environ entre 1390 et 1400. De ce groupe dit aux grandes figures font partie la fenêtre de saint Boniface et de sainte Hélène (les deux fenêtres les plus à l’ouest de la face nord) et la Tiefengrubenfenster, fenêtre représentant des vierges, ainsi nommée d’après le vicaire de la cathédrale qui fut à l’origine de cette fenêtre et qui s’y trouve représenté agenouillé. Elle est attestée sur une charte de 1403, ce qui permet de situer la dernière fenêtre également aux environs de cette même date. En ce qui concerne les deux premières fenêtres, il y a lieu de tenir compte de la possibilité qu’elles aient été dans une large mesure renouvelées après l’incendie de 1416 et n’aient été définitivement achevées qu’en 1420 environ. L’influence se fait ici clairement sentir du style mou (« Weicher Stil »), parvenu jusqu’à Erfurt par l’intermédiaire de la Bohême.

Stalles

Le chœur possède outre les vitraux une décoration et un mobilier en grande partie d’origine. Les 89 sièges juxtaposés des stalles se répartissent en deux rangées doubles, parallèles à l’axe du chœur, d’une longueur de 17,5 mètres, se prolongeant chacune, à l’équerre, d’une rangée placée contre les parois occidentales du chœur, parois sur lesquelles s’appuient les clochers et qui séparent le chœur de la nef. Les stalles d’Erfurt sont parmi les plus vastes et les mieux préservées des stalles médiévales allemandes. Le bois de chêne utilisé fut coupé en 1329 (et non dans la décennie 1360-1370 comme il avait été admis jusqu’ici) et probablement mis en œuvre peu après. En 1829/30 et en 1900 furent accomplis des travaux visant à compléter l’ensemble, en particulier au niveau des dais, de sorte que leur aspect d’origine ne peut plus être reconstitué. De plus, 36 des 50 figurines féminines des accoudoirs furent remplacées, ainsi qu’un certain nombre d’autres éléments.

Comme dans toutes les autres collégiales, chaque chanoine avait sa place fixe dans les stalles (stallus in choro), en conformité rigoureuse avec le rang qu’il occupait dans la hiérarchie. Dans les stalles de la rangée de derrière, situées plus haut et à l’ornementation beaucoup plus riche, prenaient place les maiores praebendati, les chanoines au rang le plus élevé. Les stalles en contrebas étaient destinées aux minores praebendati, cléricaux de moindre rang tels que chanoines élus en disponibilité, vicaires et élèves de l’école cathédrale. Ces derniers y ont souvent gravé leur nom, ce qui fut cause, dans la littérature plus ancienne, de confusion concernant la datation. La rangée de stalles la plus somptueusement et richement décorée est celle du côté ouest du chœur. De chaque côté se dressent trois sièges précédés de pupitres, qui cependant sont plus modernes quant à leur forme, seules les jouées étant originelles. Ici s’asseyaient les dignitaires du chapitre et les prélats : l’archidiacre, le doyen, le grand chantre, le vicaire général, le recteur de l’école cathédrale, et sur le sixième siège probablement un évêque auxiliaire.

Le thème des décorations est une opposition typologique entre l’Ancien et le Nouveau Testament. On trouve par ailleurs, sculptées sur les prie-dieu et les accoudoirs, des scènes de genre et des figures grotesques. Les stalles sont dépourvues de miséricordes ou patiences, c’est-à-dire de ces petites consoles servant à s’y appuyer, et qu’on retrouve habituellement ailleurs. Les deux grandes jouées situées à l’est ont une ornementation particulièrement riche. Celle au sud montre, s’élevant au-dessus d’une tête de Christ entre deux poissons, un pampre de vigne formant des circonvolutions dont les creux sont occupés par des scènes de vignoble et de vendanges. Plus haut, à côté d’une petite figure en ronde bosse de Marie avec l’enfant, la chute d’Adam et Ève est représentée dans deux arcades trilobées. La vigne est à interpréter comme un symbole du Christ, attendu que le vin symbolise le sang du Christ. Ces médaillons composent ainsi une allégorie de la rémission du péché originel par le sacrifice du Christ. La jouée nord montre la victoire du christianisme sur le judaïsme dans la lutte entre Ecclesia et Synagogue. Un chevalier rayonnant affronte un personnage monté sur une truie (voir article Judensau). Probablement cette représentation est-elle à mettre en rapport avec les pogroms qui sévirent en 1349/50. Les quatre anges musiciens qui surmontent la scène, jouant sur des instruments de musique de l’époque, et l’effigie du roi David, muni d’une harpe, ainsi que trois musiciens qui l’accompagnent, célèbrent manifestement la victoire de l’église chrétienne. Sur les jouées occidentales, ce sont, au sud, une représentation de saint Christophe en jeune homme, et, au nord, un Judas Iscariote se donnant la mort par pendaison et un diablotin sardonique dans les ramures d’un arbre.

Une différence de qualité est nettement perceptible, deux équipes d’artisans au moins ayant eu la main dans cet ouvrage ; c’est bien entendu à la meilleure de ces équipes que fut confiée la confection des stalles des dignitaires et des membres du haut clergé.

Maître autel

Le maître autel baroque, haut de 16,5 m et large de 13 m, fut construit entre 1697 et 1707 puis disposé en lieu et place de ce qui devait être auparavant un grand autel gothique avec retable. Restauré avec bonheur au début du XXIe siècle, débarrassé de la poussière et de la suie qui le recouvrait, il resplendit aujourd’hui d’un éclat nouveau. Le tabernacle, sur lequel une inscription porte la date de 1697, y fut disposé, selon les chroniques, en 1706. Le maître ayant exécuté l’autel n'a pas été identifié. L'installation de cet autel eut lieu dans le cadre de la Contre-Réforme et doit s’entendre comme un signe visible de l’autorité dont se prévalait à Erfurt l’archevêque de Mayence.

Il consiste en un haut bâti à deux étages, dans lequel des passages latéraux ont été ménagés, et dont les différents coudes qu’il présente déterminent la disposition générale polygonale. Sur le large premier étage, qui forme soubassement, se dressent, en paires, des colonnes torsadées sur lesquelles s’enroulent des pampres. Elles supportent une imposante charpente au riche décor plastique, dont l’allure générale reprend celle du premier étage. Le soubassement porte, outre les effigies des princes des apôtres, celle de saint Pierre à gauche, celle de saint Paul à droite, ensuite celle de saint Boniface à gauche et, à droite, celle de saint Martin de Tours, patron de l’archevêché de Mayence, et, en position privilégiée, flanquant le panneau inférieur de l’autel, les statues des évêques Adolar et Eoban. Sur le châssis du premier étage se tiennent les quatre évangélistes. Seule la partie centrale est rehaussée d’un étage supplémentaire ; celui-ci est couronné d’un fronton brisé, dont le centre est occupé par un médaillon ovale. Sur les rampants découpés du fronton se tiennent saint Joseph et saint Jean Baptiste. Le médaillon lui-même est flanqué des archanges Michel et Raphaël.

Le panneau peint inférieur montre l’adoration des trois mages, inspiré d’une œuvre de même titre de Pierre Paul Rubens. Il est dû au peintre Jakob Samuel Beck, dont la présence à Erfurt entre 1736 et 1776 est documentée, et vint remplacer, peut-on supposer, une peinture plus ancienne. De sa main était également la peinture La Sainte Trinité qui ornait à l’origine le panneau supérieur ; à sa place se trouve actuellement une image baroquisante de 1950, représentant une madone protégeant de son manteau un groupe de paroissiens, contemporains du peintre, qui purent ainsi pérenniser leur image. Le médaillon au fin haut de l’autel contient une représentation de l’Annonciation. Les deux panneaux de l’autel pouvaient être changés au gré des grandes fêtes religieuses. À la paroi sud du chœur sont accrochées une Crucifixion et une Assomption (début XVIIe) et une autre peinture de Beck, l’Adoration des bergers, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L’autel, en dépit de sa monumentalité, reste subordonné au chœur gothique et n’empêche pas le regard d’embrasser les verrières du chœur, y compris celle du pan axial du chevet.

Vitraux de la nef

Ce sont, à l’ouest : verrière de sainte Cécile, au nord : Adoration de la croix, et au sud : les cinq joies de Marie (appelé aussi verrière de Wolfram), toutes réalisées en 1961 par Charles Crodel, créateur également des verrières 14 (de sainte Élisabeth) et 15 (de l’Apocalypse) dans le haut-chœur.

Carillon

La base porteuse de la sonnerie de la cathédrale, qui comporte dix timbres, est constituée par la cloche Maria Gloriosa. Avec elle, la plus grosse des cloches du Moyen Âge, l’art campanaire est à son faîte le fondeur en fut Gerhard van Wou. La Gloriosa est accrochée seule dans le clocher du milieu, un étage en dessous des quatre Silberglocken (cloches d’argent, soit les cloches de 7 à 10), lesquels forment un carillon à part. La Cantabona, en forme de ruche, est la cloche la plus ancienne de la cathédrale. Les deux cloches de l’horloge sont suspendues dans la lanterne de la tour.

Les cinq autres cloches, deux cloches baroques et trois modernes, se répartissent sur les clochers nord et sud.

Depuis la restauration complète de la Gloriosa en 2004, elle n’est mise à contribution, pour la ménager, que dans de rares motifs de carillon. Son timbre certes domine dans chaque sonnerie, mais son spectre acoustique particulier ne se laisse bien percevoir que lorsqu’on la fait sonner séparément.

Enfin, le clocheton encastré dans la toiture du chevet abrite la Wandlungsglocke, laquelle toutefois n’est plus sonnée.

N° Nom Année de fonte Fondeur, lieu de fabrication Diamètre

(mm)Poids

(kg)Timbre

(16e)Clocher 1 Maria Gloriosa 1497 Gerhard van Wou 2560 11450 e0 +3 Médian 2 Dreifaltigkeitsglocke

(cloche de la Trinité)1721 Nicolaus Jonas Sorber 1940 4900 g0 +13 Nord 3 Josephsglocke

(cloche Saint-Joseph)1961 Fonderie Schilling, Apolda 1840 4600 a0 +8 Sud 4 Andreasglocke

(cloche Saint-André)1961 Fonderie Schilling, Apolda 1540 2600 c1 +11 Nord 5 Christophorusglocke

(cloche saint-Christophe)1961 Fonderie Schilling, Apolda 1360 1900 d1 +10 Sud 6 Johannesglocke

(cloche Saint-Jean)1721 Nicolaus Jonas Sorber 1190 1000 e1 +7 Sud 7 Cosmas- und Damianiglocke

(cloche Saint-Cosme-et-Damien)1625 unbekannt 750 200 des2 Médian 8 Cantabona 1492 inconnu 650 300 f2 Médian 9 Engelchen

(Angelot)env. 1475 inconnu 550 125 as2 Médian 10 Sans nom 1475 inconnu 500 75 b2 Médian Martha e2 Lanterne Elisabeth gis2 Lanterne Wandlungsglocke Clocheton (chevet) Ces cloches permettent de composer les motifs suivants :

- accord en c-majeur (inversion) g0–c1–e1

- triple accord en a mineur a0–c1–e1, avec e0 comme inversion

- Notre-Père c1–d1–e1, avec g0 est produit le motif de Westminster

- motif Gloria g0–a0–c1, pouvant être étendu de d1 (le Christ est ressuscité)

- Te Deum a0–c1–d1

- Cibavit eos e0–g0–a0–c1

Liens externes

Source

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Erfurter Dom » (voir la liste des auteurs)

Wikimedia Foundation. 2010.