- Notre-Dame de la Libération

-

« Fort des Buis » redirige ici. Pour les autres fortifications de la ville, voir patrimoine militaire de Besançon. Notre-Dame de la Libération Présentation Période ou style XIXe siècle

XXe siècleType Fort

Église (crypte)Architecte Inconnu Destination initiale Fort de type Séré de Rivières. Propriétaire Archevêché de Besançon Destination actuelle Lieu de culte chrétien Géographie Pays  France

FranceRégion Franche-Comté Quartier Chapelle des Buis Ville Besançon Coordonnées modifier

Notre-Dame de la Libération est un lieu de culte catholique édifié au sein d'un ancien fort, surplombant à près de 500 mètres d'altitude la ville de Besançon (Doubs) sur le mont des Buis. Originellement, ce site militaire construit durant le conflit franco-prussien de 1870 devait renforcer les défenses de la capitale comtoise, mais fut, comme de nombreux autres édifices bisontins de ce type, laissé à l'abandon après être devenu désuet.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'archevêque Mgr Maurice-Louis Dubourg voulait bâtir un édifice de commémoration et de mémoire puisque la ville ne fut pas ravagée par les bombardements. Au bout de quelques années de travaux, le monument fut consacré en 1949 en grande pompe. Par la suite, des plaques commémoratives tapissant les murs de l'édifice et rendant hommage aux diocésains ainsi qu'à l'ensemble des Bisontins morts pendant la Seconde Guerre mondiale furent ajoutées, de même qu'une statue monumentale de la Vierge Marie, d'une hauteur de sept mètres.

Après que le bâtiment fut devenu vétuste et même jugé dans un état préoccupant, une réhabilitation totale de Notre-Dame de la Libération eut lieu en 2011, redonnant toute sa splendeur à l'édifice. Aujourd'hui cette église, une des plus petites de la ville mais paradoxalement une des plus connues, accueille de nombreuses cérémonies et commémorations, en plus des prières quotidiennes des fidèles. Aussi, beaucoup de visiteurs sont attirés par ce haut lieu de devoir de mémoire, et par son panorama exceptionnel sur la ville de Besançon et ses environs.

Sommaire

Le fort des Buis est

Articles connexes : Patrimoine militaire de Besançon et Fortifications de l'Est.À partir de la fin du XIXe siècle, le gouvernement français réorganise les fortifications françaises afin de pouvoir répondre efficacement à une éventuelle nouvelle guerre avec l'Allemagne, le revanchisme apparaissant à cette époque[1],[2]. Le système défensif de Besançon n'avait quasiment pas évolué depuis que Vauban avait doté la ville de son imposante citadelle ainsi que de tours et d'une enceinte, alors que le besoin d'un véritable réseau de forts semblait de plus en plus indispensable[1],[2]. En effet, après la guerre franco-prussienne de 1870, nombre d'ingénieurs avaient pointé du doigt le fait que la capitale comtoise était vulnérable à cause de sites comme le mont de Brégille ou la colline de Chaudanne qui n'étaient pas pourvus efficacement d'infrastructures dignes de ce nom[2]. Ces points stratégiques furent le théâtre de véritables luttes à travers l'histoire, et particulièrement lors du conflit franco-prussien où l'armée française fut obligée de bâtir des redoutes et batteries dans l'urgence[1]. Après cette guerre, le général Raymond Adolphe Séré de Rivières organise les réseaux de fortifications de l'Est avec son célèbre système Séré de Rivières qui consiste en un système de rideaux défensifs constitués par une chaîne de forts isolés qui contrôlent les points de passage obligés, et qui se termine à chaque extrémité par des places fortes bloquant les trouées par lesquelles l'ennemi pourrait s'engager[1]. C'est ainsi que pas moins de 25 ouvrages sont construits dans un périmètre de 50 km autour de la ville de Besançon, dont le fort de Planoise[1].

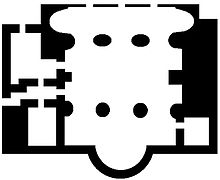

Le môle des Buis fut construit dans ses grandes lignes de manière hâtive pendant la guerre franco-prussienne de 1870, afin de répondre au plus vite à une offensive ennemie[3]. Il se compose de deux grandes parties : le fort des Buis est (officiellement fort Montbarrey[4] ou fort Voirol[3] selon les sources), véritable bâtiment militaire construit de 1870 à 1871[4],[3] et organisé par quatre traverses ainsi que cinq plateformes d'artilleries[4] ceinturé d'un large fossé qui en fait le tour[3] ; ainsi que le fort des Buis ouest (ou fort Michaud), composé d'un magasin à poudre mi-caverne datant de 1886, et d'un hangar d'artillerie[5]. Les édifices sont situés au sommet du hameau de la Chapelle des Buis (489 mètres) pour défendre l'est de la ville de Besançon et ses environs[3].

De par leur position stratégique parallèle à la ligne des forts Montfaucon-Fontain-Rolland-Pugey, à mi-chemin entre ces derniers et le cœur de la place forte de Besançon, la citadelle de Vauban, les Buis avaient un emplacement important dans le système défensif de la capitale comtoise[3]. À partir du début du XXe siècle, le bâtiment est peu à peu délaissé avant d'être complètement abandonné comme de nombreuses autres fortifications de la ville, et c'est ainsi que ces deux forts étaient très certainement voués à être définitivement désertés. Ce fut le cas pour le fort des Buis ouest, mais le fort des Buis est trouve une nouvelle fonction dans les années 1940 : un lieu de commémoration et de recueillement[4].

Du fort au lieu de culte

Plan détaillé de la statue monumentale de la Vierge à l'Enfant.

Plan détaillé de la statue monumentale de la Vierge à l'Enfant.

La chapelle des Buis fut de tout temps considérée comme un haut lieu spirituel bisontin. Cette renommée vient du fait qu'au Ve siècle, un fidèle du nom de Léonard, vécut en ermite dans la grotte qui porte aujourd'hui son nom[6]. Puis un ermitage fut construit au XIIIe siècle pour être rebâti ensuite, afin de donner naissance à l'église Notre-Dame des Buis[6]. C'est dans ce contexte que l'archevêque de Besançon Mgr Maurice-Louis Dubourg (1878-1954) multiplie les appels à la prière durant toute la Seconde Guerre mondiale[7], entraînant lui-même à la chapelle Notre-Dame les pèlerins gravissant pieds nus la colline bisontine[7]. Le 16 juin 1944, Mgr Dubourg fait cette prière[8],[9],[10] : « Notre-Dame de tous les sanctuaires de Franche-Comté, je vous supplie de sauver notre cité ; je fais le vœu de vous élever une statue monumentale sur la colline de Notre-Dame des Buis, si nous sommes protégés, si notre ville échappe à la destruction. » Même si la ville fut en partie bombardée, elle ne fut pas détruite, et a été de plus libérée le 8 septembre 1944, date qui correspond à la fête de la Nativité de Marie dans le calendrier liturgique.

Maurice-Louis Dubourg, suivi par le clergé bisontin, décide de consacrer un monument en mémoire de cette guerre et de ses victimes sur le site de la chapelle des Buis. Le projet de départ, incluant la réhabilitation du fort des Buis en monument, la construction de deux bâtiments d'habitation et une crypte annexe, jugé trop coûteux, est abandonné par la suite. À la fin des années 1940, les travaux commencent et on restaure l'ancien bâtiment militaire avec de la pierre comtoise. Début 1949, une sculpture monumentale est ajoutée, et on tapisse les murs du bâtiment des plaques commémoratives rendant hommage aux diocésains et aux Bisontins morts pendant la Seconde Guerre mondiale[8]. Mgr Dubourg organise la bénédiction de la première pierre en 1945, puis l'inauguration du monument votif le 8 septembre 1949[9], qui rassemble 50 000 personnes[10], et le bâtiment est nommé officiellement Notre-Dame de la Libération. Le 31 janvier 1954, disparaît l'initiateur de ce projet, Mgr Dubourg, qui est inhumé au cœur de l'édifice.

Le monument de nos jours

Le site des Buis comprend une communauté de frères mineurs franciscains depuis 1946, actuellement composée de cinq frères dont deux frères prêtres qui organisent régulièrement des processions, des rencontres et des prières à Notre-Dame des Buis ainsi qu'à Notre-Dame de la Libération[11]. Actuellement l'édifice est devenu l'un des lieux de pèlerinage incontournables de la ville avec la chapelle Notre-Dame des Buis. En effet, de nombreux rassemblements, religieux ou non, ont lieu dans ce bâtiment, pour rendre hommage aux victimes de la guerre[9]. L'endroit est aussi un lieu de rendez-vous pour les randonneurs ou de promenades dominicales pour les familles bisontines. La ligue pour la protection des oiseaux en a fait un site occasionnel d'observation des migrations et d'initiation à l'ornithologie. Plusieurs médaillons à l'effigie de Notre-Dame de la Libération furent émis par le Diocèse de Besançon.

Le 6 septembre 2009, l'archidiocèse de Besançon a organisé un rassemblement interreligieux au monument pour les 60 ans de l'inauguration de l'église[12],[13], présidé par Mgr Jean-Pierre Grallet (frère franciscain de la chapelle des Buis pendant 13 ans[13]) et par l'archevêque Mgr André Lacrampe, en présence de plusieurs représentants des principales religions de la ville : M. Jean-Marie Cuny (orthodoxie), Pasteur Jean-René Bruandet (Église Cépée) Pasteur Pierre-Emmanuel Panis (église Réformée), M. Bertrand Weil (judaïsme) et M. Tahar Belhadj (islam)[12]. Les familles dont les noms sont gravés sur les plaques commémoratives ainsi que divers représentants de la société civile étaient également invités[13]. Cet événement devait rappeler les principaux points qui ont fait que Notre-Dame des Buis fut bâtie : devoir de mémoire, gratitude envers Marie pour avoir protégé la cité, et engagement pour une paix durable[12]. 60 colombes blanches furent lâchées, sous les chants de l’Ode à la joie par la chorale des Enfants de l’Espoir[12].

En 2010, Notre-Dame de la Libération se trouve dans un état très préoccupant. En effet, le bâtiment a besoin d'une réhabilitation quasi-complète, plus particulièrement au niveau de l'étanchéité de la crypte par l'extérieur[14]. D'autres travaux sont aussi nécessaires, comme la restauration de la crypte, la mise en sécurité des escaliers d'accès, la restauration du chauffage, la végétalisation du parvis ainsi que l'aménagement des abords du bâtiment pour une meilleure mise en valeur[14]. Cela suscite de très lourds coûts qui ont fait naître une association voulant récolter des dons pour sauver l'édifice : l'Association des Amis du Monument de la Libération. Cette association, créée le 21 mars 2009 par l'historien local Joseph Pinard[13], a pour but de récolter des fonds pour sauvegarder et mettre en valeur le monument[14]. Des travaux ont commencé début 2011, et devraient s'achever avant 2012.

Architecture

Style et architecture générale

Le fort de l'est des Buis était un édifice aux formes simples de par sa construction hâtive, et composé de quatre traverses ainsi que cinq plates-formes d'artillerie[4]. On y trouve très peu de maçonneries, des murets simples construits en pierre sèche ainsi que de rares monticules herbeux ou couverts de ronces[3]... Il reste également quelques vestiges aux abord immédiats du bâtiment : une traverse, un parapet et un chemin couvert, en plus du fossé[15] ainsi que le magasin à poudre mi-caverne et le hangar d'artillerie.

Après la réhabilitation de l'ancienne fortification en 1949, l'église de Notre-Dame des Buis est devenue un édifice de style néo-roman[16] souterrain (crypte) disposé en une large salle et de trois petites pièces annexes fermées au public. Le bâtiment n'est pas en forme de croix latine mais comporte une petite abside au sud, ainsi que de larges voûtes sur ses côtés. Les murs de la crypte comportent des plaques commémoratives en marbre[17] rendant hommage aux 6 000 hommes et femmes diocésains ou originaires de Besançon morts pendant la Seconde Guerre mondiale[6].

Sculptures et tableaux

La statuaire comporte deux œuvres : l'une est le gisant fidèle de monseigneur Dubourg contre la paroi sud-est, au pied duquel est inscrit : « 1878 - 1954. Ici repose s. Exc. Mgr Maurice Dubourg, Archevêque de Besançon » et l'autre est la statue monumentale de la Vierge Marie. Taillée dans la pierre, cette dernière est juchée sur un piédestal et surplombe le bâtiment à son entrée. Elle fut sculptée par Henri-Paul Rey[18] (1904-1981) en 1949, et mesure sept mètres de hauteur. L'œuvre représente une Vierge à l'Enfant, tournée vers la ville, rappelant ainsi la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro (Brésil).

L'édifice compte deux tableaux : l'un représentant la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus qui l'embrasse sur la joue, sur le modèle de la Vierge de Vladimir, et l'autre où l'on voit le Christ crucifié dont le tableau suit la forme même de ce crucifix, avec en plus petite taille des personnages au second plan : c'est une reproduction de la Croix de Saint-Damien, qui a marqué François d'Assise. Les deux œuvres sont exposées sur les deux piliers attenants de l'autel, au centre de la crypte. Il s'agit des deux seules peintures publiques du monument, faisant de Notre-Dame de la Libération une des églises les moins décorées, bien loin de la collection picturale de Saint-Jean.

-

Peinture de la Vierge Marie, d'après la Vierge de Vladimir.

-

Le Christ en croix, d'après la Croix de Saint-Damien.

-

Statue de la Vierge Marie.

Références

- Plaque officielle accolée au Fort de Planoise, réalisée par la région Franche-Comté en collaboration avec la ville de Besançon et le service départemental de l'architecture du Doubs.

- Besançon, ville fortifiée : De Vauban à Séré de Rivières, p. 13-77.

- Besançon, ville fortifiée : De Vauban à Séré de Rivières, page 114.

- Le fort de l'Est des Buis sur Fortiff.be (consulté le 11 avril 2010).

- Besançon, ville fortifiée : De Vauban à Séré de Rivières, page 116.

- Dépliant sur l'histoire de la chapelle des Buis publié par le diocèse de Besançon

- Les Diocèses de Besançon et de Saint-Claude, page 211.

- Notre-Dame de la Libération sur le journal VuduDoubs (consulté le 8 avril 2010).

- Notre-Dame de la Libération sur le site officiel du diocèse de Besançon (consulté le 11 avril 2010).

- Note de Mgr André Lacrampe à propos du monument de la Libération sur le site officiel de l'Église catholique de Besançon (consulté le 29 août 2010).

- La Fraternité franciscaine de Notre-Dame des Buis sur le site officiel du Diocèse de Besançon (consulté le 29 mars 2011).

- chapelle des Buis : un lâcher de colombes interreligieux, sur MaCommune.info (consulté le 30 mars 2011).

- chapelle des Buis : le 60ème anniversaire du monument de la Libération, sur MaCommune.info (consulté le 30 mars 2011).

- L'Association des Amis du Monument de la Libération sur le site de la fondation du patrimoine (consulté le 9 avril 2011).

- Besançon, ville fortifiée : De Vauban à Séré de Rivières, page 115.

- Franca Contea Giura. Ediz. francese, page 104.

- Franca Contea Giura. Ediz. francese, page 105.

- (ru) Henri-Paul Rey sur Live-Internet.ru (consulté le 11 avril 2010).

Annexes

Articles connexes

- Patrimoine religieux et christianisme à Besançon

- Chapelle des Buis et Notre-Dame des Buis

- Histoire et chronologie de Besançon

Bibliographie

: source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article- Robert Dutriez, Besançon, ville fortifiée : De Vauban à Séré de Rivières, Besançon, Cêtre, 1981, 291 p. (ISBN 978-2-901040-20-0)

- Michelin, Franca Contea Giura. Ediz. francese, Besançon, Michelin, 2011, 494 p. (ISBN 9782067154070)

Liens externes

- Site officiel de l'Archidiocèse de Besançon

- Site officiel de l'Office du tourisme de Besançon

- Les fortifications de Besançon sur le site officiel de la ville

- (en) La place fortifiée de Besançon sur Fortified-places.com

- Portail de Besançon

- Portail de l’histoire militaire

- Portail de l’architecture chrétienne

- Portail de la Seconde Guerre mondiale

Catégories :- Patrimoine religieux de Besançon

- Église du Doubs

- Fortification de Besançon

- Représentation de la Vierge à l'Enfant

- Monument aux morts

Wikimedia Foundation. 2010.