- La fixation des dunes en Aquitaine

-

Fixation des dunes en Aquitaine

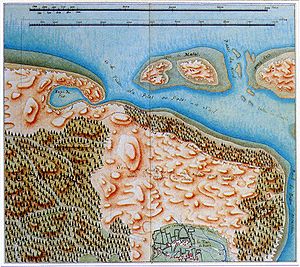

Jusqu’à ce que les dunes mobiles du littoral aquitain ne soient fixées, le vent entraînait régulièrement de grandes quantités de sable à l’intérieur des terres. De nombreux villages ont ainsi dû être déplacés ou reconstruits. On peut citer parmi les précurseurs de cette fixation les Captaux de la famille de Ruat, qui ont mené des essais concluants à La Teste de Buch à la fin du XVIIIe siècle. Ces travaux seront généralisés à l’ensemble du littoral grâce à des hommes comme Guillaume Desbiey, le baron Charlevoix de Villiers, Chambrelent ou encore Brémontier. L’État français prendra en charge l’édification d’un cordon littoral stabilisé durant le XIXe siècle, en 1876 : 88 000 ha ont été fixés. Durant le XXe siècle, l’Office national des forêts assurera la gestion et l’entretien de ces dunes.

Sommaire

Les premiers travaux

À partir du Néolithique, une fois l’épandage du sable des Landes terminé et une fois que la végétation est venue fixer cette couverture sableuse, il restait néanmoins une partie de ce sable libre de se déplacer sur de faibles distances au gré des vents. En dehors des boisements anciens sur la côte, représentant environ 200 000 ha avant le boisement systématique de la plaine des Landes de Gascogne, toutes les dunes littorales étaient en mouvement. Entre le Moyen Âge et le milieu du XIXe siècle, plusieurs documents font état de villages engloutis, d’églises déplacées ou ensevelies.

Les Captaux de Buch

Les premiers travaux significatifs ont été entrepris par des seigneurs du Pays de Buch, le premier fut Jean-Baptiste Amanieu de Ruat, Captal de Buch, qui entreprit dès 1713 de fixer les sables mobiles en semant des pins à La Teste de Buch. Il lança une seconde campagne de plantation en 1727, mais malheureusement un berger y mit criminellement le feu en 1733. Cependant, les plantations de pins dans les Landes ne furent pas vues d’un très bon œil par tous ces pasteurs. En effet le système agro-pastoral, largement répandu dans les Landes de Gascogne à cette époque, reposait sur l’élevage des ovins et les cultures de quelques céréales et les bergers avaient pour habitude de faire paître leur troupeaux librement sur les terres incultes.

Dans les années 1760, François Alain de Ruat conçut un plan pour maîtriser les dunes. Aucune mise en œuvre n’était cependant possible sans la coopération et la participation des habitants. Entre 1782 et 1787, François de Ruat, le dernier Captal de Buch, réussit à faire ensemencer non point des dunes mais des lettes (dépressions entre les dunes) dans les environs d’Arcachon et du Cap Ferret. Ce chantier fut conduit par son homme d’affaires à la Teste : Peyjehan jeune. L’argent fit rapidement défaut au Captal, ainsi il fut soulagé quand un certain Brémontier engagea Peyjehan, homme du pays et initié à ces travaux, pour entreprendre le boisement à grande échelle.

Matthieu et Guillaume Desbiey

L’abbé Matthieu Desbiey et son frère Guillaume ont entrepris en 1769 un essai de fixation d’une dune mobile à Saint-Julien-en-Born. Ces tentatives ont été couronnées de succès. Afin de permettre aux jeunes pins de pousser, il suffisait de couvrir le sol de branchages ou de rameaux de genêt, de bruyère ou d’ajonc, afin de protéger les semis de l’action du vent qui aurait entraîné les graines avec le sable superficiel.

Le baron Charlevoix de Villiers

En 1778, le baron Charlevoix de Villiers, ingénieur du génie maritime, fut envoyé à La Teste de Buch pour étudier la faisabilité de creuser un canal reliant le Bassin d’Arcachon à l’Adour pour des raisons militaires. Après trois années d’études, M. de Villiers réalise cinq mémoires dont l’un est consacré à la fixation des dunes, qu’il considère comme un préalable à tout aménagement. Un autre mémoire traite de l’hostilité des populations locales vis-à-vis de tout projet d’ensemencement, ce qui leur empêcherait de faire pâturer le bétail. Le rôle de M. de Villiers restera théorique, et il quittera le Pays de Buch en 1781 pour ne jamais y revenir.

Nicolas Brémontier

Nicolas Brémontier s’intéressa de près aux projets de réalisation du canal reliant le Bassin d’Arcachon à l’Adour. Il évoque la nécessité de fixer les dunes en 1778, et il estima prioritaire de faire des essais de fixation en 1786. Il obtint un crédit pour lancer des essais et choisit le site de La Teste de Buch où il rencontra M. Peyjehan jeune, qui avait déjà effectué de nombreux travaux pour le compte du Captal de Buch François de Ruat, et qui bénéficiait d’une parfaite connaissance locale. De son côté le Captal, qui souhaitait depuis longtemps fixer les dunes du Buch, accepta très volontiers que l’on tente l’expérience entre le Pilat et Arcachon, dès le printemps 1787. La Révolution française vint perturber les expérimentations, qui continuèrent tant bien que mal jusqu’en 1793, grâce au zèle extraordinaire de Peyjehan qui avança bien souvent le salaire des ouvriers de sa poche.

Un rapport, dont la rédaction fut présidée par Brémontier et commandé par la Société d’histoire naturelle et d’agriculture de Bordeaux, fut rédigé en 1795 en dressant un bilan très positif de ces essais et fut envoyé au gouvernement à Paris. En 1801 parut un arrêté signé par les consuls de la République dont voici l’article premier :

« Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de Gascogne, en commençant par celles de La Teste de Buch, d’après les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingénieur, et le préfet du département de la Gironde’’ »

La nationalisation des dunes de Gascogne

En 1801, Brémontier fut nommé président de la Commission des Dunes, créée par le préfet de la Gironde, tandis que Peyjehan fut nommé inspecteur des travaux. Dés 1801, des ateliers de fixation furent établis au Verdon, puis au Cap Ferret, à Arcachon, La Teste et Mimizan. Une commission semblable fut créée en 1808 dans le département des Landes. Ces deux commissions ont réussi à fixer 4500 hectares en 1816.

En 1817, l’administration des Ponts et Chaussées prit en charge les travaux afin de les mener à plus grande échelle et enfin, en 1862, c’est au tour des Eaux et Forêts. La fixation des dunes s’est achevée en 1876, où 88 000 hectares avaient étés ensemencés.

La loi d'assainissement et de mise en culture des Landes de Gascogne de juin 1857, imposa à toutes les communes des Landes de Gascogne de boiser leur territoire. Cela marque le début d’une période de profondes modifications du paysage et des mœurs dans les Landes, avec l’extension de la forêt.

L’édification du cordon dunaire littoral

La fixation des dunes décrite précédemment consiste à créer une forêt de protection juste derrière les dunes mobiles pour empêcher leur avancement dans les terres. Il reste cependant toute une zone de sable sous l’action du transport éolien, sur une bande de 300 à 400 m en partant du rivage. Ces dunes ne sont pas végétalisées, les semis n’auraient pas résisté à la violence des vents et aux embruns salés, et se déplacent au gré des vents.

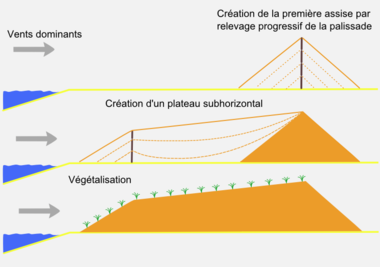

En 1822, l’ingénieur des Ponts et Chaussées J.S. Goury eut l’idée d’édifier une dune stabilisée sur cette bande littorale, afin de protéger la forêt se trouvant juste derrière. L’idée est partie d’une constatation simple : lors des campagnes de boisement, les ouvriers érigent une palissade de protection entre la plage et les semis pour diminuer les effets du vent. Lorsque le sable transporté par le vent se heurte à la palissade, il s’accumule à son pied, jusqu’à la recouvrir. Il suffit donc de relever cette palissade régulièrement pour édifier progressivement une dune. Goury s’est également aperçu que ce phénomène était accentué lorsque cette dune était précédée d’un talus à faible pente du côté de l’Océan, qui déviait le vent et lui faisait perdre de l’énergie. Il a ainsi défini le profil idéal selon lequel la pente ouest est suivie par un plateau subhorizontal qui se termine par une pente abrupte à l’est correspondant au talus naturel du sable. Afin de pérenniser cette dune, elle était ensuite plantée d’oyats et couverte de branchages. L’oyat est une très bonne plante fixatrice. En effet le sable transporté par le vent s’accumule au pied de la plante, dont les racines colonisent ce sable récent. Elle croit petit à petit sur cet apport de sable. Il a été établi que l’oyat prospère mieux lorsque les dépôts sont de 20 à 30 cm par an. Cette plante joue à la fois le rôle de protection et d’accumulation.

Cette technique a obtenu un grand succès et, à la fin du XIXe siècle, la totalité du littoral gascon était équipé de ces dunes dites « blanches ». En arrière, se maintient une zone de végétation plus dense mais très rase : la dune « grise », et plus loin la forêt de protection arrivée à maturité.

Les dunes littorales durant le XXe siècle

Au début du XXe siècle, la fixation des dunes est considérée comme achevée, et le budget alloué au littoral est considérablement réduit. L'État, qui avait acquis une très grande majorité des terrains sur lesquels les semis avaient été faits, se désaisit de 17 000 ha entre 1861 et 1865, afin de rentrer dans les frais engagés pour les travaux de boisement. Le système mis en place par Goury ayant remporté un grand succès, on considère qu’il peut perdurer indéfiniment. En 1914, le cordon littoral est complètement laissé à l'abandon et l'État continue à rétrocéder aux communes les terrains de bord de mer. Ces dernières en ont alors profité pour créer des « fenêtres océanes » : les stations balnéaires du Médoc, du Born et du Marensin ayant « pignon sur mer ». C'est de cette époque que proviennent les binômes : Vendays/Montalivet, Hourtin/Hourtin Plage, Lacanau/Lacanau Océan, Biscarrosse/Biscarrosse Plage, Mimizan/Mimizan Plage etc.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'État n'était plus propriétaire que de 36 % des forêts dunaires. Il a cependant conservé les dunes non boisées du bord de mer.

À partir de 1958, les Eaux et Forêts ont entrepris un vaste programme de réhabilitation qui avait pour but de reconstituer l'ensemble des dunes blanches appartenant à l'État. Les dunes ont alors été reprofilées par des buldozers.

De nos jours, l'ONF a abandonné les moyens mécaniques sur les dunes (sauf pour des travaux ponctuels), la dimension environnementale ayant pris le dessus et on est revenu à des systèmes de protection par palissades, dépôt de branchage et plantations d’oyats.

La fragilité du cordon dunaire littoral

L’érosion du littoral

On estime que depuis une cinquantaine d’années, l'Océan progresse selon les endroits de 1 à 2 m par an. La côte n’est pas attaquée partout de la même façon, à certain endroits la plage est engraissée, mais en moyenne, la ligne du rivage gagne sur les terres. Les zones d’érosion se déplacent avec le temps, ainsi un endroit fixe sur le rivage subit une alternance de phases d’érosion et d’engraissement. La dérive nord-sud entraîne avec elle de grandes quantités de sable de l’embouchure de la Gironde vers l’Espagne. Ces grands volumes de sable constituent des bancs de 5 à 20 km de long, qui se forment juste derrière les baïnes. Ils vont temporairement protéger la plage de l’action de la houle. Un point protégé à un moment donné, sera attaqué par les vagues une fois que le banc aura migré vers le sud.

Parallèlement, l’érosion du littoral subit des actions saisonnières. Lors des tempêtes d’hiver, la puissance des vagues est suffisante pour arracher de grandes quantités de sable à la plage, tandis qu’en été, les apports vont former une banquette en pied de dune. Une fois sec, ce sable sera repris par le vent pour alimenter les dunes blanches.

Mécanismes de dégradation des dunes

Lorsque l'Océan attaque le pied de dune, il se forme une falaise abrupte en prise directe avec les vents dominants d’ouest. Les vents vont d’abord créer des entailles en venant butter contre ces falaises (les siffles-vents), qui vont rapidement s’élargir. Le sable prélevé va se redéposer à l’arrière de ces saignée en formant de petits monticule que l’on appelle des « pourrières ». La zone située juste derrière la falaise est soumise à l’action de vents très violents et va se dévégétaliser. Les tourbillons vont entraîner la formation de plaques de déflation qui vont rapidement s’approfondir en créant des « caoudeyres » (chaudrons en gascon). La dune prend alors un aspect bosselé avec une alternance de caoudeyres, de pourrières et de monticules ; et retrouve une totale mobilité, menaçant la forêt de protection.

L’érosion du littoral n’est pas seule responsable de la dégradation des dunes, il suffit que la végétation disparaisse sur une zone très localisée, pour que se forme des plaques de déflation, des siffles-vents et des pourrières.

Les agents de l’ONF surveillent l’apparition de ces formes typiques de dégradation et interviennent en étalant des branchages sur le sol, disposant des filets brise-vent et en plantant des oyats.

Un exemple original : la Dune du Pyla

Elle s'étend sur 500 mètres d'est en ouest et sur 3 kilomètres du nord au sud, à proximité du Bassin d'Arcachon et contient environ 60 millions de mètres cubes de sable. Elle se situe sur le territoire de la commune française de La Teste-de-Buch, à proximité d'Arcachon (Gironde), au cœur des Landes de Gascogne. Elle culmine actuellement à 114 mètres au-dessus du niveau de la mer, même s'il semble qu'elle s'affaisse légèrement au fil des ans.

Sources

- Henri Enjalbert "Les pays aquitains, le modelé et les sols", Bière, Bordeaux, 1960

- Jacques Sargos, Histoire de la forêt Landaise, L'Horizon chimérique, Bordeaux, 1997

- Christian Maizeret, Les Landes de Gascogne, Delachaux et niestlé, Paris, 2005

▼ Articles et cartes ▼- Portail de l’Aquitaine

- Portail des Landes

- Portail de la Gironde

Catégories : Dune (relief) | Aquitaine | Landes de Gascogne | Gironde | Gascogne | Pays de Buch | Histoire des Landes

Wikimedia Foundation. 2010.