- Histoire De Toulouse

-

Histoire de Toulouse

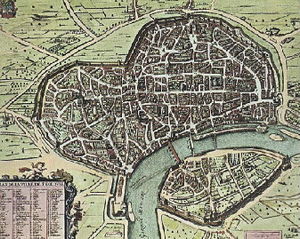

Toulouse est une ville du sud de la France située sur le fleuve Garonne. Le territoire de la ville a été occupé dès l'époque du Néolithique, avant que la ville proprement dite ne soit fondée par les Romains, occupée par les Wisigoths, puis les Mérovingiens. Au XIIe siècle, Toulouse est placée sous le contrôle d'un comte. Rattachée au royaume de France à l'issue de la croisade contre les Albigeois, la ville suit désormais les grands épisodes de l"histoire de France.

Origines de Toulouse

Les environs de Toulouse furent occupés dès le Paléolithique inférieur. La vallée de la Garonne porte d'ailleurs des traces de cette occupation, notamment le site acheuléen d'En Jacca sur la commune de Colomiers où ont été retrouvés des vestiges lithiques anciens[1]. Des traces d'occupation du Néolithique ont été retrouvées sur la rive gauche, à Villeneuve-Tolosane et Saint-Michel-du-Touch, sous forme de village comportant un groupe d'habitations de douze hectares, protégées par un fossé et une palissade[1].

D'autres traces anciennes d'occupation datant de l'âge du fer (notamment VIIIe et VIIe siècle av. J.-C.) ont été détectées le long de la rive droite de la Garonne, en particulier sur le site de l'ancien hôpital Larrey. On trouve notamment sur ce site la nécropole du quartier Saint-Roch (place des Carmes, vers la rue Fénétra), mise au jour en 2002[2].

La ville protohistorique ne semble pas avoir été le centre d'un réseau commercial étendu [1] et l'origine exacte de la ville est mal connue.

Les Volques-Tectosages - IIIe au Ier siècles avant J.-C.

Le premier peuple connu est celui des Volques Tectosages. Au IIIe siècle av. J.-C., le peuple celte des Volques s'établit dans le Sud de la Gaule; la branche des Volques tectosages s'implante dans la boucle de la Garonne [1].

Ils occupent les hauteurs de la rive droite, en amont de la Toulouse actuelle, qui constituent autant d'oppida. Parmi ceux-ci, Vieille-Toulouse serait, selon certains, le "centre politique" de l'époque, à en juger par l'importance des vestiges découverts. Dès cette époque, les Volques tectosages tirent profit de la situation de carrefour entre l'axe nord-sud des Pyrénées au Massif Central, et l'axe est-ouest de la Méditerranée à l'Atlantique [1].

Lorsque l’invasion romaine approcha de Toulouse, les Tectosages avaient amassé un véritable trésor en exploitant l’or de l’Ariège. Des torques en or, témoins de ce passé, sont exposés au musée Saint-Raymond à Toulouse [3],[4].

Vers 121 avant J.C., la Provincia romana fut organisée par les Romains sur les bords de la Méditerranée. Ils contrôlaient ainsi l'axe commercial entre l'Espagne et l'Italie par la [[via Domitia]]. Les Tectosages installés le long de cette voie sont alors traités comme des alliés[5]. Le peuple toulousain garda 10 ans une indépendance de façade vis-à-vis du pouvoir romain en garnison autour de Toulouse. En 109 avant J.-C., un peuple germanique, les Teutons, envahit la Gaule et battit l'armée romaine. Les Tectosages en profitèrent pour s'allier avec eux et chasser la garnison romaine. Mais la victoire fut de courte durée, car le consul Marius triompha des Teutons et récupéra Toulouse. En 104 avant J.-C., une révolte contre la garnison entraîna une riposte immédiate de Rome. La ville fut conquise par traitrise et pillée par Cépion (Quintus Servilius Caepio). D’après la légende, 70 tonnes d’or furent dérobées par Cépion. Nul ne sait ce qu’est devenu ce trésor, connu sous le nom de l’« Or de Toulouse ». [6][7]

L'occupation romaine du Ier siècle avant J.-C. au IIe siècle après J.-C.

Amphores exposées au Musée Saint-Raymond datant du IIe siècle av. J.-C. et extrait d'un puit funéraire à Vieille-Toulouse

Amphores exposées au Musée Saint-Raymond datant du IIe siècle av. J.-C. et extrait d'un puit funéraire à Vieille-Toulouse

Le premier commerce de Toulouse fut celui du vin. Le sous-sol foisonne de tessons d’amphores. Ce n’est pas le vin du Languedoc qui assura la prospérité de la cité, mais celui d’Italie, acheminé via Narbonne. Une bonne partie des cargaisons étaient consommées sur place. Les garnisons romaines, les Gaulois et les citoyens romains étaient, en effet, consommateurs. Le restant était dispersé vers l’Aquitaine et tout autour de Toulouse. D’autres produits de luxe suivirent le chemin tracé par le vin romain, de la vaisselle notamment. Pour disposer de toutes ces richesses, la province s’adonnait, en vrac, à la vente de produits agricoles, et à la vente d’esclaves. La Garonne était utilisée pour le transport de marchandises sur des barges à fond plat et sur les ancêtres des gabares en aval de Toulouse. Cette richesse commerciale et agricole fit de Toulouse la plus prospère de la Gaule Narbonnaise[8].

Maintenant ralliée à la vie romaine, la Toulouse des années 70 avant J.-C. n’était guère qu’un poste militaire avancé. Chacun trouvant son compte dans la paix imposée par la domination romaine, c’est sans état d’âme que la cité refusa la Gaule de Vercingétorix. Tolosa connut alors une forte progression démographique, atteignant 20 000 habitants au Ier siècle après J.-C. Théâtres, temples, écoles et égouts firent de Toulouse une cité moderne et docile, toujours au centre d’un commerce régional.

Les Romains aménagent les prémices de la future ville. Elle est délimitée par la place du Capitole au nord, la place du Salin au sud, la Garonne à l'ouest. Dans les années 20-30 après J.-C. [9], un rempart long de trois kilomètres fut bâti afin de souligner la prospérité de la nouvelle colonie romaine. Il encerclait la ville et s’ouvrait sur la Garonne. Constitué de briques et de moellons, le rempart romain mesurait une hauteur de 12 m et 2 m d'épaisseur[10]. Un tronçon est encore visible sur la place Saint-Jacques près du palais Niel. Puis, ils mettent en place les axes de communications principales : le cardo et le decumanus se croisent sur la place Esquirol où se trouve le forum. Ils construisent aussi un théâtre place du Pont-Neuf, un temple sur la place Esquirol et un amphithéâtre à Ancely-Purpan. Un réseau d'égouts permet d'évacuer les eaux usées tandis qu'un aqueduc alimente la ville en eau potable depuis les sources de Lardennes et du Mirail jusqu'au château d'eau situé place Rouaix[11].

La cité romaine voit sa démographie avec 15 000 habitants et sa richesse augmenter. Au niveau culturel, Toulouse se distingue dans le monde romain et grec par son école de langue grecque et de rhétorique[12]. La ville est dirigée par des aristocrates en toge dont les noms ont été romanisés et dont les membres bénéficient de la citoyenneté romaine.

Le IIIe siècle est marqué par le martyre de saint Saturnin, futur saint Sernin, qui en 250[13] est traîné par un taureau dans la rue du Taur. cet évènement marque le début du christianisme. Saint Saturnin refusant le culte romain est condamné à être attaché au jarret d'un taureau qui le traînera jusqu'à ce que la corde se rompe. Cette histoire est aussi à l'origine du nom du quartier de Matabiau, là où les bouviers ont tué le fameux taureau. Deux sœurs, les saintes puelles se sont occupées d'ensevelir le corps de saint Saturnin[14],[15]

Aujourd'hui, peu de traces ou de monuments romains sont parvenus jusqu'à nous. Seul un bout de rempart est visible place Saint-Jacques près du Palais Niel et des restes de l'amphithéâtre de Purpan sont des témoins de cette époque. Cela s'explique en grande partie par le matériau principal des constructions romaines qu'est la brique. Contrairement à d'autres villes romaines construites en pierre de taille, Toulouse a été obligée d'utiliser la glaise de la vallée pour fabriquer des briques pour ses constructions. Or la brique est un matériau beaucoup moins résistant que la pierre. Les nombreuses reconstructions successives ont été faites à partir et sur les anciens bâtiments romains[16]. Aujourd'hui, la base des édifices romains et des aménagements urbains sont enfouis sous 3 à 5 m du pavé toulousain. Dernièrement, la construction du métro de Toulouse a permis de faire avancer les connaissances sur l'antique Toulouse[17].

Le royaume des Wisigoths

La fin du IIIe siècle marque, pour l’Europe, la fin de la domination romaine. Relativement protégée des brigands par ses remparts, la ville de Toulouse échappe à la poussée franque en 260. Le christianisme prend pied autour de la ville grâce aux efforts de l’évêque saint Sernin. Enterré à l'extérieur de l'enceinte, suivant l'usage antique, à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Sernin, la réputation de ce personnage permet à la première communauté chrétienne de se constituer.

Puis ce sont les Wisigoths qui envahissent la cité en 418. La population verra toujours d’un mauvais œil la présence germanique. Les Gallo-romains christianisés et les Wisigoths ne portent pas les mêmes vêtements, ni n'ont les mêmes coutumes. Les envahisseurs se passeront rapidement du soutien romain pour prendre leur indépendance et règneront jusqu'en 507. Pourtant, préférant Toulouse à Bordeaux, les Goths font de Tolosa la capitale de leur nouveau royaume. Connue sous le nom de « royaume de Toulouse », la domination s’étend de la Loire à Gibraltar. Théodoric II devient roi des Wisigoths et de Toulouse en 453. Cette nomination marque l'indépendance du royaume Wisigoths et la mise en place d'institutions et de bâtiments royaux. Ainsi, en 1987, la destruction de l'ancien hôpital Larrey découvre les anciennes fondations du palais royal[18]. Ce nouveau statut profitera longtemps à la ville. Seule la culture rapprochera les Wisigoths des Gallo-romains.

Le christianisme prend son essor à Toulouse avec l'évêque Exupère qui fit construire la première basilique Saint-Sernin en 403. La cathédrale Saint-Étienne, l'église de la Daurade et l'église Saint-Pierre-des-Cuisines sortent aussi de terre. La ville s'étend toujours plus et de nombreuses maisons d'habitation sont construites. La brique est largement utilisée comme le prouve les fours à chaux découverts sous le musée Saint-Raymond.

Les gallo-romains restent majoritaires à Toulouse. En 462, avec l'avènement d'Euric, le pouvoir wisigoth est plus violent et le roi veut imposer l'arianisme. Les catholiques sont persécutés et certains lieux de cultes démontés. C'est aussi sous son règne que le royaume des Wisigoths est le plus étendu, allant de la Loire à la Durance en englobant une grande partie de l'Espagne. En 484, Alaric II succède à son père Euric.

Clovis mit fin à la domination wisigothe et à l'expansion de l'arianisme en 507, et ramena Toulouse à un rang inférieur. Coupée de Narbonne, la ville fut déclarée aquitaine. De foi catholique, les Francs seront mieux accueillis que leurs prédécesseurs. Ceux-ci feront de la cité une ville militaire, dernier rempart contre le royaume de Tolède, nouveau fief des Wisigoths, et ce jusqu’au VIIe siècle.

La création du comté de Toulouse

À partir du VIIe siècle, l’histoire de Toulouse est assez obscure. À la faveur des successions mérovingiennes, la ville devient la capitale d’un important territoire, s’étendant des Pyrénées jusqu’à la Loire, sous l’autorité d’un duc également comte de Toulouse, et qui prend parfois le nom de royaume d’Aquitaine. Toulouse sert aussi de place-forte face à la Septimanie à l'Est détenue par les Wisigoths pendant la fin du VIe siècle. En 721, Charles Martel reconnaît l’indépendance de ce duché. Le duc Eudes repousse l’envahisseur arabe lors du siège de Toulouse en 721. Venue d’Espagne, l’armée d’El-Samah subira une cuisante défaite. Moins connu que celui de Poitiers, en 732, ce siège aurait été déterminant pour l’avenir de la France[19].

Le roi franc Pépin le Bref mit fin à l’indépendance du duché en 768. Mis en danger à la bataille de Roncevaux en 778, Charlemagne décida la création du Royaume d’Aquitaine. Il confia le comté de Toulouse à Chorson, puis à son propre cousin Guillaume. Ce sont les deux premiers comtes toulousains. Le péril sarrasin fit de la ville une place forte d’où partaient au printemps les conquérants carolingiens. L’armée de Charlemagne va jusqu’à Barcelone et l’empereur crée une zone de sécurité au sud des Pyrénées, la marche d'Espagne.

Pépin Ier, le petit-fils de Charlemagne, tenta de prendre son indépendance et amorça la reconstruction de l’Aquitaine. Son fils Pépin II tenta de conquérir l’Aquitaine en 840. Charles le Chauve, dont l’autorité était ainsi bafouée, met en mai 844 le siège devant Toulouse, défendue par Bernard de Septimanie : celui-ci, sort pour négocier, mais est fait prisonnier, puis rapidement jugé et décapité; Charles lui reprochant d’avoir compromis la réputation de sa mère Judith de Bavière, et son opportunisme à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye. Il doit cependant lever le siège, Pépin II ayant détruit son armée de secours[20]. Il réitère sa tentative en 849 et profite de la trahison du comte Frédélon pour reconquérir la ville, et rattacher ainsi Toulouse à la Francia occidentalis[21]. En 862, Toulouse est pillée par les Vikings du chef Hasting[22].

L'époque féodale

La fin des Carolingiens marque le début de la féodalité. Durant tout le Moyen Âge, Toulouse sera dirigée par ses comtes.

Au début du millénaire, l’attitude dérivante du clergé et la confiscation de l’église par le pouvoir toulousain entraînent une dégradation du culte. L’église Saint-Sernin, la basilique de la Daurade et la cathédrale Saint-Étienne sont mal entretenues. De nouveaux courants religieux apparaissent, telle la réforme clunisienne[23].

L’évêque Izarn, soutenu par le pape Grégoire VII, tenta de mettre bon ordre à tout cela. Il confia la Daurade aux abbés clunisiens en 1077. À Saint-Sernin, il rencontra une forte opposition en la personne du prévôt Raimond Gayrard, lequel venait de bâtir un hôpital pour les pauvres et proposait de bâtir une basilique. Soutenu par le comte Guilhem IV, saint Raymond obtint finalement du pape Urbain II de consacrer l’édifice Saint-Sernin en 1096, celui-ci se rendant au concile de Clermont-Ferrand pour prêcher la première croisade[24]. Les querelles religieuses venaient de réveiller la foi des Toulousains. Cette renaissance s’accompagna d’une nouvelle progression démographique, favorisée par une agriculture techniquement plus performante. La ville devient l'une des plus grandes d'Europe au XIIe siècle[25].

C’est à cette occasion que les faubourgs de Saint-Michel et Saint-Cyprien furent bâtis. Le pont de la Daurade permit en 1181 de relier Saint-Cyprien aux portes de la ville. Les faubourgs de Saint-Sernin et de Saint-Pierre des Cuisines connurent également une expansion notable. De nombreux artisans prennent possession des rues et ruelles de l'antique Toulouse entre la rue Saint-Rome et la rue du Pharaon. Toutes ces rues portent encore le nom des métiers des artisans : rue des Changes, des Filatiers ou des Couteliers. Après la prise de la ville par Guillaume IX de Poitiers en 1098, la ville est entourée d’une nouvelle enceinte, vraisemblablement le long des actuels grands boulevards de Strasbourg, d'Arcole, de Lacrosse et d'Armand Duportal[26].

La création du capitoulat

La fin du XIe siècle marque le départ du comte Raymond IV pour les croisades. Il meurt en 1105 devant le siège de Tripoli. Toulouse sera assiégée plusieurs fois, au fil des guerres de successions qui s’en suivirent. En 1119, le peuple toulousain hisse Alphonse Jourdain au pouvoir comtal. Ce dernier lui en sera reconnaissant puisqu’il allègera taxes et impôts en levant la tolte et la queste. À la mort du comte en 1147, une administration de 8 capitulaires est créée sous le nom de « commun conseil de la Cité et des faubourgs ». Il s'agit du capitoulat, une administration municipale typiquement toulousaine. Sous la houlette du pouvoir comtal, elle a la charge de règlementer les échanges et de faire appliquer les lois. Ce sont les capitouls, dont les premiers actes datent de 1152. En 1176, le chapitre comportait déjà 12 membres, chacun représentant un quartier de Toulouse, ou un faubourg[27]. Le pouvoir des consuls s’opposa rapidement à celui du comte Raimond V. Les Toulousains furent divisés sur le sujet, et c’est après 10 ans de lutte, en 1189, que le conseil municipal obtint la soumission du comte.

En 1154, Raymond V de Toulouse épouse Constance, sœur du roi de France Louis VII. Il repousse les attaques du roi d'Angleterre, Henri II Plantagenêt[28]. En 1190 débuta la construction du futur Capitole, la maison commune, le siège du conseil municipal. Maintenant au nombre de 24, et vraisemblablement élus, les Capitouls s’octroient les droits de police, de commerce, d’imposition et provoquent des conflits avec les villes voisines. Toulouse en sortira généralement vainqueur, étendant ainsi la domination de la patria tolosana.

Malgré l’intervention du pouvoir royal, l’administration des Capitouls fera de Toulouse une ville relativement indépendante pendant près de 600 ans, jusqu’à la Révolution. Pour l’anecdote, les joueurs du Stade toulousain, l’équipe de rugby locale, arborent aujourd’hui les couleurs rouge et noir des Capitouls.

La fin des comtes de Toulouse au XIIIe siècle

Le catharisme est une doctrine venue de Bulgarie qui professe la séparation du matériel et du spirituel dès le Xe siècle. Elle s’oppose en cela à la confession orthodoxe. Les cathares s'étendent progressivement en Europe et plus précisément dans le Midi de la France au XIIe siècle. Toulouse et Albi deviennent deux lieux d'implantation importants et durables pour les cathares d'où le nom parfois employé d'« Albigeois » pour les désigner. Toulouse devient en 1167 une des cinq Églises cathares indépendantes rejetant la puissance catholique. Le catharisme et leurs adeptes deviennent rapidement la cible de l'Église romaine. Ils sont alors condamnés comme hérétiques.

Simon de Montfort était un des seigneurs qui eurent la charge de les exterminer lors de la croisade contre les Albigeois proclamée en 1209. Toulouse ne fut pas épargné par l’élan cathare. Les blancs orthodoxes pourchassaient les noirs hérétiques dans les rues de Toulouse. L’évêque Foulques profita de ce que les hérétiques étaient ses créanciers pour encourager cette recherche. Quelques Toulousains rejoignirent les croisés blancs, d’autres apportèrent leur aide aux assiégés. Les consuls ne souhaitèrent pas diviser davantage la population toulousaine et défièrent l’autorité pontificale en ne désignant pas les hérétiques. Le comte Raimond VI, protégeant les cathares, stigmatisa l’hérésie toulousaine[29].

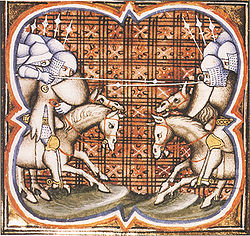

La Bataille de Muret près de Toulouse d'après une enluminure du XIVe siècle (Grandes Chroniques de France, BNF, Ms français 2813, fol. 252v.)

La Bataille de Muret près de Toulouse d'après une enluminure du XIVe siècle (Grandes Chroniques de France, BNF, Ms français 2813, fol. 252v.)

En 1211, le premier siège de Toulouse par Simon de Montfort fut un échec mais deux ans plus tard, il infligea à l’armée toulousaine une terrible défaite à Muret. Sous la menace d’exécuter de nombreux otages, il entra dans Toulouse en 1216, et se nomma comte. Simon de Montfort fut tué d’une pierre en 1218. Jusqu’au dernier siège, les croisés seront âprement combattus par les Toulousains. Louis VIII décidera finalement d’abandonner en 1219[30]. Raimond VI sut gré aux Toulousains d’avoir préservé ses intérêts, et abandonna ses dernières prérogatives aux capitouls. Raymond VII lui succède en 1222. Mais face à la nouvelle croisade lancée par Louis VIII, Raymond VII capitule et signe le traité de Meaux-Paris le 12 avril 1229[31]. Par ce traité, l'Université de Toulouse est créée, la seconde après Paris, avec 4 théologiens, 2 décrétistes (canonistes) et 2 grammairiens.

En 1233 et 1234, des tribunaux d'Inquisition sont mis en place par le pape Grégoire IX. Les cathares sont traqués par l'ordre des Frères prêcheurs fondé par Dominique Guzman et installé dans le couvent des Jacobins en cours de construction jusqu'en 1340. La répression envers les cathares s'accentue en 1241. En 1249, Alphonse de Poitiers succède à Raymond VII et administre la ville depuis Paris. Le comté de Toulouse très réduit depuis la dernière croisade est alors peu à peu intégré au royaume de France[32].

Du XIIIe au XVe siècle

En 1271, le roi Philippe III le Hardi envoie le sénéchal de Carcassonne pour diriger la ville de Toulouse. Le pouvoir monarchique représenté par les fonctionnaires et les services royaux remplace peu à peu celui des capitouls, qui n'auront plus qu'un rôle de gestion de la ville comme l'ordre public ou la voirie[33]. La ville va rapidement prospérer entre 1271 et 1370 et devient la quatrième ville du Royaume avec 40 000 habitants. En 1309, la mort de Pierre Authié marque la fin du catharisme à Toulouse. Le XIIIe siècle marque le début de la construction de nombreux bâtiments de style gothique. L'ensemble conventuel des Jacobins est l'ensemble d'art gothique méridional le mieux conservé de Toulouse. Il a été construit par les frères Prêcheurs entre 1230 et 1340 et possède un couvent, un cloître, une grande salle capitulaire et une imposante église dont les voûtes forment un « palmier » haut de 22 mètres. Plusieurs catastrophes ponctuent cette période : en 1281, le Pont-Vieux s'écroule sous le poids des habitants venus assister à l'immersion de la croix tandis qu'en 1298, les crues de printemps détruisent les ponts sur la Garonne sauf le pont de la Daurade[34]. Plusieurs incendies ravagent le centre-ville. En 1306, Philippe le Bel lance une politique antisémite et de nombreux juifs sont persécutés à Toulouse. En 1320, des illuminés, « les pastoureaux », persécutent à nouveaux les juifs et en tuent près de 152.

Au XIVe siècle, Toulouse est en crise. L'agriculture du Lauragais ne parvient pas à subvenir aux besoins des populations et il faut importer le blé d'Italie ou du Royaume d'Aragon. À partir de 1348, la peste tue les Toulousains qui se réfugient dans les campagnes. La guerre de Cent ans n'améliore pas la vie des Toulousains car la ville doit financer l'effort de guerre et payer la rançon du roi Jean le Bon, fait prisonnier en 1356 à Poitiers[35]. La population toulousaine décroit fortement et en 1398, la ville ne compte plus que 24 000 habitants.

Le XVe siècle débute par la création du Parlement toulousain par Charles VII. En accordant une exemption de taxes, le roi renforce son pouvoir et défie l’administration des Capitouls. Investi de droits de juridiction, le parlement gagne par la suite son indépendance politique. Ce siècle connaît aussi de nombreuses disettes. Les routes ne sont plus sûres, et Toulouse subit un terrible incendie en 1463. Les habitations situées entre l’actuelle rue d'Alsace-Lorraine et la Garonne sont décimées. Le 7 mai 1463 le Grand incendie de Toulouse, dans la ville médiévale, détruisit les trois quarts de la cité et ruina plusieurs églises, couvents et autres édifices publics. Propagé par un vent violent à travers les rues étroites, bordées d'habitations à pans de bois, il étendit ses ravages jusqu'à l'hôtel de ville. La ville connaît parallèlement une nouvelle expansion démographique, ce qui une véritable crise du logement.

L'âge d'or du pastel (1463-1561)

Poursuivant l’activité textile de la ville, le commerce du pastel prend son essor à partir de 1463, avec le développement de la draperie de luxe dans une Europe qui se reconstruit. C’est la période la plus prospère de l’histoire toulousaine. Elle est associée à quelques grands noms de familles de négociants, de parlementaires, et à des grandes réalisations architecturales. Pierre d'Assézat en est le meilleur représentant, premier marchand de Toulouse [36]et célèbre pour son hôtel remarquable.

Au milieu du XVIe siècle, l’université de Toulouse comporte près de 10 000 étudiants. Le courant humaniste traverse ses murs et les universitaires sont souvent pris d’agitation. L’inquisition continue d’installer de nombreux bûchers.

Déclin du pastel et guerres de religion

A partir de 1561, avec l'ouverture sur le monde, apparaît sur le marché européen un nouveau produit "des Indes", l'indigo, qui concurrence le pastel et contribue au déclin de cette activité[36]

En 1562, la réforme protestante provoque des combats de rue entre calvinistes et catholiques et l’incendie de près de 400 maisons.

D’Assézat est expulsé, en même temps que débutent trente-deux ans de guerre civile. Les protestants sont rapidement écrasés et dès 1563-64, une ligue est formée par les capitouls et le parlement pour défendre le catholicisme[37].

Charles IX passe dans la ville lors de son tour de France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine[37].

Le massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572 à Paris) se répète à Toulouse le 6 octobre. Alors que 300 protestants avaient été mis en prison le 31 août, trois conseillers au Parlement sont condamnés pour « subversion » pour la guerre de 1562. Le 4 octobre, la rumeur d’ordres secrets du roi se répand en ville, et malgré le gouverneur le vicomte de Joyeuse, une émeute force la prison, et la moitié des prisonniers protestants sont massacrés[38].

XVIIe siècle

L’accession au trône d’Henri ⅠⅤ mit fin aux troubles toulousains. Le parlement se soumet et l’édit de Nantes est accepté en 1600. Les Capitouls perdent les dernières influences qui leur restent. En 1622, au cours d’une nouvelle guerre de religion, la ville est prise par Louis XIII[39]. Un fléau bien plus grave que la Fronde va toucher Toulouse en 1629 et en 1652, faisant des milliers de victimes : la peste.

Pour la première fois, la municipalité et le parlement prennent ensemble des mesures pour assister les malheureux frappés par l’épidémie. Beaucoup des membres du clergé quittent la ville. Les Toulousains les plus aisés s’enfuient aussi, et seuls les docteurs sont contraints de rester. La famine oblige bientôt les quelques Capitouls qui n’ont pas abandonné la ville à appliquer une interdiction de sortie aux bouchers et aux boulangers.

L’hospice de La Grave héberge les pestiférés en quarantaine. Le pré des Sept Deniers accueillera, lui aussi, de nombreux malades dans des conditions précaires. Avant de fermer ses portes, la ville devient un repaire de mendiants attirés par une infrastructure médicale qu’ils espèrent meilleure qu’à la campagne. L’argent manque pour nourrir toute cette population, et des réquisitions sont ordonnées. Aux pires moments de la crise, les riches se voient attribuer la responsabilité des pauvres.

En 1654, lorsque la seconde épidémie s’éteint, la ville est dévastée. Les périodes de rémission auront cependant été l’occasion de réaliser deux projets majeurs : le Pont-Neuf en 1632 et le canal du Midi en 1682. Ce siècle troublé se terminera par une dernière famine, en 1693.

Le XVIIe marque aussi l’arrivée d’une association secrète, l’Aa (associatio amicorum), réunissant des membres du clergé et des universitaires, et prônant une foi exacerbée. L’influence de cette organisation se fera surtout sentir au XVIIIe siècle.

XVIIIe siècle

Il serait difficile de qualifier les années qui ont précédé la Révolution. Divers courant artistiques, religieux, ou architecturaux ont parcouru la cité durant le XVIIIe siècle.

Louis de Mondran est l’instigateur d’un nouvel urbanisme, vraisemblablement inspiré par son séjour dans la capitale. Les principales réalisations de cette époque sont le Grand Rond, le Cours Dillon, et la façade du Capitole.

En 1770, le cardinal Loménie de Brienne pose la première pierre du canal qui portera son nom. Terminé six ans plus tard, le canal finit de relier la Méditerranée à l’Atlantique, le canal du Midi au canal latéral à la Garonne. Le point de jonction est connu sous le nom des Ponts-Jumeaux.

La ville s’embourgeoise, appauvrissant les plus démunis, et enrichissant la noblesse et le clergé. Les architectes locaux et les sculpteurs sont mis à contribution par les particuliers. La Reynerie sera la résidence d’été du mari de la comtesse du Barry.

Toulouse n’a pas oublié sa traditionnelle ferveur religieuse, même si la fin du siècle marque un certain déclin. De nouvelles confréries apparaissent, la plus célèbre est celle des Pénitents bleus, officiant à l’église Saint-Jérôme. Le parlement, infiltré par l’Aa (voir XVIIe siècle), régule la vie religieuse, et condamne les protestants.

C’est dans ce contexte difficile qu’éclate l’affaire Calas (voir Jean Calas). Cette affaire montre à quel point le parlement a pris la direction de la ville, puisque c’est lui qui prononcera l’exécution de Jean Calas.

Soucieuse pour son autonomie, le peuple toulousain soutient le parlement lorsque celui-ci est menacé par la monarchie. C’est le parlement de Toulouse qui nomme les Capitouls, dont le chapitre est alors réduit à 8 représentants. Il faudra une révolution pour que la ville échappe à l’emprise des parlementaires.

Fin XVIIIe - début XIXe

La Révolution modifie le rôle de la ville, ainsi que sa structure politique et sociale.

La ville a tout d’abord été spectatrice des mouvements parisiens. L’annonce des manifestations du 14 juillet 1789 a un retentissement relatif, ponctué par quelques pillages. 5 mois plus tard, lorsque l’Ancien régime est aboli, il en est tout autrement. Les parlementaires et les capitouls luttent pour conserver leurs privilèges, ils manifestent le 25 septembre, et ne sont guère soutenus par une population qui ne reconnaît plus ses protecteurs passés.

L’emprise régionale de Toulouse, jadis assurée par son parlement, est maintenant réduite aux dimensions d’un département, la Haute-Garonne. Le clergé doit se plier à la Constitution civile imposée par l’Assemblée constituante, laquelle nomme un nouvel archevêque toulousain, au grand dam de Loménie de Brienne. Une partie de la population est hostile à ces réformes qui lèsent ses anciens privilèges.

Les prérogatives des capitouls sont abolies le 14 décembre 1789. Joseph de Rigaud est le premier maire, il est élu le 28 février 1790.

En 1793, pendant la Commune, Toulouse refuse de s’allier à la Provence et à l’Aquitaine pour monter sur Paris. Ensuite, les perspectives de la guerre contre l’Autriche et celles des résistances intérieures entraînent la Terreur, qui élimine à Toulouse une partie des réfractaires à la Révolution.

En août 1799, la ville fortifiée résiste à l’assaut des insurgés royalistes, lors de la première bataille de Toulouse[40]. L’arrivée de Napoléon à la tête du nouveau régime, puis de l’Empire, rétablit partiellement le statut régional de la ville. L’empereur se fend même d’une visite en 1808, confiant notamment le cloître de la Daurade à la manufacture de tabac.

Le 10 avril 1814, la bataille de Toulouse oppose les Hispano-Britanniques du maréchal Wellington aux Français du maréchal napoléonien Soult, qui, bien que parvenant à résister, sont contraints de se retirer. L’armée du Feld-Marechal Wellington y est accueillie par un grand nombre de royalistes, préparant Toulouse à la Restauration de Louis XVIII. La ville rose a donc été le théâtre de la dernière bataille franco-anglaise sur le sol français[41].

L’ère industrielle

La construction et l'ouverture de la gare Matabiau, en 1856, va marquer un tournant dans l'histoire de Toulouse, la ville se trouve désormais reliée à la capitale et à l'ère nouvelle et prometteuse des transports. C'est alors que l'on substitue les boulevards aux remparts, que l'on termine la place du Capitole et que l'on décide de percer les grandes artères (telles la rue de Metz et la rue d'Alsace-Lorraine qui tirent leur dénomination du climat hostile à la Prusse victorieuse de la France en 1870 et conquérante de l'Alsace et de la Lorraine) sur le modèle des grandes percées effectuées à Paris par le préfet Haussmann. Les travaux bouleversent le centre de Toulouse, qui perd petit à petit son atmosphère moyenâgeuse.

La crue de la Garonne de 1875 dévaste plus de 1 000 maisons et tue 200 personnes. Elle détruit aussi le pont suspendu de Saint-Pierre et le pont Saint-Michel. Le maréchal Mac-Mahon, président de la République, s'exclamera « Que d'eau, que d'eau ! ». Cette crue, de 6,20 m au-dessus de son étiage, fut déclenchée par les importantes précipitations du mois de juin 1875 et par la fonte des neiges dans les Pyrénées[42].

Le XXe siècle, le renouveau toulousain

Le début du XXe siècle est marqué par un l'essor important de la population Toulousaine. Celle-ci est le résultat de l'exode rural des campagnes du sud-ouest mais aussi de la combinaison des vagues successives d'immigrés quittant les régimes fascistes de leurs pays d'origine (les Français du Nord durant la première guerre mondiale, les Italiens dans les années 1920 avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir et les Espagnols fuyant le régime franquiste). Le calme revenu, 25 000 Espagnols restèrent à Toulouse, influant fortement sur le mode de vie toulousain. Aujourd'hui, on la considère encore comme étant la plus espagnole des villes françaises.

La guerre 1914-1918 pousse Toulouse (située géographiquement à l’abri des attaques ennemies) à s'industrialiser de manière plus poussée (les grandes industries n'était alors que celle des tabacs et de la poudrerie). Ainsi en 1915, on y installe des industries chimiques ainsi que des ateliers d'aviation (Latécoère), qui donneront naissance après la guerre au fameux service de l'aéropostale.

En 1963, Toulouse est choisie pour devenir une des huit métropoles d'équilibre du pays. Le gouvernement étant enfin décidé à casser la macrocéphalie de Paris, elle sera vouée aux activités aéronautiques et spatiales.

La réforme régionale place Toulouse comme capitale de la plus grande région française, de plus l'essor économique et industriel d'Ariane et d’Airbus dope la croissance démographique de la ville, lui apportant un aspect positif de ville en mouvement et en plein essor.

Par ailleurs, Toulouse accueillera une nouvelle vague d'immigration au lendemain de la guerre d'Algérie évalué à 25 000 personnes, poussant la ville à s'étendre à l'ouest vers les banlieues et à construire de grands ensembles comme la célèbre cité du Mirail, conçue à l'époque par les meilleurs architectes mondiaux et qui était destinée à loger plus de 100 000 personnes. Parallèlement, des travaux de rénovation sont lancés dans le centre historique ainsi que de nouvelles infrastructures de transports (métro et bus) et de nouveaux espaces de stationnement parfois assez peu intégrés dans le vieux tissu urbain (c'est le cas des sept étages du parking des Carmes qui se dressent en lieu et place d'une élégante halle métallique datant de 1892).

Toulouse, aujourd’hui

Aujourd'hui, Toulouse est une métropole à vocation européenne et mondiale. Son agglomération est à nouveau plus importante que celle Bordeaux. Au rythme de croissance actuel (+15 000 habitants par an), elle entrera dans le cercle fermé des agglomérations françaises de plus d'un million d'habitants, derrière Paris, Lyon et Marseille, mais devant Lille et Nice. Cela est déjà le cas de son aire urbaine étendue et peu dense.

Toulouse reste malgré tout encore affaiblie par sa relative distance à Paris (5 h 10 en train et plus de six heures en voiture) et aux autres villes européennes. Cette situation est accentuée par le manque de liaison TGV que les projets actuels promettent au plus tôt pour 2016. De très nombreux élus aquitains opposent cette ligne au projet d'une ligne à Grande Vitesse à destination de l'Espagne via le Pays basque. Une partie considérable des flux de voyageurs transitent par l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui reste de loin la première plateforme aéroportuaire de tout le grand sud-ouest français et la 4e de province, talonnant Marseille-Provence, avec environ 6 millions de passagers pour 2006.

La ville n'est plus aujourd'hui uniquement le symbole du consortium Airbus même si ce dernier ne cesse de d'étendre ses installations industrielles (nouveau site aéroconstellation pour la construction de l'A380). Toulouse prend à présent la forme d'une concentration technopolitaine de taille européenne qui tente de compenser les risques liés à une trop forte monoculture industrielle en développant des spécialisations pourtant déjà présentes telles que l'industrie spatiale pour laquelle la ville accueillera le siège du programme européen Galileo ou encore les sciences du vivant avec des ambitions européennes nourries à travers la réalisation du futur cancéropôle sur le site d'AZF.

Centre culturel français de premier plan, Toulouse dispose d'un vivier étudiant très important qui en ferait la première ville étudiante de province, titre que lui dispute Lille, mais surtout Lyon. De nouveaux équipements culturels ont été lancés depuis les années 1990 tels que le centre de congrès Pierre-Baudis, le Théâtre national de Toulouse (TNT), les Abattoirs, la cité de l'Espace, le Zénith et plus récemment la grande médiathèque José-Cabanis.

Bénéficiant ainsi d'un taux de notoriété élevé et surtout d'une image particulièrement positive, la ville rose ne cesse d'attirer de nouveaux habitants (plus fort solde migratoire positif de France), que ce soit pour son cadre de vie (régulièrement consacré dans les palmarès de la presse nationale) ou pour son économie en plein essor.

Révélateur de cette tendance, Toulouse était la seule ville française à apparaitre dans un palmarès établi par le magazine américain Newsweek (daté du 3 juillet 2006) présentant les dix métropoles actuelles les plus avant-gardistes de la planète. La ville se plaçait ainsi à la quatrième place, juste entre Londres et Nanchang (Chine).

Bibliographie

- Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, Toulouse, Le Pérégrinateur Éditeur, 2006, (ISBN 2-910352-44-7)

- Taillefer (Michel) (dir.), Fournier (Georges), Olivier (Jean-Marc), Pailler (Jean-Marie), Pradalié (Gérard), Pech (Rémy), Zytnicki (Colette), Nouvelle histoire de Toulouse, Toulouse, Privat, 2002, 383 p.

- Philippe Wolf, Histoire de Toulouse, deuxième édition, 1961, Éditions Édouard Privat,

- Michel Labrousse, Philippe Wolff (dir.), Marcel Durliat, Bartolomé Bennassar, Bruno Tollon, Jacques Godechot, Histoire de Toulouse, 1974, Éditions Privat, (ISBN 2-7089-4709-5)

- Christian Cau, Petite Histoire de Toulouse, 1987, Éditions Loubatières, (ISBN 2-86266-046-9)

Notes et références

- ↑ a , b , c , d et e Pailler Jean-Marie, Les premiers hommes, in Nouvelle Histoire de Toulouse, Privat, 2002, p. 13 et s.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 8

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 10

- ↑ Le trésor des Volques tectosages, objet de nombreux récits, apparaît aujourd'hui comme une légende. Un peuple celte a pillé le trésor de Delphes au début du IIIème siècle avant JC, mais il ne s'agit pas des Volques de Toulouse. Experts dans le travail des métaux, comme de nombreux Celtes, les Volques Tectosages se contentaient de la production régionale - mais ne disposaient plus de l'or de la Montagne Noire, déjà épuisé à l'époque. in Nouvelle Histoire de Toulouse, op. cit. p. 15-16

- ↑ Philippe Wolf, Histoire de Toulouse, 2e édition, 1961, édition Privat, p. 25.

- ↑ Histoire de l'« Or de Toulouse» sur remacle.org, consulté le 10 juillet 2009

- ↑ référence litigieuse

- ↑ déclare Pomponius Mela cité par Philippe Wolff, Histoire de Toulouse, p. 27.

- ↑ J.M. Pailler & al. "Tolosa, nouvelles recherches sur Toulouse et son territoie dans l'Antiquité", p. 214-217.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 14.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 16.

- ↑ Philippe Wolff, Histoire de Toulouse, p. 27.

- ↑ Philippe Wolff, Histoire de Toulouse, p. 28.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 20.

- ↑ Les Saintes Puelles ou la destinée de Saturne

- ↑ Philippe Wolff, Histoire de Toulouse, p. 29.

- ↑ Dossier de presse : Métro et archéologie à Toulouse

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 28.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p 39

- ↑ Michel Dillange, Les Comtes de Poitou, Ducs d'Aquitaine (778-1204), Geste éditions, coll. « La Crèche », 1995, 304 p. (ISBN 2-910919-09-9), p. 41-42.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p 41

- ↑ Michel Dillange, op. cit., p 29

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 47.

- ↑ Emmanuel Leroy Ladurie, Histoire du Languedoc, éd. Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 1982, page 24

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 48.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 49.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 55.

- ↑ Emmanuel Leroy Ladurie, Histoire du Languedoc, éd. Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 1982, page 30

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 63.

- ↑ Emmanuel Leroy Ladurie, Histoire du Languedoc, éd. Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 1982, page 42

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 65.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 68.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 71.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 77.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 80.

- ↑ a et b B. Bennassar, B. Tolon, Le siècle d'or, in Histoire de Toulouse, Privat, 1974

- ↑ a et b Pierre Miquel, Les Guerres de religion, Club France Loisirs, 1980, (ISBN 2-7242-0785-8 ), p 255

- ↑ Pierre Miquel, op. cit., p 287-288

- ↑ Gérard Folio. La Citadelle et la place de Saint-Jean-Pied-de-Port, de la Renaissance à l’Époque Contemporaine, in Cahier du Centre d’études d’histoire de la défense n° 25 Histoire de la fortification, 2005 ISBN 2-11-094732-2, En ligne [1], consulté le 3 mars 2007 p 36

- ↑ Jean Odol : L'insurrection royaliste d'août - septembre 1799 en Lauragais.

- ↑ Anne Le Stang, Histoire de Toulouse illustrée, p. 150.

- ↑ Spécial météo à Toulouse, L'express, n°2948, semaine du 3 au 9 janvier 2008, Les crues les plus dévastatrices, p. II.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Histoire de Toulouse, sur le site de la mairie de Toulouse.

- L'imprimerie à Toulouse : histoire de l'imprimerie et de l'édition à Toulouse.

- Palladia-Tolosa.net : histoire de Toulouse pendant l'Antiquité, des Celtes aux Wisigoths.

- Portail de Toulouse

- Portail de l’Occitanie

- Portail de la région Midi-Pyrénées

- Portail de la Haute-Garonne

Catégorie : Histoire de Toulouse

Wikimedia Foundation. 2010.