- Femme iranienne

-

Condition des femmes en Iran

Image traditionnelle d’une femme perse portant une coupe de vin, comme dépeinte au palais de Hasht Behesht, Ispahan, Iran, XVIIe siècle.

Image traditionnelle d’une femme perse portant une coupe de vin, comme dépeinte au palais de Hasht Behesht, Ispahan, Iran, XVIIe siècle.

La condition de la femme dans la société iranienne a connu de nombreuses évolutions au cours de l'histoire, depuis l'égalité complète ou presque avec l'homme dans la mythologie ou aux temps préislamiques, la perte de leur indépendance durant la période islamique, le début de leur émancipation avec la révolution constitutionnelle, les grandes modernisations de l'ère Pahlavi, et enfin l'avènement d'une théocratie en Iran en 1979. Certaines de l'importance de leur place dans la société, des femmes s'impliquent dans le combat pour l'amélioration de la condition féminine et la reconnaissance de leurs droits par la république islamique. L'attribution du prix Nobel de la paix en 2003, à Shirin Ebadi, souligne l'importance d'un militantisme féminin qui inclut des femmes de toutes origines ethniques, et de tous points de vue religieux. Les femmes ont ainsi fait leur entrée dans les secteurs politiques, économiques, sociaux et culturels de la société.

Sommaire

- 1 Contexte

- 2 La femme dans la mythologie perse

- 3 Perspective historique

- 4 Les femmes iraniennes et l’Iran d’aujourd’hui

- 5 Perspectives d’avenir

- 6 Annexes

Contexte

Comme tout article traitant de sujets sociologiques et des droits fondamentaux de l'individu dans un pays moyen-oriental, il est utile de garder à l'esprit l'importance des contextes historiques et culturels. Ainsi, une meilleure lecture de l'article doit tenir compte du fait que l'utilisation de termes tels que « ségrégation sexuelle », ne porte pas nécessairement en Iran de connotation négative comme en occident. Le regard que porte un individu sur des faits sociaux identiques peut varier en fonction du prisme socioculturel au travers duquel ces faits sont considérés. Le traitement par l’actualité de sujets concernant les droits de l'homme ou la condition féminine en Iran, prend ainsi des formes différentes selon qu’on se trouve en Occident ou en Iran. Si les occidentaux portent fréquemment leur attention sur les questions du port du voile, des tenues vestimentaires, ou de l'application de la peine capitale aux femmes, le mouvement féministe en Iran, lui, se préoccupe principalement des inégalités juridiques, des conditions de vie ou d'accès au travail et à l’éducation des femmes en Iran.

La femme dans la mythologie perse

Histoire de l'Iran - Civilisation proto-élamite (3 200 - 2 700 av. J.-C.)

- Civilisation de Jiroft (3 000 - Ve siècle av. J.-C.

- Royaume élamite (2 700 - 539 av. J.-C.)

- Royaume mède (728 - 550 av. J.-C.)

- Dynastie achéménide (648 - 330 av. J.-C.)

- Empire séleucide (330 - 150 av. J.-C.)

- Empire parthe (250 av. J.-C. - 226)

- Dynastie sassanide (226 - 650)

- Conquête islamique (637 - 651)

- Dynastie samanide (875 - 999)

- Dynastie ziyaride (928 - 1043)

- Dynastie bouyide (934 - 1055)

- Dynastie ghaznévide (963 - 1187)

- Empire turc seldjoukide (1037 - 1194)

- Empire khorezmien (1077 - 1231)

- Houlagides (1256 - 1353)

- Dynastie muzaffaride (1314 - 1393)

- Dynastie timouride (1370 - 1506)

- Dynastie séfévide (1501 - 1722/1736)

- Afghans hotaki (1722-1729)

- Dynastie afsharide (1736 - 1802)

- Dynastie Zand (1750 - 1794)

- Dynastie kadjar (1781 - 1925)

- Dynastie Pahlavi (1925 - 1979)

- Révolution iranienne (1979)

- Gouvernement provisoire (1979-1980)

- Rép. islamique d'Iran (1980 - maintenant)

Pour comprendre la place de la femme dans la société iranienne, il convient d’abord de se pencher sur la mythologie perse décrivant la création du monde et les dieux des Aryens, dont on peut trouver le récit dans les textes sacrés zoroastriens tels que l’Avesta ou les Yashts. Ces écrits très anciens datent probablement de l’ère indo-iranienne, les mythes ont ensuite été repris en partie par Ferdowsi dans l’épopée du Shah Nameh

Le Yasht V (Aban Yasht) est consacré à la déesse Ardvi Sura Anahita, décrite comme une jolie femme au corps ferme et élancé. Elle est la déesse de toutes les eaux à la surface de la terre ainsi que de la pluie, de l’abondance, de la fertilité, des unions, de l’amour, de la maternité et de la victoire[1]. Les Anciens voyaient en elle la source de la vie et elle symbolise la prépondérance du rôle féminin dans la société[2]. C’est une des raisons évoquées pour expliquer que les cérémonies de couronnements royaux se tenaient au temple d’Anahita[2].

Selon les mythes perses, Gayomartan, appelé Kayomars dans le Shah Nameh, est présenté comme le premier roi, qui a été tué par l’esprit du mal (Angra Mainyu), tout comme le taureau primordial a été le premier animal existant sur la terre (qui a donné naissance à toutes les autres espèces animales après avoir lui aussi été tué par Angra Mainyu). La semence de Gayomartan, purifiée par le soleil, fit germer un plant de rhubarbe qui, se développant lentement, se transforma en Mashya et Mashyane[3], premier homme et première femme. Pour les peuples iraniens, homme et femme ont donc été créés en même temps, contrairement aux religions révélées (Judaïsme, Christianisme, et Islam). De plus, le péché originel pour les Aryens est autant le fait de l’homme que de la femme, qui enjôlés par Angra Mainyu, voient en lui leur créateur[4].

Perspective historique

Place de la femme durant l’antiquité perse

On sait peu de choses concernant les femmes dans les civilisations pré-achéménides. Cependant, de nombreuses fouilles archéologiques portant sur divers sites iraniens, dont certains datent de 4700 ans avant J.-C., mettent en évidence l’utilisation de maquillage et colorants corporels, ainsi que d’instruments ayant servi à leur fabrication et leur application. De même, colliers, bracelets, broches, ou peignes ont été retrouvés dans des tombes féminines[5]. De plus, les doctrines religieuses développées durant la période zoroastrienne et pré-zoroastrienne attestent de l’égalité qui régnait entre l’homme et la femme[6].

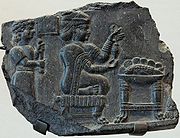

L’absence de représentation féminine à Persépolis[7], dont la pierre conserve l’histoire de la Perse antique, est remarquable.Tous les bas-reliefs et statues sculptés à l’apogée de l’empire achéménide y sont masculines, représentant des taureaux, des lions, des étalons ailés, des hommes guerroyant, ou des serviteurs marchant à la suite du roi. Cependant, une grande partie de Persépolis (particulièrement les intérieurs) ayant été détruite par Alexandre le Grand ou altérée par le temps, des chercheurs n’excluent pas la possibilité de représentations féminines aujourd’hui disparues. Sur d’autres sites antiques perses, des représentations féminines sur pierre ont été retrouvées dans un bon état de préservation. Une représentation de femme achéménide de haut rang est visible au Louvre, montrant celle-ci assise sur un tabouret et éventée par une servante. Sa mise soignée comprenant notamment du maquillage, suggère l’importance que l’esthétique pouvait revêtir à l’époque achéménide[5]. Cependant, il existe aussi de nombreuses représentation féminines sur des sceaux et des gemmes[8].

Les sources connues au sujet de la vie privée à l'époque achéménide et sassanide apportent avant tout des éléments sur la vie du roi, de la famille royale, et dans une moindre mesure, des nobles et des courtisans[8]. Les femmes jouaient un rôle dans la vie quotidienne sous la dynastie achéménide : elles travaillaient aux côtés des hommes dans les ateliers et y recevaient le même salaire[7], ce qui est attesté dans une certaine mesure par les tablettes élamites retrouvées à Persépolis[8]. Il semble peu probable que la polygamie ait été la règle chez les Perses communs[8]. En revanche, de nombreuses sources indiquent que les rois, et d'autres perses pratiquent la polygamie et ont aussi des concubines (parmi lesquelles certaines étaient achetées). La distinction entre femme légitime et concubine est attestée chez Hérodote, Plutarque, Dinon et Ctésias[9]. Plutarque souligne même la jalousie des rois envers ses concubines, lequel punissait de mort ceux qui s'étaient approchés de trop près de celles-ci[10].

Les femmes de haute naissance pouvaient même avoir une influence sur les affaires de l’État, et les membres de la famille royale possédaient leurs propres domaines. Nombre de documents parvenus jusqu’à nous témoignent de leur implication dans la gestion des affaires : lettres portant sur l’acheminement de grain, de vin, ou d’animaux jusqu’au palais depuis des possessions lointaines. Les seules limites à l’autorité de la reine douairière étaient fixées par le souverain lui-même. De telles coutumes persistèrent jusqu’à l’empire Sassanide, avec moins d’importance, même si Purandokht (ou Bûrândûkht), fille du roi Khosrau II, gouverna l’empire perse durant presque deux ans[11]. À cette époque, le plus haut rang féminin était tenu par la mère du roi, puis la mère du prince héritier et enfin les filles et sœurs du roi. En fait, les femmes étaient divisées en deux catégories à l'époque sassanide : les femmes libres avaient des droits et des responsabilités légales, comme ceux de signer des contrats, de payer ses dettes, d'hériter. Ces droits n'étaient cependant pas égaux à ceux des hommes, car la capacité légale des femmes était comparable à celle des mineurs[12]. Les femmes esclaves, n'avaient que peu de droits ; elles étaient considérées comme une marchandise et leur valeur était généralement plus basse que celle d'un esclave masculin[12].

Les historiens pensent que c’est Cyrus le Grand qui, dix siècles avant l’Islam, a établi la coutume de couvrir les femmes afin de protéger leur chasteté. D’après cette théorie, le voile est ainsi passé des Achéménides aux Séleucides, ceux-ci l’ayant, à leur tour, transmis aux Byzantins. Par le biais des invasions arabes, il se répand ensuite au travers du monde musulman et reste connu en Iran sous le nom de chador[13].

Période médiévale et islamisation de l’Iran

Une femme perse durant la période séfévide, d’après un mur peint du palais de Chehel Sotoun, Ispahan.

Une femme perse durant la période séfévide, d’après un mur peint du palais de Chehel Sotoun, Ispahan.

La condition féminine en Iran change de façon importante au cours de la période médiévale. À partir de la conquête islamique de la Perse, le rôle social des femmes se modifie. Toute participation à la vie publique ou à l'exercice du pouvoir leur est interdite[14]. Des droits concernant la sphère privée sont également supprimés, et des lois s'inspirant de l’islam avantagent désormais les hommes. La polygamie est facilitée et le port du hijab devient la règle[15].

Dans le Shahnameh, le grand poète perse et iranologue, Ferdowsi, lui-même marié avec une femme instruite et cultivée, présente une image de la femme perse contrastant avec cette situation juridique. Plus de vingt femmes apparaissent ainsi dans cette œuvre, toutes sages, intelligentes et respectables. Deux d’entre elles, Homai et Gardieh, deviennent « reines » de Perse au cours de l’épopée [16] . On peut avoir une idée de l’importance de la place que la culture perse réserve alors aux femmes et à leur beauté en considérant la multitude de chefs-d’œuvre qui leur sont dédiés ; que ce soit au travers de la miniature, de la peinture, ou de la littérature d’un Hafez, dont l’œuvre magnifie la féminité[17]. L’image montrant une jeune fille habillée de beaux vêtements hauts en couleurs, tenant une coupe de vin à la main, est un leitmotiv du portrait amoureux perse de l’époque. La forte charge érotique de ces images réside plus dans l’association des plaisirs enivrants du vin et de l’amour que dans une représentation, ici impensable, de la nudité. L’égalité des genres est l’un des principes de base de la culture perse, perdurant des siècles, tout comme chez les Zoroastriens.

Entrée dans l’ère moderne

Il faut attendre le XIXe siècle pour que des femmes commencent à marquer l’histoire de l’Iran musulman.

La première femme apparaissant non voilée en public est Fatemeh, née en 1814, figure du mouvement Baha’i. Ce mouvement se prononce en effet en faveur de l’émancipation féminine et apporte son soutien aux féministes iraniennes. Des femmes issues de ce mouvement telles Khorshid Khanoum et Roustameh voyagent alors en Iran pour sensibiliser le peuple perse à propos de l’émancipation féminine. Ce mouvement réjouit les femmes de la cour Qajare, qui soutiennent l’initiative de Fatemeh, bien que perçue comme radicale. Fatemeh finit exécutée par pendaison pour avoir tenté de tuer Nasseredin Shah[18].

Quelques unes des filles de Mozaffaredin Shah: Shokouh-os-Saltaneh, Anvar-ed-Dowleh, Shokouh-ed-Dowleh, Ghamar-os-Saltaneh, Ezzat-ed-Dowleh II, Nour-os-Saltaneh, Mochoul khanoum "nadimeh", Aghdas-os-Saltaneh (de g. à d. et de h. en b.

Quelques unes des filles de Mozaffaredin Shah: Shokouh-os-Saltaneh, Anvar-ed-Dowleh, Shokouh-ed-Dowleh, Ghamar-os-Saltaneh, Ezzat-ed-Dowleh II, Nour-os-Saltaneh, Mochoul khanoum "nadimeh", Aghdas-os-Saltaneh (de g. à d. et de h. en b.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Taj Saltaneh, fille de Nasseredin Shah consacre une partie de son autobiographie à décrire les conditions déplorables de la femme iranienne : elle critique le port obligatoire du voile et insiste sur le fait que les femmes sont tenues à l’écart du progrès et de la liberté à cause des codes vestimentaires qui leur sont imposés[19].

À l’aube du XXe siècle siècle, certains modernistes iraniens ayant voyagé en Europe afin d’y suivre de hautes études, considèrent le voile islamique comme un symbole d’arriération. Son retrait, de leur point de vue, est essentiel à la progression de l’Iran qu’ils souhaitent affranchir de la culture arabo-islamique. D'autres, au contraire, basent leur discours sur la nécessité d'éduquer les femmes et de les faire sortir de leur confinement au foyer[20]. Tous les modernistes n'étaient cependant pas opposés au voile.

La révolution constitutionnelle de l’Iran entre 1905 et 1911 marque un tournant dans la vie des femmes iraniennes. Seule une minorité d'hommes et de femmes prend par à cette révolution, mais l'engagement des femmes leur fait gagner en considération[21]. Les revendications des femmes au cours de cette révolution portent principalement sur leurs droits politiques : elles souhaitent un large débat sur leur place dans la société. La participation des femmes à la révolution constitutionnelle légitime l'intégration des femmes et des hommes dans la société, souligne la nécessité de l'éducation des femmes, donne naissance à des débats sur la famille et le voile, et enfin donne aux femmes une opportunité de s'organiser et de créer un mouvement pour les droits des femmes[22].

C’est alors une période de liberté d’expression grandissante et de progression sociale des femmes (1911–1924). Ainsi, la première école pour filles est-elle fondée par des missionnaires américaines dans l’Azerbaïdjan iranien, la tendance se répand ensuite dans d’autres villes (Téhéran, Rasht, Hamedan). En 1910, le journal anglais Times souligne l'existence de cinquante écoles pour filles à Téhéran[23]. Ces écoles sont généralement tenues par des religieuses chrétiennes.

Qu’elles soient de confession zoroastrienne, juive, bahaïe, chrétienne arménienne ou musulmane, des femmes réclament des droits émancipateurs autant que l’adoption de la Constitution, qui a lieu au cours de la même année[24]. Toutefois, le droit de la famille reste soumis à la Charia.

Période Pahlavi

La défaite des constitutionnalistes (1921–1925) et le renforcement du pouvoir de Reza Shah (1925–1941) ont deux conséquences contradictoires. Les journaux et les groupes de femmes indépendants sont interdits par le pouvoir ; tandis que l'État applique des réformes sociales promouvant l’éducation de masse et l’emploi rémunéré des femmes. Reza Shah initie aussi sa politique controversée de Kashf-e Hijab, bannissant le port du hijab en public. Mais, à l’instar d’autres parties de la société de l’époque, les femmes perdent le droit de s’exprimer et tout désaccord avec la politique du régime est réprimé.

Acquisition des droits politiques et civils pour les femmes iraniennes (1931-1979)

C’est au cours du règne des Pahlavi que les évolutions les plus considérables de la condition féminine ont lieu en Iran. En 1931, le parlement, ou Majlis, approuve une loi qui fixe l’âge légal du mariage à 15 ans (au lieu de 13 auparavant). Le code civil adopté à cette époque représente en revanche une sécularisation de la charia ; en effet, le pouvoir judiciaire auparavant dévolu aux tribunaux religieux est donné aux juridictions de l'état, mais l'esprit de la loi n'est pas modifié en profondeur[25].

Sous l’impulsion de Reza Shah, est créé un système d’éducation nationale ne faisant aucune distinction entre garçons et filles en 1936. Cette même année, les premières femmes font leur entrée à l'Université de Téhéran[26], une loi interdit purement et simplement le port du voile pour les femmes (et le port des habits religieux pour les hommes)[27].

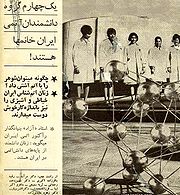

Journal iranien de 1968 : ingénieurs nucléaires iraniennes posant devant le réacteur nucléaire de Téhéran.

Les ultimes évolutions de la condition des femmes ont lieu sous le règne de Mohammad Reza Shah [28]:

- Droit d’éligibilité et de vote accordé en 1963

- « Loi de la Protection de la famille » votée en 1967. Cette loi limite le droit unilatéral des hommes au divorce et à la polygamie dont la pratique se fait très rare du fait de ces nouvelles contraintes. L’article 8 de cette loi interdit ainsi à l’époux de divorcer sans avoir obtenu un certificat de non-réconciliation de la part d’un tribunal, lequel est tenu de tenter par tous les moyens de réconcilier le couple. De plus, l'époux avait besoin du consentement de la première épouse afin de conclure un second mariage. Le mariage temporaire (Sigheh) était en vigueur comme aujourd'hui.

- Fondation de l’OFI (Organisation des femmes iraniennes) en 1964 par la princesse Ashraf Pahlavi. Cette organisation réunit divers organismes qui s’occupent de confort familial, de protection des enfants, de formation professionnelle, de planning familial et de conseil juridique.

- Passage de l’âge légal du mariage à 18 ans en 1973.

- D’autres lois suivent ensuite, visant à faciliter l’accès des femmes aux fonctions jusque là réservées aux hommes (notamment dans le domaine juridique). Le service national (calqué sur le modèle du Service militaire Israélien est rendu obligatoire pour les femmes célibataires, qui peuvent accéder plus facilement aux emplois dans les forces armées et la police. Au cours de la Révolution blanche, les femmes appelées servent généralement dans le corps du Sepah-e Danesh ("armée du savoir", au service de la population dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la technologie).

En quelques années, la femme iranienne acquiert donc des droits civils et politiques importants. Une des législatures voit même l’élection de 22 femmes parmi les députés et deux parmi les sénateurs. La première femme ministre (de l’éducation nationale) est Farrokh-Rou Parsa, dans les années 1970. En 1976, 13,8 % de la population active sont des femmes, en majorité rurales[29] En 1978, les femmes représentent 30 % des étudiants[30]. En 1979, hommes et femmes bénéficient des mêmes avantages éducatifs. Les femmes peuvent en outre travailler dans de nombreux domaines professionnels. Cependant, la situation des femmes rurales est encore loin de la situation des femmes urbaines. Les femmes rurales sont toujours peu éduquées[31] et leur situation se serait même dégradée à cause de la modernisation rapide du pays[32]

Conflit entre modèles sociaux traditionnel et occidentalisé

L’attitude de la société iranienne traditionnelle (c’est-à-dire à l’exclusion des classes moyennes et supérieures occidentalisées) avant la révolution iranienne est de pratiquer la ségrégation sexuelle dans la sphère publique. En général, les femmes revêtent un chador (pièce de tissu de la taille d’un drap dont les femmes se couvrent entièrement) quand elles sont dans l’espace public, ou que des hommes ne comptant pas parmi les membres de leur famille sont présents dans la maison. Le rôle de la femme se limite aux tâches domestiques : tenir le foyer et élever les enfants. Le rôle des hommes est dévolu à la sphère publique : ils travaillent dans les champs, au bazar ou dans des bureaux. Ceux qui dévient de ce modèle peuvent voir la réputation de leur famille remise en cause. Le clergé cherche à maintenir la femme dans ce rôle traditionnel au sein d’une société islamique.

Ces attitudes traditionalistes se confrontent violemment avec les attitudes et les coutumes des classes moyennes et supérieures laïques, particulièrement à Téhéran. Les réunions mixtes, en privé et en public, sont en effet la norme à l’époque Pahlavi. Le gouvernement est le principal promoteur du changement de rôle de la femme dans la société. Cette confrontation entre idéaux gouvernementaux et cléricaux crée un conflit social qui devient l’une des causes de la révolution iranienne.

Avant la révolution, trois types de femmes travaillent :

- dans les classes sociales supérieures, les femmes travaillent comme employées, exercent des professions libérales, ou participent bénévolement à des projets divers ;

- les femmes laïques des classes moyennes essaient de suivre ce modèle, alors que les femmes traditionalistes de la même classe ne travaillent au dehors qu’en cas d’extrême nécessité ;

- les femmes issues des basses classes sociales travaillent fréquemment en dehors de leur foyer, ne disposant sinon que de revenus insuffisants pour faire vivre leur famille. Ceci est particulièrement marqué dans les grandes villes.

À la veille de la révolution iranienne, la société iranienne est donc divisée entre religieux traditionalistes, prônant le maintien de la femme dans un rôle domestique en harmonie avec une société islamique, et laïques occidentalisés, qui promeuvent et mettent en pratique la participation active de la femme dans la sphère publique[18].

La révolution iranienne et l’instauration de la république islamique

L’implication des femmes dans la révolution

Confortées par les avancées statutaires ayant fait suite à la révolution constitutionnelle en début de siècle, les femmes s'impliquent massivement dans la révolution iranienne[33], et contribuent à sa victoire. Beaucoup, issues des basses et moyennes classes sont ainsi projetées dans la sphère publique[34]. Pendant des années, l’impossibilité de briser la barrière du confinement à la sphère privée était la principale source de frustration pour les partisans du droit des femmes en Iran. La révolution fait paradoxalement céder cette entrave du jour au lendemain. Lorsque Khomeini, en 1978, appelle les femmes à participer aux manifestations en ignorant le couvre-feu pour montrer leur opposition à la tyrannie ; des millions d’entre-elles, y compris les religieuses traditionalistes n’ayant jamais auparavant pensé quitter leurs maisons sans leurs maris ou leurs pères, descendent dans la rue [35],[36]. L’appel de Khomeini au soulèvement contre le Shah enlève ainsi tous les doutes dans les esprits des femmes musulmanes quant à leur droit de se rendre dans la rue de jour comme de nuit.

De nombreuses femmes qui prennent part à la révolution iranienne font partie des classes moyennes sécularisées, parmi lesquelles des opposantes au régime ont été recrutées. Comme leurs compagnons, ces femmes ont aussi des aspirations nationalistes et pensent que le Shah est aux ordres des États-Unis. Certaines s’enrôlent aussi dans des groupes de guérilla, comme les moudjahedin ou les fedayins.

Perte des acquis de l’époque Pahlavi (1979-1989)

Avec la révolution iranienne de 1979, le droit des femmes essuie de profondes modifications liées au conservatisme religieux. Le groupe qui hérite du pouvoir après cette révolution est celui de la classe moyenne traditionnelle et religieuse (en majorité des bazaris, travaillant dans les bazars), qui privilégient la restriction de la place de la femme à l’espace privé exclusif. La première conséquence pour les femmes est l'abrogation de la loi sur la protection de la famille, favorable aux femmes, votée à l’époque du Shah[15].

Malgré les décrets de nombreux ecclésiastiques tels l’ayatollah Taleghani, l’État fait du port du hijab une obligation pour toutes les femmes, les soumettant à des règles strictes de conduite en société. En effet, l’ayatollah Khomeini déclare « Chaque fois que dans un autobus un corps féminin frôle un corps masculin, une secousse fait vaciller l’édifice de notre révolution » [37]. L’islamisation de la société commence donc par une réforme du statut des femmes, de nouveau soumises à la charia, et écartées de toutes les hautes fonctions publiques. De plus, tous les acquis du XXe siècle sont perdus : abaissement de l’âge légal du mariage à 9 ans, ségrégation dans les bus (femmes à l’arrière et hommes à l’avant). Cette involution provoque alors de fortes contestations. Une manifestation rassemblant des milliers de femmes, en majorité laïques, a lieu la veille de la journée internationale de la Femme, le 8 mars 1980, pour protester contre les mesures prises par Khomeini[38]. Le 11 mars, près de 20 000 femmes se réunissent à l'Université de Téhéran pour protester contre les mesures prises par le régime, et de nombreuses femmes les rejoignent lors de la manifestation[38].

Les hommes reçoivent à cette époque tout pouvoir de décision concernant leur famille, y compris les mouvements de leur femme et la garde des enfants. Le point de vue légal des mollahs est, selon l’ayatollah Mohammad Yazdi, ancien chef du système judiciaire, « votre femme, qui est votre possession, est, en fait, votre esclave ». [39].

Si les principales cibles de ces mesures sont avant tout les femmes instruites et modernistes, elles touchent aussi durement les militantes musulmanes. L’image de la femme dans le discours dominant change alors, passant de celle d’une femme socialement active à celle d’une femme-épouse. On ne compte plus que quatre femmes députées au cours des trois premières législatures de la république islamique. Néanmoins, nombre de femmes refusent de rentrer au foyer et continuent à être actives dans tous les domaines où elles le peuvent, participant même activement à l’effort de guerre contre l’Irak. Le mouvement de défense des droits des femmes se renforce donc paradoxalement.

Période post-révolutionnaire

À la fin des années 1980, la société iranienne connaît deux évènements majeurs qui signent l’avènement d’une nouvelle période pour les femmes iraniennes : la mort de Khomeini qui tourne la page de la révolution, et la guerre Iran-Irak qui se termine en laissant une nation exsangue ayant sacrifié ses forces vives et dont l’économie est sinistrée. La nécessité urgente de reconstruire et de stabiliser le pays modifie le statut des femmes, et rend plus que jamais nécessaire leur réimplication dans la société iranienne.

Reprise du militantisme féminin

Les revendications de la société civile recommencent à s’exprimer de manière assez notable, particulièrement celles des femmes à qui l’État peut difficilement refuser de reconnaître la participation à la révolution, à la guerre, et l’implication dans la bonne marche d’un pays alors que nombre d’hommes étaient au front. Après la fin de la guerre et la mort de Khomeini en 1989, alors que les dirigrants religieux reprennent les discours prônant un rôle de la femme limité à celui de femme au foyer, des femmes éduquées deviennent de plus en plus critiques des positions du régime, qu'elles ne trouvent pas compatibles avec leurs nouvelles aspirations[40]

Il existe en Iran trois types de militantes pour les droits de la femme[41]:

- les musulmanes traditionalistes (issues de la classe moyenne traditionnelle ou des familles cléricales ou bazaris), pour qui seule la charia est source de loi. Elles prônent le retour à la vie sociale active en restant séparées des hommes (les femmes travailleraient uniquement pour des femmes).

- les musulmanes modernistes (originaires de la classe moyenne traditionnelle mais instruites et actives), qui veulent réformer la législation pour améliorer le statut des femmes dans la sphère publique et privée en se basant sur une interprétation moderne de la charia. Ce courant se cristallise autour de la revue Zanan (Femmes), fondée par Shahla Sherkat et principal lieu d'élaboration du féminisme musulman en Iran.

- les modernistes laïques (issues pour la plupart de la classe moyenne moderne, très instruites suite aux changements amenés par les Pahlavi). Elles ne considèrent pas la charia comme une source de législation et revendiquent la séparation du clergé et de l’État. Ce sont ces militantes qui reçoivent le soutien de la diaspora iranienne.

Nonobstant leurs différences, ces types de militantes s'affrontent de moins en moins après la fin de la guerre. On assiste alors progressivement à l'effacement des différences d'ordre politico-religieux, et à l'émergence, au sein d'un mouvement féministe global, de discours marqués par la convergence des points de vue revendicateurs. Les féministes, musulmanes ou laïques, traditionalistes, réformistes, ou modernistes débattent dans les mêmes journaux, organisent des réunions, laissant se dessiner une solidarité de sexe autorisant les collaborations[42].

Une nouvelle phase d’acquisition de droits

Devant tant de pression de la part de la population féminine et sous l’égide de Rafsandjani, le Haut conseil de la révolution culturelle crée en 1987 le Conseil culturel et social des femmes. Ce conseil fonde l’Institution exécutive des femmes, fait admettre l’idée d’une conseillère du président pour les femmes, créé un Bureau des affaires des femmes (en 1991), et réussit à faire supprimer les lois ou règlements interdisant ou limitant l’accès des femmes à certaines filières universitaires. Dans le même esprit, certaines professions s’ouvrent aux femmes : enseignement, médecine, travail en laboratoire, ingénierie, pharmacie, assistance sociale et traduction. Certains corps de métier leur restent toutefois inaccessibles, comme la magistrature, le secours civil (pompiers), ou la présidence de la république[43],[42]. Une des filles du président Rafsandjani, elle-même députée, fait état publiquement de l'absence de raisons valables limitant l'accès des femmes aux plus hauts postes administratifs, y compris la présidence[42]. La loi sur le divorce, qui avait été modifiée à l’avènement de la république islamique, est amendée en 1992 : l’épouse peut alors être dédommagée par son mari si elle peut prouver qu’elle a effectué des tâches ménagères contre sa volonté.

Le début des années 1990 montre clairement une montée de l’emploi des femmes, à un niveau bien supérieur à celui de la période précédant la révolution. L’accomplissement intellectuel pour les femmes est aussi le résultat de politiques favorisant l’accès à l’éducation, et de campagnes d’instruction. Le nombre de femmes dans l’éducation augmente, pour dépasser celui des hommes dans l’éducation supérieure. Ainsi, d’après le ministère iranien de la recherche, près de 6 % des professeurs titulaires, 8 % des professeurs adjoints, et 14 % des professeurs assistants sont des femmes durant l’année scolaire 1998–1999. Les femmes comptent pour 56 % de tous les étudiants en sciences naturelles, et 20 % des doctorants en philosophie. En revanche, afin de créer des conditions pérennisant la ségrégation sexuelle, le gouvernement fixe un quota de femmes pédiatres, gynécologues, et met en place des barrières pour celles souhaitant devenir ingénieurs dans le génie civil. Pour la première fois, en janvier 1996, une femme devient vice-ministre (de la santé publique).

L’arrivée au pouvoir des réformateurs

En Mai 1997, un grand nombre de femmes participe à l’élection présidentielle, elles votent en majorité pour Mohammad Khatami[44], un clerc réformiste qui promet une baisse de la répression et une plus grande tolérance à l’égard des institutions de la société civile. Son élection ouvre un période durant laquelle les femmes peuvent de nouveau exprimer leurs idées, certaines faisant preuve de plus d’audace dans leurs demandes et critiques.

Sous Khatami, le Bureau des affaires des femmes devient le Centre des Affaires de la participation des Femmes[45]. L’objectif de cette nouvelle institution est que les femmes s’organisent et défendent leurs droits. Les ONG de défense des droits des femmes se sont donc multipliées depuis cette époque, mais le gouvernement ne leur donne toutefois pas les moyens d’être indépendantes. Hormis le Centre de la Participation des Femmes, il existe d’autres organismes tels que le Conseil Culturel et Social des Femmes (créé en 1987), la Commission du Parlement pour les Questions des Femmes, de la Famille et de la Jeunesse (créée en 1997), Le Bureau Général pour les Questions des Femmes et les Questions Judiciaires qui ont pour but de promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie sociale, y compris la législation, les programmes et les projets [46].

Le sixième majlis d'Iran voit l’élection de partisanes des droits de la femme : on dénombre alors 13 députées sur les 270 sièges. Elles entreprennent de changer certaines des lois les plus conservatrices qui consacrent la domination culturelle des hommes.

Mais par la suite, durant les élections de la septième majlis, toutes ces représentantes sont déclarées inéligibles par le conseil des gardiens, qui autorise seulement les candidatures de femmes du camp conservateur. La nouvelle assemblée, comme prévu, commence à bouleverser beaucoup des lois qu’avaient fait passer les réformistes du sixième majlis.

Le point de vue des femmes du camp conservateur à propos de la condition féminine en Iran et de l’inégalité des statuts est généralement similaire à celui des hommes. Massoumeh Ebtekar, vice-présidente de Mohammad Khatami pour la protection environnementale ne préfère pas donner plus de libertés aux femmes et justifie les lois sur la lapidation en disant: « On doit aussi prendre en compte les affaires légales et psychologiques de la société. Si les lois habituelles de la famille sont brisées, cela aurait des conséquences graves pour toute la société. ». Elle défend aussi l’obligation pour une femme d’avoir l'autorisation de son mari pour voyager: « l'homme est responsable des affaires financières et de la sécurité du foyer. Donc une femme a besoin de la permission de son mari pour voyager. Sinon, des problèmes et des querelles vont voir le jour au sein du couple. »[47]

L’année 1997 marque aussi la naissance d’un mouvement féministe islamiste en Iran, qui regroupe plusieurs organisations et individus. La plus influente d'entre elles est la Société des Femmes de la Révolution Islamique, créée après la révolution. Son but est de développer des méthodes appropriées pour construire la société en mettant un terme à l’oppression de la femme. Les femmes islamistes en Iran critiquent la condition des femmes dans les sociétés islamiques historiques et modernes. De leur point de vue, grâce à l'interprétation, la manipulation, et l’exagération du sens de certains textes coraniques, les sociétés musulmanes oppriment les femmes depuis des siècles, leur refusant des droits et une dignité qu'un islam authentique leur garantit[18].

La thématique des droits des femmes devient progressivement un phénomène de société donnant lieu à des débats publics de plus en plus ouverts, relayés par les médias, réunissant dans la discussion intellectuels laïcs et religieux, femmes et hommes[33].

Les femmes iraniennes et l’Iran d’aujourd’hui

Éléments socio-démographiques

En 2005, les femmes d’Iran étaient au nombre de 34 266 000 sur une population totale de 69 515 000, c’est-à-dire 49,3 femmes pour 50,7 hommes. L’espérance de vie à la naissance d’une femme iranienne est de 72 ans en 2004 et son espérance de vie en bonne santé, de 56,1 ans. La proportion de fillettes scolarisées en école primaire est de 85% en 2004, soit une proportion à peine inférieure à celle des garçons pour la même année.[48]

Selon une étude réalisée à Chiraz en 2000[49], l’âge moyen des femmes au mariage est de 17,1 ans et l’âge de la première procréation de 19,5 ans. Ces données sont jugées comparables avec celles du pays et confirment celles d'une autre étude datant de 1993, les auteurs conseillent au gouvernement de relever l’âge légal du mariage. L'âge moyen au premier mariage des femmes est remonté pour atteindre 22 ans au recensement de 1996[30].

Planning familial

La politique de planning familial en Iran est un grand succès.[50] La surpopulation induite par la croissance démographique exponentielle qui a suivi la révolution a conduit l’Iran à mettre en place depuis plus de 10 ans un ambitieux programme de contrôle des naissances au centre duquel l’éducation de la femme sur la contraception revêt la plus grande importance. La maîtrise par la femme iranienne de sa fécondité et son accès à la connaissance sont ainsi reconnus par toutes les autorités comme étant le pivot central de ce programme. La spectaculaire baisse de la natalité observée, fait de la réalisation exemplaire de ce programme un modèle pour tous les autres pays. L’accès à la contraception est ainsi facilité, de même que son utilisation, y compris dans les zones rurales du pays. L’écart observé avec les zones urbaines s’amenuise notablement.[51]

L’interruption thérapeutique de grossesse est autorisée en Iran depuis l'avènement de la république islamique. Toutefois, l’avortement est interdit par le code pénal. [52].

Le combat pour les droits de la femme

Les nouvelles réalités sociales des femmes iraniennes ont contraint les législateurs et les spécialistes de la loi islamique à consacrer une partie importante de leurs écrits aux problèmes des femmes et à leur place dans la société. Les femmes et leurs droits se trouvent désormais au cœur des débats jurisprudentiels où s’affrontent les visions réformatrices et conservatrices[53].

En 1995 est lancé le magazine Khānevādeh ("Famille") pour parler de problèmes de familles. Il devient en fait une tribune pour aborder les problèmes des femmes qui cherchent à être soutenues dans leurs protestations contre les inéquités légales concernant le mariage, le divorce, la garde des enfants et la violence domestique. Ce magazine exprime les positions de féministes musulmanes, qui dénoncent les contradictions d'une société basée sur l’Islam qui continue cependant à exposer les femmes à l’injustice. Le féminisme musulman naît donc en Iran dans les années 1990[54] ; il est un discours de femmes urbaines instruites (mais aussi de quelques hommes) qui cherchent à préciser les droits des femmes sous un jour religieux en effectuant une relecture des textes sacrés. Ce combat vise à donner une légitimité théologique à un mouvement pour les droits des femmes dans le monde musulman.

D’autres femmes islamistes vont encore plus loin dans le combat pour les droits de femmes en présentant une vision de la société basée sur une interprétation des textes islamiques centrée sur les femmes. Elles dénoncent les « voies authentiquement islamiques » présentées aux femmes comme n’étant que du « patriarcat dans un costume islamique »[18].

L’attribution à Shirin Ebadi du prix Nobel de la paix en 2003, une avocate activiste féministe et défenderesse des droits de l’homme, renforce la confiance des féministes iraniennes et ancre leurs relations avec les iraniens expatriés. Shirin Ebadi permet aux militantes iraniennes du droit des femmes de faire davantage entendre leur message en occident. Ancienne juge et présidente du tribunal de Téhéran sous le Shah, aujourd’hui avocate au Barreau de Téhéran, Shirin Ebadi a fait sa cause depuis de nombreuses années de la défense des prisonniers politiques et des enfants. Elle est également à l’origine de la célébration en Iran de la journée internationale de la femme, et crée en 1994 la Société pour la protection des droits de l’enfant.

D’après le rapport annuel 2006 d’Amnesty International, arrestations arbitraires, torture et mauvais traitements sont toujours infligés aux femmes iraniennes, notamment aux militantes des droits humains. En outre, il est reproché à l’Iran le caractère discriminatoire des lois et du fonctionnement de la justice, qui permettent aux responsables d’atteintes aux droits des femmes de bénéficier de l’impunité. La rapporteuse d’Amnesty International demande à l’Iran d’adopter un plan national d’action en faveur de la promotion et de la protection des droits humains en vue d’éliminer la violence contre les femmes. Concernant l’accès au logement convenable, le rapport pointe aussi des discriminations envers les femmes, et déplore le manque de structures d’accueil pour celles qui sont victimes de violences[55].

Faisant suite à une demande exprimée par l’Union européenne, le Majlis vote en 2004 une loi établissant l’égalité des sexes en ce qui concerne les droits de succession. Cette disposition est rapidement annulée par l’assemblée, remodelée par de nouvelles élections[56]. Le retrait du concept d’égalité des sexes remportait le soutien de 10 des députées féminines conservatrices composant le nouveau Majlis, l’une d’entre elles le justifiait par le souci d’éviter des brimades aux hommes[57].

La journée de la femme en Iran

Selon le calendrier iranien, le 29 Bahman (18 février) est considéré historiquement par les Perses comme la journée de la femme, dont la célébration remonte à l’ancien temps des traditions zoroastriennes.

Deux journées de la femme iranienne sont célébrées en Iran : le régime iranien célèbre le 16 décembre, jour de la naissance de Fatemeh, la fille du prophète, comme une célébration du rôle social de la femme en tant que mère[58], tandis que les militantes des droits des femmes célèbrent la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Un rassemblement de femmes revendiquant la fin des discriminations sexuelles dans le pays ayant eu lieu à Téhéran le 8 mars 2006, a ainsi donné lieu à une répression violente [59].

Une forte présence dans les arts et et les lettres

Si les iraniennes sont présentes depuis toujours dans les arts et la littérature islamiques, elles y sont surtout représentées au travers du regard des hommes, « dépossédées de leur corps ou de leurs émotions », souvent réduites à un statut social idéalisé dans un rôle d’épouse, de veuve ou de mère.[60] La révolution islamique, dans une tentative de maîtrise politique de l’art, entretient depuis vingt ans une production littéraire et artistique d’État qui s’appuie sur ce modèle peu novateur. En parallèle, on assiste à une explosion littéraire et artistique féminine iranienne, initialement restreinte à la diaspora iranienne à l’étranger[61]. Ce dynamisme culturel porteur de profonds changements se diffuse ensuite en Iran même, touchant d’autres secteurs artistiques. En effet, du fait de leur accès plus large à l’éducation, les femmes iraniennes tiennent depuis plusieurs années une place des plus importantes dans la production intellectuelle et artistique iranienne contemporaine. Cette présence massive au sommet de toutes les formes d’arts et d’expressions culturelles fait non seulement porter un nouveau regard sur le pays, mais aussi change profondément l’image que les iraniennes ont d’elles-mêmes[61].

Parmi ces femmes artistes et intellectuelles dynamiques, on peut citer quelques unes des plus connues, qui collectionnent prix et récompenses en Iran comme à l’étranger :

- les réalisatrices Tahmineh Milani, Samira Makhmalbaf et Rakhshan Bani-Etemad ;

- les actrices Leila Hatami, Hedieh Tehrani, Taraneh Allidousti, et Azita Hajian ;

- la photographe Shadafarin Ghadirian ;

- la chanteuse classique Parissa ;

- la peintre Ghazaleh Akhavan Zandjani ;

- les artistes plastiques, graphiques et visuelles Negar Assari-Samimi et Pantea Rahmani.

Si le regard que les femmes iraniennes portent sur elles-mêmes se modifie profondément, le regard que leur portent les artistes et écrivains iraniens reste toutefois majoritairement emprunt de classicisme. Selon Azar Nafisi, « La véritable femme reste donc dans la culture masculine iranienne un concept encore subversif qui reste à inventer. »[62] On note toutefois — signe des temps — que certaines œuvres d’auteurs masculins comme Ten, film d’Abbas Kiarostami, s’attachent à faire le portrait de femmes iraniennes dans un registre inédit jusqu’ici, exposant leur féminité.

En 1996, 236 maisons d’édition sont dirigées par des femmes. En 2000, le pays compte 1309 écrivaines et 104 journaux ou revues sont publiés par des femmes[36].

Une réalité sociale contrastée

Si la constitution de la république islamique d’Iran proclame l’égalité des sexes, elle place cette dernière dans un cadre religieux, ce qui a pour conséquence l’institutionnalisation des inégalités entre hommes et femmes. Toutefois, En règle générale, les Iraniennes jouissent de plus de libertés que les femmes de nombreux autres pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Bahreïn...). Il a été déclaré lors de la 5e Conférence internationale des femmes, organisée par l’UNESCO à Pékin en 1995, puis lors d’une session à New York en 2000 intitulée Femme-2000. L’égalité de sexes, le développement et la paix au XXI siècle : « Les femmes de l’Iran moderne sont en grande partie privées de la protection juridique à cause d'un accès limité aux ressources financières et d'un système traditionnel proclamant la priorité des hommes dans tous les domaines importants de la vie. »[63]

Toutefois, idéologiquement, le discours des religieux proclame la très grande importance de la femme pour la famille et la place même au-dessus de l’homme. Ali Khamenei cite des hadiths pour appuyer ce point. « Un jour, un homme demande au prophète: "Qui dois-je servir ? Le prophète répond "Ta mère" et répète cette réponse trois fois. Quand l'homme pose la question pour la quatrième fois, il répond "ton père". C'est pourquoi la femme a plus de droits dans la famille.[...] parce qu'elles ont plus de responsabilités. »[64]

Les femmes sont autorisées à la pratique du sport et, en 2000, le pays compte 3 millions de licenciées. Les pratiques sportives exigeant le port de tenues adaptées, il en résulte une exclusion stricte des hommes des lieux d’entraînement, le plus souvent limités aux salles closes. Cela complique particulièrement la participation des athlètes aux compétitions internationales : Nassim Hassanpour, championne de tir (dont la pratique n’est pas gênée par le chador), est ainsi la seule athlète féminine envoyée par l’Iran aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Une autre conséquence de la ségrégation sexuelle en sport a été la nécessité de recruter et former des cadres sportifs féminins. Si les femmes iraniennes s’intéressent massivement à l’équipe nationale masculine de football, l’accès aux stades leur est paradoxalement toujours interdit alors que les matches sont diffusés sur les chaînes nationales de TV.

La situation financière des iraniennes s’est aggravée à cause de la situation économique du pays. Le chômage touche de manière beaucoup plus importante les femmes que les hommes, ce facteur explique en partie la fréquence de la prostitution. Selon Hamid Koucha, « l'application inadéquate des lois sacrées de l'Islam, de même que les fortes tensions sociales ou économiques, ont acculé une partie des femmes iraniennes à la criminalité, à l'usage de drogues dures ou au suicide ». L’Iran, avec un fort taux de délinquance féminine, se classe parmi les états islamiques les plus violents[65].

L’Iran s’est engagé depuis 2002 à ne pas appliquer la peine capitale par lapidation en dehors de condamnations pour faits graves (meurtres). Si l’adultère, reste officiellement à ce jour, un crime passible de la peine capitale, celle-ci n’est plus requise dans les faits d’adultère isolés. En revanche, elle reste requise quand l’adultère est associé au meurtre [66], et concerne autant les femmes que les hommes.

Malgré cette réalité peu reluisante, le nombre de femmes inscrites en études supérieures dépasse parfois celui des hommes dans les études scientifiques, qui leur étaient traditionnellement réservées.

Si les restrictions induites par les codes vestimentaires en vigueur en Iran imposant le port du hijab (en général foulard de couleur sombre dont les couleurs varient selon les administrations) pour les femmes employées dans la fonction publique ou dans l’exercice de fonctions officielles, ou d’uniformes de couleurs sombres pour les étudiantes, les iraniennes ont appris depuis plusieurs années à exprimer indirectement leurs opinions, en usant d’un langage corporel et vestimentaire contournant ces règles. De nombreuses femmes, surtout les jeunes, couvrent leur tête de foulards colorés, qui, portés très en arrière, laissent volontairement apparaître boucles et coiffures travaillées[67]. L’usage savant du maquillage revêt également un caractère contestataire, de même que le port de manteaux colorés, éventuellement portés au dessus des genoux. Ce mode indirect d’expression de leur sensualité par les femmes est particulièrement visible dans les grandes villes[68]. Industries du prêt-à-porter, de la création, de la mode et des cosmétiques, représentent ainsi en Iran un secteur en expansion, auquel sont consacrés de nombreux magazines qui remportent un franc succès. De nombreuses femmes sachant coudre vendent également le produit de leur savoir faire.

Perspectives d’avenir

L’Iran n’a, à ce jour, toujours pas ratifié la convention internationale contre la discrimination des femmes. La ratification est consentie par le Majlis en 2003, mais celle-ci est invalidée par le Conseil des gardiens, qui juge certaines dispositions contraires aux préceptes du Coran. L’élection du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad provoque une peur chez les militantes des droits des femmes, qui redoutent de perdre leurs acquis. Selon Nayereh Tavakkoli, sociologue et militante du droit des femmes, « il n'y a aucune raison d'être optimiste avec le nouveau gouvernement et le nouveau président. Même s'il y a des femmes au gouvernement et au parlement, [...] elles ne croient pas à l'égalité des sexes et trouvent que l'inégalité est une bonne chose. »[69] La politique d’Ahmadinejad concernant les femmes prône leur retour au foyer, la famille devant être leur priorité.[70]

Un des enjeux majeurs pour l'avenir est la réconciliation entre Islam et modernité, permettant de créer une société iranienne ne pérennisant pas les inégalités au détriment de femmes qui doivent être reconnues comme constituant une importante force sociale[33]. Le militantisme féminin reste fort, ce qui laisse donc augurer de substantielles modifications de la condition des femmes iraniennes, faisant de la République islamique d’Iran un des pays musulmans où les femmes sont les plus émancipées. Malgré l’obligation de porter le voile en public[71] et le maintien officiel du statut traditionnel d’infériorité pour la femme, l’Iran est d’après Bernard Hourcade, iranologue au CNRS, « le pays islamique où la révolution féministe est en marche ! »[72] Les femmes voilées sortent seules, fondent des associations, votent, manifestent, travaillent ou étudient. Le combat des militantes reste dur en zones rurales et dans les petites villes, mais le phénomène est massif.

L’accès massif des femmes à l’éducation (60 % des étudiants d’université), leur part de plus en plus active dans la cohésion sociale du pays (11 % de la population active)[73], l’importance de leur rôle dans le développement du pays, laissent donc penser que leur émancipation n’est qu’une question de temps. L'Iran change, et selon Elāheh Koulāi (ancienne députée au parlement iranien), « le fossé qui existe entre la société iranienne et l'état iranien rend une crise des genres inévitable »[74].

Annexes

Notes et références

- ↑ (fr) Avesta, Yasht 5. lire le Yasht 5 en ligne

- ↑ a et b (en) Article « Anāhīd » in Encyclopaedia Iranica.

- ↑ (en) Bundahisn, chap.15. traduction anglaise de E. W. West, in Sacred Books of the East, volume 5, Oxford University Press, 1897

- ↑ (fr) Mythes perses, Vesta Sarkhosh Curtis, Seuil-Point, coll. Sagesse, 1994, ISBN 2-02-022045-8

- ↑ a et b (en) How Women Applied Makeup 3000 Years Ago, Ehsan Yaghmaie, Iran Chamber Society, 2006

- ↑ (en) Woman in the Gathas & the later Avesta, Ali A. Jafari, Circle of Ancient Iranian Studies (consulté le 28/09/2006)

- ↑ a et b (en) Women’s lives in ancient Persia, Massoumeh Price, Iran Chamber Society (consulté le 25/09/2006)

- ↑ a , b , c et d Huyse, p.225-246

- ↑ Briant, p.289-297

- ↑ Plutarque, Artaxerxès 27.1

- ↑ (en) Iranian Empress Purandokht, Who Preached Egalitarianism, CAIS, 25/08/2005

- ↑ a et b (en) Lois Beck, Guity Nashat, Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, University of Illinois Press, 2003, 253 p., ISBN 0-252-02839-2 lire en ligne, p.51

- ↑ (en) Article « Chādor » in Encyclopaedia Iranica.

- ↑ (en) Massoumeh Price Translation Movements in Iran; Sassanian Era to Year 2000, Expansion, Preservation and Modernization, Iran Chamber 2000 (consulté le 13 Octobre 2006)

- ↑ a et b (fr) Zia Oloumi La condition des femmes iraniennes, oloumi.jurispolis.org 2005 (consulté le 2/10/2006)

- ↑ (en) Helen Zimmern [ http://www2.enel.ucalgary.ca/People/far/hobbies/iran/shahnameh.html The Epic of Shahnameh, by Ferdowsi] School of Engineering of Calgary (accédé le 27/10/2006)

- ↑ (en) Priscilla P. Soucek, « Timurid Women: A Cultural Perspective », in Gavin Hambly, ed., Women in the Medieval Islamic World, St. Martin, New York, 1998, pp. 199-226.

- ↑ a , b , c et d (en) Homa HoodfarThe Women’s Movement in Iran: Women at the Crossroads of Secularization and Islamization, hiver 1999, Iran Chamber Society (consulté le 25/09/2006)

- ↑ (en) Taj al-Saltaneh, Crowning Anguish: Memoirs of a Persian Princess from the Hare, ed. Abbas Amanat (republié par Mage, Washington, D.C., 1993)

- ↑ (en) Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, Cambridge University Press, 1995, 417 p. ISBN 0-521-47340-3 lire en ligne sur google books, p. 41-49

- ↑ (en) William Morgan Shuster, The Strangling of Persia, New York : The Century Compant, 1912, p. 191-99

- ↑ Paidar, Ibid, p. 75-77

- ↑ (fa) Janet Afary, « Chronologie du mouvement des femmes durant la révolution constitutionnelle » in Nimeye Dighar: le journal féministe en langue persane, numéro spécial sur « La femme dans l’époque de la dynastie Qadjar et durant la révolution constitutionnelle », n° 17, hiver 1993.

- ↑ (fa) Bambad, Zan-e Irani az Inqulab-e mashrutiyat tā enqelab-e Sefid (Femme iranienne de la révolution consitutionnelle à la révolution blanche, Ibn Sina Press, Téhéran, 1968

- ↑ (en) Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran- clergy-state relations in the Pahlavi period, Suny Press, 1980, ISBN 0-87395-408-4

- ↑ (en) Massoumeh PriceA brief history of women's movements in Iran 1850 - 2000, payvand.com, 2000

- ↑ Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, p. 106

- ↑ Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, p. 147-165

- ↑ Women in Iran from 1800 to the Islamic Republic publié par Lois Beck, Guity Nashat, University of Illinois Press, 2004, 288 p., ISBN 0-252-02937-2 lire en ligne sur google books, p.189-190

- ↑ a et b (fr) Chahla Chafiq, « L'évolution des femmes en Iran : enjeux et perspectives », Géostratégiques n° 10, décembre 2005

- ↑ Shahidian, Women in Iran Gender politics in Islamic republic, p.38-41

- ↑ Haleh Afshar, Women, work and ideology in the third world, Tavistock, New York, 1985, p. 76-77

- ↑ a , b et c [pdf] (en) Ziba Mir-Hosseini. Religious modernists and the woman's Question: chalenges and complicities DrSoroush.com 2002

- ↑ Role of Woman, Country Studies Iran, US Library of Congress, 1988. (consulté le 1/09/2006)

- ↑ Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran p. 216-220

- ↑ a et b [pdf] (fr) Chahla Chafik.Evolution des femmes en Iran: enjeux et perspectives. Strategics international 2005

- ↑ (fr) Marina Forti. La longue marche des femmes en Iran, Sisyphe.org, 2005 (consulté le 12/09/2006)

- ↑ a et b Parvin Paidar, Ibid, p. 234-235

- ↑ (fa) Interview de Mohammad Yazdi, Ressalat, 15 Décembre 1986

- ↑ Guity Nashat, Women in Iran from 1800 to the Islamic Republic, p.32

- ↑ (en) Hammed Shahidian, Women in Iran, Greenwood Publishing group, 2002, ISBN 0-313-32345-3 et ISBN 0-313-31476-4 (2 vols). cf. Emerging Voices in the woman's movement

- ↑ a , b et c (fr) Azadeh Kian Islamistes et laïques pour la première fois unies: Des femmes iraniennes contre le clergé, Le monde diplomatique 1996 (consulté le 5/10/2006)

- ↑ (en) Vajiheh Zadeh, « Women's Employment Situation in Iran », Hamshahri, vol.8, n° 2383, 22/04/2001

- ↑ [pdf] (fr) Jean-Pierre Digard Ziba Mir-Hosseini Islam and Gender.The Religious Debate in Contemporary Iran.Comptes rendus, L'HOMME, Revue Française d'Anthropologie

- ↑ (fr) Elena GIUNASVILI. Femmes en Iran, rôles et perspectives. Synthèse Fondation Robert Shuman

- ↑ (en) We Have Achieved..., Implementation of the National Plan of Action for Women, Téhéran, 1999 :28 ;Women on the Move, The Role of UN Agencies in the Islamic Republic of Iran, Téhéran, 2000 :28.

- ↑ (en) Women in Iran – A look at President Khatami’s first year in office, Donna M. Hughes, Z Magazine, oct. 1998, p.22-24 (consulté le 2/10/2006)

- ↑ (en) WHOSIS, Core Health Indicators, Islamic Republic of Iran, Organisation mondiale de la santé

- ↑ (en) T. Kazerooni, A.R. Talei, A. Sadeghi-Hassanabadi, M.M. Arasteh et J. Saalabian, Reproductive behaviour in women in Shiraz, Islamic Republic of Iran, Eastern Mediterranean Health Journal, Volume 6, n° 2/3, 2000, page 517–521

- ↑ (en) Janet Larsen, Iran’s Birth Rate Plummeting at Record Pace: Success Provides a Model for Other Developing Countries, Earth Policy Institute

- ↑ [pdf] (en) Farzaneh Roudi-Fahimi, Iran’s familly planning program: responding to a nation’s needs, Population reference Bureau

- ↑ (en) Farokhzad Jahani, Abortion in Iranian Law, Iran Daily News, vol. 9, n° 2968, 15 janvier 2004, p. 13

- ↑ (en) Islam, Women and Civil Rights: the Religious debate in the Iran of the 1990s, Azadeh Kian-Thiébaut. Ziba Mir-Hosseini, in : Ansari, Sarah; Martin, Vanessa, dirs., Women, Religion and Culture in Iran. Richmond, Curzon Press et Royal Asiatic Society, 2002, pp. 169-188., Abstracta Iranica, Volume 25, mis en ligne le : 15 mars 2006. (Consulté le 2 octobre 2006)

- ↑ (fr) Valentine M. Moghadam Note préliminaire - promouvoir un changement culturel pour l'égalité des genres Colloque UNESCO Qu'est-ce que le féminisme musulman?

- ↑ (fr) Synthèse République Islamique d’Iran, in Amnesty International rapport 2006, Amnesty International

- ↑ (fr) Amnesty International Rapport 2005. Synthèse République islamique d’Iran. Amnesty International

- ↑ (fr) D’après AFP. L’égalité des genres c’est tyranniser les hommes, affirme une députée iranienne. Iranfocus 2004

- ↑ (en) Shahin Gerami, Women in Fundamentalism, Garland Publishing, New York, 1996, ISBN 0-8153-0663-6 lire un extrait

- ↑ (fr) Amnesty International Déclaration publique 2006. Iran. Amnesty International demande que des mesures soient prises pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes. Amnesty International

- ↑ (en) Asad Seif, The image of women in Iranian Islamic writing, Iran Chamber Society, 1999

- ↑ a et b (en) Farideh Goldin, Iranian Women and Contemporary Memoirs, Iran Chamber Society, 2004

- ↑ (en) Azar Nafisi, The Quest for the "real" woman in the Iranian novel: Representations of privacy in literature and film, Iran Chamber Society, 2003

- ↑ (en) Women on the move, Ibid. p.6

- ↑ (en) Leader’s Viewpoints - Women, Site officiel du bureau du Guide suprême (consulté le 2/10/2006)

- ↑ (en) The Sacred Law of Islam: A Case Study of Women’s Treatment in the Islamic Republic of Iran’s Criminal Justice System , Hamid Kousha, Ashgate/Dartmouth, Londres, 2002, ISBN 1-8401-4729-6

- ↑ (fr) Iran exécution imminente Ashraf Kolhari, Amnesty International

- ↑ (en) Scott PetersonCovered head to toe in silk and color, The Christian Science Monitor, 2005 (consulté le 27/10/2006)

- ↑ (en) Jennie YabroffCROSSINGS Lipstick and political resistance, San Francisco Chronicle 2005

- ↑ (en) Women and President Ahmadinejad : We can’t be Optimistic, Jamshid Faroughi, Qantara.de, 16/09/2005 (consulté le 25/09/2006)

- ↑ (en) Women’s rights on Iranian agenda, Roxana Saberi, BBC News, 9/03/2006 (consulté le 25/09/2006)

- ↑ Cette obligation est valable pour toute femme sur le sol iranien, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Les touristes y sont également soumises. En avril 2007, la police a interpellé des dizaines de contrevenantes et a distribué 10 000 avertissements : Dépêche de l'AFP, « En Iran, les touristes devront mieux respecter le voile islamique », dans Libération du 01/05/2007, [lire en ligne]

- ↑ (fr) Bernard Hourcade. L’Iran contemporain : Voyage au pays des mollahs. Café géographique de Paris

- ↑ (en) Golbarg Bashi The question of women:Interview with Ayatollah Montazeri, site iranian.com, 6 mars 2006 (consulté le 26/09/2006)

- ↑ (en) The Road to globalization runs through women’s struggle: Iran and the impact of the Nobel Peace Prize, Mahmoud Monshipouri, World Affairs, été 2004, p.8. citation tirée d’une interview avec l’auteur

Bibliographie

- Pierre Briant, Histoire de l’Empire perse, de Cyrus à Alexandre, 1996 [détail des éditions]

- (fr) Pierre Huyse, La Perse antique, éditions Les Belles Lettres, Paris, 2005, 298 p. (ISBN 2-251-41031-7)

- (fr) Azadeh Kian-Thiébaut, Les femmes iraniennes entre islam, État et famille, Maisonneuve et Larose, Paris, 2002, ISBN 2-7068-1614-7

- (fa) Piyrnia, Mansoureh. Salar Zanana Iran. 1995. Maryland: Mehran Iran Publishing.

- (fa) Women under the Shadow of Patriarchy, Noushine Ahmadi-Khorassani, Women’s Cultural Center, Téhéran, 2002.

- (en) Brosius, Maria. Women in Ancient Persia, 559-331 B.C. Oxford Classical Monographs. Oxford Oxford University Press (UK), 1998.

- (en) Cosmetics, Zhala Mottahed et Eqbal Yaghmāi, Encyclopaedia Iranica.

- (en) The Sacred Law of Islam: A Case Study of Women’s Treatment in the Islamic Republic of Iran’s Criminal Justice System , Hamid Kousha, Ashgate/Dartmouth, Londres,, 2002, ISBN 1-8401-4729-6

- (en) Women’s Islam: Religious Practice among Women in Today’s Iran, Zahra Kamalkhani, Kegan Paul International, Londres, 1998, relié, vii, 203 p. ISBN 0710305990.

- (fa) The Experience of Islamic Feminism in Iran. Mahboubeh Abbas-Gholizadeh, Farzaneh, vol, 5. No. 10, hiver 2001: 3-6.

- (en) Women in Iran from 1800 to the Islamic Republic, Lois Beck, Guity Nashat, University of Illinois, 2004. ISBN 0252029372

Cet article comprend des extraits des Country studies de la Bibliothèque du Congrès américain, qui sont dans le domaine public. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées et s’il ne contient pas de propos qui vont à l’encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

Pour aller plus loin

Articles connexes

- Culture de l’Iran

- Shirin Ebadi

- Anahita, Déesse.

- Avortement en Iran

- Planning familial en Iran

- Droits de l’homme en Iran

Liens externes

- (fr) Unité de recherche Iran et Monde iranien du CNRS.

- (fr) Articles traitant des femmes iraniennes de la revue Abstracta Iranica

- (fr) Femmes sous lois musulmanes, réseau international qui offre information, solidarité et soutien à toutes les femmes dont l'existence est régie et conditionnée par des lois et coutumes censées être dérivées de l'Islam.

- (fr) Rubrique Femmes de oumma.com

- (en) Les femmes dans l’Iran antique (CAIS)

- (en) Iran Women: Un portail très complet sur les femmes iraniennes (Parstime.com)

- (fa) Center of Women Partnership Affairs of the presidential office (Centre pour les organisations de femmes du bureau du président de la République Islamique)

- (en) Iran Women’s Study Foundation (Fondation pour les études sur la femme iranienne)

- (en) "Des femmes iraniennes contre le clergés: islamistes et laïques pour la premiere fois unies", Azadeh Kian Thiébaut in Le monde diplomatique, Paris, novembre 1996.

- (fa) La position de la femme en Iran

- Portail de l’Iran

- Portail des femmes

Catégories : Société iranienne | Condition féminine | Droits de l'homme en Iran | Histoire des femmes

Wikimedia Foundation. 2010.