- Facteur d'orgues

-

Orgue

L'orgue est un instrument de musique multiforme dont les caractéristiques communes sont :

- d’être joué à l’aide d’un ou de plusieurs claviers et le plus souvent d’un pédalier ;

- de produire les sons à l’aide d’ensembles de tuyaux sonores alimentés par une soufflerie, appelés « jeux » ou « registres », ou d'imiter ce type de sonorités.

Propriétés littéraires du mot

Étymologie

Le mot orgue vient du grec οργανον (organon) (en latin organum), signifiant outil ou instrument (recouvrant par là la notion d’instrument de musique, mais sans lien direct avec l’orgue). L’organa du Moyen Âge désignait aussi bien une polyphonie liturgique que le service religieux lui-même.

L’instrument a également reçu de nombreuses appellations métaphoriques : roi des instruments (expression attribuée à Guillaume de Machaut) ;[réf. nécessaire] ancilla Domini, servante du Seigneur ; mais aussi, plus péjorativement, cornemuses du diable.[réf. nécessaire]

Terminologie

Le mot orgue est du genre masculin au singulier. Cependant, au pluriel il peut être soit féminin en parlant d’un seul instrument (de belles orgues, les grandes orgues de Notre-Dame de Paris), soit masculin en parlant de plusieurs instruments (les orgues fabriqués par Clicquot,les beaux orgues de Paris).

Orgue partage cette particularité avec les termes amour et délice.

Histoire

Mythologie et préhistoire de l’orgue

On s’accorde à dire que le premier orgue a été inventé par un Grec d’Alexandrie, Ctésibios, au IIIe siècle av. J.-C. Cet ancêtre fonctionnait avec de l'eau et reçut le nom d’hydraulos, ou hydraule, c’est-à-dire » l'aulos qui fonctionne avec de l’eau.

Mais la préhistoire mythologique de l’orgue commence avec la figure grecque du satyre Marsyas, un joueur d’aulos, le « patron » des futurs organistes, qu’on sait avoir été en lutte avec Apollon, le « patron » des joueurs de lyre, et donc des clavecinistes modernes et des harpistes.

Pétrone, dans son Satyricon nous apprend qu'au cirque, l'hydraule accompagnait les courses de chars.[1]

De petits orgues comparables à nos orgues dits de Barbarie furent en usage chez les Romains, notamment dans les théâtres ; ceci explique la méfiance des premiers évêques chrétiens à l’égard des joueurs d’instruments et des musiciens, toutes catégories confondues. Néron aurait découvert cet instrument pendant un voyage en Grèce, il fit vœu d'en jouer pour célébrer son triomphe si la victoire lui était donnée sur les Gaulois lors de la sédition de 67. Ses successeurs, Élagabal, Sévère Alexandre, Gallien, furent de fervents admirateurs de l’orgue.

Plusieurs fragments d'orgue d'époque romaine ont été retrouvés, dont celui d'Avenches[2] en Suisse.

À Byzance, l’orgue devient un instrument de la pompe impériale après le transfert du siège de l’Empire romain du fait des invasions barbares. Un orgue a été offert par une ambassade de Constantin V, empereur de Byzance, à Pépin le Bref en 757. Cette réintroduction de l’instrument en Occident, qui avait disparu après les invasions barbares, n’a d’abord servi qu’à rehausser la pompe profane des palais.

Ce n’est que plus tard qu’il fait progressivement son entrée dans l’église catholique : dans les cloîtres d’abord (comme « guide-chant ») au XIe siècle, puis au XIIe siècle dans les églises, vraisemblablement sous l’impulsion du pape Sylvestre II[réf. nécessaire], qui aurait construit un orgue encore visible dans la cathédrale de Reims au XIIe siècle. Cette entrée, bien que progressive, ne se fit pas sans causer du trouble et des polémiques ainsi que des litiges plus ou moins passionnels entre organistes.[réf. nécessaire] Au XIIIe siècle, les grandes églises européennes rivalisent entre elles : elles agrandissent leurs instruments ou en construisent de nouveaux. L’orgue est définitivement reconnu par le monde religieux.

Histoire de l’orgue à tuyaux

On peut désigner ainsi les instruments disposant d’un sommier, organe central supportant les tuyaux et distribuant le vent dans ces tuyaux sous l’action des touches, le mouvement étant transmis de façon exclusivement mécanique.

La diffusion de l’orgue dans les églises ne devient importante qu’en liaison avec celle de la polyphonie à 4 parties. La période de l’orgue baroque s’étend approximativement du début du XIVe siècle au milieu du XVIII siècle. Au cours de cette période de quatre siècles et demi, les progrès techniques accompagnent et suscitent le développement du répertoire, aboutissant à une apogée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles dans les principaux centres européens : Italie, France, pays germaniques, Pays-Bas, Angleterre et Espagne.

Du milieu du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, l'orgue va complètement disparaître du registre musical ( ainsi que le clavecin ) au profit de l'orchestre symphonique, même dans le registre religieux, d'où les non-faits de factures d'orgues lors de cette période.

Au XIXe siècle, l'orgue renaît avec l'apparition du style musical romantique et par la même occasion de la facture du même nom. La facture romantique dont l'orgue de la cathédrale de chambéry renoue avec les progrès technologiques, sous l'impulsion notoire d'Aristide Cavaillé-Coll : ces progrès concernent au premier chef les modes de transmission et la production du vent, mais aussi l'esthétique musicale. Les compositeurs à l'utiliser a l'époque seront notamment César franck et Félix Mendelssohn Bartoldy.

Le XXe siècle voit un interêt grandissant et une redécouverte des instruments anciens. Ce mouvement initié en Allemagne dans les années 1920 va être poursuivit en France jusqu'à nos jours : il s'agit du mouvement de l'orgue néo-baroque. Dans un premier temps, il va constituer une esthétique nouvelle tentant une synthèse des orgues du XIXe aux styles antérieurs. Puis plus tard, on se met à construire des orgues dans les styles d'avant le XIXe s. que l'on redécouvre. Ce mouvement se fait en parallèle avec un vaste chantier de restauration du patrimoine organistique au titre des monuments historique.

De nos jours, de nouvelles créations, poussées par le retour des orgues dans les salles de concert (notamment au Japon et aux USA), s'inscrivent dans la continuité de l'orgue néo-baroque, en y apportant des technologies nouvelles grâce à l'informatique ou le numérique.

Le plus ancien des facteurs d'orgues du monde, encore en activité, est la "Manufacture de Grandes Orgues de Rambervillers". Elle est née 1750, à Rambervillers, dans les Vosges.

Caractéristiques et particularités

L’orgue se distingue de tous les autres instruments de musique par un certain nombre de caractéristiques qui le rendent à la fois unique en son genre et exceptionnel par bien des aspects.

- Il peut être monumental, aussi grand qu’une maison de plusieurs étages.

- Sa tessiture est la plus large de tous les instruments et englobe celle de tous les instruments. Un orgue de dimension moyenne comporte généralement des jeux allant du 16 pieds au 1 pied (les petits tuyaux des mixtures), ce qui lui donne une tessiture allant de 33 Hz (premier ut grave du jeu de 16 pieds) à 16 000 Hz (fréquence produite par la note la plus aiguë d’un larigot ou d’un rang de mixture). Sur un orgue plus imposant, on peut trouver un ou plusieurs jeux de 32 pieds, voire un jeu de 64 pieds (très rare). La note la plus grave d’un jeu de 32 pieds (toujours un ut) fait entendre 16,5 Hz et le premier ut du jeu de 64 pieds produit une onde sonore quasiment inaudible de 8,25 Hz.

- L’orgue est le seul instrument qui peut offrir au musicien une console comportant plus de deux claviers (quelques très rares clavecins et harmoniums en comportent trois, mais ce sont des exceptions) et pouvant aller jusqu’à sept claviers.

- Bien qu’il ait existé des pianos et des clavecins avec pédalier, aujourd’hui tombés dans l’oubli, et en dehors de la batterie, l’orgue est le seul instrument qui se joue à la fois avec les mains et les pieds et qui dispose d’un grand pédalier permettant la virtuosité (les carillons ont des petits pédaliers qui ne dépassent guère l’étendue d’une octave).

- Les claviers de l'orgue peuvent être muets. En effet, si aucun registre de jeu n'est tiré, l'enfoncement d'une touche n'émet aucun son.

- Par ses possibilités largement supérieures aux autres instruments de musique, l’orgue peut remplacer un orchestre à lui seul.

- Toutefois, il peut aussi servir à l’accompagnement, dans le continuo (on utilise alors un positif, petit orgue à un seul clavier et sans pédalier), ou en formation dans des œuvres telles que :

- concertos pour orgue et orchestre (Haendel, Michel Corrette, Francis Poulenc…) ;

- symphonies avec orgue (François-Joseph Fétis, Camille Saint-Saëns, Joseph Jongen, Aaron Copland…) ;

- duos orgue et piano, orgue et clavecin, orgue et accordéon où les instruments sont traités de manière égale, à la différence du genre concerto dans lequel il y a toujours opposition entre un soliste et un accompagnateur ;

- duos orgue et trompette, orgue et bombarde, orgue et flûte, etc. où il joue seulement le rôle d'accompagnateur ;

- on trouve également des œuvres écrites pour deux orgues (Padre Antonio Soler, Jean Langlais) où chaque instrument va être tour à tour soliste et accompagnateur.

- L’orgue est également l’instrument de prédilection des improvisateurs, sur lequel tous les grands organistes ont fait et continuent à faire preuve de virtuosité, tels Charles Tournemire, Marcel Dupré, Pierre Cochereau, Michel Chapuis, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre, Olivier Latry, Pierre Pincemaille, Daniel Roth, Jean Guillou, etc.

Description générale

Les plus petits instruments prennent la forme d’un meuble unique regroupant tous les éléments : console (claviers et autres commandes), soufflerie, sommier et tuyauterie dans un même ensemble de menuiserie.

En ce qui concerne les instruments fixes, il est courant que la console soit séparée des éléments sonores regroupés dans ce qu’on appelle le « buffet d’orgue ». Un exemple de ce type de construction est l’orgue actuel de Notre-Dame-de-Paris : un seul buffet visible renfermant divers plans sonores : Positif, Grand-Orgue, Récit (expressif), Grand Chœur, Solo et Pédale. La console est en avant du buffet, l’organiste regardant vers la nef. Il peut y avoir aussi plusieurs buffets distincts. Le plus souvent deux sont visibles :

- le petit buffet placé généralement en avant sur la tribune : c’est le « Positif » qui renferme le plan sonore du même nom. Sur certains instruments - rares - le Positif est expressif.

- le grand buffet, en retrait du buffet de Positif, comportant les autres plans sonores (Grand Orgue, Récit, Bombarde, Solo et Pédale, pour ne citer que quelques exemples français). Dans ce type de construction, la console est le plus souvent dite « en fenêtre », ce qui veut dire qu’elle tourne le dos au buffet de Positif et à la nef et qu’elle est légèrement encastrée dans la base du grand buffet, ce qui nécessite une découpe dont la forme fait songer à celle d’une fenêtre. L’orgue de l’église Saint-Eustache à Paris, avec ses deux buffets dessinés par Victor Baltard, l’architecte des Halles de Paris, illustre ce type de construction.

Dans les églises et les cathédrales, le grand orgue peut être situé à différents endroits, plus ou moins favorables à l’acoustique :

- en tribune, au-dessus du portail occidental (position la plus commune) ;

- en nid d’hirondelle, sur un côté de la nef (cathédrale de Chartres, Strasbourg), ou dans le transept ;

- dans le triforium (coursive située au-dessus des nefs latérales), comme la Cathédrale Saint-Étienne de Metz, disposition suspendue plus courante en Espagne.

Il y a souvent, dans les grands monuments, un « orgue de chœur » plus petit situé dans cette partie de l’église, sur un des côtés ou dans le chevet, au sol ou en tribune.

Buffet

Les orgues d’église ont souvent un rôle décoratif important.

Le buffet, dont les deux fonctions initiales sont de cacher et protéger, joue également un rôle essentiel de porte-voix et de résonateur ; il constitue souvent chez les anciens une œuvre d’ébénisterie très travaillée témoignant du style de son époque, alternant parties de menuiserie richement sculptée et espaces occupés par les tuyaux de montre disposés en plate-faces et tourelles de nombre varié (2, 3, ou plus). Dans la tradition française, le bois est généralement brut ; chez les allemands, les italiens, les hollandais, la décoration fait souvent appel à la peinture et la dorure. Les décorations y sont parfois exubérantes.

Dans la facture moderne, le buffet est souvent assez dépouillé et tend à mettre en valeur les tuyaux de montre comme principal élément décoratif. Il va même parfois jusqu’à disparaître durant quelques décennies, des années 1930 à 1960.

Mécanisme

Console

C’est l’organe de commande de l’instrumentiste. La console regroupe :

- le ou les claviers, superposés et étagés en retrait l’un par rapport à l’autre de bas en haut ;

- le pédalier, s’il existe ;

- les appels de registres, disposés généralement de part et d'autre des claviers ou bien sur un seul côté ou au-dessus ;

- les accouplements qui permettent d'accoupler entre eux les claviers ;

- les tirasses qui permettent d'accoupler les claviers au pédalier ;

- le banc sur lequel s'assoit l'organiste et qui surplombe le pédalier.

Les claviers commandent chacun des plans sonores de l’orgue : Grand Orgue, Positif (éventuellement dorsal), Récit (le plus souvent expressif), Écho ou Grand-Chœur, Bombarde ou Solo dans les orgues à 5 claviers. Ces noms peuvent d’ailleurs varier. Ils comprennent en principe, de nos jours, 56 ou 61 notes.

L’accouplement permet de jouer simultanément les touches de deux ou plusieurs claviers en n’en touchant qu’un seul, et donc d’actionner simultanément l’ensemble des registres qui leur sont associés. On réserve le terme de tirasse à l’accouplement des claviers avec le pédalier.

Les marches (ou notes, ou touches) du pédalier peuvent être disposées parallèlement avec des marche longues (« à l’allemande »), parallèlement avec des marche courtes (« à la française ») ou rayonnantes (« en éventail ») théoriquement pour faciliter le jeu : en fait le pédalier en éventail est surtout diffusé aux États-Unis et on le trouve aussi en Grande-Bretagne. De nos jours le pédalier comporte en général 30 marches (Do 1 à Fa 3), parfois 32 (Do 1 à Sol 3).

À l’origine, la console est liée au buffet et on la dit en fenêtre quand on peut la fermer par des volets ou des portes. Elle peut aussi bien se trouver sur la face avant que sur l'un des côtés du buffet. Elle peut, par exemple, être orientée de telle façon que l’organiste regarde vers le chœur de l’église. Dans de rares cas, elle se trouve à l’arrière. Avec l’évolution des techniques de traction (pneumatique et électrique), elle peut être séparée du buffet pour devenir une pièce indépendante de l’instrument, offrant plus de liberté pour son placement. Par exemple, le grand orgue de l’église Saint-Eustache de Paris possède deux consoles, l’une en tribune à traction mécanique, l’autre, électrique et mobile, au niveau du sol à l’entrée de la nef (côté gauche). Ce type de consoles parfaitement mobiles offre aux interprètes la possibilité de jouer, dans de très bonnes conditions, avec orchestre ou d’autres instruments solistes en permettant une parfaite écoute de l’instrument.

L’informatique a également apporté sa contribution au mode de fonctionnement de l’orgue. Plusieurs tâches sont affectées à l’ordinateur. Il est l’assistant pour la registration et s’occupe de changer les jeux suivant une programmation établie par l’organiste, pendant que ce dernier est occupé à jouer : c'est le combinateur. Il permet aussi d’enregistrer et de restituer ce qui a été joué. Le grand orgue de Notre-Dame de Paris en est un exemple. Des expériences ont eu lieu permettant au même interprète de jouer simultanément plusieurs instruments éloignés par le biais des télécommunications.[réf. nécessaire]

Soufflerie

La soufflerie traditionnelle était constituée de grands soufflets généralement en forme de coin, actionnés à la main ou aux pieds par un ou plusieurs assistants (jusqu’à dix)[réf. nécessaire]. En raison de la place occupée par cette installation dans les orgues importants, elle était souvent reportée dans un local contigu de la nef. Plus habituellement, elle est sise derrière l’orgue, voire dans le soubassement du buffet. De nos jours, la production de l’air sous pression est confiée à un ventilateur électrique, à de rares exceptions près (reconstitutions d’instruments historiques) ; le bruit du moteur doit évidemment être aussi faible que possible, et il convient, pour des questions de température, que l’air soit aspiré dans le même environnement que l’orgue qu’il alimente. On a cherché aussitôt que possible à s’affranchir de la main-d’œuvre souvent difficile à mobiliser lorsque l’organiste voulait jouer, en mécanisant le fonctionnement des soufflets pompes à l’aide de la machine à vapeur ou même de la force hydraulique, puis du moteur électrique. L’électricité et le ventilateur plus encore ont été, du point de vue de la simplicité et de la fiabilité, des progrès appréciables.

L’air mis sous pression, le vent en termes de facture d’orgue, est dirigé vers un (ou plusieurs) réservoir à soufflet, en forme de coin (les tables inférieures et supérieures sont liées par une charnière), ou à table parallèle ; ce soufflet a pour fonction d’établir une pression du vent constante au moyen de poids disposés sur la table supérieure ; il doit aussi éliminer les variations brusques de pression préjudiciables à la qualité du son émis, variations qui surviennent lorsque l’organiste joue des accords répétés par exemple. Il est précédé par un régulateur dont il commande mécaniquement l’action. Ce régulateur sert à contrôler en permanence la quantité d’air introduite dans le soufflet, en fonction de la consommation d’air induite par le jeu plus ou moins fourni de l’organiste. Son principe peut être basé sur l’ouverture variable d’une soupape ou d’un volet à rouleau par exemple.

Le facteur d’orgues peut même adjoindre sur les porte-vents des antisecousses, pour parfaire l’égalité de la pression. Ce sont de petits soufflets ou tablettes mobiles mis en équilibre par la pression de l’air. À l’opposé, un autre dispositif, appelé tremblant, est destiné au contraire à faire onduler le vent et donc le son des tuyaux de manière régulière, pour apporter un caractère expressif à certaines pièces musicales. Le tremblant peut fonctionner « dans le vent », à l’aide d’un simple volet mobile obturant partiellement un porte-vent et animé d’un battement produit par le passage de l’air, ou « à vent perdu », il crée alors des échappements d’air répétés (dispositif bruyant).

Certains grands instruments disposent de pressions d’air différentes pour chaque sommier. En ce cas, chacun d’entre eux dispose de son propre réservoir à soufflet régulateur disposé à proximité ; cette régulation de la pression peut même être localisée dans le sommier lui-même, selon un dispositif apparu au milieu du XXe siècle.

Le vent est ensuite distribué depuis le réservoir régulateur à l’ensemble des sommiers à l’aide d’un réseau parfois complexe de porte-vents. Il s’agit de canaux usuellement en bois, de sections carrées ou rectangulaires adaptées aux besoins en air des sommiers qu’ils alimentent.

La soufflerie doit dans son ensemble répondre aux besoins en vent de l’orgue qu’elle fournit. Ainsi, les anciens orgues présentaient souvent des déficiences en la matière, en raison du sous dimensionnement de certains éléments de distribution ou de pompes insuffisamment performantes. Bien des éléments entrent en ligne de compte pour le calcul des besoins en vent d’un orgue : le nombre de ses jeux, le type d’harmonisation pratiquée (plus ou moins consommatrice de vent), la conception stylistique même de l’instrument ; les facteurs d’orgues n’ont eu de cesse de parvenir à maîtriser l’alimentation du vent des instruments au cours des siècle ; à cet égard, Aristide Cavaillé-Coll développe au XIXe siècle des solutions techniques novatrices (soufflets à plis multiples entre autres) pour assurer une production importante de vent parfaitement régulé et stabilisé.

Sommier

C’est le cœur de l’instrument car c’est lui qui fournit l’air sous pression aux tuyaux sonores en fonction des touches actionnées et des registres sélectionnés par l’organiste. Le sommier est la partie la plus délicate de l’orgue, car il doit assurer une distribution parfaite et équilibrée du « vent » (air sous pression) venant de la soufflerie et la distribuer aux registres sélectionnés, sans fuites d’air qui pourraient faire « corner » l’instrument. L’étanchéité doit en être parfaite, ainsi que l’« attaque » des notes.

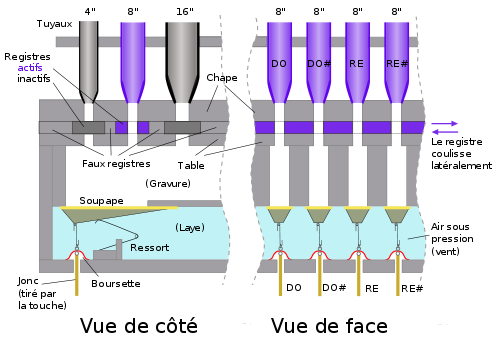

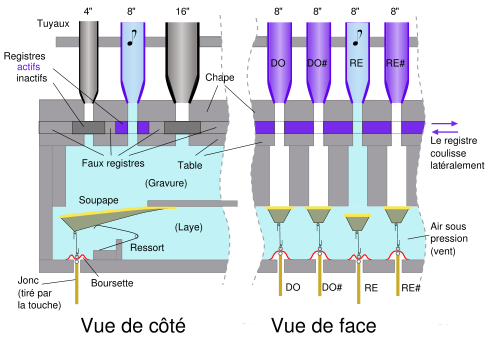

Le vent arrive à la partie inférieure du sommier dans une sorte de caisson étanche (la laye) dont il peut sortir par des soupapes actionnées par l’organiste. La tige qui tire une soupape pénètre dans la laye au travers d’une boursette en cuir très souple qui assure l’étanchéité tout en permettant le mouvement.

Lorsqu’une soupape s’abaisse, l’air pénètre dans un autre espace, la gravure, qui dessert l’ensemble des tuyaux correspondant à la note sélectionnée. La gravure est surmontée de bas en haut :

- par une table percée de trous en face de chacun des tuyaux ;

- par les registres, planchettes de bois allongées et percées de trous qui coulissent sur la table, perpendiculairement à la gravure ;

- par une chape comparable à la table, et qui supporte la base des tuyaux.

La position du registre, tiré ou poussé, met en communication, ou non, la gravure avec le ou les tuyaux correspondants : l’air traverse alors, par les trous mis en regard, la table, le registre et la chape.

Un tuyau est donc sélectionné, et résonne, lorsque son registre est en position adéquate et que l’on appuie sur la touche qui le commande.

Transmission

On appelle transmission l’ensemble des organes qui transmettent aux soupapes situées dans le sommier le mouvement de la touche qui est appuyée par l’organiste. Les mêmes principes s’appliquent au maniement des registres situés dans le sommier et actionnés depuis la console (mais avec moins de contraintes).

À l’origine, la transmission était purement mécanique et se composait d’un ensemble de leviers, de renvois en équerre, de tringles mobiles appelées vergettes, reliant l’arrière de la touche à la soupape. Cette technologie (toujours en usage aujourd’hui) demandait une grande minutie de réalisation pour que le mouvement soit précis et le mécanisme le plus léger possible au toucher. La réduction des frottements avait une grande importance, et tout ici nécessitait que la console soit le plus près possible du sommier : l’organiste jouait presque toujours en tribune. Le mécanisme était le plus simple lorsque le clavier était tout près du sommier : toutefois l’écartement des touches étant nécessairement plus petit que celui des soupapes (en raison de l’espacement des tuyaux), le mécanisme minimal nécessitait ce qu’on appelle l’abrégé. Ce principe de transmission reste en usage aujourd’hui, bénéficiant des connaissances et des moyens de fabrication modernes.

À partir du XIXe siècle, les principes de transmission se multiplient :

- mécanique assistée par une machine Barker. Un système d’assistance pneumatique (fonctionnant avec le vent de l’orgue), inséré entre le clavier et les soupapes correspondantes, permet de limiter l’effort nécessaire à l’enfoncement des touches.

- pneumatiques : c’est l’air sous pression qui sert à véhiculer les commandes ;

- électropneumatique (combinaison des deux précédents : soupapes actionnées par l’air sous pression libéré par une autre soupape actionnée par électroaimant) ;

- électriques : les soupapes sont actionnées par des électroaimants dont le courant de service est commandé par les touches du clavier ;

Ces dispositifs éliminent certains inconvénients de la transmission mécanique mais distancient l’interprète des organes sonores et le privent de la qualité du toucher propre à cette dernière.

Registres

Les orgues se caractérisent et se différencient les uns des autres par leurs jeux. Bien qu'on désigne communément les différents timbres de l'orgue sous l'appellation « jeu » ou « registre », ces deux mots ne sont pas exactement synonymes. Le jeu désigne l'ensemble des tuyaux produisant le même timbre, à raison d'un tuyau par note. Certains jeux peuvent être constitués de plusieurs rangs de tuyaux (mixtures ou cornets par exemple) et il y aura donc plusieurs tuyaux par note. Le registre, pour sa part, désigne plutôt le mécanisme qui permet d'appeler le jeu, c'est-à-dire le tirant visible à la console et la tringlerie permettant de transmettre l'action jusqu'au sommier.

Il existe plusieurs types de mécanismes pour actionner un registre :

- Le registre mécanique est le plus simple et le plus ancien : le tirant est relié mécaniquement au registre. Il suffit de le tirer vers soi pour ouvrir le registre et de le repousser pour le fermer. Dans l'orgue classique italien, le registre est un levier qui se déplace latéralement (généralement de gauche à droite) et que l'on bloque dans une encoche. En le sortant de son encoche, il est rappelé à sa position d'origine par un ressort. C'est le système le plus sûr et le plus robuste. Raison pour laquelle les facteurs d'orgue d'aujourd'hui privilégient les registres mécaniques.[réf. nécessaire]

- Le registre pneumatique : l'appel peut se faire par un tirant ou par un domino à bascule. La tringlerie est remplacée par un tube qui envoie de l'air sous pression vers un piston placé dans l'axe du registre qu'il ouvre ou qu'il ferme. Efficace quand il est bien entretenu, ce système est cependant fragile, la moindre fuite d'air le rendant inopérant.

- Le registre électromagnétique : l'appel peut se faire avec n'importe quelle forme de contacteur électrique (domino, langue de chat, tirant, bouton tactile). L'action est transmise par des fils électriques vers le moteur de registre qui est un électro-aimant à deux positions, ouvert et fermé.

Tuyaux

L’émission sonore est assurée par des tuyaux qui reçoivent, à leur base, l’air sous pression venant du sommier. Le plus souvent, les tuyaux ont une position verticale ; ils peuvent aussi être disposés horizontalement (disposition en éventail dite « en chamade » souvent usitée en Espagne).

Les tuyaux diffèrent entre eux par de nombreux paramètres :

- la matière : En général : en bois (chêne, pins, sapins, bois exotiques...) et métal (alliage d’étain et de plomb le plus souvent, zinc, cuivre. Mais on trouve parfois d'autre matériaux : l’or (en placages), du verre, du bambou (célèbre orgue de bambou aux Philippines), et parfois même du carton, du papier mâché, de la matière plastique comme le pvc. ;

- la longueur qui détermine la hauteur de la note émise ;

- le diamètre, qui agit sur le timbre ;

- tuyau ouvert ou tuyau fermé à l’extrémité supérieure ;

- la forme, cylindrique, conique, fuselée, carrée, triangulaire ou autre ;

- l’organe sonore (jeu à bouche ou à anche).

Les tuyaux se répartissent en deux grandes catégories :

- les jeux à bouche, comprenant les fonds et bourdons, les ondulants, les mutations simples, les mutations composées et les mixtures ;

- les jeux d'anche, caractérisés par la présence d’une languette métallique qui vibre à la base du tuyau.

Jeux à bouche

Le principe de fonctionnement est celui de la flûte à bec

- les fonds : tuyaux ouverts, appelés montre lorsqu’ils sont présentés en façade de l’instrument. Leur longueur est exprimée en pieds (théoriquement 32.47325 cm qui était la longueur du pied du roi). Les plus graves (32 pieds pour la note la plus grave) mesurent environ 10,40 mètres. Il existe aussi un orgue, le seul au monde, qui se trouve aux États-Unis et qui dispose d'un jeu appelé Sonus profunda qui est un 64 pieds, donc une octave plus grave que les 32 pieds très répandus en France. Cette longueur correspond à la partie sonore, au-dessus de la bouche. Les plus aigus mesurent 1/32 de pied, soit environ 1 cm. Le diamètre est un paramètre important de leur timbre : les tuyaux étroits forment les jeux gambés au timbre mordant, le diamètre intermédiaire est celui des principaux au timbre plein (prestant, doublette…), le diamètre large est celui des jeux flûtés.

- les tuyaux bouchés (les bourdons) ont une sonorité plus sourde. Parce qu’ils sont bouchés, ils émettent des sons d’une octave plus grave qu’un tuyau ouvert de même dimension, mais perdent en harmoniques.

- les mixtures sont formées de plusieurs rangs de tuyaux groupés de façon indissociables et qui émettent ensemble des sons riches en harmoniques supérieurs : on parle de fourniture, de cymbale et de plein-jeu, en indiquant le nombre de rangs de tuyaux, ils permettent de former le plenum.

- les jeux de mutations émettent des sons différents de la note jouée tel le nazard faisant entendre la quinte. La tierce, la septième et la neuvième en sont d'autres exemples : ils sont destinés à être associés à d’autres jeux pour en modifier la couleur.

- les mutations composées sont formées de plusieurs rangs de tuyaux groupés de façon indissociables et qui émettent ensemble des combinaisons harmoniques : ces jeux sont peu nombreux et très typés, on trouve essentiellement la sesquialtera, le cornet, le carillon et la théorbe.

- les jeux ondulants constituent encore une particularité inventée pour l'orgue, mais utilisée par la suite dans l'harmonium et l'accordéon. Il s'agit généralement de deux jeux identiques désaccordés d'un coma l'un par rapport à l'autre, ce qui provoque un effet d'ondulation. Les plus connus ont pour noms Unda Maris, Voix Céleste, Flûte Céleste, Voce Flebile.

Jeux d'anche

Nous pouvons distinguer immédiatement, deux types de jeux d'anches. Les jeux à anches battantes et les jeux à anches libres.

Le principe de fonctionnement de l'anche battante s’apparente à celui de la clarinette de l'orchestre : une languette en laiton (l’anche) à laquelle l’harmoniste donne une courbure particulière, entre en vibration sur une gouttière ou "canal" sur laquelle elle est maintenue par un coin en bois dur ; son timbre est amplifié par un corps de métal ou de bois, conique, cylindrique ou de formes diverses en fonction du timbre recherché. La longueur et la forme de ce corps ont donc une influence sur le timbre, mais plus sur la hauteur de note, contrairement aux jeux de fonds. L’accord s’effectue à l’aide de la rasette, petite tige de métal permettant de modifier la longueur battante de l’anche, et ainsi sa fréquence vibratoire. Dans le tuyau d’orgue, la languette claque violemment à chaque vibration sur le canal (ce qui s’entend aisément dans les notes les plus graves d’un jeu de 32 pieds par exemple).

Les jeux à anches libres fonctionnent sur le même principe que l'harmonica, l'harmonium ou l'accordéon.

- Familles de jeux d'anche

Le caractère des jeux à anche peut être très varié : ces registres imitent parfois des instruments à vent de l'orchestre (le cromorne, la clarinette, le hautbois, le basson...) ; d’autres présentent un corps de tuyau très raccourci, tels les jeux de régale, au timbre pincé, imitant le cri du corbeau. De plus le caractère change d'une époque à une autre et d'un pays à l'autre : par exemple le timbre peut être éclatant pour la trompette française, ou plus sourd pour la trompette allemande ;.

On peut classer les jeux d'anche de la famille des anches battantes en trois catégories :

- les anches battantes qui forment un ensemble que l'on appelle "le grand-chœur", plutôt puissantes, dont le résonateur, de forme conique, a une taille « normale », c’est-à-dire de même longueur qu’un tuyau à bouche ouvert produisant la même note. Cette famille comprend : Contrebombarde, Bombarde, Trompette, Clairon, Ophicléide, etc. ;

- les anches bassonantes dont le caractère est donné par le type d'anche employé (à larmes ou battantes harmonisées plus en douceur) : les bassons (corps coniques de longueur réelle ou acoustique de 1/2 longueur) ; les autres jeux qui possèdent un résonateur plus évasé sur le haut comme le Hautbois ou le Chalumeau, etc. ;

- les anches à corps courts (dites cruchantes) dont le résonateur est cylindrique, ou de formes diverses, raccourci, parfois partiellement obturé ou surmonté par un chapeau pouvant adopter des formes variées. Cette famille comprend : Cromorne, Clarinette, Douçaine (résonateur 1/2 hauteur), Voix humaine, Musette, Ranquette et Régale

Autres types de registres

Les orgues ne produisent pas le son uniquement avec de l’air et des tuyaux. Il existe de nombreux instruments qui disposent également de registres de percussions et divers accessoires de bruitages.

On les rencontre dès l'époque de la renaissance, ou des mascarons situés sur les buffets produisaient un effet pittoresque de percussion grâce à une pédale actionnée par l'organiste (exemple : l'orgue de Saint-Savin dans les Hautes-Pyrénées). En Allemagne, on trouve régulièrement des accessoires comme le glockenspiel, le coucou, le rossignol, etc.

À ce titre il faut citer aussi les orgues-orchestres produits par la facture italienne au XIXe siècle. On en trouve beaucoup dans l’Italie de l’ouest, notamment dans les églises de la vallée de la Roya, en Ligurie et dans le Piémont.[réf. nécessaire] On rencontre principalement les accessoires suivants : Usignolo, Viela, Rollante, Timpani, Banda militare. On y trouve également le jeu de clochettes ou carillon (Campane).

L’orgue de théâtre (ou orgue de cinéma) accueille également des jeux très typiques que l’on ne trouve que très rarement ou jamais dans l’orgue baroque et encore moins dans l’orgue d’église. Ce sont essentiellement des accessoires de bruitage : la grêle, le vent, le tonnerre, le sifflet de locomotive, la sirène, le klaxon, le rossignol. Et sur des instruments de grande taille, on trouvera également des jeux de percussions chromatiques : xylophone, vibraphone, marimba, célesta et même piano, gong, carillon, harpe et clavecin.

Les orgues géants des USA, comme l’orgue Wanamaker dont on peut voir ci-dessus la console de 6 claviers ou comme l’orgue du Convention Hall d’Atlantic City qui possède 7 claviers, disposent de nombreux jeux de percussions et bruitages.

Différents types d'orgues modernes

Plus que pour tout autre, les caractéristiques peuvent varier considérablement d’un instrument à l’autre :

- orgue bible et orgue régale ;

- caractère portatif des plus petits instruments, éventuellement transportable des « orgues positifs » (que l’on pose), ou fixe des grands instruments d’église ou de concert ;

- nombre et étendue des claviers (de un à sept) ;

- existence - ou non - et étendue d’un pédalier ;

- nombre et nature des jeux (ou registres) de 1 à plus de 400 par instrument ;

- harmonisation, adaptée au lieu (salon, auditorium, salle de concert, église, cathédrale) et au style (tempérament) ;

- type de transmission, ou de tirage des notes et des registres (mécanique, pneumatique, tubulaire, électromagnétique, électropneumatique…).

Du plus petit au plus grand

Chaque grand instrument est un ouvrage unique. Il est adapté au local qui l’abrite, à sa destination musicale ou liturgique, à l’importance du budget qui a pu lui être consacré : par nature, c’est un instrument extrêmement coûteux, que ce soit en facture, en maintenance ou en restauration. À titre d'exemple une restauration d'un orgue de type symphonique d'une cinquantaine de jeux peut coûter jusqu'à 600 000 €. À l’époque baroque, l’orgue représente un des sommets de la technologie - seuls certains instruments d’horlogerie ou de serrurerie peuvent atteindre une complexité comparable.

L’organiste fait ses exercices sur un piano, un clavicorde ou un clavecin s’il ne possède pas lui-même un orgue. Si c’est le cas, il s’agit soit d’un orgue d'étude, soit d’un orgue de salon.

Depuis le XXe siècle, il existe aussi des orgues électromécaniques, tels les célèbres orgues Hammond, puis électroniques, possédant des caractéristiques analogues en termes de clavier et de registration, mais où la production des sons résulte d’une synthèse. De nos jours, ce sont les orgues numériques dont s’équipent principalement les particuliers (organistes, étudiants d’orgue et amateurs).

Différentes esthétiques des instruments français

Orgues classiques Français

Instruments reflétant l’esthétique et les méthodes de construction des XVIIe siècle et XVIIIe siècle (traction mécanique suspendue, tuyauterie coupée au ton, éventuellement tempérament inégal).

- Orgues classiques remarquables en France : l'orgue de l'église Saint-Thomas de Strasbourg, du facteur Silbermann (1741); Albi Cathédrale Sainte Cécile (Orgue Moucherel [1736]) Cintegabelle (Moucherel, Lépine, 1742-54) ; Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux (Dom Bedos de Celles, 1748) ; Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat(Lépine, 1752) ; l'orgue de la Basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Isnard, 1774) ; Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, François-Henri Clicquot (1790)...

Orgues de transition entre l'orgue classique et romantique

Instruments construits dans la première partie du XIXe siècle, à traction mécanique directe ou machine Barker, dont la composition s’enrichit des jeux de flûte harmonique, gambes, voix céleste… mais reste inspirée de la facture classique, avec une tuyauterie coupée au ton, maintient des mutations, simples et composées.

Orgues romantiques

Instruments construits dans le milieu du XIXe siècle, où l'on voit disparaître petit à petit les caractéristiques de l'orgue classique français, au profit de la multiplication des jeux de fonds et d'anches. Orgues romantiques remarquables en France : Saint Omer, Notre Dame (Cavaillé-Coll, 1855); Paris, Sainte-Clotilde (Cavaillé-Coll, 1859) ; Saint-Denis (région parisienne) orgue de la cathédrale basilicale (1° grand-orgue romantique de Cavaillé-Coll, 1841) Bayeux, cathédrale ; Paris, Saint-Sulpice (Cavaillé-Coll, 1862). Quelques autres instruments romantiques français : Toulouse, ND de la Daurade (Poirier et Lieberknecht, 1864), Paris, Ste Elisabeth (Suret, 1853). Au Royaume Uni : Londres, St Ann's Limehouse (Gray & Davison, 1855), Salford, St Philip with St Stephen (Renn, 1829).

Orgues symphoniques

Instruments construits selon les critères musicaux de la fin du XIXe siècle, avec généralisation de l’entaille de timbre pour la tuyauterie, adoption de tailles généreuses. Omniprésence des boîtes expressives. Exemples remarquables : Cavaillé-Coll : Orléans, cathédrale (1875) ; Lyon, Saint-François (1880) ; Caen, Saint-Étienne (1885) ; Toulouse, Saint-Sernin (1889) ; Rouen, Saint-Ouen (1890) ; Metz, Saint-Eucaire (1902). Merklin : cathédrale de Murcie. Puget : Toulouse, ND la Dalbade (1888), ND du Taur (1878) ; Albi : la Madeleine (1887) ; Montpellier : ND des Tables (1884). Autres facteurs d'orgues importants en France : Debierre, Stoltz, Wenner. En Angleterre : Henry Willis 1°, W. Hill, Gray & Davison, Rushworth and Dreaper, Schültze. En Allemagne ; Sauer, Walcker, Link…

Orgues post-symphoniques

Instruments construits au début du XXe siècle, avec une généralisation des tractions pneumatique ou électrique, dont la composition conserve les critères symphoniques, avec un retour au jeux de mutations dont la fonction est cependant différente de celle de l'orgue classique, et ont pour but d'élargir la palette sonore. Exemples : cathédrales de Verdun, Arras, Angoulême, Narbonne, église saint Salvy d'Albi, église Saint Jérôme de Toulouse…

Orgues néo-classiques

Instruments construits à partir des années 1930 tendant à un retour à l’orgue classique et un rejet des caractéristiques de l'orgue romantique. Exemple : cathédrale de Soissons ; Notre-Dame à Royan…

Exemples de composition de grands instruments

Orgue baroque français

Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, par François-Henri Clicquot

Grand Orgue ut 1 à mi 5

Positif ut 1 à mi 5

Récit sol 2 à mi 5

Écho sol 2 à mi 5

Pédale la 0 à ut 3

Montre 16'

Bourdon 16'

Montre 8'

Second 8'

Bourdon 8'

Prestant 4'

Grande tierce 3' 1/5

Nazard 2' 2/3

Doublette 2'

Quarte de nazard 2'

Tierce 1' 3/5

Fourniture V

Cymbale IV

Grand cornet V

1re Trompette 8'

2e Trompette 8'

1er Clairon 4'

2e Clairon 4'

Voix humaine 8'Montre 8'

Bourdon 8'

Dessus de flûte

Prestant 4'

Nazard 2' 2/3

Doublette 2'

Tierce 1' 3/5

Plein-jeu VII

Cornet V

Trompette 8'

Clairon 4'

Cromorne 8'Flûte 8'

Trompette 8'

Hautbois 8'

Cornet VBourdon 8'

Flûte 8'

Trompette 8'Flûte 16' bouchée

Flûte 8'

Flûte 4'

Bombarde 16'

Trompette 8'

Clairon 4'Orgue baroque allemand

Orgue de l’église Saint-Nicols d’Altenbruch, par Johann Heinrich Klapmeyer

Hauptwerk Brustwerk Rückpositiv Pedal Quintadöhn 16'

Prinzipal 8'

Gedackt 8'

Octav 4'

Waldfloit 2'

Mixtur V

Zimbel III

Trommeth 8'

Vox Humana 8'Gedackt 8'

Gedackt 4'

Super Octav 2'

Quint 1' 1/2

Scharff III

Knop Regal 8'Prinzipal 8'

Gedackt 8'

Quintadöhn 8'

Octav 4'

Gedackt 4'

Nasat 3'

Super Octav 2'

Blockfloit 2'

Sesquialtera II

Scharff IV

Dulzian 16'

Kromphorn 8'Untersatz 16'

Prinzipal 8'

Gedackt 8'

Octav 4'

Mixtur IV

Posaun 16'

Trommeth 8'

Corneth 2'Orgue symphonique français

Orgue de l'église Saint-Sulpice de Paris, par Aristide Cavaillé-Coll

5 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Transmission mécanique des notes assistée par 7 machines Barker.

Grand-Chœur Grand-Orgue Positif Récit Expressif Solo Pédale Salicional 8'

Octave 4'

Fourniture IV

Plein-Jeu IV

Cymbale IV

Cornet V

Clairon-Doublette 2

Bombarde 16

Basson 16

1re Trompette 8

2e Trompette 8

Basson 8

Clairon 4Montre 16

Principal 16

Bourdon 16

Flûte Conique

Bourdon 8

Montre 8

Diapason 8

Flûte Harmonique 8

Flûte Traversière 8

Flûte à pavillon 8

Grosse Quinte 5 1/3

Prestant 4

Doublette 2Laye de fonds

Violon-Basse 16

Quintaton 16

Salicional 8

Viole de Gambe 8

Unda Maris 8

Quintaton 8

Flûte traversière 8

Flûte douce 4

Flûte octaviante 4

Dulciane 4Laye de combinaisons

Quinte 2 2/3

Doublette 2

Tierce 1 3/5

Larigot 1 1/3

Piccolo 1

Plein-Jeu III-IV rangs

Basson 16

Baryton 8

Trompette 8

Clairon 4Laye de fonds

Quintaton 16

Diapason 8

Violoncelle 8

Voix Céleste 8

Bourdon 8

Prestant 4

Doublette 2

Fourniture IV rangs

Cymbale V rangs

Basson-Hautbois 8

Cromorne 8

Voix Humaine 8Laye de combinaisons

Flûte harmonique 8

Flûte octaviante 4

Dulciane 4

Nasard 2 2/3

Octavin 2

Cornet V rangs

Bombarde 16

Trompette 8

Clairon 4Laye de fonds

Bourdon 16

Flûte conique 16

Principal 8

Bourdon 8

Flûte harmonique 8

Violoncelle 8

Gambe 8

Kéraulophone 8

Prestant 4

Flûte octaviante 4

Trompette harmonique

(en chamade) 8Laye de combinaisons

Octave 4

Grosse Quinte 5 1/3

Grosse Tierce 3 1/3

Quinte 2 2/3

Septième 2 2/7

Octavin 2

Cornet V rangs

Bombarde 16

Trompette 8

Clairon 4Laye de fonds

Principal-Basse 32

Principal 16

Contrebasse 16

Soubasse 16

Violoncelle 8

Principal 8

Flûte 8

Flûte 4Laye de combinaisons

Contre-Bombarde 32

Bombarde 16

Basson 16

Trompette 8

Ophicléide 8

Clairon 4Galerie de photos

Sées, cathédrale Notre-Dame (Parisot 1743, Cavaillé-Coll 1883)

Agde, cathédrale Saint-Étienne, orgue Gérald Guillemin, 1990

Saint-Étienne, église Saint-Louis, orgue Denis Londe, 1997 (dans l'esthétique de G. Silbermann).

Strasbourg, église Saint-Thomas, orgue J.-A. Silbermann.

Instruments d’exception

- Le plus grand orgue de l’école provençale : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), basilique (frère Jean-Esprit Isnard et son neveu Joseph Isnard)

- Le plus grand orgue symphonique de Cavaillé-Coll : Paris, église Saint-Sulpice.

- Le plus grand orgue de France :

- en nombre de jeux : Notre-Dame de Paris, (113 jeux, 5 claviers) (Cavaillé-Coll et Boisseau), rendu célèbre par Louis Vierne, Pierre Cochereau.

- en nombre de tuyaux : église Saint-Eustache (Paris), (101 jeux, 5 claviers, 8 000 tuyaux) J. & P. Van den Heuvel (NL), rendu célèbre par Jean Guillou.

- Le plus vieil orgue du monde encore jouable : Sion (Suisse), Basilique de Valère, (certains éléments de l’instrument datent d’environ 1430).

- Le plus grand orgue en état de fonctionnement au monde : Philadelphie (États-Unis), Wanamaker, 6 claviers pour 28 482 tuyaux, 399 jeux, 461 rangs, un jeu de 64’ (Gravissima) 9 jeux de 32', 13 plans sonores.

- Le plus grand orgue du monde : Atlantic City Convention Hall (États-Unis), 7 claviers, 33 114 tuyaux, 337 jeux, 449 rangs, un jeu de 64’ (Diaphone) et 7 jeux de 32’, 16 plans sonores (Midmer-Losh, 1932).

- Le premier orgue parasismique, le premier orgue à tuyaux courbés : Orgue du Walt Disney Concert Hall.

- Le premier orgue en bambou, dans le village de Las Pinas, aux Philippines, bâti en 1824 par le Père Diégo Cera. De type espagnol, il est constitué de 1 031 tuyaux !

La musique d'orgue

Le métier d'organiste

Les organistes de la Zone Apostolique de Paris bénéficient d'un statut professionnel particulier encadré par une charte et une convention collective. Ils sont employés par les paroisses.

Les organistes de nos jours

Par analogie avec l'orgue

- Du fait de sa ressemblance avec les tuyaux d’orgue, un lance-roquette soviétique de la Seconde Guerre mondiale fut nommée orgue de Staline.

- Bort-les-Orgues est une ville de Corrèze surplombée par des orgues basaltiques, une coulée volcanique en forme d’orgues et dont la pierre dénommée phonolite émet une sonorité aux chocs.

- l'orgue de mer est une espèce de madrépore qui se présente sous la forme d'un assemblage de petits tuyaux rangés par étages les uns contre les autres. Son nom scientifique est Tubipora musica, son nom vernaculaire tubipore.

- les orgues d'Ille-sur-Têt, (Pyrénées-Orientales), sont un site géologique

Annexes

Bibliographie

Dans le domaine technique

- Actes des 2e journées nationales de l’orgue, ADDOCC Midi-Pyrénées, Toulouse, 1987, 288 p..

Toulouse, 7-11 nov.1986

- Actes des 3e journées nationales de l’orgue, ADDM (Association départementale pour le développement de la musique), Saint-Brieuc, 1991, 331 p.

- Actes des 4e journées nationales de l’orgue à Strasbourg, 8-12 mai 199l, ARADAM (Association régionale pour le développement de l’action musicale en Alsace), Strasbourg, 1991, 414 p.

- Analyse économique et financière des entreprises, Monograph ie “ musique ”, Direction de la musique et de la danse, Paris, 1996.

Marché de la facture d’orgue en France et dans le cadre du marché unique, Rapport d’étude qualitative (état des lieux du marché)

- Anonyme, La peste de l’étain : base d’une bibliographie et conclusions, février 1969.

étude réalisée à la demande de M. Michel Denieul, directeur de l’architecture

- Louis Aubeux, L'orgue et sa facture, L'imprimerie de l'Anjou, 1971

- Philippe Bachet, Qu’est-ce qu’un orgue ?, Toulouse, 1979, 114 p..

6e éd., Orgues méridionales

- Philippe Bachet, Restauration des orgues historiques en Languedoc, Études Languedociennes, Paris (CTHS), 1985, 355-382 p..

in : Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1985

- B.T.K. Barry, Tuyaux d’orgues au Xxe siècle, in L’étain et ses usages, 1971.

°89, pp.12 à 15

- François (Dom) Bedos de Celles, L'art du facteur d'orgue, édition Slatkine, 1766-2004 (ISBN 2051019398)

- François (Dom) Bedos de Celles, L'art du facteur d'orgue, Reprint (Laget) 1976, Reprint (Slatkine) 1984, Paris.

25 vol.

- Henri Bovet, La maladie de l’étain, in La tribune d’orgue, septembre 1970.

n°3, 22e année

- Alexandre Cellier, L'orgue moderne, Librairie Delagrave, 1919

- Alexandre Cellier et Henri Bachelin, L'Orgue, ses éléments, son histoire, son esthétique, Delagrave, 1933

- Alexandre Cellier et Henri Bachelin, L’Orgue, ses éléments, son histoire, son esthétique, Laffitte, Marseille, 1980, 254 p.

- Centre national de formation d’apprentis facteurs d’orgues : plaquette de présentation, CNFA, Eschau, 1994, 11 p.

- Georges Danion, Facteur d’orgues, La reconstruction du grand orgue de la cathédrale de bordeaux, in bulletin du G.P.F.O.

n°5 2e trimestre 1983

- Charles Didier-Van Caster, Orgues construites ou transformées, s.l.n.d, Nancy, 1899

- René Dinkel, Procédures de dévolution des marchés dans l’Europe des Douze et Information sur les procédures de protection des orgues et sur le déroulement administratif d’un projet de restauration d’orgue classé, Strasbourg, du 8 au 12 mai 1991.

Communications aux Journées nationales de l’Orgue

- René Dinkel, La protection des instruments dans : Guide de l’orgue et de l’organiste en Île-de-France, Ariam, Paris, octobre 1992

- Norbert Dufourcq, L'orgue, « Coll. Que sais-je ? » PUF, Paris, 1re édition 1948

- Norbert Dufourcq, L'orgue, Presses universitaires de France, Paris, 1976, 128 p..

Que sais-je ? n° 276

- Norbert Dufourcq, Le livre de l’orgue français, Paris, 1982

- Sous la direction de Jean Favier et Michel Le Moël, Les orgues de Paris, réédition Action Artistique de la Ville de Paris (ISBN 2-913-246-54-0)

- Rémy Fonbon, chargé de mission, Vice-Président de l’association nationale pour la formation des organistes liturgiques (ANFOL), Guide pratique de l’orgue et de l’organiste, Les guides du CENAM

- J. Guédon, L’orgue moderne (complément à dom Bedos), Paris, 1903

- Henri Jarrie, Dictionnaire de l’orgue, Éditions Harmonia Mundi, Arles, 1980

- Yves Koenig, facteur d’orgues, La lèpre de l’étain, in Revue du G.P.F.O. n°6, automne 1983

- G. Lecerf et E. Labande, Les traités d’Harmonie Arnaut de Zwolle, Paris, 1931

- Karl Lôhhberg et Hassan Moustapha, Einflu ß einer mechanischer Wechselbeanspruchung auf die Zinnenwandlung, Université de Berlin Bd 67 - H15, 1967

- B. Lemanceau, L’étain : propriétés physiques et chimiques

- Les Orgues : un art vivant, restauration et création, CNMHS, Paris.

n° 146, 1986, p. 54-80

- L’orgue, Lettre de l’académie des Beaux-Arts, octobre 2002.

N°30

- L’orgue Italien, guide pratique pour le Comté de Nice, Cahier des Alpes - Maritimes, avril 1990.

n°7

- R. Macintoch, directeur au Tin Research Institute Inc. USA, L’emploi de l’étain à basse température, in L’étain et ses usages, n°72, 1967

- Magnificence de l’étain dans l’art baroque, in L’étain et ses usages, n°43, été 1958

- Jean Martino, Répertoire des travaux de facteurs d’orgues du IXe siècle à nos jours, Paris, 1970, 416 p.

- Marin Mersenne, Harmonie universelle, Paris, 1637

- François-Xavier Mathias, Compte-rendu Congrès d’orgues tenu à l’université de Strasbourg, 5-8 mai 1932, Strasbourg, 1934, 98 p.

- C. Mutin, L’orgue, ses éléments, article in Lavignac II, 1933

- Pierre Pelissero et Françoise Monnier, Facture d’orgues, lutherie, , Hachette, Paris, 1977, 224 p..

Redécouvrir les métiers d’art

- Michael Praetorius, De organographia. Syntagma musica, II, 1619, rééd. Cassel 1929

- J.M. Ringue, Chanoine, archevêché de Strasbourg, Commission des orgues, Directoire pour la conservation, la restauration et l’entretien des orgues historiques.

Texte établi par la Commission des orgues du diocèse de Strasbourg et inspiré, en partie, par les instructions publiées, en 1968, par le service fédéral des monuments historiques de Vienne (Autriche)

- A. Rougier, Initiation à la facture d'orgue, Lyon, 1946

- Peter Rupp, L’administration des orgues hors de France, Un survol des cadres d’intervention et de protection dans un échantillon de pays européens, Département des affaires internationales, Ministère de la Culture, Paris, 1994

- A. Schlick, Spiegel der Orgelmacher. 1511 Mayence 1931

- Marcel Thomann, Le Monde mystérieux de l’Orgue, Version langue française Éditions du Signe, Strasbourg 1998, et version allemande Éditions OLMS (Hildesheim-New York), Strasbourg, 96 p. (ISBN 2-87718-655-5)

LES ORGUES DE FRANCE SUR CDROM

- France-Musique, associée au site abbatial de Saint-Michel-en-Thiérache dans l’Aisne, réalise un tour de France des orgues historiques avec la production de CDRom : collection Tempéraments. Le dernier en date concernait l’instrument de l’église de Saint-Martin-de-Boscherville en Seine-Maritime.

- Le reflet sonore de l’inventaire (6 volumes) des orgues d’Île-de-France (éditions Klincksieck, Ariam-Île-de-France) fait l’objet de trois volumes de CD (disques Chamade) consacrés à ces plus beaux instruments interprétés par les meilleurs organistes. Maison de la musique mecanique.

- Un des grands musées spécialisés de France : Orgues de barbarie, de salons, de foire, 120 instruments en fonctionnement. Téléphone : 03 29 37 01 01. Site Internet : http/www.vosges.fr

Voir aussi une bibliographie sur l'orgue sur le site d'Ars Musicae et celui de l'Hydraule.org.

Dans le domaine de l'histoire de l'orgue

- J. Chailley, histoire musicale du moyen-âge, Paris, 1947

- Un clavier d'orgue du XIe, dans Revue de musique, février 1937

- A. Gastoué, L’orgue en France de l'antiquité a la période classique, Paris, 1921

- Jean Guillou, L'Orgue, souvenir et avenir, Editions Buchet/Chastel, 3e ed. 1989

- F. Raugel, Recherches sur quelques maîtres de l'ancienne facture, Paris, sans date

- es anciens buffets d'orgue du département de la Marne, Paris, 1937

- Les anciens buffets d'orgue du département de la Seine, Paris, 1937

- Les anciens buffets d'orgue du département de la Seine-et-Oise, Paris, 1937

- Les anciens buffets d'orgue du département de la Seine-et-Marne, , Paris, 1937

- La décoration artistique des buffets d'orgue, Paris, 1928

- Norbert Dufourcq, Esquisse d'une histoire de l’orgue en France, Paris, 1934.

2 volumes

- P. Hardouin, Les orgue que pouvaient toucher… en 1600, dans musique instrumentale de la Renaissance, Paris, 1955

- R. Lunelli, Der Orgelbau in Italien, Mayence, 1956

- F.L. Tagliavini, Le monde sonore de l'orgue italien classique, dans Tribune de l'orgue, XI, 2, Lausanne

- H.J. Ply, La facture moderne, Lyon, 1880

- N. Fris, Orgelbygning in Danemark, Copenhague, 1949

- Mahrenholz, Die Orgelregister, 1930

Notes et références

Voir aussi

Lien interne

Liens externes

- (fr) Catégorie Orgue de l’annuaire dmoz

- (fr) La revue Una Voce publie régulièrement des articles sur les orgues liturgiques et des interviews d’organistes.

- (fr+en) Inventaire des orgues de France et ressources diverses

- (fr) Orgues à nos logis : des monographies sur les orgues, des traités historiques (Arnaut de Zwolle, Schlick, Mersenne, Sauveur), etc.

- (de) orgelwelt.eu: Galerie avec beaucoup de photos d’orgues

- (en) Les plus grands orgues du monde

- (fr) Site du ministère français de la culture

- (fr) Base discographique mondiale des enregistrements d'orgue

- (fr) A la découverte de l’Orgue - Orgues d’Alsace

- (fr) Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques

- Portail de l’orgue

- Portail de la musique classique

Catégorie : Orgue

Wikimedia Foundation. 2010.