- Claudine Guérin De Tencin

-

Claudine Guérin de Tencin

Claudine Alexandrine Guérin de Tencin Activité(s) Femme de lettres, salonnière Naissance 27 avril 1682

GrenobleDécès 4 décembre 1749

ParisLangue d'écriture Français Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, dite Madame de Tencin, baronne de Saint-Martin de L’Isle de Ré, née le 27 avril 1682 à Grenoble, morte le 4 décembre 1749 à Paris, est une femme de lettres et salonnière française. Elle est la mère de D'Alembert.

Après vingt-deux années passées de force au couvent et introduite dans les milieux du pouvoir par ses liens avec le cardinal Dubois, elle s'installe à Paris en 1717 et ouvre peu après un salon réputé. D'abord essentiellement consacré à la politique et à la finance avec les spéculateurs de la banque de Law, ce salon devient à partir de 1733 un centre littéraire. Les plus grands écrivains de l’époque le fréquentent en particulier Fontenelle, Marivaux, l’abbé Prévost, Duclos et plus tard Marmontel, Helvétius, Marie-Thérèse Geoffrin et Montesquieu,

Madame de Tencin a publié aussi avec succès quelques romans dont Mémoires du comte de Comminge en 1735, Le Siège de Calais, nouvelle historique en 1739 et Les Malheurs de l’amour en 1747.

Sommaire

Biographie

Une Amazone dans un monde d’hommes

« On voit bien, à la façon dont Il nous a traitées, que Dieu est un homme. »— Mme de Tencin

La vie publique de Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, baronne de Saint-Martin de l’Isle de Ré, est bien connue par les cinq biographies qui lui ont été consacrées à ce jour.

Alexandrine est née à Grenoble dans une famille de petite robe[1] : son père, Antoine Guérin seigneur de Tencin[2], fut tour à tour conseiller au Parlement puis premier Président au Sénat de Chambéry lors de l’occupation de la Savoie par la France. Cadette de cinq enfants, elle est selon la coutume placée très tôt, à l’âge de huit ans, au proche monastère royal de Montfleury[3], une de ces riches abbayes où la règle de Saint-Dominique était assouplie. Elle répugne cependant à la vie monacale et ce n’est que contrainte et forcée qu’elle se résout à prononcer ses vœux le 25 novembre 1698. Pour dès le lendemain, cependant, avec l’aide de son directeur spirituel, dont Duclos prétendra qu’il « fut l’instrument aveugle qu’elle employa pour ses desseins »[4], protester en bonne et due forme devant notaire, protestation qu’elle renouvellera de nombreuses fois au cours des années suivantes afin qu’elle ne fût point caduque.

Véridique ou non, l’accusation de Duclos, augure bien du courage et du caractère volontaire dont Mme de Tencin fera très tôt preuve pour s’opposer par tous les moyens tant à la tutelle parentale qu’aux coutumes du temps.

Sa ténacité portera ses fruits. Néanmoins, « sœur Augustine » devra attendre la mort de son père (1705) et vaincre les résistances, l’hypocrisie de sa mère[5] pour quitter Montfleury en 1708 et, après une cure à Aix pour redresser sa santé défaillante, trouver refuge l’année suivante... au couvent de Sainte-Claire à Annonay, où se trouve une de ses tantes, Mme de Simiane ! Quitter un couvent pour un autre couvent peut paraître étrange ; ce le fut pour ses contemporains. De mauvaises langues affirmèrent qu’elle trouva là un refuge idéal pour accoucher de jumeaux conçus à Aix dont le père aurait été Arthur Dillon, lieutenant-général du maréchal de Médavy. Cependant il est certain que ce soit là pure calomnie, car l’enquête de l’Officialité, qui devait fulminer le bref papal qu’elle obtint finalement le 2 décembre 1711, conclut à son innocence et la releva de ses vœux le 5 novembre 1712, jugeant qu’on lui avait effectivement fait violence lors de sa prise de voile. Ce jugement fut imprimé dès 1730[6]. Ses ennemis cependant continuèrent à l’appeler la « Chanoinesse de Tencin ».

Alexandrine n’attendit pas son retour à la vie laïque pour dès la fin 1711, accompagnée de son chaperon Mme de Vivarais, se rendre à Paris. Elle s’établira quelque temps au couvent de Saint-Chaumont, puis, en raison de son état de santé, au couvent des dominicaines de la Croix. Ses vœux annulés, elle finit par s’installer chez sa sœur la comtesse Marie-Angélique de Ferriol d’Argental qui hébergeait déjà la célèbre Mlle Aïssé. Là, pendant les années qui suivirent, elle sut conquérir les hôtes du salon de sa sœur par la vivacité de son esprit, l’humour de ses réparties et par une faculté d’adaptation surprenante compte tenu de son peu d’expérience du monde. Elle sut rattraper le temps perdu également... En avril 1717, enceinte de deux mois, elle signa avec les religieuses de la Conception un bail à vie pour un appartement[7] de la rue Saint-Honoré, sis au-dessus du couvent de la Conception, vis-à-vis le « Sot Dôme » du couvent de l’Assomption (aujourd’hui l’Église polonaise). Elle y emménagea le 24 juin. Puis, en août, elle passa convention pour le reste de la maison contre le paiement d’un supplément. Elle put ainsi, après son accouchement, ouvrir son propre salon qui jusqu’en 1733 se consacrera essentiellement à la politique.

Dès cet instant, sa devise semble être de défier l’homme sur son propre terrain, ne serait-ce peut-être que pour se venger de ces vingt-deux années passées de force au couvent.

Devenue, aux dires de Saint-Simon, « la maîtresse publique »[8] du premier ministre, le cardinal Dubois, elle commença, avec le soutien de ce dernier, par aider à la carrière ecclésiastique et politique de son frère Pierre-Paul (1679-1758), homme manquant de caractère et pour qui elle fit office, pour ainsi dire, de conscience virile. Puis, pour récompenser son illustre amant de ses largesses, elle n’hésita pas à devenir, comme l’écrit Pierre-Maurice Masson, « un précieux agent d’information, et, le cas échéant, un truchement dans les affaires anglaises »[9], en se servant de ses amis qui avaient accès aux hautes sphères du pouvoir.

À ces dons de politique, il convient d’ajouter également ceux de l’affairiste.

L’argent a occupé une place primordiale dans la vie de Mme de Tencin. Tous les moyens lui furent bons pour accroître sa fortune. Ainsi, son rang ne la prévint pas d’ouvrir le 28 novembre 1719 un comptoir d’agio à la rue Quincampoix et de créer une société en commandite, équivalent ancien d’une société d’investissement à capital variable, vouée explicitement à la spéculation sur les actions. Pour ce faire, il fallait des fonds : sur un capital de trois millions et demi de livres, elle apporta la somme de 691 379 livres tournois[10], soit sa légitime qu’elle avait déjà triplée en la plaçant à fonds perdu sur l’extraordinaire des guerres, suivies des participations du Président Hénault, de plusieurs membres de sa famille et de quelques amis dont le chevalier Destouches-Canon. La Financière Tencin-Hénault ne vécut que trois mois : bénéficiant des précieux conseils du financier Law et surtout de Dubois, son amant, elle réussit à tripler une nouvelle fois sa fortune en vendant ses parts à temps pour partager les bénéfices du système de Law avec quelques-uns de ses associés. Elle alla même jusqu’à s’acoquiner avec des financiers véreux, comme le prouvent à l’évidence ses lettres d’affaires. Cette âpreté au gain trouve cependant quelque excuse. Ainsi que l’écrit P.-M. Masson, « ce qui met quelque noblesse, ou du moins quelque désintéressement dans tous ces tripots, c’est que Madame de Tencin ne fait la chasse à l’or que pour la faire plus sûrement au pouvoir, et ne les conquiert tous deux que pour ce frère médiocre, en qui elle a placé toutes ses ambitieuses espérances »[11]. Régner donc, mais régner par procuration à cause de l’injustice de l’époque qui cantonnait la femme dans un rôle d’animal domestique, telle fut la volonté selon le mot de Diderot, de « la belle et scélérate chanoinesse Tencin »[12]. Et pour ce faire, elle se fit bigote, elle qui l’était naturellement si peu.

Il n’est lieu d’entrer ici dans les ténébreux détails du concile d’Embrun (1727) qui opposa le frère tant aimé d’Alexandrine au vieil évêque janséniste de Senez, Jean Soanen. Il nous suffira de savoir que pour l’occasion, Madame de Tencin transforma son salon en centre d’agitation ultramontaine : tout ce qui était sous sa main fut employé à la défense de son frère et de Rome. Ainsi en est-il par exemple d’un Fontenelle ou d’un Houdar de la Motte, pour ne citer qu’eux, qui durent composer la plupart des discours de l’évêque Pierre-Paul Guérin de Tencin. Elle-même mit également la main à la pâte, et ce fut là sans doute sa première activité littéraire, en envoyant toutes les semaines au gazetier de Hollande le bulletin tendancieux des travaux du Concile qui condamna finalement Soanen. Cet excès de zèle ne lui profita pourtant pas : le cardinal de Fleury, lassé de la faire surveiller jour et nuit, résolut le 1er juin 1730, pour le bien de l’État, de l’exiler le plus loin possible de la capitale.

Après quatre mois de « retraite » à Ablon où sa sœur possédait une maison de campagne, permission lui fut accordée de revenir à Paris, en raison de sa santé défaillante.

Ayant retenu la leçon, pendant les dix années qui suivirent, son activité, quoique toujours aussi débordante, se fit plus discrète[13]. Désormais, elle réserve le meilleur de son temps à son salon qui devient un centre exquis de littérature et de conversations fines. Les plus grands écrivains de l’époque, qu’elle recueillit du salon de la marquise de Lambert en 1733, s’y pressèrent. On y vit, entre autres, Fontenelle, l’ami de toujours, Marivaux, qui lui doit son siège à l’Académie (1742) et le renflouage incessant de ses finances, l’abbé Prévost, Duclos et plus tard Marmontel, Helvétius, Marie-Thérèse Geoffrin et Montesquieu, son « petit Romain », qu’elle aidera à la première publication sérieuse De l'esprit des lois (1749), après l’édition « estropiée » de Genève (1748). Des écrivains – sauf Voltaire, le « géomètre » ainsi qu’elle le surnomme dans ses lettres, qu’elle croisa à la Bastille et qu’elle n’aimait guère –, mais également les plus grands savants de l’époque, des diplomates, des financiers, des ecclésiastiques et des magistrats de toute nationalité qui portèrent le renom de son salon bien au-delà de la France. Un jour, le mardi, cependant était réservé uniquement à la littérature. Dans une atmosphère de grande familiarité, ses amis écrivains, qu’elle appelait « ses bêtes », venaient présenter leurs derniers écrits ou assister à la lecture d’œuvres de jeunes débutants, à qui Alexandrine manquait rarement de donner quelques judicieux conseils. Souvent également ils se livraient aux plaisirs de la conversation et s’adonnaient à leur sujet préféré, la métaphysique du sentiment. D’après Delandine, ce seraient même eux qui auraient remis à la mode ces questions de casuistique sentimentale qui, par leur abstraction même, permettent les opinions les plus subtiles et les plus paradoxales. Nul n’excellait d’ailleurs plus à ce genre d’esprit que la maîtresse de maison qui goûtait tout particulièrement maximes et tours sentencieux. Elle en a, du reste, parsemé ses romans qui, de ce fait, ainsi que l’écrit Jean Sareil, « donnent souvent l’impression d’être le prolongement romancé des conversations qui se tenaient dans son salon », et dont voici quelques-uns tirés des Malheurs de l’amour en guise d’illustration : « Lorsque l’on n’examine point ses sentiments, on ne se donne pas le tourment de les combattre » ; « Le cœur fournit toutes les erreurs dont nous avons besoin » ; « On ne se dit jamais bien nettement qu’on n’est pas aimé » ; « La vérité est presque de niveau avec l’innocence »…

Car c’est en effet à cette époque qu'Alexandrine publia anonymement, avec un succès immédiat, ses deux premiers romans : faut-il y voir une reconversion ? Rien n’est moins sûr, car si depuis 1730 elle a mis une sourdine à ses intrigues religieuses, politiques et affairistes, elle est loin de les avoir abandonnées. En effet, depuis son retour d’exil, son grand projet est de faire de son frère un cardinal. Mais, pour cela, il faut l’accord du roi Louis XV, pour qui, ainsi qu’elle l’écrit dans sa correspondance[14], « tout ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le regarder », sauf peut-être les intrigues d’Alexandrine qui lui donne, ce sont ses mots, « la peau de poule »[15]. Peu lui chaut. Si elle ne peut l’atteindre directement, ce sera indirectement. Et pour cela, elle n’hésitera pas à jouer les entremetteuses. Elle procurera des maîtresses au roi qui se devront de réciter les livrets hagiographiques du frère tant aimé. Cette stratégie portera ses fruits, notamment grâce à l’aide de la duchesse de Châteauroux. Pierre Guérin de Tencin devient cardinal-archevêque de Lyon en 1740 et ministre d’état deux ans plus tard. Mme de Tencin se trouve alors au faîte de sa puissance et parvient peu à peu à faire oublier ce que ses débuts eurent de scandaleux en conquérant des amitiés célèbres et édifiantes, telle celle du pape Benoît XIV.

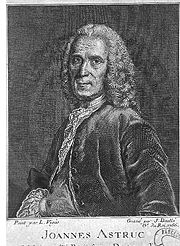

La Fortune allait pourtant bientôt se montrer capricieuse. Après la mort de Fleury (1743) et de la duchesse de Châteauroux en 1744, Claudine perd toute influence à la cour. Jean Sareil nous apprend que son nom disparaît alors « à peu près complètement de l’actualité politique et qu’en dehors des cercles littéraires, elle n’est presque plus mentionnée »[16]. Aussi, c’est une femme désillusionnée et déçue (elle n’a pu réussir à faire son frère premier ministre à la mort de Fleury) qui retourne à sa « ménagerie », ainsi qu’elle nommait son salon, non sans abandonner toute velléité de pouvoir, comme le montre à l’envi le fait qu’elle n’hésita pas ces années-là, à grands coups de procès, à acculer à la ruine deux orphelins pour s’adjuger la baronnie de l’île de Ré. Pourtant son énergie tarit peu à peu. Sa santé se dégrade : devenue impotente et obèse, elle ne sort pratiquement plus de son nouvel appartement de la rue Vivienne[17]. En 1746, une maladie de foie manque de l’emporter. Ses yeux la font souffrir et elle se voit obligée de dicter ses écrits. C’est dans ce contexte de désillusion et de maladie qu’elle écrit son dernier roman : Les Malheurs de l’amour, publié en 1747. Cette œuvre magistrale met en scène une narratrice vieillie, Pauline, retirée à l’abbaye Saint-Antoine, qui après avoir perdu l’être aimé se décide à prendre la plume pour échapper à la réalité extérieure. N’y a-t-il pas un peu d’Alexandrine dans ce personnage ? Une Alexandrine déçue peut-être d’avoir toujours sacrifié en vain ses sentiments sur l’autel du pouvoir et qui se retrouve seule, abandonnée, si ce n’est du dernier quartier des fidèles, Marivaux, Fontenelle, son docteur et héritier Jean Astruc, qui continuaient à la visiter ? Il est bien difficile de le dire avec certitude. Mais si l’on considère le personnage de Pauline et que l’on se souvient de l’Épître Dédicatoire enflammée du roman, adressée à un homme, est-il vraiment impossible d’imaginer une Mme de Tencin timide et sensible qui, marquée dans sa jeunesse par l’autorité d’un père, l’hypocrisie d’une mère et la légèreté des hommes se vengea en se muant en une femme de raison que rien n’atteint ? Et de regretter, bien des années plus tard, en écrivant des mémoires fictifs, de n’avoir choisi la voie du cœur sur laquelle elle lance son héroïne ? Si tel est le cas, il conviendrait alors de voir en Les Malheurs de l’amour non seulement un roman-mémoires sentimental optimiste, mais également en contre-jour celui de l’échec d’une vie, la sienne[18].

« Puisse-t-elle être au ciel, elle parlait avec tant d’avantage de Notre modeste personne[19] » écrivait le pape Benoît XIV à la mort de Mme de Tencin survenue le jeudi 4 décembre 1749 vers les cinq heures[20]. La vindicte populaire, quant à elle, lui réserva d’autres « éloges » :

- Crimes et vices ont pris fin

- Par le décès de la Tencin.

- Hélas ! me dis-je, pauvre hère,

- Ne nous reste-t-il pas son frère ?[21]

Un cœur au service de la raison

Au goût immodéré de Mme de Tencin pour le pouvoir, il convient également d’associer, au contraire de ses héroïnes, celui prononcé pour la galanterie. En effet, si elle sut à la fin de sa vie se forger une image de respectabilité, en se faisant passer pour une « Mère de l’Église », il n’en demeure pas moins que jusqu’à un âge fort avancé, elle ne cessa de défrayer la chronique scandaleuse de l’époque par ses aventures galantes dans la grande société parisienne. « Intrigante (le mot revient et chez le maréchal de Villars et chez Mme de Genlis)[22] accoutumée à faire tous les usages possibles de son corps et de son esprit pour parvenir à ses fins »[23], opinion que partage également Saint-Simon, elle devint très tôt la cible des nouvellistes qui lui prêtèrent de nombreux amants. Le critique Pierre-Maurice Masson prétend même que « ses amants, qui ne sont pas toujours des amants successifs, s’étalent si nombreux et si publics qu’ils ne peuvent même plus s’appeler des amants, et que le vieux nom gaulois, dont les chansonniers d’alors ne font pas faute de la qualifier, paraît à peine un peu vif »[24]. Amants vraiment ? Ou amis ? Il est parfois très difficile de trancher.

Guillaume, cardinal Dubois.

Guillaume, cardinal Dubois.

Gravure de Pierre et Pierre Imbert Drevet d'après Hyacinthe Rigaud (1724).La rumeur très tôt l'a associée intimement aux plus hautes sphères du pouvoir. Dès 1714, elle devient la maîtresse en titre de l'abbé Dubois qui n'a pas encore prononcé ses vœux et qui aidera à la carrière de Pierre-Paul de Tencin. Ce premier amant pourrait même lui avoir dicté les suivants. Le Régent par exemple, qu’elle lassa à force de plaider la cause du Prétendant et qui la renvoya, selon Duclos, d’un mot très dur (il se plaignit qu’« il n’aimait pas les p… qui parlent d’affaires entre deux draps »)[25]. On peut y ajouter encore un lieutenant de police, le comte d’Argenson, sous la protection duquel elle put agioter en toute tranquillité lorsqu’il devint garde des Sceaux, son fils qui reprit la charge et la maîtresse !, le comte de Hoym et le duc de Richelieu, son meilleur atout à la cour.

La liste fournie par les chroniqueurs de l’époque s'étend encore à des politiques. On y trouve des noms célèbres, Lord Bolingbroke, Matthew Prior, grâce à qui elle pénètre les dessous de la politique étrangère, ou ce Charles-Joseph de La Fresnaye (dont le nom ressemble étrangement au détestable petit maître des Malheurs de l’amour !), Banquier expéditionnaire en cour de Rome, avocat puis conseiller au Grand Conseil, qui fut utile au frère et à la sœur dans des placements d’argent. Elle dut d’ailleurs se résoudre à abandonner ce dernier amant qu’elle adorait véritablement : accoutumé au jeu et à l’agiotage, il n’arrivait plus à rembourser les divers prêts qu’Alexandrine lui avait accordés et, de surcroît, se permettait de la calomnier un peu partout. Pour une fois d’ailleurs, elle manqua de prudence : La Fresnaye, ayant perdu l’esprit et toute sa fortune, eut la fâcheuse idée de venir se suicider dans l’arrière salon de notre bonne Alexandrine qui n’y put mais (6 avril 1726) ; tout en ayant pris soin au préalable, dans un testament, de la rendre responsable de sa mort. Cette aventure valut à Madame de Tencin le Châtelet, puis la Bastille où on ne la ménagea point : elle fut confrontée nuitamment avec le cadavre exhumé et à demi putréfié de La Fresnaye et, un malheur n’arrivant jamais seul, dut souffrir encore les railleries de son illustre voisin de cellule, Voltaire, l’infâme « géomètre ». Elle ne sortit de cet enfer que trois mois plus tard, acquittée et… légalement enrichie des dépouilles de sa victime !

On le voit pour Madame de Tencin, il semble qu’aimer, ce soit aimer utilement, et que le verbe s’attacher n’ait comme unique objet, que le mot pouvoir. « La plupart de ses amitiés, toutes ses galanteries, semblent se succéder pour ainsi dire, dans le silence de son cœur et même des sens : avoir un ami, c’est pour elle prendre un parti ; se donner un amant, c’est travailler à un dessein. Chez elle, tout est volonté ; chaque désir tend impérieusement à sa réalisation, et les mouvements de l’esprit s’achèvent en effort et en lutte », nous prévient P.-M. Masson[26].

Elle-même, dans sa correspondance, n’hésite pas à avouer un certain arrivisme, témoin cet extrait d’une lettre adressée au duc de Richelieu :

« Une femme adroite sait mêler le plaisir avec les intérêts généraux, et parvient, sans ennuyer son amant, à lui faire faire ce qu’elle veut. » (Lettre du 1er août 1743)

Il ne faudrait conclure trop rapidement à une femme sans cœur. En effet, on ne connaît d’elle que ses liaisons publiques qui sont avant tout des affaires. Rien de transpire jamais, dans sa correspondance, de sa vie privée. A-t-elle connu le véritable amour, à l’instar de la plupart des héroïnes de ses romans ? Les dédicaces de plusieurs de ses romans tendraient à le prouver. Toutefois, on peut y voir également ruse d’auteur voulant à tout prix protéger son anonymat, ainsi qu’il seyait aux femmes de qualité de l’époque, en détournant les soupçons du public. Du reste, il ne serait guère aisé de donner quelque nom à l’heureux élu : Jean Astruc, son médecin et amant depuis 1723, qui hérita en sous-main de plusieurs centaines de milliers de livres ? Sir Luke Schaub, qu’elle appelait « mon mari » ? Le duc de Richelieu ? :

« Je vous aime et vous aimerai tant que je vivrai plus que vous n’avez été aimé d’aucune de vos maîtresses et plus que vous ne le serez de personne. » (Lettre au duc de Richelieu, 13 septembre 1744)

Ou pourquoi pas le beau Destouches-Canon, lieutenant-général de l’artillerie, dont la famille empêcha le mariage avec Alexandrine. De leurs amours illégitimes naquit un fils – le futur D'Alembert ! –, qu’elle abandonna le lendemain – de gré ou de force, on ne sait –, le 17 novembre 1717, sur les marches de l’église Saint-Jean-le-Rond à Paris. Ce fut Destouches qui se chargera seul de l’entretien et de l’éducation de cet enfant placé finalement chez une nourrice, la bonne dame Rousseau. Alexandrine n’ira le voir – et rapidement encore – qu’une seule fois en 1724…

Une œuvre encensée et une femme du monde décriée

S’il se trouve fort peu de gens au XVIIIe siècle pour critiquer les ouvrages ou le salon de Mme de Tencin, il est frappant de constater à quel point ses intrigues sentimentales, affairistes, religieuses ou politiques ont par contre soulevé l’indignation générale de l’époque : Saint-Simon, ainsi que la plupart des mémorialistes, ne manque jamais de la fustiger dans ses Mémoires ou ses Annotations au journal du marquis de Dangeau, de même que les chansonniers qui s’en donnent à cœur joie pour la trainer dans la boue au moindre éclat ; sans parler des attaques qui fusent de ses proches, telles celles de la fameuse Mlle Aïssé (dont le nom n’est pas sans évoquer celui de Mlle d’Essei, l’une des héroïnes des Malheurs de l’amour), qui dans sa correspondance ne se prive pas de l’égratigner à plusieurs reprises. Plus tard, après sa mort, vers la fin du siècle, sa réputation fut encore plus ternie. Comme l’écrit Jean Decottignies, elle « fut englobée dans la réprobation systématique qu’encourait la société dont elle avait fait partie. Désormais, la légende de Mme de Tencin n’appartient plus à la cabale, mais à l’histoire, – s’il est permis d’appliquer ce mot aux entreprises de Soulavie et de ses pareils. C’était l’époque de la découvertes des Mémoires secrets, de la révélation des correspondances clandestines. Toute la corruption d’une époque s’incarna en Mme de Tencin. Cette deuxième vague laissa son souvenir définitivement terni »[27].

Les laudateurs de la « belle et scélérate de Tencin », selon le mot de l’époque, ne sont pas nombreux. On y recense un Piron qui la loue systématiquement, un mystérieux témoin anonyme qui, sous le nom du Solitaire des Pyrénées, nous décrit en 1786 dans le Journal de Paris les charmes de son salon[28], et surtout Marivaux. Ce dernier, dans la Vie de Marianne, donne en effet un portrait avantageux de Mme de Tencin, ou plutôt de Mme Dorsin, puisque tel est le nom sous lequel il a choisi de lui rendre hommage :

« Il me reste à parler du meilleur cœur du monde, en même temps du plus singulier (…). J’ignore si jamais son esprit a été cause qu’on ait moins estimé son cœur qu’on ne le devait, mais (…) j’ai bien été aise de vous disposer à voir sans prévention un portrait de la meilleure personne du monde (…) qui avait un esprit supérieur, ce qui faisait d’abord un peu contre elle. »[29]

Un tel portrait est exceptionnel chez les écrivains de l’époque qui, connaissant la dame et ses frasques, préféraient être discrets à son sujet, choisissant de passer sous silence ses turpitudes – c’est le cas d’un Fontenelle, d’un Montesquieu ou d’une Madame du Deffand – ; soit, à l’instar d’un Marmontel, d’adopter une attitude de stricte neutralité par rapport à des rumeurs qu’ils ne pouvaient ignorer.

On le voit, la réputation de Mme de Tencin n’était donc pas des meilleures tout au long du siècle et nous ne pouvons que souscrire aux jugements plutôt négatifs de ses contemporains. Pourtant, sans vouloir faire œuvre de réhabilitation, il convient de remarquer que la personne valait certainement mieux que sa réputation. En effet, étant une femme en vue, au cœur de toutes sortes d’intrigues et, pour reprendre le mot de Marivaux, à l’« esprit supérieur », elle fut tout naturellement en butte à la jalousie et à la diffamation. De surcroît, ces calomnies, et c’est sans soute ce qui lui a causé le plus de tort, elle ne les a jamais réfutées, car, à l’instar du marquis de La Valette des Malheurs de l’amour, elle semble ne jamais avoir fait cas de sa « réputation qu’autant qu’elle était appuyée du témoignage qu’(elle) se rendait à elle-même. (Elle) faisait ce qu’(elle) croyait devoir faire, et laissait juger le public ».

À ce mépris pour sa réputation s’ajoute encore un activisme forcené qui n’a pu qu’irriter la bonne société de l’époque. On connaît le statut juridique de la femme de l’Ancien Régime : il équivaut à celui de « serve »[30]. Son rôle social consistait, de par son sexe, à obéir. Ce point de vue était d’ailleurs partagé par la plupart des participants – tant masculins que féminins ! – au débat pour déterminer qui devait gouverner dans la société. Alexandrine n’a pu que souffrir de ce préjudice social, elle qui ne s’épanouissait que dans l’action et qui n’avait rien de la femme passive que l’on rencontre encore dans nombre de romans de la première moitié du siècle. En fait, elle était très peu femme. Son esprit, ainsi que l’écrit Marivaux dans les Étrennes aux Dames, possédait « toute la force de celui de l’homme ». L’aspect « mâle » [31] de son caractère, également souligné par Delandine, était même si prédominant que la bonne baronne dut être rappelée à l’ordre par le cardinal de Fleury :

« Vous me permettrez de vous dire qu’il s’en faut beaucoup que vous meniez une vie retirée et que vous ne vous mêliez de rien. Il ne suffit pas d’avoir de l’esprit et d’être de bonne compagnie; et la prudence demande qu’on se mêle – et surtout une personne de votre sexe – que des choses qui sont de sa sphère. Le Roi (Louis XV) est informé avec certitude que vous ne vous renfermez pas toujours dans ces bornes… » (lettre du 15 juin 1730)

Ces bornes, elle eut bien de la peine à les respecter, tant elle méprisait son sexe. La femme, pour elle, n’est qu’un moyen pour contrôler les hommes. Et un moyen peu sûr encore, car la tête d’une femme est une étrange « girouette » quand il s’agit d’agir, gâtant tout par ses bavardages et son inintelligence du réel. À ses yeux, il est évident que les hommes dépassent de loin les femmes, et elle ne se prive pas de l’affirmer, avec une orthographe bien à elle, dans une de ses lettres autographe :

« Il auroit été mille fois plus galan de me convincre que j’avois tort quand je soutenois contre vous (le comte de Hoym) que les hommes l’emportoit sur les dames, mesme pour le stille. » (lettre manuscrite du 9 mai 1718)

Femme forte que rien n’abat, femme au-dessus de bien des hommes, elle n’a pu que choquer par sa pugnacité devant les brimades sociales, son mépris pour la vertu traditionnelle, son extrémisme dans les passions et la toute puissance de sa raison que rien, pas même le cœur, n’arrêtait. À tel point que nombre de lecteurs se sont demandés comment une femme du caractère de Mme de Tencin avait pu concevoir des romans emplis de sensibilité où s’expriment des âmes tendres et délicates, des romans si pauvres de vice et de couleur. Pierre-Maurice Masson prétend même qu’« on chercherait en vain la femme cynique et hardie que fut Mme de Tencin ». Mais est-ce là bien lire ses romans ? Ses romans font-ils vraiment l’apologie de la vertu en consacrant des héroïnes douces et soumises ? Valorisent-ils vraiment la toute puissance du cœur sur la raison ? Rien n’est moins certain. En fait, nombre d’événements importants de la vie d’Alexandrine s’y trouvent transposés et certains traits audacieux de son caractère, certaines de ses valeurs subversives s’y trouvent également développés. L’examen de l’univers moral de ses romans, une fois le vernis classique enlevé, le prouve à l’envi : la distance entre l’œuvre et l’auteur n’est qu’apparente, confirmant ainsi la tradition orale de l’époque. Mme de Tencin y est tout entière, non pas incarnée dans tel ou tel personnage féminin, mais disséminée en chacun d’eux et ce n’est pas la moindre de nos surprises que de la voir apparaître soudain au détour de quelque page…

Madame de Tencin écrivain

La fortune littéraire des œuvres

Après le coup de semonce de Fleury en 1730, Mme de Tencin jugea préférable de se consacrer désormais – quoique non exclusivement – à la tâche de présidente de sa "ménagerie" dont la réputation allait devenir européenne. C’est là, qu’entourée des plus grands écrivains de l’époque, elle rédigea ses premières œuvres. Reconversion ? Désir de faire oublier des scandales qu’elle eût préférés moins notoires, de rendre hommage à l’homme qu’elle aimait ? Ou, ainsi que le pense P.-M. Masson, pour « faire à sa manière œuvre d’art, pour purifier, en quelque sorte, son passé et reconquérir une certaine estime par le sérieux et la distinction de sa plume » ? Il n’est guère aisé de trancher, Mme de Tencin ne s’étant jamais expliquée sur les raisons qui la poussèrent à prendre la plume. Toutefois, comme elle n’a jamais cessé d’intriguer ni reconnu publiquement aucun de ses ouvrages, il est préférable de penser avec Delandine qu’ « en voyant les savants les plus goûtés dans la capitale, qu’en appréciant leurs ouvrages, elle eut envie d’en faire elle-même (…) et que la littérature fut pour elle un moyen de se délasser de ses orages, comme un voyageur à qui le désir d’être heureux, a fait braver les flots, les écueils et les tempêtes, profite d’un moment de calme pour écrire ses observations, et confier à ses amis éloignés, et ses espérances et ses dangers »[32].

Quelles que fussent ses motivations réelles, elle publia anonymement chez Néaulme (Paris) en 1735, sans privilège, un court roman-mémoires de 184 pages in-12 : Mémoires du comte de Comminge. Le succès fut immédiat, comme le prouve le fait qu’il fut réédité l’année même. Et pour une fois, la critique et le public apprécièrent de concert : ils furent unanimes à apprécier les qualités littéraires de l’ouvrage. L’abbé Prévost, dans le Pour et contre[33], y loue la « vivacité », l’« élégance » et la « pureté » du style, assurant que la nouvelle se fait lire « de tout le monde avec goût »[34], et le critique d’origine suisse La Harpe, dans son Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne (1799), ira même jusqu’à la considérer comme le « pendant de la Princesse de Clèves »[35]. Le roman eut même une vogue européenne : très rapidement on en fit des traductions anglaise (1746), puis italienne (1754) et espagnole (1828). Il inspira même une héroïde[36] à Dorat et une nouvelle à Mme de Gomez[37]. Pour Delandine, Madame de Tencin devrait servir de modèle. Et elle le fut, puisque sa nouvelle connut vers la fin du siècle cette forme populaire de la gloire que donnent les imitations et les contrefaçons. On l’adapta également au théâtre : Baculard d’Arnaud par exemple s’en inspira pour son drame Les Amans malheureux (1764). Avec plus de cinquante rééditions jusqu’à la Première Guerre Mondiale, l’ouvrage est resté très présent sur la scène du livre. Après un purgatoire d’une cinquantaine d’années, il fut redécouvert dans les années soixante et depuis constamment réédité.

Quatre ans plus tard, en 1739, parut sans nom d’auteur à Paris et toujours sans privilège, le second ouvrage de Mme de Tencin : Le Siège de Calais, nouvelle historique, roman en deux volumes composé sous la forme d’un récit à tiroirs. Il souleva également un enthousiasme universel et tout comme le précédent se verra comparé au chef-d’œuvre de Mme de La Fayette. Comparaison pour le moins étrange en fait, car si le style est magnifique, la retenue des personnages l’est moins, le roman débutant là où finissent tous les autres… :

« Il étoit si tard quand le comte de Canaple arriva au château de Monsieur de Granson, et celui qui lui ouvrit la porte étoit si endormi, qu’à peine put-il obtenir qu’il lui donnât de la lumière. Il monta tout de suite dans son appartement dont il avoit toujours une clef; la lumière qu’il portoit s’éteignit dans le temps qu’il en ouvrit la porte; il se déshabilla, et se coucha le plus promptement qu’il put. Mais qu’elle fut sa surprise, quand il s’aperçut qu’il n’étoit pas seul, et qu’il comprit, par la délicatesse d’un pied qui vint s’appuyer sur lui, qu’il étoit couché avec une femme ! Il étoit jeune et sensible : cette aventure, où il ne comprenoit rien, lui donnoit déjà beaucoup d’émotion, quand cette femme, qui dormoit toujours, s’approcha de façon à lui faire juger très avantageusement de son corps. De pareils moments ne sont pas ceux de la réflexion. Le comte de Canaple n’en fit aucune, et profita du bonheur qui venoit s’offrir à lui. »On le voit, ces deux ouvrages ont été jugés dignes d’être placés au nombre des chefs-d’œuvre de la littérature féminine du temps et leur succès alla même croissant jusque vers le milieu du XIXe siècle, avec une réédition tous les deux ans entre 1810 et 1840[38]. Ils furent, par ailleurs, encore souvent réédités entre 1860 et 1890 et leur gloire ne s’éteindra finalement qu’à l’aube du XXe siècle. C’est dire si le XIXe siècle les goûta encore énormément. Le critique Villemain, dans son Tableau de la littérature française au XVIIIe siècle (1838) écrira même que Mme de Tencin est l’auteur de « quelques romans pleins de charme » parmi lesquels les Mémoires du comte de Comminge, représente certainement « le plus beau titre littéraire des femmes dans le XVIIIe siècle »[39]. Opinion partagée encore quelque cent ans plus tard par le critique Marcel Raymond[40].

C’est grâce à ces deux romans que le nom de Mme de Tencin survivra littérairement jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle est encore pourtant l’auteur de deux autres ouvrages : les Malheurs de l’amour (1747), véritable perle de la littérature du XVIIIe, et d’un roman inachevé, de facture plus surannée, les Anecdotes de la cour et du règne d’Édouard II, roi d’Angleterre.

Les Anecdotes furent publiées après sa mort en 1776, chez le libraire Pissot à Paris, avec approbation et privilège du roi. Alexandrine n’est l’auteure que des deux premières parties, les suivantes sont l’œuvre de Anne-Louise Élie de Beaumont qui, vingt-cinq ans après la mort de Mme de Tencin, décida de finir l’ouvrage que celle-ci avait laissé inachevé. De toute évidence, Madame de Tencin jouissait donc encore dans ces années-là d’une grande réputation. Comment expliquer, sinon, qu’un écrivain aussi célèbre qu’Élie de Beaumont, l’auteur des fameuses Lettres du marquis de Rozelle (1764), encensées de toute la critique, et femme du plus célèbre encore avocat des Calas, décidât de terminer le roman d’une autre au lieu de donner à nouveau au public une œuvre de son cru. Malgré tout son savoir faire, l’ouvrage passa néanmoins presque inaperçu. Pierre-Maurice Masson nous indique qu’il n’a été réédité que huit fois jusqu’au début du XXe siècle, et toujours dans les œuvres complètes de Mme de Tencin, alors qu’on recense par exemple plus d’une quarantaine de rééditions des Mémoires du comte de Comminge. La critique est, quant à elle, généralement muette à son sujet. C’est probablement que la structure baroque de l’œuvre, faite d’histoires enchâssées et de rebondissements improbables, ne plaisait plus à l’époque et il y a fort à parier, ainsi que le pense Joël Pittet, que c’est là une œuvre de jeunesse que Mme de Tencin a tôt abandonnée[41].

Il reste à signaler, avant de revenir à l’examen des Malheurs de l’amour réédités au début du siècle (Desjonquères, 2001), qu’on lui attribue encore trois autres ouvrages. Elle aurait ainsi écrit vers 1720 une Chronique scandaleuse du genre humain, « histoire ordurière et manuscrite des actions crapuleuses des libertins connus par l’histoire de toute l’antiquité et composée à l’usage de Dubois et du Régent » écrit p. -M. Masson[42] pour qui l’ouvrage serait assez du genre de la dame. Cette chronique n’a jamais été retrouvée. D’après Jules Gay, elle fut « très probablement détruite par nos cafards molinistes ou jansénistes, méthodistes ou révolutionnaires »[43]. On lui attribuait également Chrysal ou les aventures d’une guinée (1767) qui est en fait de l’Anglais Charles Johnstone. Reste enfin l’épineux problème que soulève l’Histoire d’une religieuse écrite par elle-même. En effet, en mai 1786 paraît à Paris, dans la Bibliothèque universelle des romans, cette courte nouvelle de vingt-quatre pages in-16, qu’une note des éditeurs attribue à Mme de Tencin : ce serait là « le fruit des premiers amusements de la jeunesse » de notre auteur, qu’elle aurait remis entre les mains de son ami l’abbé Trublet. Convient-il d’accorder quelque crédit à cette note ? La critique du XXe siècle – celle des deux siècles précédents ainsi que les répertoires bibliographiques du XIXe siècle passant complètement sous silence cette nouvelle qui n’eut jamais de réédition – reste partagée : Pierre-Maurice Masson, Georges May, Henri Coulet et Pierre Fauchery pensent qu’elle en est l’auteure, sans pourtant en fournir la preuve absolue, tandis que Jean Sareil, Jean Decottignies, Martina Bollmann, auteure d’une thèse remarquable sur les romans de Mme de Tencin, et Joël Pittet sont d’avis contraire[44]. Une thématique différente, l’absence de tout dialogue, des différences importantes dans le traitement psychologique et dans le vocabulaire de cette œuvre semblent aller pourtant dans le sens de la non attribution. Un autre fait vient encore corroborer cette prise de position : l’abbé Trublet était mort depuis seize ans, quand parut cette histoire. Pourquoi alors avoir attendu si longtemps avant de la publier ? Selon le critique Franco Piva, elle serait en fait de Jean-François de Bastide[45].

S’il convient donc très certainement de considérer l’Histoire d’une religieuse comme un pastiche adroit, cette nouvelle n’en reste pas moins intéressante à plus d’un titre : elle souligne en premier lieu l’engouement pour Mme de Tencin vers la période révolutionnaire, engouement que confirment en 1786 les deux premières éditions de ses œuvres complètes ainsi que la publication de ses pseudo-mémoires secrets en 1792 [46]. Qui plus est, elle fournit de précieux renseignements sur la fortune littéraire des Malheurs de l’amour en montrant que ce roman, qui a largement inspiré Jean-François de Bastide, répondait encore au goût de la fin du XVIIIe siècle.

Avant que d’examiner plus avant ce dernier roman, petit chef-d’œuvre d’écriture classique qui exprime pourtant au mieux les idées novatrices et subversives de Mme de Tencin, il convient encore de dire un mot des problèmes d’attribution.

Une attribution quelque temps contestée

La fortune littéraire de Mme de Tencin ne coïncide pas avec celle de ses œuvres. En effet, si la critique de nos jours attribue unanimement à la divine baronne la maternité des quatre ouvrages précités, son œuvre lui fut longtemps disputée.

À l’instar la plupart des femmes de lettres de son époque, Alexandrine publia ses ouvrages sous le couvert de l’anonymat, jugeant qu’il ne seyait à une dame de qualité – on se souvient à cet effet que la marquise de Lambert se crut déshonorée lorsqu’elle vit imprimer les Avis d’une mère à sa fille – de condescendre à l’écriture. À moins que ce ne fût pour éviter de fournir elle-même des armes à ses ennemis, de peur qu’ils n’y trouvassent des aventures qui pouvaient paraître avoir été inspirées des siennes. Quoi qu’il en soit, par préjugé nobiliaire ou par peur du public, elle ne recueillit pas de son vivant le bénéfice de son succès.

Pas tout à fait, il est vrai, cependant, car ces sortes de secrets ne se gardent guère. C’est ainsi que le nom de Mme de Tencin ne tarda pas à circuler sous le manteau, comme le prouve une lettre de l’abbé Raynal (1749) à un correspondant étranger, dans laquelle il signale qu’il convient d’attribuer à Alexandrine « trois ouvrages pleins d’agrément, de délicatesse et de sentiments » dont il donne les titres. Ses « bêtes » (les familiers de son salon) étaient d’ailleurs certainement dans la confidence et, bien qu’ils gardassent, pour la plupart, le silence, un poème de Piron, en termes à peine voilés, laisse entendre la véritable identité du plus accompli des trois romans. Il s’agit de Danchet aux Champs-Élysées qui décrit un cercle de neuf Muses, rencontré au séjour des Bienheureux, dont Alexandrine doit un jour occuper le siège présidentiel :

- Car vous seule y devez prétendre,

- Vous seule y monterez un jour,

- Vous dont le pinceau noble et tendre

- A peint les malheurs de l’Amour.[47]

À part ces quelques indications éparses, dans les trente années qui suivirent la première publication de Mme de Tencin (1735), on ne trouve aucun témoignage imprimé où le nom de l’auteur soit explicitement donné. Aussi la rumeur se plut à attribuer ces trois romans à d’autres écrivains, et principalement à ses propres neveux : d’Argental et Pont-de-Veyle, nouveaux Segrais d’une nouvelle Lafayette. Mais n’est-ce pas encore là en fin de compte la meilleure manière de les attribuer à Alexandrine ? Il est en effet pour le moins curieux que ces pères putatifs fussent choisis dans sa propre famille ; et de là à imaginer qu’elle ait elle-même attisé, sinon répandu, cette rumeur pour qu’on ne séparât pas tout à fait ces ouvrages de son lignage, il n’y a qu’un pas que l’on peut aisément franchir. Elle tient en tout cas d’Argental en piètre estime et, si l’on pourrait admettre qu’elle prit quelque collaborateur, elle l’eût certainement choisi moins sot :

« Vous ne connaissez pas d’Argental (écrit-elle en 1743 au duc de Richelieu) ; c’est une âme de chiffe, qui est incapable de prendre part aux choses qui ont quelque sérieux. Il n’est capable de rien que de nigauderies et de faiblesse. »

Quant à Pont-de-Veyle, ses comédies comme le Complaisant (1733) ou le Fat puni (1738) ressemblent trop peu aux romans sensibles et subversifs de Mme de Tencin pour qu’on puisse retrouver entre ceux-ci et celles-là quelque affinité littéraire.

Trois théories s’affrontent donc dans le public jusqu’en 1767 : il y a les gens instruits qui savent ce qu’il en est, ceux qui penchent pour une collaboration entre la tante et les neveux, et ceux qui n’accordent, comme Voltaire qui la détestait, la paternité des œuvres qu’aux seuls neveux. Ainsi ce dernier, dans un billet non daté tout à fait partial à Mme Denis, n’écrit-il pas :

« Carissima, sono in villeggiatura a Versailles (…). Corre qui un romanzo il cui titolo, è Le Infelicita dell amore. La piu gran sciagura che in amore si possa risentire, e senza dubbio il vivere senza voi mia cara. Questo romanzo composto dal Signor de Pondeveile è non percio meglio. Mi pare una insipida e fastidiosa freddura. O que [sic] gran distanza da un uomo gentil, cortese e leggiadro, fino ad un uomo di spirito e d’ingegno ! ».

Le parti des instruits finira par l’emporter, car en 1767 apparaît le premier texte auquel on peut accorder tout crédit, qui divulgue enfin la véritable identité de l’auteur des trois romans. En effet, l’abbé de Guasco dans une note de son édition des Lettres familières du Président de Montesquieu nous apprend que son frère, le comte de Octavien de Guasco, demanda en 1742 à Montesquieu si Mme de Tencin était bien l’auteur des ouvrages que certains lui attribuaient. Ce dernier lui répondit qu’il avait promis à son amie de ne point révéler le secret. Ce ne sera que le jour de la mort d’Alexandrine qu’il avouera enfin la vérité au vieil abbé :

« À présent vous pouvez mander à Monsieur votre frère, que Mme de Tencin est bien l’auteur (…) des ouvrages qui ont été crus jusqu’ici de M. de Pont-de-Veyle, son neveu. Je crois qu’il n’y a que M. de Fontenelle et moi qui sachions ce secret ». [48]

Son opinion fait école, car dès cette date, le nom d’Alexandrine figure régulièrement dans les histoires littéraires et les dictionnaires de l’époque. Ainsi, vers 1780, la majorité du public et de la critique – à l’exception notable de l'abbé de Laporte dans son Histoire littéraire des femmes françoises (1769) ! – pense qu’elle en est l’unique auteur. En tout cas on en est suffisamment convaincu pour, lors de la première édition des ses œuvres complètes en 1786, faire apparaître pour la première fois son nom sur la page de titre. Depuis l’ouvrage remarquable de Pierre-Maurice Masson (1909, revu et corrigé en 1910), consacré à la vie et aux romans d’Alexandrine, plus personne ne songe sérieusement à lui enlever ce modeste lot de gloire qui lui revient.

Les Malheurs de l’amour

Après huit ans de silence littéraire, Mme de Tencin, devenue impotente et ne quittant plus guère son appartement, se décida à sortir quelque peu de sa réserve pour publier anonymement son troisième roman : Les Malheurs de l’amour (1747). L’édition originale de ce roman-mémoires sentimental consiste en deux volumes in-12 de 247 et 319 pages où l’histoire enchâssée d’Eugénie – la confidente de l’héroïne Pauline – occupe les 180 pages du deuxième volume. Elle fut publiée sans privilège à Paris, même si la page de garde mentionne Amsterdam. Sous le titre apparaît une épigraphe (Insano nemo in amore sapit) attribuée à Properce qui a toujours été reproduite dans les éditions suivantes. Il s’agit du vers 18, tronqué, de l’élégie XIV du deuxième livre des Élégies de Properce : Scilicet insano nemo in amore videt. Cette élégie se distingue des autres, car elle est consacrée au bonheur. Elle est suivie, à la deuxième page, d’une Épitre dédicatoire à M*** qui n’a pas toujours été reproduite dans les éditions suivantes :

« M.

Je n’écris que pour vous. Je ne désire des succès que pour vous en faire hommage. Vous êtes l’Univers pour moi. »

Une épître dédicatoire toute similaire se trouvait déjà au début du Siège de Calais, sans qu’on n’ait jamais pu en découvrir le destinataire, si tant est qu’il existât jamais :

« M.

C’est à vous que j’offre cet ouvrage ; à vous à qui je dois le bonheur d’aimer. J’ai le plaisir de vous rendre un hommage public, qui cependant ne sera connu que de vous. »

En dessous de l’épigraphe se trouve une vignette, sans nom d’auteur, qui pourrait illustrer le vers de Properce, à savoir la suprématie en amour du cœur sur la raison. Elle représente la scène suivante : un Amour (l’amour raisonnable ?), le pied appuyé sur un coffre, près d’une colonne, tient dans ses mains un parchemin qu’il tend à une jeune femme. Cette dernière semble troublée en le lisant, car elle porte une de ses mains à son visage. Derrière elle, dissimulé par un rideau, se tient un autre Amour (l’amour-passion ?) qui écoute attentivement ou peut-être même dirige leur conversation. Cette vignette n’a jamais été reproduite, après 1749, dans les rééditions du roman.

Le roman connut un grand succès lors de sa parution, tant est qu’il fut réédité plusieurs fois l’année même. Il fut en vogue quelque temps à Versailles. Daniel Mornet, dans son article Les Enseignements des bibliothèques privées (1750-1780), nous apprend même qu’il fit partie jusqu’en 1760, avec les Lettres d'une Péruvienne ou les Confessions du comte de ***, des neufs romans les plus lus en France ! Cet engouement ne se cantonna pas à la France uniquement. Dès les années 1750 il fut traduit en anglais et inspira plusieurs auteurs britanniques comme Miss Frances Chamberlaine Sheridan dans ses Memoirs of Miss Sidney Bidulph, extracted from her own Journal (1761; traduit en français par l’abbé Prévost en 1762) dont une partie de l’intrigue semble directement inspirée des Malheurs de l’amour. Jean-Rodolphe Sinner de Ballaigue l’adaptera en 1775 pour le théâtre, en conservant certaines répliques du roman. Pendant la période révolutionnaire, il connaît même une nouvelle vogue, étant très souvent réédité, et pas toujours sous son titre d’origine, mais sous celui de Louise de Valrose ou Mémoires d’une Autrichienne, traduits de l’allemand sur la troisième édition (1789). Enfin, la troisième période de gloire des Malheurs de l’amour se situe pendant les trente premières années du XIXe siècle où l’on recense en moyenne une réédition tous les cinq ans : les post-classiques en apprécièrent le style naturel et de bon goût et la génération romantique, la mélancolie et la passion dominatrice qui caractérisent, par ailleurs, tous les romans de Mme de Tencin. Dès les années 1880, le roman sombre peu à peu dans l’oubli et ce n’est qu’à l’aube de ce siècle qu’il a été redécouvert (Desjonquères, 2001).

Ce n’est pas tant à l’intrigue assez commune, que notre roman dut ses premiers succès, mais bien à la discipline classique à laquelle s’astreignit Mme de Tencin. La critique de l’époque fut une nouvelle fois unanime à admirer les qualités littéraires de l’ouvrage, à savoir la « vivacité », l’« élégance » et la « pureté » de son style et, pour le public, ce roman et les autres, « passaient tout d’une voix pour des livres fort bien écrits » (Abbé Prévost, Le Pour et contre, 1739). Quant aux lectrices, sous le vernis classique, elles durent apprécier tout particulièrement certains épisodes très subversifs pour l’époque ainsi que les revendications féminines qui s’en dégageaient.

Le genre utilisé est le roman-mémoires qui est la forme canonique de la fiction en France entre 1728 et 1750. Issu des pseudo-mémoires du dernier quart du XVIIe siècle, il s’en distingue par le fait que le je-narrateur ne vise plus désormais à donner sa version particulière de faits historiques, mais bien à s’interroger sur lui-même, et plus particulièrement sur sa vie sentimentale qui va primer sur sa carrière politique. C’est de plus un des premiers romans bâti autour des souvenirs d’une bourgeoise. Ce changement de perspective qui vise avant tout à la découverte de l’être et finalement du bonheur est tout à fait évident dans les Malheurs de l’amour où l’analyse psychologique occupe le devant de la scène. C’est le « moi » qui est le centre du récit, et non plus les aventures singulières empruntées au roman baroque. La narration y est ainsi assez homogène. Mme de Tencin s’est efforcée de maîtriser le principal problème lié à la narration autodiégétique, celui de la retranscription d’événements, de discours auxquels le « je » n’a pas assisté, en ayant recours par deux fois au récit écrit d’un autre personnage. Ainsi, Pauline, la narratrice et rédactrice, de sa retraite à l’abbaye Saint-Antoine à Paris, rapporte à la première personne vers 1680, les malheurs qui lui sont survenus quarante ans auparavant. Tout passe par son point de vue, ce qui ne l’empêche nullement de déléguer parfois sa voix à d’autres personnages : elle cède ainsi la parole pendant une trentaine de pages à sa rivale Hypolite (Tome II 151-181), en supprimant tout marqueur discursif, ou au marquis de La Valette (II70-87), autrefois amant de son amie, la religieuse Eugénie. Ces deux récits, s’ils blessent un peu la vraisemblance, sont justifiés par une certaine esthétique du pathétique qui gouverne le roman, car la confession d’une mourante ou les plaintes d’un amant éconduit sont autrement émouvantes au style direct.

Si Mme de Tencin a donc été confrontée au même vertige qu’éprouvèrent tant d’écrivains de l’époque, à savoir les problèmes engendrés par le rapport fiction-réalité, elle n’en a pas fait sa préoccupation première. Le réel ne l’intéresse que dans la mesure où il est vécu par l’homme. Si son roman, à l’instar de beaucoup d’autres, se charge de réalités sociales, c’est uniquement parce qu’elles permettent de s’interroger indéfiniment sur les chances qu’elles offrent à l’accomplissement de soi ainsi que sur les antinomies de la vertu et du bonheur. Ainsi, si Les Malheurs de l’amour se veut, par son titre et sa forme empruntée au roman-mémoires d’une part, un juste équilibre entre l’imagination et l’observation de l’autre, pour obtenir du lecteur « l’adhésion lucide et critique à un faux plus vrai que le vrai »[49], ce roman permet néanmoins à l’irréalisme d’éclater en irruptions incontrôlées à la faveur d’un cliché romanesque (la tentative d’enlèvement de l’héroïne, l’apparition d’un couple de jumeaux, des quiproquos qui s’ensuivent…) ou même, et c’est extraordinaire, d’auto-parodies qui constituent une sorte de mise en abyme du roman; que l’on considère seulement la réplique suivante d’Eugénie à Pauline :

« Voulez-vous faire l’héroïne de roman, et vous enfermer dans un cloître, parce qu’on ne vous donne pas l’amant que vous voulez ? »

ou cette autre :

« Le cœur me dit que le (Président) est destiné pour mettre fin à votre roman. »

L’engouement de la narratrice pour l’auto-analyse n’est pas sans influence sur le traitement de l’espace. Il implique non seulement un resserrement spatial maximal, mais également l’observation du seul champ qui intéresse véritablement : le Moi amoureux. Ainsi, le roman, à l’instar de la plupart des romans-mémoires de l’époque, donne peu à voir : la nature extérieure, qu’elle soit campagnarde, urbaine ou exotique, tend à ne plus être qu’un simple décor. Cependant, si Mme de Tencin ne recherche pas le pittoresque, elle ne bannit point de son roman toute couleur locale. Elle est même une sorte de précurseur du décor noir qui fera florès plus tard dans le siècle, pour autant qu’il ajoute au côté pathétique d’une scène qui suit entre les deux amants. Ainsi par exemple la description suivante, qui survient peu avant la visite de Pauline au Châtelet :

« Je parvins, bien cachée dans mes coëffes, jusqu’à une chambre ou plutôt un cachot qui ne recevoit qu’une foible lumière d’une petite fenêtre très haute et grillée avec des barreaux de fer qui achevoient d’intercepter le jour. Barbasan o Barbazza étoit couché dans un mauvais lit, et avoit la tête tournée du côté du mur (…), une chaise de paille (..) composoit tous les meubles de cette affreuse demeure. » (I 134)

À cette description qui semble fondée sur le souvenir de son propre séjour à la Bastille, ajoutons cette autre résultant de la sensibilité exacerbée de l’héroïne, qui lui fait porter un regard nouveau sur le monde environnant :

« J’allois porter cette nouvelle douleur (la mort possible de son amant), peut-être la plus accablante de toutes, dans un bois de haute futaye qui faisoit ma promenade ordinaire. La solitude et le silence qui y régnoient, y répandoient une certaine horreur conforme à l’étât de mon âme : je m’accoutumai insensiblement à y passer les journées preque entières : mes gens m’avoient vainement représenté qu’il étoit rempli de sangliers ; qu’il pourroit m’y arriver quelque accident. » (II 208-209)

Les personnages évoluent donc dans un univers étrange, presque abstrait, se resserrant peu à peu vers les mêmes lieux clos : chambres mortuaires, sombres châteaux retirés à la campagne, abbayes isolées, champs de bataille, couvents ou forêts inquiétantes, décor qui annonce déjà les mélodrames du siècle suivant. Pour Chantal Thomas, cette représentation du monde se révèle être en définitive « une métaphore amoureuse » qui traduit à la perfection le conflit latent existant entre les deux amants. Car il faut bien parler de conflit, leur rencontre étant à l’origine d’une lutte à mort à la fois contre ses propres défauts, contre soi-même -« tous mes sentimens sont contraints, je n’ose ni me permettre de haïr, ni me permettre d’aimer » ( II 105) confie Mlle d’Essei- et contre le partenaire amoureux. La souffrance même, calculée dans ses effets sur l’autre, devient une arme :

« Le comte de Blanchefort est mon mari; la raison, et peut-être encore plus le dépit dont j’étois animée contre vous, m’ont déterminée à lui donner ma main. » (II 101)

C’est donc bien cette lutte, nécessaire au triomphe de l’amour véritable, qu’évoquent les différents lieux oppressants du roman et qui lui confèrent ce ton soutenu d’abstraction; le métaphorique y primant toujours sur le littéral. Et c’est sur cette lutte, ou plutôt sur cette série de cas sentimentaux extrêmes, reliés par une intrigue commune, que Mme de Tencin a porté tous ses efforts. Elle les résout non en moraliste, comme pourrait le faire un romancier à thèse, mais préfère les décrire et les analyser avec justesse et précision pour y trouver des nuances nouvelles, inaperçues jusque-là. Si l’accent est mis sur la personnalité psychologique des personnages, elle n’est pas traitée dans sa globalité, mais bien par rapport aux épreuves engendrées par l’expérience amoureuse.

Une morale du cœur et de l’instinct

— Mme de Tencin à Mme de Graffigny

Du roman sentimental alors en vogue dans le deuxième quart du XVIIIe siècle, Mme de Tencin emprunte les principaux traits : un récit à tiroir, des intrigues plus vraisemblables que romanesques, chargées des réalités sociales permettant au lecteur de s’interroger sur les possibilités qu’elles offrent à l’accomplissement de soi, un cadre moderne, parfois même bourgeois, la prédominance des états affectifs du cœur et la finesse de la psychologie qui prend le devant de la scène, puisque désormais la vérité ne se trouve plus dans les faits racontés, mais bien dans l’ordre des réalités morales. Ses quatre romans s’en distinguent cependant par toute une série de subversions touchant tant aux structures romanesques qu’aux conventions sociales de l’époque.

Ces subversions visent principalement à émanciper la femme de la tutelle sociale et parentale et surtout de cette « Vertu » castratrice qui la prévient d’être véritablement. Et c’est bien là que se situe l’originalité de ses écrits, car là où la plupart des romanciers du temps se contentent de dénoncer les hypocrisies du rationalisme moral ambiant, en peignant les épreuves de la vertu ou les malheurs de l’amour, Mme de Tencin, précédant Sade de quelque quarante ans, rejette catégoriquement cette dernière au profit de l’instinct qui devient le guide suprême. Elle prône ainsi une philosophie du cœur qui a tôt fait de déboucher sur une morale du sentiment, sans le céder au didactisme toutefois ! C’est le royaume de la morale implicite, suggérée par le fort contraste entre une existence malheureuse vouée à la « raison » (opinion publique) et à la « vertu » (refoulement du cœur) dans une histoire enchâssée et l’existence de l’héroïne principale tournée tout entière vers le cœur, qui seul permet d’accéder au bonheur véritable : l’accomplissement de l’être dans l’acceptation de l’amour.

L’être humain, pour citer Paul van Tieghem, ne vit donc « pour faire son salut, ni pour agir, ni pour connaître ou créer; son idéal n’est ni d’être saint, ni l’homme d’action, ni le savant ou l’inventeur. Il vit pour sentir, pour aimer. » La morale naturelle que Mme de Tencin nous propose est en ce sens assez proche de celle des auteurs sensibles de la deuxième moitié du siècle qui réagissent contre le culte de la raison gouvernant la volonté, idéal de l’âge classique, en privilégiant le sentiment et en revendiquant les droits de la passion. Celle-ci n’est plus considérée comme une faiblesse, un égarement ou un malheur, mais comme un privilège des âmes sensibles. Elle devient « un titre suffisant à justifier une conduite opposée à celle que dictaient les usages et les lois. »[51]

Morale similaire, mais non identique, car pour la plupart des romanciers lorsque la passion se heurte à la vieille morale, à celle de toutes les sociétés depuis la Bible, c’est la passion qui renonce ou qui lutte pour renoncer : la Nouvelle Héloïse qui fut au XVIIIe siècle comme la bible du sentiment -on allait jusqu’à la louer pour quelques sous- en est le meilleur témoin. Elle serait plus proche de la morale romantique où aimer avec fureur, avec désespoir devient le comble de la félicité, malgré les lois divines et humaines, lorsque l’amour est le don total de soi et l’ardeur du sacrifice.

Les romans de Mme de Tencin des œuvres préromantiques ? Certes, à l’instar de bon nombre de romans du XVIIIe. Il n’est donc pas nécessaire d’insister sur ce point, mais plutôt sur la philosophie de vie qu’ils mettent en scène, philosophie assez étrangère à la mentalité du temps pour qui la notion de pari, en matière de bonheur, n’entrait que très rarement en ligne de compte. Car c’est bien à un pari, un peu comme Pascal à propos de l’existence de Dieu, que Mme de Tencin nous invite, lorsqu’au travers d’histoires d’amour, elle s’efforce de nous faire comprendre que pour être heureux, il faut prendre le risque d’aimer, qu’il faut oser aimer, et ce en dépit des obstacles qui ne manqueront pas de survenir.

D’aucuns pourraient rétorquer qu’un tel pari sur l’amour ne réussit pas aux héroïnes, puisqu’à la fin de leurs aventures elles perdent l’objet aimé. Il convient de dire tout d’abord que si elles ont connu le bonheur en société, c’est uniquement durant leur liaison amoureuse et que si l’on assiste à un échec du sentiment, les héroïnes doivent non seulement s’en prendre à la société qui ne veut pas entendre parler des lois du cœur, mais surtout – c’est là un point original – à elles-mêmes et à leur amour-propre ainsi qu’à la légèreté de l’amant. Car il ne suffit pas d’oser aimer, encore convient-il de défendre son amour contre tout ce qui vient attenter à sa pureté. Pour Mme de Tencin l’amour ne vise donc qu’à la pleine réalisation de l’être, il n’est nullement responsable des malheurs qui surgissent : elle envisage la vie de manière positive et du rationalisme moral du temps, elle retient au moins l’optimisme, laissant de côté l’utopie. Elle insiste sur la difficulté d’aimer dans un siècle où le sentiment reste suspect. Cependant, si elle ne se prive pas ainsi de mettre en scène les nombreux obstacles qui visent à séparer définitivement les amants, il convient de noter toutefois qu’elle propose également des substituts à l’impossibilité de l’amour in praesentia ou physique, telles que la lettre ou, à un niveau supérieur, l’écriture.

En effet, les problèmes du couple romanesque ne se séparent point de ceux de la communication : éloignés la plupart du temps l’un de l’autre, les amants ne peuvent combler la distance qui les sépare qu’à l’aide d’une correspondance épistolaire. Les romans mentionnent ainsi de nombreuses lettres ou billets qui bien souvent, en plus de rapporter les mots de l’être aimé, semblent se substituer, de façon métonymique, à sa présence physique :

« La joie succéda à tant de douleurs, quand j’appris à sept heures du matin, par un billet, que tout avoit réussi, et que Barbasan étoit en sûreté. Je baisois ce cher billet (…). » (Les Malheurs de l’amour, I 145)

Si la lettre est donc essentiellement communicative et dramatique, elle reste cependant avant tout le signe et le substitut d’une passion qui ne peut s’assouvir. En ce sens, elle ne fait que transposer dans l’histoire cet espace d’écriture et d’évasion qu’offre lui-même le roman à l’amour, ce sentiment qui n’avait lieu à l’époque, si ce n’est la clandestinité, pour s’épanouir. L’acte d’écriture, voire l’acte de narration, justifiés explicitement dans les romans, procède donc d’un refus d’être, ou du moins d’être sans l’être aimé. Il trahit un désir du « nous », de l’unité qui ne peut ête résolu que dans l’écriture ou, paradoxalement, dans l’absence, car l’on sait depuis Proust que cette dernière, pour qui aime, est « la plus certaine, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences (…). »[52]

Ainsi, en rédigeant des mémoires, le héros ou l’héroïne atteint finalement au bonheur. Il peut désormais, même si l’être aimé est perdu, se consacrer tout entier au seul domaine qui interpelle véritablement l’être sensible : l’amour; car être sensible ce n’est pas tant se borner à ressentir, c’est avant tout prendre conscience que l’on ressent.

L’image d’une femme – ou d’un homme – qui se réalise dans l’amour ou, par procuration, dans l’écriture ne manque pas d’étonner de la part d’un écrivain dont la vie fut caractérisée essentiellement par la tutelle de la raison sur le cœur. Du moins, c’est là le portrait que se sont plu à dresser la totalité de ses biographes. Mais ont-ils vraiment vu juste, eux qui se sont efforcés de recréer la personne intime à partir du personnage public ? Laissons le mot de conclusion à Stendhal[53] qui la proposait comme modèle à sa sœur Pauline et qui avait deviné son grand secret :

« Plais à tous ceux qui ne te plaisent pas et qui t’entourent; c’est le moyen de sortir de ton trou. Mme de Tencin était bien plus loin des sociétés aimables que toi, et elle y parvint. Comment ? En se faisant adorer de tout le monde, depuis le savetier qui chaussait Montfleury jusqu’au lieutenant général qui commandait la province ». (Lettre à Pauline Beyle, 8 mars 1805)

Madame de Tencin épistolière

De l’abondante correspondance de Mme de Tencin, il ne reste que peu de choses accessibles en édition. Huitante lettres dans une vieille compilation lacunaire de Soulavie[54], écrites entre novembre 1742 et juillet 1744, un petit fascicule de Stuart Johnston et de nombreuses lettres inédites citées ici et là, notamment chez P.-M. Masson ou M. Bollmann. Des originaux également, qui apparaissent de temps en temps dans les ventes aux enchères. Citons par exemple 14 lettres manuscrites, adressées à son frère, provenant de la bibliothèque du marquis de Monteynard. Aucun critique n’a jugé bon à l’heure actuelle de consacrer une recherche sérieuse à la totalité des lettres qui seraient disponibles, mais éparpillées aux quatre vents. Quel dommage ! Car les pauvres reliefs qui nous tombent entre les mains ne peuvent que mettre en appétit, tant Mme de Tencin y apparaît tout entière : vive, malicieuse, caustique, méchante parfois, elle traite de ses affaires avec une verve que l’on n'eût jamais soupçonnée et analyse la société de son temps avec une acuité quasi-prophétique. Voici par exemple son avis sur le ministre Maurepas :

« C’est un homme faux, jaloux de tout, qui, n’ayant que de très petits moyens pour être en place, veut miner tout ce qui est autour de lui, pour n’avoir pas de rivaux à craindre. Il voudrait que ses collègues fussent encore plus ineptes que lui, pour paraître quelque chose. C’est un poltron, qui croit qu’il va toujours tout tuer, et qui s’enfuit en voyant l’ombre d’un homme qui veut résister. Il ne fait peur qu’à de petits enfants. De même Maurepas ne sera un grand homme qu’avec des nains, et croit qu’un bon mot ou qu’une épigramme ridicule vaut mieux qu’un plan de guerre ou de pacification. Dieu veuille qu’il ne reste plus longtemps en place pour nos intérêts et ceux de la France. » (Lettre au duc de Richelieu, 1er août 1743)

Pour Alexandrine, avec de tels serviteurs, « à moins que Dieu n’y mette visiblement la main, il est physiquement impossible que l’État ne culbute » (Lettre au duc d’Orléans du 2 juin 1743). Les ministres « ont le ton plus haut actuellement que les ministres de Louis XIV, et ils gouvernent despotiquement (...). Tandis que les affaires actuelles occuperaient quarante-huit heures -si les journées en avaient autant-, les meilleures têtes du royaume passent leur temps à l’Opéra » (idem) ! Mais le grand coupable, c’est le roi, comme elle ne se prive pas de le démontrer dans différentes lettres au duc de Richelieu :

« C’est un étrange homme que ce monarque (...). Rien dans ce monde ne ressemble au Roi : ce qui se passe dans son royaume paraît ne pas le regarder; il n’est affecté de rien; dans le conseil, il est d’une indifférence absolue : il souscrit à tout ce qui lui est présenté. En vérité, il y a de quoi se désespérer d’avoir affaire à un tel homme ; on voit que, dans une chose quelconque, son goût apathique le porte du côté où il y a le moins d’embarras, dût-il être le plus mauvais (...). Il est comme un écolier qui a besoin de son précepteur, il n’a pas la force de décider (...). On prétend qu’il évite même d’être instruit de ce qui se passe, et qu’il dit qu’il vaut mieux encore ne savoir rien. C’est un beau sang-froid; je n’en aurai jamais autant (...). Il met les choses les plus importantes pour ainsi dire à croix ou à pile dans son conseil, où il va pour la forme, comme il fait tout le reste, et qu’il en sort soulagé d’un fardeau qu’il est là de porter. (...) Voilà pourquoi les Maurepas, les d’Argenson, sont plus maîtres que lui. Je ne le puis comparer dans son conseil qu’à M. votre fils, qui se dépêche de faire son thème pour en être plus tôt quitte. Encore une fois je sens malgré moi un profond mépris pour celui qui laisse tout aller selon la volonté de chacun. » (Lettres au duc de Richelieu des 22 juin, 24 juillet, 1er août et 30 septembre 1743)

Et de terminer par une de ses maximes grivoises dont elle a le secret et qui n’est pas à l’avantage du roi :

« Tout sert en ménage, quand on a en soi de quoi mettre les outils en œuvre. »

On le voit les lettres de Mme de Tencin offrent donc le spectacle, qui n’est « ni sans rareté ni sans beauté »[55] d’une volonté féminine pure, servie par un esprit lucide et très libre, tendue sans défaillance vers la défense de ses intérêts certes, mais également vers ceux de la France, qu’elle aimait plus que tout.

La Ménagerie

Quelques grands noms des Lettres, des Arts et des Sciences fréquentèrent durablement ou occasionnellement le « bureau d’esprit » de Madame de Tencin et formèrent sa ménagerie. Voici quelques-unes de ses « bêtes » : l’abbé Prévost, Marivaux, l’abbé de Saint-Pierre, l’académicien de Mairan, Louis La Vergne, comte de Tressan, le docteur et amant Jean Astruc, le poète janséniste Louis Racine, Jean-Baptiste de Mirabaud, l’abbé Le Blanc, son neveu d’Argental, Jean-Baptiste-Antoine Suard, Louise-Marie Dupin, Duclos, l’académicien de Boze, Émilie du Châtelet, Houdar de la Motte, Mme Geoffrin, Réaumur, Montesquieu qu’elle appelait « le petit romain », Helvétius, les écrivains Piron et Marmontel, la marquise de Belvo, Mme de La Popelinière, Bernard-Joseph Saurin, Sir Luke Schaub qu’elle surnommait « le Petit » ou « mon mari », l’abbé Trublet, Charles-Henry (comte de Hoym) qu’elle surnommait « le Grand ou le Dégoûté », Fontenelle, Françoise de Graffigny, l’abbé de Mably, son neveu Pont-de-Veyle, le médecin suisse Théodore Tronchin, Chesterfield et Bolingbroke.

Notes et références

- ↑ Sa famille était anoblie depuis moins de cent ans à sa naissance (21 mars 1586) : son quadrisaïeul, Pierre Guérin, était simple colporteur, puis orfèvre à Romans. Sa marraine de baptême fut Marguerite-Alexandrine de Francon de Bocsozel de Montgontier.

- ↑ Antoine Guérin, juge royal à Romans, reçut ses lettres de noblesse d’Henri III pour avoir protégé la ville pendant les guerres de Religion (lettres enregistrées au Parlement le 21 mars 1586).

- ↑ Le monastère de Montfleury à Corenc près de Grenoble était de l'ordre de Saint-Dominique. S'il était sans clôture, son entrée n'en restait pas moins strictement interdite aux hommes. Les bâtiments servent de nos jours au collège privé de Rondeau.

- ↑ Duclos, Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, La Régence et le règne de Louis XV, in Œuvres complètes, Paris, Colnet, 1806, 10 vol., t.V, p. 418

- ↑ Louise de Buffévent était issue d’une vieille famille du Viennois, dont un ancêtre, Antoine de Buffévent, avait suivi Saint Louis aux croisades.

- ↑ Bibliothèque raisonnée (...), op.cit., article VI, pp. 377 et suivantes.

- ↑ Numéros 380 à 382 actuels. L'église, la cour d'entrée et le cloître ont été rasés lors de l'ouverture de la rue Duphot.

- ↑ Saint-Simon, Mémoires, édition Chéruel et Régnier, Paris, Hachette, t.XVI, 1874, p. 351-2.

- ↑ Pierre-Maurice Masson, opus cité, p. 25.

- ↑ Entre 5 et 11 millions d'euros actuels, si l'on se fonde sur les tables de conversion de Wikipedia et sur celles du duc de Castries.

- ↑ Pierre-Maurice Masson, opus cité, 1909, p. 30

- ↑ Diderot, Entretien entre d’Alembert et Diderot, in Œuvres complètes, éd. Assézat et Tourneux, Paris, Garnier, 1875, t.II, p. 119

- ↑ Elle est toujours activement surveillée par la police, ainsi qu’en témoignent les archives de la Bastille. Elle-même était au courant de cette surveillance, car elle avait engagé un menuisier vis-à-vis son domicile, chargé de lui rapporter qui observait l’entrée de sa maison. (rapport du 20 février 1742, archives de la Bastille)

- ↑ Lettre du 22 juin 1743 au duc de Richelieu.

- ↑ Jean Sareil, op. cit., p. 325.

- ↑ Jean Sareil, op.cit., p. 380.

- ↑ Fin 1748, elle s’installera dans un appartement de la rue Vivienne (numéro 75 actuel).

- ↑ Joël Pittet, opus cité, p. 179.

- ↑ Benoît XIV, Lettres au Cardinal de Tencin (1742-1750), Archives des affaires étrangères, Rome, t.790-3, 796 et 805, lettre du 31 décembre 1749, t. 805, f. 170.

- ↑ Duc de Luynes, Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV, Paris, Firmin Didot, Tome X, p.46.

- ↑ Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., Correspondance littéraire, philosophique et critique, éd. Maurice Tourneux, Paris, Garnier, 1877-1881, vol.1, p. 386.

- ↑ Mme de Genlis, De l’Influence des femmes sur la littérature française (...),, Paris, chez Maradan, libraire, 1811, p. 275.

- ↑ Maréchal de villars, Mémoires, publiés d’après le manuscrit original par le marquis de Vogüé, Paris, Renouard, 1884-1892, t.V, p. 13.

- ↑ Pierre-Maurice Masson, opus cité, 1909, p. 43.

- ↑ Duclos, opus cité, t. V, p. 419

- ↑ Pierre-Maurice Masson, opus cité, 1909, p. 248.

- ↑ Jean Decottignies, opus cité, p. 28.

- ↑ Le Solitaire des Pyrénées, « Aux Auteurs du Journal » (Souvenir sur Mme de Tencin), in Journal de Paris, mardi 11 septembre 1787, no 254.

- ↑ Marivaux, La Vie de Marianne, Paris, Garnier, 1963, p. 214-230.

- ↑ Pierre Fauchery, La Destinée féminine dans le Roman européen du XVIIIe siècle, Paris, Colin, 1972, p. 40.

- ↑ Delandine, opus cité, p. XV.

- ↑ Antoine-François Delandine, op. cit., p. XXVII.

- ↑ http://books.google.com/books?id=52QHAAAAQAAJ&pg=PA1&dq=Prévost+Pour+et+contre#v=onepage&q=&f=false

- ↑ Abbé Prévost, Le Pour et contre, Paris, Didot, 20 vol., t. VII, p. 73-82.

- ↑ La Harpe, Lycée ou Cours de littérature ancienne et moderne, Paris, Agasse, An VII-XII, 16 vol., t. VII, p. 306.

- ↑ Claude-Joseph Dorat, « Lettre du comte de Comminge à sa mère », t. I, in Œuvres complètes, Paris, 1764-1777.

- ↑ Mme de Gomez, « Les Amans cloîtrés », in Cent nouvelles nouvelles (septième partie), Jorry, 1737.

- ↑ Joël Pittet, op. cit., p. 28-29.

- ↑ Villemain, Tableau de la littérature française au XVIIIe siècle, Paris, Didier, 1838, t. I, p. 261-262.

- ↑ Marcel Raymond, op. cit, p. 13.

- ↑ Joël Pittet, op. cit., p. 54

- ↑ Pierre-Maurice Masson, op. cit., p. 284.

- ↑ Jules Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc., par M. le C. d’I***, Genève, Slatkine reprints, 1990, 4 vol., vol.I, p. 583.

- ↑ Joël Pittet, op cit., p. 20

- ↑ Franco Piva, op. cit., p. 121-139.

- ↑ Abbé Louis Barthélémi (1759 - vers 1815), « Mémoires secrets de Mme de Tencin, ses tendres liaisons avec Ganganelli, ou l’heureuse découverte relativement à d’Alembert ; pour servir de suite aux Ouvrages de cette femme estimable », en deux parties, s. l., 1792, 142 et 123 pages.

- ↑ Alexis Piron, Œuvres Complètes, éd. Rigoley de Juvigny, Paris, Lambert, 1776, t.VI, p. 375.

- ↑ Lettres familières du Président de Montesquieu, Florence, 1767, p. 35.

- ↑ Henri Coulet, op.cit, p. 319.

- ↑ Gilbert Mercier, Madame Péruvienne, Éditions de Fallois, Paris, 2008, p. 151.

- ↑ Paul van Tieghem, op.cit., p. 425.

- ↑ Marcel Proust, Les Plaisirs et les jours, Paris, Gallimard, coll. « l’Imaginaire », 1988, p. 138.

- ↑ Pierre de Tencin avait autrefois grandement aidé à la carrière du grand-père de Stendhal.

- ↑ Les originaux de plus de la moitié de ces lettres se trouvent dans le Fonds Richelieu de la Bibliothèque Victor Cousin à Paris

- ↑ Pierre-Maurice Masson, opus cité, 1909, p. 247.

Iconographie

- Un portrait à l’huile de Mme de Tencin jeune, dans un cadre ovale, attribué à Jean Gueynier, figure dans la galerie dauphinoise du musée Stendhal à Grenoble (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr). Victor Cassien en a tiré une gravure sur acier (1836) imprimée dans l’Album du Dauphiné d’Azéma de Montgravier.

- Un portrait présumé à l’huile de Mme de Tencin âgée, assise, un éventail à la main, d’après Joseph Aved (de Victorine-Angélique-Amélie Rumilly ?), figure au Musée des Beaux-Arts à Valenciennes (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr).

- La Maison d'Auteuil de Jacques Autreau (1716) : une huile sur toile représentant Fontenelle, Houdar de La Motte et Saurin autour d’une table, dans un salon, avec, à l’arrière plan, Mme de Tencin leur apportant le chocolat. Le tableau se trouve au château de Versailles.

- Un portrait à l’huile en médaillon de Mme de Tencin à l’habit brodé de fleurs se trouve dans une galerie située au-dessus du Canal d’Hiver (salle 225) du musée de l’Hermitage à Saint-Petersbourg.

- Un portrait à l’huile de Mme de Tencin tenant des petites fleurs dans la main droite, peint en 1728 par des Neiges, se trouve au château de Tencin (propriété du marquis de Monteynard).

- Un portrait à l’huile de Mme de Tencin vêtue d’un costume de fantaisie et se tenant les mains sur la poitrine, avec en arrière-fond ses armoiries, attribué à Pierre Mignard, est conservé à Tournon dans l’hôtel familial du marquis de La Tourette.

- Un portrait à l’huile en buste de Mme de Tencin jeune, les cheveux en partie cachés sous un bonnet, un ruban dentelé autour du cou et un petit chien sous le bras, peint par François-Hubert Drouais, appartenait à la baronne Nathaniel de Rotschild.

- Un portrait en médaillon (gravure sur acier de de Launey ou de Roger) où Mme de Tencin, de trois quarts, tête nue, cheveux dénoués et bouclés et vêtue à la grecque avec une draperie légère sur la gorge nue, a été reproduit dans l'édition des Mémoires du comte de Comminge par Henri Potez en 1908. Cette gravue, d'après P.-M. Masson, aurait été tirée d'un original à l'huile de Jean-François de Troy (1679-1752), qui semble perdu.