- Chapeau de cowboy

-

Cow-boy

Cow-boy dans l'Oregon

Cow-boy dans l'Oregon

Le cow-boy (de l'anglais cow, vache et boy, garçon) est un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin dans l'Ouest des États-Unis et en Australie aussi. Cette profession dérive de celle de vaquero, en vogue au Nouveau-Mexique aux XVIe siècle et XVIIe siècle, mais se distingue de ce simple travail d'ouvrier agricole. En effet, au XIXe siècle les élevages de l'Ouest alimentaient l'ensemble du pays, le cow-boy avait donc pour mission de conduire les bêtes à travers le sud des Grandes Plaines, en l'absence de chemins de fer. Cette transhumance, qui cessa aux alentours de 1890, a donné du cow-boy une image onirique d'homme libre, solitaire, et nomade, en certains points éloignés de la réalité. À la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, de très nombreux romans et films prirent pour héros des cow-boys courageux, cavaliers émérites et tireurs d’élite prêt à dégainer face aux indiens pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est ainsi que le cow-boy s'est transformé en un personnage mythique, incarnant les valeurs américaines, et rejoignant au cœur de l'identité du pays l’oncle Sam.

Sommaire

Les origines du métier de cow-boy

L'époque espagnole (XVIe siècle / 1821)

Au XVIe siècle, les conquistadors espagnols explorent les régions situées au nord de la Nouvelle-Espagne et les colonisent à partir du XVIIe siècle. Lors des expéditions d'exploration du sud-ouest américain appelé alors « Nouveau-Mexique », notamment lors de l’expédition de Francisco de Coronado en 1540[1], des bovins s'échappent et retournent à la vie sauvage. Des chevaux espagnols retournent aussi à la liberté : ce sont les mustangs. Lorsque les Espagnols s'installent au Nouveau-Mexique, au Texas puis en Californie, ils introduisent l'élevage d'animaux jusqu'ici inconnus des Amérindiens (moutons, bœufs, chevaux). Les missions franciscaines espagnoles pratiquent un élevage extensif, avec l'aide des Amérindiens.

Les grands propriétaires mettent les troupeaux de bovins sous la surveillance de vaqueros, des ouvriers agricoles montés sur des chevaux. Ils rassemblent les bêtes au cours du rodear et portent un costume adapté à leur activité : un sombrero pour les protéger du soleil, un bandana pour ne pas respirer la poussière, des jambières et des éperons pour monter à cheval et un lasso afin de capturer les animaux. .

La période mexicaine (1821-1848)

Un cow-boy (1887)

Un cow-boy (1887)

Avec la fin de la domination espagnole et le départ des propriétaires des ranchos, les troupeaux se sont retrouvés à l’état sauvage : un cheptel disponible existe donc alors à l’Ouest. En 1820, lorsqu’arrivent les premiers colons, la région du Texas actuel compte près de 3,5 millions d'animaux disponibles, les longhorns, surtout situés au Sud où les pâturages sont nombreux et parfois permanents.

En 1832, le Mexique ordonne la dissolution des missions et le partage de leurs terres, qui vont plus souvent aux colons qu'aux Amérindiens. La vente de ces vastes territoires, appelés ranchos, qui étaient jusqu'alors inhabités, intéresse de nouveaux colons. Ces possessions sont surtout utilisées pour l'élevage du bétail par les rancheros, leurs dirigeants, qui sont aidés par les convertis amérindiens des missions. Une élite se forme parmi ces rancheros et prend rapidement de l'importance au sein de la province mexicaine.

Des Américains essaient une première fois de tirer profit de ces animaux, mais pour cela il faut des hommes capables de gérer le bétail : si on les appelle encore les vaqueros, le nom anglais « cow-boy », apparu sur la côte atlantique du pays à la fin du XVIIIe siècle[2], se diffuse peu à peu en Amérique du Nord. Ils commencent à mener les bêtes à destination des centres de consommation du Missouri ou de la Nouvelle-Orléans. Avec l'indépendance du Texas en 1836, les « rancheros » deviennent « ranchs » ; il faut trouver des débouchés à cette viande : on ouvre de nouvelles pistes, qui conduisent les animaux jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Cependant, les troupeaux transmettent une maladie très grave et contagieuse, la Texas Fever (« Fièvre du Texas ») qui contamine en 1852-1853 le bétail des fermiers. Dès lors, ces derniers font tout pour s’opposer au passage des troupeaux sur leurs terres, souvent fusil à la main.

Le cow-boy et la conquête de l'Ouest (1848-1890)

Articles détaillés : Conquête de l'Ouest et Ouest américain.La période qui s'écoule de la défaite mexicaine à la fermeture de la Frontière marque l'apogée du mode de vie des cow-boys. Lors de la ruée vers l'or, de nombreux hommes arrivent en Californie puis dans tout l'Ouest américain. Cet afflux provoque un accroissement de la demande en viande, mais après une tentative réussie de mener les bêtes à Denver, la guerre de Sécession (1861-1865) emporte l’élevage dans la tourmente.

Alors que les cow-boys texans, puis les rancheros sont mobilisés, la terrible sècheresse de 1862-1863 décime les troupeaux livrés à eux-mêmes. Au départ, l’armée sudiste se nourrit de ce bétail, mais le blocus du Mississippi à l’automne 1863 coupe le dernier débouché des éleveurs qui doivent brader leurs bêtes au Mexique contre le ravitaillement. À la fin de la guerre, le Texas est ruiné, mais bien vite le troupeau se reconstitue : en 1865-1866, 5 millions de bêtes sont à nouveau disponibles.

Au début des années 1860, l’immigration croissante et l’urbanisation des États-Unis conduisent au développement du marché de la viande bovine, surtout sur la côte Est. De plus, les habitudes alimentaires changent, et la consommation de bœuf remplace peu à peu celle de porc, considéré comme un plat de pauvres. Les médecins de l'époque encouragent la population à manger du bœuf. Enfin, il faut pouvoir nourrir les soldats et les Amérindiens de l'Ouest. Le bétail de l’Est ne suffit plus à approvisionner les grands centres où la viande pourrait trouver des débouchés, et les grands abattoirs de l’Est (Cincinnati, Chicago) ont besoin de matières premières. Or le Texas peut répondre à cette demande : seulement, l’acheminement des bêtes reste problématique. Des tentatives ont été menées dans les années 50 vers Chicago, Saint Louis et même New York, mais les résultats furent décevants. Dans le cas de l'une d’elles, vers la Californie, les animaux n’arrivèrent d’ailleurs jamais à destination.

Un marchand de bestiaux de l’Illinois du nom de Joseph Mc Coy, s’en rend compte et cherche un point d'échanges entre les éleveurs et les acheteurs que l’on puisse joindre sans trop de dangers : il choisit Abilene dans le Kansas, terminus ferroviaire de la Kansas Pacific Railroad. Il passe un contrat avec la compagnie, puis il développe alors autour de la ville toutes les infrastructures nécessaires à la vente et à l’embarquement des bêtes à bord du train qui les conduira vers l’Est : en 1867, les premiers wagons chargés de bœufs partent pour Chicago. Cependant, il reste à amener les bêtes de leur point d’origine jusqu’à cette gare, soit un parcours de près de 1000 kilomètres vers le Nord : c’est là le début de l’aventure qui a rendu célèbres les cow-boys, la grande transhumance.

Effectifs et statut social

La légende a souvent tendance à oublier certains traits pourtant majeurs de la réalité : si dans l’imaginaire collectif, le cow-boy est l’Américain « pure souche », WASP parfait, homme libre et droit, la vérité est souvent bien différente.

On a beaucoup oublié que derrière la liberté que l’on associe toujours inévitablement au cow-boy, celui-ci a un statut subalterne peu enviable, avec des revenus des plus dérisoires (1 $ par jour). L’arrivée du capitalisme dans l’Ouest a amené à un regroupement des terres qui appartiennent de plus en plus à de grands propriétaires : se mettre à leur service est alors un des rares métiers proposés dans la région et les patrons peuvent trouver de la main d’œuvre même avec un salaire aussi faible. Les jeunes sont fascinés par la vie de leurs ainés ; cette attirance est alimentée par les récits plus ou moins avérés des aventures des cow-boys. En fait, les cow-boys constituent un groupe méprisé et exploité par les propriétaires de ranchs. Peu payés et sans possibilité de crédit, ils ne peuvent que rarement devenir propriétaires à leur tour et vivent dans une certaine précarité en dehors des périodes de transhumance.

Tout cela concourt à une faible attractivité du métier, et tous les Blancs n’acceptent pas de prendre de tels risques pour un emploi qui se résume à être un simple ouvrier agricole aux activités dangereuses. Alors, et contrairement à toutes les idées reçues colportées par le mythe, ce sont bien souvent des Noirs (1/3 des effectifs[3]) libérés de l'esclavage, des Mexicains ou des métis qui composent une bonne partie des 35 000 à 40 000 cow-boys[4] qui empruntent la piste du bétail (Cattle Trail) entre 1865 et 1890.

Quoi qu’il en soit, il y a eu peu de cow-boys : jamais plus de 40 000 pour une population de 60 millions d’Américains[5], ce qui rend d’autant plus étonnante la notoriété immense acquise par ce groupe social finalement très minoritaire.

Équipements et techniques

On connaît les équipements typiques du cow-boy, mais là encore celui-ci n’a rien inventé : les techniques utilisées montrent une filiation indiscutable avec les pratiques des ranchos mexicains, ce qui a été largement oublié par la légende, préférant faire du cow-boy un homme « pur américain ». Si les vaqueros n’étaient rien de plus que des sédentaires au service des animaux pour les nourrir et les soigner, ils ont donné au ranch américain des techniques et des outils qui ont été repris et adaptés pour la transhumance. Les vaqueros ont notamment mis en place le marquage des bêtes au fer rouge.

Ils devaient capturer le bétail sauvage, et ils ont inventé pour cela une corde à nœud coulant portée au bout d’une perche, le « lazo », qui devient plus tard le lasso que l’on connaît. Long de 9 à 18 mètres, il est fait de corde ou de cuir et son maniement requiert une bonne expérience : sur un cheval au galop, il faut en faire tourner la boucle pour la jeter sur le cou de l’animal, puis enrouler l’autre extrémité autour du pommeau de la selle.

Au niveau de l’équipement on trouve l’indispensable chapeau large qui est un héritier direct du sombrero mexicain. Le Stetson est un des modèles les plus appréciés, son feutre indéformable et ses bords larges protégeant bien du soleil ou de la pluie. Il peut même faire office d’abreuvoir ou de cravache. Le foulard (bandana) pour se protéger de la poussière comme les éperons pour diriger le cheval sont également empruntés aux vaqueros. À cela se rajoutent les bottes et des jambières en gros cuir, les chaparreras là encore d’origine mexicaine. La panoplie se complète d’un pantalon solide, d’une couverture et d’un ciré, parfois d’un revolver prêté par l’employeur (très peu de cow-boys ont les moyens de se payer une arme personnelle).

Mais surtout, le principal outil du cow-boy, c’est son cheval. Un vieux dicton de l’Ouest ne dit-il pas qu'un homme à pied est tout sauf un homme ? C’est sur sa monture que l’on attrape les bêtes pour les marquer et qu’on les dirige dans la prairie. Il appartient quasiment toujours au patron car à près de 300 $ l’unité, un cow-boy ne peut se payer un tel luxe. Autre élément très important, la selle représente souvent la seule richesse du cow-boy qui a économisé des mois durant pour pouvoir la choisir avec soin : il passe le plus clair de son temps dessus.

Vie quotidienne du cow-boy

Nous connaissons la vie des cow-boys par différentes sources et témoignages : celui de Charles Siringo, A Texas Cow-boy, or fifteen Years on the Hurridane Deck of a Spanish Poney paru en 1885.

La transhumance

Avant de partir : rassembler le troupeau

Cow-boys au travail, Colorado

Cow-boys au travail, Colorado

Le drive dure entre cinq et treize semaines[6] selon la route empruntée et les imprévus : de San Antonio à Abilene, il fallait en moyenne 90 jours, du Texas au Wyoming près de six mois.

Avant d’emmener les bêtes vers leur dernière destination, elles sont regroupées, triées puis marquées et les veaux castrés au printemps. Les animaux non marqués sont appelés « mavericks ». Le cow-boy utilise alors son lasso pour attraper les animaux selon les techniques héritées des vaqueros. Cette étape, le round-up, dure plusieurs semaines, car il faut rassembler plusieurs milliers de bêtes sur un territoire très étendu (jusqu'à 4000 à 5000 miles carrés[7]

Le voyage

Une fois le round-up terminé, c’est le départ. Il faut souvent quelques jours pour que les animaux démarrent, le temps qu’ils s’habituent à leurs meneurs. Il va falloir faire avancer une masse mouvante et imprévisible composée d’environ 3 000 bêtes, qui s'étire sur des kilomètres de long et souvent quelques centaines de mètres de large, le tout pas trop vite pour ne pas les fatiguer, mais pas trop lentement non plus afin d’éviter leur dispersion. La distance parcourue varie de 20 à 40 kilomètres par jour. Le chemin est guidé par les points d’eau où l’on peut s’arrêter pour faire paître le troupeau. Il existe deux pistes principales : la Old Chisholm Trail (« route des rivières ») et la Western Trail, plus à l’ouest, qui passe par Dodge City.

L’équipe est constituée d’une dizaine de cow-boys dirigés par un chef, le boss (« chef de piste »). Ce dernier est responsable du troupeau, et il doit contenir les débordements d’humeur de ses hommes que la pénibilité et la monotonie du travail rendent bien souvent agressifs. Il connaît la piste, les points d’eau et les passages à gué. À cela s’ajoutent le cuisinier et le guide indien qui ouvrent la route avec un peu d’avance.

La piste ne manque pas de dangers, mais les plus grands risques ne sont pas toujours ceux auxquels on s’attend. Le risque indien tant exploité par le cinéma existe, mais il est de très loin moins fréquent et moins grave que les problèmes liés au troupeau lui-même. Souvent, le don d’une bête comme péage pour la traversée d’une réserve apaise bien des querelles.

Les voleurs de bétail ou les fermiers irascibles posent parfois problème, mais en fait, le grand danger que craint le cow-boy survient lorsque la nuit tombe. Dès lors, une attention de tous les instants devient nécessaire afin d’éviter un drame. En effet, le moindre cliquetis, le moindre hurlement de coyote ou un orage (très violents dans les Grandes Plaines) peut faire peur au troupeau : c’est alors la grande crainte des cow-boys, le troupeau fonce droit devant lui : c’est le stampede. Il vaut mieux alors ne pas être sur son chemin, et « passer d’un enfer à l’autre » selon l’expression du temps. On essaie alors de calmer le troupeau par un vaste mouvement circulaire. Lors d’un orage près de Dodge City, un trail boss explique qu’il fallut une semaine pour retrouver les bêtes. Un autre, E. C. Abbott, raconte qu’en 1882, « il y eut un orage qui tua quatorze têtes de bétail, six ou sept chevaux et deux hommes ». Parfois, c’est l’incendie de la prairie qui peut se transformer en drame, ou la foudre qui frappe les cavaliers sur leur monture. La traversée des rivières ou des fleuves prend également l’allure d'un défi : parfois, il faut près de trois jours avant que le troupeau ne veuille s’y engager, lorsqu’il ne fait pas demi-tour spontanément. Dans les cours d’eau les plus profonds, les cow-boys nagent devant leurs chevaux, suivis du troupeau, mais un instant d’inattention peut tout faire basculer : nombreuses furent les noyades de bêtes mais aussi celles des hommes qui les accompagnaient[8]. Parfois, à l’inverse, l’eau manque cruellement. Si on ajoute à cela la piqûre mortelle de la sconse hydrophobe ou les attaques des loups, on s’aperçoit sans difficulté que le plus grand ennemi du cow-boy, c’est loin d’être l’Indien : c’est la nature.

Au-delà de toutes ces péripéties qui font de ce métier une réelle aventure, il y a cependant la routine, les journées à suivre le troupeau dans la poussière, ou sous des pluies torrentielles, avec pour seul horizon la prairie à perte de vue. Pendant la journée, deux « pointeurs », souvent les cow-boys les plus expérimentés, mènent le troupeau et trouvent le chemin : il leur faut éviter les autres troupeaux, les villes et toute chose qui pourrait nuire à la bonne avancée des animaux. Sur les côtés, les flancs-gardes et à l’arrière les drag-riders sont chargés de ramener les égarés, places considérées comme plutôt dégradantes. Le soir, on soigne les chevaux, on coupe du bois puis on prend son tour de garde avant de prendre quelques heures de sommeil. Et le lendemain arrive une journée différente mais pourtant si semblable à la précédente. Les distractions sont inexistantes : en effet, le troupeau prend soin d’éviter les centres urbains et l’alcool est interdit. Parfois, en cas d’alerte, les cow-boys peuvent rester en selle des jours durant : ainsi Charles Goodnight cite son propre exemple, où il dut rester à cheval trois jours sans discontinuer pour préserver la sûreté du troupeau.

Le chuck wagon emmène les provisions : la route est longue et sur les 1000 km, elle ne comporte qu’une seule épicerie. On mange des biscuits, du bacon, du café, des fruits séchés, avec parfois pour améliorer l’ordinaire du gibier ou un bœuf du troupeau que l’on a dû abattre[9]. Avec une nourriture si monotone, le cuisinier n’est pas très bien placé dans le cœur des cow-boys qui dans leurs récits lui donnent une place peu enviable. Cette image s’est perpétuée jusque dans les westerns où il est souvent l’archétype du « pauvre type ».

L'arrivée en ville

Enfin, c’est l’arrivée en ville, dans ces « cow-towns » (ou « cattle towns ») à la si mauvaise réputation que sont Abilene, Dodge City, Ellsworth ou Newton. Ces villes ont servi de base pour les décors des westerns hollywoodiens du début du XXe siècle. Pour les habitants, l'arrivée des troupeaux conduits par les cow-boys est à la fois une aubaine et une source de problèmes. Les cow-boys ont mauvaise réputation, mais ces derniers dépensent la quasi-totalité de leur salaire dans les commerces locaux, ce qui fait vivre une partie de la population locale. Enfin, ces localités fondent leur prospérité économique sur le commerce des troupeaux.

En effet, une fois leurs gages empochés, les cow-boys profitent des facilités offertes sur place : bains chauds, barbier, bottier, chapelier et tailleur. Le saloon permet de mettre un terme aux semaines d’abstinence forcée, et les beuveries dégénèrent souvent en bagarre. Les dancings, les salles de jeu, ou les « maisons de filles » sont également très populaires auprès des nouveaux arrivants.

Ces villes ont très mauvaise réputation : un journaliste de passage à Kansas City en 1870-1880 rapporte qu’« après la tombée de la nuit, la terre civilisée connaît peu de spectacles de débauche aussi débridée et éhontée qu’un dancing dans les villes de la frontière »[10]. Celle-ci est en partie justifiée : les hommes éméchés provoquent de fréquentes bagarres mais les homicides restent finalement assez rares. À Dodge City, entre 1867 et 1890, on recense 55 homicides, dont une vingtaine par la police elle-même[11]. Dans toutes les villes de bétail, le port des armes à feu est en principe interdit[12]. De plus, les quartiers du jeu et de la prostitution sont nettement séparés des quartiers où vivent les « honnêtes protestants ». Les villes minières de l'Ouest sont finalement beaucoup plus violentes que les villes du bétail.

Après quelques jours passés dans ces « Sodomes de l’Ouest », le cow-boy se retrouve généralement sans argent : il doit retrouver du travail en attendant la prochaine transhumance. La plupart du temps, il se fait engager par un patron de ranch qui éponge ses dettes grâce à une avance sur le prochain salaire.

Hors-saison

Certains décident de renoncer à cette vie très difficile et rejoignent les groupes de hors-la-loi, mais finalement les cow-boys ne furent pas plus nombreux à se reconvertir dans le banditisme que d’autres groupes de population. Une seule chose est sûre : quasiment aucun ne put gagner assez d’argent pour se mettre à son compte : au maigre salaire s’ajoute la précarité de cet emploi qui fait que tout crédit est refusé.

Certains ne retrouvent pas d’emploi entre novembre et mars, et ils doivent alors s’employer à de petits boulots : tuer les loups qui rôdent pour en débarrasser les éleveurs et vendre leurs peaux, réparer les clôtures, traire les vaches, fabriquer du suif à partir de la graisse de bœuf …

Pour ceux qui retrouvent du travail, le recrutement a lieu au printemps ou à l’automne. En majorité, ils doivent alors dédier la majorité de leur temps aux soins du bétail, à savoir trouver des points d’eau, le surveiller ou l’abriter en cas de coup dur météorologique. D’autres s’occupent des tâches au ranch, et doivent dresser les chevaux, entretenir les bâtiments ou couper du bois. Les employés s’entassent dans le bunkhouse, où l’hygiène et l’intimité sont quasi-inexistantes. Le matériel et les vêtements des occupants s’entassent dans la pièce unique. Pour s’occuper, les cow-boys jouent aux cartes, écoutent des histoires et des chansons, jouent du banjo ou de l’harmonica. Parfois lorsqu’un d’entre eux est lettré il fait une lecture collective des romans bon marché en attendant le prochain drive. On est loin des aventures trépidantes contées dans les journaux de l’Est.

La fin des grandes transhumances

En 1870, le gouvernement américain ouvre des terres à de nouveaux émigrants au Texas, au Nouveau-Mexique, dans l'Arizona et l'Oklahoma. L'élevage en open-range se déplace alors vers le Nord, dans le Wyoming, le Dakota oriental et le Montana. Cependant, la cohabitation avec les nouveaux venus est difficile, voire impossible, ce qui provoque des guerres du bétail (cattle wars). Les fermiers se regroupent en syndicats dès 1874 et clôturent leurs exploitations avec du fil de fer barbelé inventé un an plus tôt. Malgré l’embauche d’hommes de main pour couper ces clôtures, les barbelés ne cessent de gagner du terrain. En effet, c’est un moyen peu coûteux d'empêcher les troupeaux de passer ; sa production passe de 5 tonnes en 1874 à 40 000 tonnes en 1880[13].

Le chemin de fer a été la deuxième grande cause du déclin des grandes transhumances. Les lignes ferroviaires se sont allongées, et elles relient à présent directement le Midwest au Texas. Dès lors, nul besoin pour le troupeau de parcourir 1000 km pour rejoindre la gare : c'est à présent le train qui vient à lui. Le train est aussi un moyen de transport qui amène de nombreux colons qui envahissent la prairie et ne voient pas d’un très bon œil ces grands déplacements… On accuse aussi la diffusion de l'élevage ovin de dégrader les sols, à la fin du XIXe siècle. Le peintre Frederic Remington qui a abondamment peint les scènes de l'Ouest a bien résumé cela : selon lui, « l'arrivée du fil barbelé et du chemin de fer a tué le cow-boy ».

Les facteurs climatiques et sociaux provoquent également une mutation du métier. L'hiver 1886-1887 est très rude : le cheptel est décimé (1 000 000 de bêtes périssent[14]), scène immortalisée dans le tableau de Charles Russel, jeune cow-boy qui en fut témoin, le dernier des 5000. De plus, en 1882, 1883 et 1884 des grèves de cow-boys ont lieu afin de réclamer de plus hauts salaires.

Tout ceci concourt à une baisse de la rentabilité, voire à l'inutilité d'un tel système. Il lui faut s'adapter : c'est la fin de l'open-range. Les bêtes sont à présent soignées dans un espace certes toujours immense, mais à présent délimité. Dans les années 1890, la transhumance tombe en désuétude, rendant inutiles les « cavaliers de la plaine », en tout cas sous cette forme. Ceux-ci se sédentarisent, et redeviennent de simples garçons d'écurie réduits à l'entretien du troupeau, à l'instar des vaqueros, leurs prédécesseurs. Il faut aussi cultiver la terre pour obtenir du fourrage : le fier cavalier devient paysan. La piste est finie et la nostalgie commence.

L'émergence du mythe du cow-boy

Article détaillé : Liste de cow-boys célèbres.L'invention de la presse à vapeur permet la publication de tirages rapides, et notamment la naissance des dimes novels (que l'on pourrait traduire par « romans de quat'sous ») où l’on trouve des « feuilletons » qui jouent un grand rôle dans la mythification du cow-boy.

À la fin du XIXe siècle, le public américain se lasse des aventures de cape et d'épée typiquement européennes. En 1860, Ned Buntline (de son vrai nom Edward Judson) renouvelle le genre. Alors que la guerre civile fait rage, il sillonne l'ouest et rencontre William F. Cody, un jeune éclaireur « vaniteux comme une jolie femme ». Dans le New York Weekly, il commence à conter les aventures de celui qu'on appelle désormais Buffalo Bill en y incorporant les histoires les plus invraisemblables qui circulent dans les saloons de l'Ouest et en les rendant plus « croustillantes ». Le public est séduit et s'arrache cette feuille, et tout le monde cherche à le copier. Le genre donne naissance à un tas de documents de ce type, avec des auteurs prolifiques tels que Prentiss Ingraham ou Edward L. Wheeler.

Les Américains trouvent alors dans le cow-boy une identité nationale : le cow-boy symbolise l'homme habile, courageux, entreprenant et individualiste. Il représente en cela les valeurs fondatrices des États-Unis, mais surtout il est libre dans une prairie qui s'étend à perte de vue, vision d'une frontière sans cesse repoussée et d'un espace illimité qui n'existe plus. La popularité du cow-boy, miroir de l'ambition collective américaine augmente, et l'idée survient alors de le mettre en scène.

L'acteur Will Rogers

L'acteur Will Rogers

Tout d'abord au travers des rodéos, ces concours d'habileté à cheval censés reproduire le round-up. Ils apparaissent vers 1880 et plusieurs villes s’en disputent la paternité. Ces évènements sont des prétextes pour le cow-boy de faire la démonstration de sa capacité à utiliser au mieux sa monture en attrapant à l’aide du lasso des bouvillons lâchés dans une arène. À la fin du XIXe siècle, le rodéo spectacle devient très populaire, ce qui ne s’est pas démenti jusqu’à aujourd’hui.

En 1872, Buntline lance le cow-boy sur les planches grâce à une pièce de théâtre, the Scouts of the Prairie avec dans le rôle de Texas Jack un jeune Virginien, John Omahundro. Le succès est immédiat, d'abord à Chicago puis dans toutes les grandes villes. C'est la première « star » cow-boy, qui va en précéder de nombreuses autres…

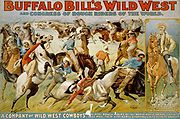

En 1873, Buffalo Bill sent l’opportunité qu’il pourrait avoir en profitant de sa popularité grandissante : il lance le Wild West Show en 1883. Pendant trois heures, sous un chapiteau de cirque, les spectateurs assistent à toutes les scènes qui symbolisent l'Ouest : l'attaque du convoi de pionniers, d'une diligence, l'intervention de la cavalerie et le massacre final des Indiens. Selon les témoignages de l’époque, c’était très impressionnant sans avoir les dangers d’une vraie visite dans l’Ouest.

En 1886 à New York, le show attire un million de spectateurs. En 1893, 50 shows se produisent à travers les États-Unis et en 1888-1889 il s'exporte avec une tournée européenne. De plus, Buffalo Bill contribue à la notoriété de son spectacle en recrutant de véritables légendes vivantes tels Annie Oakley (qui pouvait disait-on couper une carte à jouer en deux d'une balle) et le chef Indien Sitting Bull.

Le phénomène s'amplifie encore avec la publication des histoires de William A. Rogers dans le Harper's Weekly, le Frank Leslie's et le Police Gazette. En 1885, Charlie Siringo, ancien cow-boy, publie ses mémoires, puis Owen Wister sort son roman The Virginian en 1902, ouvrage qui se vend à 50 000 exemplaires en deux mois[15], signe de la popularité du genre.

Les peintures d'artistes comme Charles Russell ou Frederic Remington se taillent aussi un beau succès, par leur volonté de rechercher une inspiration nationale, de rompre avec les thèmes européens.

Enfin, ce sont les balbutiements du cinéma avec dès 1903 le premier western : The Great Train Robbery. Ces premiers films se soucient peu de la réalité historique, mais les décors naturels de l'Arizona donnent un relief jamais atteint aux aventures des cow-boys. Les premiers films muets étant arrivés alors que les grandes transhumances venaient de disparaître, ils sont essentiellement le reflet d’un imaginaire collectif.

Beaucoup de westerns ont été tournés depuis (près de 1700) avec des succès inégaux, mais certains sont restés célèbres, tels que Rio Bravo (1959) ou La Prisonnière du désert (1956), pourtant près d'un demi siècle plus tard !

Dans le film Le Secret de Brokeback Mountain (2005), Ang Lee filme la passion de deux cow-boys dans les montagnes du Wyoming et provoque la controverse.

Le cow-boy aujourd'hui

Le cow-boy « traditionnel » reste indissociable de l'imagerie de la conquête de l'Ouest : c’est sans doute pour cela que l’image que l’on peut en avoir est plus le produit d’un imaginaire collectif que le miroir de la réalité. En effet, au cow-boy aventureux, courageux, défenseur de la veuve et de l’orphelin, on peut opposer la vie routinière et néanmoins risquée d’un simple garçon vacher au service de grands propriétaires. Si l’aventure n’était pas inexistante, elle a largement été exagérée dans les multiples récits de la vie de ces personnages. Grâce à une médiatisation massive (développement du cinéma, des grands tirages, etc.) et surtout aux valeurs qu’il représente, il a pu devenir le symbole que l’on connaît aujourd’hui.

De nos jours encore, le cow-boy fascine, et de nombreux Américains continuent à s’identifier à ces personnages, avec même en premier lieu leurs dirigeants (George W Bush dans son ranch, ou Ronald Reagan et sa phrase du 12 août 1987 « J’ai toujours dit qu’il n’y avait rien de meilleur pour un homme que d’être assis sur un cheval. »). C’est dire à quel point le personnage a fondé l’identité américaine.

Bien sûr, il existe toujours un personnel pour garder les troupeaux dans les ranchs, qui conserve le cheval, les vêtements et certains accessoires issus du cow-boy originel. Cependant, les cow-boys actuels sont des employés sédentaires qui n'ont finalement que peu de choses en commun avec les hommes qui arpentaient la piste sur des milliers de kilomètres. L'on appelle également cowboys les participants des rodéos, qui sont parfois de véritables sportifs professionnels.

Notes et références

- ↑ Pierre Lagayette, L’Ouest américain : réalités et mythes, p. 88

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.150

- ↑ Philippe Jacquin, Vers l’ouest : un nouveau monde, p. 103

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.152

- ↑ Claude Fohlen, La Vie quotidienne au far-west (1860-1870), p. 109

- ↑ Claude Fohlen, La Vie quotidienne au far-west (1860-1870), p. 119

- ↑ Claude Fohlen, La Vie quotidienne au far-west (1860-1870), p. 127)

- ↑ Claude Fohlen, La Vie quotidienne au far-west (1860-1870), p. 121

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.156

- ↑ Cité dans Philippe Jacquin, Vers l’ouest : un nouveau monde, p. 106

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.162

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.158

- ↑ Pierre Lagayette, L’Ouest américain : réalités et mythes, p. 94

- ↑ Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! [...], p.160

- ↑ Philippe Jacquin, Vers l’ouest : un nouveau monde, p. 126

Voir aussi

Articles connexes

- Lucky Luke, cow-boy héros de bande dessinée belge ;

- Équitation Western ;

- Ouest américain ;

- Conquête de l'Ouest ;

- Vacher ;

- Gardian.

Bibliographie

Ouvrages en français

- Claude Fohlen, La Vie quotidienne au far-west (1860-1870), Hachette, 1974 ;

- Pierre Lagayette, L’Ouest américain : réalités et mythes, Ellipses, 1997 ;

- Philippe Jacquin, Philippe Royot, Go West, Flammarion, 2002 ;

- Philippe Jacquin, Vers l’ouest : un nouveau monde, Gallimard, 1987 ;

- Jean Ollivier, Marcello, Michel de France, Histoire du Far West, Larousse, Paris, 2003 (ISBN 2036511414) ;

- « Cowboys et Indiens, à la découverte de l'Ouest américain », dans Ulysse n°108, mai-juin 2006.

Ouvrages en anglais

- Nicholson, Jon. Cowboys: A Vanishing World. Macmillan, 2001. (ISBN 0-333-90208-4)

- Phillips, Charles; Axlerod, Alan; editor. The Encyclopedia of the American West. Simon & Schuster, New York, 1996. (ISBN 0-02-897495-2)

- Slatta, Richard W. The Cowboy Encyclopedia. ABC-CLIO, California, 1994. (ISBN 0-87436-738-7)

- Ward, Fay E.; The Cowboy at Work: All About His Job and How He Does It. University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1987. (ISBN 0806120517)

- Portail des États-Unis

- Portail du monde équestre

Catégories : Métiers et organisations équestres | Métier agricole | États-Unis | Stéréotype | Éleveur

Wikimedia Foundation. 2010.