- Église catholique romaine

-

Avec une estimation de plus d'un milliard de fidèles[1], l'Église catholique romaine est de loin la plus importante branche du christianisme. Elle se veut universelle - ouverte à tous les peuples et toutes les cultures - et manifeste son attachement au successeur de l'apôtre Pierre comme évêque de Rome, le pape[2].

Définition

L'Église catholique romaine se définit d'abord comme une « Église », c'est-à-dire la communauté de tous ceux, morts ou vivants, qui sont fidèles à leur baptême ; ensuite, selon le Credo, elle se présente comme étant « une, sainte, catholique et apostolique ». « Une », c'est- à-dire qu'elle se considère comme l'unique institution fondée par le Christ pour y rassembler le peuple de Dieu, « sainte », à cause du caractère sacré de son lien avec Dieu comme épouse du Christ, « catholique », mot grec qui veut dire « universelle », dans la mesure où elle a pour mission de porter le message de la Nouvelle Alliance à tous les peuples et sur toute la Terre, et « apostolique », puisqu'elle a été fondée par les apôtres afin de poursuivre leur mission d'apostolat. On ajoute éventuellement « romaine » pour la distinguer des autres Églises qui utilisent le titre de catholique, essentiellement l'Église anglicane qui se considérait à sa fondation comme l'Église catholique en Angleterre.

Un des traits qui caractérise l'Église catholique est l'autorité particulière de l'évêque de Rome, appelé pape, que les fidèles reconnaissent pour le successeur de Pierre, l'apôtre auquel Jésus-Christ avait confié la mission de construire son Église avec ces paroles : « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. »

Selon l'apologétique catholique, c'est à cette Église qu'aurait été confiée la transmission et l'interprétation des Saintes Écritures, des prophéties, et particulièrement de la Révélation[3]. Cette Église s'appuie à la fois sur les Saintes Écritures et sur la tradition apostolique, « l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. »[4]. Elle affirme posséder une grâce particulière lui permettant de connaître la vérité en matière religieuse. Ces vérités sont résumées dans le Credo (ou symbole des apôtres) et les dogmes qu'elle a défini au cours des siècles. Par ces deux points, l'Église catholique diffère de la doctrine du libre examen et du principe de sola scriptura (« seulement l'Écriture ») du protestantisme, qui expose que la vérité est dans les textes bibliques, et seulement là.

L'Église professe que Jésus est à la fois « vrai Dieu et vrai homme », qu'il est le Messie (ou « Christ ») annoncé par les prophètes, qu'en tant que Fils de Dieu, il a assumé, dans l'incarnation, la nature humaine ; qu'avec le Père et l'Esprit Saint ils sont un seul Dieu (Sainte Trinité)[5]. Cette conception, que les autres religions monothéistes rejettent, a fait accuser le christianisme de développer une doctrine polythéiste reposant sur trois divinités.

Toute la mission de l'Église catholique s'accomplit au travers de l'Eucharistie qui est le « mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice (...) »[6], sacrifice consommé pour sauver tous les hommes[7]. La participation à ce sacrifice est la source et le sommet de toute la vie chrétienne[8]. L'Église catholique proclame que, par le sacrifice de Jésus, tous les hommes ont été sauvés et qu'ils sont libres de choisir la voie indiquée par le Christ ; en cela elle s'oppose aux conceptions qui affirment que les hommes ont une destinée tracée d'avance — philosophies de la prédestination soutenues par les calvinistes ou les jansénistes — ou que certains hommes auraient plus de chance d'être sauvés que d'autres (voir l'article sur la doctrine du salut).

L'Église catholique voue une dévotion particulière à Marie, la mère de Jésus. Cette dévotion, largement partagée avec les Églises orthodoxes, est un des points de discorde avec les Églises issues de la Réforme.

Précisions de vocabulaire

- Il faut bien distinguer l'église (avec une minuscule) qui est le bâtiment servant au culte, et l'Église qui est un ensemble (de fidèles), et qui peut désigner un diocèse, ou bien un regroupement de diocèses, voire un regroupement de regroupements. Par exemple, l'Église maronite est l'ensemble des fidèles (groupés en diocèses) de cette tradition. L'Église catholique comprend elle même l'Église latine (ou occidentale)[9], et les Églises orientales catholiques (comme, par exemple, l'Église maronite).

- L'épithète « romain » est utilisé pour distinguer l'Église catholique (les chrétiens en union avec le pape) des autres formes de catholicisme apparues au cours de l'histoire. Mais couramment les membres de cette Église n'utilisent pas le qualificatif « romain », se dénommant simplement « catholiques ». C'est ainsi que l'Église a publié le "Catéchisme de l'Église catholique" sans préciser "romaine" ; il en va de même dans les autres documents officiels, par exemple les concordats [10], ou encore le Code de droit canonique de 1983 (le Code n'utilise pas une seule fois l'expression "Église catholique romaine" ; voir notamment les canons 113 § 1, 205, et surtout 204 § 2, qui affirme que l'Église fondée par Jésus-Christ est l'Église catholique, ainsi que l'explicite la déclaration Dominus Iesus.

- Les Églises orientales catholiques font pleinement partie de l'Église catholique romaine ("Oriental" ne s'oppose pas à "romain", mais à "latin").

- Étymologiquement, le mot "catholique" signifie "selon le tout", c'est-à-dire géographiquement universel, regroupant toutes les époques, et (dans un sens proche d'"orthodoxe") selon le tout de la révélation. "Le mot « catholique », dès son introduction première dans le Credo, a voulu précisément désigner l'Église visiblement une et unique dans l'authenticité de la foi, des sacrements et de la hiérarchie, par opposition à toutes les communautés qui ne répondent pas à ces exigences." [11]

Histoire de l'Église catholique

Ecclésiologie

L'Église catholique considère que par la succession apostolique, elle est la continuatrice des apôtres (Église apostolique). En effet, les Apôtres ont désigné des évêques, leurs successeurs, qui ont eux-mêmes nommé d'autres successeurs, le tout constituant une succession ininterrompue d’évêques jusqu'à aujourd'hui. Pour l’Église catholique, tout évêque est le successeur des apôtres : il a en charge une Église locale (son diocèse) sur lequel il doit veiller. L'Église catholique est ainsi marquée par une forte culture ecclésiale.

En fait, elle considère que l'Église fondée par le Christ se perpétue dans l'Église catholique[12], ou plutôt qu'elle est une institution permanente qui demeure éternellement à travers les âges sans aucune discontinuité de succession apostolique, en préservant la foi intégrale et l'unité des croyants.

Le pape est l’évêque de Rome, successeur de Pierre. À ce titre il est le premier des évêques et doit veiller à l’unité de l’Église. L’Église catholique romaine est constituée de toutes les Églises locales dont l’évêque est en communion avec le pape.

La direction universelle, ou internationale, de l’Église est assumée par le pape et par l’ensemble des évêques, réunis en concile œcuménique sur convocation du pape. Les conciles sont rares, convoqués à des moments exceptionnels. L’essentiel du gouvernement de l’Église se trouve au Saint-Siège qui réside principalement dans la Cité du Vatican (voir Gouvernement de l'Église catholique romaine), dont le pape est également le chef d’État.

L’Église catholique romaine se reconnaît comme « la seule subsistance de l’Église primitive fondée par Jésus-Christ » (Dominus Jesus) par « succession apostolique continue » du christianisme des premiers siècles (cf. christianisme ancien). Elle considère détenir, seule, « la plénitude du dépôt de la foi » dont la doctrine a été fixée lors des sept premiers conciles œcuméniques. Elle considère également être, seule, « pleinement médiatrice de salut ». Tout territoire où elle est installée est entièrement son territoire canonique. Elle affirme avoir autorité sur toutes les autres Églises chrétiennes et revendique de celles-ci qu’elles lui reconnaissent la primauté en dignité (Pastor Æternus, 1870, titre III). C’est une des raisons pour lesquelles elle décline pour l'instant toute adhésion au Conseil œcuménique des Églises bien que depuis le Concile Vatican II elle ait adhéré au principe de l'œcuménisme.

Ordination et sacerdoces

Tous les catholiques ont reçu de par l’onction du baptême, complété par la chrismation ou confirmation, le sacerdoce baptismal qui les fait « prêtres, prophètes et rois ». En outre le sacrement de l’ordre donne à certains de ses membres un sacerdoce ministériel. Ces deux sacerdoces sont différents et complémentaires.

— Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres, Libreria editrice vaticana, cité du Vatican, 1997

En outre, en vertu de certains vœux, certains baptisés s’engagent de façon particulière au service de Dieu, de l’Église et du monde par des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, notamment dans les ordres religieux.

On distingue ainsi :

- les ministres ordonnés ;

- les baptisés laïcs ;

- les consacrés.

voir clercs et laïcs de l'Église catholique romaine

La foi de l’Église catholique romaine

La double source de la foi

L’Église catholique professe que Dieu s'est révélé définitivement en la personne de Jésus-Christ. Comme le rappelle le Dei Verbum, l’accès à cette révélation se fait par une double source, l’Écriture et la Tradition.

Les Écritures

Pour l’Église catholique, la Bible est une parole humaine inspirée divinement; par conséquent elle est vraiment la Parole de Dieu. L’Écriture (la Bible) est constituée de la première et la nouvelle Alliance. La première Alliance est constituée de textes religieux juifs antérieurs à Jésus-Christ. Elle correspond à la bible juive augmentée des livres deutérocanoniques (apocryphes pour les Églises réformées). Les textes de la Nouvelle Alliance (Évangiles, Épîtres, Apocalypse) sont postérieurs à Jésus. Son contenu est le même que celui des autres Églises chrétiennes.

L’Église catholique reste particulièrement attachée à la traduction latine de la Bible par saint Jérôme, appelée Vulgate, qui a été encore mise à jour en 1979 par Jean-Paul II. Parallèlement, les traductions catholiques de la Bible en langues nationales se sont multipliées.

Parcours spécialisé : Écritures

La Tradition

Étant exprimées dans le langage culturel des communautés de l’époque de leur rédaction, et réservées à elles seules par l'Ancienne Alliance, les institutions, les rites, les lois et les promesses de la Bible ont été été destinées aussi à tous les autres peuples de la Terre par la Nouvelle Alliance.

Un des principes sur lequel Jésus est le plus entré en conflit avec les pharisiens est qu'il reprochait à certains des Anciens Juifs d'avoir perpétué la tradition de façon purement formelle, en trahissant sa véritable raison d'être et en ayant perdu tout son contenu qui en faisait des œuvres de justice et de rédemption. Ce faisant, Jésus critique la forme d'idolâtrie qu'est le formalisme, et met en évidence que la loi de Moïse a un esprit qui peut être indépendant de sa lettre et des usages dans lesquels elle s'incarne. Mais au lieu, comme les esséniens ou beaucoup plus tard les piétistes, d'en conclure que la Loi doit s'observer dans une sorte d'abstraction purement contemplative, à la recherche d'une spiritualité dégagée de toute forme, Jésus montre qu'il attache une très grande importance à l'incarnation ou à la figuration dans des rites, des paraboles ou des symboles, dont sa vie et son sacrifice seront le modèle. Et il tire deux conséquences qui vont donner au christianisme son caractère révolutionnaire et universel: la première est qu'en respectant la lettre de la Loi sans en conserver l'esprit, les pharisiens ont trahi l'Alliance que Dieu a passé avec leurs pères, et qu'une seconde alliance doit être faite avec eux; la seconde est que, si l'esprit des lois est indépendant de la forme des institutions, l'Alliance pourrait aussi bien être scellée avec d'autres peuples, et l'Esprit Saint prendre forme dans d'autres langues ou d'autres institutions aussi bien que dans celles des Hébreux. Ainsi, le Nouveau Testament est-il l'Ancienne Loi dégagée de l'hérédité d'Abraham, de sa langue et de ses traditions ethniques pour pouvoir être étendue à toutes les autres nations, sans devoir leur faire adopter aussi la langue, les us et les coutumes des Anciens Hébreux.

C'est pour réaliser ce nouveau dessein et permettre à la religion des anciens Juifs de prendre forme et de s'incarner dans les langues, les institutions, les techniques, les calendriers et les coutumes de toutes les autres nations, que Jésus à fondé son Église comme institution temporelle chargée de porter à tous les peuples une religion qui ne devra pas pour autant se transformer en autant de religions distinctes, mais rester unique, puisqu'elles expriment de manières différentes une même vérité. L'évangélisation des gentils ne doit pas se faire par la violence, en détruisant pour remplacer, mais avec douceur et charité en conservant et en christianisant leurs mœurs, leurs coutumes, leurs sanctuaires, leurs langages, leurs lois, leurs arts, et à la longue en renouvelant leur tradition. La première, et la plus facile des transpositions a été la traduction des Saintes-Écritures, ou de leur contenu, dans d'autres langues que l'hébreu ou l'araméen, en grec et en latin. Mais ensuite, ce sont toutes les religions païennes, toutes leurs fêtes et tous leurs lieux de cultes qui ont été christianisés, c'est-à-dire profondément métamorphosés, et ensuite conservés comme institutions chrétiennes.

La manière particulière qu'ont eue les Gentils de traduire et d’exprimer la foi à partir de leurs propres traditions est donc aussi contenue dans ce que l’Église conserve et transmet de génération en génération. Le concile Vatican II réaffirme que la Tradition explique les Écritures, ne constituant donc pas une autre source de sa doctrine, mais lui restant intimement liée :

« La sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu, confié à l'Église ; [...] Il est donc clair que la sainte Tradition, la sainte Écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. »

— Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine, §10, [2].

Par « Tradition de l’Église catholique romaine », il faut entendre la tradition proprement apostolique, remontant aux apôtres et également inspirée, tandis que la tradition ecclésiastique, ou interprétative, jouit seulement, quand elle est unanime, du privilège de l'infaillibilité. Le magistère de l'Église (conciles œcuméniques, pontifes romains) bénéficie lui aussi du charisme de l'infaillibilité quand il se prononce d'une manière définitive en matière de foi ou de principes moraux.

- les Pères et Docteurs de l’Église ;

- la liturgie catholique (lex orandi, lex credendi) ;

- le Magistère de l'Église.

Les Écritures constituent la première tradition.

Un exemple de doctrine issue de la tradition :

la doctrine de la Rédemption ou de l’expiation vicaire fut formulée par Anselme de Canterbury : le sens de la venue du Christ est de racheter les péchés de l’humanité afin que chaque homme qui croit en lui soit sauvé et promis à la vie éternelle (après la mort). Le Christ mourra crucifié sur la croix, devenue le symbole le plus courant des chrétiens, et ressuscitera. Cette idée est la croyance essentielle qui apparaît dans les Évangiles et les Épitres de l’Apôtre Paul. Si le concept de Rédemption n’est pas un dogme (au sens du droit canonique), elle est bien un article de foi auquel il est nécessaire de croire pour être catholique.

Elle témoigne du questionnement ininterrompu sur la foi et de l’élaboration constante des définitions de foi au travers des siècles.

Parcours spécialisé : la tradition

La base de la théologie et de l’ecclésiologie catholiques trouve son origine dans :

- Paul de Tarse ;

- Origène ;

- Augustin d'Hippone ;

- Thomas d'Aquin, etc.

La théologie médiévale catholique est un filon de la philosophie médiévale.

Confessions de foi, ou Professions de foi

Dans l’Évangile déjà, de nombreux contemporains de Jésus disent leur foi en lui. À Césarée de Philippe, Pierre professe : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant » (Matthieu, 8,16). Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, il annonce : « Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu l’a fait le Seigneur et le Christ.» (Actes 2, 36).

À partir de ces embryons et face aux questionnements, l’Église a élaboré différentes synthèses de la foi. De nos jours, deux sont restées :

- le Symbole des apôtres, formule baptismale de certaines communautés que la tradition romaine généralise autour de l’an 170. Une pieuse légende le fait remonter aux apôtres ;

- le Symbole de Nicée-Constantinople, mis au point par les trois premiers conciles après les grands débats trinitaires et christologiques des IIIe et IVe siècles ; ce texte met un terme au débat et en formule les conclusions. Le concile de Constantinople développe la profession de foi en l’Esprit Saint et en l’Église. Il contient notamment l’article : « je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique ». L’interprétation de « catholique » dans ce texte fait l’objet de débats entre les chrétiens selon les Églises et les époques. Elle va de « universelle » à proprement « romaine ».

Les professions de foi ont un rôle non seulement doctrinal mais aussi mystique et liturgique. Par elles, l’Église redit sa confiance (foi) en Dieu et réaffirme les grands mystères de la foi chrétienne :

- la Trinité (un Dieu unique en trois personnes distinctes) ;

- l’Incarnation (Jésus, vrai Dieu et vrai homme, né de Marie) ;

- la Rédemption (Jésus nous sauve par sa mort sur la croix et sa résurrection).

C’est pourquoi l’adhésion à ces textes et à ce qu’ils affirment est une condition nécessaire pour faire partie de l’Église catholique romaine. Ainsi, non seulement ils sont étudiés (voir le Catéchisme de l'Église catholique (1992)), mais ils sont aussi repris par les catholiques lors de leur baptême et leur confirmation et redits à chaque messe dominicale.

Antérieurs au Grand Schisme de 1054, ces textes sont utilisés par de nombreuses autres Églises chrétiennes.

Dogmes et doctrines

À partir du Concile de Chalcédoine, l’Église n’a plus ajouté d’articles aux professions de foi. Mais l'Église catholique a défini ultérieurement un certain nombre de points de foi qui sont considérés comme incontournables pour qui s'affirme membre de l'Église. En ce sens, l'Église catholique est une Église dogmatique.

Les dogmes sont précis et leur articulation est juridiquement codifiée. Parmi les dogmes spécifiques à l’Église catholique romaine promulgués depuis 1054, on trouve :

- l’immaculée conception, 1854 ;

- l’infaillibilité pontificale, 1870 ;

- l’Assomption de la Vierge, 1950, concept connu également des Églises orthodoxes sous le nom de Dormition sans bénéficier d’une définition dogmatique.

Articles spécialisés

- Profession de foi

- Confessions de foi

- La suite des conciles est recensée dans l'article Dogmes catholiques, où « catholique » signifie « universel »

- Christologie

Liturgie

La liturgie catholique est l'ensemble des actes, des symboles et des paroles par lesquels l’Église aide les hommes à rendre publiquement un culte à Dieu et transmet la connaissance de Dieu aux hommes. Pour les chrétiens, la liturgie met l’homme en rapport direct avec Dieu. Voir l'article détaillé sur la liturgie catholique.

L'Église catholique, bien qu'ayant des règles strictes en matière de culte, notamment les cultes collectifs dont le principal est la messe, a une liturgie chargée d'histoire qui se décline différemment selon les traditions. Il existe principalement une tradition dite "latine" et une tradition "orientale". Le rite latin est principalement le rite romain, mais il se décline aussi en rite ambrosien, rite mozarabe, romano-lyonnais, cartusien, dominicain, etc. Les rites orientaux sont essentiellement : maronite, melkite, syriaque, copte (voir Églises catholiques orientales).

Théologie

Voir les articles spécialisés

Courants à l’intérieur de l’Église catholique romaine

Outre les diverses Églises se réclamant du catholicisme, le catholicisme romain abrite plusieurs courants, qui peuvent être à la fois séculiers et réguliers :

Ordres réguliers

Les principaux ordres réguliers sont :

- Ordre de saint Benoît (bénédictins)

- Ordre de Cîteaux et Ordre cistercien de la stricte observance (cisterciens)

- Ordre des Chartreux

- Compagnie de Jésus (jésuites)

- Ordre des Prêcheurs (dominicains)

- Ordre des frères mineurs (franciscains)

- Ordre des frères mineurs capucins

- Assomptionnistes

- Ordre du Carmel

Voir aussi : Liste des ordres réguliers catholiques

Autres communautés

- Communautés ignatiennes

- Mouvements d'action catholique : associations regroupant des chrétiens par milieux sociaux (ACI, ACO, etc.)

- Communautés nouvelles : Mouvements et communautés composés de religieux et/ou de laïcs. Ils sont nés dans le courant du XXe siècle dans l'élan du Concile Vatican II.

- Charismatiques : Mouvements créés après Vatican II qui accordent une large place à l'action de l'Esprit-Saint dans leur vie en s'inspirant des assemblées pentecôtistes américaines. On recense (liste non exhaustive) :

- le mouvement des Focolari

- les Communautés de l'Arche

- la Communauté du Chemin Neuf

- la Communauté de l'Emmanuel

- la Communauté des Béatitudes, initialement dénommée Lion de Juda

- les Fraternités monastiques de Jérusalem

- Libéral, dont l’emblème en Europe est NSAE (« Nous sommes aussi l’Église »). Ce mouvement né dans les pays germanophones (« Wir sind Kirche »), lutte pour un plus grand rôle des croyants laïcs au sein de l’Église et pour des réformes sur la question des personnes remariées, des homosexuels, du célibat du clergé et pour l’admission des femmes parmi les prêtres ; l’Association Marcel Légaut, un courant libéral/progressiste au sein du catholicisme. Voir l’article Catholiques réformateurs.

- Le mouvement dit Théologie de la libération : catholiques progressistes s'éloignent d'un catholicisme conservateur, au profit d'une voie dans laquelle l’action politique apparaît comme une exigence de l'engagement religieux dans la lutte contre la pauvreté. Théorisé à partir de 1972 par Gustavo Gutiérrez, ce courant théologique prône la libération des peuples et entend ainsi renouer avec la tradition chrétienne de solidarité. Ce courant latino-américain, essentiellement composé de dominicains et de jésuites est accusé par ses détracteurs d'être d'inspirations marxistes et ses théologiens sont souvent en délicatesse avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, à l'instar de Jon Sobrino.

- Doctrinal :

- Opus Dei, prélature personnelle,

- Légion du Christ,

- Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre, société de vie apostolique en forme canoniale, (célébrant la messe tridentine) (motu proprio Summorum Pontificum),

- Fraternité Saint-Pierre, courant catholique traditionnel constitué par la branche ralliée de la Fraternité Saint-Pie-X,

- Institut du Bon-Pasteur dont l'abbé Philippe Laguérie, le supérieur de cet institut, est un ancien prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X,

- en marge de l’Église

- Fraternité Saint-Pie-X, courant intégriste créé par l'Archevêque Mgr Lefebvre qui s'opposa aux idées de l'Église et sacra des Évêques pour perpétuer sa vision de la tradition, en désaccord avec le Concile Vatican II. Il fut ainsi excommunié par Jean-Paul II en 1988 pour acte schismatique (séparant) en ne suivant pas la nouvelle Église. La Fraternité célèbre la messe d'avant le Concile (messe tridentine) et refuse la liberté religieuse, l'œcuménisme et le dialogue avec les autres religions.

Situation de l’Église catholique dans le monde

Politique

Du fait de l’ambition politique des papes et du caractère nobiliaire des dignités et grades ecclésiastiques, l’histoire temporelle de l’Église catholique romaine s’entremêle étroitement avec l’histoire de l’Occident, jusqu’au printemps des peuples.

Longtemps puissance temporelle, l’Église catholique romaine se concentre progressivement sur sa mission spirituelle. Depuis Pastor Æternus, 1870, l’ambition de primauté symbolique se substitue à l’exercice temporel du pouvoir, progressant suivant les relations qu’elle entretient avec les gouvernements comme avec les autres religions. Voir : Lutte du sacerdoce et de l'Empire.

En 1929, le pape Pie XI signe les accords du Latran avec l'État italien qui lui concède l'existence de l'État du Vatican. Depuis Paul VI, les papes ont délaissé la tiare, couronne pontificale qui représentait le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et l'autorité sur les princes. Elle apparaît encore sur les armoiries de l'État du Vatican.

L'Église catholique est toujours présente dans les institutions politiques internationales (ONU, Europe). Elle joue parfois un rôle de médiation dans certains conflits.

L'Église catholique et la question sociale en Europe au XIXe siècle

Enfin, l'Église Catholique intervient également en matière sociale, notamment depuis la formulation de sa Doctrine sociale au XIXe. Voir article détaillé.

Par pays ou continents

Liste des provinces ecclésiastiques catholiques

Europe

- Église catholique romaine en Europe

- Albanie

- Allemagne

- Andorre

- Arménie

- Autriche

- Azerbaïdjan

- Belgique

- Biélorussie

- Bosnie-Herzégovine

- Bulgarie

- Chypre

- Croatie

- Danemark

- Espagne

- Estonie

- Finlande

- France

- Géorgie

- Grèce

- Hongrie

- Irlande

- Islande

- Italie

- Kazakhstan

- Lettonie

- Liechtenstein

- Lituanie

- Luxembourg

- Macédoine

- Malte

- Moldavie

- Monaco

- Monténégro

- Norvège

- Pays-Bas

- Pologne

- Portugal

- Roumanie

- Royaume-Uni

- Russie

- Saint-Marin

- Serbie

- Slovaquie

- Slovénie

- Suède

- Suisse

- République tchèque

- Turquie

- Ukraine

- Vatican

- Dépendances et territoires au statut particulier et/ou contesté:

- Abkhazie

- Açores

- Adjarie

- Åland

- Akrotiri et Dhekelia

- Crimée

- îles Féroé

- Gibraltar

- Guernesey

- Jersey

- Kosovo

- île de Man

- Haut-Karabagh

- Transnistrie

- Chypre du Nord

- En Europe, il existe :

- Le Conseil des Conférences Episcopales d'Europe (CCEE), qui est au service de la collégialité des conférences épiscopales d'Europe.

- La Commission des Conférences épiscopales de la Communauté Européenne (COMECE), qui a pour objectif de créer des liens avec les instances européennes pour l’information des épiscopats européens. Elle dispose d'un bureau à Bruxelles.

- L’Office catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe (OCIPE), qui a été fondé en 1956 à l'instigation de Mgr Weber, évêque de Strasbourg et confié à la Compagnie de Jésus.

Afrique

Afrique de l'Est

- Église catholique romaine au Burundi

- Église catholique romaine au Comores

- Église catholique romaine à Djibouti

- Église catholique romaine en Érythrée

- Église catholique romaine en Éthiopie

- Église catholique romaine au Kenya

- Église catholique romaine à Madagascar

- Église catholique romaine au Malawi

- Église catholique romaine à l'ile Maurice

- Église catholique romaine au Mozambique

- Église catholique romaine au Rwanda

- Église catholique romaine aux Seychelles

- Église catholique romaine en Somalie

- Église catholique romaine en Tanzanie

- Église catholique romaine en Ouganda

- Église catholique romaine en Zambie

- Église catholique romaine au Zimbabwe

Afrique centrale

- Église catholique romaine en Angola

- Église catholique romaine au Cameroun

- Église catholique romaine en République centrafricaine

- Église catholique romaine au Tchad

- Église catholique romaine en République du Congo

- Église catholique romaine en Rép. dém. du Congo

- Église catholique romaine en Guinée équatoriale

- Église catholique romaine au Gabon

- Église catholique romaine à Sao

Afrique du Nord

- Église catholique romaine en Algérie

- Église catholique romaine en Égypte

- Église catholique romaine au Sahara occidental

- Église catholique romaine au Soudan

- Église catholique romaine en Tunisie

- Église catholique romaine en Libye

- Église catholique romaine au Maroc

Afrique australe

- Église catholique romaine au Botswana

- Église catholique romaine au Lesotho

- Église catholique romaine en Namibie

- Église catholique romaine au Afrique du Sud

- Église catholique romaine au Swaziland

Afrique de l'Ouest

- Église catholique romaine au Bénin

- Église catholique romaine au Burkina Faso

- Église catholique romaine au Cap-Vert

- Église catholique romaine en Côte d'Ivoire

- Église catholique romaine en Gambie

- Église catholique romaine au Ghana

- Église catholique romaine en Guinée

- Église catholique romaine en Guinée-Bissau

- Église catholique romaine au Liberia

- Église catholique romaine au Mali

- Église catholique romaine en Mauritanie

- Église catholique romaine au Niger

- Église catholique romaine au Nigeria

- Église catholique romaine au Sénégal

- Église catholique romaine au Sierra Leone

- Église catholique romaine au Togo

Amérique

- Église catholique romaine en Amérique

Asie

- Église catholique romaine en Asie

Moyen Orient

Océanie

- Église catholique romaine en Océanie

- Catholicisme romain en Australie

- Catholicisme romain en Nouvelle Zélande

Nombre de catholiques dans le monde

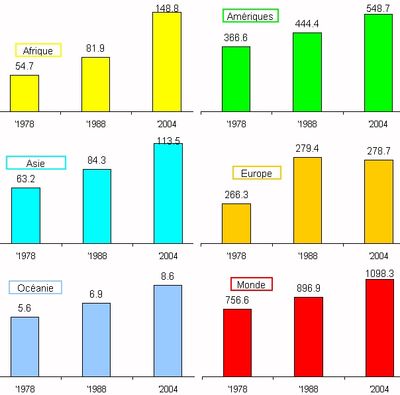

Le nombre de catholiques dans le monde est estimé par le Vatican à 1 098 366 000, en progression de 45 % depuis 1978, ce qui correspond globalement au taux d'évolution de la population mondiale[13],[14].

Graphique : estimations par continent, exprimées en millions de catholiques.

Débats contemporains

Relations avec les autres religions

Pour les autres Églises chrétiennes :

Concernant plus précisément les relations avec le judaïsme, l'Église catholique romaine a reconnu que certains de ses fidèles avaient péché :

- « Nous regrettons profondément les erreurs et les fautes de ces fils et filles de l’Église. Nous faisons nôtres les paroles de la Déclaration Nostra aetate du Deuxième Concile du Vatican, qui affirme sans équivoque : “ L’Église [...] ne pouvant oublier le patrimoine qu’elle a en commun avec les juifs, et poussée, non pas par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l’Évangile, déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les juifs ”.» [15]

Voir pour plus de détails : Antijudaïsme chrétien dans l'histoire

L'Église se rend compte que les prises de position des premiers siècles de certaines personnalités chrétiennes (voir supersessionisme) ne sont plus de mise. Elle est consciente qu'un renouvellement de la théologie est nécessaire dans ce domaine, et celui-ci est en cours depuis l'après-guerre et le concile Vatican II (déclaration Nostra Ætate sur les relations avec les autres religions, 1965).

Autres débats contemporains

- Crise moderniste

- Concile Vatican II

- Catholicisme libéral

- Catholiques réformateurs

- Théologie catholique

- Sédévacantisme

Notes et références

- D'après l'édition 2009 du World Fact Book de la CIA, les catholiques représentent 16,99 % des 6,79 milliards de personnes humaines peuplant la terre.

- À dire vrai, le titre de cette page Église catholique romaine est un anglicisme. À sa signature au bas de documents officiels le pape ajoute simplement Évêque de l'Église catholique [réf. nécessaire].

- article 82 du Catéchisme de l'Église catholique publié en 1992

- Dei Verbum 9

- Catéchisme de l'Église catholique, Ed. Pocket, 1998, n°470 et n°253

- Catéchisme de l'Église catholique, Ed. Pocket, 1998, n°1362. Et, au n°1364 : « Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la pâque du Christ, et celle-ci devient présente, le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix, demeure toujours actuel »

- Concile Vatican II, Lumen Gentium, 3

- Concile Vatican II, Lumen Gentium, 11

- A titre d'exemple, le canon 1 du Code de droit canonique de 1983 précise : "Les canons du présent Code concernent seulement l'Église latine".

- Voir par exemple : José T. Martin De Agar, "I concordati dal 2000 al 2009", Pontificia Università Santa Croce, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2010. (EAN 9788820983505)

- Article "Cinq théologiens demandent le maintien du mot «catholique» dans la traduction française du «Credo»"

- Vatican II, constitution dogmatique Lumen Gentium (sur l'Église) 8 [1]

- Bureau des statistiques de l'Église catholique.

- (en) Annuarium Statisticum Ecclesiae (édition 2004).

- Nous nous souvenons : une réflexion sur la Shoah (1998)

Voir aussi

Bibliographie

- Géopolitique du Catholicisme, de Patrick Levaye (Editions Ellipses, 2007) ISBN 2-7298-3523-7

Articles connexes

- Thèmes généraux : Catholicisme, Église (institution), Saint-Siège

- Clergé et structure hiérarchique : Ordre (sacrement), Prêtre catholique, Évêque, Pape

- Doctrine : Concile, Catéchisme de l'Église catholique, Théologie catholique et Théologie morale catholique, Doctrine sociale de l'Église

- Histoire de l'Église catholique

- Organisations catholiques : Caritas Internationalis, Ordre de Malte, Aide à l'Église en détresse, Action catholique

- Presse : La Croix, Le Pèlerin, La Vie, Témoignage Chrétien, L'Osservatore Romano, Famille chrétienne, L’Homme nouveau, France catholique

- Éditions : Ad Solem, Bayard Presse, Éditions du Cerf, Téqui

Liens externes

- Doctrine

- Catéchisme de l'Église Catholique

- Catéchisme de l'Église Catholique : Compendium

- Bibliothèque catholique en ligne : Bibles, Pères de l'Église, Docteurs de l'Église, actes des conciles, magistère.

- Histoire religieuse

- Yves Congar,L'Église, De saint Augustin à l'époque moderne, éd. Cerf, 1997, texte intégral en ligne

- Paul Poupard, président du Conseil pontifical de la culture, article Pierre et Paul aux origines de l'Église de Rome, in Clio.fr, avril 2002 [3] par Paul Poupard, Président du Conseil pontifical de la culture.

- Apologétique

- René François Rohrbacher, Histoire universelle de l'Église catholique, Lire en lignesur Gallica

- Johann Alzog, Histoire universelle de l'Église, Lire en ligne sur Gallica

Wikimedia Foundation. 2010.