- Néolithique en Europe

-

Europe néolithique

Carte des expansions du Néolithique, du VIIe millénaire av. J.-C. au Ve millénaire av. J.-C., incluant la culture cardiale en bleu.

Carte des expansions du Néolithique, du VIIe millénaire av. J.-C. au Ve millénaire av. J.-C., incluant la culture cardiale en bleu.

L'Europe vers 4500-4000 av. J.-C

L'Europe vers 4500-4000 av. J.-C

L'Europe vers 4000-3500 av. J.-C

L'Europe vers 4000-3500 av. J.-C

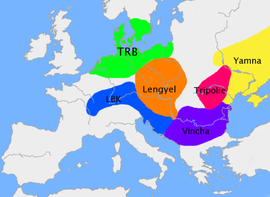

Simple carte des plus grandes cultures de l’« Europe ancienne » de la fin du IVe millénaire av. J.-C.. En vert la culture des vases à entonnoir (TRB). En bleu, la culture rubanée, à céramique linéaire (LBK). En orange, la culture de Lengyel, en violet, la culture Vinča, en rouge, culture de Cucuteni-Trypillia et en jaune, la partie occidentale de la culture Yamna.

Simple carte des plus grandes cultures de l’« Europe ancienne » de la fin du IVe millénaire av. J.-C.. En vert la culture des vases à entonnoir (TRB). En bleu, la culture rubanée, à céramique linéaire (LBK). En orange, la culture de Lengyel, en violet, la culture Vinča, en rouge, culture de Cucuteni-Trypillia et en jaune, la partie occidentale de la culture Yamna.

L'Europe néolithique désigne une période de la Préhistoire où la technologie du Néolithique était présente en Europe. Cela correspond en gros à une époque entre 7000 av. J.-C. (la date approximative d'apparition des premières sociétés agricoles en Grèce) et environ 1700 av. J.-C. (le début de l'Âge du bronze en Europe du Nord-Ouest). Le Néolithique recouvre les périodes du Mésolithique et de l'Âge du bronze en Europe tandis que des changements culturels se déplaçaient du sud-est au nord-ouest d'environ 1 km par an[1]. La durée du Néolithique est variable selon les endroits et sa fin est marquée par l'adoption d'outils en bronze : en Europe du Sud-Est, il dura approximativement 4000 ans (c'est-à-dire, 7000 av. J.-C. – 3000 av. J.-C.) alors qu'au Nord-Ouest de l'Europe, sa durée est à peine de 3000 ans (4500 av. J.-C. – 1700 av. J.-C.).

Sommaire

Caractéristiques culturelles de base

Sans considération de chronologie spécifique, de nombreux groupes néolithiques européens partagent des caractéristiques essentielles, telles que la vie en petites communautés familiales, qu'on suppose égalitaires, subsistant de plantes et d'animaux domestiques, ainsi qu'en complément, de la cueillette de plantes sauvages et de la chasse, et produisant des poteries faites à la main, c’est-à-dire, sans tour de potier. Il existe également de nombreuses différences, avec quelques communautés paléolithiques dans le Sud-Est de l’Europe vivant en des installations fortifiées de 3000 à 4000 personnes (par exemple, à Sesklo en Grèce), tandis que les communautés néolithiques d’Angleterre étaient très petites (peut-être 50 à 100 personnes) et regroupaient des éleveurs de bétail extrêmement mobiles.

Les détails sur l’origine, la chronologie, l’organisation sociale, les pratiques de subsistance et l’organisation sociale des peuples de l’Europe néolithique sont obtenus d’après l’archéologie, et non à partir de documents historiques, puisque ces peuples n’en ont laissé aucun. Depuis les années 1970, la génétique des populations a fourni des données indépendantes sur l’histoire des populations de l’Europe néolithique, incluant les événements migratoires et les relations génétiques avec les peuples de l’Asie du Sud. Un outil encore plus indépendant, la linguistique, a permis d’hypothétiques reconstitutions des langues primitives de l’Europe et des familles de langues avec les estimations datées de leur séparation et, en particulier, des théories sur les relations entre les locuteurs de langues indo-européennes et les peuples du Néolithique. Quelques archéologues croient que l’expansion en Europe de peuples néolithiques provenant d’Asie, marquant l’éclipse de la culture mésolithique, coïncida avec l’introduction de locuteurs indo-européens, alors que de nombreux linguistes préfèrent considérer que l’indo-européen s’introduisit durant l’Âge du bronze lui succédant. Peu voient les langues indo-européennes commencer à l’époque paléolithique.

Archéologie du Néolithique

Les archéologues croient que les sociétés agricoles émergèrent en premier dans la région du Levant, au Sud-Ouest de l’Asie à la fin de la petite Ère Glaciaire vers 12 000 ans av. J.-C., et se développèrent en un nombre de cultures distinctes selon les régions, vers le VIIIe millénaire av. J.-C. Des restes de sociétés agraires en Égée ont été datés au carbone 14 à 6500 ans av. J.-C. à Cnossos, dans la grotte Franchthi, et sur un certain nombre de sites continentaux en Thessalie. Des groupes néolithiques apparaissent peu après dans les Balkans, ainsi qu'au centre et au Sud de l’Europe. Les cultures néolithiques du Sud-Est de l’Europe (les Balkans, l'Italie, l’Égée) montrent quelque continuité avec celles de l'Asie du Sud-Ouest et de l’Anatolie (exemple : Çatalhöyük).

Les indices actuels montrent que la culture néolithique fut introduite en Europe par l’Ouest de l’Anatolie, et que les similitudes des cultures de l’Afrique du Nord et des steppes pontiques sont dues à une diffusion hors d’Europe. Tous les sites néolithiques d’Europe contiennent des céramiques et les plantes et animaux domestiqués en Asie du sud-ouest : épeautre, amidonnier, orge, lentilles, cochons, chèvres, moutons et bovins. Les données génétiques suggèrent qu’aucune domestication indépendante d’animaux n’eut lieu en Europe néolithique et que tous les animaux domestiqués furent d’abord domestiqués en Asie du Sud-Ouest[2]. La seule domestication qui ne vienne pas du Sud-Ouest de l’Asie est celle du millet, domestiqué en Asie orientale[3].

Les archéologues semblent être d’accord que la culture du Néolithique inférieur est relativement homogène comparée au Mésolithique supérieur et au Néolithique supérieur. La diffusion à travers l’Europe, de l’Égée aux Îles Britanniques prit environ 2500 ans (6500 ans av. J.-C. - 4000 ans av. J.-C.). La région baltique fut pénétrée un peu plus tard, vers 3500 ans av. J.-C., et il y eut également un décalage pour la plaine de Pannonie. En général, la progression montre un schéma « par sauts », tandis que les populations néolithiques se déplaçaient d’une zone de sol fertile alluvial à une autre, en contournant les régions montagneuses. Les analyses au carbone 14 montrent clairement qu’en de nombreuses parties d’Europe les populations mésolithiques et néolithiques vécurent côte à côte pendant bien un millénaire, spécialement dans la péninsule ibérique et le long de la côte atlantique[4].

Génétique du Néolithique

Article principal : Histoire génétique de l'Europe.Les archéologues s’accordent sur le fait que les technologies liées à l’agriculture naquirent au Levant-Proche-Orient et se répandirent ensuite en Europe. Néanmoins, il y a débat pour déterminer si elles furent le résultat des migrations en provenance du Proche-Orient, ou résultèrent simplement des contacts entre Européens et Proche-Orientaux. A l’heure actuelle, trois modèles résument les schémas de propagation proposés[5] :

- 1. Théorie du remplacement : celle-ci postule qu’il y eut des migrations importantes d'agriculteurs du Croissant fertile en Europe. Étant donné leur avantage technologique, ils auraient repoussé ou absorbé les populations de chasseurs-cueilleurs moins nombreuses. Ainsi, les Européens modernes seraient les descendants de ces agriculteurs néolithiques.

- 2. Diffusion culturelle : en contraste, ce modèle suppose que l’agriculture atteignit l’Europe au moyen des idées et par le commerce entre la population européenne mésolithique et les agriculteurs d'Anatolie. Il n’y eut pas d’augmentation nette des migrations durant le processus, par conséquent, les Européens modernes sont les descendants des chasseurs-cueilleurs paléolithiques « originaux ».

- 3. « Modèle du pionnier » : celui-ci reconnaît que les modèles 1 et 2 ci-dessus représentent une fausse dichotomie. Ce modèle postule qu’il y eut une migration initiale et à petite échelle de cultivateurs du Proche-Orient vers l’Europe. Il se peut qu’ils aient profité d’expansions démographiques localisées en raison de leur meilleure organisation sociale. La diffusion subséquente des technologies agraires à travers le reste de l’Europe fut menée par les Européens du Mésolithique qui acquirent de nouveaux savoir-faire par le biais du commerce et de l’interaction culturelle.

Des études génétiques sont utilisées dans l’étude des migrations des populations préhistoriques. Dans l’ensemble, les scientifiques s’accordent pour dire qu’il y a des preuves de migrations durant le Néolithique. Cependant, ils ne parviennent pas à s’accorder sur l’étendue de ce mouvement. Les conclusions des études semblent varier selon l’« opérateur » et dépendre de lui. Ce qui signifie que les résultats varient selon les taux de migrations présupposés et que les conclusions sont influencées par la façon dont les auteurs « envisagent » que leurs résultats correspondent aux les processus historiques et archéologiques connus. Aussi doit-on interpréter de telles études avec précaution.

Le premier chercheur, peut-être, qui postula des migrations de grande envergure au Néolithique, en se fondant sur les indices génétiques, fut Luigi Luca Cavalli-Sforza. En appliquant l’analyse en composantes principales sur des données issue des « marqueurs génétiques classiques » (polymorphisme des protéines à partir des groupes sanguins ABO, loci du HLA, immunoglobulines, etc.), Cavalli-Sforza découvrit d’intéressants indices sur la composition génétique des Européens. Bien qu’ils fussent très homogènes génétiquement, plusieurs schémas existaient[6]. Le plus important était un cline du nord-ouest au sud-est avec un foyer au Proche-Orient. Calculant sur 28 % de la diversité génétique totale dans les échantillons européens de son étude, il attribua le cline à la diffusion de l’agriculture à partir du Moyen Orient, il y a environ 10 000 à 6 000 ans[7].

L’explication de Cavalli-Sforza des migrations de populations stipulait que les clines étaient dus à l’expansion de populations de cultivateurs néolithiques dans une Europe de chasseurs-cueilleurs faiblement peuplée, avec un faible mélange entre les uns et les autres. Le trajet pressenti pour cette propagation aurait été de l’Anatolie à l’Europe centrale via les Balkans. Toutefois, sachant que les profondeurs de temps de tels schémas sont inconnues, « les associer avec un événement démographique particulier relève habituellement de la spéculation »[8]. À part une migration au Néolithique, les clines peuvent aussi être compatibles avec d’autres scénarios démographiques (Barbujani et Bartorelle 2001), tels que l’expansion paléolithique initiale ou les réexpansions au Mésolithique (post-glaciaires)[9], ou des colonisations (historiques) ultérieures[10].

Les études fondées directement sur l’ADN ont produit des résultats variables. Un partisan notable du scénario de diffusion de populations de Cavalli-Sforza est Chikhi. Dans son étude de 1998, utilisant les loci de sept loci hypervariables de l’ADN autosomique, une analyse d’autocorrélation a produit un schéma clinal correspondant étroitement à celui de l’étude de Cavalli-Sforza. Il calcula que les époques de séparation ne remontaient pas au-delà de 10 000 ans : « l’interprétation la plus simple de ces résultats est que les patrimoines génétiques actuels reflètent largement l’expansion vers l’ouest et vers le nord d’un groupe néolithique »[11].

Les études mentionnées ci-dessus ont conclu à une contribution génétique néolithique « importante », mais elles n’en ont pas quantifié l'ampleur exacte. Dupanloup a effectué une analyse d’hybridation fondée sur plusieurs loci autosomiques, et sur les fréquences des haplogroupes de l’ADN mitochondrial (ADN mt) et de la non-recombinaison du chromosome Y. L’étude présupposait que les Basques représentaient actuellement le patrimoine génétique des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, tandis que les Proche-Orientaux étaient les descendants des cultivateurs du Néolithique. En conséquence, on a utilisé l’analyse d’hybridation pour estimer les composants probables du patrimoine génétique des Européens modernes, qui sont issus de deux populations ancestrales dont les membres se sont métissés à une certaine époque du passé. L’étude suggérait que le plus important croisement, au Proche-Orient, avait lieu dans les Balkans ( ≈ 80 %) et en Italie du sud ( ≈ 60 %), tandis qu’il avait été le plus réduit dans les Îles Britanniques (estimé à seulement 20 %). Les auteurs en ont conclu que le basculement vers l’agriculture avait entraîné une grande dispersion de population en provenance du Proche-Orient[12].

Les résultats issus de l’analyse de non-recombinaison du chromosome Y ont donné, du moins dans un premier temps, des gradients similaires à l’hypothèse classique de diffusion des populations. Deux études importantes, Semino 2000 et Rosser 2000, ont identifié les haplogroupes J2 et E1b1b (anciennement E3b) comme les signatures génétiques putatives des agriculteurs migrants du Néolithique en provenance d’Anatolie[13], et représentent donc les composants du chromosome Y de la diffusion démographique au Néolithique[14]. Ce lien fut renforcé quand King et Underhill (2002) découvrirent qu’il y avait une corrélation significative entre la distribution du gène Hg J2 et la poterie cardiale néolithique sur les sites européens et méditerranéens. Ces lignées néolithiques comptaient pour 22 % du patrimoine génétique total des Européens du chromosome Y et se trouvaient principalement dans les régions méditerranéennes d’Europe : Grèce, Italie, sud de la Bulgarie, sud-est de l’Ibérie.

Cependant, des études ultérieures portant sur l’ADN-Y, profitant d’une meilleure compréhension des relations phylogénétiques et effectuant des analyses de fréquences d’haplogroupes micro-régionaux, révèlent une histoire démographique plus compliquée[15]. Les études suggèrent que « les schémas clinaux à grande échelle des haplogroupes Hg E et Hg J reflètent une mosaïque de nombreux mouvements et remplacements de populations, à petite échelle et plus régionaux » [16]. Plutôt qu’une simple « vague de progression » de grande ampleur depuis le Proche-Orient, l’apparition du cline Hg J2 est la conséquence des mouvements de populations hétérogènes émanant de différentes parties de l’Égée et du Proche-Orient, sur une période qui s’étend du Néolithique à la Période Classique. De même, on pense que ce sont les agriculteurs du Proche-Orient qui ont introduit l’haplogroupe E1b1b dans les Balkans[17].

Néanmoins, Cruciani et d'autres chercheurs ont découvert, en 2007, qu’une large majorité de lignées de l'haplogroupe E1b1b en Europe sont représentées par le sous-clade E1b1b1a2- V13, lequel est rare hors d’Europe. Cruciani, Battaglia et King pressentent tous que le sous-clade V13 s’est répandu depuis les Balkans. Toutefois, il ne s’est dégagé aucun consensus sur l’époque exacte de cette diffusion (King et Battalia soutiennent une diffusion au Néolithique, coïncidant peut-être avec l’adoption de l’agriculture par les indigènes des Balkans, tandis que Cruiciani soutient que l’expansion eut lieu à l’Âge du bronze), ni sur l’endroit où le sous-clade V13 a réellement surgi (mais il y a accord pour le situer quelque part au sud des Balkans ou en Anatolie) [18],[19]. Au total, les données du chromosome Y semblent soutenir le « modèle du pionnier » par lequel des groupes hétérogènes d’agriculteurs du Paléolithique colonisèrent des endroits précis du sud de l’Europe en passant, à l’origine, par une route maritime. La diffusion postérieure de l’agriculture fut facilitée par l’adoption de ces méthodes par les Européens autochtones, processus particulièrement prédominant dans les Balkans[20].

Les données issues de l’ADNmt sont également intéressantes. Les fréquences des haplogroupes de l'ADNmt des Européens montrent qu’il n’y a guère de formule géographique, voire aucune[8][21], un résultat attribué aux propriétés moléculaires différentes de l’ADNmt, autant qu’aux différences de pratiques migratoires entre hommes et femmes (Semino 2000). L’émergence de la grande majorité des lignées d’ADNmt (de 60 à 70 %) a été située au Mésolithique ou au Paléolithique[22],[23], alors que 20 % seulement des lignées mitochondriales sont « néolithiques ». Toutefois, ces conclusions ont été remises en cause. Toute hétérogénéité non décelée dans la population fondatrice résulterait en une surestimation de l’âge moléculaire de la population actuelle. Si cela est vrai, alors l’Europe pourrait avoir été peuplée bien plus récemment, par exemple durant le Néolithique, par une population fondatrice plus diverse (Barbujani et al. 1998, d’après Richards 2000). Comme Chikhi le déclare : « Nous soutenons que de nombreuses lignées mitochondriales dont l’origine a été décelée jusqu’au Paléolithique, ont probablement atteint l’Europe à une époque ultérieure ». Cependant, Richards et al. (2000) maintiennent ces découvertes même quand l’hétérogénéité de la population fondatrice est prise en compte.

Dans une étude de ce type, Wolfgang Haak a extrait l'ADNmt fossile à partir de ce qu'il présente comme les premiers agriculteurs européens de la culture rubanée de l'Europe centrale. Les squelettes contenaient une fréquence de l'ADNmt N1a, un haplogroupe qu'il supposa lié au Néolithique. De nos jours, la fréquence de cet haplogroupe est de seulement 0,2 %. Haak a présenté ce fait comme une preuve en faveur d'une ascendance européenne paléolithique[24]. Cependant, les conclusions de l'étude de Haak ont été remises en cause par Levy-Coffman. Celle-ci a laissé entendre que Haak avait négligé de prendre en compte d'autres événements démographiques et évolutifs qui auraient pu être la cause de la rareté de l'ADNmt N1a chez les Européens modernes. En outre, elle a affirmé qu’il est trompeur de reconstruire notre histoire biologique, en se fondant uniquement sur les populations existantes, et elle réfute l'idée que les Basques soient une population issue des Européens du Paléolithique (à la place, elle a attribué leur unicité génétique à des milliers d'années d'endogamie). Enfin, elle considère les Européens modernes comme « un mélange entièrement nouveau et moderne, résultat d'un grand nombre d'événements démographiques et évolutifs à travers le temps »[25].

Langues du Néolithique

Il n’existe pas de trace directe des langues parlées au Néolithique. Quelques paléolinguistes tentent d’étendre les méthodes de la linguistique comparée à l’Âge de pierre, mais cette démarche ne reçoit aucun soutien académique. Le débat sur les langues parlées hypothétiques du Néolithique en Europe se divise en deux parties, les langues indo-européennes et les langues proto-indo-européennes. On présume généralement que les langues indo-européennes primitives atteignirent l’Europe au Chalcolithique ou aux débuts de l’Âge du bronze européen, par exemple avec la culture de la céramique cordée ou la culture campaniforme (voir également l’hypothèse kourgane pour des débats en relation avec ce sujet). L’hypothèse anatolienne postule l’arrivée des langues indo-européennes avec le début du Néolithique. Hans Krahe considère l’hydronymie européenne ancienne comme la plus ancienne trace de la présence des Indo-Européens en Europe.

Les théories sur les langues « proto-indo-européennes » sont fondées sur des indices très minces. Le basque est le meilleur « candidat » pour être le descendant d’une telle langue, mais comme le basque est un isolat (linguistique), il n’existe aucun indice comparatif pour bâtir une théorie. Theo Vennemann postule néanmoins une famille vasconique, dont il suppose qu’elle ait coexisté avec un groupe « atlantique » ou « sémitidique » (c’est-à-dire un groupe para-sémitique). Un autre candidat est la famille tyrrhénique qui aurait donné naissance à l’étrusque et au rétique à l’Âge de fer, et peut-être aussi aux langues égéennes telles que le minoen ou le pélasgien à l’Âge du bronze.

Liste des cultures et sites

Habitations mises au jour à Skara Brae (Orkney, Écosse), le village néolithique le plus complet d'Europe.

Habitations mises au jour à Skara Brae (Orkney, Écosse), le village néolithique le plus complet d'Europe.

- Néolithique inférieur

- Culture de Starcevo-Criş (Starčevo I, Körös, Criş, Centre des Balkans, du VIIe millénaire au Ve millénaire av. J.-C. )

- Culture de Dudeşti (VIe millénaire av. J.-C.)

- Culture de la céramique cardiale ou Cardiaux

- Culture de Sesklo

- Les Hattis ou Hattis trialétiens et Culture de Çatal Höyük

- Les Pontiques

- Les Impresso-cardiaux

- Les Épicardiaux

- Les Roucadouriens

- Les Montboliens ou Culture de Montbolo

- Néolithique moyen

- Culture de Vinča (du VIe millénaire av. J.-C. au IIIe millénaire av. J.-C.) ou Pélasges vinciens

- Culture rubanée (du VIe millénaire av. J.-C. au Ve millénaire av. J.-C.)

- Douves circulaires

- Culture de la céramique du peigne (du VIe millénaire av. J.-C. au IIIe millénaire av. J.-C.)

- Culture de Precucuteni

- Culture d'Ertebølle (du Ve millénaire av. J.-C. au IIIe millénaire av. J.-C.)

- Culture de Cucuteni-Trypillia ou Tripoljiens ou Tripoliens

- Civilisation de Cortaillod

- Culture de Hembury

- Les Windmilliens ou Culture de Windmill-Hill

- Culture de Pfyn

- Culture de la céramique cordée

- Culture de Horgen

- Culture de Rössen

- Les Rubanés de l'Elbe

- Les Rubanés du Danube ou Peuple de Michelsberg

- Les Rubanés de l'Est

- Les Limbourgiens ou Rubanés de l'Ouest

- La Culture des vases à entonnoir ou Culture Funnelbeaker ou TRB (Trichterbecherkultur)

- Culture de Lengyel (Ve millénaire av. J.-C.)

- Culture de Polgar

- Les Adriates

- Les Tyrrhéniens

- Les Séquaniens de Seine-Oise-Marne ou SOM

- Les Chasséens

- Les Thénaciens

- La Culture du lac de Mondsee

- Les Almériens ou Civilisation d'Alméria (voir Los Millares)

- La Culture Kura-Araxes

- Culture de Varna (Ve millénaire av. J.-C.)

- Une culture d’Europe centrale aménagea de monumentales douves circulaires entre 4800 et 4600 avant J.-C.

- Chalcolithique

- Les Artenaciens

- Les Ligures

- Les Pélasges des hypogées

- La Culture de Vila Nova de São Pedro ou VNSP Culture

- Culture campaniforme (du IIIe millénaire av. J.-C. au IIe millénaire av. J.-C., Âge du bronze ancien)

Mégalithique

Quelques cultures néolithiques mentionnée ci-dessus sont connues pour avoir construit des mégalithes. Ceux-ci apparaissent, en premier lieu, sur la côte atlantique de l'Europe, mais il y a aussi des mégalithes sur les îles de la Méditerranée occidentale.

- vers 5000 avant J.-C. : Constructions au Portugal (Évora). Émergence de la période néolithique atlantique, l'âge de l'agriculture le long des rives occidentales de l'Europe.

- vers 4800 avant J.-C. : Constructions en Bretagne (Barnenez) et Poitou (Bougon).

- vers 4000 avant J.-C. : Constructions en Bretagne (Carnac), Portugal (Lisbonne), France (centrale et méridionnale), Corse, Angleterre et Pays de Galles.

- vers 3700 avant J.-C. : Constructions en Irlande (Knockiveagh et ailleurs).

- vers 3600 avant J.-C. : Constructions en Angleterre (Maumbury Rings et Godmanchester), et Malte (Ġgantija et temples à Mnajdra).

- vers 3500 avant J.-C. : Constructions en Espagne (Málaga et Guadiana), Irlande (sud-ouest), France (Arles et nord), Sardaigne, Sicille, Malte (et ailleurs en région méditerranéenne), Belgique (nord-est) et Allemagne (centre et sud-ouest).

- vers 3400 avant J.-C. : Constructions en Irlande (Newgrange), Pays-Bas (nord-est), Allemagne (nord et centre), Suède et Danemark.

- vers 3200 avant J.-C. : Constructions à Malte (Ħaġar Qim et Tarxien).

- vers 3000 avant J.-C. : Constructions en France (Saumur, Dordogne, Languedoc, Biscaye, et côte méditerranéenne), Espagne (Los Millares), Sicille, Belgique (Ardennes), et Orkney, ainsi que les premiers henges (structures en terre circulaires) en Grande-Bretagne.

- vers 2800 avant J.-C. : Apogée des cultures des vases à entonnoir mégalithiques du Danemark, et construction du henge de Stonehenge.

Voir aussi

Articles connexes

- Hypothèse du substrat germanique

- Hypothèse kourgane

- Indo-européen commun

- Proto-Indo-Européens

- Migration indo-iranienne

- Tombe néolithique

- Écriture Vinča

- Groupes du Néolithique en France

- Néolithique

- Révolution néolithique

- Architecture néolithique

- Mégalithisme

- Ibères

- Préhistoire de la péninsule ibérique

- Préhistoire de la Crète

- Préhistoire de Malte

- Néolithique du Proche-Orient

Bibliographie

- Bellwood, Peter. (2001). "Early Agriculturalist Population Diasporas? Farming, Languages, and Genes." Annual Review of Anthropology. 30:181-207.

- Bellwood, Peter. (2004). First Farmers: The Origins of Agricultural Societies. Blackwell Publishers. ISBN 0-631-20566-7

- Cavalli-Sforza, Luigi Luca, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza. (1994). The History and Geography of Human Genes. Princeton University Press. ISBN 0-691-08750-4.

- Cavalli-Sforza, Luigi Luca. (2001). Genes, Peoples, and Languages. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-22873-1.

- Childe, V. Gordon. (1926). The Aryans: A Study of Indo-European Origins. London: Paul, Trench, Trubner.

- Gimbutas, Marija (1991). The Civilization of the Goddess. San Francisco: Harper. ISBN 0-06-250337-5.

- Gimbutas, Marija (1989). The Language of the Goddess. Harper & Row, Publishers. ISBN 0-06-250356-1.

- Gimbutas, Marija (1982). The Goddesses and Gods of Old Europe: 6500–3500 B.C. University of California Press. ISBN 0-520-04655-2.

- Renfrew, Colin. (1987). Archaeology and Language. London: Jonathan Cape. ISBN 0-521-38675-6.

Liens externes

- (en) General table of Neolithic sites in Europe

- (en) Mario Alinei, et al., Paleolithic Continuity Theory of Indo-European Origins

- (en) Balkan pre-history summary

- culture.gouv.fr: Vivre au bord du Danube il y a 6500 ans

- (en) Map of the cultures of Balkans - 4000 BC

- (en) Kathleen Jenks, "Old europe": further links

- Origine, répartition, âge et relation ethnique des haplogroupes européens et leur sous-groupes

Notes et références

- ↑ Ammerman and Cavalli-Sforza

- ↑ P. Bellwood, First Farmers: The origins of agricultural societies (2004), pp. 68-69.

- ↑ Bellwood 2004, pp. 74, 118.

- ↑ Bellwood 2004, pp. 68-72.

- ↑ Richards et al., Palaeolithic and Neolithic Lineages in the European Mitochondrial Gene Pool. American Journal of Human Genetics, vol. 59, pp. 185-203 (1996).

- ↑ L. L. Cavalli-Sforza, Genes, peoples, and languages, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 94, no. 15 (1997), pp. 7719-7724.

- ↑ Cavalli-Sforza.

- ↑ a et b Rosser et al. 2000

- ↑ Rosser 2000

- ↑ F. Di Giacomo et al., Y chromosomal haplogroup J as a signature of the post-neolithic colonization of Europe, Human Genetics, vol. 115 (2004), pp. 357–371.

- ↑ L. Chikhi et al., Clines of nuclear DNA markers suggest a largely Neolithic ancestry of the European gene pool, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA vol. 95, no. 15 , pp. 9053-9058 (1998).

- ↑ I. Dupanloup et al., Estimating the Impact of Prehistoric Admixture on the Genome of Europeans, Molecular Biology and Evolution, 21(7):1361-1372 (2004).

- ↑ Rosser et al. (2000). NB Here, Rosser uses the nomenclature HG 1 for R1b, and HG 9 for J2

- ↑ Semino et al.,The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans, Science Vol 290 (2000). Note: Haplogroup names are different in this article. For ex: Haplogroup I is referred as M170

- ↑ Di Giacomo et al., Y chromosomal haplogroup J as a signature of the post-neolithic colonization of Europe, Human Genetics 115:257-271 (2004)

- ↑ Semino et al., Origin, Diffusion, and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups E and J: Inferences on the Neolithization of Europe and Later Migratory Events in the Mediterranean Area, American Journal of Human Genetics, 74:1023-1034 (2004).

- ↑ Semino et al. 2000.

- ↑ "Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of agriculture in southeast Europe". European Journal of Human Genetics, doi:10.1038/ejhg.2008.249 [1]

- ↑ Battaglia 2008. "Balkan Mesolithic foragers, with their own autochthonous genetic signatures, were destined to become the earliest to adopt farming, when it was subsequently introduced by a cadre of migrating farmers from the Near East. Thus, unlike Crete, southern and central Italy and the southern Caucasus, the cultural transmission of the Neolithic package played an important role. Either the initial G and J2 Hg agriculturalists who colonized the Balkans at first flourished but later diminished in a similar manner to that proposed regarding the Linearbandkeramik in central Europe or the package was rapidly and robustly adopted by local Mesolithic people in the southern Balkans (plausibly characterized by E-V13), who underwent a demic expansion and a subsequent range expansion to the eastern Adriatic. These former foragers who had recently acquired the Neolithic tradition participated in 'leapfrog' colonizations up the Adriatic, where they eventually transmitted agricultural practices to resident Mesolithic populations".

- ↑ Di Giacomo 2004. However, both the data reported here and in the literature agree in showing that this haplogroup did not leave a strong signature in the peoples of the northern Balkans and central Europe, this being the most likely route for the entry of agriculturalists in the European continent north of the Alps, under the demic diffusion model. Instead, the raw frequency data from within the Iberian, Italian, and Balkan peninsulas are more in line with alternative routes of westward spread, possibly maritime.

- ↑ Cavalli-Sforza

- ↑ Rosser et al., Y-chromosomal diversity in Europe is clinal and influenced primarily by geography, rather than by language, American Journal of Human Genetics, 67(6):1526-43(2000).

- ↑ Richards et al., Palaeolithic and Neolithic Lineages in the European Mitochondrial Gene Pool, American Journal of Human Genetics 59:185-203, (1996).

- ↑ W. Haak, Ancient DNA from the First European Farmers in 7500-Year-Old Neolithic Sites, Science, Vol. 310. no. 5750, pp. 1016 - 1018 (2005).

- ↑ E. Levy-Coffman, We are not our ancestors: Evidence for discontinuity between prehistoric and modern Europeans, Journal of Genetic Genealogy 1:40-50, (2005).

Source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Neolithic Europe ».

- Portail de la Préhistoire

- Portail de l’archéologie

Catégories : Culture archéologique | Proto-Indo-Européens | Europe néolithique

Wikimedia Foundation. 2010.