- Le Premier Consul Franchissant Les Alpes Au Col Du Grand-Saint-Bernard

-

Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard

Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard château de Malmaison

Jacques-Louis David, 1800Huile sur toile Peinture 260 × 221 cm, figure Château de Malmaison, Rueil Malmaison Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard — aussi nommé dans ses différentes versions : Napoléon passant le mont Saint-Bernard, Bonaparte au Grand Saint-Bernard, Le passage du Saint-Bernard ou Portrait de Bonaparte au Grand Saint-Bernard — est le titre de cinq portraits équestres du premier consul Napoléon Bonaparte peints par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803.

Ils sont conservés au :

- Musée national du château de Malmaison (260 x 221 cm) ;

- Château de Charlottenburg, Berlin (260 x 226 cm) ;

- Musée national du château de Versailles, Versailles (deux versions: 272 x 232 cm et 267 x 230 cm) ;

- Musée du Belvédère, Vienne (264 x 232 cm).

Le premier portrait fut commandé par le roi d'Espagne Charles IV comme témoignage d'entente entre le royaume et la République française. Les trois versions suivantes furent commandées par le premier consul à des fins de propagande et furent les premiers portraits officiels de Napoléon. La dernière version n'eut pas de commanditaire et fut conservée par David jusqu'à sa mort.

Sommaire

Historique et description

Historique des tableaux

3e version : (1802).

3e version : (1802).

Musée du Château de Versailles, Versailles, à l’origine à la bibliothèque de l'Hotel des Invalides 4e version : (1803).

4e version : (1803).

Musée du Belvédère, Vienne, à l’origine palais de la République cisalpine de Milan 5e version : (1803).

5e version : (1803).

Musée du Château de Versailles, Versailles, ancienne collection du Prince Napoléon à l’origine propriété du peintre DavidInitialement intitulé Tableau-portrait équestre du premier Consul, représenté dans le moment où il passe les Alpes au mont Saint-Bernard le 30 floréal an VIII, l’œuvre est à l’origine une commande du roi d’Espagne Charles IV. Celui-ci, par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France en Espagne Charles-Jean-Marie Alquier, fait appel au peintre Jacques-Louis David le 7 août 1800, pour réaliser un portrait du premier Consul, afin qu’il soit installé dans le salon des « Grands Capitaines » du palais royal de Madrid[1]. Il s’agissait par ce geste, de saluer les relations d’entente cordiale et de coopération politique et militaire entre les deux états. Le tableau reste à Madrid jusqu’en 1812 date à laquelle il est emporté par Joseph Bonaparte lors de sa fuite d’Espagne, et l’accompagne dans son exil aux États-Unis où il est accroché dans sa résidence de Point-Breeze[2]. Le portrait est donné à sa fille Zénaide Bonaparte princesse de Canino, qui l'accroche dans la villa Bonaparte (autrefois nommé villa Paolina), résidence des princes de Canino à Rome[3]. Le tableau est conservé par sa descendance jusqu’en 1949, quand il est léguée par sa petite-fille Eugénie Bonaparte princesse de la Moskowa, au musée national du château de Malmaison (inventaire MM 7149)[4].

Informé de cette commande, Bonaparte demande au peintre trois répliques : la deuxième version pour le château de Saint-Cloud (1801) est exposée avec la première au Louvre. Accrochée au palais en 1802, d'abord dans le salon de Mars, ensuite dans la salle du trône, elle est enlevée en juin 1814 par les soldats prussiens du général von Blücher qui l’offre au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. Celui-ci la fait installer au château de Charlottenburg en 1816 (inventaire GKI 913).

La troisième version est destinée à la bibliothèque de l’Hôtel des Invalides en 1802. Elle est accueillie en grand cérémonial au son du canon par les pensionnaires, en présence du peintre et de son assistant Georges Rouget. Lors de la cérémonie le peintre lui aurait dit : « Il y a là quelques coups de canon pour toi, mon ami ![5] ». Elle est remisée dans les réserves sous la Restauration. Installée en 1830 au château de Saint-Cloud elle est ensuite accrochée en 1837 par Louis-Philippe Ier au musée historique du château de Versailles (salle Marengo inventaire MV 1567).

La quatrième version fut commandée pour le palais de la République cisalpine de Milan. À l'origine il s'agissait de faire une allégorie de Bonaparte rendant la vie à la Cisalpine, mais le gouvernement italien abandonna ce projet à cause des exigences financières du peintre, jugées trop élevées. Ils acceptèrent à la place une répétition du portrait équestre. Le directeur des musées Dominique-Vivant Denon, fut chargé le 29 mars 1803 d’expédier le portrait de Napoléon à la jeune République italienne et son vice-président Francesco Melzi d'Eril:

« 8 germinal an 11, au citoyen Melzi, vice-président de la République italienne.

Le directeur général du musée central des Arts au citoyen Melzi, vice-président de la République italienne.

Citoyen Vice-Président,

Je me félicite, Citoyen Vice-Président, que cette circonstance me mette dans le cas de me rappeler à votre souvenir et à l'amitié dont vous m'avez honoré. »

J'ai l'honneur de vous prévenir que je suis chargé par le Premier Consul de vous adresser un tableau peint par David, pour être placé dans le palais de la République à Milan, qui le représente à l'instant où il passe le Saint-Bernard. J'ai fait encaisser ce tableau avec soin et je l'ai fait porter chez le citoyen Marescalchi, ministre des Relations extérieures de la République italienne en l'invitant à saisir la plus prompte occasion pour vous le faire parvenir.— Dominique Vivant-Denon, Correspondance administrative , 29 mars 1803 Archives des musées nationaux, registre AA4, p. 311

Livrée en 1803, elle fut confisquée en 1816 par les Autrichiens[6], mais était toujours entreposée à Milan dans les années 1825, les Milanais refusant de la céder aux Autrichiens[7]. Elle est installée au Belvédère de Vienne en 1834. Longtemps accrochée au Kunsthistorisches Museum Wien[8], elle regagne le palais dans les années 1990 (inventaire ÖG 2089).

Une cinquième version (Musée national du château de Versailles) est réalisée par David et reste dans ses ateliers successifs à Paris et lors de son exil à Bruxelles. Au décès du peintre elle est accrochée face à son lit de mort. Mise en vente sans succès par sa famille en 1826 rachetée par la baronne Pauline Jeanin, fille de David en 1835, exposée en 1846 au Bazar Bonne-Nouvelle où elle est remarquée par Baudelaire, elle fut offerte en 1850 par la baronne Jeanin, au président Louis-Napoléon Bonaparte futur Napoléon III[9], qui l’installe aux Tuileries. Faisant partie de la liste civile, elle passe après la chute de Napoléon III aux mains du prince Napoléon Jérome qui l'accroche dans son château de Prangins. En 1979 le tableau est cédé par le prince Louis Napoléon au château de Versailles (inventaire MV 8550).

Aspect général

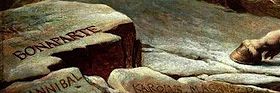

Les cinq versions du tableau sont de grande taille et de dimensions proches (2,6 sur 2,2 mètres). Y figurent Bonaparte sur un cheval, en uniforme de général en chef, coiffé d’un bicorne galonné d’or, armé d’un sabre à la mamelouk et drapé d’un manteau gonflé par le vent qui s’engouffre dans ses plis. De sa main gauche il agrippe la bride qui maîtrise sa monture en train de se cabrer. Tout en se tournant vers le spectateur il indique une direction de la main droite. En arrière plan des soldats gravissent les flancs de la montagne et acheminent des canons, en bas à droite on voit le drapeau tricolore qui flotte. Au premier plan les noms de BONAPARTE, ANNIBAL et KAROLVS MAGNVS IMP. sont gravés sur des rocs. L’œuvre est signée et datée L. DAVID AN IX sur la sangle qui enserre le poitrail du cheval.

Différences entre les cinq versions

Le premier exemplaire de Malmaison présente Bonaparte avec un manteau jaune-orangé, le crispin du gant est brodé, la robe du cheval est pie, le harnachement est complet, bride complète avec une muserolle, sous-ventrière rouge foncé. L’officier qui tient un sabre à l’arrière-plan est masqué par la queue du cheval. Le visage de Napoléon parait juvénile.

L’exemplaire de Charlottenburg montre un manteau de ton rouge vermillon. La robe du cheval est alezan, la bride est simple sans muserolle, la sous-ventrière est gris-bleu. Le paysage est enneigé. Les traits de Napoléon sont plus creusés. Le tableau est signé L.DAVID L’AN IX.

Dans l’exemplaire de Versailles, la robe du cheval est gris pommelé, le harnachement est identique à celui de Charlottenburg, la couleur de la sous-ventrière est bleu. La broderie du gant est simplifiée, le parement de la manche est visible sous le gant, comme est visible l’officier. Le paysage s’est assombri. L’expression de Napoléon est plus dure. Le tableau n’est pas signé.

L’exemplaire du Belvédère est presque identique à celui de Versailles, le visage de Napoléon s’est encore durci. Le tableau est signé J.L.DAVID L.ANNO X.

Le second exemplaire de Versailles présente un cheval pie, la bride est complète mais sans la muserolle, la sous-ventrière est rouge. Le manteau est rouge-orangé, le col est noir, la broderie du gant est à peine visible, le tissu de l’écharpe est bleu clair. L’officier est à nouveau masqué par la queue du cheval. Le visage de Napoléon est moins jeune avec un léger sourire, les cheveux sont plus courts. Par sa forme et le dessin de la broderie, le modèle du bicorne est celui des «chapeaux claques» des généraux de l’Empire[10]. Le tableau non daté est signé L.DAVID.

Contexte historique

Le passage des Alpes

Napoléon réalise un exploit stratégique et logistique en décidant de traverser les Alpes le 13 mai 1800. Il fallait surprendre les Autrichiens du général Melas et fondre sur eux en profitant de l’effet de surprise. C’est avec ce fait d’armes que Napoléon intervient dans la deuxième campagne d’Italie, déclenchée par la reprise de Milan par les Autrichiens. Si le succès de la bataille de Marengo est dû à l’intervention in extremis de Desaix et la charge de Kellermann, la traversée des Alpes est l’œuvre du seul Bonaparte. Avec son armée de réserve il passe le col du Grand-Saint-Bernard, le corps du général Moncey franchit le Saint-Gothard et le corps du général Turreau se dirige vers le col de Montgenèvre. Le 18 mai, Bonaparte quitte Martigny et se met en route vers le Grand Saint-Bernard. Le 20 mai, habillé d’un uniforme bleu que recouvre une redingote blanche et coiffé d’un bicorne couvert de toile cirée, il monte une mule, et escorté par le guide Dorsaz, il traverse les sentiers escarpés du sommet alpin.

Du 15 au 21 mai, les troupes gravissent les monts et acheminent des tonnes de matériel et l’artillerie logée dans des troncs d’arbres évidés pour en faciliter le transport. L’artillerie fut retardée au fort de Bard par la résistance des Autrichiens, mais le reste de l’armée fut au rendez-vous de la première bataille importante à Montebello.

Napoléon indique[11] :

« Nous luttons contre la glace, la neige, les tourmentes, et les avalanches. Le Saint-Bernard étonné de voir tant de monde le franchir si brusquement, nous oppose quelques obstacles. »— Napoléon Bonaparte, 18 mai 1800

L’entente franco-espagnole

La reconquête de l’Italie par Napoléon favorise le rapprochement avec l’Espagne du roi Charles IV. Les intérêts sont mutuels, le roi désire agrandir le duché de Parme et accepte en contrepartie de céder la Louisiane, mais Napoléon veut aussi la collaboration de l’Espagne dans sa guerre contre l’Angleterre. Pour ce faire, outre les habituels pourparlers qu’impliquent les négociations diplomatiques, l’ambassadeur de France, Charles-Jean-Marie Alquier ancien conventionnel régicide et ami de David, initie avec Talleyrand, ministre des affaires extérieures, le retour à une tradition héritée de l’Ancien Régime : l’usage des cadeaux diplomatiques. Le Premier consul offre au roi des pistolets fabriqués à la manufacture de Versailles, des robes de grands couturiers parisiens et des joyaux pour la reine, et aussi une magnifique armure pour l’influent Prince de la paix Manuel Godoy. Pour sa part Charles IV offre à Napoléon seize chevaux de race espagnole provenant de ses écuries royales, son portrait et celui de la reine par Goya, et passe la commande à David du portrait du Premier Consul.

Cette politique de coopération avec un premier Consul de plus en plus puissant n’empêcha pas Charles IV de se faire déposséder de son royaume en 1808, au profit du propre frère de Napoléon, Joseph Bonaparte.

Analyse artistique

Commande et choix du sujet

A l'origine la commande du roi d'Espagne Charles IV communiquée par Alquier à Talleyrand dans une dépèche du 7 août 1800, stipulait que David représente le général Bonaparte en pied dans son costume de premier consul:

« M. de Musquiz est chargé de demander à David un portrait en pied et de grandeur naturelle du général Bonaparte dans son costume de premier Consul ; il a ordre de donner à David tout ce qu'il demandera[12] »Cette première idée était dans l’esprit des portraits consulaires peints plus tard par Gros, Lefèvre ou Ingres, mais David choisit de faire une peinture équestre. L’ambassadeur d’Espagne le marquis de Muzquiz informa Napoléon de la commande et lui proposa de choisir la manière dont il aimerait être représenté par David : il souhaita d’abord être montré passant la revue à cheval, mais finalement c’est l’épisode du passage du Grand Saint-Bernard qui fut retenu.

Réalisation de l’œuvre

David dans son atelier de Bruxelles par Joseph-Denis Odevaere. On aperçoit dans le fond, à demi caché, le portrait équestre (le deuxième exemplaire de Versailles)

David dans son atelier de Bruxelles par Joseph-Denis Odevaere. On aperçoit dans le fond, à demi caché, le portrait équestre (le deuxième exemplaire de Versailles)

Il existe très peu d’esquisses et d’études préparatoires, ce qui tranche avec les habitudes du peintre réputé très scrupuleux dans la préparation de ses tableaux[13]. Antoine-Jean Gros, son élève, possédait une ébauche à l’huile d’un cheval cabré, probable étude pour la monture. Les carnets de David montrent quelques esquisses présentant une première pensée de l’attitude du cavalier[14].

Pour la réalisation des différentes répliques David se fit aider par deux de ses élèves, Jérôme-Martin Langlois[15], qui travailla sur les deux premiers tableaux et aurait principalement travaillé sur les chevaux, et Georges Rouget, qui, par la suite, fit une copie de l’œuvre pour l’Hôtel des Invalides[16].

N’ayant pu convaincre Napoléon de poser pour le tableau, Jacques-Louis David s’inspira d’un buste[17] pour la ressemblance, et fit poser son fils pour la posture du personnage. Mais il disposa par ailleurs de l’uniforme et du bicorne que Bonaparte portait à Marengo[18] dont il revêtit un mannequin en bois. Étienne-Jean Delécluze évoque ce moment dans sa biographie de David :

« Un jour que Ducis, Alexandre, et Langlois, qui assistait alors David et fit par la suite une fort bonne copie du portrait équestre de Bonaparte, étaient ainsi qu'Étienne dans l'atelier avec leur maître, tous étaient rangés autour du mannequin revêtu des habits de Bonaparte, examinant avec une curiosité insurmontable ces épaulettes, ce chapeau, cet habit, et cette épée témoins sourds et muets de la fameuse campagne de Marengo. Chacun disait son mot ; plus ou moins juste, plus ou moins piquant lorsque David, dont les mains et les pieds étaient assez délicats, se prit à dire, après avoir fait observer la petitesse des bottes de Bonaparte qu'ordinairement les grands hommes ont les extrémités déliées. Cette remarque qui pouvait s'appliquer heureusement au peintre fut vivement approuvée par ses élèves dont l'un ajouta : " et ils ont la tête grosse." David, avec sa bonhommie qui allait parfois jusqu'à la puérilité, dit aussitôt en prenant le chapeau du vainqueur de Marengo : " il a raison celui-là, voyons un peu " puis le portant à sa tête, qui était très petite, il se mit à éclater de rire en s'apercevant que la large coiffure lui tombait jusque sur les yeux[19]. »Deux des chevaux de Napoléon servirent de modèles pour la monture fougueuse : la jument « la Belle » représentée dans la réplique de Charlottenburg, et « le Marengo », dont la robe grise figure dans les tableaux de Versailles et Vienne[20]. Pour le paysage, il s'inspira de gravures tirées de l’ouvrage Voyage pittoresque de la Suisse[21].

Le premier des cinq portraits fut peint en quatre mois, d’octobre 1800 à janvier 1801. David commença immédiatement sa réplique en février et la termina le 25 mai, date à laquelle il reçut la visite de Bonaparte, venu dans son atelier du Louvre pour contempler son effigie[22]. A. Th. auteur de la première biographie complète du peintre, cite une anecdote relative à la visite de Napoléon dans l’atelier de David :

« Vers la fin de l'an IX, quand il fut terminé ,David le présenta au premier consul. Il fixa long-temps le portrait sans rien dire, et, se tournant vers le peintre, il le combla d'applaudissements et d'éloges. Ensuite, jetant les yeux sur des soldats gravissant aussi la montagne, confondus avec les nuages, et d'une petite proportion, parce qu'ils sont supposés à une distance éloignée, il dit en riant : : « Mais citoyen David que font là ces petits bonshommes, grands comme le fer de mon cheval ? Il va d'un coup de pied les écraser tous. » L'observation n'était pas sans quelque fondement.[23] »Composition

Selon Charles Bouleau, se basant sur un dessin de Girodet, les artistes du néoclassicisme structuraient leurs tableaux à partir d'une construction géométrique rigoureuse, basée sur la règle classique du rabattement des petits côtés du rectangle, les deux carrés obtenus délimitent les perpendiculaires et les diagonales qui en découlent et donnent les lignes de force qui dirigent la composition[24].

Les diagonales des montagnes et des nuages se confrontent renforçant l’impression de mouvement et d’ascension[25]. Mais pour Léon Rosenthal la composition en est forcée « c'est un modèle de statue équestre plutôt qu'un tableau[26]. »

Technique

À la différence de ses prédécesseurs Boucher et Fragonard, qui employaient une sous-couche d'impression rouge ou grise, dite imprimeure, comme fond coloré avant d’appliquer la peinture, David utilise le fond blanc de la toile enduite à la céruse à l'huile, comme le démontrent certaines de ses toiles restées inachevées, par exemple son premier portrait de Bonaparte ou le Serment du Jeu de Paume[27].

Il travaille en deux ou trois couches. Après avoir fait l’ébauche du sujet par un dessin à la terre de Cassel il l’élabore dans le ton local par des touches nerveuses peu chargées en peinture, se concentrant sur les masses d’ombres et de lumières, ce qui se remarque particulièrement dans la première version de Malmaison, notamment dans le traitement de la croupe du cheval. Il revient ensuite avec une pâte plus onctueuse, corrigeant les éventuels défauts, et se concentrant sur les détails.

La dernière couche sert à la finition (fondre les touches, lissage de la surface) et souvent David charge ses assistants de cette ultime étape.

Les deux premiers tableaux se remarquent par une exécution plus libre laissant apparaître des traces de brosses et des tons plus chauds, ce qui indique une plus grande implication de David dans leur exécution[28]. Dans les exemplaires suivant sa participation se limita à quelques morceaux comme la tête et les drapées, la presque totalité de l'exécution étant dévolue à ses assistants. Dans une lettre à Talleyrand, David donne des indications sur le travail de ses élèves concernant les copies et répétitions de ses tableaux: « (...) ces sortes de répétitions se faisant ordinairement exécuter par des élèves avancés, le Maître ne fait que les diriger, sauf quelques têtes principales qu'il se réserve pour sa gloire,... »[29], selon Georges Wildenstein la troisième version (Versailles) fut entièrement peinte par Langlois[30].

Esthétique

Fidèle à son postulat du « retour vers le grec pur », David applique son néo-classicisme radical des Sabines au portrait de Bonaparte. Seul entorse à la règle, l’usage de costumes contemporains. Le cheval de la première version reprend presque à l’identique l'attitude de celui des Sabines : même attitude, même robe pie. Sa posture profilée rappelle les bas-reliefs du Parthénon.

Dans sa première version, la figure juvénile de Bonaparte se situe dans l’esthétique du « beau idéal » symbolisé par l’Apollon du Belvédère et dont l’exemple extrême est La Mort de Hyacinthe de Jean Broc, un élève de David. Cet éphèbe qu’il peint une première fois dans La Mort du jeune Bara est aussi présent sous la forme du jeune écuyer au bonnet phrygien des Sabines.

Ayant fait poser son jeune fils pour la posture de Bonaparte, il retient cette apparence juvénile qui évoque la figure du jeune Alexandre dressant Bucéphale[31], Bonaparte repliant ses jambes contre les flancs du cheval comme les cavaliers grecs.

Choix de représentation

Un genre dans le genre : le portrait équestre

Cette variante du portrait qui trouve son origine dans la statuaire antique, est principalement dévolue à la glorification du pouvoir, depuis la statue de Marc Aurèle jusqu’aux portraits de Louis XIV par Le Brun et Houasse, et David par ce tableau est en lien direct avec ces grands portraits équestres de l’histoire de l’art.

Le chevalier José Nicolás de Azara, successeur de Muzquiz à l' ambassade d’Espagne, en voyant l’œuvre, la compare au portrait d’Olivares par Velasquez, d’autres témoins y trouvent une référence aux représentations d’Alexandre par Le Brun.

Ce fut son second portrait équestre, il avait réalisé en 1780 celui du comte Potocki. Il existait aussi un projet de portrait équestre du roi Louis XVI resté à l'état d'esquisse[32], abandonné, ce fut finalement Jean-François Carteaux qui fit le portrait équestre [33].

Aucun portrait équestre fait sous l’Empire n’égala en célébrité celui-ci, sauf l'Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant de Géricault, tableau remarqué par David au Salon de 1812.

Modèles et emprunts

Pour la posture du cheval et du cavalier, David puise son inspiration dans plusieurs modèles, en premier, la Statue de Pierre le Grand par Falconet, dont il reprend le maintien calme sur un cheval cabré en ascension sur un rocher et qu'il avait dessiné d'après une gravure[34], et l'un des Chevaux de Marly de Guillaume Coustou qu'il avait fait installer sur les Champs-Élysées sous la révolution[35]. Peut-être aussi pense-t-il au Titus de la Destruction du temple de Jérusalem de Nicolas Poussin, peintre dont il revendique l’influence directe sur sa peinture, et aux chevaux de la statuaire grecque qu’il a maintes fois copiés dans ses carnets.

Selon François Benoit, Langlois qui assistait David, aurait copié la posture du cheval d'après le groupe équestre de Castor et Pollux de la place du Quirinal à Rome[36] En 2001 l'historien d'art Robert Rosenblum a émis l'hypothèse que David se soit inspiré du tableau de Nicolas-André Monsiau Alexandre domptant Bucéphale, qu'il a pu voir au salon de 1787[37].

Symbolismes

Une figure héroïque

Au début du Consulat les peintres glorifient la figure du nouveau maître de la France par des peintures allégoriques, tel celle de Callet qui, dans son Allégorie de la bataille de Marengo (musée de Versailles) montre Napoléon en costume romain accompagné des symboles ailés de la victoire, ou de Pierre-Paul Prud’hon dans son Triomphe de Bonaparte avec le Premier consul sur un char accompagnés aussi de figures ailées. David lui, choisit d'héroiser son modèle, dans une figuration qui se rapproche de l’allégorie, mais sans les symboles. Ici point de Victoire ailée, de char céleste ni de couronne de laurier. Le cheval cabré donne l'impression s’envoler, renforcée par le vent qui agite sa queue et sa crinière, le geste commande et montre la victoire , le manteau rouge rappelle la cape d’Apollon, symbolisant le pouvoir, le caractère juvénile et la quiétude de Bonaparte évoque Alexandre sur Bucéphale, tous ces éléments sont autant de codes qui contribuent, chez David, à rendre son sujet héroïque.

Le geste dans la peinture de David

Le geste est omniprésent dans la peinture de David, depuis Saint Roch intercédant auprès de la Vierge pour les malades de la peste jusqu’à Mars désarmé par Vénus et les Grâces. Dans La Mort de Socrate tandis qu’il va boire la ciguë, le philosophe, de son geste d’admonition, continue d’enseigner à ses disciples. Les mains tendues du Serment des Horaces, du Serment du jeu de paume ou de La Distribution des Aigles, sont autant d’exemples récurrents de l’utilisation du geste comme élément rhétorique.

Dans le Bonaparte, l’indigitation est d'abord interprétée comme un geste de commandement, dans ses esquisses le peintre avait d'abord envisagé de doter Napoléon d'un bâton de commandement à la manière des portrait royaux[38]. C’est paraît-il, François Gérard, ancien élève de David, qui posa pour la main[39]. Il n’indique pas les sommets, mais montre à l'observateur la victoire imminente et en même temps, ordonne à ses soldats de le suivre. Alors que la main qui tient la bride est gantée, l'autre main est nue comme pour illustrer que « Ce n’est pas par l’épée que l’on gagne des batailles » dixit Napoléon[40], voulant faire passer l’image d’un pacificateur plutôt que d’un conquérant.

Les inscriptions

Dans huit tableaux, David se sert d’inscriptions pour en renforcer la signification. Bélisaire demandant l’aumône, La douleur d’Andromaque, La Mort de Marat montre le révolutionnaire agonisant tenant un feuillet signé de la main de Charlotte Corday, Le Pelletier de Saint-Fargeau (perdu), Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard, Sapho, Phaon et l’Amour, Napoléon dans son cabinet de travail, et Léonidas aux Thermopyles qui montre un spartiate gravant sur une paroi « Passant va dire à Sparte que ses fils sont morts pour la patrie » ne laissant aucun doute sur le sacrifice des héros.

Dans le portrait équestre sur les rocs sont gravés les noms de Hannibal et Charlemagne liés à Bonaparte par un même exploit : la traversée des Alpes, faisant du premier Consul l’héritier de ses prédécesseurs. Après le nom de Charlemagne David a ajouté Imp. qui signifie Imperator, c’est-à-dire Empereur, interprété comme une flatterie ou une prémonition[41].

Napoléon contrôle son image

Parvenu au sommet du pouvoir, il ne s’agit plus de se laisser portraiturer selon le bon vouloir des artistes. Pour Napoléon un peintre ou un sculpteur se doit d’obéir aux exigences de son modèle. Plusieurs facteurs amènent le Premier Consul à vouloir contrôler son image figurée. La raison principale est triviale : Bonaparte répugne de poser pour des artistes. Deux expériences l’ont, pour ainsi dire, traumatisé. Gros le premier en 1796, réussit, non sans peine à obtenir une séance de pose grâce au concours de Joséphine de Beauharnais, mais se plaint du peu de temps dont il dispose[42]. David eut plus de chance, mais les trois heures péniblement obtenues ne lui permettent que de fixer la physionomie d’un modèle dont le tempérament nerveux incline à l’agitation[43]. Ainsi, quand en 1800, David lui propose un rendez-vous pour de nouvelles séances de pose, afin de fixer ses traits pour le portrait équestre, le refus est net[44] :

« Poser ? à quoi bon ? croyez-vous que les grands hommes de l'Antiquité dont nous avons les images aient posé ?

— Mais citoyen premier consul je vous peins pour votre siècle, pour des hommes qui vous ont vu, qui vous connaissent, ils voudront vous trouver ressemblant.

— Ressemblant ? Ce n'est pas l'exactitude des traits, un petit pois sur le nez qui font la ressemblance. C'est le caractère de la physionomie ce qui l'anime qu'il faut peindre. […] Personne ne s'informe si les portraits des grands hommes sont ressemblants, il suffit que leur génie y vive. »Dès ce moment, plus aucun portrait officiel de Napoléon, sculpté ou peint, n’est réalisé d’après nature. Et il fut exigé des artistes d’idéaliser leur illustre modèle[45]. Le portrait de David marque une rupture dans l’iconographie napoléonienne officielle.

Retentissement

L’accueil du premier portrait officiel de Napoléon

Dès l’origine ce portrait trahit sa fonction de propagande. Bonaparte lui-même supervise le travail de David et, d’après les premiers biographes, aurait suggéré d’être peint « Calme sur un cheval fougueux »[46]. Il aurait eu aussi l’idée de faire figurer son nom aux côtés de ceux d’Hannibal et de Charlemagne sur les rochers du premier plan.

Le 21 septembre 1801, l’original et sa première réplique sont exposés une première fois au Louvre à côté de l’œuvre Les Sabines, et suscitent la polémique dans la presse à cause du caractère payant de l’exposition. Il était de tradition à l'époque d'exposer ses œuvres au Salon qui se tenait au Louvre et dont l'entrée était gratuite. Les deux tableaux ayant déjà été rétribués par les commanditaires, le critique Chaussard fut le plus virulent à dénoncer cette pratique: « C'est une spéculation déshonorante que de revendre au public une simple inspection de portraits. Le génie et l'intérêt ne doivent pas cohabiter ensemble »[47]. David dut se défendre dans la presse de toutes intentions mercantiles[48] .

Le paiement des portraits

En fait le peintre n'avait fixé le prix que du premier exemplaire, payé 24 000 livres tournois par le trésor du roi d'Espagne. Il eut plus de peine à se faire régler les trois autres versions commandées par le premier Consul. Demandant 20 000 francs pour chaque tableau, le trésorier général du gouvernement Martin-Roch-Xavier Estève renvoya la facture à Vivant Denon qui exigea du peintre de revoir ses prix à la baisse, et fixa à 15 000 francs le montant des peintures[49].

Influences et détournements

Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant, Géricault

Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant, Géricault

1812 (292 × 194 cm) Huile sur toile

Musée du LouvreLe tableau influence plusieurs artistes, ainsi Géricault s'inspire d'abord de la pose du portrait dans ses premières études de l' Officier de Chasseur à cheval de la garde, et Paul Delaroche avec son Bonaparte franchissant les Alpes propose une nouvelle version de l'évènement sous une forme réaliste en réaction à la vision héroïque de David.

Le peintre préraphaélite John Everett Millais dans son tableau The Black Brunswicker montre sur le mur une reproduction en gravure du tableau de David interprétée par les critiques comme une admiration romantique à la figure de Napoléon[50].

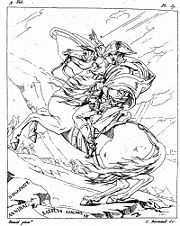

Le peintre contemporain Eduardo Arroyo fit un détournement de l'œuvre intitulé Grand pas du Saint-Bernard (1965) présentant un Bonaparte sans tête enfourchant un chien Saint-bernard vu comme une dénonciation du franquisme[51]. Robert Rauschenberg s'inspire du tableau de David pour réaliser Able Was I Ere I Saw Elba II en 1985[52]. Andy Warhol dans une sérigraphie réalisée pour Vogue et intitulée Diana Vreeland Rampant colle le visage de Diana Vreeland sur le corps de Bonaparte.

Postérité

Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard accède très vite à la postérité grâce à un nombre incalculable de reproductions, depuis les gravures jusqu’aux posters, en passant par les timbres poste[53], faisant de ce tableau l'un des plus reproduit des portraits de Napoléon.

Alexandre Brongniart (Directeur de la Manufacture de Sèvres) le fait copier, en 1810, sur le vase fuseau dit De Madame Mère, conservé au Louvre. Brongniart considérait qu'il fallait immortaliser les grandes figures et les grands tableaux d'histoire dans la porcelaine, bien plus solide que la peinture. Cette reproduction témoigne de la reconnaissance immédiate et de la diffusion de ce tableau.

Théophile Thoré, qui vit en 1846 l'exemplaire en possession de la fille de David exposé au Bazar Bonne-Nouvelle, constatait: « Cette figure équestre a été mille fois reproduite par le bronze et le plâtre, sur le socle des pendules et sur les bahuts des chaumières, par le burin et par le crayon, sur les papiers peints et sur les étoffes, partout[54]. »

Expositions

- Version de la Malmaison: exposé au Louvre de septembre à novembre 1801 avec les Sabines, 1823 à Philadelphie, Annual exhibition, Academy of the fine arts; 1943 à Malmaison; 1955 à Rome Capolavori della pittura francese dell'Ottocento Palais des expositions; 1959 juillet-septembre à Londres The romantic movement The Tate Gallery; 1960 à Copenhague Portraits français de Largillière à Manet Ny Carlsberg Glyptotek; 1989 à Paris, Rétrospective David, Louvre-Versailles; 1993 à Memphis Napoleon exhibition The Marble Gallery; 2000 à Malmaison, Marengo une victoire politique château de Malmaison; 2002 à Madrid 1802 España entre dos siglos Museo Arqueológico Nacional; 2005 à Los Angeles, David, Empire to exile J.P. Getty museum.

- Version de Charlottenburg: exposé au Louvre de septembre à novembre 1801 avec les Sabines; 1948 à Versailles, rétrospective David à l'Orangerie du château de Versailles.

- Première version de Versailles: 1989 à Versailles, Rétrospective David, Louvre-Versailles.

- Seconde version de Versailles, 1826 à Bruxelles, exposition-vente après décès de l'atelier de David (non vendu); à Paris exposition Au profit des grecs galerie Lebrun; 1835 à Londres, exposition Pall-mall; 1846 à Paris galerie des beaux-arts boulevard Bonne-nouvelle; 1969 à Paris exposition Napoléon n° 112, Grand-Palais; 1980 à Paris Cinq années d'enrichissement du patrimoine n° 122, Grand-Palais; 2001 à Ajaccio, Les Bonaparte et l'Italie Musée Fesch; 2005 à Paris Exposition David musée Jacquemart-André.

Copies et gravures

Les copies du tableau sont :

- Anonyme, copie d’après Charlottenbourg exposé à Saint-Pétersbourg en 1802, localisation inconnue.

- Anonyme, copie accrochée au palais ducal de Mantoue sous le Premier Empire, localisation inconnue.

- Anonyme, copie d’après Charlottenbourg vendue par Sotheby’s le 4 décembre 1976, collection privée.

- Anonyme, copie exposée en 1843, collection John Sainsbury, Londres[55].

- Anonyme, copie installée au Cabildo (Musée d'état de la Louisiane) d'après la troisième version. [56]

- Jean-Baptiste Mauzaisse, copie peinte en 1807 d'après Versailles 1 [57] présenté dans l'exposition Napoléon an Intimate Portrait, en janvier 2007 au South Carolina State Museum (Caroline du Sud).

- Anne-François Arnaud, copie peinte en 1816, Musée des Beaux-Arts et d'archéologie de la ville de Troyes

- Charles Lawrence, copie peinte aux États-Unis en 1824 d'après l'exemplaire de Malmaison, alors chez Joseph Bonaparte. exposée à la Pennsylvania Academy of the Fine Art en 1840. Localisation inconnue.

- Georges Rouget, copie peinte en 1840 pour l’Hôtel des Invalides d’après Versailles 1, à l’École militaire de Saint-Cyr.

- Jean-Pierre Granger copie mentionné par Alexandre Péron dans «Notice nécrologique sur Jean-Pierre Granger», Annales de la Société libre des Beaux-Arts, 1848-1846. Localisation inconnue.

- Marcel Antoine Verdier, copie peinte en 1862 d’après Versailles 2. En dépôt au musée du château de Versailles.

Plusieurs gravures ont été réalisées à partir du tableau :

- Charles Normand, gravure au trait, Annales du musée et de l’école moderne des Beaux-arts, tome 9, 1805 (première reproduction)

- Roundet, aquatinte, 1805[59]

- Giuseppe Longhi, taille-douce, 1809

- Raffaello Morghen, eau-forte, 1812 (cuivre brisé)

- Normand fils gravure au trait, Victoires et conquêtes des Français, 1819

- Lordereau, eau-forte, 1828

- Reveil, eau-forte Musée de peinture et de sculpture, 1830

- Prévost, taille-douce galerie historique de Versailles, 1837

- Achille Lefèvre, taille-douce Histoire de l’empereur Napoléon, 1856[60]

- A. Gusman, xylographie Histoire de la Révolution et de l’Empire, 1892

Témoignages

Le frère de Victor Hugo nommé page de l’éphémère roi d’Espagne Joseph Bonaparte, contemple le tableau de David qu’il voit au palais royal de Madrid :

« En attendant le moment de l'arrivée du roi, Aristizabal me fit admirer les tableaux qui décoraient la salle où nous étions : on y voyait, entre autres, une fort belle copie d'un tableau de David, celui où il a représenté le général Bonaparte franchissant les Alpes sur les traces effacées d'Annibal et de Charlemagne. J'aurais cru que cette peinture avait été placée dans le palais, depuis que Joseph était monté sur le trône d'Espagne. Aristizabal me détrompa, il avait vu accrocher le portrait du premier consul à la place qu'il occupait encore, et c'était Charles IV lui-même qui avait présidé à cette inauguration. Brave roi, qui ne s'apercevait pas que mettre ce portrait dans cette salle, c'était en ôter son trône ! »— Abel Hugo, Souvenirs et mémoires sur Joseph Napoléon en 1811, 1812 et 1813, Revue des Deux-mondes, 1833, tome 1.

Critiques

« En rappelant le passage audacieux des Alpes qui ouvrit la glorieuse campagne de l'an 8 en Italie, et porta l'étonnement et l'effroi chez les ennemis de la France, M. David a su faire d'un simple portrait une composition entièrement historique.

Les grands noms d'Annibal et de Charlemagne viennent se mêler si naturellement à celui de l'empereur, lorsqu'on regarde ce tableau, qu'il semblait inutile de les écrire au bas. Cependant l'idée de l'artiste n'en est pas moins ingénieuse.

L'ensemble de la figure est héroïque, et elle est ajustée avec une perfection qui prouve le parti qu'un artiste peut tirer du costume français. Enfin le dessin, la touche, la couleur se sont réunis pour rendre cette composition digne des regards de la postérité. »— C. P. Landon, Annales du musée et de l'école moderne des Beaux-arts, tome 9, 1805

Charles Baudelaire, à propos de la cinquième version :

« Le Bonaparte au mont Saint-Bernard est peut-être, — avec celui de Gros, dans la Bataille d'Eylau, — le seul Bonaparte poétique et grandiose que possède la France. »— Charles Baudelaire, Le Musée classique du Bazar Bonne-Nouvelle, Corsaire Satan, 1846

Léon Rosenthal dans son ouvrage sur David indique :

« Le Bonaparte au mont Saint-Bernard ; l'œuvre est célèbre, elle parait très froide, la composition en est forcée, peu vraisemblable. C'est un modèle de statue équestre plutôt qu'un tableau. Enfin la couleur monotone et pauvre n'en relève pas l'intérêt. Ici l'effort pour faire une œuvre significative et symbolique cesse d'être heureux parce que le parti pris s'est accentué au point de faire tort à la vérité. »— Léon Rosenthal, Louis David, 1904

Notes et références

- ↑ Y. Bottineau (1986), L’Art de Cour dans l’Espagne des Lumières (1746-1808), pp. 194-196

- ↑ C.-A. Saby, 1815 Les naufragés de l'Empire aux Amériques, p. 84

- ↑ Georges Lafenestre, Eugène Richtenberger (1905), Rome les musées, les collections particulières, les palais, p. 271 : « La réplique de la Villa Bonaparte est vraisemblablement celle que David avait peinte pour Charles IV roi d'Espagne ».

- ↑ B. Chevalier (1997), L’ABCdaire des châteaux de Malmaison, p. 38

- ↑ A. Pougetoux (1995), Georges Rouget, élève de Louis David p. 15

- ↑ A. Schnapper (1989), David 1748-1825 catalogue de l’exposition Louvre-Versailles, p. 384

- ↑ James Webster (1825), Travels trough the Crimea, Turkey and Egypt, p. LXXVII

- ↑ Les Guides bleus : Autriche (Vienne et ses environs), p. 251

- ↑ L’artiste revue de Paris, 1850, p. 176

- ↑ C. H. Tavard (1981) Casques et coiffures militaires français p.127

- ↑ L. Garros et J. Tulard (2002), Itinéraire de Napoléon au jour le jour, p. 156

- ↑ Geoffroy de Grandmaison (1892) L'ambassade française en Espagne pendant la révolution (1789-1804) p. 194

- ↑ Voir à ce sujet l'étude approfondie de Philippe Bordes à propos du tableau inachevé le Serment du jeu de paume RMN 1983

- ↑ A. Schnapper (1989), op. cit. page 162

- ↑ É.-J. Delécluze, David, son école et son temps p. 83

- ↑ A. Pougetoux, Dictionnaire Napoléon tome 2 p.665

- ↑ Paillot de Montabert, Biographie Universelle ancienne et moderne Michaud vol.10 notice David page 196; Paillot de Montabert ayant été élève de David, cette information peut être un témoignage de première main

- ↑ Constant Wairy, Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'empereur tome deuxième, p.195: «C'étaient l'habit, le chapeau, et le sabre qu'il avait porté le jour même de la bataille de Marengo. Je prêtai dans la suite cet habillement à M. David, premier peintre de Sa Majesté, pour son tableau du passage du mont Saint-Bernard»

- ↑ Étienne-Jean Delécluze (1855), David, son école et son temps,p.237

- ↑ P. Osché (2002) Les chevaux de Napoléon pp. 55 et 255

- ↑ D. et G. Wildenstein Document complémentaires note 1382

- ↑ L. Garros et J. Tulard (2002) , op. cit. p. 172

- ↑ A.Th. (Thomé ou Thibaudeau) (1826) Vie de David p.112, repris par Alphonse Mahul, Annuaire nécrologique, tome VI, 1825

- ↑ C. Bouleau (1963), Charpentes la géométrie secrète des peintres pp. 191-195

- ↑ L.de Nanteuil (1987) David p.134

- ↑ L.Rosenthal (1904) Louis David p.160

- ↑ X. de Langlais (1959) La Technique de la peinture à l’huile page 116

- ↑ A. Schnapper (1989), op. cit. p.162

- ↑ cité par S. Laveissière (2004), Le sacre de Napoléon peint par David p. 118

- ↑ G. Wildenstein (1950), A Malmaison un chef d'oeuvre de David retrouvé Arts p.1

- ↑ Théodore Burette le musée de Versailles tome deuxième notice du tableau

- ↑ Nicolas Sainte Fare Garnot musée Jacquemart-André Exposition David p.128

- ↑ Portrait équestre de Louis XVI de Carteaux

- ↑ Arlette Serullaz (1991) Inventaire general des dessins ecole francaise dessins de Jacques Louis David, Réunion des musees nationaux

- ↑ S. Allard G. Scherf (2007), Portraits publics, portraits privés p.246

- ↑ François Benoit (1897) L'Art français sous la révolution et l'empire p.417

- ↑ R. Rosenblum (2001), David and Monsiau: Bonaparte tames Bucephalus in mélanges en hommage à Pierre Rosenberg

- ↑ Thomas-W. Gaehtgens (2006) L'image du roi de France p.272

- ↑ Alexandre Lenoir David souvenirs historiques page 9

- ↑ J.-L. J. David (1880) Le peintre Louis David page 383

- ↑ B. Noël (1989), David, p.62

- ↑ J.-B. Délestre (1867), Gros, sa vie et ses ouvrages pp. 33-36

- ↑ Étienne-Jean Delécluze op. cit, pages 202

- ↑ Étienne-Jean Delécluze, op.cit. page 232

- ↑ Jean de la Tour Duroc, pages 119 S.M. désire que, sans avoir égard à tel ou tel peintre, on en préviennent plusieurs que l'on a besoin de quarante à cinquante portraits de l'empereur (...) Recommandez bien de faire des figures plutôt gracieuses.

- ↑ É. J.-Delécluze (1855) op. cit. page 233

- ↑ C. Saunier (1903) David p. 91

- ↑ J.L.J. David (1880), op. cit. p.385

- ↑ N. Sainte Fare Garnot dir., (2005) Jacques Louis David, musée Jacquemart-André (notice de Laurence Chatel de Brancion) , p.150

- ↑ Mary Bennett, Artists of the Pre-Raphaelite Circle: The First Generation, Catalogue of Works at the Walker Art Gallery, Lady Lever Gallery and Sudley Art Gallery, National Museums and Galleries, Merseyside, Lund Humphries, pp.144-149.

- ↑ Article de connaissance des arts

- ↑ [image][1]

- ↑ Le tableau reproduit en timbres poste

- ↑ Théophile Thoré, Le Salon de 1846: précédé d'une lettre à George Sand, Alliance des arts, 1846, p. 10

- ↑ J. Sainsbury (1843), The Napoleon Museum 1843 p.3

- ↑ [image][2]

- ↑ [image][3]

- ↑ Notice détaillé sur la base Joconde

- ↑ Image de la gravure

- ↑ Photographie de la gravure

Références générales

Documents

- Dominique-Vivant Denon, Vivant Denon, Directeur des musées sous le Consulat et l’Empire, Correspondance, 2 vol. , Réunion des Musées nationaux, Paris, 1999

- Daniel et Guy Wildenstein, Document complémentaires au catalogue de l’œuvre de Louis David, Fondation Wildenstein, Paris, 1973.

Sur le tableau voir les notes 1363 à 1366, 1372, 1373, 1375, 1376, 1382, 1395, 1398 à 1402, 1423, 1652, 1810, 1938, 2052, 2062, 2063, 2077, 2085, 2336.Références bibliographiques

- Pierre-Alexandre Coupin, Essai sur J.L. David, éd. Renouard, Paris 1827 [lire en ligne] consulter sur Wikisource

Sur le tableau pp. 35-37, l'auteur pensait que la version de Charlottenburg était l'original

- Alexandre Lenoir David souvenirs historiques Institut historique 1837

- Étienne-Jean Delécluze, David, son école et son temps, Didier libraire éditeur, Paris, 1855, réédition Macula (Paris) 1983 (ISBN 2865890090) (OCLC 11581410) - [détail de l’édition]

Sur le tableau pp. 231-233, 236-237. Delécluze reprend le dialogue entre David et Bonaparte de l'ouvrage de A. Th. (Thibaudeau)

- Jacques-Louis Jules David, Le peintre Louis David, 1748-1825. Souvenirs et documents inédits, 2 vol. , Victor-Havard, (Paris), 1880-1882

- Armand Dayot, Napoléon raconté par l'image, librairie Hachette (Paris) 1902.

Sur le tableau pages 73-78 informations reprises d'après Delécluze

- Léon Rosenthal Louis David Librairie de l’art ancien et moderne, Paris 1904

- Georges Lafenestre, Eugène Richtenberger Rome les musées, les collections particulières, les palais, Librairies imprimeries réunies (1905).

Sur le tableau de Malmaison p.271, l'oeuvre était encore accrochée à Rome en 1905

- Louis Hautecoeur, Louis David, La Table Ronde, (Paris), 1954

- René Verbraeken, David jugé par ses contemporains et la postérité, Léonce Laget, Paris, 1973 (ISBN 2852040018) (OCLC 746363)

- Antoine Schnapper, David témoin de son temps, Office du Livre, (Fribourg), 1980 (ISBN 2850470007) (OCLC 7263943) [détail de l’édition]

- Yves Bottineau, L’Art de Cour dans l’Espagne des Lumières (1746-1808) De Boccard, Paris 1986 (ISBN 2701800323)

- Antoine Schnapper (commissaire de l’exposition), David 1748-1825 catalogue de l’exposition Louvre-Versailles, Réunion des Musées nationaux, Paris, 1989 (ISBN 2-7118-2326-1)

- Bernard Chevalier, L’ABCdaire des châteaux de Malmaison, Flammarion (Paris), 1997 (ISBN 2-08-012491-9)

Notice sur le tableau pp 38-39

- Michel Covin, Les mille visages de Napoléon, L’Harmattan, Paris, 1999 (ISBN 2-7384-7695-3)

Sur le tableau pp.123-141

- Frédéric Kunzi (commissaire de l’exposition), Bicentenaire du passage des Alpes 1800-2000, Fondation Pierre Gianadda, (Martigny), 2000 (ISBN 2884430628) (OCLC 45422917)

Sur le tableau pp.48-59

- Jérémie Benoit, Marengo une victoire politique, Réunion des Musées nationaux, Paris, 2000 (ISBN 2-7118-4010-7)

- Philippe Osché, Les chevaux de Napoléon, Philippe Osché, (Bassins), 2002

- Philippe Bordes, Jacques-Louis David : Empire to Exile, Yale University Press et Clark Art Institute, 2005 (ISBN 0300104472)

Catalogue de l'exposition du J. Paul Getty museum du 1er février au 24 avril 2005 et du Sterling and Francine Clark Art Institute 1er juin au 5 septembre 2005. Sur le tableau pp. 83-91

Articles

- Georges Wildenstein, A Malmaison, un chef d'œuvre de David retrouvé in Arts p.1, 29 septembre 1950.

- Paul Fleuriot de Langle, Napoléon équestre, in Connaissance des Arts No 54 août 1956 pp.48-51.

- Jérôme Tréca, Les beautés de l'inventaire, in Connaissance des Arts No 461-462, juillet août 1990 pp.68-75.

- (es) Javier Jordan de Urries de la Colina, El retrato ecuestre de «Bonaparte en el Gran San Bernardo» de David, in Archivo espanol de arte. vol. 64, No 256, octobre, décembre 1991.

Références secondaires

- (en)John Sainsbury, Catalogue of the Napoleon Museum, Egyptian Hall Piccadilly, Londres 1843.

- Biographie Universelle ancienne et moderne Michaud A. Thoisnier Desplaces, Paris 1843

- Jean-Baptiste Délestre, Gros, sa vie et ses ouvrages, éd. Renouard, Paris 1867

- Xavier de Langlais, La technique de la peinture à l’huile, éd. Flammarion, Paris 1959 référence.

- Les guides bleus: Autriche éd. Hachette, Paris 1960

- Charles Bouleau, Charpentes la géométrie secrète des peintres, éd. Seuil, Paris 1963

- Christian Henry Tavard, Casques et coiffures militaires français, Paris : J. Grancher, 1981

- Sous la direction de jean Tulard, Dictionnaire Napoléon éd. Fayard, Paris 1999 (ISBN 2213604851)

- Jean Tulard et Louis Garros, Itinéraire de Napoléon au jour le jour Tallandier, Paris 2002 (ISBN 2-84734-016-5)

- Jean de la Tour, Duroc (1772-1813), Nouveau Monde éditions/Fondation Napoléon, Paris 2004 (ISBN 2-84736-038-7)

- Claude-Alain Saby, 1815 Les naufragés de l'Empire aux Amériques, éd. Seconde Édition, 2007 (ISBN 978-2-9526-4880-6)

Voir aussi

Articles connexes

- Jacques Louis David

- Bataille de Marengo

- Col du Grand-Saint-Bernard

- Portraits de Napoléon Ier

- Légende napoléonienne

Liens externes

- Base Joconde Le tableau de Malmaison

- Analyse sur le site Histoire par l’image

- Analyse sur le site Les chevaux de Napoléon

- Portail de la peinture

- Portail du Premier Empire

- Portail du monde équestre

Catégories : Article de qualité | Tableau de Jacques-Louis David | Portrait de Napoléon | Portrait équestre | Tableau du XVIIIe siècle

Wikimedia Foundation. 2010.