- Kanak

-

Kanak

Femmes kanakes vêtues de robes mission en pleine discussion.Populations Population totale 99 078 (2009) Populations significatives par régions Grand Nouméa 38 665 (2009) Province Nord 33 312 (2009) Îles Loyauté 16 847 (2009) Sud rural 10 254 (2009) Autre Région d'origine

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-CalédonieLangue(s) Langues kanakes, français (véhiculaire) Religion(s) Protestantisme, catholicisme, religions traditionnelles (minorité) Groupe(s) relié(s) Mélanésiens modifier

Kanak ou canaque est le nom utilisé pour désigner les populations autochtones de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud.

Sommaire

- 1 Étymologie

- 2 Démographie

- 3 Organisation sociale

- 4 Culture kanake

- 5 Kanaks célèbres

- 6 Bibliographie

- 7 Notes et références

- 8 Liens externes

Étymologie

Le terme viendrait à l'origine du mot hawaïen « kanaka » signifiant « homme ». Il peut aussi être un dérivé du nom « Téin Kanaké » qui signifie le premier (Tein) homme (kanaké), ce nom est issu des contes et légendes kanakes sur l'arrivée des premiers hommes en Nouvelle-Calédonie. Il se généralisa par la suite, à l'initiative des navigateurs et marchands européens, sous la graphie « canaque » à l'ensemble du Pacifique, pour désigner plus particulièrement les populations autochtones de ce qu'on appelle traditionnellement la Mélanésie, bien que certains récits du XIXe siècle l'utilisent également à propos des Marquisiens ou des Pascuans. Toujours est-il que le terme prit peu à peu un sens plus ou moins péjoratif pour ne désigner que les populations autochtones de Nouvelle-Calédonie. À partir des années 1970, les autochtones se le réapproprièrent en le « re-océanisant » sous la graphie « kanak ». Le terme est aujourd'hui empreint d'une forte charge identitaire et est devenu l'un des symboles des revendications culturelles et politiques des néo-calédoniens autochtones.

Dans une optique identitaire, l'adjectif comme le nom « kanak » seraient invariables en nombre et en genre. Cela étant, l'orthographe de ce mot est récente et a fortement évolué depuis les années 1970 :

- Jusque dans les années 1970, ce mot était orthographié canaque(s);

- Vers le milieu des années 1970, avec les revendications identitaires du peuple kanak, on a vu apparaitre l'orthographe kanak(e)(s);

- Du milieu des années 1980 aux années 1990, l'orthographe kanak(e)(s) a progressivement remplacé canaque(s);

- Depuis 2008, le mot kanak serait devenu invariable, du moins en Nouvelle-Calédonie. Cela étant il n'existe aucune publication de l'ADCK ni texte paru au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie pour affirmer l'invariabilité de ce mot. Le fait de ne pas accorder ce mot marque un certain refus de la grammaire française amplifiant ainsi le caractère identitaire et indépendantiste de ce mot.

- Un choix raisonné consiste à délaisser le terme « canaque » toujours connoté péjorativement, à adopter le terme « kanak » et à l'intégrer à la langue française en lui appliquant les règles usuelles. On écrira donc par exemple : un kanak et des langues et coutumes kanakes.

Démographie

Lors du recensement de 2009, 99 078 personnes se déclaraient comme kanakes (à quoi peuvent s'ajouter certains des 12 177 individus qui ont préféré se définir comme « Calédoniens »), soit 40,34 % du total des habitants du territoire. 39,02 % d'entre eux (38 665 personnes, contre 29,51 % en 1996) vivaient alors dans le Grand Nouméa, essentiellement du fait de l'important exode rural né ces vingt dernières années qui a fait venir vers la ville de nombreux jeunes kanaks dans le but de trouver un emploi ou pour y scolariser leurs enfants. Ils nourrissent notamment les « squats », zones d'habitats précaires construits dans des zones non bâties et reproduisant souvent le mode de vie de la tribu (avec petites cultures horticoles vivrières ou encore une reproduction de l'organisation sociale traditionnelle) : les Mélanésiens constituaient ainsi en 2006 63 % des 8 316 squatters (environ 5 240 personnes), et 64 % des 8 148 habitants de squat en 2008 (environ 5 215 personnes)[1].

Toutefois, si la proportion d'urbains kanaks ne cesse d'augmenter, ceux-ci restent minoritaires aussi bien comparativement à la population totale de l'agglomération nouméenne (23,6 %) que par rapport à l'ensemble de leur communauté. Le nombre de ceux qui habitent dans le Grand Nouméa est plus important qu'en Provinces Nord (33 312 personnes, soit 33,62 % contre encore 37,15 % des kanaks en 1996) et îles Loyauté (16 847 individus et 17 %, alors qu'ils étaient 20 267 soit 23,35 % en 1996). Dans ces deux dernières provinces, les kanaks restent largement majoritaires par rapport aux autres communautés (73,8 %, soit pratiquement les 3/4 mais 4 points de moins qu'en 1996, dans le Nord, et 96,62 % aux Îles). Toujours en dehors du Grand Nouméa, la côte de la Grande Terre la plus peuplée de kanaks est la côte est, avec 25 439 personnes (25,68 % de l'ensemble des Mélanésiens, contre 29,74 % en 1996)[2].

Une population jeune

La population mélanésienne est restée particulièrement jeune, même si un phénomène de vieillissement peut être observé. En 2009, un peu moins des 2/5 (38,72 %) a moins de 20 ans, alors que cette tranche d'âge touchait près de la moitié (47,2 %) de la population kanake en 1996. Cette proportion reste toutefois la plus forte parmi toutes les communautés (en comparaison, seulement un quart, ou 25,5 %, des Européens sont dans la même classe d'âge). Et, plus précisément, moins d'1/5 des Mélanésiens (18,07 %) ont moins de 10 ans, contre près d'un quart d'entre eux (24,7 %) en 1996. Les kanaks de moins de 20 ans représentent 45,42 % de la jeunesse néo-calédonienne (52,52 % en 1996). Et les plus de 60 ans ont vu au contraire leur part augmenter : ils représentent en 2009 8 % des Mélanésiens pour seulement 6 % en 1996 (mais ils sont, comparativement, pratiquement un sixième, ou 16,3 %, chez les Européens)[2]. L'âge moyen des Mélanésiens s'établit alors à 29 ans (contre 25 ans 13 ans auparavant), et la pyramide des âges reste essentiellement triangulaire avec une base qui se rétrécit toutefois et un sommet s'élargissant[3].

En effet, plusieurs signes semblent avoir confirmé une chute de la natalité et un allongement de la durée de vie : cela est visible notamment dans les deux provinces où les mélanésiens sont particulièrement majoritaires, dans le Nord et les Îles. Dans la première, le taux de natalité est ainsi passé de 34,6 ‰ en 1981 à 30,1 ‰ en 1987, à 27,1 ‰ en 1993, à 24 ‰ en 1996, à 17,1 ‰ en 2004 et à 15,4 ‰ en 2007 (depuis 2004, la natalité dans le Nord est légèrement inférieure à celle du Sud, mais cela peut s'expliquer par la fuite des jeunes actifs kanaks en âge d'avoir des enfants vers cette Province), tandis que le taux de mortalité est passé de 9,3 ‰ en 1981 à 7,6 ‰ en 1989, à 6,5 ‰ en 1996 et à 5,9 ‰ en 2004 (depuis lors, les taux se sont stabilisés autour de 6 ‰). Aux Îles, le taux de natalité a évolué de 37,1 ‰ en 1983 à 36,4 ‰ en 1986, 33,7 ‰ en 1992, 26,7 ‰ en 1996, 19,8 ‰ en 2004 et 17,2 ‰ en 2007 (soit désormais un taux comparable à celui du Sud), quand la mortalité est allé de 7,9 ‰ en 1981 à 7 ‰ en 1988, 6 ‰ en 1997 et 5,8 ‰ en 2004 (comme dans le Nord, la mortalité s'établit également autour des 6 ‰ aujourd'hui)[4].

Ces chiffres s'expliquent par plusieurs facteurs, globalement liés à un meilleur niveau de vie, l'adoption d'un mode de vie plus « urbain » pour de plus en plus de Mélanésiens et à l'installation d'infrastructures sanitaires d'importance en « Brousse », comme le Centre hospitalier du Nord (CHN) disposant de deux hôpitaux, l'un à Koumac et l'autre à Poindimié. L'espérance de vie a augmenté de seulement 61 ans dans le Nord et de 65 ans dans les Îles en 1981 à 73 ans dans les deux provinces en 2007, soit à peine moins que les 77 ans de la Province Sud tout en ayant connu un pic à 76 ans en 2004.

La population vivant en tribu

En 1996, 56 542 personnes étaient domiciliées en tribu, dont 54 923 kanaks soit moins des deux tiers de l'ensemble de la population mélanésienne de l'époque (63,3 %), chiffre à peu près identique à celui de 1989 (les kanaks en tribu ne représentaient déjà plus que 63,7 % du total).

Les Îles Loyauté, qui n'ont jamais fait l'objet d'installation de colons blancs, restent la province où les habitants continuent le plus à vivre de manière traditionnelle, la seule où les terres coutumières couvrent la totalité du territoire (à l'exception de Wé à Lifou) et le nombre de Mélanésiens recensés auprès d'une des tribus de l'archipel, soit 19 780, représente ainsi 97,6 % des kanaks présents dans l'archipel. De plus, 32 647 personnes déclaraient alors appartenir à l'une des tribus des Îles, qu'ils y résident ou non (la province îles, qui ne possède aucune ressource particulière permettant la mise en place d'un bassin d'emploi d'importance, à l'exception du tourisme, est la plus touchée par l'exode de ses jeunes vers la capitale territoriale), ce qui fait que, au total, les Loyaltiens représentent 37,6 % des kanaks[5].

Dans le Nord, une partie des kanaks quitte le mode de vie traditionnel pour trouver un emploi (d'ouvrier agricole, de salarié, de commerçant ou de fonctionnaire) dans les villages et chef-lieu de leurs communes, ainsi la part de mélanésiens résidant en tribu diminue : ils étaient 26 805 en 1996, soit 83,13 % du total[6].

Le Sud est, de loin, la province avec le moins de résidents en tribu : avec 8 338 personnes dans ce cas en 1996, ils représentent donc moins d'un quart (24,3 %) de la population mélanésienne de la province. Néanmoins, si l'on exclut ceux domiciliés à Nouméa et Dumbéa, seules communes à ne comporter aucune tribu, ce rapport est de 57,7 %[7].

Néanmoins, le lien affectif et social avec sa tribu d'origine est tel qu'en 1996 26 223 kanaks (30,2 % de la totalité des Mélanésiens) n'y résidant pas se déclarent encore lui appartenir et participent donc toujours aux cérémonies traditionnelles et à la solidarité clanique (partage des revenus notamment). Au final, 5 642 kanaks (6,5 %) ne se rattachent à aucune tribu.

Le rééquilibrage

Depuis la création des provinces en 1989, une politique de rééquilibrage économique et démographique a été lancé afin de limiter la macrocéphalie du Grand Nouméa et d'arrêter les migrations de kanaks vers le chef-lieu en les retenant sur place et en les insérant mieux dans le tissu économique et social.

L'une des priorités de cette politique fut alors de former des cadres néo-calédoniens, et en tout premier lieu kanaks : c'est le programme « 400 Cadres » lancé en 1988 et auquel a succédé en 1998 le programme « Cadres avenir », qui offre des aides conséquentes pour le financement des études et aiguille l'étudiant pour trouver des stages et, à terme, obtenir un emploi, tout cela dans des secteurs porteurs de l'économie néo-calédonienne. À la fin de l'année 2007, les deux programmes avaient permis de former 450 cadres[8]. Le programme « 400 Cadres » a notamment permis d'obtenir le premier médecin mélanésien (le Dr Paul Qaeze, médecin généraliste), tandis que « Cadres Avenir » a fêté, en juin 2008, son millième stagiaire, et compte à son actif notamment le deuxième médecin kanak (le Dr Jacques Lalié, de Lifou, diplômé en novembre 2007 et revenu sur le territoire en 2008[9]). Toutefois, la directrice du Groupement d'intérêt public chargé de le gérer, Marie-Laure Gibert, estimait alors que la Nouvelle-Calédonie n'était qu'à « 10 % des besoins pour le rééquilibrage », tandis que certains reprochent au dispositif de favoriser l'installation définitive en Métropole des bénéficiaires (s'ils y fondent une famille durant leurs études ou s'ils y développent une première expérience professionnelle, néanmoins les chiffres ne font état que de 7 % des bénéficiaires qui ne rentrent pas à la fin de leur cursus universitaire ou de leur formation sur le Territoire, tandis que 90 % réussissent à trouver un emploi dans les trois mois qui suivent leur retour)[10].

Plusieurs projets visant au développement économique de la province Nord ont également été lancés, notamment par la volonté de constituer des zones urbaines dans la région Voh-Koné-Pouembout sur la côte ouest et le « Grand H » (autour de Poindimié) sur la côte est ou la construction de nouvelles infrastructures (le centre hospitalier du nord avec deux pôles hospitaliers, un à Koumac à l'ouest et l'autre à Poindimié à l'est, la route transversale Koné-Tiwaka, la création du lycée de Poindimié, entre autres). Mais le pilier principal de ce rééquilibrage est la participation à l'industrie minière avec la création d'une Société minière du Sud Pacifique (SMSP), contrôlée majoritaire par la Société d'investissement de la Province Nord (SOFINOR), qui s'est constitué un domaine minier au cours des années 1990 et a lancé, en 1998, le projet de l'usine du Nord dans le massif de Koniambo en partenariat avec le canadien Falconbridge puis le suisse Xstrata pour un début de production en 2011 (Koniambo est contrôlé à 51 % par la SMSP, le reste par Xstrata). La SMSP a également ouvert en 2008 une usine de traitement du nickel en Corée du Sud qu'elle contrôle à 51 %, en partenariat avec le sud-coréen Posco. Cette politique a permis de réduire quelque peu les migrations vers le sud : si le solde migratoire de la province reste négatif, il est passé d'une perte oscillant entre 180 et 370 personnes par an entre 1996 à 2003 à seulement -75 en 2007[4].

En revanche, l'absence de projets d'envergure dans la province des îles n'a pas permis d'enrayer cet exode, qui reste encore aujourd'hui particulièrement massif.

Organisation sociale

La société kanake est organisée sur la base d'une unité sociale et spatiale particulière, le clan, et est organisée aujourd'hui dans un ensemble de cadres coutumiers hiérarchiques pour la plupart créés après l'arrivée des Européens.

Le clan : cellule familiale traditionnelle

Un clan est un groupe humain composé de plusieurs familles ou lignages (qui ont chacun leur nom patronymique, qui se transmet de manière patrilinéaire) descendant d'un ancêtre commun, et qui vivent sur une terre que ses membres gèrent en communauté selon des rapports sociaux hiérarchiques bien définis. Néanmoins un clan peut être amené à se modifier au fil du temps en fonction de son renforcement (il peut alors accueillir de nouveaux membres) ou de son affaiblissement (certains de ses membres peuvent alors le quitter pour s'installer sur de nouvelles terres et créer de nouveaux clans), au gré des guerres et jeux de pouvoir existant entre les clans. La taille des clans aujourd'hui peut ainsi varier d'une cinquantaine à plusieurs centaines de familles.

Hiérarchie au sein du clan

La manifestation des relations sociales, fondé sur le respect, une gestuelle et une parole particulière, dépend d'un certain nombre d'éléments :

- le degré de parenté, créant un lien presque affectif, entre les membres d'une même famille : un individu n'aura pas la même attitude ni le même langage s'il s'adresse à son père, son frère, un beau-frère, un oncle, une tante, etc.,

- l'âge des individus : ainsi, les plus âgés ont toujours une position privilégiée par rapport aux plus jeunes qui leur doivent un respect naturel. Ils sont notamment toujours servis en premier lors des repas, la primeur des ignames nouvelles de la récolte leur est réservée dans le cadre d'un bougna que les jeunes doivent préparer en leur honneur, ils ont la préséance dans toutes les activités et cérémonies traditionnelles,

- le caractère « d'aîné » ou « premier né », selon un principe de « liens de parenté ascendante », de chaque individu au sein de chaque lignage, et de chaque lignage au sein du clan. Il établit une forme de primogéniture théorique, qui remonte à l'ancêtre commun du clan, souvent mythique, dont la mémoire est généralement symbolisée par le tertre fondateur du clan, ciment de la mémoire généalogique dans la terre. Ce « père » fondateur a lui-même plusieurs fils qui sont les ancêtres communs des lignages et possèdent eux aussi leurs tertres. La terre occupée par chaque lignage est en permanence occupée par les esprits des ancêtres du lignage, et toute occupation d'une nouvelle terre nécessite donc une série de rites pour chasser ces esprits. Le terme d'aîné, de second né, et ainsi de suite jusqu'au dernier né, est donné à tel ou tel lignage en fonction du rapport de force, des alliances matrimoniales qu'il finit par tisser ou des fonctions qu'il occupe au sein du clan. L'« aîné » de l'aîné de tous les lignages, selon ce rapport de force, est donc le chef du clan, avec l'appellation de « frère aîné ». Il est son représentant et son porte-parole auprès des autres clans, et est respecté par ses membres. Il anime la vie du clan et tranche les litiges qui peuvent surgir entre les membres du groupe, mais doit sans cesse jouer avec les autres « frères » des autres lignages ou ceux de sa propre famille, avec le conseil des anciens qui regroupe les aînés ou chefs de chaque groupe familial qui compose le clan (conseil du clan règle les affaires intérieures au clan et est très écouté pour tout ce qui concerne la dévolution successorale, le changement de nom patronymique, l'adoption) ainsi que les « maîtres de la terre » (fonction qui a disparu aujourd'hui avec l'interdiction des sorciers par les missionnaires religieux puis les autorités coloniales), véritables sorciers qui assurent, par leur magie, le lien à la terre et aux puissances et esprits qui l'habitent (et notamment ceux des anciens). Si le « frère aîné » faillit dans l'une de ses attributions (à la guerre, dans les palabres pour négocier des accords ou des alliances matrimoniales entre les lignages ou les clans, dans les cérémonies traditionnelles comme par exemple la sortie de terre du premier igname), il peut être remplacé et perd donc le statut d'aîné. Il arrive également que cette « déchéance » touche tout son lignage.

Traditionnellement, sur la Grande Terre et aux îles Belep et des Pins, les clans constituent, avant l'arrivée des Européens, des entités autonomes, très représentatifs de la chefferie clanique du monde mélanésien, et pouvant contrôler des espaces très larges, regroupant plusieurs villages. Les clans font partie à leur tour d'ensembles régionaux, c'est-à-dire de clans partageant des territoires particulièrement proches au point de s'imbriquer les uns aux autres, et culturels communs, avec des structures sociales communes. La hiérarchie politique y étant faiblement développée, voire totalement absente, les structures sociales sont généralement fluides et particulièrement mobiles, avec des clans qui sont dits « migrateurs », les individus ne résidant pas aux mêmes endroits dans le temps et en fonction des saisons et migrant régulièrement entre les différents clans (nécessitant à chaque fois, des cérémonies d'accueil). L'un des « pays » les plus étudiés pour l'ensemble de ces aspects fut le pays paîci, de Maurice Leenhardt à Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre[11]. Ce pays est alors structuré, au niveau régional, par ses relations matrimoniales entre deux groupes partageant le même ancêtre commun mythique. En revanche, d'autres régions, dont le modèle semble être le pays Hoot Ma Waap, voient leurs relations entre clans conditionnées par la présence de deux sociétés locales distinctes en fonction d'un rapport d'ancienneté entre la première société qui, selon l'histoire orale, se serait installée sur le territoire, et les suivantes (dans le pays Hoot Ma Waap, les Hoot seraient ainsi les premiers, et les Waap les seconds)[12].

Néanmoins, l'organisation clanique est légèrement différente aux Îles Loyauté : là, déjà avant l'arrivée des Européens, les clans sont généralement fédérés au sein d'une entité plus large organisée sur le plan politique, des « grandes chefferies » ou districts coutumiers qui s'apparentent déjà plus au système de la royauté polynésienne. Cette particularité est certainement due aux importantes migrations polynésiennes qu'ont connues les Loyauté par le passé, comme en témoigne la présence à Ouvéa d'une langue polynésienne, le faga uvea. On voit alors apparaître une hiérarchisation et une spécialisation des clans en fonction des attributions qui leur sont confiées au sein de la grande chefferie : il existe ainsi des clans des propriétaires fonciers, de la mer (regroupant les pêcheurs), de la magie, guerrier, notamment. Le grand chef symbolise le district et assure la cohésion sociale et à ce titre, il est respecté et adulé par la population du district. Il est la référence, le chef des hommes et de la terre et tranche en dernier ressort les litiges, tandis que les chefs de clan lui doivent obéissance et respect.

L'organisation clanique repose également sur une forte différenciation sexuelle : les hommes exercent les responsabilités sociales et publiques, comme la conclusion des alliances, la gestion des relations sociales et de la vie publique, et doivent s'assurer de la pérennité sociale du clan. Ils sont au service de la communauté et pris en charge par elle, et s'assure de l'approvisionnement en ressources alimentaires et vitales de la communauté, dont la responsabilité de la culture de l’igname, objet d’échanges sociaux coutumiers. Les jeunes, après l'adolescence, sont placés dans un endroit distinct où ils vivent en commun pour recevoir une éducation aux responsabilités sociales et claniques. Les femmes, quant à elles, sont responsables de tout ce qui se rapporte à la vie et à l’intimité familiale comme les travaux quotidiens et ménagers du foyer et de l’intendance familiale, ou encore la reproduction des membres du clan. Si tous travaillent aux travaux des champs, les hommes et les femmes y ont des rôles bien différenciés[13].

Les relations matrimoniales

Les pratiques matrimoniales kanakes n'ont fait l'état d'aucune étude générale mais plutôt d'approches régionales, tant les pratiques diffèrent d'un pays traditionnel à l'autre, et même au sein d'une même aire. L'un des systèmes les plus étudiés par les ethnologues, et souvent généralisé (à tort) par les précurseurs de la discipline en Nouvelle-Calédonie (notamment Maurice Leenhardt), est celui dit de « dualisme matrimonial » ou de « dualisme exogame » de « Dui ma Bai » (« Dui avec Bai »), dans le pays paîci. Celui-ci compterait une dizaine de clans (onze selon Alban Bensa et Jean-Claude Rivierre) répartis entre deux groupes non localisés, les Dui et les Bai, descendant des deux fils du premier homme, toujours selon le modèle de représentation généalogique par « liens de parenté ascendante » de l'individu, de la famille, du lignage, des clans et des ancêtres du premier homme.

Les mariages se font, selon ce modèle, par « cousins croisés », un homme Dui épousant une femme Bai, et inversement. Techniquement, n'importe quel homme issu de n'importe quel lignage de n'importe quel clan d'une moitié peut épouser une femme de n'importe quelle famille de n'importe quel clan de l'autre partie, mais il existe en réalité un certain nombre de préférences, d'obligations et d'interdits sociaux relevant tout à la fois de la représentation et de la théorie que de la réalité et de la pratique :

- la préférence semble être donnée avant tout aux cousins directs, ou cousins germains, le père d'un fils cherchant pour celui-ci une épouse parmi les filles d'un des frères de son épouse. Si une telle union n'est pas possible, si aucune des nièces de sa femme n'est disponible, il cherche parmi les « lignages frères » de celui de sa femme, dont les membres masculins sont tous des « oncles » de son fils. Et ainsi de suite.

- l'obligation de pratiquer l'isogamie, c'est-à-dire l'union, entre les deux moitiés, d'individus issus de même « classes matrimoniales », du même rang social.

- la constitution de véritables « phratries » ou rapprochement entre lignées qui n'ont toutefois pas d'origine commune, mais pour des raisons d'ordre historique (parce que les membres de ces deux lignées ont un moment donné combattus ensemble un ennemi commun, ou partagé le même habitat, cheminé ensemble ou tout simplement en raison d'un service rendu), qui fait s'allier des lignées en dehors des limites du clan et même des limites des moitiés. L'union va ainsi être favorisé avec un individu issu d'un autre lignage lié dans l'autre moitié par une phratrie à son propre lignage ou à celui de sa femme.

- de même qu'il existe des alliances historiques qui favorisent les unions matrimoniales, il existe des lignages « ennemis » frappés d'un interdit de mariage, généralement parce que, lors d'une guerre, des morts des deux lignages en question ont été mis en contact, donnant lieu à un « mélange des sangs » qui rend impossible tout mariage qui doit se faire entre « sangs différents » (même si, dans les faits, la pratique de ce dualisme rend la consanguinité inévitable). Ces phratries et ces interdits évoluent toutefois avec le temps.

De là, toute l'organisation sociale et les pratiques culturelles sont conditionnées selon ce dualisme, avec les cérémonies du cycle de vie qui mettent sans cesse face à face, du moins en théorie, une partie cérémonielle Dui et une partie cérémonielle Bai.

Selon Isabelle Leblic, 50 % des alliances du pays paîci recensées respectent ce principe, 22 % se font au sein exclusivement d'une des deux moitiés et 16 % se font hors système (avec une personne extérieure à l'aire paîci), dont à 61 % pour des Bai et à 39 % pour les Dui. Le respect de ce système tend notamment à s'estomper aux marges géographiques du pays. Les 12 % restants sont indéterminés[14]. Jean Guiart, quant-à-lui, a distingué, au sein même du pays, des zones binaires suivant le modèle Dui-Bai, et d'autres ternaires Dui-Bai-Görötu, ce troisième groupe pouvant être représenté notamment dans le sud de l'aire par le clan dit « Wêkumè » que Guiart ne fait appartenir ni aux Dui ni aux Bai, et même si Isabelle Leblic fait état dans ces recensements du clan « Vêkumè » de membres s'affiliant majoritairement aux Bai.

Ce dualisme exogame du système paîci, en partie remis en question par les ethnologues d'aujourd'hui sur son caractère systématique, est le seul aujourd'hui recensé en Nouvelle-Calédonie même si, toujours selon Isabelle Leblic, deux moitiés exogames semblent également avoir exister dans l'aire Ajië avec les Wêbwa (ou Wexuban) et les Wêmé ou (Wexumé).

L'enfant du système Paîci appartient automatiquement au clan et à la moitié du père, ce qui ne semble pas avoir été le cas partout. L'héritage donné par les deux parents et la représentation des ascendants est en revanche pratiquement commun à l'ensemble du Territoire : les parents paternels transmet ainsi à ses enfants le nom de lignage, des droits sur des terres et la puissance des ancêtres, symbolisés ou matérialisés par un totem ou tee, tandis que le lignage maternel, utérin, lui transmet le sang et la vie et est responsable de la bonne croissance et de la force de sa descendance utérine. Il faut y ajouter le lignage de la grand-mère maternelle, des « maternels au second degré » souvent désignés l’expression « mäjoro pwëtù » qui peut être traduit par « le pied de fougère qui envoie des rejets au loin »[11]. L'adoption coutumière est aussi beaucoup pratiquée : il s'agit d'un don de l'enfant au clan des oncles maternels, il change alors de nom et fait donc pleinement partie de sa nouvelle lignée et de son nouveau clan. L'adoption est ainsi souvent pratiquée comme contre-don à une alliance qui aurait créé un déséquilibre entre les deux clans, celui du père et celui de la mère.

Tribus, districts et aires coutumières

L'organisation administrative coutumière actuelle[15] est définie sur la base de l'arrêté du 24 décembre 1867 et est intégrée à l'organisation coloniale de la Nouvelle-Calédonie[16]. Cet arrêté regroupe les clans en tribus ou chefferies, sur la base du modèle des Loyauté, et donne une reconnaissance administrative à l'organisation kanake en « villages », sous la forme d'une « agrégation légale ayant des attributs de propriété et organisée sous la seule forme qui fut et qui soit propre encore à l’état de la population indigène »[17]. Les tribus possèdent alors de manière indivise les terres réservées aux peuples kanaks par le code de l'indigénat. Elles sont devenues aujourd'hui le cadre de vie traditionnel des mélanésiens, le terme de tribu servant également à désigner la zone d'habitations plus ou moins regroupées où ses membres vivent. Elle reproduit le schéma de l'organisation du clan, avec à sa tête un « chef » (désigné parmi les chefs de clan par le conseil des anciens) et un conseil. Lorsque la tribu n'est en vérité constituée que d'un seul clan, alors le chef tribal est le « frère aîné » du clan et son « conseil des anciens » devient l'assemblée de la tribu. Une délibération du 10 décembre 1981 a décidé que, dans toute tribu où pourrait se constituer un conseil de chefs de clan (et donc comportant plus de deux clans), celui-ci se substituerait au conseil des anciens en place[18]. Il y a aujourd'hui 341 tribus dont : 203 en province Nord, 87 dans les îles Loyauté et 51 dans le Sud. La tribu la plus peuplée en 1996 (en termes de personnes se revendiquant comme appartenant à cette tribu mais n'y résidant pas forcément) est celle de Drueulu dans le district de Gaitcha sur Lifou (1 210 personnes y appartenant, 642 y résidant), et la moins importante est celle de Ouen-Kout à Hienghène (avec seulement 4 personnes)[19].

Les tribus ont de plus été regroupées, par un autre arrêté de 1898, en districts coutumiers, ou grandes chefferies. Elles ont à leur tête un grand-chef, au départ nommé par le gouverneur[17] puis désigné par le conseil de district parmi les chefs de tribu ou, s'il s'agit d'un district ne comportant qu'une seule tribu, le chef de cette dernière est obligatoirement grand-chef. Les districts peuvent également avoir, mais pas obligatoirement (notamment s'ils ne comportent qu'une seule tribu) un conseil de district qui regroupe les chefs de tribu. Toutes les tribus ne font toutefois pas partie d'un district : on compte ainsi aujourd'hui 14 tribus dites « indépendantes ». Il existe 57 districts coutumiers, dont 28 dans la province Nord, 16 aux îles Loyauté et 13 en province Sud. Ils peuvent comporter d'une seule (les districts d'Eni, Medu et Wabao à Maré, d'Imone et Takedji à Ouvéa, de l'île Ouen au Mont-Dore et de Goro, Touaourou et Unia à Yaté) à 17 tribus (le district du Wet à Lifou)[20].

Les aires coutumières ont été créées plus tardivement, sous le nom de « pays » par le statut dit Lemoine mis en place par la loi du 6 septembre 1984. Ces six pays, dotés chacun d'une assemblée de pays comportés 24 représentants de la coutume et 24 représentants des communes, sont appelés Hoot Waap (Belep, Poum, Ouégoa, Kaala-Gomen, Voh, Koumac, Pouébo et Hienghène), Paci Camuki (Ponérihouen, Poindimié, Touho, Koné et Pouembout), Ajié Aro (Houaïlou, Moindou, Poya et Bourail), Téi Araju (Farino, Sarraméa, La Foa, Boulouparis, Thio et Canala), Dumbéa (Île des Pins, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa) et des Loyauté (Maré, Lifou et Ouvéa)[21]. Ils sont transformés par le statut Pons II de 1988 en neuf « aires culturelles » qui reprennent les territoires des précédents pays, à l'exception du pays des Loyauté qui est scindé en quatre aires : Drehu (Lifou), Nengone (Maré) et Iaai (Ouvéa) et Faga Uvéa (Ouvéa également), et qui envoient des représentants à l'assemblée consultative coutumière[22]. Les huit Aires coutumières actuelles sont créées par les accords de Matignon et la loi référendaire du 9 novembre 1988[23]. Elles ont à leur tête un conseil d'aire qui désigne en son sein un président, tandis que les règles de désignation et les mandats sont définis par chacune des aires, bien que les grands chefs de districts présents dans l'aire soient membres de droit de ce conseil. Et chaque aire envoie deux représentants au Conseil consultatif coutumier qui a été transformé par la loi organique de 1999 en un Sénat coutumier. La délimitation des aires ne repose cependant pas sur les districts coutumiers, mais sur les communes et les provinces. Ainsi, la commune de Poya, ne comprend qu'un seul district, celui de Muéo, mais son territoire est divisé entre deux provinces (Sud et Nord) et donc entre deux aires (Paici-Camuki et Ajië-Aro). Pourtant, deux aires coutumières ont un territoire à cheval sur deux provinces (le Nord et le Sud), en suivant la délimitation des communes : Ajië-Aro et Xaracuu. Les huit aires sont, du nord au sud de la Grande Terre puis aux Îles Loyauté :

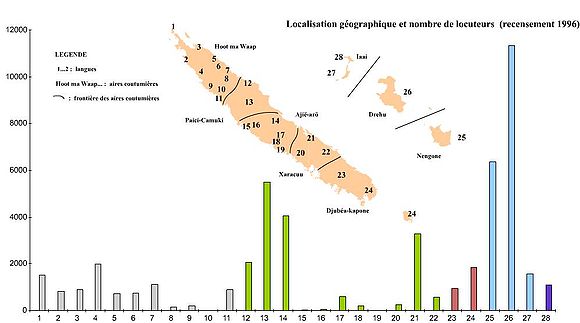

- Hoot ma Waap: la plus étendue géographiquement, elle correspond à l'extrémité nord de la Grande-Terre et aux îles Belep. Elle comprend les communes de Belep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koumac, Ouégoa, Pouébo, Poum et Voh. Les 11 langues et dialectes kanaks du groupe nord y sont parlés, mais aucun ne dépasse les 2000 locuteurs.

- Paici-Camuki: aire située en Province Nord sur la Grande Terre entre les aires Hoot ma Waap au nord et Ajië-Aro au sud. Elle s'étend sur les communes de Koné, Poindimié, Ponérihouen, Pouembout, Touho et sur deux des six tribus de Poya. Elle tire son nom des deux langues kanakes qui y sont parlées et qui appartiennent toutes deux au groupe du Centre: le paicî, parlé par près de 5500 locuteurs sur la commune de Poindimié surtout et l'une des quatre langues kanakes ouvertes à l'enseignement, et le cèmuhî ou camuki utilisé par un peu plus de 2000 personnes à Touho.

- Ajië-Aro: centre de la Grande Terre, à cheval sur les provinces Nord et Sud, comprend les communes de Bourail, Houaïlou, Moindou et de quatre tribus sur les six de Poya. Les langues kanakes qui y sont parlées appartiennent au groupe centre, mais aucune ne dépasse les 600 locuteurs, à l'exception de l'ajië parlé à Houaïlou par plus de 4000 personnes (c'est l'une des quatre langues ouvertes à l'enseignement).

- Xaracuu: aire située essentiellement en province Sud mais aussi un peu en province Nord, entre les aires d'Ajië-Aro au nord et de Djubéa-Kaponé au sud, elle s'étend sur les communes de Boulouparis, Canala, Farino (qui ne contient aucune tribu), Kouaoua, La Foa, Sarraméa et Thio. Elle tire son nom de la principale langue kanake parlée dans cette aire, le xârâcùù, parlé par près de 3800 personnes surtout à Canala. Les deux autres langues ne dépassent pas les 600 locuteurs.

- Djubéa-Kaponé: elle correspond à l'extrémité sud de la Grande-Terre et à l'île des Pins, et comprend les communes de Nouméa, même si le chef-lieu du Territoire ne contient aucune tribu, de Dumbéa, Païta, du Mont-Dore, de Yaté et de l'île des Pins. Toutes les langues kanakes du groupe sud y sont parlées, dont la principale est le numèè parlée à Yaté, île des Pins et île Ouen par moins de 2000 personnes.

- Iaai: l'île d'Ouvéa dans les Îles Loyauté. Elle donne son nom à la langue mélanésienne parlée par un peu plus de 1500 locuteurs sur cet atoll. L'autre langue parlée, le faga uvea, est une langue polynésienne encore utilisée par environ 1000 personnes.

- Drehu: correspond à Lifou et à Tiga dans les Îles Loyauté, désigne ainsi à la fois l'aire coutumière, le nom mélanésien de l'île et de ses habitants ainsi que la langue parlée par ceux-ci, de loin la plus répandue en nombre de locuteurs (plus de 11 000) de toutes les langues kanakes (l'une des quatre langues ouvertes à l'enseignement).

- Nengone: l'île de Maré dans les Îles Loyauté, le nengone désignant à la fois l'île, ses habitants et la langue kanake parlée par ceux-ci (plus de 6000 locuteurs, c'est l'une des quatre langues mélanésiennes ouvertes à l'enseignement).

Statut civil et terres coutumiers

Le statut civil coutumier et la propriété coutumière sont définis par le titre Ier de la loi organique du 19 mars 1999[24] et par l'article 75 de la constitution française de 1958.

Statut des Mélanésiens

Historique

Le code de l'indigénat, mis en place par les décrets de 1874 et 1881, est appliqué totalement en Nouvelle-Calédonie en 1887. Il fait des Mélanésiens des « sujets de la France », ne jouissant d'aucun droit civil mais uniquement de leur droit personnel conféré par la religion et la coutume. Ils payent alors un impôt de capitation, sont soumis aux réquisitions de main d'œuvre au profit des autorités ou des colons, le gouverneur nomme les chefs de tribu et les grands-chefs et délimitent leurs pouvoirs, la pratique de la sorcellerie ainsi que le port d'arme ou le fait de circuler nus sont interdits.

Toutefois, une première tentative d'intégration est lancée avec l'instauration du statut civil particulier pour les autochtones par l'arrêté du 21 juin 1934, qui mit en place l’état civil des autochtones citoyens de statut civil particulier, afin de tenir compte des procédures coutumières relatives à certains actes comme le mariage ou l’adoption.

Le code de l'Indigénat est finalement aboli successivement par l'ordonnance du 7 mars 1944 (suppression du statut pénal de l'indigénat), la loi Lamine Guèye du 7 avril 1946 (nationalité française pleine et entière à tous les Français, indigènes compris) et le statut du 20 septembre 1947 (égalité politique et accès égal aux institutions). Les kanaks obtiennent alors la liberté de circulation, de propriété, et leurs droits civils. Les kanaks obtiennent donc théoriquement leur droit de vote en 1946, mais celui-ci ne sera que progressivement appliqué et reconnu du fait d'un débat local sur la possibilité de créer un double collège électoral : seulement 267 kanaks obtiennent effectivement le droit de voter en 1946, puis la loi du 23 mai 1951 élargissant le collège électoral indigène dans les territoires d'outre-mer permet à 60 % des Mélanésiens en âge de voter d'y accéder et enfin le suffrage universel est pleinement mis en place par le décret du 22 juillet 1957[25].

Statut civil coutumier actuel

Le statut civil de droit particulier de 1934 est devenu aujourd'hui, et depuis 1964, le statut civil coutumier. Les personnes de statut civil coutumier sont enregistrées sur un registre d'état civil distinct, appelé « registre coutumier », tenu par les officiers d'état civil de chaque commune (Art. 8 de la loi organique). Créé en 1934, son établissement et son organisation sont actuellement définis par la délibération de l'Assemblée territoriale du 3 avril 1967[26], complétée par l'article 8 de la loi organique de 1999.

Les personnes de statut civil coutumier sont régies par « leurs coutumes » en matière de droit civil (Art. 7), donc surtout en ce qui concerne les affaires familiales, de successions ou de gestion des biens coutumiers. Sont ainsi « régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier » (Art. 18). En revanche, dans le cadre des rapports juridiques (signature de contrat, de bail, recours en justice) entre des personnes de statut personnel différent, le droit commun s'applique, sauf si aucune des deux parties n'est de statut civil de droit commun et que ces parties décident que le rapport ne relève pas du droit commun « par une clause expresse contraire » (Art. 9). Enfin, la juridiction civile de droit commun est compétente « pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières » et elle est alors « complétée par des assesseurs coutumiers » (Art. 19).

Les enfants dont les deux parents avaient le statut civil coutumier l'acquièrent dès la naissance (art. 10). Peuvent l'acquérir (après audition devant un juge pour les majeurs et mineurs ayant atteints l'âge où ils sont jugés « capables de discernement », la cour pouvant rejeter la requête si les intérêts particuliers de la personne sont en jeu) les mineurs si une personne de statut civil coutumier exerçant l'autorité parentale en fait la demande (Art. 11), « toute personne majeure capable âgée de 21 ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier » (Art. 12), « toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun » et les personnes qui ont toujours eu le statut civil de droit qui, dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la loi organique (c'est-à-dire jusqu'en 2004), ont pu justifier « que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier » et qui ont décidé de renoncer à leur statut de droit commun (Art. 13). De même, toute personne de statut civil coutumier peut demander à renoncer à ce statut et obtenir celui de droit commun (Art. 13), c'est d'ailleurs le seul moyen pour un individu de perdre ce statut (Art. 75 de la Constitution).

Terres coutumières

Après la prise de possession de l'archipel, l'État se proclame, par deux déclarations de 1855 et 1862, propriétaire de toutes les terres. L'arrêté du 22 janvier 1868 laisse une partie de ces terres aux kanaks : la propriété « incommutable, insaisissable et inaliénable » de ces domaines est reconnue aux tribus (les kanaks ne peuvent ni les vendre, ni en acheter, mais sont aussi théoriquement protégés contre toute violation de terres) mais la délimitation est faite de telle manière que certaines terres initialement concédées sont finalement retirées aux Mélanésiens au profit des colons, tandis que du bétail de ces derniers s'introduit régulièrement sur les terres coutumières et abîme les champs d'ignames et de taros. Finalement, le code de l'indigénat aboutit à une politique de cantonnement menée à partir de 1897 par le gouvernement français, visant à rassembler tous les kanaks dans les réserves en leur allouant une superficie moyenne de trois hectares par habitant et remettant donc totalement en cause le découpage de 1868[27]. Et ce domaine est régulièrement rogné par les autorités afin d'y installer des colons : ces « réserves » passent ainsi de 320 000 à 124 000 hectares de 1898 à 1902, à l'instigation du gouverneur Paul Feillet[28]. Seules les Îles Loyauté sont des réserves kanakes intégrales.

Si le code de l'indigénat est aboli en 1947, permettant aux kanaks d'accéder à la propriété privée, le domaine foncier coutumier n'évolue quant-à-lui pratiquement pas avant 1978. La politique de l'État dans ce domaine va évoluer avec le développement des revendications foncières qui se fait en parallèle de la montée de l'indépendantisme. Le « Plan de développement économique et social à long terme pour la Nouvelle-Calédonie » du secrétaire d'État à l'Outre-mer Paul Dijoud en 1978 est le point de départ de la politique de rééquilibrage foncier : elle se fixe quatre objectifs, à savoir « redonner aux clans, dans toute la mesure du possible, l'espace traditionnel », mais aussi « affermir la position des colons qui vivent et travaillent sur leurs terres », « permettre aux mélanésiens qui le désirent de devenir des paysans, en dehors des réserves, dans le cadre du droit civil » et « favoriser la mise en valeur des terres redistribuées ». Il engage alors une enquête sur l'espace traditionnel kanak à l'ORSTOM et un recensement des revendications foncières. Cependant, ce plan est peu suivi d'effet, du fait des conflits d'intérêts sur les droits de propriété d'une même terre appartenant à ce fameux « espace traditionnel » mais relevant de la propriété, et pleinement exploité et mis en valeur de manière agricole, par des descendants de colon, et parce que son application est confiée à l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, à majorité européenne[27]. Toutefois, le plan permet, de 1978 à 1982, de redistribuer une bonne partie du Domaine public non utilisé, puisque le Territoire acquiert dans ce but au cours de cette période 21 927 hectares, à quoi il faut ajouter les 28 742 achetées aux propriétés privées (soit un coût de 933 millions de Francs CFP). Et sur ces 50 669 hectares qui constituent donc la réserve du plan foncier, 25 972 (soit un peu plus de la moitié) ont été attribués au domaine coutumier, dont 19 094 hectares en augmentation des terres de réserves appartenant aux tribus et 6 877 hectares directement alloués aux clans[29].

Vient ensuite l'ordonnance foncière du 15 octobre 1982, qui crée un Office foncier (OF), organisme public d'État chargé de l'achat et de la redistribution des terres aux kanaks, sur la base des clans. Elle crée aussi le Groupement de droit particulier local (GDPL), structure juridique, formée par des personnes de statut civil coutumier invoquant le droit du premier occupant sur une terre, qui organise le développement rural sur cette terre. Le statut de personne morale leur est accordé en 1985, leur permettant d'accéder à des crédits bancaires, de posséder un patrimoine, d'acquérir des biens, d'exercer des droits, d'assurer des obligations ou encore se porter en justice. La réforme de 1982 est néanmoins un échec encore plus retentissant que le plan Dijoud, tout d'abord parce que les kanaks accusent alors le gouvernement de vouloir diviser la communauté mélanésienne par l'attribution directe des terres aux clans, ce qui est perçu comme une forme d'appropriation privée susceptible de porter atteinte à la cohésion du groupe. De plus, la redistribution égalitaire des terres fixée par cette réforme nécessite donc obligatoirement le rachat de terres non encore exploitées mais appartenant tout de même à des Européens, les terres du Domaine public disponibles pour une distribution ayant déjà largement été concédées par le plan de 1978[27]. Enfin, le début des Évènements politiques en 1984 n'a pas facilité la tâche de l'OF. De 1982 à 1986, l'Office foncier a tout de même réussi à acheter 50 414 hectares à des propriétaires privés (soit le double de ce qu'avait acquis le plan Dijoud, dans le même laps de temps), pour un coût d'1,468 milliard de Francs CFP, mais n'a permis que 2 081 hectares d'acquisitions pour les clans[29], les procédures admnistratives, particulièrement lourdes, ayant empêché l'OF de procéder aux transferts effectifs[27]. Pour ce qui est des GDPL, les premières ne se formeront qu'en 1986 pour un réel développement qu'à partir de 1989.

La loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, dite « Statut Pons I » (du nom du nouveau ministre de l'Outre-mer, Bernard Pons), remplace l'OF par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), établissement public territorial[30]. Mais cette nouvelle politique, qui veut avant tout défendre le droit à la propriété privée, donne la priorité à l'installation d'exploitants individuels, et le seul mode d'accès au foncier est désormais la propriété privée[27] donc, en ce qui concerne le domaine coutumier, par le biais des GDPL, qui ne se voient attribuer que 576 ha contre 8 768 aux individus, sociétés et collectivités. Néanmoins, l'ADRAF fait, sous ce statut, l'acquisition de 21 704 hectares par achat à des propriétaires privés, pour un coût de 819 millions de Francs CFP[29].

Finalement, l'article 8 alinéa 12 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, qui fait suite aux Accords de Matignon, donne à l'État la compétence de définir « les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels » et son article 94 transforme l'ADRAF en un établissement public d'État[23]. Les compétences de cette dernière sont définis par le décret du 16 août 1989, modifié par le décret du 16 octobre 2000 qui n'a fait en réalité qu'entériner le transfert de l'ADRAF au Territoire tel que prévu par la loi organique de 1999. Si ce statut prévoit que les domaines acquis par l'Agence peut « soit être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, soit être donnés à bail à des personnes physiques ou morales qui s'engagent sur un projet économique de mise en valeur des terres agréé par l'agence. Ils peuvent également être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des personnes physiques ou morales qui s'engagent à les donner à bail à des personnes physiques ou morales qui remplissent les mêmes conditions »[31], reprenant donc le modèle de la propriété privée de la réforme de 1986, l'ADRAF a favorisé les attributions à destination des GDPL qui sont donc devenus le nouveau cadre de la redistribution des terres et du rééquilibrage foncier. Le décret sur l'ADRAF de 1989 en a précisé les modalités de constitution, qui respecte l'organisation coutumière de la société kanake, et environ 750 GDPL se sont formées à partir de 1989, dont 298 ont bénéficié d'attributions dans le cadre de la réforme foncière[17].

Si, depuis 1989, l'ADRAF n'a pas particulièrement acquis plus de terres que les programmes précédents, en raison de la diminution de l'espace foncier pouvant potentiellement être redistribué (elle n'a ainsi acquis, de 1989 à 2005, que 34 169 hectares de terres supplémentaires, dont 3 400 en transfert du domaine public, le premier depuis 1982 même s'il n'a pas la même ampleur, et 30 769 par achat de propriétés privées et pour un coût de 2,546 milliards de Francs CFP), mais elle a largement contribué à la redistribution des réserves constituées depuis 1978 par ses prédécesseurs, et cela surtout au bénéfice des GDPL : de 1989 à 2005, 102 213 hectares ont été attribués, dont 83 796 (82 %) aux GDPL et 18 417 aux particuliers.

Au final, les réformes foncières successives depuis 1978 ont permis la redistribution au profit du domaine coutumier kanak de 112 424 hectares, chiffre de 2005, soit 80,5 % de la totalité des terres attribuées et 71,6 % des terres acquises par les différents établissements responsables. Les réserves des tribus ont bénéficié à 17 % de ces redistributions, les clans à 8 % et les GDPL à 77 %. Les terres coutumières, constituées des réserves autochtones, des terres attribuées aux GDPL et des terres attribuées aux clans par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers au titre du lien à la terre, ainsi que les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers, sont, selon une formule confirmée par l'article 18 de la loi organique, « inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables », et régies par la coutume[24]. Leur superficie en 2007 est de 490 907 hectares (4 909,07 km2), soit 26 % de la superficie communale : elles sont particulièrement importantes dans les Îles Loyauté (seule province où le domaine coutumier n'a pas ou peu changé depuis le XIXe siècle puisque n'en est sorti que le village de Wé sur Lifou pour servir de centre administratif, les terres coutumières représentent 97 % de la superficie communale des îles, et 100 % à Maré et Ouvéa) et en province Nord (avec 238 662 hectares, soit 25 % de la superficie communale, et un peu moins de la moitié, avec 48,6 %, de la totalité des terres coutumières, elles représentent 84 % du territoire des Belep et 57 % à Koné), mais restent limitées dans la province Sud (avec 59 879 hectares, ces terres ne représentent que 9 % de la superficie communale de la province, tout en représentant 88 % du territoire de l'Île des Pins)[29].

Acte et officiers civils coutumiers

Un « acte coutumier » est une décision coutumière adoptée à la suite d'un « palabre », à savoir une « discussion organisée selon les usages de la coutume kanake » et tenue « sous l'autorité du chef de clan, du chef de la tribu ou du grand chef ou, à défaut, du président du conseil des chefs de clans » à la demande d'individus de statut civil coutumier afin de statuer sur un litige, une demande de précision ou une requête concernant ce statut ou la propriété coutumière, et que les autorités ont décidé de transcrire. Il s'agit d'un acte juridique qui a vertu d'« acte authentique » en matière de statut civil coutumier ou de propriété coutumière. Rédigé en français à partir des décisions du palabre qui ont généralement lieu en langue vernaculaire, la transcription doit être lue, comprise, approuvée et signée par toutes les parties. Il crée en vérité une véritable juridiction compétente en matière de droit civil coutumier, et dont une interprétation contestée par l'une des parties peut faire l'objet d'un recours auprès du conseil coutumier de l'aire concernée qui devient, en quelques sortes, une juridiction d'appel. En dernier recours, les parties qui s'estiment lésés peuvent mener une action en accusation de faux auprès de la juridiction de droit commun.

Il est défini par la loi du pays du 15 janvier 2007[32], qui crée également la fonction d'officier public coutumier : il s'agit d'agents de la Nouvelle-Calédonie, recrutés sur concours de la fonction publique pour leur connaissance du droit coutumier et des langues vernaculaires, assermentés auprès du tribunal de première instance de Nouméa et nommés dans les huit aires coutumières. Ils sont chargés de transcrire la décision coutumière en acte, de recevoir et conserver dans un registre les actes coutumiers, et d'en délivrer des copies ou des extraits si le détenteur de l'original a donné son accord.

Le corps des officiers civils coutumiers est officiellement créé par une délibération du Congrès du 13 décembre 2007[33], qui en fait des Fonctionnaires de catégorie B de la Nouvelle-Calédonie, pouvant exercer les fonctions d'huissier de justice dans les communes où aucun huissier n'a été institué. Ils sont recrutés par concours externe à 70 % (ouvert aux diplômés de niveau Bac +2) ou interne à 30 % (ouvert aux Fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de la catégorie B justifiant de 3 ans d'ancienneté, de catégorie C justifiant de 6 ans d'ancienneté ou de catégorie D justifiant de 10 ans d'ancienneté). Une fois admis au concours, ils doivent, pour être titularisés, effectuer un stage probatoire d'une année, durant lequel ils doivent obtenir la validation d’une formation professionnelle obligatoire d'une durée maximum de 6 mois dans les domaines d'attribution de leurs futurs fonctions.

Les programmes et la nature des épreuves aux concours externes et internes sont fixés par un arrêté du 28 décembre 2007[34]. Les épreuves comprennent :

- trois épreuves écrites d'admissibilité :

-

- une dissertation de quatre heures et de coefficient 3 sur un sujet portant sur le droit civil, le statut civil coutumier et/ou la procédure civile et voies d’exécution,

- une épreuve de deux heures et de coefficient 2 au choix, formulé au moment de l'inscription, entre une composition sur l’organisation de la société et des institutions kanakes, et une épreuve en langue kanake ajië, paîci, drehu, nengone, xârâcùù ou iaai,

- un QCM de deux heures et de coefficient 2 sur l’organisation administrative et politique, l'environnement géographique, politique et social dans le Pacifique Sud de la Nouvelle-Calédonie,

- deux épreuves orales d'admission :

-

- un exposé de 20 minutes pour 20 minutes de préparation et de coefficient 3, portant sur le droit civil, le statut civil coutumier et/ou la procédure civile et voies d’exécution,

- un entretien de 20 minutes, et de coefficient 2, avec le jury, afin de vérifier les aptitudes du candidat à la fonction de syndic des affaires coutumières ainsi que sur le statut des officiers publics de Nouvelle-Calédonie.

Culture kanake

« Faire la coutume »

C'est avant tout montrer son respect et son humilité. La coutume au sens large est l'ensemble des règles non écrites qui régissent l'équilibre social des kanaks, qu'ils soient en tribus (en milieux ruraux) ou non (milieu urbain). Il existe de nombreuses coutumes correspondant à chaque acte social ; sans cette coutume, l'acte social ne peut pas être reconnu (c'est-à-dire que les valeurs du respect et d'unité sont ignorés). La coutume est très codifiée quant à ses acteurs: on détermine qui, au nom du groupe (famille, clan ou tribu) donne la coutume, et qui la reçoit ou la rend (si le chemin coutumier n'est pas respecté).

Loin des aspects conflictuels du débat, faire la coutume c'est le geste / le don qui montre son humilité, son respect de l'autre et son respect de la règle. Elle est le socle d'un "acte d'échange non duelliste" dans lequel la parole et l'écoute prennent une dimension sacrée comme, par exemple, lors d'un mariage, d'un deuil, d'une réconciliation entre individus. Elle rappelle les alliances passées et présentes, dans le but d'affirmer l'esprit unitaire entre les individus. De nos jours, la coutume s'entend souvent en termes de don d'ignames, de tabac, de tissu et d'argent. Traditionnellement, on utilise les « monnaies kanakes » réalisées à partir de matériaux naturels (coquillages, poils de roussettes, os divers, etc.). Longtemps ont circulé de vieilles monnaies et aujourd'hui, leur création a été relancée : on voit, surtout dans le Nord, lors des cérémonies, circuler de magnifiques monnaies de création récentes.

Celui qui fait la coutume pose sa coutume devant lui (igname, tissu…) et explique la raison du geste dans un discours. Celui qui reçoit « prend » la coutume posée, ce qui signifie qu'elle est acceptée. Il fait un « geste de retour » constitué aussi de tissu et de monnaie qui marque son remerciement. Ces tissus et monnaies permettront aux « portes-parole de la coutume » de montrer à leurs familles respectives que l'échange a bien eu lieu.

L'igname dans la société kanake[35]

L'igname est l'un des éléments principaux des échanges coutumiers, tandis que le cycle de récolte de ce tubercule conditionne le calendrier social traditionnel kanak. De plus, il constituait, avec le taro, l'élément de base de l'alimentation des Mélanésiens avant l'arrivée des Européens.

Variétés cultivées

Plusieurs variétés sont cultivées en Nouvelle-Calédonie, presque toutes de l'espèce Dioscorea alata (« igname ailée » ou « grande igname »), avec des récoltes plus ou moins précoces :

- les ignames précoces :

-

- la kokoci (kokozi en yuaga, kōkōci en cèmuhî, kököci en paicî, kohori en ajië, kokori en xârâcùù, pia en numéé, wakorawa ni xétue en nengone) : « clone d'igname », l'une des plus répandues. Igname qui rapporte beaucoup à l'exploitant, étant une primeur et en raison de la finesse de son goût et la bonne tenue de sa chair, sa précocité la rend néanmoins fragile et délicate à cultiver.

- la goropo (pha kamboa pulô en yuaga, bwatana bae en cèmuhî, gôrôpô pwa ou Tiéwétin en paicî, bwatanin en ajië) : « clone d'igname de première qualité ». Igname à la fois robuste et précoce.

- les ignames de saison :

-

- la koupette (koupé en yuaga, koupette en cèmuhî, touaourou maré en paicî, neupon en numéé) : variété vigoureuse, à l'apparence et au goût appréciés des consommateurs.

- la kokoci temboa dite « coco » (cocozi en yuaga, cocothi temboa en cèmuhî) : cousine de la kokoci. Elle offre un très bon rendement et est adaptée à la culture intensive, sa forme ronde permet une récolte rapide, mais exige des conditions parfaites de culture et est assez sensible aux coups et aux maladies.

- la boitanin (tana en yuaga, boitanin en cèmuhî, paicî et ajië) : variété de première qualité, c'est une igname noble (notamment en raison de sa forme très allongée et généralement droite), qui se conserve bien mais très délicate à cultiver.

- les ignames tardives :

-

- la bwilana (bouine en yuaga, boatji oupon en cèmuhî, bouilana en paicî, bézahè en ajië, chareureu en xârâcùù, wadjijinor en nengone) : très recherchée et très appréciée des amateurs d'ignames, cette variété est néanmoins fragile et difficile à cultiver.

- la touaourou (kaamove en yuaga, tilo en cèmuhî, touaourou ou koko en paicî, koko en xârâcùù, erek en nengone, aussi kehrer) : tubercule long, très apprécié pour les échanges cérémoniels, il est d'excellente qualité et donc très recherché par les planteurs et les consommateurs. Néanmoins, elle est très fragile et ne peut pratiquement se récolter que manuellement.

La culture traditionnelle

Traditionnellement, avant l'arrivée des Européens, l'igname était semé, cultivé et récolté à l'aide d'un bâton à fouir et d'une pelle en bois dur, selon le principe d'une horticulture de brûlis sur billons (afin d'obtenir de gros tubercules et de protéger les plantes des fortes pluies, les kanaks aménageaient des billons le long des courbes de niveau des pentes de colline, parfois en forme de croissants orientés vers l'aval pour lutter contre l'érosion et avec un dallage sur la face amont pour canaliser les eaux de ruissellement) ou buttes (aux îles Loyauté). Les étapes du travail agricole, en préparation des semailles, étaient :

- le débroussage,

- le brûlage,

- l'ameublissement du sol, à savoir sa division motte par motte à l'aide de pieux,

- l'édification des billons à la pelle, avec un homme tenant le manche et un autre tenant la lame,

- l'émottement au gourdin (aplanissement des mottes laissées par le labour),

- le brassage de l'emplacement à planter à la main ou à l'aide d'un petit pieu.

Les travaux étaient également répartis entre les sexes : aux hommes le labour, l'émottement et le ratissage par les femmes.

La symbolique et l'utilisation rituelle

Dans sa pièce Téa Kanaké retraçant les origines mythiques du peuple kanak et représentée à Mélanésia 2000, Jean-Marie Tjibaou définit ainsi l'igname :

« Toute chargée de symbole, l’igname a une valeur culturelle : offrande noble, symbole de virilité, de l’honneur. L’igname offerte à l’autel symbolise tout le pays avec les chefs, les vieux, les ancêtres, les enfants et tout ce qui fait vivre cette contrée. L’igname accompagnée de la monnaie de cordelettes, de coquillages, de la natte et de la jupe de fibres constitue l’essentiel des richesses échangées pour un mariage ou un deuil et qui scelle l’alliance entre les clans. »

Il est ainsi un symbole de virilité, d'ancienneté, de pouvoir (il symbolise les chefs ou la puissance du clan paternel), de fertilité, de vie et de longévité.

Mais il existe une hiérarchie parmi les ignames, qui dépend de son ancienneté (plus la variété est implantée depuis longtemps dans le terroir, plus elle est prestigieuse et intégrée aux cérémonies coutumières), de sa précocité (les variétés précoces, dont notamment la goropo ou la kokoci, nécessitent plus de soins et sont donc plus précieuses, d'autant que, en tant que primeurs, elles ouvrent la saison des récoltes) et de sa forme (plus la forme est droite, longue, régulière, plus sa tête est fine, plus son goût est apprécié et moins elle a de poil, et plus elle est honorée, notamment les variétés boitanin ou touaourou). Les meilleures ignames servent alors de base traditionnellement à l'échange coutumier (avec la monnaie kanake, les coquillages, la natte et la jupe de fibres) lors de tous les grands évènements (sacre du chef, naissance, mariage, deuil, alliances entre clans), celles de qualité moyennes forment la base de la consommation quotidienne et les moins appréciées, laissées à moitié à l'état sauvage, servent juste de récoltes d'appoint.

Du fait du caractère symbolique important de l'igname, chaque étape de sa culture donne lieu à des cérémonies et pratiques rituelles.

Le cycle de l'igname

- juin-juillet : on défriche, on brûle la terre et on élève les billons, pour préparer l'ensemencement.

- août : c'est l'ensemencement. Avant celui-ci, un échange coutumier a lieu entre les clans, et on touche les plants d'ignames à planter à l'aide d'une pierre à igname, symbole de deuil, chaque clan possédant sa propre pierre et est utilisée par le maître des cultures lors de plusieurs rites annuels destinés aux forces de la nature. Après avoir été en contact avec les plants, la pierre est enterrée au bout du champ, et on plante au-dessus une perche tabou, ornée d'une botte de paille ou de végétaux. On ne déterre la pierre à igname qu'au moment de la récolte.

- septembre : normalement, la fleur d'igname sort de terre.

- octobre : on plante en terre des perches de roseau comme tuteur pour guider la liane de l'igname, tandis que le tubercule commence à se former.

- novembre-décembre : le tubercule grossit. À partir de là, on ne donne plus aucun soin aux ignames, pour éviter de « perturber » sa croissance, les seuls travaux effectués devant se faire avant 9 heures du matin ou après 16 heures car, selon la croyance, l'odeur de transpiration indispose le tubercule.

- janvier : saison des cyclones, la plus chaude, qui amènent de fortes pluies drainées par les billons et des périodes de vents d'ouest qui peuvent dessécher la partie aérienne de l'igname. C'est le moment le plus risqué pour la culture. Néanmoins, si jamais la liane sèche avant les feuilles, c'est signe de bonne récolte.

- février : les fleurs d'ignames précoces fanent.

- mars : la récolte de « l'igname nouvelle » est le point culminant du calendrier rituel des kanaks, donnant lieu dans chaque clans ou tribus à des fêtes de l'igname : les ignames récoltés sont entassées en tas au centre de la tribu, sont bénies par les autorités religieuses (depuis l'implantation des missions), puis a lieu un échange coutumier avec les autres clans voisins à qui l'on offre une partie de la récolte, ainsi qu'à toutes les personnalités venues assister à la fête. Mais personne ne doit consommer un igname avant les chefs de clan et les anciens, pour lesquels les jeunes du clan préparent ces primeurs en de nombreux bougnas consommés lors d'une fête. Généralement, la première fête de l'igname a lieu à Touaourou, à Yaté, dès la fin du mois de février[36].

- avril-mai-juin : la « saison des récoltes » qui marque la fin du cycle, recommençant immédiatement alors par le défrichage et le brûlis.

Problèmes de conservation

Seulement, le développement économique de l'archipel (commencé avec le boom du nickel des années 1970) et l'abolition du code de l'indigénat (en 1947), permettant ainsi aux Mélanésiens de s'installer n'importe où sur le Territoire, a poussé les kanaks sur un marché du travail plus « occidental », notamment dans le bâtiment ou dans les exploitations agricoles (notamment dans les plantations de café où les Mélanésiens remplacent la main d'œuvre jusqu'ici généralement employée, celle des Indonésiens, qui ont quitté en grande partie le Territoire après l'indépendance de leur pays), et pousse les jeunes à un exode rural vers Nouméa. Certaines tribus se dépeuplent, et de ce fait les champs tandis que des variétés d'ignames se raréfient. À ces facteurs démographiques et économiques s'ajoute une cause sanitaire, avec la multiplication des maladies ou nuisibles menaçant l'igname comme l'anthracnose (champignon, menace la plus répandue et la plus dangereuse), les cochenilles ou encore la phyllostica (champignon).

Le développement à partir des années 1990 d'une volonté de préserver la pratique de la culture de l'igname, comme élément identitaire mais également économique, la demande augmentant, a favorisé la mise en place de cultures semi-intensives, avec la mécanisation de certaines étapes du cycle de l'igname (comme l'édification des billons, l'ensemencement ou la récolte), une meilleure sélection des variétés adaptées aux goûts des consommateurs ou encore le développement de tuteurs à grande échelle.

Un conservatoire de l'igname a été installé à Païta, centre d'expérimentation chargé de sélectionner les meilleurs variétés pour la production et la consommation et de multiplier ces variétés, de développer des techniques modernes et d'étudier la possibilité de conserver des produits pour une mise en marché en contre-saison.

Les langues kanakes

Article détaillé : Langues kanakes.Légende Du fait qu'il n'existait pas d'unité politique dans l'archipel avant l'arrivée des Européens, la Nouvelle-Calédonie connaît une grande diversité linguistique. Il existe ainsi 27 langues, dont une considérée comme morte depuis avril 2006 (le sîchë, qui était parlé dans la région de Bourail et Moindou) et quatre ayant le statut de langues régionales avec des épreuves facultatives au baccalauréat (le drehu, le nengone, le paicî et l'ajië) et 11 dialectes kanaks, formant un sous-groupe des langues océaniennes, au sein de la branche des langues malayo-polynésiennes et de la famille des langues austronésiennes. À cela il faut ajouter un créole (le tayo, parlé à Saint-Louis) et une langue polynésienne (le faga uvéa, parlé dans une partie de l'île d'Ouvéa).

Au recensement de 2004, le nombre de locuteurs (personnes de 14 ans et plus sachant parler une de ces langues) s'établissait à 62 648 individus (42,05 % en Province Sud, 35,55 % en Province Nord et 22,4 % dans les îles Loyauté), à quoi s'ajoutaient 7 170 pouvant comprendre une langue sans la parler[37].

Études linguistes

Les premiers à avoir étudié les langues kanakes ont été les missionnaires (il s'agissait d'apprendre la langue pour mieux prêcher), et en tout premier lieu les protestants, pour qui la pratique religieuse repose essentiellement sur la Bible transcrite dans la langue maternelle des fidèles (quatre langues ont été reconnues « d'évangélisation » : l'ajië sur la Grande Terre, le drehu à Lifou, le nengone à Maré et l'iaai à Ouvéa). Dès 1866, le pasteur de la London Missionary Society Samuel MacFarlane, en place à Lifou depuis 1859, traduit le Nouveau Testament en drehu, version revue en 1869, grâce à l'aide James Sleigh, et complétée par une traduction des Psaumes. Mais la première étude réelle menée, car faite selon une réelle approche ethnologique et linguistique, est réalisée par le pasteur Maurice Leenhardt, missionnaire protestant à Houaïlou, tout particulièrement en ce qui concerne l'ajië : il réalise ainsi une traduction du Nouveau Testament dans cette langue en 1922 sous le titre de Peci arii vikibo ka dovo i Jesu Keriso e pugewe ro merea xe Ajié, et complète cette œuvre par l'établissement du premier système de transcription écrite des langues kanakes, traditionnellement orales. Il expose sa méthode dans un article intitulé « Notes sur la traduction du Nouveau Testament en langue primitive, sur la traduction en houaïlou », paru dans la deuxième année de la Revue d'histoire et de philosophie religieuse à Strasbourg en mai-juin 1922.

Ensuite, le pharmacien et ethnologue amateur Maurice Lenormand, qui est également député de la Nouvelle-Calédonie et fondateur de l'Union calédonienne, reprend le travail de Maurice Leenhardt, qui fut l'élève à l'École des langues orientales. Il est ainsi l'auteur, en 1999, d'un dictionnaire drehu-français, fruit de sa thèse en linguistique soutenue à 85 ans.

Le système d'écriture mis en place localement pour les quatre langues d'évangélisation par les missionnaires, et en tout premier lieu celui du pasteur Leenhardt, ont été utilisés pour transcrire la plupart des langues jusque dans les années 1970. À cette date, ce système fut remis en question par les linguistes comme ne tenant pas suffisamment compte de la phonologie des langues. Il faut attendre 1979 et un ouvrage collectif dirigé par l'ethnologue et phonologue André-Georges Haudricourt, intitulé Les langues mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie et publié à l'initiative du bureau psycho-pédagogique de la direction de l'enseignement catholique, pour voir poser les bases du système d'écriture plus ou moins unanimement utilisé aujourd'hui. On peut également citer les travaux de[38] :

- Jacqueline de La Fontinelle sur l'ajië (La Langue de Houaïlou, 1976),

- Françoise Ozanne-Rivierre sur l'iaai (Le iaai, Langue mélanésienne d’Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), Phonologie, morphologie, esquisse syntaxique, 1976) et les langues de la région de Hienghène (en collaboration avec Haudricourt, Dictionnaire thématique des langues de la région de Hienghène (Nouvelle-Calédonie) : pije, fwâi, nemi, jawe - Précédé d'une phonologie comparée des langues de Hienghène et du proto-Océanien, 1982),

- Daniel Mirioux sur l'iaai (Tusi hwen iaai, Manuel de conversation thématique français-iaai, 2003),

- Jean-Claude Rivierre sur le cèmuhî notamment (La langue de Touho, Phonologie et grammaire du cèmuhî (Nouvelle-Calédonie), 1980),

- Claire Moyse-Faurie sur le drehu (Le drehu, langue de Lifou (Îles Loyauté), phonologie, morphologie, syntaxe, 1983) et le xârâcùù (Le xârâcùù, Langue de Thio-Canala (Nouvelle-Calédonie), Éléments de syntaxe, 1995).

- Isabelle Bril sur le nêlêmwa-nixumwak (Dictionnaire nêlêmwa-nixumwak-français-anglais, avec introduction grammaticale et lexiques, Peeters 2000 et Le nêlêmwa (Nouvelle-Calédonie): Analyse syntaxique et sémantique, Peeters 2002).

Néanmoins, le passage à l'écrit de ces langues orales a été critiqué tout d'abord par crainte que cela les mette en concurrence entre elles, l'écriture nécessitant la parution de livres elle-même conditionnée par la nécessité d'être vendus : ainsi l'édition d'ouvrages se limiterait aux langues comptant le plus de locuteurs, et donc en priorité aux quatre langues d'évangélisation (l'ajië, le drehu, le nengone et l'iaai) ou langues d'enseignement (les mêmes plus le paicî et sans l'iaai)[39]. D'autre part, l'aspect « phonocentriste » de la linguistique moderne des langues kanakes, privilégiant plus le son au dépens du sens, est critiqué pour avoir donné naissance à un système trop complexe pour être enseignés à des élèves du secondaire du fait de l'abondance de signes diacritiques[40].

Enseignement

Maurice Leenhardt a mis en place à partir de 1944 des enseignements en langues Océaniennes à l'École des langues orientales. Après sa retraite en 1953, son poste est repris tout d'abord par son fils Raymond (de 1947 à 1948 puis de 1953 à 1972) puis par Jacqueline de La Fontinelle, titulaire de la chaire de Houaïlou puis de celle des Langues Océaniennes à partir de 1972 et jusqu'à sa retraite en 1999.

Le drehu est enseigné à l'INALCO depuis 1973 par Wamo Haocas (à l'origine engagé comme répétiteur en langue ajië, alors que sa langue maternelle est bien le drehu), au sein de la chaire de « Houaïlou » transformée en 1977 en chaire de « Langues océaniennes ». Depuis la retraite de Jacqueline de La Fontinelle en 1999, le drehu reste la seule langue enseignée au sein de la section Langues Océaniennes de l'Institut, avec le tahitien et le bichelamar[41].

Localement, si l'enseignement des langues kanakes a été rejeté, autant dans le public que dans le privé, au profit du français à l'époque coloniale, les choses ont commencé à évoluer à la fin des années 1970 avec la mise en place de réflexions à ce sujet : on peut citer l'étude précédemment mentionnée d'Haudricourt et d'autres spécialistes à la demande de la DEC en 1979, ainsi que dans le public la création en 1978 d'un Centre territorial de recherche et de documentation CTRDP chargé d'envisager l'enseignement de langues vernaculaires et de produire la documentation adéquate, et d'une mission aux langues et cultures régionales auprès du Vice-rectorat. Cette première expérience est un échec, du fait du manque de motivation des hommes politiques (et même des dirigeants kanaks qui ne sont pas encore convaincus de l'importance d'un enseignement en langue mélanésienne) et des parents ainsi que de la faible formation des enseignants, qui plus est souvent nommés dans d'autres zones linguistiques que celle de leur langue maternelle.

Le tournant réel intervient durant les Événements des années 1980 (nom donné à la période d'affrontements entre indépendantistes et loyalistes, de 1984 à 1988), le FLNKS (et le « gouvernement provisoire de la Kanaky » qui lui est associé comme prélude à la création d'un État kanak indépendant) créent dans chacune des zones qu'ils contrôlent des « Écoles populaires kanakes » (EPK) afin de développer le sentiment d'« identité kanake » chez les jeunes et lutter contre « l'acculturation » française par le biais des langues kanakes. Avec l'instauration du statut Fabius-Pisani en 1985 et la création de quatre régions, celles contrôlées majoritairement par les indépendantistes (le Centre, le Nord et les Îles) vont alors largement subventionner les EPK qui acquièrent donc un statut officiel et organiser des stages destinés à sensibiliser et à former des locuteurs pour en faire des intervenants dans les écoles (stages confiés notamment aux linguistes, chercheurs au CNRS, Jean-Claude et François Rivierre en 1986). Cependant, le bilan des EPK est mitigé et a différé selon les régions : si certaines ont pu se maintenir à certains endroits plus longtemps que d'autre, et même après la signature des accords de Matignon en 1988 et l'établissement d'un « statu quo » entre partisans et opposants de l'indépendance, il n'en subsiste aujourd'hui plus qu'une, celle de Canala qui maintient une scolarisation dans les tribus pour les enfants de 2 à 9 ans tout en établissant des passerelles avec l'enseignement public à partir du cours moyen. En fait, la réussite des EPK a dépendu de la motivation des acteurs de la communauté locale, de la qualité de la formation des enseignants, du soutien financier des institutions et du maintien de relations avec l'enseignement public.

Après les Événements, les provinces Nord et Îles Loyauté ont continué autant que possible à financer les EPK subsistantes et ont développé de nouveaux programmes linguistiques et éducatifs, grâce à leur nouvelle compétence offerte par les accords de pouvoir modifier en partie les programmes du primaire pour que ceux-ci respectent mieux les réalités historiques et culturelles locales. Aux Îles, le plan « Enseignement intégré des langues maternelles » (EILM), élaboré en 1991 et entré en vigueur en 1994, semble avoir été plus ou moins couronné de succès. Dans le Nord, le plan « Paicî - Hoot ma Waap - Ajië - Xârâcùù » (PHAX) prévoit quant-à-lui d'instaurer cinq heures hebdomadaires en langues dans les écoles élémentaires (dont deux heures consacrées à l'éducation physique, deux autres à l'éducation artistique et la dernière à la géographie, à l'histoire et aux sciences), mais ce projet n'est pas suivi d'effets[39].

En 1992, le drehu, le nengone, le paicî et l'ajië accèdent au statut d'épreuves optionnelles pour le baccalauréat.

La défense et l'enseignement des langues kanakes sont parmi les principaux enjeux définis par l'accord de Nouméa :

« Les langues kanakes sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie.

Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanakes doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L'institut national de langues et civilisations orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans l'enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des formateurs.

Une Académie des langues kanakes, établissement local dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution. »

— Article 1.3.3[42]

Cette importance est confirmée dans la loi organique du 19 mars 1999 fixant le fonctionnement des institutions néo-calédoniennes, aux articles 140 et 215[43].