- Jardin du Luxembourg

-

Le jardin du Luxembourg est un jardin privé ouvert au public, situé dans le VIe arrondissement de Paris. Créé à partir de 1612 à la demande de Marie de Médicis[1], il a fait l'objet d'une restauration dirigée par l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin sous le Premier Empire. Il s'étend sur 23 hectares (21 ouverts au public) animés de parterres de fleurs et de sculptures[2]. Rendez-vous de prédilection de Parisiens, d'étudiants ou de promeneurs, il attire également des visiteurs du monde entier.

Les Parisiens l'appellent affectueusement le Luco.

Sommaire

Histoire

La création du jardin par Marie de Médicis

Au début du XVIIe siècle, le quartier qui s'étend au pied de la Montagne Sainte-Geneviève est composé de séminaires, couvents, collèges et hôtel particuliers, parmi lesquels celui du duc de Piney-Luxembourg. Lorsque Marie de Médicis décide de quitter le Palais du Louvre, elle pense à cette propriété où le jeune Louis XIII s'initiait à la chasse : on lâchait pour lui des marcassins dans le jardin. Les huit hectares de terrain qui entouraient la demeure permettaient à Marie de Médicis d'édifier le vaste jardin florentin dont elle rêvait. Le corps de logis n'étant pas digne de son rang, elle fait appel à l'architecte Salomon de Brosse pour qu'il édifie un palais inspiré du Palais Pitti de Florence. Pour la décoration, la Régente s'adresse à des artistes italiens, français et flamands. Ainsi, elle fait venir Pierre Paul Rubens à Paris en 1622 pour qu'il réalise vingt-quatre tableaux retraçant les principaux épisodes de sa vie ; treize seulement furent réalisés.

Le jardin s'ouvrait magnifiquement devant le nouveau palais, mais ne pouvait se prolonger dans la logique perspective de la façade puisque le couvent des Chartreux se dressait à peu de distance. Richelieu exerce des pressions qui permettent de repousser le mur d'une centaine de mètres, mais en dépit de son pouvoir, Marie de Médicis échoue à faire déplacer les religieux. C'est ainsi que le parc dû s'étendre sur un des flancs du palais. Ainsi, sur le plan de Gomboust, réalisé en 1629, la jardin s'étend sur 300 mètres à peine devant l'édifice, tandis que d'est en ouest, il occupe plus d'un kilomètre, depuis l'actuel Boulevard Saint-Michel jusqu'à l'actuel boulevard Raspail. C'est donc dans ce sens transversal que courait la grande allée qui, deux siècles plus tard, après la suppression de la partie occidentale du jardin, est à l'origine de la rue de Fleurus.

La réalisation du premier jardin est confiée à Jacques Boyceau, un des plus grands spécialistes de son époque. Les plantations commencent en 1612, dès le lendemain de l'achat des terrains. Au pied du palais, autour d'une fontaine centrale, Boyceau dessine une série de parterres symétriques. Pour faciliter l'admiration de ce travail, le jardin est entouré d'un double déambulatoire surélevé, qui adopte la forme d'une terrasse à l'italienne dessinée par l'ingénieur florentin Thomas Francine. Il faut près de dix ans pour reconstruire l'aqueduc romain d'Arcueil qui alimente la fontaine depuis Rungis, à onze kilomètres de là et qui porte désormais le nom d'aqueduc Médicis.

En 1635, André Le Nôtre réaménage les parterres, ne pouvant dérouler la grande perspective souhaitée vers le sud du fait de la persistance du couvent des Chartreux.

Après la mort de Marie de Médicis, en 1642, le Palais du Luxembourg, et donc le jardin, change de mains à de maintes reprises. En 1778, le Comte de Provence, frère de Louis XVI et futur Louis XVIII reçoit le Luxembourg. Pour financer les travaux de restauration du palais, endommagé par ses occupants successifs, il aliène le tiers ouest du jardin, qui incluait la vallée des philosophes, fréquentée par Rousseau en 1741 et la promenade des Soupirs, refuge des amoureux. C'est ainsi que l'on ouvre la rue du Luxembourg, aujourd'hui rue Guynemer, qui fixe la limite occidentale définitive du jardin.

La Révolution

A la Révolution, le palais étant transformé en prison (Danton, Desmoulins, Fabre d'Églantine, David, entre huit cents autres, y sont détenus), le jardin est à l'abandon, fréquenté seulement par les familles des prisonniers qui cherchent à communiquer avec les leurs. Le couvent des Chartreux est réquisitionné, le mur qui obstruait la perspective vers l'Observatoire est abattu et les 26 hectares que possédaient les religieux sont annexés. Le terrain perdu quelques années auparavant à l'ouest est ainsi récupéré au sud, atteignant l'actuel boulevard du Montparnasse. En 1795, c'est le Directoire qui prend place dans le palais. Les directeurs s'installent au Petit Luxembourg, sauf Barras qui occupa l'ancien appartement royal dans l'aile ouest.

Durant les premières années du XIXe siècle, Jean-François-Thérèse Chalgrin trace l'avenue de l'Observatoire sur les anciennes terres des Chartreux. Il remodèle aussi le jardin : il modifie les décorations florales telles que nous les connaissons aujourd'hui, les terrasses intermédiaires de Francine sont couvertes par un talus, des perrons donnent accès à l'unique terrasse restante, la grotte de Médicis est remodelée et le bassin est encadré de pelouses en demi-cercle. Au sud, il compense une dénivellation par la création d'un perron décoré de statues.

Après le coup d'État du 18 brumaire, le palais est affecté au Sénat de l'Empire. Napoléon Ier souhaite que le jardin soit dédié aux enfants ; le Luxembourg est alors aménagé en conséquence avec des kiosques, des jeux, et bientôt les premières voitures à chèvres.

À partir de 1836, des travaux d'agrandissement de l'hémicycle contraignent à déplacer les parterres d'une trentaine de mètres. Des bâtiments vétustes sont démolis, le mur d'enceinte du jardin est remplacé par des grilles, ce qui améliore la visibilité du palais. Les statues des reines remplacent les anciennes, trop dégradées, et Alphonse de Gisors fait construire une nouvelle orangerie.

Le Second Empire et les travaux haussmanniens

Sous le Second Empire, l'histoire du jardin est marquée par les travaux d'urbanisme du baron Haussmann. L'ouverture du boulevard Saint-Michel et de la rue de Médicis réduisent le jardin au nord-est. L'intention d'Haussmann était de laisser la grotte Médicis à son emplacement et ainsi de l'isoler sur une placette. Face aux protestations, elle est finalement démontée pierre par pierre et reconstruite et transformée en fontaine là où on peut l'admirer aujourd'hui. Un plan d'eau lui fait désormais office de miroir et la Vénus de la niche centrale est remplacée par Polyphème surprenant Galatée dans les bras d'Acis d'Auguste Ottin.

Au nord-ouest, la démolition du couvent des Filles du Calvaire et l'élargissement de la rue de Vaugirard opéré en 1845, amènent Gisors à recomposer les bâtiments entre le Palais du Luxembourg et le Petit Luxembourg. Les protestations redoublent quand, en 1865, pour le percement de la rue Auguste-Comte, est annoncé le projet de suppression de la pépinière, dont les terrains doivent être bâtis. Les promenades dans cette partie sud du jardin étaient particulièrement appréciées des Parisiens. Après une inspection sur place, Napoléon III arbitre en faveur des travaux.

Lors de la Commune de Paris, des fédérés sont fusillés au pied de la terrasse des Reines. Des impacts de balles en témoignent jusqu'en 1930.

Le XXe siècle

Sous l'Occupation, le Palais du Luxembourg est le siège de l'état-major de la 3e flotte aérienne allemande. L'occupant creuse alors deux blockhaus sous le jardin (l'un à l'est, l'autre à l'ouest du palais) et installe des barbelés dans le parc. Le jardin, qui est alors fermé au public, sert de parking aux véhicules et à l'artillerie allemande[3]. Le 25 août 1944, la 2e division blindée force les grilles de la rue Auguste-Comte et pénètre dans le jardin. Vers 17 heures, la reddition se produit. Le pavillon à croix gammée est descendu tandis que les Allemands déposent leurs armes dans la cour du palais. Après la Libération, le palais et le jardin sont remis dans l'état qu'on leur connait aujourd'hui[4].

Bâtiments

Situés au cœur du Quartier latin, regroupés dans l'enceinte d'une grille dont les pointes sont recouvertes de feuille d'or, les jardins accueillent plusieurs bâtiments classés :

- le Palais du Luxembourg où siège le Sénat, la chambre haute du Parlement, propriétaire du jardin dont il assure l'entretien (le jardin du Luxembourg est un jardin privé ouvert au public).

- le Petit Luxembourg, hôtel particulier contigu au précédent, résidence du Président du Sénat

- le Musée du Luxembourg, consacré à de grandes expositions temporaires d'art, réputées pour la qualité des œuvres présentées. On accède au palais et au musée par la rue de Vaugirard.

- l'Orangerie : plusieurs bâtiments se sont succédé. L'Orangerie actuelle, bâtie par Alphonse de Gisors en 1839, est située sur l'allée Delacroix. Elle abrite une collection de 180 plantes en caisse dont des agrumes, des palmiers-dattiers, des lauriers roses et des grenadiers. Certains bigaradiers, que l'on retrouve dans la partie du jardin dite « à la française » de mai à octobre, ont un âge estimé à 250 ou 300 ans[5]. L'été, l'Orangerie sert de salle d'expositions temporaires.

- l'ancien Hôtel de Vendôme, aujourd'hui occupé par l'école Mines ParisTech.

Organisation des jardins

Le jardin possède une partie « à la française » située dans l'axe du palais et des parties « à l'anglaise » du côté de la rue Guynemer. Entre les deux s'étend la forêt géométrique des quinconces. A ces trois zones bien différenciées s'ajoutent, au sud, les pelouses et un verger, conservatoire de pommologie de variétés anciennes et oubliées, situé face au lycée Montaigne, sur le côté de la rue Auguste-Comte.

L'ensemble du jardin, communément appelé « Luco » par les Parisiens, est parcouru d'allées permettant la promenade et la flânerie. L'une d'elles est évoquée dans un poème de Gérard de Nerval intitulé Une allée du Luxembourg :

- Elle a passé, la jeune fille [...]

- Parfum, jeune fille, harmonie...

- Le bonheur passait, il a fui !

On trouve des cultures de plantes de massifs destinées aux parterres du jardin et des serres abritant des plantes vertes et à fleurs destinées à la décoration des intérieurs du palais. Un rucher situé à proximité du Pavillon Davioud (porte Vavin) permet de s'initier à l'apiculture.

Sculptures et fontaines dans les jardins

Le jardin possède 106 statues[6], dont les suivantes :

- autour de la terrasse centrale, des statues de Reines de France et Femmes illustres, à commencer par Clotilde, lesquelles ont été choisie par Louis Philippe ;

- Une réduction en bronze de la statue de la Liberté offerte par Frédéric Auguste Bartholdi au musée en 1900, est installée dans le Jardin depuis 1906.

- Le Cri, l'Écrit est un monument en bronze commémorant l'abolition de l'esclavage qui a été installé en 2007 dans la partie est du Jardin.

- statues représentent des figures de la mythologie grecque, dont Le Triomphe de Silène de Dalou ;

- statues d'animaux ;

- statues de personnages illustres tels que

- Outre la fontaine centrale, le jardin comporte également deux fontaines ornées de sculptures : la Fontaine Médicis et le Monument à Eugène Delacroix d'Aimé-Jules Dalou.

Activités

Le jardin accueille des activités sportives : tennis, basket-ball, arts martiaux, ainsi que les phases finales du Championnat de France de jeu de paume, qui ont lieu le premier dimanche de septembre. Le terrain du Jeu de Paume du Sénat a accueilli les épreuves des Jeux olympiques d'été de 1900. Dans le coin nord-ouest, près de l'Orangerie, des joueurs d'échecs se rencontrent régulièrement, même en plein hiver, alors que ceux de bridge (trois tables) attendent les beaux jours pour pointer leur nez en milieu d'après-midi.

Des expositions de photographies sont régulièrement installées sur les grilles extérieures depuis 1997, d'autres types d'expositions sont également installées à l'intérieur du jardin comme en 2001 l'exposition du sculpteur Lucien Bénière. Dans le coin nord-est, le kiosque à musique est le cadre de concerts dont les programmes sont affichés tout au long de la belle saison. On donne aussi dans le jardin des représentations d'opéra. Des activités sont également proposées aux enfants : parc à jeux, promenades à dos de poney sur l'allée des ânes et théâtre de marionnettes. Jeunes et moins jeunes se retrouvent autour du bassin principal pour y faire évoluer des modèles réduits de bateaux télécommandés ou à voile.

Galerie

-

Jardin du Luxembourg. Monument de Chopin, de Henri Rousseau (1909)

-

Le Marchand de Masques, de Zacharie Astruc (1883)

-

Le Triomphe de Silène, de Aimé-Jules Dalou (1898).

-

La Bocca della verità, de Jules Blanchard (1871)

Au cinéma

- 1948 : Les trois mousquetaires de George Sidney avecGene Kelly

- 1959 : Charlotte et Véronique de Jean-Luc Godard

- 1975 : Le Locataire de Roman Polanski

- 2008 : Cliente de Josiane Balasko (scènes de rencontre entre Judith et Patrick)

- 2008 : Le Coach de Olivier Doran

Notes et références

- Un jardin né de la volonté de Marie de Médicis

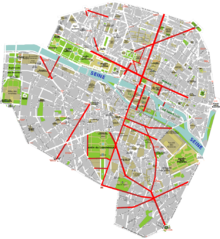

- Plan du Jardin du Luxembourg

- Ferdinand Dupuy, La Libération de Paris vue d'un commissariat de police, Librairies imprimeries réunies, 1944.

- Claude Mary et Carlos Zito, Le guide du jardin du Luxembourg, Éditions de la Manufacture, 1994, pages 12 à 22.

- http://www.senat.fr/visite/jardin/orangerie.html Site Internet du Sénat.

- http://www.senat.fr/visite/jardin/statues.html Site Internet du Sénat.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Le jardin du Luxembourg sur le site du Sénat ; voir en particulier une carte interactive des statues

Wikimedia Foundation. 2010.