- Géographie de la Vallée d'Aoste

-

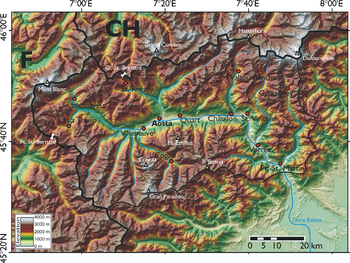

La Géographie de la Vallée d'Aoste présente les caractéristiques géographiques de la Vallée d'Aoste, la plus petite région d'Italie.

Sommaire

Données générales

La région historique et géographique de la Vallée d'Aoste correspond au territoire de l'actuelle région autonome Vallée d'Aoste, du Diocèse d'Aoste et du bassin versant de la Doire Baltée, à l'extrémité nord-occidentale de l'Italie.

Il jouxte au nord le Valais suisse, à l'ouest les département français de la Savoie et de la Haute-Savoie, au sud et à l'est le Piémont.

La région est entièrement montagneuse avec une altitude minimum de 345 mètres à Pont-Saint-Martin et une altitude maximum de 4 810 mètres (le Mont-Blanc), traditionnellement considéré comme le toit d'Europe. L'altitude moyenne est supérieure à 2 000 mètres.

Elle occupe une superficie de 3 263 mètres carrés, délimitée par un périmètre montagneux où se trouvent tous les sommets plus hauts de 4 000 mètres des Alpes italiennes : le Mont-Blanc à l'ouest, le massif du Mont-Rose au nord-est, le massif du Grand Paradis au sud et le massif du Grand-Combin (entièrement en territoire suisse) au nord.

Les coordonnées géographiques des extrémités de la région sont :

- nord - qui correspond à la Tête Blanche (3 724 mètres), sommet du Valpelline, à la frontière avec la Suisse ;

- ouest - qui correspond à l'Aiguille des Glaciers (3 817 mètres), sommet du Massif de Tré-la-Tête, à la frontière avec la France ;

- est - près du Mont Mars (2 600 mètres), dans les préalpes biellaises (Biella), à la frontière avec le Piémont ;

- sud - près de la Pointe de la Galise (3 345 mètres), sommet des Alpes grées, à la frontière avec la France et le Piémont.

Géologie

Le territoire valdôtain a été fortement intéressé par les processus de formation de la chaîne des Alpes, qui présente ici ses sommets les plus élevés. Près de Courmayeur passe le front pennidique, une ligne de faille où, par le glissement entre la plaque éuropéenne et la plaque africaine, eut lieu la formation des Alpes.

Orographie

Montagnes

Le légendaire Mont Cervin

Le Mont-Blanc

Le Mont-Blanc

Les montagnes valdôtaines sont célèbres. Elles s'égrènent tout au long du périmètre de la région, et se divisent en grées et pennines à la hauteur du Col Ferret.

Plus précisément, au nord, le long de la frontière avec le Valais, se trouvent les Alpes du Grand-Combin, les Alpes du Weisshorn et du Cervin et les Alpes du Mont-Rose, qui appartiennent aux Alpes pennines.

À l'ouest, le long de la frontière française, se trouvent les Alpes du Mont-Blanc, qui font partie des Alpes grées.

Au sud, à la limite avec le Piémont, on trouve les Alpes du Grand-Paradis, qui font partie elles aussi des Alpes grées.

À l'est, enfin, se trouvent les Alpes biellaises, qui appartiennent aux Alpes pennines.

Les sommets valdôtains ont été le théâtre des exploits de l'alpinisme, avec la conquête du Mont-Blanc (1786) ou celle du Cervin (1865), jusqu'à nos jours.

Aujourd'hui les montagnes sont aussi une destination touristique, pour se dédier à la pratique de la randonnée et à l'alpinisme.

Plusieurs sommets valdôtains dépassent les 4 000 mètres d'altitude, en voici la liste :

- Mont-Blanc - 4 810 mètres ;

- Mont Blanc de Courmayeur - 4 784 mètres ;

- Liskamm oriental - 4 527 mètres ;

- Liskamm occidental - 4 481 mètres ;

- Cervin - 4 487 mètres ;

- Pic Louis-Amedée - 4 470 mètres ;

- Mont Maudit - 4 468 mètres ;

- Ludwigshöhe - 4 342 mètres ;

- Tête Noire (en allemand Schwarzhorn) - 4 322 mètres ;

- Dôme du Goûter - 4 306 mètres ;

- Nez du Liskamm - 4 272 mètres ;

- Grand pilier d'Angle - 4 234 mètres ;

- Castor - 4 221 mètres ;

- Pyramide Vincent - 4 215 mètres ;

- Pointe Walker (Grandes Jorasses) - 4 206 mètres ;

- Pointe Whymper (Grandes Jorasses) - 4 180 mètres ;

- Dent d'Hérens - 4 179 mètres ;

- Balmenhorn - 4 167 mètres ;

- Breithorn Occidental (Breithorn) - 4 165 mètres ;

- Breithorn Central (Breithorn) - 4 156 mètres ;

- La Corne de la Dent d'Hérens - 4 148 mètres ;

- Breithorn Oriental (Breithorn) - 4 141 mètres ;

- Aiguille Blanche de Peuterey - 4 112 mètres ;

- Pointe Croz (Grandes Jorasses) - 4 108 mètres ;

- Breithornzwillinge (Breithorn) - 4 143 mètres ;

- Grande Rocheuse - 4 102 mètres ;

- Pollux - 4 091 mètres ;

- Pointe Félik - 4 088 mètres ;

- Rocher Noir (Breithorn) - 4 065 mètres ;

- Gendarme crochu de la Dent d'Hérens - 4 075 mètres ;

- Mont Brouillard - 4 069 mètres ;

- Pointe Marguerite (Grandes Jorasses) - 4 065 mètres ;

- Grand Paradis - 4 061 mètres ;

- Aiguille de Bionnassay - 4 052 mètres ;

- Pointe Giordani - 4 046 mètres ;

- Pointe Hélène (Grandes Jorasses) - 4 042 mètres ;

- l'Épaule de la Dent d'Hérens - 4 040 mètres ;

- Roc - 4 026 mètres ;

- Dent du Géant - 4 014 mètres ;

- Pointe Baretti - 4 013 mètres ;

- Piton des Italiens - 4 003 mètres ;

Les autres sommets valdôtains importants sont :

- Mont Grivola - 3 969 mètres ;

- Mont Émilius - 3 559 mètres ;

- Pointe Tersive - 3 513 mètres ;

- Pic de Luseney - 3 504 mètres ;

- Pic Vannetta - 3 361 mètres ;

- Grande Rochère - 3 326 mètres ;

- Pic de Nona - 3 142 mètres

Cols

Au Val d'Aoste, une région montagneuse et de frontière, les voies de communication alpines, les cols, ont toujours joué un rôle-clé. Aujourd'hui encore, malgré la présence des tunnels, ils gardent leur importance non seulement d'un point de vue historique et géographique, mais aussi traditionnel et touristique.

Les cols principaux reliant le Val d'Aoste aux vallées adjacentes sont :

- Col du Petit-Saint-Bernard vers la Savoie (France);

- Col du Grand-Saint-Bernard vers le Val d'Entremont, au Valais (Suisse).

D'autres cols importants sont :

- Col du Bätt

- Col Carrel

- Col Collon

- Col Ferret

- Fenêtre de Champorcher

- Col de Joux

- Col du Lys

- Col de la Grande Mologne

- Col du Nivolet

- Col d'Olen

- Pas des Salati

- Col d'Arpy

- Col de la Seigne

- Col du Théodule

- Col de Valdobbia

La communication avec les régions adjacentes est assûrée, outre que par les cols, par le Tunnel du Mont-Blanc et le Tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Vallées latérales

La Vallée d'Aoste est traversée par la Doire Baltée, qui se jette dans le Pô. Elle est une vallée glaciaire (en forme de 'U'), fermée plusieurs fois par des cluses et par les restes d'anciennes moraines.

À partir de la vallée centrale, des vallées latérales s'ouvrent d'une part et d'autre.

De la haute vallée vers la basse vallée on rencontre ces vallées latérales :

- vallées à la gauche orographique (appelée adret par les Valdôtains)

- Val Ferret ;

- Combe de Vertosan ;

- Vallée du Grand-Saint-Bernard ;

- Valpelline ;

- Vallon de Saint-Barthélemy ;

- Valtournenche ;

- Val d'Ayas ;

- Vallée du Lys, ou Vallée de Gressoney ;

- vallées à la droite orographique (appelée envers par les Valdôtains)

- Val Vény

- Vallon de La Thuile

- Valgrisenche

- Val de Rhêmes

- Valsavarenche

- Val de Cogne, qui se divise en trois vallées :

- Valnontey

- Vallon de Grauson

- Vallon de l'Urtier

- Valleille

- Val Clavalité

- Vallée de Champdepraz

- Vallée de Champorcher

La haute vallée centrale à partir de Morgex jusqu'au massif du Mont-Blanc est appelée aussi Valdigne, qui comprend donc aussi le Val Ferret, le Val Vény et le Vallon de La Thuile.

Hydrographie

Glaciers

4% environ de la superficie valdôtaine est recouverte par des glaciers, qui sont presque au nombre de 200. Toutefois, au cours des dernières décennies ils sont en train de se retirer.

Les glaciers les plus importants sont :

- Le Glacier de la Brenva dans le massif du Mont-Blanc ;

- Le glacier du Château blanc, bien visible depuis Aoste et la moyenne vallée ;

- Le Glacier des Grandes Murailles dans les Alpes pennines ;

- Le Glacier du Lys dans les Alpes pennines ;

- Le Glacier du Miage dans le massif du Mont-Blanc ;

- Le Glacier du Ruitor au pied de la Tête du Ruitor ;

- Le Grand glacier de Verraz au fond du val d'Ayas.

Fleuves et torrents

La Doire Baltée traverse entièrement la Vallée d'Aoste de l'ouest à l'est. Elle naît du Glacier de la Brenva, au Val Vény, mais prend son nom à la confluence entre la Doire de Ferret, qui descend du Glacier de Pré de Bar et la Doire de Vény (du Glacier du Miage). Elle reçoit ensuite les eaux de tous les torrents des vallées latérales, côtoie la ville d'Aoste et poursuit son cours à travers la basse vallée, caractérisée par des rapides et des cluses, jusqu'à la plaine du Pô, au Piémont. Elle se jette dans le Pô près de Crescentino.

Les principaux affluents de la Doire Baltée sont :

- Doire de Valgrisenche - affluent de droite, descend du valgrisenche et conflue près d'Arvier ;

- Doire de Rhêmes - affluent de droite, descend du Val de Rhêmes et conflue dans le Savara près d'Introd ;

- Savara - affluent de droite, descend du Valsavarenche et conflue près d'Introd ;

- Grand Eyvia - affluent de droite, descend du val de Cogne et conflue près d'Aymavilles ;

- Buthier - affluent de gauche, descend du Valpelline et conflue près d'Aoste ;

- Marmore - affluent de gauche, descend du Valtournenche et conflue près de Châtillon ;

- Chalamy - affluent de droite, descend de la Vallée de Champdepraz et conflue près de Verrès ;

- Évançon - affluent de gauche, descend du Val d'Ayas et conflue près de Verrès ;

- Ayasse - affluent de droite, descend de la Vallée de Champorcher et conflue à Hône ;

- Lys - affluent de gauche, descend de la Vallée du Lys et conflue près de Pont-Saint-Martin

Lacs

En Vallée d'Aoste il n'y a pas de lacs de dimensions remarquables.

Les lacs valdôtains sont surtout artificiels pour la production d'énergie hydroélectrique.

- Lac de Place-Moulin, à Bionaz ;

- Lac de Beauregard, au Valgrisenche ;

- Lac de Tsignanaz, au Valtournenche.

Les lacs naturels alpins se trouvent surtout entre 2000 et 2 700 mètres d'altitude, dans des cuvettes formées par l'érosion glaciaire. Les plus importants sont :

- Lac de Verney, dans le haut vallon de La Thuile ;

- Lac Misérin, dans la vallée de Champorcher ;

- Lac d'Arpy, dans la commune de Morgex ;

- Lac de Chamolé, en amont de Pila

Climat

Le climat valdôtain est typiquement alpin, caractérisé par des étés frais et des hivers froids. La vallée centrale de la Doire Baltée est la seule à jouir de conditions climatiques plus mitigées. Pendant l'hiver on assiste à des fortes chutes de neige, mais les précipitations sont assez pauvres au cours de l'année. Pour pallier cet inconvénient, des gros canaux d'irrigation nommés Rûs ont été creusés depuis le haut Moyen Âge et exercent leur fonction encore de nos jours.

Voici les données recueillies dans huit stations météorologiques valdôtaines :

Lieu alt TMA TME TMI préc JP Aoste (place Plouves) 583 10,9 21,3 0,6 - - Brusson 1338 6,3 16,7 - 4,3 - - Courmayeur (ham. Dolonne) 1220 7,8 17 - 0,9 - - Gressoney-La-Trinité (loc. d'Ejòla) 1850 4 12,7 - 3,6 - - Gressoney-Saint-Jean

(ham. Bieltschòcke)1400 4,6 13,8 - 4,8 - - Nus (Vallon de Saint-Barthélemy) 1933 6,1 14,6 - 1,2 - 72 Breuil (Plateau Rosa) 3488 - 5,8 1 - 11 - - Valpelline 950 8,7 16,8 0,4 - - Lieu = Station météorologique ; alt = altitude ; TMA = Températura moyenne annuelle en °C ; TME = Température moyenne estivale en °C ; TMH = Température moyenne hivernale en °C ; préc = précipitations annuelles en millimètres ; JP = Jours de pluie en un an. Températures à Aoste

Mois Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année Températures maximales à Aoste (°C) 4,5 7,0 11,5 15,4 20,9 24,1 26,7 24,7 20,8 14,5 8,4 5,5 15,3 Températures minimales à Aoste (°C) -3,2 -0,8 2,8 6,5 10,5 13,6 15,8 14,3 12,0 6,8 1,8 -1,4 6,6 Aires protégées

- Voir lien externe au fond de l'article

Pour sauvegarder le patrimoine naturel du Val d'Aoste, la richesse et la variété de son environnement, la création d'aires protégées s'est imposée au cours du dernier siècle.

Le statut spécial en vigeur en Vallée d'Aoste prévoit une section autonome du corps forestier d'État, jouissant d'une large possibilité d'autogestion. Cela permet aux autorités régionales un contrôle très approfondi du territoire, afin d'en garantir la protection et la sauvegarde.

Parcs nationaux et naturels

Le Parc national du Grand-Paradis a été l'un des premiers réserves naturelles d'Italie et exprime par antonomase la notion d'aire protégée, pour la valorisation et la sauvegarde des ressources environnementales. La richesse de sa flore et de sa faune attire aujourd'hui beaucoup de touristes.

Le Parc naturel du Mont-Avic est un parc régional créé en 1989 afin de préserver l'écosystème de la Vallée de Champdepraz, encore vierge, de la présence humaine et du tourisme de masse.

Jardins botaniques alpins

- Jardin alpin Chanousia, au col du Petit-Saint-Bernard ;

- Jardin alpin Saussurea, au pavillon du Mont Fréty, en amont de Courmayeur, dans le massif du Mont Blanc ;

- Jardin alpin Paradisia, au Valnontey;

- Jardin alpin du château Savoie, près du château de Gressoney-Saint-Jean.

Réserves naturelles

Sur le territoire ont été créées des réserves naturelles régionales :

- Réserve naturelle Côte de Gargantua : pour la protection d'une moraine latérale du glacier qui creusa la vallée de la Doire Baltée. Son nom dérive d'une légende locale, selon laquelle un gros orteil de Gargantua est enterré sous la moraine ;

- Réserve naturelle Lac de Ville : pour la protection du lac du même nom dans la commune de Challand-Saint-Victor, et de sa faune ;

- Réserve naturelle Les Îles : situé à la confluence entre le torrent Saint-Marcel et la Doire Baltée ;

- Réserve naturelle Lolair : dans la commune d'Arvier, à l'embouchure du Valgrisenche ;

- Réserve naturelle Lozon : pour la protection d'un lac situé sur un terrasse naturelle à 1 520 mètres, dans la commune de Verrayes ;

- Réserve naturelle de Marais : comprenant une portion de la Doire Baltée entre Morgex et La Salle ;

- Réserve naturelle du Mont-Mars : pour la protection d'une partie du versant valdôtain du Mont Mars ;

- Réserve naturelle Étang de Holey : une aire humide dans la commune de Pont-Saint-Martin ;

- Réserve naturelle Tzatelet : à la confluence entre le Valpelline et la vallée centrale.

Arboretums et parcs monumentaux

- Parc « Abbé Joseph-Marie Henry », à Courmayeur (lieu-dit Plan Gorret) ;

- Arboretum « Abbé Pierre-Louis Vescoz », à Verrayes (lieu-dit Pointys) ;

- Arboretum « Borna di laou », à Verrès (lieu-dit Saint-Gilles) ;

- Parc du château Passerin d'Entrèves, à Châtillon (entrée rue Gervasone) ;

- Arboretum « Lo parque d'Euntrebeun », sur la colline d'Aoste (lieu-dit Entrebin)

Géographie anthropique

Article détaillé : Communautés de montagne valdôtaines.Le territoire du Val d'Aoste est subdivisé en huit Communautés de montagne, ayant pour but la sauvegarde et le développement des richesses et des particularités culturelles, linguistiques et environnementales :

- Communauté de montagne Valdigne - Mont-Blanc - qui occupe la haute vallée, appelée aussi Valdigne ;

- Communauté de montagne Grand-Paradis - qui regroupe les vallées sur la droite orographique vers le Grand-Paradis ;

- Communauté de montagne Grand-Combin - pour les communes du Valpelline et de la Vallée du Grand-Saint-Bernard ;

- Communauté de montagne Mont-Émilius - pour les communes de la plaine d'Aoste (sauf Aoste) ;

- Communauté de montagne Mont-Cervin - qui regroupe les communes du Valtournenche, dominé par le Cervin ;

- Communauté de montagne Évançon - pour les communes du Val d'Ayas ;

- Communauté de montagne Mont-Rose - qui regroupe les communes de la basse Vallée du Lys et de la Vallée de Champorcher ;

- Communauté de montagne Walser - haute vallée du Lys - pour la sauvegarde du particularisme walser des communes de la haute Vallée du Lys.

Bibliographie

- (fr) Bernard Janin, Le Val d'Aoste: Tradition et Renouveau, éd. Musumeci (Quart) - (1976)

- (fr) Augusta Vittoria Cerutti Le Pays de la Doire et son peuple Musumeci éditeur, Aoste (ISBN 88-7032-746-9)

Voir aussi

Liens internes

- Vallée d'Aoste

- Géographie de l'Italie

- Histoire de la frontière sur le mont Blanc

- Communautés de montagne valdôtaines

Liens externes

- (fr) (it) Les zones humides de la Vallée d'Aoste

- (fr) (it) (en) (de) Les aires protégées de la Vallée d'Aoste sur www.parks.it

Wikimedia Foundation. 2010.