- Béguinages flamands

-

Béguinages flamands *

Patrimoine mondial de l'UNESCO Béguinage de Courtrai Pays  Belgique

BelgiqueSubdivision Région flamande, Provinces d'Anvers, Limbourg, Flandre orientale, Flandre occidentale et Brabant flamand Type Culturel Critères (ii) (iii) (iv) Numéro

d’identification855 Zone géographique Europe et Amérique du Nord ** Année d’inscription 1998 (22e session) * Descriptif officiel UNESCO

** Classification géographique UNESCOmodifier

Le terme de béguinage peut désigner soit une communauté autonome de religieuses (les béguines), en particulier en Europe du nord, soit un ensemble de bâtiments intégrés, généralement construits autour d'une cour arborée, hébergeant une telle communauté, et comprenant non seulement les installations domestiques et monastiques, mais aussi des ateliers utilisés par la communauté, et une infirmerie.

En Flandre ― que nous entendons ici au sens moderne, à savoir la moitié nord de la Belgique actuelle ―, à la différence du reste de l’Europe, des communautés de béguines ont pu, pour un certain nombre de raisons, se développer très largement et disposer d’effectifs suffisants pour construire des cités à part (les béguinages), y vivre et se maintenir, avec des hauts et des bas, au fil des siècles, jusqu’à l’époque contemporaine. Abstraction faite de trois béguinages aux Pays-Bas, d'un béguinage à Liège[note 1], la Flandre est sera la seule région d’Europe où de vastes béguinages au sens second, véritables villes en miniature vont se développer. Certains ont été conservés, plus ou moins intacts. Il en subsiste vingt-sept, sur les quelque quatre-vingts qui existaient autrefois, et il est peu de villes flamandes, grandes ou moyennes, qui n’aient leur begijnhof.

Le béguinisme s’est totalement éteint en Flandre, et il n’y a plus aujourd’hui de communautés de béguines[1] ; les béguinages ont reçu d’autres affectations.

Depuis 1998, treize béguinages de Flandre sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sommaire

Singularité du béguinisme dans les Pays-Bas du sud

Après que les germes en eurent été semés en Principauté de Liège à la fin du XIIe siècle, le béguinisme se développa en Flandre, comme ailleurs en Europe, au début du XIIIe siècle. Le propos des communautés de béguines était d’offrir une structure communautaire durable à des groupes nombreux de femmes seules, désireuses, dans l’esprit de mysticisme et de frugalité apostolique de cette époque, de mener une vie pieuse et contemplative, et de parvenir, par l’abnégation et la pénitence, à s’unir avec le Sauveur, mais souhaitant en même temps garder une certaine autonomie, ne pas s’engager pour la vie par des vœux définitifs, et rester économiquement actives. Les couvents, seule possibilité jusque-là de mener une vie contemplative dans un environnement sécurisé, se trouvant saturés [note 2], le béguinisme sera, à partir du XIIIe siècle, la structure apte à répondre à la demande nouvelle et à permettre à des femmes qui, tout d’abord, s’étaient installées individuellement à proximité d’une église, d’un couvent ou d’un hospice, à se regrouper et à mener une vie commune dans un même immeuble ou ensemble d’immeubles, puis, plus tard, à s’organiser en réseau.

Le mouvement, à mesure qu’il se répandait en Europe occidentale et centrale, donnait lieu à une suspicion d’hérésie et suscita les réserves de l’église, jusqu’à entraîner l’interdiction, lors du concile de Latran de 1215, de toute nouvelle congrégation monastique. Dans quasi toute l’Europe, les béguines n’eurent dès lors d’autre choix que d’entrer dans un ordre reconnu ― chez les cisterciens ou les franciscains.

Dans les Pays-Bas méridionaux, le béguinisme apparaît avoir pu se soustraire à cet interdit de l’église. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait. Contrairement au reste de l’Europe, et sans doute sous l’effet notamment du haut degré d’urbanisation du comté de Flandre et du duché de Brabant, les béguines flamandes eurent tôt cessé de mener une vie errante et peu structurée, et tendirent progressivement vers une institutionnalisation de leur mouvement. Ce processus d’institutionnalisation, qui se matérialisa, à partir de 1230, par le regroupement dans un même lieu, par une hiérarchisation des communautés (avec l’élection par chaque groupe de béguines d’une responsable), et par la rédaction de statuts, série de règles précises préalablement soumises pour approbation à l’évêque, rendait le mouvement béguinal plus acceptable pour l’église, car plus contrôlable. La stade ultime de ce processus est la constitution de cités à part, coupées du reste de la ville par un haut mur d’enceinte, et érigées en paroisses autonomes ayant leurs propres curés, jouissant de privilèges, et disposant de leurs propres sources de revenus (vide supra).

Dans le diocèse de Liège, où pourtant le mouvement béguinal avait pris naissance (à Liège, Nivelles, et Oignies, près de Namur), les béguines, moins nombreuses qu’en Flandre, continuèrent à vivre éparses dans la ville ou ensemble dans des maisons communautaires près des hôpitaux et des églises, sans réussir à constituer de véritables béguinages, le béguinage de Saint-Christophe à Liège faisant exception.

En outre, contrairement au clergé des Pays-Bas du nord, où les évêques appliquèrent avec rigueur les prescriptions du concile de Vienne de 1312, les évêques de Cambrai, de Liège, de Tournai et d'Utrecht s’efforcèrent de démontrer l’orthodoxie des béguines dans leurs diocèses, notamment en rédigeant en 1320, à l’attention du pape Jean XXII, un rapport sur l’état de la foi dans les béguinages, dont les conclusions étaient très favorables.

Les béguines flamandes, sédentarisées, n’erraient et ne mendiaient pas, contrairement à leurs consœurs rhénanes par exemple, mais travaillaient. La condition pour devenir béguine était d’être veuve ou non mariée, et d’être capable de subvenir à ses besoins. L’oisiveté était proscrite, y compris pour les béguines fortunées qui n’avaient pas besoin de travailler pour vivre. La plupart des béguines effectuaient des travaux de tissage, de filage, de couture ou de blanchissage.

Genèse des cités béguinales

Aux Pays-Bas, comme il a été décrit ci-dessus, les béguines finirent par s’organiser dans de petites cités à part, appelées béguinages. L’autorité ecclésiastique en effet poussait à un regroupement plus strict de ces femmes pieuses. Certaines vivaient encore éparpillées dans la ville, séparées du groupe auquel elles voulaient appartenir ; pour y remédier, et pour les préserver en même temps des influences du siècle et des tendances hérétiques, les Dominicains plus particulièrement s’efforcèrent de les regrouper, tout d’abord dans des maisons de béguines, au départ desquelles elles pouvaient se rendre en commun aux offices et à leurs réunions, ensuite, pour éviter ces déplacements, et pour faire face au nombre croissant de candidates, dans des béguinages, c'est-à-dire dans des cités à part, formant paroisses autonomes, avec église séparée, cimetière propre, curé, et statuts diocésains propres. Cette cité-béguinage, ultime étape dans le développement du béguinisme aux Pays-Bas et en Flandre, naquit au milieu du XIIIe siècle. Souvent, il s’agit de cités encloses d’un mur d’enceinte, dotées d’une église et d’une infirmerie, et auxquelles donnait accès un portail d’entrée étroitement surveillé. Elles furent généralement construites hors les murs des villes médiévales; à quelques occasions, elle servirent de point d’appui à des armées étrangères venues assaillir ces villes (la crainte que cela ne se produisît incita les défenseurs de la ville d’Anvers en 1542, alors que les troupes de Martin van Rossum la menaçaient, à incendier préventivement le béguinage, situé alors en dehors des remparts. Celui-ci fut promptement reconstitué intra muros).

Organisation hiérarchique des béguinages

À la tête d’un béguinage se trouvait la grande-maîtresse (magistra, néerl. grootmeesteresse) ou Grande-Dame (Grootjuffrouw). Élue par les maîtresses, elle était chargée de faire respecter les statuts et de contrôler l’organisation générale. Certains grands béguinages pouvaient en avoir plusieurs[note 3].

La grande-maîtresse se faisait assister par un ou plusieurs mambours[note 4], agents masculins chargés d’effectuer les transactions financières en vue de l’acquisition de propriétés et, le cas échéant, de mener des affaires en justice au nom du béguinage. Il était en effet interdit aux béguines de poursuivre de telles activités.

Au second rang on trouve la maîtresse de l’hôpital. Celle-ci avait notamment dans ses attributions la gestion de la caisse[note 5], appelée aussi table du Saint-Esprit, laquelle était alimentée, outre par les modestes contributions hebdomadaires des béguines, par des donations et des legs, et qui permettait de financer le séjour à l’infirmerie des béguines nécessiteuses qui en raison de maladie ou de vieillesse n’étaient plus en mesure de subvenir à leurs besoins.

Vient ensuite la maîtresse de l’église, la sacristaine, à qui étaient confiés l’entretien et les dépenses de l’église. Elle dirigeait aussi la chorale, destinée à donner du lustre aux offices, et les exercices spirituels.

La concierge du béguinage faisait partie également de ce second rang. Main-courantière du béguinage, son rôle était de surveiller les mouvements d’entrée et de sortie des béguines, des livreurs de matériaux et de vivres, des visiteurs et des travailleurs externes.

Au troisième rang se situent les maîtresses des convents : elles étaient responsables du bon ordre général, du respect des règles et du bon fonctionnement dans le convent qui leur a été attribué, et, s’il s’agissait d’un convent de novices, de la formation de celles-ci. Ces règles, qui peuvent avoir été prescrites par le fondateur, comprennent des devoirs de prière ou des exercices religieux en mémoire du fondateur et de sa famille.

Chez les béguines elles-mêmes existaient également des degrés de situation. Il y avait tout d’abord les béguines propriétaires de leur propre maison, soit qu’elles l’avaient fait construire par leurs moyens propres, soit qu’elles avaient acquis une maison existante à l’occasion d’une vente publique dans le béguinage. Le titre de propriété valait pour la vie ; après le décès de la béguine, la maison revenait à la communauté, qui la remettait en vente. Venaient ensuite les béguines locataires d’une chambre dans un des grands immeubles, dont elles devaient assumer elles-mêmes l’entretien. Enfin, il y avait les béguines dépourvues de revenus propres et les novices, qui étaient hébergées dans les maisons communes: les convents, et devaient travailler pour subvenir à leurs besoins; néanmoins, elles recevaient des aides pour l’achat de nourriture et de bois de chauffage[note 6].

Cette hiérarchie déterminait l’ordre de préséance dans l’église. Lors des offices, les grandes-maîtresses prenaient place tout à l’avant, suivies des maîtresses, des béguines propriétaires, puis des béguines sans fortune et des novices.

Histoire des béguinages de Flandre

Moyen Âge

Le mouvement béguinal ne naquit pas dans le Comté de Flandre, mais dans le diocèse de Liège, lorsqu’à la fin du XIIe siècle, des femmes mues par le même élan de dévotion se groupèrent autour d’une figure charismatique, pour s’organiser et mener une activité commune ― à Liège d’abord, autour de l’hôpital Saint-Christophe, puis à Oignies, non loin de Namur, autour de la personne de Marie d'Oignies, à Huy, autour d’Yvette de Huy, et à Nivelles, autour d’Ida de Nivelles. Mais il ne s’agissait encore que de communautés de béguines, non de véritables béguinages, que l’on ne réussit pas à constituer de manière durable dans le diocèse de Liège excepté celui de Saint-Christophe à Liège même.

À la première floraison du béguinisme au XIIIe siècle succéda une période de déclin au XIVe siècle. L’épidémie de peste et le recul démographique qu’elle provoque, la Guerre de Cent Ans, aux effets délétères sur l’activité économique, en particulier sur l’industrie drapière en Flandre, le climat religieux, affecté par le schisme d’Occident, et les toujours présentes suspicions d’hérésie à l’endroit des béguines, ravivées en Flandre par les accusations de Ruusbroec, expliquent ce déclin. Il ne sera fondé durant cette période qu’un seul nouveau béguinage, celui de Hoogstraten.

Le XVe siècle verra un temporaire rétablissement de l’ordre béguinal. Les béguinages, communautés auto-suffisantes ayant des revenus propres, sont désormais des institutions intégrées dans la société. Chaque béguine était censée subvenir à ses propres besoins, et les communautés de béguines, exonérées d’impôts[note 7], bénéficiaient de donations et de legs. Chaque béguinage était doté d’une infirmerie, incarnation de l’idéal apostolique de charité et de solidarité, où sont prises en charge les béguines malades ou âgées.

Guerres de religion

Les guerres de religion du XVIe siècle furent très néfastes au béguinisme. Nombre de béguinages furent saccagés ou détruits: notamment le Grand Béguinage de Malines en 1578, et celui de Bruxelles l’année suivante.

Dans les Pays-Bas du nord, la diffusion de la Réforme signa quasiment l’arrêt de mort du béguinisme. Des béguinages du nord ne purent se maintenir que ceux de Bréda et d’Amsterdam.

Restauration de l’autorité catholique et Contre-réforme

Dans le sud, le mouvement cependant parvint à se redresser, d’abord sous l’impulsion de Nicolaas[note 8] van Essche, (1507-1578), originaire de Bois-le-Duc et devenu curé de béguinage dans la ville de Diest. Son action, qui prit valeur d’exemple dans le reste de la Flandre, consista à édicter de nouveaux statuts, à restaurer le caractère clos de son béguinage et à limiter le commerce avec l’extérieur, à rétablir une attitude spirituelle faite de dépouillement et de prière, et à généraliser un habit noir uniforme en remplacement de l’habit gris.

De grande importance furent également les réformes menées par Jean Hauchinus, archevêque de Malines à partir de 1583. Il rédigea un règlement uniforme, applicable dans tous les béguinages de son diocèse, et sera imité en cela par les autres évêques de Flandre. Ce règlement, en plus de préciser des normes et coutumes existantes, comportait quelques nouveautés, comme l’obligation faite aux béguines de célébrer toutes les fêtes religieuses importantes[note 9], le devoir d’obéissance à la direction du béguinage, et l’instauration d’un contrôle régulier de chaque béguinage par l’évêque ou son représentant.

La Contre-réforme est une période faste pour le béguinisme. Le nouvel essor de la religiosité entraîne une forte augmentation des donations et des adhésions : au Grand Béguinage de Louvain, le nombre de béguines passa du simple au quadruple, pour atteindre 200 personnes. On estimé à cinq pourcent la proportion de femmes qui au milieu du XVIIe siècle avaient adopté le béguinat. Il s’ensuivit une fébrile activité de construction, les habitations en torchis faisant place à des maisons de pierre, les églises gothiques des béguinages se dotant d’ornements baroques, et plusieurs béguinages s’agrandissant d’une parcelle ou ajoutant une rue à leur périmètre. La plupart des maisonnettes de béguines visibles aujourd’hui datent de cette époque.

Époque autrichienne

L’époque autrichienne, ainsi qu’il est convenu d’appeler la période de domination des Habsbourg dans les Pays-Bas du sud entre 1713 et 1794, fut peu propice aux béguines. La propagation des idées des Lumières entraîna une baisse des adhésions et, par conséquent, des donations de la part de béguines fortunées. De surcroît, l’impératrice Marie-Thérèse décida de lever un impôt extraordinaire sur les biens de l’Église, ce qui acheva de ruiner nombre de béguinages, qui furent contraints de louer des immeubles devenus vacants à des non religieux.

La suppression de plusieurs couvents, ordonnée sous Joseph II, profita en retour aux béguinages: les religieuses chassées, contraintes de se reloger ailleurs, vinrent accroître les effectifs de béguines.

Régime français

La victoire de Fleurus en 1794 permit aux républicains français d’étendre leur domination sur les Pays-Bas autrichiens. En 1795, tous les ordres monastiques furent abolis et la prise en charge des indigents et malades fut confiée aux Commissions des Hospices civils placées sous l’autorité communale. En ce qui concerne les béguinages pouvaient alors se produire deux cas de figure: soit le béguinage était considéré comme une communauté religieuse, et il sera donc aboli et ses biens immeubles vendus publiquement; soit il était considéré comme une communauté caritative, composée de femmes menant une vie pieuse certes, mais laïques, et le béguinage pouvait continuer son existence, moyennant il est vrai cession des droits de propriété à la Commission des Hospices civils. Jusqu’à la prise de pouvoir par Bonaparte, si certains béguinages purent être rachetés par les béguines par le truchement d’hommes de paille, des dizaines d’autres disparurent durant cette période.

Avec l’avènement de Bonaparte, les églises furent rendues au culte, mais les biens confisqués ne furent pas restitués pour autant. Certains béguinages, comme celui de Bruxelles, périclitèrent définitivement, d’autres, comme celui d’Anvers, furent sévèrement entamés. Souvent, des institutions sociales, telles qu’orphelinats, hospices pour vieillards etc., étaient installées à demeure dans leurs infirmeries.

Régime hollandais

Après 1815, il ne se produisit guère de changement dans la situation des béguinages en Flandre. Le fait que les Commissions des Hospices civils, dont les droits de propriété furent du reste confirmés, devaient s’opposer au recrutement de béguines dans leurs rangs, eut pour effet d’en diminuer encore le nombre; par cette disposition, le béguinat allait être désormais réservé aux seules femmes nanties.

État belge

Après l’indépendance belge (1830), et dans les décennies qui suivirent, les béguinages, comme les autres communautés religieuses, firent les frais de l’opposition entre catholiques et libéraux. Ce fut le cas notamment à Gand, où, en 1874, la municipalité libérale entendit supprimer le béguinage dans le centre de la ville pour le réaménager en logements pour nécessiteux. En réaction, un mécène catholique fit construire en dehors de la ville un béguinage neuf, de style néogothique, selon des plans de l’architecte Jean-Baptiste Béthune.

Un dernier sursaut eut lieu au milieu du XIXe siècle sous l’effet du renouveau catholique animé principalement par l’archevêque de Malines Engelbert Sterckx (1792 - 1867). Celui-ci réorganisa complètement l'archidiocèse, en créant des écoles, des collèges, des petits séminaires, et en œuvrant à constituer un clergé de bonne formation et loyal. Ce clergé s’appliqua aussi à prêcher dans les béguinages, y suscitant une nouvelle ferveur religieuse et rehaussant le niveau spirituel des béguines, ce qui eut une répercussion positive sur les effectifs. Le culte marial, qu’avait ranimé la proclamation en 1854 du dogme de l’immaculée conception et les apparitions de Lourdes, atteignit aussi les béguinages et conduisit certains à ériger des grottes artificielles au-dedans de leurs murs, qui devinrent des buts de pèlerinage.

Époque contemporaine

Au XXe siècle, la perte progressive d’influence et d’autorité de l’Église catholique, associée à l’émancipation de la femme qui désormais a accès à toutes les professions, entraîne le déclin du béguinisme en Flandre. Si les béguinages flamands hébergeaient encore 1.500 béguines au début du siècle, il n’en restait plus guère que 500 en 1960, puis une cinquantaine au début des années 1980. Après la guerre, il restait douze béguinages actifs en Flandre, et deux aux Pays-Bas. En 2004 ne subsistaient plus en Flandre que 5 béguines actives, à Courtrai et à Gand ; en 2008, l’avant-dernière béguine décéda à Gand, à l’âge de 99 ans, et la toute dernière vit à Courtrai dans un hospice.

Sur les quatre-vingts béguinages environ que comptait jadis la Flandre, vingt-cinq environ ont été conservés et, devenus vacants par la disparition des béguines, ont reçu, après restauration, d’autres destinations, comme musée [note 10], centre culturel (Hasselt), cité estudiantine (Louvain), ou ensemble de logements pour personnes âgées (Diest).

Urbanisme et typologie

Comme il a été noté ci-haut, les béguinages de Flandre constituent de petites villes en miniature, qui ne se sont pas développées organiquement, comme les villes ordinaires, mais furent créées d’un seul mouvement, en tant qu’ensemble, à un moment précis. Presque tous se trouvaient, à l’heure de leur fondation dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, un peu en dehors de l’enceinte des villes médiévales ; cependant, suite au développement et à l’expansion que connurent la plupart de ces villes dans les siècles suivants, certains béguinages vinrent alors à se retrouver de nouveau intra-muros, comme ce sera le cas des béguinages de Bruges, Gand (le Grand et le Petit), Louvain (idem), Lierre, Hasselt, Diest, Bruxelles, Termonde, Malines (Petit Béguinage) et Tirlemont. Quelques-uns toutefois furent construits d’emblée au-dedans de l’enceinte (Dixmude, Courtrai, Alost et Tongres), tandis que d’autres ont toujours été situés extra-muros : Aarschot, Saint-Trond, et aussi les premiers béguinages de Malines et d’Anvers, avant leur destruction ― le premier pendant les guerres de religion, le second lors d’une péripétie guerrière en 1542 ― et leur subséquente reconstruction à l’intérieur de l’enceinte. Enfin, dans les villes ouvertes, telles que Turnhout et Herentals, le béguinage tendait à s’établir à une des extrémités du noyau urbain. Souvent, la proximité d’une voie navigable, cours d’eau ou canal, fut recherché, comme à Bruges, Louvain (Petit et Grand), Bruxelles, Tirlement, Diest, Lierre et Alost, ce qui ajoute à leur caractère pittoresque.

Les béguinages, ensembles planifiés, présentent un plan au sol ordonné et régulier ; quand des irrégularités existent, ce sont les contraintes de leur emplacement qui les ont été déterminées. Tels quels, les béguinages peuvent se ramener à deux configurations de base, selon la façon dont sont agencées les habitations des béguines et autres immeubles.

Dans le premier type, les maisonnettes sont disposées autour d’une cour (parfois de deux), plus ou moins grande, souvent arborée et herbue, appelée dries (prononcer driss) ; ce sont les béguinages à cour (ou à plaine, néerl. pleinbegijnhof). Au centre du dries, qui est de forme vaguement triangulaire (Termonde, Dixmude, Herentals, Aarschot) ou rectangulaire (Saint-Trond, Turnhout, Alost, Hoogstraten) ou prend la forme d’un L comme à Bruges, se dresse l’église, elle-même généralement entourée d’une clôture délimitant un cimetière. L’archétype en pourrait être le biestdorp, phénomène assez caractéristique des terroirs flamand et brabançon, noyau de peuplement où les habitations tendent à s’aligner le long d’une route ou autour d’une prairie commune. L’exemple classique de ce type de béguinage est celui de Termonde : les maisonnettes bordent toutes une vaste place herbue triangulaire, dont l’église occupe le centre. Appartiennent également à ce type les béguinages de Hoogstraten, Turnhout, Herentals, Hasselt (cas unique de béguinage baroque, agencé autour d’une place carrée), Aarschot, Dixmude. Celui de Hoogstraten, singulièrement, possède deux places ; à Audenarde, le dries se limite à une petite cour intérieure pavée.

Les béguinages du deuxième type consistent, à l’image d’autres cités médiévales concertées, en un réseau de rues parallèles se croisant à angle droit, déterminant des parcelles rectangulaires, dont une, laissée dégagée, sert de placette ou de cimetière, et au milieu de laquelle se dresse l’église ; ce sont les béguinages à rues (néerl. stratenbegijnhof) ou villes-béguinages (stadsbegijnhof). Peuvent être rattachés à ce type les béguinages de Lierre, Malines (Grand Béguinage), Tongres, Diest, et les deux béguinages de Louvain, en particulier le Grand Béguinage, qui en est sans doute la représentation la plus parfaite. Le Petit Béguinage de Malines se réduit à quelques ruelles, celui de Louvain à une seule rue.

Enfin, un troisième type, mixte, réunit les caractéristiques des deux précédents, d’ordinaire par suite de l’extension d’un béguinage à cour. C’est le cas d’Anvers, où le béguinage, construit après 1500 sur le modèle médiéval, s’agrandit par l’acquisition, vers 1650, d’une terrain adjacent, sur lequel une ruelle fut ensuite aménagée. On trouve des béguinages de type mixte à Alost, Audenarde, Gand (les trois béguinages, y compris donc celui de Mont-Saint-Amand, daté de 1880, mais s’inspirant de la conception médiévale), Bruges et Courtrai.

Architecture

Si les béguinages ont presque partout gardé leur plan médiéval d’origine, ils n’ont gardé que dans quelques rares cas leur église primitive, et il ne subsiste rien, ou peu s’en faut, des autres constructions (bâtiments conventuels, maisonnettes, infirmeries, chapelles) érigées au Moyen Âge. Les habitations des béguines, qui façonnent pour une large part l’aspect caractéristique et pittoresque des béguinages de Flandre, datent en général du XVIIe siècle.

Église et chapelles

En ce qui concerne les églises ― dans la plupart des cas l’édifice incontestablement le plus éminent du béguinage ―, deux grands groupes peuvent schématiquement être distingués : d’une part, celles édifiées avant les guerres de religion, c'est-à-dire au Moyen Âge, et d’autre part, celles édifiées lors de la contre-réforme, à l’époque baroque, et, dans une moindre mesure, dans les siècles ultérieurs.

Période médiévale

L’église de béguinage la plus ancienne, et le prototype des églises de béguinage gothiques, est celle construite aux alentours de 1240 à Liège, aujourd'hui église paroissiale placée sous le vocable de saint Christophe. Cet édifice, de style gothique précoce conservant quelques réminiscences romanes, à plan basilical, assez vaste mais de faible hauteur, servit ensuite de modèle aux églises de béguinage de plusieurs villes flamandes ayant autrefois appartenu à la principauté de Liège. En l’espèce, cette église comprend : une nef de huit travées, flanquée de nefs collatérales plus basses, et dotée de fenêtres hautes de forme circulaire ; un transept, aux bras de plan carré, plus bas que la nef centrale ; un chœur, également de plan carré, clos par un mur plat, et d’égale hauteur à la nef centrale ; un clocheton sur faîtage, posé en quelque endroit de la toiture, en l’absence caractéristique de tout clocher occidental en maçonnerie. Les vaisseaux, le transept et le chœur sont couverts de berceaux en bois ; les arcs formerets, plein-cintre, non profilés, reposent sur des colonnes rondes se terminant par des chapiteaux à volutes ; les baies, hormis les fenêtres-hautes, sont à arc brisé et géminées. Le clocheton de faîtage sera une caractéristique universelle de toutes les églises de béguinage de facture médiévale, y compris en dehors du Limbourg flamand. Les églises situées dans cette dernière province correspondent toutes au prototype liégeois, à quelques différences près : l’église de Tongres, aujourd'hui église des Franciscains, construite vers 1300 (mais avec un chœur plus bas que la nef, et des voûtes en pierre et des fenêtres-hautes ogivales dues à un remaniement effectué dès le début du XIVe ; pour le reste, remaniée à nouveau au début du XVIIIe) ; celle de Tirlemont, datée des environs de 1250 (mais chœur de deux travées se fermant par une abside à cinq pans) ; celle de Saint-Trond, érigée vers 1260, très semblable à la précédente ; celle de Louvain, classée également dans le groupe liégeois, commencée en 1305 (mais de plan strictement rectangulaire, privée de transept, avec une remarquable baie dans la paroi de fermeture du chœur, renvoyant au gothique brabançon tardif) ; enfin, celle de Diest, de la première moitié du XIVe (mais de forme pseudo-basilicale, c'est-à-dire ayant une nef centrale dépourvue de fenêtres-hautes, et un chœur clos par une paroi polygonale).

Ailleurs en Flandre, les églises de béguinage d’origine médiévale présentent un intérêt moindre, et ne sont guère plus que de grosses chapelles : Turnhout (l’église primitive), Termonde (idem, la chapelle actuelle date de l’entre-deux-guerres), Dixmude, et Anvers (celle, démolie, de 1532, l’actuelle datant du XIXe siècle). L’ancienne église du béguinage de Malines, de la seconde moitié du XIIIe, détruite en 1578, comportait, fait exceptionnel, une solide tour occidentale en maçonnerie. D’autres églises de l’époque médiévale ont subi des transformations qui ont peu laissé de leur aspect originel : l’église du Grand Béguinage de Gand (aujourd'hui église paroissiale Sainte-Élisabeth) n’a gardé de l’édifice primitif, lequel remonte probablement à la deuxième moitié du XIIIe siècle, que les arcs formerets et leurs colonnes, le reste résultant pour la plus grande part d’un remaniement de 1638 ; l’église du béguinage de Bruges, édifiée dans la deuxième moitié du XIIIe, à l’origine une basilique de seulement trois travées de nef et deux de chœur, a été transformée au XVIIIe en une pseudo-basilique.

En résumé, l’église de béguinage médiévale représente, dans les Pays-Bas du Sud, un type bien particulier d’édifice gothique, se caractérisant par 1) des dimensions relativement importantes, 2) le fait qu’elle ne possède, en fait de clocher, qu’un simple clocheton de faîtage, disposé en quelque point de la toiture de la nef, en général à la hauteur de la croisée, cela en l’absence d’un clocher maçonné, 3) une nef assez longue, généralement de six travées au moins, 4) la présence quasi universelle de nefs collatérales, plus basses que la nef centrale, 5) un chœur d’égale hauteur à le nef centrale, souvent de plan carré (c'est-à-dire de peu de profondeur) et fermé la plupart du temps par un mur plat, ou parfois par une abside polygonale, 6) un transept soit absent, soit, le plus souvent, présent, mais d’une taille moins proéminente, de hauteur inférieure à la nef, et aux bras relativement courts, 7) un éclairage direct de la nef centrale par la voie de fenêtres-hautes, de hauteur cependant assez réduite, et par 8) une couverture intérieure en berceau de charpente. L’absence de clocher est un trait que les églises de béguinage partagent avec les églises d’autres ordres de religieuses et celles des ordres mendiants, tandis que l’ordonnance générale, avec la nef assez allongée et le chœur peu profond, rappelle les églises cisterciennes. Avec ces dernières, les églises de béguinage présentent, outre la substitution d’un clocher de faîtage au clocher en dur, un autre point commun encore, savoir que les deux ne devaient servir qu’aux seuls membres de la communauté religieuse respective, les profanes n’y étant pas admis. Telles quelles, les églises de béguinage étaient certes vastes, mais dépourvues de tout caractère monumental, se signalant davantage par leur intimité et leur pittoresque.

Époque baroque

À la différence de l’église de béguinage médiévale, celle de facture baroque ne présente pas une singularité aussi marquée, et se ne différencie guère des églises de Jésuites ou de celles des ordres mendiants conçus à la même époque en Flandre. Elles partagent avec les édifices jésuitiques ― outre le plan au sol basilical, strictement longitudinal, à trois vaisseaux ― le fait que le chœur se limite à une seule travée, fermée d’un paroi de clôture, voire, comme à Malines et Turnhout, à la seule abside. D’un parti pris assez monumental, et se permettant parfois un haut clocher [note 11], elles ont renoncé au caractère intimiste de leurs sœurs du Moyen Âge.

La période de reconstruction et de restauration qui succède aux destructions des guerres de religion, et qui correspond à la contre-réforme, voit certes l’hégémonie du style baroque, mais il y a lieu de souligner que maints travaux de réparation, voire de construction neuve, effectués sur des édifices d’église, s’accomplissent encore dans le style gothique au cours des premières décennies du XVIIe siècle, et même au-delà. Ainsi, non seulement la reconstruction de l’église du béguinage de Herentals, en 1614, se fit-elle dans le style gothique, mais encore selon la structure traditionnelle de l’église de béguinage médiévale, en gardant même, à l’intérieur, les berceaux de charpente.

Possèdent une église baroque les béguinages de Malines, Bruxelles, Gand (Petit Béguinage, et aussi Grand Béguinage, déjà évoqué ci-haut, dans la mesure où cette église médiévale a été fortement remaniée dans un sens baroque), Hoogstraten, Lierre, Turnhout et Hasselt. L’église de béguinage malinoise, commencée en 1629, est un édifice d’assez grande envergure, de plan basilical sans transept, comportant six travées et un chœur réduit à une abside semicirculaire. Les nefs, qui reposent sur des piliers plutôt que sur les habituelles colonnes, sont recouvertes de voûtes d’arêtes, caractéristiques du baroque flamand. La façade occidentale, à trois niveaux, se signale davantage par les effets de relief des moulurations, pilastres, frontons etc. que par une profusion d’éléments décoratifs. Une niche pratiquée au sommet de la façade contient une sculpture « Dieu le Père », de Luc Fayd'herbe, lequel pourrait avoir dirigé les travaux dans la phase finale de la construction. Pour le reste, l’église est l’ouvrage de l’architecte bruxellois Jacques Francart[note 12], assisté par Pieter Huyssens.

L’église bruxelloise, aujourd'hui église paroissiale Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage, mais mieux connue sous la dénomination d’église du Béguinage, commencée en 1657, possède un plan au sol en forme de croix latine, comportant une nef de six travées, flanquée de collatéraux de hauteur sensiblement plus réduite que la nef centrale mais de largeur égale, d’un transept, d’un chœur d’une seule travée fermé d’une abside polygonale, et, se dressant derrière le chevet, d’un clocher hexagonal, empreint de verticalisme gothique, mais demeuré inachevé. L’ordonnance intérieure est celle ordinaire de l’église baroque flamande, mais d’une décoration plus profuse et s’en démarquant par certains éléments tels que les voûtes à nervures en étoile et le traitement inusuel des colonnes doriques. Peu habituel est également le fait que les nefs collatérales sont chacune couvertes séparément d’une toiture à bâtière, et donc présentent chacune un pignon à part dans la façade occidentale. L’édifice est de paternité incertaine, mais généralement attribué à Luc Fayd’herbe.

Les églises des béguinages de Gand (Petit Béguinage), Hoogstraten et Lierre, fortement apparentées (surtout celles de Hoogstraten et Lierre, la deuxième ayant servi de modèle à la première), peuvent être traitées ensemble. Ce sont chacune des basiliques de taille assez considérable, sans transept, comprenant une nef de six travées à Lierre , de cinq à Hoogstraten ou de huit à Gand, se terminant par un chœur d’une seule travée clos par une abside semicirculaire comme à Lierre et Hoogstraten, ou polygonale à Gand. Les trois édifices reposent sur des colonnes doriques bombées. Les façades sont de conception très semblable, avec trois travées à la base, et une travée au deuxième niveau, sommée d’un couronnement. Le clocheton est dans le prolongement du mur de façade à Lierre, sur le faîte au niveau de l’amorce du chœur à Hoogstraten, et hors-œuvre, derrière le chevet, à Gand.

L’église du béguinage de Turnhout apparaît, en comparaison, d’allure assez rustique. Quoique construite en 1665, elle adopte encore des traits gothiques : baies ogivales géminées de la nef et du chœur, baies plein-cintre mais très allongées et géminées dans la façade principale. Celle-ci illustre bien le caractère hybride de l’édifice : baies et contreforts d’allure gothique, mais montants chantournés du pignon, fronton et volutes désignant la facture baroque.

L’église du Grand Béguinage de Gand, dont l’aspect actuel est dû largement à une transformation de 1637, apparaît très peu empreinte de baroque. La façade, qui clôt à l’ouest la nef à trois vaisseaux, est d’aspect fort sobre et ne comporte que quelques ornements renvoyant au baroque. La façade est en outre cantonnée de tourelles d’escalier, réminiscence du style gothique local.

Périodes ultérieures

À l’époque classique, plus exactement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont édifiées les églises de Hasselt et d’Alost. Celle de Hasselt, de dimensions modestes et de facture sobre, construite en 1754, n’est guère plus qu’une grosse chapelle à vaisseau unique. Celle d’Alost, commencée en 1783, de faible taille également, est une église-halle de cinq travées, s’appuyant sur des colonnes doriques ; fait rare, elle est dotée d’un solide clocher occidental.

Le dernière en date des églises de béguinage est celle de Mont-Saint-Amand, dans la lointaine banlieue est de Gand, le plus récent des trois béguinages que compte cette ville. Elle fut édifiée en 1872, dans le style néo-gothique, d’après des plans fournis par Jean-Baptiste Bethune, qui prit pour modèle l’église du béguinage de Louvain.

Chapelles

La plupart des béguinages recèlent une ou plusieurs chapelles de taille diverse. De peu d’intérêt au plan architectural, elles ajoutent cependant au caractère pittoresque des béguinages.

Autres édifices

Maisonnettes

Les maisonnettes de brique, souvent à lucarne, qui servaient d’habitation particulière aux béguines et font le charme des béguinages de Flandre, datent, dans la plupart des béguinages, du XVIIe siècle, c'est-à-dire de la contre-réforme, période de renouveau du mouvement béguinal ; dans ceux de Hasselt, Dixmude, Courtrai et Saint-Trond, elles remontent aussi en partie au XVIIIe. Il ne subsiste quasiment plus aucune maison datant d’avant cette période. Le style architectural de ces maisons de béguine n’est autre que le style local ordinaire, au demeurant encore largement tributaire du style gothique, ce qui explique en grande partie l'allure à la fois médiévale et régionale des béguinages de Flandre. L’architecture sera donc mosane à Tongres et Saint-Trond, brabançonne à Louvain, Diest, Aarschot, Herentals, Malines, Termonde, Anvers, Alost, et même Gand, brugeoise à Bruges, ouest-flamande à Ypres, et imprégnée de l’esprit campinois à Turnhout et Hoogstraten. À l’encontre de ce qui est d’usage ailleurs en ville au XVIIe siècle en matière de construction résidentielle, laquelle privilégie les alignements de façades à pignon, les maisons de béguines sont disposées en rangées de murs gouttereaux. Dans certains béguinages, les maisons sont pourvues, côté rue ou côté dries, d’un jardinet bordé d’un mur aveugle ; celui-ci se rehausse un peu là où il est percé de portes, lesquelles vont parfois par deux, et sont souvent couronnées d’une niche à statuette. En règle générale, ces maisons sont dotées d’un étage. Dans quelques cas, des alignements entiers ou des rues entières furent construites en ensembles concertés, comme à Lierre (la rue nommée Grachtkant), le Soldatenkwartier à Louvain, et une grande partie du béguinage d’Aarschot. Celui de Hasselt fut créé en un seul mouvement en 1708. Le cas de Mont-Saint-Amand est singulier : le béguinage dans sa totalité fut créé de toutes pièces en 1872, dans un style néo-gothique teinté de style régional brugeois, selon des plans d’Arthur Verhaegen.

Convents et autres constructions

Les béguines qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas s’offrir une maison privative trouvaient à se loger dans des immeubles collectifs appelés convents. Ceux-ci, bien que plus vastes, et présentant parfois une façade richement ornée de cartouches, niches et pierres de parement, offrent un style architectural similaire aux maisonnettes ordinaires. Certains sont dotés d’une chapelle.

La grande-maîtresse occupait une maison à part, la groothuis (litt. maison-grande). Beaucoup de béguinages avaient leur hôpital, appelé infirmerie, muni de son propre oratoire ou de sa propre chapelle.

Portail d’entrée

Le portail d’entrée, qui, au Moyen Âge, n’était guère plus qu’un passage sous arche, se voulait, à l’époque baroque, plus représentatif. Des porteries ou des portails-tours voient le jour, tandis que la porte elle-même est ornée d’un encadrement richement décoré, surmonté d’une niche. Possèdent un portail particulièrement somptueux les béguinages de Gand (Grand Béguinage ; le portail toutefois a été transféré ensuite à l’hôtel-Dieu de la Bilocque, aujourd'hui musée), de Diest, de Turnhout (de 1720, style classique), et de Lierre, où le portail cependant se réduit à un riche encadrement de porte, sans porterie. Le portail de Bruges, fort simple à l’origine, daté du XVIIe, fut embelli de l’actuelle façade ornementale en 1776.

Béguinisme et littérature flamande

Le mouvement béguinal a joué un rôle considérable dans le développement du mysticisme flamand au Moyen Âge et à la Renaissance, et également, dans la mesure où certaines béguines ont consigné par écrit leur doctrine ou leurs expériences, dans les lettres flamandes. La riche littérature mystique qui s’est développée dans la partie brabançonne des Pays-Bas dès avant 1250, est principalement l’œuvre de béguines. Nous évoquerons ci-après les plus importantes, étant entendu que les femmes pieuses ayant appartenu à l’origine à une communauté de béguines, mais ayant ensuite, sous la pression des circonstances, adhéré à une congrégation cistercienne, seront considérées aussi comme des béguines.

Les plus anciens écrits mystiques connus, rédigés en langue néerlandaise, sont dus à Béatrice de Nazareth (1200-1268). Son nom lui vient de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Nazareth à Lierre, dont elle fut prieure et où elle passa les dernières années de sa vie. Son père, bourgeois aisé de Tirlemont, était cofondateur de trois abbayes cisterciennes. Orpheline de mère, elle fut confiée par son père dès l’âge de huit ans aux béguines de Léau, puis, à l’âge de quinze ans, se fit religieuse et entra tour à tour dans les couvents de Bloemendaal près de Wavre, de Maagdendal près d’Oplinter en 1222, et enfin, à partir de 1236, au couvent de Nazareth nouvellement fondé à Lierre. D’elle nous avons gardé, d’une part, le Liber Vitae, une façon d’autobiographie, ou de journal intime, originellement écrit en néerlandais, mais qui n’est parvenu jusqu’à nous qu’à travers une adaptation latine, et qui comprend une série de visions et de traités ; ces visions, qui ne sont pas sans rappeler Hadewijch, la montrent rejoignant le chœur des séraphins, et, devenue elle-même esprit séraphin, contemplant la face de Dieu ; les traités, de nature souvent allégorique (les cinq miroirs du cœur, le cloître de l’âme, etc), décrivent les qualités de la vie spirituelle, soulignant que les dons nobles (entendement, générosité, dignité etc.) qui nous été donnés par la nature ne doivent pas être oblitérés mais au contraire exaltés, élevés et perfectionnés dans la sainteté ; et d’autre part un sermon intitulé Seven manieren van heiligher Minnen (Sept degrés du Saint Amour), le plus ancien texte spirituel connu en langue néerlandaise, qui représente une tentative de décrire en paroles l’ascension de l’âme, par sept étapes ou de sept manières, vers l’Amour suprême, et qui en cela annonce la doctrine mystique de Hadewijch (« Ainsi qu’une jeune femme qui sert son Seigneur par grand amour et sans salaire, et pour qui il est assez qu’elle soit admise à servir et qu’Il tolère qu’elle Le serve, de la même façon l’âme aspire à servir l’Amour avec amour, sans mesure et avec démesure et par-delà l’entendement et l’humaine raison, sous l’entier service de fidélité. »)

Une des initiatrices du mysticisme chrétien en occident, et une des grandes figures de la littérature médiévale flamande, Hadewijch (1220―1260), fut vraisemblement une béguine. On sait fort peu d’elle, sinon qu’elle naquit probablement à Anvers, qu’elle fut sans doute issue d’une famille noble, comme semble l’attester sa vaste culture littéraire et intellectuelle, qu’elle s’adonna très tôt à l’Amour mystique, qu’elle s’entoura de femmes pieuses avec lesquelles elle constitua une communauté vouée au service des malades d’un hôtel-dieu ainsi qu’au mysticisme, et qu’elle séjourna à Nivelles. Très probablement, elle ne vécut pas dans un béguinage clos, mais vécut à part de la cité, sous quelque règle ou quelque direction, au sein d’une petite congrégation, avec laquelle cependant elle paraît s’être brouillée. S’exprimant en langue néerlandaise, elle laisse une œuvre écrite peu abondante, laquelle comprend des poésies (45 poèmes lyriques et 16 poèmes plus didactiques, de longueur variable, d’accès difficile, mais d’une grande beauté formelle), de la prose (14 Visions, s’achevant par une énumération de Parfaits), et enfin une correspondance, ensemble de lettres sur des sujets liés à l’ascétisme et au mysticisme, dont certaines sont de véritables essais théoriques. Elle jeta ainsi les fondements du mysticisme flamand, qui culminera un siècle plus tard avec la figure de Ruusbroec.

En 1535 parut de la main d’une femme pieuse restée anonyme (Virgo Anonyma), mais que l’on suppose être une béguine du béguinage d’Oisterwijk près de Tilburg, dans les actuels Pays-Bas, un ouvrage de mysticisme intitulé Die Evangelische Peerle (la Perle évangélique), qui fut largement diffusé (une traduction latine en fut éditée par Esschius), et eut une influence considérable. La traduction française, parue en 1602, influença le cardinal de Bérulle, initiateur en France d’une spiritualité mystique spécifique.

Il est advenu occasionnellement que l’un ou l’autre béguinage de Flandre servît de théâtre d’action ou décor dans une œuvre littéraire flamande. Ainsi, c’est dans le béguinage de Lierre que l’écrivain lierrois Felix Timmermans situe l’action de son De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, Begijntjen, court récit où la spiritualité béguine est réorientée dans un sens qui est particulier à cet écrivain. L’intrigue, d’apparence assez anodine, met en scène une jeune béguine qui s’éprend d’un jeune homme, lequel cependant se destine à la vie monacale et semble tout à fait incapable de répondre aux sentiments de mademoiselle Symphorose. Mais, ayant aperçu un jour le jeune homme heureux et épanoui dans son monastère, elle s’applique, et parvient, à transcender son amour humain et à le sublimer en une sorte de charité diffuse et à transmuter sa déception en une joie intérieure. Contrairement aux béguines mystiques, elle ne cherche pas à se fondre dans une essence divine extérieure au monde ou abstraite, mais plutôt à s’engloutir dans l’harmonie universelle de la nature ; on retrouve là le panthéisme si invariablement présent dans toute l’œuvre de Timmermans, où chaque créature glorifie et reflète le Créateur ; à l’élévation mystique de l’âme s'est ici substituée son expansion horizontale. Un même parti-pris de naïveté populaire, mais plus marqué encore, se retrouve dans son recueil de contes fantastiques intitulé Begijnhofsproken (litt. Contes de béguinage), de 1912, donc de quelques années antérieur au précédent. L’argument de ces sept contes est invariablement fourni par l’opposition entre quelque vice de la respective béguine protagoniste (orgueil, cupidité, attachement aux choses matérielles, voire ― indirectement ― luxure, etc.) et les vertus béguines, qui sont celles, franciscaines, d’humilité, d’indigence et de détachement. La candeur apparente, qui peut sembler confiner çà et là à la mièvrerie, et le langage populaire de ces contes, dépeignant au quotidien ce monde confiné que constitue le béguinage, peinent parfois à réprimer une impression de touffeur, lorsque le récit fait affleurer des rivalités mesquines ou donne à voir une piété routinière par trop puérile ; on est loin du mysticisme sophistiqué de Hadewijch ou de Béatrice de Nazareth, même si une élévation au ciel, mobilisant toute la doucereuse imagerie traditionnelle, et dans laquelle on peut voir une expérience mystique assez sommaire, se produit dans le septième conte.

Patrimoine mondial

En 1998, treize béguinages de Flandre ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les trois critères suivants ont justifié leur inscription sur cette liste :

- spécificités architecturales religieuses et traditionnelles, et planification urbaine et rurale typiques de Flandre ;

- témoignage exceptionnel de la tradition des femmes religieuses indépendantes en Europe du nord-ouest au Moyen Âge ;

- ensemble architectural exceptionnel associé à un mouvement religieux caractéristique du Moyen Âge associant valeurs séculières et monastiques.

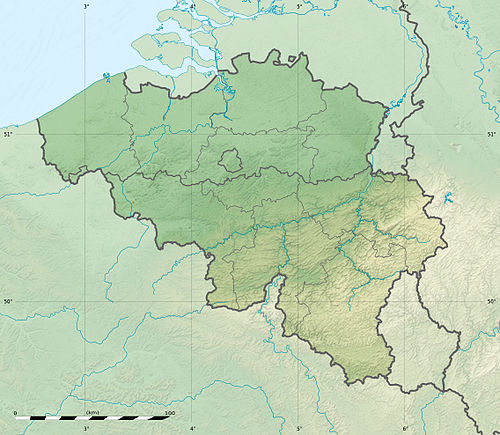

Identifiant

UNESCONom Situation Coordonnées Superficie 855-001 Béguinage de Hoogstraten Hoogstraten, Anvers 1,7 ha 855-002 Béguinage de Lierre Lierre, Anvers 3,4 ha 855-003 Grand béguinage de Malines Malines, Anvers 5,4 ha 855-004 Béguinage de Turnhout Turnhout, Anvers 1,5 ha 855-005 Béguinage de Saint-Trond Saint-Trond, Limbourg 22,8 ha 855-006 Béguinage de Tongres Tongres, Limbourg 2,5 ha 855-007 Béguinage de Termonde Termonde, Flandre-Orientale 2,5 ha 855-008 Petit béguinage de Gand Gand, Flandre-Orientale 4,5 ha 855-009 Béguinage de Mont-Saint-Amand-lez-Gand Mont-Saint-Amand-lez-Gand, Flandre-Orientale 5,7 ha 855-010 Béguinage de Diest Diest, Brabant flamand 4,5 ha 855-011 Grand béguinage de Louvain Louvain, Brabant flamand 4,2 ha 855-012 Béguinage de Bruges Bruges, Flandre-Occidentale 0,55 ha 855-013 Béguinage de Courtrai Courtrai, Flandre-Occidentale 0,7 ha Localisation des béguinages inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Liste des béguinages flamands

Par province

- Province d'Anvers :

- Province du Limbourg :

- Province de Flandre-Orientale :

- Province de Flandre-Occidentale :

- Province du Brabant flamand :

Par ordre alphabétique, avec brève description

Aarschot

Fondé en 1259, grâce notamment à une donation de terrains par le duc Henri III de Brabant, le béguinage d’Aarschot, qui répond à un plan centré autour d’une place trapézoïdale, atteignit assez rapidement une certaine prospérité, possédant même quelques métairies dans les villages avoisinants. Plusieurs coups du sort le frappèrent, en part. l’incendie de 1543, et la destruction de la ville en 1578, sous Charles le Téméraire, laquelle n’épargna pas le béguinage ; celui-ci put cependant se rétablir, et même s’étendre, dans la première moitié du XVIIe siècle. Cette expansion, qui se poursuivit tout au long du XVIIIe, lui faisant atteindre des effectifs d’une centaine de béguines, fut stoppée par l’arrivée des républicains français, qui abolirent le béguinage en 1797. Après le décès de la dernière béguine en 1856, le béguinage perdit définitivement sa destination religieuse et devint la proie des projets urbanistiques de la municipalité, qui le transforma en logements et le fit percer de part en part, en sacrifiant l’église du début XVIIe et le portail d’entrée, par une large avenue pour relier au centre-ville la gare nouvellement construite ; de même, une rangée de maisonnettes bordant le côté nord fut démolie. En 1944, ce qui restait alors du béguinage fut entièrement détruit par un bombardement visant la gare, mais le côté est et sud furent reconstruits à l’identique, hormis le chaulage. Les maisons de la face ouest, en style traditionnel, qui datent du XVIIe et forment la partie la plus pittoresque de ce site fortement amputé, furent restaurées en 2000.Alost

Il subsiste peu de ce béguinage qui, fondé extra-muros en 1260, compta jusqu’à 200 béguines au milieu du XVIe siècle. Très endommagé par les protestants lors des guerres de religion, il se rétablit dans le siècle suivant, et prospéra encore au XVIIIe siècle, à telle enseigne qu’une nouvelle église fut édifiée en 1786. À la période révolutionnaire, qui la vit mettre sous la tutelle de la Commission des Hospices civils, succéda une nouvelle phase d’expansion, où le nombre de béguines augmenta jusqu’à 80. Le béguinage se maintint quelque temps, grâce au mécénat du pieux baron Della Faille, avant d’être cédé à une congrégation religieuse gantoise. En 1952, le site entra en possession d’une société de logements sociaux, laquelle, pour construire du neuf, démolit la quasi-totalité des maisons de béguine. De l’ancien béguinage, on a gardé seulement : la grand’maison, de style néo-Renaissance flamande, datée de 1787 ; une chapelle, au milieu du dries, datée de 1872, construite sur la tombe de Johanna Dedemaecker, très austère béguine du XVIIe, à qui étaient attribuées des guérisons miraculeuses ; l’église, de style néo-classique, commencée en 1786 ; une portion du mur de clôture construit à l’initiative de Della Faille ; deux maisonnettes de béguine, seules préservées ; d’autre part, le plan initial du béguinage a été maintenu.Anderlecht

Ce béguinage est le seul à subsister dans l’agglomération bruxelloise (du Grand Béguinage, rasé au XIXe siècle, ne reste que l’église, et le Petit Béguinage fut sacrifié au XVIIIe). Fondé en 1252, il est resté de taille très modeste, et n’a jamais compté plus de 8 béguines, généralement d’extraction pauvre, et logées dans des maisons communes (et non dans des maisonnettes individuelles). Le béguinage n’eut pas d’église ou de chapelle propre, mais était tributaire de la collégiale Saint-Pierre-et-Saint-Guidon toute proche. Le site consiste en deux bâtiments disposés de part et d’autre d’une petite cour intérieure ; l’un des deux est un convent (maison commune) et date en partie du XIIIe ; l’autre fut construit, dans le même style traditionnel, en 1756, après que le bâtiment antérieur eut été détruit par un incendie, et hébergeait la grand’dame. Bien que le béguinage eût été attribué aux Hospices civils par le pouvoir républicain français, les béguines étaient autorisées à continuer à y séjourner moyennant paiement d’un loyer. À la suite de l’extinction des béguines anderlechtoises au XIXe, le site servit à loger des femmes âgées, puis, après acquisition par la commune, le musée du Folklore.Anvers

Le premier béguinage anversois fut fondé en 1240, sur un emplacement situé alors extra-muros. Il connut une longue période de prospérité, jusqu’au moment où, en 1540, la municipalité anversoise décida de l’incendier pour empêcher qu’il ne servît de point d’appui à des troupes ennemies. Le béguinage fut reconstruit, cette fois en dedans des murs, sur le site actuel. Sous le régime calviniste, institué en 1576, les béguines furent sommées de quitter les lieux, les nouvelles autorités projetant de faire du béguinage un cimetière. Après la prise d’Anvers par les troupes (catholiques) de Farnèse, les béguines purent réintégrer leurs bâtiments. Le béguinage fut rénové et agrandi dans les deux siècles qui suivirent, et compta jusqu’à 150 béguines à la fin du XVIIIe siècle. Les troupes républicaines françaises, s’étant emparés des Pays-Bas autrichiens en 1794, y tinrent garnison. Les nouvelles autorités confisquèrent l’église, datée du XVIe, puis la vendirent comme bien public ; elle fut finalement, après avoir servi de source de matériaux, démolie par la municipalité anversoise en 1819, en même temps que plusieurs dizaines de maisonnettes. Le reste, mis à l’encan, ne put être recouvré qu’en partie par les béguines ; le béguinage fut ainsi amputé de son tiers nord. Cependant, le béguinage périclite lentement, et la dernière béguine s’éteignit en 1986. Les maisonnettes de béguine ont aujourd'hui été réaménagées en logements. Le site actuel appartient au type mixte, c'est-à-dire combinant un plan centré autour d’une cour et un petit réseau de rues (consécutif à une expansion vers 1650), et comprend : un portail d’entrée baroque de 1711 ; un presbytère, avec porte baroque, des environs de 1700 ; des maisonnettes de brique et grès, de style traditionnel, généralement du XVIIe siècle, mais en partie aussi[note 13] des reconstitutions dix-neuviémistes ; l’église, construction néo-classique et néo-gothique de 1830 de l'architecte Pierre Bourla, mais intégrant le chœur préservé du XVIe et un portail du XVIIe ; le dries, aménagé en jardins privé, réservé aux habitants, hébergeant des statues, notamment deux statues du XVIe ayant appartenu au mobilier de l’ancienne église et une fontaine du XVIIe.Audenarde

Les béguines n’acquirent le site actuel qu’au milieu du XVe siècle. Jusque-là, elles avaient été hébergées dans le couvent cistercien près de l’église Sainte-Walburge, puis, au XIVe siècle, dans une maison leur appartenant en propre, laquelle finit par échoir au couvent. Une chapelle fut ajoutée au nouveau site au XVIe. Après les vicissitudes des guerres de religion, le béguinage connut au XVIIe siècle une période de prospérité et d’expansion ; c’est alors que fut construit le somptueux portail d’entrée baroque. Le XIXe, en dépit des retombées de la politique républicaine française et de l’anticléricalisme des décennies suivantes, apporta un certain regain, et le béguinage s’augmenta même de quelques maisons supplémentaires. Depuis la mort de la dernière béguine dans les années 1960, le béguinage fait office d’hospice pour dames âgées. Le site comprend : un portail baroque (1666) ; une quarantaine de maisonnettes datant en majorité du XIXe, quelques-unes du début XXe, le reste du début XVIIe, mais toutes de style traditionnel semblable, disposées autour de deux placettes contiguës et d’une ruelle adjacente ; une chapelle, datée de 1516, en gothique tardif, située dans un angle d’une des deux placettes ; une petite chapelle néo-gothique (seconde moitié XIXe).Bruges

Fondé probablement au début du XIIIe siècle, dans un lieu situé alors hors les murs, au sud de la ville, sous l’égide du couvent de dominicains, le béguinage fut élevé au rang de paroisse vers 1240, et reçut peu après sa propre chapelle. Dans les débuts du béguinage, les béguines ne vivaient pas dans des maisonnettes individuelles, mais dans des convents, maisons collectives ; cela changea peu à peu, un clivage social, entre béguines fortunées et déshéritées, s’installant progressivement au XVe siècle. S’il fut peu visé par les iconoclastes, le béguinage fut évacué en 1582 par le pouvoir calviniste ; l’église, qui servit alors d’entrepôt, vit sa toiture détruite par un incendie. Après la restauration catholique intervint une période de floraison au XVIIe siècle : rénovation du bâti, embellissement de l’église réparée, mais aussi changement des statuts, réservant de fait le séjour au béguinage à des dames de la haute société. Sous le gouvernement républicain, le béguinage subit les mesures habituelles, dont il ne se remettra que médiocrement après le Concordat ; des 150 béguines qu’il avait compté au XVe, il n’en resta plus qu’une vingtaine au début du XIXe ; cette décadence se doublait d'un dépérissement de la spiritualité béguine. Pour remédier à la baisse des effectifs, et s’opposer au délabrement des bâtiments, le curé du béguinage eut l’idée en 1927 d’y attirer des bénédictines françaises ; ce sont aujourd'hui encore des sœurs bénédictines qui logent dans plusieurs des maisonnettes. Le béguinage de Bruges, qui passe pour être le plus beau des béguinages de Flandre, comprend : un portail d’entrée de style néo-classique daté de 1776, au bout d’un pont de la même époque ; un dries grosso modo rectangulaire, planté de peupliers, bordé de maisons de béguine quasiment toutes dans un style traditionnel semblable, datant pour beaucoup d’entre elles du XVIIe, pour d’autres du XVIIIe, pour quelques-unes du XIXe ou même du XXe, quelques rares maisonnettes sont du XVIe ; l’église, remontant au milieu du XIIIe, mais remaniée au XVIIIe, où l’on entreprit de faire de cette basilique gothique une pseudo-basilique baroque (élévation des collatéraux, baies à arc surbaissé, mobilier baroque etc.) ; une ruelle débouchant sur le dries au sud, qui est le résultat d’une expansion au XVIe, et qui fait appartenir ce béguinage au type mixte.

Courtrai

L’un des mieux préservés de Flandre, ce béguinage a la particularité de s’être trouvé d’emblée, dès l’aménagement du site au milieu du XIIIe siècle, en dedans des murailles d’enceinte de la ville (les premières béguines apparurent autour de 1200, mais avaient jusque-là trouvé à se loger dans une maison ordinaire). Doté d’une infirmerie, puis d’une chapelle (1284), elle eut à souffrir du conflit qui au XIVe siècle opposa les villes flamandes au roi de France. Les siècles qui suivirent furent une période de prospérité, en part. le XVIIe, où le béguinage s’agrandit sensiblement pour héberger ses plus de 130 membres. Vers 1700, le béguinage servit de lieu de casernement, puis une nouvelle fois un siècle plus tard, après la victoire républicaine française. Il eut de la peine, même après le Concordat, à se rétablir de sa mise sous tutelle de la Commission des Hospices civils, de la spoliation et de l’interdiction qui lui fut faite d’avoir des revenus propres. Au milieu du XIXe, une grand’dame énergique obtint que cessât l’usage militaire du béguinage, consolida le mur de clôture et fit adopter de nouveaux statuts. De la cinquantaine de maisons de béguine, dix furent sacrifiées en 1855 pour élargir une rue adjacente, mais d’autres furent construites en compensation. Tel quel, grâce aussi à la municipalité courtraisienne dominée par le parti catholique, le béguinage est bien conservé et comprend : deux cours triangulaires (celle du nord, herbue, résulte de l’expansion du XVIIe), bordées de maisonnettes, pour la plupart du XVIIe, presque toutes chaulées et précédées d’un jardinet muré ; les cours se prolongent de deux petites impasses, qui font ranger le béguinage dans le type mixte ; une chapelle gothique du XVe, profondément remaniée au XVIIe et XVIIIe ; la Grand’Salle, anc. infirmerie, avec portail d’entrée baroque, de 1682 ; la Grand’Maison, de 1649 ; une porterie du XVIIe, à ornementation baroque.Diest

Fondé en 1245 et situé à l’origine extra-muros, mais englobé dans les nouveaux remparts dans la deuxième moitié du XIVe, ce béguinage est néanmoins très excentré dans la ville. Déjà doté d’une église et d’une infirmerie, il connut au XVIe siècle, sous l’impulsion d’Esschius, en plus d’une restauration spirituelle, une importante expansion vers le sud, sous la forme d’une petite cité à rues perpendiculaires, en même temps qu’un renforcement du mur de clôture. À la fin du XVIIe, le béguinage comptait une centaine de maisons et quelque 400 béguines. Les républicains français, comme ailleurs, mirent le béguinage sous tutelle de la Commission des Hospices civils, laquelle donna les maisons en location à la population civile ordinaire. Les nombre de béguines ne cessa de reculer, jusqu’à ne plus y en avoir aucune vers 1930. Outre une série de maisons des XVIe et XVIIe, situées dans la petite cité au sud, et qui ont pu être conservées plus ou moins intactes en dépit des destructions de la guerre, des démolitions et des remaniements, le béguinage garde plusieurs édifices d’intérêt, en particulier : la porterie, avec portail baroque, érigée en 1671, sans doute transformation d’une porterie plus réduite, de 1526 ; la sobre église Sainte-Catherine, à trois vaisseaux, de 1320 dont le transept vers 1400, dans le style gothique local (usage de grès ferrugineux) ; l’infirmerie (XVe, agrandi aux XVIe et XVIIe), bâtisse de vastes dimensions, avec chapelle gothique ; le convent des Apôtres, logement collectif pour béguines moins fortunées (XVIe et XVIIe) ; le convent du Saint-Esprit (sorte de bureau de charité), fondé par Esschius (XVIe) ; le convent du Calvaire (1540), également fondé par Esschius.Dixmude

Aujourd'hui de très faible étendue, ne consistant qu’en une petite cour, il fut sans doute plus grand autrefois. Dans le document le plus ancien qui le mentionne, de 1273, il est question d’une infirmerie. L’église gothique, dans un des angles de la cour, est le résultat de l’agrandissement en 1434 d’une chapelle antérieure, laquelle correspond probablement au chœur actuel. Épargné par les iconoclastes, le béguinage fut malmené par les républicains français, qui permirent à la gendarmerie d’y prendre ses quartiers. La Première Guerre mondiale réduisit le béguinage, ainsi que la ville, en un champ de ruines, mais il sera reconstruit à l’identique. Les maisonnettes de béguine se caractérisent par un style traditionnel sobre, avec lucarnes et jardinets murés.

Gand

La ville de Gand compte trois béguinages. Le plus ancien, le béguinage Saint-Élisabeth ou Vieux Béguinage, vit le jour lorsque les femmes pieuses de Gand, à l’étroit sur leur ancien terrain jouxtant l’abbaye de la Bilocque, s’en furent, vers 1240, s’installer sur un autre terrain plus au nord, près de la Lys. Le nouveau béguinage, cerné d’une douve, se dota rapidement d’une chapelle, puis d’une infirmerie. Composé d’abord surtout de logements collectifs, il acquit ensuite un nombre grandissant de maisonnettes individuelles ― le nombre total de bâtiments atteignant la centaine au début du XIVe. Le béguinage ne fut pas épargné par les guerres de religion : saccages des iconoclastes, et à partir de 1577, attitude intolérante des dirigeants calvinistes de la ville, qui interdirent le catholicisme. La contre-réforme qui suivit fut une période faste pour le béguinage : sa population crût jusqu’à 800 membres, tandis que la plupart des bâtiments furent reconstruits, que l’église gothique fut remaniée dans un sens baroque, et que fut érigé un portail d’entrée monumental. Les républicains français mirent fin à cette prospérité en plaçant le béguinage sous tutelle des Hospices civils. Après la restauration, ni le pouvoir central hollandais, ni, après 1830, la municipalité gantoise (libérale) ne se montra favorable aux béguines ; la municipalité en particulier voyait dans le béguinage un obstacle à ses projets d’urbanisme, et avait déjà entrepris d’élargir les rues et d’en aménager de nouvelles. En 1874, les 700 béguines quittèrent le béguinage Sainte-Élisabeth pour s’établir dans le béguinage néo-gothique nouvellement construit à Mont-Saint-Amand, dans la lointaine banlieue nord-est de Gand. L’ancien béguinage fut achevé d’aménager en logements, sans plus cependant de défigurations majeures. Le portail fut, après dépose, reconstitué près de la Bilocque. Le béguinage consiste en un dries central, autour duquel s’organise une petite cité à rues se croisant perpendiculairement. Malgré les transformations, nombre de maisons datant des XVIIe et XVIIIe siècles ont été préservées. L’église Sainte-Élisabeth, conçue à l’origine (milieu XIIIe) comme un édifice gothique à plan basilical, est dans sa forme actuelle le résultat de plusieurs remaniements, qui, après l’avoir transformée en église-halle vers 1640, en firent de nouveau, vers 1700, par rehaussement du vaisseau central, une basilique, le clocher occidental étant dans le même temps remplacé par l’actuel campanile sur le faîte. Sont à signaler également l’infirmerie avec sa chapelle et plusieurs convents du XVIIe.Le Petit Béguinage, construit intra-muros et raccordé aux remparts dans le sud-est de la ville, est un peu plus tardif que le béguinage Sainte-Élisabeth. Il se dota d’une chapelle en 1262, peu après remplacée par une église gothique, et d’une infirmerie. Très endommagé par les calvinistes en 1578, il fut reconstruit dans le siècle suivant et connut alors sa plus grande floraison ; de plan centré autour de son dries qu’il était au départ, il devint, après qu’une ruelle eut été ajoutée pour héberger ses plus de 170 membres, du type mixte. Une nouvelle église, basilique de style baroque, fut érigée en 1658. L’arrivée des républicains français apporta ici aussi son lot de déboires. Dans la première moitié du XIXe, le béguinage vit de nouveau s’accroître ses effectifs (350 env. en 1830), mais se heurtait aux desseins de la municipalité, qui voulait y héberger des familles nécessiteuses. En 1862, un pieux mécène, le duc allemand Englebert d’Arenberg, en fit l’acquisition, et permit aux béguines d’y demeurer en exclusivité, moyennant loyer. Tel quel, le béguinage, quoique exempt de béguines depuis plusieurs décennies, est excellemment préservé. On y trouve : un portail d’entrée néo-classique ; un dries bordé de maisons et de convents (une centaine en tout dans le béguinage), en majorité du XVIIe, précédées d’un jardinet avec mur peint en blanc ; une église baroque, déjà évoquée ; une grand’maison, de 1661, mais rénovée dans le sens néo-classique en 1738; plusieurs chapelles, dont la chapelle Sainte-Godelieve, datée de 1638 mais remaniée en 1723 ; une ruelle au nord, extension du XVIIe, avec des maisonnettes individuelles du XVIIe ou du XIXe.

Enfin, le béguinage de Mont-Saint-Amand ou Grand Béguinage, qui doit son existence aux brimades que la municipalité gantoise (libérale, donc anticléricale) faisait endurer, surtout à partir de 1858, aux béguines du béguinage Sainte-Élisabeth dans le centre-ville. En 1872, alors que les béguines étaient menacées d’expulsion, le pieux duc allemand Englebert d’Arenberg s’offrit à faire construire à Mont-Saint-Amand, dans la banlieue nord-est de Gand, un nouveau béguinage, qui fut inauguré en 1874. Ce béguinage est unique en ce qu’il fut planifié et aménagé de toutes pièces et en un seul mouvement, même si le tracé des rues (présentant souvent des coudes ou faisant un retour d’équerre) et la disposition générale imitant le plan médiéval (en l’espèce appartenant au type mixte) tentent de susciter l’impression d’un développement organique. Le projet fut confié à Jean-Baptiste Bethune, grand chantre de l’architecture néo-gothique en Belgique, qui tint à fournir lui-même les plans de l’église, mais délégua la mise en œuvre du reste du béguinage à son disciple Arthur Verhaegen. Le site, entouré d’un mur d’enceinte couronné d’une frise denticulée et percé de deux portails d’entrée, comprend : 80 maisons et 14 convents, construits en brique brune, situés autour du dries central ou bordant l’un des sept rues adjacentes ; une église néo-gothique, à verticalité affirmée, mais de facture sobre, y compris à l’intérieur ; plusieurs placettes et une chapelle.

Hasselt

Il reste peu de chose de ce béguinage construit intra-muros à partir de 1571, après que le béguinage extra-muros, fondé dans la première moitié du XIIIe siècle à proximité de l’abbaye cistercienne de Herkenrode[note 14], eut été détruit lors des guerres de religion en 1567. Le béguinage connut une expansion au début du XVIIIe, mais périclita rapidement au XIXe siècle. La dernière béguine disparut en 1866 ; la municipalité utilisa une partie des maisons à loger les nécessiteux, le restant des maisons, souvent encore construites en argile et bois, continuant de se délabrer. L’église fut détruite par un bombardement en 1944, et seuls quelques vestiges au sol trahissent son emplacement. Après la guerre, deux rangées de maisons, formant l’angle nord-est de la place, furent restaurées ; datées du XVIIIe (de 1707 pour les plus anciennes), elles sont dans le style mosan traditionnel. A également été conservée la porterie, dans l’angle sud-ouest.Herentals

Le béguinage actuel, du reste fortement amputé, remplace en fait, depuis la restauration catholique de 1585, celui qui avait été construit en 1260 un peu plus au nord et qui avait compté jusqu’à 75 maisons, mais qu’en 1578 les Calvinistes au pouvoir avaient fait détruire, de peur qu’il ne servît de point d’appui à l’ennemi espagnol. Ce nouveau béguinage prit forme progressivement à la fin du XVIe siècle, eut un curé, et se dota en 1614 d’une nouvelle église. Les effectifs s’accrurent jusqu’à 235, pour décliner ensuite régulièrement ― déclin qui s’accéléra à l’arrivée des Français qui placèrent le béguinage sous tutelle de la Commission des Hospices civils. Au XIXe, confronté à l’étiolement du béguinisme, et donc à l’inoccupation des maisons de béguine, l’assistance publique, propriétaire du site, résolut de vendre la face ouest du dries triangulaire pour y construire une école, et, en 1966, à faire démolir toute la partie nord, en vue d’édification de logements pour personnes âgées ; ne subsistent donc plus aujourd'hui que la rangée de maisons correspondant au côté sud-est, légèrement incurvé, du dries, ainsi que l’église et deux portails d’entrée (de 1640 et 1622). Parmi les maisons, attirent en particulier l’attention un convent du XVIIe (actuellement sous enduit blanc) et l’infirmerie, devenue musée, avec sa lucarne à gradins et sa porte baroque. La seule maison préservée sur le côté ouest, accotée au bâtiment scolaire, maison dite de fondation, de 1647, est sans doute la plus ancienne du béguinage. L’église est une pseudo-basilique de 1614, construite en brique avec bandeaux de grès en strates horizontales alternées ; voûtée en berceau de style baroque, elle héberge un mobilier du XVIIe.Hoogstraten

Fondé assez tardivement, en 1380 (mais on peut supposer qu’il y eut des béguines avant cette date), ce béguinage comprend deux plaines, celle au sud étant le résultat d’une extension effectuée en 1636, lorsque les effectifs du béguinage, après avoir été au plus bas pendant les guerres de religion, s’augmentaient rapidement par l’arrivée de béguines de Hollande. L’apogée se situe au début du XVIIIe, où l’on compte une soixantaine de maisonnettes et deux centaines de béguines. Le déclin s’instaura ensuite, accéléré par l’arrivée des Français à la fin du XVIIIe, et parachevé par la disparition de la dernière béguine en 1972. Les maisons qu’avait épargnées la pioche des démolisseurs, au dernier stade du délabrement, furent in extremis sauvées par une association. Vers le nord du béguinage, une de ces maisons, un convent, et deux maisons attenantes, forment aujourd'hui un musée [note 15]. L’église, édifiée de 1679 à 1687, sur le modèle de l’église du béguinage de Lierre, est de style baroque, mais d’une facture plutôt sobre, hormis le portail d’entrée ; les vastes baies dans l’élévation du vaisseau central expliquent la luminosité de l’intérieur. La deuxième plaine forme la moitié sud du béguinage ; sur son côté sud s’alignent des maisons du XVIIe, tandis que sa face orientale, constituée d’un simple mur et non d’une rangée de maisons, traduit la limite atteinte par l’extension du béguinage au XVIIe.Lierre

Ce béguinage, que popularisa l’écrivain Felix Timmermans, est constitué d’un quadrillage de rues, et passe pour être le plus ancien de Flandre : en effet, quoique fondé seulement en 1258, il remonte en fait à une communauté hébergée dans un convent signalée depuis le début du XIIIe siècle. En 1259, il fut reconnu comme paroisse, et eut peu après sa propre chapelle, puis son infirmerie et sa table du Saint-Esprit (maison de nécessiteux) en plus de trois convents. Construit d’abord hors les murs, il fut inclus à la fin du XIVe, lors d’une expansion de la ville, au-dedans de la nouvelle enceinte. Passée la période des guerres de religion, où le béguinage fut pillé, il connut une période de floraison ; la construction d’une nouvelle église, décidée alors, fut retardée par la peste et par la crise économique qui frappèrent la ville dans la deuxième moitié du XVIIe. Cependant, vers 1700, le béguinage comptait plus de 300 béguines, et il fallut donc s’étendre, ce qui fut fait par la construction du Grachtkant, rangée de maisons identiques construites d’une seule traite dans l’est du béguinage en 1721. Une nouvelle infirmerie fut construite vers 1750, mélange de style classique et traditionnel, qui servit ensuite d’orphelinat, avant d’être aménagée en logements en 1970. Après l’arrivée des Français en 1794, l’infirmerie et les maisons passèrent aux mains des Hospices civils ; l’église échappa de justesse à la démolition. Ici comme ailleurs, le nombre de béguines décline peu à peu, et en 1925, c'est-à-dire à l’époque de Timmermans, le béguinage ne compte plus que 67 membres. À l’heure actuelle, le site comprend : une dizaine de rues et ruelles orthogonales ; trois portails d’entrée, dont le plus élaboré, portique de style baroque, situé au nord-ouest, est daté de la fin du XVIIe ; une vaste infirmerie, du milieu XVIIIe, déjà décrite ; une église baroque, commencée en 1664, au parement de façade mêlant des pierres de tonalités différentes, et dont le clocher, de date plus tardive, tend vers le classicisme (riche mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles) ; maisonnettes et convents du XVIIe et XVIIIe.Looz

Vers 1200, des béguines vinrent s’établir autour de la chapelle de l’hôpital des Johannites, situé un peu en dehors des remparts, à l’ouest du bourg, et obtinrent, en 1258 ou 1259, la fondation officielle d’un béguinage, sous l’égide de l’abbaye de Villers ; ladite chapelle fut alors transférée au béguinage. En 1654, les neuf maisonnettes, occupées par autant de béguines, furent détruites par les troupes lorraines lors du siège de la ville, mais furent reconstruites. En 1797, le béguinage, où ne résidaient plus alors que quatre béguines, passa à l’Assistance publique, qui décida en 1802 d’en faire un hospice de vieillards, tandis que la chapelle devint en 1814 une église paroissiale ordinaire. Un nouvel hospice fut bâti plus à l’ouest en 1836 ; il semblerait que les bâtiments du béguinage aient été démolis à cette occasion. Quoi qu’il en soit, la chapelle, appelée aujourd'hui chapelle de Graethem[note 16], est tout ce qui subsiste de l’ancien béguinage ; elle se compose de deux parties, l’une romane de trois travées orientales et un chœur du premier quart du XIIe siècle, l’autre gothique [note 17], de fin XIIIe ; elle subit d’autres remaniements début XVIe (démolition des collatéraux), puis en 1654, après qu’elle eut été endommagée par les Lorrains. La nef est couverte de plafonds de bois et présente des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. La chapelle a été convertie en salle d’exposition.Louvain