- Pseudo-basilique

-

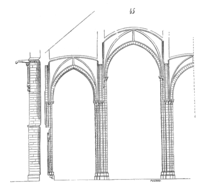

Église Saint-Frédégand (XVIIe), près d’Anvers. Il y a peu d’espace entre le faîte du toit en appentis (et à demi-croupe) couvrant les collatéraux, et la corniche de la toiture couvrant la nef centrale. Pourtant, la différence de hauteur entre les voûtes de la nef et celles des collatéraux est ici importante.

Stufenhalle franconienne : le contour de la nef centrale, plus haute que les collatéraux, de la chapelle Notre-Dame de Wurzburg se laisse deviner dans la façade occidentale. Une unique toiture à deux versants couvre d’un seul tenant les trois vaisseaux.

Stufenhalle franconienne : le contour de la nef centrale, plus haute que les collatéraux, de la chapelle Notre-Dame de Wurzburg se laisse deviner dans la façade occidentale. Une unique toiture à deux versants couvre d’un seul tenant les trois vaisseaux.

Le terme de pseudo-basilique, ou d’église pseudo-basilicale, peu usité en francophonie car n’appartenant pas au vocabulaire architectural français[1], désigne, dans les pays de langue allemande et aussi de langue néerlandaise, une église de plan basilical, mais dont la nef centrale ne dépasse en hauteur les nefs collatérales que dans une mesure relativement limitée ; une conséquence de cette disposition est qu’en règle générale la nef centrale ne bénéficie pas d’éclairage direct par voie de Fenêtre-hautefenêtres-hautes. Le terme pseudo-basilical s’applique donc à l’élévation d’une église, non à son plan au sol, lequel est basilical au sens classique.

La pseudo-basilique, ainsi que la Staffelhalle (ou Stufenhalle, expliquée ci-après), apparurent à la fin de l’époque gothique et représentent une forme architecturale hybride entre l’église-halle (où les trois vaisseaux composant la nef sont de hauteur égale), phénomène essentiellement germanique, et la basilique au sens propre.

Sommaire

Pseudo-basiliques et Staffelhallen

Le terme de pseudo-basilique ne recouvre, au sens strict, que des édifices religieux présentant une disposition basilicale de ses toitures, c'est-à-dire que les trois vaisseaux de la nef ont chacun une toiture séparée. Ainsi les collatéraux portent-ils souvent un toit en appentis, dont le faîte vient s’appuyer contre la paroi aveugle, exempte de fenêtres-hautes, de la nef centrale ; en effet, l’espace laissé dans cette paroi entre le bord supérieur de l’appentis et le bord inférieur de la toiture de la nef est trop étroit que pour permettre le percement de baies. Il importe de distinguer cette forme architecturale de la Stufenhalle[2], dont les voûtes des trois vaisseaux sont couvertes d’une seule toiture, commune à tout l’édifice ; toutefois, il advient parfois que les deux termes soient utilisés l’un pour l’autre dans la littérature spécialisée, alors qu’il s’agit en fait de deux types architectoniques distincts.

Le type pseudo-basilical constitue peut-être une réaction aux tendances, perceptibles vers 1400, de regothisation de l’architecture européenne. Il permettait de réunir l’antique plan de base de la basilique et l’ordonnance plus moderne de l’église-halle.

Staffelhalle

C’est cependant en France, dans le Poitou, que la Staffelhalle fait son apparition, et ce dès le XIe siècle. Aux alentours de 1150 fut érigée à Poitiers l’église romane Notre-Dame-la-Grande. La cathédrale gothique Saint-Pierre de cette même ville présente l’aspect d’une église-halle, dont la nef centrale n’est qu’en faible surélévation par rapport aux collatéraux. Au XVe siècle, des Staffelhallen apparaissent dans diverses parties d’Europe centrale, en particulier en Franconie, mais aussi au Danemark, régions où nombre d’églises paroissiales seront bâties selon ce modèle.

En Westphalie émergea à la fin de l’époque romane une école locale d’architecture. Se construisirent des églises couvertes de voûtes d’arêtes, à colonnes alternantes, qui adoptent, à l’intérieur, l’aspect de Stufenhallen. L’église collégiale et paroissiale Saint-Ludger de Münster est considérée comme le prototype de ce groupe d’édifices. Jusqu’à 1220 environ, de nombreuses constructions similaires virent le jour, lesquelles cependant seront pour la plupart remaniées ultérieurement. Néanmoins, quelques exemples caractéristiques se sont conservés intacts, en particulier à Billerbeck et à Legden.

La cathédrale d’Ingolstadt, la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, l’église Saint-Pierre-et-Paul de Görlitz et la cathédrale de Königsberg représentent des exemples de vastes Staffelhallen au sens propre. L’adjonction de chapelles latérales donne parfois l’impression d’un nef de cinq vaisseaux (p. ex. l’église paroissiale d’Eggenfelden). Au demeurant, on peut remarquer que de tels édifices, couverts par une seule et grande toiture à deux versants, eussent été plus difficilement réalisables si les murs de la nef centrale avaient été trop rehaussés par rapport aux collatéraux (comme dans une basilique ordinaire) ou, à l’inverse, de hauteur égale aux murs des collatéraux (comme dans une église-halle).

Quelques historiens de l’art, en particulier du XIXe et du début du XXe siècle, voyaient dans ces « églises basiliques réduites » la marque d’une carence et ont voulu en expliquer l’apparition par le manque de moyens financiers des maîtres d’ouvrage ou par quelque souci d’humilité volontaire. Cependant, de grands projets d’architecture tels que la cathédrale Saint-Étienne de Vienne tendent au contraire à faire supposer que la Stufenhalle était, comme type particulier d’édifice, fort goûtée des architectes et des bâtisseurs du moyen âge.

Pseudo-basiliques

Les pseudo-basiliques, plus rares en Allemagne que les Staffelhallen, ne se reconnaissent parfois qu’à une ligne de brisure dans la toiture, trahissant une nef centrale surélevée, et il arrive que le faîte des appentis des collatéraux touchent la paroi du vaisseau central tout juste sous l’égout du toit de celui-ci. Parfois, la partie supérieure des parois intérieures de la nef centrale est scandée de peintures en trompe-l’œil figurant des fenêtres-hautes, destinées à créer l’illusion d’une basilique véritable ; dans l’église paroissiale de Neustadt en Holstein, ces peintures vont jusqu’à figurer des entrelacs gothiques.

Les vastes pseudo-basiliques espagnoles, telles la cathédrales de Barcelone ou l’église Sainte-Marie-de-la-Mer (Santa Maria del Mar), forment un cas particulier : les vaisseaux étant couverts de toits à très faible pente, la partie supérieure de la nef centrale, quoique faiblement surélevée par rapport aux collatéraux, est néanmoins percée de fenêtres-hautes.

Notes

- Il ne figure pas, p.ex., dans Architecture. Méthode et Vocabulaire, de Pérouse de Montclos.

- De l’allemand Stufe, marche, degré, échelon. Stufenhalle pourrait se traduire par halle échelonnée. Syn. : Staffelhalle.

Bibliographie

- Norbert Nussbaum: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik. Darmstadt, 2. Aufl. 1994. ISBN 3-534-12542-8

- Rolf Toman, Achim Bednorz: Gotik. Architektur - Skulptur - Malerei. Könemann im Tandem-Verlag, 2005, ISBN 3-8331-1038-4

- Matthias Untermann: Handbuch der mittelalterlichen Architektur. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009. ISBN 978-3-534-20963-7

Wikimedia Foundation. 2010.