- Quatre fils Aymon

-

Les quatre fils Aymon sont des preux célébrés par la littérature médiévale issue des chansons de geste du cycle carolingien aux thèmes chevaleresques, notamment de la chanson des Quatre fils Aymon dont ils sont les principaux protagonistes, avec l'enchanteur Maugis, le roi Charlemagne et le cheval Bayard. Nommés Renaud, Alard, Richard et Guichard, ils sont les fils du comte Aymon de Dordonne et de son épouse Aja (parfois Vorsie, la sœur de Charlemagne), et les adversaires du roi Charlemagne qui ne cesse de les poursuivre. Leur légende est d'origine française, mais a connu une vaste diffusion dans de nombreux pays, notamment en Belgique, en Italie, en Allemagne et dans les Flandres aux Pays-Bas, soutenue pour cela par l'invention de l'imprimerie. La diffusion de ce récit connaît son apogée de la Renaissance au XIXe siècle.

Sommaire

Histoire littéraire

Les quatre fils Aymon sont issus des chansons de geste que racontaient trouvères et troubadours. Ils sont connus grâce aux nombreux textes qui les retranscrivent. Le plus ancien est une version française[1] (dont fait partie la Chanson de Renaut de Montauban)[2], datée au plus tard du milieu du XIIIe siècle selon l'université de Gand[3], l'université catholique de Louvain la faisant remonter à la fin du XIIe siècle au maximum, sachant qu'elle circulait oralement avant cette date[4] et qu'elle pourrait être d'origine ardennaise[5]. Plus sobre et concise que les suivantes, cette version est conservée à la bibliothèque bodléienne[6].

Un siècle plus tard, des versions en prose de l'Histoire des Quatre fils Aymon commencent à apparaitre. Du XVIIe siècle au XIXe siècle, des versions imprimées populaires de cette histoire se mettent à circuler[1], parfois avec de grandes divergences par rapport aux textes médiévaux originaux[7]. Joseph Bédier fait remarquer en 1929 qu'« il n'y a pas dans la littérature populaire de livre plus populaire que Renaut de Montauban »[8].

Malgré l'extrême célébrité du récit jusqu'au XVIIIe siècle, les textes authentiques des Quatre Fils Aymon n'ont fait l'objet que de rares éditions depuis le début du XXe siècle. La principale est celle de la plus ancienne version connue, par Ferdinand Castets : La Chanson des Quatre Fils Aymon, d'après le manuscrit La Vallière, avec introduction, description des manuscrits, notes au texte et principales variantes, appendice où sont complétés l'examen et la comparaison des manuscrits et des diverses rédactions. Montpellier : Coulet et fils (1909, réimpr. Genève : Slatkine Reprints, 1974). De larges extraits en ont été traduits en français moderne et publiés par Micheline de Combarieu Du Grès et Jean Subrenat sous le titre Les Quatre Fils Aymon, ou Renaud de Montauban. Paris : Gallimard, collection « Folio », no 1501 (1983, réédité). Un volume plus succinct en a été extrait sous le même titre, avec commentaires par Hubert Heckmann et Pierre-Olivier Douphis (Gallimard, collection « Folioplus classiques », 2011).

Les Quatre fils Aymon et Renaut de Montauban

Lire La Chanson des quatre fils Aymon sur Wikisource.

Lire La Chanson des quatre fils Aymon sur Wikisource.Il existe une douzaine de versions manuscrites médiévales connues en vers pour Les Quatre fils Aymon (et Renaut de Montauban)[9]. Toutes sont anonymes, sauf le roman Histoire des quatre fils Aymon attribué à Huon de Villeneuve, un trouvère du XIIIe siècle. Jean-Pierre Brès en a publié une édition à Paris en 1829, in-32.

Le cheval Bayard (auquel Renaud est très attaché[10],[11],[12]) y joue toujours un rôle presque aussi important que son ou ses cavaliers[13],[14]. Bien que la représentation du cheval portant les quatre fils en même temps soit très connue et indissociable de la chanson, elle semble issue d'une influence de l'iconographie sur les versions postérieures du texte, car si les plus anciens textes disent que Bayard est capable de porter plus d'un cavalier, ils ne précisent jamais qu'il s'agit des quatre frères[15].

Épisode parisien

Aymon de Dordonne vient à Paris un jour de Pentecôte pour présenter ses quatre fils, Renaud, Alard (ou Allard), Guichard et Richard (ou Richardet), à son suzerain Charlemagne, afin qu'ils soient adoubés chevaliers. Renaud impressionne fort et remporte la quintaine, si bien que Charlemagne le fait armer et ordonne qu'on lui remette une monture merveilleuse, Bayard (dans la majorité des manuscrits, Bayard est donné à Renaud par Charlemagne lors de son adoubement, deux versions en font un don de la fée Oriande à Renaud[16]). Mais Le lendemain, Renaud dispute une partie d'échecs avec Bertolais, le neveu de Charlemagne, qui est mauvais joueur. Il finit par se disputer avec Renaud. Ce dernier demande justice et réparation, mais Bertolais ne l'entend pas de cette oreille, et continue de le provoquer. Renaud, sous le coup de la colère, s'empare d'une des lourdes pièces de l'échiquier et la lance à la tête de Bertolais. Celui-ci est tué sur le coup. Renaud s'enfuit et, selon l'un des manuscrits, arrivé à Senlis avec ses frères, il les prend tous les trois en croupe sur Bayard, qui est doté de pouvoir de porter les quatre frères en même temps ou encore de franchir des vallées d'un seul saut. Il emmène ainsi Richard et Guichard à Soissons[17]. Les frères sèment leurs poursuivants et décident de se réfugier au fond des Ardennes, leur pays natal, où leur cousin Maugis peut leur porter assistance.

Épisode ardennais

Tous les quatre sont d'abord chassés de Dordonne par leur père, en raison de sa vassalité envers Charlemagne. Maugis, qui déteste le roi des Francs, les accueille avec joie et les aide à construire la forteresse de Montessor sur un roc surplombant la Meuse. Dans ce château, ils choisissent comme armoiries le sanglier. Au bout de sept ans, Charlemagne retrouve leur trace et entreprend de faire le siège du château de Montessor. Malgré une résistance héroïque, le château finit par tomber à cause du traître Hervé de Lausanne. Les quatre frères et les hommes survivants arrivent néanmoins à fuir par un souterrain. Ils se cachent plusieurs mois dans la forêt et sont contraints de vivre de rapines. Puis à demi-morts de faim[18], ils se décident finalement à rentrer chez leur mère au château de Dordonne, profitant de l'absence du duc Aymon pour se rétablir. Celui-ci, de retour, les chasse à nouveau.

Épisode gascon

Remis et armés par leur cousin Maugis, les quatre frères décident de se mettre au service d'une juste cause. Ils partent pour la Gascogne, afin d'aider le roi Yvon à combattre l'Émir Begès. Renaud, grâce à l'épée Froberge qui lui a été offerte par Maugis, combat héroïquement. Suite à leur victoire conjointe, le roi leur offre en remerciement le château de Montauban et la main de sa sœur à Renaud. Désormais, Renaud s'appelle Renaud de Montauban.

Renaud retourne à Paris pour narguer le roi Charlemagne lors d'une course visant à trouver le meilleur cheval qui soit pour Roland (le héros de la chanson homonyme). Grâce à l'aide de Maugis, il participe à une course près de Montmartre, au bord de la Seine, la gagne[19] et va jusqu'à dépouiller Charlemagne de sa couronne, trophée du vainqueur[20]. À Montauban, Renaud et ses frères sont rattrapés par l'armée de Charlemagne une fois de plus, et trahis par le roi Yon qui leur ordonne de se rendre désarmés à Vaucouleurs. Ils affrontent toute une armée, épreuve dont ils se tirent grâce à l'arrivée providentielle de Maugis chevauchant Bayard. Les quatre frères se lassent de la querelle. Roland sert d'intermédiaire entre Renaud et Charlemagne. Plus tard, alors que l'empereur s'apprête à faire traitreusement pendre Richard, Bayard réveille Renaud en touchant son écu de son sabot. Le chevalier peut secourir son frère. Maugis parvient, grâce à ses enchantements, à capturer Charlemagne et à le livrer aux quatre frères, qui le supplient de faire la paix. Charlemagne refuse, et se remet à leur poursuite avec un acharnement sans précédent. L'enchanteur Maugis part se retirer en méditation dans son ermitage des Ardennes, où il va terminer ses jours. Renaud et ses frères sont réduits à la fuite et à la famine lors du siège de Montauban : leurs montures sont toutes tuées pour leur viande, à l'exception de Bayard. Après avoir envisagé de le manger, ils renoncent à l'idée de le saigner entre les murs du château car le cheval-fée est épuisé. Ils s'échappent alors en pleine nature grâce à un souterrain, et selon une version, ils boivent là le sang du cheval, ce qui les ranime.

Fin de Renaud

Charlemagne est contraint par Roland et ses barons de proposer une véritable offre de paix en échange de laquelle Renaud doit s'engager à partir en pèlerinage en Palestine et à lui livrer Bayard. Cependant, il dicte des conditions de paix sévères. Renaud doit faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem sans argent et sans escorte, et le cheval Bayard est condamné à mort. Renaud accepte : dans le manuscrit La Vallière, il livre même son destrier sans exprimer de regret[21]. Charlemagne ordonne que le cheval soit jeté dans un fleuve (le Rhin ou la Meuse selon les versions) avec une meule autour de son cou, mais le cheval-fée survit et gagne la forêt des Ardennes (d'autres versions rapportent qu'il meurt). Un manuscrit tardif rapporte que Renaud livre une première fois Bayard à Charlemagne, mais que le destrier s'enfuit dans la forêt où Maugis le retrouve[22]. Plus tard, il mène Maugis à un Hôtel-Dieu où Renaud est soigné avec des herbes : le chevalier répond que le cheval Bayard appartient à Charlemagne et qu'il fera son pèlerinage seul[23]. Après avoir erré à travers les Ardennes, le cheval-fée retrouve Renaud à Trémoigne (Dortmund), mais celui-ci le livre à Charlemagne qui ordonne de le noyer[24]. Ce passage est repris par une édition populaire du XVIIIe siècle[25].

Renaud part en pèlerinage. À son retour, il apprend que sa femme est morte durant son voyage. Il décide donc d'envoyer ses enfants vivre à la cour de Charlemagne. Malgré les différends que leur père avait eu avec lui, ses fils sont bien accueillis. Pendant ce temps, Renaud adopte une vie simple, et s'engage comme ouvrier sur le chantier de construction de la cathédrale de Cologne. Il ne demande comme salaire que de quoi se nourrir. Mais les autres maçons considèrent que Renaud leur fait une concurrence déloyale. Ils se décident à l'assassiner. Leur forfait effectué, ils jettent le corps de Renaud dans le Rhin. La légende dit que les poissons du fleuve portent son corps, entouré de cierges et sous le chant des anges. Ainsi finit la vie de Renaud de Montauban, qu'on appellera plus tard saint Renaud.

Autres textes

Froissard raconte leur histoire dans sa Chronique (t. III, chap. XV). La Chanson de Maugis d'Aigremont rapporte la conquête de Bayard et de l'épée Floberge par Maugis, ce dernier les remet ensuite à son cousin, Renaud le fils du duc Aymon. Le texte rejoint ici la chanson de Renaud de Montauban[26]. renaud réapparaît (sans ses frères) dans des poèmes épiques italiens traitant de chevalerie, comme ceux de Torquato Tasso, de Luigi Pulci (Morgante), de Matteo Maria Boiardo (Roland amoureux), et de l'Arioste (Roland furieux). Renaud de Montauban, l'aîné des quatre frères, est immortalisé par L'Arioste dans le Roland furieux, où après s'être illustré par ses exploits guerriers, il se fait moine.

On le retrouve dans les Grandes Chroniques de France, et les œuvres de Thomas Bulfinch librement inspirées de la matière de Bretagne et du cycle carolingien.

Représentations dans les arts

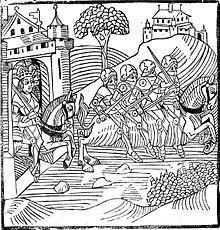

Les quatre frères ont fait l'objet de nombreuses représentations, généralement avec le cheval Bayard. Le succès de cette iconographie représentant les quatre frères sur le dos du même cheval semble avoir joué un rôle déterminant dans la diffusion et la longévité des aventures de Renaud[27]. La plus ancienne figure sur un tombeau au Portugal, daté de la première moitié du XIIe siècle[4]. Au fil du temps et avec la littérature de colportage, des épisodes de la chanson sont parfois illustrés par des gravures qui n'ont que peu de rapport avec le propos qu'elles illustrent[28].

L'une des plus célèbres représentations modernes est Le cheval Bayard, une sculpture réalisée par Olivier Strebelle et initialement montrée au public lors de l'Expo 58, placée le long de la Meuse à Namur, en contre-bas du pont des Ardennes. Fin et léger, le cheval semble voler en portant ses quatre cavaliers au-dessus du fleuve. Il est possible qu'en plaçant ainsi la statue au bord de la Meuse, on ait voulu symboliser le franchissement d'une frontière ou de l'au-delà[29]. Cette statue est un important symbole belge.

Une autre célèbre statue représentant les fils Aymon en compagnie de Bayard se trouve à Bogny-sur-Meuse, réalisée par Albert Poncin, elle est au contraire très statique, et semble symboliser l'ancrage au sol, la puissance et l'impénétrabilité[29].

Termonde, où se tient l'Ommegang de Ros Beiaard tous les dix ans, possède aussi plusieurs œuvres représentant Bayard chevauché par les quatre fils. La statue Ros Beyaert, par Aloïs de Beule et Domien Ingels, est un bronze érigé pour le World Fair de 1913 à Gand[30]. Vier Heemskinderen (Les quatre fils du duc Aymon) par Gerard Adriaan Overeem, en 1976, est placée dans la Torenstraat de Nijkerk[31]. A Cologne, depuis 1969, une sculpture de bronze réalisée par Heinz Klein-Arendt les représente.

-

Statue à Termonde.

-

Sculpture à Grembergen.

-

Ros Beyaert à Gand.

-

Vier Heemskinderen de Nijkerk.

Analyse

La légende des quatre fils Aymon a un côté subversif puisqu'elle renvoie au refus du féodalisme et du centralisme, à la résistance et au désir de liberté[32],[33], tout en défendant une certaine autonomie des régions de la Gascogne et de l'Ardenne. Le texte mélange la chevalerie à la féerie, l'histoire est radicalement opposée à la plupart des autres textes du cycle carolingien (voire de la légende arthurienne), où le chevalier se dévoue corps et âme à un suzerain érigé en modèle de sagesse et de vertu. Charlemagne, qui incarne le pouvoir en place dans les Quatre fils Aymon, est présenté comme un roi injuste et intraitable[34].

Bien que Charlemagne ait des réactions inappropriées, il finit par dominer puisque Renaud accomplit un pèlerinage et lui livre Bayard. Si le récit original est subversif, les frères étant vus comme des rebelles, finalement ils se rendent compte de leurs erreurs. Le récit est donc implicitement influencé par des aspirations à une rénovation et un renforcement de la monarchie française des premiers Capétiens, notamment de Philippe Auguste (1180-1223).

Une interprétation intéressante de la légende des quatre fils Aymon et du Cheval Bayard est donnée par Henri Dontenville (La mythologie française et Dits et récits de mythologie française).

Folklore

L'Ardenne, région naturelle partagée entre la France, la Belgique et le Luxembourg, est sans conteste celle où la légende est la plus présente et ancrée[35]. Une partie des textes s'y déroule incontestablement[35], bien que l'épisode ardennais ne soit pas le plus développé de la chanson[36]. Joseph Bédier avait en son temps revendiqué l'abbaye de Stavelot-Malmedy pour origine de la légende des quatre fils Aymon, mais cette affirmation a été invalidée lors d'une étude critique à l'université de Liège[37].

Lieux et toponymes

Une enquête de l'université de Liège, en 1976, a relevé une douzaine d'emplacements revendiqués pour être la forteresse Montessor (ou Montfort) bâtie pour les fils Aymon par Maugis, dans l'Ardenne[37]. Le château d'Amblève en est un[38]. Dhuy possédait un vieux château nommé Bayard en 1770, que l'on disait aussi être le Montessor des fils Aymon[39]. Bertem, près de Louvain, affirmait détenir les reliques d'un des fils Aymon, Saint Aalard (ou Alard) pendant 600 ans[40].

Bogny-sur-Meuse est l'un des sites ardennais français recelant le plus grand nombre de témoignages de la légende : quatre pics rocheux y symbolisent les quatre frères sur le dos de Bayard, et une statue du cheval accompagné de ses quatre cavaliers est érigée sur l'emplacement de l'ancien Château-Regnault (vu comme un emplacement possible pour Montfort/Montessor)[41].

Le village de Francheval doit son nom aux quatre frères et à Bayard selon un conte rapporté, entre autres, par Claude Seignolle. Bayard ayant fait preuve d'une grande bravoure pour aider Renaud et l'un de ses frères, ce dernier lui dit « Tu es un brave, Bayard, franc cheval ! ». À l'endroit même où Bayard se trouvait, le village de Francheval fut élevé[42]. Une légende similaire est liée à l'établissement du village de Balan : alors que les frères étaient poursuivis et que Bayard, après l'un de ses bonds fabuleux, était retombé brutalement sur le sol, Renaud aurait crié « Balan ! », soit « Remettez-vous en selle » ! à ses frères, et le village resta baptisé ainsi[43].

En Picardie, particulièrement en Thiérache, le vacarme nocturne d'une tempête était attribué au passage d'une chasse aérienne des quatre fils Aymon. Un tombeau factice des quatre frères existe au Domaine de Chevetogne.[réf. nécessaire]

L'ancien comté de la Marche était le fief des seigneurs de la Roche-Aymon qui y sont établis depuis le Xe siècle, et affirmaient descendre des quatre frères de la légende[44].

Processions et cortèges

Les fils Aymon sont présents parmi les géants du Nord. Ce type de manifestation folklorique, qui consiste à promener un géant porté dans les rues d'une ville ou d'un village, n'existe que peu en France. Une procession est attestée à Namur dès le XVIe siècle, en 1518. Mi-religieuse mi-profane, elle se déroulait chaque 2 juillet, à travers les rues parées de « mai et autres jolivetés à largesse ». Y apparaissaient Charlemagne et les neuf preux, ainsi que les quatre fils Aymon montés sur Bayard, suivis de leur cousin l'enchanteur Maugis. Cette pièce profane connut un immense succès pendant près de trois siècles, réjouissant les bourgeois et d'autres bonnes gens qui venaient de tous les coins du comté de Namur. D'abord connue comme la « moralité des quatre fils Aymon », elle prit plus tard le titre d'« Histoire du cheval Bayard »[45].

Attesté avant 1461 à Termonde, en Flandre orientale, l'Ommegang de Termonde a pour sujet la légende des quatre fils Aymon (que l'on dit originaires de la ville) et du cheval Bayard, qui aurait été noyé au confluent de l'Escaut et de la Dendre[40].

Déploiements culturels

La "pucelle " ou insigne régimentaire du 12ème Régiment de Chasseurs est illusrée des 4 fils Aymon .

Les quatre fils Aymon et le cheval Bayard étaient très populaires comme enseigne de nombreux commerces, notamment parisiens, baptisés « Aux quatre fils Aymon », jusque dans les années 1830[39]. C'est la raison pour laquelle la légende est présente dans une rue du IIIe arrondissement de Paris, la rue des Quatre-Fils. Il s'y trouve en son centre une œuvre en bronze d'Ivan Theimer sur une façade. La rue des Quatre-Fils devrait son nom à une ancienne auberge présentant une telle enseigne[46]. On trouve toujours l'enseigne d'un ancien estaminet Aux Quatre fils Aymon, datée de la fin du XVIIe siècle, à Lille[47].

En 1811, la chanson de geste des quatre fils Aymon est adaptée pour le théâtre, dans une « féerie » à grand spectacle qui en modifie le sens et fait disparaître tout son côté subversif envers Charlemagne. C'est ainsi que le texte original devient « une féerie invitant à la plus plate soumission »[48]. Pendant l'occupation allemande de la Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des Quatre Fils Aymon fut le sujet d'une pièce que les autorités allemandes interdirent à cause de la sympathie qu'elle montrait pour la résistance à l'autorité ; la pièce fut jouée clandestinement et devint très populaire. Les Quatre fils Aymon est un opéra de Michael Balfe, créé à l'Opéra-Comique en 1844. La Légende des fils Aymon, jeu scénique de Frédéric Kiesel, est créé à Habay-la-Neuve en 1967. Les Quatre Fils Aymon est un ballet de Maurice Béjart et Janine Charrat daté de 1961.

L'histoire des quatre frères est contée aux passants de Charleville Mézières, dans les Ardennes, sous forme de spectacles de marionnettes (Charleville étant la capitale mondiale des marionnettes) par le Grand Marionnettiste, un automate géant s'animant toutes les heures de la journée. Plus récemment, les quatre fils ont été remis à l'honneur par Hervé Gourdet, organisateur du festival Printemps des Légendes à Monthermé, dans les Ardennes françaises[49], et a illustré un livre pour la jeunesse sur ce thème, avec Jean-Luc Duvivier de Fortemps[50]

Notes et références

- Wagner 2006, p. 33

- Tout comme le nom de « Bayart » est progressivement remplacé par la forme « Bayard », « Renaut » est devenu « Renaud »

- Jacques Thomas, L'épisode ardennais de Renaud de Montauban, édition synoptique des versions rimées, vol. 3, Brugge, De Tempel, 1962, faculté de philosophie et de lettres de l'université de Gand

- Université catholique de Louvain 2001, p. 203

- Maurice 2008, p. 198

- Piron 1981, p. 153

- Castets 1909, p. Avant-propos

- Maurice 2008, p. 197

- Doppagne 1978, p. 190

- Wacyf Boutros-Ghali, La tradition chevaleresque des Arabes, bibliothèque arabo-berbère, Eddif, 1996, (ISBN 9782908801941), p. 190

- Castets 1909, p. 630

- Dontenville 1973, p. 150

- Piron 1981, p. 164

- Bohler et Basso 2009, p. 139

- Piron 1981, p. 153-170

- Piron 1981, p. 166

- Castets 1909, p. 139

- Henri Lemaître et André Lagarde, La littérature française: Du Moyen Age à l'âge baroque, Bibliothèque des connaissances essentielles, volume 1 de La littérature française, Bordas, 1970, p. 43.

- Guidot 2008, p. 213

- Castets 1909, p. 931-932

- Castets 1909, p. 766

- Castets 1909, p. 202

- Castets 1909, p. 209-213

- Castets 1909, p. 214-215

- Castets 1909, p. 252

- Piron 1981, p. 168

- Guidot 2008, p. 377

- Leclerc 1995, p. 15-16

- Gilles Boudinet, Enseigner l'Histoire des arts: enjeux et perspectives, éditions L'Harmattan, (ISBN 9782296541580), p.60

- (nl) Karel van de woestijne wandeling sur http://www.literair.gent.be/. Consulté le 13 mars 2011

- (nl) Vier Heemskinderen sur http://www.literair.gent.be/. Consulté le 13 mars 2011

- Lambot 1987, p. 153

- François Suard, « Renaut de Montauban comme chanson de révolte », Reinold: Ein Ritter für Europa, Beschützer der Stadt Dortmund. Funktion und Aktualität eines mittelalterlichen Symbols für Frieden und Freiheit. 1. Internationale Reinoldustage Dortmund, 8. bis 12. Janvier 2003, éd. Beate Weifenbach, Berlin, Logos (Europäische Kulturbeziehungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, 1), 2004, p. 61-75

- Rita Lejeune et Jacques Stiennon, La légende de Roland dans l'art du moyen âge, volume 1, Arcade, 1966, p. 218-224

- Lambot 1987, p. 152

- Quéruel 2000, p. 43

- Université de Liège 1978, p. 181

- Revue du traditionalisme français et étranger, volumes 9 à 11, 1908, p. 60

- William Duckett, Dictionnaire de la conversation et de la lecture: inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, volume 2, édition 2, 9 rue Mazarine et M. Levy, 1855, p. 649 [lire en ligne]

- Société de mythologie française, Bulletin, numéros 181 à 184, 1996, p. 43

- Dontenville 1973, p. 154

- Claude Seignolle, Contes, récits et légendes des pays de France, volume 2, Omnibus, 1997, (ISBN 9782258045828), p. 176

- Albert Meyrac, La Forêt des Ardennes, légendes, coutumes, souvenirs, éditions F.E.R.N., 1968, p. 176; 423

- Dontenville 1966, p. 115

- Rousseau 1971, p. 45

- Lucie Favier, La mémoire de l'État: histoire des Archives nationales, Fayard, 2004, (ISBN 9782213617589), p. 408

- Le patrimoine des communes du Nord, Volume 2, Flohic, 2001, p. 1000

- Maurice 2008, p. 210

- Voir notamment les conférences sur Printemps des légendes. Consulté le 15 avril 2011

- Duvivier de Fortemps 2010

Annexes

Liens externes

Bibliographie

Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

- Ch. Quinel et A. De Montgon, Contes et légendes de Paris et de Montmartre

- Ferdinand Castets, La Chanson des Quatre Fils Aymon, d'après le manuscrit La Vallière, avec introduction, description des manuscrits, notes au texte et principales variantes, appendice où sont complétés l'examen et la comparaison des manuscrits et des diverses rédactions, Montpellier, Coulet et fils, 1909 [lire en ligne]

Principale source suivie d'analyses, l'un des travaux les plus complets sur le sujet en dépit de son ancienneté

- Maurice Piron, « Le cheval Bayard, monture des Quatre fils Aymon, et son origine dans la tradition littéraire manuscrite », vol. 18, Gand, Romanica Gandensia, 1981, 153-170 p. [présentation en ligne]

- Micheline de Combarieu du Grès et Jean Subrenat, Les Quatre Fils Aymon ou Renaut de Montauban, Paris, Gallimard, 1983 (ISBN 2-07-037501-3)

- Jean-Claude Polet, Patrimoine littéraire européen: anthologie en langue française, vol. 4, De Boeck Université, 1993 (ISBN 9782804118433) [lire en ligne]

- Hans van Dijk et Willem Noomen, Aspects de l'épopée romane: mentalités, idéologies, intertextualités, E. Forsten, 1995, 526 p. (ISBN 9789069800912)

- Danielle Quéruel, Entre épopée et légende: Les quatre fils Aymon, ou, Renaut de Montauban, vol. 1, D. Guéniot, coll. « Hommes et textes en Champagne », 2000 (ISBN 9782878251906)

- Danielle Quéruel, Entre épopée et légende: Les quatre fils Aymon, ou, Renaut de Montauban, vol. 2, D. Guéniot, coll. « Hommes et textes en Champagne », 2000 (ISBN 9782878251913)

- Université catholique de Louvain, Les Lettres romanes, vol. 55, 2001

- Sarah Baudelle-Michels, Les avatars d'une chanson de geste: de Renaut de Montauban aux Quatre fils Aymon, vol. 76 de Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, Champion, 2006, 535 p. (ISBN 9782745313058)

- Bernard Guidot, Chanson de geste et réécritures, Paradigme, 2008, 438 p. (ISBN 9782868782755)

- Jean Maurice, « De la chanson de geste à la féerie : Renaut de Montauban et Renaud de Montauban », dans D'un genre littéraire à l'autre, Rouen, Publication Universitaire Rouen Havre, 2008, 195-206 p.

- Jean Luc Duvivier de Fortemps (ill. Hervé Gourdet), Le cheval et l'épée, Oriande, 2010 [présentation en ligne]

-

Wikimedia Foundation. 2010.