- Gignac (Lot)

-

Pour les articles homonymes, voir Gignac.

Pour les articles homonymes, voir Gignac.Gignac

Vue généraleAdministration Pays France Région Midi-Pyrénées Département Lot Arrondissement Gourdon Canton Souillac Code commune 46118 Code postal 46600 Maire

Mandat en coursMarcel Labroue

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes du Pays de Martel Démographie Population 627 hab. (2006) Densité 15 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 153 m — maxi. 356 m Superficie 40,66 km2 Gignac est une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.

Sommaire

Géographie

Située aux confins de 3 départements (Lot, Corrèze et Dordogne) et de 3 régions (Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées), la commune de Gignac a installé une borne dite « Pierre des 3 Régions » au point de jonction des 3 Régions en remplacement d'une borne féodale appelée « Pierre des 3 évêques »[1]. En 1317 le pape Cadurcien Jean XXII crée les diocèses de Sarlat et Tulle. Au point de jonction des évêchés de Cahors, Tulle et Sarlat est alors implantée une borne connue depuis sous le nom de "Pierre des Trois Evêques". Sur la carte du chanoine Jean Tarde (1561-1636) apparaît le toponyme "Le puy des 3 evesques". Le logo créé par deux designers installés à Gignac 16₰12 présente la situation géographique originale de la commune au point de jonction du Limousin (le vert), du Périgord noir (le marron) et du Quercy (le jaune). Cette commune est située sur le causse de Martel, sa superficie de 4 066 hectares, en fait l'une des plus vastes communes du département du Lot. Caractérisée par une architecture de qualité (utilisation de pierres calcaires et d'ardoises) la commune doit sa richesse architecturale à la truffe, abondante au XIXe siècle et jusqu'en 1950. Les dépressions sont occupées par des terres argilo-sableuses. On dénombre plusieurs grottes (non ouvertes au public), une igue conduisant à un ruisseau souterrain en cours d'exploration (profondeur : 45 m) et un gisement paléontologique exceptionnel[2].

Accès par la SNCF gare de Gignac-Cressensac sur la ligne des Aubrais - Orléans à Montauban-Ville-Bourbon (autrefois appelée ligne Paris-Toulouse)

Communes limitrophes

Histoire

Époque romaine

On sait qu'à l'époque gallo-romaine il y avait à Gignac un domaine géré par un gallo-romain. En témoigne le nom même de Gignac : le suffixe -ac (du suffixe gallo-romain -acum) signifiait « le domaine de ». Dans ce fundus gallo-romain d'environ mille deux cents hectares, étaient exploités des gisements de minerai de fer (des restes de fours ont été découverts à Saint-Bonnet). D'autre part, il a été retrouvé au XVIIe siècle une statuette de femme en bronze ainsi que des pièces de l'époque romaine. La voie gallo-romaine Méditerranée - Rodez - Périgueux - Saintes - La Rochelle traversait de part en part le territoire actuel de Gignac.

Moyen Âge

Gignac fut complètement dévasté et vidé de ses habitants pendant la Guerre de Cent Ans. Gignac est pris en 1356. En 1369, depuis Carlux dont ils se sont rendus maîtres, les anglais lancent des attaques meurtrières sur Gignac, poste avancé de la Vicomté de Turenne. En 1399, les hommes de toute la vicomté, lassés des méfaits des anglais, se regroupent à Gignac et Saint-Bonnet. Ils engagent une lutte sans merci contre l'envahisseur. Il reste de cet épisode un toponyme : « La Bombarderie ». Gignac devient pendant cette période un village fortifié dominé par un donjon plusieurs fois rehaussé comme le montrent les divers appareillages de ce qui est devenu le nouveau clocher de l'église (1987).

Le village subit de nouveaux troubles pendant les Guerres de religion (1586)[3]. Gignac est mis à sac en 1569. Le 4 février 1586 l'armée du Duc de Mayenne prend Montignac. Il est à la tête d'une impressionnante armée : six régiments de Français, un de Suisse, une gendarmerie française, trois d'Albanais et quatre de reîtres, faisant plus de douze cents chevaux. Il s'empare aisément de Gignac aux premiers coups de canon. Le village est de nouveau dévasté. Le Duc fait pendre les soldats huguenots dans l'église de Gignac et dans la grande salle du château de Tersac[4].

Ancien Régime

Les deux paroisses de Gignac et Saint-Bonnet dépendaient de la Vicomté de Turenne qui fut vendue au roi de France Louis XV le 8 mai 1738[3]. En 1748 le roi revend les terres de l'ancienne vicomté aux enchères, paroisse par paroisse. Le 29 février 1748, le Duc de Noailles achète la seigneurie des paroisses de Gignac et Saint-Bonnet moyennant 45 000 livres.

Révolution

En 1790 les paroisses de Gignac et Saint-Bonnet sont transformées en communes. Début XIXe siècle, la commune de Saint-Bonnet est supprimée et rattachée à celle de Gignac.

Administration

En 1790, les paroisses de Gignac et de Saint-Bonnet deviennent deux communes, chacune d'elles ayant son propre maire. En 1801 la commune de Saint-Bonnet est rattachée à la commune de Gignac. Pendant quelque temps la nouvelle commune s'appelle Gignac-Saint-Bonnet[3]

Liste des maires successifs[3] Période Identité Étiquette Qualité 1790 An XII Dominique Cerou Maire de Gignac 1790 1801 Pierre Delbos Maire de Saint-Bonnet An XIII 1815 Elie Barre 1816 1836 Hugues Gay 1837 1860 François Espitalié 1860 1870 Martin Jules Barre 1871 1879 Martin Jules Barre 1879 1884 Bernard François Morand 1884 1888 Guillaume Paulin Sireyzol 1888 1896 Marcel Delpy 1896 1898 Augustin Simbille Tué dans un accident de voiture à cheval à la gare de Gignac 1898 1908 Jean-Louis Bordes 1908 1951 Jean Alard 1951 1965 Auguste Dufau 1965 2001 Robert Soulié mars 2001 2014 Marcel Labroue Vice-président de la Communauté de Communes de Martel Démographie

En 1738, dans l'État de la répartition des impositions sur les paroisses de la Vicomté de Turenne, on relève dans la paroisse de Gignac 277 feux, et 166 feux dans la paroisse de Saint-Bonnet, soit environ 2 000 habitants[5].

En 1777 les curés recensent à Gignac 900 communiants et 260 à Saint-Bonnet.

En 1789, dans les cahiers de doléances, on dénombre 1 125 habitants pour 240 feux à Gignac et 92 « feux allumants » à Saint-Bonnet. On peut estimer la population totale à environ 1 550 habitants. Le 26 nivôse de l'an II, le registre de délibération de l'éphémère commune de Saint-Bonnet fait état de « 442 individus »[5].

Évolution de la population depuis 1802[6]

Évolution démographique 1802 1826 1831 1836 1841 1846 1852 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1493 1428 1490 1541 1552 1575 1610 1631 1600 1508 1439 1443 1456 1897 1508 1416 Évolution démographique 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1943 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 1310 1230 1120 1005 921 835 900 906 845 761 602 566 527 522 517 562 627 Évolution démographique

(Source : INSEE[7])1962 1968 1975 1982 1990 1999 602 566 527 522 517 562 Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes Lieux et monuments

- Église Saint Martin inscrite aux Monuments historiques[8] en 2004 (chœur roman et tour de défense)

La titulature de cette église suggère l'existence d'une paroisse dès le haut Moyen Âge. Du XIIe au XVIIIe siècle Gignac devient le siège d'un important archiprêtré à la tête de 55 paroisses. L'édifice, en grande partie roman, subit de multiples remaniements après la Guerre de Cent Ans et après les guerres de Religion. Il comporte une nef dont les collatéraux se poursuivent à l'est par une chapelle polygonale. Le chœur ouvert par trois baies en triplet forme le rez-de-chaussée de l'imposante tour de défense et de prestige jointe au XIIIe siècle à l'église romane. A l'ouest la façade est surmontée d'un clocher-mur (1714-1715). Au sud le portail inclut les éléments d'un portail du milieu du XIIe siècle. Chapiteaux, tailloirs et impostes portent un décor varié : entrelacs, palmettes, boutons floraux, personnages avec bonnet côtelé ou encore motifs végétaux simplifiés. Cette diversité témoigne de trois campagnes romanes différentes. Le chœur s'orne d'un tabernacle du XVIIIe siècle et des éléments d'un retable de la même époque. L'antependium du XVIe siècle, en bois, représente la Cène et provient d'Obazine[8].

- Église romane de Saint-Bonnet[8]

La paroisse de Gignac a été partagée, avant le XIe siècle, en plusieurs paroisses, dont celle de Saint Bonnet. Cette église romane comporte une abside polygonale. La corniche est ornée de modillons sculptés de motifs divers, particulièrement des animaux. La travée du transept est surmontée d'une coupole octogonale sur pendentifs qui porte un clocher carré. Les chapiteaux sont simples, formés d'un tronc de pyramide ou ornés de grandes feuilles engainant la corbeille. Une base présente des tores épais sculptés d'un motif de torsades. Le portail s'ouvre sous un arc à peine brisé souligné par un tore continu et encadré d'une voussure également torique. Un tabernacle en bois sculpté (restauré en 2010), polychrome et doré, daté du XVIIIe siècle, met à l'honneur Saint Bonnet, évêque d'Auvergne au VIIe siècle et patron de l'église.

- Chapelle Sainte Anne de l'Hôpital de Gignac (reconstruite au XIXe siècle)

Cet hôpital est attesté dès 1499[9]. L'histoire de cet édifice désigné dans les textes comme étant "la chapelle de l'hôpital de Martel" est mal connue. La chapelle est située sur un terrain dénommé aujourd'hui encore "Champ de l'Hôpital". A l'époque médiévale il y avait à Gignac un lieu d'hébergement pour les pèlerins qui se rendaient à Rome en passant par Rocamadour. Gignac est situé sur le "chemin roumieux" appelé aussi "le vieux chemin" ou encore "le chemin romain". La chapelle a été largement remaniée lors de deux Missions au XIXe siècle. Lors de la Mission de 1840, le porche d'entrée a été refait et une cloche a été commandée à la fonderie de Turenne. Cette cloche a été baptisée et installée dans un nouveau clocheton en 1842. En 1895 il a été ajouté la statue d'Anne. La plaque commémorative porte la mention "Mission de 1895 40 jours d'indulgences"[10].

- Monument aux morts de l'artiste toulousain Henry Parayre (1926)

Après la guerre 1914-1918 un Comité s'est constitué en vue d'édifier un monument communal civil à la mémoire des 62 jeunes hommes victimes du conflit. Le Comité a retenu en 1924 le projet présenté par Henry Parayre, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse (1879-1970). L'œuvre de cet artiste est mise en place en 1926. C'est le seul Monument aux Morts réalisé après la guerre de 1914-1918 par cet artiste. Henry Parayre s'est imposé comme chef de file de la sculpture figurative d'esprit classique. Il a fait partie (avec Bourdelle et Maillol) des sculpteurs retenus pour participer à la grande exposition "Les maîtres de l'art indépendant 1895-1937" au Petit-Palais, dans le cadre de l'exposition universelle de 1937. Il exposait six œuvres dont "L'athlète" en bronze acquis par le Musée d'Art Moderne[11].

- L'Arbre des Trois Régions, de l'artiste contemporain Costa (2006)

Quelques clefs pour décrypter cette œuvre : Majestueux et imposant, sobre et élégant, harmonieux et équilibré, cet arbre métallique aux couleurs changeantes ne peut laisser indifférent : le graphisme, l’originalité, le choix des matériaux interpellent, accrochent le regard, amènent le passant à se poser des questions. Bien évidemment, cette œuvre est le reflet de l’imaginaire de l’artiste, une sorte de miroir qui fournit des indications sur sa sensibilité et sa personnalité.

Mais au-delà de cet aspect lié à la création artistique, au-delà de l’humour (planter un arbre en métal ! et de plus un arbre avec un nid ! et un cœur !), on peut s’interroger sur la valeur symbolique de cette re-présentation d’un Arbre.

L’Arbre archive le temps au sens propre et au sens figuré, nous situe et nous identifie en son lieu, - un lieu de mémoire qui nous enveloppe et nous environne. Arbre à palabres, il nous donne à raconter l’espace Gignacois et l’histoire locale.

On ne peut s’empêcher de penser à l’arbre généalogique : Gignac est habité depuis plusieurs millénaires, et l’histoire des hommes et des femmes qui habitent ici est profondément enracinée dans le sol de ce modeste territoire.

Le tronc, triangulaire, la présence de trois gros marnages qui partent du tronc ne sont pas dus au hasard. A Gignac, le chiffre 3 est magique : la commune est située aux confins de 3 Régions, 3 départements, 3 cantons, 3 communes, 3 évêchés. Depuis des siècles il existe, derrière le village des Maisons Rouges, une borne féodale appelée Pierre des trois évêques, une borne qui est devenue un véritable mythe.

Si l’on compte les spirales de l’arbre, on en trouve 55, une allusion au passé prestigieux de Gignac qui était un archiprêtré à la tête de 55 paroisses situées aujourd’hui en Dordogne et au Nord du Lot. Il s’agissait de la partie Périgourdine et de la partie Quercynoise de la Vicomté de Turenne. Une croix discrète et des pointes qui s’élèvent vers le ciel complètent l’évocation du passé religieux du village.

Traditionnellement, 3 arbres ont nourri et contribué à faire vivre les gens de la commune :

- Le châtaigner dont le fruit a été l’aliment de base pendant des siècles et des siècles,

- Le noyer, qui était planté le long de toutes les routes et de tous les chemins. En 1952, il existait à l’école de Gignac un journal intitulé Au pays de la noix.

- Le chêne-truffier qui a fait la fortune de la commune de 1890 à 1950. Grâce aux truffes, les familles paysannes ont pu construire de très nombreuses maisons et granges dont l’architecture fait aujourd’hui le charme de la commune.

L’importante activité agricole de la commune est également suggérée avec des éléments de charrue, herse, sarcleuse, faux et deux fers à cheval.

La statue (1,50 m de haut, poids 200,1 kg) provient des Ateliers de Vaucouleurs (Meuse). Elle est l'œuvre de l'Union Artistique de Vaucouleurs. Elle a été élevée par le curé de Gignac en 1896, l'abbé Sireyzol, à l'occasion de ses noces d'or. La bénédiction de la statue a donné lieu à une fête grandiose le 30 novembre 1898. Voici un extrait d'une lettre du curé Sireyzol adressé au futur maire de Gignac, Jean Alard : "Cette statue serait, j'en ai l'espoir, le paratonnerre du bourg et de la contrée. L'emplacement est admirablement choisi, le puits y attire beaucoup de femmes et peu d'elles regagneraient le bourg sans y laisser un pieux pater devant cette statue. Bien des voyageurs, se voyant là seuls, s'y agenouilleraient sans honte. Ce sera, je crois, un bien grand bienfait que je laisserai à ma paroisse, oui, et un souvenir utile."[1]

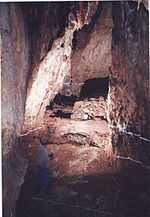

- Grotte de Sireyjol (non ouverte au public)

Découverte en 1964, cette grotte - appelée aussi grotte de Siréjol - est un site de référence pour les spécialistes des faunes fossiles. Ce gisement comporte trois sites distincts : des sépultures datant de 500 ans avant JC, des ossements vieux de 5 000 ans, un éboulis vieux de quelque 30 000 ans où les scientifiques de l'Université de Lyon ont découvert des squelettes presque complets d'un tout petit cheval, de deux espèces de bison et d'un renne, une très grande variété de microfaune et aussi, chose exceptionnelle, les restes de plusieurs orvets. Le gisement de Siréjol a livré des restes d’Equus gallicus assez peu abondants, mais remarquablement conservés. D’après les datations au C14, l’âge est compris entre 29.100 et 31.500 ans[12].

- Site de la Pierre des Trois Evêques au point de rencontre des 3 départements (Corrèze, Dordogne et Lot), 3 régions (Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées) et de 3 communes (Estivals, Nadaillac et Gignac).

En 1317 le pape Cadurcien Jean XXII crée les diocèses de Sarlat et Tulle. Au point de jonction des évêchés de Cahors, Tulle et Sarlat est implantée une borne connue depuis sous le nom de Pierre des Trois Evêques "distante d'une lieue de Turenne" autour de laquelle "trois gentils hommes vassaux de la dite Vicomté peuvent prendre leur repas en mesme table, chacun d'eux assis dans son fief en l'une des dites trois sénéchaussées de Limosin, Quercy et Périgord" (Archives Nationales). Sur la carte du chanoine Tarde (1561-1636) apparaît le toponyme "Le puy des 3 evesques". En 1824, dans les procès-verbaux de délimitation des communes de Gignac (Lot), Estivals (Corrèze) et Nadaillac (Dordogne), il est fait mention de cette borne : "La ligne de démarcation est ensuite formée par un mur jusqu'à la Borne appelée les trois évêques plantée au point de contact des trois départements, de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne, et par conséquent à la séparation des communes d'Estival, Gignac et Nadaillac". Dans le plan cadastral de Nadaillac figure le toponyme "Borne des trois évêques" , et la parcelle de Gignac contiguë est appelée "Les trois évêques". Cette borne féodale a disparu. En 1987, Louis Muzac, maire d'Estivals, lance l'idée d'un monument-souvenir, symbole de cette Pierre des Trois Evêques. En 2004, Georges Delpech, au nom du Conseil Municipal de Gignac, installe un roc d'environ 7 tonnes tout près du point de rencontre des trois évêchés, des trois départements et des trois Régions Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées. En 2009 et 2010 les trois communes riveraines achètent les terrains qui entourent cette nouvelle Pierre devenue la Pierre des Trois Régions. Ainsi est né cet espace inter-communal autour de la borne de géomètre mise en place le 27 novembre 2009[1].

Situé sur le Pech des Eoules (357 m), ce moulin a été édifié entre 1840 et 1845. Il a fonctionné jusqu'aux années 1885[1]. Aujourd'hui le moulin a perdu ses ailes et son toit. Propriété de la commune de Gignac depuis 2008, il est situé près de l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne : depuis le 14 juin 2010 il est surmonté d'une balise diurne et d'une balise nocturne. Sa restauration totale est envisagée.

- Croix et calvaires : Une quarantaine de croix ont été conservées. En pierre, fer forgé ou fonte, elles sont situées sur les places ou dans des croisements. La croix en pierre la plus ancienne est datée 1736.

- Fontaines et lavoirs, en particulier des fontaines situées sur l'ancien chemin roumieux qui conduisait les pèlerins sur le tombeau de l'apôtre Pierre à Rome (chemin celte de La Rochelle à la Méditerranée) : fontaine romaine de La Quique, fontaine du Touron, fontaine des Genestes.

- Patrimoine vernaculaire : On peut encore aujourd'hui voir de nombreux petits bâtiments liés à la vie quotidienne : fours de villages, cabanes en pierre sèche, grangettes disséminées dans les champs, travail.

Personnalités liées à la commune

précepteur de l’infante d’Espagne Marie-Isabelle de Bourbon-Parme, petite-fille de Louis XV. Né à Gignac le 7 juillet 1709, mort à Gignac en 1797. Il est l'auteur de 3 pièces de théatre : les comédiens, Le père désabusé, L'amant auteur et valet. La comédie L'amant, auteur et valet a été jouée plus de 200 fois au Théâtre des Italiens au cours du XVIIIe siècle[13]. Cette pièce a été traduite en Néerlandais, Allemand et Anglais, jouée à Moscou, aux États-Unis d'Amérique avant de tomber dans l'oubli. La dernière édition date de 1829 (Collection des théâtres français, t. 41, Senlis, 1829). C'était la 40e édition de cette comédie. Il faudra ensuite attendre un siècle et demi pour pour qu'une nouvelle édition voie le jour... aux USA[14].

Pierre Cérou a été fait Chevalier de l'ordre de Malte lorsqu'il a quitté la cour du duc de Parme.

Il crée son propre blason : "D'or à trois bandes de gueules chargées de sept roues posées 2 et 3 et 2 (jeu de mot sur le patronyme).

Né à Gignac en 1705 et mort à Gignac en 1778. Frère aîné de Pierre Cérou, docteur en médecine à Toulouse, Jean-Joseph Cérou devient capitoul de la ville de Toulouse en 1770, puis juge de la châtellenie de Gignac. Les privilèges de la noblesse étaient attachés au Capitoulat. Joseph Cérou devient alors Joseph de Cérou, et il crée son propre blason chargé de sept roues (jeu de mots sur son propre nom).

- Saint Didier, évêque d'Auxerre, mort vers 623, était Quercynois par sa mère Necteria. Dans son testament il lègue sa villa de Gignac (hypothèse de lecture) à l'évêque de Cahors.

Voir aussi

Notes et références

- in Le Petit Patrimoine de Gignac Lot , Bibliothèque de Gignac Lot ISBN 2-9525963-5-2

- Renseignements fournis par Michel Philippe du Museum d'Histoire Naturelle de Lyon (campagne de fouilles de 1975)

- Robert Vayssié, Gignac hier et avant-hier, Bibliothèque de Gignac, 2007, ISBN 2-9525963-6-0

- Agrippa d'Aubigné, Histoire universelle, tome 7 (1585-1586), pages 41-42 de l'édition Droz 1993

- Robert Vayssié, Nos ancêtres les Gignacois, démographie, traditions, émigration, Bibliothèque de Gignac, 2006, ISBN 2-9525963-0-1

- Étude réalisée par Robert Vayssié, Nos ancêtres les Gignacois, démographie, traditions, émigration, Bibliothèque de Gignac, 2006, ISBN 2-9525963-0-1

- Gignac sur le site de l'Insee

- Notice no PA46000032, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- Archives Nationales, Q1 146 12 fol. 37

- Robert Vayssié, Les édifices religieux de Gignac Lot, ISBN 2-9525963-2-8

- Robert Vayssié, Le Monument aux Morts de Gignac (Lot), ISBN 2-9525963-5-2

- La faune würmienne du gisement paléontologique de Siréjol à Gignac (Lot) Bulletin de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze , 1997, Brive : 1-9

- Pierre Cérou, L'amant, auteur et valet, comédie en un acte, Etude réalisée par Robert Vayssié, Collection Les Introuvables, L'Harmattan, réédition 2007

- Textes littéraires, Collection dirigée par Keith Cameron, XXIX : Pierre Cerou, L'Amant auteur et valet, comédie, édition critique par H. Gaston Hall, University of Exeter, 1978

Liens externes

Catégorie :- Commune du Lot

Wikimedia Foundation. 2010.