- Epopée

-

Épopée

Une épopée est un long poème d’envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d’un héros ou d’un peuple. Le mot lui-même est issu du grec ancien epopoiia (de έπος (epos), le récit ou les paroles d’un chant, et ποιω (poiein), faire, créer) et désigne "l’action de faire un récit". On parle également de tonalité épique, ou de registre épique, pour des œuvres non poétiques, ou des poèmes brefs dont le style et la thématique sont proches de l’épopée.

Le terme d’épopée peut, par extension, renvoyer à une suite de hauts-faits militaires et à la littérature qui y est relative. On parle ainsi par exemple d’épopée napoléonienne[1]. Par extension également, un grand nombre de poèmes particulièrement longs, comme Evangéline de Longfellow ou la Divine Comédie, sont qualifiées d’épopées, bien que ne correspondant pas nécessairement aux caractéristiques traditionnelles du genre. De même, de nombreux textes, poèmes ou romans, à l’instar du genji monogatari, ont pu être dits épiques en raison de leur dimension fondatrice ou de leur importance majeure dans la culture d’un peuple.

Sommaire

Caractéristiques de l’épopée

L’épopée se rattache originellement à une tradition orale, transmise par des aèdes itinérants, griots, shamans, conteurs, bardes ou troubadours. Elle était certainement dite ou psalmodiée sur une musique monocorde, parfois chantée. D'abord retranscription de fragments récités, parfois à partir de sources différentes, elle devient par la suite un genre littéraire en soi, l’œuvre d’un seul auteur, qui continue cependant souvent à utiliser des procédés hérités de la tradition orale. On peut ainsi distinguer épopées primaires ou populaires et épopées secondaires, également dites épopées littéraires[2],[3].

En Occident, la difficulté de composition liée à la longueur du genre, aussi bien au niveau du manuscrit que de l’action, a amené certains théoriciens de la littérature à formuler, sous les influences d’Aristote puis d’Horace, plusieurs contraintes, notamment en ce qui concerne l’unité d’action, sans laquelle le lecteur serait vite perdu. Ainsi, l’œuvre doit présenter, selon le mot d’Aristote[4] : « une action unique, entière et complète, ayant un commencement, un milieu et une fin, pour que, semblable à un animal unique et entier, elle cause un plaisir qui lui soit propre. »

Puisant ses sources dans l’Histoire, l’épopée s'en distingue notamment par le souci de la part de son auteur de créer une œuvre relatant des faits vraisemblables, et non pas de relater des faits réels comme l’historien. Ses relations avec la réalité historique sont donc très variables, au point que le poème épique inclut fréquemment une dimension merveilleuse, son contenu tanguant de l’Histoire au mythe et du mythe à l’Histoire[réf. nécessaire].

Parce que le poème épique est principalement destiné à faire l’éloge d’un peuple ou d’un héros national, se devant de surmonter maintes épreuves, guerrières comme intellectuelles, pour atteindre ses objectifs, le poète se permet de nombreux artifices, figures de style, dont l’hyperbole occupe une part importante. Ces ornements confèrent également à l’œuvre plus de vie[5] et constituent tout son caractère poétique.

La poésie épique « centrée sur la troisième personne, met fortement à contribution la fonction référentielle » du langage[6] – c'est-à-dire qu'elle peint un monde, des événements (tandis que la poésie lyrique privilégie plutôt l’expression des émotions d’un Je, et que la poésie dramatique met en scène un dialogue, où domine le "tu"), donc que le poète n'y doit pas se mettre en avant, mais au contraire s'effacer devant son récit et les personnages qu'il met en scène.

Selon Hegel, qui parle de « Bible d’un peuple », l’épopée a une forte dimension fondatrice. Elle narre un épisode « lié au monde en lui-même total d’une nation ou d’une époque », dont elle constitue « les véritables fondations de la conscience »[7]. C'est à ce titre qu'elle se déroule sur un « sol ouvert en lui-même à des conflits entre des nations entières »[8].

« Partout en Europe, on écrit, on cherche et on découvre des épopées, qu’il s’agisse de nouveaux ou d’anciens mythes, matières ou textes. On peut citer à titre d’exemples Don Juan de George Gordon Byron, Hermann und Dorothea de Goethe, la redécouverte de la chanson des Nibelungen, la production de l’épopée nationale finlandaise Kalevala ou encore de grands projets de roman à vision épique (la Comédie humaine de Balzac ou Voina i mir (La Guerre et la Paix) de Léon Tolstoi.[9] »

Évolution

La plus vieille épopée du monde

L’œuvre généralement retenue comme étant la plus ancienne épopée à avoir été écrite est intitulée l’Épopée de Gilgamesh. Elle aurait été écrite entre les XVIIIe siècle av. J.-C. et XVIIe siècle av. J.-C. en akkadien, à partir de récits légendaires sumériens et babyloniens mettant en scène le roi Gilgamesh d’Uruk. L’histoire de cette épopée illustre parfaitement la volonté originelle d’immortaliser des récits oraux en les fixant, puisque des exemplaires en ont été retrouvés traduits en hittite et en hourrite dans un espace particulièrement large regroupant la Mésopotamie, l’Anatolie et la Syrie. Particulièrement longue, l’Épopée de Gilgamesh trouve son origine dans des mythes divers et variés, issus de nations différentes. Si elle se présente davantage comme la quête d’un héros poussé par des intérêts égoïstes, elle revêt un symbolisme très important, présentant peut-être une épopée de tout un chacun, à portée plus universelle que nationale, sous-tendue par une volonté didactique, celle de montrer que l’homme peut puiser en soi une énergie surhumaine, tout en se devant de prendre conscience de ses limites.

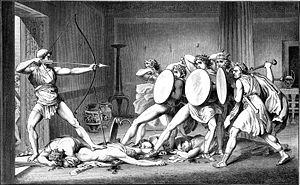

L’épopée grecque

En Grèce antique on attribue à l’aède légendaire Homère deux épopées l’Iliade et l’Odyssée. L’origine de ces deux textes n'est pas certaine : divers récits et anecdotes portant sur le siège de la ville de Troie par les Achéens, colportées par de nombreux aèdes, y auraient été rassemblées, couchées par écrit et rédigées avec soin par Homère, à moins que ce travail n’ait été réalisé ultérieurement, à partir des récits d’Homère lui-même, si même les thèses posant son existence sont fondées.

L’Iliade et l’Odyssée furent pendant des siècles un élément fondamental de la culture grecque. À l’époque classique, l’épopée, l’un des trois genres poétiques, avec le drame et la poésie lyrique, que distinguaient les grecs, est pourtant concurrencée par la poésie dramatique. Au IVe siècle, Aristote écrit une Poétique où il compare les deux genres, donnant finalement la prééminence au genre dramatique, et où il en offre une théorisation sommaire. Il y justifie par exemple l’emploi du "mètre héroïque" (l’hexamètre dactylique) pour l’épopée, qu’il pense le mieux adapté aux objectifs de ce genre. D’après lui, en effet « l’héroïque est le plus posé des mètres et celui qui a le plus d’ampleur: aussi se prête-t-il le mieux aux noms étrangers et aux métaphores, car la poésie narrative est la plus riche de toutes. »[10]

L’épopée latine

L’épopée acquiert avec sa romanisation un statut tout différent de celui qu'il possédait en Grèce. Si à l’époque grecque classique, l’origine des épopées homériques se perd dans des temps légendaires, à Rome en revanche, son origine est bien connue, ses auteurs bien définis et l’influence grecque, donc étrangère, est déterminante. Les écrivains s'adonnant à l’écriture de poèmes épiques sont en effet avant tout des érudits, fin connaisseurs d’une poésie grecque dont ils n'hésitent pas à s'inspirer largement, aussi bien d’un point de vue technique qu’en ce qui touche le fond des textes.

La première épopée en latin est en réalité une traduction de l’Odyssée réalisée par un esclave d’origine grecque, Livius Andronicus. Ennius, entreprend de composer un épopée de sujet latin, mais il utilise un vers d’origine grecque, l’hexamètre dactylique. L’épopée latine se constitue donc en partie par rapport au modèle grec, qui pèse considérablement sur la littérature latine. L’Énéide de Virgile, l’épopée latine la plus célèbre, est le récit du périple d’Énée, ancêtre mythique des romains fuyant Troie assiégée par les grecs. L’Énéide remplit ainsi une fonction qu'elle partage avec beaucoup d’épopées, celle de donner à un peuple des récits fondateurs. Cependant, l’épopée latine, se distingue radicalement de l’épopée de type homérique : il ne s'agit pas de récits constitués par une tradition mais de textes élaborés par des auteurs connus.

À l’image des Géorgiques, l’Énéide reflète également une volonté de dépasser la poésie pour conférer à l’œuvre une visée didactique, une dimension utile. Ainsi, si Virgile y déploie tout son talent poétique, par exemple dans ses variations de style et son excellente maîtrise de l’hexamètre dactylique, il cherche à inculquer aux latins l’amour de leur patrie, du sol natal, des anciennes vertus, par l’exaltation du sacrifice personnel, exprimé au travers des pérégrinations d’un homme qui s’identifie, quel qu’en soit le prix à payer, à sa nation, et lui sacrifie tout. C’est que l’Énéide comme poème national est avant tout le résultat d’un projet politique, une œuvre de propagande, commandée par Mécène, s’efforçant de légitimer le pouvoir personnel d’Auguste, mais dans laquelle transparaît la foi de son auteur dans la nation romaine, dans l’ère de paix et de stabilité promise par l’empereur. Le succès de l’Énéide, qui bien qu'inachevée fut étudiée par tous les écoliers romains, manifestant bien l’unicité de l’œuvre, ne sera jamais démenti.

La Pharsale de Lucain se distingue très originalement de l’Énéide. Rejetant toute idée de merveilleux, Lucain s'attache à dépeindre des évènements historiques liés à un passé proche, ceux qui se déroulèrent durant la guerre civile qui opposa Jules César à Pompée, à des fins plus esthétiques que réellement historiques.

Dans la littérature latine de l'époque tardive paraissent des œuvres atypiques comme la Psychomachia de Prudence qui inaugurent le genre de l'épopée allégorique. Le poète chrétien s'inspire d'ailleurs du modèle de Virgile, dont il va jusqu'à reprendre des vers entiers.

L’épopée en Inde

La littérature indienne classique foisonne dans le genre épique. Cependant, elle ne connaît pas un seul genre d’épopée, mais plusieurs styles épiques ont été codifiés selon des normes bien distinctes. En plus des deux grandes épopées nationales, il faut compter avec les puranas, les itihâsa(s) et les kavya(s), entre autres. Parmi ces genres épiques distincts, un nombre limité est retenu comme œuvres majeures (ou maha). 18 purâna(s) et 5 kavya(s) sont ainsi retenus, parmi un nombre bien plus grand. On peut noter les noms de deux poètes indiens : Kalidasa, auteur de 2 kavya(s): le Raghuvamsa[11] et le Kumarasambhava. On doit en outre à Somadeva, une œuvre encore plus vaste que le Mahâbhârata : le Kathâsaritsâgara[12], mais ce dernier n'emprunte à la forme épique qu'une histoire centrale très diluée sur laquelle il compte un nombre important de contes.

Les deux grand poèmes, le Mahâbhârata et le Râmâyana, respectivement d’une longueur de 250.000 et 24.000 vers, n'ont pas manqué d’être comparés à la Bible de par l’influence morale, culturelle et philosophique qu'ils ont exercé sur la civilisation indienne et ce, malgré leur caractère épique. En effet, bon nombres d’épisodes sont postérieur à l’œuvre primitif qui de toute évidence était très proche par sa forme de l’épopée Grecque[13]. Narrant en effet tous deux des aventures relatives à la mythologie hindoue, et malgré la description de nombreuses batailles et l’emploi de nombre de figures de rhétoriques des plus diverses, ces épopées ont un caractère principalement didactiques. Ainsi, le discours que tient Bhisma sur son lit de mort, comprenant exactement 19 494 versets, ou encore le Bhagavad-Gîtâ (Chant du Bienheureux), long poème philosophique inclus dans le sixième chant du Mahâbhârata, sont-ils des digressions constituant de véritables codes moraux, au fondement de la religion hindoue.

L’épopée africaine

L’épopée africaine, essentiellement orale est souvent chantée, dansée ou dite, sur un accompagnement musical à la harpe ou au mvett. Généralement historique, l’une des plus représentatives du genre épique en Afrique est la geste de Sundjata, un personnage présenté comme réel, qui aurait fondé au XIIIe siècle l’Empire du Mali. Cette geste légitime et fonde de la sorte la société malinké. Ces récits étant transmis en Afrique occidentale par les griots, ceux-ci peuvent être considérés comme les dépositaires ou les garants des traditions de leur peuple qu'ils perpétuent par la description et la narration des hauts-faits des héros qui en sont à l’origine.

Une épopée écrite est apparue plus tardivement dans les régions du Maghreb de l’Afrique musulmane, où les qasida évoquent une "sainte lutte" et des poèmes épiques comme l’Herekali (un utenzi swahili)[14] exaltent la victoire le l’islam ou celle de causes nationales et patriotiques.

La chanson de geste

La chanson de geste consistait dans la récitation ou la déclamation d’un poème généralement décasyllabique par un trouvère ou un troubadour, souvent accompagné à la vièle. La formule « Oëz seignor! », attestée dans beaucoup de prologues de chansons de geste rappelle sa finalité essentiellement orale. La narration en est historique, malgré une exagération manifeste, puisque la chanson de geste célèbre un passé glorieux (ère carolingienne, héroïsme croisé) par le récit des exploits des héros des temps passés, posés comme champions de la foi, modèles de vertu qui, par leur goût de l’honneur, leur profond respect des liens féodaux, servent à l’exaltation des valeurs chevaleresques. Les héros sont donc des personnages réels, auxquels sont prêtés une force surhumaine, un courage à toute épreuve, etc., qui se sont illustrés en des actions diverses. On retrouve ainsi, entre autres, l’empereur Charlemagne, son neveu Roland, Guillaume d’Orange, Raoul de Cambrai, Godefroy de Bouillon, Bertrand du Guesclin.

Les sagas sont des récits transmis de génération en génération dans les pays de culture norroise, c’est-à-dire dans les anciens pays vikings, tout particulièrement l’Islande et la Norvège, composés et chantés par les sagnamenn, un équivalent scandinave des bardes gaéliques ou des troubadours et trouvères européens. Elles relatent surtout des faits liés aux voyages et aux guerres menées par les vikings à l’intérieur de leurs territoires aussi bien que par-delà l’océan, dans le Groenland qu’ils furent les premiers à découvrir. Elles se basent donc souvent sur des faits historiques, et même les aventures les plus fictionnelles qui y sont narrées témoignent d’ un souci de vraisemblance marqué Elles furent rédigés en prose entre le XIIe et le XIVe siècles afin d’assurer leur pérennité, alors même que leur nom, à l’étymologie proche des verbe allemand « sagen » et anglais « to say », révèle bien une origine exclusivement orale. Principalement héroïques, leur personnage principal est souvent une incarnation des vertus nationales, et très mis en valeur, comme le montre ce début commun à nombre de sagas : «Der var en mann ved navn » (Il était un homme nommé…) .

L’épopée japonaise

L’épopée japonaise est tardive et d’inspiration largement historique. Le terme nippon, gunki monogatari renvoie à la réalité complexe d’un genre regroupant des œuvres très diverses, au rapport avec l’oralité très inégal, et généralement rédigées en prose.

Des deux plus importants monogatari, le genji monogatari et le Heike Monogatari, le premier s'apparente davantage à un roman psychologique et social qu'à une épopée dans le sens traditionnel du terme. Le deuxième quant à lui est le récit de la Guerre de Gempei, une guerre civile qui embrasa le Japon au XIIe siècle, durant l’époque trouble dite de Kamakura. Originellement oral, le Dit des Heike est fixé par écrit entre la fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle par des transcripteurs se basant sur des récitations de bonzes aveugles, accompagnées au luth à quatre cordes. Même si elle est écrite en prose, l’œuvre est donc fortement rythmée et cadencée.

L’épopée japonaise a joué un rôle essentiel dans la culture japonaise, puisqu'elle fut une source d’inspiration majeure pour l’ensemble de la culture japonaise, qu'il s'agisse des arts (Ukiyo-e), du théâtre (Nô, Kabuki, joruri et bunraku) ou de la littérature.

L’épopée russe

L’épopée post-médiévale en Occident

Après le Moyen Âge, l’épopée devient un genre largement éteint, mais si peu de poètes s’y essaient, beaucoup d’entre ceux qui s’efforcent malgré tout d’en perpétuer la tradition passent à la postérité. Les exemples portugais et anglais illustrent bien cette idée, puisque chacun de ces deux pays s’y verra rédiger une grande épopée, d’inspiration nationale pour le Portugal, avec les Lusiades de Camões, relatant le voyage de Vasco de Gama, et religieux pour l’Angleterre, avec Le Paradis perdu de John Milton. Il convient également de faire mention des multiples tentatives épiques allemandes, et notamment de celle de Klopstock, qui signe avec la Messiade un poème d’une grande originalité, porté aux nues par la jeune génération romantique, et notamment Goethe, avant de sombrer dans l’oubli, peut-être inspiré par la ‘’Christiade’’[15] de Vida, une épopée renaissante en latin.

)

L’épopée française

« Les Français n’ont pas la tête épique ! »[16] s’exclame Théophile Gautier, constatant que si les poètes français ont été très prolifiques en matière d’épopées, aucune d’entre elles ne peut rivaliser avec les chefs-d’œuvre du genre réalisés dans d’autres pays européens. En effet, les quelques épopées sérieuses rédigées pour perpétuer un genre disparaissant ne font pas date dans l’histoire de la littérature, et si leur nom perdure, c’est surtout en raison de leur échec dans cette entreprise. C’est le cas par exemple pour La Pucelle ou La France délivrée de Chapelain ou encore la Henriade de Voltaire, la première s’inscrivant parfaitement dans la tradition classique tandis que la seconde était surtout destinée à raviver l’identité nationale française et véhiculer les valeurs des Lumières. Un autre exemple marquant est celui de la Franciade. Commandée par Charles IX à Pierre de Ronsard afin de doter la France d’un grand poème national, ce dernier abandonna l’entreprise avant de l’avoir achevée. Gautier explique ces échecs par une « absence de style », cet « émail indestructible qui fait durer éternellement la pensée qu’il recouvre : la longueur et la dimension ne font rien pour l’immortalité d’un ouvrage » : ces poèmes seraient, écrit-il encore «enfoncés au plus profond des eaux noires de l’oubli, tous parfaits, tous construits selon les lois de l’architectonique, de la symbolique, de l’ésotérique, et autres recettes admirables, chefs-d’œuvre auxquels ne manque, pour pouvoir être lus, qu’une toute petite chose bien dédaignée, bien repoussée aujourd’hui par les mystagogues et les rêveurs à grandes prétentions.... la forme, rien que cela[17]!». Mais il faut préciser que le parnassien se fait une très grande idée de la grande épopée, qu’il compare au « but le plus escarpé que puisse tenter la pensée humaine, comme un louable effort pour arriver au sommet olympien, qui n’a gardé sur son front, depuis tant de siècles, que l’empreinte ineffaçable de la sandale d’Homère[18]. » Les poèmes épiques retenus par l’histoire littéraire sont donc des parodies, et notamment le Virgile travesti de Scarron ou le Lutrin de Boileau. Le Virgile travesti traite un sujet héroïque dans un style burlesque, en octosyllabes. L’œuvre de Boileau suit une démarche inverse, puisqu'il traite un sujet trivial dans un style noble[précision nécessaire].

L’épopée moderne

Jugée monotone, l’épopée a été victime, en Occident, après le XVIIIe siècle d’une opposition croissante entre poésie et récit long[réf. nécessaire]. On ne la retrouve plus alors que sous la forme de "médaillons" [réf. nécessaire], d’epyllions, c’est-à-dire de poèmes brefs de tonalité épique, à la suite d’Ovide, qui avait inauguré ce genre avec ses Métamorphoses. Ayant connu un peu de succès dans l’Angleterre de la Renaissance [réf. nécessaire], on peut en rapprocher les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, mais surtout, au XIXe siècle, les sonnets constituant les Trophées de Heredia et les courts poèmes de la Légende des siècles de Victor Hugo, véritable épopée visionnaire, d’après Albert Thibaudet[réf. nécessaire]. L’épopée en tant que poème a peu à peu été remplacée dans ses fonctions par le roman, « épopée bourgeoise moderne » selon Hegel[19].

La figure du héros

Le héros de l’épopée est souvent un personnage d’une grande importance nationale ou internationale, ayant eu un impact historique ou légendaire fort[réf. nécessaire]. Il prend généralement part à un long voyage ou une quête ambitieuse, affronte les adversaires qui s’acharnent à tenter de le défaire, à vouloir l’empêcher de poursuivre son voyage, et finit par rentrer chez lui, considérablement transformé par son voyage[réf. nécessaire]. Pourtant, le héros est, dans la plupart des cas, réduit à des sentiments clairs : l’amour du pays, la violence, la bravoure, la ruse, la foi conjugale ou religieuse; et ce n’est que très progressivement que l’auteur pourra lui conférer plus de profondeur. Ainsi, « un indécis, un homme habitué à vivre en lui-même, un être qui lutte contre sa nature pour accomplir ce qu’il croit être son devoir, ne sont pas des personnages d’épopée »[20][précision nécessaire], contrairement à la tragédie, dont ce conflit constitue un trait essentiel, mais dans laquelle le jeu théâtral permet une plus claire compréhension des évènements et des luttes internes, qui seraient bien difficiles à rendre dans la déclamation d’un poème, ce qui ne va pas sans exceptions. On retiendra notamment l’exemple virgilien, qui fait préférer à Énée, après bien des interrogations, sa mission divine au bonheur conjugal avec Didon.

Motifs récurrents

Le cano

Le cano (en latin, "je chante") est une formule commune à un grand nombre d’épopées occidentales, se confondant souvent avec la praepositio (présentation du thème principal de l’épopée) et l’enumeratio (énumération des principaux belligérants, description sommaire du héros). La première occurrence qui en est connue se trouve dans l’Enéide, dans le fameux "Arma virumque cano" ("Je chante les armes et le héros…"), et fut maintes fois reprise et adaptée. Elle débute une série de vers donnant généralement le ton à l’œuvre. Ainsi, elle permet vite de distinguer épopées à vocation héroïque, nationale, nationaliste, historique, sacrée, profane, sérieuse, parodique, et donne les thèmes principaux du poème[précision nécessaire]. La Jérusalem délivrée débute ainsi par les vers « Canto l’arme e piotese e I capitano / Che I gran sepolcro libero di Cristo » (Je chante les armes et le pieux capitaine qui délivra le grand sépulcre du Christ), se rapportant clairement à une épopée religio-héroïque, tandis que l’on reconnaît bien le caractère héroï-national d’une œuvre à la lecture de vers tels que « Je chante ce héros qui régna sur la France / Et par droit de conquête et par droit de naissance... » (La Henriade) ou la volonté de parodie, notamment dans «Je chante les héros et ce prélat terrible / Qui par ses longs travaux et sa force invincible / Dans une illustre église exerçant son grand cœur / Fit placer un lutrin dans le chœur. » (Le Lutrin) ou encore « Je qui chantai jadis Typhon / D’un style qu’on trouva bouffon… » (Virgile travesti). Le cano est donc loin d’être un canon du genre épique, mais est caractéristique du sous-genre de l’épopée[réf. nécessaire] et révélateur non seulement d’un travail littéraire soigné de la part de l’auteur, mais également du contenu du poème.

L’invocation à la muse

L’Inspiration du poète épique, par Nicolas Poussin, montrant un poète écrivant sous la dictée du dieu des arts Apollon (tableau au Louvre)

L’Inspiration du poète épique, par Nicolas Poussin, montrant un poète écrivant sous la dictée du dieu des arts Apollon (tableau au Louvre)

L’appel à l’aide d’une divinité supérieure, pourrait être dite conventionnelle, tant elle est courante dans les épopées influencées par la culture classique, au point qu'on a pu dire que « l’invocation à une divinité quelconque par quoi commence traditionnellement la plupart des poèmes épiques n'est pas une simple formule rituelle»[21], et la qualifier d’« invocation sacramentelle »[22][précision nécessaire] . Elle serait liée à la forte croyance des poètes, notamment grecs, en la nécessité d’une inspiration divine pour la rédaction de leurs poèmes[réf. nécessaire]. On la retrouve pour la première fois dans l’Iliade (« Chante, Déesse, du Pèlèiade Akhilleus… »), puis dans l’Odyssée (« Muse, chante ce héros… »). L’invocation à la muse est présente aussi bien dans des épopées sérieuses, comme le Paradis perdu (« Sing, o heavenly Muse ») ou la Henriade, dans laquelle Voltaire préfère faire appel à « l’auguste Vérité[23]» comme dans les épopées les plus burlesques. L’invocation de la muse consiste en quelques vers au cours desquels le poète appelle ce personnage afin qu’il l’instruise, qu’il l’éclaire sur les évènements qu’il doit relater. Relevant en effet du surnaturel, elle a pu assister aux importants faits que l’auteur veut traiter. La muse est alors parfois présentée comme la véritable auteur de l’épopée, puisqu’elle «dit », « chante » une histoire afin que le poète la retranscrive. Celle du Paradis perdu est à cet égard intéressante en plus d’un point, car très révélatrice du rôle que le poète veut faire jouer à la muse et des raisons pour lesquelles il s’adresse à elle :

« Sing, Heavenly Muse, that, on the secret top

Of Oreb, or of Sinai, didst inspire

That shepherd who first taught the chosen seed

In the beginning how the heavens and earth

Rose out of Chaos […]

I thence

Invoke thy aid to my adventurous song […].

And chiefly thou, O Spirit, that dost prefer

Before all temples th' upright heart and pure,

Instruct me, for thou know'st; thou from the first

Wast present, and, with mighty wings outspread,

Dove-like sat'st brooding on the vast Abyss,

And mad’st it pregnant: what in me is dark

Illumine, what is low raise and support;

That, to the height of this great argument,

I may assert Eternal Providence,

And justify the ways of God to men. »(« Chante, Muse céleste ! Sur le sommet secret d’Oreb et de Sinaï tu inspiras le berger qui le premier apprit à la race choisie comment, dans le commencement, le Ciel et la Terre sortirent du chaos. […] J’invoque ton aide pour mon chant aventureux […] Et toi, ô Esprit ! qui préfères a tous les temples un cœur droit et pur, instruis-moi, car tu sais ! Toi, au premier instant tu étais présent : avec tes puissantes ailes éployées, comme une colombe tu couvas l’immense abîme et tu le rendis fécond. Illumine en moi ce qui est obscur, élève et soutiens ce qui est abaissé, afin que de la hauteur de ce grand argument je puisse affirmer l’éternelle Providence, et justifier les voies de Dieu aux hommes. » John Milton, Le Paradis perdu - traduction Chateaubriand)

La descente aux enfers

Dans l’Antiquité, la plupart des poèmes épiques à tendance mythique décrivaient les Enfers, séjour gréco-romain des morts. Bien qu’ils ne soient un passage obligé que pour les âmes des défunts, les vivants, artistes ou héros, pouvaient y accéder à la condition d'en connaître le rite d’entrée, afin de communiquer avec les ombres des personnalités célèbres ou leurs parents. Ils cherchaient ainsi à obtenir des renseignements sur des évènements passés ou à venir, ou se déroulant dans des lieux lointains[24]. Les exemples les plus fameux en sont la descente aux Enfers d’Ulysse (Nekuia), au Chant XI de l'Odyssée, et d’Énée, ainsi que celle de Dante, qui y descend accompagné du poète Virgile dans la Divine comédie et en offre une description complète, mais d’autres plus ignorés méritent d’être mentionnés du fait de leur originalité, comme celle de Satan dans le Paradis perdu, du Christ dans la Messiade.

Le voyage en mer

Le voyage en mer est un thème récurrent dans les épopées, aussi bien orientales qu’occidentales. Qu’il en occupe une place majeure, comme dans les Lusiades ou l’Odyssée, ou qu’il ne constitue qu’une partie plus modeste du récit, il revêt souvent une portée symbolique. La mer, élément peu connu, inspirant respect, crainte ou méfiance, pays des forces malfaisantes dans nombre de religions, devient alors le terrain privilégié du conflit impitoyable opposant forces bienfaisantes (le héros et ses adjuvants) et malfaisantes (les détracteurs surnaturels)[réf. nécessaire]. Le voyage en mer devient donc l’affirmation de la supériorité des vertus incarnées par le héros sur la superstition, de l’Homme sur les puissances divines, comme cela se voit notamment dans l’Énéide. Mais ce voyage est également initiatique, puisqu’il permet au héros de se découvrir, de déployer sa puissance, de dévoiler ses vertus, de pousser ses capacités intellectuelles et physiques au maximum (cf. le voyage de Gilgamesh), de découvrir des réalités transcendantes, de se purifier en quelque sorte par une lutte contre ses mauvais démons[réf. nécessaire].

L’épopée visionnaire

L’attribution à certaines épopées du qualificatif de « visionnaire » remonte au XIXe siècle[réf. nécessaire], et sert à traduire une vérité bien plus complexe qu’il n’y paraît. L’exemple-type de ce sous-genre est la Divine Comédie de Dante, qui semble respecter un nombre assez restreint de traits communs à la majorité des épopées, œuvre bien plus mystique que guerrière, plus métaphysique que matérielle, plus universelle et particulière à chacun que nationale ou héroïque. Le genre de l’épopée visionnaire a été défini plus tard par Victor Hugo dans sa préface à la Légende des siècles, épopée qu’il dit visionnaire et dans laquelle il veut montrer « l’homme montant des ténèbres à l’idéal, la transfiguration paradisiaque de l’enfer terrestre, l’éclosion lente et suprême de la liberté, droit pour cette vie, responsabilité pour l’autre. » L’épopée visionnaire se devrait alors d’ « exprimer l’humanité dans une espèce d’œuvre cyclique, la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul immense mouvement vers la lumière »[25][précision nécessaire].

Quelques épopées célèbres

- épopées babyloniennes:

- épopées européennes:

- épopées grecques et latines:

- L’Iliade (attribuée traditionnellement à Homère)

- l’Odyssée (attribuée traditionnellement à Homère)

- L’Énéide (Virgile)

- La Pharsale (Lucain)

- Les Puniques (Silius Italicus)

- Bellum Pœnicum (Naevius)

- La Thébaïde et L’Achilléide (Stace)

- Les Argonautiques (Caius Valerius Flaccus)

- Pharsale (Lucain)

- Le Rapt de Proserpine (Claudien)

- épopées européennes médiévales:

- Beowulf (saxonne)

- Edda

- La Chanson des Nibelungen (germanique)

- La Chanson de Roland

- Parzival (Wolfram von Eschenbach)

- El Cantar del Mío Cid

- Heliand

- épopées européennes de l’époque moderne:

- Les Tragiques (Agrippa d’Aubigné)

- La Franciade (Pierre de Ronsard)

- Virgile travesti (Paul Scarron)

- Le Lutrin (Boileau)

- Orlando furioso (Roland Furieux) (l’Arioste)

- La Jérusalem délivrée (Le Tasse)

- Les Lusiades (Luís de Camões)

- La Henriade (Voltaire)

- Le Paradis perdu (Milton)

- La Guerre de Chocim (Wacław Potocki).

- Oberon (Christoph Martin Wieland)

- L'Achilléide (Johann Wolfgang von Goethe)

- La Messiade (Klopstock)

- Le Messire Thadée (Adam Mickiewicz)

- La Légende d’un peuple (Louis-Honoré Fréchette)

- La Reine des fées (Edmund Spenser)

- La Légende des Siècles (Victor Hugo)

- épopées grecques et latines:

- épopées américaines

- épopées indiennes

- autres épopées de tradition ancienne:

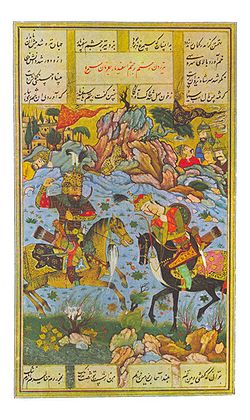

- Shâh Nâmeh ("Le Livre des Rois") (Ferdowsi - 940-1020, en persan)

- Kalevala (finnois)

- Kalevipoeg (estonienne)

- David de Sassoun (arménienne)

- Manas le généreux (kirghiz)

- Soundjata (mandingue)

- Mamé Alan (kurde)

Voir aussi

Notes et références

- ↑ « ÉPOPÉE n. f. XVIIe siècle. Emprunté du grec epopoiïa, « composition d’un poème épique, épopée », composé à l’aide de epos, « parole », qui désigne au pluriel la poésie épique, et poiein, « faire ». 1. Vaste composition littéraire en vers, qui développe un thème historique ou légendaire et célèbre les actions d’un héros exemplaire ou les hauts faits d’un groupe.... 2. Par anal. Suite de faits historiques qui, par leur caractère héroïque, rappellent les récits épiques. » (Article Épopée, dans le Dictionnaire de l’Académie française (site de l’Académie française), neuvième édition)

- ↑ Article épopée de l’encyclopédie Encarta en ligne

- ↑ The Columbia Encyclopedia, article Épopée, Columbia University Press, 2004

- ↑ Poétique, Chapitre XXIII.

- ↑ cf.Nicolas Boileau, ‘’L’Art poétique’’:

- Là, pour nous enchanter, tout est mis en usage[...]

- Ainsi, dans cet amas de nobles fictions,

- Le poète s'égaye en mille inventions,

- Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses[...]

- C'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache.

- Sans tous ces ornements le vers tombe en langueur,

- La poésie est morte ou rampe sans vigueur,

- Le poète n'est plus qu'un orateur timide,

- Qu'un froid historien d’une fable insipide.

- ↑ Roman Jakobson, « Linguistique et poétique » (1960), Essais de linguistique générale, t. I, Éditions de Minuit, 1963.

- ↑ Hegel, Cours d’esthétique, trad. J.P. Lefebvre et V. von Schenck, Paris, Aubier, coll. Bibliothèque philosophique, 1997, t. III, pp. 309-310.

- ↑ Ibidem, p. 331.

- ↑ A la recherche d'une épopée perdue, colloque de Strasbourg

- ↑ Aristote, Poétique - Chapitre XXIV

- ↑ Kâlidâsa, le Raghuvamça, trad. Louis Renou, Librairie orientaliste, 1928.

- ↑ Somadeva, Océan des rivières de contes, NRf Gallimard, 1997

- ↑ Dictionnaire des œuvres, art «Mahabharata», imago mundis

- ↑ cf. Xavier Garnier, L’utenzi swahilie : un genre classique pour des guerres modernes, sur le site du CENEL.

- ↑ Traduction intégrale du Christiados libri sex sur Google livres

- ↑ Théophile Gautier, La Divine épopée, de M.Soumet

- ↑ ibid.

- ↑ ibid.

- ↑ Hegel, Cours d’esthétique, trad. J.P. Lefebvre et V. von Schenck, Paris, Aubier, coll. Bibliothèque philosophique, 1997, t. III, p. 368

- ↑ Robert Brasillach, Présence de Virgile

- ↑ Francis Claudon, Yvonne Bellenger, Robert Smadja et Philippe Goudey, Littératures étrangères de l’époque classique

- ↑ Théophile Gautier, La Divine épopée, de M. Soumet

- ↑ Voltaire, La Henriade, Chant I, vers 7

- ↑ La mère décédée d'Ulysse l'informe par exemple lors de sa descente aux enfers de la vertu de son épouse Pénélope, demeurée à Ithaque. (Odyssée, Chant XI, vers 180 et suivants)

- ↑ Victor Hugo, Préface à la Légende des siècles

Bibliographie

- Georges Dumézil, Mythe et épopée, Paris, 1968-1973 ;

- Nicole Revel, Christiane Seydou, Maria Couroucli, Altan Gokalp, Emmanuèle Baumgartner, Jocelyne Fernandez, Roberte Nicole Hamayon, Pierre-Sylvain Filliozat, François Macé, article Épopée de l’Encyclopædia Universalis, corpus 8 ;

- Frank Greiner et Jean-Claude Ternaux (éd.), L’épopée et ses modèles de la Renaissance aux Lumières, Éditions Honoré Champion, 2002 ;

- Judith Labarthe, L’épopée, Armand Colin, 2007 ;

- Daniel Madelénat, L’épopée, PUF, 1986 ;

- Jean Derive, L’Épopée : unité et diversité d’un genre, Karthala, 2002 ;

- Philippe Sellier, Le Mythe du Héros ou le désir d’être Dieu, Bordas, 1970 - (ISBN 2732034193) ;

- Jan de Vries: Heroic Song and Heroic Legend’' - (ISBN 0-405-10566-5) ;

- Erich Burck, Das römische Epos, Wissenschaftliche Buchgesellschaft., Darmstadt 1979 ;

- François Suard, La Chanson de geste (2ème édition), PUF, Que sais-je?, 2003

- Lilyan Kesteloot, Les épopées d’Afrique Noire, Karthala, 1997 - (ISBN 2-02-006409-X) ;

- Jean Bottéro, L’Epopée de Gilgamesh, NRF, l’Aube des peuples, Gallimard, 1992

- Abed Azriae, L’Epopée de Gilgamesh, Berg International, 1995 ;

- Fredéric Feydit, David de Sassoun, Gallimard/Unesco ;

- Ferdowsi, Le Livre des Rois, traduit par Jules Molh, Sindbad ;

Liens externes

- Le CLiO, Centre de Littérature Orale dédié à l'épopée

- Brève synthèse sur le site de l’académie de Rouen

- Portail de la poésie

- Portail de la littérature

Catégories : Épopée | Genre poétique

Wikimedia Foundation. 2010.