- Châteaulain

-

Châteaulin

Châteaulin

Administration Pays France Région Bretagne Département Finistère (sous-préfecture) Arrondissement Arrondissement de Châteaulin (chef-lieu) Canton Châteaulin (chef-lieu) Code Insee abr. 29026 Code postal 29150 Maire

Mandat en coursGaëlle Nicolas

2008-2014Intercommunalité Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay Site internet http://www.chateaulin.fr/ Démographie Population 5 337 hab. (2006[1]) Densité 256 hab./km² Gentilé Châteaulinois, Châteaulinoise Géographie Coordonnées Altitudes mini. 2 m — maxi. 206 m Superficie 20,81 km² Châteaulin est une commune française, située dans le département du Finistère et la région Bretagne. Son nom breton est Kastellin.

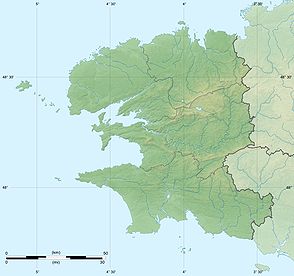

Géographie

Châteaulin est située au centre du département du Finistère.

Entouré des collines du Massif Armoricain.

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Parti Qualité mars 2008 Gaëlle Nicolas DVD Maire mars 2001 2008 Yolande Boyer PS Sénatrice Toutes les données ne sont pas encore connues. Jumelages

Démographie

La commune cède une partie de son territoire en 1840 pour la création de Port Launay

Langue bretonne

- A la rentrée 2007, 1,1% des enfants de la commune étaient inscrits dans le primaire bilingue.[3]

Histoire

Époque préhistorique

Les nombreux monuments mégalithiques que l’on retrouve en Bretagne (alignements, menhirs, dolmens, cromlechs, tumulus) témoignent de la présence humaine durant la période préhistorique.

Dans la région de Châteaulin, plusieurs monuments ont ainsi été découverts. M. H. Pellay a étudié en 1928 les alignements du Ménez-Kelc’h (monts du cercle) situés sur la commune de Cast. Les menhirs qui constituent ces alignements sont des blocs de schiste de 2 à 3 mètres de long alors que le sous-sol est constitué de grès armoricain. Ces blocs ont donc été transportés.

Le Ménez-Hom a été prospecté par de nombreux chercheurs : Du Châtellier, Du Fretay, Flagelle, le Commandant Devoir. D’après le Docteur Vourch, « le nombre de tombelles et tumuli existant dans le Ménez-Hom est tel que seule l'image de vaste nécropole rend avec exactitude l’impression ressentie ». Les tombelles sont disséminées du mont St-Gildas (près de Châteaulin) jusqu’à la montagne d'Argol.

Paul du Châtelier signale un dolmen à Kerluan et un tumulus à 2 km au nord-est de Châteaulin. Des vestiges préhistoriques se rencontrent fréquemment dans les communes avoisinantes, comme à Cast ou à Dinéault.

Époques gauloise et romaine

À l’époque gauloise, les Osismes, tribu très puissante, occupaient à peu près le territoire actuel du Finistère. Les seuls vestiges qu’ils ont laissés, sont un camp à triple enceinte dans la montagne de Locronan (longueur 422 m).

Après la victoire de César sur les Vénètes, Publius Crasus, craignant une nouvelle révolte, dota la Bretagne de voies de communication et d’innombrables camps et postes militaires.

En raison de la position stratégique de Châteaulin, située entre Carhaix-Plouguer (centre de l’occupation romaine dans la Basse-Bretagne) et les presqu’îles de Crozon et du Cap Sizun, les Romains établirent un poste sur la butte du château. La découverte de tuiles à rebord et de briques témoigne de cette occupation romaine.

Deux voies romaines passaient par Châteaulin :

- la route stratégique (via militaris) reliant Le Mans à Camaret par Rennes et Carhaix, franchissait l’Aulne sur un gué à la hauteur du pont actuel ;

- la voie vicinale (via vicinalis) partant de Châteaulin (ou de Carhaix) pour la presqu’île du Cap Sizun. On estime qu’elle passait par Cast et se terminait à la baie des trépassés où subsistent de curieux débris de constructions romaines.

Ces voies permirent à l’Armorique de participer à la prospérité générale de l’Empire.

Le prieuré Saint Idunet

La statue encastrée dans le mur du parking du presbytère est le seul témoignage à Châteaulin du prieuré, qui dépendait de l’abbaye de Landévennec.

Elle représente un lion vu de profil et tenant entre les pattes avant un blason aux armes martelées. Une pierre attenante porte l’inscription suivante : M. LOLASULIEN PRIEUR : CHAULIN 1589. Cette statue se trouvait au sommet du pignon est de l’ancienne maison priorale.

Histoire

Vers 485, saint Guénolé édifie son monastère à l’embouchure de l’Aulne. Vers 500, alors qu’il remonte les rives du fleuve nommé Hamn jusqu’à la montagne appelée Nin, il rencontre un saint homme du nom de Idunet. Ce dernier lui fit don des terres qu’il avait reçu du roi Gradlon, à savoir « la trève de Dinan, la trève de Cuhin, Caer, Choc, Lan-lunctat, la moitié de Gumenech ». On ne sait rien d’autre sur Idunet, que l’église locale honore comme saint et représente couramment en diacre… Il était invoqué autrefois pour l’abondance de pommes, on lui donnait en offrandes des barriques de cidre. Il avait sa fontaine, dans laquelle on puisait l’eau pour arroser les pommiers qui ne fructifiaient pas…

La date de la fondation du prieuré n’est pas connue, elle se situerait au XIIe siècle, dans un cadre de reconquête religieuse. Le rôle joué par les moines à cette époque sur la commune et ses environs demeure inconnu. Au XVe siècle, les moines abandonnent les fonctions curiales au clergé séculier mais conservent les biens et les revenus attachés au prieuré.

Le dernier prieur de Châteaulin, Dom Pierre Lemoyne, était également prieur de l’abbaye de Landévennec, qui à la fin du XVIIIe siècle ne comptait plus que trois moines. La révolution de 1789 entraîna la disparition de cette dernière et du prieuré de Châteaulin. La maison priorale, devenue propriété de M. Bois, fut vendue à la commune en 1824 pour servir de presbytère.

Le Château

Peu de gens savent que Châteaulin fut dotée d’un château et pourtant, sur les hauteurs de la ville, près du parking de la maison de retraite, subsistent quelques ruines et notamment une tour.

La butte qu’enserraient l’Aulne et des étangs constituait un site de défense naturel. Pour se préserver des invasions et garder la voie de pénétration de la ville de l’Aulne, fut construite une motte seigneuriale, constituée d’une butte de terre entourée de fossés. Les Comtes de Cornouaille y construisirent un château fort au Xe siècle. Lorsque la famille comtale de Cornouaille hérite en 1066 de la couronne ducale, la châtellenie de Châteaulin entre dans le domaine ducal.

A la fin du Xe siècle, pour favoriser l'essor de la ville autour du château fort, les ducs de Bretagne avaient établi l’institution du « Convenant Franc au Duc » : le serf qui quittait son seigneur ne pouvait être poursuivi s’il se réfugiait à Châteaulin et y demeurait pendant un an et un jour sans en sortir.

En 1373, le château fut incendié par les Anglais avant leur départ devant l’avancée de l’armée royale de Du Guesclin. Il ne fut jamais reconstruit ; ses ruines servirent de carrière pour la construction de maisons et même lors de l’agrandissement de la chapelle Notre-Dame.

En 1689, le château et sa motte furent donnés à Yves Bauguion, prêtre desservant de Notre-Dame pour y installer un hospice. Aujourd’hui, l’hospice a laissé la place à une maison de retraite.

Le Mur du diable

Vers 1250, Jean Le Roux, duc de Bretagne, entoure les terres du domaine ducal de Châteaulin d’un mur long de 32 kilomètres. On ne connaît pas la finalité première de cet important ouvrage. Certains historiens pensent que ce parc permettait de défendre les possessions ducales contre les prétentions des abbayes voisines.

Ce mur, dont il reste encore quelques tronçons, se composait d’un muret de pierres sèches de 2,30 mètres environ. Il partait du château fort de Châteaulin et englobait une partie des terres de Cast, de Briec, de Châteaulin et la totalité de la paroisse de Saint-Coulitz. À une époque indéterminée, le parc de Châteaulin est devenu une unité administrative dont Saint-Coulitz fut le centre administratif. Au cours des siècles, ce mur n’a cessé d’intriguer les paysans de la région. Une légende naquit selon laquelle ce serait le diable qui l’aurait construit en une nuit. Ce mur devint le mur du diable ou « moguer an diaoul » en breton.

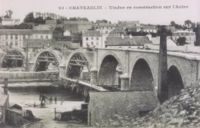

Le pont de Châteaulin

Jusqu’au XIIIe siècle, on franchissait l’Aulne à gué. Il y avait plusieurs gués : à Rodaven, le gué Rodoe-aven (passage de la rivière) ; au bourg, Rodo-Los-Strat (passage du bas du chemin).

La construction du pont de Châteaulin daterait du XIIIe siècle. D’une longueur de 217 pieds et d’une largeur de 14, le pont enjambait la rivière en dix arches d’inégales longueurs, grossièrement bâties en pierres schisteuses jointes à l’argile… Les voûtes trop basses s’engorgeaient en période de crue et provoquaient l’inondation des bas quartiers de la ville. Sur sa face amont, il y avait 7 éperons. Sur cinq d’entre eux étaient construites des maisons. La chaussée du pont était pavée. Des parapets la bordaient de part et d’autre sauf au centre du côté amont. Le tout était habillé de lierres et de broussailles.

Il n’est pas certain que ce pont soit l’œuvre des moines de Landévennec, mais ce dont on est sûr, c’est que le prieur de Châteaulin en était propriétaire, ainsi que des habitations. Ce dernier percevait un droit de péage sur les animaux et les marchandises. La perception de ce droit devait servir en partie à l’entretien du pont, mais les prieurs successifs ignorèrent cette obligation.

Finalement, le pont est partiellement détruit par une crue, le 25 décembre 1821. Monsieur Bois, riche propriétaire, le fait alors reconstruire à ses frais, mais à la condition qu’il soit concessionnaire du droit de péage pendant 7 ans. Le Conseil municipal n’est pas très enthousiaste, mais n’ayant pas d’autre solution accepte la proposition.

Le 1er janvier 1824, Monsieur Bois commence la perception de son droit de péage. Mais dès le 8 janvier, jour de foire, la foule proteste, c’est une véritable émeute populaire qui éclate. Le maire doit faire intervenir une compagnie de voltigeurs pour faire cesser les troubles… Finalement certains cultivateurs abandonnent les foires et marchés et les affaires commerciales de la ville tombent de moitié.

En juillet 1824, la population se révolte à nouveau… et le Maire décide d’en référer au Ministre. L’affaire fut prise en considération puisque l’État donna 60 000 francs pour désintéresser la famille Bois. La commune paya le reste.

En août 1944, le pont fut miné par les Allemands avant leur départ pour la Presqu’île de Crozon. C’est entre autres grâce à l’intervention d’Emile Bénéat et de Sébastien Duval que le pont et la ville furent sauvés. Avec l’aide de Châteaulinois, ils déminèrent le pont et jetèrent les mines dans le canal.

La pêcherie de saumons

Sur l’Aulne, à la hauteur de la poste actuelle, était installée une importante pêcherie de saumons (jusqu'à 4000 saumons par an). Elle avait été donnée à la fin du XIe siècle à l’abbaye de Landévennec par le Duc de Bretagne, Alain IV, dit Alain Fergent. Au XVIIe siècle, elle appartenait au roi qui, avec les moulins, les avait afféagés pour la somme de 4 500 livres.

Le saumon figurait sur le sceau de Châteaulin et l’on surnommait les Châteaulinois "Pen Eog", c’est-à-dire "têtes de saumons".

La pêcherie fut détruite en 1816, lors du creusement du canal.

Châteaulin, siège d’une sénéchaussée royale

Ancienne barre ducale, Châteaulin devint après le rattachement du Duché au Royaume de France en 1532, le siège d'une sénéchaussée royale dont la juridiction s'étendait sur 27 paroisses. L'auditoire et la geôle se trouvaient à l'emplacement actuel du tribunal, rue de l'église. De nombreuses juridictions seigneuriales rendaient leur justice dans la salle basse de l'auditoire. L'activité judiciaire entraînait la présence de nombreux hommes de loi.

L'aumonerie des Templiers

L'aumônerie de Kerjean fut fondée par les Templiers qui s'établirent en Bretagne en 1130. Elle dépendait de la commanderie de Quimper, qui elle même dépendait de celle de la Feuillée.

L'aumônerie comprenait une maison charitable, une chapelle dite de Saint-Jean et quelques tenues. Elle était destinée à recevoir les pèlerins. L'établissement était également ouvert aux pauvres et aux malades. C'est là l'origine du village de Kerjean.

La chapelle devint le centre d'un pèlerinage important, Saint Jean-Baptiste étant invoqué pour la guérison des maladies de la vue. Le jour de la fête de Saint-Jean, les paroisses de Dinéault et de Saint-Coulitz venaient, bannières en tête, assister au pardon.

La chapelle était une église gothique avec transept et abside, pavée de "pierres vertes" et dont le campanile n'abritait qu'une seule cloche.

Au milieu du XVIIe siècle la chapelle de Saint-Jean était dans un état de vétusté confinant à l'abandon. Depuis plus d'une siècle les ressources des Chevaliers de Malte ne leur permettaient plus d'entretenir la maison… L'aumônerie et ses dépendances furent cédées au vicaire perpétuel de Châteaulin qui les confia à un prêtre de la paroisse. En 1637, le chapelain de Kerjean fit construire une maison presbytérale.

Sous la révolution, la chapelle servit de magasin de salpêtre. Elle fut vendue comme bien national. Vers 1836 un incendie la consuma. Ses pierres furent utilisées pour la construction d'une maison au village de Pennarun.

Dans les années 50, il ne subsistait de la maison presbytérale que quatre murs envahis par les herbes .

La révolte du papier timbré

C’est dans un contexte économique difficile que se déclenche en 1675, la révolte du papier timbré. La population est accablée par la hausse des impôts. De 1664 à 1675, douze nouvelles taxes sont créées pour subvenir aux besoins de Louis XIV. Ce dernier a en effet lancé de grands travaux qu’il faut financer (chantier colossal du château de Versailles, création de somptueux jardins par Le Nôtre…). Les guerres contre l’Espagne ou la Hollande (1672 – 1679) nécessitent de mobiliser des fonds.

En 1673, un papier timbré est ainsi exigé pour tout « acte authentique et judiciaire », en 1674, le monopole d’État sur la vente du tabac ainsi qu’un droit de marque sur la vaisselle d’étain sont instaurés. Il n’y eut pas de protestations au début. Mais en avril 1675, un vent de révolte, né à Bordeaux, se propage rapidement à Nantes, puis à Rennes. Le mouvement gagne les campagnes de Basse Bretagne, Pontivy, Carhaix, Châteaulin, où les châteaux furent assiégés et pillés.

A Nantes, c’est Goulven Salaün, bas-breton des environs de Châteaulin qui donna le signal en sonnant le tocsin à l’horloge de la ville.

En Cornouaille, l’annonce de l’arrivée du marquis de La Coste, lieutenant du roi chargé d’instaurer la gabelle (impôt sur le sel), fait l’effet d’une provocation (il est surnommé "Le Grand Gabeleur »).

Ainsi, le matin du 9 juin 1675, le tocsin sonne à Châteaulin et dans plus de trente paroisses des environs. La révolte allait durer plus de 3 mois.

Le matin du 9 juin, la foule se rassemble sur la place aux bleds (aux blés) de Châteaulin. Le sénéchal de Châteaulin, M. de Tréouret a du mal à calmer les esprits, lorsqu’un grand silence s’établit. Le marquis de La Coste arrive par la Grand Rue avec sa suite. Apostrophé violemment par un sergent qui semble être à la tête du mouvement, le lieutenant du roi pour la Basse-Bretagne lui passe son épée à travers le corps. La population exaspérée tire plusieurs coups de feu. Le Marquis de La Coste, blessé à l’épaule, se réfugie dans une maison proche. Assiégé, il se résout à capituler et promet la révocation des dits édits.

On ne sait pas exactement le nombre de paysans mobilisés lors de cette révolte. D’après une lettre du Duc de Chaulnes, cinq ou six cent des plus mutinés veulent rompre les ponts pour empêcher qu’on aille à eux

Cette révolte fut l’une des plus sanglantes de l’histoire de la Bretagne. Mais les villes se désolidarisèrent du mouvement paysan. Ce sera l’une des faiblesses de la Révolte du Papier Timbré, également appelée Révolte des Bonnets rouges en référence à la couleur des bonnets que portaient les paysans…

XVIIIe siècle

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, Châteaulin a l’aspect d’un gros bourg. La ville comprend à peine une centaine de maisons dont plus de la moitié ressemble davantage à des chaumières ou des baraques.

Par contre, elle possède deux églises : Saint-Idunet qui vient d’être reconstruite en 1691 et Notre-Dame qui tombe en ruines. Le corps politique décrétant que Notre-Dame est l’église paroissiale décide que les réparations doivent se faire rapidement. Mais les bénédictins de Landévennec ne sont pas de cet avis. Ils réclament au vicaire perpétuel, le titre d’église paroissiale en faveur de l’église du prieuré. L’affaire dura 9 ans et ce n’est que le 8 octobre 1724, que le tribunal de Rennes donna raison aux Bénédictins…

Soixante ans après, la ville a peu évolué. Jacques Cambry, dans « Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795 », nous en fait une description peu flatteuse : « Châteaulin n’a pas d’hôpital, pas de fontaine publique, pas de halles, pas de caserne… toutes les rues sont à réparer, les maisons à relever… Le pont de la ville trop étroit, mal bâti, fait courir de grands risques à toutes les voitures. Les habitants se ruinent, le commerce d’ardoises est interrompu, la pêcherie de saumons entièrement détruite… ».

Par contre, la Révolution est passée par là : en 1793, tout ce qui rappelle le passé doit être détruit. Le calendrier Républicain a remplacé le calendrier Grégorien. À Châteaulin c’est le 25 Brumaire (15 novembre) que l’on commence la transformation : Châteaulin prend le nom plus plébéien de Ville-sur-Aulne. La ville retrouvera son nom quelques années plus tard.

XIXe siècle

Dans les années 1860, malgré quelques améliorations (construction du nouveau pont, aménagement récent des quais, construction de la gare d’Orléans…), Châteaulin ressemble toujours à un gros bourg. Elle ne dispose pas d’édifices importants et encore moins de halles. Les rues sont étroites et sales… La petite église de saint Idunet et celle de Notre-Dame sont en très mauvais état…

Mais à partir de 1865, une série de travaux va considérablement modifier le visage de Châteaulin, qui va prendre davantage les traits d’une ville digne de ce nom et digne d’une sous-préfecture.

La première des réalisations est la construction d’un marché couvert, à proximité de la place du marché.

Puis, on met un toit au marché au blé, si fréquenté à l’époque. Cette halle au blé a ensuite été intégrée lors de la construction du nouvel hôtel de ville.

L’église saint Idunet en très mauvais état fut reconstruite en 1869, dans le style néo-gothique sur les plans de l’architecte Bigot.

C’est à cette période que des établissements scolaires voient le jour. En 1867, une salle d’asile est construite au bout de la venelle de Kerstrat, ainsi que l’école Saint-Louis. Un an plus tard, un pensionnat pour jeunes filles, tenu par les Sœurs du Saint-Esprit, ouvre ses portes dans le quartier de la Plaine.

Le canal de Nantes à Brest fut construit pour débloquer Brest par l’arrière-pays. Commencés en 1810, les travaux s’achevèrent à Châteaulin par l’inauguration de l’écluse maritime de Guilly-Glas et du bassin à flot par Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, en 1858.

L'économie sous le Second Empire

Sous le Second Empire, l’activité dominante de Châteaulin reste l’industrie ardoisière. Elle emploie une centaine de carriers dans les carrières de Lostang, du château, de la Grande Carrière… Mais cette situation ne va malheureusement pas durer. En effet, le canal de Nantes à Brest, qui dans un premier temps a permis à cette industrie de se développer, va lui porter préjudice, puisque l’extraction peut maintenant se faire beaucoup plus en amont, sur Lothey, Châteauneuf…

L’agriculture est le second grand employeur, mais la situation des journaliers est précaire, puisque le travail est saisonnier.

En ville, on trouve surtout de petits commerces : bouchers, boulangers, pharmaciens, cabaretiers… A ces derniers s’ajoutent les professions liées à la présence du tribunal d’instance : juges, avocats, avoués, greffiers… Ils constituent, avec les docteurs et quelques gros marchands, la bourgeoisie châteaulinoise.

L’arrivée du chemin de fer et le réseau breton

C’est en 1864 que s’effectue la construction de la ligne Nantes / Quimper / Landerneau par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. C’est de cette période que date le viaduc de Kerlobret et la gare que l’on appelle la gare d’Orléans. Quelques années plus tard, elle est reliée avec la ligne du Réseau breton, en provenance de Carhaix.

C’est dans le but de mettre fin à l’isolement du Centre-Bretagne, qui souffrait d’un manque évident de voies de communication, que fut décidée à la fin du XIXe siècle la construction d’un réseau de chemin de fer à voie étroite (voie d’un mètre de large). C’est la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui prit en charge les travaux qui s’étalèrent de 1886 à 1925, mais par convention du 5 mars 1886, elle en confia l’exploitation à la Société Générale des Chemins de Fer Économiques (S.E.). Ainsi naissait le Réseau Breton.

En août 1906, la ligne Carhaix / Châteaulin-ville est mise en service entre Pleyben et la gare de Châteaulin-ville. Mais le raccordement entre Châteaulin ville et la gare d’Orléans ne se fera qu’en 1907, après la construction du viaduc du centre-ville, en 1906. La liaison entre les deux gares est inaugurée le 15 décembre 1907.

Le petit train servait au transport de passagers et de marchandises, notamment aux marchandises agricoles. Après la Deuxième Guerre mondiale, âge d’or de la production de plants de pommes de terre, un à trois trains quittaient Châteaulin tous les soirs, remplis de pommes de terre.

Dans les années 60, le dépeuplement des campagnes, le développement de la motorisation individuelle, sont deux des raisons de la dégradation financière du Réseau Breton… En septembre 1967, c’est la fermeture effective des lignes Carhaix / Châteaulin et Carhaix / Loudéac marquant la fin du Réseau Breton.

Le chemin de fer a ainsi permis le développement économique de la région. Outre la pomme de terre, on expédiait du blé, des bestiaux, de l’ardoise… et on importait houille et engrais marin.

Châteaulin, 3e ville électrifiée de France

Châteaulin fut la 1re ville électrifiée de l’Ouest et la 3e de France après Bourganeuf dans la Creuse et Mende en Lozère. L’usine hydroélectrique fut construite sur la rive gauche du canal de Nantes à Brest, à Coatigrac’h, sur la commune de Saint-Coulitz par la « Société Châteaulinoise d’Éclairage Électrique » dont Messieurs Armand Chauvel, Armand Gassis et Gustave Benoist étaient administrateurs. L’usine alimentait 300 lampes, 35 lanternes publiques par un réseau d’une dizaine de kilomètres…

Le 20 mars 1887, l’usine électrique est inaugurée en grande pompe. 9 à 10 000 personnes auraient assisté à cette grande fête où de nombreuses distractions furent offertes : courses de chevaux sur les routes de Port-Launay et de Quimper, concert par la musique municipale, danses au biniou, allumage des lampes des abonnés, banquet à la halle au blé rassemblant 200 convives… La fête s’est terminée par un feu d’artifice.

Le XXe siècle

Châteaulin fut pendant très longtemps associée au vélo avec le Circuit de l’Aulne, à la pêche au saumon, à la pomme de terre et à la carte postale avec les éditions Jos Le Doaré.

Il est vrai que la petite course de pardon, créée dans les années trente par Bertrand Côme, a passionné les habitants des environs. Les spectateurs venaient de tout le département, voire de plus loin, admirer les grands noms du cyclisme français, mais aussi les grands du cyclisme international. Ce qui fut le plus grand critérium de la région a été remplacé en 1999 par « Les Boucles de l’Aulne - Grand Prix Le Télégramme », course professionnelle UCI.

Outre cette passion pour le cyclisme, nombreux sont les adeptes de la pêche et plus particulièrement de la pêche au saumon. Même si les prises sont beaucoup moins nombreuses que par le passé, une centaine de saumons sont encore pêchés dans l’Aulne, chaque année pendant la saison.

L’entreprise Jos, installée sur les bords de l’Aulne depuis plus de 100 ans, diffuse ses cartes postales sur l’ensemble de la Bretagne. Aujourd’hui, les cartes réalisées par la famille Le Doaré sont bien souvent le témoin d’une époque qui n’est pas si vieille et qui pourtant nous paraît bien loin. L’entreprise a su se diversifier avec la vente de cartes de vœux, de cartes messages, de posters, de livres, de bandes dessinée.

Lorsque l’on parle de Châteaulin, on pense aussi très souvent à la pomme de terre. C’est en effet dans la région de Châteaulin et du Porzay que la production s’est fortement développée. Elle a ainsi fait dans les années cinquante la richesse de certains paysans, qui ont pu se faire construire de belles demeures et s’acheter des « tractions » qui ont été surnommées « Beauvais », en référence à la pomme de terre du même nom.

Ces quelques « symboles » ne doivent pas cacher le véritable visage de la petite cité qui s’est largement développée avec l’arrivée de la quatre voies en 1976. Châteaulin a su tirer parti de sa situation géographique stratégique (entre Brest et Quimper) en créant 4 zones d’activités qui ont permis la création de plus de 2000 emplois.

La société Doux (1er volailler d’Europe) fut l’une des premières à s’implanter sur la zone de Lospars en 1981. Kritsen (fabrication de produits de la mer élaborés) et le Moulin de la Marche (fumaison de saumons et de truites), établies plus tard, dans la zone de Run ar puns sont venues confirmer l’importance de l’industrie agro-alimentaire à Châteaulin. Plusieurs sociétés de transports ont également choisi de s’installer à Châteaulin pour sa situation centrale.

Au cours du XXe siècle, la sous-préfecture des bords de l’Aulne a su renforcer son rôle de cité administrative avec l’installation de l’Hôtel des impôts, de la Perception, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et d’industrie, de l’antenne du Conseil général, de la Maison de l’emploi ou encore du Centre Départemental d’Action sociale ou du Centre d’Information et d’Orientation Sociales…

Outre cette fonction administrative, Châteaulin est une ville de services et de commerces : banques, assurances, boulangeries, épiceries… simplifient au quotidien la vie des Châteaulinois.

Cette expansion ne s’est pas faite sans efforts. En effet, au début du XXe siècle, Châteaulin vivait essentiellement de la pomme de terre. La démographie en baisse de 1911 à 1931, resta stagnante ou presque jusque dans les années cinquante. Les municipalités successives se sont employées à faire de Châteaulin, un véritable centre administratif et économique.

Pour permettre ce développement, il a fallu mettre l’accent sur le logement. De 1940 à 1972, plus de 540 maisons ont ainsi été construites. Du lotissement de la rue des Ajoncs créé en 1972, au développement du secteur de Quimill, ces dernières années ce sont plus de 1300 logements qui ont été réalisés.

Les établissements scolaires font partie des éléments structurants de l’économie châteaulinoise. Après la guerre, ils sont nombreux à avoir vu le jour. Châteaulin dispose d’écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, formations post-bac qui accueillent plus de 3000 élèves (2500 jeunes en 1967).

Pour les besoins des scolaires et ceux de la population, Châteaulin s’est dotée progressivement depuis les années soixante d’équipements sportifs : Stade Eugène-Piriou (1961), Gymnase Hervé-Mao (1966), piscine municipale couverte et chauffée (1972), Stade de Parc-Bihan (1977) ; terrain de rugby (1982) ; Gymnase Marie-Curie (1990)…

Grâce aux associations, véritable richesse pour la commune, on peut pratiquer de nombreux sports à Châteaulin : handball, aviron, kayak, pétanque, sports de combat, plongée, football, rugby, cyclisme, tennis de table, etc. Ces associations sont depuis quelques années rassemblés au sein d'un Office Municipal des Sports.

Les associations culturelles

Créé dans les années soixante dix, la Maison Pour Tous a pris un nouvel essor après son installation dans ses nouveaux locaux, quai Alba, en 1985. Elle développe ses activités dans différents domaines, et passe en quelques années de 150 à près de 1000 adhérents. En 1986, elle obtient l’agrément « Centre Social » de la CAF.

C’est également dans les années soixante dix, que le Run ar puns, café-concerts a ouvert ses portes. Les concerts s’y succèdent avec dans les premières années une préférence pour le jazz… Aujourd’hui, le Run accueille une diversité d’artistes allant du traditionnel à l’électro en passant par des soirées thématiques.

Au début des années 1980, la municipalité créée une école de musique et ouvre en 1989 une bibliothèque.

A ce tableau, il faut ajouter la fonction médicale et hospitalière de la ville. En 1954, la famille Kerfriden crée une clinique neuropsychiatrique en centre-ville et ouvre en septembre 1959 le Centre de Toul ar Hoat, spécialisé dans l'accueil des jeunes épileptiques.

En avril 1960, les nouveaux bâtiments de l’Hospice sont achevés. Cet Hospice, qui s'est progressivement agrandi et surtout très modernisé, est devenu depuis une Maison de Retraite.

Pour faire face à la nouvelle demande d'accueil de personnes retraités non dépendantes, un Foyer logement pour personnes âgées est créé en 1985.

Le cercle celtique Alc'houederien Kastellin a pour but de collecter, sauvegarder et diffuser les chants, danses et musiques de la région de Châteaulin. Son siège est à la mairie. Il a été créé en 1956, et évolue en première catégorie de la confédération Kendalc'h.

Le XXIe siècle

La réalisation d'une passerelle, reliant la place de la Résistance au quai Carnot, marque l'entrée de Châteaulin dans le 21ème siècle.

Personnages célèbres

- Alain IV de Bretagne, né au château de Châteaulin vers 1060.

- Yves-Marie André, dit le Père André (1675-1764), jésuite et philosophe

- Julien Marie Cosmao-Kerjulien (1761-1825), contre-amiral et baron d'Empire

- Ernest de Chamaillard (1862-1930), peintre de l'École de Pont-Aven

- Jean Moulin (1899-1943), fut Sous-Préfet de Châteaulin de 1930 à 1933.

- Jos Le Doaré (1904-1976), photographe et imprimeur de cartes postales.

Monuments et lieux touristiques

- Chapelle Notre-Dame

- Église Saint-Idunet

- Chapelle de Lospars

- Chapelle Notre-Dame de Kerluan

- Le viaduc en courbe, construit au début du XXe siècle. Il enjambe le canal et domine la ville et donne un beau point de vue.

- Anciennes ardoisières (balades et belvédères aménagés)

- Un observatoire aquatique permet une descente sous le canal de l'Aulne (observation des poissons blancs, et notamment des saumons au moment de leur migration).

Enseignement

École Saint Joseph - La Plaine

- Classes maternelles et primaires

Collège-Lycée Jean Moulin

- Option facultative et obligatoire de Théâtre/Expression dramatique

- Échanges annuels avec les élèves allemands de Grimmen

Collège-Lycée Saint Louis

- Section européenne espagnole en collège et lycée

- Section « football » en 6ème et 5ème

- Dispositif de formation par alternance en 4ème et 3ème

- Centre Labellisé d’Entrainement en cyclisme à partir de la catégorie cadet

- Section Arts Plastiques en lycée

- B.T.S. « Informatique de gestion »

Économie

La ville est le siège du groupe Doux qui y possède un important abattoir de volaille.

Elle dispose aussi d'une antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest.

Bibliographie

Le Boulanger (J.-M). Le circuit de l'Aulne à Châteaulin, ArMen, n° 16, 1988.

Leclerc (G.). Châteaulin : page d'histoire, Office du tourisme de Châteaulin, Bannalec, 1980, 179 p.

Notes et références

Liens externes

- Site officiel de l'Office de Tourisme de Châteaulin

- Site officiel de l'Amical Laïque Châteaulin Handball( ALCHB )

- Portail de la France

- Portail de la Bretagne

- Portail du Finistère

Catégories : Commune du Finistère | Ancien chef-lieu de district

Wikimedia Foundation. 2010.