- Christianisme dans le monde romain

-

Cet article traite de différents aspects du christianisme dans le monde romain.

Sommaire

Les questions posées par la christianisation de l’Empire romain

La progression du christianisme dans l’Empire est sujette à de nouveaux débats. En effet, les sources à la disposition des historiens rendent ardue la quantification du développement du christianisme[1].

Pendant longtemps a prévalu l’idée qu’au début du IVe siècle, les provinces d’Orient sont majoritairement acquises au christianisme. En Occident, les provinces méditerranéennes sont plus touchées par la nouvelle religion que les autres. Mais partout dans cette partie de l’Empire romain, les campagnes restent profondément polythéistes[2]. Dans cette optique, la conversion de Constantin en 312 n’aurait été qu’un couronnement, et non un tournant de l’histoire de l’Empire[3]. Aujourd’hui l’ampleur de la christianisation de l’Empire est remise en question[4]. Robin Lane Fox pense que le paganisme est toujours très bien implanté au début du IVe siècle et que le christianisme est encore un phénomène très minoritaire[5]. Selon lui les chrétiens ne représentent en 312, que 4 à 5 % de la population totale de l’Empire. Le débat est d’autant plus délicat que, derrière les chiffres, il y a un enjeu idéologique fort.

Certains points semblent néanmoins établis. L’inégalité de la christianisation selon les régions et le retard de la Gaule en particulier sont admis par tous. À un moindre degré, la situation est la même en Espagne et en Italie, mais avec en plus de fortes différences régionales. On pense qu’à Rome, la ville la plus christianisée d’Italie, peut-être un peu moins de 10 % des habitants sont chrétiens en 312. L’étude des papyrus égyptiens permet le chiffre de 20 % de chrétiens en 312 en Égypte[6]. En Asie Mineure, une proportion d’1/3 de chrétiens est envisageable, 10 à 20 % en Afrique. En 312, les chrétiens ne sont donc qu’une minorité dans l’Empire[7].

La question du développement du christianisme a longtemps été posée en termes d’affrontement avec la culture antique. Le Bas Empire est, dans cette perspective, vu comme une période de triomphe de la foi nouvelle face aux religions traditionnelles ou aux cultes à mystères. Aujourd’hui, l’examen des sources pousse à modifier ce point de vue. Le christianisme s’est nourri de la culture antique et s’en est servi pour se développer : il n’a donc pas détruit la culture antique[8]. G. Stroumsa explique le passage du paganisme au christianisme dans l’Empire romain par un processus d’intériorisation du culte. Une partie significative des habitants de l'empire ne se reconnaît plus dans les religions ritualistes et cherche une croyance qui soit plus personnelle. L’essor des religions du livre grâce à la généralisation du codex sert d’accélérateur à un nouveau souci de soi présent dans l’ascèse et la lecture, au passage de la religion civique aux religions communautaires et privées[9]. Cette thèse ne fait pas l’unanimité parmi les historiens[10].

Le christianisme, en devenant la religion de l’Empire romain au IVe siècle, sert à justifier un ordre politique autoritaire qui s’exerce au nom de Dieu. Il permet aussi, aux yeux des empereurs d’assurer la cohésion de l’Empire. Il devient un élément essentiel de la civilisation de l’Antiquité tardive. La conséquence en est l’exclusion de toutes les autres convictions religieuses. Les non-chrétiens sont désormais désolidarisés de l’idéal romain[11].

Pour l’Église d’Occident, romanité et christianisme sont tellement indissociables que les évêques trouvent normal de défendre l’Empire face aux barbares[12].

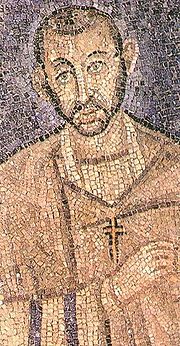

La grande persécution

Saint Érasme flagellé en présence de l’empereur Dioclétien. Fresque byzantine, milieu du VIIIe siècle, musée national de Rome

Saint Érasme flagellé en présence de l’empereur Dioclétien. Fresque byzantine, milieu du VIIIe siècle, musée national de Rome

Au début du IVe siècle, avec la Tétrarchie, la lutte contre la religion des chrétiens, en expansion mais encore très minoritaire[7], donne lieu à une dernière persécution généralisée. En 303, Dioclétien et ses collègues lancent plusieurs édits contre les chrétiens donnant naissance à la grande persécution, après la quarantaine d’années de tranquillité relative qui suivirent le règne de Gallien (260-268). Les gouverneurs et les magistrats municipaux doivent saisir et faire brûler le mobilier et les livres de culte. Au début de l’année 304, un édit ordonne à tous les citoyens de faire un sacrifice général pour l’Empire, sous peine de mort ou de condamnation aux travaux forcés dans les mines. La persécution est très inégalement appliquée sur l’Empire, assez vite abandonnée en Occident après 305, plus longue et sévère en Orient[13]. En 311 juste avant sa mort, Galère décrète l’arrêt de la persécution, demandant aux chrétiens de prier pour son salut et celui de l’Empire[14]. Cet appel est dans le droit fil de la tradition religieuse romaine, et admet l’utilité civique des chrétiens[15].

Une des conséquences de la grande persécution pour le monde chrétien est le schisme donatiste à partir de 307. Les donatistes refusent la validité des sacrements délivrés par les évêques qui avaient failli lors des persécutions de Dioclétien, position condamnée en 313 au concile de Rome. Le schisme se poursuit en Afrique romaine jusqu’à la fin du siècle.

Cette dernière persécution marque plus que les autres la tradition chrétienne orientale : l’hagiographie positionne lors de la persécution de Dioclétien et ses successeurs le martyre de saints d’existence légendaire[16]. Une autre trace de l’impact significatif sur la mémoire chrétienne est le choix de l’ère copte ou « ère des Martyrs » qui débute à la date d’avènement de Dioclétien.

Les empereurs chrétiens

Constantin, au départ adepte de Sol invictus (le Soleil Invaincu), se convertit au christianisme lors de sa campagne contre Maxence en 312. Certains historiens pensent que Constantin a pu, entre 312 et le début des années 320, passer dans ses convictions personnelles par une phase intermédiaire et essayer de concilier le christianisme et une divinité d'où émaneraient tous les dieux, La Divinité, identifiée à partir du milieu du IIIe siècle au Soleil. En effet, dans la période 312-325, des monnaies représentent le Soleil, compagnon de l'empereur, ou confond son image avec la sienne. Peu de monnaies montrent des symboles chrétiens (chrisme, labarum) à la fin ce laps de temps[7]. On peut se demander pourquoi Constantin se convertit à une religion encore minoritaire dans l’Empire : pour des raisons personnelles[17], ou pour des raisons idéologiques. En 313, l’édit de Milan proclame la liberté de culte et prévoit de rendre aux chrétiens les biens qui leur avaient été confisqués pendant la grande persécution de Dioclétien. Cette conversion pose le problème des relations entre l’Église et le pouvoir[18]. Sollicité par les évêques africains sur la querelle donastique, Constantin organise en 313 (ou 314) le premier concile pour que les évêques décident entre eux. Il convoque[19] et préside le concile de Nicée en 325 qui reconnaît le Christ comme Dieu et homme à l’unanimité, même Arius acquiesçant à cette doctrine[20]. Mais ce dernier continue sa prédication et est excommunié. Constantin le fait exiler, puis le rappelle quelques années plus tard. Les ariens adoptent des positions très favorables au pouvoir impérial, lui reconnaissant le droit de trancher les questions religieuses d’autorité. Constantin finit par se rapprocher de cette forme de christianisme et se fait baptiser sur son lit de mort par un prêtre arien[21]. Cette conversion à l’arianisme est contestée par l’Église catholique et par certains historiens. Son fils, Constance II est un arien convaincu. Il n’hésite pas à persécuter les chrétiens nicéens plus que les païens. Malgré ses interventions dans de nombreux conciles, il échoue à faire adopter un credo qui satisfait les ariens et les chrétiens orthodoxes. À l'exception de Valens, ses successeurs, soucieux de paix civile, observent une stricte neutralité religieuse entre les ariens et les nicéens. La défaite d’Andrinople face aux Wisigoths ariens permet aux catholiques orthodoxes de passer à l’offensive. Ambroise de Milan, voulant défendre le credo de Nicée contre les ariens qualifie l’hérésie de double trahison, envers l’Église et envers l’Empire[22].

Portrait de l’empereur Théodose Ier sur le missorium de Théodose, IVe siècle, Real Academia de la Historia, Madrid

Portrait de l’empereur Théodose Ier sur le missorium de Théodose, IVe siècle, Real Academia de la Historia, Madrid

Gratien finit par s’orienter vers une condamnation de l’arianisme sous l’influence conjuguée de son collègue Théodose[23] et d’Ambroise. L’empereur de la pars orientalis a, en 380, dans l’édit de Thessalonique, fait du Christianisme une religion d’État. Comme son collègue, il promulgue des lois anti-hérétiques[24]. Il convoque un concile à Aquilée, en 381, dirigé par Ambroise. Deux évêques ariens sont excommuniés. À ce moment, l’Église catholique est devenue assez forte pour résister à la cour impériale. Après la mort de Gratien, le parti arien est de nouveau très influent à la cour. À son instigation, est promulguée une loi, le 23 janvier 386, qui prévoit la peine de mort pour toute personne qui s’opposerait à la liberté des consciences et des cultes[25]. Ambroise refuse de concéder une basilique extra muros aux ariens fort du soutien du peuple et des hautes sphères de Milan. La cour impériale est obligée de céder. Grâce à des hommes comme Ambroise, l’Église peut ainsi s’émanciper de la tutelle impériale, surtout en Occident et même revendiquer la primauté du pouvoir spirituel sur le temporel en rappelant à l’empereur ses devoirs de chrétien. Cependant, les chrétiens ont aussi besoin de la force publique pour faire prévaloir leur point de vue. Ainsi Porphyre de Gaza obtient de l’impératrice Eudoxie, qu’elle fasse fermer par son époux Arcadius les temples polythéistes de Gaza.

Les païens, les hérétiques et les Juifs deviennent des citoyens de seconde zone, grevés d’incapacités juridiques et administratives[26]. Dans une loi, Théodose précise : « Nous leur enlevons la faculté même de vivre selon le droit romain. »[27]. Cependant, le Judaïsme est la seule religion non-chrétienne à demeurer licite en 380[28]. Sur le vieux fond de judéophobie gréco-romain[29] se greffe un antijudaïsme proprement chrétien, accusant les Juifs d’être déicides et d’avoir rejeté le message évangélique. Cela n’empêche pas Théodose de vouloir imposer à l’évêque de Callinicum en Mésopotamie de reconstruire à ses frais, la synagogue que ses fidèles ont détruite, à la grande indignation d’Ambroise de Milan[30]

Christianisation et romanité

Après la conversion de Constantin, le christianisme progresse rapidement dans l’Empire romain mais toujours de manière inégale suivant les provinces. Il s’agit aussi dans bien des cas d’une christianisation superficielle où se mêlent un grand nombre de pratiques païennes. L’évangélisation des campagnes d’Occident ne progresse que très lentement. En Gaule, l’action de missionnaires déterminés joue un rôle non négligeable dans l’adoption de la religion du Christ. Saint Martin reste la figure de proue de l’évangélisation de la Gaule. En Occident, le latin remplace le grec comme langue liturgique à la même époque, signe de la perte de l’usage du grec dans cette partie de l’Empire. L’Égypte n’est considérée comme chrétienne qu’à la fin du Ve siècle.

L’organisation de l’Église

L’Église s’organise en suivant le modèle administratif de l’Empire. Le diocèse où officie l’évêque, correspond à la cité, sauf en Afrique et en Égypte[31]. Celui-ci est désigné par les membres de la communauté et les évêques voisins. L’aristocratie christianisée occupe souvent les fonctions d’évêque. Du fait de la défaillance des élites municipales, fuyant des responsabilités trop lourdes et trop coûteuses, ils deviennent les premiers personnages de la cité aux Ve et VIe siècles. En Orient, ils deviennent ainsi des partenaires du pouvoir impérial. Ils reprennent pour l’Église une part de l’évergétisme décurional pour l’aide aux pauvres et aux malades. En cas de besoin, ils s’érigent en défenseur de leur cité menacée face aux barbares. À Rome, ils prennent le pas sur les préfets urbains[32]. En Égypte, par contre, les évêques sont le plus souvent choisis parmi les moines. Certains cumulent le rôle d’évêque et de supérieur du monastère comme Abraham d’Hermonthis, vers l’an 600. De nombreux papes chrétiens coptes viennent du monastère de saint Macaire situé à Wadi El-Natroun. Aujourd’hui, la hiérarchie de l’Église copte se recrute toujours parmi les moines[33].

À partir du IVe siècle, un personnage nouveau se détache de l’évêque, le prêtre. Il obtient peu à peu le droit de baptiser, de prêcher et d’enseigner. Alors que les cités d’Occident se vident de leur population à cause des difficultés de ravitaillement et de l’insécurité, une nouvelle cellule religieuse rurale se développe au VIe siècle, la paroisse dans laquelle il officie. La paroisse finit par forcer le maillage administratif de base du Moyen Âge[34].

Au-dessus des évêques se trouve l’évêque métropolitain qui siège dans le chef-lieu de la province et dont l’autorité s’entend à l’ensemble de celle-ci. À partir du concile de Constantinople de 381, apparaissent des primats qui regroupent sous leur autorité plusieurs provinces ; en Occident, Rome et Carthage ; en Orient, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Au cours du IVe siècle, le siège de Rome commence à établir sa primauté sur l’ensemble de l’Empire. En 370, Valentinien Ier déclare irrévocable les décisions du pape à Rome. Le pape Damase (366-384) est le premier prélat à qualifier son diocèse de siège apostolique[35] car il a été créé par l'apôtre Pierre, considéré comme le chef des apôtres. L’autorité pontificale n’est véritablement devenue souveraine qu’à partir de Léon le Grand vers 450[7], ce qui n'empêchera pas les empereurs d'Orient d'user de force pour imposer à plusieurs papes leurs vues théologiques. Mais cela ne doit pas faire oublier que durant l’Antiquité tardive, l’Église n’est pas un ensemble homogène. Chaque cité a ses rites, ses saints, sa langue liturgique, reflet de la diversité de l’Empire.

Feuillet d’un diptyque représentant le Christ entouré de deux apôtres. Ivoire. Gaule, Ve siècle, musée du Louvre

Feuillet d’un diptyque représentant le Christ entouré de deux apôtres. Ivoire. Gaule, Ve siècle, musée du Louvre

Les empereurs donnent aux membres du clergé de nombreux privilèges. Ils sont dispensés des prestations fiscales imposées aux citoyens. Les évêques se voient reconnus des pouvoirs de juridiction civile. Les personnes poursuivies par le pouvoir bénéficient du droit d’asile, ce qui permet de les soustraire à la justice impériale. Enfin les clercs échappent progressivement aux juridictions ordinaires et se trouvent ainsi placés au-dessus du droit commun. Constantin donne à l’Église une personnalité juridique qui lui permet de recevoir des dons et des legs. Ceci lui permet d’accroître sa puissance matérielle. Au Ve siècle, elle possède d’immenses domaines dont certains dépendent des institutions charitables de l’Église. Le développement de ses institutions lui permet d’occuper un vide laissé par les systèmes de redistributions païens, en s’intéressant aux pauvres en tant que tels et non en tant que citoyens ou que clients[36]. En Orient comme en Occident, l’Église se retrouve cependant confrontée à un paradoxe ; elle est riche, mais prône la pauvreté comme idéal.

Le monachisme

Durant l’Antiquité tardive, le monachisme, né au IIIe siècle connaît un premier essor. Les premiers moines apparaissent en Égypte, au sud d’Alexandrie. Le retrait radical du monde que prônent les premiers ermites, Antoine[37] et Pacôme, est une véritable rupture politique et sociale avec l'idéal gréco-romain de la cité. Ceci n’empêche pas l’érémitisme puis le cénobitisme de se développer dans les déserts d’Orient. Pourtant il semble que le vrai fondateur du mode de vie cénobitique soit Pacôme. Au début du IVe siècle, il établit une première communauté à Tabennae, une île sur le Nil à mi-chemin entre Le Caire et Alexandrie. Il fonde huit autres monastères dans la région au cours de sa vie, totalisant 3 000 moines.

Les clercs occidentaux qui se rendent en Orient propagent à leur retour l’idéal monachiste. Les premiers établissements religieux apparaissent à l’Ouest de l’Empire à partir de la fin du IVe siècle : l'abbaye Saint-Martin à Marmoutier, Honorat à Lérins et de multiples fondations à partir du VIe siècle. À partir des premières expériences s'élaborent de nombreuses règles monastiques. Parmi celles-ci, la règle de saint Benoît est destinée à un grand avenir en Occident.

Avec le soutien de Justinien Ier, le monachisme prend une grande importance en Orient. Refuge moral, son pouvoir d'attraction est tel qu'il détourne de l'impôt et des fonctions publiques une partie des forces de l'Empire, et devient un véritable contre-pouvoir qui se manifestera lors de la crise de l'iconoclasme. En Occident, le monachisme recevra une impulsion décisive sous la dynastie carolingienne. Dans toutes les contrées anciennement romaines, les monastères joueront un rôle précieux de conservateurs de la culture antique.

Mentalités et pratiques religieuses

C’est pendant l’Antiquité tardive qu’est fixée l’organisation du calendrier chrétien. Constantin choisit de fêter la naissance du Christ, Noël, le 25 décembre, jour de la célébration du dieu Sol Invictus, le Soleil Invaincu[38]. On peut y voir là une tentative de syncrétisme religieux. Pâques reste une fête mobile à l’instar de Pessah. Sa date de célébration est différente d’une communauté chrétienne à l’autre. Pendant le jeûne de Carême qui la précède, les catéchumènes, des adultes, se préparent au baptême célébré durant la nuit de Pâques. Constantin interdit aussi un grand nombre d’activités le dimanche, jour consacré au culte chrétien. Le calendrier chrétien[39] avec ses fêtes chrétiennes, le découpage du temps en semaine supplante définitivement le calendrier romain à la fin du Ve siècle[40]. Par contre, pendant toute l’Antiquité tardive, le décompte des années se fait à partir d’un critère antique : la fondation de Rome (753 av. J.-C.), les premiers Jeux olympiques (776 av. J.-C.) ou même l’ère de Dioclétien. Au VIe siècle, Denys le Petit élabore un décompte chrétien à partir de l’année de naissance du Christ. Ce nouveau comput n’entre en action qu’au VIIIe siècle.

Sur le plan des mentalités, le christianisme introduit un grand changement dans la vision du monde divin. Les Romains avaient toujours accepté sans grande résistance les divinités non romaines. Le christianisme, religion monothéiste, s’affirme comme étant la seule vraie foi qui professe le seul vrai Dieu. Les autres divinités et religions sont ramenées au rang d’idoles ou d’erreurs. Cette position a comme corollaire la montée de l’intolérance religieuse chrétienne au IVe siècle, qui serait due aux discours apocalyptiques de certaines communautés chrétiennes et à leurs attentes eschatologiques, ainsi qu’au pouvoir politique impérial[41]. L’Église multiplie les adjectifs pour se définir : katholicos, c’est-à-dire universelle, orthodoxos, c’est-à-dire professant la seule vraie foi[42]. De ce fait, l’Église chrétienne est amenée à combattre non seulement les païens, mais aussi les chrétiens professant une foi contraire aux affirmations des conciles, qui sont considérés à partir du Ve siècle comme des hérétiques.

Les historiens se posent la question des changements moraux induits par le christianisme. La morale chrétienne de l’Antiquité tardive se concentre avant tout sur la sexualité et la charité et ne remet pas en cause la hiérarchie familiale en place, insistant au contraire sur le nécessaire respect de l’autorité du pater familias[43]. Le discours religieux est donc en général conservateur. Grégoire de Nysse est le seul auteur chrétien à avoir condamné l’esclavage, mais non en raison du triste sort des esclaves. Il est en fait préoccupé par le salut des propriétaires d’esclaves, coupables, selon lui, du péché d’orgueil. Augustin dénonce la torture en raison de son inefficacité et de son inhumanité.

Les débats théologiques

Anastasis

Anastasis

représentation symbolique de la résurrection du Christ. Panneau d'un sarcophage romain, v. 350, Musées du VaticanLes premiers siècles du christianisme sont ceux pendant lesquels s’élabore la doctrine chrétienne. Cette élaboration ne va pas sans divisions et conflits. Outre les conflits de primauté, les querelles dogmatiques sont nombreuses. Le donatisme africain, l’arianisme, le priscillianisme, le pélagianisme, le nestorianisme, le monophysisme sont autant de doctrines condamnées comme des hérésies par les premiers conciles œcuméniques. Contre l’arianisme, deux conciles sont réunis. En 325 à l’issue du premier concile de Nicée, le Symbole de Nicée, que les latins appellent credo est rédigé[44]. C’est l'invention solennelle de l’orthodoxie[45]. Plus tard, en 451, le concile de Constantinople définit Dieu comme un être unique, en trois personnes éternelles, le Père, le Fils et le Saint Esprit. L’affirmation du dogme de la Trinité. Jésus-Christ est défini comme : « fils unique de Dieu, engendré du Père, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de la même substance (homoousios) que le Père[46] » Les ariens pensent, eux, que le Père est antérieur au Fils et au Saint Esprit et qu’il est donc leur créateur[47]. L’arianisme a de nombreux partisans en Orient comme en Occident. Modèle:Noneutre. Voilà pourquoi l’Église catholique a accordé un tel poids à la conversion et au baptême de Clovis, roi des Francs, à la fin du Ve siècle [non neutre]. C’est le premier roi barbare à embrasser la foi catholique et à bénéficier ainsi du soutien de l’Église romaine[non neutre].

Au Ve siècle les disputes théologiques portent sur la nature du Christ, humaine et/ou divine. Le nestorianisme, défendu par le patriarche de Constantinople Nestorius, privilégie la nature humaine du Christ. Il est condamné par le concile d’Éphèse de 431 réuni à l’instigation du patriarche d’Alexandrie Cyrille. À Antioche, on insiste sur le fait que Jésus est certes Dieu parfait mais aussi homme parfait. Il est rappelé que son incarnation, qui maintient la dualité des natures, est la condition du salut du genre humain et que c’est parce que le Verbe de Dieu (le Christ) s’est fait homme, que l’on peut dire que Marie est mère de Dieu[48]. Les monophysites, suivant les idées du moine Eutychès, nient la nature humaine du Christ. Eutychès prêche que dans l’union en Jésus-Christ, la nature divine absorbe en quelque sorte la nature humaine[48]. Dioscore d’Alexandrie neveu et successeur de Cyrille le soutient. Les monophysites sont condamnés par le concile de Chalcédoine de 451 réuni à l’initiative du pape Léon le Grand. Celui-ci reprend la thèse défendue par le concile de Nicée d’une double nature du Christ, à la fois tout à fait homme et tout à fait Dieu. Dans le canon du concile, le Christ est reconnu « en deux natures sans confusion, sans mutation, sans division et sans séparation, la différence des natures n’étant nullement supprimée à cause de l’union »[49]. Le pape retrouve la première place dans le débat religieux. Mais le monophysisme est très bien implanté en Égypte, en Syrie et dans une partie de l’Asie Mineure. Il résiste pendant deux siècles en se repliant sur les langues locales, le copte en Égypte et le Syriaque en Syrie. Justinien échoue lui aussi à mettre fin aux divisions religieuses de l’Orient malgré la réunion du concile des « trois chapitres ». Le rôle des hérésies, n’est pas à minorer. Les querelles religieuses se poursuivent en Orient jusqu’au VIIe siècle. Le monophysisme des Égyptiens suscite une prise de conscience nationale. La conquête musulmane est acceptée favorablement tant le pays détestait l’emprise impériale, qui superposait un patriarche et des évêques byzantins à la hiérarchie copte[50].

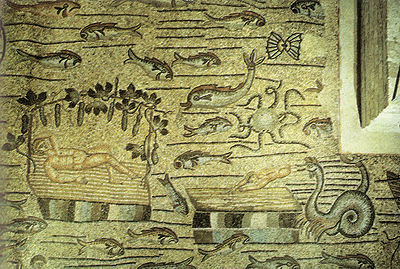

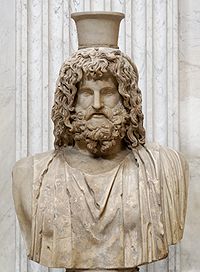

Paganisme, superstition et syncrétisme dans un Empire chrétien

Buste de Sérapis. Marbre, copie romaine d’un original grec du IVe siècle av. J.‑C. qui se trouvait dans le Sérapéion d’Alexandrie, musée Pio-Clementino

Buste de Sérapis. Marbre, copie romaine d’un original grec du IVe siècle av. J.‑C. qui se trouvait dans le Sérapéion d’Alexandrie, musée Pio-Clementino

Pendant tout le IVe siècle, les cultes polythéistes traditionnels continuent à être pratiqués, de même que les cultes à mystère d’origine orientale comme ceux de Mithra, de Cybèle, d’Isis et de Sérapis malgré des restrictions progressives. Les textes chrétiens qui les dénoncent violemment, les dédicaces, les ex-voto, les attestations de travaux dans les temples en sont autant de témoignages[7]. Chenouté, mort vers 466 et abbé du monastère Blanc en Haute-Égypte, rapporte dans ses œuvres sa lutte contre les païens, qu’il appelle « les Grecs »[51]. L’historien païen Zosime nous apprend lui aussi que la nouvelle religion n’était pas encore répandue dans tout l’Empire romain, le paganisme s’étant maintenu assez longtemps dans les villages après son extinction dans les villes.

Constantin n’intervient guère que pour interdire les rites qui relèvent de la superstitio, c'est-à-dire des rites religieux privés, comme les sacrifices nocturnes, les rites d’haruspice privés et autres pratiques identifiées à la sorcellerie et la magie. Il manifeste en général la plus grande tolérance vis-à-vis de toutes les formes de paganisme[7]. En 356, Constance II interdit tous les sacrifices, de nuit comme de jour, fait fermer des temples isolés et menace de la peine de mort tous ceux qui pratiquent la magie et la divination[52]. L’empereur Julien, acquis au paganisme, promulgue en 361 un édit de tolérance permettant de pratiquer le culte de son choix. Il exige que les chrétiens qui s’étaient emparés des trésors des cultes païens les restituent. Ses successeurs sont tous chrétiens. En 379, Gratien abandonne la charge de Grand Pontife. À partir de 382, à l’instigation d’Ambroise, évêque de Milan, l’autel de la Victoire, son symbole au Sénat, est arraché de la Curie, tandis que les Vestales et tous les sacerdoces perdent leurs immunités. Le 24 février 391, une loi de Théodose interdit à toute personne d’entrer dans un temple, d’adorer les statues des dieux et de célébrer des sacrifices, « sous peine de mort »[53]. En 392, Théodose interdit les Jeux olympiques liés à Zeus et à Héra, mais aussi à cause de la nudité du corps des compétiteurs, le culte du corps et la nudité étant dénigrés par le christianisme. Peu à peu, les temples abandonnés tombent en ruines. En 435, un décret renouvelant l’interdiction des sacrifices dans les temples païens ajoute : « si l’un de ceux-ci subsiste encore »[52]. Le renouvellement du décret prouve que les sacrifices n’ont certainement pas disparu. Ramsay MacMullen pense que les païens restent malgré tout très nombreux[54]. En Égypte, en Anatolie, les paysans s’accrochent à leurs anciennes croyances. Certaines communautés chrétiennes font parfois preuve de fanatisme destructeur vis-à-vis du paganisme. Elles sont désavouées par les grands esprits de leur époque, comme saint Augustin[55]. L’exemple le plus frappant est celui de la philosophe néoplatonicienne Hypatie, mise en pièces dans une église, puis brûlée par une foule de fanatiques menée par le patriarche Cyrille, en 415, à Alexandrie. Des temples sont détruits comme le Sérapéum d’Alexandrie dès 391, le temple de Caelestis, la grande déesse carthaginoise héritière de Tanit en 399. Pourtant l’État ne fait pas œuvre de destruction systématique des temples païens et de leurs objets d’art. Au contraire, des décrets officiels témoignent de la volonté de l’État de conserver ce patrimoine artistique[55]. Plusieurs édits du règne de Justinien enlèvent aux païens le droit d’exercer des fonctions civiles ou militaires[56] et d’enseigner, ce qui a comme conséquence la fermeture de l’école philosophique d’Athènes. Un édit de 529 aggrave encore leur situation en leur imposant la conversion au christianisme[57].

Par ailleurs, le christianisme lui-même se trouve imprégné des anciens rites païens. Certaines fêtes traditionnelles romaines sont toujours fêtées à la fin du Ve siècle, comme la fête de Lupercales consacrée à la fécondité et aux amoureux. Pour l’éradiquer, le pape Gélase Ier décide en 495 de célébrer la fête de Saint Valentin, le 14 février, un jour avant la fête des Lupercales pour célébrer les amoureux. Il s’agit donc bien d’une tentative de christianisation d’un rite païen. Les Africains continuent de célébrer des banquets aux jours anniversaires des morts directement sur les tombes. Au VIe siècle, Césaire d’Arles dénonce dans ses sermons à ses fidèles les pratiques païennes qui subsistent dans le peuple. Le port d’amulettes, les cultes aux arbres et aux sources n’ont pas disparu de la Gaule méridionale. Les plaintes des clercs sont nombreuses jusqu’à la fin de l’Antiquité tardive. En Orient, les attendus du concile in Trullo (Constantinople, 691-692) flétrissent des coutumes qui subsistent : célébrations d’anciennes fêtes païennes, chants en l’honneur de Dionysos lors des vendanges, bûchers allumés à la nouvelle lune, etc[58].

Pour les populations christianisées, l’inefficacité de la médecine antique favorisait les croyances dans les miracles produits par les saints[59]. Les pèlerinages se multiplient dans tout l’Empire romain. Au VIe siècle, le tombeau de Martin de Tours draine des foules considérables[59]. Cette foi naïve en une guérison miraculeuse correspond bien aux mentalités des campagnes et favorise leur adhésion au christianisme. Les évêques y voient un moyen d’assurer le rayonnement de leur diocèse. Les guérisons miraculeuses sont utilisées comme un argument pour convaincre les foules simples de la véracité de la foi nicéenne. Les miracles censés avoir été accomplis par les saints après leur mort sont donc soigneusement répertoriés et diffusés comme un instrument de propagande. Autour du culte des saints, toute une série de croyances proches des superstitions anciennes se développe. Les gens cherchent à se faire enterrer près des saints car ils pensent que leur sainteté se diffuse à travers la terre sous laquelle ils reposent[60]. Le culte des saints donne naissance aux pèlerinages porteurs de prospérité pour les villes d’accueil.

Notes et références

- Pour le problème des sources voir Yves Modéran, La conversion de Constantin et la christianisation de l’Empire romain, conférence pour la Régionale de l’APHG en juin 2001.

- Christol et Nony, p. 233. Aline Rousselle dit que « les chrétiens étaient une puissante minorité présente dans des lieux et positions clés (en 312). » in Nouvelle histoire de l’Antiquité, tome 9, Seuil, 1999.

- C’est entre autres le point de vue que le cardinal Daniélou développe dans la Nouvelle histoire de l’Église parue au Seuil en 1963. Il écrit : « Au début du IVe siècle, les forces vives de l’Empire étaient en grande partie chrétiennes… En dégageant l’Empire de ses liens avec le paganisme, Constantin ne sera pas un révolutionnaire. Il ne fera que reconnaître en droit une situation déjà réalisée dans les faits ».

- Entre autres par Alan Cameron et Robin Lane Fox aux États-Unis, et Pierre Chuvin et Claude Lepelley en France.

- Robin Lane Fox, Païens et chrétiens : La religion et la vie religieuse dans l’Empire romain de la mort de Commode au Concile de Nicée, Presses Universitaires du Mirail, 1997.

- Roger S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 1993.

- Yves Modéran, « La conversion de Constantin et la christianisation de l’empire romain », Association des professeurs d’histoire et de géographie Caen.

- Lançon (1997), p. 60.

- G. Stroumsa, La Fin du sacrifice. Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive, Odile Jacob, 2005, p. 182.

- Lire le compte rendu de Bruno Delorme sur l’ouvrage de G. Stroumsa en pages 3 et 4 dans [1]

- A. Momigliano, The Disadvantages of monotheism for an universal state, Classical Philology, t. 81, 1986, p. 285-297.

- Balard, Genêt, Rouche.

- Petit, Histoire générale de l’Empire romain, Seuil, 1974, p. 575-579 et 582.

- Lactance, De la mort des persécuteurs, XXXIII, 1.

- Robert Turcan, Constantin en son temps, Edition Faton, 2006, (ISBN 2-87844-085-4), p. 138.

- Par exemple sainte Catherine, saint Georges ou encore la légion thébaine.

- C’est la thèse avancée par André Piganiol dans son livre, L’empereur Constantin publié aux éditions Rieder en 1932.

- Gilbert Dagron,Empereur et prêtre, étude sur le césaropapisme byzantin, Gallimard, 1996.

- Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, III, 6-7.

- Christianisme et stoïcisme, X-Passion, 2001 dans

- Paul Petit et Yann Le Bohec, « L’Antiquité tardive », Encyclopædia universalis, DVD 2007.

- Ambroise, Lettres, 10, 9-10.

- L’empereur d’Orient promulgue des lois qui interdisent les doctrines s’opposant à la foi de Nicée : Code Théodose, 16, 1, 2 et 16, 5, 4.

- Code Théodose, 16, 5, 5.

- Code Théodose, 16, 1, 4.

- Histoire du droit, 1re année de DEUG, Université Paris X - Nanterre dans [2]

- Code Théodose,XVI, V, 7 et XVI, VII, 2

- Esther Benbassa, article antisémitisme, Encyclopaedia Universalis, DVD, 2007.

- Maurice Sartre, « Des rites abominables et des mœurs effrénées », L’Histoire, no 269 (octobre 2002), p. 32-35.

- Giovani Miccoli, « Ils ont tué le Christ… », L’Histoire no 269 (octobre 2002), p. 36.

- Christol et Nony, p. 236.

- Lançon (1997), p. 62.

- Anne Boud’hors dans [3].

- Les royaumes barbares : culture et religion, dans [4].

- Lançon (1997), p. 84.

- Peter Garnsey et Caroline Humfress, L’Évolution du monde de l’Antiquité tardive, chapitre 4, La Découverte, 2005.

- La légende raconte qu’Antoine s’est retiré dans le désert égyptien comme ermite pendant la persécution de Maximien en 312. Sa renommée attire auprès de lui un grand nombre de disciples imitant son ascétisme afin d’approcher la sainteté de leur maître. Plus il se replie dans une région reculée et sauvage, et plus des disciples accourent. Ils construisent leurs huttes autour de celle de leur père spirituel rompant ainsi son isolement. C’est ainsi que serait née la première communauté monastique, composée d’anachorètes vivant chacun dans leur propre maison.

- Lançon (1997), p. 67.

- On ignore à partir de quand les chrétiens prennent l’habitude de fixer le calendrier de leurs fêtes. Le chronographe de 354, communément appelé « calendrier de 354 », juxtapose la liste des saints à célébrer, Pâques, la Nativité, la Natalice de Saint Pierre aux fêtes romaines traditionnelles. Voir [5].

- Lançon (1997), p. 69.

- G. Stroumsa, op. cit., p. 167.

- Sans doute s’agit-il aussi d’un legs de la philosophie platonicienne et de la volonté du penseur grec d’imposer en politique la Vérité philosophique comme norme absolue, idée reprise par le christianisme et sa théologie.

- Garnsey et Humfress, op. cit., chapitre 5.

- Aujourd’hui, ce credo, n'est toujours pas partagé par les nombreuses confessions chrétiennes. Cf. Églises des deux conciles, Églises des trois conciles, libre examen. La seule prière partagée par tous les chrétiens est le Notre Père

- Dont Alain Dierkens, dans son introduction au recueil d'articles "Sectes" et "hérésies", de l'Antiquité à nos jours (Dierkens Alain, Morelli Anne, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2002,) dit qu'elle est le fauit d'une secte qui s'est payé une armée

- Symbole de Nicée de 325. Le concile de Constantinople de 381 ajoute que le Christ a été « engendré du Père avant tous les siècles, ceci pour montrer qu’il est incréé ».

- Lançon (1997), p. 82.

- Jacques-Noël Pérès dans Historia, disponible sur

- Dictionnaire universel et complet des conciles du chanoine Adolphe-Charles Peltier, publié dans L’Encyclopédie théologique de l’abbé Jacques-Paul Migne (1847), tomes 13 et 14.

- La religion copte dans [6].

- Le Monde de la Bible, entretien avec Anne Boud’hors dans [7].

- André Chastagnol, Le Bas-Empire, Armand Colin, 1999.

- Pierre Chuvin, Chronique des derniers païens, Les Belles Lettres, 1994.

- Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècles, les Belles Lettres.

- Henri Lavagne, « La tolérance de l’Église et de l’État à l’égard des œuvres d’art du paganisme dans l’Antiquité tardive », Études littéraires, 2000.

- Code Justinien 1, 5, 12 : « Il est juste de priver de biens terrestres ceux qui n’adorent pas le vrai Dieu. »

- « S’ils désobéissent, qu’ils sachent qu’ils seront exclus de l’État et qu’il ne leur sera plus permis de rien posséder, bien meuble ou immeuble ; dépouillés de tout, ils seront laissés dans l’indigence, sans préjudice des châtiments appropriés dont on les frappera. » Code Justinien 1, 11, 10.

- Georges Ostrogorsky, ouvrage précité, p 167

- Lançon (1997), p. 77.

- Lançon (1997), p. 112.

Voir aussi

Articles connexes

Wikimedia Foundation. 2010.