- Germain Boffrand

-

Germain Boffrand

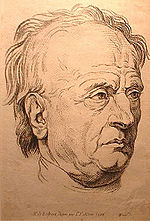

Portrait par Lambert Sigisbert AdamPrésentation Naissance 16 mai 1667

NantesDécès 19 mars 1754 (à 87 ans)

ParisNationalité  Royaume de France

Royaume de FranceFormation Jules Hardouin-Mansart Ses élèves François Dominique Barreau de Chefdeville, Charles-Louis Clérisseau et Emmanuel Héré Œuvre Réalisations Hôtel de Soubise, Paris

Château de LunévilleDistinctions Académie royale d'architecture (1709) Publications Livre d'architecture, 1745 Entourage familial Famille Philippe Quinault (oncle) modifier

Germain Boffrand, né à Nantes le 16 mai 1667, mort à Paris le 19 mars 1754, est un architecte français.

Sommaire

Biographie

Petit-fils de Mathurin Boffrand, peintre et maître sculpteur à Machecoul (44), fils de Jean Boffrand maître sculpteur et architecte à Nantes, Germain Boffrand est le deuxième garçon d’une fratrie de douze enfants. Durant son enfance il participa aux chantiers de son père qui était un retablier renommé de la région nantaise.

Adolescent, il suivit des études supérieures à l’université de Nantes, pour devenir maître ès arts comme son frère aîné Guillaume.

Il vint à Paris accompagné de sa mère, sœur du poète Quinault, après 1682. La première mention attestée de Boffrand à Paris date du 19 septembre 1685 où il assista avec sa mère au mariage de la fille aînée de Philippe Quinault avec Charles Le Brun, neveu et filleul du grand peintre.

C’est seulement l’année suivante, en 1686 qu’il apparaît dans les comptes des bâtiments du roi où il est occupé au dessin de la place Vendôme auprès de Jules Hardouin-Mansart[1].

Collaborateur de Jules Hardouin-Mansart, Germain Boffrand fut l'un des architectes majeurs du style Régence qu'il contribua à créer. Il contribua à introduire en France le style Rocaille en l'intégrant à l'architecture classique de la fin du règne de Louis XIV. Soucieux de conserver la monumentalité classique, il chercha à confiner l'ornementation rocaille dans les appartements intérieurs, où il l'utilisa avec une très grande maîtrise. Auteur d'un traité, Le livre d'architecture (1745), dans lequel sont gravées ses principales constructions, ses travaux popularisèrent le goût français en Europe.

Introduit par son oncle, Philippe Quinault, dans les cercles de la Cour et de la Ville, il fut, dès 1690, associé à des commandes royales comme l'orangerie du château de Versailles et travailla à la place Vendôme. Il quitta les Bâtiments du Roi en 1699 et se mit à travailler pour une clientèle privée essentiellement parisienne. En 1709, il fut chargé de la décoration intérieure des appartements de l'hôtel de Soubise (travaux commencés en 1732) puis rebâti dans le Duché de Lorraine, le Château d'Aulnois pour la famille des Armoises.

De manière générale, Boffrand ne travailla quasiment pas pour le roi mais pour une clientèle privée, éclairée et fortunée, disposée à accepter des audaces architecturales impensables dans des bâtiments officiels.

Il avait été reçu à l'Académie royale d'architecture dès 1709. En 1710, il participa à l'agrandissement du Palais Bourbon. En 1732, il fut nommé inspecteur général des ponts et chaussées et donna des projets pour restructurer et assainir le quartier des Halles. Il participa au concours pour la place Louis XV. Nommé architecte en chef de l'hôpital général en 1724, il construisit dans l'île de la Cité le superbe Hôpital des Enfants Trouvés (1727, détruit). Il travailla également dans les Hôpitaux, à la Salpêtrière, à Bicêtre, à l’Hôtel-Dieu. Boffrand est devenu membre de la Royal Society le 10 janvier 1745.

À l'étranger, Boffrand participa à la construction du Château des ducs de Lorraine à Lunéville à partir de 1709 puis fut nommé "Premier Architecte" du duc Léopold Ier en 1711. Dans le même temps, il fit construire pour le marquis des Armoises , gouverneur des enfants du duc, le Château d'Aulnois à Aulnois sur Seille. Il construisit également une fontaine et un pavillon de chasse dans les jardins d'un château de l'électeur de Bavière Maximilien II Emmanuel et travailla avec Balthasar Neumann en 1724 au le Palais épiscopal de Würzburg(1719–1744) .

Il a eu pour élèves François Dominique Barreau de Chefdeville, Charles-Louis Clérisseau et Emmanuel Héré, l'architecte de la Place Stanislas à Nancy.

Il mourut à Paris à près de 87 ans.

Œuvre

Il publia plusieurs ouvrages sur son art, entre autres le Livre d'architecture, 1745, in-folio.

Architecture civile

À Paris

- Hôtel Le Brun, 49 rue du Cardinal-Lemoine, Paris, 1700, construit pour Charles II Le Brun, neveu et légataire universel du peintre Charles Le Brun et parent de Boffrand : bâtiment remarquable, probablement l'un des premiers bâtiments privés à avoir été distingués par la critique contemporaine

- Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris, 1704-1707 et 1735–1740

- Façade du couvent des pères de la Merci, 45 rue des Archives, Paris, édifiée à la demande du prince de Soubise qui souhaitait un vis-à-vis digne de son nouvel hôtel (voir ci-dessus), détruite sous la Révolution française

- Hôtel d'Argenson (dit également Hôtel de la chancellerie d'Orléans), 19 rue des Bons-Enfants, près du Palais-Royal à Paris, 1707, détruit en 1923

- Petit Luxembourg, 1709-1716 : remanié pour Anne de Bavière (1648-1723), princesse Palatine, veuve du prince de Condé

- Transformation de l'Hôtel de Mayenne, 21 rue Saint-Antoine, Paris, 1709, pour Charles Henri de Lorraine, comte de Vaudémont

- Hôtel Amelot de Gournay, 1 rue Saint-Dominique, Paris, 1712

- Hôtel de Torcy (connu aujourd'hui sous le nom d'hôtel Beauharnais, résidence de l'ambassadeur d'Allemagne), 78 rue de Lille, Paris, 1713

- Hôtel de Seignelay, 80 rue de Lille, Paris, 1713 (mitoyen du précédent)

- Bibliothèque de l'Arsenal, Paris, 1715–1725, pour le duc du Maine : construction d'un nouveau corps de logis pour les appartements du Grand maître de l'artillerie de France

- Travaux de restauration du Palais de Justice, Paris, 1722

- Portail de l'hôtel de Villars (aujourd'hui mairie du 7e arrondissement de Paris), 116 rue de Grenelle, Paris

En région parisienne

- Château de Roissy-en-France, 1704–1715 (détruit) attribué après recherches archéologiques[2]

- Loges pour aliénés et citerne de l'Hôpital de Bicêtre actuelle commune du Kremlin-Bicêtre, 1731 (loges détruites)[3]

En Lorraine (alentours de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et autres départements)

Châteaux et Palais

Le Château de Lunéville, œuvre emblématique de Boffrand (en cours de restauration)

Le Château de Lunéville, œuvre emblématique de Boffrand (en cours de restauration)

- Château d'Aulnois-sur-Seille (Moselle) (1703),

- Château de Lunéville, (1708–1709) demeure des Ducs Léopold Ier de Lorraine et Stanislas Leszczyński.

- Château de la Malgrange (à Jarville-la-Malgrange près de Nancy; partiellement détruit), pour le duc de Lorraine et de Bar Léopold Ier,

- Projets (inachevés) pour le Palais Ducal de Nancy.

- Château de Commercy (Meuse) pour Charles Henri de Lorraine, Prince de Vaudémont et de Commercy,

- Château de Haroué, (1720–1732)

- Château de Thuillières (Vosges), (1725)

Hôtels particuliers

- Hôtel de Beauvau-Craon, 2 place de la Carrière, Nancy, pour Marc de Beauvau, prince de Craon, époux de la favorite du Duc

- Hôtel Ferraris, 29 rue du haut-Bourgeois, Nancy, (1717–1720)

- Hôtel des Loups, premier hôtel particulier construit par Boffrand à Nancy.

- Hôtel de la Monnaie, rue de la Monnaie, Nancy, (1721)

Architecture religieuse

- Abside du Saint Suaire de Besançon(1739), Cathédrale Saint-Jean de Besançon

- Chapelle de la Communion de l'Église Saint-Merri, 78 rue Saint-Martin, Paris, 1743

- Maître-autel de la cathédrale de Nantes

- Cathédrale Notre-Dame de Paris : restauration de la rosace sud du transept et réfection de la voûte de la croisée (1728–1729), restauration de la chapelle du Saint-Esprit (1746), porte du cloître (1748)

- Cathédrale de Nancy qu'il acheva à la suite de Giovanni Betto, architecte du Duché de Lorraine

Génie civil

- Pont-Vieux de Pont-sur-Yonne

- Pont de Joigny (Yonne), 1725–1728

- Pont de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), 1735

Notes

- "Erwann Le Franc, Les Boffrand: une dynastie d'artistes nantais au XVIIe siècle

- Jean-Yves Dufour, Le chateau de Roissy-en-France, DRAC - SRA Ile-de-France, avril 2007, 16 p.

- Voir le Dossier de l'inventaire sur la Base Mérimée

Bibliographie

- Michel Gallet, Jörg Garms (Ed.): Germain Boffrand 1667–1754. L’aventure d’un architecte indépendant. Herscher, Paris 1986.

- Le Franc Erwann, Les Boffrand: Une dynastie d'artistes nantais au XVIIe siècle., in: Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Nantes et de Loire-Atlantique, tome 143 (2008), p.205–220.

- François-Pierre-H Tarbé de Saint-Hardouin, Notices biographiques sur les ingénieurs des ponts et chaussées depuis la création du corps, en 1716, jusqu'à nos jours - Germain Boffrand, Paris, Librairie Polytechnique, 1884

Liens externes

- Fiche sur la base Structurae (avec portrait)

- Jean-Pierre Babelon, Notice sur Boffrand, Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation aux célébrations nationales, 2004

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

- Portail de la route

- Portail de la Lorraine

Catégories :- Naissance en 1667

- Naissance à Nantes

- Décès en 1754

- Architecte baroque français

- Architecte français du XVIIIe siècle

- Académie royale d'architecture

- Ingénieur du corps des ponts et chaussées

- Membre de la Royal Society

Wikimedia Foundation. 2010.