- Église Santa Felicita (Florence)

-

Église

Santa Felicita

de Florence

Façade sur la place homonymePrésentation Culte Catholique romain Type Église Rattaché à Archidiocèse de Florence Géographie Pays  Italie

ItalieRégion  Toscane

ToscaneVille  Florence

FlorenceCoordonnées Géolocalisation sur la carte : Italie

modifier

L'Église Santa Felicita (en français, Église Sainte-Félicité) est une église de la ville de Florence (Italie) dans le quartier de l'Oltrarno, probablement la plus vieille de la ville après San Lorenzo.

Sommaire

Historique

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Santa Félicita, Florence » (voir la liste des auteurs)

Au IIe siècle, des marchands grecs syriens se sont installés dans le secteur du sud de l'Arno et ont très certainement apporté le christianisme dans la région. La première église sur ce site a été probablement construite à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle et a été consacrée à sainte Félicité de Rome.

Une nouvelle église a été construite au XIe siècle et l'église actuelle date en grande partie de 1736-1739, quand Ferdinando Ruggieri l'a transformée en un édifice à une nef. Le monastère a été supprimé sous l'occupation napoléonienne de 1808-1810. Le Corridor de Vasari qui traverse la façade de cette église et une grande fenêtre, fermée par une porte épaisse, permettait aux grands-ducs de la famille Médicis d'écouter la messe sans être vus par les personnes placées dans la nef.

L'Église

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Santa Félicita, Florence » (voir la liste des auteurs)

Les seuls restes romans du XIVe siècle sont dans la salle du chapitre avec des fresques fragmentaires (1387) de Niccolò di Pietro Gerini (la Crucifixion et, au plafond, des cocardes avec le Rédempteur et les Sept Vertus).

La sacristie de Filippo Brunelleschi date de 1473 et était sous les auspices de la famille Canigiani. On y trouve une Vierge à l’Enfant de Taddeo Gaddi (XIVe siècle). Du XVe siècle une Adoration des mages de Francesco d'Antonio et Sainte Félicité avec ses sept fils de Neri di Bicci.

La chapelle Barbadori (ou Capponi) date aussi du XVe siècle (1419-1423) ; elle a été conçue par Brunelleschi. Quand le parrainage est passé à Ludovico Di Gino Capponi, la décoration a été confiée au Pontormo, qui y a travaillé de 1525 jusqu'à 1528. La peinture de la voûte a disparu mais on peut toujours voir Les Quatre Évangélistes dans les pendentifs et deux des plus grands chefs-d'œuvre de Pontormo : La Vierge et l’archange Gabriel sur le mur de côté et le retable de la Déposition au-dessus de l'autel. Ce dernier, enserré dans sa belle gloire dorée, avec ses dimensions surréalistes de corps allongés et empêtrés et sa gamme de couleurs irisées, constitue une des œuvres les plus importantes des débuts du maniérisme. La verrière dépeignant le Voyage au Sépulcre est une copie de celle faite par Guillaume de Marcillat en 1526.

Le désir de créer un espace complémentaire à celui-ci a mené à la décoration de la chapelle Canigiani par Bernardino Poccetti (le Miracle de Notre Dame de la Neige, 1589-1590). En 1565, comme l’écrit Vasari lui-même, le grand-duc Cosme Ier de Médicis a décidé de construire le long couloir qui connecterait le Palazzo Vecchio avec la nouvelle résidence Médicis (le palais Pitti), précédemment propriété de la famille Pitti ; comme celui-ci passait par l'église de Santa Felicita, celle-ci a commencé à jouer un rôle très important dans la vie de la cour Médicis. À la demande de la famille Guicciardini, Valerio Cigoli a été désigné comme responsable de la conception du chœur, dans lequel l'historien célèbre Francesco Guicciardini a été enterré en 1540. Le travail continu jusqu'à la voûte a été décoré par Michelangelo Cinganelli (aux environs de 1620) ; au-dessus de l'autel se trouve une Adoration des bergers attribuée à Francesco Brina (es) (1587).

Dans l'église on trouve aussi le Martyre des Maccabées (1863) par Antonio Ciseri dans la 3e chapelle à droite, La Rencontre de sainte Anne et saint Joachim, attribué à Michele Tosini, au fond du transept droit, l'Assomption de la Vierge avec les saints (1677), attribué à Baldassare Franceschini, au fond du transept gauche.

Le Cloître [1]

Ce cloître fait partie du complexe bénédictin de clôture féminine de Santa Félicita. Le monastère est cité pour la première fois dans une charte de 1050, mais, comme en 1059 il fut reconstruit intégralement parce que délabré, il est permis de supposer qu'il soit très antérieur au XIe siècle.

Il fut dénommé par les religieuses "petit cloître" parce qu'au XVIIe siècle, en direction est, fut construit un "grand cloître" aujourd'hui absorbé dans le complexe jouxtant la Surintendance de Pitti et non ouvert au public. Le petit cloître constitue, par son plan octogonal traditionnellement associé aux baptistères, un exemple rare d'architecture claustrale gothique. Selon la spécialiste Chiara Piccinini, le début des travaux est situé dans les années 40 du XIVe siècle : une telle datation a été proposée grâce en particulier à la forme des feuilles de plantes marécageuses des chapiteaux corinthiens.

Les trois arcades du côté est, donnant sur la Salle capitulaire furent détruites en 1615 sur ordre du Prieur Saint Assetati afin d'agrandir le Chapitre et contenir un nombre plus élévé des religieuses. Au-dessus des marches du vestibule est qui mène au Chapitre, une fenêtre (aujourd'hui murée) témoigne que cette source de lumière fut ouverte à l'occasion de l'agrandissement du XVIIe siècle du même Chapitre et du murage conséquent des arcades.

Sur le cadre en pierre sereine on lit encore l'inscription suivante: « [FECI]T ASSET-PRIOR » (le Prieur Assetati le Fit). Les arcades restantes du rez de chaussée furent détruites au XIXe siècle. Au premier étage, souligné par un filet de dentelle, courait une loggia gothique elle aussi, laquelle au cours du XVIIIe siècle fut fermée par Ferdinand Ruggeri et réadaptée en pièces s'ouvrant sur le cloître même avec des fenestrons amples encadrés de pierre sereine et espacé par des fenêtres à lobes. Au centre du cloître gothique était placé un puits par la suite remplacé par une vasque sur gradins qui n'est plus en place. En 1383 furent édifiées des pièces menant directement de la collégiale au cloître à l’est, à travers la Salle capitulaire (ouverte au public le vendredi après-midi), laquelle fut peinte à fresques en 1387 par Niccolò di Pietro Gerini (élève de Giotto). Dans les années 1736-1739 quand Ruggeri restaura l'église, il transforma la loggia supérieure du cloître, les campatelles gothiques du vestibule qui conduit au Chapitre furent coupés, sacrifiant ainsi l'ampleur initiale du couloir gothique.

La Sacristie[1]

Avant la sacristie Renaissance

Avant la sacristie renaissance que nous voyons aujourd’hui, existait une petite sacristie assez restreinte et d’accès incommode : elle ouvrait derrière le chœur de la chapelle majeure près de la base du clocher : cette pièce n'était pas visible directement de l'église. Puis fut construite une sacristie pas encore assez grande, à l’emplacement de celle d’aujourd’hui. Elle était surmontée par un petit campanile.

Aussi, ni dans l’espace conventuel des moniales bénédictines, ni dans l’église Santa Félicita il n’existait de vraie sacristie, celle ci était à l'usage exclusif des religieuses et servait de chapelle mortuaire.

La sacristie Renaissance "Canigiani"

Le chevalier Giovanni di Antonio Canigiani laissa un legs testamentaire, daté du 15 mars 1473, afin de construire une sacristie comme nous la voyons aujourd’hui (naturellement sans les quelques modifications du 19e siècle que nous décrirons plus loin). Au centre du plafond fut placé le blason Canigiani avec l’ajout des clefs pontificales en sautoir, dont le chevalier avait été décoré en l’an 1468. L’édifice, qui est de style brunelleschien sur le modèle de la chapelle des Pazzi à Santa Croce, est attribué à un élève de Brunelleschi et non au Maître, celui-ci étant mort en 1446.

Les remaniements du XIXe siècle

Durant les grands travaux des années 1840, la sacristie fut restaurée et, en partie aussi modifiée : l’embrasure de la porte, qui à l’origine était au centre de la paroi, fut déplacée comme on peut la voir aujourd’hui et les marches d’accès, de cinq passèrent à trois ; le pavement fut abaissé d’un demi-mètre et les deux marches en face de l’escarcelle furent éliminées ; les bases des deux pilastres furent refaites à neuf ; le lavabo en pierre (pietra serena) fut sculpté par un tailleur de pierres (1840) ; une grille à l'intérieur de la sacristie isolait le milieu conventuel ; l'ancien autel en bois fut remplacé par un autre (cet autel, qui serait le second, est conservé ailleurs) ; tout la décoration fut renouvelée œuvre de l’ébéniste de Cour Giuseppe Colzi et de ce mobilier ne reste aujourd'hui que le comptoir néoclassique sobre en bois de noyer de Moscou à l’extérieur et de sapin à l’intérieur (1842). Après cela le plancher fut refait encore deux fois ; l'actuel est moderne.

En 1865 fut réalisé le bénitier près de l'entrée et, dans le même atelier, furent sculptés (tous ou une partie seulement, on ne sait pas) les chérubins qui décorent l’encadrement. Puis en 1889 furent réalisés les vitraux colorés et l'autel que nous voyons (le troisième).

- (tout de suite à gauche en entrant) Vierge à l’enfant, dite Madone Nerli, atelier de Filippino Nerli, début du XVIe, tempera sur bois, précédemment au-dessus du lavabo, nous ne savons pas son emplacement d’origine.

- (à gauche de l’autel) Nativité, attribuée à Niccolo di Pietro Gerini ou à son atelier. De cette fresque détachée, dont l’exécution est datée aux environs de 1390, aucun document ne nous est parvenu précisant sa provenance. Son emplacement précédent était sur le mur où maintenant se trouve l'Annonciation.

- Autel en pietra serena, œuvre réalisée en 1889 sur commande de Pier Francesco Del Turco, maître d’œuvre de Santa Felicita, à la mémoire du prieur N. Del Meglio.

- (au-dessus de l’autel) Crucifix, Pacino di Bonaguida, en activité à Florence dans la première moitié du XIVe siècle. L’œuvre remonte à la première décennie. Nous ne connaissons pas son emplacement d’origine.

- (à droite de l’autel) Annonciation, Nicolo di Pietro Gerini en activité à Florence entre 1368 et 1414-1416. Fresque détachée du mur de la salle capitulaire de Santa Felicita ; son exécution est datée des années 1390.

- (Paroi devant la porte) Lavabo, pietra serena, tailleur de pierres Zuffanelli, 1840.

- (à droite du lavabo) Sainte Félicité et ses sept fils, Neri di Bicci (1418-1492), œuvre exécutée en 1464 ; sur la prédelle, le même artiste a représenté le martyre des sept frères Maccabées. Aussi bien la toile que la prédelle proviennent de la chapelle Nerli de Santa Felicita (première à droite après la chapelle Capponi). Les deux martyres, celui de Sainte Félicité (II° siècle après JC) et celui de la sainte mère des Maccabées (II° siècle avant JC) furent associés et aussi confondus jusqu’à ce que une distinction de leurs fêtes soit faite, respectivement le 23 novembre et le 1° août. Au XIX° siècle cette église était dédiée en même temps aux deux saintes mères martyres et à leurs fils.

- (à droite du tableau de Sainte Félicité et ses sept fils) Madone en majesté avec l’enfant Jésus, attribuée à Giovanni del Biondo (actif à Florence de 1356 à 1398), tempera sur toile exécutée aux environs de 1360. Ce tableau provient peut être de l’annexe du monastère bénédictin de Santa Felicita. Quand il fut transféré dans la sacristie, il fut placé à côté de l’escarcelle, au-dessus de la porte.

- (sous la Madone en majesté avec l’enfant Jésus) petite prédelle avec une Image de dévotion, avec sur les côtés saint Antoine abbé et sainte Catherine d’Alexandrie, attribuée à G. Del Biondo ; tempera sur toile exécutée aux environs de 1360, mais non prévue pour être placée avec l’œuvre précédente (7). Nous ne connaissons pas son emplacement d’origine, mais nous savons que pendant longtemps, elle fut placée sous la Piéta du maître de la Nativité Johnson (13), au-dessus de l’autel de la sacristie.

- (sur les murs en hauteur) Vitrail avec le blason des Canigiani, exécuté en même temps que l’autre vitrail en 1889.

- (Au dessus du meuble de la sacristie) Madone en majesté avec l’enfant Jésus, quatre anges et les saints Jacques le majeur, Jean Baptiste, Luc et Philippe – dans les cimaises les prophètes, œuvre de Taddéo Gaddi (peintre présent à Florence de 1330 à 1366), datée de 1354. Nous ne connaissons pas son premier emplacement.

- Meuble de sacristie d’un sobre style néoclassique, réalisé par Giuseppe Colzi en 1842.

- (Sur le meuble) Vierge à l’enfant, haut relief en terre cuite polychrome attribuée à l’école de Luca della Robbia et datée aux environs de 1430. Nous ne savons pas avec certitude quelle fut son premier emplacement.

- (mur de la porte d’entrée) Piéta, attribuée au Maitre de la Nativité Johnson, date de 1470. Elle fut exécutée pour la famille Pitti, qui avait sa propre chapelle adjacente à la sacristie ; au XIX° siècle elle fut placée au-dessus de l’autel de la sacristie.

- (à côté de la Piéta) l’adoration des Mages, attribué à Mariotto di Cristofano (première moitié du XV° sc.) elle provient peut être de la chapelle Pitti de Santa Felicita.

- (au-dessus de la porte d’entrée) mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie, lunette attribuée à Bicci di Lorenzo (1373-1452). Cette fresque a été détachée au XIX°sc. Du “chœur ancien du monastère” et a souvent changé de place dans l’entrée du chapitre. Il est daté de la première moitié du XV° sc.

Œuvres notables[1]

Sainte Félicité et ses sept fils

Tableau et predelle réalisés par Neri di Bicci, 1464. La date exacte de son martyre reste sujet à débat. Nous ne sommes pas encore capables de déterminer si elle a été exécutée sous Antonin le Pieux, Empereur à partir de 138 ou sous son beau-frère Marc Aurèle que lui a succédé en 161. Depuis toujours les avis sont contraires et ils oscillent pour la datation du martyre entre 146 et 164.

Le texte le plus ancien remonte au IVe siècle-Ve siècle et est de type légendaire. On y raconte comment de perfides Pontifes gentils se rendirent chez l'empereur pour dénoncer une matrone romaine, riche veuve, du nom de Félicité qui, selon les us dictés par les Constitutions Apostoliques, s'était vouée à la virginité et priait avec ses sept fils, jour et nuit, son Dieu Unique. Un tel comportement fut jugé dangereux et outrageant pour l'empereur, et la mère et ses fils furent présentés au préfet Publio. Celui-ci il fut chargé par l'empereur d'interroger en premier la mère seulement. Le Préfet n’ayant pas réussi à la faire abjurer, il fut décidé d'interroger le jour suivant aussi les sept jeunes hommes. Félicité les exhorta à être forts et à ne pas abjurer, ce qu’ils firent. Publio adressa la mère et les fils à cinq juges chargés d'exécuter les sentences de mort, qu’ils subirent au Champ de Mars avec des supplices différents. Leur jour anniversaire est le 23 novembre.

Sainte Félicité a depuis toujours été associée, voire confondue, avec Hannah Solomonis, mère des sept Maccabées martyrisés par Antiochos Epiphane à Antioche le 1er août 161 av.JC. La preuve de cette erreur est la predelle de Neri di Bicci qui décrit le martyre des sept Maccabées, en le confondant avec le martyre des sept fils de Sainte Félicité; de plus dans le tableau (que nous voyons au-dessus de la predelle), il associe aux fils de Sainte Félicité les noms des Maccabées, par ailleurs légendaires.

Autres iconographies de Sainte Félicité dans l'église

En plus du chef-d'œuvre de Neri di Bicci que nous pouvons voir à la sacristie, trois autres représentations de la Sainte existent :

- dans l’église, dans la première chapelle en entrant à droite, de Giorgio Berti, Sainte Félicité exhorte ses propres fils au martyre (1810)

- dans le cupoletta du chœur de la chapelle majeure, Sainte Félicité et ses sept fils en gloire, de Michel-Ange Cinganelli (1617-1619)

- parmi les fresques de la salle capitulaire, celle de Cosimo Ulivelli représente les deux Saints Patrons du Monastère : Sainte Félicité et l’Archange Raphaël (1665).

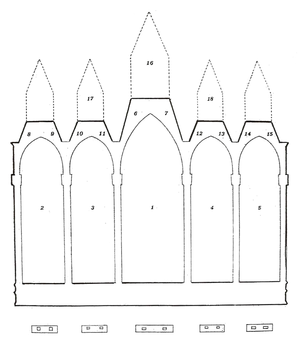

Le polyptique de Taddeo Gaddi (1354)

Taddeo Gaddi (Florence 1290-1366)

L’œuvre fut attribuée pour la première fois à Taddeo Gaddi en 1864 par Cavalcaselle qui la voit installée dans la sacristie de Santa Felicita. Comme on peut le remarquer, le polyptyque est privé de la prédelle et des cuspides triangulaires. Selon Mirella Branca, la peinture vraisemblablement peut être datée de 1354. Pour comprendre comment était la charpenterie du tableau, on peut se référer à celle du polyptyque de T. Gaddi à Pistoïa (Église Saint-Jean-hors-les-murs – 1353) ; la charpenterie actuelle remonte au XIXe siècle (1843) et à l’origine n’était pas dorée, mais d’une couleur crème avec un liseré d’or pur.

Pour le moment, l’unique documentation relative au polyptyque est celle retrouvée par Maria Cristina Francois dans les archives historiques de Santa Felicita : l’œuvre était conservée par l’École des Clercs qui assuraient le service liturgique à Santa Felicita. En 1844, l’œuvre fut transférée dans l’église, après une restauration exécutée par le peintre Domenico del Podestà (1843). Elle fut placée dans la dernière chapelle à droite de la nef, dédiée à Saint Jean-Baptiste (patronage de la famille Guidetti), sous le petit chœur qui jusqu’à 1810 était l’ancien chœur du monastère des religieuses. Puis l’œuvre fut placée à une date inconnue dans la sacristie (peut être aux environs de 1863), lors de l’installation dans l’église du retable Le martyre des Macchabées de Ciseri. Diverses œuvres furent déplacées et le polyptyque fut cette fois restauré par Gaetano Bianchi.

Nous ne savons pas à partir de quand le polyptyque a fait partie de la décoration de l’École des Clercs. En fait, nous ne pouvons que faire des hypothèses sur sa provenance d’origine. Compte tenu de sa dimension, l’œuvre fut probablement conçue comme retable pour un autel majeur, certainement pas pour celui de Santa Felicita car dans ce polyptyque, il n’est pas question de cette sainte martyre, des Macchabées, de Saint Benoît ni de sa sœur Sainte Scolastique. Rappelons-nous que l’autel majeur était dans ces années sous le patronage du monastère bénédictin, annexé à cette église et dédié à Santa Felicita. De plus, nous savons que pendant toute la seconde moitié du XIVe siècle, la chapelle majeure était presque inutilisable en raison de graves dommages dans la toiture située au-dessus. Une fois restaurée cette partie du chœur principal , un autre retable fut mis en place en 1395: le Couronnement de la Vierge par Spinello Aretino et ses aides, œuvre aujourd’hui à la Galleria dell’Accademia.

Mirella Branca a réalisé une lecture iconographique du polyptyque en analysant aussi les blasons. Le blason avec les trois cornes de chasse (guicciarde) se réfère à la famille Guicciardini qui exerçait le principal patronage dans cette église et qui à partir de la moitié du XIVe siècle avait une chapelle dédiée à Saint Luc (aujourd’hui la chapelle de Saint Louis, roi de France). L’autre blason, qui est divisé, se réfère à la famille Guidetti dans sa partie gauche et à la famille Gherardini della Rosa dans sa partie droite. Francesca Fiorelli-Malesci, en raison de la présence du blason Guicciardini, pense que le polyptyque peut être identifié avec « tabula magna lignea deaurata et imagine Beate Marie [sic] et aliorum sanctorum depicta » vu en 1575 par le Vicaire apostolique dans la chapelle de Saint Luc.

Selon Mirella Branca, le prototype de cette œuvre est à rechercher dans la Madone de Ognissanti de Giotto (maître de Taddeo Gaddi). Les structures seraient proches de celles du même Taddeo à Santa Croce (chapelle Bardi, chapelle Baroncelli et sacristie). Les quatre vertus monochromes rappelleraient les sculptures du campanile, les panneaux dans le tabernacle de la Vierge à Orsanmichele, les vices et les vertus de Giotto de la chapelle Scrovegni. Les tissus rappelleraient ceux des statues d’Orcagna à Orsanmichele.

Selon Johannes Tripps, ce polyptyque est caractéristique des années 50 du XIVe siècle, apogée de la carrière de Taddeo Gaddi, moment où l’artiste semblait revenir aux leçons de son grand maître Giotto et s’éloigner du langage artistique précédent légué plutôt par Bernardo Daddi. La composition des œuvres peintes par Taddeo dans ces années semble revenir à l’essentiel, en un certain sens plus « giottesque ».

Motifs des tissus dans le polyptyque

Isabella Bigazzi, attentive spécialiste des tissus, de la mode et des broderies dans l’histoire des costumes, analyse cet aspect décoratif et iconographique du polyptyque. Il s’agit d’une Vierge en majesté, avec les attributs de la Regina Coeli (le trône salomonique avec les quatre vertus, la couronne, l’anneau – aujourd’hui disparu – et le manteau de gloire) qui est en même temps figure de l’Église ; l’Enfant aussi, revêtu d’une lourde tunique impériale, a la gravité d’un souverain. Dans la Vierge et dans l’Enfant, naturellement se concentre toute la richesse décorative de la peinture. Au XIVe siècle, les ateliers de peintres fournissaient aux marchands des modèles et cartons pour les broderies et les étoffes. A cause de cela on peut imaginer une relation étroite entre mode et peinture. Chaque artiste avait son style décoratif préféré et le répétait dans ses propres œuvres. Ici, comme ailleurs, Gaddi trace un thème décoratif avec un S stylisé (presque un petit dragon) sur la bordure du manteau posé sur la tête de la Vierge.

Les tissus peints par Gaddi ont en général des décorations géométriques parfaitement lisibles et ne montrent pas d’influences extrême-orientales comme on peut le vérifier chez d’autres artistes contemporains. La géométrie florale chère à l’artiste remonte en partie seulement à Giotto (son maître avait néanmoins tendance à imiter des tissus hispano-mauresques) et surtout d’un genre plus proche des marqueteries de marbre de l’époque et des décorations plus simples de Maso di Banco.

Les galons de ses vêtements sont habituellement d’une variété de motifs et de leurs dimensions, avec des éléments décoratifs qui reprennent sa forme préférée : le carré (petite croix de Saint André, les carrés avec l’inscription de décorations, les petites fleurs à quatre pétales). Le galon de l’encolure de la Vierge (l’encolure dans cette œuvre est plus ample par rapport à ses premières peintures) encadre son visage par un galon enrichi à la mode de l’époque qui reproduit un ruban ou un galon brodé, identique par ailleurs à celui de l’Enfant.

Le genre des tissus choisis est typique de ceux de sa période plus tardive : couleurs brillantes, riche variété des décorations et une valeur technique bien plus complexe. La Vierge porte une veste de brocard d’or sur fond rouge qui correspond à un tissu de type héraldique, en soie travaillée or sur or. Les étoiles sur le manteau de la Vierge étaient à l’origine au nombre de trois : deux sur les épaules et une troisième au centre sur la tête, cette dernière étant ici cachée par la couronne. Ces étoiles représentent la virginité de Marie, avant, pendant et après la naissance de Jésus.

La veste impériale de l’Enfant est un hommage à celles peintes par Giotto. Mais le dessin répétitif de la fleur de lotus semble inspiré (toujours selon Isabella Bigazzi) des objets en argent sassanides. Le bord du vêtement est constitué d’un ruban poinçonné à pastille, comme un bijou. Aujourd’hui cette tunique semble plus foncée à cause du noircissement de la feuille d’argent qui fut posée sur la couleur pour mettre en valeur sa luminosité.

La restauration

La restauration du polyptyque, durant environ trois ans, a été exécutée par Daniele Rossi avec des techniques plus récentes comme la fluorescence aux ultra-violets (pour documenter l’étude préliminaire de l’œuvre et les interventions faits dans le temps), la réflectographie à l’infrarouge (pour mettre en évidence les repentirs, les retouches, les dessins préparatoires), les tests immuno-enzymatiques (pour identifier la nature des substances protéiques contenues dans les couleurs, comme différents types de caséine, œuf, lait, etc.).

La précieuse orfèvrerie de Saint Jean Baptiste et de Saint Philippe imite la technique des émaux translucides grâce à des laques transparentes étalées sur une feuille d’or. Mirella Branca suppose que Gaddi était proche du monde de la miniature. L’apposition de l’or était généralement exécutée par les doreurs avant que le peintre ne commence à travailler, puis ils procédaient au burinage, mais toujours sous la supervision du peintre. Enfin, d’après les analyses conduites, il résulte que Taddeo utilisait le lapis-lazuli, le carmin et le cinabre à l’état pur. Quant aux repentirs de l’artiste, il y en a quelques-uns dans l’auréole du panneau central, dans celle de Saint Jean Baptiste et un des deux anges au premier plan.

Les textes associés aux tableaux

L’inscription sous la Vierge à l’Enfant se réfèrerait, selon Mirella Branca, à un verset « allelujatico » tiré du Liber usualis Romanus. L’inscription se lit ainsi : « Post partum Virgo immacolata permanxisti Domini genitrix intercede pro nobis » (O Vierge, demeurée Immaculée après la naissance de Jésus. Mère de Dieu intercédez pour nous).

Les autres inscriptions sous chaque saint se rapportent à leur nom. De gauche à droite : « Sanctus Jacobus Maior – Sanctus Johannes Baptista – Sanctus Lucas Evangelista – Sanctus Philippus Apostolus » (Saint Jacques le Majeur – Saint Jean Baptiste – Saint Luc Evangéliste – Saint Philippe Apôtre).

Les phylactères présentés par les prophètes se référent pour chacun à l’image sainte placée en dessous et aussi à la cuspide correspondante ; mais les cuspides ont été perdues et on ne peut plus réaliser une lecture complète du tableau. Mirella Branca a en tout état de cause tenté de reconstruire idéalement les images dans les cuspides manquantes.

- Au dessus de Saint Jacques le Majeur, le prophète Elisée dit « Tolle baculum meum in manu tua et vade » (prends mon bâton dans ta main et va) 2R IV,29 et le prophète Isaïe dit « Ierusalem Evangelista dabo » (je donnerai à Jérusalem un évangéliste) Es XLI,27.

- Au dessus de Saint Jean Baptiste, le prophète Malachie dit « Ecce micto [sic] Angelum Meum » (voici que j’ envoie mon Ange) (Ma III,1 et le prophète Jérémie dit « Antequam exire sancto ventre santificavi » (Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t’ai consacré) Jr I,5.

- Au dessus de la Vierge, le prophète Jérémie dit une sentence qui en réalité n’est pas de lui mais d’Isaïe « Egredietur virga de radice Jesse » (un surgeon jaillira de la racine de Jessé) Es XI,1 et le prophète Isaïe dit « Virgo concipiet et pariet Filium » (voici que la Vierge concevra et enfantera un fils) Es VII,14.

- Au dessus de Saint Luc Evangéliste, le Roi David couronné dit « Placebit Domino super vitulum novellum » (il plaira à Dieu plus qu’un jeune veau) Ps LXIX,32 et Otias, un des chefs de Bétulie, dit « Benedicta es tu filia a Domino » (bénie es tu fille de Dieu) Jdt XIII,18.

- Au dessus de Saint Philippe Apôtre, le prophète Ezéchiel dit « Facies leonis a dextris ipsorum quattuor » (tous les quatre avaient une face de lion à droite) (Ez I,10 et le Roi David dit « Dabis servo tuo cor docile ut possit iu[dicare] » (tu donneras à ton serviteur un cœur docile pour qu’il puisse juger) 1R III,9.

Proposition de reconstruction graphique du polyptyque

- Vierge à l’Enfant en majesté

- Saint Jacques le Majeur

- Saint Jean Baptiste

- Sainte Lucie

- Saint Philippe

- Isaïe

- Jérémie

- Élie

- Isaïe

- Malachie

- Jérémie

- David

- Jozias

- Ézéchiel

- Salomon

- Dieu le Père ou la Crucifixion (supposition)

- Ange de l’Annonciation (supposition)

- Vierge de l’Annonciation (supposition)

Galerie

Descente de Croix de Pontormo

Sources

- Maria Cristina François, archiviste de Santa Felicita, 2011

Liens externes

Catégories :- Église de Florence

- Église

- Monastère

- Monument italien

- Monument de Toscane

- Monument de Florence

- Renaissance italienne

Wikimedia Foundation. 2010.