- Traité du Bardo

-

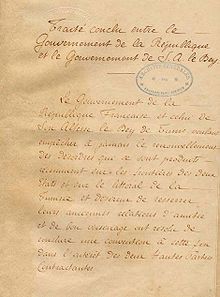

Traité du Bardo

معاهدة باردوTitre Traité conclu entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement de S.A. le Bey Pays  France -

France -  Tunisie

TunisieTerritoire d’application  Tunisie

TunisieLangue(s) officielle(s) du texte Français Type Traité Branche Droit international public Législature IIIe législature de la Troisième République Gouvernement Gouvernement Jules Ferry Signature 12 mai 1881 Abrogation 20 mars 1956 Texte Texte sur Wikisource modifier

Le traité du Bardo (معاهدة باردو), appelé aussi traité de Ksar Saïd, est un traité signé entre le bey de Tunis et le gouvernement français le 12 mai 1881[1].

Il instaure le protectorat de la France sur la Tunisie. Le bey est alors contraint de confier tous ses pouvoirs dans les domaines des affaires étrangères, de la défense du territoire et de la réforme de l'administration au résident général de France.

Les conventions de la Marsa, conclues le 8 juin 1883, vident le traité de son contenu et dépouillent le bey du reste de son autorité et instaure l'administration directe[2]. Le traité et les conventions seront révoqués lors de l'indépendance du pays proclamée le 20 mars 1956[3].

Sommaire

Contexte

La faiblesse des beys, les intrigues de leurs ministres, notamment Mustapha Khaznadar et Mustapha Ben Ismaïl, la pression constante des consuls européens, la banqueroute de l'État, devenu otage de ses créanciers malgré les efforts du grand vizir réformateur Kheireddine Pacha, ouvrent toutes grandes les portes à l'occupation étrangère. De plus, la Tunisie est alors encaissée entre l'Algérie, devenue colonie française en 1830, et la Libye qui est convoitée par l'Italie.

La France craint également de se voir distancée par l'Italie dont les nationaux établis sur le territoire sont alors plus nombreux que les siens. Une lutte serrée s'engage alors entre Théodore Roustan (1833-1906), alors représentant de la France, et le consul général d'Italie qui cherchent par tous les moyens à devancer la provocation d'une intervention armée de leur adversaire dans la régence. Dans ce contexte, les colonies italiennes et françaises de Tunisie sont devenues assez nombreuses et influentes auprès de leur capitale respective. Déjà, en septembre 1849, le général Giuseppe Garibaldi, expulsé de la péninsule italienne, est amené dans la rade de La Goulette par le vaisseau sarde Tripoli en vue d'un séjour forcé à Tunis mais le bey, sous l'influence française et craignant des incidents, interdit son débarquement. Le Tripoli repart alors avec son illustre passager. Rappelons qu'en 1835, Garibaldi, alors capitaine de la marine italienne, avait déjà fait un court séjour à Tunis où il avait conduit depuis Marseille une frégate destinée au bey.

La France prend ainsi pied en Tunisie en 1869 par le biais d'une commission anglo-italo-française, dont elle dirige le comité exécutif, destinée à résorber la dette extérieure du pays[4],[5]. Même si Kheireddine Pacha réussit à rétablir les finances et entreprend une vaste politique de réformes[6], la France obtient, au congrès de Berlin de 1878, l'accord tacite des autres puissances européennes pour renforcer sa présence en Tunisie avec pour justification de protéger la colonie voisine d'Algérie.

En avril 1881, sur ordre du président du Conseil Jules Ferry, un corps expéditionnaire de 35 000 hommes traverse la frontière pour poursuivre des montagnards kroumirs qui sèment le trouble en Algérie (selon les autorités coloniales). Les hommes du général Alphonse Charles Delebecque envahissent les terres kroumirs à Tabarka et investissent Le Kef. Arrivés de Toulon, le général Jules Aimé Bréart débarque à Bizerte avec 8 000 hommes (1er mai)[7] et le bey de Tunis, Sadok Bey, n'a plus guère de choix que de se soumettre. C'est ainsi qu'il signe, tout comme Ben Ismaïl, Bréart et Roustan, le traité au palais de Ksar Saïd (près du Bardo).

Conséquences

La signature du traité provoque le soulèvement des tribus Naffat et des Ouled Iyan qui mobilisent 30 000 Français. Sfax est bombardée par la marine française, sous le commandement de l'amiral Henri Garnault, qui s'empare de la ville le 16 juillet[8]. Kairouan, Sousse, Gabès et Gafsa subissent le même sort et sont investies.

60 000 Français occupent la Tunisie tandis que Roustan est nommé ministre résident avec pour tâche de faire rembourser les créances du pays. Le 9 juin 1881, il publie un décret par lequel le bey le nomme comme intermédiaire avec les autres puissances, président du Grand Conseil et chef des armées. Devant la complexité de la tâche, notamment le remboursement des dettes, il demande à être remplacé. En avril 1882, Jules Ferry nomme Paul Cambon qui finit par dissoudre le Grand Conseil, constitué d'hommes d'affaires tunisiens, et abolit le régime des capitulations. Cambon veut également amender le traité qui ne parle pas de protectorat. Il crée des directions, sorte de ministères chapeautés par un secrétaire général, et élimine les tribunaux européens : désormais les Européens répondront de leurs actes auprès de tribunaux français.

Mais l'affaire du Bardo soulève aussi l'irritation de l'Italie qui se serait bien vue protectrice de la Tunisie et qui croyait avoir la mainmise sur la Tunisie pour se constituer un empire colonial. Du coup, Rome signe le 20 mai 1882 avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie le traité de la Triplice par lequel les trois pays se promettent aide et assistance en cas d'agression de la France ou de la Russie[9]. Ce traité sera régulièrement renouvelé jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Quant au Royaume-Uni, l'éternel rival de la France, il prend prétexte de ce traité pour précipiter sa propre intervention dans les affaires de l'Égypte. Dès l'année suivante, il établit son protectorat sur cette autre ancienne province ottomane.

Notes et références

- (fr) Mahmoud Faroua, La gauche en France et la colonisation de la Tunisie (1881-1914), éd. L'Harmattan, Paris, 2003, p. 51

- (fr) Moncef Guen, Les défis de la Tunisie : une analyse économique, éd. L'Harmattan, Paris, 1988, p. 23

- (fr) Samya El Mechat, Tunisie. Les chemins vers l'indépendance (1945-1956), éd. L'Harmattan, Paris, 1992, p. 252

- (fr) Jean-François Martin, Histoire de la Tunisie contemporaine. De Ferry à Bourguiba. 1881-1956, éd. L'Harmattan, Paris, 2003, p. 23

- (en) Assa Okoth, A History of Africa: African societies and the establishment of colonial rule, 1800-1915, éd. East African Publishers, Nairobi, 2006, p. 299

- (en) Assa Okoth, op. cit., p. 300

- Raymond Recouly, La Troisième République, vol. XI, éd. Hachette, Paris, 1927, p. 130

- Claude Farrère, Histoire de la marine française, éd. Flammarion, Paris, 1962, p. 357

- (fr) Federico Chabod, De Machiavel à Benedetto Croce, éd. Librairie Droz, Genève, 1970, p. 149

Bibliographie

- Paul d'Estournelles de Constant, La Conquête de la Tunisie. Récit contemporain couronné par l'Académie française, éd. Sfar, Paris, 2002

Liens externes

- (fr) [PDF] Original tunisien du traité

- (fr) [PDF] Original français du traité

- (fr) Gustave Léon Niox, « Algérie et Tunisie », Géographie militaire, livre VI, 1890, pp. 392-393

- Portail de la Tunisie

- Portail du droit

- Portail de l’histoire

- Portail du monde colonial

Wikimedia Foundation. 2010.