- Hammam-Derradji

-

Bulla Regia

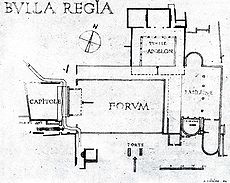

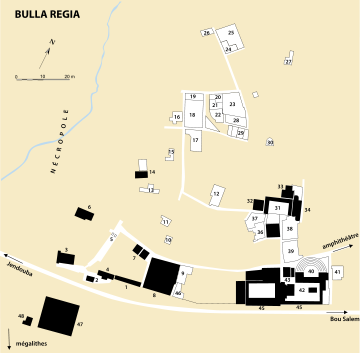

Plan général des vestiges de Bulla Regia

Plan général des vestiges de Bulla Regia

Légende : 1. Citernes ; 2. Monument en opus reticulatum ; 3. Citernes ; 4. Ensemble monumental ; 5. Arc de triomphe ; 6. Fort byzantin ; 7. Temples ; 8. Thermes de Julia Memmia ; 9. Édifice de Diane ; 10. Péristyle de maison ; 11. Maison du trésor ; 12. Maison n°3 ; 13. Maison n°7 ; 14. Basiliques chrétiennes ; 15. Maison n°2 ; 16. Maison du paon ; 17. Insula de la maison n°1 ; 18. Maison de la chasse ; 19. Maison de la nouvelle chasse ; 20. Tombes ; 21. Maison n°9 ; 22. Maison n°10 ; 23. Maison de la pêche ; 24. Maison n°15 ; 25. Maison d’Amphitrite ; 26. Thermes des Venantii ; 27. Thermes du nord-est ; 28. Maison n°8 ; 29. Maisons n°11 à 14 ; 30. Nymphée ; 31. Forum ; 32. Capitole ; 33. Temple d’Apollon ; 34. Basilique ; 35. Marché ; 36. Maison n°4 ; 37. Maison n°5 ; 38. Constructions non identifiées ; 39. Thermes au nord-ouest du théâtre ; 40. Théâtre ; 41. Thermes à l’est du théâtre ; 42. Première esplanade monumentale ; 43. Temple d’Isis ; 44. Seconde esplanade monumentale ; 45. Mur de soutènement ; 46. Maison ? ; 47. Grands thermes sud ; 48. Église d’AlexanderBulla Regia (بولا ريجيا) est un site archéologique situé dans le nord-ouest de la Tunisie, plus précisément au lieu-dit anciennement dénommé Hammam-Derradji — ce toponyme fixé par l’archéologue, diplomate et membre de l’Institut de France, Charles-Joseph Tissot, n’étant plus usité depuis Gilbert-Charles Picard[1] — à 5 kilomètres au nord de Jendouba.

Autrefois placé sur la route reliant Carthage à Hippone, le site a fait l’objet de recherches archéologiques partielles, qui ont cependant permis de mettre en évidence l’ancienneté de l’occupation et de mettre au jour un élément caractéristique de l’architecture domestique à l’époque romaine : la construction d’un étage souterrain reprenant le plan des maisons, particularité posant un problème en raison de l’absence d’utilisation de plans similaires dans d’autres régions chaudes de l’Empire romain.

Sommaire

- 1 Localisation et géologie

- 2 Histoire ancienne du site

- 3 Éléments du site

- 4 Découvertes effectuées sur le site

- 5 Redécouverte du site

- 6 Notes et références

- 7 Bibliographie

- 8 Voir aussi

Localisation et géologie

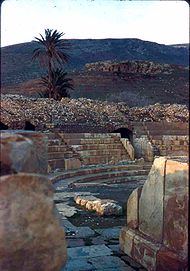

Le site se trouve dans la moyenne vallée de l’actuelle Medjerda (ancienne Bagradas) — les Grandes Plaines des auteurs anciens — au pied du Djebel R’bia qui s’élève à 649 mètres[2] et au milieu d’un riche terroir céréalier qui a suscité la création précoce d’une cité.

Sa position au carrefour d’un axe est-ouest, reliant Hippone à Carthage, et nord-sud, reliant le Sahel à la mer à travers la Kroumirie, a été mise en évidence par Yvon Thébert[3]. De même, la proximité du site de Chemtou et de ses riches carrières de marbre numide a pu contribuer de manière substantielle à l’enrichissement de la cité : elle a pu bénéficier de l’infrastructure construite pour l’exportation du marbre aux fins d’exporter sa production céréalière, au moins en partie[4].

Histoire ancienne du site

Cité aux origines anciennes

Les origines berbères de Bulla Regia sont probablement antérieures à sa culture punique. De nombreux témoignages d’une occupation très ancienne parsèment le site : nécropole mégalithique située au sud du parc archéologique actuel et particulièrement bien conservée[5], tombes à puits et stèles néo-puniques[6]. En outre, de la céramique grecque que l’on peut dater du IVe siècle av. J.-C. y a été retrouvée.

Au IIIe siècle av. J.-C., la ville est sous l’influence de Carthage car des inscriptions révèlent la présence d’un culte offert au dieu Ba'al Hammon et l’inhumation des morts dans des vases funéraires de type punique. Le musée local conserve d’ailleurs des éléments d’un temple dédié à Tanit. Un trésor monétaire de frappes de Carthage en électrum et argent[7] daté des environs de 230 av. J.-C. a aussi été découvert dans les fouilles de la « Maison de la chasse »[8]. Les fouilles font apparaître une intégration de la cité à cette époque au commerce méditerranéen, de par la diversité géographique des découvertes effectuées[9].

Cité numide

La cité fait ensuite vraisemblablement partie du territoire investi par les troupes romaines en 203 av. J.-C., à l’issue de la Deuxième Guerre punique[10][11].

Elle devient en 156 av. J.-C. la capitale du royaume numide de Massinissa[12] qui reste un royaume client de Rome mais récupère les « terres de ses ancêtres » (selon une inscription). La ville reçoit dès lors son épithète de « royal » (Regia). Les villes numides royales sont alors des capitales secondaires ou des éléments du domaine royal[13], au rôle à la fois économique et politique[14].

À cette époque, les rues sont organisées selon un plan orthogonal de type hellénistique qui remplace en partie l’ancien plan des ruelles et des insulae. La ville numide, adaptée au relief, s’étend sur environ trente hectares ; elle est protégée par une muraille de gros appareil dont il reste des vestiges[13].

C'est sans doute à Bulla Regia que Pompée met à mort le fils de Massinissa, Hiarbas, en 81 av. J.-C.[10],[15].

Cité africaine qui se romanise

Après la bataille de Thapsus, les Romains reprennent le contrôle direct de la ville en 46 av. J.-C., à l’occasion de l’organisation de la province d’Afrique par Jules César qui récompense la conduite (sans doute neutre) de Bulla Regia dans les guerres civiles qui font rage à Rome. Il lui accorde alors le statut de ville libre[4],[16]. À ce titre, la cité conserve son territoire et son organisation politique traditionnelle[17]. Des cités situées à proximité (Simitthus et Thuburnica) voient quant à elles s’installer sur leur sol des colonies de vétérans[14].

Au sein de la province d’Afrique proconsulaire, la ville voit son intégration à la romanité par le biais de divers éléments que les chercheurs ont pu mettre en évidence : la langue latine se répand peu à peu, l’onomastique voit les habitants adopter les tria nomina typiques et les institutions politiques locales se calquent peu à peu sur celles d’Italie[14].

La cité obtient le statut de municipe assorti du droit latin sous les Flaviens — sans doute à l’initiative de Vespasien[18],[19] — mais sans obtenir la citoyenneté romaine pour ses habitants alors que c'était la règle jusque là. Cette nouveauté contribue à l’intégration des cités pérégrines à la romanisation[20]. Le cens nécessaire pour accéder aux magistratures locales se monte alors autour de 4 000 ou 5 000 sesterces[21]. Sous le règne de l’empereur Hadrien, elle devient une colonie honoraire sous le nom de Colonia Aelia Hadriana Augusta Bulla Regia[4], donnant à ses habitants la pleine citoyenneté romaine[22] et se dotant d’institutions politiques locales imitant celles de Rome[18]. La ville exerce alors un rayonnement certain sur sa région.

Symboles de l’intégration à la romanité, deux familles de Bulla Regia, les Marcii et les Aradii, après s’être enrichis dans le commerce du blé et de l’huile, intègrent le Sénat au début du IIIe siècle[23]. Cette intégration n’est pas le fait d’une population restée sans doute d’effectif modeste — quelques milliers d’habitants tout au plus — mais est liée à la fertilité du terroir[18]. Les édifications, tant domestiques que collectives, nées de l’évergétisme de l’élite locale, signe l’évidente prospérité des lieux.

Dans la période d’émergence du christianisme, la cité se dote dès 256 d’un évêque, marque de la richesse de ses habitants et de son terroir[24]. Augustin d'Hippone considère la cité comme totalement christianisée dès 399[18].

Effacement progressif à l’époque vandale et byzantine

La cité est représentée au concile de Carthage — ouvert le 1er juin 411 — qui condamne le schisme donatiste. Augustin d'Hippone accuse, à cette occasion, les schismatiques d’avoir coupé les liens entre l’Église catholique africaine et les Églises orientales originelles.

Par la suite, la persécution arienne de l’époque vandale entraîne à Bulla Regia un épisode tragique, le massacre de catholiques dans la basilique[25]. La cité décline lentement sous la domination de l’Empire byzantin. À cette époque, comme ailleurs à la fin de l’empire, l’aristocratie locale se trouve en mesure d’augmenter la taille de ses maisons aux dépens de l’espace public : la « chambre du pêcheur » est ainsi adaptée pour relier deux insulae séparées et transforme une voie de communication en impasse. Dans la « Maison du trésor » a été découverte une cruche contenant des monnaies byzantines du VIIe siècle[26].

Finalement, un tremblement de terre détruit Bulla Regia en faisant s’effondrer les étages supérieurs sur les étages souterrains.

Néanmoins, des fragments de céramique émaillée aghlabide et fatimide des IXe et Xe siècle, découverts lors des fouilles des thermes[27], portent à croire à une continuité de l’occupation du site à une époque tardive.

Une telle découverte contredit l’hypothèse d’une rupture violente entre l’Antiquité et le Moyen Âge arabo-musulman, Yvon Thébert parlant à ce propos d’un « effacement progressif »[28].

Éléments du site

Plan général de la ville

Les bâtiments les plus importants découverts lors des recherches archéologiques du début du XXe siècle mis à part, le plan de l’ancienne cité est assez mal connu. En effet, une partie importante de la ville reste non fouillée à ce jour, les recherches n’ayant présenté un caractère méthodique que lors de la période récente[29], plus particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Si la ville punique est totalement inconnue, la ville numide à plan orthogonal sur modèle grec a pu être reconnue[7].

Le processus de romanisation a vu la ville se parer de monuments importants entre les IIe et IVe siècle[30], accompagnant de ce fait la prospérité de la province. En dépit de la connaissance d’un certain nombre d’éléments de sa parure monumentale, l’urbanisme de la cité romaine est indéterminé et les fouilles restent trop partielles pour se faire la moindre idée d’ensemble. Les archéologues ont cependant pu énoncer comme principe une adaptation au relief plus que l’application stricte d’un schéma urbanistique pré-établi[31]. De même, il a fallu prendre en compte l’existence de l’ancienne cité pour l’implantation de ses monuments, son plan ne pouvant de ce fait pas être comparé à des fondations coloniales ex nihilo.

Architecture privée

Bulla Regia est connue pour ses habitations, dont une vingtaine a fait l’objet d’un dégagement[17], datées à partir du règne de l’empereur romain Hadrien même si l’aménagement le plus spécifique semble daté des IIIe-IVe siècle[32]. Elles offrent la particularité d’être pourvues d’un étage souterrain, reproduction de moindre ampleur de l’étage supérieur[17] qui est de plain-pied avec la rue. Cette solution d’étage enterré est un choix lié, mais pas seulement, à un faible relief[33].

Les cuisines, qui nécessitent un espace aéré, ne se trouvent que dans la partie supérieure. Les habitants trouvent ici une protection contre la chaleur et le soleil[17] et sans doute aussi le moyen d’accroître la surface habitée. Cette architecture domestique offre trois plans-types pour ces étages en sous-sol.

Premier type : la « Maison de la chasse »

Dans les plus riches demeures, comme la « Maison de la chasse », les pièces sont distribuées sur deux côtés d’un petit péristyle carré qui est la source centrale d’aération et de lumière, des ouvertures secondaires accentuant cet effet[33]. Il n’y a en effet pas d’atrium dans les maisons d’Afrique romaine[34] mais plutôt une véritable cour à ciel ouvert comme dans les maisons des médinas arabes ou dans certaines habitations puniques. La « Maison de la pêche », du nom de la principale thématique iconographique du décor mosaïqué, est bâtie selon le même type.

La « Maison de la chasse » possède un péristyle, mesurant 19 mètres sur 13, orné de colonnes à chapiteaux corinthiens[17]. En outre, l’étage inférieur possède un dédoublement du triclinium du rez-de-chaussée[32]. La technique mise en œuvre, en particulier dans les voûtes souterraines, est remarquablement bien conservée[32].

La « Maison de la chasse » constitue l’unique exemple local où l’histoire de l’occupation du site a pu être retracée grâce à des fouilles exhaustives, de l’époque hellénistique à l’époque byzantine, avec implantation d’installations diverses dont des thermes privatifs au IVe siècle[35].

En outre, on y distingue une basilique privée datée de la première moitié du IVe siècle et disposant d’une abside, d’un transept et d’espaces dépendants qui auraient été une nef s’il s’était agi d’une église. Ceci aurait pu être un exemple de fusion entre architecture publique et domestique initiée par la classe régnante du IVe siècle av. J.-C., espaces bientôt christianisés car adopté comme plan des églises et des cathédrales. Selon Yvon Thébert, l’élaboration du plan à transept répond d’abord à des problèmes de circulation, problèmes qui se posent tout autant pour la parade profane d’un aristocrate que pour des pratiques cérémonielles, comme le résume le médiéviste Patrick Boucheron : « les chrétiens n’élaborent pas le plan basilical associant une nef et un transept, ils le chargent d’une signification nouvelle »[36]. Thébert rappelle l’ancienneté de certains éléments de ce répertoire architectural, comme l’abside[37], le christianisme, triomphant selon lui, « recompose de vieilles formules [...] et cette recomposition [...] est le fait de toute l’architecture tardo-antique »[38],[39].

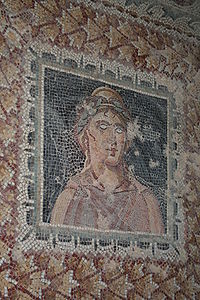

Second type : la Maison dite d’Amphitrite et la Maison du trésor

La « Maison d’Amphitrite » illustre le deuxième plan-type : l’escalier d’accès débouche sur un long vestibule qui dessert des pièces ouvertes perpendiculairement, souvent au nombre de trois. Certaines pièces ouvrent, par de larges fenêtres, sur une grande et profonde prise d’air et de lumière commune placée derrière le mur de fond[33]. La qualité du décor mosaïqué fait penser à des pièces réservées à certaines occasions et non destinées à un usage quotidien[32]. La « Maison du trésor » appartient également à ce schéma.

Troisième type

Le plan-type des autres maisons est plus souple : l’escalier de descente débouche dans un couloir qui dessert assez librement les pièces qui peuvent se faire face ou être réparties aux extrémités d’un dégagement, l’aération provenant de fenêtres localisées au niveau supérieur des parois[33].

Essai d’interprétation

Dans les trois cas, pour certains auteurs, le système de circulation de l’air chaud qui vient rencontrer la fraîcheur de l’eau des puits souterrains constituerait un efficace procédé de climatisation. Cette solution permettrait d’avoir un étage occupé pendant l’hiver et disposant de locaux de service et un autre bénéficiant de la fraîcheur durant l’été[33]. La semi-obscurité, avancée par certains pour voir dans ces espaces des lieux voués à la religion, doit être vue au contraire comme un choix des architectes afin de répondre au besoin de leur clientèle privilégiée[40].

La trouvaille pourrait puiser son origine dans la tradition troglodytique berbère[41]. Pour d’autres auteurs encore, la raison climatique ne saurait être suffisante, en raison de la singularité de la solution trouvée ici. Nombre de cités romaines se situent à des endroits où la situation climatique est analogue. L’explication de la mise en œuvre d’un étage souterrain proviendrait d’une certaine saturation de l’espace urbain et d’une volonté de gain d’espace selon Yvon Thébert[32]. Toutefois, pour Roger Hanoune, cette pénurie de terrain en centre-ville reste à établir et le creusement s’expliquerait par des choix esthétiques — le creusement ornemental se retrouve ailleurs et peut être d’origine hellénistique — et techniques, les étages souterrains semblant réutiliser des citernes[42].

Édifices religieux

Les édifices religieux de la cité antique restent assez méconnus du fait des fouilles incomplètes qui se sont succédé. En outre, de nombreux bâtiments ayant pu avoir une finalité religieuse sont en trop mauvais état de conservation pour confirmer leur fonction.

Capitole

Le temple de la triade capitoline, élément central de toute cité romaine, est en très mauvais état. Cet édifice se situe sur la partie occidentale du forum, sur un podium, mais seuls des éléments d’un soubassement subsistent, mesurant 16,40 mètres sur 15,50 mètres et 2,70 mètres de hauteur[43].

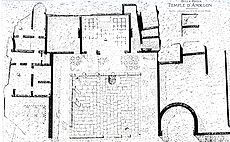

Temple d’Apollon

Le temple d’Apollon possède trois sanctuaires joints car la divinité est le deus patrius poliade[44],[45] : avec une cella large, sa cour à portiques et dispensé du podium caractéristique de l’architecture religieuse romaine, il est considéré comme représentatif de l’architecture africaine[46].

Les vestiges actuels sont liés à une reconstruction du début du IIIe siècle, avec en particulier un décor de la cella composé d’opus sectile[46], qui aurait succédé à un temple punique[47] peut-être lié au culte de Ba'al. Un premier édifice romain datant du règne de Tibère a vu sa façade remaniée, en raison d’aménagements du forum visant à aboutir à une continuité de la place publique[48]. Lors des fouilles de la cella du temple, des statues cultuelles monumentales ont été découvertes, désormais exposées au Musée national du Bardo. Leur dépôt ici date d’une époque tardive, vraisemblablement au moment du triomphe du christianisme dans l’Empire romain[49]. Les statues d’Apollon citharède, de Cérès et d’Esculape[48] occupent maintenant la salle de Bulla Regia au rez-de-chaussée du musée.

Basiliques religieuses

Deux basiliques chrétiennes ont fait l’objet de fouilles entre 1952 et 1954. La première, ayant sans doute abrité des reliques de saint Étienne datant du VIe siècle, a été occupée jusqu’au VIIIe siècle, période durant laquelle y a été enterré un trésor omeyyade dans une tombe[50]. Elle compte trois nefs et un baptistère qui y est accolé. Les mosaïques de la nef sont pour une partie remarquablement conservées[50]. La seconde basilique est d’une importance moindre : elle s’adosse et communique avec la première et possède également trois nefs. Il semble qu’une partie seulement de la bâtisse possède des mosaïques[51].

Église d’Alexander ?

Le bâtiment dénommé « église d’Alexander » se situe à proximité des « grands thermes sud », hors du parc archéologique, et les vestiges en sont peu impressionnants. Les fouilles effectuées en 1914 ont déterminé une destruction par le feu et des vases de verre, des grands plats de céramique et surtout des amphores, qui contenaient encore des traces de vin, d’huile et de céréales, ont été découverts en son sein[52]. L’identification à un bâtiment religieux est due à une croix offerte par un prêtre dénommé Alexander et surtout une inscription tirée d’un psaume gravée sur un linteau de porte. Les découvertes mentionnées et la structure de la bâtisse font penser à un lieu de stockage peut-être lié à la perception d’une imposition en nature, voire à un édifice fortifié d’époque byzantine[52].

Édifices de loisirs

Le site de Bulla Regia abrite également un théâtre et des thermes remarquables, tous deux datés du IIIe siècle. De plus, les vestiges d’un amphithéâtre, hors de l’enceinte du parc archéologique actuel stricto sensu, ont été identifiés mais ces derniers sont fort endommagés. L’une des raisons de l’effacement de ce dernier édifice tient à la construction de la cavea sur des remblais compartimentés, technique particulièrement usitée en Afrique[53].

Théâtre romain

Le théâtre de Bulla Regia a été construit sous Marc Aurèle et Lucius Verus puis rénové au IVe siècle[54]. Saint Augustin aurait prononcé en son sein, vers 399, un sermon condamnant la propension des habitants de la cité aux loisirs et au théâtre, futilités auxquelles les habitants de la cité voisine de Chemtou avaient déjà pour partie renoncé.

Le théâtre est relativement bien conservé, du moins dans les parties inférieures de sa cavea. Il a été dégagé totalement en 1957 par Mongi Boulouednine[55]. Même si cet état de conservation est moindre qu’à Dougga, il n’en reste pas moins fort intéressant du fait de son caractère romain, c'est-à-dire sa construction sur un espace exempt du moindre relief, situation rare dans les limites géographiques de la Tunisie actuelle[54]. Les arcades sur la rue qui supportaient les niveaux supérieurs des gradins de la cavea sont encore visibles et démontrent la nécessaire adaptation de la circulation à cette emprise du lieu de loisir sur l’espace public[56].

Édifice de taille moyenne avec une emprise de 60 mètres sur 50 mètres[55], ses trois premiers rangs de gradins sont réservés aux notables locaux et sont plus larges que ceux destinés aux autres spectateurs ; une balustrade sépare les deux espaces de la cavea[57]. Les galeries de circulation, la cavea et la scène sont dans un état de conservation satisfaisant alors qu’il ne reste que de faibles vestiges du mur de scène. Un pavement d’opus sectile ainsi qu’une mosaïque tardive représentant un ours occupent l’orchestra de l’édifice[54].

C'est dans une pièce de ce monument qu’a été découvert un groupe de quatre statues, désormais exposées au Musée national du Bardo : elles représentent Marc Aurèle, Lucius Verus et en pendant leurs épouses respectives, Faustine et Lucille, représentées en Cérès[49].

Thermes romains

Quatre édifices thermaux ont été identifiés à ce jour à Bulla Regia, leur présence étant facilitée par une quantité d’eau locale suffisante[58],[59]. Un édifice de taille moyenne situé à proximité du théâtre aurait fait l’objet d’un long usage et aurait vu en dernier lieu sa décoration mosaïcale refaite au IVe siècle[60]. Il a été identifié comme des thermes privés[61]. Une petite installation privée a aussi été identifiée dans l’état final de la « Maison de la chasse » au IVe siècle et utilisée jusqu’au milieu du VIe siècle[62]. Cependant, bien d’autres installations privées existent sur le site, en lien avec l’opulence des propriétaires, l’effectif total d’installations de ce type reconnues étant situé entre six et huit[63] avec une datation non antérieure au IVe siècle[64].

D’autres vestiges au sud du site archéologique ont été identifiés comme les « thermes du sud » mais les vestiges en sont ténus et n’ont pas été retenus par Yvon Thébert dans le catalogue de sa synthèse[65]. La bâtisse a été peu étudiée mais l’examen des voûtes effondrées du frigidarium, ainsi que des fouilles anciennes ayant permis entre autres de découvrir un système d’hypocauste, laissent à penser à un vaste ensemble supérieur à 3 000 m² organisé de façon symétrique[66].

Les vestiges les plus importants visibles — quoique la fouille effectuée ne soit pas complète — concernent les thermes de Julia Memmia qui, selon les tessons de céramique découverts lors des fouilles menées, peuvent être datés du règne de Sévère Alexandre et sont un témoignage de l’évergétisme de Julia Memmia, fille de l’un des consuls de 191-192[67]. Une inscription révèle le coût important de la construction[68], de grands travaux étant menés dans le dernier tiers du IVe siècle, la désaffection ne se produisant sans doute pas avant 450 voire durant l’époque byzantine[69]. Les locaux sont ensuite utilisés à d’autre fins illustrées par la présence de tessons de céramique arabe.

D’une surface initiale de 2 800 m², la bâtisse voit à la fin du IVe siècle son emprise atteindre environ 3 300 m²[70] en dépit de la suppression probable de la palestre, les pièces s’organisant autour du frigidarium dont subsiste la paroi nord sur une hauteur de 15 mètres[71] qui constitue le premier élément impressionnant pour quiconque se rend sur le site. De plus, découverte exceptionnelle, une organisation du cheminement interne des usagers des bains a pu être mise en évidence par l’état de conservation de baies dont la présence ne peut se justifier autrement[72]. L’édifice thermal s’insère également dans le tissu urbain par des aménagements spécifiques de décor de marbre donnant sur la rue et par l’existence d’un espace de transition entre rue et thermes, éléments somptueux dont le cryptoportique[73] faisant en quelque sorte jaillir sur l’extérieur la générosité de la bienfaitrice des lieux.

Autres édifices mal identifiés

Certains auteurs ont voulu identifier l’un des bâtiments entouré de portiques situé sur une esplanade de la cité comme une bibliothèque, l’ancienneté de la ville et le maintien durant une longue période d’une élite locale qui s’est peu à peu romanisée pouvant justifier un tel édifice[74].

Édifices publics

Forum

Le forum de Bulla Regia, d’une surface supérieure à 1 000 m², est bordé par un certain nombre de bâtiments qui ont été reconnus pour certains d’entre eux dès le début du XXe siècle : le capitole, le temple d’Apollon au nord et une basilique civile à l’est. En outre, des traces épigraphiques d’autres éléments traditionnels de ce lieu des cités romaines ont été découvertes : des rostres ou tribunes aux harangues mais aussi un tabularium[75]. Par ailleurs, on a retrouvé en réemploi des éléments de la curie locale.

L’accès à la place publique se fait par deux portes[76], le lieu étant un espace fermé et non ouvert sur les rues[77]. La place est bordée d’une colonnade sur trois de ses côtés.

Les divers vestiges sont dans un état de conservation médiocre, hormis ceux du temple d’Apollon, et le dallage de la place est très endommagé. La basilique civile possède trois nefs de 25 mètres sur 6 mètres, dans son état du IIIe siècle, ainsi que deux absides, la justice étant rendue par un magistrat local dans l’une des deux au niveau surélevé[78].

Marché

Le marché situé à la sortie du forum est relativement tardif, sa construction étant datée du IIIe siècle de par ses commanditaires, les Aradii, dont l’activité est connue à cette époque[79]. Le bâtiment relativement modeste est un rectangle d’environ 11,90 mètres sur 12,60 mètres entouré d’un portique et disposant d’une abside sur l’un de ses côtés[80]. Deux côtés au nord et au sud comportent chacun six boutiques et l’accès au bâtiment peut être fermé après les échanges commerciaux.

Le contexte général de l’époque est une attention particulière des Sévères aux problèmes d’approvisionnement en blé et une telle construction ne peut manquer dans une cité au terroir essentiellement rural.

Monument en opus reticulatum

La bâtisse qui accueille le visiteur possède une façade de 10 mètres ouverte vers l’est. Un chaînage de gros blocs sépare un mur en opus reticulatum, autrefois bordé de portiques sur deux côtés ainsi que d’un mur d’enceinte, dont la décoration intérieure est pour partie réalisée en marbre numidique. Sa destination ainsi que son histoire sont inconnues, Alexandre Lézine évoquant à son sujet une construction du Ier siècle puis une désaffection dès le siècle suivant[81].

Découvertes effectuées sur le site

Plusieurs mosaïques sont conservées sur le site alors que d’autres peuvent être vues au Musée national du Bardo. Les mosaïques de Bulla Regia ne seront pas surpassées en Afrique du Nord où l’art romain des sols en mosaïque atteint son apothéose.

Œuvres in situ

L’exemple le plus célèbre d’œuvres conservées sur le site se trouve dans la « Maison d’Amphitrite » et représente une Vénus marine et non pas Amphitrite, la confusion étant à l’origine du nom donné à la maison. Les premiers fouilleurs ont identifié à tort le personnage féminin à Amphitrite, épouse de Neptune, alors qu’il s’agit de la représentation la plus ancienne qui soit conservée de Vénus marine, déesse de la fécondité et du renouveau. L’usage du motif a un but apotropaïque : il s’agit d’éloigner le mauvais œil par la majesté et la beauté de la divinité[82]. La déesse figurée nue est entourée de tritons, deux génies étant sur le point de lui poser une couronne au-dessus de la tête et deux Amours lui apportant un miroir et un coffret à bijoux[82]. Un grand nombre de poissons est figuré sur la partie inférieure de la composition, leur présence ayant contribué à la première interprétation erronée de l’œuvre. La pièce orne le triclinium du sous-sol. À proximité, pour la mosaïque du vestibule, des pierres précieuses ornent les yeux des personnages mais celles-ci furent dérobées dès 1914.

Il reste également une mosaïque tardive représentant un grand ours au milieu de l’orchestra du théâtre, édifice qui abrite en outre une statue acéphale de togatus dans son couloir d’accès[83].

Œuvres déposées à l’antiquarium du site

Article détaillé : Musée de Bulla Regia.Le petit musée du site ne comporte que deux salles, l’une consacrée à la période punique et numide et la seconde à la période romaine de la cité.

Dans la première sont déposées quelques stèles puniques et néo-puniques avec des représentations du signe de Tanit ou des représentations humaines. Les vestiges d’un temple présumé avoir été dédié à Tanit en occupent le centre, en particulier un chapiteau ionique avec les motifs d’un signe de Tanit sur l’une de ses faces[84].

Dans la seconde, on trouve des caissons funéraires sculptés et surtout une représentation d’une notable locale.

Œuvres déposées au Musée national du Bardo

Le Musée national du Bardo accueille un certain nombre d’œuvres majeures en provenance du site et qui contibuent à sa renommée, tant dans le domaine de la statuaire que des mosaïques d’époque romaine[85].

Statuaire

Les découvertes effectuées sur le site sont remarquables et l’existence de plusieurs ateliers de sculpteurs dans cette petite ville à l’époque impériale a été démontrée[49].

Le groupe découvert lors des fouilles du temple d’Apollon en 1902-1905 est un élément emblématique du musée. Ces statues destinées au culte ont dû être dissimulées à une époque tardive[86]. Une statue d’Apollon citharède datant du IIe siècle est la plus grande d’entre elles, avec une taille supérieure à trois mètres, et elle conserve des traces de polychromie[86]. Le dieu est dans une posture alanguie, le bras droit tenant sa tête et le bras gauche s’appuyant sur une lyre. Sur l’instrument est représenté un barbare qui aiguise le couteau qui, dans le mythe, sert à punir Marsyas[87], le satyre qui avait osé défier le dieu dans un concours. Une statue du Saturne africain couronné et portant une corne d'abondance de 1,92 mètre de haut se trouve à ses côtés, synthèse de la mythologie gréco-romaine et d’éléments locaux[86]. Une représentation d’Athéna poliade est quant à elle représentée dans une posture classique, avec un casque, une tête de Méduse sur la poitrine et une lance.

On y trouve également une statue acéphale de Minerve-Victoire, vêtue d’une longue tunique à rabat retenue sous les seins par un cordon, le corps en appui sur la jambe gauche, ainsi qu’une statue d’une prêtresse du culte impérial ou flaminique dite Minia Procula, du nom trouvé sur une base toujours en place : le personnage de 1,84 mètre est représenté avec réalisme et son origine africaine a été mise en avant[86].

Les quatre statues découvertes au théâtre sont également remarquables : deux statues assises représentent Marc Aurèle et Lucius Verus[88], œuvres remarquables en raison du traitement apporté aux visages et aux chevelures[49]. Elles étaient accompagnées de deux statues féminines, vraisemblablement les impératrices et épouses de ces deux derniers empereurs, représentées en Cérès[89].

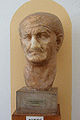

Un portrait de Vespasien datant de la fin du Ier siècle a été trouvé dans un puits dans la cour du temple d’Apollon : l’empereur est représenté ridé, dégarni et vraisemblablement à la fin de sa vie. Cet empereur a joué un rôle dans l’histoire de la ville avec l’octroi du statut de municipe[90].

Les œuvres découvertes à Bulla Regia seraient, selon Nayla Attya-Ouertani, un témoignage de « la tendance au baroque si répandue parmi les artistes africains de cette époque, tendance qui se traduit par un foisonnement des drapés et une attention spéciale réservée au traitement des chevelures »[91].

Statues au Musée national du Bardo Mosaïques

Les fouilles ont livré également de nombreuses mosaïques dont la célèbre Délivrance d’Andromède par Persée : le héros, qui vient de tuer un monstre marin, aide d’un geste majestueux la princesse qui était enchaînée à un rocher. Le monstre est sous ses pieds sous la forme d’un dragon. Le dieu fleuve est figuré au bas du tableau et symbolise le milieu dans lequel vivait le monstre. La scène qu’évoque Ovide remonte à un prototype peut-être conçu par le peintre grec Nicias. Cette œuvre est remarquablement bien exécutée avec un effet d’ombre et de lumière et une maîtrise de la notion d’espace. Cette mosaïque constitue à l’origine le tableau central de l’œcus d’une salle de réception d’une riche villa (milieu du IIIe siècle)[92].

Une mosaïque figurant une scène d’Amours chasseurs aux prises avec des fauves, qui a donné son nom à la « Maison de la chasse »[17], a été déposée également au musée.

Redécouverte du site

Le sable a protégé les emplacements abandonnés qui ont été oubliés jusqu’à ce que les premiers explorateurs européens s’intéressent au site. Les premiers dont une trace ait été conservée ne remontent pas à une date antérieure à 1853[93]. Ces précurseurs décrivent parfois des éléments qui ont disparu depuis et dont l’identification et parfois la localisation posent problème.

Les fouilles des sépultures et des basiliques débutent à l’extrême fin du XIXe siècle tout comme les premières explorations des thermes de Julia Memmia[94]. Les premières véritables excavations ne débutent qu’en 1906, en partie stimulées par la destruction de l’entrée monumentale de la ville romaine du fait de travaux de voirie.

Fouilles des maisons souterraines de Bulla Regia vers 1900

Fouilles des maisons souterraines de Bulla Regia vers 1900

Entre 1909 et 1924, une véritable excavation des grands thermes a lieu. Quant au temple d’Apollon, il est dégagé vers 1910 alors que le forum, entouré de portiques, est excavé pour sa part entre 1949 et 1952. En 1955, des travaux stabilisent les ruines des thermes alors qu’un certain nombre de voies sont dégagées entre 1957 et 1961 et permettent de passer d’un monument à l’autre afin de se faire une idée de la configuration de la cité antique[31]. Ces dégagements sont réalisés sans réelles investigations scientifiques, le but premier du jeune État tunisien étant de sortir une frange importante de la population locale du chômage[95]. Cependant, l’apport essentiel de la période est la conservation de l’essentiel du site au sein d’un parc archéologique, protégeant l’essentiel, et l’empêchement de l’installation d’habitations sur les flancs du Djebel R’bia[95].

À partir de 1972, des fouilles franco-tunisiennes menées notamment par Azedine Beschaouch et Yvon Thébert reprennent un certain nombre de recherches et procèdent surtout à des publications sur les découvertes anciennes laissées en souffrance[8].

Le constat d’un siècle de recherches sur le site reste en demi-teinte : si des œuvres artistiques majeures ont pu être dégagées, de même que des éléments d’une architecture originale suscitant le débat, la dispersion, le manque de rigueur dans les premières fouilles et l’absence de publications — seules capables de pérenniser les constats faits par les premiers fouilleurs — obligent souvent à reprendre lorsque c’est possible l’étude systématique des bâtisses déjà dégagées, avant d’envisager la moindre extension du périmètre fouillé. En vue de ces nouvelles fouilles, les vestiges sont désormais protégés par un parc archéologique qui peut remplir son rôle de protection, même s’il n’englobe pas l’amphithéâtre.

Notes et références

- ↑ Roger Hanoune, « Bulla Regia : Bibliographie raisonnée », Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia. Miscellanea, tome I, éd. École française de Rome, Rome, 1983, p. 7

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, Les ruines de Bulla Regia, éd. École française de Rome, Rome, 1977, p. 9

- ↑ (fr) Yvon Thébert, « La romanisation d’une cité indigène d’Afrique : Bulla Regia », Mélanges de l’École française de Rome, n°85-1, 1973, pp. 247-248

- ↑ a , b et c Collectif, L’Afrique romaine, 69-439, éd. Atlande, Neuilly-sur-Seine, 2006, p. 290

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, éd. Mengès, Paris, 2001, p. 90

- ↑ Édouard Lipinski [sous la dir. de], Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éd. Brépols, Paris, 1992, p. 81

- ↑ a et b Yvon Thébert, « Bulla Regia », L’Encyclopédie berbère, tome XI, éd. Edisud, Aix-en-Provence, 1992, p. 1649

- ↑ a et b (fr) Yvon Thébert, « La collaboration avec l’Institut national d’archéologie et d’art de Tunis. Bulla Regia (Tunisie) », Mélanges de l’École française de Rome, n°96-1, 1984, p. 547

- ↑ Édouard Lipinski, op. cit., p. 81

- ↑ a et b Yvon Thébert, « Bulla Regia », p. 1647

- ↑ Polybe, Livre XIV, 9, 2-5 explique comment Scipion marche sur « les diverses villes » de la région, parmi lesquelles il faut sans doute inclure Bulla Regia, puis décrit la soumission des populations.

- ↑ Appien, Libyca, 68

- ↑ a et b Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 84

- ↑ a , b et c Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 10

- ↑ Paul Orose, Histoires contre les païens, V, 21, 14

- ↑ (fr) Pline l’Ancien, Histoire naturelle, V, 22

- ↑ a , b , c , d , e et f Jean-Claude Golvin, L’antiquité retrouvée, éd. Errance, Paris, 2003, p. 113

- ↑ a , b , c et d Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 11

- ↑ (fr) Marcel Leglay, « Les Flaviens et l’Afrique », Mélanges de l’école française de Rome, n°80-1, 1968, p. 233

- ↑ Christophe Hugoniot, Rome en Afrique. De la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, éd. Flammarion, Paris, 2000, pp. 64-65

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 142

- ↑ Christophe Hugoniot, op. cit., pp. 124-125

- ↑ Christophe Hugoniot, op. cit., p. 270

- ↑ Christophe Hugoniot, op. cit., p. 301

- ↑ Christophe Hugoniot, op. cit., p. 214

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 37

- ↑ Christophe Hugoniot, op. cit., p. 236

- ↑ Yvon Thébert, « Bulla Regia », p. 1652

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., pp. 12-16

- ↑ Yvon Thébert, « Bulla Regia », p. 1651

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 16

- ↑ a , b , c , d et e Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 2 « Maisons, palais, villas et tombeaux », éd. Picard, Paris, 2001, p. 177

- ↑ a , b , c , d et e Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 35

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 34

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École française de Rome, Rome, 2003, pp. 364 et 416

- ↑ Patrick Boucheron, « Le génie de l’athéisme », Afrique et histoire, n°3, 2005, p. 108

- ↑ Yvon Thébert, « Vie privée et architecture domestique en Afrique romaine », Histoire de la vie privée, tome I, éd. du Seuil, Paris, 1985, p. 325

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, pp. 472-473

- ↑ Yvon Thébert, « Vie privée et architecture domestique en Afrique romaine », pp. 319-327

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., pp. 35-36

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 193

- ↑ Roger Hanoune, « En relisant L’architecture domestique en Afrique romaine », Afrique et histoire, n°3, 2005, p. 85

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., pp. 85-86

- ↑ Pierre Quoniam, « Fouilles récentes à Bulla Regia », compte-rendu des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1952, pp. 467-468

- ↑ Le culte d’Apollon (Genius coloniae Bullensium Regiorum) s’apparente ici à celui de Baal.

- ↑ a et b Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1 « Monuments publics », éd. Picard, Paris, 1996, p. 197

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 168

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 86

- ↑ a , b , c et d Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 210

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 43

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 48

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 115

- ↑ Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1, p. 334

- ↑ a , b et c Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 172

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 93

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., pp. 172-173

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 173

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 183

- ↑ La source concernée alimente encore la ville actuelle de Jendouba.

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, pp. 134-135

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 364

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 136

- ↑ Pour consulter la liste exhaustive des maisons concernées, lire Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, pp. 363-364

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 369

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École française de Rome, Rome, 2003 (ISBN 2728303983)

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 288

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 133

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 334

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 135

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 134

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 31

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, p. 476

- ↑ Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, pp. 442-443

- ↑ Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1, p. 372

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 83

- ↑ Hédi Slim et Nicolas Fauqué, op. cit., p. 156

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 85

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 88

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 89

- ↑ Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1, p. 463

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 18

- ↑ a et b Mohamed Yacoub, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, éd. Agence nationale du patrimoine, Tunis, 1995, p. 343

- ↑ Nayla Attya-Ouertani, « Les antiquités de Bulla Regia au Musée national du Bardo », Les ruines de Bulla Regia, éd. École française de Rome, Rome, 1977, p. 123

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 104

- ↑ Voir à ce propos la note de Nayla Ouertani dans Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., pp. 123-132

- ↑ a , b , c et d Nayla Attya-Ouertani, op. cit., p. 131

- ↑ Aïcha Ben Abed-Ben Khader, Le musée du Bardo, éd. Cérès, Tunis, 1992, p. 22

- ↑ Nayla Ouertani, « La sculpture romaine », La Tunisie, carrefour du monde antique, éd. Faton, Paris, 1995, p. 93

- ↑ Nayla Attya-Ouertani, op. cit., p. 123

- ↑ Nayla Attya-Ouertani, op. cit., pp. 131-132

- ↑ Nayla Attya-Ouertani, op. cit., p. 132

- ↑ Mohamed Yacoub, op. cit., p. 88

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 12

- ↑ Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, op. cit., p. 26

- ↑ a et b Azedine Beschaouch, « Introduction : Bulla Regia de 1957 à 1982, sauvetage étude et mise en valeur », Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia. Miscellanea, p. 3

Bibliographie

Ce logo indique que la source a été utilisée pour la rédaction de l’article.

Ce logo indique que la source a été utilisée pour la rédaction de l’article.

- Aïcha Ben Abed-Ben Khader, Le musée du Bardo, éd. Cérès, Tunis, 1992 (ISBN 997370083X)

- Azedine Beschaouch, Roger Hanoune et Yvon Thébert, Les ruines de Bulla Regia, éd. École française de Rome, Rome, 1977

- Claude Briand-Ponsart et Christophe Hugoniot, L’Afrique romaine. De l’Atlantique à la Tripolitaine. 146 av. J.-C. - 533 apr. J.-C., éd. Armand Colin, Paris, 2005 (ISBN 2200268386)

- Azaiz Antit, Henri Broise et Yvon Thébert, « Les environs immédiats de Bulla Regia », Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia. Miscellanea, tome I, éd. École française de Rome, Rome, 1983, pp. 135-190

- Paul Corbier et Marc Griesheimer, L’Afrique romaine. 146 av. J.-C. - 439 apr. J.-C., éd. Ellipses, Paris, 2005 (ISBN 2729824413)

- Jean-Claude Golvin, L’antiquité retrouvée, éd. Errance, Paris, 2003 (ISBN 287772266X)

- Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1 « Monuments publics », éd. Picard, Paris, 1996 (ISBN 2708405004)

- Pierre Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 2 « Maisons, palais, villas et tombeaux », éd. Picard, Paris, 2001 (ISBN 2708405330)

- Roger Hanoune, « Une mosaïque de cella de temple à Bulla Regia (Tunisie) », Colloque sur la mosaïque gréco-romaine, VII-2, Tunis, 1994, pp. 747-750

- Roger Hanoune, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia, tome IV « Les mosaïques », éd. École française de Rome, Rome, 1980 (ISBN 2728300054)

- Christophe Hugoniot, Rome en Afrique. De la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, éd. Flammarion, Paris, 2000 (ISBN 2080830031)

- Yann Le Bohec, Histoire de l’Afrique romaine, éd. Picard, Paris, 2005 (ISBN 2708407511)

- Édouard Lipinski [sous la dir. de], Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éd. Brépols, Paris, 1992 (ISBN 2503500331)

- Ammar Mahjoubi, Villes et structures de la province romaine d’Afrique, éd. Centre de publication universitaire, Tunis, 2000 (ISBN 9973937953)

- Guillemette Mansour, Tunisie, Musée à ciel ouvert, éd. Dad, Tunis, 2007 (deuxième édition) (ISBN 9973512130)

- Hédi Slim et Nicolas Fauqué, La Tunisie antique. De Hannibal à saint Augustin, éd. Mengès, Paris, 2001 (ISBN 285620421X)

- Yvon Thébert, « La romanisation d’une cité indigène d’Afrique : Bulla Regia », Mélanges de l’École française de Rome, n°85-1, 1973, pp. 247-312 (en ligne)

- Yvon Thébert, « Vie privée et architecture domestique en Afrique romaine », Histoire de la vie privée, tome I, éd. du Seuil, Paris, 1985

- Yvon Thébert, « Bulla Regia », L’Encyclopédie berbère, tome XI, éd. Edisud, Aix-en-Provence, 1992, pp. 1647-1653

- Yvon Thébert, « Bulla Regia », Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, éd. Brepols Publishers, Turnhout, 1992

- Yvon Thébert, Thermes romains d’Afrique du Nord et leur contexte méditerranéen, éd. École française de Rome, Rome, 2003 (ISBN 2728303983)

- Mohamed Yacoub, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, éd. Agence nationale du patrimoine, Tunis, 1995 (ISBN 9973917235)

- Collectif, La Tunisie, carrefour du monde antique, éd. Faton, Paris, 1995

- Collectif, L’Afrique romaine, 69-439, éd. Atlande, Neuilly-sur-Seine, 2006 (ISBN 2350300021)

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (fr) Bulla Regia sur le site de l’Institut national du patrimoine

- (fr) Antiquarium de Bulla Regia sur le site de l’Institut national du patrimoine

- (en) Abdelmajid Ennabli, « Bulla Regia. Tunisia », The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, éd. Princeton University Press, Princeton, 1976

- Portail de la Tunisie

- Portail de l’archéologie

- Portail de la Rome antique

- Portail des Phéniciens et du monde punique

Catégories : Article de qualité | Site antique en Tunisie | Cité carthaginoise | Cité de la Rome antique | Afrique romaine

Wikimedia Foundation. 2010.