- Bliesbruck

-

Bliesbruck

Bliesbrücken (de)

Brigge (ltp)

L'église Sainte-Catherine

DétailAdministration Pays France Région Lorraine Département Moselle Arrondissement Sarreguemines Canton Sarreguemines-Campagne Code commune 57091 Code postal 57200 Maire

Mandat en coursJean-Luc Lutz

2008–2014Intercommunalité Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences Site web Le Village de Bliesbruck (Non-Officiel) Démographie Population 1 017 hab. (2007) Densité 93 hab./km² Gentilé Bliesbruckois, se Géographie Coordonnées Altitudes mini. 202 m — maxi. 362 m Superficie 10,88 km2 Bliesbruck (en allemand Bliesbrücken, et en francique lorrain Brigge) est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.

Géographie

Hydrographie

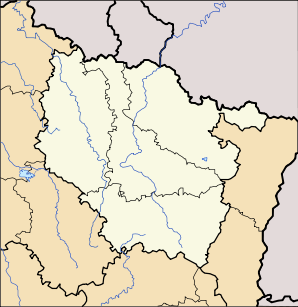

Carte représentant le bassin de la Blies.

Carte représentant le bassin de la Blies.

Bliesbruck est situé dans le bas de la carte, à l'endroit où la rivière rentre sur le territoire français.Bliesbruck est traversé d'est en ouest par la rivière appelée Blies, celle-ci prend sa source en Allemagne, pour se jeter dans la Sarre à Sarreguemines.

Par ailleurs, Bliesbruck est la seule commune française a posséder les deux rives de la Blies, la rive droite correspond au Petit-Côté du village.Au sein du village passe également un ruisseau affluent de la Blies, nommé Schlierbach, il traverse les rues du Château, Principale et de la Blies, avant de confluer avec la rivière

Topographie

Le village, bâti autour de la vallée de la Blies, est marqué par une basse altitude. La commune possède plusieurs collines notables. Les trois principales, toutes sur la rive gauche de la rivière, sont :

- la colline d’Hermeskappel, ou Kappel, assez excentrée du centre du village, contient le hameau bliesbruckois éponyme ;

- la colline de la Hard, également Hardt, est connue pour avoir abrité l'ancien château-fort de la vallée de la Blies, il fut dénommé la maison-forte des Chevaliers de Brücken, en référence à la famille gouvernant autrefois la région, ou das Alte Schloss (en allemand : « Le Vieux Château »), il fut détruit au XIVe siècle, par ailleurs une des rues contournant la Hard est nommée rue du Château, en référence à cet ancien édifice ;

- la colline dite die Roteberg, longée en partie par la rue des Vergers, ;

Forêts

Vue de la rivière Blies aux abords du village.

Vue de la rivière Blies aux abords du village.

Deux forêts sont situées sur le territoire communal de Bliesbruck.

L'une d'elles, la Haedewald (en francique lorrain : "Forêt des Bohèmiennes"), est un bois quasi intact et dense, il est situé sur les hauteurs de la colline d'Hermeskappel, c'est dans ces bois que la Schlierbach, traversant Bliesbruck, prend sa source.

L'autre forêt est nommée la Maywald, elle se trouve sur les hauteurs de la vallée de la Blies, au sud-ouest du centre du village, et non loin de la route menant à Blies-Ébersing, elle est plus clairsemée que la Haedewald, à cause des défrichement qu'elle a subi au Moyen-Âge.

On peut noter que ces deux bois sont traversés par la ligne de chemin de fer reliant Sarreguemines à Bitche et Haguenau.Administration

- Divisions internes

- "Bliesbruck Centre" ou Grand Côté

- le Petit-Côté situé après le pont sur la rive droite de la rivière

- le hameau d'Hermeskappel situé en hauteur par rapport au village

Administration municipale

Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité Joseph Weissend Odile Hensgen mars 1989 mars 1995 Maxime Kremer mars 1995 nos jours Jean-Luc Lutz Toutes les données ne sont pas encore connues. Démographie

Évolution démographique

(Source : INSEE[1])1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 903 918 867 965 915 984 1017 Nombre retenu à partir de 1968 : population sans doubles comptes Jumelage

Le jumelage entre Bliesbruck et Millery[2] est né sous l'impulsion de l'association France Résistance en 1946, dans le but d'aider à la reconstruction de la commune mosellane en ruines. Depuis ces deux localités ont gardé des liens permanents.

Ils ont, d'ailleurs, été ravivés lors de la Pentecôte de mai 2010, lorsque la délégation millerote, dont le maire, Marc Cliet, faisait partie, vint à Bliesbruck dans l'intérêt de sceller une amitié vieille depuis plus de 60 ans. Une plaque en métal forgé représentant les blasons de chaque communes, reliés par deux mains se joignant, a été offerte à Bliesbruck par Millery, le socle est gravé de l'inscription « Bliesbruck-Millery Une amitié faite pour durer »[3]

Une autre visite de ce genre devrait avoir lieu, cette fois à Millery, en 2012.

Toponymie

Le nom Bliesbruck, est une réduction du nom germanophone du village, qui est Bliesbrücken. Celui-ci signifie Ponts sur la Blies, en effet Brück,signifie "pont" en allemand et prend "-en" au pluriel. Il doit faire référence au fait que le pont reliant les deux principales parties du village à souvent était reconstruit, le premier ayant été un simple pont en bois, remplacé ensuite par un pont à voûtes, détruit à la Seconde Guerre mondiale, remplacé ensuite par un pont en bois par les français et américains, c'est seulement dans les années 1970s que le pont en arc actuel fut bâti.

La commune a souvent changé de dénomination, si bien que son premier nom connu, de 1131, est Blysebrucken, plus tard rallongé en Bruecken auf der Bliesz, puis raccourci à Bruck, francisé ensuite en Pons, pour revenir sous l'annexion allemande à un nom proche de celui d'origine, Bliesbrücken, qui sera francisé en 1919 au retour de la région à la France, pour donner le toponyme actuel. Toutefois, il conserve le nom primitif de Brigge en francique rhénan lorrain, dialecte très répandu en Moselle-est.Histoire

Période pré-romaine

D'après des objets en pierre taillée retrouvés dans le secteur du village, on affirme que la vallée de la Blies fut habitée par des hommes depuis avant l'appartenance de la région à la République romaine.

Plus tard, de nouveaux peuples s'installèrent dans la région, tels les Celtes, les Belges ou les Ligures. Grâce à ces rencontres entres ethnies, l'agriculture et l'élevage se développèrent, et les outils ne furent plus fabriqués en pierre mais en métaux, tels le fer et le bronze.

À la veille de la conquête des Gaules en 62 av. J-C, la région était apparemment peuplée par les Médiomatriques.Période gallo-romaine

Portion du Parc archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim comprenant les Thermes de Bliesbruck

Portion du Parc archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim comprenant les Thermes de Bliesbruck

Sous la République romaine et l'Empire romain, la région connu un essor phénoménal au sein de la province de Gaule Belgique. La commune des Steinfelder, correspond à l'emplacement actuel des fouilles archéologiques de Bliesbruck-Reinheim.

C'est a cette époque qu'est construite la voie romaine, venant de Brumath et aboutissant à Hermeskappel, elle traversait la Blies par un pont, détruit probablement par les crues de la rivière.

Les thermes de Bliesbruck, étaient un complexe thermal colossal pour sa situation en dehors des grandes agglomération romaines. Elles furent utilisées jusqu'au XVe siècle ap. J.-C., en tant qu'habitations.

La région était prospère, en effet la Blies étant très poissoneuse les habitants ne manquaient pas de nourriture. Or, la bourgade fit l'objet d'un abandon progressif depuis les Invasions Barbares. Après le IVe siècle, seules les thermes abritèrent encore de la population.

De la Période médiévale à la Révolution française

Au début du Moyen Âge, pour développer l'agriculture, les habitant durent déboiser une grande partie de la Maywald, située sur le territoire de l'actuel ban communal, autour de la route menant à Blies-Ébersing. Le seule témoignage de l'époque mérovingienne, est la découvertes de 4 tombes de guerriers de l'époque, accompagnés d'une épée en fer, d'un couteau, et d'une boucle de ceinture constituée d'argent et de laiton.

À l'époque féodale, au sein du Saint-Empire romain germanique, apparait le premier nom connu du village, Blysebrucken, il est rédigé sur un acte de donation de 1131, stipulant que le comte de Saarwerden, Frédéric Ier et son épouse léguaient une partie de leurs territoires dans la vallée de la Blies à l'abbaye de Wörschweiler, acte co-signé par Waltherus Ier de Brucken. En effet, la famille régnant alors sur le secteur est celle des chevaliers de Brucken. L'ancien château des Brucken, surnommé Das Alte Schloss, se situait sur la colline de la Hardt, colline surplombant la vallée de la Blies, d'où on pouvait surveiller la plupart des activités du village. En 1244, Waltherus III, céda de nouveau un territoire à l'abbaye.

Aux XIVe et XVe siècles, les seigneurs de Hombourg, de la Canner et de Raville possédaient certains droits sur le village. Un signe patibulaire, est érigé sur le territoire du village, grâce à l'autorisation donnée par Charles III, duc de Lorraine, demandée par Wirig, seigneur de Créhange.Jusqu'en 1286, la commune est placée dans le territoire de la Seigneurie de Bitche, c'est en 1302 qu'est officialisée sa fusion avec le Comté de Deux-Ponts, qui deviendra le Comté de Deux-Ponts-Bitche. En 1570 le duché de Lorraine ré-annexe la région, perdue quelques siècles auparavant lorsqu'il se nommait duché de Haute-Lotharingie. c'est 28ans avant cette annexion que le duché devint indépendant de l'empire.

En 1632, Antoinette-Élisabeth, comtesse de Créhange, apporte en dot, au magrave de Bade le territoire communal de Bliesbruck en plus de la seigneurie de Forbach. Les droit du territoire furent cédés par ce-dernier, à ces fils, mort sans descendance. En 1662, ces acquisitions sont offertes à Philippe Christophe Frédéric, comte de Hohen-Zollern, par l’intermédiaire de son épouse Marie-Sidonie, sœur des anciens possesseurs du lieu.

La guerre de Trente-Ans créa une énorme bouleversement social et politique au sein du village : destructions et pillages, population décimée, abandon de l'agriculture, de plus la Lorraine fut occupée par l'armée de Louis XIV. Dans les années 1670 la maison de la Leyen achète des droits sur la commune et ses environs aux comtes de Varsberg et de Hohenzollern ; le 3 septembre 1667 Gaspard de la Leyen, archevêque de Trèves, acquit la seigneurie de Forbach et l’ensemble des communes de la vallée de la Blies.

Suite au traité de Vienne en 1735, François III, empereur romain germanique et époux de l'archiduchesse d'Autriche, perdit son titre de duc de Lorraine, au profit de Stanislas Leszczynski, roi déchu de Pologne, à la mort duquel, en 1766, le duché sera rattaché à la France. Pendant ce temps, la Lorraine n'était pas régie par son duc, mais à M. de la Galaizière, représentant du roi de France. Celui-ci remis au point un grand nombre de lois n'étant plus en vigueur dans la vallée de la Blies.

De la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale

Après la révolution, la République française et le Saint-Empire, décidèrent de retracer les frontières les séparant, elles furent redessinées selon les tracées de la Blies et de la Sarre.

À la Restauration, la région Lorraine procéda a des projets de réaménagement. À Bliesbruck, la nécessité de construire un pont en pierre s'avéra urgente, en effet l'ancien pont en bois nécessitait trop souvent des réparations. Avec l'appui de Pierre Marte, maire de la commune, le conseil municipal fit construire un pont à arches, visibles sur des photo et dessins d'avant la Seconde Guerre mondiale, dont la construction fut achevée en 1822.

Après l'épidémie de choléra de 1814, les cimetière se vit trop étroit pour accueillir les 144 défunts de l'épidémie. On proposa d'en construire un plus grand non loin du presbytère, or il aurait privé le curé d'une partie de son jardin, le projet fut donc remit à 1838 à l'emplacement actuel du cimetière.

Vers 1860, l'agriculture s'est diversifiée, à cette époque on y cultivait le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le colza et les légumes secs. En 1863, la voie ferrée Sarreguemines-Bitche-Haguenau est en construction, elle passe relativement loin des habitations et ne dessert pas la commune, mais passe tout de même à l'intérieur des limites du village, elle est toujours en service aujourd'hui. Dès 1871 l'Alsace-Moselle actuelle est incluse à l'Allemagne, et cela jusqu'en 1918.

En 1875, une 2de voie de chemin de fer passant par Bliesbruck est en construction, celle-ci fait le parcours de Hombourg à Sarreguemines. Le plan cadastral de la commune a été modifié suite au passage de deux chemins de fer dans le village, une gare fut également construite pour la desserte ferroviaire de la commune, elle est une des seules bâtisses du village à avoir été épargnée par les bombardements du printemps 1944.

Dans les années 1920, l'apparition de la lampe à pétrole, de l'éclairage public, et des moteurs électriques, rendirent la vie des villageois beaucoup plus aisée, autant au niveau privé qu'au niveau professionnel, en effet, dans le domaine de l'agriculture, on eut de moins en moins besoins d'une main-d’œuvre traditionnelle.

De la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui

Lors de la Seconde Guerre mondiale, 90 % du village furent détruits, notamment l'église, par les bombardement américain, et l'ancien pont, par les allemands, seul quelques bâtiments, comme l'ancienne gare, furent épargnés. On dû procéder ensuite à la reconstruction : du pont, rebâti quelques mètres en aval du précédent, et de l'église (Voir : Section détaillée).

La reconstruction du village permis la création de nouvelles maison plus spacieuses et plus espacées, ce qui mena à l'agrandissement des limites de la commune. On procéda également au développement du hameau d'Hermeskappel, celui-ci ne contenait que quatre maisons en en 1939 pour plus d'une vingtaine aujourd'hui.

Il y eut également plusieurs projet d'amélioration des équipements, de forage, d'arrivée d'eau courante, et d'assainissement.

C'est dans les années 1960, que la voie ferrée Hombourg-Sarreguemines, cessa d'accueillir les trains, elle n'accueillais d'ailleurs plus que les convois de marchandises depuis plusieurs années, l'automobile ayant pris le dessus sur les transport ferroviaires dans la vie quotidienne des habitants de la région. C'est dans le milieu des années 2000, que cette voie ferrée à l'abandon, connut une renaissance, en effet, elle fut reprise en totalité par une piste cyclable d'une trentaine de kilomètres.

On note, qu'une autre piste cyclable allemande longe également la Blies, partant de Habkirchen, quartier de Mandelbachtal, pour finir au Petit-Côté de Bliesbruck.Entre le XXe siècle et aujourd'hui, 2 grand lotissements on prit naissance dans la commune. Le premier est un amas de terrains à bâtir, il comprend presque la moitié du Petit-Côté, il prend naissance après le cimetière, et se prolonge vers l'ouest du village et sur les hauteurs de la colline. Le second, se situe sur la zone comprise entre l'ancienne gare, et le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim.

Lieux notables

Sites archéologiques et touristique & curiosités diverses

- Thermes de Bliesbruck, Ie siècle ;

- Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, rue Robert-Schuman, 1991 : la structure muséale des Thermes a été conçue par Frédéric Jung et Gilbert Long pour abriter les vestiges archéologiques découverts sur le site ; six portiques en lamellé-collé supportent la toiture et les passerelles qui surplombent les fouilles ; mêlant bois, acier et béton, l'architecture s'inspire des séchoirs traditionnels[4]. Le site est l'objet de campagnes de fouilles et de recherches. Les thermes publics présentés sous leur pavillon muséal et le quartier artisanal ouest constituent un parcours muséographique qui révèle la vie quotidienne des habitants. Une boulangerie et poterie reconstituées abritent des animations[5].

- Ancienne gare, rue de la Gare

- Ermitage et chapelle de Hermeskappel XVIIe siècle, restaurée.

- Ancien moulin et sa cheminée, rue Principale, entrée du village, Moyen-Âge

Sites religieux

- Église Sainte-Catherine[6], rue Principale

- Cimetière, rue Pasteur

L'église originelle

On sait peu de chose sur cet édifice, qui a probablement été la première église de la paroisse de Bliesbruck.

Le monument fut construit antérieurement à la guerre de Trente Ans, et, suite aux endommagements de l'édifice, commis pendant ces batailles, le curé de Bliesbruck de 1667 à 1708, Mgr Jean-Nicolas Molitor, demanda, en vain, aux décimateurs de réparer le bâtiment. Il en référera donc à M. de la Goupillière, conseiller de Louis XIV et gouverneur de la province de la Sarre à l'époque.

La vieille église du XVIIIe siècle

Les décennies suivant la guerre de Trente Ans, le nombre d'habitants du village tripla : environ 200 hab. en 1698 pour environ 550 hab. en 1766 ; la 1re église devint donc trop exiguë.

Mgr Jean-Pierre Schaultz, curé de l'époque (de 1724 à 1774), fit construire un nouvel édifice dans un style roman, mais sans transept.

La construction dura de 1772 à 1773, on la fit bâtir à l'emplacement exact de l'ancienne église. L'accès au cimetière fut alors interdit aux villageois, à cause des travaux, et les défunts furent, pendant ces deux ans, inhumés à Reinheim ou à Habkirchen.

En 1944, l'église est détruite par les bombardements américains, seul le clochet subsistera. Aujourd'hui l'édifice à totalement disparu de la surface, or il reste des vestiges en sous-sol.

L'église Sainte-Catherine, actuellement

La seconde église fut totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la reconstruire on engagea des maçons italiens.

Mais à cette époque, deux opinions publiques s'opposaient : certaines personnes souhaitaient la déplacer sur la rive gauche de la Blies, d'autre désiraient la reconstruire à l'emplacement des deux précédents édifices, c'est-à-dire sur la rive droite (Petit-Côté). L'abbé Schowing, qui était le curé pendant cette période, dirigea une demande pour que l'église soit rebâtie au Petit-Côté.

Malgré cette lettre et l'appui de la Préfecture, le Conseil Municipal décida, en 1948, de bâtir le nouvel édifice dans le secteur principal du village, c'est-à-dire sur la rive gauche, juste en face de la mairie.Mais c'est seulement le 18 août 1957 que Mgr Heintz, 103e évêque du diocèse, vint présider la pose de la première pierre de l'église.

Cette dernière présente un style moderne, complètement en pierre, l'édifice principal étant basé sur un plan rectangulaire, et la tour, servant de clocher, est elle construite sur un plan carré. On peut également noter la présence de la morgue du village, située derrière l'édifice.

La consécration eut enfin lieu le 15 novembre 1959, par Mgr Schmitt, 104e évêque de Metz.

Dans les années 2000, l'église subit quelques modifications extérieures mineures, tout comme ses abords immédiats.

Lieux d'enseignement

- École primaire, rue Principale

- École maternelle, rue Principale

Équipements sportifs

- Terrain de football, rue de la Blies

- Terrain de tennis, rue Principale

- Terrain de pétanque, rue de la Hard

Parc, square, aire de jeux

- Aire de jeux, rue Sainte-Catherine

- Aire de jeux, rue de la Gare

Équipements administratifs et communautaires

- Mairie, rue de Millery

- Poste-Boulangerie, rue Principale

- Banque Crédit-Mutuel, rue du Château

- Foyer communal, rue Principale

- Bibliothèque, rue Principale

Évènements culturels annuels

- Le feu d'artifice du Nouvel An

- Les crécelles de Pâques

- La fête foraine et le feu d'artifice du 14 juillet

- La fête du Petit-Côté, fête de 2 jours, et brocante (Marché aux puces) tout au long de la journée du dimanche, le 1er ou 2e week-end d'août

- La fête de la Kirb, petite fête foraine ayant lieu le 1er ou 2e week-end d'octobre

Personnalités liées à la commune

- Céleste Lett, maire de Sarreguemines, et député français.

Notes et références

- Bliesbruck sur le site de l’Insee

- Grillon de Bliesbruck, no 51, septembre 2010.

- Les deux blasons unis au foyer communal de Bliesbruck

- Brochure du programme Constellation, « En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz », 136 p., Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim, p. 104.

- Tourisme en Moselle — Parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim

- http://www.bliesbruck.com/hc_eglise.php#

Liens externes

Catégorie :- Commune de la Moselle

Wikimedia Foundation. 2010.