- Fosse Barrois

-

Fosse Charles Barrois

Vue aérienne de la fosse Barrois (au premier plan) et se son lavoir (en arrière plan).Puits Barrois n° 1 Coordonnées [BRGM 1] Début du fonçage 1927 Mise en service 1931 Profondeur 468 mètres Étages des accrochages 200, 290, 311, 366 et 421 mètres Arrêt 30 juin 1984 Remblaiement ou serrement 1985 Puits Barrois n° 2 Coordonnées [BRGM 2] Début du fonçage 1928 Mise en service 1931 Profondeur 549 mètres Étages des accrochages 200, 290, 310, 367, 420 et 502 mètres Arrêt 30 juin 1984 Remblaiement ou serrement 1985 Administration Pays France Région Nord-Pas-de-Calais Département Nord Commune Pecquencourt Caractéristiques Compagnie Compagnie des mines d'Aniche Groupe Groupe de Douai Unité de production UP de Douai Secteur Secteur Est Siège Siège Barrois Ressources Houille modifier

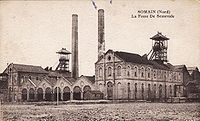

La fosse Barrois ou Charles Barrois de la Compagnie des mines d'Aniche est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Pecquencourt. La fosse est baptisée en l'honneur du géologue Charles Barrois. Les puits sont commencés en 1927 et 1928. La fosse commence à produire en 1931, il s'agit de la dernière fosse construite par la Compagnie des mines d'Aniche, mais aussi de la dernière à fermer. Des cités, des écoles et une église sont construits à proximité de la fosse.

La Compagnie des mines d'Aniche est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Douai. Grâce au diamètre de ses puits de 5,10 mètres, et se position centrale au nord de la concession, la fosse est choisie une dizaine d'années plus tard pour devenir, avec les fosses Gayant et no 9 de l'Escarpelle, les sièges de concentration du Groupe de Douai. La tour du puits Barrois no 1 est construite par dessus l'ancien chevalement en 1957, celle du puits Barrois no 2 cinq ans plus tard. La fosse Lemay est concentrée en 1964, la fosse Bonnel l'année suivante.

Un nouvel étage est préparé à partir de 1969, et commence à être exploité en 1972. En 1978, suite à la fermeture de la concentration Gayant, la fosse Déjardin est concentrée sur la fosse Barrois. La production est réduite dans les années 1980. La fosse ferme le 30 juin 1984, les puits de la concentration sont remblayés en 1985. Le lavoir continue de fonctionner jusque la fin de la décennie en retraitant les terrils aux alentours. Les tours d'extraction sont détruites en juin et juillet 1991.

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise les têtes des puits Barrois nos 1 et 2. Les seuls bâtiments subsistants sont le logement du concierge, les bureaux, et les ateliers. Les cités ont été rénovées. Les terrils cavaliers nos 250, 253 et 256 sont des sentiers de promenade, le terril no 143A une zone naturelle protégée, comme le terril no 143, qui accueille en plus une station d'épuration expérimentale. Une zone industrielle est en préparation sur le carreau de fosse en 2010 et 2011.

Sommaire

La fosse

Après la mise en service de la fosse Delloye en 1927[A 1], la Compagnie des mines d'Aniche décide d'ouvrir une fosse dans une partie encore non exploitée du gisement, à Pecquencourt, près de Montigny-en-Ostrevent, à 2 350 mètres à l'ouest-nord-ouest[note 1] de la fosse Lemay, et à 2 245 mètres à l'est-sud-est[note 1] de la fosse Bonnel.

Fonçage

La fosse Barrois est commencée en 1927, elle est nommée en l'honneur de Charles Barrois, un géologue célèbre[A 2]. Le puits no 1 a un diamètre de 5,10 mètres. Le cuvelage est en fonte de 2,84 à 99,34 mètres. Le terrain houiller a été atteint à 150,90 mètres[Y 1].

Le fonçage du puits Barrois no 2 débute en 1928 au même diamètre[A 2], à 55 mètres à l'ouest[note 1] du premier puits. Le cuvelage est en fonte de 2,93 à 99,44 mètres. Le terrain houiller a été atteint à 151,20 mètres[Y 1].

Exploitation

L'extraction commence en 1931, le puits no 1 est entrée d'air, le puits no 2 retour d'air[A 2]. La Compagnie des mines d'Aniche est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe de Douai.

Siège de concentration

En 1957, une tour d'extraction en béton armé haute de 53,40 mètres est mise en place par dessus le chevalement métallique du puits no 1. Le chevalement n'est pas démoli, juste amputé de sa toiture. Le puits no 2 est équipé de manière identique en 1962. Cette année, les fosses Bonnel et Lemay sont reliées entre elles par une bowette longue de 1 450 mètres, à la profondeur de 286 mètres. La fosse Bonnel est concentrée deux ans plus tard, et la fosse Lemay en 1965[B 1].

Dès 1969 des travaux sont entrepris à la concentration Barrois dans le but de préparer le futur étage d'extraction à la profondeur de 476 mètres. À partir de l'étage de 396 mètres, la côte de 476 mètres a été atteinte en deux point. À la fosse Bonnel, par le raval du puits no 1. Le tronçon est équipé en bure pour le creusement des bowettes de l'étage futur. Sa mise en service a eu lieu lors de la seconde quinzaine de janvier 1969. À la fosse Barrois, un bure de 80 mètres a été foncé, et équipé dans le courant d'octobre 1968, les cages ont été installées en novembre. Les bowetteurs ont ensuite attaqué la liaison Barrois-Bonnel. Cette bowette est destinée à être une véritable dorsale de l'étage futur[R 1]. Des bowettes partant en direction des chantiers d'exploitation vont se greffer dessus. Elle a été creusée en majeure partie par les ouvriers de Barrois. la tranche d'exploitation actuelle et la précédente ont 55 mètres de relevée. La future relevée d'étage atteindra 80 mètres. Les tailles seront par conséquent plus longues et leur capacité journalière de production augmentera. Pour l'extraction de toutes les ressources du nouvel étage, estimées à six millions de tonnes, le puits Barrois no 2 est approfondi de 140 mètres, compte tenu du bouniou nécessaire pour la boucle du câble d'équilibre, et pour les dispositifs de tension des câbles-guides. Cette opération doit être terminée pour le 1er juillet 1972, date à laquelle le charbon va remonter de la première taille ouverte à ce nouvel étage[R 1].

Lorsque la fosse Gayant à Waziers ferme le 31 mars 1978, la fosse Déjardin est concentrée sur la fosse Barrois, et la production remonte par le puits Barrois no 2. La production baisse d'années en années[B 1].

La fosse Barrois ferme le 30 juin 1984, après avoir produit 19 000 000 tonnes. Les puits, ainsi que ceux des fosses Lemay[Y 2], Bonnel[Y 3] et Déjardin[Y 4], sont remblayés en 1985[Y 1],[1]. Les tours sont dynamitées en juin et en juillet 1991.

Reconversion

Au début du XXIe siècle, Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année[2].

Le lavoir

Un nouveau lavoir est mis en service en 1964. Il permet de traiter tous les charbons maigres du Groupe de Douai, dont le diamètre est supérieur à vingt millimètres. Les calibres inférieurs sont traités aux Usines de La Renaissance à Somain[B 1].

Les terrils

L'exploitation de la fosse puis de la concentration Barrois a donné lieu à la formation de deux terrils. Lors de la construction de la fosse, ce sont trois terrils cavaliers qui ont été créés pour faire passer les voies ferrées en hauteur[3].

Terril no 143, Germinies Sud

Le terril no 143, situé à Pecquencourt, est un immense terril tabulaire alimenté par la fosse Barrois, puis indirectement par les autres fosses de la concentration, Lemay, Bonnel, et Déjardin. Entièrement boisé, le site sert en partie de station d'épuration expérimentale.

Terril no 143A, Germinies Nord

Le terril no 143A, situé à Flines-les-Raches et Marchiennes, est un immense terril tabulaire alimenté par la fosse Barrois des mines d'Aniche, puis indirectement par les autres fosses de la concentration, Lemay, Bonnel, et Déjardin. Le site est intégralement préservé et est devenu une réserve naturelle. Il comporte une autre dénomination du terril Germinies Sud puisqu'il a été établi au delà de la Scarpe, il s'agit donc d'un autre terril.

Terril no 250, Cavalier de Bonnel à Barrois

Le terril no 250, situé à Lallaing, est un terril cavalier exploité, qui reliait la fosse Bonnel à la fosse Barrois.

Terril no 253, Cavalier Barrois Lemay

Le terril no 253, situé à Pecquencourt, est le terril cavalier reliant la fosse Barrois à la fosse Lemay. En grande partie exploité, il ne subsiste que dans l'enceinte du stade de Pecquencourt, bien qu'il soit possible de le suivre au niveau du sol entre les deux fosses.

Terril no 256, Cavalier Triangle Barrois

Le terril no 256, situé à Pecquencourt, est un terril cavalier raccordant la fosse Barrois et la ligne Somain - Douai (Nord) aux terrils nos 143 et 143A, Germinies Sud et Germinies Nord.

Les cités

Les cités de la fosse Barrois sont construites à Pecquencourt et à Montigny-en-Ostrevent. La Compagnie a construit des habitations que l'on peut retrouver dans ses autres cités. Après la Nationalisation, des habitations ont également été construites.

L'église Saint-Charles

L'église Saint-Charles, baptisée en l'honneur de Charles Barrois, comme la fosse, a été construite en 1935 pour la communauté polonaise. Un clocher devait initialement être bâti sur la droite de l'édifice, mais ne l'a pas été par crainte des affaissements miniers.

-

Détail d'un motif en briques.

Les écoles

Des écoles ont été bâties près de l'église.

Notes et références

- Notes

- Les distances sont mesurées grâce à Google Earth. Dans le cas de puits, la distance est mesurée d'axe en axe, et arrondie à la dizaine de mètres la plus proche. Les têtes de puits matérialisées permettent de retrouver l'emplacement du puits sur une vue aérienne.

- Références

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Barrois des mines d'Aniche », http://minesdunord.fr/

- [PDF] Bureau de recherches géologiques et minières, « Article 93 du Code minier - Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l’arrêté du 2 avril 2008 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM - Têtes de puits matérialisées et non matérialisées dans le Nord-Pas-de-Calais », http://dpsm.brgm.fr/,  2008

- Liste des terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, fournie par la Mission Bassin Minier, voir Terrils du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

- Références aux fiches du BRGM

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome I, 1991

- Dubois et Minot 1991, p. 64

- Dubois et Minot 1991, p. 66

- Références à Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Tome II, 1992

- Références au magazine Relais

- « Le siège Barrois prépare son changement d'étage », dans Relais, Charbonnages de France, no 2, février 1969, p. 17

- Références aux dossiers concernant la renonciation à la concession d'Aniche par Charbonnages de France

- Renonciation, Puits Barrois nos 1 et 2

- Renonciation, Puits Lemay nos 1 et 2

- Renonciation, Puits Bonnel nos 1 et 2

- Renonciation, Puits Déjardin nos 1 et 2

Voir aussi

Articles connexes

- Compagnie des mines d'Aniche

- Groupe de Douai

Liens externes

- (fr) Jean-Louis Huot, « Mines du Nord-Pas-de-Calais - La fosse Barrois des mines d'Aniche », http://minesdunord.fr/

Bibliographie

: Ouvrage utilisé comme source pour la rédaction de cet article

: Ouvrage utilisé comme source pour la rédaction de cet article- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : Des origines à 1939-45, t. I, 1991, 176 p., p. 64-66

- Guy Dubois et Jean-Marie Minot, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais : De 1946 à 1992, t. II, 1992

- Charbonnages de France, Renonciation à la concession d'Aniche

Catégories :- Portail:Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais/Articles liés

- Compagnie des mines d'Aniche

Wikimedia Foundation. 2010.