- Complot du 20 juillet 1944

-

« Opération Valkyrie » redirige ici. Pour les autres significations de « Valkyrie », voir Valkyrie (homonymie). Le complot du 20 juillet 1944 est l’événement le plus marquant de la Résistance allemande au nazisme.

Il fut essentiellement planifié par des militaires souhaitant le renversement du régime nazi afin de pouvoir négocier la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le complot comprenait deux étapes étroitement imbriquées. La première phase consistait en l’assassinat d’Adolf Hitler ; la seconde en la prise du pouvoir et la mise en place d’un nouveau régime, en détournant de son objectif le plan d’urgence établi par les nazis, l’Opération Walkyrie, prévu pour permettre à l’armée de réprimer une insurrection.

La première phase du complot échoua. Si la bombe placée par le colonel Claus von Stauffenberg dans une des salles du Wolfsschanze explosa, le Führer ne fut que légèrement blessé. L’incertitude sur le sort de Hitler et l’impréparation des conjurés, retardèrent en outre le lancement du coup d’État. Ce retard, combiné à l’annonce de la survie du Führer permirent à ses partisans de faire échouer le complot.

L’échec du complot fut suivi par une répression particulièrement féroce, accrut le rôle de Heinrich Himmler et renforça la méfiance de Hitler à l’égard du corps des officiers, à l’exception de ceux de la SS.

Sommaire

Antécédents

Les premiers plans pour renverser Adolf Hitler, sont échafaudés en août-septembre 1938 au moment de la crise des Sudètes par un groupe de militaires et de civils, qui approuve le projet de dépeçage de la Tchécoslovaquie, mais estime que Hitler prend des risques inconsidérés. Parmi les comploteurs issus des forces armées, on trouve le chef d’état-major de l’armée de terre, Franz Halder, son prédécesseur Ludwig Beck, le commandant de la zone militaire de Berlin, Erwin von Witzleben, le chef de l’Abwehr, Wilhelm Canaris, et l’un de ses officiers, le lieutenant-colonel Hans Oster. Les participants civils au projet sont notamment l’ancien maire de Leipzig, Carl Friedrich Goerdeler, l’ancien ministre de l’économie Hjalmar Schacht et de hauts fonctionnaires comme Ernst von Weizsäcker, Adam von Trott zu Solz ou Hans Bernd Gisevius. Les accords de Munich, qui permettent de démembrer l’État tchécoslovaque sans conflit et constituent un réel succès diplomatique pour le Führer, mettent fin aux velléités putschistes[1].

La décision d’envahir la Pologne épouvante les conservateurs qui avaient comploté pendant la crise de Munich. « Ils essayèrent d’établir des contacts avec les gouvernements britannique et français, mais leurs messages étaient contradictoires […] et ils ne furent pas vraiment pris au sérieux. » Pour la seconde fois, une tentative de résistance à l’expansionnisme nazi est tuée dans l’œuf[2].

Les atrocités commises sur le front de l’Est, dont l’extermination des Juifs suscitent l’indignation et relancent l’idée d’un renversement de Hitler[3]. En mars 1942, un groupe d’opposants ayant participé aux projets avortés de 1938 et 1939, se réunit à Berlin et décide de ne rien décider, « les perspectives [de succès] étant encore réduites[4]. » La volonté de renverser Hitler est partagée par les membres du cercle de Kreisau réunis autour du comte Helmuth James von Moltke, qui écartent l’idée d’un attentat contre Hitler, essentiellement pour des raisons religieuses ; en revanche un groupe de militaires, animé par Henning von Tresckow estime qu’il faut tuer le Führer pour renverser le régime, conviction qui se renforce avec la reddition des forces allemandes à Stalingrad[5]. Après celle-ci, le général Friedrich Olbricht, assure la coordination des conjurés et prépare le terrain en vue d’un coup d’État prévu pour mars 1943[6].

Diverses tentatives ont lieu début 1943. Mi-février, les généraux Hubert Lanz et Hans Speidel projettent d’arrêter Hitler lors de sa visite au quartier général du groupe d’armées B, mais celle-ci est annulée[6]. Lors de la visite du Führer au quartier général du groupe d’armées Centre à Smolensk[7], le 13 mars 1943, Tresckow[N 1], place des explosifs qui lui ont été transmis par l’amiral Canaris dans l’avion utilisé par Hitler pour se déplacer entre ses quartiers généraux de campagne[N 2] ; la bombe, « déguisée en paquet contenant deux bouteilles de cognac », n’explose pas, le détonateur n’ayant pas fonctionné en raison des très basses températures dans la soute à haute altitude[5],[N 3]. Quelques jours plus tard, le 21 mars 1943, un autre officier Rudolf-Christoph von Gersdorff tente un attentat-suicide, lors d’une exposition d’armements soviétiques capturés ; Hitler ne fait qu’y passer en trombe et cette tentative échoue elle aussi[8],[N 4].

La dégradation de la situation militaire s’accélérant, Goerdeler, toujours convaincu de pouvoir négocier la paix avec les Alliés, malgré la reddition sans conditions prévue lors de la Conférence de Casablanca, presse les militaires d’agir à nouveau. Cette nécessité devient d’autant plus impérieuse que les conjurés, civils ou militaires, ont attiré l’attention de la Gestapo : Oster et Dietrich Bonhoeffer sont arrêtés au printemps 1943, Moltke en janvier 1944[9].

Conjurés

Le groupe qui prépare l’opération qui va déboucher sur l’attentat du 20 juillet 1944 et le déclenchement de l’opération Walkyrie comporte diverses composantes. Les participants au projet de coup d’État de 1938, comme Ludwig Beck et Carl Friedrich Goerdeler, des membres du cercle de Kreisau, et des militaires qui ont rejoint la Résistance allemande au nazisme au fil des ans, parmi lesquels Henning von Tresckow, opposant au régime nazi depuis 1941, qui a entraîné dans son sillage des officiers comme Fabian von Schlabrendorff et Rudolf-Christoph von Gersdorff[10], et le général Friedrich Olbricht, recruté par Hans Oster au printemps 1943[11], commandant des troupes de réserve de Berlin, sous les ordres de Friedrich Fromm[12]. Celui-ci, mis au courant du projet, choisit une position attentiste, et ne soutient ni ne dénonce les conjurés[12].

À la fin de l’été 1943, le groupe est rejoint par un nouveau venu, le lieutenant-colonel von Stauffenberg, qui joue rapidement un rôle central[12]. Grièvement blessé en Afrique du Nord, où il a perdu un œil, la main droite, l’annulaire et l’auriculaire de la main gauche, Stauffenberg rejoint les comploteurs en raison de la défaite qui s’annonce, mais aussi et surtout, en réaction aux « atrocités commises par les SS sur et derrière le front de l’Est contre les Slaves et les Juifs »[12].

Lors de leur interrogatoires, ou dans leurs écrits antérieurs, les conjurés clament cependant leur antisémitisme, s'opposant aux persécutions, non dans leur principe, mais dans leurs modalités et dans leur ampleur: ainsi, par exemple, les frères de Von Stauffenberg, Alexandre et Berthold, ont déclaré qu'il était nécessaire à leurs yeux de traiter la question juive de manière moins "exagérée", selon leur propre terme, mais selon les principes raciaux du national-socialisme[13].

Au sein des conjurés, non seulement on compte des antisémites convaincus, mais aussi des hommes qui ont fait leur carrière au sein de l’appareil répressif nazi, comme le comte Wolf Heinrich von Helldorf, président de la police de Berlin ou Arthur Nebe, ancien commandant de l’Einsatzgruppe B[5] et chef de la Kripo. En revanche, les comploteurs ont échoué à rallier des militaires du plus haut grade[N 5], et connus de la population : approché, au cours de l’été 1943, par von Gersdorff, le Generalfeldmarschall von Manstein lui répond que « les feld-maréchaux prussiens ne se mutinent pas », et le Generalfeldmarschall von Kluge adopte une attitude ambigüe et une position attentiste[14]. Erwin Rommel est vraisemblablement mis au courant du projet de coup d’État, mais pas de celui d’assassinat, par Caesar von Hofacker, lors de la visite de ce dernier à son quartier général de La Roche Guyon[15], le 9 juillet 1944[16]. Convaincu de « pouvoir ramener Hitler à la raison en l’incitant à cesser les hostilités sur le front de l’ouest[17] », Rommel ne s’engage pas[N 6].Préparatifs

Organisation

« Il faut que l’attentat contre Hitler ait lieu à tout prix. S’il ne devait pas réussir, il faut quand même tenter le coup d’État. Car il ne s’agit pas seulement de l’effet politique, il faut que la résistance allemande, aux yeux du monde et de l’Histoire, ait risqué son sang pour un coup décisif. Tout le reste est indifférent »

— Henning von Tresckow à Stauffenberg, juillet 1944[18].

Au cours de l’automne 1943, le général von Tresckow et le colonel von Stauffenberg examinent les différentes possibilités d’assassiner Hitler et la manière de prendre le pouvoir[19]. Ils décident de remanier le plan connu sous le nom de code Walkyrie, élaboré par le général Olbricht et approuvé par Hitler : ce plan, initialement conçu pour mobiliser l’armée de réserve contre des troubles intérieurs causés par des « subversifs antinazis », est transformé afin de pouvoir être lancé contre des putschistes au sein du parti nazi, « une clique sans scrupule de chefs du parti non-combattants qui a essayé d’exploiter la situation pour donner un coup de poignard dans le dos au front profondément engagé et de s’emparer du pouvoir à des fins intéressées[19]. » Le 1er juillet 1944, von Stauffenberg est promu colonel et devient le chef d’état-major du général Fromm. Les conjurés disposent enfin d’un homme qui a la ferme volonté d’assassiner Adolf Hitler et qui peut l’approcher lors des réunions au Wolfsschanze ; même si Stauffenberg doute de l’utilité d’éliminer physiquement le Führer, convaincu qu’il n’y a plus aucun espoir de parvenir à un réglement négocié, il est prêt à aller jusqu’au bout[18].

En vertu de sa nouvelle fonction, Stauffenberg, muni d’explosifs, participe, le 6 juillet 1944, à une réunion au Berghof, mais il ne dispose d’aucune occasion de déclencher l’engin ; une nouvelle tentative échoue le 11 juillet 1944, en raison de l’absence de Himmler, dont la majorité des conjurés estime l’élimination indispensable à la réussite du coup d’État ; l’occasion est à nouveau manquée le 15 juillet 1944 au Wolfsschanze, et le déclenchement de l’opération Walkyrie par le général Friedrich Olbricht est présenté comme un exercice[20].

Gouvernement provisoire

«Des années de discussions et de prises de contact n’ont pas pu aboutir à un accord complet sur la composition et le programme d’un futur gouvernement », à la veille du 20 juillet 1944, un équipe est constituée pour assurer le fonctionnement de l’État après le putsch :

- Generaloberst Ludwig Beck : Président du Reich

- Carl Friedrich Goerdeler (DNVP) : Chancelier

- Wilhelm Leuschner (SPD) : Vice-chancelier

- Général Friedrich Olbricht ou Erich Hoepner : Ministère de la Guerre avec von Stauffenberg comme Secrétaire d’État

- Julius Leber (SPD) : Ministère de l’Intérieur

- Friedrich Werner von der Schulenburg ou Ulrich von Hassell : Ministère des Affaires étrangères

- Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben : commandant en chef des forces armées[21].

Attentat

Le 20 juillet 1944, von Stauffenberg et son aide de camp l’Oberleutnant Werner von Haeften prennent l’avion vers le quartier-général de Hitler, le Wolfsschanze à Rastenburg[18] en compagnie du général Helmuth Stieff[22]. À 11 h 30, il participe, durant trois quart d’heure à une réunion de préparation dirigée par Wilhelm Keitel ; à la fin de celle-ci, vers 12 h 15, il demande à se rafraîchir et à changer de chemise, ce qui n’a rien d’étonnant vu la chaleur[22]. Rejoint dans les toilettes par von Haeften, il n’a le temps, compte tenu de son handicap, d’amorcer que l’une des deux bombes[18] ; de plus, il est interrompu dans ses préparatifs par l’aide de camp de Keitel, Ernst John von Freyend[23], qui l’avertit d’un appel téléphonique du général Erich Fellgiebel, responsable des communications du commandement suprême de la Wehrmacht et chargé d’empêcher, après l’attentat, toute communication vers l’extérieur[22]. Stauffenberg place l’explosif amorcé dans sa mallette, et remet l’autre à von Haeften[18],[N 7].

Les réunions se tenaient généralement dans l’abri bétonné. Ce jour-là, Hitler décida que le rapport aurait lieu dans un baraquement dont plusieurs des parois étaient en bois, ce qui lui sauvera la vie.

Stauffenberg rejoint la réunion avec Hitler, pendant l’exposé du général Adolf Heusinger[23] ; en raison de sa surdité partielle, et à sa demande, il est placé à la droite du Führer et à sa proximité[24]. Il place sa mallette près de la grande table sur laquelle sont posées les cartes que consulte Hitler, contre la chaise sur laquelle ce dernier était assis[N 8], puis quitte la réunion en prétextant un appel téléphonique[18].

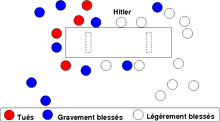

Au moment où Stauffenberg quitte la réunion, 24 personnes sont présentes dans le baraquement. Le dos tourné à la porte, Hitler est accoudé au centre de la table, le menton dans la main ; à sa droite, le Generalleutnant Adolf Heusinger, chef des opérations de l’état-major de l’armée de terre et adjoint du chef d’état-major et le colonel Heinz Brandt, adjoint de Heusinger, derrière lesquels se tient le général Günther Korten, chef de l’état-major de la Luftwaffe ; toujours à la droite du Führer mais un peu plus éloignés de la table, on trouve le général Karl-Heinrich Bodenschatz, officier de liaison du commandant en chef de la Luftwaffe et le général Walter Buhle, membre de l’état-major de l’armée de terre à l’OKW. Sur le petit côté de la table (à la gauche de l’image), se succèdent le lieutenant général Rudolf Schmundt, aide de camp en chef de la Wehrmacht auprès de Hitler et chef de la section du personnel de l’armée de terre, le lieutenant-colonel Heinrich Borgmann, aide de camp de Hitler et, au coin de la table, l’un des deux sténographes, Heinrich Berger ; derrière eux, et près de l’une des deux fenêtres le lieutenant-colonel Heinz Waizenegger, aide de camp de Keitel et le Vice-amiral Karl-Jesco von Puttkamer, aide de camp de la Kriegsmarine auprès de Hitler. Du côté opposé au Führer ont pris place le capitaine de vaisseau Heinz Assmann, officier d’état-major de la Kriegsmarine, le lieutenant-colonel Ernst John von Freyend, aide de camp de Keitel, le Generalmajor Walter Scherff, conseiller personnel de Hitler pour l’histoire de la seconde guerre mondiale, le Contre-amiral Hans-Erich Voss, officier de liaison du commandant suprême de la Kriegsmarine, Otto Günsche, SS-Hauptsturmführer et aide de camp de Hitler et, sur le coin, le second sténographe, Heinz Buccholz. À la gauche du Führer on trouve le Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef d’état-major des forces armées, le Generaloberst Alfred Jodl, chef du bureau opérations de l’état-major de la Wehrmacht, le général Walter Warlimont, adjoint du chef d’état-major de la Wehrmacht et Franz Edler von Sonnleithner, représentant du ministère des Affaires étrangères. Dans le coin inférieur droit de l’image, se situent (de gauche à droite), le colonel Nicolaus von Below, aide de camp de la Luftwaffe, le major Herbert Büchs, aide de camp de Jodl et le SS-Gruppenführer Hermann Fegelein, officier de liaison de la Waffen-SS[25].

Une fois Stauffenberg sorti, Hitler se lève, traverse la pièce et vient se placer devant une grande carte murale. Vers 12 h 45, au centre des aides de camp, Stauffenberg, von Haeften et Fellgiebel entendent une explosion assourdissante[26] ; Stauffenberg et von Haeften prennent ensuite une voiture pour gagner le terrain d’aviation afin de rejoindre Berlin. Pendant le trajet, von Haeften se débarrasse du second engin explosif, non amorcé ; les deux conjurés réussissent à circonvenir le dispositif de garde et à s’envoler pour la capitale, à 13 h 15 : ils sont « fermement convaincus que nul n’avait pu survivre à l’explosion [et] que Hitler était mort[26]. »

Les parois en bois cèdent et plusieurs victimes furent projetées à l’extérieur.

Tentative de coup d’État

À Berlin, les conjurés sont avertis d’un message, plutôt vague, envoyé par Erich Fellgiebel au général Fritz Thiele, juste avant le décollage de l’appareil transportant le colonel von Stauffenberg et von Haeften : il s’est passé quelque chose de terrible au Wolfsschanze mais Adolf Hitler est toujours vivant[27]. Dans l’attente de nouvelles précises et définitives, Olbricht décide de ne pas lancer le coup d’État[28]. Lors de leur arrivée à l’aérodrome de Tempelhof, entre 14 h 45 et 15 h 15, von Stauffenberg et von Haeften se retrouvent seuls, personne ne les y attendant : von Haeften téléphone aux conjurés réunis au Bendlerblock et déclare que Hitler était mort[29]. Cette nouvelle est confirmée par Stauffenberg lors de son arrivée au quartier général, vers 16 h 30 ; sur la base de ces nouvelles informations, Olbricht demande à Fromm de donner l’ordre de déclencher l’opération Walkyrie, mais celui-ci refuse, ayant été averti vers 16 heures par Wilhelm Keitel de l’échec de la tentative d’assassinat[29]. Passant outre, le chef d’état-major de Fromm, Albrecht Mertz von Quirnheim lance l’action « en adressant aux commandants militaires régionaux un message câblé qui commence par ces mots : le Führer, Adolf Hitler, est mort[29]. » Au fur et à mesure des heures, les principaux conjurés se retrouvent au Bendlerblock : Ludwig Beck et Olbricht y sont rejoints par d’autres acteurs importants : vers 16 h 30, Erich Hoepner arrive en civil, son uniforme dans sa mallette, suivi vers 20 heures par Witzleben qui déclare d’emblée : « Quel beau gâchis[30]. »

À Paris, le général von Stülpnagel, commandant militaire de la France occupée, fait arrêter un millier d’officiers de la SS, dont Karl Oberg et Helmut Knochen[31].

Échec

Si la bombe a bel et bien explosé, Hitler ne souffre que d’une blessure à la main droite et de brûlures sur le corps. Toutes les lignes de communication n’ont pas été coupées : la nouvelle de la survie du Führer parvient donc rapidement à Berlin, notamment lorsque Goebbels met en liaison téléphonique Hitler et Remer[32]. Ce dernier retourne ses forces contre les comploteurs, avec l’aide des adjoints d’Olbricht qui n’avaient pas été mis dans la confidence[32]. Il s’en suit une fusillade au quartier général de l’armée à Berlin, au cours de laquelle von Stauffenberg est blessé[31]. Également averti de la survie du Führer, von Kluge met immédiatement fin à l’opération lancée par von Stülpnagel et fait libérer les membres de la SS arrêtés[33],[N 9].

Répression

Exécutions ordonnés par Fromm

La première vague de la répression est organisée par le général Fromm, qui tente d’éliminer des témoins de sa complicité passive lors de la préparation du complot. Parmi les conjurés arrêtés, le général Beck est autorisé à se suicider en raison de son rang ; après deux tentatives infructueuses, il est achevé sur ordre de Fromm[31]. Les autres prisonniers, après un procès expéditif, sont condamnés à mort, emmenés dans la cour du Bendlerblock et fusillés l’un après l’autre ; Olbricht, von Stauffenberg, von Haeften et von Quirnheim sont exécutés[31].

Enquête

Arrivés au Bendlerblock, Ernst Kaltenbrunner et Remer, bientôt rejoints par Otto Skorzeny, prennent le contrôle du bâtiment et empêchent toute nouvelle exécution sommaire[34]. Himmler et la Gestapo lancent une enquête à grande échelle qui infirme rapidement le jugement initial de Hitler « qui réduisait le complot aux menées d’une poignée d’officiers réactionnaires[35]. » Les arrestations et les interrogatoires se multiplient : Wilhelm Canaris, Hans Oster, Hjalmar Schacht, Johannes Popitz, Gustav Noske, Wilhelm Leuschner et Carl Friedrich Goerdeler tombent tour à tour aux mains de la Gestapo ; au total, Himmler fait arrêter cinq mille personnes connues comme étant des adversaires au régime[35]. De nombreux détenus sont torturés pour les faire parler[36].

Suicides, procès, condamnations et survivants

Au matin du 21 juillet 1944, Tresckow se dirige vers les lignes ennemies et se suicide en faisant exploser une grenade[36]. Kluge utilise du poison pour mettre fin à ses jours, comme Erwin Rommel, forcé de choisir entre le suicide ou un procès et une humiliation publique[36]. Oertzen se suicide également en faisant exploser deux grenades.

Sur l’ordre de Hitler, les militaires identifiés comme comploteurs sont chassés de l’armée par une cour martiale présidée par von Rundstedt[36], notamment assisté par Guderian et Keitel. Redevenus civils, ils peuvent donc être traduits devant le Volksgerichtshof (tribunal du peuple), présidé par Roland Freisler. Le premier procès, concernant huit inculpés s’ouvre le 7 août 1944 et d’autres se succèdent jusqu’en février 1945[37]. Tous les inculpés du premier procès sont condamnés à mort et exécutés par pendaison, « châtiment déshonorant », dans une dépendance de la prison de Plötzensee[38]. Ils sont pendus à de simples crochets, « avec des cordes particulièrement fines, pour qu’ils meurent de lente strangulation », humiliés pendant leur agonie, les bourreaux leur baissant le pantalon[38]. Leur supplice est filmé et photographié[38].

Himmler déclara que « quiconque était impliqué dans un crime aussi odieux contre l’Allemagne avait nécessairement un sang impur » et que châtier les familles des conjurés « était une vieille tradition germanique » ; l’épouse et les enfants de nombreux comploteurs sont arrêtés[N 10] et la répression frappe également, dans certains cas, « leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs cousins, leurs oncles et tantes[39]. »

Certains conjurés ne sont pas identifiés et échappent donc à la mort, comme Philipp von Boeselager ou Rudolf-Christoph von Gersdorff. Quant à Fabian von Schlabrendorff, il ne doit la vie qu’à l’interruption de son procès par un bombardement aérien, le 3 février 1945, au cours duquel Freisler trouve la mort[38].

Conséquences

La purge qui suivra l'attentat entraine l'élimination de l'opposition militaire au nazisme.

La Wehrmacht et l'état-major perdent ainsi le peu d'influence dont ils disposaient encore,la SS acquiert une influence prédominante. Le régime, déjà radical, se radicalise encore plus, verrouillant ainsi l'issue de la guerre.

Devant la catastrophe militaire annoncée - les Alliés sont à Rome et en Normandie, les Soviétiques devant Varsovie - certains cadres de l'armée espéraient éviter la défaite totale en écartant les nazis du pouvoir et en négociant avec les Alliés.

L'échec du coup d'Etat liquide ce dernier espoir : la guerre sera totale et durera jusqu'à l'anéantissement final de l'Allemagne et du parti nazi.

Vision du complot dans l'histoire de l'Allemagne nazie

Bibliographie

- Paul Berben, L’attentat contre Hitler, Paris, Robert Laffont, coll. « Ce jour là », 1962, 265 p.

- Richard J. Evans, Le Troisième Reich. 1933-1939, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », 2009, 1102 p. (ISBN 978-2-08-210112-7)

- Richard J. Evans, Le Troisième Reich. 1939-1945, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », 2009, 1102 p. (ISBN 978-2-08-120955-8)

- Joachim Fest, La résistance allemande à Hitler, Paris, Perrin, 2009, 367 p. (ISBN 978-2-262-02779-7)

- Saul Friedländer, Les Années d'extermination. L'Allemagne nazie et les Juifs. 1939-1945, Seuil, collection L'Univers Historique, Paris, 2008, ISBN 978-2-02-020282-4

- (en) Peter Hoffmann, The History of German Resistance, McGill Queen’s University Press, 1996

- Heinz Hohne, Canaris - La véritable histoire du chef des renseignements militaires du Troisième Reich, Paris, éditions Balland, 1981.

- Ian Kershaw, Hitler. 1936-1945, Paris, Flammarion, 2001, 1625 p. (ISBN 978-2-08-212529-1)

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », 2009, 176 p. (ISBN 978-2-08-122343-1)

- Benoït Lemay, Erwin Rommel, Paris, Perrin, 2009, 518 p. (ISBN 978-2-262-02452-9)

- Rochus Misch, J’étais le garde du corps d’Hitler. 1940-1945, Paris, le cherche midi, coll. « Le livre de poche », 2006, 251 p. (ISBN 978-2-253-12154-1)

- Jean-Paul Picaper, Opération Walkyrie, Paris, Éditions L’Archipel, 2009.

- Claus Schenk, Graf von Stauffenberg. La biographie, Paris, éditions du Panthéon, 2007.

- Peter Steinbach, Claus von Stauffenberg, un témoin au cœur de l’incendie, éditions DRW, 2007.

- Jean-Louis Thiérot, Stauffenberg, Paris, Perrin, 2009.

- Philipp von Boeselager, Nous voulions tuer Hitler : le dernier survivant du complot du 20 juillet 1944, Paris, Librairie Académique Perrin, 2008, (ISBN 978-2-262-02798-8).

- August von Kageneck, De la croix de fer à la potence. Un officier allemand résistant à Hitler, Paris, Perrin, coll. « tempus », 2009, 201 p. (ISBN 978-2-262-02985-2)

- Bernd Freytag von Loringhoven, François d’Alançon, Dans le bunker de Hitler, Paris, Perrin, coll. « tempus », 2006, 217 p. (ISBN 978-2-262-02478-9)

- Missie Vassilitchikov, Journal d’une fille russe à Berlin (1940-1945), Paris, Phébus, coll. « libretto », 2007, 505 p. (ISBN 978-2-7529-0232-0)

Filmographie

- 1955 : C’est arrivé le 20 juillet, film de Georg Wilhelm Pabst, Allemagne ;

- 1955 : Le 20 juillet, film de Falk Harnack, Allemagne, avec Wolfgang Preiss ;

- 1967 : La nuit des généraux (film, 1967), film de Anatole Litvak, France/GB, avec Peter O’Toole, Omar Sharif, Tom Courtenay ;

- 1971 : Opération Walkyrie, téléfilm de Franz Peter Wirth, Allemagne ;

- 2002 : L’attentat contre Hitler - 20 juillet 1944 (Die Stunde der Offiziere), docufiction, Allemagne ;

- 2004 : Opération Walkyrie (Stauffenberg), téléfilm de Jo Baier, Allemagne, avec Sebastian Koch et Ulrich Tukur ;

- 2008 : Walkyrie, film de Bryan Singer, USA/Allemagne, avec Tom Cruise ;

- 2008 : Operation Valkyrie: the Stauffenberg plot to kill Hitler, vidéo, documentaire de Jean-Pierre Isbouts, USA.

Voir aussi

- Résistance allemande au nazisme

- Johann Georg Elser, auteur d’une tentative d’attentat le 8 novembre 1939

Notes et références

Notes

- Selon Ian Kershaw, si c’est bien von Tresckow qui a apporté et assemblé les explosifs, c’est Fabian von Schlabrendorff qui les a fait placer à l’intérieur de l’appareil, cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 23-24.

- Le projet initial était qu’Hitler soit abattu par Philipp von Boeselager ou par d’autres officiers, mais il est abandonné, vraisemblablement par crainte de tuer le Generalfeldmarschall von Kluge, cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 23.

- La bombe est récupérée et désamorcée le lendemain par Fabian von Schlabrendorff, à Rastenburg, cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 24-25.

- Si la bombe est bien amorcée par von Gersdorff lors de l’arrivée de Hitler, le temps de battement du dispositif d’allumage, soit dix minutes, empêche une explosion pendant que le Führer parcourt l’exposition et Gersdorff désamorce l’engin, cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 25-26.

- Les feld-maréchaux signent, courant mars 1943, un document attestant de leur « loyauté inébranlable » envers le Führer, cf.Benoît Lemay, Erwin Rommel, p. 371-372.

- L’implication de Erwin Rommel dans le complot est controversée. À titre d’exemple, Paul Berben le considère comme profondément impliqué dans le complot, alors que Benoît Lemay estime qu’il a systématiquement repoussé les tentatives de contact de conjurés. Selon Richard J. Evans, qui adopte une position médiane, « il était au courant du complot mais ne l’avait pas approuvé », cf. Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 748.

- Selon Ian Kershaw, si von Stauffenberg avait conservé l’engin non amorcé dans sa mallette, celui-ci aurait doublé l’effet de l’explosion, qui n’aurait laissé aucun survivant, cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 46.

- Pour Ian Kershaw, c’est Ernst John von Freyend qui porte et dépose la valise, « sous la table, devant le pied droit massif », cf. Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 47.

- Karl Oberg et Helmut Knochen fêtent leur libération, à coups de bouteilles de champagne, avec le représentant de von Kluge à Paris, le général Günther Blumentritt qui parvient à dissimuler la complicité de la plupart des conspirateurs de Paris, cf. Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 746.

- L’épouse de von Stauffenberg est déportée à Ravensbrück, leurs enfants placés dans un orphelinat sous une fausse identité, cf. Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 750.

Références

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1933-1939, p. 754-755.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1933-1939, p. 793.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 739.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 19.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 740.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 21.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 22.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 740-741.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 741.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 17-18.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 19-20.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 742-743.

- Saul Friedländer, Les Années d'extermination, op.cit., p. 777.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 34.

- Benoît Lemay, Erwin Rommel, p. 415-416.

- Benoît Lemay, Erwin Rommel, p. 429.

- Benoît Lemay, Erwin Rommel, p. 403.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 743.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 40.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 43-44.

- Paul Berben, L’attentat contre Hitler, p. 57-58.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 45.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 46.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 47.

- Peter Hoffmann, The History of German Resistance, McGill-Queens University Press, 1996, p. 402-403.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 48.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 53.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 54.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 54-55.

- Ian Kershaw, La chance du diable. Le récit de l’opération Walkyrie, p. 56-57.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 745.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 744-745.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 745-746.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 746.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 747.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 748.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 748-749.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 749.

- Richard J. Evans, Le troisième Reich. 1939-1945, p. 750.

Wikimedia Foundation. 2010.