- Arthez-de-Béarn

-

Pour les articles homonymes, voir Arthez.

Pour les articles homonymes, voir Arthez.Arthez-de-Béarn Administration Pays France Région Aquitaine Département Pyrénées-Atlantiques Arrondissement Pau Canton Arthez-de-Béarn

(chef-lieu)Code commune 64057 Code postal 64370 Maire

Mandat en coursPhilippe Garcia

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes de Lacq Démographie Population 1 663 hab. (2007) Densité 60 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 92 m — maxi. 231 m Superficie 27,92 km2 Arthez-de-Béarn est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.

Sommaire

Géographie

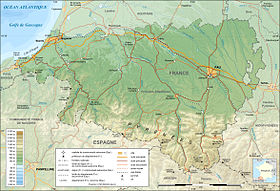

Situation

Arthez-de-Béarn apparaît comme une citadelle perchée au-dessus de la plaine du gave de Pau, dans l'ancienne province française du Béarn.

Accès

La commune est desservie par les routes départementales D31, D275 et D946.

Hydrographie

Les terres de la commune sont arrosées[2] par les ruisseaux la Géüle et de Clamondé, affluents du gave de Pau et par un tributaire du Luy de Béarn, le ruisseau l'Aubin, rejoint sur le territoire de la commune par le ruisseau le Lech.

Lieux-dits et hameaux

- Arracq

- Bergoué

- Le Bourdalat

- Cagnez

- Castetbieilh

- Caubin

- Le Chin

- Conget

- Labat

- Marcerin

- Michel

- Nhaux

- Peyret

Communes limitrophes

- Hagetaubin au nord

- Mesplède, Argagnon et Mont (Pyrénées-Atlantiques) à l'ouest

- Lacq au sud

- Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn), Urdès et Pomps à l'est.

Toponymie

Le toponyme Arthez apparaît sous les formes Artes (1220[3], titres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem[4]), Artesium (1305[3], titres de Béarn[5]), Arthez (1345[3], notaires de Pardies[6]), Arthees (1385[3], censier de Béarn[7]), Ercies, Erciel, Hereciel et Harciel (XIVe[3] pour ces quatre formes, Jean Froissart, livre IV).

Son nom béarnais est Artés.

Le toponyme Arracq apparaît sous la forme Arrac (1376[3], montre militaire de Béarn[8]).

Le toponyme Cagnez apparaît sous les formes Aucagnes (1683[3], réformation de Béarn[9]) et Le Cagnès (1777[3], terriez d'Arthez[10]).

Le toponyme Castetbieilh apparaît sous les formes Catetebiel et Castegbielh (respectivement[3] 1220 et 1372, titres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem[4]) et Lo loc de Castet-bielh (1385[3], censier de Béarn[7]).

Le toponyme Caubin apparaît sous les formes L'Espital de Calvi, Calvinus, Hospital de Caubii et Hospital de Calbino (respectivement[3] XIIe siècle pour les deux premières formes, vers 1220 et 1344, titres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem[4]) et Sente-Marie de Caubii (1376, montre militaire de Béarn[3], montre militaire de Béarn[8]).

Le toponyme Marcerin apparaît sous les formes Marcerii (1345[3], notaires de Pardies[6]), Marsserii (1385[3], censier de Béarn[7]) et Marsery (1779[3], terrier de Marcerin[10]).

Le toponyme Nhaux apparaît sous les formes Anhaus et Ynhaus (1376[3], montre militaire de Béarn[3], montre militaire de Béarn[8]).

Le toponyme Peyret est mentionné en 1536[3] (réformation de Béarn[9]).

Histoire

La ville se développa autour du couvent des Augustins. Arthez de Béarn était une place forte au Moyen Âge (on peut encore voir les traces des remparts, surplombés par la place de l'église). Le village faisait partie du réseau de fortifications du Béarn (voir Gaston Phébus).

Les Guerres de Religion firent disparaître les églises de Notre-Dame et de la Trinité, le temple protestant lui-même n'est qu'un souvenir.

En 1385, Arthez dépendait du bailliage de Pau et la seigneurie appartenait à la maison de Gramont[3]. La commune était le chef-lieu d'une notairie comprenant Arracq, Cagnez, Castetbieilh (qui dépendait de la commanderie de Malte de Caubin et Morlàas), Caubin, Marcerin, Mesplède, N'haux et Urdès[3].

La dernière héritière de cette baronnie sera Diane d'Andoins dite "Corisande", maîtresse et inspiratrice dans sa marche vers le trône d'Henri de Navarre, bientôt Henri IV de France.

En 1790, le canton d'Arthez-de-Béarn comprenait les mêmes communes qu'actuellement à l'exception d'Argagnon, Labeyrie, Lacq et Lacadée.

Héraldique

Les armes d'Arthez-de-Béarn se blasonnent ainsi selon Maître Raymond Ritter (Bulletin de l'association des amis de Caubin, n° 28, mars 1974)

- d'or au lion rampant de sinople, qui est d'Andoins ; au chef cousu du même à trois pals de gueules, qui est de Foix

Ce blasonnement (fautif en soi) ne correspond pas au dessin de l'écu couramment utilisé, lequel se blasonne:

- d'or au lion éviré de sinople lampassé de gueules, au chef cousu du champ à trois pals aussi de gueules.

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité 1959 Dr Pierre Maison 1989 1995 Claude Vignau 1995 2001 Dr Léon Costedoat UDF Radical Conseiller général 2001 2008 Philippe Garcia DVG Conseiller général 2008 2014 Philippe Garcia DVG Conseiller général Intercommunalité

Arthez-de-Béarn appartient à deux structures intercommunales :

- communauté de communes de Lacq ;

- syndicat eau et assainissement des Trois Cantons.

Jumelages

Démographie

En 1385, Arthez comptait 255 feux[3].

Économie

Culture et patrimoine

Patrimoine civil

Patrimoine religieux

L'église Saint-Étienne date de 1887, elle a emprunté au château disparu un clocher-tour du XIIe siècle[12].

Cagnés ou N'Haux, hameaux nichés dans les vallons, ont d'humbles chapelles romanes.

La chapelle de Caubin, issue de la Commanderie de Caubin, se dresse au bord du chemin[Où ?], comme une étrave de navire, arborant un chevet semi-circulaire, avec mur-fronton en vigie et un toit plat comme une passerelle. La chapelle est classée au titre des Monuments historiques[13].

Face à la chapelle de Caubin, on peut voir un oratoire, construit selon la méthode traditionnelle en galets du gave reliés par du mortier.

La commune est située sur la Via Podiensis du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.[réf. souhaitée]

Patrimoine environnemental

Si on considère la position topographique d'Arthez-de-Béarn, c'est certainement grâce à la présence de nombreuses sources sur ses hauteurs que le village a pu se développer dès le Moyen Âge. Jusque dans les années 1950 l'eau n'arrivait pas encore au robinet dans les maisons. Aujourd'hui ensablées, perdues sous les ronces et oubliées, qu'elles soient des fontaines aménagées par les anciens ou seulement des bonnes sources naturelles connues et utilisées, elles portent le même nom en patois local la houn. Certaines sont assorties de lavoirs et/ou d'abreuvoirs ; elles pouvaient être abritées par des auvents en bois.

Il y a huit anciennes fontaines publiques aménagées (classées d'est en ouest):

- Houn de Caubin

- Situé à côté de la chapelle de Caubin, tout le site est recouvert par les ronces, comprenant plusieurs bassins, lavoirs et abreuvoir. La citerne de captage de la source est un ouvrage qui fut réparé avec une petite voûte en béton armé, en partie brisée. Le réservoir est rempli de vase mais on peut apercevoir à l'intérieur un soubassement assez ancien fait avec la même pierre jaune que l'on retrouve sur le haut de murs de la chapelle, utilisée lors de sa première restauration après les guerres de religions.

- Houn dou Hau (quartier Bergoué versant nord)

- Avec un abreuvoir et un lavoir circulaire. La partie du lavoir est couverte par une dalle en béton de construction récente, circulaire avec des planches à laver en pierres de taille. La citerne de captage, voûte plein cintre, est un ouvrage de construction assez ancienne et traditionnelle soignée, de même type que la plupart des autres fontaines énumérées ici, c’est-à-dire, un soubassement, en vielles pierres taillées, faisant office de réservoir, coiffé d'une voûte maçonnée en "tuilons" assemblés au mortier de chaux. L'ouvrage est, la plupart du temps, encastré dans le talus d'une part, et d'autre part terminé par un pignon de façade en pierres avec le robinet public, au-dessus duquel se trouve une petite porte de visite du réservoir.

- Houn de Cacareigt (quartier Bergoué versant sud)

- Elle se caractérise par plusieurs bassins en escalier et une grande citerne refaite en béton au XXe siècle. Elle est toujours accessible, et située à proximité de la porte de Donis, sur le bord du chemin un peu en contrebas du presbytère. À l'origine, il n'y avait pas de lavoir, seulement des abreuvoirs. Leur usage fut autrefois un sujet de discorde puisque l'ouvrage est encastré dans le talus d'un terrain privé, d'où provient la source.

- Houn Grôsse

- Elle possède des lavoirs, mais pas d'abreuvoir. Elle est située derrière la mairie, sur le chemin de ronde historique, totalement ensablée, de construction ancienne et traditionnelle soignée, avec une voûte en ogive surbaissée, seule la partie haute de la citerne émergeant encore du sol. Il en est de même pour les lavoirs situés de l'autre côté du chemin.

- Houn d'Arget

- Elle ne présent ni lavoir ni abreuvoir. Elle est située derrière l'ancien temple (antérieurement couvent des Augustins), en contrebas du chemin de ronde, complètement perdue sous les ronces et envasée à hauteur du robinet. De construction fort ancienne et traditionnelle soignée, la voûte interne du réservoir est très particulière, en forme d'ogive lancéolée fortement accentuée, bombée en fer à cheval à la base et inversée au sommet. Les premiers vers d'un poème malicieux composé autrefois par une arthézienne lors d'une "espérouquère" de quartier rappellent que :

- "Cette fontaine s'appelle Arget, Elle est bordée de deux petits prés, Ils sont un peu ombrageux...

- Houn de Cantina

- Elle ne possède pas de réservoir. La fontaine est publique, mais les lavoirs, que tout le monde utilisait librement, étaient situés de l'autre côté de la route, en contrebas, sur un terrain privé. La fontaine est toujours visible, située sur le bord de la départementale, dans la côte de Cantina, à l'entrée sud du village. Jusqu'au début des années 1970, en cas de coupure d'eau persistante, les Arthéziens venaient s'y approvisionner.

- Houn de Pau

- Elle est située au quartier Le Bourdalat, un peu à l'écart, entre le croisement de la route de Mesplède et le chemin du Canaillou. Elle possède un lavoir autrefois couvert par un auvent sommaire, mais pas d'abreuvoir. La citerne est de construction ancienne et traditionnelle soignée, avec une voûte en pyramide.

- Houn dous Cagots

- Elle est située au quartier Le Bourdalat derrière la gendarmerie. Elle est la plus ancienne de toutes les fontaines, répertoriée pour sa valeur historique. Le livre terrier de 1777 mentionne "La hon deus cagots" et curieusement le cadastre Napoléon de 1814 "La fontaine du Cagot" comme s'il n'en restait alors plus qu'un seul. Tout le site est ensablé, le sol étant aujourd'hui à raz le bord du double bassin primitif. Divisée aux deux tiers, un tiers, seul le plus grand, celui de gauche, subsiste. En face, la citerne de captage de la source a totalement été enfouie, seul le linteau de l'ouvrage est à peine visible. À côté, les bassins du lavoir, plus récents et autrefois couverts par un bel ouvrage de charpente traditionnelle, sont également enfouis, seule la planche à laver émerge ant encore du sol.

Quelques sources naturelles d'usage populaire :

- Houn de Coudole

- Houn de Counte (quartier N'haux)

- Houn de Guichot (à Canarde)

- Houn de Lagourgue (à Baleix)

- Houn dou Mount (haut de Puyet - abreuvoirs)

- Houn dou Palouquè

- Houn de Pérès (se jette dans un ruisseau nommé "Hasa dou Bascou")

- Houn de Pénégre (principale source du Bourdet, affluent de l'Aubin dans la plaine de N'haux)

- Houn de Peyroulet (fontaine naturelle)

- Houn dous arrousès

- Houn dou Roy

Cette dernière doit son nom à une légende. Ce serait l'endroit où la garde du roi faisait s'abreuver les chevaux lors des parties de chasse. Un peu à l'écart du Cami-Salié originel (chemin du sel proto-historique), elle se situe à l'extrême sud d'Arthez-de-Béarn, sur une parcelle aujourd'hui du site du bassin d'écrêtage des crues de la Geüle. À noter que la source fut captée (ainsi que celle du Palouquè) dans les années 1950 pour la construction du premier réseau d'adduction d'eau courante à Arthez-de-Béarn. Depuis lors, l'eau arrive au robinet dans les habitations. Un ouvrier qui participa à la construction de l'ouvrage aujourd'hui démoli, affirmait que l'exsurgence y était si large et si abondante, que seule une petite partie fut réellement captée. En effet, le savoir populaire enseigne que la Geüle toute proche où se jette la source du roy, n'a jamais connu de sècheresse complète en aval de cet endroit. Une autre particularité viens de la dialectique locale ancestrale qui rapporte avec précision "la houn dou roy" et non pas "rey" ce qui devrait être, pourtant, la traduction exacte du mot "roi".

Il existe également trois anciens puits publics, tous condamnés, sur l'axe de la carrère :

- Le vieux puits du centre, sur la place de la Mairie, qui n'a jamais été vu en service.

- Le puits du Bourdalat, à proximité de la porte des Augustins.

- Le puits du Palais, au coin de la place des ormeaux, fonctionnel jusque dans les années 1980.

Équipements

- éducation

Arthez-de-Béarn dispose de deux écoles primaires, l'une laïque et l'autre privée (école Saint-Joseph) et d'un collège (collège Corisande d'Andoins[14]).

Une école de musique est également présente à Arthez ainsi qu'une école des jeunes sapeurs pompiers[15].

Personnalités liées à la commune

- nées au XVIIe siècle

- Gédéon de Catalogne (1662-1729), arpenteur et cartographe en Nouvelle-France ;

- nées au XXe siècle

- Max d'Arthez, poète, chansonnier, membre de la haute académie internationale de Lutèce[16].

- Yann Labrit (1979 - ), joueur de rugby professionnel (Section paloise, Tours, Oyonnax, Bourgoin-Jallieu) formé au Stade arthézien.

Notes

- Gentilé sur habitants.fr

- Notice du Sandre sur Arthez-de-Béarn

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique Béarn-Pays basque

- titres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem - Archives départementales de la Haute-Garonne

- Titres de la vicomté de Béarn - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Notaires de Pardies - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit du XIVe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit de 1376 - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit du XVIe au XVIIIe siècles - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Manuscrit du XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- Annuaire des villes jumelées

- Notice no IA64000510, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- Notice no PA00084319, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- Site du collège Corisande d'Andoins

- Site de la communauté de communes d'Arthez-de-Béarn

- Choix de poêmes dits par l'auteur, Académie du disque et de la poésie, enregistrement Discop Microsillon - Anthologies 1952, Voix humaines, Académie populaire de littérature et de poésie, Éditions de l'A.P.L.P.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

Étape précédente

MorlannePèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle

Via PodiensisÉtape suivante

SauveladeCatégories :- Commune des Pyrénées-Atlantiques

- Via Podiensis

- Prieuré et commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Wikimedia Foundation. 2010.