- Le retour des cendres de Napoléon

-

Retour des cendres

La formule consacrée retour des cendres – le terme « cendres » étant pris non au sens propre mais au sens figuré de « restes mortels d'une personne » – désigne le rapatriement en France, en 1840, à l'initiative d'Adolphe Thiers et du roi Louis-Philippe, de la dépouille mortelle de Napoléon et son inhumation aux Invalides.

En mourant, Napoléon Ier avait manifesté le désir d’être inhumé « sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple Français qu’il avait tant aimé » dans un codicille de son testament écrit le 16 avril 1821 à Longwood House.

Sommaire

Histoire

Lorsque l'Empereur mourut, le comte Bertrand demanda au gouvernement britannique l’autorisation d’emmener sa dépouille mortelle en Europe, mais il ne l’obtint pas. Dans la suite, il s’adressa pour le même objet aux ministres de Louis XVIII. Il ne reçut pas un refus absolu, seulement on lui fit entendre que l’arrivée en France des cendres de Napoléon serait indubitablement la cause ou le prétexte de troubles politiques qu’il était de la prudence du gouvernement de prévenir et d’éviter, mais que sitôt que l’état des esprits le permettrait, on ferait droit à sa demande.

Après les Trois Glorieuses, une pétition demandant le transfert des cendres de Napoléon sous la colonne Vendôme fut repoussée par la Chambre des députés le 2 octobre 1830. Mais dix ans plus tard, Adolphe Thiers, nouveau Président du Conseil de Louis-Philippe, et historien du Consulat et de l’Empire, imagina un grand « coup » politique : obtenir le retour de la dépouille mortelle de Napoléon. Pour lui-même, à titre personnel, c'était achever définitivement l'entreprise de réhabilitation de la Révolution et de l'Empire qu'il avait engagée avec son Histoire de la Révolution française et son Histoire du Consulat et de l'Empire. Il espérait en outre flatter les rêves de gloire de la gauche et redorer le blason de la monarchie de Juillet alors que les problèmes d'Egypte menaçaient les relations diplomatiques entre la monarchie et le reste de l'Europe.

C’était au demeurant la politique de Louis-Philippe de tenter de se rattacher à « toutes les gloires de la France », auxquelles il avait dédié le château de Versailles transformé en musée de l'histoire de France. Pourtant, le roi se fit tirer l’oreille, finit par se laisser convaincre à contrecœur[1] et, le 10 mai 1840, François Guizot, alors ambassadeur à Londres, fit, à son corps défendant, une demande officielle au gouvernement britannique, qui fut aussitôt agréée, conformément à la promesse faite en 1822[2].

Le 12 mai, pendant la discussion d’un projet de loi sur les sucres, le ministre de l’Intérieur, Charles de Rémusat, monta à la tribune de la Chambre des députés :

-

- « Messieurs,

- « Le Roi vient d’ordonner à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince de Joinville (mouvement d’attention et de curiosité) de se rendre avec une frégate à l’île de Sainte-Hélène (nouveau mouvement) pour y recueillir les restes mortels de l’empereur Napoléon (explosion d’applaudissements dans toutes les parties de l’Assemblée). Nous venons vous demander les moyens de les recevoir dignement sur la terre de France et d’élever à Napoléon son dernier tombeau (acclamations, applaudissements). […] La frégate chargée des restes mortels de Napoléon se présentera au retour à l’embouchure de la Seine, un autre bâtiment les rapportera jusqu’à Paris. Ils seront déposés aux Invalides. Une cérémonie solennelle, une grande pompe religieuse et militaire inaugurera le tombeau qui doit le garder à jamais. […] Il fut Empereur et Roi, il fut le souverain légitime de notre pays. A ce titre, il pourrait être inhumé à Saint-Denis, mais il ne faut pas à Napoléon la sépulture ordinaire des Rois. Il faut qu’il règne et commande encore dans l’enceinte où vont reposer les soldats de la patrie, et où iront toujours s’inspirer ceux qui sont appelés à la défendre. […] L’art élèvera sous le dôme, au milieu du temple consacré au dieu des armées, un tombeau digne, s’il se peut, du nom qui doit y être gravé. […] Nous ne doutons pas, Messieurs, que la Chambre ne s’associe avec une émotion patriotique à la pensée royale que nous venons d’exprimer devant elle. Désormais, la France, et la France seule possèdera tout ce qui reste de Napoléon. Son tombeau, comme sa mémoire, n’appartiendra à personne qu’à son pays. La monarchie de 1830 est, en effet, l’unique et légitime héritière de tous les souverains dont la France s’enorgueillit. Il lui appartenait sans doute, à cette monarchie, qui la première, a rallié toutes les forces et concilié tous les vœux de la Révolution française, d’élever et d’honorer sans crainte la statue et la tombe d’un héros populaire, car il y a une chose, une seule, qui ne redoute pas la comparaison avec la gloire : c’est la liberté ! (triple salve d’applaudissements, acclamations à gauche et au centre, long mouvement) »[3]

Le ministre venait déposer un projet de loi qui ouvrait « un crédit de un million pour la translation des restes mortels de l’Empereur Napoléon à l’Église des Invalides et pour la construction de son tombeau. » L’annonce fit sensation. On se mit à discuter ferme dans la presse, où l’on fit toutes sortes d’objections au principe, comme à son application. La ville de Saint-Denis réclama, par une pétition du 17 mai, que l’Empereur fût inhumé dans la nécropole des rois de France.

Les 25 et 26 mai, le projet de loi fut discuté à la Chambre. Le rapporteur était le maréchal Clauzel, vieux soldat de l’Empire que la monarchie de Juillet avait rappelé et élevé à la dignité du maréchalat. Au nom de la commission, il approuva le choix des Invalides, non sans avoir exposé les autres solutions qui avaient été suggérées – outre Saint-Denis, il avait été question de l’Arc de triomphe de l'Étoile, de la colonne Vendôme, du Panthéon, et même de la Madeleine –, proposa de porter à deux millions le crédit demandé par le gouvernement, demanda que la dépouille fût ramenée en France par une escadre, et non par un navire isolé, et enfin que personne d’autre ne serait, à l’avenir, enterré aux Invalides, qui devaient demeurer réservées à Napoléon. La chambre vota un million, non pas deux, par 280 voix « pour » et 65 voix « contre », après des discours du républicain Glais-Bizoin, qui fustigea l’Empire[4], d’Odilon Barrot, futur président du Conseil de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, qui défendit le projet, et surtout de Lamartine[5], qui trouvait la mesure dangereuse et prononça un discours éblouissant :

- « Quoique admirateur de ce grand homme, je n’ai pas un enthousiasme sans souvenir et sans prévoyance. Je ne me prosterne pas devant cette mémoire ; je ne suis pas de cette religion napoléonienne, de ce culte de la force que l’on veut, depuis quelque temps, substituer dans l’esprit de la Nation à la religion sérieuse de la liberté. Je ne crois pas qu’il soit bon de déifier ainsi sans cesse la guerre, de surexciter ces bouillonnements déjà trop impétueux du sang français, qu’on nous représente comme impatient de couler après une trêve de vingt-cinq ans, comme si la paix, qui est le bonheur et la gloire du monde, pouvait être la honte des nations. […] Nous qui prenons la liberté au sérieux, mettons de la mesure dans nos démonstrations. Ne séduisons pas tant l'opinion d'un peuple qui comprend bien mieux ce qui l'éblouit que ce qui le sert. N'effaçons pas tout, n'amoindrissons pas tant notre monarchie de raison, notre monarchie nouvelle, représentative, pacifique. Elle finirait par disparaître aux yeux du peuple. […] c’est bien, Messieurs ; je ne m’y oppose pas, j’y applaudis : mais faites attention à ces encouragements au génie à tout prix. Je les redoute pour l’avenir. Je n’aime pas ces hommes qui ont pour doctrine officielle la liberté, la légalité et le progrès, et pour symbole un sabre et le despotisme. »[6]

En concluant, Lamartine invita la France à montrer qu'« elle ne [voulait] susciter de cette cendre, ni la guerre, ni la tyrannie, ni des légitimités, ni des prétendants, ni même des imitateurs »[7]. En entendant cette péroraison qui le visait implicitement, Thiers parut comme terrassé sur son banc[8].

Pourtant, l'opinion était, dans sa majorité, largement favorable. Le mythe napoléonien avait déjà atteint son plein développement, et n’attendait plus que ce couronnement. Casimir Delavigne, devenu le poète officiel de la monarchie de Juillet, chantait l’événement :

- « France, tu l’as revu ! ton cri de joie, ô France,

-

- Couvre le bruit de ton canon ;

-

- Ton peuple, un peuple entier qui sur tes bords s’élance,

-

- Tend les bras à Napoléon. »[9]

-

Le 4 ou 6 juin, le général Bertrand fut reçu par Louis-Philippe, à qui il remit les armes de l’Empereur, qui furent placées dans le trésor :

- « C’est à Votre Majesté, à sa démarche solennelle et patriotique que nous devons l’accomplissement des derniers désirs de l’Empereur, désirs qu’il m’avait particulièrement exprimés à son lit de mort avec des circonstances qui ne peuvent s’effacer de ma mémoire.

- « Sire, rendant hommage à l’acte mémorable de justice nationale que vous avez généreusement entrepris, animé d’un sentiment de gratitude et de confiance, je viens déposer entre les mains de Votre Majesté ces armes glorieuses, que depuis longtemps j’étais réduit à dérober au jour et que j’espère bientôt placer sur le cercueil du grand Capitaine, sur l’illustre tombe destinée à fixer les regards de l’Univers.

- « Que l’épée du héros devienne le palladium de la Patrie. »[10]

Louis-Philippe répondit par un discours compassé :

- « Je reçois, au nom de la France, les armes de l’empereur Napoléon dont ses dernières volontés vous avaient confié le précieux dépôt ; elles seront fidèlement gardées jusqu’au moment où je pourrai les placer sur le mausolée que lui prépare la munificence nationale.

- « Je m’estime heureux qu’il m’ait été réservé de rendre à la terre de France les restes mortels de celui qui ajouta tant de gloire à nos fastes et d’acquitter la dette de notre commune Patrie en entourant son cercueil de tous les honneurs qui lui son dus.

- « Je suis bien touché de tous les sentiments que vous venez de m’exprimer. »[11]

Après cette cérémonie, qui lui valut les foudres de Joseph et de Louis-Napoléon Bonaparte[12], Bertrand se rendit à l’hôtel de ville, et offrit au président du Conseil municipal le nécessaire de vermeil que l’Empereur avait légué à la capitale, et qui est aujourd’hui au musée Carnavalet.

L'arrivée à Sainte-Hélène

Le 7 juillet 1840, à sept du soir, la frégate La Belle Poule appareillait à Toulon, escortée de la corvette La Favorite. Commandée par le prince de Joinville, fils cadet du roi, qui avait la responsabilité de l'expédition, la frégate emportait à son bord Philippe de Rohan-Chabot, attaché d'ambassade à Londres et commissaire désigné par Thiers pour présider aux opérations d'exhumation(le chef du gouvernement veut s'approprier autant que possible la gloire de l'expédtion), les généraux Bertrand et Gourgaud, le comte Emmanuel de Las Cases, député du Finistère, fils de l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, et cinq domestiques qui avaient servi Napoléon à Sainte-Hélène : Saint-Denis plus connu sous le nom de Ali Le Mameluck, Noverraz, Pierron, Archambault et Coursot. La corvette, commandée par le capitaine Guyet, transportait Louis Marchand, premier valet de chambre de l'Empereur, qui était avec lui à Sainte-Hélène. Faisaient également partie du voyage l'abbé Félix Coquereau, aumônier de la marine, Charner, lieutenant du prince de Joinville et commandant en second, Hernoux, son aide-de-camp, le lieutenant Touchard, le jeune Arthur Bertrand, fils du général et le docteur Rémy Guillard.

Dès le vote de la loi, la frégate avait été aménagée pour recevoir le cercueil de l’Empereur ; dans l’entrepont, on avait construit une chapelle ardente, drapée de velours noir brodé d’abeilles d’argent, au centre de laquelle se dressait un catafalque gardé par quatre aigles de bois doré.

Le voyage aller dura quatre vingt-treize jours.Du fait du jeune âge d'une partie de l'équipage, l'expédition se transforma en voyage touristique, le Prince mouilla quatre jours à Cadix, deux à Madère, quatre à Ténériffe. A Bahia, ce furent quinze jours de bals et de fêtes. Enfin, les deux navires parvinrent à Sainte-Hélène le 8 octobre et trouvèrent dans la rade le brick français L'Oreste, commandé par Doret, devenu capitaine de corvette : c’était un des enseignes de vaisseau qui, à l’île d'Aix, avait formé le plan audacieux de faire évader Napoléon sur un chasse-marée, et qui venait lui rendre les derniers devoirs. Doret apportait des nouvelles inquiétantes : l'incident d'Egypte allié à la politique agressive de Thiers annonçait une rupture diplomatique imminente entre la France et le Royaume-Uni. Jionville savait que la cérémonie serait respectée mais il se mit à craindre pour le voyage de retour.

La mission débarqua le lendemain et se rendit à Plantation House où l’attendait le gouverneur de l'île, le major général Middlemore. Après une longue entrevue avec le prince de Joinville, le gouverneur parut devant le reste de la mission, qui s’impatientait dans le salon, et annonça : « Messieurs, les restes mortels de l’Empereur seront remis entre vos mains, le jeudi 15 octobre. »

La mission se remit en route en direction de Longwood et descendit d’abord dans la « vallée du tombeau », dite aussi « du géranium ». Le tombeau de Napoléon, situé dans ce lieu solitaire, était couvert de trois dalles placées au niveau du sol. Le monument, très simple, était entouré d’une grille en fer, solidement fixée sur son soubassement et ombragé par un saule pleureur, un autre était couché mort à côté . Le tout était entouré d’un grillage en bois ; tout près, et en dehors de cette enceinte se trouvait une fontaine dont l’eau fraîche et limpide plaisait à Napoléon.

A la porte de l’enceinte, le prince de Joinville mit pied à terre, se découvrit, et s’approcha de la grille de fer, suivi par le reste de la mission. Dans un profond silence, ils contemplèrent la tombe nue et sévère. Au bout d’une demi-heure, le prince remonta à cheval, et tout le monde rentra à bord. La dame Torbet, propriétaire des lieux, qui y avait installé une guinguette où elle débitait des rafraîchissements aux rares pèlerins, était fort mécontente car l’exhumation allait tarir son petit bénéfice.

On alla en pèlerinage à Longwood qui se trouvait dans un grand état de délabrement : les meubles avaient disparu, des inscriptions étaient sur plusieurs murs, la chambre de Napoléon était devenue une écurie où un fermier y faisait paître ses bêtes. Les marins de L’Oreste se jetèrent sur le billard, qui avait été épargné par les chèvres et les moutons, et en arrachèrent la tapisserie et tout ce qu’ils purent emporter, sous les vociférations du fermier qui arrondissait son revenu en faisant visiter l’endroit et réclamait à grands cris une indemnité. Les militaires anglais auraient rougi de honte devant le peu de respect de mémoire du lieu.

L'exhumation

Le 14 octobre à minuit, les membres de la mission revinrent à la vallée du tombeau. Le prince de Joinville était demeuré à son bord car, toutes les opérations jusqu'à l'arrivée du cercueil impérial au lieu de l'embarquement devant être conduites par des soldats étrangers et non par les matelots français, il estimait ne pouvoir assister à des travaux qu'il ne pouvait diriger.

Du côté français, on trouvait, autour du comte de Rohan-Chabot entre autres , les généraux Bertrand et Gourgaud, Emmanuel de Las Cases, les anciens serviteurs de l’Empereur, l’abbé Félix Coquereau, aumônier de la Belle Poule, avec deux enfants de chœur, les capitaines Guyet, Charner et Doret, le docteur Guillard, chirurgien-major de la Belle Poule, enfin un ouvrier plombier, le sieur Leroux ; du côté britannique : MM. William Wilde, Horson et Scale, membres du conseil colonial de Sainte-Hélène,MM. Thomas et Brooke, le colonel Trelawney, commandant l’artillerie de l’île, le lieutenant de vaisseau Littlehales, enfin Mr Darling, qui avait été tapissier à Longwood du temps de la captivité.

A la lueur des torches, les soldats britanniques se mirent à l’ouvrage. Ils déposèrent la grille, puis les pierres qui formaient la bordure de la tombe, dont on avait au préalable retiré la terre végétale et les fleurs qui y avaient poussé, que les Français se partagèrent. On leva ensuite les trois dalles qui fermaient la fosse. De longs efforts furent nécessaires pour venir à bout de la maçonnerie qui renfermait le cercueil. A neuf heures et demie, la dernière dalle fut retirée et le cercueil apparut. L’abbé Coquereau l’aspergea de l’eau de la source où Napoléon avait aimé boire, qu’il avait bénite, et récita le De profundis. Le cercueil fut levé et transporté sous une grande tente rayée bleu et blanc qu’on avait dressée la veille. Puis l’on procéda à l’ouverture de la bière, dans un silence complet. Le premier cercueil d’acajou dut être scié aux deux bouts pour en extraire le second cercueil, de plomb, qu’on plaça dans le cercueil d’ébène de forme antique qui avait été amené de France.

A l’arrivée du général Middlemore et du lieutenant Touchard, officier d’ordonnance du prince. Lorsqu’ils se présentèrent, on procéda au dessoudage du cercueil de plomb. Le cercueil suivant, d’acajou, était remarquablement conservé. Les vis en furent difficilement ôtées. On put alors ouvrir, avec d’infinies précautions, le dernier cercueil, de fer blanc.

Lorsqu’on en eut ôté le couvercle, on vit apparaître une forme blanche, indécise, qui paraissait flotter comme dans un rêve. Le capiton de satin blanc dont était garnie la partie supérieure du couvercle s’était détaché et recouvrait le corps comme un linceul. Le docteur Guillard roula délicatement cette enveloppe, depuis les pieds jusqu’à la tête. L’Empereur apparut alors. Son uniforme vert à parements écarlates de colonel des chasseurs de la garde était parfaitement conservé. La poitrine était encore barrée du cordon rouge de la Légion d’honneur mais, sur l’habit, les décorations et les boutons étaient légèrement ternis. On observa que le corps avait conservé une position aisée, la tête reposait sur un coussin, et l’avant-bras et la main gauche sur la cuisse. Le visage était serein, seules les ailes du nez étaient altérées. Les paupières entièrement fermées présentaient encore quelques cils. Une gencive légèrement rétractée laissait briller, comme au moment de la mort, trois incisives très blanches. Le menton était piqueté d’un peu de barbe bleuâtre qui, à cause du dessèchement de la peau, était apparue. Les mains étaient dans un état de conservation parfait. Les doigts avaient des ongles longs, adhérents et très blancs. Les coutures des bottes, seules, avaient craqué et laissaient entrevoir les quatre doigts inférieurs de chaque pied. Le petit chapeau était placé en travers sur les cuisses.

Tous les spectateurs étaient sous le choc. Gourgaud, Las Cases, Philippe de Rohan, Marchand, tous les serviteurs pleuraient. Bertrand était comme terrassé par l’émotion. Au bout de deux minutes d'examen, Guillard proposa de poursuivre l’examen du corps et d’ouvrir les vases contenant le cœur et l’estomac. Gourgaud, réprimant ses sanglots, se mit en colère et ordonna qu’on refermât aussitôt le cercueil. Le médecin obtempéra, remit le satin en place qu’il aspergea d’un peu de créosote, puis on remit en place le couvercle de fer blanc, mais sans le ressouder, le couvercle du cercueil d’acajou, puis on ressouda le cercueil de plomb, et l’on ferma enfin la serrure à complications du cercueil d’ébène amené de France[13]. L’ensemble fut placé dans un sixième cercueil, en chêne, destiné à protéger celui d’ébène, et cette masse de 1 200 kilogrammes fut hissée par 43 artilleurs sur un solide corbillard drapé de noir et portant, à chaque de ses angles, quatre panaches de plumes noires, que tiraient péniblement quatre chevaux caparaçonnés de noir. Le cercueil fur recouvert d'un poêle funèbre (4m30*2m80) fait d'une grande pièce de velours semée d'abeilles d'or, des aigles surmontées d'une couronne impériale aux angles et d'une grande croix d'argent. Les demoiselles de l’île offrirent au commissaire français les drapeaux tricolores qui devaient servir à la cérémonie, et qu’elles avaient confectionnés de leurs mains, ainsi que le pavillon impérial qui devait flotter sur la frégate La Belle-Poule.

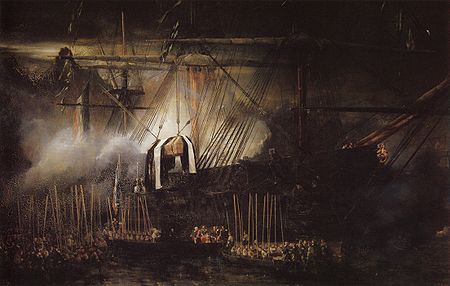

Le transfert sur La Belle Poule

Le transfert des cendres de Napoléon à bord de La Belle Poule, le 15 octobre 1840. Tableau par Eugène Isabey.

Le transfert des cendres de Napoléon à bord de La Belle Poule, le 15 octobre 1840. Tableau par Eugène Isabey.

À trois heures et demie, sous une pluie battante, tandis que la citadelle et la Belle Poule tiraient alternativement le canon, le cortège s’ébranla lentement sous le commandement du gouverneur de l’île. Le comte Bertrand, le baron Gourgaud, le baron de Las Cases fils, et Marchand, portaient les coins du drap. Un détachement de milice, suivi d’une foule de peuple, fermait la marche, pendant laquelle les forts tiraient le canon de minute en minute. Parvenu à Jamestown, le convoi défila entre deux haies de soldats de la garnison, ayant leurs armes renversées. Les vaisseaux français mirent leurs canots major à la mer. Celui de la Belle Poule était orné d’aigles dorés, et portait le prince de Joinville.

À cinq heures et demie, le convoi funèbre s’arrêta au début de la jetée. Le major général Middlemore, très âgé, fort malade, s’avança péniblement vers le prince de Joinville. Cette brève rencontre en français approximatif marqua la remise du corps de Napoléon entre les mains de sa patrie. Avec d’infinies précautions, le lourd cercueil fut déposé dans la chaloupe. Les navires français, qui arboraient jusque-là les signes du deuil, hissèrent aussitôt leurs couleurs et tous les navires présents tirèrent. Sur La Belle-Poule, 60 hommes étaient sous les armes, les tambours battaient aux champs et la musique faisait entendre des airs funèbres.

Le cercueil fut hissé sur le pont et débarrassé de son enveloppe de chêne. L’abbé Coquereau donna l’absoute. Napoléon était de retour en territoire français. À six heures et demie, le cercueil fut déposé dans une chapelle ardente, ornée de trophées militaires, qu’on avait dressés à l’arrière du bâtiment. À dix heures le lendemain matin, la messe fut dite sur le pont, puis le cercueil descendu dans la chapelle ardente de l’entrepont, pendant que la musique de la frégate jouait, dit-on, le grand air de Robert le Diable de Meyerbeer, détail d’un goût particulièrement douteux[14]. Cette opération achevée, chaque officier reçut une médaille commémorative[15], tandis que les matelots se partageaient le cercueil de chêne et le saule mort qu’on avait arraché de la vallée du tombeau.

Le retour de Sainte-Hélène

Le dimanche 18 octobre, à huit heures du matin, la Belle Poule, la Favorite et l’Oreste appareillèrent. L’Oreste alla rejoindre la division du Levant, tandis que les deux navires voguaient vers la France à tout allure par crainte d'être attaqués. Aucun accident remarquable ne signala, pendant les treize premiers jours la marche de la Belle-Poule et de la Favorite ; mais elles rencontrèrent, le 31 octobre, un navire de commerce, le Hambourg, dont le capitaine fit part au prince de Joinville des nouvelles d’Europe, qui confirmaient celles de Doret.

Ces bruits de guerre furent confirmés par le bâtiment hollandais l’Egmont, qui faisait route pour Batavia. Le prince de Joinville s’empressa de former un conseil de guerre où furent appelés les officiers de la Belle-Poule et de la Favorite ; il s’agissait d’arrêter les dispositions nécessaires pour éviter que la précieuse cargaison ne soit mise en péril en cas de rencontre avec des navires britanniques. Joinville fit préparer la Belle Poule pour un éventuel combat[16], ce qui était un enfantillage, mais il ordonna surtout à la Favorite de s’éloigner aussitôt et de gagner le premier port français. Le prince n’ignorait pas qu’un navire britannique n’aurait pas attaqué le vaisseau funéraire, mais que la Favorite n’eût pas bénéficié de la même magnanimité et il redoutait avec raison d’avoir à lui porter secours si elle devait être prise dans les lignes d’un vaisseau ennemi, au risque d’y perdre la frégate et son chargement. Une autre hypothèse est que la Favorite est plus lent et qu'elle ne peut que retarder la Belle Poule.

Le 27 novembre, la Belle-Poule n’était plus qu’à cent lieues des côtes de France ; elle n’avait rencontré aucune croisière britannique ; mais elle n’en persista pas moins dans les précautions que commande la prudence en temps de guerre; bien que ces précautions étaient inutiles puisque les tensions avaient cessé au détriment de la France qui avait du abandonner son allié égyptien. Thiers avait été contraint à démissionner.

L'arrivée en France

Le transbordement du cercueil de la Belle Poule sur le vapeur Normandie en rade de Cherbourg le 8 décembre 1840. Tableau par Léon Morel-Fatio, 1841. Château de Versailles.

Le transbordement du cercueil de la Belle Poule sur le vapeur Normandie en rade de Cherbourg le 8 décembre 1840. Tableau par Léon Morel-Fatio, 1841. Château de Versailles.

Pendant ce temps, en France, un ministère nominalement présidé par le maréchal Soult, mais dont Guizot était la véritable tête, avait succédé en octobre 1840 au cabinet Thiers pour tenter de résoudre la crise provoquée, avec le Royaume-Uni, par les affaires d’Orient. Cette nouvelle donne ne manquait pas de susciter, dans la presse, des commentaires hostiles dans la perspective de la cérémonie du retour des cendres :

- « Celui qui va recevoir les restes de l’Empereur [Guizot] est un homme de la Restauration, un de ces conspirateurs de salon qui allaient prendre par la main le roi de Gand, derrière les lignes britanniques, pendant que nos vieux soldats se faisaient tuer pour la défense du territoire, dans les plaines de Waterloo. Les ministres qui prendront la tête du cortège nous ont été imposés par l’étranger. Le deuil sera mené par le major général de l’armée française à Waterloo [Soult], ramené au pouvoir par l’appui de lord Palmerston [ministre britannique des Affaires étrangères] et donnant la main au transfuge de Gand. »[17]

Le gouvernement, craignant d’être débordé par son initiative (le futur Napoléon III avait tenté un coup d'Etat) mais ne pouvant plus y renoncer, décida de brusquer les choses : « Il était pressé d’en finir », commenta Victor Hugo[18]. « Que les préparatifs soient prêts (sic) ou non, la cérémonie funèbre aura lieu le 15 [décembre], quelque temps qu’il fasse ou qu’il arrive »[19], affirma le ministre de l’intérieur, le comte Duchâtel.

Il fallut réquisitionner tout ce que Paris et les faubourgs comptaient de bras pour achever à la hâte les préparatifs (le retour rapide du tombeau et les problèmes politiques internes avaient entrainé un retard considérable) et dresser, du pont de Neuilly aux Invalides, les échafaudages de carton-pâte qui regarderaient passer le char funèbre, qu’on n’acheva de barbouiller que tard dans la nuit précédant la cérémonie[20]. Afin d’éviter toute contagion révolutionnaire, le gouvernement – qui avait déjà insisté pour que l’Empereur fût enterré aux Invalides, avec les gloires militaires de la France – ordonna que la cérémonie serait strictement militaire, écartant du cortège les corps constitués, à la grande fureur des étudiants de droit et de médecine, qui réclamaient l’honneur de suivre le cercueil de l’Empereur[21]. Le corps diplomatique, réuni à l’ambassade du Royaume-Uni, décida de s’abstenir de paraître à la cérémonie par antipathie pour Napoléon ainsi que pour Loius-Philippe.

Le 30 novembre, la Belle-Poule entra dans la rade de Cherbourg, et six jours plus tard les restes furent transférés sur le bateau à vapeur la Normandie. Après avoir gagné Le Havre, le cercueil fut placé au Val-de-la-Haye, près de Rouen, sur le bateau la Dorade 3 pour remonter la Seine, sur les berges de laquelle la population rendit hommage à l'Empereur. Le 14 décembre, la Dorade vint s’amarrer au quai de Courbevoie.

Témoignage contemporain :" (...) On sait qu'on a le projet de se porter à l'Ambassade d'Angleterre et de démolir la maison; aussi a-t-on enfermé de la troupe dans l'hôtel et lady Granville a-t-elle déménagé. On estime qu'il y a 800 000 personnes en mouvement. Mes enfants ont été au Pecq, et ont trouvé tout fort convenable : grand silence à l'arrivée du bateau, tous les chapeaux bas; le général Bertrand à droite du cercueil, le général Gourgaud à gauche, M. de Chabot devant; le prince de Joinville allant et venant pour donner des ordres, ayant fait ôter tous les ornements qui n'étaient pas religieux; des prêtres, beaucoup de cierges, mais rien de mondain ni de mythologique (...) Les journaux indiquent une grande fermentation (...) j'ai écrit pour qu'on fit voir ce spectacle à mon petit-fils; quelque mal conçue, incohérente, contradictoire et ridicule, par les circonstances, que soit cette cérémonie, l'arrivée de ce cercueil sera une chose très imposante et dont il sera curieux, un jour, d'avoir été témoin (...) sans pouvoir faire tous les rapprochements étranges qu'il inspire : l'oubli complet de l'oppression, de la malédiction générale dont l'Europe retentissait il y a vingt-six ans; et, aujourd'hui, ce souvenir unique de ses victoires, rendant sa mémoire si populaire. Paris se disant avide de liberté, la France humiliée devant l'étranger, célébrant à l'envi celui qui a le plus enchaîné cette liberté, et qui a été le plus terrible des conquérants. (...) avec cette haie de rois et de grands hommes. On aurait du au moins, n'y point placer le Grand Condé ! Condé offrant une couronne à l'assassin de son petit-fils ! Ce qui me paraît être beau, c'est le char. J'aime l'idée de Napoléon rapporté en France sur un bouclier..."

(Duchesse de Dino, château de Rochecotte, 17 décembre 1840, dans "Chronique, de 1831 à 1862" Plon, 1909, p.434).

L'inhumation

L'inhumation avait été fixée au 15 décembre. Victor Hugo évoque cette journée dans Les Rayons et les Ombres :

- « Ciel glacé ! soleil pur ! Oh ! brille dans l’histoire !

- Du funèbre triomphe, impérial flambeau !

- Que le peuple à jamais te garde en sa mémoire

-

- Jour beau comme la gloire,

- Froid comme le tombeau. »[22]

-

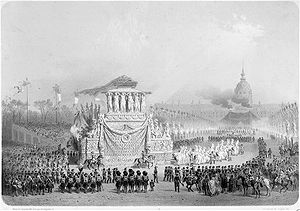

Malgré un froid soutenu de 10 degrés, la foule des spectateurs depuis le pont de Neuilly jusqu’aux Invalides était prodigieuse. Il y avait des maisons dont les toits en étaient couverts. Le respect et la curiosité l’emportaient sur l’énervement et le froid pénétrant achevait de glacer les velléités d’agitation de la foule. Sous le pâle soleil qui avait succédé à la neige, les statues de plâtre et les ornements de carton doré produisaient un effet ambigu : « le mesquin habillant le grandiose »[23] :

- « Tout à coup, le canon éclate à la fois à trois points différents de l’horizon. Ce triple bruit simultané enferme l’oreille dans une sorte de triangle formidable et superbe.

- Des tambours éloignés battent aux champs. Le char de l’empereur apparaît.

- Le soleil voilé jusqu’à ce moment, reparaît en même temps. L’effet est prodigieux.

- On voit au loin, dans la vapeur et dans le soleil, sur le fond gris et roux des arbres des Champs-Élysées, à travers de grandes statues blanches qui ressemblent à des fantômes, se mouvoir lentement une espèce de montagne d’or. On n’en distingue encore rien qu’une sorte de scintillement lumineux qui fait étinceler sur toute la surface du char tantôt des étoiles, tantôt des éclairs. Une immense rumeur enveloppe cette apparition.

- On dirait que ce char traîne après lui l’acclamation de toute la ville comme une torche traîne sa fumée. […]

- Le cortège se remet en marche. Le char avance lentement. On commence à en distinguer la forme. […]

- L’ensemble a de la grandeur. C’est une énorme masse, dorée entièrement, dont les étages vont pyramidant au-dessus des quatre grosses roues dorées qui la portent. […] Le vrai cercueil est invisible. On l’a déposé dans la cave du soubassement, ce qui diminue l’émotion. C’est là le grave défaut de ce char. Il cache ce qu’on voudrait voir, ce que la France a réclamé, ce que le peuple attend, ce que tous les yeux cherchent, le cercueil de Napoléon. »[24]

" Ce que j'ai trouvé de vraiment admirable, c'est le char. Rien de plus magnifique et de plus imposant; les étendards de chaque département portés par les sous-officiers faisaient très bien; les trompettes qui poussaient à l'unisson un chant simple et funèbre m'ont saisi. J'ai aimé aussi les cinq cents marins de La Belle Poule, qui, par leur tenue austère, contrastaient avec la splendeur du reste. Mais ce qui était ridicule, c'était les vieux costumes de l'Empire (...)La marche du char n'était pas assez promptement suivie par la foule, de sorte que le peuple se précipitait de façon trop bruyante (...) On a aussi vu quelques drapeaux rouges et entendu quelques chants de La Marseillaise, mais cela a été réprimé et étouffé"- récit d'un témoin oculaire cité par la duchesse de Dino le 19 décembre 1840 (op. cit, p. 437), qui ajoute : "La duchesse d'Albuféra a vu passer le cortège de chez madame de Flahaut, qui avait invité les vieux restes féminins de l'Empire (...) Les quatre-vingt mille hommes de troupe donnaient, dit-elle, l'aspect d'une revue plutôt que d'un enterrement (elle) regrette, avec raison, l'attitude du peuple, qui n'était ni religieuse, ni recueillie, ni touchante".

Le cortège arriva aux Invalides vers une heure et demie ; à deux heures il atteignit la grille d’honneur ; le roi et tous les grands corps de l’État attendaient dans l’église du Dôme. Le prince de Joinville devait prononcer un petit discours, mais on avait oublié de l’en prévenir : il se contenta de saluer du sabre, et le roi de marmonner quelques paroles inintelligibles[25]. Le Moniteur arrangea tant bien que mal la scène :- « - Sire, a dit le prince de Joinville, en baissant son épée jusqu’à terre, je vous présente le corps de l’empereur Napoléon.

- - Je le reçois au nom de la France, a répondu le roi d’une voix forte. »[26]

Le général Atthalin s’avança, portant sur un coussin l’épée d’Austerlitz et de Marengo, qu’il présenta à Louis-Philippe ; le roi eut un curieux mouvement de recul, et se tourna vers Bertrand :

- « - Général, je vous charge de placer la glorieuse épée de l’Empereur sur son cercueil. »

Bertrand, trop ému, ne put remplir cet ultime devoir ; Gourgaud se précipita et se saisit de l’arme. Le roi se tourna alors vers lui :

- « - Général Gourgaud, placez sur le cercueil le chapeau de l’Empereur. »

La cérémonie funèbre, au cours de laquelle les meilleurs chanteurs de l’opéra, sous la direction de Habeneck, donnèrent le Requiem de Mozart, fut plus mondaine que recueillie. Les députés, notamment, se tinrent fort mal : « Des écoliers de septième seraient fessés s’ils avaient dans un lieu solennel la tenue, la mise et les manières de ces messieurs. […] Ainsi trois accueils différents ont été faits à l’empereur. Il a été reçu par le peuple aux Champs-Élysées, pieusement ; par les bourgeois sur les estrades de l’Esplanade [des Invalides], froidement ; par les députés sous le dôme des Invalides, insolemment. »[27]. L’attitude du vieux maréchal Moncey, gouverneur des Invalides, racheta l’impertinence de la cour et de la chambre. Depuis quinze jours, il était à l’agonie, pressant son médecin de le faire vivre jusqu’à la cérémonie fatale. Le service religieux terminé, il se fit porter jusqu’au catafalque, prit l’aspersoir, jeta l’eau bénite et lança le mot de la fin :

- « - Et maintenant, rentrons mourir. »[28]

Du 16 jusqu’au 24 décembre, l'église des Invalides éclairée comme le jour de la cérémonie, resta ouverte au public. Dans le peuple, qui, longtemps, n’avait pas cru à la mort de l’Empereur, courait le bruit que son tombeau n’était qu’un cénotaphe. L’on disait qu’à Sainte-Hélène, la commission n’avait trouvé qu’un cercueil vide. L’on affirmait que les Britanniques avaient secrètement rapatrié le corps à Londres pour en faire l’autopsie. Plus tard, l’on affirmera qu’en 1870, la dépouille mortelle de l’Empereur avait été enlevée des Invalides pour la soustraire aux armées étrangères, et n’y fut jamais replacée[29]. Dans son bon sens, le peuple ne s’était pas trompé ; on lui avait voilé Napoléon, il se sentait volé, il aurait un jour sa revanche :

- « Toute cette cérémonie, analysa Victor Hugo, a eu un singulier caractère d’escamotage. Le gouvernement semblait avoir peur du fantôme qu’il évoquait. On avait l’air tout à la fois de montrer et de cacher Napoléon. On a laissé dans l’ombre tout ce qui eût été trop grand ou trop touchant. On a dérobé le réel et le grandiose sous des enveloppes plus ou moins splendides, on a escamoté le cortège impérial dans le cortège militaire, on a escamoté l’armée dans la garde nationale, on a escamoté les chambres dans les Invalides, on a escamoté le cercueil dans le cénotaphe. Il fallait au contraire prendre Napoléon franchement, s’en faire honneur, le traiter royalement et populairement en empereur, et alors on eût trouvé de la force là où l’on a failli chanceler. »[30]

L'échec politique du retour des Cendres

Le retour du corps de Napoléon en France avait deux objectifs : améliorer l'image de la monarchie de Juillet et assurer une certaine gloire aux organisateurs, Thiers et Louis-Philippe.

Le ministre a perçu le début de l'engouement français pour ce qui va devenir le mythe napoléonien. Il pensait que ramener Napoléon en France scellerait les accords entre la France et la Grande-Bretagne alors que les affaires d'Egypte commençaient à agacer l'Europe. Quant à Louis-Philippe, il souhaitait légitimer un peu plus une monarchie bancale et indifférente aux Français. Au final, ce fut un échec.

La grande majorité des Français, enthousiasmée et émue par le retour de celui qui était devenu un martyr, s'est sentie trahie de ne pouvoir lui rendre l'hommage qu'elle voulait. En effet, le gouvernement s'est mis à craindre des émeutes et a voulu autant que possible éviter les rassemblements. Ainsi le cortège a été fluvial et s'est peu attardé dans les villes. A Paris, seules les personnes importantes ont assisté à la cérémonie. De plus, le peu de respect qu'ont témoigné la plupart des hommes politiques a choqué l'opinion et a révélé une vraie rupture, un réel fossé entre le peuple et son gouvernement.

De même, le retour des cendres n'a pas empêché la France de perdre une guerre diplomatique. Elle a été obligée de lâcher son allié égyptien. Thiers s'est aveuglé et s'est ridiculisé. Le roi l'a obligé à démissionner bien avant l'arrivée de La Belle Poule en France à cause de sa politique agressive. Il n'a pas pu profiter de sa victoire.

Au lieu de faire resplendir la Monarchie de Juillet, l'enterrement de Napoléon a été le signe de son déclin.

Le monument

D’après une décision prise par le gouvernement, les restes de Napoléon reposent dans un magnifique monument qui s’élève au milieu du dôme des Invalides. Conçu par l'architecte Louis Visconti, ce tombeau ne fut achevé qu'en 1861.

Dans une excavation circulaire creusée sous le dôme, sorte de crypte ouverte, est placé « un grand sarcophage (...) de porphyre rouge – en fait du quartzite aventuriné de Finlande, proche du porphyre –, posé sur un socle de granit vert des Vosges » [31],[32]. Le socle en marbre noir provient de la carrière de marbre de Sainte-Luce (Isère). Le transport de ce bloc de 5,5 mètres de long, 1,20 mètre de large et 0,65 mètre d'épaisseur, ne se fit pas sans peine[33].

Le transfert du cercueil depuis la chapelle Saint-Jérôme, où il reposait depuis 1840, ne donna lieu qu’à une cérémonie intime, à laquelle assistèrent, le 2 avril 1861, l’empereur Napoléon III, l’impératrice Eugénie, le Prince impérial et les Princes de la famille, le Gouvernement et les Grands officiers de la Couronne.

Musées napoléoniens et lieux de mémoire

À partir de 1854, l'empereur Napoléon III négocia avec le gouvernement britannique l'achat de Longwood House et de la vallée du Tombeau (île Sainte-Hélène), qui devinrent propriétés françaises en 1858 et gérées depuis par le Ministère des affaires étrangères.

Voir aussi

Sources

- Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852 [détail de l’édition](Wikisource)

- Arthur Bertrand, Lettres sur l’expédition de Sainte-Hélène en 1840, Paris, Paulin, 1841

- Abbé Félix Coquereau, Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène, Paris, H. Delloye, 1841

- Emmanuel de Las Cases, Journal écrit à bord de la frégate La Belle Poule, Paris, H. Delloye, 1841

- Philippe de Rohan-Chabot, Les Cinq Cercueils de l’Empereur, souvenirs inédits, préface de René de Chambrun, Paris, France-Empire, 1985

Bibliographie

- Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2002 – ISBN 2-213-59222-5

- Jean Boisson, Le retour des Cendres, préface du général de Grancey, Paris, Études et recherches historiques, 1973

- Jean Bourguignon, Le retour des Cendres, Paris, Plon, 1941

- Franck Ferrand, L'histoire interdite, Paris, Tallandier, 2008

- E.M. Laumann, Le retour des cendres, Paris, Daragon, 1904

- Gilbert Martineau, Le retour des cendres, Paris, Tallandier, 1990

- Georges Poisson, L'aventure du retour des Cendres, Paris, Tallandier, 2004

- Georges Rétif de la Bretonne, Anglais, rendez-nous Napoléon !, Jérôme Martineau, 1969

Notes et références

- ↑ Le prince de Joinville ne décolérait pas d'être employé à « une besogne de charretier » ou de « croque-mort » (cité par Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2002, p. 816). La reine Marie-Amélie jugeait que l'opération était « une pâture pour les têtes chaudes » (ibidem), tandis que la reine Louise y voyait une « pure comédie » (ibidem).

- ↑ « Voilà une idée bien française », ironisa Palmerston dans une lettre à son frère (cité par Guy Antonetti, Op. cit., p. 816).

- ↑ Laumann, pp. 15-16

- ↑ « Les idées bonapartistes, dit-il, sont une des plaies vives de notre temps ; elles représentent ce qu'il y a de plus funeste pour l'émancipation des peuples, de plus contraire à l'indépendance de l'esprit humain. »

- ↑ Avant l'ouverture du débat, Lamartine avait dit : « Les cendres de Napoléon ne sont pas éteintes, et l'on en souffle les étincelles. » (Antonetti, p. 817)

- ↑ cité par : Laumann, pp. 32 et 34 et Antonetti, p. 816

- ↑ Antonetti, p. 817

- ↑ Avant la séance, Thiers avait tenté de dissuader Lamartine d'intervenir : « – Non, lui avait répondu le poète, il faut décourager les imitateurs de Napoléon. – Oh ! Mais qui peut aujourd'hui songer à l'imiter ? – Vous avez raison, je voulais dire les parodistes de Napoléon. » (Antonetti, p. 817) Le mot a fait le tour de Paris.

- ↑ Casimir Delavigne, « La Napoléonne », 1840 – in : Œuvres complètes, Paris, Didier, 1855, p. 525

- ↑ Laumann, p. 40

- ↑ ibid. pp. 40-41

- ↑ Ce dernier écrivit dans le Times : « L’épée d’Austerlitz ne devrait jamais se trouver en des mains ennemies ; elle doit rester où elle peut être tenue au jour du danger pour la gloire de la France. […] Priver les héritiers de l’Empereur de l’unique héritage que le sort leur a laissé ; donner à un bénéficiaire de Waterloo les armes du vaincu, c’est trahir les devoirs les plus sacrés, c’est forcer les opprimés à dire un jour aux oppresseurs : “Rendez-nous ce que vous avez usurpé”. » (cité par René Girard, Napoléon III, Paris, Arthème Fayard, 1986 ; réimpr. Paris, coll. Pluriel, 1993, p. 54)

- ↑ Le cercueil en bois d’ébène avait été confectionné à Paris. Sa forme rappelait celle des sarcophages antiques ; il était long de 2,56 mètres, haut de 70 centimètres et large de 1,05 mètre. Il portait sur son couvercle, pour toute inscription, le mot Napoléon en lettres d’or. Chacune de ses faces était décorée de la lettre N en bronze doré. Six forts anneaux en bronze servaient à le saisir et à le déplacer. Sur le cercueil on pouvait lire "Naploléon_Empereur_mort à Sainte-Hélène le 05 Mai 1821"

- ↑ Dans ce fameux solo, le diable invoque, dans le cimetière d’un couvent en ruines, les âmes des nonnes qui, de leur vivant, ont rompu leur vœu de chasteté : « Nonnes qui reposez / Sous cette froide pierre / Réveillez-vous, / Pour une heure quittez, / Votre lit funéraire / Et levez-vous ! etc. ».

- ↑ Elles portent sur l’avers le profil de Louis-Philippe et au revers l’inscription : « Loi du 18 juin 1840 ordonnant la translation des restes mortels de l’empereur Napoléon, de l’île de Sainte-Hélène, à l’église de l’hôtel royal des Invalides de Paris, et la construction de son tombeau aux frais de l’État. S.A.R. le prince de Joinville, commandant l’expédition. »

- ↑ Pour mettre en batterie toutes les pièces que la frégate pouvait opposer à une attaque, on démolit les chambres provisoires qui avait été établie pour loger les membres de la commission de Sainte-Hélène ; les cloisons, ainsi que les meubles qui garnissaient ces cabines, furent jetés à la mer ; le quartier du bord où se trouvaient ces chambres prit le nom de Lacédêmone. L’équipage se préparait aux éventualités d’un combat par de fréquents exercices et des branle-bas multipliés.

- ↑ Le Courrier Français, 11 décembre 1840, cité par : Laumann, p. 97

- ↑ Victor Hugo, « 15 décembre 1840. Funérailles de l’Empereur. Notes prises sur place », Choses vues – in : Œuvres complètes, Histoire, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1987, p. 813

- ↑ cité par : Laumann, p. 97

- ↑ Le char funèbre, tout resplendissant de dorures et de riches draperies, était haut de 10 mètres (30 pieds), large de 5 mètres 80 centimètres (17 pieds) et long de 30 mètres, lourd de 13 tonnes, était tiré par 16 chevaux, distribués en quatre groupes ou quadriges richement caparaçonnés. Le char se composait ainsi qu’il suit : Quatre roues massives et dorées, sur l’essieu desquelles reposait un socle ou soubassement, ayant la forme d’un carré long ou plutôt d’une table épaisse ; sur ce socle s’élevait une sorte de second soubassement arrondi sur le devant et formant une plate-forme demi-circulaire, sur laquelle on avait fixé un groupe de Génies supportant la couronne de Charlemagne ; en arrière, s’élevait un dais semblable à celui d’un piédestal ordinaire, se terminant par une sorte de piédouche quadrangulaire. Enfin, quatorze statues plus grandes que nature, entièrement dorées, portaient un vaste bouclier sur leurs têtes, au-dessus duquel était placé le modèle du cercueil de Napoléon ; le tout était voilé d’un long crêpe violet parsemé d’abeilles d’or. À l’arrière du char s’élevait un trophée de drapeaux, de palmes, de lauriers, où se lisaient les noms des principales victoires de Napoléon.

- ↑ Ils firent la protestation suivante, publiée par Le National : « Enfants des générations nouvelles, [les élèves en droit et en médecine] ne comprennent pas le culte exclusif qu’on rendrait à la force des armes, en l’absence des institutions civiles qui sont le fondement de la liberté. Ils ne se prosternent pas devant l’esprit d’envahissement et de conquête, mais au moment où notre nationalité semble avilie, les écoles auraient voulu par leur présence rendre hommage à l’homme qui fut au dehors le représentant énergique et glorieux de cette nationalité. » (cité par : Laumann, pp. 132-133)

- ↑ Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, 1840

- ↑ Victor Hugo, « 15 décembre 1840. Funérailles de l’Empereur. Notes prises sur place », Choses vues – in : Œuvres complètes, Histoire, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1987, p. 806

- ↑ ibid., pp. 808-809

- ↑ Prince de Joinville, Vieux Souvenirs, p. 223

- ↑ Le Moniteur, 16 décembre 1840

- ↑ Victor Hugo, « 15 décembre 1840. Funérailles de l’Empereur. Notes prises sur place », Choses vues – in : Œuvres complètes, Histoire, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1987, pp. 812 et 813

- ↑ Il ne mourut toutefois que le 20 avril 1842.

- ↑ Cette curieuse légende semble immortelle : elle a été mise au goût du jour en 1969 par un journaliste, Georges Rétif de la Bretonne (Anglais, rendez-nous Napoléon !, Paris, Jérôme Martineau éditeur, 1969), puis en 2000 par Bruno Roy-Henry (Napoléon, l’énigme de l’exhumé de 1840, Paris, L’Archipel, 2000).

- ↑ Victor Hugo, « 15 décembre 1840. Funérailles de l’Empereur. Notes prises sur place », Choses vues – in : Œuvres complètes, Histoire, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1987, p. 815

- ↑ Hors série « les Invalides » du magazine « l'estampille/l'objet d'art » N°21 janvier 2006, page 51 par François Lagrange, chef de la division de la recherche historique et de l'action pédagogique de l'Armée

- ↑ La carrière de Carélie dont la pierre avait été extraite, au prix de grandes difficultés, appartenait au tsar Nicolas Ier ; il en coûta environ 200 000 francs, payés par la France (L. Léouzon Le Duc, Études sur la Russie, p. 12, cité par : Octave Aubry, Sainte-Hélène, Paris, Flammarion, coll. « L’histoire », 1973, p. 461, note 3). Contrairement à ce qu’on lit un peu partout, cette roche très dure et quasiment inaltérable n’est pas du marbre, encore moins du porphyre, mais un grès métamorphisé.

- ↑ R. Reymond, Énigmes, curiosités, singularités, 1987 p. 158

- Portail de l’histoire

- Portail du Premier Empire

Catégorie : Napoléon Bonaparte -

Wikimedia Foundation. 2010.