- Alpins

-

Alpins

Alpins du 2ème régiment en parade le 2 juin 2007Période 15 octobre 1872 Pays  Italie

ItalieBranche Armée de terre italienne Type Infanterie, trasmissions, génie, artillerie Rôle Défense de la frontière alpine itailenne Effectif 6 régiments personnes Fait partie de Commandement des troupes alpines Garnison Bolzano Devise « Di qui non si passa! »

(= « Par ici on ne passe pas !»)Guerres Guerre italo-turque, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale Fourragères

Décorations 73 médailles militaires modifier

Le monument aux Alpins à Brunico, victime d'actes de vandalisme commis par des extrémistes de la minorité linguistique germanophone locale

Le monument aux Alpins à Brunico, victime d'actes de vandalisme commis par des extrémistes de la minorité linguistique germanophone locale Monument aux Alpins à Desenzano del Garda

Monument aux Alpins à Desenzano del Garda

Les Alpins (en italien : les Alpini) sont les troupes de l'armée italienne spécialisées pour le combat en zone montagneuse. Elles sont rattachées à l'Infanterie et composées, actuellement de deux brigades.

Formées en 1872, ces unités se trouvent être les plus anciennes des troupes de montagnes actuelles. Leur mission d'origine était de défendre les frontières montagneuses du nord de l'Italie face à la France et l'Autriche. En 1888, les Alpins effectueront leur premier déploiement outre-mer, en Afrique. Ils se signaleront durant le premier conflit mondial en combattant pendant trois ans dans les Alpes, s'opposant aux troupes de montagne allemandes et autrichiennes. Durant le second conflit mondial, ils seront principalement engagés sur le Front de l'Est et dans les Balkans.

Avec la fin de la Guerre froide et la réorganisation de l'armée italienne, il ne subsistera plus que deux des cinq brigades existantes.

Actuellement[1], les Alpins sont engagés en Afghanistan.

Sommaire

Histoire

Origines du corps militaire alpin

Les origines des Alpins sont très anciennes : aux cours des siècles, les habitants des Alpes ont toujours été des combattants valides et fiers, défendant inlassablement leur terre. Les légions alpines à l'époque romaine, les Cimbres, les milices vaudoises, les milices d'autodéfense des vallées de Trente, du val du Piave et du Frioul, pour ne citer que quelques exemples, peuvent être considérés comme des précurseurs des Alpins.

Le corps militaire n'a été constitué officiellement qu'en 1872, après l'époque du Risorgimento, le Royaume d'Italie devait faire face au problème de la défense de ses frontières de terre, c'est-à-dire l'arc alpin.

Le capitaine Giuseppe Perrucchetti, considéré comme le « père des Alpins », proposa de confier la défense des cols alpins à des soldats recrutés sur le territoire, qui auraient permis un contrôle majeur, en raison surtout de leur connaissance du milieu. La proposition fut accueillie positivement, et le 15 octobre 1872, à Naples, par le décret royal no 1056, les premières 15 compagnies alpines furent créées, chacune composée de soldats provenant de la même vallée.

Le recrutement sur le territoire fut aussi un élément de cohésion sociale, qui renforça sensiblement l'esprit des Alpins, qui allait se former.

Les dimensions du corps alpin crûrent rapidement, en 1873 le nombre des compagnies fut élargi à 24, divisées en 7 unités alpines ; en 1875, 10 bataillons furent créés, pour un total de 36 compagnies, et en 1882 enfin, les premiers 6 régiments furent constitués, et ils devinrent 7 en 1887 et 8 en 1910.

En 1887 naquirent les premières 5 batteries de l'artillerie de montagne. Nés pour défendre les Alpes, les Alpins eurent leur baptême à Adoua, en Éthiopie, et la première médaille militaire fut remise au capitaine Pietro Cella pour la Campagne d'Érythrée des années 1887-1888. Ensuite les Alpins participèrent à la seconde campagne d'Érythrée (1896-1897) et à la Guerre de Libye de 1911, où ils démontrèrent un courage et une capacité d'adaptation vraiment exceptionnels.

Le 13 novembre 1902, après une période d'essai au 3ème régiment, les Alpins furent équipés de ski.

La Première Guerre mondiale

Au cours de la Première Guerre mondiale, les troupes alpines parvinrent à leur épanouissement, avec 88 bataillons, 274 compagnies, 67 groupes d'artillerie de montagne et 175 batteries.

Le 24 août 1915, à l'entrée en guerre de l'Italie, les Alpins s'installèrent aux points chauds des cols, comme au Col du Stelvio, sur les Alpes juliennes, au Col du Tonale et sur le Mont-Pasubio, et participèrent aux batailles les plus sanglantes, comme celle du mont Ortigara et celle de Caporetto, jusqu'à la contre-offensive du général Armando Diaz, qui amena à la victoire.Les Alpins jouèrent un rôle de protagonistes dans un conflit caractérisé par ses batailles sur les Alpes, et sur tous les fronts, du Massif de l'Adamello aux Dolomites, du Karst au mont Grappa, des hauts-plateaux de la Vénétie au Piave, où ils démontrèrent leur valeur et leur courage, avec plus de 35 000 morts et plus de 85 000 blessés.

Aux années 1930, la défense des frontières fut confiée au nouveau corps des Gardes de frontière' (abrégé en GAF), tandis que les Alpins furent employés aux endroits où il y avait nécessité, même en dehors du territoire alpin. En ce sens, en 1934, de nouvelles divisions furent créées : la Taurinense (Piémont et Vallée d'Aoste), la Tridentina (Vénétie et Trentin-Haut-Adige), la Julia (Frioul-Vénétie-Julienne), la Cuneense (Coni), auxquelles fut ajoutée la Pusteria (Val Pusteria) en 1935. C'est le moment de la naissance des Troupes alpines auxiliaires.

En 1934, à Aoste fut créé le Centre alpin d'instruction, abrégé en SMALP, ayant son siège principal au château Jocteau, à Beauregard (sur la colline d'Aoste). Appelé aussi École militaire centrale d'alpinisme, au fil des années il est devenu un centre d'excellence pour la préparation aussi dans le domaine des sports d'hiver, jusqu'au point qu'il a été surnommé Université de la montagne.

De 1935 à 1936, les Alpins furent employés encore en Afrique, pour la guerre d'Éthiopie. Ils débarquèrent à Massaoua, où la division Pusteria participa aux opérations pour la conquête de l'Empire italien, aux batailles de l'Amba Ardam, du Amba Alagi et du Maychew.

Des unités alpines participèrent aussi à la Guerre d'Espagne, avec l'uniforme du Tiers étranger.

La Seconde Guerre mondiale

Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Alpins furent employés sur le front alpin occidental, qui concernait les divisions Taurinense, Cuneense, Tridentina, Pusteria, et Alpes grées, dont faisait partie l'abbé Secondo Pollo, le bienheureux patron del Alpins. Ils furent ensuite déplacés sur le front grec-albanais, où était déjà présente la division Julia.

En 1942, un contingent d'Alpins composé des divisions Cuneense, Tridentina et Julia fut envoyé au Front de l'Est. Ses membres participèrent à la défense du Don, et furent obligés à une retraite à pieds dans le gel des steppes russes, en s'ouvrant le chemin par des batailles historiques, parmi lesquelles il faut rappeler celle de Nikolaevka.

Après l'Armistice de Cassibile du 8 septembre 1943, les Alpins étaient employés dans les deux déploiements contreposés : au sein de la République sociale italienne, fut créée la division alpine Mont-Rose, à laquelle s'ajoutèrent d'autres unités alpines faisant partie de la Division Littorio, ou autonomes. Dans l'armée royale italienne, les Alpins étaient représentés par les bataillons Piémont et L'Aquila.

Beaucoup d'Alpins entrèrent dans la lutte partisane.

L'après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, l'adhésion de l'Italie à l'OTAN amena à la reconstitution de l'armée.

Les troupes alpines furent réorganisées en cinq brigades :

- La brigade Taurinense, ayant siège au Piémont. La garnison se trouve à Turin et les unités sont disposées au Val Chisone, au Val de Suse et dans la province de Coni ; la zone de recrutement comprend le Piémont, la Vallée d'Aoste, la province de Plaisance et la région des Apennins ligures et toscans ;

- La brigade Orobica, ayant siège dans la région occidentale de la province autonome de Bolzano. La garnison se trouve à Merano, et les unités sont disposées au Val Venosta et dans la Vallée de l'Isarco ; la zone de recrutement comprend la Lombardie ;

- La brigade Tridentina, ayant siège dans la région orientale de la province autonome de Bolzano. La garnison se trouve à Bressanone, et les unités sont disposées au Val Pusteria et dans la Vallée de l'Isarco ; la zone de recrutement comprend la province autonome de Bolzano, province autonome de Trente et la province de Vérone ;

- La brigade Cadore, ayant siège dans la Vénétie. La garnison se trouve à Belluno, et les unités sont disposées au Val Cadore, la vallée du Piave ; la zone de recrutement comprend les provinces de Province de Belluno et de Vicence et la région des Apennins de l'Émilie-Romagne ;

- La brigade Julia (pron. Youlia), ayant siège au Frioul. La garnison se trouve à Udine, et les unités sont disposées en Carnia et aux Abruzzes (bataillon détaché L'Aquila) ; la zone de recrutement comprend la province de Trévise, les régions Frioul-Vénétie-Julienne, Abruzzes et Samnium

En 1948, l'École militaire alpine à Aoste a été reconstituée comme Centre alpin d'instruction. Les troupes de frontière (Guardia alla frontiera, GAF) furent absorbées par les troupes alpines, ce qui créa l'unité des Alpins d'arrestation.

Aux années 1950 furent créés les premières unités d'Alpins parachutistes, qui représentent une élite du corps militaire alpins encore de nos jours.

Une autre nouveauté fut la création du Centre d'instruction pour les recrues.

Les brigades alpines furent réunies au sein du IV corps d'armée alpin, dont le premier commandant fut Clemente Primieri, élu en 1952. Cette unité avait pour but la défense de l'arc alpin nord-oriental, en cas d'attaque de la part des pays membres du Pacte de Varsovie. Outre à cela, un contingent appelé Cuneense représentait l'armée italienne au sein des Forces mobile allées (AMF) de l'OTAN.

Au début des années 1990, après l'écroulement de l'Union soviétique, l'armée fut à nouveau reconstituée, et certains unités alpines historiques, telles que les brigades Orobica et Cadore, furent supprimées. En 1997, le IV corps d'armée alpin fut transformé en Commandement des troupes alpines, avec trois brigades : la Taurinense, la Tridentina et la Julia. La brigade Tridentina a été supprimée en 2002.

Les années 1990 marquent le début de la présence des troupes alpines dans le cadre des missions internationales. Les Alpins participent notamment aux missions au Mozambique, en Albanie, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan et au Liban. Cela a amené à une réduction de l'activité en montagne, qui les caractérisait, mais a sans aucun doute augmenté leur prestige au niveau international.

Les derniers 24 mulets utilisés par les Alpins ont été vendus aux enchères à Belluno par volonté du Ministère de la défense italien[2].

Un autre changement radical, qui marqua une dénaturation ultérieure des Alpins, a été l'abolition en 2005 du service militaire obligatoire en Italie. Cet événement a éliminé la pratique du recrutement régional, un élément historique de cohésion pour les Alpins.

La devise des Alpins

"Di qui non si passa", qui signifie "Par ici on ne passe pas !", c'est la devise traditionnelle des Alpins, créée par le général savoyard Louis Pelloux en 1888, lors d'un dîner des officiers alpins à Rome.

« La devise de mes Alpins, quant à moi, se réduit à peu de mots : "Par ici on ne passe pas !". »

Cette devise a été évoquée fréquemment, surtout pendant la Première Guerre mondiale, lors des batailles de haute montagne, et lors de la défense à outrance le long du Piave.

Structure actuelle

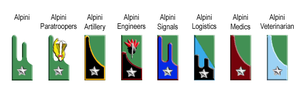

Les troupes alpines comprennent de différentes spécialités de l'armée italienne : l'infanterie, l'artillerie, les sapeurs, les transmissions, les transports et les matériaux, les corps logistiques. Presque toutes les unités s'adressent au Commandement des troupes alpines, abrégé en COMALP, un commandement au niveau de corps d'armée, héritage du IV corps d'armée alpin, ayant siège à Bolzano.

Du COMALP dépendent notamment :

- Les deux brigades alpines : la brigade Taurinense, dont la garnison a siège à Turin et les unités sont disposées au Piémont et aux Abruzzes, et la brigade Julia, dont la garnison a siège à Udine et les unités sont disposées au Trentin-Haut-Adige et dans la Vénétie et dans le Frioul-Vénétie-Julienne. Ces deux brigades ont une structure semblable, avec trois régiments d'infanterie alpine, un régiment d'artillerie de montagne et un régiment de sapeurs. La Taurinense a aussi un régiment de cavalerie (non alpin), a été l'une des premières unités de volontaires de l'armée italienne et a participé à plusieurs missions internationales. La Julia, au contraire, a gardé pendant longtemps les caractéristiques typiques des troupes alpines originaires, étant composée surtout par des soldats appelés. Avec la récente abolition du service militaire obligatoire, les différences entre les deux brigades a disparu.

- Le Centre alpin d'instruction à Aoste : héritage de l'École militaire alpine, c'est l'institut qui s'occupe de l'instruction dans le domaine du ski et de l'alpinisme, non seulement des Alpins, mais aussi d'unités d'armée italiennes et étrangères. Ici a lieu aussi la préparation d'athlètes de haut niveau de disciplines sportives hivernales.

- Les Unités de support, sensiblement réduits par rapport au passé. Ces unités sont des troupes alpines effectives, et sont caractérisées, comme toute autre troupe, par la structure et le nom traditionnels, ainsi que par les traditions et le chapeau typique. Elles sont constituées aujourd'hui par :

- L'unité de commandement à Bolzano, qui assûre le support logistique au COMALP ;

- Le 6ème régiment alpin, dont la garnison se trouve au Val Pusteria, qui a pour but de gérer les centres d'instruction de la région ;

- Le 4ème régiment alpin des parachutistes Mont-Cervin, unité d'élite des troupes alpines, employée pour des missions spéciales.

- Trois régiments de support (d'artillerie, des transmissions et logistique).

Les unités

Commandement des troupes alpines (à Bolzano)

Commandement des troupes alpines (à Bolzano) Commandement de la division alpine "Tridentina" (à Bressanone)

Commandement de la division alpine "Tridentina" (à Bressanone) Centre alpin d'instruction (à Aoste)

Centre alpin d'instruction (à Aoste) Écusson du 4ème régiment des Alpins parachutistes Mont-Cervin (à Bolzano)

Écusson du 4ème régiment des Alpins parachutistes Mont-Cervin (à Bolzano) 6ème régiment des Alpins (à San Candido)

6ème régiment des Alpins (à San Candido) Unité de commandement et de support tactique "Tridentina"

Unité de commandement et de support tactique "Tridentina"

Brigade alpine "Taurinense" :

Brigade alpine "Taurinense" :

Unité de commandement et de support tactique "Taurinense" (à Turin)

Unité de commandement et de support tactique "Taurinense" (à Turin) 2ème régiment des Alpins (à Borgo San Dalmazzo)

2ème régiment des Alpins (à Borgo San Dalmazzo) 3ème régiment des Alpins (à Pignerol)

3ème régiment des Alpins (à Pignerol) 9ème régiment des Alpins (à l'Aquila)

9ème régiment des Alpins (à l'Aquila) Régiment "Nice Cavalerie" (1er régiment) (à Pignerol)

Régiment "Nice Cavalerie" (1er régiment) (à Pignerol) 1er régiment d'artillerie de terre (en montagne) (à Fossano)

1er régiment d'artillerie de terre (en montagne) (à Fossano) 32ème régiment des sapeurs (à Turin)

32ème régiment des sapeurs (à Turin)

Unités alpines encadrées dans d'autres commandements

2ème régiment d'artillerie de terre

2ème régiment d'artillerie de terre

- Siège : Trente

- Dépendance : Brigade d'artillerie (à Portogruaro)

2ème régiment des transmissions

2ème régiment des transmissions

24ème régiment de manœuvre

24ème régiment de manœuvre

Le chapeau

Le chapeau est le symbole le plus représentatif des Alpins. Il est composé par plusieurs éléments, qui marquent le grade, le bataillon, le régiment et la spécialité.

La plume

Elle se trouve sur la gauche du chapeau et mesure de 25 à 30 cemtimètres. Elle est de corbeau, noire, pour la troupe ; d'aigle, marron, pour les sous-officiers et les officiers inférieurs ; d'oie, blanche, pour les officiers supérieurs et les généraux.

Le pompon

C'est le disque en laine où la plume est infilée. En origine, la couleur du pompon distinguait les bataillons à l'intérieur de chaque régiment : le premier bataillon portait toujours un pompon blanc, le deuxième un pompon rouge, le troisième vert, et, là où il y avait un quatrième bataillon, bleu. Les couleurs sont celles du drapeau italien, le bleu est la couleur de la Maison de Savoie.

Ensuite, d'autres pompons ont été créés et ajoutés, avec des couleurs, des chiffres et des sigles correspondant aux spécialités et aux unités des troupes alpines.

Les pompons utilisés aujourd'hui sont les suivants :

Infanterie alpine

Blanc : 5ème régiment des Alpins (bataillon Morbegno), 7ème régiment des Alpins (bataillon Feltre), 8ème régiment des Alpins (bataillon Gemona)

Blanc : 5ème régiment des Alpins (bataillon Morbegno), 7ème régiment des Alpins (bataillon Feltre), 8ème régiment des Alpins (bataillon Gemona) Rouge : 8ème régiment des Alpins (bataillon Tolmezzo), Centre alpin d'instruction (bataillon Aoste)

Rouge : 8ème régiment des Alpins (bataillon Tolmezzo), Centre alpin d'instruction (bataillon Aoste) Vert : 2ème régiment des Alpins (bataillon Saluces), 6ème régiment des Alpins (bataillon Bassano)

Vert : 2ème régiment des Alpins (bataillon Saluces), 6ème régiment des Alpins (bataillon Bassano) Bleu : 3ème régiment des Alpins (bataillon Suse), 9ème régiment des Alpins (bataillon L'Aquila), Centre alpin d'instruction (sauf le bataillon Aoste), personnel hors du corps

Bleu : 3ème régiment des Alpins (bataillon Suse), 9ème régiment des Alpins (bataillon L'Aquila), Centre alpin d'instruction (sauf le bataillon Aoste), personnel hors du corps Bleu, disque noir, "R" blanc : supports régimentaires

Bleu, disque noir, "R" blanc : supports régimentaires Bleu, disque noir, "B" blanc : supports de brigade

Bleu, disque noir, "B" blanc : supports de brigade Bleu, disque noir, "CA" blanc : supports de corps d'armée : Unité de commandement COMALP et 4ème régiment des Alpins parachutistes

Bleu, disque noir, "CA" blanc : supports de corps d'armée : Unité de commandement COMALP et 4ème régiment des Alpins parachutistes

Artillerie de montagne

Vert, oval noir, n° en jaune : batteries obusiers, batteries SAOC, batteries TST (le chiffre correspond au n° de la batterie)

Vert, oval noir, n° en jaune : batteries obusiers, batteries SAOC, batteries TST (le chiffre correspond au n° de la batterie) Vert, oval noir, "CG" en jaune : BCSL régimentaires (CG = Commandement de Groupe, puisque les batteries de commandement sont liées aux groupes)

Vert, oval noir, "CG" en jaune : BCSL régimentaires (CG = Commandement de Groupe, puisque les batteries de commandement sont liées aux groupes) Vert, oval noir sans sigles : personnel hors du corps

Vert, oval noir sans sigles : personnel hors du corps

Génie, transmissions, services

Amarante : Génie (2ème et 32ème régiments des sapeurs) et transmissions (2ème régiment de transmission)

Amarante : Génie (2ème et 32ème régiments des sapeurs) et transmissions (2ème régiment de transmission) Violet : Services logistiques (24ème régiment)

Violet : Services logistiques (24ème régiment)

Les adjudants, les officiers et les supérieurs portent un pompon en métal doré. Les officiers généraux portent un pompon en métal argenté.

Le symbole

Il se trouve sur la partie antérieure du chapeau et marque la spécialité d'appartenance :

- Officiers généraux : Un aigle avec une couronne de lauriers et un écusson avec le sigle 'RI' au centre ;

- Alpins : Un aigle, un cornet, deux fusils croisés ;

- Artillerie de montagne : Un aigle, un cornet, deux canons croisés ;

- Génie pionnier : Un aigle, un cornet, deux haches croisées ;

- Génie sapeur : Un aigle, un cornet, un glaive, une granade enflammée et deux haches croisées ;

- Transmissions : Un aigle, un cornet, une antenne, des éclairs et deux haches croisées ;

- Trasports et matériaux : Un aigle et un rouage ailé ;

- Santé (officiers-médecins) : Un aigle, une étoile à cinq pointes avec une croix rouge, les bâtons d'Esculape croisés ;

- Santé (sous-officiers et troupes) : Un aigle, une étoile à cinq pointes avec une croix rouge ;

- amministrazione e commissariato: Un aigle, une couronne tourelée, un rond violet et une couronne de lauriers

La facture du symbole change selon le grade :

- Fil métallique doré ou en plastique dorée pour les officiers, les sous-officiers et les militaires de troupe en service permanent ;

- Plastique noire pour les militaires en service temporaire

Les grades

Sur le côté gauche du chapeau des Alpins se trouvent les grades, en face de la plume et du pompon, sous forme de galons :

L'Alpin et son mulet

Le mulet, un croisement entre un âne et une jument, est devenu pendant la Première Guerre mondiale un duo gagnant des Alpins. En effet, cet animal était utilisé comme moyen de transport de mitrailleuses, d'obusiers et d'autres matériaux. Ensemble avec les Alpins, leurs mulets connurent la faim et le froid du premier conflit mondial, au cours duquel on compta environ 520 000 mulets, provenant surtout de l'Italie du sud.

L'armée italienne disposait de trois types de mulets :

- Le mulet de somme, utilisé par l'infanterie ;

- Le mulet des Alpins, semblable au précédent, mais avec une structure squelettique plus solide ;

- Le mulet de trait, pour les charrettes des bataillons

Les convois de ravitaillement portaient des vivres, des munitions et le courrier aux détachements en avant-garde, sur les montagnes, n'importe quelles étaient les conditions météorologiques.

Les mulets furent utilisés par les Alpins de 1872 à 1991. Ils furent remplacés par la motocharrette Fresia F18 4x4, mais ils resteront à jamais les meilleurs amis des soldats alpins.

CASTA

Les CASTAs sont les championnats de ski des troupes alpines.

Cette compétition a lieu au Val Pusteria, en Haut-Adige, en particulier dans les communes de Braies, Dobbiaco, Villabassa, San Candido et Sesto. Le premier but est celui de vérifier le niveau de formation et d'instruction atteint par les unités alpines, et deuxièmement pour renforcer les liens d'amitié entre les troupes.

Les nations qui ont participé sont : l'Albanie, l'Argentine, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, la Croatie, la Finlande, la Russie, la France, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Lettonie, le Liban, la Lithuanie, la Macédoine, le Monténégro, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, les États-Unis, la Suisse, l'Ukraine et la Hongrie.

Alpins célèbres

|- Source

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Alpini » (voir la liste des auteurs)

Notes et références

- Décembre 2010.

- Tullio Vidulich, Storia degli Alpini, ed. Panorama, Trente (2002)

Voir aussi

Articles connexes

Unités étrangères

- France: Chasseurs Alpins

- Allemagne: Gebirgsjäger

- Etats-Unis: 10e division de montagne

Bibliographie

- Germano De Zolt, Gli alpini da AbbaGarima a Nikoljewka, Panfilo Castaldi, Feltre, 1958 ;

- Dario Iovino Gavino, Le glorie delle truppe alpine nel centenario della fondazione, Teate, Chieti, 1972 ;

- Paolo Proserpio, Le battaglie degli alpini: dalle origini alla campagna di Russia, Varesina editrice, Varèse, 1972 ;

- Emilio Faldella, Storia delle truppe alpine: 1872-1972, Cavalotti Landoni, Milan, 1972 ;

- Luciano Vizzi, Gli Alpini, 1872-1945, Ciarrapico, 1978 ;

- Carlo Chiavazza, Scritto sulla neve, Città armoniosa, Reggio Emilia, 1980, ISBN 88-7001-106-2 ;

- Nuto Revelli, La strada del davai, Einaudi, Turin, 1980 ;

- Celestino Margonari, Alpini, una famiglia, Manfrini, 1983, ISBN 88-7024-215-3 ;

- Filippo Bonfant, Alpini... Sempre, Musumeci éd., Aoste, 1984, ISBN 88-7032-176-2 ;

- Luciano Viazzi, 1940-1943 i diavoli bianchi: gli sciatori nella 2 guerra mondiale: Storia del Battaglione Monte Cervino, Arcana, Milan, 1984, ISBN 88-85008-61-5 ;

- Gianni Oliva, Storia degli alpini, Rizzoli, 1985, ISBN 88-17-53583-4 ;

- Franco Brunello, Le parole degli alpini, Rossato, 1987, ISBN 88-8130-022-2 ;

- Irnerio Forni, Alpini garibaldini. Ricordi di un medico nel Montenegro dopo l'8 settembre, Mursia, Milan, 1992, ISBN 88-425-1155-2, 208pag

- G. Paris, Alpini. Canti e immagini, Bellavite, Lecco, 1992, ISBN 88-86832-02-8 ;

- Vincio Delleani, Non vogliamo encomi: cronache del 30° battaglione guastatori nella campagna di Russia, 1942-1943, Mursia, Milan, 1996, ISBN 88-425-2115-9 ;

- Giorgio Gazza, Urla di vittoria nella steppa: fronte russo 1943, gli alpini del Val Chiese a Scheljakino, Malajewka w Arnautowo, Murisa, Milan, 1996 ISBN 88-425-2103-5

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.