- Histoire de la tanzanie

-

Histoire de la Tanzanie

La Tanzanie telle qu’elle existe aujourd’hui est le fruit de la fusion en 1964 de l’État de Zanzibar et du Tanganyika.

Contrairement à l’archipel de Zanzibar dont l’histoire nous est relativement bien connue, ayant été dès l’antiquité un important centre marchand, on sait moins de choses sur l’histoire de l’intérieur des terres, en tout cas jusqu’au début du XIXe siècle, époque où commencèrent les explorations européennes.

Préhistoire

Les célèbres gorges d’Olduvai, situées dans le Nord de la Tanzanie actuelle, fournissent d’inestimables traces de ce qu’a été la Préhistoire de la région. On y a en effet trouvé des restes fossiles de certains des plus anciens ancêtres de l’espèce humaine.

L’intérieur des terres (des premiers temps jusqu’au XVIIIe siècle)

La région est supposée avoir été habitée à l’origine par des tribus utilisant une langue à cliquetis de la bouche de la famille linguistique khoïsane, similaire à celle des Bushmen et des Hottentots d’Afrique du Sud. Bien qu’il reste des traces de ces tribus originelles, la plupart ont été déplacées par des populations Bantous migrant depuis l’ouest et le sud et par des Nilotes et d’autres peuples en provenance du nord. Les Bantous sont supposés être arrivés dans la région dès le Ve ou IVe siècle avant JC.

Les nilotiques et para-nilotiques sont eux arrivés par vagues successives, les premières au début du premier millénaire avant JC et les dernières vers le XVIIIe siècle, notamment les Masaïs qui ont migré jusqu’au nord de la Tanzanie à partir du XVe siècle, se heurtant à un certain nombre d’ethnies déjà installées, comme les Gogos ou les Hehes.

Certaines de ces populations africaines avaient atteint un haut niveau d’organisation et contrôlaient de larges territoires quand les explorateurs et les missionnaires européens ont pénétré l’intérieur du pays à partir du début du XIXe siècle.

La région côtière et les îles (Zanzibar, Pemba..) jusqu'au XVIIIe

Article détaillé : Histoire de Zanzibar.Antiquité : les premiers marchands

La région côtière, au contraire, a subi ses premières influences étrangères dès l’Antiquité.

Rhapta, ancienne ville marchande que l’on situe quelque part entre la région de Tanga et le delta du fleuve Rufiji, tout au sud de l’antique territoire de l’Azanie, était un centre marchand familier des commerçants de l’époque romaine en provenance notamment de Grèce, d’Égypte, de Phénicie...

Mais ce sont avec les marchands en provenance de la péninsule arabique, du Golfe Persique et d’Inde que les relations ont été les plus fortes. Les navires, les fameux boutres, poussés par les vents de la mousson, parvenaient à Zanzibar vers décembre en provenance des Indes et de la péninsule arabique. En mars-avril, ils repartaient grâce aux alizés soufflant du sud-est.

Les commerçants ont très tôt compris l’intérêt que pouvait présenter cette côte africaine pour s’approvisionner en or, en ivoire, en bois précieux, en peaux, en cire et aussi en esclaves noirs.

La région côtière et les îles sont à l’époque habitées par des tribus bantoues africaines, et les interactions entre ces populations indigènes et les marchands perses et arabes ne semblent pas très hostiles. Un manuel grec pour les navigateurs datant du début de notre ère, Le Périple de la mer Érythrée, évoque déjà ces marchands parlant la langue locale et mariés à des femmes africaines.Les cités-États commerçantes (VIIe-XVe siècle)

À partir du VIIe siècle, certains marchands deviennent si familiers de la région qu’ils choisissent de s’y installer définitivement, et fondent des comptoirs de commerce. Il faut dire aussi que les tensions qui surgissent dans le monde musulman naissant pour savoir qui doit succéder à Mahomet poussent certains à partir trouver refuge dans d’autres contrées.

C’est ainsi qu’on pense que, vers 950, Ali ibn Hasan, sultan de Shiraz, une petite ville de Perse du sud, fuit son pays accompagné de sa famille et de suivants, pour rejoindre la bande côtière d’Afrique de l’est et ses îles.

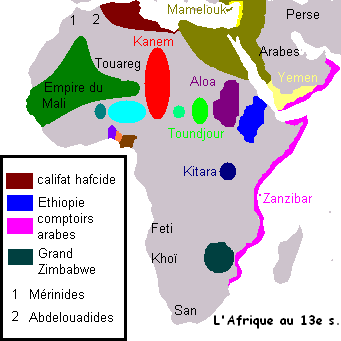

L'Afrique au XIIIe siècle, carte simplifiée des principaux États, royaumes et empires africains :

Mamelouk; Perse; Arabes; Yémen.

califat hafcide; Kanem; Touareg; 1-Mérinides; 2 - Abdelouadides; Empire du Mali. Éthiopie; Aloa (*); Toundjour.

comptoirs arabes ; Zanzibar; Kitara (*); Grand Zimbabwe; Feti; Khoï; San (*).D’autres vagues de migrants arrivent au XIe siècle, principalement en provenance de la péninsule arabique.

Pour ces différents immigrants parlant l’arabe, la terre où ils débarquent est « Zenji-bar », littéralement la terre des noirs en persan, d’où l’origine possible du nom Zanzibar.

Sur la côte et les îles, ces nouvelles populations se mélangent culturellement et sociologiquement avec les autochtones africains. C’est la naissance de la culture swahilie, métissage des traditions africaines et des croyances arabo-musulmane. Les langues swahilies, issues de ce métissage et basées sur une structure linguistique bantoue enrichies de nombreux apports d’arabe, sont à l’image de ce mélange culturel.

Des cités-États commerçantes sont fondées par les migrants arabes : Lamu, Pate, Pemba, Zanzibar, Malindi, Mombasa, Sofala. Les Shirazis perses s’installent à Kilwa qui devient le centre de commerce le plus florissant de la région au XIe et surtout au XIVe siècle, en partie grâce au commerce d’ivoire d’éléphants et d’hippopotames, et principalement grâce à l’or en provenance des mines de Sofala, dans l’actuel Mozambique, et à destination de l’Europe et du monde islamique. Kilwa est à cette époque décrite comme étant une des villes les plus élégamment bâties du monde. L’île de Zanzibar prospère également. Des caravanes commerciales s’enfoncent de plus en plus profondément dans les terres jusqu’aux grands lacs pour récupérer les précieuses marchandises qui sont réexpédiées vers le Moyen-Orient.

Mais ces villes se font concurrence et se querellent. Elles n’opposent pas un front uni lorsque les premiers européens arrivent sur la côte à la fin du XVe siècle.

L’intermède portugais (1498 – 1729)

En 1498, le portugais Vasco de Gama, sur son périple qui le conduit en Inde après avoir passé le Cap de Bonne espérance, longe la côte est-africaine et rencontre une importante hostilité dans ces rapports avec les notables et marchands arabes. L’explorateur et ceux qui l’accompagnent se rendent aussi compte que certaines cités-États swahilies (Kilwa, Mombasa, Lamu, etc.) se livrent à un important et apparemment fructueux commerce de l'or.

En 1502, Vasco de Gama revient dans la région, cette fois-ci à la tête d’une flotte d’une vingtaine de navires bien équipés. Lui et Ruy Lourenco Ravasco menacent les cheiks de Kilwa, Zanzibar et Brava de destructions si un tribut annuel en or n’est pas versé au Roi du Portugal. Les Arabes ne cèdent pas et c’est par la force que les Portugais vont imposer leur domination. Les Portugais n’hésitent pas à faire preuve d’une grande brutalité pour effrayer et mettre au pas les populations locales. Kilwa, la cité la plus au sud, tombe la première en 1502 et est complètement détruite, suivie de Zanzibar en 1503, puis d’autres cités plus au nord (Mombasa, Lamu..). Seule Mogadiscio au nord de la côte échappe au Portugais. Après une dizaine d’années d’affrontements, qui prennent parfois des accents de guerre sainte entre Chrétienté et Islam, les Portugais peuvent se satisfaire d’avoir pris le contrôle de la plus grand partie de la bande côtière et des îles, mettant la main sur les routes maritimes avec l’Inde et l’orient et sur le commerce de l’or qui les intéresse tant. Zanzibar est alors le principal entrepôt commercial de l’Afrique orientale.

Cependant, surtout à partir du XVIIe siècle, les Portugais eurent du mal à assumer militairement et politiquement leur conquête. Peu nombreux et détestés des populations locales, ils doivent faire face à l’opposition grandissante des swahilis, eux-mêmes de plus en plus fortement soutenus par les Arabes du sultanat d’Oman, situé au nord de la côté swahilie. En 1587, le massacre des Portugais de l’île de Pemba a été une première alerte pour les occupants européens.

En 1698, l’imam de Mascate en Oman, Seif Bin Sultan, encourage les Arabes à se révolter, monte une armée de 3000 hommes, et parvient à reprendre Mombasa aux Portugais, puis Kilwa et Pemba l’année suivante. Les Portugais tentent différentes contre-offensives, reprennent même brièvement Mombasa, mais sont définitivement expulsés de la côte swahilie en 1729, et se réfugient plus au sud au Mozambique.

De 1729 jusqu’au milieu du XIXe siècle

La domination des sultans omanais

Ce sont donc les Arabes du sultanat d’Oman qui contrôlent désormais la région. Pour les cités de la côte, après avoir subi la domination des Portugais, il n’est pas facile de devenir les vassaux d’un sultan situé à plus de 3000 km au nord, au bout du Golfe Persique. Certaines, comme par exemple Mombasa où règne la puissante famille Mazrui, ont même la tentation de faire appel aux anciens occupants, les Portugais, pour se débarrasser de l’envahisseur arabe. Surtout que, en Oman, le régime est affaibli par des luttes de succession entre dynasties pour la récupération du trône.

Sur le plan économique, le XVIIIe siècle signe plutôt un déclin pour la région, même si le lucratif commerce d’esclaves noirs, qui existe depuis environ un millénaire en Afrique de l’est, prend de plus en plus d’ampleur (voir l’article sur la traite musulmane). Il s’agit notamment de répondre aux besoins croissants en domestiques à destination de l’Arabie et du golfe Persique et de fournir de la main-d’œuvre aux notables de Zanzibar et de Pemba pour travailler dans les plantations. Il s’agit aussi d’alimenter les Européens pour leurs nouvelles colonies insulaires de l’océan indien. La France est un client régulier pour ses plantations de cannes à sucre sur l’île Bourbon (aujourd’hui île de la Réunion) ou l’île de France (île Maurice). Les caravanes vont chercher les esclaves noirs dans l’intérieur du pays, en évitant les régions dominées par la tribu masaï qui a la réputation d’être un peuple féroce. Deux routes principales sont empruntées. La première, au sud, passe à proximité du lac Malawi pour rejoindre Kilwa. L’autre, plus au nord, part du lac Victoria, pour amener ivoire et esclaves à Bagamoyo. Ce commerce devient si important qu’un vaste marché aux esclaves est construit en 1811 à Zanzibar.Au début du XIXe siècle, un homme rude mais avisé passe à la tête du Sultanat d’Oman, Sayyid Saïd. Après avoir consolidé son autorité et remis de l’ordre dans les affaires du sultanat dans la capitale Mascate, il s’attaque aux problèmes des territoires extérieurs où la domination omanaise est menacée, notamment par les gouverneurs Mazrui. En effet, en 1814, en plus de Mombasa, le gouverneur Mazrui contrôle Pate et Lamu.

En 1822, Saïd envoie des troupes sur la côte d’Afrique orientale et met au pas une partie des cités rebelles. La famille Mazrui ne tombe pas immédiatement et, pour se rapprocher du théâtre des opérations, Sayyid Said bin Sultan Al-Busaid déplace sa capitale de Mascate à Zanzibar. Ce changement de capitale est aussi un souhait personnel pour le sultan, qui est tombé sous le charme de cette île qu’il vient de découvrir et pour laquelle il a de grands projets. Il lance de nouvelles activités : Zanzibar va ainsi bientôt fournir les ¾ de la production mondiale de clous de girofle, culture qui a été importée de l’île Bourbon en 1812. Le sultan intensifie également la traite des noirs, on estime que 15 000 esclaves transitent chaque année par son port, ce qui en fait l’un des plus importants d’Afrique.

Zanzibar tire de grands profits de ces activités.En 1840, la famille Mazrui est définitivement matée et Sayyid Saïd devient le leader incontesté de toute la côte est de l’Afrique, de l’actuelle Somalie jusqu’au Mozambique.

La puissance d’Oman est à son apogée, mais le sultan subit de plus en plus les pressions des puissances européennes coloniales qui sont durant la première moitié du XVIIIe siècle en pleine lutte d’influence pour le contrôle de l’océan indien et des routes maritimes vers l’Asie.

Les Britanniques prennent pied en Afrique de l’est

Les Britanniques cherchent notamment à éviter que la France ne prenne pied en Afrique de l’est. Pour les Britanniques, l’existence d’une puissance régionale forte, avec laquelle ils sont en bons termes, n’est pas pour leur déplaire, et le Royaume-uni apporte plutôt son soutien au sultan Sayyid Saïd.

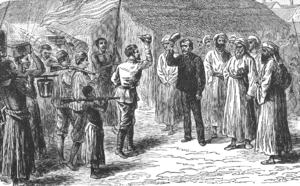

Esclaves enchaînés en Afrique orientale (XIXe siècle)

Esclaves enchaînés en Afrique orientale (XIXe siècle)

Dans le même temps, les sociétés européennes désapprouvent de plus en plus largement le commerce des esclaves et le Royaume-Uni fait pression sur le sultanat pour réduire la traite des noirs. En 1822, un premier traité, dit de Moresby, est signé par le sultan. Par ce traité, le sultan accepte de rendre illégal la vente d’esclaves à des pays se déclarant chrétiens. Le traité impose également de circonscrire le commerce d’esclave aux ports d’Oman et d’Afrique de l’est. En 1833, l’empire britannique montre l’exemple en abolissant l’esclavage dans ses colonies et en 1845, Sayyid Saïd signe le traité de Hamerton qui limite la traite des noirs à ses seules colonies d’Afrique de l’est. Mais sur le terrain, ces différents traités diplomatiques mettront des décennies avant d’être totalement appliqués.

Le sultanat multiplie les accords commerciaux et les échanges diplomatiques avec les puissances occidentales (en 1836 avec les États-Unis, 1840 avec la Grande-Bretagne et 1844 avec la France). Ces traités prévoient également l’établissement de consulats étrangers à Zanzibar, une première pour un pays africain sub-saharien.

La colonisation européenne 1850-1964

Milieu du XIXe siècle : L’exploration européenne de l’intérieur des terres

A cette époque débutent pour les Européens la découverte et l’exploration de l’intérieur du pays, encore largement « terra incognita ».

C’est dès la fin du XVIIIe siècle que des esprits du vieux continent commencent à se passionner pour le vaste et mystérieux continent africain. Les intérêts sont divers : passion anti-esclavagiste naissante, recherche d’aventure et d’exotisme, quête scientifique de la source du Nil…

La plupart des explorateurs qui veulent découvrir les terres situées au-delà de la bande côtière sous contrôle du sultanat d’Oman débarquent sur l’île de Zanzibar, porte d’entrée sur le monde de l’Afrique de l’est. Ils y recrutent de nombreux aides, achètent le matériel et les vivres nécessaires pour l’expédition, et choisissent les présents qu’ils devront offrir aux chefs de tribus locaux. monde occidental.

Deux pasteurs allemands, Krapf et Rebmann, sont parmi les premiers à parcourir l’intérieur des terres. Krapf traduit la Bible en Swahili et commence les premières évangélisations. Rebmann est le premier Européen à signaler le Kilimandjaro en 1848.

Un peu plus tard, en 1856, deux explorateurs anglais (Richard Burton et John Speke) cherchent à trouver la source du Nil. Ils remontent la piste des caravanes commerciales arabes, et parviennent au lac Tanganyika en 1857-1858, puis Speke atteint une véritable mer intérieure qu’il nomme lac Victoria en l’honneur de sa majesté la reine. Un second séjour en 1861 le conforte dans l’idée qu’il avait bien trouvé par ce lac la source du Nil.

Le célèbre David Livingstone, de son côté, lors de ses expéditions d’exploration du fleuve Zambèze, atteint par le sud le lac Nyassa (aujourd’hui lac Malawi) le 19 septembre 1859, puis en explore les environs. En fait, ce lac avait certainement déjà été repéré des Portugais au XVIIe siècle, mais leurs observations ne furent pas communiquées au reste du monde.

En 1866, Livingstone repart de Zanzibar pour achever l’exploration du lac Tanganyika et des régions environnantes. Il souhaite aussi prendre part à la quête des sources du Nil, qui n’est encore pas terminée car John Speke n’a toujours pas réussi à faire accepter de tous, et notamment de Richard Burton son ancien compagnon de voyage, la véracité de sa théorie. Livingstone est supposé mort pendant plusieurs années, car on est sans nouvelle de lui à Zanzibar jusqu’en 1871. Un journaliste américain, Henry Stanley, part à sa recherche et le découvre en 1872 à Ujiji près de Kigoma. Livingstone poursuit ses voyages mais meurt de dysenterie l’année suivante près des rives du lac Tanganyika.

A côté de ces célèbres explorateurs, de nombreux missionnaires parcourent l’intérieur des terres de la côte est-africaine à partir du milieu du XIXe siècle : les spiritains qui s’installent à Morogoro et Kondoa, les anglicans, les pères blancs qui se rendent à Tabora, à Ujiji et Karema, les bénédictins…

La visite de tous ces explorateurs-missionnaires européens et les témoignages qui en reviennent de la vie des populations locales vont accélérer la prise de conscience par les opinions publiques européennes des horreurs liées à la traite des noirs. Livingstone notamment, lors de ses retours d’expéditions en Angleterre, multiplie les conférences et publications pour décrire ce qu’est la réalité du commerce des esclaves en Afrique.

Le déclin du sultanat et les conditions d’une colonisation 1856-1886

En 1856, Sayyid Saïd décède et des luttes fratricides opposent les différents fils du sultan pour sa succession. Finalement, avec l’aide des Britanniques qui interviennent largement dans les affaires du sultanat, c’est le fils ainé Thuwaini qui récupère le trône à Oman tandis que Majid, son frère cadet, prend la tête des possessions de Zanzibar, qui est déclaré indépendant du sultanat omanais. Le territoire sous contrôle du sultanat de Zanzibar comprend alors, outre l’île principale, l’île de Pemba, l’île de Mafia, et la bande côtière qui leur fait face, du Mozambique portugais jusqu’à l’actuelle Somalie (la Côte de Zanguebar). Du côté ouest en direction des grands lacs, la limite de la zone zanzibarite n’est pas vraiment fixée.

A la mort de Majid en 1870, son frère cadet Bargash devient le nouveau sultan de Zanzibar. Les pouvoirs du sultan sont de plus en plus tributaires du bon vouloir du Royaume-Uni, et en 1873, sous la pression, Bargash signe enfin le traité mettant fin à la traite des noirs sur ses terres, même si la possession d’un esclave est toujours autorisée.

Tandis que les Britanniques affirment leur autorité sur leur dominion du sultanat de Zanzibar, les Allemands investissent l’intérieur du continent et, au début des années 1880, signent des traités de bonne entente avec des chefs tribaux africains, ces derniers ne comprenant d’ailleurs pas la plupart du temps les intentions des occidentaux. La compagnie de l’Afrique orientale allemande, fondée par l’aventurier Carl Peters, qui excelle dans cet exercice d’extension de l’influence allemande, enchaîne les signatures de traités « d’amitiés éternelles ».

La rivalité entre Allemands et Britanniques en Afrique de l’est s’exacerbe et de 1886 à 1890, différents accords et traités organisent le partage des zones d’influences entre les deux puissances coloniales, au grand désespoir du sultan Bargash qui fait les frais de ces luttes de pouvoir.

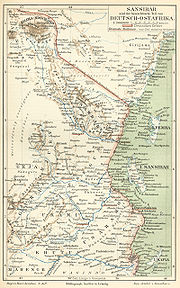

Au cours d’une première conférence, à Berlin en 1886, le Royaume-Uni et l’Allemagne reconnaissent la souveraineté du sultan sur Zanzibar, mais dans le même temps réduisent fortement l’étendue des zones où s’exerce cette souveraineté. Le sultan, outre les îles de Zanzibar, Pemba, Mafia et Lamu, ne possèdent plus qu’une bande côtière de 16 km de large qui va du Cap Delgado (dans l’actuel Mozambique) jusqu’à Kipini (dans l’actuel Kenya). À l’Allemagne revient l’intérieur du continent jusqu’au grands lacs, région qui sera bientôt appelé le Tanganyika, plus le Burundi et le Rwanda ; l’ensemble de ces possessions forme la nouvelle Afrique orientale allemande (Ostafrika).

La frontière entre les territoires allemands et britanniques est une simple ligne droite tracée vers l’ouest depuis la rivière Tana jusqu'au lac Victoria. Avec cette frontière, le Kilimandjaro est dans le territoire allemand.

En 1888, les Allemands, qui ne se satisfont pas de ce partage des terres qui les gène puisqu’ils doivent traverser la bande côtière zanzibarite pour accéder à l’intérieur des terres, négocient avec le sultan un bail pour pouvoir exploiter la côte. Des tensions apparaissent et le chancelier Bismarck dépêche des troupes sur place.

La situation se décante avec le Traité d’Héligoland, signé en 1890. L’Allemagne récupère l’île de Heligoland située au large de ses côtes européennes et en contrepartie renonce à d’autres prétentions sur la côte orientale de l’Afrique et reconnaît la suprématie du Royaume-Uni sur Zanzibar. Cette même année, le Sultan perd officiellement tout contrôle sur la petite bande côtière qui était censé être sous sa mainmise, et il lui est donné un statut équivalent à un fonctionnaire payé par la Couronne Britannique.

En 1891, les Britanniques imposent la constitution d’un gouvernement à Zanzibar, et nomment à sa tête Lloyd Mathews (en). À la mort du sultan régnant, en 1896, un fils de l’ancien sultan Bargash, Khalid, se proclame sultan et s’empare du palais royal de Zanzibar. Les Britanniques interviennent militairement, ils bombardent le palais, et chassent Khalid qui est remplacé par un nouveau sultan, Hamud Ben Mohammed le 27 août 1896. En 1897, le statut d’esclave est définitivement aboli sur l’île, malgré l’opposition des notables locaux, principalement arabes et indiens, qui craignent la disparition de cette main d’œuvre bon marché si pratique pour les plantations de clous de girofles.

La colonisation allemande du Tanganyika : 1886-1919

Article détaillé : Afrique orientale allemande.Les Allemands, de leur côté, ont de grandes ambitions pour leurs nouvelles « possessions » africaines, mais la prise en main du pays ne se fait pas sans heurts.

Dès 1888-89, des soulèvements éclatent dans plusieurs villes côtières (Bagamoyo, Pangani, Tanga). Ils sont durement réprimés par les Allemands.

En 1891, le gouvernement allemand, constatant l’incapacité de la Compagnie de l’Afrique orientale allemande à tenir le pays, prend le contrôle direct des opérations et déclare l’intérieur du pays protectorat allemand. Un gouverneur est nommé, et Dar es-Salaam, alors simple petit port de commerce de 5000 habitants, est choisie comme capitale du fait de sa baie portuaire en eaux profondes, plus pratiques pour les bateaux à vapeur allemands.

Les Allemands, pour investir le continent, remontent les anciennes routes caravanières arabes jusqu’aux grands lacs et aux points de passage importants. Région après région, après avoir pris le contrôle par la force, ils installent des poste militaires et s’assurent de la docilité des chefs tribaux locaux, ou remplacent ces derniers par d’autres plus soumis.

Avant l’arrivée de ces colons à la fin du XIXe siècle, certaines des ethnies et tribus qui habitent l’intérieur du continent ont atteint un niveau d’organisation et de développement tout à fait remarquables. On peut citer les Masaï, dont tout le système de société est basé sur l’âge des individus, le peuple Nyamwezi, à l’époque dirigé par le chef Mirambo, les Hehe, et d’autres royaumes comme les Chagga et les Haya.

A l’arrivée des Allemands, les Hehe, emmenés par le chef Mkwawa Mwamyinga, craignant pour leur indépendance et contestant les concessions de terres décidées par les colons pour la nouvelle culture du coton, se rebellent et attaquent avec succès les positions allemandes à partir de 1891 (bataille de Lugalo). Sur un autre front, les Allemands ont également fort à faire avec les Nyamwezi, plus à l’ouest, qui commencent les hostilités en avril 1892. Les rebelles sont matés avec brutalité, le chef Nyamwezi, Isike, attrapé et pendu au début 1893. En 1894, un imposant corps expéditionnaire de plusieurs milliers de soldats est constitué pour mettre définitivement au pas les Hehe. Il parvient à prendre d’assaut la place forte de Kalenga, mais le chef Mkwawa réussit à s’échapper et continue la lutte pendant 4 années en organisant une guérilla d’harcèlement des allemands. Cependant ces derniers arrivent peu à peu à leurs fins, et, en 1898, Mkwawa, traqué, épuisé et désespéré par la victoire inéluctable des occupants européens, se suicide. Sa tête, tranchée par un Allemand, est rapatriée dans un musée à Brême où elle restera jusque dans les années 1950.

Avec la fin de la rébellion Hehe, les Allemands disposent de quelques années de répit, contrôlant assez facilement quelques soulèvements disparates et jamais unis contre l’ennemi commun.

Jusqu’à ce qu’éclate en 1905 une importante révolte, qu’on appela rapidement la révolte Maji Maji, du nom d’un esprit censé habiter les montagnes Uluguru au sud de Dar-es-Salaam et dont on prétend qu’il procure à l’eau qui coule du massif le pouvoir de protéger des balles. Les habitants de cette région, auxquels se joignent d’autres tribus plus au sud, attaquent les Allemands simplement armés d’arcs et de lances. Les Allemands matent la rébellion de manière impitoyable, en menant une politique de terre brulée, qui, outre les victimes aux combats, fait de nombreux morts par famine du côté des populations indigènes. Les estimations vont de 75 000 à 120 000 morts au total du côté africain, jusqu’à la fin de la rébellion en 1907. Certains ont vus dans la révolte Maji-Maji la première manifestation d’un nationalisme tanzanien.

Le gouvernement allemand tire un certain nombre d’enseignements de cet important soulèvement qui a touché tout le sud-est du pays. Les budgets de financement des colonies sont augmentés et une administration plus libérale est mise en place en remplacement du régime semi-militaire qui prévalait auparavant.

Durant cette période, jusqu’au début de la première guerre mondiale, les Allemands vont impulser dans le pays un certain nombre de projets pour développer les infrastructures et amorcer le démarrage de l’économie. En 1911, est achevée la première ligne de chemin de fer, entre Tanga au nord de la côte, et Moshi au pied du Kilimandjaro. En 1914, c’est la ligne centrale qui est inaugurée, de Dar-es-Salaam à Tabora, près du lac Tanganyika.

L’agriculture est encouragée, notamment dans les régions fertiles au pied des grands volcans (Mont Méru, Kilimandjaro). De nouvelles plantations et cultures sont introduites, comme le café et le thé dans le nord et le coton dans le sud. Le sisal, fibre végétale servant à faire des cordages ou des tapis, est importée de sa région d’origine, le Mexique, par l’agronome allemand Richard Hindorff.

Les Allemands ont également besoin de personnes instruites pour occuper les postes de fonctionnaires dans l’administration naissante. La construction d’écoles est encouragée, ce qui complète les initiatives pour la scolarisation déjà menées par de multiples missionnaires chrétiens avant l’arrivée des colons.

Une autre conséquence de la présence allemande est la généralisation de la langue swahilie. Ayant rapidement compris qu’il était illusoire de vouloir faire apprendre l’allemand, les colons s’appuyèrent sur la langue pratiquée par les populations locales les plus instruites, à savoir les minorités arabes et swahilies parmi lesquelles étaient recrutés les fonctionnaires. De plus, le swahili avait l’avantage de commencer à être écrit en caractères latins, et les Allemands encouragèrent son apprentissage dans les écoles religieuses et gouvernementales. La pratique du swahili devint un critère d’embauche dans l’administration.

La première guerre mondiale et ses conséquences

Le conflit mondial qui oppose les grandes puissances européennes à partir de 1914 touche logiquement l’Afrique de l’est puisque deux des principaux protagonistes de la guerre sont présents dans la région.

Les Anglais ont l’avantage de contrôler l’accès maritime. Ils massent leurs troupes sur les îles de Zanzibar et Pemba, et, au sud du Kenya, à Mombasa et Nairobi. Mais les Allemands vont opposer jusqu’à 1916 une résistance farouche et efficace. En septembre 1914, le croiseur léger Königsberg coule près de Zanzibar un important navire anglais, le Pegasus. Le navire allemand, pourchassé par la Royal Navy, se fait oublier en se cachant un peu plus au sud dans un delta de la rivière Ujiji. Il faudra 10 mois aux Britanniques pour le retrouver et en venir à bout.

Plus au nord et à l’intérieur du continent, des combats ont lieu sur les grands lacs. Le général aux commandes de l’armée allemande dans la région, Paul Von Lettow Vorbeck, mène la vie dure aux alliés. Les Anglais sont sévèrement battus à Tanga et Jassin, attaqué à Mombasa, et de manière générale harcelés par les Allemands qui adoptent une véritable stratégie de guérilla.

A partir de 1916, la situation s’améliore pour les alliés. Il faut dire que les soldats allemands sont isolés de la mère patrie et que le haut commandement allemand a d’autres priorités que de soutenir de manière importante ses troupes d’Afrique de l’est.

Le 8 mai 1916, Kigali, dans l’actuel Rwanda, est pris aux Allemands, puis quelques mois plus tard Kigoma et Ujiji sur les bords est du lac Tanganyika. Enfin le 19 septembre, les alliés s’emparent de Tabora, jusqu’alors capitale militaire des Allemands.

Après la réussite de quelques contre-offensives, les Allemands sont définitivement battus à la fin de l’année 1917.

La guerre a complètement stoppé les projets de développement et d’aménagement que les Allemands avaient entrepris en Afrique de l’est. A la fin des hostilités, le pays se retrouve avec une administration totalement démantelée et une économie au point mort. Pour subsister, les populations africaines retrouvent un temps leurs anciens modes de vie.

En 1919, à la suite du Traité de Versailles, les alliés se répartissent le contrôle des territoires de l’ancienne « OstAfrika » allemande. Le Royaume-Uni se voit confier le mandat de ce qui est désormais officiellement appelé le Tanganyika. Les Belges récupèrent eux le « Ruanda-Urundi » (aujourd’hui le Rwanda et le Burundi). On estime alors à 3500000 personnes la population du Tanganyika.

Le Tanganyika britannique : 1919-1964

Article détaillé : Tanganyika (protectorat).Le premier gouverneur britannique de la Tanganyika est Sir Horace Byatt, de 1920 à 1924. Le pays qu’il doit administrer est économiquement exsangue et totalement désorganisé, et le Royaume-Uni ne fournit qu’un faible soutien financier. La première préoccupation du gouverneur est de sécuriser la situation des populations africaines. En 1923, il prépare une ordonnance qui vise à s’assurer que les droits fonciers des populations africaines sont respectés. Il s’attire les foudres d’une partie des colons britanniques qui souhaiteraient une politique qui leur soit plus favorable, comme au Kenya par exemple.

Sir Donald Cameron, gouverneur de 1925 à 1931, cherche à imprimer un nouveau dynamisme au pays. Le principe clé de sa politique part du concept de « gouvernement indirect » (indirect rule en anglais), déjà expérimentée par les Britanniques au Nigéria. Cette politique consiste, pour administrer et diriger le pays, à s’appuyer sur les structures politiques traditionnelles existantes et à agir presque en conseiller auprès des autorités indigènes, plutôt que de traiter ces dernières comme de simples agents administratifs subordonnés aux ordres centralisés venant des européens. Sir Donald Cameron, qui conçoit le rôle des Britanniques comme étant de créer les conditions d’un transfert progressif de la responsabilité du pays aux Africains, met aussi l’accent sur l’éducation, qui voit son budget augmenté.

Le 18 juin 1926 est créé un conseil législatif, composé de 20 membres nommés par le gouverneur.

Sur le plan économique, le gouverneur s’active pour faire avancer des projets de développement. En 1928, il obtient du gouvernement britannique l’approbation et le soutien financier pour un projet de prolongement de la ligne centrale de chemin de fer de Tabora à Mwanza. La politique du gouverneur vis-à-vis des colons propriétaires terriens est plus accommodante, car Cameron a besoin de leur soutien politique et ils sont une importante contribution à l’économie de la Tanganyika.

Mais la Tanganyika bute tout de même sur un désintérêt global du Royaume-Uni pour cette colonie, handicap auquel s’ajoute la crise financière de 1929 qui a pour conséquence de freiner brutalement les projets de développement économique dans le pays.A partir des années 1920, il est à noter que les Britanniques font venir de nombreux indo-pakistanais au Tanganyika. Pour occuper des postes dans l’administration et participer aux constructions d’infrastructures, cette population immigrée présente en effet l’avantage d’être généralement plus instruite que la moyenne des Africains et est parfaitement anglophone.

Beaucoup restèrent définitivement en Afrique de l’est, et, au départ des Britanniques, se convertirent dans le commerce. Encore aujourd’hui, la plupart des commerces de certaines grandes villes tanzaniennes sont tenus par des indo-pakistanais.

Dans le même temps, les conditions d’une future autonomie politique émergent progressivement dans la société. Des coopératives de producteurs agricoles indépendants se forment et en 1929 est créé l’association africaine de Tanganyika (TAA) par l’élite africaine du pays dont le niveau d’instruction monte.

Les années 1930 sont difficiles pour le Tanganyika. Le pays doit faire face à une importante crise économique et le Royaume-Uni ne fait pas de gros efforts financiers pour compenser le manque de ressources locales. Le financement du système éducatif est notoirement insuffisant et, régulièrement, le gouverneur fait appel aux missionnaires religieux pour assurer l’existence et le fonctionnement des écoles, le salaire d’un enseignant religieux étant beaucoup plus faible que celui d’un enseignant fonctionnaire britannique.

De plus, durant cette période, des rumeurs circulent qui prétendent que le Tanganyika va être rétrocédé à l’Allemagne hitlérienne. L’incertitude qui en découle freine les projets et les prises d’initiatives.Après la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le Tanganyika est utilisé par les Britanniques comme centre de production de certaines matières premières et cultures utiles aux approvisionnement de l’effort de guerre (café – caoutchouc), l’Organisation des Nations unies nouvellement créée met en place un système de mise sous tutelle pour les populations qui ne s’administrent pas encore elle-mêmes. Ainsi en décembre 1946, l’ONU confie-t-il la tutelle du Tanganyika au Royaume-Uni, avec comme perspective de parvenir à l’autodétermination et à l’indépendance. Il faudra une quinzaine d’année pour que cela soit le cas.

Les îles de Zanzibar et Pemba de 1886 à 1964

Articles détaillés : Zanzibar (sultanat) et Zanzibar (protectorat).De leur côté, les îles de Zanzibar et de Pemba connaissent une certaine stabilité politique du début du XXe siècle jusqu’au début des années 1960. Le territoire est toujours protectorat du Royaume-Uni, qui maintient en place le système politique du sultanat, tout en officialisant son exercice du pouvoir en constituant en 1925-26 des conseils exécutifs et législatifs à la place du conseil consultatif.

Sur le plan économique, les premières décennies du XXe siècle sont marquées par une grande crise du marché du clou de girofle, qui créent des tensions entre les communautés indiennes et arabes.

Un Masaï

Un Masaï

À partir du milieu des années 1950 se forment différents partis politiques plutôt indépendantistes, et chacun avec une dimension ethnique assez marquée. Le ZNP (Zanzibar National Party) est essentiellement composé d’Arabes. Beaucoup ouvriers agricoles africains, souvent issues des anciennes populations esclaves, se retrouvent pour leur part dans le parti ASP (Afro-Shirazi Party), aux tendances assez radicales.

Pendant la présence des colons européens, allemands puis britanniques, les sociétés africaines furent bouleversées dans leur fonctionnement et leurs traditions. L’expansion des religions chrétiennes et des systèmes économiques occidentaux, c’est-à-dire notamment la monétarisation des échanges, modifia totalement les relations et les rapports de force inter-tribales. Ces changements identitaires et culturels furent cependant plus ou moins prononcés d’une tribu à l’autre. Certains, comme les Masaïs, restèrent résolument à l’écart de cette « modernisation » de la société.

De 1964 jusqu’à aujourd’hui : la Tanzanie indépendante

L’indépendance et la création de la Tanzanie

Articles détaillés : Tanganyika (pays) et Zanzibar (pays).En 1953, Julius Nyerere, brillant et ambitieux enseignant né en 1922, passé par Edimbourg pour terminer ses études, prend à 31 ans la tête de la TAA, qu’il transforme rapidement en un véritable parti politique – le Tanganyika African National Union (TANU) – qui prône l’indépendance. Celle-ci est accordée par la Grande-Bretagne le 9 décembre 1961, sans aucune violence. Julius Nyerere est un court temps premier ministre, puis à la suite des élections de décembre 1962, devient le premier président de la République du Tanganyika.

L’indépendance de Zanzibar et Pemba est obtenue le 10 décembre 1963. Le nouvel État commence par être contrôlé par les partis initiés par les Britanniques (une coalition du ZNP et de petits partis de Pemba). Mais, à peine un mois le plus tard, en janvier 1964, les tensions communautaires qui couvent depuis des années se libèrent, et le parti ASP, étant écarté depuis longtemps du pouvoir alors qu’il est majoritaire dans les urnes, déclenche une révolution. Celle-ci fait de nombreuses victimes dans les rangs des communautés arabes et indiennes. On estime à environ 10 000 le nombre de personnes qui furent massacrées dans la nuit du 11 au 12 janvier à Zanzibar. A la suite de ce renversement, Karume, leader de l’ASP, devient président de la République de Zanzibar.

Le 26 avril 1964, Le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République Unie de Tanzanie. Nyerere devient le président de l’État nouvellement créé, tandis que Karume, restant président de Zanzibar, devient le vice-président de la Tanzanie. Dans les faits, même si l’union est bien célébrée avec le reste du pays, Zanzibar a conservé jusqu'à aujourd’hui une large autonomie. En pratique, c’est le gouvernement central tanzanien qui s’occupe des domaines « nationaux » de la politique à Zanzibar : Défense, Intérieur, affaires étrangères, tandis que le gouvernement local zanzibarite traite des sujets comme l’éducation, l’économie…

Le règne de Nyerere : 1964-1985

Soucieux d’accélérer l’émancipation des Africains par rapport au monde occidental, inspiré des expériences communistes en Chine, Nyerere s’engage résolument dans une politique socialiste. En février 1967, lors de la déclaration d'Arusha, il définit les principes et doctrines qu’ils souhaitent voir suivre par le pays. Selon l’idéal de Nyerere, tout cela doit conduire à la création d’une société égalitaire, juste, solidaire, qui trouve dans ses propres ressources les moyens de son autosuffisance. L’éducation est la priorité numéro un. Il faut dire qu’il y a urgence dans ce domaine : la Tanzanie ne produit à cette époque que 120 diplômés par an.

Les premières mesures concrètes d’application de cette politique ne tardent pas à arriver. Les principales industries et sociétés de services sont nationalisées, les impôts augmentés pour une plus grande répartition des richesses. C’est sur le plan de l’agriculture, principal secteur économique du pays, que les changements sont les plus forts. Appelé Ujamaas, c’est-à-dire cofraternité, des communautés villageoises sont organisées sur des principes collectivistes. Des incitations financières encouragent la formation de coopératives. Les premiers résultats sont décevants, et le premier choc pétrolier de 1973 assombrit fortement les perspectives économiques du pays. A Zanzibar, l’Afro-Shirazi Party mène une politique implacable et totalitaire, à tendance ouvertement révolutionnaire. Les propriétés arabes et indiennes sont nationalisées. Quelques désaccords apparaissent même entre Nyerere et Karume, ce dernier voulant se rapprocher davantage du monde communiste que le président tanzanien qui cherche lui à ménager au maximum les relations avec les Occidentaux.

En 1972, Karume est assassiné, pour des motifs qui restent assez obscurs.

Pendant ces années, très faiblement soutenue par les occidentaux, la Tanzanie reçoit l’aide de la Chine, qui souhaite pour sa part augmenter son influence en Afrique de l’est. C’est avec un soutien chinois que la ligne de chemin de fer TAZARA de Dar-es-Salaam à la Zambie est construite en 1975. C’est aussi sur le modèle des communes chinoises que sont créées 800 villages collectifs, regroupant des populations d’origine ethniques et tribales différentes, et déplacées de force en camion. On estime qu’en 4 ans, de 1973 à 1976, 9 millions de personnes sont ainsi déplacés. Cette politique, dont on ne peut nier qu’elle permet un certain brassage entre les différentes ethnies qui composent la population tanzanienne, casse brutalement les repères humains et communautaires des individus.

Ces politiques dirigistes et utopiques apportent de moins en moins les résultats escomptés. La production manufacturière et agricole régressent, la planification de l’économie par l’administration est inefficace.

Sur le plan politique, les partis TANU de Nyerere et l’ASP se rapprochent et fusionnent en 1977 pour former le Chama Cha Mapinduzi (CCM), c’est-à-dire le parti de la Révolution.

Les relations de la Tanzanie avec ses voisins africains, en particulier ceux du nord, Ouganda et Kenya, se détériorent au fil des années. Les intentions étaient pourtant bonnes puisque ces trois pays ont formé en 1967 la East Africain Community (Communauté est-africaine) dans le but de constituer à terme un marché économique commun. Les premières coopérations visent notamment à uniformiser la politique des changes et de contrôle des devises.

Mais le Kenya, plutôt proche des pays occidentaux, s’éloigne de plus en plus de la Tanzanie soutenue par les communistes chinois, et la frontière entre ces deux pays est même fermée de 1977 à 1983. En Ouganda, le dirigeant Idi Amin Dada, qui nourrit des ambitions d’expansions territoriales, reproche à son voisin tanzanien d’héberger des opposants à son régime. L’Ouganda attaque la Tanzanie à la fin de l’année 1978, et envahit les environs du lac Victoria. Les Tanzaniens, avec l’aide du matériel militaire chinois, parviennent, au bout de plusieurs mois d’efforts, et au prix de lourdes pertes humaines, à reprendre les territoires perdus et occupent même l’Ouganda pendant presque deux ans.

La guerre a coûté cher, environ 500 millions de dollars, et au début des années 1980, sans réelle industrie, avec un secteur agricole improductif, la Tanzanie est l’un des pays les plus pauvres de la planète.

Le pays s’enfonçant dans l’échec, Nyerere commence à modifier progressivement sa politique dirigiste menée depuis le milieu des années 60. Avec l’intervention de plus en plus grande de la Banque mondiale et du FMI, les incitations financières à la production collectivistes sont en partie réorientées vers un investissement pour les grandes fermes de l’État et pour les infrastructures routières. En 1984, la possibilité d’une propriété privée des moyens de productions apparaît et la société est, très progressivement, libéralisée.

De 1985 à aujourd’hui

En 1985, Nyerere, le « mwalimu » (l’instituteur), choisit, contrairement à l’habitude prise par la plupart des autres chefs d’État africains, de se retirer de la politique, après avoir tout de même conservé le pouvoir pendant 24 années. C’est Ali Hassan Mwinyi, alors président depuis 1980 de l’archipel de Zanzibar, qui prend sa succession. Malgré les résultats très largement négatifs de sa politique de développement économique, Nyerere conserva jusqu’à sa mort en 1999 l’estime de beaucoup de Tanzaniens et d’une partie de la communauté internationale. On lui reconnaît en effet le mérite d’avoir posé les bases d’un État démocratique pluriethnique.

Ali Hassan Mwinyi accélère l’ouverture et la libéralisation progressive du pays. En 1992, il autorise le multipartisme. En 1995, les premières élections multipartistes ont lieu, même si entachées de sérieux doutes sur leur régularité. Elles voient la victoire de Benjamin William Mkapa, un des disciples de Nyerere, qui est réélu en 2000. Mkapa doit faire face à de nombreuses difficultés qui grèvent le décollage tant espéré du pays : crise économique, épidémie de sida, afflux de réfugiés qui fuient les guerres du Burundi. A Zanzibar, des velléités indépendantistes émergent parfois, mais jusqu’à présent, l’Union tanzanienne est préservée. En 1998, des attentats visent les ambassades américaines de Dar es-Salaam et de Nairobi au Kenya : on compte plus de 250 victimes et 5 000 blessés.

Après les élections de décembre 2005, Jakaya Kikwete devient le nouveau président de la république, le quatrième depuis la création de la Tanzanie.

Notes

Voir aussi

Bibliographie

- (de) Ulrich van der Heyden, Tanzania : Koloniale Vergangenheit und neuer Aufbruch, Lit, Münster, 1996, 148 p.

- (en) Gregory H. Maddox et James L. Giblin (dir.), In search of a nation : histories of authority and dissidence in Tanzania, James Currey, Oxford ; Kapsel Educational Publications, Dar es Salaam ; Ohio University Press, Athens, 2005, 337 p.

- (en) Thomas P. Ofcansky et Rodger Yeager, Historical dictionary of Tanzania, Scarecrow press, Lanham (Md.), Londres, 1997, XXXI-291 p. (ISBN 0-8108-3244-5)

- (en) Randal Sadleir, Tanzania, journey to republic, Radcliffe Press, Londres, New York, 1999, 342 p. (ISBN 1-86064-437-6)

Liens externes

- (fr) Site sur la Tanzanie

- (fr) L'histoire de l'Afrique

- (en) Site de la République de Tanzanie

- (en) Carte de la situation politique de la Tanzanie en 1886 et 1901

- Portail de la Tanzanie

- Portail de l’histoire

Catégorie : Histoire de la Tanzanie

Wikimedia Foundation. 2010.