- Géographie de la Corse

-

Corse

Corsica (co)

Photo satellite de la Corse (NASA)Géographie Pays  France

FranceLocalisation Mer Méditerranée Coordonnées Superficie 8 680 km2 Point culminant Monte Cinto (2 706 m) Géologie Île continentale Administration Démographie Population 279 000 hab. (2006) Densité 32,14 hab./km2 Plus grande ville Ajaccio Autres informations Géolocalisation sur la carte : France

Île de France Sommaire

Géographie physique

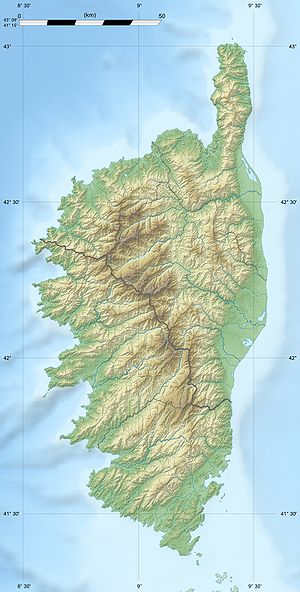

La Corse est une montagne dans la mer. Son altitude moyenne de 568 m en fait la plus élevée des îles de Méditerranée occidentale. De nombreux lacs et l'aspect de certaines vallées témoignent de l'existence passée de glaciers. Ses côtes composées de plus d'une centaine d'îles, nous confrontent à un vaste archipel. Son littoral comporte de nombreux étangs et marécages. Elle mesure 180 km de long du nord au sud et 82 km dans sa plus grande largeur. Sa superficie est de 8 680 km²[1].

D'Emmanuel Arène, député de la Corse, lors d'une intervention à la Chambre sur le problème corse : « Oui, mais ce que vous ne saviez pas et que j'allais vous apprendre, c'est que la Corse est une île entourée d'eau de toutes parts ! »[2].

La façade orientale est baignée par la mer Tyrrhénienne et la façade occidentale par la mer Méditerranée.

Relief

L'île est divisée en deux parties inégales par une chaîne de montagnes aux crêtes effilées, orientée NO - SE, d'une altitude plus élevée au nord qu'au sud mais d'une remarquable continuité :

- l'au-delà des monts ou Corse granitique au sud-ouest,

- l'en deçà des monts ou Corse schisteuse au nord-est.

À ces deux parties qui sont séparées par une série de dépressions centrales s'étendant de L'Île-Rousse à Solenzara en passant par Corte, il faut ajouter la péninsule du Cap Corse.

La partie orientale, la moins large, est représentée depuis la péninsule du Cap Corse, en majeure partie par des plaines alluviales (Plaine de la Marana et Plaine orientale). À l'ouest, chaque vallée est comme un alvéole, aux bords raides, ouvert sur la mer mais fermé vers l'amont car adossé à la chaîne axiale.

Principaux sommets

La Corse compte plus de 200 sommets de plus de 2 000 mètres, tous sur la chaîne axiale. Voici les plus importants et leur altitude :

- Monte Cinto (Monte Cintu) : 2 706 m

- Capu Ciuntrone : 2 656 m

- Monte Rotondo (Monte Ritondu) : 2 622 m

- Punta Sellula : 2 592 m

- Capu à u Verdatu : 2 583 m

- Capu Biancu : 2 562 m

- Punta Minuta : 2 556 m

- Capu Falu : 2 540 m

- Paglia Orba : 2 525 m

- Capu Larghia : 2 503 m

- A Maniccia : 2 496 m

- Monte Cardo (Monte Cardu) : 2 453 m

- Monte Padro (Monte Padru) : 2 390 m

- Monte d'Oro (Monte d'Oru) : 2 389 m

- Monte Renoso (Monte Rinosu) : 2 352 m

- Punta Artica : 2 327 m

- Punta à e Porte : 2 313 m

- Monte Incudine (L'Alcudina) : 2 134 m

Principaux golfes

Les arêtes de la chaîne axiale ou dorsale corse plongent dans la mer, créant de remarquables golfes :

- Golfe de Porto-Vecchio

- Golfe de Sant'Amanza

- Golfe de Ventilegna

- Golfe du Valinco

- Golfe de Sagone

- Golfe d'Ajaccio

- Golfe de Saint-Florent

Principaux cols

La communication entre les deux façades de l'île se fait par des cols d'haute altitude et qui sont de véritables ensellements :

- Col de Vergio (1 478 m)

- Col de Vizzavona (1 163 m)

- Col de Sorba 1 311 m

- Col de Verde (1 289 m)

- Col de Bavella (1 218 m)

- Col de Mela (1 068 m)

La communication entre vallées se fait par les cols de :

- Col de Palmarella (408 m)

- Col de Sevi (1 101 m)

- Col de San-Bastiano (ou San Sebastianu) (415 m)

- Col Saint-Georges (757 m)

- Col de Scalella (1 193 m)

- Col de Saint-Eustache (986 m)

- Col de Teghime (536 m)

- Col de Santo Stephano (ou Santu Stefanu) (368 m)

- Col de Prato (985 m)

L'archipel corse

Article détaillé : Liste des îlots de Corse.Les îlots et rochers en mer qui entourent le continent corse, récemment qualifiés d'îles « satellites » par les géographes italiens[3], apparaissent pour la première fois dès le XVIe siècle, voire plus tôt, sur les cartes marines arabes[4].

Leur recensement ne devient exhaustif qu'au XVIIIe siècle avec des relevés comme ceux de Bellin.

Cours d'eau

Article détaillé : Liste des cours d'eau de Corse.Le Golo (en corse Golu) et le Tavignano (Tavignanu) les deux plus grands fleuves de Corse, circulent dans le nord de l'île. Le Liamone, la Gravona et le Taravo marquent la moitié sud.

Lacs

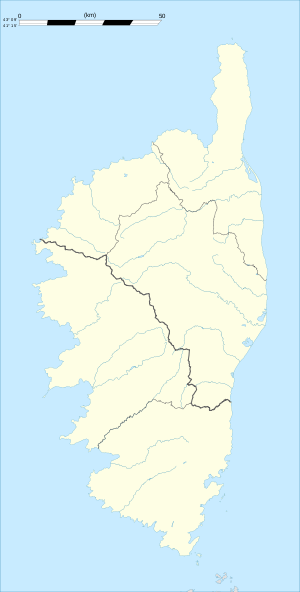

Article détaillé : Liste des lacs de Corse.Le découpage du territoire

L'« ossature » montagneuse naturelle de l'île a depuis toujours été utilisée par la plupart de ses occupants successifs pour déterminer les circonscriptions administratives, juridiques et religieuses. D'abord en pièves avec leurs créateurs romains, en évêchés avec la décadence de leur empire, puis en 1358 en territoires (Terra del Comune, opposée au Cap Corse et à la Terra dei Signori) (ils deviendront « l'en deçà-des-monts » et « l'au-delà-des-monts »), en évêchés et en juridictions administratives avec les Génois, enfin en provinces jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'île reste toujours découpée en microrégions. Le découpage est utile mais varié même si la toponymie de régions est conservée selon les organismes : Parc naturel régional de Corse, communautés de communes, offices du Tourisme, CREPAC, etc.

Les limites des deux départements créés lorsque la Corse est devenue française[Note 1], sont restées identiques à celles d'aujourd'hui. Seulement les appellations ont changé : le Golo est devenu la Haute-Corse et le Liamone est la Corse-du-Sud.

Les microrégions

Article détaillé : Microrégions de Corse.L'île est souvent partagée en onze secteurs géographiques suivants :

- Cap Corse

- Balagne

- Nebbio

- Bastia - Marana

- Ouest Corse

- Centre Corse

- Castagniccia

- Plaine orientale

- Ajaccio Sud-ouest Corse

- Sartenais Valinco Alta-Rocca Taravo

- Sud Corse

L'habitant

Hormis quelques places fortes sur la côte, les lieux habités étaient tous disséminés sur les hauteurs, loin du rivage, ou dans l'intérieur de l'île.

Des contrastes forts existaient entre territoires, de par leur histoire, leurs habitants.

« L'habitant de Bastia ne se distingue pas de l'Italien de la côte orientale. Je décrirais ainsi ses traits caractéristiques : le visage allongé, étroit; mais le diamètre horizontal de la tête très-grand, le nez aquilin, les lèvres minces et bien dessinées, les yeux noirs, les cheveux noirs et lisses, la peau d'une teinte uniforme, olivâtre. Ces traits sont ceux de beaucoup de Génois, et se rencontrent fréquemment dans la Provence et le Languedoc. Si l'on sort de Bastia , et qu'on se dirige vers les montagnes les grands traits, les figures allongées deviennent fort rares. Le Corse des districts du centre, d'une race, peut-être autochtone, ou du moins de la plus ancienne de l'île, a la face large et charnue, le nez petit, sans forme bien caractérisée, la bouche grande et les lèvres épaisses. Son teint est clair, ses cheveux plus souvent châtains que noirs. Parmi les bergers qui vivent toujours en plein air, il n'est pas rare de trouver de beaux teints colorés. Il faut bien se garder de confondre l'effet produit sur la peau par une chaleur constante, avec la couleur même de la peau. Le montagnard de Coscione ou des environs de Corte est hâlé, noirci par le soleil ; mais il a des couleurs carminées, et la teinte de sa peau est claire. Chez le Génois, au contraire , la teinte olivâtre de la peau semble résulter d'une matière colorante répandue dans l'épiderme. On peut faire une remarque semblable pour la couleur des cheveux. Parmi les Corses que je crois de race pure, les cheveux d'un noir-bleu sont aussi rares que dans nos provinces du nord. Les cheveux châtains des montagnards de Corte, souvent bouclés ou crépus, ont des reflets dorés très-vifs, et leurs couches inférieures sont infiniment plus claires que celles qui sont continuellement exposées à l'action du soleil. En résumé, les traits du montagnard corse ne diffèrent pas sensiblement de ceux de l'habitant de la France centrale : ils sont précisément ceux que le docteur Edwards attribue à la race gallique, que l'on croit la plus anciennement établie dans la Gaule. » - Note d'un voyage en Corse Prosper Mérimée p. 58-59

« [...] la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille. Et il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violent, haineux, sanguinaire avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. » - Maupassant - Le bonheur, nouvelle parue dans le Gaulois, le 16 mars 1884.

Dans son « Histoire de Corse[5] », Colonna de Cesari-Rocca décrit l'habitant corse à l'époque romaine ainsi : « Les montagnards de l'intérieur pouvaient tout au plus fournir des bois de construction, du miel et de la cire ; ils n'étaient même pas propres à faire des esclaves. Car « ils ne supportent pas de vivre dans la servitude ; ou, s'ils se résignent à ne pas mourir, ils lassent bientôt par leur apathie et leur insensibilité les maîtres qui les ont achetés, jusqu'à leur faire regretter la somme, si minime soit-elle, qu'ils ont coûtée ». Le reproche que Strabon adresse aux esclaves corses est tout à l'honneur de cette nation ; ne peut-on discerner dans cette fierté irréductible de l'esclave en face de son maître, dans cette apathie obstinée, la passion frémissante de l'indépendance, le regret inconsolable de la famille et du sol natal ? Mais tous ces beaux sentiments n'augmentaient guère la valeur marchande du peuple corse. Diodore de Sicile note avec plus de sympathie ce tempérament particulier qui rend les insulaires inaptes aux travaux ordinaires des esclaves. Il les trouve supérieurs à tous les autres barbares qui ne vivent point « selon les règles de la justice et de l'humanité » [...] ».

Faune et flore

Au début du siècle, certains l'avaient surnommée l'île verte, pour la différencier des autres îles méditerranéennes beaucoup plus arides. Le couvert végétal est essentiellement constitué de maquis et de forêts (pinèdes, hêtraies, châtaigneraies, chênaies et yeuseraies). La flore présente des affinités marquées avec celle de la Sardaigne et de la péninsule italienne, mais aussi avec d'autres îles méditerranéennes éloignées (Baléares, Sicile).

L'île possède de nombreuses zones humides la plupart d'origines naturelles, presque toutes sont classées, qui sont autant de réservoirs de biodiversité abritant des espèces végétales remarquables et menacées, ainsi que des espèces d'oiseaux et de poissons. Quatre d'entre elles sont reconnues comme d'importance internationale par la Convention de Ramsar : les étangs de Biguglia, d'Urbino et de Palo, et les mares temporaires des Tre Padule de Suartone.

Article détaillé : Zones humides de Corse.Espèces endémiques

Article détaillé : Espèces endémiques à la Corse.L'insularité de la Corse détermine une relative pauvreté biologique par rapport aux zones continentales voisines, notamment en ce qui concerne les vertébrés terrestres. Cet appauvrissement naturel est compensé par la présence de nombreux taxons endémiques :

- le pin Laricio Pinus nigra laricio

- l'aulne odorant Alnus alnobetula suaveolens

- la pensée de Corse Viola corsica

- l'ancolie de Bernard Aquilegia bernardii

- l'hellébore de Corse Helleborus argutifolius

- le genêt de Corse Genista corsica

- le cerf de Corse Cervus elaphus corsicanus

- la sittelle corse Sitta whiteheadi

- le lézard de Bédriaga Archaeolacerta bedriagae

- le papillon porte-queue Papilio hospiton

Existait autrefois le lapin rat Prolagus sardus (Wagner, 1832), une espèce éteinte depuis le Moyen Âge, qui a vécu en Corse et en Sardaigne, ainsi que dans les îlots périphériques de ces deux îles, au Pléistocène supérieur et à l'Holocène[6], et dont des ossements ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques sur plusieurs sites comme celui du Monte Ortu (Lumio)[7].

Géologie

Histoire géologique

La Corse a une riche histoire géologique :

- à l'ère Paléozoïque, la Corse fait partie du sud de la chaîne hercynienne, comme en témoignent ses nombreux granites et la caldeira volcanique du Cinto. Quelques lambeaux de calcaires siluriens subsistent près de Galéria, tandis qu'au Carbonifère-Permien de petits bassins piègent des sédiments détritiques parfois porteurs de charbon (Osani).

- au début du Mésozoïque, l'ouverture de la mer Téthys à l'emplacement actuel des Alpes et de la mer Tyrrhénienne s'accompagne de la formation d'ophiolites, dont les épaisses laves en coussins de l'Inzecca à Ghisoni. Ces roches du plancher océanique et les sédiments marins qui les recouvraient, peu métamorphisés, constituent aujourd'hui la majeure partie des roches de Castagniccia et du Cap Corse.

- à la fin du Mésozoïque (Crétacé supérieur), la remontée vers le nord de l'Afrique et de la petite plaque ibérique forme par compression la chaîne pyrénéo-provençale. La Corse et la Sardaigne en font partie. Les ophiolites sont alors charriées en altitude, ce qui explique leur emplacement actuel bien au-dessus du niveau de la mer.

- au début du Cénozoïque, le microcontinent corso-sarde est à nouveau émergé mais reste accolé au sud de la France, à la hauteur du Massif des Maures. C'est entre la fin de l'Eocène (35 Ma) et le début du Miocène (18 Ma) qu'une nouvelle phase tectonique d'extension et de rotation donne finalement à la Corse son insularité, un caractère montagneux, et porte à l'affleurement ses roches variées. L'assèchement de la mer Méditerranée durant la crise de salinité messinienne relie temporairement l'île aux continents voisins.

- durant les glaciations quaternaires, l'île conserve un climat tempéré qui favorise la survie d'espèces endémiques. Seuls de petits glaciers se développent temporairement dans les plus hauts massifs, avec pour seule trace contemporaine des moraines et lacs de montagne. Malgré la baisse du niveau marin au plus fort de ces glaciations, la Corse semble avoir conservé son insularité.

Domaines géologiques

La géologie insulaire détermine quatre grands domaines géographiques :

- la Corse cristalline, à roches magmatiques, qui comprend les deux tiers de l'île à l'ouest d'une ligne Calvi-Solenzara ; on y trouve les sommets les plus élevés, et un littoral escarpé se prolongeant de canyons sous-marins.

- la Corse schisteuse ou alpine au Nord-Est (dont le cap Corse), fortement boisée, au sous-sol constitué notamment d'ophiolites fréquemment plissées.

- une dépression centrale de l'Île Rousse à Corte et Solenzara, sillon d'altitude modérée parsemé de collines de calcaires et grès d'âge Jurassique à Eocène

- des plaines et plateaux côtiers formés de roches sédimentaires marines et alluviales : plaine orientale, causse de Bonifacio...

Climat

Son climat est de type méditerranéen, souvent tempéré par l'altitude.

Relevé météorologique d'Ajaccio mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année Température moyenne (°C) 8,6 9,0 10,1 12,4 15,7 19,1 21,9 22,1 19,9 16,7 12,6 9,6 14,8 Précipitations (mm) 73,8 69,7 58,1 52,0 40,2 19,0 11,0 19,9 43,6 87,0 95,9 75,5 645,6 Températures

Dans les zones littorales, la température moyenne annuelle est de 14,5 à 16,5°C. Le littoral nord-est bénéficie souvent des températures les plus clémentes en raison d'un effet de Foehn.

La température s'abaisse nettement avec l'altitude et l'éloignement de la mer ; en moyenne et haute-montagne, les brouillards et gelées sont fréquents, tout comme la persistance de névés jusqu'à la fin de l'été dans certains massifs.

Précipitations

L'île présente une sècheresse estivale typique du climat méditerranéen. Des orages sont fréquents dès la fin du mois de juillet ; ensuite la pluviosité est maximale en octobre-novembre et février-mars.

Le littoral est chaud et sec, avec des précipitations moyennes inférieures à 700 millimètres par an[9] ; les montagnes sont par contre abondamment arrosées (moyenne supérieure à 1000 millimètres par an), piégeant les vents porteurs d'humidité.

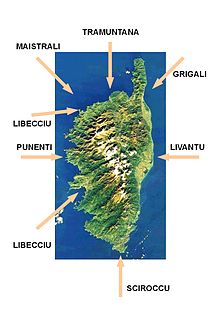

Vents

La Corse est balayée par de nombreux vents, particulièrement violents aux extrémités de l'île (Cap Corse, Bonifacio) mais aussi en Balagne, ce qui explique la présence ancienne de moulins et désormais d'éoliennes[10]

Ces vents déterminent grandement le climat général et local (mésoclimat). Durant la sécheresse estivale, ils favorisent la propagation d'incendies dévastateurs.

- La Tramontane (15% du temps) est un vent froid et sec du Nord, surtout d'hiver. Il peut être engendré par un très gros anticyclone de Sibérie ou par une dépression sur le centre de l'Italie.

- Le Maestrale (5%) est issu du Mistral provençal. Il est sec et violent en été (rafales — il lève la mer très fort sur la Balagne), et apporte la pluie l'hiver.

- Le Libecciu (60%), de l'ouest ou sud ouest, apporte chaleur et pluie aux versants exposés à l'ouest, pour être ensuite ressenti comme plus froid et sec à l'intérieur de l'île. Il apparait après la tramontane et le mistral dont il dérive souvent. Le Ponente (2%) vient aussi de l'ouest.

- Le Sirocco (15%), venant d'Afrique du Nord, sec et chaud, chargé de poussières du désert saharien.

- Le Levante (2%) vient de l'Est, et le Grecale (2%) plutôt du Nord Est.

A tous ces vents, il faut ajouter les brises de mer et de terre qui jouent ou ont joué un rôle important.

- L'ambata est la brise de mer, un vent frais du large soufflant surtout l'été, entre 10 et 16 heures. Il a pour synonymes marinu, mezudiornu.

- Le terranu est la brise de terre nocturne. Il était utile aux siècles derniers, aux voiliers pour leur permettre de gagner le large. On l'appelle aussi muntese ou muntagnolu.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- 1791 : 1er juillet, décret de la Convention : « 8° L’île de Corse sera divisée en deux départements, l’un en deçà et l’autre en delà des monts

Références

- INSEE

- François Giaccobbi - La Corse aux Editions Sun Paris 1961

- Istituto Geografico Militare italien in L'UNIVERSO 1986

- "Il existerait un important fonds manuscrit non encore exploité, faute de traducteurs" Robert Castellana - Actes des 3° Journées Universitaires Corses de Nice 19-20 mai 1995, Nice, Centre d'Études Corses, UNSA, 1996, ISBN 2-9508315-1-6, pp 99-105

- (notice BNF no FRBNF34105852r)

- Prolagus sarde fiche descriptive de l'INPN

- Monte Ortu de l'INPN

- Relevés météorologiques de la station météo d'Ajaccio, de 1961 à 1990 (infoclimat.fr)

- P. Simi, Le climat de la Corse (1964)

- Les vents corses

Wikimedia Foundation. 2010.