- Université en france

-

Université en France

Cet article ne traite ni les universités de technologie, qui ont un statut particulier, ni les établissements privés ou les pôles de recherche et d’enseignement supérieur portant le nom d’« université ».

Cet article fait partie d’une série sur

le système éducatif françaisÉcole maternelle en France École maternelle en France • Enseignement primaire en France •

Toute petite section • Petite section • Moyenne section • Grande section •

École élémentaire en France École élémentaire en France • CP • CE1 • CE2 • CM1 • CM2 •

Enseignement adapté : CLIN • CLIS •Collège en France 6e • 5e • 4e • 3e •

Enseignement adapté : CLA • UPI • SEGPA •Lycée en France Lycée en France • Baccalauréat • CAP • BEP •

2de • 1e • Terminale

Baccalauréat général

Séries : ES • L • S •Baccalauréat technologique

Baccalauréat professionnel Enseignement supérieur Une université est un établissement d’enseignement supérieur dont l’objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation, sa valorisation et sa transmission (études supérieures). Les 80 universités françaises assurent donc ces missions, concurremment avec d’autres établissements.

Ce sont des établissements publics et autonomes. L’enseignement s’y fait pour toute personne titulaire du baccalauréat par des enseignants-chercheurs, les mêmes qui mènent leur travail de recherche au sein des unités de l’université.

Sommaire

Historique

Les premières universités françaises sont créées au Moyen Âge, la date traditionnellement donnée de création de l’université de Paris étant 1200, suivi de peu par celle de Toulouse sur le même modèle.

En 1789, la France compte 22 universités, qui sont supprimées par la Convention nationale en septembre 1793.

Napoléon Ier créée en 1808 l’Université impériale qui englobe l’ensemble de l’enseignement secondaire et supérieur et qui est divisée en autant d’académies régionales correspondant aux ressorts des cours d’appel. Dans les principales villes où elles existaient, il rouvre les facultés pour le droit, la médecine, la théologie, les sciences et les lettres. Le droit canonique ayant disparu de l’enseignement public, le droit s’écrit au singulier. Les lettres, deviendront plus tard celles de « Lettres et Sciences humaines ». Les termes « Université de France » et « Académies » vont tomber rapidement en désuétude et assimilées aux entités administratives du ministère de l’instruction publique et des rectorats.

En 1875, la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur permet la création de cinq Universités catholiques à Paris, Angers, Lille, Lyon et Toulouse comportant des facultés de théologie et de droit canonique, distinctes de leurs facultés de droit et de lettres. Toutefois, le nom d’« université » ne peut officiellement être porté par ces établissements.

Ce terme d’« université » est toutefois repris dans l’organisation administrative en 1893 pour désigner la réunion, dans chaque ville où elles existent, des différentes facultés. Ces universités se voient accorder, en 1896, la personnalité morale.

Après les mouvements étudiants de mai 1968, le statut et l’organisation des universités est fortement modifié par la loi Faure : les facultés sont supprimées, et les universités des grandes villes sont divisées en plusieurs établissements publics (par exemple treize universités à Paris) qui regroupent plusieurs filières d’enseignement universitaire.

Après avoir réformé leur cursus entre 2003 et 2006 (réforme LMD), les universités françaises sont désormais engagées dans la constitution de pôles de recherche et d'enseignement supérieur et/ou dans l’accession aux « compétences élargies » (application de la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités).

Notion d’université

En France, « université » est actuellement une appellation protégée qui désigne[1] des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ayant le statut d’EPSCP, tels que définis par la loi Savary[2], aujourd’hui intégrée dans le code de l'éducation. Il en existe 80.

La particularité française est que les universités ne sont pas les seuls lieux d’enseignement supérieur et de recherche. Il existe en effet parallèlement des « grandes écoles » et des organismes de recherche (CNRS). La création de PRES est supposé remédier à ce manque de lisibilité[3] (les PRES portent d’ailleurs souvent le nom d’« université »).

Les classements internationaux sont généralement assez sévères avec le système universitaire français. Une étude de 2009 de la Banque Mondiale impute le mauvais niveau des universités françaises à l’absence de sélection : « [les universités françaises sont mal classées car] il n'y a presque pas de sélection des étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur.» En outre, l'organisme international estime que la fragmentation en de nombreuses petites universités est néfaste et parle de « dispersion des ressources humaines et financières »[4].

Missions

Les universités participent au service public de l’enseignement supérieur, dont les six missions sont ainsi définies par la loi[5] :

- la formation initiale et continue,

- la recherche scientifique et technique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats,

- l’orientation et l’insertion professionnelle,

- la diffusion de la culture et l’information scientifique et technique,

- la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche,

- la coopération internationale.

Formation

La formation des universités couvre tous les domaines du savoir. Elle est principalement assurée par des enseignants-chercheurs. Les universités jouissent d’une autonomie pédagogique : elles réalisent et proposent les maquettes de leurs diplômes (depuis la réforme LMD, cette proposition inclut l’intitulé du diplôme et sa structure générale) au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces demandes se font tous les quatre ans, couvrant la même période que les contrats avec l’État. Si le ministère accepte la proposition, les diplômes sont habilités à être délivrés par l’université, avec la qualité de diplôme national. En 2006-07, sur 2 254 386 étudiants, il y avait 1 285 408 à l’université (hors IUT). Ceux-ci sont répartis de la manière suivante[6] :

Droit, sciences politiques 178 365 Sciences économiques, gestion 134 728 Administration économique et sociale 41 368 Lettres, sciences du langage, arts 104 149 Langues 108 829 Sciences humaines et sociales 232 500 Plurilettres, langues, sciences humaines 5 576 Sciences fondamentales et applications 165 377 Sciences de la nature et de la vie 71 320 STAPS 36 641 Plurisciences 21 183 Médecine, odontologie 154 082 Pharmacie 31 290 Depuis 2003, la formation généraliste est organisée autour des diplômes suivants :

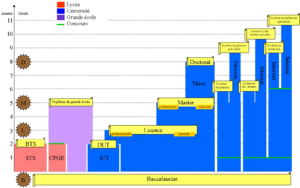

- la Licence est un diplôme généraliste s’obtenant après trois années d’études,

- le Master qui conclue deux années d’études après la licence,

- le Doctorat après un travail de recherche (une « thèse ») durant généralement 3 ans.

À coté de cette formation générale, des composantes de l’université fournissent les formations suivante :

- le diplôme universitaire de technologie (DUT) : formation professionnalisante de deux ans délivrée dans un IUT,

- le Magistère : formation professionnalisante de haut niveau d'une durée de cinq ans, offrant des débouchés équivalents aux écoles d'ingénieurs,

- les diplômes d’ingénieurs (5 années post-bac) dans des « écoles internes »,

- les formations de santé (études de médecine, de pharmacie ... )

- la préparation à certains concours (enseignement, fonction publique, écoles d’ingénieurs ...),

- le diplôme d'accès aux études universitaires et la Capacité en droit,

- la formation continue,

- l’habilitation à diriger des recherches (diplôme qui est une reconnaissance et non l’achèvement d’un cursus).

Les diplômes universitaire (DU) ou inter-universitaire (DIU) sont des diplômes spécifiques à un établissement qui ne sont pas soumis à une habilitation du ministère et n’ont donc pas la qualité de diplômes nationaux. Il en existe à tous les niveaux d'études mais ces diplômes intéressent principalement la formation continue et la formation complémentaire de certaines professions comme les professions de santé.

En France, de nombreux domaines d’études post-bac (art, administration, agronomie, architecture, armée, commerce, construction, industrie, commerce, notariat, vétérinaire, etc.) ou post-universitaires (administration, documentation, magistrature, notariat,..) sont enseignés en dehors des universités dans des « écoles » ou des sections de technicien supérieur, etc.

Recherche

La recherche est la deuxième grande mission des universités. Celle-ci est assurée par les enseignants-chercheurs, éventuellement des chercheurs titulaires et d’autres catégories de personnel. L’initiation à la recherche est assurée au sein des « masters recherche » et des formations médicales et pharmaceutiques. Les doctorants participent à la recherche universitaire.

La recherche est effectuée au sein des laboratoires de l’université. Ceux-ci peuvent être soit propres à l’université, soit communs avec une autre université, soit liés à d'autres organismes publics civils de recherche au sein d’unités mixtes de recherche ou d’instituts fédératifs de recherche.

Organisation et fonctionnement

Gouvernance

Les universités disposent selon le code de l’éducation d’une autonomie de fonctionnement et sont régies par une démocratie interne voulue et organisée par les lois de 1968 (dite loi Edgar Faure), de 1984 (dite loi Savary) et de 2007 (dite loi sur l'autonomie des universités). La première traduction de cette démocratie interne est la liberté statutaire d’organiser leur fonctionnement sous réserve de l’observation des lois et décrets qui les régissent. Plus exactement la gouvernance des universités est régie par les articles L712-1 et suivant du code de l'éducation[7].

Le président de l'université

Le président de l’université est élu à la majorité absolue par les membres élus du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans (renouvelable immédiatement une fois). Il n’y a pas de condition de nationalité. Le président représente l’université, préside les conseils et pilote l’établissement ; il dispose pour l’essentiel du pouvoir exécutif. Il s’entoure d’un « bureau » qui est chargé, selon les termes de la loi, de « l’assister ». Sa composition est à configuration variable selon les statuts adoptés par les universités qui en organisent très librement la composition et le fonctionnement. Il peut être composé de vice-présidents des conseils, de chargés de mission, etc. Ces personnes, majoritairement enseignants-chercheurs, sont selon les cas élus par les conseils sur proposition du président ou par candidature spontanée, sur liste ou de façon individuelle... Leur mandat peut coïncider avec celui du président ou avec celui des conseils. Le bureau comprend obligatoirement un vice-président étudiant issu du conseil des études et de la vie universitaire. Le secrétaire général et d’autres responsables administratifs (agent comptable par exemple) sont souvent intégrés dans le bureau ou peuvent être appelés à y siéger à titre consultatif. Au niveau national, les présidents d’université sont regroupés en Conférence des présidents d'université. En janvier 2008, les présidents des principales universités françaises de recherche ont créé la Coordination des universités de recherche intensive françaises.

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration (CA) détermine la politique de l’établissement.

Il comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;

- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

- deux ou trois représentants du personnel ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

Au sein du CA est créée une section disciplinaire.

Le conseil scientifique

Le conseil scientifique (CS) est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il comprend vingt à quarante membres ainsi répartis :

- de 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

- de 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

- de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d’autres établissements.

Le conseil des études et de la vie universitaire

Le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.

Il comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

- de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- de 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Ces trois conseils sont appelés « conseils centraux ». Les étudiants qui y siègent sont éligibles au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Il existe d’autres conseils, comme le Comité d'hygiène et de sécurité, le Comité technique paritaire[8], la Commission paritaire d'établissement[9], les conseils des services et des composantes (voir sections suivantes).

Le secrétaire général et l’agent comptable

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du président de l’université. Il assure, sous son autorité, la gestion administrative et financière de l’établissement. Le président peut demander qu’il soit mis fin à ses fonctions.

L’agent comptable est nommé, sur proposition du président, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l’établissement.

Le secrétaire général et l’agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l’établissement[10].

Le recteur d'académie

Le recteur d'académie est également chancelier des universités de son académie : il exerce un contrôle de légalité sur leurs actes à la manière du Préfet sur ceux des collectivités locales. Il reçoit les procès-verbaux des séances des Conseils d’administration des universités de son académie ainsi que les actes budgétaires qui lui sont transmis et pour lesquels il dispose de prérogatives particulières. En cas de défaillance, de faute grave ou de troubles sévères du fonctionnement d'une université, le Recteur-chancelier peut désigner un administrateur provisoire[11].

Financement et ressources humaines

En 2006, le ministère de l'éducation nationale a dépensé 7 840 euros par étudiant en université (hors IUT) contre 13 940 euros par étudiant en classes préparatoires aux grandes écoles[6].

Le financement des universités par l’État se décompose en deux versements :

- Une dotation globale de fonctionnement attribué pour 80 % sur des critères d’effectifs d’étudiants, d’encadrements en emplois administratifs et techniques et des surfaces consacrées à l’enseignement et pour 20 % sur des critères de performances (Système de répartition des moyens à la performance et à l’activité (« SYMPA ») remplaçant depuis 2009 le système analytique de répartition des moyens (« San Remo »).

- Une dotation basée sur un contrat négocié tous les quatre ans (contrat d’établissement); les universités étant réparties en quatre vagues (dites A, B, C et D).

En 2007, les ressources d'une université étaient constituées pour 49% de subventions de l'Etat, 17% d'autres collectivités et pour 34% de ressources propres (principalement droits d'inscription, formation continue, contrats de recherche). D’autres sources occasionnelles peuvent intervenir comme les contrats de projets État-région, le plan campus etc[12]. Les frais de scolarités sont fixés par le ministre et sont les mêmes d’une université à l’autre (par exemple, en 2009, 171 euros pour la licence, 231 euros pour le master ...)[13].

Avec la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités, les universités pourront également gérer elles-mêmes leurs emplois. Depuis le 1er janvier 2009, vingt universités sont indépendantes. Elles le seront toutes d’ici 2012.

Les universités, du fait de leur sous financement chronique, sont fortement incitées[réf. nécessaire] à développer des ressources propres via une politique offensive en matière de collecte de la taxe d'apprentissage (l’université étant en concurrence avec d'autres établissements, notamment les autres universités pour capter la plus grande part possible de cette taxe) ou la vente de biens et services.

Les campus

Depuis la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités, l’État peut « transférer aux [universités] qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition »[14].

Services communs

Les services communs (ou centraux) sont placés sous l’autorité du président et des conseils. Chaque université détermine son organisation à cet égard. Les services centraux ont pour mission d’assurer le bon fonctionnement de l’université. Ils sont ainsi nommés parce qu’ils sont réputés communs aux différentes composantes. La loi prévoit quatre services communs[15].

Service commun de documentation

Le service commun de documentation doit gérer l’ensemble des bibliothèques et élabore la politique documentaire[16].

Service d'activités industrielles et commerciales

Il s’occupe de toutes les affaires de valorisation entre autres[17].

Les universités ont aussi un service pour le développement de la formation permanente et un service pour l’orientation des étudiants et leur insertion professionnelle.

Elles peuvent ensuite créer comme elles veulent d’autres services, par exemple

- service des ressources humaines ;

- service chargé des finances et des marchés publics ;

- service chargé des moyens matériels ;

- services de la scolarité ;

- centre régional de formation aux carrières des bibliothèques ;

- unité régionale de formation à l'information scientifique et technique ...

Plusieurs universités peuvent créer des services communs entre elles pour ces activités.

Composantes

Généralités

L’université est divisée en composantes. On en distingue deux types : les unités de formation et de recherche (UFR) et les « instituts ou écoles ». Les composantes établissent leurs statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université. Elles désignent généralement des conseils élus par les personnels et usagers et complétés par des personnalités qualifiées. Les conseils élisent un directeur (qui porte parfois le titre de « Doyen » selon l’ancien usage des « Facultés »).

Les UFR n’ont pas d’autonomie juridique et budgétaire mais une simple autonomie d’organisation interne au sein de l’université. Les instituts et écoles internes jouissent toutefois d’une autonomie plus poussée[18].

Les unités de formation et de recherche

Les unités de formation et de recherche (UFR) - anciennement « facultés » - organisent la formation et la recherche dans un domaine particulier. Ses enseignements mènent à la licence, au master et au doctorat. Les UFR peuvent proposer des préparations à certains concours (enseignement, métiers du droit dans les instituts d’études judiciaires).

Les UFR sont créées par le conseil d’administration[19]. Elles sont souvent divisées en département (pour la formation) et regroupent les différents laboratoires de recherche. Certaines universités ont plusieurs UFR dans le même domaine.

Les UFR médicales et odontologiques d’une autonomie relative[20]. Elles organisent les formations de santé.

Instituts ou écoles

Les instituts et écoles sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Voici les types de composantes les plus répandues, auxquels il faut ajouter les composantes spécifiques à une université.

Les instituts universitaires de technologie (IUT) recrutent, de manière sélective, au niveau du baccalauréat, ils forment des techniciens supérieurs et mènent au Diplôme universitaire de technologie. Les diplômés peuvent rentrer dans la vie active ou poursuivirent des études en IUP, école d’ingénieur, école de commerce, licence...

Les écoles d’ingénieurs internes aux universités (par exemple celles du Réseau Polytech) recrutent, de manière sélective, au niveau du baccalauréat ou bien, plus rarement sur concours après deux ou trois années de classes préparatoires. Il en existe 42 auxquelles il faut ajouter les écoles des instituts nationaux polytechniques qui sont régies de la même façon[21] (sur environ 200 écoles).

Les instituts de préparation à l’administration générale (IPAG) préparent les étudiants aux concours d'accès aux trois fonctions publiques et à de nombreux organismes publics ou para-publics. Ils préparent également à des diplômes nationaux en administration publique (licence et master) et à des certificats. Le niveau de recrutement varie suivant la formation ou la préparation considérées. Il en existe 23[21].

Les instituts d’administration des entreprises (IAE) proposent des formations en gestion et administration des entreprises au niveau L3 de la licence (licence professionnelle) et au niveau master (recherche ou professionnel). Il en existe 23[21].

Les 27[21] instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont, depuis la loi Fillon, intégrés aux universités. Ils préparent les étudiants aux concours de l’enseignement et forment les professeurs stagiaires.

Les 17 observatoires des sciences de l’univers[21].

Fondations

Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, les universités peuvent mettre en place des fondations disposant de l’autonomie financière et dont les fonds proviennent du mécénat et de la collaboration avec les partenaires. Il existe deux régimes juridiques :

Établissements rattachés

Certains établissements indépendants peuvent être « rattachés » à une université[24]. Ce sont en particulier, des écoles d’ingénieurs (ex - ENSI[25]) et cinq des sept instituts d’études politiques.

Notes et références

- ↑ L’article L731-14 du code de l’éducation (lire sur Légifrance)défend aux établissements privés de prendre le nom d’« université ».

- ↑ Loi sur l'enseignement supérieur n°84-52 du 26 janvier 1984, dite loi Savary (lire sur Légifrance)

- ↑ voir par exemple Rapport des Etats généraux de la recherche, 2004 (p.38-40; II.2.4.c Créer des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)) qui a inspiré la création des PRES.

- ↑ Les facs françaises mal notées par la Banque mondiale, lefigaro.fr, 15/07/2009

- ↑ Code de l’éducation, article L123-3 (lire sur Légifrance)

- ↑ a et b L’éducation nationale en chiffes, 2006-2007 Lire en ligne

- ↑ Code de l’éducation, articles L712-1 et suivants (lire sur Légifrance). Ceci constitue la source de référence de la section Gouvernance

- ↑ Code de l’éducation, article L951-1-1 (Lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L953-6 (Lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L953-2 (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L711-8 (lire sur Légifrance)

- ↑ Rapport du Sénat sur la réforme de l’allocation des moyens par l’État aux universités, Juin 2008

- ↑ Arrêté du 30 juillet 2009 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L719-14 (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L714-1 (lire sur Légifrance)

- ↑ Décret n°85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale

- ↑ Décret n°2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l’éducation, article L713-9 (lire sur Légifrance), anciennement article 33 de la loi Savary (il reste d’ailleurs d’usage de surnommer ces écoles « article 33 »)

- ↑ Avant la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités de 2007, seul le ministère pouvait créer une UFR.

- ↑ Code de l’éducation, article L713-4 (lire sur Légifrance), anciennement article 32 de la loi Savary

- ↑ a , b , c , d et e Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d’instituts et d’écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques. (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l'éducation, article L719-12 (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l'éducation, article L719-13 (lire sur Légifrance)

- ↑ Code de l'éducation, article L719-10 (lire sur Légifrance), anciennement article 43 de la loi Savary (il reste d’ailleurs d’usage de surnommer ces écoles « article 43 »)

- ↑ Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (lire sur Légifrance) et décret n°86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d'établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (lire sur Légifrance)

Annexes

Articles connexes

- Université

- Système éducatif français, Études supérieures en France

- Liste des universités françaises

- Liste des sigles universitaires français

- Processus de Bologne, Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)

- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Conférence des présidents d'université

- Cycles universitaires en France

- Section disciplinaire

Liens et documents externes

- Classement des universités françaises. Document de travail de l'Institut Montaigne.

- L'enseignement supérieur sous le regard des chercheurs. Dossier documentaire en ligne sur l'état des savoirs (2005) concernant les universités.

- Site de la Conférence des Présidents d'Université (CPU) qui publie et tient à jour des rubriques relatives à la vie des universités françaises et des établissements d'enseignement supérieur qui en sont membres.

- Site associé de l'Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements (AMUE) qui contient de nombreuses informations réglementaires, administratives et financières relatives au fonctionnement des universités.

- ITARF Les personnels Ingénieurs, Techniques et Administratifs de Recherche et de Formation qui travaillent dans les universités de France.

- Jean-Paul Domergue (dir.), Territoires et enseignements supérieurs, Tomes 1 & 2, , Éditions du CNFPT, coll. « Développement local », Paris, 1997, (ISBN 2841430820).

- Daniel Mallet, Pierre Balme, Pierre Richard, Réglementation et management des universités françaises, éd. Berger-Levrault, Paris, 2002, (ISBN 2701313708).

- Direction de la programmation et du développement, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (en principe édition annuelle), (ISBN 2110954019).

- Christine Musselin, La longue marche des universités françaises, PUF, Paris, 2001, 218 p. (ISBN 2130514413); éd. en langue anglaise, The long march of French universities, Routledge, London, 2004, (ISBN 0415934974).

- Portail de l’éducation

- Portail de la France

Catégories : Université française | Service public en France | Culture française

Wikimedia Foundation. 2010.